蕪村の絵文字(その十二) [蕪村書簡]

(その十二)

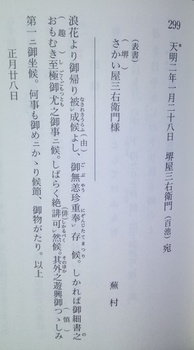

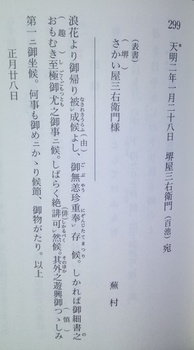

『蕪村全集五 書簡』所収「二九九 天明二年一月二十八日 堺屋三右衛門(百池)宛」個人蔵

この表書きの「さかい(堺)屋三右衛門」は、寺村百池の屋号と通称である。書簡の内容は、なかなか意味深長のものがある。

この「御細書之(の)おもむき(趣)至極御尤(ごもつとも)之御事二(に)候」の「御細書」とは、次に続く、「しばらく絶誹(俳)可然候」と「其外(そのほか)之遊興御つゝ(慎)しみ第一ニ御座候」とのことを指しているようである。

この「しばらく絶誹(俳)可然候」とは、百池は、「しばらく俳諧(連句興行・句会の出席など)は止めたい」ということ、そして、「其外(そのほか)之遊興御つゝ(慎)しみ第一ニ御座候」ということは、「茶屋遊びなどは一切しない」ということに、百池の師の蕪村は、「御つゝ(慎)しみ第一ニ御座候」と、それが「尤もである」と、「百池」ならず、「さかい(堺)屋三右衛門」で、書簡を認めている。

蕪村は享保元年(一七一六)生まれ、百池は寛延元年(一七四八)生まれで、二人の年齢差は、蕪村が三十二歳年長である。因みに、月渓は宝暦二年(一七五二)の生まれで、百池より四歳年下である。この百池と月渓とが、晩年の蕪村の秘蔵子と言っても良かろう。

ここで、この書簡の日付の天明二年(一七八二)に注目したい。この年の月渓は池田で新年を迎え、剃髪して呉春と改号した年に当たる。そして、この年の五月に蕪村は『花鳥篇』を刊行する(蕪村編集の板下も蕪村が書いている)。

この『花鳥篇』こそ、次の年が没年となる、蕪村の最晩年の「老いの華やぎ」の一瞬の結晶とも言うべき、そして、それは、束の間の「あだ(徒・婀娜)花」(はかなく散る実を結ばない桜花)のごときものと位置付けることも可能であろう。

この『花鳥篇』に、晩年の蕪村が親しんだ、愛人とも言われている「小いと(小糸)」と同座して巻かれた連句(十二句)が収載されている。

その表六句は次のとおりである。

いとによる物ならにくし凧(いかのぼり) 大阪 うめ

さそへばぬるむ水のかも河 其答

盃にさくらの発句をわざくれて 几董

表うたがふ絵むしろの裏 小いと

ちかづきの隣に声す夏の月 夜半

をりをりかをる南天の花 佳棠

この発句の前に、「みやこに住(すみ)給へる人は月花のお(を)りにつけつつ、よき事も聞(きき)給(たまは)んと、いとねたくて 蕪村様へ、文のはしに申(まうし)つかはし侍(はべる)」という前書きがある。

この発句の作者「うめ」は大阪新地の芸妓で、後に月渓の後妻となった女性である。月渓は、この前年の天明元年(一七八一)三月晦日に愛妻雛路を海難事故で亡くしている。その八月には実父が江戸で客死するという二重に不幸に遭遇し、蕪村の計らいで、蕪村門の長老の田福(京都五条の呉服商で百池の縁戚に当たる)の別舗が池田にあり、その二階を仮の住居として転地療養をしている。

この『花鳥篇』にも、月渓の名は見られない。

さて、この発句の句意は、表面的には、「凧は大空に自由に高く舞い上がっているようで、実は見えない糸に頼っているというのは憎たらしい」というようなことである。そして、その背後に、四句目の作者「小いと」が蕪村の愛人であることを暗にほのめかしていて、それが、前書きの「みやこに住(すみ)給へる人=小いと」が「いとねたく」、そして、発句の「凧(蕪村様)がいと(小いと)に頼りきっているのは、憎たらしい」ということを利かしている。

また、この句は、「糸によるものならなくに別れ路の心細くも思ほゆるかな」(『古今集』)の本歌取りの技巧的な句なのである。

次の脇句の作者「其答」は、蕪村の後継者の「几董」を捩っての、蕪村の「変名」の感じなくもないが、歌舞伎役者沢村国太郎のようである(『人物叢書与謝蕪村(田中善信著))。

句意は、「人を誘って、凧が舞い上がっている野辺に行くと、賀茂川の水も春らしくなっている」ということで、この「人を誘って」の「人」は、「小いと」を指しているのであろう。

第三の几董の句は、発句・脇句の「凧の舞い上がる賀茂川の野辺に居て、盃を重ねながら、桜の発句を吟じたい」と、第三の「て留め」だが、実質的に、この句が発句的な意味合いもあるのだろう。

四句目は、夜半亭一門で蕪村との仲が話題となっている「小いと(小糸)」の句である。「表うたがふ絵むしろの裏」と、俳諧の「表=表面的の世界」と「裏=背後に隠されている世界」と、そして、この句意は、「表の恋模様の絵筵の、その裏は、さてさて、どのようなものなのでしょうか」と、どうにも、手の込んだ句で、おそらく夜半翁(蕪村)が手入れしての一句なのであろう。

その前句に対して、「ちかづきの隣に声す夏の月」と、ここは月の定座で、「夏の月が空にかかり、何やら近くの親しい隣家の声が聞こえてくる」というのである。この「近づき」は、勿論、この作者の「夜半」と「小いと」との「近づきの仲」を掛けてのものなのであろう

表六句の折端の句は、茶屋遊びの指南役の佳棠の「南天の花」の「匂い」の付けである。

勿論、「夜半翁と小いととの関係は香しい匂いが立ち込めている」というのであろう。

この「小いと(小糸)」の名は、安永八年(一七七九)頃の蕪村書簡から散見されるが、蕪村の方が積極的であったことは、天明元年(一七八一)五月二十六日付け佳棠宛書簡の次のような文面からも窺える。

「返す返す小糸もとめならば、此方よりのぞみ候ても画き申たき物に候。右之外之画ならば、何なりとも申し遣し候様御申し伝へ下さるべく候。」

これは、小糸が「白練」(白の練り絹)に、蕪村の「山水画」を描いてくれと佳棠を仲介にして頼まれたのだが、小糸の着物に私の山水画はどうにも似合わないので、「右之外之画」(それ以外の画)ならば、「何なりとも申し遣し」下さいと「伝え下さるべく候」というのである。

蕪村の小糸への一通りでない気持ちが伝わって来る。そして、それが次第に周囲の目にも余るものになってきたらしい。蕪村門人で川越候松平大和守の京留守居役の樋口家を継いだ儒学者の道立から諫言され、その諫言に対して、「小糸が情も今日限り候」との蕪村の返信の書簡が今に遺されている。

さて、冒頭の「天明二年一月二十八日付け堺屋三右衛門(百池)宛て蕪村書簡」を見ると、「百池がしばらく俳諧を止め、茶屋遊びなどの遊興を止め、本業に専心する」ということに対しての、「御細書之(の)おもむき(趣)至極御尤(ごもつとも)之御事二(に)候」という蕪村の書簡は、当時の蕪村自身の、「俳諧は几董に任せ、茶屋遊びなどの遊興を止め、本業(画業)に専心する」という、六十七歳の賀を迎えた老翁・蕪村の実像なのかも知れない。

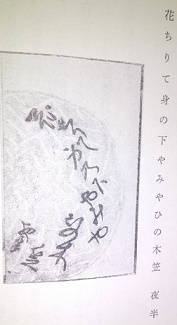

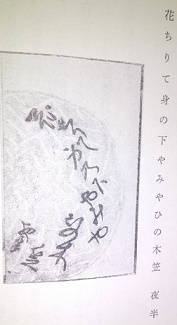

『蕪村全集七編著・追善』所収「花鳥篇」=蕪村書・画「花ちりて身の下やみやひの木笠」

この『花鳥篇』の「花」は「桜」、そして、「鳥」は「時鳥」を指している。もとより、季題の頂点を占める五個の景物(花・月・雪・時鳥・紅葉)の、その「花・時鳥」を書名にしていることは言うまでもない。

そして、前半の「花桜帖」の末尾に、上記の「花ちりて身の下やみやひの木笠(夜半)」の句と挿絵(蕪村筆)が描かれている。ちなみに、後半は、「ほととぎすいかに鬼神もたしかに聞(きけ)」(宗因)の句ほ発句にして、脇句(蕪村)、第三(几董)と続く、夜半亭一門の歌仙(三十六句)が巻かれている。そして、その末尾に、慶子(中村富十郎)画の「時鳥」の挿絵が添えられている。

この「花ちりて身の下やみやひの木笠(夜半)」の句には、次の前書きが添えられている。

「さくら見せうぞひの木笠と、よしのゝ旅にいそがれし風流はした(慕)はず、家にのみありてうき世のわざにくるしみ、そのことはとやせまし、この事はかくやあらんなど、かねておも(思)ひはか(図)りことゞもえはたさず、つい(ひ)には煙霞花鳥に辜負(こふ=そむく)するためしは、多く世のありさまなれど、今更我のみおろかなるやうにて、人に相見んおもて(面)もあらぬこゝちす」

この前書きを踏まえると、芭蕉の「吉野にて桜見せうぞ檜木笠」(『笈の小文』)を踏まえての一句ということが察知される。句意は、「芭蕉から『桜見せうぞ』と呼びかけられた檜木笠は、花が散って、自分自身の陰が作る闇に沈んでいる。見る暇もなく散った花に、私の心はもっと暗い」(『蕪村全集一発句』所収「二二五一頭注」)。

ここで、冒頭の天明二年(一七八二)一月二十八日の堺屋三右衛門(百池)宛書簡前後から、五月の『花鳥篇』出版までの蕪村の年譜を辿ると次のとおりとなる。

一月二十一日 春夜楼で壇林会(連句・発句会)に出席(几董『初懐紙』)。『夜半亭歳旦帖』の代わりに『花鳥篇』の刊行を計画。

一月二十八日 堺屋三右衛門(百池)宛書簡(百池の「俳諧を暫く休み、遊興を慎む」旨の書簡に返信)。

三月 田福らと念願の吉野の花見の旅をする(『夜半翁三年忌追福摺物(田福編)』、ここに「我此翁に随ひ遊ぶ事久し。よし野の花に旅寝を共にし」とある。また、「雲水 月渓」の長文の前書きを付した発句も収載されている。月渓は蕪村没後「雲水=行脚僧」であったのであろう)。 十七日 吉野の花見から帰洛(梅亭宛書簡)。

四月 金福寺句会(道立宛書簡)。

五月 『花鳥篇』出版

この『花鳥篇』の前半の「花桜帖」には、「ナニハ うめ(梅女)」「女 ことの(琴野)」「女 小いと(小糸)」「女 石松」と、蕪村の馴染みの芸妓たちの句と共に、「慶子(中村富十郎)」「巴江(芳沢いろは)」「雷子(二世嵐三五郎)」「眠獅(嵐雛助)」「其答(沢村国太郎)」の役者、そして、江戸の「蓼太」、尾張の「暁台」等々と、誠に 華やかな顔触れの句が続き、その造本も凝りに凝った蕪村の趣向が随所に顕われている。

しかし、この「花桜帖」の末尾を飾る「花ちりて身の下やみやひの木笠」の、この「身の下やみ」の、「蓑笠と身の陰の下の、この漆黒の闇」とは、ここに、蕪村の最晩年の「老いの華やぎ」と、その束の間の「あだ(徒・婀娜)花」と、その背後の、「滅びゆくものの、老愁と、老懶と、そして、寒々とした漆黒の闇」とが察知されるような、そんな思いを深くする。

『蕪村全集五 書簡』所収「二九九 天明二年一月二十八日 堺屋三右衛門(百池)宛」個人蔵

この表書きの「さかい(堺)屋三右衛門」は、寺村百池の屋号と通称である。書簡の内容は、なかなか意味深長のものがある。

この「御細書之(の)おもむき(趣)至極御尤(ごもつとも)之御事二(に)候」の「御細書」とは、次に続く、「しばらく絶誹(俳)可然候」と「其外(そのほか)之遊興御つゝ(慎)しみ第一ニ御座候」とのことを指しているようである。

この「しばらく絶誹(俳)可然候」とは、百池は、「しばらく俳諧(連句興行・句会の出席など)は止めたい」ということ、そして、「其外(そのほか)之遊興御つゝ(慎)しみ第一ニ御座候」ということは、「茶屋遊びなどは一切しない」ということに、百池の師の蕪村は、「御つゝ(慎)しみ第一ニ御座候」と、それが「尤もである」と、「百池」ならず、「さかい(堺)屋三右衛門」で、書簡を認めている。

蕪村は享保元年(一七一六)生まれ、百池は寛延元年(一七四八)生まれで、二人の年齢差は、蕪村が三十二歳年長である。因みに、月渓は宝暦二年(一七五二)の生まれで、百池より四歳年下である。この百池と月渓とが、晩年の蕪村の秘蔵子と言っても良かろう。

ここで、この書簡の日付の天明二年(一七八二)に注目したい。この年の月渓は池田で新年を迎え、剃髪して呉春と改号した年に当たる。そして、この年の五月に蕪村は『花鳥篇』を刊行する(蕪村編集の板下も蕪村が書いている)。

この『花鳥篇』こそ、次の年が没年となる、蕪村の最晩年の「老いの華やぎ」の一瞬の結晶とも言うべき、そして、それは、束の間の「あだ(徒・婀娜)花」(はかなく散る実を結ばない桜花)のごときものと位置付けることも可能であろう。

この『花鳥篇』に、晩年の蕪村が親しんだ、愛人とも言われている「小いと(小糸)」と同座して巻かれた連句(十二句)が収載されている。

その表六句は次のとおりである。

いとによる物ならにくし凧(いかのぼり) 大阪 うめ

さそへばぬるむ水のかも河 其答

盃にさくらの発句をわざくれて 几董

表うたがふ絵むしろの裏 小いと

ちかづきの隣に声す夏の月 夜半

をりをりかをる南天の花 佳棠

この発句の前に、「みやこに住(すみ)給へる人は月花のお(を)りにつけつつ、よき事も聞(きき)給(たまは)んと、いとねたくて 蕪村様へ、文のはしに申(まうし)つかはし侍(はべる)」という前書きがある。

この発句の作者「うめ」は大阪新地の芸妓で、後に月渓の後妻となった女性である。月渓は、この前年の天明元年(一七八一)三月晦日に愛妻雛路を海難事故で亡くしている。その八月には実父が江戸で客死するという二重に不幸に遭遇し、蕪村の計らいで、蕪村門の長老の田福(京都五条の呉服商で百池の縁戚に当たる)の別舗が池田にあり、その二階を仮の住居として転地療養をしている。

この『花鳥篇』にも、月渓の名は見られない。

さて、この発句の句意は、表面的には、「凧は大空に自由に高く舞い上がっているようで、実は見えない糸に頼っているというのは憎たらしい」というようなことである。そして、その背後に、四句目の作者「小いと」が蕪村の愛人であることを暗にほのめかしていて、それが、前書きの「みやこに住(すみ)給へる人=小いと」が「いとねたく」、そして、発句の「凧(蕪村様)がいと(小いと)に頼りきっているのは、憎たらしい」ということを利かしている。

また、この句は、「糸によるものならなくに別れ路の心細くも思ほゆるかな」(『古今集』)の本歌取りの技巧的な句なのである。

次の脇句の作者「其答」は、蕪村の後継者の「几董」を捩っての、蕪村の「変名」の感じなくもないが、歌舞伎役者沢村国太郎のようである(『人物叢書与謝蕪村(田中善信著))。

句意は、「人を誘って、凧が舞い上がっている野辺に行くと、賀茂川の水も春らしくなっている」ということで、この「人を誘って」の「人」は、「小いと」を指しているのであろう。

第三の几董の句は、発句・脇句の「凧の舞い上がる賀茂川の野辺に居て、盃を重ねながら、桜の発句を吟じたい」と、第三の「て留め」だが、実質的に、この句が発句的な意味合いもあるのだろう。

四句目は、夜半亭一門で蕪村との仲が話題となっている「小いと(小糸)」の句である。「表うたがふ絵むしろの裏」と、俳諧の「表=表面的の世界」と「裏=背後に隠されている世界」と、そして、この句意は、「表の恋模様の絵筵の、その裏は、さてさて、どのようなものなのでしょうか」と、どうにも、手の込んだ句で、おそらく夜半翁(蕪村)が手入れしての一句なのであろう。

その前句に対して、「ちかづきの隣に声す夏の月」と、ここは月の定座で、「夏の月が空にかかり、何やら近くの親しい隣家の声が聞こえてくる」というのである。この「近づき」は、勿論、この作者の「夜半」と「小いと」との「近づきの仲」を掛けてのものなのであろう

表六句の折端の句は、茶屋遊びの指南役の佳棠の「南天の花」の「匂い」の付けである。

勿論、「夜半翁と小いととの関係は香しい匂いが立ち込めている」というのであろう。

この「小いと(小糸)」の名は、安永八年(一七七九)頃の蕪村書簡から散見されるが、蕪村の方が積極的であったことは、天明元年(一七八一)五月二十六日付け佳棠宛書簡の次のような文面からも窺える。

「返す返す小糸もとめならば、此方よりのぞみ候ても画き申たき物に候。右之外之画ならば、何なりとも申し遣し候様御申し伝へ下さるべく候。」

これは、小糸が「白練」(白の練り絹)に、蕪村の「山水画」を描いてくれと佳棠を仲介にして頼まれたのだが、小糸の着物に私の山水画はどうにも似合わないので、「右之外之画」(それ以外の画)ならば、「何なりとも申し遣し」下さいと「伝え下さるべく候」というのである。

蕪村の小糸への一通りでない気持ちが伝わって来る。そして、それが次第に周囲の目にも余るものになってきたらしい。蕪村門人で川越候松平大和守の京留守居役の樋口家を継いだ儒学者の道立から諫言され、その諫言に対して、「小糸が情も今日限り候」との蕪村の返信の書簡が今に遺されている。

さて、冒頭の「天明二年一月二十八日付け堺屋三右衛門(百池)宛て蕪村書簡」を見ると、「百池がしばらく俳諧を止め、茶屋遊びなどの遊興を止め、本業に専心する」ということに対しての、「御細書之(の)おもむき(趣)至極御尤(ごもつとも)之御事二(に)候」という蕪村の書簡は、当時の蕪村自身の、「俳諧は几董に任せ、茶屋遊びなどの遊興を止め、本業(画業)に専心する」という、六十七歳の賀を迎えた老翁・蕪村の実像なのかも知れない。

『蕪村全集七編著・追善』所収「花鳥篇」=蕪村書・画「花ちりて身の下やみやひの木笠」

この『花鳥篇』の「花」は「桜」、そして、「鳥」は「時鳥」を指している。もとより、季題の頂点を占める五個の景物(花・月・雪・時鳥・紅葉)の、その「花・時鳥」を書名にしていることは言うまでもない。

そして、前半の「花桜帖」の末尾に、上記の「花ちりて身の下やみやひの木笠(夜半)」の句と挿絵(蕪村筆)が描かれている。ちなみに、後半は、「ほととぎすいかに鬼神もたしかに聞(きけ)」(宗因)の句ほ発句にして、脇句(蕪村)、第三(几董)と続く、夜半亭一門の歌仙(三十六句)が巻かれている。そして、その末尾に、慶子(中村富十郎)画の「時鳥」の挿絵が添えられている。

この「花ちりて身の下やみやひの木笠(夜半)」の句には、次の前書きが添えられている。

「さくら見せうぞひの木笠と、よしのゝ旅にいそがれし風流はした(慕)はず、家にのみありてうき世のわざにくるしみ、そのことはとやせまし、この事はかくやあらんなど、かねておも(思)ひはか(図)りことゞもえはたさず、つい(ひ)には煙霞花鳥に辜負(こふ=そむく)するためしは、多く世のありさまなれど、今更我のみおろかなるやうにて、人に相見んおもて(面)もあらぬこゝちす」

この前書きを踏まえると、芭蕉の「吉野にて桜見せうぞ檜木笠」(『笈の小文』)を踏まえての一句ということが察知される。句意は、「芭蕉から『桜見せうぞ』と呼びかけられた檜木笠は、花が散って、自分自身の陰が作る闇に沈んでいる。見る暇もなく散った花に、私の心はもっと暗い」(『蕪村全集一発句』所収「二二五一頭注」)。

ここで、冒頭の天明二年(一七八二)一月二十八日の堺屋三右衛門(百池)宛書簡前後から、五月の『花鳥篇』出版までの蕪村の年譜を辿ると次のとおりとなる。

一月二十一日 春夜楼で壇林会(連句・発句会)に出席(几董『初懐紙』)。『夜半亭歳旦帖』の代わりに『花鳥篇』の刊行を計画。

一月二十八日 堺屋三右衛門(百池)宛書簡(百池の「俳諧を暫く休み、遊興を慎む」旨の書簡に返信)。

三月 田福らと念願の吉野の花見の旅をする(『夜半翁三年忌追福摺物(田福編)』、ここに「我此翁に随ひ遊ぶ事久し。よし野の花に旅寝を共にし」とある。また、「雲水 月渓」の長文の前書きを付した発句も収載されている。月渓は蕪村没後「雲水=行脚僧」であったのであろう)。 十七日 吉野の花見から帰洛(梅亭宛書簡)。

四月 金福寺句会(道立宛書簡)。

五月 『花鳥篇』出版

この『花鳥篇』の前半の「花桜帖」には、「ナニハ うめ(梅女)」「女 ことの(琴野)」「女 小いと(小糸)」「女 石松」と、蕪村の馴染みの芸妓たちの句と共に、「慶子(中村富十郎)」「巴江(芳沢いろは)」「雷子(二世嵐三五郎)」「眠獅(嵐雛助)」「其答(沢村国太郎)」の役者、そして、江戸の「蓼太」、尾張の「暁台」等々と、誠に 華やかな顔触れの句が続き、その造本も凝りに凝った蕪村の趣向が随所に顕われている。

しかし、この「花桜帖」の末尾を飾る「花ちりて身の下やみやひの木笠」の、この「身の下やみ」の、「蓑笠と身の陰の下の、この漆黒の闇」とは、ここに、蕪村の最晩年の「老いの華やぎ」と、その束の間の「あだ(徒・婀娜)花」と、その背後の、「滅びゆくものの、老愁と、老懶と、そして、寒々とした漆黒の闇」とが察知されるような、そんな思いを深くする。

コメント 0