酒井抱一筆「四季花鳥図屏風」周辺(十三) [抱一・四季花鳥図屏風]

その十三 鈴木其一筆「朝顔図屏風」と芭蕉の「朝顔」の句周辺

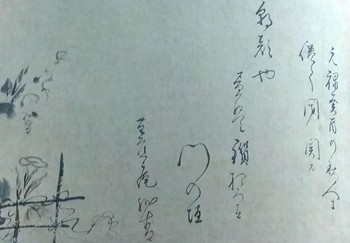

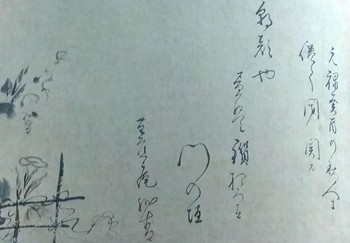

「俳仙群会図」(蕪村筆)部分図(柿衛文庫蔵)

右端・芭蕉、右手前・やちよ、中央手前・其角、中央後・園女

左端手前・任口上人、左端後・宋阿(夜半亭一世、蕪村は夜半亭二世)

↓

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-08-10

上記の「俳仙群会図」(部分図)は、「画俳二道の達人」の名をほしいままにしている与謝蕪村(一七一六~一七八三)の「元文年間」(二十代前半)の若書きの作品とされている。中央の人物が、抱一(一七六一~一八二九)が私淑して止まない宝井其角(一六六一~一七〇七)、その右側の人物が其角の師の松尾芭蕉(一六四四~一六九四)である。其角の左側の頭巾を被っている人物が、蕪村の師の早野巴人(一六七六~一七四二)である。

抱一の俳諧の師は、馬場存義(一七〇三~一七八二)と柳澤米翁(一七四二~一七九二)の二人が主で、存義は江戸座の専門俳人、米翁は江戸座の大名俳人、そして、存義は其角系の二代前田青峨(一六九八~一七五九)門、米翁は、大名俳人・内藤露沾(一六五五~一七三三)門の水間沾徳(一六六二~一七二六)と岡田米仲(一七〇七~一七六六)に連なる俳人である。

これらのやや入り込んだ俳諧系譜図を整理すると、抱一は、「芭蕉→其角→存義」の専門俳人(俳諧を業とする「業俳」)と「露沾(業俳の沾徳・米仲に連なる)→米翁」の大名・武家俳人(俳諧を趣味・趣向とする「遊俳」)との「業俳と遊俳」との二足の草鞋を履き、そして、その上に、光琳を私淑しての「画道」をも究めようとしている。

それに対して、蕪村は、「芭蕉→其角→巴人」の専門俳人(「業俳」)の世界にあって、「画(画道)・俳(俳道)」の二道で、「画(画道)」を主とし、「俳(俳道)」を従とし、その「画(画道)」も、「文人画」(俳人などの文人が描く世界)を究めようとしている。

これらのことを前提として、両者の関係を整理すると、概略、次のようなことが、両者の関係として浮かび上がってくる。

一 蕪村と抱一とは、「俳人・画人・宗教人(抱一=出家僧、蕪村=出家後に還俗して在家僧?)」との共通項を有する。

二 俳人としての蕪村と抱一とは、「芭蕉→其角」に連なる「江戸座の俳人」として、「存義=抱一、巴人=蕪村」との関係から、同門の「年齢的に『蕪村=兄、抱一=弟』」のような関係にある。しかし、蕪村は抱一より四十五歳年長で、二人の直接的な接点というのはない。

三 抱一の師筋に当たる存義は、蕪村の師の宋阿(蕪村は内弟子)とは、同じ其角系門として深い関係にあり、巴人亡き後は、江戸の巴人系の俳人は、存義門に吸収合併されたような形で、蕪村は、その江戸から京都(巴人の京都門の俳人)へと移住することになる。

四 謂わば、抱一は、「其角→巴人→存義(江戸)」系の俳人とすると、蕪村は、「其角→巴人→宋屋(京都)」系の俳人ということになる。

五 蕪村と抱一との決定的な違いは、抱一は、徳川将軍家に仕えた最古参の譜代大名の酒井家の出身で、出家しても、大名の子息として権大僧都の僧位を賜っている。それに対し、蕪村の出自等は不明で、「蕪村は父祖の家産を破敗し、(略)名を沽(う)りて俗を引く逸民なり」(田宮仲宣『鳴呼矣草』)などの記録が遺されているように、雲水僧(画僧)という風体である。

六 抱一は、俳人として、追慕する「宝井其角百回忌」(其角肖像を百幅制作)を営み、画人として、「光琳百回忌」(「光琳百図」「緒方(尾形)流略印譜」出版など)を法要し、さらに、光琳の実弟乾山の「乾山遺墨」を刊行し、その顕彰に努めている。一方、蕪村は、其角の亡母追善句日記「花摘」に倣い、「新花摘」を刊行し、師宋阿(早野巴人)三十三回忌の追善集『むかしを今』に、「阿叟(巴人)の磊落なる語勢(其角系の磊落な作風)にならはず、もはら蕉翁(芭蕉)のさびしをり(『左比志遠理』中の「寂び=閑寂」「しをり=哀憐」)をしたひ、いにしへにかへさんことをおもふ」と、蕉風中興運動の先陣を切り、自分の墓地となる金福寺に芭蕉庵を再建する。抱一が終始、其角系の俳人とする、蕪村は其角系の俳人から、さらに、芭蕉俳諧の中枢の芭蕉その人へと歩を進めることになる。

七 蕪村は、「画・俳二道」にあって、画業の町絵師として生計をたてており、業としての俳諧師活動は従たるものであった。その画道においては、「吾に師なし、古今の名書画をもって師と為す」と、終生師として仰ぐ人を持たなかった。ただ、十年余に及ぶ関東遊歴時代に終止符を打って京都に移住してきた切っ掛けは、「売画自給」(画業で自立する)を標榜していた文人画の先駆者の一人・彭城百川(一六九七~一七五二)であったことは間違いない。しかし、百川は学ぶべき画人の一人であって、画人・蕪村は全くの独学で、「良かれ」というものは貪欲に吸収していった、その「雑食性」(雑駁な絵画学習)こそ、画人・蕪村の正体ということになろう。

そして、抱一もまた、「『純粋な<光琳への>憧れと雑駁な絵画学習』ととらえ、その雑駁さにこそかえってクリエイティブなものがあるのではないか」(『琳派五 総合(紫紅社)』所収「静嘉堂文庫美術館蔵 酒井抱一等の『絵手鑑』について(玉蟲敏子稿)」)という、「雑食性」こそ、画人・抱一の一面なのであろう。

芭蕉句自画賛「朝顔に我は飯くふ男哉」(柿衞文庫)

(「毎日新聞」2016年6月2日)

https://mainichi.jp/graphs/20160602/hpj/00m/040/005000g/4

一 芭蕉の「朝顔」の句(蕉門俳諧撰集の七句)

芭蕉の「朝顔」の句は、蕉門の俳諧撰集に収録されているものは、次の七句程度であるが、いずれも、芭蕉とその一門を見ていく上でのキィワードとなる句である。

(一) 朝顔に我は飯食ふ男哉 芭蕉 「虚栗」

(二) 三ケ月や朝顔の夕べつぼむらん 芭蕉 「虚栗」

(三) 蕣(あさがほ)は下手の書くさへ哀也 芭蕉 「続虚栗」

(四) 僧朝顔幾死(いくしに)かへる法(のり)の松 芭蕉 「野ざらし紀行」

(五) 朝顔は酒盛知らぬ盛りかな 芭蕉 「笈日記」

(六) 朝顔や昼は錠おろす門の垣 芭蕉 「炭俵」

(七) 蕣や是も又我が友ならず 芭蕉 「今日の昔」

二 芭蕉の「朝顔」の句周辺

(一) 朝顔に我は飯食ふ男哉 芭蕉 「虚栗」

草の戸に我は蓼くふほたる哉 其角

句意は「粗末な草庵で放縦な生活に明け暮れしている自分は、『蓼食う虫』の蛍のように昼は活動せず夜に徘徊している」との意であろう。この句に返答した句が、掲出句なのである。この句には、「和ス角ガ蓼蛍ノ句」の前書きが付してある。

朝顔に我は飯くふ男哉 芭蕉

句意は、「其角さんは『蓼食う蛍』と吟じているが、私は夜早く寝て朝は早朝の朝顔を眺めながら『蓼』などではなく「飯」を喰っている普通一般の人間です」と、愛弟子の其角に自省を促しているということになる。

(二) 三ケ月や朝顔の夕べつぼむらん 芭蕉 「虚栗」

句意は、「夕べの三ケ月がやがて満月になるように、この夕べの朝顔の蕾も朝には見事な花を咲かせるであろう」の意であろう。『虚栗』は、天和三年(一六八三)に其角の編んだ俳諧撰集で、蕉門の発句・歌仙などを四季別に収める。漢詩漢文調の作風は虚栗調・天和調と呼ばれている。この時、芭蕉、四十歳、其角は弱冠二十三歳である。

(三) 蕣(あさがほ)は下手の書くさへ哀(あはれ)也 芭蕉 「続虚栗」

この句には、「嵐雪が描きしに、賛望みければ」の前書きがある。句意は、「嵐雪さんの、この朝顔は上手くはないが、されど風情がありますよ」というようなことであろう。この『続虚栗』も、貞享四年(一六八七)に其角の編纂した俳諧撰集で、芭蕉、四十四歳、其角、二十七歳、嵐雪、三十四歳である。

(四) 僧朝顔幾死(いくしに)かへる法(のり)の松 芭蕉 「野ざらし紀行」

天和四年(貞享元年)(一六八四)、芭蕉、四十一歳時(其角、二十四歳)の作。貞享二年(一六八五)に成った『野ざらし紀行』の奈良県当麻町・二上山當麻寺での句で、その紀行文(長文の前書き)と一緒に味わうと句意が鮮明になる。その句意は「この寺の僧は、この老松にまつわる朝顔のように生死を繰り返すが、この老千年の松は代々の僧が守り続けて、その信仰の証しを今に伝えている」のような意である。

(五) 朝顔は酒盛知らぬさかりかな 芭蕉 「笈日記」

貞享五年(元禄元年)(一六八八)、芭蕉、四十五歳時(其角、二十八歳)の作。『更科紀行』の出発に際しての留別吟で、句意は、「旅の出発に際して、仲間が相集い酒盛をしているが、朝顔はそんな俗事によそに、この早い朝を今が盛りと咲いている」のような意である。この句が収録されている『笈日記』は、元禄八年(一六九四)、芭蕉没(享年五十一)後の翌年に、各務支考(三十一歳)が編んだ俳諧撰集である。

(六) 朝顔や昼は錠おろす門の垣 芭蕉 「炭俵」

(七) 蕣や是も又我が友ならず 芭蕉 「今日の昔」

この(六)の句は、 元禄六年(一六九三)、芭蕉、亡くなる一年前の五十歳時(其角、三十三歳)の作。この年、七月中旬から八月中旬にかけて草庵の門を閉ざす。この折、『閉関之説』が成る。(六)の句意は、「垣根には朝顔が咲いている。その朝顔を見ながら、昼にはその門を閉ざして、門人などの出入りを止め、世間から隔絶した草庵生活に専念する」という、壮絶な「隠者宣言」の句であろう。この句には、「閉関之比(ころ)」との前書きがある。この句が収載されている『炭俵』は、蕪村の晩年の「軽み」を志向した頃の門弟(志太野坡=三十三歳等)が、芭蕉没年(元禄七年=一六九四)に編纂したものである。

そして、この(七)の句は、(六)と同時の頃の作で、この句には、「深川閉関の比(ころ)」との前書きが付してある。この句の句意は、「「朝顔は我が生涯の愛でている唯一一の花だが、しかし、今回の、この深い孤愁・老愁・憂愁を癒してはくれず、決して我が友と呼ぶことはできない」という、これまた壮絶な、逆説的な「朝顔嫌悪」の句である。この句が収載されている俳諧撰集『今日の昔』(朱拙編)は、元禄十二年(一六九九)のことで、芭蕉没の五年後のことである。

ここで、芭蕉の「閉関之説」の全文を掲げて置きたい。

【 「閉関之説(全文)」 史邦編『芭蕉庵小文集』(元禄九年=一六九六)等所収

色は君子のにくむところにして、仏も五戒のはじめに置けりといへども、さすがに捨てがたき情のあやにくに、哀れなるかたがたも多かるべし。人知れぬくらぶ山の梅の下臥しに、思ひの外の匂ひにしみて、忍ぶの岡の人目の関も守る人なくては、いかなる過ちをか仕出でむ。

海人の子の浪の枕に袖しをれて、家を売り身を失ふためしも多かれど、老いの身の行く末をむさぼり、米銭の中に魂を苦しめて、物の情けをわきまへざるには、はるかに増して罪ゆるしぬべく、人生七十を稀なりとして、身を盛りなることは、わづかに二十余年也。はじめの老いの来たれること、一夜の夢のごとし。

五十年、六十年の齢ひ傾ぶくより、あさましうくづほれて、宵寝がちに朝起きしたる寝ざめの分別、何事をかむさぼる。おろかなる者は思ふこと多し。煩悩増長して一芸すぐるる者は、是非のすぐるる者なり。是をもて世の営みに当てて、貪欲の魔界に心を怒らし、溝洫(こうきょく)に溺れて生かすことあたはずと、南華老仙のただ利害を破却し、老若を忘れて閑にならむこそ、老いの楽しみとは言ふべけれ。

人来れば無用の弁あり。出でては他の家業をさまたぐるも憂し。孫敬が戸を閉ぢて、杜五郎が門を鎖(とざ)さむには。友なきを友とし、貧しきを富めりとして、五十年の頑夫自ら書し、みづから禁戒となす。

朝顔や昼は錠おろす門の垣 はせを 】

芭蕉句自画賛「朝顔や昼は鎖おろす門の垣」紙本墨画 三〇・四×四二・〇cm

出光美術館蔵

【 元禄発酉(みずのとり)の秋人に倦(う)みて閉関す

朝顔や昼は鎖(ぢやう)おろす門(もん)の垣 芭蕉庵桃青

芭蕉は五十歳の元禄六年盆過ぎから約一か月、門を閉じて訪客を謝絶して過ごした。句は『藤の実』に「閉関之比(へいかんのころ)」と題して載せ、白雪宛元禄六年八月二十日付芭蕉書簡に「盆後閉関致候。その折の句」として掲げる。別に史邦編『小文庫』に「閉関之説」と称する芭蕉の俳文があり、その文末にもこの句を掲げる。画は結った竹垣に朝顔が生えかかって花を咲かせている図で、蔓をあしらって朝顔の感じを出そうとしている。染筆は元禄七年に入ってからであろう。 】

(『俳人の書画美術第二巻 芭蕉(集英社刊)』所収「作品解説(井本農一稿)」)

「俳仙群会図」(蕪村筆)部分図(柿衛文庫蔵)

右端・芭蕉、右手前・やちよ、中央手前・其角、中央後・園女

左端手前・任口上人、左端後・宋阿(夜半亭一世、蕪村は夜半亭二世)

↓

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-08-10

上記の「俳仙群会図」(部分図)は、「画俳二道の達人」の名をほしいままにしている与謝蕪村(一七一六~一七八三)の「元文年間」(二十代前半)の若書きの作品とされている。中央の人物が、抱一(一七六一~一八二九)が私淑して止まない宝井其角(一六六一~一七〇七)、その右側の人物が其角の師の松尾芭蕉(一六四四~一六九四)である。其角の左側の頭巾を被っている人物が、蕪村の師の早野巴人(一六七六~一七四二)である。

抱一の俳諧の師は、馬場存義(一七〇三~一七八二)と柳澤米翁(一七四二~一七九二)の二人が主で、存義は江戸座の専門俳人、米翁は江戸座の大名俳人、そして、存義は其角系の二代前田青峨(一六九八~一七五九)門、米翁は、大名俳人・内藤露沾(一六五五~一七三三)門の水間沾徳(一六六二~一七二六)と岡田米仲(一七〇七~一七六六)に連なる俳人である。

これらのやや入り込んだ俳諧系譜図を整理すると、抱一は、「芭蕉→其角→存義」の専門俳人(俳諧を業とする「業俳」)と「露沾(業俳の沾徳・米仲に連なる)→米翁」の大名・武家俳人(俳諧を趣味・趣向とする「遊俳」)との「業俳と遊俳」との二足の草鞋を履き、そして、その上に、光琳を私淑しての「画道」をも究めようとしている。

それに対して、蕪村は、「芭蕉→其角→巴人」の専門俳人(「業俳」)の世界にあって、「画(画道)・俳(俳道)」の二道で、「画(画道)」を主とし、「俳(俳道)」を従とし、その「画(画道)」も、「文人画」(俳人などの文人が描く世界)を究めようとしている。

これらのことを前提として、両者の関係を整理すると、概略、次のようなことが、両者の関係として浮かび上がってくる。

一 蕪村と抱一とは、「俳人・画人・宗教人(抱一=出家僧、蕪村=出家後に還俗して在家僧?)」との共通項を有する。

二 俳人としての蕪村と抱一とは、「芭蕉→其角」に連なる「江戸座の俳人」として、「存義=抱一、巴人=蕪村」との関係から、同門の「年齢的に『蕪村=兄、抱一=弟』」のような関係にある。しかし、蕪村は抱一より四十五歳年長で、二人の直接的な接点というのはない。

三 抱一の師筋に当たる存義は、蕪村の師の宋阿(蕪村は内弟子)とは、同じ其角系門として深い関係にあり、巴人亡き後は、江戸の巴人系の俳人は、存義門に吸収合併されたような形で、蕪村は、その江戸から京都(巴人の京都門の俳人)へと移住することになる。

四 謂わば、抱一は、「其角→巴人→存義(江戸)」系の俳人とすると、蕪村は、「其角→巴人→宋屋(京都)」系の俳人ということになる。

五 蕪村と抱一との決定的な違いは、抱一は、徳川将軍家に仕えた最古参の譜代大名の酒井家の出身で、出家しても、大名の子息として権大僧都の僧位を賜っている。それに対し、蕪村の出自等は不明で、「蕪村は父祖の家産を破敗し、(略)名を沽(う)りて俗を引く逸民なり」(田宮仲宣『鳴呼矣草』)などの記録が遺されているように、雲水僧(画僧)という風体である。

六 抱一は、俳人として、追慕する「宝井其角百回忌」(其角肖像を百幅制作)を営み、画人として、「光琳百回忌」(「光琳百図」「緒方(尾形)流略印譜」出版など)を法要し、さらに、光琳の実弟乾山の「乾山遺墨」を刊行し、その顕彰に努めている。一方、蕪村は、其角の亡母追善句日記「花摘」に倣い、「新花摘」を刊行し、師宋阿(早野巴人)三十三回忌の追善集『むかしを今』に、「阿叟(巴人)の磊落なる語勢(其角系の磊落な作風)にならはず、もはら蕉翁(芭蕉)のさびしをり(『左比志遠理』中の「寂び=閑寂」「しをり=哀憐」)をしたひ、いにしへにかへさんことをおもふ」と、蕉風中興運動の先陣を切り、自分の墓地となる金福寺に芭蕉庵を再建する。抱一が終始、其角系の俳人とする、蕪村は其角系の俳人から、さらに、芭蕉俳諧の中枢の芭蕉その人へと歩を進めることになる。

七 蕪村は、「画・俳二道」にあって、画業の町絵師として生計をたてており、業としての俳諧師活動は従たるものであった。その画道においては、「吾に師なし、古今の名書画をもって師と為す」と、終生師として仰ぐ人を持たなかった。ただ、十年余に及ぶ関東遊歴時代に終止符を打って京都に移住してきた切っ掛けは、「売画自給」(画業で自立する)を標榜していた文人画の先駆者の一人・彭城百川(一六九七~一七五二)であったことは間違いない。しかし、百川は学ぶべき画人の一人であって、画人・蕪村は全くの独学で、「良かれ」というものは貪欲に吸収していった、その「雑食性」(雑駁な絵画学習)こそ、画人・蕪村の正体ということになろう。

そして、抱一もまた、「『純粋な<光琳への>憧れと雑駁な絵画学習』ととらえ、その雑駁さにこそかえってクリエイティブなものがあるのではないか」(『琳派五 総合(紫紅社)』所収「静嘉堂文庫美術館蔵 酒井抱一等の『絵手鑑』について(玉蟲敏子稿)」)という、「雑食性」こそ、画人・抱一の一面なのであろう。

芭蕉句自画賛「朝顔に我は飯くふ男哉」(柿衞文庫)

(「毎日新聞」2016年6月2日)

https://mainichi.jp/graphs/20160602/hpj/00m/040/005000g/4

一 芭蕉の「朝顔」の句(蕉門俳諧撰集の七句)

芭蕉の「朝顔」の句は、蕉門の俳諧撰集に収録されているものは、次の七句程度であるが、いずれも、芭蕉とその一門を見ていく上でのキィワードとなる句である。

(一) 朝顔に我は飯食ふ男哉 芭蕉 「虚栗」

(二) 三ケ月や朝顔の夕べつぼむらん 芭蕉 「虚栗」

(三) 蕣(あさがほ)は下手の書くさへ哀也 芭蕉 「続虚栗」

(四) 僧朝顔幾死(いくしに)かへる法(のり)の松 芭蕉 「野ざらし紀行」

(五) 朝顔は酒盛知らぬ盛りかな 芭蕉 「笈日記」

(六) 朝顔や昼は錠おろす門の垣 芭蕉 「炭俵」

(七) 蕣や是も又我が友ならず 芭蕉 「今日の昔」

二 芭蕉の「朝顔」の句周辺

(一) 朝顔に我は飯食ふ男哉 芭蕉 「虚栗」

草の戸に我は蓼くふほたる哉 其角

句意は「粗末な草庵で放縦な生活に明け暮れしている自分は、『蓼食う虫』の蛍のように昼は活動せず夜に徘徊している」との意であろう。この句に返答した句が、掲出句なのである。この句には、「和ス角ガ蓼蛍ノ句」の前書きが付してある。

朝顔に我は飯くふ男哉 芭蕉

句意は、「其角さんは『蓼食う蛍』と吟じているが、私は夜早く寝て朝は早朝の朝顔を眺めながら『蓼』などではなく「飯」を喰っている普通一般の人間です」と、愛弟子の其角に自省を促しているということになる。

(二) 三ケ月や朝顔の夕べつぼむらん 芭蕉 「虚栗」

句意は、「夕べの三ケ月がやがて満月になるように、この夕べの朝顔の蕾も朝には見事な花を咲かせるであろう」の意であろう。『虚栗』は、天和三年(一六八三)に其角の編んだ俳諧撰集で、蕉門の発句・歌仙などを四季別に収める。漢詩漢文調の作風は虚栗調・天和調と呼ばれている。この時、芭蕉、四十歳、其角は弱冠二十三歳である。

(三) 蕣(あさがほ)は下手の書くさへ哀(あはれ)也 芭蕉 「続虚栗」

この句には、「嵐雪が描きしに、賛望みければ」の前書きがある。句意は、「嵐雪さんの、この朝顔は上手くはないが、されど風情がありますよ」というようなことであろう。この『続虚栗』も、貞享四年(一六八七)に其角の編纂した俳諧撰集で、芭蕉、四十四歳、其角、二十七歳、嵐雪、三十四歳である。

(四) 僧朝顔幾死(いくしに)かへる法(のり)の松 芭蕉 「野ざらし紀行」

天和四年(貞享元年)(一六八四)、芭蕉、四十一歳時(其角、二十四歳)の作。貞享二年(一六八五)に成った『野ざらし紀行』の奈良県当麻町・二上山當麻寺での句で、その紀行文(長文の前書き)と一緒に味わうと句意が鮮明になる。その句意は「この寺の僧は、この老松にまつわる朝顔のように生死を繰り返すが、この老千年の松は代々の僧が守り続けて、その信仰の証しを今に伝えている」のような意である。

(五) 朝顔は酒盛知らぬさかりかな 芭蕉 「笈日記」

貞享五年(元禄元年)(一六八八)、芭蕉、四十五歳時(其角、二十八歳)の作。『更科紀行』の出発に際しての留別吟で、句意は、「旅の出発に際して、仲間が相集い酒盛をしているが、朝顔はそんな俗事によそに、この早い朝を今が盛りと咲いている」のような意である。この句が収録されている『笈日記』は、元禄八年(一六九四)、芭蕉没(享年五十一)後の翌年に、各務支考(三十一歳)が編んだ俳諧撰集である。

(六) 朝顔や昼は錠おろす門の垣 芭蕉 「炭俵」

(七) 蕣や是も又我が友ならず 芭蕉 「今日の昔」

この(六)の句は、 元禄六年(一六九三)、芭蕉、亡くなる一年前の五十歳時(其角、三十三歳)の作。この年、七月中旬から八月中旬にかけて草庵の門を閉ざす。この折、『閉関之説』が成る。(六)の句意は、「垣根には朝顔が咲いている。その朝顔を見ながら、昼にはその門を閉ざして、門人などの出入りを止め、世間から隔絶した草庵生活に専念する」という、壮絶な「隠者宣言」の句であろう。この句には、「閉関之比(ころ)」との前書きがある。この句が収載されている『炭俵』は、蕪村の晩年の「軽み」を志向した頃の門弟(志太野坡=三十三歳等)が、芭蕉没年(元禄七年=一六九四)に編纂したものである。

そして、この(七)の句は、(六)と同時の頃の作で、この句には、「深川閉関の比(ころ)」との前書きが付してある。この句の句意は、「「朝顔は我が生涯の愛でている唯一一の花だが、しかし、今回の、この深い孤愁・老愁・憂愁を癒してはくれず、決して我が友と呼ぶことはできない」という、これまた壮絶な、逆説的な「朝顔嫌悪」の句である。この句が収載されている俳諧撰集『今日の昔』(朱拙編)は、元禄十二年(一六九九)のことで、芭蕉没の五年後のことである。

ここで、芭蕉の「閉関之説」の全文を掲げて置きたい。

【 「閉関之説(全文)」 史邦編『芭蕉庵小文集』(元禄九年=一六九六)等所収

色は君子のにくむところにして、仏も五戒のはじめに置けりといへども、さすがに捨てがたき情のあやにくに、哀れなるかたがたも多かるべし。人知れぬくらぶ山の梅の下臥しに、思ひの外の匂ひにしみて、忍ぶの岡の人目の関も守る人なくては、いかなる過ちをか仕出でむ。

海人の子の浪の枕に袖しをれて、家を売り身を失ふためしも多かれど、老いの身の行く末をむさぼり、米銭の中に魂を苦しめて、物の情けをわきまへざるには、はるかに増して罪ゆるしぬべく、人生七十を稀なりとして、身を盛りなることは、わづかに二十余年也。はじめの老いの来たれること、一夜の夢のごとし。

五十年、六十年の齢ひ傾ぶくより、あさましうくづほれて、宵寝がちに朝起きしたる寝ざめの分別、何事をかむさぼる。おろかなる者は思ふこと多し。煩悩増長して一芸すぐるる者は、是非のすぐるる者なり。是をもて世の営みに当てて、貪欲の魔界に心を怒らし、溝洫(こうきょく)に溺れて生かすことあたはずと、南華老仙のただ利害を破却し、老若を忘れて閑にならむこそ、老いの楽しみとは言ふべけれ。

人来れば無用の弁あり。出でては他の家業をさまたぐるも憂し。孫敬が戸を閉ぢて、杜五郎が門を鎖(とざ)さむには。友なきを友とし、貧しきを富めりとして、五十年の頑夫自ら書し、みづから禁戒となす。

朝顔や昼は錠おろす門の垣 はせを 】

芭蕉句自画賛「朝顔や昼は鎖おろす門の垣」紙本墨画 三〇・四×四二・〇cm

出光美術館蔵

【 元禄発酉(みずのとり)の秋人に倦(う)みて閉関す

朝顔や昼は鎖(ぢやう)おろす門(もん)の垣 芭蕉庵桃青

芭蕉は五十歳の元禄六年盆過ぎから約一か月、門を閉じて訪客を謝絶して過ごした。句は『藤の実』に「閉関之比(へいかんのころ)」と題して載せ、白雪宛元禄六年八月二十日付芭蕉書簡に「盆後閉関致候。その折の句」として掲げる。別に史邦編『小文庫』に「閉関之説」と称する芭蕉の俳文があり、その文末にもこの句を掲げる。画は結った竹垣に朝顔が生えかかって花を咲かせている図で、蔓をあしらって朝顔の感じを出そうとしている。染筆は元禄七年に入ってからであろう。 】

(『俳人の書画美術第二巻 芭蕉(集英社刊)』所収「作品解説(井本農一稿)」)

コメント 0