町物(京都・江戸)と浮世絵(その三・歌麿) [洛東遺芳館]

(その三) 浮世絵(喜多川歌麿作「画本虫ゑらみ」)

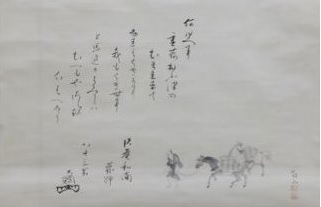

多川歌麿作「画本虫ゑらみ」

↑

www.kuroeya.com/05rakutou/index-2014.html

↓

天明七年(1787)八月十四日の夜、朱楽菅公、大田南畝などが、向島押上あたりの庵崎(いおさき)で虫聞きの狂歌会を開きました。その時の狂歌に歌麿の絵を添えて、翌年、蔦屋重三郎が出版したのが、この『画本虫ゑらみ』です。今回、少し遅れて出版された歌麿の狂歌絵本『潮干のつと』も展示しています。いずれも完成度が高く、独自の画風の美人画で成功する前に、別のジャンルでこれほどの技量を発揮していたのは驚きです。

歌麿は、宝暦三年(一七五三)の生まれとすると、天明七年(一七八七)は、三十四歳の頃ということになる。この年に、京都の円山応挙は、五十五歳、金刀比羅宮の障壁画や、大乗寺障壁画(前期)に取り組んでいた頃である。

歌麿というと浮世絵の美人画のジャンルの第一人者ということになるが、この「画本虫撰(ゑらみ)」のような花鳥画のジャンルでも卓抜した技量の持ち主であったことを証明している。

「画本虫撰(ゑらみ)」は上巻八図、下巻七図の、計十五図からなる木版絵本で、一画面に歌麿の草花と二種類の虫の図、当時の狂歌師三十人の虫を詠題とした狂歌が合わせられている。

そして、上記の紹介文で重要なことは、この「画本虫撰」の「版元」(出版者)が、浮世絵文化の仕掛人とも言われている「蔦重(つたじゅう)」こと「蔦屋重三郎」というところである。

この蔦重が世に出した浮世絵師は、六大浮世絵師のうち、美人画の筆頭格の「喜田川歌麿」、役者絵の謎の浮世絵師「東洲斎写楽」、そして浮世絵全般の画狂人こと「葛飾北斎」のデビュー当時の「勝川春章」、そして、もう一人、浮世絵師・北尾政演(まさのぶ)こと、戯作者・山東京伝(さんとうきょうでん)で、この山東京伝は、蔦屋重三郎の弟分というようなことであろう。

浮世絵というのは、一点物の「肉筆画」(絵画)と何点も刷り上げる「版画」との二種類があるが、一般的には、当時の一般町人が求めやすい、後者の「浮世絵版画」と解して差し支えなかろう。

そして、この「浮世絵版画」というのは、次のような「版元」(プロデューサー)を主軸としてのチーム制作ということになる。

版元 → プロデューサー兼出版・販売

絵師 → 版元と共に企画立案し、それを絵画化する

彫師 → 絵師の版下絵を彫る

摺師 → 彫師の版木を摺る

これを「浮世絵肉筆画」ですると、「彫師・摺師」とがカットされて、「絵師・版元」でも「絵師」が、その主役の世界ということになろう。しかし、「浮世絵版画」の中でも、この冒頭の「画本虫撰(ゑらみ)」でするならば、「絵師」は「挿絵画家」というポジションで、その全体の「画本」からすると、「版元」が主要なポジションを得ることになろう。

「浮世絵」(「浮世絵版画」)というのは、この「版元」の活動(企画・制作・出版・販売)を抜きにして存在しないといっても過言ではなかろう。そして、その「版元」でも、江戸の三大版元として、「蔦重(蔦屋重三郎)・西村屋(西村屋与八)・鶴喜(鶴屋喜右衛門)」が特に有名で、この三大版元の動向が、即、浮世絵の動向といっても、これまた過言ではなかろう。

例えば、美人画のジャンルで、西村屋が鳥居清長のそれを売り出すと、それに対抗して、蔦重が喜多川歌麿をデビューさせ、さらに、京都から参入した鶴喜が、蔦重と共に歌麿をバックアップするなど、この三者のせめぎ合いというのは、浮世絵の背後に蠢いている。

さらに、「錦絵」(多色摺り版画)の誕生(「墨摺り」→「墨摺りに手彩色」→「錦絵」)に関連しても、その切っ掛けは、「絵暦」(富裕の商人らの贈答用絵入りカレンダー)で、この絵暦も、版元が「絵師・彫師・摺師」を駆使して考案していったということが、その背景に蠢いている。

さて、冒頭の、この「画本虫撰」に描かれている、歌麿の「赤蜻蛉」と「いなご」の、この精緻な描写は、応挙の「写生帖」や若冲の「菜蟲譜」などが連想されて来る。この若冲には、通常の木版画とは異質の「拓版画」ともいうべき四種類の版画の世界がある。

一 「乗興舟(じょうきょうしゅう)」(淀川両岸図巻)一巻 → 明和四年(一七六七)春の大典顕常の跋がある。

二 「玄圃瑤華(げんぽようか)」一帖(四十八図) → 明和五年(一七六八)三月の大典顕常及び菅原世長の跋がある。

三 「素絢帖(そけんじょう)」一帖(四十八図) → 明和五年(一七六八)四月の四辻公亨(龍門承猷の兄)の跋がある。

四 「著色花鳥版画」六枚 → うち一図の印文に明和八年(一七七一)の年紀がある。

若冲作「玄圃瑤華」のうち「冬葵図」

この作品のタイトル「玄圃瑤華」の「玄圃」とは、「崑崙山(こんろんさん)にある仙人の住む理想郷」、そして、「瑤華」とは「玉のように美しい」という意味らしい。そして、「水葵」「糸瓜」「瓢箪」「蕪」などの花卉蔬菜に「昆虫」を配して、さながら、冒頭の、歌麿の「花卉と昆虫図」の前駆的な作品というイメージで無くもないが、前者の、「『虫撰(ゑらみ)』とは、虫合わせであり互いの出した虫に合わせ歌の優劣を競うもの」で、必ず、二種類の昆虫を描くものとは、本質的に狙いを異にしている。

さらに、前者の歌麿の「画本虫撰(ゑらみ)」が、錦絵に近い多色摺り(狂歌摺物で、配りものに使うため贅を尽くした非売品の版画や木版画本)なのに比して、後者の若冲のものは、「拓版画」で、絵柄を凹版に彫り、濡らした紙を押し付けて凹んだ部分以外に墨を塗って仕上げた、若冲独特の技法を駆使したモノトーンの世界で、イメージ的には、この両者の世界は、似ても非なる世界のものと理解すべきなのであろう。

そして、それは、前者が江戸(東京)の「狂歌人と浮世絵師(歌麿)」との「遊びの世界」とすると、後者は京都の五山(禅林)の「漢詩人と奇想の画家(若冲)」との「詩画合作の世界」とでも換言することが出来るのかも知れない。

若冲作「著色花鳥版画」のうち「竹に錦鳥」(リッカー美術館蔵)

これは「浮世絵=多色摺りの錦絵」ではない。また、上記若冲の「乗興舟・玄圃瑤華・素絢帖」の、モノトーンの「拓版画」でもない。若冲が最後に到達した、「型紙を用いて輪郭を写し、筆で彩色する、上方版画での手法の『合羽摺(かっぱずり)』」で、下絵から彩色まで、何から何まで全て若冲の個人作業による「型紙と筆と刷毛での手作りの錦絵」とでも称する世界のものであろう。

「浮世絵=多色摺りの錦絵」というのは、明和二年(一七六五)以降に創始された技法とかで、この若冲の「著色花鳥版画」は、明和八年(一七七一)、五十六歳の作とすると、京都以外の土地を知らない若冲も、江戸で流行している「浮世絵=多色摺りの錦絵」を承知し、それと同じような効果を、若冲独自の手法で実現したと理解しても良いのかも知れない。

この明和八年(一七七一)の頃の歌麿は、未だ十八歳の頃で、浮世絵師としてはデビューしていない。明和七年(一七七〇)の頃、「石要」の名で俳諧歳旦帖などの挿絵画家をしていたとの記録もあるようだが、何れにしろ、歌麿は、京都の孤高の異色の画人、そして、独自の「型紙と筆と刷毛での手作りの錦絵」とでもいうべき作品の「著色花鳥版画」の世界などとは、全くの無縁のことであったことであろう。

しかし、江戸中期の同じ時代に、その年齢差や、京都と江戸との活躍する場の相違はあれ、二人の天才画人(若冲と歌麿)が、同じような「花卉と昆虫」とを画題とし、さらに、共通の「版画」そして「多色摺りの『錦絵』と合羽摺りの『著色版画』」という共通の土俵を有していたことの不可思議さを、しみじみと実感するのである。

補記一 浮世絵の構造(小林忠稿)

http://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-hum/art/web_library/author/kobayashi/structure_of_ukiyoe/index.html

補記二 北斎・広重-浮世絵木版画出版から探る- 江戸時代における知的財産戦略

https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200705/jpaapatent200705_041-048.pdf

補記三 喜多川歌麿の狂歌絵本 『画本虫撰』(むしえらみ)驚嘆する歌麿の画力

http://www.photo-make.jp/hm_2/utamaro_mushi.html

補記四 円山応挙「写生帖」

http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/13964

補記五 伊藤若冲「菜蟲譜」

https://www.city.sano.lg.jp/museum/collection/jakucyu.html

補記六 伊藤若冲≪着色花鳥版画≫考−その制作と受容をめぐって−

http://www.bijutsushi.jp/pdf-files/reikai-youshi/06-1-28-nishi-gotou.pdf

補記七 上方版画と伊藤若冲

https://core.ac.uk/download/pdf/34704303.pdf

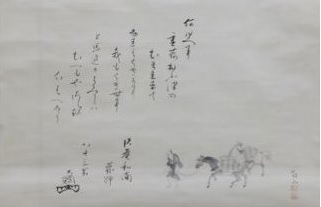

多川歌麿作「画本虫ゑらみ」

↑

www.kuroeya.com/05rakutou/index-2014.html

↓

天明七年(1787)八月十四日の夜、朱楽菅公、大田南畝などが、向島押上あたりの庵崎(いおさき)で虫聞きの狂歌会を開きました。その時の狂歌に歌麿の絵を添えて、翌年、蔦屋重三郎が出版したのが、この『画本虫ゑらみ』です。今回、少し遅れて出版された歌麿の狂歌絵本『潮干のつと』も展示しています。いずれも完成度が高く、独自の画風の美人画で成功する前に、別のジャンルでこれほどの技量を発揮していたのは驚きです。

歌麿は、宝暦三年(一七五三)の生まれとすると、天明七年(一七八七)は、三十四歳の頃ということになる。この年に、京都の円山応挙は、五十五歳、金刀比羅宮の障壁画や、大乗寺障壁画(前期)に取り組んでいた頃である。

歌麿というと浮世絵の美人画のジャンルの第一人者ということになるが、この「画本虫撰(ゑらみ)」のような花鳥画のジャンルでも卓抜した技量の持ち主であったことを証明している。

「画本虫撰(ゑらみ)」は上巻八図、下巻七図の、計十五図からなる木版絵本で、一画面に歌麿の草花と二種類の虫の図、当時の狂歌師三十人の虫を詠題とした狂歌が合わせられている。

そして、上記の紹介文で重要なことは、この「画本虫撰」の「版元」(出版者)が、浮世絵文化の仕掛人とも言われている「蔦重(つたじゅう)」こと「蔦屋重三郎」というところである。

この蔦重が世に出した浮世絵師は、六大浮世絵師のうち、美人画の筆頭格の「喜田川歌麿」、役者絵の謎の浮世絵師「東洲斎写楽」、そして浮世絵全般の画狂人こと「葛飾北斎」のデビュー当時の「勝川春章」、そして、もう一人、浮世絵師・北尾政演(まさのぶ)こと、戯作者・山東京伝(さんとうきょうでん)で、この山東京伝は、蔦屋重三郎の弟分というようなことであろう。

浮世絵というのは、一点物の「肉筆画」(絵画)と何点も刷り上げる「版画」との二種類があるが、一般的には、当時の一般町人が求めやすい、後者の「浮世絵版画」と解して差し支えなかろう。

そして、この「浮世絵版画」というのは、次のような「版元」(プロデューサー)を主軸としてのチーム制作ということになる。

版元 → プロデューサー兼出版・販売

絵師 → 版元と共に企画立案し、それを絵画化する

彫師 → 絵師の版下絵を彫る

摺師 → 彫師の版木を摺る

これを「浮世絵肉筆画」ですると、「彫師・摺師」とがカットされて、「絵師・版元」でも「絵師」が、その主役の世界ということになろう。しかし、「浮世絵版画」の中でも、この冒頭の「画本虫撰(ゑらみ)」でするならば、「絵師」は「挿絵画家」というポジションで、その全体の「画本」からすると、「版元」が主要なポジションを得ることになろう。

「浮世絵」(「浮世絵版画」)というのは、この「版元」の活動(企画・制作・出版・販売)を抜きにして存在しないといっても過言ではなかろう。そして、その「版元」でも、江戸の三大版元として、「蔦重(蔦屋重三郎)・西村屋(西村屋与八)・鶴喜(鶴屋喜右衛門)」が特に有名で、この三大版元の動向が、即、浮世絵の動向といっても、これまた過言ではなかろう。

例えば、美人画のジャンルで、西村屋が鳥居清長のそれを売り出すと、それに対抗して、蔦重が喜多川歌麿をデビューさせ、さらに、京都から参入した鶴喜が、蔦重と共に歌麿をバックアップするなど、この三者のせめぎ合いというのは、浮世絵の背後に蠢いている。

さらに、「錦絵」(多色摺り版画)の誕生(「墨摺り」→「墨摺りに手彩色」→「錦絵」)に関連しても、その切っ掛けは、「絵暦」(富裕の商人らの贈答用絵入りカレンダー)で、この絵暦も、版元が「絵師・彫師・摺師」を駆使して考案していったということが、その背景に蠢いている。

さて、冒頭の、この「画本虫撰」に描かれている、歌麿の「赤蜻蛉」と「いなご」の、この精緻な描写は、応挙の「写生帖」や若冲の「菜蟲譜」などが連想されて来る。この若冲には、通常の木版画とは異質の「拓版画」ともいうべき四種類の版画の世界がある。

一 「乗興舟(じょうきょうしゅう)」(淀川両岸図巻)一巻 → 明和四年(一七六七)春の大典顕常の跋がある。

二 「玄圃瑤華(げんぽようか)」一帖(四十八図) → 明和五年(一七六八)三月の大典顕常及び菅原世長の跋がある。

三 「素絢帖(そけんじょう)」一帖(四十八図) → 明和五年(一七六八)四月の四辻公亨(龍門承猷の兄)の跋がある。

四 「著色花鳥版画」六枚 → うち一図の印文に明和八年(一七七一)の年紀がある。

若冲作「玄圃瑤華」のうち「冬葵図」

この作品のタイトル「玄圃瑤華」の「玄圃」とは、「崑崙山(こんろんさん)にある仙人の住む理想郷」、そして、「瑤華」とは「玉のように美しい」という意味らしい。そして、「水葵」「糸瓜」「瓢箪」「蕪」などの花卉蔬菜に「昆虫」を配して、さながら、冒頭の、歌麿の「花卉と昆虫図」の前駆的な作品というイメージで無くもないが、前者の、「『虫撰(ゑらみ)』とは、虫合わせであり互いの出した虫に合わせ歌の優劣を競うもの」で、必ず、二種類の昆虫を描くものとは、本質的に狙いを異にしている。

さらに、前者の歌麿の「画本虫撰(ゑらみ)」が、錦絵に近い多色摺り(狂歌摺物で、配りものに使うため贅を尽くした非売品の版画や木版画本)なのに比して、後者の若冲のものは、「拓版画」で、絵柄を凹版に彫り、濡らした紙を押し付けて凹んだ部分以外に墨を塗って仕上げた、若冲独特の技法を駆使したモノトーンの世界で、イメージ的には、この両者の世界は、似ても非なる世界のものと理解すべきなのであろう。

そして、それは、前者が江戸(東京)の「狂歌人と浮世絵師(歌麿)」との「遊びの世界」とすると、後者は京都の五山(禅林)の「漢詩人と奇想の画家(若冲)」との「詩画合作の世界」とでも換言することが出来るのかも知れない。

若冲作「著色花鳥版画」のうち「竹に錦鳥」(リッカー美術館蔵)

これは「浮世絵=多色摺りの錦絵」ではない。また、上記若冲の「乗興舟・玄圃瑤華・素絢帖」の、モノトーンの「拓版画」でもない。若冲が最後に到達した、「型紙を用いて輪郭を写し、筆で彩色する、上方版画での手法の『合羽摺(かっぱずり)』」で、下絵から彩色まで、何から何まで全て若冲の個人作業による「型紙と筆と刷毛での手作りの錦絵」とでも称する世界のものであろう。

「浮世絵=多色摺りの錦絵」というのは、明和二年(一七六五)以降に創始された技法とかで、この若冲の「著色花鳥版画」は、明和八年(一七七一)、五十六歳の作とすると、京都以外の土地を知らない若冲も、江戸で流行している「浮世絵=多色摺りの錦絵」を承知し、それと同じような効果を、若冲独自の手法で実現したと理解しても良いのかも知れない。

この明和八年(一七七一)の頃の歌麿は、未だ十八歳の頃で、浮世絵師としてはデビューしていない。明和七年(一七七〇)の頃、「石要」の名で俳諧歳旦帖などの挿絵画家をしていたとの記録もあるようだが、何れにしろ、歌麿は、京都の孤高の異色の画人、そして、独自の「型紙と筆と刷毛での手作りの錦絵」とでもいうべき作品の「著色花鳥版画」の世界などとは、全くの無縁のことであったことであろう。

しかし、江戸中期の同じ時代に、その年齢差や、京都と江戸との活躍する場の相違はあれ、二人の天才画人(若冲と歌麿)が、同じような「花卉と昆虫」とを画題とし、さらに、共通の「版画」そして「多色摺りの『錦絵』と合羽摺りの『著色版画』」という共通の土俵を有していたことの不可思議さを、しみじみと実感するのである。

補記一 浮世絵の構造(小林忠稿)

http://www.gakushuin.ac.jp/univ/g-hum/art/web_library/author/kobayashi/structure_of_ukiyoe/index.html

補記二 北斎・広重-浮世絵木版画出版から探る- 江戸時代における知的財産戦略

https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200705/jpaapatent200705_041-048.pdf

補記三 喜多川歌麿の狂歌絵本 『画本虫撰』(むしえらみ)驚嘆する歌麿の画力

http://www.photo-make.jp/hm_2/utamaro_mushi.html

補記四 円山応挙「写生帖」

http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/13964

補記五 伊藤若冲「菜蟲譜」

https://www.city.sano.lg.jp/museum/collection/jakucyu.html

補記六 伊藤若冲≪着色花鳥版画≫考−その制作と受容をめぐって−

http://www.bijutsushi.jp/pdf-files/reikai-youshi/06-1-28-nishi-gotou.pdf

補記七 上方版画と伊藤若冲

https://core.ac.uk/download/pdf/34704303.pdf

タグ:浮世絵

町物(京都・江戸)と浮世絵(その二・清長) [洛東遺芳館]

(その二) 浮世絵(鳥居清長作「浅草金龍山十境 二十軒茶屋」)

鳥居清長 浅草金龍山十境 二十軒茶屋

↑

www.kuroeya.com/05rakutou/index-2014.html

↓

柏原家伝来の鳥居清長の作品のなかには、他では見られないものも数点含まれています。『浅草金龍山十境』の「二十軒茶屋」もそのひとつです。この『十境』は天明三年(1783)の作と考えられていますが、前年の作と思われる『浅草金龍山八境』の後を受けていています。この「二十軒茶屋」に対応する『八境』の図は、従来誤って「仲見世」と呼ばれていました。

この上記の紹介文によると、六大浮世絵師の一人の、鳥居清長には、「浅草金龍山十境」(天明三年作)と「浅草金龍山八境」(天明二年作)とがあり、前者の「二十軒茶屋」は、後者では「仲見世」とされているが、上記のものは、前者の希少価値のある「二十軒茶屋」のものであるというようなことであろう。

とにもかくにも、これは、現在の東京(江戸)浅草寺境内の「仲見世」付近、そして、その内の「二十軒茶屋」と評判(名所)の「水茶屋」を背景としての、「風俗・美人画」ということになろう。

ここで、六大浮世絵師を、年齢順にすると、「鈴木春信(一七二四~七〇)、鳥居清長(一七五二~一八一五)、喜多川歌麿(一七五三~一八〇六)、東洲斎写楽(?~一七九五)、葛飾北斎(一七六〇~一八四九)、歌川(安藤)広重(一七九七~一八五八)」となるが、「春信・清長・歌麿・写楽」の四人は、「初期(~一七六四)・中期(一七六五~一八〇〇)・後期(一八〇〇~)の三区分ですると、中期の、浮世絵全盛時代の人ということになる。

そして、清長の上記の作品は、天明三年(一七八三)の作で、この年の十二月二十五日の未明に、日本南画の大成者の一人の与謝蕪村が京都で六十八年の生涯を閉じ、円山派の創始者・円山応挙は、その前年の五十歳の時に、『平安人物志』の画家の部で、その筆頭に掲載されるなど、その全盛時代の頃と重なる。

応挙は、享保十八年(一七三三)の生まれ、清長は、宝暦二年(一七五二)の生まれ、その年齢差は、応挙が三十一歳年上で、応挙の名声は、京都の関西圏だけではなく、江戸の関東圏まで行き渡っていた頃である。

一方、清長は、江戸の新しい浮世絵というジャンルにあって、新進気鋭の若手の筆頭格のような位置で、その鳥居派の得意とする「役者絵」は勿論、「美人画」の鈴木春信などの作風へと食指を伸ばし、単に、人物画のみの美人画ではなく、その背景に「風物・風俗」を配しての、いわゆる、「風俗美人画」という世界を切り開いていた。

浮世絵の「美人画」というのは、この「春信→清長→歌麿」、そして、「風物・風俗」の「風景画」というのは、「清長→広重」、そして、「役者絵」というのは、「鳥居派→清長→写楽」という、いずれの「浮世絵」の「美人画・風景画・役者画」の、この三大潮流の、そのキィ―ポイントの浮世絵師が、この冒頭に掲げた「浅草金龍山十境の内『二十軒茶屋』」の作者、鳥居清長ということになろう。

この清長の、その本拠地の江戸でも希少価値のある、この冒頭の「浅草金龍山十境」の、この「二十軒茶屋」が、江戸から遠く離れた、日本南画の「大雅・蕪村」、そして、今に続く京都画風の「円山・四条派」の、その祖の「応挙・呉春」の、そして、その本拠地の、いわゆる、「京都町物」の一角を今に多く所蔵している「洛東遺芳館」が、今に伝えている、その邂逅ということは、これは、前回の応挙の「虎」と、この清長の「風俗美人画」とが呼応している、そんな邂逅と同じような趣で無くもない。

補記一 天心が行った浮世絵の時代区分

http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/02_tenrankai/03_kinen_tenshin-theme/images/201503_chronology.pdf

補記二 鳥居清長の世界

www.ccma-net.jp/publication_artnews/vol42.pdf

鳥居清長 浅草金龍山十境 二十軒茶屋

↑

www.kuroeya.com/05rakutou/index-2014.html

↓

柏原家伝来の鳥居清長の作品のなかには、他では見られないものも数点含まれています。『浅草金龍山十境』の「二十軒茶屋」もそのひとつです。この『十境』は天明三年(1783)の作と考えられていますが、前年の作と思われる『浅草金龍山八境』の後を受けていています。この「二十軒茶屋」に対応する『八境』の図は、従来誤って「仲見世」と呼ばれていました。

この上記の紹介文によると、六大浮世絵師の一人の、鳥居清長には、「浅草金龍山十境」(天明三年作)と「浅草金龍山八境」(天明二年作)とがあり、前者の「二十軒茶屋」は、後者では「仲見世」とされているが、上記のものは、前者の希少価値のある「二十軒茶屋」のものであるというようなことであろう。

とにもかくにも、これは、現在の東京(江戸)浅草寺境内の「仲見世」付近、そして、その内の「二十軒茶屋」と評判(名所)の「水茶屋」を背景としての、「風俗・美人画」ということになろう。

ここで、六大浮世絵師を、年齢順にすると、「鈴木春信(一七二四~七〇)、鳥居清長(一七五二~一八一五)、喜多川歌麿(一七五三~一八〇六)、東洲斎写楽(?~一七九五)、葛飾北斎(一七六〇~一八四九)、歌川(安藤)広重(一七九七~一八五八)」となるが、「春信・清長・歌麿・写楽」の四人は、「初期(~一七六四)・中期(一七六五~一八〇〇)・後期(一八〇〇~)の三区分ですると、中期の、浮世絵全盛時代の人ということになる。

そして、清長の上記の作品は、天明三年(一七八三)の作で、この年の十二月二十五日の未明に、日本南画の大成者の一人の与謝蕪村が京都で六十八年の生涯を閉じ、円山派の創始者・円山応挙は、その前年の五十歳の時に、『平安人物志』の画家の部で、その筆頭に掲載されるなど、その全盛時代の頃と重なる。

応挙は、享保十八年(一七三三)の生まれ、清長は、宝暦二年(一七五二)の生まれ、その年齢差は、応挙が三十一歳年上で、応挙の名声は、京都の関西圏だけではなく、江戸の関東圏まで行き渡っていた頃である。

一方、清長は、江戸の新しい浮世絵というジャンルにあって、新進気鋭の若手の筆頭格のような位置で、その鳥居派の得意とする「役者絵」は勿論、「美人画」の鈴木春信などの作風へと食指を伸ばし、単に、人物画のみの美人画ではなく、その背景に「風物・風俗」を配しての、いわゆる、「風俗美人画」という世界を切り開いていた。

浮世絵の「美人画」というのは、この「春信→清長→歌麿」、そして、「風物・風俗」の「風景画」というのは、「清長→広重」、そして、「役者絵」というのは、「鳥居派→清長→写楽」という、いずれの「浮世絵」の「美人画・風景画・役者画」の、この三大潮流の、そのキィ―ポイントの浮世絵師が、この冒頭に掲げた「浅草金龍山十境の内『二十軒茶屋』」の作者、鳥居清長ということになろう。

この清長の、その本拠地の江戸でも希少価値のある、この冒頭の「浅草金龍山十境」の、この「二十軒茶屋」が、江戸から遠く離れた、日本南画の「大雅・蕪村」、そして、今に続く京都画風の「円山・四条派」の、その祖の「応挙・呉春」の、そして、その本拠地の、いわゆる、「京都町物」の一角を今に多く所蔵している「洛東遺芳館」が、今に伝えている、その邂逅ということは、これは、前回の応挙の「虎」と、この清長の「風俗美人画」とが呼応している、そんな邂逅と同じような趣で無くもない。

補記一 天心が行った浮世絵の時代区分

http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/02_tenrankai/03_kinen_tenshin-theme/images/201503_chronology.pdf

補記二 鳥居清長の世界

www.ccma-net.jp/publication_artnews/vol42.pdf

タグ:浮世絵

町物(京都・江戸)と浮世絵(その一・応挙) [洛東遺芳館]

(その一) 京都町物(応挙「虎図」)

応挙筆「虎図」(洛東遺芳館)

↑

www.kuroeya.com/05rakutou/index-2014.html

↓

虎は龍と対になって勢いある姿に描かれるのが伝統的です。応挙もそのような虎を描いていますが、一方で、応挙独自の虎を展開して行きます。応挙全盛期の天明三年(1783)四月に描かれたこの虎は、龍とは対にならず、草地の上でくつろいでいて、まさに応挙的な虎の傑作と言えます。応挙は実際の虎を見たことはなかったので、全体的な姿はリアルではありませんが、毛描きによる質感表現は絶妙です。

「浮世絵」に比して、「町物」という言葉は未だ一般には通用しない、特殊な用語の部類なのかも知れない。意味するものは、「公家文化(公家時代の書画など)」=「公家物」、「武家文化(武家時代の書画など)」=「武家物」とすると、「町人文化(浮世絵師・町絵師時代の書画など)」=「町物」というようなことである。

そして、この「町物」の代表的なものは、江戸時代の江戸(東京)で、今に、世界に通ずる日本文化の一翼を担っている「浮世絵」の世界ということになろう。

この「浮世絵」に携わった絵師などを「浮世絵師」とすると、「浮世絵師」というジャンルではなく、「町絵師」による「公家物」「武家物」(さらに「五山文化」=「僧侶物」)などに携わった世界が、これが、いわゆる、京都の円山応挙を祖とする「円山四条派」の世界と見做して大筋差し支えなかろう。

そして、「浮世絵」が大流行した江戸(東京・関東)においても、京都の応挙に匹敵する、

「酒井抱一・谷文晁・渡辺崋山など」の、狩野派の御用絵師ではなく、当時の一般人(町人など)に支持された、その出身を問うことなく、いわゆる「町絵師」が、「浮世絵師」に匹敵する、いや、それ以上の多種多様な世界を構築していたということなのである。

これらを、「浮世絵」に伍して、江戸(関東)と京都(関西)に二分して、それぞれ「江戸町物」「京都町物」と二分して、「浮世絵」「江戸町物」「京都町物」の三区分で、その上に、京都の、「公家文化=御所」ではなく、その「武家文化=二条城」ではなく、その「僧侶文化=相国寺」ではなく、その「町人文化=洛東遺芳館」という観点で、この「洛東遺芳館」の、これまでの展示などをフォローしていきたいのである。

その上で、「浮世絵」「江戸町物」「京都町物」での三区分ですると、その「京都町物」のその筆頭格は、この応挙の「虎図」ということになるが、これは、単に、その三区分以上に、その、三区分の「浮世絵」「江戸町物」「京都町物」の全てを象徴するような作品の一つとしてとらえたい(これは、例えば、「二条城」の「武家文化」を象徴する「障壁画」の「虎図」に対するアンチテーゼの、応挙の「京町衆(柏原家)」への、それへのメッセージとしての「虎図」と解したいのである)。

補記一 「武家物」の「虎」(襖絵)→「狩野甚之/竹虎図/二条城二の丸御殿」

http://nico-wisdom.com/newfolder1/fusuma-nijyoujyou.html

補記二 モノを描く : 16世紀における「絵画の変」)

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/53317/jjsd47_051.pdf

補記三 扇面画の美術交渉 ― 日本・中国からフランスへ ―

www.kansai-u.ac.jp/Tozaiken/publication/asset/bulletin/46/kiyo4604.pdf

補記四 応挙と応挙工房周辺

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/archive/c2306134552-1

応挙筆「虎図」(洛東遺芳館)

↑

www.kuroeya.com/05rakutou/index-2014.html

↓

虎は龍と対になって勢いある姿に描かれるのが伝統的です。応挙もそのような虎を描いていますが、一方で、応挙独自の虎を展開して行きます。応挙全盛期の天明三年(1783)四月に描かれたこの虎は、龍とは対にならず、草地の上でくつろいでいて、まさに応挙的な虎の傑作と言えます。応挙は実際の虎を見たことはなかったので、全体的な姿はリアルではありませんが、毛描きによる質感表現は絶妙です。

「浮世絵」に比して、「町物」という言葉は未だ一般には通用しない、特殊な用語の部類なのかも知れない。意味するものは、「公家文化(公家時代の書画など)」=「公家物」、「武家文化(武家時代の書画など)」=「武家物」とすると、「町人文化(浮世絵師・町絵師時代の書画など)」=「町物」というようなことである。

そして、この「町物」の代表的なものは、江戸時代の江戸(東京)で、今に、世界に通ずる日本文化の一翼を担っている「浮世絵」の世界ということになろう。

この「浮世絵」に携わった絵師などを「浮世絵師」とすると、「浮世絵師」というジャンルではなく、「町絵師」による「公家物」「武家物」(さらに「五山文化」=「僧侶物」)などに携わった世界が、これが、いわゆる、京都の円山応挙を祖とする「円山四条派」の世界と見做して大筋差し支えなかろう。

そして、「浮世絵」が大流行した江戸(東京・関東)においても、京都の応挙に匹敵する、

「酒井抱一・谷文晁・渡辺崋山など」の、狩野派の御用絵師ではなく、当時の一般人(町人など)に支持された、その出身を問うことなく、いわゆる「町絵師」が、「浮世絵師」に匹敵する、いや、それ以上の多種多様な世界を構築していたということなのである。

これらを、「浮世絵」に伍して、江戸(関東)と京都(関西)に二分して、それぞれ「江戸町物」「京都町物」と二分して、「浮世絵」「江戸町物」「京都町物」の三区分で、その上に、京都の、「公家文化=御所」ではなく、その「武家文化=二条城」ではなく、その「僧侶文化=相国寺」ではなく、その「町人文化=洛東遺芳館」という観点で、この「洛東遺芳館」の、これまでの展示などをフォローしていきたいのである。

その上で、「浮世絵」「江戸町物」「京都町物」での三区分ですると、その「京都町物」のその筆頭格は、この応挙の「虎図」ということになるが、これは、単に、その三区分以上に、その、三区分の「浮世絵」「江戸町物」「京都町物」の全てを象徴するような作品の一つとしてとらえたい(これは、例えば、「二条城」の「武家文化」を象徴する「障壁画」の「虎図」に対するアンチテーゼの、応挙の「京町衆(柏原家)」への、それへのメッセージとしての「虎図」と解したいのである)。

補記一 「武家物」の「虎」(襖絵)→「狩野甚之/竹虎図/二条城二の丸御殿」

http://nico-wisdom.com/newfolder1/fusuma-nijyoujyou.html

補記二 モノを描く : 16世紀における「絵画の変」)

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/53317/jjsd47_051.pdf

補記三 扇面画の美術交渉 ― 日本・中国からフランスへ ―

www.kansai-u.ac.jp/Tozaiken/publication/asset/bulletin/46/kiyo4604.pdf

補記四 応挙と応挙工房周辺

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/archive/c2306134552-1

「洛東遺芳館」と「江戸中・後期の京師の画人たち」(その十 三井家当主の画業など) [洛東遺芳館]

(十)三井高就筆「馬追」(洛東遺芳館蔵)

三井高就筆・大典和尚賛「 馬追」 紙本墨画(洛東遺芳館蔵)

↑

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2017.html

↓

作者は北三井家七代目・高就(たかなり)です。落款には「牧山」とありますが、これは高就の号の一つです。賛は、高就と親交のあった大徳寺の大典(だいてん)和尚が書いています。絵も賛も写しで、原作は、絵が松花堂昭乗、賛は沢庵和尚です。その原作は、古くから茶人の間では有名で、現在は根津美術館に所蔵されています。

ここで、まず、この賛をした「大典和尚」とは、江戸時代中期の禅僧・漢詩人にして、当時の「応挙・若冲・大雅・蕪村」等々の、その背景に必ずや登場する、特に若冲の支援者としても知られる、相国寺第百十三世の「大典顕常(だいてんけんじょう、享保四年(一七一九)~ 享和元年(一八〇一))、その人であろう。

そして、この画を描いた「三井高就(たかなり)」とは、三井惣領家・北三井家七代目当主その人である。現在国宝に指定されている応挙の代表作『雪松図屏風』は、この高就の誕生百二十日目の宮参りにあわせて、天明六年(一七八六)に制作されたともいわれている。高就は、惣領家に二十七年ぶりに誕生した男子とかで、こうした目出度いお祝いの席に使用する屏風として、三井家と最も友誼関係にある応挙に、その制作を依頼したのが、この屏風制作の背景のようである(『江戸の絵師「暮らしと稼ぎ」・安村敏信著』)。

応挙と最も親密な関係にあった三井家の当主は、四代目高美(たかはる)で、応挙との合作や応挙との逸話も多く残されている。この高美は文雅的体質が強く、経営者として不向きな面もあり、この高美に代わって家業を取り仕切ったのが、弟の新町三井家三代目の高彌(たかひさ)で、応挙の「郭子儀祝賀図」は、高美が高彌の隠居祝いに贈呈したものといわれている。

この高美、そして、高彌の跡を継いだのが高美の子の五代目高清、続く、六代目祐(たかすけ)の、次が、七代目の高就ということになる。

応挙は、この北家三井家とは、四代目高美、五代目高清、六代目高祐と親交があり、応挙亡き後も、この円山家と三井家との親交関係は続くこととなる。

応挙と三井家との関係は、単に、惣領家の北家三井家だけでなく、南家三井家四代目高業(たかなり、狂歌号・嘉栗)とも親交があり、その高業(嘉栗)が編んだ『狂歌奈良飛乃岡』には、応挙だけでなく蕪村も、その挿絵を描いているようである(『安村・前掲書』他)。

さて、冒頭の、この「三井高就筆・大典和尚賛『 馬追』」は、「(その)原作は、絵が松花堂昭乗、賛は沢庵和尚です。その原作は、古くから茶人の間では有名で、現在は根津美術館に所蔵されています」というのである。

この「松花堂昭乗」は、書道、絵画、茶道に堪能で、特に能書家として高名であり、近衛信尹(のぶただ)、本阿弥光悦とともに「寛永の三筆」と称せられている、その人である。

そして、「沢庵和尚」とは、安土桃山から江戸時代前期にかけての臨済宗の僧で、大徳寺住持、書画・詩文・茶道に通じ、江戸(東京)で没した一大の傑僧、その人である。

とすると、この「馬追」は、沢庵和尚が江戸に呼ばれて東下りする途中に詠んだ和歌の「何ゆゑに おもに(主に・重荷)おほ津(大津・負ふつ)の うま(生ま・馬)れきて なれ(汝)もうき世(浮世)か 我もうきよに」を踏まえてのものなのであろう。

そして、この三井家というのは、みな、それぞれに、高美(一成)、高清(宗徹)、高祐(宗節)、そして、高就(宗睦)と、茶人で、その伝統が、その背景に深く根ざしているのである。

ここで、この三井家と現在の洛東遺芳館を旧邸とする柏原家というのは、洛東遺芳館が所蔵する「北三井家ゆかりの品々」(その紹介文など)を見ると、姻族関係にあり、その輪は、単に、両家だけではなく、当時の京都随一の両替商・那波屋九郎左衛門家などと結びついていたことが、一目瞭然となって来る。

当時の京都の文化というのは、御所で象徴される公家文化と、二条城で象徴される武家文化と、五山の寺院に代表される僧侶文化の他に、新たに上記の三井家や柏原家を筆頭とする町衆に支えられた町人文化ともいうべきものが勃興し、それらの比重は、これまでの伝統的な格式を重んじる貴族的文化よりも、新興の自由溌剌とした庶民的文化へと軸足を移しつつあったということになる。

そして、応挙と、応挙を祖とする「円山派」、さらに、蕪村の流れを汲む呉春が合体しての「円山四条派」の絵師たちは、江戸の「浮世絵」の浮世絵師と同じように、その活躍の場を拡大しつつ、京都画壇の主流と化していったということになろう。

それは、専門的な町絵師(「円山四条派」の絵師たち)を頂点とし、その下に、三井家の当主たちのように、その絵師たちの指導下で趣味的に創作活動に励んでいる愛好者と、鑑賞や蒐集などを趣味とする愛好者と、ピラミッド型のように、その底辺の裾野が拡大していったということと歩調を一にしているということになろう。

ここで、冒頭の、三井高就筆・大典和尚賛「 馬追」に再度戻って、その原作の賛(沢庵和尚)は、次のとおりのようである。

「何ゆへに 重荷おおつ(負う・大津)の うま(馬・生)れきて なれもうき世に 我もうきよに と 馬おいのよみしは むへ(べ)もやさしき こころはへ(ばえ)なり」

この「大津」は、三井家発祥の地の「近江(国)」、そして、「主に(重荷)」は、三井家の家業(主に「越後屋」の家業など)、そして、「大津馬」は、「大津の荷馬のように働く新興商人たち(三井家の当主など)」、そして、この「うき世」は、「うきよ(浮き世・憂き世)」の、「現世(江戸の「浮世絵」、京都の「円山四条派の絵」に象徴される、その現世)と解すると、何処かしら、「江戸中・後期の京師(京都)の画人たち」のイメージが鮮明になってくるのである。

補記一 「北三井家ゆかりの品々展」・「北三井家当主たちの書画」「三井家・柏原家・那波家」など

www.kuroeya.com/05rakutou/index-2017.html

補記二 応挙の「郭子儀祝賀図」と山口素絢の「郭子儀図」

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-11-30

補記三 近世京都商人那波家の江戸店経営とその没落について

http://ritsumeikeizai.koj.jp/koj_pdfs/17308.pdf

補記四 松花堂照乗年譜考(下)

http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/1424/1/bunga_53_yamaguchi.pdf

三井高就筆・大典和尚賛「 馬追」 紙本墨画(洛東遺芳館蔵)

↑

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2017.html

↓

作者は北三井家七代目・高就(たかなり)です。落款には「牧山」とありますが、これは高就の号の一つです。賛は、高就と親交のあった大徳寺の大典(だいてん)和尚が書いています。絵も賛も写しで、原作は、絵が松花堂昭乗、賛は沢庵和尚です。その原作は、古くから茶人の間では有名で、現在は根津美術館に所蔵されています。

ここで、まず、この賛をした「大典和尚」とは、江戸時代中期の禅僧・漢詩人にして、当時の「応挙・若冲・大雅・蕪村」等々の、その背景に必ずや登場する、特に若冲の支援者としても知られる、相国寺第百十三世の「大典顕常(だいてんけんじょう、享保四年(一七一九)~ 享和元年(一八〇一))、その人であろう。

そして、この画を描いた「三井高就(たかなり)」とは、三井惣領家・北三井家七代目当主その人である。現在国宝に指定されている応挙の代表作『雪松図屏風』は、この高就の誕生百二十日目の宮参りにあわせて、天明六年(一七八六)に制作されたともいわれている。高就は、惣領家に二十七年ぶりに誕生した男子とかで、こうした目出度いお祝いの席に使用する屏風として、三井家と最も友誼関係にある応挙に、その制作を依頼したのが、この屏風制作の背景のようである(『江戸の絵師「暮らしと稼ぎ」・安村敏信著』)。

応挙と最も親密な関係にあった三井家の当主は、四代目高美(たかはる)で、応挙との合作や応挙との逸話も多く残されている。この高美は文雅的体質が強く、経営者として不向きな面もあり、この高美に代わって家業を取り仕切ったのが、弟の新町三井家三代目の高彌(たかひさ)で、応挙の「郭子儀祝賀図」は、高美が高彌の隠居祝いに贈呈したものといわれている。

この高美、そして、高彌の跡を継いだのが高美の子の五代目高清、続く、六代目祐(たかすけ)の、次が、七代目の高就ということになる。

応挙は、この北家三井家とは、四代目高美、五代目高清、六代目高祐と親交があり、応挙亡き後も、この円山家と三井家との親交関係は続くこととなる。

応挙と三井家との関係は、単に、惣領家の北家三井家だけでなく、南家三井家四代目高業(たかなり、狂歌号・嘉栗)とも親交があり、その高業(嘉栗)が編んだ『狂歌奈良飛乃岡』には、応挙だけでなく蕪村も、その挿絵を描いているようである(『安村・前掲書』他)。

さて、冒頭の、この「三井高就筆・大典和尚賛『 馬追』」は、「(その)原作は、絵が松花堂昭乗、賛は沢庵和尚です。その原作は、古くから茶人の間では有名で、現在は根津美術館に所蔵されています」というのである。

この「松花堂昭乗」は、書道、絵画、茶道に堪能で、特に能書家として高名であり、近衛信尹(のぶただ)、本阿弥光悦とともに「寛永の三筆」と称せられている、その人である。

そして、「沢庵和尚」とは、安土桃山から江戸時代前期にかけての臨済宗の僧で、大徳寺住持、書画・詩文・茶道に通じ、江戸(東京)で没した一大の傑僧、その人である。

とすると、この「馬追」は、沢庵和尚が江戸に呼ばれて東下りする途中に詠んだ和歌の「何ゆゑに おもに(主に・重荷)おほ津(大津・負ふつ)の うま(生ま・馬)れきて なれ(汝)もうき世(浮世)か 我もうきよに」を踏まえてのものなのであろう。

そして、この三井家というのは、みな、それぞれに、高美(一成)、高清(宗徹)、高祐(宗節)、そして、高就(宗睦)と、茶人で、その伝統が、その背景に深く根ざしているのである。

ここで、この三井家と現在の洛東遺芳館を旧邸とする柏原家というのは、洛東遺芳館が所蔵する「北三井家ゆかりの品々」(その紹介文など)を見ると、姻族関係にあり、その輪は、単に、両家だけではなく、当時の京都随一の両替商・那波屋九郎左衛門家などと結びついていたことが、一目瞭然となって来る。

当時の京都の文化というのは、御所で象徴される公家文化と、二条城で象徴される武家文化と、五山の寺院に代表される僧侶文化の他に、新たに上記の三井家や柏原家を筆頭とする町衆に支えられた町人文化ともいうべきものが勃興し、それらの比重は、これまでの伝統的な格式を重んじる貴族的文化よりも、新興の自由溌剌とした庶民的文化へと軸足を移しつつあったということになる。

そして、応挙と、応挙を祖とする「円山派」、さらに、蕪村の流れを汲む呉春が合体しての「円山四条派」の絵師たちは、江戸の「浮世絵」の浮世絵師と同じように、その活躍の場を拡大しつつ、京都画壇の主流と化していったということになろう。

それは、専門的な町絵師(「円山四条派」の絵師たち)を頂点とし、その下に、三井家の当主たちのように、その絵師たちの指導下で趣味的に創作活動に励んでいる愛好者と、鑑賞や蒐集などを趣味とする愛好者と、ピラミッド型のように、その底辺の裾野が拡大していったということと歩調を一にしているということになろう。

ここで、冒頭の、三井高就筆・大典和尚賛「 馬追」に再度戻って、その原作の賛(沢庵和尚)は、次のとおりのようである。

「何ゆへに 重荷おおつ(負う・大津)の うま(馬・生)れきて なれもうき世に 我もうきよに と 馬おいのよみしは むへ(べ)もやさしき こころはへ(ばえ)なり」

この「大津」は、三井家発祥の地の「近江(国)」、そして、「主に(重荷)」は、三井家の家業(主に「越後屋」の家業など)、そして、「大津馬」は、「大津の荷馬のように働く新興商人たち(三井家の当主など)」、そして、この「うき世」は、「うきよ(浮き世・憂き世)」の、「現世(江戸の「浮世絵」、京都の「円山四条派の絵」に象徴される、その現世)と解すると、何処かしら、「江戸中・後期の京師(京都)の画人たち」のイメージが鮮明になってくるのである。

補記一 「北三井家ゆかりの品々展」・「北三井家当主たちの書画」「三井家・柏原家・那波家」など

www.kuroeya.com/05rakutou/index-2017.html

補記二 応挙の「郭子儀祝賀図」と山口素絢の「郭子儀図」

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-11-30

補記三 近世京都商人那波家の江戸店経営とその没落について

http://ritsumeikeizai.koj.jp/koj_pdfs/17308.pdf

補記四 松花堂照乗年譜考(下)

http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/1424/1/bunga_53_yamaguchi.pdf

洛東遺芳館」と「江戸中・後期の京師の画人たち」(その九 塩川文麟) [洛東遺芳館]

(九)塩川文麟筆「兜に菖蒲図」(洛東遺芳館蔵)

塩川文麟筆「兜に菖蒲図」

↑

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2015.html

↓

五月五日は端午の節句です。古代中国では、この日、厄除けにヨモギの人形と菖蒲を飾る風習がありました。それが日本に伝わりますが、次第に、武具が飾りに加わるようになります。菖蒲が「尚武(しょうぶ)」を連想させるためとも言われています。さらに旗に鍾馗や鯉が描かれるようになり、江戸時代後期には、鯉のぼりが登場します。上記(5の)作品には、菖蒲とヨモギの前に兜が描かれていて、兜には柏原家の家紋が入っています

上記の紹介文に出て来る「柏原家の家紋」の「柏原家」とは、この「洛東遺芳館」のホームページの「黒江屋」の、その京都の本拠地で、その旧邸が「洛東遺芳館」である。この「洛東遺芳館」は、「現在の建物も幾多の大小火難を逃れ、数百年来の商家の体裁を保っている京都でも数少ないものであります」のとおり、天明八年(一七八八)正月の、いわゆる「天明の大火」でも罹災しなかった、稀有的な商家の一つである。

この天明の大火の時、応挙は五条鴨川東の喜雲院に避難し、そこで偶然に呉春と同居するという、「円山四条派」にとっては、エポック的な出来事のあった年でもある。そして、何よりも、この柏原家は、当時の応挙の支援者であった。そして、後に、呉春も応挙を介して、この柏原家に出入りするようになり、応挙没後の呉春の有力な支援者となる。爾来、この柏原家と「円山四条派」との友誼関係は続くことになる。

さて、その柏原家の端午の節句のお祝いに描いた冒頭の「兜に菖蒲図」を描いた作者・塩川文麟は、江戸中期・後期の画家というよりも、幕末・明治期の画家としても差し支えなかろう。

享和元年(一八〇一)、京都の生まれ、没したのは明治十年(一八七七)、七十七歳であった。字は士温、号は雲章、別号は可竹斎・竹斎・泉声など。通称は図書。呉春の高弟・岡本豊彦門で山水画を得意とした。明治元年(一八六八)、画家の親睦団体である如雲社を主宰し、京都画壇における中枢的指導者となった。教育者としてもすぐれ、近代京都画壇の育成に貢献し、幸野楳嶺以下多くの俊英を門下から輩出させている。

塩川文麟筆「花鳥図」襖絵(十二面のうちの一部)(京都御所・北の間)

文麟は、安政二年(一八五五)の御所造営に参加し、新内裏に襖絵(上記「花鳥図)を制作するが、これは、紛れもなく応挙の世界のものであろう。

そもそも、応挙は、天明八年(一七八八)の、いわゆる「天明の大火」の内裏御所焼失に際しての御所障壁画に一門上げて参加し、寛政二年(一七九〇)に完成させているが、

その応挙らの壁画は、嘉永七年(一八五四)の火災で焼失し、現存していない。

その応挙ら壁画が焼失した後、「応挙」(一代)からすると、「応瑞・源琦・芦雪・呉春など」(二代)、「応震・景文・豊彦・義董など」(三代)の次の四代目(応立・文麟・来章など)が、現在の御所の造営に参加しているということになる。

ちなみに、天明の大火の際の御所造営の、その応挙一門(応瑞・源琦・芦雪など)の中には、文人画(南画)の蕪村の流れを汲む呉春は入っていない。それは、御所との関わりなどの前歴を記載しての「禁中御用絵師任用願」などを提出して、その選考を経るというステップを踏むことと関係しているようである(『別冊太陽 円山応挙』所収「応挙年代記・五十歳から晩年まで・五十嵐公一稿」)。

応挙と応挙一門の画人たちが参加した、寛政御所造営の障壁画が見ることは出来ないが、この文麟らの、応挙の流れを汲む「円山四条派」の画人たちが参加した、安政の御所造営の障壁画は、時に公開され今に目にすることが出来る。そして、その背後には、焼失してしまった幻の応挙らの、その障壁画の残像を宿していることは間違いない。

補記一 京都御所・北の間(塩川文麟筆「花鳥図」襖十二面)

↓

http://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/pdf/shiori6.pdf

補記二 塩川文麟の師の岡本豊彦の「春慶墨画草花図 小吸物膳 十膳揃」

↓

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2011.html

↑

蕪村・若冲・大雅・応挙らの「諸家寄合膳」と「諸家寄合椀」

↓

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/archive/c2306117368-1

補記三 「呉春筆 寿老・鶴・亀 絹本着色」→「三井家」と「柏原家」との関係

↓

「文政七年(1824)二月の江戸の火事で、三井家の江戸駿河町店が類焼しました。その時、柏原家の江戸本町店から多数の者が手伝いに出ました。同じ年の十二月、「則兵衛」から「御挨拶」(お礼)として「呉春三幅対」が贈られてきました。「則兵衛」とは北三井家六代目・高祐(たかすけ)で、彼は呉春のパトロンでした。柏原家に伝来している呉春の作品のうち三幅対はこの一点だけですので、これが則兵衛から贈られたものと思われます。」

↓

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2017.html

塩川文麟筆「兜に菖蒲図」

↑

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2015.html

↓

五月五日は端午の節句です。古代中国では、この日、厄除けにヨモギの人形と菖蒲を飾る風習がありました。それが日本に伝わりますが、次第に、武具が飾りに加わるようになります。菖蒲が「尚武(しょうぶ)」を連想させるためとも言われています。さらに旗に鍾馗や鯉が描かれるようになり、江戸時代後期には、鯉のぼりが登場します。上記(5の)作品には、菖蒲とヨモギの前に兜が描かれていて、兜には柏原家の家紋が入っています

上記の紹介文に出て来る「柏原家の家紋」の「柏原家」とは、この「洛東遺芳館」のホームページの「黒江屋」の、その京都の本拠地で、その旧邸が「洛東遺芳館」である。この「洛東遺芳館」は、「現在の建物も幾多の大小火難を逃れ、数百年来の商家の体裁を保っている京都でも数少ないものであります」のとおり、天明八年(一七八八)正月の、いわゆる「天明の大火」でも罹災しなかった、稀有的な商家の一つである。

この天明の大火の時、応挙は五条鴨川東の喜雲院に避難し、そこで偶然に呉春と同居するという、「円山四条派」にとっては、エポック的な出来事のあった年でもある。そして、何よりも、この柏原家は、当時の応挙の支援者であった。そして、後に、呉春も応挙を介して、この柏原家に出入りするようになり、応挙没後の呉春の有力な支援者となる。爾来、この柏原家と「円山四条派」との友誼関係は続くことになる。

さて、その柏原家の端午の節句のお祝いに描いた冒頭の「兜に菖蒲図」を描いた作者・塩川文麟は、江戸中期・後期の画家というよりも、幕末・明治期の画家としても差し支えなかろう。

享和元年(一八〇一)、京都の生まれ、没したのは明治十年(一八七七)、七十七歳であった。字は士温、号は雲章、別号は可竹斎・竹斎・泉声など。通称は図書。呉春の高弟・岡本豊彦門で山水画を得意とした。明治元年(一八六八)、画家の親睦団体である如雲社を主宰し、京都画壇における中枢的指導者となった。教育者としてもすぐれ、近代京都画壇の育成に貢献し、幸野楳嶺以下多くの俊英を門下から輩出させている。

塩川文麟筆「花鳥図」襖絵(十二面のうちの一部)(京都御所・北の間)

文麟は、安政二年(一八五五)の御所造営に参加し、新内裏に襖絵(上記「花鳥図)を制作するが、これは、紛れもなく応挙の世界のものであろう。

そもそも、応挙は、天明八年(一七八八)の、いわゆる「天明の大火」の内裏御所焼失に際しての御所障壁画に一門上げて参加し、寛政二年(一七九〇)に完成させているが、

その応挙らの壁画は、嘉永七年(一八五四)の火災で焼失し、現存していない。

その応挙ら壁画が焼失した後、「応挙」(一代)からすると、「応瑞・源琦・芦雪・呉春など」(二代)、「応震・景文・豊彦・義董など」(三代)の次の四代目(応立・文麟・来章など)が、現在の御所の造営に参加しているということになる。

ちなみに、天明の大火の際の御所造営の、その応挙一門(応瑞・源琦・芦雪など)の中には、文人画(南画)の蕪村の流れを汲む呉春は入っていない。それは、御所との関わりなどの前歴を記載しての「禁中御用絵師任用願」などを提出して、その選考を経るというステップを踏むことと関係しているようである(『別冊太陽 円山応挙』所収「応挙年代記・五十歳から晩年まで・五十嵐公一稿」)。

応挙と応挙一門の画人たちが参加した、寛政御所造営の障壁画が見ることは出来ないが、この文麟らの、応挙の流れを汲む「円山四条派」の画人たちが参加した、安政の御所造営の障壁画は、時に公開され今に目にすることが出来る。そして、その背後には、焼失してしまった幻の応挙らの、その障壁画の残像を宿していることは間違いない。

補記一 京都御所・北の間(塩川文麟筆「花鳥図」襖十二面)

↓

http://www.kunaicho.go.jp/event/kyotogosho/pdf/shiori6.pdf

補記二 塩川文麟の師の岡本豊彦の「春慶墨画草花図 小吸物膳 十膳揃」

↓

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2011.html

↑

蕪村・若冲・大雅・応挙らの「諸家寄合膳」と「諸家寄合椀」

↓

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/archive/c2306117368-1

補記三 「呉春筆 寿老・鶴・亀 絹本着色」→「三井家」と「柏原家」との関係

↓

「文政七年(1824)二月の江戸の火事で、三井家の江戸駿河町店が類焼しました。その時、柏原家の江戸本町店から多数の者が手伝いに出ました。同じ年の十二月、「則兵衛」から「御挨拶」(お礼)として「呉春三幅対」が贈られてきました。「則兵衛」とは北三井家六代目・高祐(たかすけ)で、彼は呉春のパトロンでした。柏原家に伝来している呉春の作品のうち三幅対はこの一点だけですので、これが則兵衛から贈られたものと思われます。」

↓

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2017.html

「洛東遺芳館」と「江戸中・後期の京師の画人たち」(その八「柴田義董」) [洛東遺芳館]

(八)柴田義董筆「飲中八仙図」(洛東遺芳館蔵)

柴田義董筆「飲中八仙図」(洛東遺芳館蔵)

↑

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2016.html

↓

飲中八仙図は、杜甫の詩「飲中八仙詩」を絵画化したもので、唐時代の八人の大酒飲みを描いています。八人の中では、詩人の李白と書家の張旭がよく知られています。絵の作者は柴田義董です。呉春の弟子ですので、四条派の画家ですが、人物画を得意にしました。

柴田義董(安永九=一七八〇~文政二=一八一九)は、字は威仲、号は琴緒・琴海など。通称喜太郎。備前(岡山県)の人で、京都で活躍した。呉春門下の最大画家と称せられ、人物・花鳥・走獣など幅広い画域を誇ったが、特に人物画を得意とし、「花鳥は(松村)景文、山水は(岡本)豊彦、人物は義董」と評された。四十歳の若さで逝去。下京の長講堂に葬られたとされるが、現在は確認できない。

十八世紀の江戸中期時代の京都画壇は、応挙・若冲・大雅・蕪村・元直などを第一期とすると(安永六年=一七七七版『平安人物志』)、その応挙の「円山派」(源琦・芦雪・文鳴・徹山・守礼・雪亭・孝敏・応受・応瑞・南岳・規礼・楠亭・素絢・月僊・鶴嶺・東洋など)と蕪村門を経て応挙門で活躍する呉春などが第二期ということになろう。

そして、その円山派(応挙派)は、初代・応挙、二代・応瑞、そして、三代・応震の頃には、呉春系(四条派)の画人(景文・豊彦・義董・月樵・孔寅・公長・広成など)が多く輩出し、「円山四条派」へと移行し、これらが第三期ということになろう。

柴田義董は、応挙門というより呉春門で、この「円山四条派」の、応挙・蕪村(第一期)からすると第三期の画人で、応挙が没した寛政七年(一七九五)には僅か十五歳であり、義董は、応挙・蕪村らとの直接的な接触は無い時代の画人と解した方が良かろう。

その上で、この冒頭の義董の「酒中八仙図」を鑑賞すると、まず、この「酒中八仙図」は、日本南画(文人画)の大成者の一人として知られている蕪村が、画巻や屏風絵などで傑作画を残している漢画の代表的な画題なのである。

蕪村筆「飲中八仙図屏風」 絖本着色 六曲一双

各 一六六・〇×三七〇・〇㎝

「生誕三百年 同い年の天才絵師 若冲と蕪村」展展示(「サントリー美術館」)

[ 飲中八仙とは、中国唐代の詩人・杜甫が「飲中八仙歌」(『唐詩選』巻二)で取り上げた、酒を好む八人の文化人のことで、賀知章(がちしょう)、李適手(りてきしゅ)、汝陽王李璡(なんようおうりしん)、崔宗之(さいそうし)、 蘇晋(そしん)、 李白(りはく)、 張旭(ちょうきょく)、 焦遂(しょうすい)をさす。本屏風はその詩に取材したもので、右隻右より、蘇晋、崔宗之、賀知章、汝陽王李璡、左隻右より李白、張旭、憔遂、李適手の順で描かれている。酔って両脇から供に支えられる李白の姿は、独立した主題として好まれたもので、しばしば絵画化された。彩色は緑や茶、淡青などの落ち着いて色を主体としつつも、右隻第一扇の画中画に描かれた布袋らしき人物の衣や、左隻の机および椅子など、朱色を効果的に使うことで、画面を引き締めている。署名は「謝長庚」、印章は「謝長庚」(白文方印)、「謝春星」(白文方印)、絖(ぬめ)に描かれた本作は屏風講時代、四十歳代後半に京都で制作されたとする指摘がある。『旧藤田男爵家別邸燈篭庭石及当市西陣新実家所蔵品入札』(昭和八年)に本屏風が掲載されている。 ](『前掲展示図録・解説(池田芙美稿)』)

この蕪村の大作「飲中八仙図屏風」は、「山水・人物」画の構成なのだが、冒頭の義董の「飲中八仙図(掛幅)」は、「人物」画本位に仕立て、そして、その人物像は、蕪村風(写意風)よりも応挙風(「写生・写実風」)に描写しているところが、「蕪村・応挙・義董」の三者関連の一つの見所となって来よう。

そして、これは、まさしく、蕪村と応挙とを、その二人を師とする呉春の、その「円山四条派」の、その流れを顕著にしている作品の一つということになろう。

補記一 蕪村の「鹿」、そして、義董の「鹿」(義董の「蕪村風」の接近)

蕪村の「鹿」図など

↓

https://www.google.co.jp/search?q=%E8%95%AA%E6%9D%91%E3%80%80%E9%B9%BF&safe=active&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=HRSMN0hFPiTmQM%253A%252CjDrmlGhqkYKSRM%252C_&usg=__2_SUjgzex1lKCn0FfUhkHJo_L5o%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjM2u-3r_LXAhUHzbwKHdkpAXIQ9QEINjAC#imgrc=HRSMN0hFPiTmQM:

義董の「鹿」図など

↓

https://www.google.co.jp/search?q=%E6%9F%B4%E7%94%B0%E7%BE%A9%E8%91%A3%E3%80%80%E9%B9%BF%E5%9B%B3&safe=active&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=8ck62VCQv4olCM%253A%252C-WTjSshMtWdmBM%252C_&usg=__gSD-i0aEnv2Y0jIevyVczMir414%3D&sa=X&ved=0ahUKEwip8MSYrPLXAhUNPrwKHU4nBBIQ9QEIMjAE#imgrc=0ZYXpm8hNYKdkM:

補記二 大雅の書「飲中八仙歌」(「根津美術館蔵)

↓

http://www.nezu-muse.or.jp/jp/collection/detail.php?id=00298

補記三 蕪村の「飲中八仙図襖絵」(銀閣慈照寺障壁画)

↓

http://www.dnp.co.jp/denshoubi/works/fusuma/g01.html

柴田義董筆「飲中八仙図」(洛東遺芳館蔵)

↑

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2016.html

↓

飲中八仙図は、杜甫の詩「飲中八仙詩」を絵画化したもので、唐時代の八人の大酒飲みを描いています。八人の中では、詩人の李白と書家の張旭がよく知られています。絵の作者は柴田義董です。呉春の弟子ですので、四条派の画家ですが、人物画を得意にしました。

柴田義董(安永九=一七八〇~文政二=一八一九)は、字は威仲、号は琴緒・琴海など。通称喜太郎。備前(岡山県)の人で、京都で活躍した。呉春門下の最大画家と称せられ、人物・花鳥・走獣など幅広い画域を誇ったが、特に人物画を得意とし、「花鳥は(松村)景文、山水は(岡本)豊彦、人物は義董」と評された。四十歳の若さで逝去。下京の長講堂に葬られたとされるが、現在は確認できない。

十八世紀の江戸中期時代の京都画壇は、応挙・若冲・大雅・蕪村・元直などを第一期とすると(安永六年=一七七七版『平安人物志』)、その応挙の「円山派」(源琦・芦雪・文鳴・徹山・守礼・雪亭・孝敏・応受・応瑞・南岳・規礼・楠亭・素絢・月僊・鶴嶺・東洋など)と蕪村門を経て応挙門で活躍する呉春などが第二期ということになろう。

そして、その円山派(応挙派)は、初代・応挙、二代・応瑞、そして、三代・応震の頃には、呉春系(四条派)の画人(景文・豊彦・義董・月樵・孔寅・公長・広成など)が多く輩出し、「円山四条派」へと移行し、これらが第三期ということになろう。

柴田義董は、応挙門というより呉春門で、この「円山四条派」の、応挙・蕪村(第一期)からすると第三期の画人で、応挙が没した寛政七年(一七九五)には僅か十五歳であり、義董は、応挙・蕪村らとの直接的な接触は無い時代の画人と解した方が良かろう。

その上で、この冒頭の義董の「酒中八仙図」を鑑賞すると、まず、この「酒中八仙図」は、日本南画(文人画)の大成者の一人として知られている蕪村が、画巻や屏風絵などで傑作画を残している漢画の代表的な画題なのである。

蕪村筆「飲中八仙図屏風」 絖本着色 六曲一双

各 一六六・〇×三七〇・〇㎝

「生誕三百年 同い年の天才絵師 若冲と蕪村」展展示(「サントリー美術館」)

[ 飲中八仙とは、中国唐代の詩人・杜甫が「飲中八仙歌」(『唐詩選』巻二)で取り上げた、酒を好む八人の文化人のことで、賀知章(がちしょう)、李適手(りてきしゅ)、汝陽王李璡(なんようおうりしん)、崔宗之(さいそうし)、 蘇晋(そしん)、 李白(りはく)、 張旭(ちょうきょく)、 焦遂(しょうすい)をさす。本屏風はその詩に取材したもので、右隻右より、蘇晋、崔宗之、賀知章、汝陽王李璡、左隻右より李白、張旭、憔遂、李適手の順で描かれている。酔って両脇から供に支えられる李白の姿は、独立した主題として好まれたもので、しばしば絵画化された。彩色は緑や茶、淡青などの落ち着いて色を主体としつつも、右隻第一扇の画中画に描かれた布袋らしき人物の衣や、左隻の机および椅子など、朱色を効果的に使うことで、画面を引き締めている。署名は「謝長庚」、印章は「謝長庚」(白文方印)、「謝春星」(白文方印)、絖(ぬめ)に描かれた本作は屏風講時代、四十歳代後半に京都で制作されたとする指摘がある。『旧藤田男爵家別邸燈篭庭石及当市西陣新実家所蔵品入札』(昭和八年)に本屏風が掲載されている。 ](『前掲展示図録・解説(池田芙美稿)』)

この蕪村の大作「飲中八仙図屏風」は、「山水・人物」画の構成なのだが、冒頭の義董の「飲中八仙図(掛幅)」は、「人物」画本位に仕立て、そして、その人物像は、蕪村風(写意風)よりも応挙風(「写生・写実風」)に描写しているところが、「蕪村・応挙・義董」の三者関連の一つの見所となって来よう。

そして、これは、まさしく、蕪村と応挙とを、その二人を師とする呉春の、その「円山四条派」の、その流れを顕著にしている作品の一つということになろう。

補記一 蕪村の「鹿」、そして、義董の「鹿」(義董の「蕪村風」の接近)

蕪村の「鹿」図など

↓

https://www.google.co.jp/search?q=%E8%95%AA%E6%9D%91%E3%80%80%E9%B9%BF&safe=active&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=HRSMN0hFPiTmQM%253A%252CjDrmlGhqkYKSRM%252C_&usg=__2_SUjgzex1lKCn0FfUhkHJo_L5o%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjM2u-3r_LXAhUHzbwKHdkpAXIQ9QEINjAC#imgrc=HRSMN0hFPiTmQM:

義董の「鹿」図など

↓

https://www.google.co.jp/search?q=%E6%9F%B4%E7%94%B0%E7%BE%A9%E8%91%A3%E3%80%80%E9%B9%BF%E5%9B%B3&safe=active&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=8ck62VCQv4olCM%253A%252C-WTjSshMtWdmBM%252C_&usg=__gSD-i0aEnv2Y0jIevyVczMir414%3D&sa=X&ved=0ahUKEwip8MSYrPLXAhUNPrwKHU4nBBIQ9QEIMjAE#imgrc=0ZYXpm8hNYKdkM:

補記二 大雅の書「飲中八仙歌」(「根津美術館蔵)

↓

http://www.nezu-muse.or.jp/jp/collection/detail.php?id=00298

補記三 蕪村の「飲中八仙図襖絵」(銀閣慈照寺障壁画)

↓

http://www.dnp.co.jp/denshoubi/works/fusuma/g01.html

「洛東遺芳館」と「江戸中・後期の京師の画人たち」(その七「源琦」) [洛東遺芳館]

(七)源琦筆「布袋図」(洛東遺芳館蔵)

源琦筆「布袋図一」(洛東遺芳館蔵)

↑

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2016.html

↓

布袋は唐時代の末に実在していた僧侶です。名を契此(かいし)といいますが、いつも布袋を背負っていたので、布袋と呼ばれました。後に禅僧たちにあがめられ、弥勒の化身とされました。民間でも信仰をあつめ、日本では七福神に入っています。この絵の画家は駒井源琦(こまい・げんき)です。円山応挙の弟子で、応挙の弟子の中でもっとも応挙の画風に忠実でした。この絵も全く応挙風です。

源琦は、延享四年(一七四七)京都の生まれ、寛政九年(一七九七)、師の応挙没後、二年の後に没している。一般に姓の源(みなもと)を音読みする。琦はその名。氏は駒井、字は子韞(しおん)、通称幸之助。とくに唐美人図を得意とし,同門山口素絢の描く和美人と併称された。また彩色に長じ,芦雪とともに応挙門の二哲と呼ばれた。応挙没後,応瑞を補佐して円山派を盛り立て,応挙画風を素直に継承した温雅な画趣を特色としている。

さて、応門二哲の芦雪と源琦もともに布袋図を描いているが、源琦が冒頭の布袋図のように、応挙の「伝統性・理想性」に比重を置いているとすると、芦雪は応挙の「革新性・奔放性」に比重を置いているように思われる。

そして、それは、師の応挙の二面性に多く由来するもので、芦雪は、応挙の「革新性・奔放性」、そして、源琦は、応挙の「伝統性・理想性」に、より多く身を置いていたということが出来よう。

応挙筆「布袋図二」(名古屋市立博物館蔵)

雪舟の室町時代から布袋図は水墨画の主要な画題一つで、多くの画人が布袋図を残している。この応挙の「布袋図」は、それらの伝統を踏まえつつ、応挙ならではの革新性と奔放性とを重ね有している。そして、芦雪は、こういう応挙の革新性や奔放性を重視し、その視点を置いての多くの作品を残している。

応挙筆「布袋図三」(個人蔵)

この応挙の「布袋図三」は、先の「布袋図二」(「革新性・奔放性」)に比すると、応挙の作品の多くに見られる「伝統性・理想性」に比重が置かれた作品と理解できよう。そして、源琦は、終始一貫して、師の応挙の、この「伝統性・理想性」の世界により多く身を置いていたということになろう。

この源琦の、ひたすらに応挙一筋、ひたすらに、その「伝統性・理想性」一筋が、冒頭の「布袋図一」のように、師の応挙以上の、「応挙風・応挙らしさ・応挙様式」を具有して来るという、ここに源琦の世界があるように思われる。それは、応門随一といわれる源琦の「唐美人画」の世界に置いて、より顕著に窺い知れるであろう。

補記一 大乗寺(その十二 源琦筆「梅花遊禽図」)

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-11-11

補記二 源琦 富士図

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2013.html

↓

「源琦は円山応挙の弟子の中でも、最も師の画風に忠実な画家でした。この作品も、応挙が描いた「四季富士図」四幅のうちの「春」によく似ています。近景の山並みには、稚松図から出てきたような若々しい松が描かれていて、春らしい雰囲気を醸しています。筆の線はほとんど残さず、穏やかな濃淡表現でまとめていて、とても新鮮な墨画という感じがします。」

(特記事項) 応挙は、「植松文書」(沼津原宿)によると、恐らく、富士山の真景を見ることなくして、上記の「四季富士図」の「春」を描いたのであろう。そして、応挙門の側近の源琦も、恐らく、富士山の真景を見ることなくして、この「富士図」を描いたのであろう。しかし、これは紛れもなく、応挙の「富士山」を踏まえての、未だ、応挙が描いていない「冨士山」の景を水墨画で描いている。

↑

補記三 応挙筆「冨士巻狩図屏風」

https://blogs.yahoo.co.jp/nagoyawalker/62134735.html

源琦筆「布袋図一」(洛東遺芳館蔵)

↑

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2016.html

↓

布袋は唐時代の末に実在していた僧侶です。名を契此(かいし)といいますが、いつも布袋を背負っていたので、布袋と呼ばれました。後に禅僧たちにあがめられ、弥勒の化身とされました。民間でも信仰をあつめ、日本では七福神に入っています。この絵の画家は駒井源琦(こまい・げんき)です。円山応挙の弟子で、応挙の弟子の中でもっとも応挙の画風に忠実でした。この絵も全く応挙風です。

源琦は、延享四年(一七四七)京都の生まれ、寛政九年(一七九七)、師の応挙没後、二年の後に没している。一般に姓の源(みなもと)を音読みする。琦はその名。氏は駒井、字は子韞(しおん)、通称幸之助。とくに唐美人図を得意とし,同門山口素絢の描く和美人と併称された。また彩色に長じ,芦雪とともに応挙門の二哲と呼ばれた。応挙没後,応瑞を補佐して円山派を盛り立て,応挙画風を素直に継承した温雅な画趣を特色としている。

さて、応門二哲の芦雪と源琦もともに布袋図を描いているが、源琦が冒頭の布袋図のように、応挙の「伝統性・理想性」に比重を置いているとすると、芦雪は応挙の「革新性・奔放性」に比重を置いているように思われる。

そして、それは、師の応挙の二面性に多く由来するもので、芦雪は、応挙の「革新性・奔放性」、そして、源琦は、応挙の「伝統性・理想性」に、より多く身を置いていたということが出来よう。

応挙筆「布袋図二」(名古屋市立博物館蔵)

雪舟の室町時代から布袋図は水墨画の主要な画題一つで、多くの画人が布袋図を残している。この応挙の「布袋図」は、それらの伝統を踏まえつつ、応挙ならではの革新性と奔放性とを重ね有している。そして、芦雪は、こういう応挙の革新性や奔放性を重視し、その視点を置いての多くの作品を残している。

応挙筆「布袋図三」(個人蔵)

この応挙の「布袋図三」は、先の「布袋図二」(「革新性・奔放性」)に比すると、応挙の作品の多くに見られる「伝統性・理想性」に比重が置かれた作品と理解できよう。そして、源琦は、終始一貫して、師の応挙の、この「伝統性・理想性」の世界により多く身を置いていたということになろう。

この源琦の、ひたすらに応挙一筋、ひたすらに、その「伝統性・理想性」一筋が、冒頭の「布袋図一」のように、師の応挙以上の、「応挙風・応挙らしさ・応挙様式」を具有して来るという、ここに源琦の世界があるように思われる。それは、応門随一といわれる源琦の「唐美人画」の世界に置いて、より顕著に窺い知れるであろう。

補記一 大乗寺(その十二 源琦筆「梅花遊禽図」)

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-11-11

補記二 源琦 富士図

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2013.html

↓

「源琦は円山応挙の弟子の中でも、最も師の画風に忠実な画家でした。この作品も、応挙が描いた「四季富士図」四幅のうちの「春」によく似ています。近景の山並みには、稚松図から出てきたような若々しい松が描かれていて、春らしい雰囲気を醸しています。筆の線はほとんど残さず、穏やかな濃淡表現でまとめていて、とても新鮮な墨画という感じがします。」

(特記事項) 応挙は、「植松文書」(沼津原宿)によると、恐らく、富士山の真景を見ることなくして、上記の「四季富士図」の「春」を描いたのであろう。そして、応挙門の側近の源琦も、恐らく、富士山の真景を見ることなくして、この「富士図」を描いたのであろう。しかし、これは紛れもなく、応挙の「富士山」を踏まえての、未だ、応挙が描いていない「冨士山」の景を水墨画で描いている。

↑

補記三 応挙筆「冨士巻狩図屏風」

https://blogs.yahoo.co.jp/nagoyawalker/62134735.html