「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十四) [光悦・宗達・素庵]

その十四 皇太后宮太夫俊成女

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の七「右衛門督通具・皇太后宮太夫俊成女」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

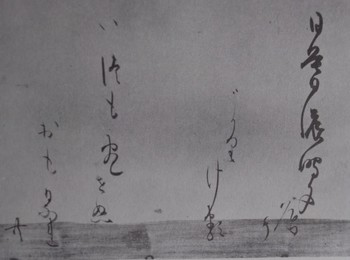

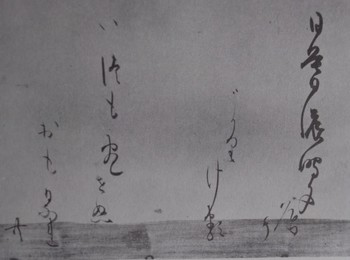

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(俊成女・家隆)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦 (MOA美術館蔵)

14 皇太后宮太夫俊成女:おほあらきのもりの木の間をもりかねて人だのめなる秋の夜の月(MOA美術館蔵)

(釈文) 五十首多天まつ利し時 林間濃月といふ事を

お保安ら支能も利濃木乃間も毛利可年天 人だ乃め那類秋濃夜濃月

(「皇太后宮太夫俊成女」周辺メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syunzejo.html#AT

五十首歌奉りし時、杜間月といふことを

大荒木の杜の木の間をもりかねて人だのめなる秋の夜の月(新古375)

【通釈】「大粗」と名のつく大荒木の森は、月の光をよく透すはずなのに、実際には葉が茂っている。それで光はよく漏れず、秋の夜の月は人にむなしい期待をさせるばかりである。

【語釈】◇大荒木の杜 山城国の歌枕。所在不詳であるが、桂川の河川敷にあった森ともいう。古今集の本歌のように、下草を詠んで我が身の老いや落魄を歎く例が多いが、この歌では、その意味はない。「おほあら」に大粗を掛け、木の葉のまばらな森の意を掛けている。◇人だのめなる 人に空頼みをさせる。むなしい期待をさせる。

【本歌】よみ人しらず「古今集」

大荒木の森の下草老いぬれば駒もすさめず刈る人もなし

藤原俊成女 生没年未詳(1171?~1254?)

藤原俊成の養女。実父は尾張守左近少将藤原盛頼、母は八条院三条(俊成の娘)。俊成は実の祖父にあたるが、その歌才ゆえ父の名を冠した「俊成卿女」「俊成女」の名誉ある称を得たのであろう。晩年の住居に因み嵯峨禅尼、越部禅尼などとも呼ばれる。勅撰集等の作者名表記としては「侍従具定母」とも。

治承元年(1177)、七歳の頃、父盛頼は鹿ヶ谷の変に連座して官を解かれ、八条院三条と離婚。以後、俊成卿女は祖父俊成のもとに預けられたものらしい。建久元年(1190)頃、源通具(通親の子)と結婚し、一女と具定を産む。しかし夫は正治元年(1199)頃、幼帝土御門の乳母按察局を妻に迎え、以後の結婚生活は決して幸福なものではなかったようである。

後鳥羽院主催の建仁元年(1201)八月十五日撰歌合が「俊成卿女」の名の初見。同年の院三度百首(千五百番歌合)にも詠進している。同二年(1202)、後鳥羽院に召され、女房として御所に出仕する。院歌壇の中心メンバーの一人として、「水無瀬恋十五首歌合」「八幡宮撰歌合」「春日社歌合」「元久詩歌合」「最勝四天王院障子和歌」などに出詠した。

建保元年(1213)、出家。以後も旺盛な作歌活動を続け、建保三年(1215)の「内裏名所百首」をはじめ、順徳天皇の内裏歌壇を中心に活躍した。安貞元年(1227)、夫通具の死後、嵯峨に隠棲。貞永二年(1233)頃、兄定家の『新勅撰和歌集』撰進の資料として、家集『俊成卿女集』を自撰した。仁治二年(1241)の定家死後、播磨国越部庄に下り、余生を過ごした。晩年まで創作に衰えを見せず、宝治二年(1248)の後嵯峨院「宝治百首」などに健在ぶりが窺える。

建長三年(1251)以後、甥(実の従弟)為家に続後撰集に関する評などを送った『越部禅尼消息』がある。また物語批評の書『無名草子』の著者を俊成卿女とする説がある。

新古今集の29首をはじめ、勅撰集に計116首を入集。宮内卿と共に新古今の新世代を代表する女流歌人。新三十六歌仙。

「今の御代には、俊成卿女と聞こゆる人、宮内卿、この二人ぞ昔にも恥じぬ上手共成りける。哥のよみ様こそことの外に変りて侍れ。人の語り侍りしは、俊成卿女は晴の哥よまんとては、まづ日を兼ねてもろもろの集どもをくり返しよくよく見て、思ふばかり見終りぬれば、皆とり置きて、火かすかにともし、人音なくしてぞ案ぜられける。」(鴨長明『無名抄』)

「幽玄にして唯美な作として、俊成女ほどに象徴的な美の姿を、ことばで描き出した詩人はなかつた。俊成女のつくりあげた歌のあるものは、たゞ何となく美しいやうなもので、その美しさは限りない。かういふ文字で描かれた美しさの相をみると、普通の造形藝術といふものの低さが明白にわかるのである。音樂の美しさよりももつと淡いもので、形なく、意もなく、しかも濃かな美がそこに描かれてゐる。驚嘆すべき藝術をつくつた人たちの一人である。」(保田與重郎『日本語録』)

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十二)

上記の絵図(俊成女・家隆)の右側の釈文は、「人だ乃め那類秋濃夜濃月」(人だのめなる秋の夜の月)で、次の釈文は「守覚法親王五十首う多よま世侍介る尓」(守覚法親王五十首歌よませ侍りけるに)・「藤原家隆朝臣」・「有明濃月待宿乃」(有明の月待つ宿の)のところである。

この俊成女の「人だ乃め那類秋濃夜濃月」(人だのめなる秋の夜の月)の背後に描かれている二匹の雌鹿は、全図の四匹の鹿(俊成・俊成女・式子内親王・宮内卿)のうちの、「俊成女と宮内卿」とが、全体の流れとしては自然のような感じである。

下記のアドレスで、『コレクション日本歌人選50俊成卿女と宮内卿(近藤香著)』が紹介されている。

http://estrange25.rssing.com/browser.php?indx=13415120&item=1929

その「ブックカバー裏」に、次のように両者が紹介されている。

【 新古今時代の女流のうち、後鳥羽院に見出だされて才を誇った二人の女性歌人。伊勢や和泉式部などの女歌の伝統とは異なる題詠の世界に、新たな才能を開花させた歌人。俊成卿女は俊成の子八条院三条の娘だが俊成の養女に入り、歌人としてのデビューは遅かったものの纏綿たる恋の情緒を定家風の巧緻優艶な風にうたい、源師光の娘宮内卿は、若くして没する四年余ではあったが清新な自然詠や恋歌を切れのあるタッチでうたった。新古今和歌集を彩る対立的な二人の個性を見比べたい。 】

ここでは、この両者については言及しない。そして、ここでは、前回に続いて、その夫であった前回の作者「右衛門督通具」(源通具)と「皇太后宮大夫俊成女」(俊成女)とに絞りたい。

この一男一女を儲けた仲睦まじい両者を引き裂いて離婚に追いやったのは、その実父の「源通親」(「後白河天皇→二条天皇→六条天皇→高倉天皇→安徳天皇→後白河院および後鳥羽天皇→後鳥羽院および土御門天皇」の「七朝にわたり奉仕し、村上源氏の全盛期を築いて、土御門通親と呼ばれた」)その人であろう。

「土御門通親」の呼称は、土御門天皇の外祖父に対する呼称で、「後鳥羽天皇」の次の「土御門天皇」を支えるため、その新帝の乳母・按察局(鎌倉幕府と縁故のある故一条能保の妻であった)を嫡妻(通親の長男・通宗死亡、通親の継嗣として次男・通具が担い、その嫡妻)として迎え入れ、それまで「通具の妻」であった「俊成女」は、「室家(しっか)」(内輪の妻)の一人として遇せられることになる。

これらのことに関して、「俊成卿女伝記考証―『名月記』を中心に―(田渕句美子稿)」(『明月記研究 6号(2001年11月): 記録と文学』)の中で、この「通具と按察局との結婚は蓋し当然であったろう」との記述がみられる(下記「抜粋」の通り)。

「俊成卿女伝記考証―『名月記』を中心に―(田渕句美子稿)」(「三 通具と按察局―建仁元年十二月二十八日条」抜粋)

元久元年(一二〇四)十一月、『新古今集』を完成を待たずに、俊成卿女を薫陶し続けた俊成入道は瞑目した。この俊成の危篤に際して、「別居中でありながら通具も俊成卿女と申し合わせて共に見舞いに赴いた。その俊成が死んだのち、このふたりを相伴わせる機会はもはや絶無にひとしいのではないか」(『和歌文学講座7中世・近世の歌人』所収「俊成卿女(森本元子稿)」)との記述も見られる。

俊成(釈阿)は、晩年には、自己の傑作歌の「鶉鳴く深草の里」で過ごして、その墓も深草(京都市伏見区)にあるという。

ここで、「俊成・通具・俊成卿女」の三首を並記して置きたい。

夕されば野べの秋風身にしみてうづら鳴くなりふか草のさと(俊成「千載集」259)

深草の里の月かげさびしさもすみこしままの野べの秋風(通具「新古374」)

大荒木の杜の木の間をもりかねて人だのめなる秋の夜の月(俊成卿女「新古375」)

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の七「右衛門督通具・皇太后宮太夫俊成女」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(俊成女・家隆)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦 (MOA美術館蔵)

14 皇太后宮太夫俊成女:おほあらきのもりの木の間をもりかねて人だのめなる秋の夜の月(MOA美術館蔵)

(釈文) 五十首多天まつ利し時 林間濃月といふ事を

お保安ら支能も利濃木乃間も毛利可年天 人だ乃め那類秋濃夜濃月

(「皇太后宮太夫俊成女」周辺メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syunzejo.html#AT

五十首歌奉りし時、杜間月といふことを

大荒木の杜の木の間をもりかねて人だのめなる秋の夜の月(新古375)

【通釈】「大粗」と名のつく大荒木の森は、月の光をよく透すはずなのに、実際には葉が茂っている。それで光はよく漏れず、秋の夜の月は人にむなしい期待をさせるばかりである。

【語釈】◇大荒木の杜 山城国の歌枕。所在不詳であるが、桂川の河川敷にあった森ともいう。古今集の本歌のように、下草を詠んで我が身の老いや落魄を歎く例が多いが、この歌では、その意味はない。「おほあら」に大粗を掛け、木の葉のまばらな森の意を掛けている。◇人だのめなる 人に空頼みをさせる。むなしい期待をさせる。

【本歌】よみ人しらず「古今集」

大荒木の森の下草老いぬれば駒もすさめず刈る人もなし

藤原俊成女 生没年未詳(1171?~1254?)

藤原俊成の養女。実父は尾張守左近少将藤原盛頼、母は八条院三条(俊成の娘)。俊成は実の祖父にあたるが、その歌才ゆえ父の名を冠した「俊成卿女」「俊成女」の名誉ある称を得たのであろう。晩年の住居に因み嵯峨禅尼、越部禅尼などとも呼ばれる。勅撰集等の作者名表記としては「侍従具定母」とも。

治承元年(1177)、七歳の頃、父盛頼は鹿ヶ谷の変に連座して官を解かれ、八条院三条と離婚。以後、俊成卿女は祖父俊成のもとに預けられたものらしい。建久元年(1190)頃、源通具(通親の子)と結婚し、一女と具定を産む。しかし夫は正治元年(1199)頃、幼帝土御門の乳母按察局を妻に迎え、以後の結婚生活は決して幸福なものではなかったようである。

後鳥羽院主催の建仁元年(1201)八月十五日撰歌合が「俊成卿女」の名の初見。同年の院三度百首(千五百番歌合)にも詠進している。同二年(1202)、後鳥羽院に召され、女房として御所に出仕する。院歌壇の中心メンバーの一人として、「水無瀬恋十五首歌合」「八幡宮撰歌合」「春日社歌合」「元久詩歌合」「最勝四天王院障子和歌」などに出詠した。

建保元年(1213)、出家。以後も旺盛な作歌活動を続け、建保三年(1215)の「内裏名所百首」をはじめ、順徳天皇の内裏歌壇を中心に活躍した。安貞元年(1227)、夫通具の死後、嵯峨に隠棲。貞永二年(1233)頃、兄定家の『新勅撰和歌集』撰進の資料として、家集『俊成卿女集』を自撰した。仁治二年(1241)の定家死後、播磨国越部庄に下り、余生を過ごした。晩年まで創作に衰えを見せず、宝治二年(1248)の後嵯峨院「宝治百首」などに健在ぶりが窺える。

建長三年(1251)以後、甥(実の従弟)為家に続後撰集に関する評などを送った『越部禅尼消息』がある。また物語批評の書『無名草子』の著者を俊成卿女とする説がある。

新古今集の29首をはじめ、勅撰集に計116首を入集。宮内卿と共に新古今の新世代を代表する女流歌人。新三十六歌仙。

「今の御代には、俊成卿女と聞こゆる人、宮内卿、この二人ぞ昔にも恥じぬ上手共成りける。哥のよみ様こそことの外に変りて侍れ。人の語り侍りしは、俊成卿女は晴の哥よまんとては、まづ日を兼ねてもろもろの集どもをくり返しよくよく見て、思ふばかり見終りぬれば、皆とり置きて、火かすかにともし、人音なくしてぞ案ぜられける。」(鴨長明『無名抄』)

「幽玄にして唯美な作として、俊成女ほどに象徴的な美の姿を、ことばで描き出した詩人はなかつた。俊成女のつくりあげた歌のあるものは、たゞ何となく美しいやうなもので、その美しさは限りない。かういふ文字で描かれた美しさの相をみると、普通の造形藝術といふものの低さが明白にわかるのである。音樂の美しさよりももつと淡いもので、形なく、意もなく、しかも濃かな美がそこに描かれてゐる。驚嘆すべき藝術をつくつた人たちの一人である。」(保田與重郎『日本語録』)

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十二)

上記の絵図(俊成女・家隆)の右側の釈文は、「人だ乃め那類秋濃夜濃月」(人だのめなる秋の夜の月)で、次の釈文は「守覚法親王五十首う多よま世侍介る尓」(守覚法親王五十首歌よませ侍りけるに)・「藤原家隆朝臣」・「有明濃月待宿乃」(有明の月待つ宿の)のところである。

この俊成女の「人だ乃め那類秋濃夜濃月」(人だのめなる秋の夜の月)の背後に描かれている二匹の雌鹿は、全図の四匹の鹿(俊成・俊成女・式子内親王・宮内卿)のうちの、「俊成女と宮内卿」とが、全体の流れとしては自然のような感じである。

下記のアドレスで、『コレクション日本歌人選50俊成卿女と宮内卿(近藤香著)』が紹介されている。

http://estrange25.rssing.com/browser.php?indx=13415120&item=1929

その「ブックカバー裏」に、次のように両者が紹介されている。

【 新古今時代の女流のうち、後鳥羽院に見出だされて才を誇った二人の女性歌人。伊勢や和泉式部などの女歌の伝統とは異なる題詠の世界に、新たな才能を開花させた歌人。俊成卿女は俊成の子八条院三条の娘だが俊成の養女に入り、歌人としてのデビューは遅かったものの纏綿たる恋の情緒を定家風の巧緻優艶な風にうたい、源師光の娘宮内卿は、若くして没する四年余ではあったが清新な自然詠や恋歌を切れのあるタッチでうたった。新古今和歌集を彩る対立的な二人の個性を見比べたい。 】

ここでは、この両者については言及しない。そして、ここでは、前回に続いて、その夫であった前回の作者「右衛門督通具」(源通具)と「皇太后宮大夫俊成女」(俊成女)とに絞りたい。

この一男一女を儲けた仲睦まじい両者を引き裂いて離婚に追いやったのは、その実父の「源通親」(「後白河天皇→二条天皇→六条天皇→高倉天皇→安徳天皇→後白河院および後鳥羽天皇→後鳥羽院および土御門天皇」の「七朝にわたり奉仕し、村上源氏の全盛期を築いて、土御門通親と呼ばれた」)その人であろう。

「土御門通親」の呼称は、土御門天皇の外祖父に対する呼称で、「後鳥羽天皇」の次の「土御門天皇」を支えるため、その新帝の乳母・按察局(鎌倉幕府と縁故のある故一条能保の妻であった)を嫡妻(通親の長男・通宗死亡、通親の継嗣として次男・通具が担い、その嫡妻)として迎え入れ、それまで「通具の妻」であった「俊成女」は、「室家(しっか)」(内輪の妻)の一人として遇せられることになる。

これらのことに関して、「俊成卿女伝記考証―『名月記』を中心に―(田渕句美子稿)」(『明月記研究 6号(2001年11月): 記録と文学』)の中で、この「通具と按察局との結婚は蓋し当然であったろう」との記述がみられる(下記「抜粋」の通り)。

「俊成卿女伝記考証―『名月記』を中心に―(田渕句美子稿)」(「三 通具と按察局―建仁元年十二月二十八日条」抜粋)

元久元年(一二〇四)十一月、『新古今集』を完成を待たずに、俊成卿女を薫陶し続けた俊成入道は瞑目した。この俊成の危篤に際して、「別居中でありながら通具も俊成卿女と申し合わせて共に見舞いに赴いた。その俊成が死んだのち、このふたりを相伴わせる機会はもはや絶無にひとしいのではないか」(『和歌文学講座7中世・近世の歌人』所収「俊成卿女(森本元子稿)」)との記述も見られる。

俊成(釈阿)は、晩年には、自己の傑作歌の「鶉鳴く深草の里」で過ごして、その墓も深草(京都市伏見区)にあるという。

ここで、「俊成・通具・俊成卿女」の三首を並記して置きたい。

夕されば野べの秋風身にしみてうづら鳴くなりふか草のさと(俊成「千載集」259)

深草の里の月かげさびしさもすみこしままの野べの秋風(通具「新古374」)

大荒木の杜の木の間をもりかねて人だのめなる秋の夜の月(俊成卿女「新古375」)

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十三) [光悦・宗達・素庵]

その十三 右衛門督通具

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の七「右衛門督通具・皇太后宮太夫俊成女」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今和歌巻(「右衛門督通具」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

13 右衛門督通具: 深草の里の月影さびしさもすみこしまゝの野辺の秋かぜ(所蔵者不明)

(釈文) 千五百番う多合尓

深草能里濃月影左日し佐も須見こしま々濃野邊濃秋可世

(「源通具」周辺メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/mititomo.html

千五百番歌合に

深草の里の月かげさびしさもすみこしままの野べの秋風(新古374)

【通釈】草深く繁った深草の里、そこを照らす月の光――久々に帰って見れば、月は昔のままで、野辺を吹く秋風の淋しさもまた、私がここにずっと住み、月も常に澄んだ光を投げかけていた、あの頃のままであったよ。

【語釈】◇深草のさと 平安京の南郊。「草深い里」の意が掛かる。◇さびしさも 月は昔のままだが、野辺の秋風のさびしさも…という気持で「も」を用いる。◇すみこしままの ずっとすんでいた頃のままの。澄み・住み、掛詞。

【補記】二句切れ。「月影のさびしさといふにはあらず、三の句は下へつけて心得べし」(宣長『美濃の家づと』)。下記本歌の主人公が、年を経て深草に帰って来た、という設定であろう。

【本歌】在原業平「古今集」、「伊勢物語」一二三段

年をへてすみこし里を出でていなばいとど深草野とやなりなむ

【参考歌】藤原俊成「久安百首」「千載集」

夕されば野べの秋風身にしみてうづら鳴くなりふか草のさと

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十一)

前回(逍遥ノート・その十)、絵図の三匹の鹿を、「藤原俊成・俊成卿女・式子内親王」と見立てたのだが、今回の絵図では、四匹の鹿の図柄となっている。そして、今回の歌の作者・源通具(堀川大納言・堀川通具)と俊成卿女(皇太后宮大夫俊成女)とは、一男一女を儲けた夫婦の関係にあったが、後に、二人は離婚し、俊成卿女は晩年に出家し、嵯峨禅尼・越部禅尼と呼ばれていた。

この通具にとって、藤原俊成は、妻の俊成卿女との関係で義父であったということになるが、この通具の歌は、俊成の代表作の一つとされている、上記の「参考歌」を念頭に置いてのものであろう

夕されば野べの秋風身にしみてうづら鳴くなりふか草のさと(俊成「千載集」259)

深草の里の月かげさびしさもすみこしままの野べの秋風(通具「新古今集」374)

そして、この二首とも、上記の「本歌」の『伊勢物語(一二三段)』にあることは、これまた明瞭なことであろう。

『伊勢物語(一二三段)』

むかし、男ありけり。深草に住みける女を、ようよう、あきがたにや思ひけむ、かかる歌をよみけり。

年を経て住みこし里を出でていなば

いとゞ深草野とやなりなむ

女、返し、

野とならば鶉となりて鳴きをらむ

狩にだにやは君は来ざらむ

さらに、この俊成の歌には、『無名抄(鴨長明著)』の「深草の里おもて歌俊成自賛歌のこと」が、その背景にある。

『無名抄(鴨長明著)』(「俊成自賛歌のこと」)

俊恵(鴨長明の師)いはく、「五条三位入道(俊成)のもとにまうでたりしついでに、『御詠の中には、いづれをかすぐれたりとおぼす。よその人さまざまに定め侍れど、それをば用ゐ侍るべからず。まさしく承らんと思ふ。』と聞こえしかば、

『 ※夕されば 野辺の秋風 身にしみて うづら鳴くなり 深草の里

これをなん、身にとりてはおもて歌(面歌=代表歌)と思い給ふる。』と言はれしを、俊恵またいはく、『世にあまねく人の申し侍るは、

※面影に 花の姿を 先立てて 幾重越え来ぬ 峰の白雲

これを優れたるように申し侍るはいかに。』と聞こゆれば、『いさ、よそにはさもや定め侍るらん。知り給へず。なほみづからは、先の歌には言ひ比ぶべからず。』とぞ侍りし。」 と語りて、これをうちうちに申ししは、「かの歌は、『身にしみて』という腰の句(第三句)いみじう無念(残念)におぼゆるなり、これほどになりぬる歌(素晴らしい歌)は、景気(景色)を言ひ流して、ただそらに(なんとなく)身にしみけんかしと思はせたるこそ、心にくく(奥ゆかしく)も優(優美)にも侍れ。いみじう言ひもてゆきて、歌の詮(眼目)とすべきふしを、さはと言ひ表したれば、むげにこと浅くなりぬる。」とて、そのついでに、

「わが歌の中には、

※み吉野の 山かき曇り 雪降れば ふもとの里は うちしぐれつつ

これをなむ、かのたぐひ(代表歌)にせんと思う給ふる。もし世の末に、おぼつかなく言ふ人もあらば、『かくこそ言ひしか。』と語り給へ。」とぞ。

ちなみに、『日本古典文学大系65 歌論集・能楽論集』 の「校注(久松潜一)」の※印の歌の「歌意」などは、次のとおりである。

※夕されば 野辺の秋風 身にしみて うづら鳴くなり 深草の里(俊成「千載集」、俊成三十七歳の詠)

(歌意:夕方になると野辺の秋風が身にしみるように感ぜられて鶉が寂しく鳴いているらしいよ。)

※面影に 花の姿を 先立てて 幾重越え来ぬ 峰の白雲(俊成「新勅撰集」、「遠尋山花」の歌)

(歌意:遠山の白雲を満開の桜の花と思って、それにひかされてつい幾つもの峰を越えてきてしまったことか。)

※み吉野の 山かき曇り 雪降れば ふもとの里は うちしぐれつつ(俊恵「新古今」588)

(歌意:吉野山の空がかき曇り雪が降ると山里の里にはおりおり時雨が過ぎてゆく。「つつ」は反復を示す接続助詞)。)

ここで、歌道家(歌の家=宮廷和歌の指導者の家系)の三家について触れたい。

六条藤家(白河法皇の乳母子として権勢をふるった藤原顕季を祖とする歌道の家=「人麻呂影供」の創始と継承)

↓

藤原顕輔(顕季の息子)→崇徳上皇の院宣により『詞華和歌集』を撰進。「百人一首79」

藤原清輔(顕輔の息子)→『続詞華和歌集』を撰集するも二条天皇の崩御に伴い勅撰和歌集に至らなかった。「百人一首84」

六条源家(後一条天皇から堀河天皇までの六朝に仕えた源経信を祖とする「六条藤家」に対する歌道家の名称)

↓

源経信→漢詩文、有職故実にも通じ、詩歌管弦に優れて藤原公任と共に三船の才と称された。「百人一首71」

源俊頼(経信の息子)→堀河天皇のもとで歌壇の指導者となり、白河院の命により『金葉和歌集』を撰進。「百人一首74」

俊恵法師(俊頼の息子)→東大寺の僧、「保元の乱」時に僧坊を歌林苑と称し、歌を詠む一種の歌壇を形成し、そこから、鴨長明・寂連・小侍従・二条院讃岐・殷冨門院大輔などが輩出した。「百人一首85」

御子左家(藤原道長の第六子・長家が「御子左第」に住んでいたことによる歌道家の名称)

↓

藤原俊成(道長の六男・長家四世の孫)→後白河院の命により『千載和歌集』を撰して歌道家「御子左家」を築く。「百人一首83」

藤原定家(俊成の息子)→後堀河天皇の命を受け『新勅撰和歌集』の単独撰者を務め、『小倉百人一首』を編んだ。「百人一首97」

寂蓮(俊成の甥・養子)→新古今集撰者の一人となったが、撰なかばで没。「百人一首87」

俊成卿女(俊成の孫・養女)→後鳥羽院に出仕して新古今時代の代表的な女流歌人。

藤原為家(定家の息子)→その子「為氏(二条家)・為教(京極家)・為相(冷泉家)」の三家に分かれる。

宮廷文化全盛期の「八代集時代」の歌壇の主流というのは、「六条藤家」(藤原顕季・顕輔の家系)であったが、それに対抗する形で、「六条源家」(源経信・俊頼の家系)が、当時の歌道界を二分していた。その末期の「保元の乱・平治の乱」の前後に、これら旧派(伝統派)の「万葉集」・「古今集」風の歌壇に、新しい第三の風(新派)の「新古今」風の勢力が大勢を占めるようになった。その新派の中心に位置したのが、御子左家(藤原俊成・定家)ということになる。

夕されば門田の稲葉おとづれて蘆のまろやに秋風ぞ吹く(経信「百人一首71」)

憂かりける人をはつせの山おろしよはげしかれとは祈らぬものを(俊頼「百人一首74」)

秋風にたなびく雲のたえ間より漏れ出づる月の影のさやけさ(顕輔「百人一首79」)

世の中よ道こそなけれ思ひ入る山の奥にも鹿ぞ鳴くなる(俊成「百人一首83」)

ながらへばまたこのごろやしのばれむ憂しと見し世ぞ今は恋しき(清輔「百人一首84」)

来ぬ人をまつ帆の浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ(定家「百人一首」97)

この「六条源家」の「経信・俊頼」に親子に、「御子左家」の「俊成」は大きな影響を受けていた。上記の『伊勢物語(一二三段)』・『無名抄(鴨長明著)』(「俊成自賛歌のこと」)に係わる「俊成」の歌は、「経信・俊頼」に親子の、次の歌が念頭にあることは明瞭であろう。

夕されば野べの秋風身にしみてうづら鳴くなりふか草のさと(俊成「千載集」259)

夕されば門田の稲葉おとづれて蘆のまろやに秋風ぞ吹く(経信「百人一首71」)

鶉鳴く眞野の入江の濱風に尾花なみよる秋の夕暮(俊頼「金葉集」239)

これらのことに関して、『後鳥羽院御口伝』では、次のように記している。

【 大納言經信、殊にたけもあり、うるはしくして、しかも心たくみに見ゆ。又俊頼堪能の者なり。哥の姿二樣によめり。うるはしくやさしき樣も殊に多く見ゆ。又もみもみと、人はえ詠みおほせぬやうなる姿もあり。この一樣、すなはち定家卿が庶幾する姿なり。

うかりける人をはつせの山おろしよはげしかれとは祈らぬ物を

この姿なり。又、

鶉鳴く眞野の入江の濱風に尾花なみよる秋の夕暮

うるはしき姿なり。故土御門内府亭にて影供ありし時、釋阿は、これ程の哥たやすくいできがたしと申しき。道を執したることも深かりき。難き結題を人の詠ませけるには、家中の物にその題を詠ませて、よき風情をのづからあれば、それを才學にてよくひき直して、多く秀哥ども詠みたりけり。 】(『後鳥羽院御口伝』)

ちなみに、次の三句も、相互に響き合っている雰囲気を有している。

憂かりける人をはつせの山おろしよはげしかれとは祈らぬものを(俊頼「百人一首74」)

世の中よ道こそなけれ思ひ入る山の奥にも鹿ぞ鳴くなる(俊成「百人一首83」)

来ぬ人をまつ帆の浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ(定家「百人一首」97)

一首目の俊頼の歌の三句目の「山おろしよ」は、『千載集』では、「山おろし」で「よ」は表記されていない。しかし、上記の『後鳥羽院御口伝』で、この「よ」が添加されている。

この「よ」について、「『初瀬の山おろし(よ)』は呼びかけの挿入句としか読みようがないから、『よ』はむしろ精彩と力を一首に添える珍重すべき字余りというべきで、かりにこれが定家の独断に発したものとしても、賞されてよい発見である」(『別冊太陽№1 日本のこころ 百人一首』所収「百首通見(安東次男稿)」)との評がなされている。

そして、この呼びかけの「よ」は、上記の二首目の俊成の代表歌の初句に「世の中よ」と活かされている。

さらに、この『後鳥羽院御口伝』で、この俊頼の歌(恋歌)は、「もみもみ(巧緻な風体)と、人はえ詠みおほせぬやうなる姿もあり。この一樣、すなはち定家卿が庶幾する(理想とする)姿なり」との評を下している。

この「定家卿が庶幾する(理想とする)姿なり」を、定家が一首の歌(恋句)に託したものこそ、上記の三首目の定家の歌(定家「百人一首」97)ということになろう。さらに、「この歌は隠岐遠島後の後鳥羽院も定家家隆両卿撰歌合五十番の中に採っている。けだし、『やさしくもみもみとあるように見ゆる歌、まことにありがたく(『後鳥羽院御口伝』)見える定家風をよく示した一首であろう』(『別冊太陽№1 日本のこころ 百人一首』所収「百首通見(安東次男稿)」)と喝破されている。

さらに、上記の『後鳥羽院御口伝』の中に、「故土御門内府亭にて影供ありし時」の一節があり、この「土御門内府」は、今回の歌の作者・源通具(堀川大納言・堀川通具)の実父・源通親(正二位内大臣)であり、その「影供ありし時」とは、「『人丸御供』の略。人麿の像を掲げ、供物を供えて歌合又は歌会を行なわれた時」(『日本古典文学大系65 歌論集・能楽論集』 の「校注(久松潜一)」を意味する。

即ち、この「故土御門内府亭にて影供ありし時」とは、「御子左家」(「俊成・定家」歌壇)と相対立している「六条藤家」(「顕季・顕輔・清輔」歌壇)の「歌合又は歌会」の時ということなのである。そして、この「六条藤家」の後ろ盾の中心人物が、正二位内大臣・源通親その人ということになる。

そして、この「後白河天皇→二条天皇→六条天皇→高倉天皇→安徳天皇→後白河院および後鳥羽天皇→後鳥羽院および土御門天皇」の「七朝にわたり奉仕し、村上源氏の全盛期を築いて、土御門通親と呼ばれた」その人「源通親」に相対立していたのが、「御子左家」(「俊成・定家」歌壇)を支えていた「九条兼実」(通親と同じく六朝に奉仕し、「五摂家の一つ、九条家の祖であり、且つ、その九条家から枝分かれした一条家と二条家の祖でもある」・「従一位・摂政・関白・太政大臣。月輪殿、後法性寺殿とも呼ばれた通称・後法性寺関白」)ということになる。

その九条兼実の継嗣が、藤原(九条)良経(九条兼実の子、藤原忠通の孫、摂政太政大臣、『新古今集』の「仮名序」の起草者)で、源通親の継嗣が、源通具(右大将・源通親の次男、正二位・大納言、堀川家の祖、『新古今集』の撰者の一人、「定家」と親しく「俊成卿女」の夫で後に離別。曹洞宗の開祖・道元は異母弟といわれている)ということになる。

さて、冒頭に戻って、今回の絵図の四匹の鹿は、前回の見立ての三匹の鹿の「雄鹿=藤原俊成」(釈阿)、「白描」の雌鹿=「式子内親王」、もう一匹の雌鹿=「皇太后宮大夫俊成女」としたが、それに加えっての一匹の「白描」の雌鹿は、先に、下記のアドレスで登場している、藤原俊成女と同じく、後鳥羽院が見出した夭逝の女流歌人「宮内卿」をイメージして置きたい。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-05-08

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の七「右衛門督通具・皇太后宮太夫俊成女」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今和歌巻(「右衛門督通具」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

13 右衛門督通具: 深草の里の月影さびしさもすみこしまゝの野辺の秋かぜ(所蔵者不明)

(釈文) 千五百番う多合尓

深草能里濃月影左日し佐も須見こしま々濃野邊濃秋可世

(「源通具」周辺メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/mititomo.html

千五百番歌合に

深草の里の月かげさびしさもすみこしままの野べの秋風(新古374)

【通釈】草深く繁った深草の里、そこを照らす月の光――久々に帰って見れば、月は昔のままで、野辺を吹く秋風の淋しさもまた、私がここにずっと住み、月も常に澄んだ光を投げかけていた、あの頃のままであったよ。

【語釈】◇深草のさと 平安京の南郊。「草深い里」の意が掛かる。◇さびしさも 月は昔のままだが、野辺の秋風のさびしさも…という気持で「も」を用いる。◇すみこしままの ずっとすんでいた頃のままの。澄み・住み、掛詞。

【補記】二句切れ。「月影のさびしさといふにはあらず、三の句は下へつけて心得べし」(宣長『美濃の家づと』)。下記本歌の主人公が、年を経て深草に帰って来た、という設定であろう。

【本歌】在原業平「古今集」、「伊勢物語」一二三段

年をへてすみこし里を出でていなばいとど深草野とやなりなむ

【参考歌】藤原俊成「久安百首」「千載集」

夕されば野べの秋風身にしみてうづら鳴くなりふか草のさと

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十一)

前回(逍遥ノート・その十)、絵図の三匹の鹿を、「藤原俊成・俊成卿女・式子内親王」と見立てたのだが、今回の絵図では、四匹の鹿の図柄となっている。そして、今回の歌の作者・源通具(堀川大納言・堀川通具)と俊成卿女(皇太后宮大夫俊成女)とは、一男一女を儲けた夫婦の関係にあったが、後に、二人は離婚し、俊成卿女は晩年に出家し、嵯峨禅尼・越部禅尼と呼ばれていた。

この通具にとって、藤原俊成は、妻の俊成卿女との関係で義父であったということになるが、この通具の歌は、俊成の代表作の一つとされている、上記の「参考歌」を念頭に置いてのものであろう

夕されば野べの秋風身にしみてうづら鳴くなりふか草のさと(俊成「千載集」259)

深草の里の月かげさびしさもすみこしままの野べの秋風(通具「新古今集」374)

そして、この二首とも、上記の「本歌」の『伊勢物語(一二三段)』にあることは、これまた明瞭なことであろう。

『伊勢物語(一二三段)』

むかし、男ありけり。深草に住みける女を、ようよう、あきがたにや思ひけむ、かかる歌をよみけり。

年を経て住みこし里を出でていなば

いとゞ深草野とやなりなむ

女、返し、

野とならば鶉となりて鳴きをらむ

狩にだにやは君は来ざらむ

さらに、この俊成の歌には、『無名抄(鴨長明著)』の「深草の里おもて歌俊成自賛歌のこと」が、その背景にある。

『無名抄(鴨長明著)』(「俊成自賛歌のこと」)

俊恵(鴨長明の師)いはく、「五条三位入道(俊成)のもとにまうでたりしついでに、『御詠の中には、いづれをかすぐれたりとおぼす。よその人さまざまに定め侍れど、それをば用ゐ侍るべからず。まさしく承らんと思ふ。』と聞こえしかば、

『 ※夕されば 野辺の秋風 身にしみて うづら鳴くなり 深草の里

これをなん、身にとりてはおもて歌(面歌=代表歌)と思い給ふる。』と言はれしを、俊恵またいはく、『世にあまねく人の申し侍るは、

※面影に 花の姿を 先立てて 幾重越え来ぬ 峰の白雲

これを優れたるように申し侍るはいかに。』と聞こゆれば、『いさ、よそにはさもや定め侍るらん。知り給へず。なほみづからは、先の歌には言ひ比ぶべからず。』とぞ侍りし。」 と語りて、これをうちうちに申ししは、「かの歌は、『身にしみて』という腰の句(第三句)いみじう無念(残念)におぼゆるなり、これほどになりぬる歌(素晴らしい歌)は、景気(景色)を言ひ流して、ただそらに(なんとなく)身にしみけんかしと思はせたるこそ、心にくく(奥ゆかしく)も優(優美)にも侍れ。いみじう言ひもてゆきて、歌の詮(眼目)とすべきふしを、さはと言ひ表したれば、むげにこと浅くなりぬる。」とて、そのついでに、

「わが歌の中には、

※み吉野の 山かき曇り 雪降れば ふもとの里は うちしぐれつつ

これをなむ、かのたぐひ(代表歌)にせんと思う給ふる。もし世の末に、おぼつかなく言ふ人もあらば、『かくこそ言ひしか。』と語り給へ。」とぞ。

ちなみに、『日本古典文学大系65 歌論集・能楽論集』 の「校注(久松潜一)」の※印の歌の「歌意」などは、次のとおりである。

※夕されば 野辺の秋風 身にしみて うづら鳴くなり 深草の里(俊成「千載集」、俊成三十七歳の詠)

(歌意:夕方になると野辺の秋風が身にしみるように感ぜられて鶉が寂しく鳴いているらしいよ。)

※面影に 花の姿を 先立てて 幾重越え来ぬ 峰の白雲(俊成「新勅撰集」、「遠尋山花」の歌)

(歌意:遠山の白雲を満開の桜の花と思って、それにひかされてつい幾つもの峰を越えてきてしまったことか。)

※み吉野の 山かき曇り 雪降れば ふもとの里は うちしぐれつつ(俊恵「新古今」588)

(歌意:吉野山の空がかき曇り雪が降ると山里の里にはおりおり時雨が過ぎてゆく。「つつ」は反復を示す接続助詞)。)

ここで、歌道家(歌の家=宮廷和歌の指導者の家系)の三家について触れたい。

六条藤家(白河法皇の乳母子として権勢をふるった藤原顕季を祖とする歌道の家=「人麻呂影供」の創始と継承)

↓

藤原顕輔(顕季の息子)→崇徳上皇の院宣により『詞華和歌集』を撰進。「百人一首79」

藤原清輔(顕輔の息子)→『続詞華和歌集』を撰集するも二条天皇の崩御に伴い勅撰和歌集に至らなかった。「百人一首84」

六条源家(後一条天皇から堀河天皇までの六朝に仕えた源経信を祖とする「六条藤家」に対する歌道家の名称)

↓

源経信→漢詩文、有職故実にも通じ、詩歌管弦に優れて藤原公任と共に三船の才と称された。「百人一首71」

源俊頼(経信の息子)→堀河天皇のもとで歌壇の指導者となり、白河院の命により『金葉和歌集』を撰進。「百人一首74」

俊恵法師(俊頼の息子)→東大寺の僧、「保元の乱」時に僧坊を歌林苑と称し、歌を詠む一種の歌壇を形成し、そこから、鴨長明・寂連・小侍従・二条院讃岐・殷冨門院大輔などが輩出した。「百人一首85」

御子左家(藤原道長の第六子・長家が「御子左第」に住んでいたことによる歌道家の名称)

↓

藤原俊成(道長の六男・長家四世の孫)→後白河院の命により『千載和歌集』を撰して歌道家「御子左家」を築く。「百人一首83」

藤原定家(俊成の息子)→後堀河天皇の命を受け『新勅撰和歌集』の単独撰者を務め、『小倉百人一首』を編んだ。「百人一首97」

寂蓮(俊成の甥・養子)→新古今集撰者の一人となったが、撰なかばで没。「百人一首87」

俊成卿女(俊成の孫・養女)→後鳥羽院に出仕して新古今時代の代表的な女流歌人。

藤原為家(定家の息子)→その子「為氏(二条家)・為教(京極家)・為相(冷泉家)」の三家に分かれる。

宮廷文化全盛期の「八代集時代」の歌壇の主流というのは、「六条藤家」(藤原顕季・顕輔の家系)であったが、それに対抗する形で、「六条源家」(源経信・俊頼の家系)が、当時の歌道界を二分していた。その末期の「保元の乱・平治の乱」の前後に、これら旧派(伝統派)の「万葉集」・「古今集」風の歌壇に、新しい第三の風(新派)の「新古今」風の勢力が大勢を占めるようになった。その新派の中心に位置したのが、御子左家(藤原俊成・定家)ということになる。

夕されば門田の稲葉おとづれて蘆のまろやに秋風ぞ吹く(経信「百人一首71」)

憂かりける人をはつせの山おろしよはげしかれとは祈らぬものを(俊頼「百人一首74」)

秋風にたなびく雲のたえ間より漏れ出づる月の影のさやけさ(顕輔「百人一首79」)

世の中よ道こそなけれ思ひ入る山の奥にも鹿ぞ鳴くなる(俊成「百人一首83」)

ながらへばまたこのごろやしのばれむ憂しと見し世ぞ今は恋しき(清輔「百人一首84」)

来ぬ人をまつ帆の浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ(定家「百人一首」97)

この「六条源家」の「経信・俊頼」に親子に、「御子左家」の「俊成」は大きな影響を受けていた。上記の『伊勢物語(一二三段)』・『無名抄(鴨長明著)』(「俊成自賛歌のこと」)に係わる「俊成」の歌は、「経信・俊頼」に親子の、次の歌が念頭にあることは明瞭であろう。

夕されば野べの秋風身にしみてうづら鳴くなりふか草のさと(俊成「千載集」259)

夕されば門田の稲葉おとづれて蘆のまろやに秋風ぞ吹く(経信「百人一首71」)

鶉鳴く眞野の入江の濱風に尾花なみよる秋の夕暮(俊頼「金葉集」239)

これらのことに関して、『後鳥羽院御口伝』では、次のように記している。

【 大納言經信、殊にたけもあり、うるはしくして、しかも心たくみに見ゆ。又俊頼堪能の者なり。哥の姿二樣によめり。うるはしくやさしき樣も殊に多く見ゆ。又もみもみと、人はえ詠みおほせぬやうなる姿もあり。この一樣、すなはち定家卿が庶幾する姿なり。

うかりける人をはつせの山おろしよはげしかれとは祈らぬ物を

この姿なり。又、

鶉鳴く眞野の入江の濱風に尾花なみよる秋の夕暮

うるはしき姿なり。故土御門内府亭にて影供ありし時、釋阿は、これ程の哥たやすくいできがたしと申しき。道を執したることも深かりき。難き結題を人の詠ませけるには、家中の物にその題を詠ませて、よき風情をのづからあれば、それを才學にてよくひき直して、多く秀哥ども詠みたりけり。 】(『後鳥羽院御口伝』)

ちなみに、次の三句も、相互に響き合っている雰囲気を有している。

憂かりける人をはつせの山おろしよはげしかれとは祈らぬものを(俊頼「百人一首74」)

世の中よ道こそなけれ思ひ入る山の奥にも鹿ぞ鳴くなる(俊成「百人一首83」)

来ぬ人をまつ帆の浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ(定家「百人一首」97)

一首目の俊頼の歌の三句目の「山おろしよ」は、『千載集』では、「山おろし」で「よ」は表記されていない。しかし、上記の『後鳥羽院御口伝』で、この「よ」が添加されている。

この「よ」について、「『初瀬の山おろし(よ)』は呼びかけの挿入句としか読みようがないから、『よ』はむしろ精彩と力を一首に添える珍重すべき字余りというべきで、かりにこれが定家の独断に発したものとしても、賞されてよい発見である」(『別冊太陽№1 日本のこころ 百人一首』所収「百首通見(安東次男稿)」)との評がなされている。

そして、この呼びかけの「よ」は、上記の二首目の俊成の代表歌の初句に「世の中よ」と活かされている。

さらに、この『後鳥羽院御口伝』で、この俊頼の歌(恋歌)は、「もみもみ(巧緻な風体)と、人はえ詠みおほせぬやうなる姿もあり。この一樣、すなはち定家卿が庶幾する(理想とする)姿なり」との評を下している。

この「定家卿が庶幾する(理想とする)姿なり」を、定家が一首の歌(恋句)に託したものこそ、上記の三首目の定家の歌(定家「百人一首」97)ということになろう。さらに、「この歌は隠岐遠島後の後鳥羽院も定家家隆両卿撰歌合五十番の中に採っている。けだし、『やさしくもみもみとあるように見ゆる歌、まことにありがたく(『後鳥羽院御口伝』)見える定家風をよく示した一首であろう』(『別冊太陽№1 日本のこころ 百人一首』所収「百首通見(安東次男稿)」)と喝破されている。

さらに、上記の『後鳥羽院御口伝』の中に、「故土御門内府亭にて影供ありし時」の一節があり、この「土御門内府」は、今回の歌の作者・源通具(堀川大納言・堀川通具)の実父・源通親(正二位内大臣)であり、その「影供ありし時」とは、「『人丸御供』の略。人麿の像を掲げ、供物を供えて歌合又は歌会を行なわれた時」(『日本古典文学大系65 歌論集・能楽論集』 の「校注(久松潜一)」を意味する。

即ち、この「故土御門内府亭にて影供ありし時」とは、「御子左家」(「俊成・定家」歌壇)と相対立している「六条藤家」(「顕季・顕輔・清輔」歌壇)の「歌合又は歌会」の時ということなのである。そして、この「六条藤家」の後ろ盾の中心人物が、正二位内大臣・源通親その人ということになる。

そして、この「後白河天皇→二条天皇→六条天皇→高倉天皇→安徳天皇→後白河院および後鳥羽天皇→後鳥羽院および土御門天皇」の「七朝にわたり奉仕し、村上源氏の全盛期を築いて、土御門通親と呼ばれた」その人「源通親」に相対立していたのが、「御子左家」(「俊成・定家」歌壇)を支えていた「九条兼実」(通親と同じく六朝に奉仕し、「五摂家の一つ、九条家の祖であり、且つ、その九条家から枝分かれした一条家と二条家の祖でもある」・「従一位・摂政・関白・太政大臣。月輪殿、後法性寺殿とも呼ばれた通称・後法性寺関白」)ということになる。

その九条兼実の継嗣が、藤原(九条)良経(九条兼実の子、藤原忠通の孫、摂政太政大臣、『新古今集』の「仮名序」の起草者)で、源通親の継嗣が、源通具(右大将・源通親の次男、正二位・大納言、堀川家の祖、『新古今集』の撰者の一人、「定家」と親しく「俊成卿女」の夫で後に離別。曹洞宗の開祖・道元は異母弟といわれている)ということになる。

さて、冒頭に戻って、今回の絵図の四匹の鹿は、前回の見立ての三匹の鹿の「雄鹿=藤原俊成」(釈阿)、「白描」の雌鹿=「式子内親王」、もう一匹の雌鹿=「皇太后宮大夫俊成女」としたが、それに加えっての一匹の「白描」の雌鹿は、先に、下記のアドレスで登場している、藤原俊成女と同じく、後鳥羽院が見出した夭逝の女流歌人「宮内卿」をイメージして置きたい。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-05-08

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十二) [光悦・宗達・素庵]

その十二 藤原基俊

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の六「曽根好忠・相模・藤原基俊」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(藤原基俊)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦 (MOA美術館蔵)

http://www.moaart.or.jp/?collections=047

↓

【作者:(画)俵屋宗達 (書)本阿弥光悦 時代 桃山~江戸時代(17世紀) 素材・技法 紙本金銀泥下絵・墨書 一幅 サイズ 34.1×75.5㎝

さまざまな姿態や動作を見せる鹿の群像を俵屋宗達が金銀泥で描いた料紙に、本阿弥光悦(1558~1638)が『新古今和歌集』の和歌二十八首を選んで書いた「鹿下絵和歌巻」の断簡である。もとは一巻の巻子本で、第二次大戦後二巻と数幅に分割された。鹿のみの単一な題材をフルに生かした表現法には宗達ならではの技量が感じられる。下絵に見事に調和した光悦の装飾的な書の趣致には、他の追随を許さない斬新さが窺える。現在、シアトル美術館に所蔵されている後半部の一巻の巻末に「徳友斎光悦」の款記と「伊年」の朱文円印が見られる。「徳友斎」の号は、光悦が鷹峯に移る以前に主として使用していたものと考えられている。 】

12 藤原基俊:たかまどのゝぢのしのはらすゑさはぎそゝや木枯け吹きぬ也(MOA美術館蔵)

(周辺メモ・釈文など)

法性寺入道前関白太政大臣家の哥合尓 野風 → 藤原忠通家の歌合に 野風(題)

婦知ハら能基俊 → 藤原基俊

た可まど能々知濃し乃ハら須ゑ左ハ幾 → 高円の野路の篠原末騒ぎ

曾々や木枯けふ吹ぬ也 → そそや木枯らし今日吹きぬ也

https://open.mixi.jp/user/17423779/diary/1966017010

↓

【高円(たかまと)の野路のしのはら末さわぎそそやこがらしけふ吹きぬなり

藤原基俊

法性寺入道前関白太政大臣家の歌合に、野風

新古今和歌集 巻第三 秋歌上 373

「高円の野をゆけば路傍の篠原は葉末が鳴り、あれ、木枯が今日吹きはじめたよ。」『新日本古典文学大系 11』p.120

保安二年(1121)九月十二日、関白内大臣忠通歌合、四句「そそや秋風」。

法性寺入道前関白太政大臣 藤原忠通 1097-1164。

高円の野 春日山の南に続く高円山の麓。

そそや 驚くさま。「物を聞き驚く詞なり」(顕昭・詞花集注)。そよそよと吹く風の擬声辞でもある。

こがらし 八雲御抄三[やくもみしょう 順徳天皇 1197-1242 による歌論書]「秋冬風、木枯なり」。

吹きぬなり 音を聞いての感動。

参考「荻の葉にそそや秋風吹きぬなりこぼれやしぬる露の白玉」(大江嘉言 詞花 秋)。

「秋風」の歌。

(藤原基俊)(ふじわらのもととし1060-1142)平安時代後期の公家・歌人。道長の曾孫。

金葉集初出。千載集では源俊頼・藤原俊成に次ぐ入集歌数第三位。新古今七首。勅撰入集百五首。 隠岐での後鳥羽院による『時代不同歌合』では恵慶法師と番えられている。

小倉百人一首 75 「契りおきしさせもが露を命にてあはれ今年の秋もいぬめり 】

(追記)「光悦書宗達下絵和歌巻」周辺(「メモ」その一)

↓

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-04-08

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十)

この絵図の、一匹の雄鹿、そして、二匹の雌鹿(その一匹は、先の「式子内親王」の歌の際に登場する「白描の鹿」で、もう一匹は、雄鹿と同色の雌鹿)の、これらの鹿は、揮毫者(光悦)、そして下絵作者(宗達)は、それぞれ、どのようなイメージを託していたのであろうか。

そういう詮索は、本来的に、この種の「下絵和歌巻」の鑑賞の場合に無用なのかも知れない。しかし、これらの「下絵和歌巻」に接しての、作者(和歌の揮毫者・下絵作者)とは別に、鑑賞者(この「下絵和歌巻」に魅かれた者)の、その魅かれたイメージ(「見立て」など)は、それは、どのようなものであれ、もはや、作者(和歌の揮毫者・下絵作者)の本来的なイメージを離れて、個々の鑑賞者(この「下絵和歌巻」に魅かれた者)に委ねられるものなのであろう。

ここで、光悦の書の「法性寺入道前関白太政大臣(藤原忠通)」と「婦知ハら能基俊(藤原基俊)」とに接すると、次の「百人一首」の二首の作者を思い浮かべることは、極めて自然のことであろう。

75 契りおきしさせもが露を命にてあはれ今年の秋も去(い)ぬめり(基俊『千載集』雑・1023)

(歌意: お約束してくださいました、よもぎ草の露のようなありがたい言葉を頼みにしておりましたのに、ああ、今年の秋もむなしく過ぎていくようです。)

76 わたの原漕ぎ出でて見れば久かたの 雲ゐにまがふ沖つ白波(忠通『詞花集』雑下・382)

(歌意: 大海原に船で漕ぎ出し、ずっと遠くを眺めてみれば、かなたに雲と見間違うばかりに、沖の白波が立っていたよ。)

この忠通の歌には、「新院、位におはしましし時海上遠望ということをよませ給ひけるによめる」(『詞花集』)との詞書がある。この詞書の「新院」は、「崇徳上皇」で、「位におはしましし時海上遠望」は、「崇徳天皇の在位中の題詠・海上遠望」の意であろう。

この忠通と崇徳上皇とは、保元元年(一一五六)の鳥羽法皇崩御を切っ掛けとして勃発した「保元の乱」で壮絶な血肉の争いの中心人物となる。これは、皇室における崇徳上皇と後白河天皇の兄弟による実権争いと、藤原摂関家の総帥・藤原忠通とその弟・藤原頼長との兄弟による家督争いが、その背景にある。

さらに、この「崇徳上皇・藤原頼長」側に、源氏の棟梁であった源為義やその息子の源為朝、平氏からも清盛の叔父である平忠正らが加わる。一方の「後白河天皇・藤原忠通」側には、為義の長男で為朝の兄である源義朝、そして当時もっとも実権を有していた平清盛が加わり、結果としては「崇徳上皇・藤原頼長」側が敗北し、崇徳上皇は讃岐に流罪となり、八年後に死亡。頼長も戦の最中に受けた傷が元で亡くなり、藤原摂関家の力も大きく削がれていくことになる。

「百人一首」では、この「法性寺入道前関白太政大臣(藤原忠通)」の歌(76番)の後に、次の「崇徳院」の歌(77番)が続いている。

77 瀬を早み岩にせかるる滝川のわれても末に逢はむとぞ思ふ(崇徳院『詞花集』恋・229)

(歌意: 川の瀬の流れが速く、岩にせき止められた急流が二に分かれる。しかしまた一つになるように、愛しい人と今は分かれても、いつかはきっと再会したいと念じている。 )

この歌の原形は、初句が「行きなやみ」、三句が「谷川」の恋歌であったが(『久安百句』)、『詞花集』では、初句が「瀬を早み」、三句が「滝川」に改変されている。こうなると、これは、もはや、恋歌というよりも、「保元の乱」を背景にしての崇徳院の哀傷歌のような雰囲気を漂わせている。

83 世の中よ道こそなけれ思ひ入る山の奥にも鹿ぞ鳴くなる(皇太后宮大夫俊成『千載集』1151)

(歌意: この世の中には、悲しみや辛さを逃れる方法などないものだ。思いつめたあまりに分け入ったこの山の中にさえ、哀しげに鳴く鹿の声が聞こえてくる。)

藤原俊成の青年期(二十代後半)の歌だが、俊成が出家して法名「釈阿」を名乗る前後の歌と解しても違和感がないほど、戦乱の激動期を生き抜いた俊成の全生涯を詠じている雰囲気を漂わせている。俊成は、在俗時代、役人としては不遇であったが、歌人としては、崇徳天皇に見出されて、後に、その崇徳院を放逐していった後白河院の院宣を受けて、第七勅撰集『千載和歌集』を撰進し、名実ともに歌壇の第一人者となっていく。「皇太后宮大夫」は、俊成の最後の官位で、この「皇太后」は、後白河院の皇太后・藤原忻子に仕えた官職ということになる。

86 嘆けとて月やはものを思はするかこち顔なるわが涙かな(西行法師『千載集』929)

(歌意::嘆けと言って、月が私を物思いにふけらせようとするのだろうか。いや、そうではない。それなのに、月のせいだとばかりに流れる私の涙であることよ。)

西行は、鳥羽天皇の北面の武士(天皇を護る近衛兵)というエリート職を捨て、二十三歳の若さで出家する。「保元の乱」は、その鳥羽天皇(鳥羽上皇)が崩御した時に勃発する。

この鳥羽天皇の第一皇子が崇徳天皇だが、崇徳天皇は白河院(鳥羽天皇の祖父)の子ではないかということで「叔父子」として、鳥羽天皇に忌避されていた。その鳥羽天皇は、上皇になる時に、崇徳天皇を退位させ、愛妾の美福門院との間の皇子・近衛天皇を即位させ、その近衛天皇が崩御するや、今度は崇徳院の弟の後白河天皇を後継者とするのである。

崇徳院と後白河天皇・鳥羽上皇との骨肉の争いの「保元の乱」というのは、『新古今集』、そして『百人一首』に、陰に陽に複雑に絡み合っていることを目の当たりにする。

88 難波江の芦のかりねのひとよゆゑみをつくしてや恋ひわたるべき(皇嘉門院別当『千載集』807)

(歌意:難波の入り江の芦を刈った根っこ(刈り根)の一節(ひとよ)ではないが、たった一夜(ひとよ)だけの仮寝(かりね)のために、澪標(みおつくし)のように身を尽くして生涯をかけて恋いこがれ続けなくてはならないのでしょうか。)

この歌は、「皇嘉門院(藤原聖子)」の一首ではない。「皇嘉門院別当(女官)」の作(源俊隆の娘)である。この作者が仕えた「皇嘉門院」こそ、「保元の乱」に翻弄された悲劇の女性の一人であろう。「皇嘉門院」の実父は藤原忠通(76の作者)で、夫は崇徳院(77の作者)なのである。即ち、「保元の乱」で、実父と夫とが骨肉の争いをし、夫(崇徳院)は敗北し、讃岐に流される。

板挟さみとなった聖子は同年出家し、清浄恵と号し、長寛元年(一一六三)、髪をすべて剃る再出家をし、蓮覚と号している。父(忠通)の没後は猶子としていた異母弟の九条兼実の後見を受け、兼実の嫡男・良通を猶子として、忠通伝来の最勝金剛院領などを相続させた。これが後世における九条家家領の源流となったといわれる。この九条兼実の継嗣(二男)が藤原(九条)良経(91の作者・「新古今集(仮名序)」の執筆者)なのである。

89 玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることのよわりもぞする(式子内親王『新古今集』1034)

(歌意: 我が命よ、絶えてしまうのなら絶えてしまえ。このまま生き長らえていると、堪え忍ぶ心が弱ってしまうと困るから。 )

式子内親王は、後白河天皇の第三皇女である。生まれは久安五年(一一四九)で、「保元の乱」の後の「平治の乱」(平治元年=一一五九)の十歳前後のときに、賀茂斎院に叙せられ、以後、前斎院として、生涯独身を全うすることとなる。

そして、式子内親王が経験した「保元の乱」・「平治の乱」は、藤原摂関家の「貴族時代」から、「源平二家」の「平家(平清盛)」の「武家時代」への移行期にあった。その生涯は、「保元の乱」の悲劇のヒロイン「皇嘉門院(藤原聖子)」と勝るとも劣らないであろう。

https://kotobank.jp/word/式子内親王-72610

【その間,伯父藤原公光の解官,同母兄以仁 (もちひと) 王の平家への謀反と戦死などの不幸を体験,建久2 (91) 年頃出家し,法然に帰依した。同7年橘兼仲夫妻の謀計に連座,都から追放されそうになるなど,その生涯は不幸であった。和歌を藤原俊成に学び,憂愁に満ち,情熱を内に秘めた気品の高い作品を残した。】

ここで、この「和歌を藤原俊成に学び,憂愁に満ち,情熱を内に秘めた気品の高い作品を残した」に鑑み、翻って、冒頭の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(藤原基俊)」の、その一匹の雄鹿は、この「和歌を藤原俊成に学び」の、「藤原俊成」(釈阿)とし、真ん中の「白描」の雌鹿は、先(その七)の、月光の下の白鹿の「式子内親王」をイメージしたい。そして、もう一匹の雌鹿は、式子内親王と同じく、俊成門の二大女流歌人で、俊成の養女でもある「皇太后宮大夫俊成女」(藤原俊成女)をイメージして置きたい。

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の六「曽根好忠・相模・藤原基俊」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(藤原基俊)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦 (MOA美術館蔵)

http://www.moaart.or.jp/?collections=047

↓

【作者:(画)俵屋宗達 (書)本阿弥光悦 時代 桃山~江戸時代(17世紀) 素材・技法 紙本金銀泥下絵・墨書 一幅 サイズ 34.1×75.5㎝

さまざまな姿態や動作を見せる鹿の群像を俵屋宗達が金銀泥で描いた料紙に、本阿弥光悦(1558~1638)が『新古今和歌集』の和歌二十八首を選んで書いた「鹿下絵和歌巻」の断簡である。もとは一巻の巻子本で、第二次大戦後二巻と数幅に分割された。鹿のみの単一な題材をフルに生かした表現法には宗達ならではの技量が感じられる。下絵に見事に調和した光悦の装飾的な書の趣致には、他の追随を許さない斬新さが窺える。現在、シアトル美術館に所蔵されている後半部の一巻の巻末に「徳友斎光悦」の款記と「伊年」の朱文円印が見られる。「徳友斎」の号は、光悦が鷹峯に移る以前に主として使用していたものと考えられている。 】

12 藤原基俊:たかまどのゝぢのしのはらすゑさはぎそゝや木枯け吹きぬ也(MOA美術館蔵)

(周辺メモ・釈文など)

法性寺入道前関白太政大臣家の哥合尓 野風 → 藤原忠通家の歌合に 野風(題)

婦知ハら能基俊 → 藤原基俊

た可まど能々知濃し乃ハら須ゑ左ハ幾 → 高円の野路の篠原末騒ぎ

曾々や木枯けふ吹ぬ也 → そそや木枯らし今日吹きぬ也

https://open.mixi.jp/user/17423779/diary/1966017010

↓

【高円(たかまと)の野路のしのはら末さわぎそそやこがらしけふ吹きぬなり

藤原基俊

法性寺入道前関白太政大臣家の歌合に、野風

新古今和歌集 巻第三 秋歌上 373

「高円の野をゆけば路傍の篠原は葉末が鳴り、あれ、木枯が今日吹きはじめたよ。」『新日本古典文学大系 11』p.120

保安二年(1121)九月十二日、関白内大臣忠通歌合、四句「そそや秋風」。

法性寺入道前関白太政大臣 藤原忠通 1097-1164。

高円の野 春日山の南に続く高円山の麓。

そそや 驚くさま。「物を聞き驚く詞なり」(顕昭・詞花集注)。そよそよと吹く風の擬声辞でもある。

こがらし 八雲御抄三[やくもみしょう 順徳天皇 1197-1242 による歌論書]「秋冬風、木枯なり」。

吹きぬなり 音を聞いての感動。

参考「荻の葉にそそや秋風吹きぬなりこぼれやしぬる露の白玉」(大江嘉言 詞花 秋)。

「秋風」の歌。

(藤原基俊)(ふじわらのもととし1060-1142)平安時代後期の公家・歌人。道長の曾孫。

金葉集初出。千載集では源俊頼・藤原俊成に次ぐ入集歌数第三位。新古今七首。勅撰入集百五首。 隠岐での後鳥羽院による『時代不同歌合』では恵慶法師と番えられている。

小倉百人一首 75 「契りおきしさせもが露を命にてあはれ今年の秋もいぬめり 】

(追記)「光悦書宗達下絵和歌巻」周辺(「メモ」その一)

↓

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-04-08

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十)

この絵図の、一匹の雄鹿、そして、二匹の雌鹿(その一匹は、先の「式子内親王」の歌の際に登場する「白描の鹿」で、もう一匹は、雄鹿と同色の雌鹿)の、これらの鹿は、揮毫者(光悦)、そして下絵作者(宗達)は、それぞれ、どのようなイメージを託していたのであろうか。

そういう詮索は、本来的に、この種の「下絵和歌巻」の鑑賞の場合に無用なのかも知れない。しかし、これらの「下絵和歌巻」に接しての、作者(和歌の揮毫者・下絵作者)とは別に、鑑賞者(この「下絵和歌巻」に魅かれた者)の、その魅かれたイメージ(「見立て」など)は、それは、どのようなものであれ、もはや、作者(和歌の揮毫者・下絵作者)の本来的なイメージを離れて、個々の鑑賞者(この「下絵和歌巻」に魅かれた者)に委ねられるものなのであろう。

ここで、光悦の書の「法性寺入道前関白太政大臣(藤原忠通)」と「婦知ハら能基俊(藤原基俊)」とに接すると、次の「百人一首」の二首の作者を思い浮かべることは、極めて自然のことであろう。

75 契りおきしさせもが露を命にてあはれ今年の秋も去(い)ぬめり(基俊『千載集』雑・1023)

(歌意: お約束してくださいました、よもぎ草の露のようなありがたい言葉を頼みにしておりましたのに、ああ、今年の秋もむなしく過ぎていくようです。)

76 わたの原漕ぎ出でて見れば久かたの 雲ゐにまがふ沖つ白波(忠通『詞花集』雑下・382)

(歌意: 大海原に船で漕ぎ出し、ずっと遠くを眺めてみれば、かなたに雲と見間違うばかりに、沖の白波が立っていたよ。)

この忠通の歌には、「新院、位におはしましし時海上遠望ということをよませ給ひけるによめる」(『詞花集』)との詞書がある。この詞書の「新院」は、「崇徳上皇」で、「位におはしましし時海上遠望」は、「崇徳天皇の在位中の題詠・海上遠望」の意であろう。

この忠通と崇徳上皇とは、保元元年(一一五六)の鳥羽法皇崩御を切っ掛けとして勃発した「保元の乱」で壮絶な血肉の争いの中心人物となる。これは、皇室における崇徳上皇と後白河天皇の兄弟による実権争いと、藤原摂関家の総帥・藤原忠通とその弟・藤原頼長との兄弟による家督争いが、その背景にある。

さらに、この「崇徳上皇・藤原頼長」側に、源氏の棟梁であった源為義やその息子の源為朝、平氏からも清盛の叔父である平忠正らが加わる。一方の「後白河天皇・藤原忠通」側には、為義の長男で為朝の兄である源義朝、そして当時もっとも実権を有していた平清盛が加わり、結果としては「崇徳上皇・藤原頼長」側が敗北し、崇徳上皇は讃岐に流罪となり、八年後に死亡。頼長も戦の最中に受けた傷が元で亡くなり、藤原摂関家の力も大きく削がれていくことになる。

「百人一首」では、この「法性寺入道前関白太政大臣(藤原忠通)」の歌(76番)の後に、次の「崇徳院」の歌(77番)が続いている。

77 瀬を早み岩にせかるる滝川のわれても末に逢はむとぞ思ふ(崇徳院『詞花集』恋・229)

(歌意: 川の瀬の流れが速く、岩にせき止められた急流が二に分かれる。しかしまた一つになるように、愛しい人と今は分かれても、いつかはきっと再会したいと念じている。 )

この歌の原形は、初句が「行きなやみ」、三句が「谷川」の恋歌であったが(『久安百句』)、『詞花集』では、初句が「瀬を早み」、三句が「滝川」に改変されている。こうなると、これは、もはや、恋歌というよりも、「保元の乱」を背景にしての崇徳院の哀傷歌のような雰囲気を漂わせている。

83 世の中よ道こそなけれ思ひ入る山の奥にも鹿ぞ鳴くなる(皇太后宮大夫俊成『千載集』1151)

(歌意: この世の中には、悲しみや辛さを逃れる方法などないものだ。思いつめたあまりに分け入ったこの山の中にさえ、哀しげに鳴く鹿の声が聞こえてくる。)

藤原俊成の青年期(二十代後半)の歌だが、俊成が出家して法名「釈阿」を名乗る前後の歌と解しても違和感がないほど、戦乱の激動期を生き抜いた俊成の全生涯を詠じている雰囲気を漂わせている。俊成は、在俗時代、役人としては不遇であったが、歌人としては、崇徳天皇に見出されて、後に、その崇徳院を放逐していった後白河院の院宣を受けて、第七勅撰集『千載和歌集』を撰進し、名実ともに歌壇の第一人者となっていく。「皇太后宮大夫」は、俊成の最後の官位で、この「皇太后」は、後白河院の皇太后・藤原忻子に仕えた官職ということになる。

86 嘆けとて月やはものを思はするかこち顔なるわが涙かな(西行法師『千載集』929)

(歌意::嘆けと言って、月が私を物思いにふけらせようとするのだろうか。いや、そうではない。それなのに、月のせいだとばかりに流れる私の涙であることよ。)

西行は、鳥羽天皇の北面の武士(天皇を護る近衛兵)というエリート職を捨て、二十三歳の若さで出家する。「保元の乱」は、その鳥羽天皇(鳥羽上皇)が崩御した時に勃発する。

この鳥羽天皇の第一皇子が崇徳天皇だが、崇徳天皇は白河院(鳥羽天皇の祖父)の子ではないかということで「叔父子」として、鳥羽天皇に忌避されていた。その鳥羽天皇は、上皇になる時に、崇徳天皇を退位させ、愛妾の美福門院との間の皇子・近衛天皇を即位させ、その近衛天皇が崩御するや、今度は崇徳院の弟の後白河天皇を後継者とするのである。

崇徳院と後白河天皇・鳥羽上皇との骨肉の争いの「保元の乱」というのは、『新古今集』、そして『百人一首』に、陰に陽に複雑に絡み合っていることを目の当たりにする。

88 難波江の芦のかりねのひとよゆゑみをつくしてや恋ひわたるべき(皇嘉門院別当『千載集』807)

(歌意:難波の入り江の芦を刈った根っこ(刈り根)の一節(ひとよ)ではないが、たった一夜(ひとよ)だけの仮寝(かりね)のために、澪標(みおつくし)のように身を尽くして生涯をかけて恋いこがれ続けなくてはならないのでしょうか。)

この歌は、「皇嘉門院(藤原聖子)」の一首ではない。「皇嘉門院別当(女官)」の作(源俊隆の娘)である。この作者が仕えた「皇嘉門院」こそ、「保元の乱」に翻弄された悲劇の女性の一人であろう。「皇嘉門院」の実父は藤原忠通(76の作者)で、夫は崇徳院(77の作者)なのである。即ち、「保元の乱」で、実父と夫とが骨肉の争いをし、夫(崇徳院)は敗北し、讃岐に流される。

板挟さみとなった聖子は同年出家し、清浄恵と号し、長寛元年(一一六三)、髪をすべて剃る再出家をし、蓮覚と号している。父(忠通)の没後は猶子としていた異母弟の九条兼実の後見を受け、兼実の嫡男・良通を猶子として、忠通伝来の最勝金剛院領などを相続させた。これが後世における九条家家領の源流となったといわれる。この九条兼実の継嗣(二男)が藤原(九条)良経(91の作者・「新古今集(仮名序)」の執筆者)なのである。

89 玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることのよわりもぞする(式子内親王『新古今集』1034)

(歌意: 我が命よ、絶えてしまうのなら絶えてしまえ。このまま生き長らえていると、堪え忍ぶ心が弱ってしまうと困るから。 )

式子内親王は、後白河天皇の第三皇女である。生まれは久安五年(一一四九)で、「保元の乱」の後の「平治の乱」(平治元年=一一五九)の十歳前後のときに、賀茂斎院に叙せられ、以後、前斎院として、生涯独身を全うすることとなる。

そして、式子内親王が経験した「保元の乱」・「平治の乱」は、藤原摂関家の「貴族時代」から、「源平二家」の「平家(平清盛)」の「武家時代」への移行期にあった。その生涯は、「保元の乱」の悲劇のヒロイン「皇嘉門院(藤原聖子)」と勝るとも劣らないであろう。

https://kotobank.jp/word/式子内親王-72610

【その間,伯父藤原公光の解官,同母兄以仁 (もちひと) 王の平家への謀反と戦死などの不幸を体験,建久2 (91) 年頃出家し,法然に帰依した。同7年橘兼仲夫妻の謀計に連座,都から追放されそうになるなど,その生涯は不幸であった。和歌を藤原俊成に学び,憂愁に満ち,情熱を内に秘めた気品の高い作品を残した。】

ここで、この「和歌を藤原俊成に学び,憂愁に満ち,情熱を内に秘めた気品の高い作品を残した」に鑑み、翻って、冒頭の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(藤原基俊)」の、その一匹の雄鹿は、この「和歌を藤原俊成に学び」の、「藤原俊成」(釈阿)とし、真ん中の「白描」の雌鹿は、先(その七)の、月光の下の白鹿の「式子内親王」をイメージしたい。そして、もう一匹の雌鹿は、式子内親王と同じく、俊成門の二大女流歌人で、俊成の養女でもある「皇太后宮大夫俊成女」(藤原俊成女)をイメージして置きたい。

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十一) [光悦・宗達・素庵]

その十一 相模

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の六「曽根好忠・相模・藤原基俊」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(相模)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(MOA美術館蔵)

三三・五×四二七・五㎝

11 相模:暁の露はなみだもとゞまらでうらむるかぜの声ぞのこれる

(釈文)暁濃露ハな見多もと々まら天うら無る可世濃聲曽乃こ連る

(「相模」周辺メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/sagami.html#AT

題知らず

暁の露は涙もとどまらでうらむる風の声ぞのこれる(「新古今372」)

【通釈】暁の別れを悲しむ織姫の涙は少しも止まることなく流れ続け、あとには恨むような風の声が残るばかりだ。

【語釈】◇暁 一晩を共に過ごした牽牛織女が別れる暁。◇露は この「露」は「少しも」の意の副詞であると共に、涙の喩えともなっている。

【補記】『相模集』では詞書があり、七夕の翌朝、織女の嘆きを詠んだ歌であることが明らか。「ふづきの八日あかつきに風のあはれなるを、きのふの夜よりといふことを思ひいでて」。「きのふの夜より」は下記和漢朗詠集の句を指す。

【本説】大江朝綱「和漢朗詠集」

風従昨夜声弥怨 露及明朝涙不禁(風は昨夜より声いよいよ恨む 露は明朝に及びて涙禁ぜず)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-04-17

↓

この絵図について、「鹿は二、三頭を組み合わせて描く場合が多く、点在する鹿の群をいかに関係づけるかが画面展開上の課題となる。この場面では、視線の持つ力に注目し、後方を見遣る雌鹿によって、進行してきた画面の流れを受けている。この雌鹿は輪郭線で活かす彫塗りで描き、白描風に描く草を食む二頭を左右から包むように配する。いずれにも宗達特有の表現力豊かな線描が大きな効果をあげているが、ことに左右の二頭の優しい背中の線は、鹿のしなやかな姿態と動きをそのままに伝えている。宗達の金銀泥絵において、もっとも叙情性に富む作品である」(『水墨画の巨匠第六巻 宗達・光琳』所収「図版解説32(中部義隆稿)」)との評がある。

その上で、この絵図について、「『相模』(第40図=左上の鹿の図)にみえる線描主体の一匹などを、光悦の加筆とみる興味深い説がある」(『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭著)』所収「口絵第四・五図」解説)との指摘もある。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その九)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(相模)・部分拡大図」(MOA美術館蔵)

『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭著)』では、この鹿の図(「部分拡大図)」は「光悦の加筆とみる興味深い説がある」というのである。

この「興味深い説」は、『原色日本の美術14 宗達と光琳(山根有三著)』などでの「山根有三説」のようである。

【23 鹿図(部分)静岡 熱海美術館(注、現「MOA美術館」)

金銀泥で鹿ばかりを描いた巻物の一部。右の三匹の鹿(注、上記の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(相模)」図の右の三匹の鹿)は吐く息まで感じられるほど生き生きしている。左の一匹(注、上記の「部分拡大図」)は描線の質も金の光も違うように思われる。(図版解説)

(作品解説「23 鹿図」)

(前略)空きすぎた間(ま)を埋めるためであろうか、光悦の散らし書きは、鹿の絵を避けてなされている。これを、宗達と光悦がたがいに遠慮しあったためだと考え、光悦、宗達合作の書画巻のうち、もっとも早いころ、慶長十年(一六〇五)代の前半と解する説もある。たしかに考えてみれば光悦や宗達といえども、最初から書画の渾然と一致した長い巻物を完成することは、むずかしかったはずである。

だが、この図版から明らかのように、個々の鹿の描写はじつにいきいきと躍動している。とくに右側の一匹などは、一筆で背筋の動きをはっきりと示している。慶長七年(一六〇三)の鹿図(図18=省略)が図案的なおもしろさのみに終わっていたのと比べ、飛躍的な進歩である。ただ、左の走る鹿の描線は、もっぱら運筆を楽しんでいるだけで、鹿の姿を的確につかんでいない。別人の筆であろう。この手の鹿はほかに全巻のところどころに描きくわえられている。やはり余白を埋めて連続感を出すために配されたと思われるが、光悦の書はそれらの鹿をも避けて記されているので、別筆の鹿が光悦の和歌を書く以前に描かれたのは確かである。この点と鹿の描線の運筆が光悦の書のそれと似ていることから、加筆の鹿は光悦の筆によるものではないかと私は考えている。 】(『原色日本の美術14 宗達と光琳(山根有三著)』)

光悦の絵画作品などについては、下記のアドレスで触れている。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-03-15

そこでは、『もっと知りたい 本阿弥光悦(玉蟲敏子他著)』で取り上げられている下記の二点のみが、光悦の真筆ではないかとされている。

本阿弥光悦筆「扇面月兎画賛(せんめんげっとがさん)」紙本着色 一幅

一七・三×三六・八㎝ 畠山記念館蔵

本阿弥光悦作「赤楽兎文香合(あからくうさぎもんこうごう)」出光美術館蔵

重要文化財 一合 口径八・五㎝

そのうちの、上記の「扇面月兎画賛」のみを再掲して置きたい。

(再掲)

本阿弥光悦筆「扇面月兎画賛」紙本着色 一幅 畠山記念館蔵

【 黒文の「光悦」印を左下に捺し、実態のあまりわかからない光悦の絵画作品のなかで、書も画も唯一、真筆として支持されている作品である。このような黒文印を捺す扇面の例は、同じく「新古今集」から撰歌した十面のセットが知られている。本図のように曲線で画面分割するデザインのもあり、それらとの関係も気になるところである。 】(『もっと知りたい 本阿弥光悦(玉蟲敏子他著)』)

この画賛の歌は、「袖の上に誰故月ハやどるぞと よそになしても人のとへかし」(『新古今・巻十二・1139)の、藤原秀能の恋の歌のようである。(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』所収「74扇面(本阿弥光悦)」) 】

この「扇面月兎画賛」は、「尾形光琳誕生三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏―」の図録で、次のように紹介されている。

【 扇面を金地と濃淡二色の緑青で分割し、萩と薄そして一羽の白兎を画く。薄い緑は土坡を表し、金地は月に見立てられている。兎は、この月を見ているのであろうか。

扇面の上下を含んで、組み合わされた四本の弧のバランスは絶妙で、抽象的な空間に月に照らし出された秋の野の光景が呼び込まれている。箔を貼った金地の部分には、『新古今和歌集』巻第十二に収められた藤原秀能の恋の歌「袖の上に誰故月はやどるぞと 餘所になしても人のとへかし」一首が、萩の花を避けて、太く強調した文字と極細線を織り交ぜながら散らし書きされている。

薄は白で、萩は、葉を緑の絵具、花を白い絵具に淡く赤を重ねて描かれている。兎は細い墨線で輪郭を取って描かれ、耳と口に朱が入れられている。

単純化された空間の抽象性は、烏山光広の賛が記され「伊年」印の捺された「蔦の細道図屏風」(京都・相国寺蔵)に通じるものの、細部を意識して描いていく繊細な表現は、面的に量感を作り出していく宗達のたっぷりとした表現とはやや異なるものを感じる。

画面左隅に「光悦」の黒文方印が捺されており、光悦の手になる数少ない絵画作品と考えられている。(田沢裕賀)) 】(『尾形光琳誕生三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏―』)

光悦は、「書・作陶・蒔絵」などの分野では、多くの国宝級の作品を遺しているのだが、こと、「絵画」の分野では、「(国宝)楽焼白片身変茶碗(銘:不二山)」・「(国宝)舟橋蒔絵硯箱」

・「(重文)四季草花下絵古今集和歌巻・立正安国論」などに匹敵するものは遺していない。

これらのことからすると、光悦は「書家(書)・工芸作家(作陶・蒔絵)」として、多くの傑作作品を遺しているが、「画家(画)」としては、この「扇面月兎画賛」程度の少数作品しか遺していないということになる。

ここで、上記の「扇面月兎画賛」の「作品解説(田沢裕賀)」を見て行くと、「細部を意識して描いていく繊細な表現は、面的に量感を作り出していく宗達のたっぷりとした表現とはやや異なるものを感じる」という、「面=平面的に『描く』」という作家(宗達)と「細部を意識して造り上げる=造形的に『作る』」という作家(光悦)との、その因って立つ地盤の相違で、画家としての技量(デッサン力など)も、相当な力量を有していたと理解をして置きたい。それを証しするものとして、次の「群鹿蒔絵笛筒」(大和文華館蔵)を挙げて置きたい。

本阿弥光悦作「群鹿蒔絵笛筒」(重文)木製漆塗 径三・七×長三九・七㎝

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/210019

↓

【群鹿蒔絵笛筒(ぐんろくまきえふえづつ)

金地に金高蒔、金貝、螺鈿、鉛貼付の手法で群鹿を表す。筒上部に銀緒を通す。鐶を装し、底先に孔を穿ち、鉛板をきせる。附の笛は、竹管に吹口に八口を穿ち、その間に樺を巻、黒漆を… 長39.6 径3.3(㎝) 1筒

公益財団法人大和文華館 奈良県奈良市学園南1-11-6

重文指定年月日:19591218

光悦作と伝えられるもので、文様と技法の見事な調和を示す逸品である。 】

【群鹿蒔絵笛筒

円筒形で、口縁を刳(えぐ)り、上部に紐通し付きの銀鐶を嵌め、底に穴をあけた銀の板を貼る。外側は金地として、さまざまなポーズの鹿を全面に配している。鹿は螺鈿・金金貝・錫平文・金と青金の高蒔絵を用いて表わし、それぞれの技法・素材が、全体にバランスよく配置される。鹿の姿態や重なり合うように群れる様子には、宗達が下絵を描き、光悦が書を表わした「鹿下絵和歌巻」に通ずるものがある。内に能管を収めており、金春家の能楽師のため、光悦が春日野に遊ぶ鹿を写し、意匠を工夫したものと伝えられる。()竹内奈美子) 】(『尾形光琳誕生三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏―』)

↓

(展開写真)

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の六「曽根好忠・相模・藤原基俊」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(相模)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(MOA美術館蔵)

三三・五×四二七・五㎝

11 相模:暁の露はなみだもとゞまらでうらむるかぜの声ぞのこれる

(釈文)暁濃露ハな見多もと々まら天うら無る可世濃聲曽乃こ連る

(「相模」周辺メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/sagami.html#AT

題知らず

暁の露は涙もとどまらでうらむる風の声ぞのこれる(「新古今372」)

【通釈】暁の別れを悲しむ織姫の涙は少しも止まることなく流れ続け、あとには恨むような風の声が残るばかりだ。

【語釈】◇暁 一晩を共に過ごした牽牛織女が別れる暁。◇露は この「露」は「少しも」の意の副詞であると共に、涙の喩えともなっている。

【補記】『相模集』では詞書があり、七夕の翌朝、織女の嘆きを詠んだ歌であることが明らか。「ふづきの八日あかつきに風のあはれなるを、きのふの夜よりといふことを思ひいでて」。「きのふの夜より」は下記和漢朗詠集の句を指す。

【本説】大江朝綱「和漢朗詠集」

風従昨夜声弥怨 露及明朝涙不禁(風は昨夜より声いよいよ恨む 露は明朝に及びて涙禁ぜず)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-04-17

↓

この絵図について、「鹿は二、三頭を組み合わせて描く場合が多く、点在する鹿の群をいかに関係づけるかが画面展開上の課題となる。この場面では、視線の持つ力に注目し、後方を見遣る雌鹿によって、進行してきた画面の流れを受けている。この雌鹿は輪郭線で活かす彫塗りで描き、白描風に描く草を食む二頭を左右から包むように配する。いずれにも宗達特有の表現力豊かな線描が大きな効果をあげているが、ことに左右の二頭の優しい背中の線は、鹿のしなやかな姿態と動きをそのままに伝えている。宗達の金銀泥絵において、もっとも叙情性に富む作品である」(『水墨画の巨匠第六巻 宗達・光琳』所収「図版解説32(中部義隆稿)」)との評がある。

その上で、この絵図について、「『相模』(第40図=左上の鹿の図)にみえる線描主体の一匹などを、光悦の加筆とみる興味深い説がある」(『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭著)』所収「口絵第四・五図」解説)との指摘もある。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その九)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(相模)・部分拡大図」(MOA美術館蔵)

『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭著)』では、この鹿の図(「部分拡大図)」は「光悦の加筆とみる興味深い説がある」というのである。

この「興味深い説」は、『原色日本の美術14 宗達と光琳(山根有三著)』などでの「山根有三説」のようである。

【23 鹿図(部分)静岡 熱海美術館(注、現「MOA美術館」)

金銀泥で鹿ばかりを描いた巻物の一部。右の三匹の鹿(注、上記の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(相模)」図の右の三匹の鹿)は吐く息まで感じられるほど生き生きしている。左の一匹(注、上記の「部分拡大図」)は描線の質も金の光も違うように思われる。(図版解説)

(作品解説「23 鹿図」)

(前略)空きすぎた間(ま)を埋めるためであろうか、光悦の散らし書きは、鹿の絵を避けてなされている。これを、宗達と光悦がたがいに遠慮しあったためだと考え、光悦、宗達合作の書画巻のうち、もっとも早いころ、慶長十年(一六〇五)代の前半と解する説もある。たしかに考えてみれば光悦や宗達といえども、最初から書画の渾然と一致した長い巻物を完成することは、むずかしかったはずである。

だが、この図版から明らかのように、個々の鹿の描写はじつにいきいきと躍動している。とくに右側の一匹などは、一筆で背筋の動きをはっきりと示している。慶長七年(一六〇三)の鹿図(図18=省略)が図案的なおもしろさのみに終わっていたのと比べ、飛躍的な進歩である。ただ、左の走る鹿の描線は、もっぱら運筆を楽しんでいるだけで、鹿の姿を的確につかんでいない。別人の筆であろう。この手の鹿はほかに全巻のところどころに描きくわえられている。やはり余白を埋めて連続感を出すために配されたと思われるが、光悦の書はそれらの鹿をも避けて記されているので、別筆の鹿が光悦の和歌を書く以前に描かれたのは確かである。この点と鹿の描線の運筆が光悦の書のそれと似ていることから、加筆の鹿は光悦の筆によるものではないかと私は考えている。 】(『原色日本の美術14 宗達と光琳(山根有三著)』)

光悦の絵画作品などについては、下記のアドレスで触れている。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-03-15

そこでは、『もっと知りたい 本阿弥光悦(玉蟲敏子他著)』で取り上げられている下記の二点のみが、光悦の真筆ではないかとされている。

本阿弥光悦筆「扇面月兎画賛(せんめんげっとがさん)」紙本着色 一幅

一七・三×三六・八㎝ 畠山記念館蔵

本阿弥光悦作「赤楽兎文香合(あからくうさぎもんこうごう)」出光美術館蔵

重要文化財 一合 口径八・五㎝

そのうちの、上記の「扇面月兎画賛」のみを再掲して置きたい。

(再掲)

本阿弥光悦筆「扇面月兎画賛」紙本着色 一幅 畠山記念館蔵

【 黒文の「光悦」印を左下に捺し、実態のあまりわかからない光悦の絵画作品のなかで、書も画も唯一、真筆として支持されている作品である。このような黒文印を捺す扇面の例は、同じく「新古今集」から撰歌した十面のセットが知られている。本図のように曲線で画面分割するデザインのもあり、それらとの関係も気になるところである。 】(『もっと知りたい 本阿弥光悦(玉蟲敏子他著)』)

この画賛の歌は、「袖の上に誰故月ハやどるぞと よそになしても人のとへかし」(『新古今・巻十二・1139)の、藤原秀能の恋の歌のようである。(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』所収「74扇面(本阿弥光悦)」) 】

この「扇面月兎画賛」は、「尾形光琳誕生三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏―」の図録で、次のように紹介されている。

【 扇面を金地と濃淡二色の緑青で分割し、萩と薄そして一羽の白兎を画く。薄い緑は土坡を表し、金地は月に見立てられている。兎は、この月を見ているのであろうか。

扇面の上下を含んで、組み合わされた四本の弧のバランスは絶妙で、抽象的な空間に月に照らし出された秋の野の光景が呼び込まれている。箔を貼った金地の部分には、『新古今和歌集』巻第十二に収められた藤原秀能の恋の歌「袖の上に誰故月はやどるぞと 餘所になしても人のとへかし」一首が、萩の花を避けて、太く強調した文字と極細線を織り交ぜながら散らし書きされている。

薄は白で、萩は、葉を緑の絵具、花を白い絵具に淡く赤を重ねて描かれている。兎は細い墨線で輪郭を取って描かれ、耳と口に朱が入れられている。

単純化された空間の抽象性は、烏山光広の賛が記され「伊年」印の捺された「蔦の細道図屏風」(京都・相国寺蔵)に通じるものの、細部を意識して描いていく繊細な表現は、面的に量感を作り出していく宗達のたっぷりとした表現とはやや異なるものを感じる。

画面左隅に「光悦」の黒文方印が捺されており、光悦の手になる数少ない絵画作品と考えられている。(田沢裕賀)) 】(『尾形光琳誕生三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏―』)

光悦は、「書・作陶・蒔絵」などの分野では、多くの国宝級の作品を遺しているのだが、こと、「絵画」の分野では、「(国宝)楽焼白片身変茶碗(銘:不二山)」・「(国宝)舟橋蒔絵硯箱」

・「(重文)四季草花下絵古今集和歌巻・立正安国論」などに匹敵するものは遺していない。

これらのことからすると、光悦は「書家(書)・工芸作家(作陶・蒔絵)」として、多くの傑作作品を遺しているが、「画家(画)」としては、この「扇面月兎画賛」程度の少数作品しか遺していないということになる。

ここで、上記の「扇面月兎画賛」の「作品解説(田沢裕賀)」を見て行くと、「細部を意識して描いていく繊細な表現は、面的に量感を作り出していく宗達のたっぷりとした表現とはやや異なるものを感じる」という、「面=平面的に『描く』」という作家(宗達)と「細部を意識して造り上げる=造形的に『作る』」という作家(光悦)との、その因って立つ地盤の相違で、画家としての技量(デッサン力など)も、相当な力量を有していたと理解をして置きたい。それを証しするものとして、次の「群鹿蒔絵笛筒」(大和文華館蔵)を挙げて置きたい。

本阿弥光悦作「群鹿蒔絵笛筒」(重文)木製漆塗 径三・七×長三九・七㎝

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/210019

↓

【群鹿蒔絵笛筒(ぐんろくまきえふえづつ)

金地に金高蒔、金貝、螺鈿、鉛貼付の手法で群鹿を表す。筒上部に銀緒を通す。鐶を装し、底先に孔を穿ち、鉛板をきせる。附の笛は、竹管に吹口に八口を穿ち、その間に樺を巻、黒漆を… 長39.6 径3.3(㎝) 1筒

公益財団法人大和文華館 奈良県奈良市学園南1-11-6

重文指定年月日:19591218

光悦作と伝えられるもので、文様と技法の見事な調和を示す逸品である。 】

【群鹿蒔絵笛筒

円筒形で、口縁を刳(えぐ)り、上部に紐通し付きの銀鐶を嵌め、底に穴をあけた銀の板を貼る。外側は金地として、さまざまなポーズの鹿を全面に配している。鹿は螺鈿・金金貝・錫平文・金と青金の高蒔絵を用いて表わし、それぞれの技法・素材が、全体にバランスよく配置される。鹿の姿態や重なり合うように群れる様子には、宗達が下絵を描き、光悦が書を表わした「鹿下絵和歌巻」に通ずるものがある。内に能管を収めており、金春家の能楽師のため、光悦が春日野に遊ぶ鹿を写し、意匠を工夫したものと伝えられる。()竹内奈美子) 】(『尾形光琳誕生三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏―』)

↓

(展開写真)

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十) [光悦・宗達・素庵]

その十 曾禰好忠

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の五「藤原長能・和泉式部・曽根好忠」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(曽根好忠・相模)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(MOA美術館蔵) 三三・五×四二七・五㎝

10 曾禰好忠:あきかぜのよそに吹きくるをとは山何のくさきかのどけかるべき

(釈文)安支可勢乃よ曽尓吹久類をとハ山何濃久左き可乃ど介可るべ幾

(「曾禰好忠」周辺メモ)

https://open.mixi.jp/user/17423779/diary/1965983342

秋風のよそにふきくるおとは山なにの草木かのどけかるべき

曾禰好忠

題しらず

新古今和歌集 巻第三 秋歌上 371

「秋風の遠く彼方に吹くのが聞こえる音羽山よ。あのひびきを聞くさえどんな草木も心静かにしてはいられないであろう。」『新日本古典文学大系 11』p.119

好忠集「三百六十首和歌・七月おはり」、二句「よもにふきくる」。

本歌「秋風の吹きにし日よりおとは山峰の木末も色づきにけり」(紀貫之 古今 秋下)。

おとは山 山城国の歌枕。和歌初学抄[平安時代後期の歌人藤原清輔 1104-1177 による歌学書]「音することにそふ」。

「秋風」の歌。

曾禰好忠(そねのよしただ 生没年未詳)平安時代中期の歌人。

拾遺集初出。詞花集最多入集歌人。新古今十六首。勅撰入集計九十二首。

隠岐での後鳥羽院による『時代不同歌合』では大江匡房と番えられている。

小倉百人一首 46 「由良のとをわたる舟人かぢをたえ行方もしらぬ恋の道かな」

(「曾禰好忠=曽祢好忠=曽根好忠」・百人一首」周辺メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/yositada.html#LV

由良のとをわたる舟人かぢをたえ行方もしらぬ恋の道かな(百人一首46・新古1071)

【通釈】由良の門を渡る船頭が、櫂がなくなって行方も知れず漂うように、将来どうなるとも知れない恋の行方であるなあ。

【語釈】◇由良のと 紀伊国の由良海峡(和歌山県日高郡由良町)とする説と、丹後国の由良川の河口(京都府宮津市)とする説がある。古く万葉集に詠まれた「由良の岬」「由良の崎」は紀伊国であり、『八雲御抄』『歌枕名寄』『百人一首抄(細川幽斎)』など中世以来紀伊説を採る書が多かった。しかし契沖が『百人一首改観抄』で「曾丹集を見るに、丹後掾にてうづもれ居たることを述懐してよめる歌おほければ、此由良は丹後の由良にて」云々と指摘して以後、丹後説を採る論者も少なくない。その名から船がゆらゆらと揺れる様を暗示する。◇かぢをたえ 梶がなくなり。自動詞である「たえ」が助詞「を」を伴うのは、「根を絶え」(根が切れ、の意)などと同じ用法であろう。但し「梶緒絶え」と読んで「梶の緒(櫓をつなぐ綱)が切れ」の意と解する説もある。「かぢ」は櫂や櫓など、船を漕ぎ進めるための道具。

【補記】「かぢをたえ」までは「行方もしらぬ」を言い起こす序詞であるが、波のまにまに運ばれる舟のイメージによって不安な恋の行末を暗示している。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その八)

「和泉式部」に続く「曽祢好忠」の流れは、実にスムースである。これは、揮毫者の光悦の配慮ではなく、一に掛かって、『新古今集』の配列(「後鳥羽院」の好みなどもあるのだろうか?)に因るものである。

ここで、この両者の、「百人一首」(定家撰)の歌を並記すると、次のとおりである。

46 由良のとをわたる舟人かぢをたえ行方もしらぬ恋の道かな(曽祢好忠)

(歌意: 由良の門を渡る船頭が、櫂がなくなって行方も知れず漂うように、将来どうなるとも知れない恋の行方であるなあ。)

56 あらざらむこの世のほかの思ひ出に今ひとたびの逢ふこともがな(和泉式部)

(歌意: もうすぐ私は死んでしまうでしょう。あの世へ持っていく思い出として、今もう一度だけお会いしたいものです。)

この「百人一首」の、「46(曽祢好忠)」と「56(和泉式部)」との、この絶妙のコラボ(相聞=贈答=共同=協同)的雰囲気が、本来、この二首は何らの関係をも有していないのに、あたかも、この二者が贈答歌のように伝わってくるのが、何とも不思議である。

これは、一重に、「56 あらざらむこの世のほかの思ひ出に今ひとたびの逢ふこともがな(和泉式部)」の、この「いつ、だれに、なにゆえに」なのか、一切「語らんとして語らざる」ところの「個別的な恋歌」から「普遍的な恋歌」へと転回させている、その「恋歌の魔術師」のような技の冴えに因るもののように思われる。

ここで、前回紹介した、次の「和泉式部評」(保田保田與重郎)が、その証しとなってくるであろう。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-05-19

【「和泉式部、紫式部、清少納言、赤染衞門、相模、などいふ當時の女性らの名を漠然とあげるとき、今に當つては、氣のとほくなるやうな旺んな時代の幻がうかぶのみである。しかし和泉式部の歌は、輩出したこれらの稀代の才女、天才の中にあつて、容易に拔き出るものであつた。當時の人々の思つた業(ごふ)のやうな美しさをヒステリツクにうたひあげ、人の心をかきみだして、美しく切なくよびさますものといへば、いくらか彼女の歌の表情の一端をいひ得るであらうか」(保田與重郎『和泉式部私抄』)。】

この資質稀なる「恋歌の魔術師」の「和泉式部」に対応する、低い身分(丹後掾=丹後国の三等官)のままに、「狂惑のやつなり」(『袋草紙(上)』の藤原長能の評)と畏怖されつつも蔑視の評を受け続けた異端の歌人「曽祢好忠」の、この「46 由良のとをわたる舟人かぢをたえ行方もしらぬ恋の道かな」の、この「行方もしらぬ」というのが、絶妙に和しているということなのであろう。

かた岡の雪間にねざす若草のほのかに見てし人ぞこひしき(曽祢好忠「新古今1022」)

(歌意:片岡の雪の間に根ざして生え出てくる若草の先のように、ちらっと見ただけの人が恋しくてたまらないことだ。)

跡をだに草のはつかに見てしがな結ぶばかりのほどならずとも(和泉式部「新古今1023)

(歌意:あなたの筆跡だけでも、わずかでいいから見たいものだ。契りを結ぶというほどではなくても。)

この二首は、『新古今集巻第十一』(恋歌一)に並列されている「曽祢好忠・和泉式部」の恋歌である。歌意は『新編日本古典文学全集43 新古今和歌集』に因っている。

この「曽祢好忠・和泉式部」の二首は、「春日野の雪間にわけておひいでくる草のはつかに見えし君はも」(壬生忠岑「古今478」)の本歌取りの歌で、この曽祢好忠の歌は「作者独自の新鮮味がある」とし、和泉式部の歌は「本歌の『草のはつかに』を取って初々しく詠み、巧みである」と評されている(『新編日本古典文学全集43 新古今和歌集』)。

この二人は、『古今集』から『新古今集』を結ぶ「中古三十六歌仙」の代表的な歌人で、

その後の『新古今集』の歌人群に大きな影響を与えたことが察知される。この二首が収載されている『新古今集巻第十一』(恋歌一)には、式子内親王の代表的な「百人一首89」の次の恋歌も収載されている。

玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする(式子内親王「新古1034」)

(歌意:わたしの命よ。絶えてしまうというなら絶えてしまっておくれ。生き続けていたならば、秘めている力が弱って、秘めきれなくなるかもしれないのだよ。)

この式子内親王の恋歌には、「百首歌の中に、忍恋を」との詞書が付してある。この「百首歌」は、「百首の和歌をまとめてよんだもの。はじめたのは平安中期の曾禰好忠・源重之などで、一人で四季・恋・雑など各部類にわたって百首よむものであったが、平安末期になると、『堀河百首』『永久百首』『久安百首』などのように、数人が集まって一人百題ずつよむ『組題』が盛んに行なわれ、鎌倉時代にはいってますます流行し、形式も多岐にわたった。また、『小倉百人一首』のように、一人一首ずつ百人の歌を集めたものもある。百首の歌。百首和歌。百首。」(精選版 日本国語大辞典)と、一人で百首詠む場合と、数人で詠む場合と別れ、式子内親王の歌の詞書「百首歌の中に、忍恋を」とは、数人で詠む百首歌で、その「組題」の一つが「忍恋」と理解をして置きたい。

その上で、この百首歌のうち、一人で百首詠む、その原形は、曽祢好忠の家集『曾丹集』(「毎月集」「百首歌」「つらね歌」などの構成)の、「百首歌(好忠百首)」(「四季・恋・沓冠・物名」などの構成)などにあると、下記のアドレスで説明されている。

https://kotobank.jp/word/百首歌-120954

https://kotobank.jp/word/曾丹集-90152

(曽祢好忠の「つらね歌」、そして、「沓冠(くつかぶり)」)

思ふつゝふるやのつまの草も木も風吹ごとに物をこそ思へ →沓=思へ

思へ共かひなくてよを過すなるひたきの島と恋や渡らむ →冠=思へ 沓=渡らむ

渡らむと思ひきざして藤河の今にすまぬは何の心ぞ →冠=渡らむ

(注)これは「つらね歌」(「尻取り連歌」)の例で、「沓冠(くつかぶり)」(二重折句)については、下記のアドレスのものが参考となる。

https://watayax.com/2018/12/17/oriku-kutukaburi/

上記は、『現代語訳 日本の古典3 古今集・新古今集(大岡信著)』を参考としてるのだが、下記のアドレスで、「曽祢好忠の特異性について(藤岡忠美稿)」の論考を目にすることができる。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/chukobungaku/2/0/2_50/_pdf/-char/en

さらに、下記のアドレスで、「〈毎月百首を詠む〉ということ―『毎月抄』の時代―(渡 邉裕美子稿)」の論考も目にすることができる。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonbungaku/62/7/62_2/_pdf

これらの論考では、「曽祢好忠と和泉式部」との関わりについては、直接的には触れられていないのだが、『新典社研究叢書 和泉式部の方法試論(久保木寿子著)』の中で、和泉式部が、曽祢好忠の「好忠百首」から大きな示唆を受けていたことが読み取れる(その関係する「目次」を下記に掲げて置きたい)。

https://shintensha.co.jp/product/和泉式部の方法試論/

↓

Ⅲ 初期定数歌論

第一章 和泉式部の詠歌環境―その始発期―

第一節 和泉式部と河原院

第二節 花山院の和歌

第二章 初期定数歌の成立と展開

第一節 初期定数歌と私家集―「好忠百首」を中心に―

第二節 初期定数歌の神祇意識―「好忠百首」を起点に―

第三章 男性百首から女性百首へ

第一節 「重之女百首」論―「重之百首」からの離陸―

第二節 『賀茂保憲女集』試論―初期百首と暦的観念―

第三節 『相模集』「初事歌群」論―成立をめぐって―

第四章 初期定数歌の歌ことば―その生成と展開―

第一節 公任の和歌観と初期定数歌

第二節 初期定数歌の歌ことば

第三節 「弘徽殿女御生子歌合」の和歌と判詞

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の五「藤原長能・和泉式部・曽根好忠」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(曽根好忠・相模)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(MOA美術館蔵) 三三・五×四二七・五㎝

10 曾禰好忠:あきかぜのよそに吹きくるをとは山何のくさきかのどけかるべき

(釈文)安支可勢乃よ曽尓吹久類をとハ山何濃久左き可乃ど介可るべ幾

(「曾禰好忠」周辺メモ)

https://open.mixi.jp/user/17423779/diary/1965983342

秋風のよそにふきくるおとは山なにの草木かのどけかるべき

曾禰好忠

題しらず

新古今和歌集 巻第三 秋歌上 371

「秋風の遠く彼方に吹くのが聞こえる音羽山よ。あのひびきを聞くさえどんな草木も心静かにしてはいられないであろう。」『新日本古典文学大系 11』p.119

好忠集「三百六十首和歌・七月おはり」、二句「よもにふきくる」。

本歌「秋風の吹きにし日よりおとは山峰の木末も色づきにけり」(紀貫之 古今 秋下)。

おとは山 山城国の歌枕。和歌初学抄[平安時代後期の歌人藤原清輔 1104-1177 による歌学書]「音することにそふ」。

「秋風」の歌。

曾禰好忠(そねのよしただ 生没年未詳)平安時代中期の歌人。

拾遺集初出。詞花集最多入集歌人。新古今十六首。勅撰入集計九十二首。

隠岐での後鳥羽院による『時代不同歌合』では大江匡房と番えられている。

小倉百人一首 46 「由良のとをわたる舟人かぢをたえ行方もしらぬ恋の道かな」

(「曾禰好忠=曽祢好忠=曽根好忠」・百人一首」周辺メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/yositada.html#LV

由良のとをわたる舟人かぢをたえ行方もしらぬ恋の道かな(百人一首46・新古1071)

【通釈】由良の門を渡る船頭が、櫂がなくなって行方も知れず漂うように、将来どうなるとも知れない恋の行方であるなあ。

【語釈】◇由良のと 紀伊国の由良海峡(和歌山県日高郡由良町)とする説と、丹後国の由良川の河口(京都府宮津市)とする説がある。古く万葉集に詠まれた「由良の岬」「由良の崎」は紀伊国であり、『八雲御抄』『歌枕名寄』『百人一首抄(細川幽斎)』など中世以来紀伊説を採る書が多かった。しかし契沖が『百人一首改観抄』で「曾丹集を見るに、丹後掾にてうづもれ居たることを述懐してよめる歌おほければ、此由良は丹後の由良にて」云々と指摘して以後、丹後説を採る論者も少なくない。その名から船がゆらゆらと揺れる様を暗示する。◇かぢをたえ 梶がなくなり。自動詞である「たえ」が助詞「を」を伴うのは、「根を絶え」(根が切れ、の意)などと同じ用法であろう。但し「梶緒絶え」と読んで「梶の緒(櫓をつなぐ綱)が切れ」の意と解する説もある。「かぢ」は櫂や櫓など、船を漕ぎ進めるための道具。

【補記】「かぢをたえ」までは「行方もしらぬ」を言い起こす序詞であるが、波のまにまに運ばれる舟のイメージによって不安な恋の行末を暗示している。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その八)

「和泉式部」に続く「曽祢好忠」の流れは、実にスムースである。これは、揮毫者の光悦の配慮ではなく、一に掛かって、『新古今集』の配列(「後鳥羽院」の好みなどもあるのだろうか?)に因るものである。

ここで、この両者の、「百人一首」(定家撰)の歌を並記すると、次のとおりである。

46 由良のとをわたる舟人かぢをたえ行方もしらぬ恋の道かな(曽祢好忠)

(歌意: 由良の門を渡る船頭が、櫂がなくなって行方も知れず漂うように、将来どうなるとも知れない恋の行方であるなあ。)

56 あらざらむこの世のほかの思ひ出に今ひとたびの逢ふこともがな(和泉式部)

(歌意: もうすぐ私は死んでしまうでしょう。あの世へ持っていく思い出として、今もう一度だけお会いしたいものです。)

この「百人一首」の、「46(曽祢好忠)」と「56(和泉式部)」との、この絶妙のコラボ(相聞=贈答=共同=協同)的雰囲気が、本来、この二首は何らの関係をも有していないのに、あたかも、この二者が贈答歌のように伝わってくるのが、何とも不思議である。

これは、一重に、「56 あらざらむこの世のほかの思ひ出に今ひとたびの逢ふこともがな(和泉式部)」の、この「いつ、だれに、なにゆえに」なのか、一切「語らんとして語らざる」ところの「個別的な恋歌」から「普遍的な恋歌」へと転回させている、その「恋歌の魔術師」のような技の冴えに因るもののように思われる。

ここで、前回紹介した、次の「和泉式部評」(保田保田與重郎)が、その証しとなってくるであろう。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-05-19

【「和泉式部、紫式部、清少納言、赤染衞門、相模、などいふ當時の女性らの名を漠然とあげるとき、今に當つては、氣のとほくなるやうな旺んな時代の幻がうかぶのみである。しかし和泉式部の歌は、輩出したこれらの稀代の才女、天才の中にあつて、容易に拔き出るものであつた。當時の人々の思つた業(ごふ)のやうな美しさをヒステリツクにうたひあげ、人の心をかきみだして、美しく切なくよびさますものといへば、いくらか彼女の歌の表情の一端をいひ得るであらうか」(保田與重郎『和泉式部私抄』)。】

この資質稀なる「恋歌の魔術師」の「和泉式部」に対応する、低い身分(丹後掾=丹後国の三等官)のままに、「狂惑のやつなり」(『袋草紙(上)』の藤原長能の評)と畏怖されつつも蔑視の評を受け続けた異端の歌人「曽祢好忠」の、この「46 由良のとをわたる舟人かぢをたえ行方もしらぬ恋の道かな」の、この「行方もしらぬ」というのが、絶妙に和しているということなのであろう。

かた岡の雪間にねざす若草のほのかに見てし人ぞこひしき(曽祢好忠「新古今1022」)

(歌意:片岡の雪の間に根ざして生え出てくる若草の先のように、ちらっと見ただけの人が恋しくてたまらないことだ。)

跡をだに草のはつかに見てしがな結ぶばかりのほどならずとも(和泉式部「新古今1023)

(歌意:あなたの筆跡だけでも、わずかでいいから見たいものだ。契りを結ぶというほどではなくても。)

この二首は、『新古今集巻第十一』(恋歌一)に並列されている「曽祢好忠・和泉式部」の恋歌である。歌意は『新編日本古典文学全集43 新古今和歌集』に因っている。

この「曽祢好忠・和泉式部」の二首は、「春日野の雪間にわけておひいでくる草のはつかに見えし君はも」(壬生忠岑「古今478」)の本歌取りの歌で、この曽祢好忠の歌は「作者独自の新鮮味がある」とし、和泉式部の歌は「本歌の『草のはつかに』を取って初々しく詠み、巧みである」と評されている(『新編日本古典文学全集43 新古今和歌集』)。

この二人は、『古今集』から『新古今集』を結ぶ「中古三十六歌仙」の代表的な歌人で、

その後の『新古今集』の歌人群に大きな影響を与えたことが察知される。この二首が収載されている『新古今集巻第十一』(恋歌一)には、式子内親王の代表的な「百人一首89」の次の恋歌も収載されている。

玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする(式子内親王「新古1034」)

(歌意:わたしの命よ。絶えてしまうというなら絶えてしまっておくれ。生き続けていたならば、秘めている力が弱って、秘めきれなくなるかもしれないのだよ。)

この式子内親王の恋歌には、「百首歌の中に、忍恋を」との詞書が付してある。この「百首歌」は、「百首の和歌をまとめてよんだもの。はじめたのは平安中期の曾禰好忠・源重之などで、一人で四季・恋・雑など各部類にわたって百首よむものであったが、平安末期になると、『堀河百首』『永久百首』『久安百首』などのように、数人が集まって一人百題ずつよむ『組題』が盛んに行なわれ、鎌倉時代にはいってますます流行し、形式も多岐にわたった。また、『小倉百人一首』のように、一人一首ずつ百人の歌を集めたものもある。百首の歌。百首和歌。百首。」(精選版 日本国語大辞典)と、一人で百首詠む場合と、数人で詠む場合と別れ、式子内親王の歌の詞書「百首歌の中に、忍恋を」とは、数人で詠む百首歌で、その「組題」の一つが「忍恋」と理解をして置きたい。

その上で、この百首歌のうち、一人で百首詠む、その原形は、曽祢好忠の家集『曾丹集』(「毎月集」「百首歌」「つらね歌」などの構成)の、「百首歌(好忠百首)」(「四季・恋・沓冠・物名」などの構成)などにあると、下記のアドレスで説明されている。

https://kotobank.jp/word/百首歌-120954

https://kotobank.jp/word/曾丹集-90152

(曽祢好忠の「つらね歌」、そして、「沓冠(くつかぶり)」)

思ふつゝふるやのつまの草も木も風吹ごとに物をこそ思へ →沓=思へ

思へ共かひなくてよを過すなるひたきの島と恋や渡らむ →冠=思へ 沓=渡らむ

渡らむと思ひきざして藤河の今にすまぬは何の心ぞ →冠=渡らむ

(注)これは「つらね歌」(「尻取り連歌」)の例で、「沓冠(くつかぶり)」(二重折句)については、下記のアドレスのものが参考となる。

https://watayax.com/2018/12/17/oriku-kutukaburi/

上記は、『現代語訳 日本の古典3 古今集・新古今集(大岡信著)』を参考としてるのだが、下記のアドレスで、「曽祢好忠の特異性について(藤岡忠美稿)」の論考を目にすることができる。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/chukobungaku/2/0/2_50/_pdf/-char/en

さらに、下記のアドレスで、「〈毎月百首を詠む〉ということ―『毎月抄』の時代―(渡 邉裕美子稿)」の論考も目にすることができる。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonbungaku/62/7/62_2/_pdf

これらの論考では、「曽祢好忠と和泉式部」との関わりについては、直接的には触れられていないのだが、『新典社研究叢書 和泉式部の方法試論(久保木寿子著)』の中で、和泉式部が、曽祢好忠の「好忠百首」から大きな示唆を受けていたことが読み取れる(その関係する「目次」を下記に掲げて置きたい)。

https://shintensha.co.jp/product/和泉式部の方法試論/

↓

Ⅲ 初期定数歌論

第一章 和泉式部の詠歌環境―その始発期―

第一節 和泉式部と河原院

第二節 花山院の和歌

第二章 初期定数歌の成立と展開

第一節 初期定数歌と私家集―「好忠百首」を中心に―

第二節 初期定数歌の神祇意識―「好忠百首」を起点に―

第三章 男性百首から女性百首へ

第一節 「重之女百首」論―「重之百首」からの離陸―

第二節 『賀茂保憲女集』試論―初期百首と暦的観念―

第三節 『相模集』「初事歌群」論―成立をめぐって―

第四章 初期定数歌の歌ことば―その生成と展開―

第一節 公任の和歌観と初期定数歌

第二節 初期定数歌の歌ことば

第三節 「弘徽殿女御生子歌合」の和歌と判詞

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その九) [光悦・宗達・素庵]

その九 和泉式部

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の五「藤原長能・和泉式部・曽根好忠」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

本阿弥光悦書・俵屋宗達下絵「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(和泉式部)」 MOA美術館蔵

9 和泉式部:秋来れば常盤の山の松風もうつるばかりに身にぞしみける((新古370)

(釈文)秋来盤ときハ能山濃まつ可勢も宇徒流斗尓身尓曾し見ける

(歌意)秋が来ると、常盤の山の色の変わらない松風までも色が変わり、その色が移るほどに身にしみることだ。(『新編日本古典文学全集43』)

(「和泉式部」周辺メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/izumi.html#AT

生年は天延二年(974)、貞元元年(976)など諸説ある。父は越前守大江雅致(まさむね)、母は越中守平保衡(たいらのやすひら)女。父の官名から「式部」、また夫橘道貞の任国和泉から「和泉式部」と呼ばれた。

母が仕えていた昌子内親王(冷泉天皇皇后)の宮で育ち、橘道貞と結婚して小式部内侍をもうける。やがて道貞のもとを離れ、弾正宮為尊(ためたか)親王(冷泉第三皇子。母は兼家女、超子)と関係を結ぶが、親王は長保四年(1002)六月、二十六歳で夭折。翌年、故宮の同母弟で「帥宮(そちのみや)」と呼ばれた敦道親王との恋に落ちた。この頃から式部が親王邸に入るまでの経緯を綴ったのが『和泉式部日記』である。親王との間にもうけた一子は、のち法師となって永覚を名のったという。

しかし敦道親王も寛弘四年(1007)に二十七歳の若さで亡くなり、服喪の後、寛弘六年頃から一条天皇の中宮藤原彰子のもとに出仕を始めた。彰子周辺にはこの頃紫式部・伊勢大輔・赤染衛門などがいた。その後、宮仕えが機縁となって、藤原道長の家司藤原保昌と再婚。寛仁四年(1020)~治安三年(1023)頃、丹後守となった夫とともに任国に下った。帰京後の万寿二年(1025)、娘の小式部内侍が死去。小式部内侍が藤原教通とのあいだに残した子は、のちの権僧正静円である。

中古三十六歌仙の一人。家集は数種伝わり、『和泉式部集』(正集)、『和泉式部続集』のほか、「宸翰本」「松井本」などと呼ばれる略本(秀歌集)がある。また『和泉式部日記』も式部の自作とするのが通説である。勅撰二十一代集に二百四十五首を入集(金葉集は二度本で数える)。名実共に王朝時代随一の女流歌人である。

「和泉式部といふ人こそ、面白う書き交しける。されど、和泉はけしからぬ方こそあれ。うちとけて文走り書きたるに、そのかたの才ある人、はかない言葉のにほひも見え侍るめり。歌はいとをかしきこと、ものおぼえ、歌のことわり、まことのうたよみざまにこそ侍らざめれ。口にまかせたることどもに、かならずをかしき一ふしの、目とまる詠み添へ侍り。それだに人の詠みたらん歌なん、ことわりゐたらんは、いでやさまで心は得じ。口にいと歌の詠まるゝなめりとぞ、見えたるすぢに侍るかし。恥づかしげの歌よみやとは覺え侍らず」(『紫式部日記』)。

「和泉式部、紫式部、清少納言、赤染衞門、相模、などいふ當時の女性らの名を漠然とあげるとき、今に當つては、氣のとほくなるやうな旺んな時代の幻がうかぶのみである。しかし和泉式部の歌は、輩出したこれらの稀代の才女、天才の中にあつて、容易に拔き出るものであつた。當時の人々の思つた業(ごふ)のやうな美しさをヒステリツクにうたひあげ、人の心をかきみだして、美しく切なくよびさますものといへば、いくらか彼女の歌の表情の一端をいひ得るであらうか」(保田與重郎『和泉式部私抄』)。

「恋を歌い、母性を歌う和泉式部の歌には、女性の身体のあり方と結びついた女性特有の心が炸裂している。古代女性の教養や賢慮、政治・社会・宗教によってさえ差別され、自己否定を強要される女性の心性・分別とはかかわりなく、和泉式部は、女性の生理に根ざす生のあり方を純直に追求した。女性であることによって、女性であるための制約を乗りこえる精神の自由を、かの女は花咲かせた」(近藤潤一『女歌拾遺』)。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その七)

(「百人一首」)

56 あらざらむこの世の外の思ひ出に 今ひとたびの逢ふこともがな(和泉式部)

(歌意: もうすぐ私は死んでしまうでしょう。あの世へ持っていく思い出として、今もう一度だけお会いしたいものです。)

57 めぐり逢ひて見しやそれともわかぬ間に 雲がくれにし夜半の月かな(紫式部)

(歌意: せっかく久しぶりに逢えたのに、それが貴女だと分かるかどうかのわずかな間にあわただしく帰ってしまわれた。まるで雲間にさっと隠れてしまう夜半の月のように。)

58 有馬山猪名の笹原風吹けば いでそよ人を忘れやはする(大弐三位)

(歌意: 有馬山の近くにある猪名の、その笹原に生える笹の葉がそよそよと音をたてる。まったく、そうですよ、そのように、あなたのことを忘れたりするものですか。)

59 やすらはで寝なましものをさ夜ふけて 傾(かたぶ)くまでの月を見しかな (赤染衛門)

(歌意: ぐずぐずと起きていずに寝てしまえばよかったのに。あなたを待っているうちにとうとう夜が更けて、西に傾いて沈んでいこうとする月を見てしまいましたよ。)

60 大江山いく野の道の遠(とほ)ければ まだふみもみず天の橋立(小式部内侍)

(歌意: 大江山を越え、生野を通る丹後への道は遠すぎて、まだ天橋立の地を踏んだこともありませんし、母からの手紙も見てはいません。)

61 いにしへの奈良の都の八重桜 けふ九重ににほひぬるかな(伊勢大輔)

(歌意: いにしえの昔の、奈良の都の八重桜が、今日は九重の宮中で、ひときわ美しく咲き誇っております。)

62 夜をこめて鳥の空音(そらね)は謀るとも よに逢坂の関は許さじ(清少納言)

(歌意: 夜がまだ明けないうちに、鶏の鳴き真似をして人をだまそうとしても、函谷関の故事ならともかく、この逢坂の関は決して許しませんよ。そのように、決して逢いませんよ。)

上記の歌の「表記」や「歌意」は、下記のアドレスのものを参考にしている。

https://www.ogurasansou.co.jp/site/hyakunin/index.html

藤原定家が編んだ「小倉百人一首」の五十六番(和泉式部)から六十二番(清少納言)までの、「宮廷文化全盛期((九世紀半ば~十三世紀はじめ)」(『日本文学史早わかり(丸谷才一著・講談社))』)を色濃く宿す、「かな文学=女手(おんなで)文学」を象徴する「女流歌人(作家)」群のオンパレードである。

ここで、『百人一首(谷知子著・角川ソフィア文庫)』より、その「ポイント」(作家紹介など)を、その「エキス」(要点)のみを記すと、次のとおりである。

56和泉式部→和泉式部は、その身体的表現、官能性、豊かな表現力において、他の歌人とは一線を画する、独自の世界を形成した。

57紫式部→『源氏物語』の作者としして有名だが、歌人でもあった。

58大弐三位→紫式部の娘。

59赤染衛門→大江匡房(73番の作者)の曾祖母、文章博士大江匡衛の妻。

60小式部内侍→和泉式部の娘。後に、母を残して早世してしまう。

61伊勢大輔→伊勢神宮の祭主を代々つとめ、歌人を輩出してきた大中臣家の娘。

62清少納言→清原元輔(42番の作者)の娘、深養父(36番の作者)の曽孫。『枕草紙』を書いた。

さて、上記の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(和泉式部)」の絵図には、一匹の雄鹿の二匹の雌鹿が描かれている。この二匹の雌鹿の一匹を「56和泉式部」(60小式部内侍の母)と見立てると、もう一匹は「57紫式部」(58大弐三位の母)と見立てると、その「母と娘」との対比で面白い。

そして、この一匹の雄鹿は、「百人一首」の配列順序からすると、「56和泉式部」の前の「55大納言公任(藤原公任)」の見立てのイメージが自然であろう。

55 滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほ聞こえけれ(大納言公任)

(歌意: 滝の水音は、絶えてから長い年月がたつけれども、その名声は今も世間に流れ、聞こえてくることよ。)

55大納言公任(藤原公任)→この歌は、藤原道長の大覚寺滝殿遊覧に随行したときに詠まれたもの、藤原公任は、関白太政大臣頼忠の子で、四条大納言と呼ばれる。漢詩・和歌・管弦に優れ、博学で、有職故実にも通じていた。撰集に『拾遺抄』『和漢朗詠集』、歌集に

『公任集』がある。(『百人一首(谷知子著・角川ソフィア文庫)』)

ここで登場する「藤原道長」こそ、「娘三人(彰子・姸子・威子)を立后させて三代の天皇の外戚となり摂政として政権を独占、藤原氏の全盛時代を現出した」(『大辞林』)、その中心人物なのである。そして、それは、上記の「『かな文学=女手(おんなで)文学』を象徴する『女流歌人(作家)』」の全てを発掘し、擁護し、見届けた、その人なのかも知れない。

そして、この「藤原道長」の側近の一人が、「藤原公任」で、この人こそ、「三十六歌仙,三十六人集の基盤となった秀歌撰『三十六人撰』を編んだ」『大辞林』)、その人で、

今回の絵図「9和泉式部」の前の「8藤原秀能」は、この公任に歌を非難されなどたため心痛のあまり病死したとの逸話や清少納言や紫式部もその才に畏怖したと伝えられている「四納言」(一条天皇時代の賢才の誉れの高い四人の納言=公任・斉信・俊賢・行成)の筆頭格の人物である。

この藤原公任の「百人一首」の歌(55)は、大覚寺滝殿遊覧の「大覚寺」は、嵯峨上皇の離宮があったところで、その背後の山は、定家の「百人一首」を誕生させた「小倉山」、その麓の一角に「時雨亭」(「常寂光寺・二尊院・厭離庵」周辺の山荘)がある。

「百人一首」にも、この「小倉山」を詠み込んだ歌が一首ある。

26 小倉山峰のもみぢ葉心あらば 今ひとたびのみゆき待たなむ(貞信公)

(歌意:小倉山の峰の紅葉よ、もしお前に心があるならば、今度は天皇の行幸があるので、それまでどうか散らずに待っていて欲しい。)

26 貞信公(藤原忠平)→宇田上皇(亭子院)が大井川を遊覧したときのこと、小倉山の紅葉が見事だったので、上皇はわが子醍醐天皇に見せたいと願った。その意を受け、眼前の紅葉に呼びかけた歌。」(『百人一首(谷知子著・角川ソフィア文庫)』)

https://www.ogurasansou.co.jp/site/hyakunin/026.html

上記のアドレスで、次のような『大和物語』に関連した記事が掲載されている。

【「大和物語」によると、ちょうどこの歌ができた頃から、大堰川への天皇の行幸が毎年執り行われることになったそうです。「小倉山」は、大堰川(保津川)を挟んで嵐山の北に位置する標高280mの低い山です。京福電鉄北野線・嵐山駅で下車し、北東に歩くと、こんもり丸い小倉山が典雅なたたずまいを見せてくれます。この辺りは、すでに平安時代から貴族のレジャーの場所として人気がありました。秋に山道を歩けば、重なりあう紅葉の美しさが際立ち、平安時代の昔に戻ったかのような気分にしてくれます。また、藤原定家の「小倉百人一首」が屏風に書かれていたという、「小倉山荘」はこの山の東のふもと、二尊院の近くにあったとされています。 】

http://www5c.biglobe.ne.jp/n32e131/utamakura/wogurayama.html

上記のアドレスで、「小倉山」関連の「和歌・俳句」が紹介されている。その中から「鹿」が詠みこまれているものを抜粋すると、次のとおりである。

【 貫之

夕づくよ小倉の山になく鹿のこゑのうちにや秋はくるらん

小倉山みねたちならし鳴く鹿のへにけん秋を知る人ぞなき

兼盛

あやしくも鹿の立ちどの見えぬ哉小倉の山に我や来ぬらん

永縁

秋深みものあはれなるたそがれに小倉の山に鹿ぞなくなる

西行

をじか鳴く小倉の山の裾ちかみただひとりすむ我が心かな

小倉山ふもとをこむる秋霧に立もらさるるさをしかの声

寂蓮

さびしさを誰しのべとか小倉山秋の麓にさを鹿のこゑ

定家

小倉山秋のあはれやのこらましを鹿のつまのつれなからずば

実朝

妻こふる鹿ぞ鳴なるをぐら山やまの夕霧たちにけむかも

夕されば霧たちくらしをぐら山やまのとかげに鹿ぞ鳴くなる

長家

妻こふる鹿ぞ鳴くなるをぐら山みねの秋風さむく吹くらし 】

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の五「藤原長能・和泉式部・曽根好忠」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

本阿弥光悦書・俵屋宗達下絵「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(和泉式部)」 MOA美術館蔵

9 和泉式部:秋来れば常盤の山の松風もうつるばかりに身にぞしみける((新古370)

(釈文)秋来盤ときハ能山濃まつ可勢も宇徒流斗尓身尓曾し見ける

(歌意)秋が来ると、常盤の山の色の変わらない松風までも色が変わり、その色が移るほどに身にしみることだ。(『新編日本古典文学全集43』)

(「和泉式部」周辺メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/izumi.html#AT

生年は天延二年(974)、貞元元年(976)など諸説ある。父は越前守大江雅致(まさむね)、母は越中守平保衡(たいらのやすひら)女。父の官名から「式部」、また夫橘道貞の任国和泉から「和泉式部」と呼ばれた。

母が仕えていた昌子内親王(冷泉天皇皇后)の宮で育ち、橘道貞と結婚して小式部内侍をもうける。やがて道貞のもとを離れ、弾正宮為尊(ためたか)親王(冷泉第三皇子。母は兼家女、超子)と関係を結ぶが、親王は長保四年(1002)六月、二十六歳で夭折。翌年、故宮の同母弟で「帥宮(そちのみや)」と呼ばれた敦道親王との恋に落ちた。この頃から式部が親王邸に入るまでの経緯を綴ったのが『和泉式部日記』である。親王との間にもうけた一子は、のち法師となって永覚を名のったという。

しかし敦道親王も寛弘四年(1007)に二十七歳の若さで亡くなり、服喪の後、寛弘六年頃から一条天皇の中宮藤原彰子のもとに出仕を始めた。彰子周辺にはこの頃紫式部・伊勢大輔・赤染衛門などがいた。その後、宮仕えが機縁となって、藤原道長の家司藤原保昌と再婚。寛仁四年(1020)~治安三年(1023)頃、丹後守となった夫とともに任国に下った。帰京後の万寿二年(1025)、娘の小式部内侍が死去。小式部内侍が藤原教通とのあいだに残した子は、のちの権僧正静円である。

中古三十六歌仙の一人。家集は数種伝わり、『和泉式部集』(正集)、『和泉式部続集』のほか、「宸翰本」「松井本」などと呼ばれる略本(秀歌集)がある。また『和泉式部日記』も式部の自作とするのが通説である。勅撰二十一代集に二百四十五首を入集(金葉集は二度本で数える)。名実共に王朝時代随一の女流歌人である。

「和泉式部といふ人こそ、面白う書き交しける。されど、和泉はけしからぬ方こそあれ。うちとけて文走り書きたるに、そのかたの才ある人、はかない言葉のにほひも見え侍るめり。歌はいとをかしきこと、ものおぼえ、歌のことわり、まことのうたよみざまにこそ侍らざめれ。口にまかせたることどもに、かならずをかしき一ふしの、目とまる詠み添へ侍り。それだに人の詠みたらん歌なん、ことわりゐたらんは、いでやさまで心は得じ。口にいと歌の詠まるゝなめりとぞ、見えたるすぢに侍るかし。恥づかしげの歌よみやとは覺え侍らず」(『紫式部日記』)。

「和泉式部、紫式部、清少納言、赤染衞門、相模、などいふ當時の女性らの名を漠然とあげるとき、今に當つては、氣のとほくなるやうな旺んな時代の幻がうかぶのみである。しかし和泉式部の歌は、輩出したこれらの稀代の才女、天才の中にあつて、容易に拔き出るものであつた。當時の人々の思つた業(ごふ)のやうな美しさをヒステリツクにうたひあげ、人の心をかきみだして、美しく切なくよびさますものといへば、いくらか彼女の歌の表情の一端をいひ得るであらうか」(保田與重郎『和泉式部私抄』)。

「恋を歌い、母性を歌う和泉式部の歌には、女性の身体のあり方と結びついた女性特有の心が炸裂している。古代女性の教養や賢慮、政治・社会・宗教によってさえ差別され、自己否定を強要される女性の心性・分別とはかかわりなく、和泉式部は、女性の生理に根ざす生のあり方を純直に追求した。女性であることによって、女性であるための制約を乗りこえる精神の自由を、かの女は花咲かせた」(近藤潤一『女歌拾遺』)。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その七)

(「百人一首」)

56 あらざらむこの世の外の思ひ出に 今ひとたびの逢ふこともがな(和泉式部)

(歌意: もうすぐ私は死んでしまうでしょう。あの世へ持っていく思い出として、今もう一度だけお会いしたいものです。)

57 めぐり逢ひて見しやそれともわかぬ間に 雲がくれにし夜半の月かな(紫式部)

(歌意: せっかく久しぶりに逢えたのに、それが貴女だと分かるかどうかのわずかな間にあわただしく帰ってしまわれた。まるで雲間にさっと隠れてしまう夜半の月のように。)

58 有馬山猪名の笹原風吹けば いでそよ人を忘れやはする(大弐三位)

(歌意: 有馬山の近くにある猪名の、その笹原に生える笹の葉がそよそよと音をたてる。まったく、そうですよ、そのように、あなたのことを忘れたりするものですか。)

59 やすらはで寝なましものをさ夜ふけて 傾(かたぶ)くまでの月を見しかな (赤染衛門)

(歌意: ぐずぐずと起きていずに寝てしまえばよかったのに。あなたを待っているうちにとうとう夜が更けて、西に傾いて沈んでいこうとする月を見てしまいましたよ。)

60 大江山いく野の道の遠(とほ)ければ まだふみもみず天の橋立(小式部内侍)

(歌意: 大江山を越え、生野を通る丹後への道は遠すぎて、まだ天橋立の地を踏んだこともありませんし、母からの手紙も見てはいません。)

61 いにしへの奈良の都の八重桜 けふ九重ににほひぬるかな(伊勢大輔)

(歌意: いにしえの昔の、奈良の都の八重桜が、今日は九重の宮中で、ひときわ美しく咲き誇っております。)

62 夜をこめて鳥の空音(そらね)は謀るとも よに逢坂の関は許さじ(清少納言)

(歌意: 夜がまだ明けないうちに、鶏の鳴き真似をして人をだまそうとしても、函谷関の故事ならともかく、この逢坂の関は決して許しませんよ。そのように、決して逢いませんよ。)

上記の歌の「表記」や「歌意」は、下記のアドレスのものを参考にしている。

https://www.ogurasansou.co.jp/site/hyakunin/index.html

藤原定家が編んだ「小倉百人一首」の五十六番(和泉式部)から六十二番(清少納言)までの、「宮廷文化全盛期((九世紀半ば~十三世紀はじめ)」(『日本文学史早わかり(丸谷才一著・講談社))』)を色濃く宿す、「かな文学=女手(おんなで)文学」を象徴する「女流歌人(作家)」群のオンパレードである。

ここで、『百人一首(谷知子著・角川ソフィア文庫)』より、その「ポイント」(作家紹介など)を、その「エキス」(要点)のみを記すと、次のとおりである。

56和泉式部→和泉式部は、その身体的表現、官能性、豊かな表現力において、他の歌人とは一線を画する、独自の世界を形成した。

57紫式部→『源氏物語』の作者としして有名だが、歌人でもあった。

58大弐三位→紫式部の娘。

59赤染衛門→大江匡房(73番の作者)の曾祖母、文章博士大江匡衛の妻。

60小式部内侍→和泉式部の娘。後に、母を残して早世してしまう。

61伊勢大輔→伊勢神宮の祭主を代々つとめ、歌人を輩出してきた大中臣家の娘。

62清少納言→清原元輔(42番の作者)の娘、深養父(36番の作者)の曽孫。『枕草紙』を書いた。

さて、上記の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(和泉式部)」の絵図には、一匹の雄鹿の二匹の雌鹿が描かれている。この二匹の雌鹿の一匹を「56和泉式部」(60小式部内侍の母)と見立てると、もう一匹は「57紫式部」(58大弐三位の母)と見立てると、その「母と娘」との対比で面白い。

そして、この一匹の雄鹿は、「百人一首」の配列順序からすると、「56和泉式部」の前の「55大納言公任(藤原公任)」の見立てのイメージが自然であろう。

55 滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほ聞こえけれ(大納言公任)

(歌意: 滝の水音は、絶えてから長い年月がたつけれども、その名声は今も世間に流れ、聞こえてくることよ。)

55大納言公任(藤原公任)→この歌は、藤原道長の大覚寺滝殿遊覧に随行したときに詠まれたもの、藤原公任は、関白太政大臣頼忠の子で、四条大納言と呼ばれる。漢詩・和歌・管弦に優れ、博学で、有職故実にも通じていた。撰集に『拾遺抄』『和漢朗詠集』、歌集に

『公任集』がある。(『百人一首(谷知子著・角川ソフィア文庫)』)

ここで登場する「藤原道長」こそ、「娘三人(彰子・姸子・威子)を立后させて三代の天皇の外戚となり摂政として政権を独占、藤原氏の全盛時代を現出した」(『大辞林』)、その中心人物なのである。そして、それは、上記の「『かな文学=女手(おんなで)文学』を象徴する『女流歌人(作家)』」の全てを発掘し、擁護し、見届けた、その人なのかも知れない。

そして、この「藤原道長」の側近の一人が、「藤原公任」で、この人こそ、「三十六歌仙,三十六人集の基盤となった秀歌撰『三十六人撰』を編んだ」『大辞林』)、その人で、

今回の絵図「9和泉式部」の前の「8藤原秀能」は、この公任に歌を非難されなどたため心痛のあまり病死したとの逸話や清少納言や紫式部もその才に畏怖したと伝えられている「四納言」(一条天皇時代の賢才の誉れの高い四人の納言=公任・斉信・俊賢・行成)の筆頭格の人物である。

この藤原公任の「百人一首」の歌(55)は、大覚寺滝殿遊覧の「大覚寺」は、嵯峨上皇の離宮があったところで、その背後の山は、定家の「百人一首」を誕生させた「小倉山」、その麓の一角に「時雨亭」(「常寂光寺・二尊院・厭離庵」周辺の山荘)がある。

「百人一首」にも、この「小倉山」を詠み込んだ歌が一首ある。

26 小倉山峰のもみぢ葉心あらば 今ひとたびのみゆき待たなむ(貞信公)

(歌意:小倉山の峰の紅葉よ、もしお前に心があるならば、今度は天皇の行幸があるので、それまでどうか散らずに待っていて欲しい。)

26 貞信公(藤原忠平)→宇田上皇(亭子院)が大井川を遊覧したときのこと、小倉山の紅葉が見事だったので、上皇はわが子醍醐天皇に見せたいと願った。その意を受け、眼前の紅葉に呼びかけた歌。」(『百人一首(谷知子著・角川ソフィア文庫)』)

https://www.ogurasansou.co.jp/site/hyakunin/026.html

上記のアドレスで、次のような『大和物語』に関連した記事が掲載されている。

【「大和物語」によると、ちょうどこの歌ができた頃から、大堰川への天皇の行幸が毎年執り行われることになったそうです。「小倉山」は、大堰川(保津川)を挟んで嵐山の北に位置する標高280mの低い山です。京福電鉄北野線・嵐山駅で下車し、北東に歩くと、こんもり丸い小倉山が典雅なたたずまいを見せてくれます。この辺りは、すでに平安時代から貴族のレジャーの場所として人気がありました。秋に山道を歩けば、重なりあう紅葉の美しさが際立ち、平安時代の昔に戻ったかのような気分にしてくれます。また、藤原定家の「小倉百人一首」が屏風に書かれていたという、「小倉山荘」はこの山の東のふもと、二尊院の近くにあったとされています。 】

http://www5c.biglobe.ne.jp/n32e131/utamakura/wogurayama.html

上記のアドレスで、「小倉山」関連の「和歌・俳句」が紹介されている。その中から「鹿」が詠みこまれているものを抜粋すると、次のとおりである。

【 貫之

夕づくよ小倉の山になく鹿のこゑのうちにや秋はくるらん

小倉山みねたちならし鳴く鹿のへにけん秋を知る人ぞなき

兼盛

あやしくも鹿の立ちどの見えぬ哉小倉の山に我や来ぬらん

永縁

秋深みものあはれなるたそがれに小倉の山に鹿ぞなくなる

西行

をじか鳴く小倉の山の裾ちかみただひとりすむ我が心かな

小倉山ふもとをこむる秋霧に立もらさるるさをしかの声

寂蓮

さびしさを誰しのべとか小倉山秋の麓にさを鹿のこゑ

定家

小倉山秋のあはれやのこらましを鹿のつまのつれなからずば

実朝

妻こふる鹿ぞ鳴なるをぐら山やまの夕霧たちにけむかも

夕されば霧たちくらしをぐら山やまのとかげに鹿ぞ鳴くなる

長家

妻こふる鹿ぞ鳴くなるをぐら山みねの秋風さむく吹くらし 】

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その八) [光悦・宗達・素庵]

その八 藤原長能

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の四「西行法師・式子内親王」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)(MOA美術館蔵)

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の五「藤原長能・和泉式部・曽根好忠」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)(MOA美術館蔵)

「鹿下絵新古今和歌巻(藤原長能)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

8 藤原長能:日暮の鳴く夕暮ぞうかりけるいつも尽きせぬおもひなれ共

(釈文)日暮濃鳴夕暮曽う可里け類い徒も盡世怒おも日奈連共

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/nagatou.html#AT

題しらず

ひぐらしのなく夕暮ぞ憂かりけるいつも尽きせぬ思ひなれども(新古369)

【通釈】蜩が鳴いている夕暮は憂鬱だ。いつだってこの思いは消え果てることがないのだけれども。

【語釈】◇尽きせぬ思ひ 思っても思っても、消え去らない思い。

【補記】新古今集では秋歌に分類されている歌であるが、夕暮の憂鬱は、恋情にもとづくものとして詠まれることが多い。『長能集』の詞書は「八月ばかりの夕ぐれに」とあり、題詠でなく即興の歌らしい。

(「藤原長能」周辺メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/nagatou.html#AT

藤原長能(ふじわらのながとう(-ながよし) )天暦三~没年未詳(949-?)

生年は『長能集』勘物の記載年齢より逆算。父は北家長良流、藤原倫寧(ともやす)、母は源認の娘。兄弟に肥前守理能(まさとう)、姉に道綱母がいる。子には実正がいる。菅原孝標女は姪にあたる。

天延三年(975)三月、一条中納言為光家歌合に出詠。同五年十月、右近将監。永観二年(984)八月、蔵人。花山天皇の側近として寵遇され、寛和元年(985)八月の内裏歌合、同二年六月の内裏歌合に出詠。花山天皇譲位後の永延二年(988)、図書頭。正暦二年(991)、上総介。上総介を解任された後は散位であったが、藤原道長の春日詣・賀茂詣などに陪従した。寛弘二年(1005)正月、従五位上。寛弘六年(1009)正月、伊賀守。以後の消息は不明。

家集『長能集』がある。拾遺集初出。勅撰入集は五十一首(金葉集三奏本を除く)。『袋草紙』などによれば、能因法師の歌の師となって秘伝を授けたといい、歌道師承の初例とされる。能因撰『玄々集』では最多入集歌人。中古三十六歌仙の一人。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その六)

『日本文学史早わかり』(丸谷才一著・講談社)の巻末に付せられている『日本文学史早わかり』付表は、大変にユニークで、次の五区分である。

第一期 八代集以前(宮廷文化準備期)→万葉集

第二期 八代集時代(宮廷文化全盛期)→古今集・後撰集・拾遺集・後拾遺集・金葉集・詞花集・千載集・新古今集

第三期 十三代集時代(宮廷文化衰微期)→新勅撰集・続後撰集・続古今集・続拾遺集・新

後撰集・玉葉集・続千載集・続後拾遺集・風雅集・新千載集・新拾遺集・新後拾遺集・新続古今集・

第四期 七部集時代(宮廷文化普及期)→芭蕉七部集・其角七部集・蕪村七部集 他

第五期 七部集時代以後(宮廷文化絶滅期)→アララギ年刊歌集(一~十六)・ホトトギス雑詠全集(一~九) 他

この付表に、今回の「鹿下絵新古今和歌巻」の関連歌人を付記すると次のとおりとなる。

第二期(九世紀半ば~) 八代集時代(宮廷文化全盛期)→ 古今集・後撰集・拾遺集(長能・好忠・※円融院)・後拾遺集(※三条院・頼宗・和泉式部・相模)・金葉集(※堀川院・基俊・忠通)・詞花集(頼政)・千載集(俊成・西行・重家)・新古今集(※後鳥羽院・式子内親王・慈円・有家・定家・家隆・長明・良経・雅経・通具・通光・俊成女・宮内卿)

※円融院(第六四代天皇) ※三条院(第六七代天皇) ※堀川院(第七三代天皇) ※後鳥羽院(第八二代天皇)

今回の歌の作者(藤原長能)は、「後撰集・拾遺集(長能・好忠・※円融院)」時代の歌人で、「千載集(俊成・西行・重家)」時代以前の、「中古三十六歌仙」の一人である。

「中古三十六歌仙」は、藤原範兼(1107-1165)による「歌仙歌合形式」の秀歌撰で、公任の『三十六人撰』を踏襲し、これに漏れた歌人と、それより後の時代の歌人から三十六人を選んだものである」。勅撰集で言えば、古今集初出の歌人から後拾遺集初出の歌人に及んでいる。

この藤原秀能は、漂泊行脚の歌人として名高い能因法師の歌の師として知られ、歌道師承の初例とされている。

ここで、上記(上段)の絵図では、「藤原長能」の名前のみのもので、次(中段)の、右の一行目から五行目までの、上記の「釈文」の揮毫が全てで(上記の下段の絵図のとおり)、これに対応する「鹿」は描かれていない。

これは、前回の「式子内親王」の絵図(「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その七)で紹介した、「式子内親王と定家」をモデルにしている夢幻能の「定家」ですると、その「地謡(じうたい・ぢうたひ)」(謡曲の地の文の部分を大勢で謡う場面)や「地クセ」(地謡によってシテの舞うクセ「舞グセ」と、シテがじっと座ったまま動かぬクセ(「居グセ」)のような場面の雰囲気がイメージされてくる。

【(地クセ) 「あはれ知れ、霜より霜に朽果てて、世々に古りにし山藍の、袖の涙の身の昔、憂き戀せじと禊せし、賀茂の齋院にしも、そなはり給ふ身なれ共、神や受けずも成にけん、人の契りの、に出けるぞ悲しき、包むとすれど徒し世の、徒なる中の名は洩れて、外の聞えは大方の、空恐ろしき日の光、雲の通路絶え果てて、乙女の姿留め得ぬ、心ぞ辛きもろともに。

(地)「君葛城の峰の雲と、詠じけん心まで、思へばかかる執心の、定家葛と身は成て、此御跡にいつとなく、離れもやらで蔦紅葉の、色焦がれ纏はり、荊の髪も結ぼほれ、露霜に消えかへる、妄執を助け給へや。

(地)「この上は、われこそ式子内親王、是まで見え來れ共、まことの姿はかげろうふの、石に殘す形だに、それ共見えず蔦葛、苦しびを助け給へと、言ふかと見えて失せにけり、言ふかと見えて失せにけり

(地)「一味の御法の雨の滴り、皆潤ひて草木国土、悉皆成佛の機を得ぬれば、定家葛もかかる涙も、ほろ/\と解け広ごれば、よろ/\と足弱車の、火宅を出でたる有難さよ。この報恩にいざさらば、ありし雲井の花の袖、昔を今に返すなる、其舞姫の小忌衣。

(地)「露と消えても、つたなや蔦の葉の、葛城の神姿、恥づかしやよしなや、夜の契りの、夢のうちにと、有つる所に、歸るは葛の葉の、もとのごとく、這ひ纏はるるや、定家葛、這ひ纏はるるや、定家葛の、はかなくも、形は埋もれて、失せにけり。 】

上記の「定家」は、下記のアドレスのものに因っている。

http://www5.plala.or.jp/obara123/u1123tei.htm

また、「能の用語」などは、下記のアドレスのものなどを参考にしている。

https://kotobank.jp/word/能の用語-1614556

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の四「西行法師・式子内親王」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)(MOA美術館蔵)

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の五「藤原長能・和泉式部・曽根好忠」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)(MOA美術館蔵)

「鹿下絵新古今和歌巻(藤原長能)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

8 藤原長能:日暮の鳴く夕暮ぞうかりけるいつも尽きせぬおもひなれ共

(釈文)日暮濃鳴夕暮曽う可里け類い徒も盡世怒おも日奈連共

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/nagatou.html#AT

題しらず

ひぐらしのなく夕暮ぞ憂かりけるいつも尽きせぬ思ひなれども(新古369)

【通釈】蜩が鳴いている夕暮は憂鬱だ。いつだってこの思いは消え果てることがないのだけれども。

【語釈】◇尽きせぬ思ひ 思っても思っても、消え去らない思い。

【補記】新古今集では秋歌に分類されている歌であるが、夕暮の憂鬱は、恋情にもとづくものとして詠まれることが多い。『長能集』の詞書は「八月ばかりの夕ぐれに」とあり、題詠でなく即興の歌らしい。

(「藤原長能」周辺メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/nagatou.html#AT

藤原長能(ふじわらのながとう(-ながよし) )天暦三~没年未詳(949-?)

生年は『長能集』勘物の記載年齢より逆算。父は北家長良流、藤原倫寧(ともやす)、母は源認の娘。兄弟に肥前守理能(まさとう)、姉に道綱母がいる。子には実正がいる。菅原孝標女は姪にあたる。

天延三年(975)三月、一条中納言為光家歌合に出詠。同五年十月、右近将監。永観二年(984)八月、蔵人。花山天皇の側近として寵遇され、寛和元年(985)八月の内裏歌合、同二年六月の内裏歌合に出詠。花山天皇譲位後の永延二年(988)、図書頭。正暦二年(991)、上総介。上総介を解任された後は散位であったが、藤原道長の春日詣・賀茂詣などに陪従した。寛弘二年(1005)正月、従五位上。寛弘六年(1009)正月、伊賀守。以後の消息は不明。

家集『長能集』がある。拾遺集初出。勅撰入集は五十一首(金葉集三奏本を除く)。『袋草紙』などによれば、能因法師の歌の師となって秘伝を授けたといい、歌道師承の初例とされる。能因撰『玄々集』では最多入集歌人。中古三十六歌仙の一人。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その六)

『日本文学史早わかり』(丸谷才一著・講談社)の巻末に付せられている『日本文学史早わかり』付表は、大変にユニークで、次の五区分である。

第一期 八代集以前(宮廷文化準備期)→万葉集

第二期 八代集時代(宮廷文化全盛期)→古今集・後撰集・拾遺集・後拾遺集・金葉集・詞花集・千載集・新古今集

第三期 十三代集時代(宮廷文化衰微期)→新勅撰集・続後撰集・続古今集・続拾遺集・新

後撰集・玉葉集・続千載集・続後拾遺集・風雅集・新千載集・新拾遺集・新後拾遺集・新続古今集・

第四期 七部集時代(宮廷文化普及期)→芭蕉七部集・其角七部集・蕪村七部集 他

第五期 七部集時代以後(宮廷文化絶滅期)→アララギ年刊歌集(一~十六)・ホトトギス雑詠全集(一~九) 他

この付表に、今回の「鹿下絵新古今和歌巻」の関連歌人を付記すると次のとおりとなる。

第二期(九世紀半ば~) 八代集時代(宮廷文化全盛期)→ 古今集・後撰集・拾遺集(長能・好忠・※円融院)・後拾遺集(※三条院・頼宗・和泉式部・相模)・金葉集(※堀川院・基俊・忠通)・詞花集(頼政)・千載集(俊成・西行・重家)・新古今集(※後鳥羽院・式子内親王・慈円・有家・定家・家隆・長明・良経・雅経・通具・通光・俊成女・宮内卿)

※円融院(第六四代天皇) ※三条院(第六七代天皇) ※堀川院(第七三代天皇) ※後鳥羽院(第八二代天皇)

今回の歌の作者(藤原長能)は、「後撰集・拾遺集(長能・好忠・※円融院)」時代の歌人で、「千載集(俊成・西行・重家)」時代以前の、「中古三十六歌仙」の一人である。

「中古三十六歌仙」は、藤原範兼(1107-1165)による「歌仙歌合形式」の秀歌撰で、公任の『三十六人撰』を踏襲し、これに漏れた歌人と、それより後の時代の歌人から三十六人を選んだものである」。勅撰集で言えば、古今集初出の歌人から後拾遺集初出の歌人に及んでいる。

この藤原秀能は、漂泊行脚の歌人として名高い能因法師の歌の師として知られ、歌道師承の初例とされている。

ここで、上記(上段)の絵図では、「藤原長能」の名前のみのもので、次(中段)の、右の一行目から五行目までの、上記の「釈文」の揮毫が全てで(上記の下段の絵図のとおり)、これに対応する「鹿」は描かれていない。

これは、前回の「式子内親王」の絵図(「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その七)で紹介した、「式子内親王と定家」をモデルにしている夢幻能の「定家」ですると、その「地謡(じうたい・ぢうたひ)」(謡曲の地の文の部分を大勢で謡う場面)や「地クセ」(地謡によってシテの舞うクセ「舞グセ」と、シテがじっと座ったまま動かぬクセ(「居グセ」)のような場面の雰囲気がイメージされてくる。

【(地クセ) 「あはれ知れ、霜より霜に朽果てて、世々に古りにし山藍の、袖の涙の身の昔、憂き戀せじと禊せし、賀茂の齋院にしも、そなはり給ふ身なれ共、神や受けずも成にけん、人の契りの、に出けるぞ悲しき、包むとすれど徒し世の、徒なる中の名は洩れて、外の聞えは大方の、空恐ろしき日の光、雲の通路絶え果てて、乙女の姿留め得ぬ、心ぞ辛きもろともに。

(地)「君葛城の峰の雲と、詠じけん心まで、思へばかかる執心の、定家葛と身は成て、此御跡にいつとなく、離れもやらで蔦紅葉の、色焦がれ纏はり、荊の髪も結ぼほれ、露霜に消えかへる、妄執を助け給へや。

(地)「この上は、われこそ式子内親王、是まで見え來れ共、まことの姿はかげろうふの、石に殘す形だに、それ共見えず蔦葛、苦しびを助け給へと、言ふかと見えて失せにけり、言ふかと見えて失せにけり

(地)「一味の御法の雨の滴り、皆潤ひて草木国土、悉皆成佛の機を得ぬれば、定家葛もかかる涙も、ほろ/\と解け広ごれば、よろ/\と足弱車の、火宅を出でたる有難さよ。この報恩にいざさらば、ありし雲井の花の袖、昔を今に返すなる、其舞姫の小忌衣。

(地)「露と消えても、つたなや蔦の葉の、葛城の神姿、恥づかしやよしなや、夜の契りの、夢のうちにと、有つる所に、歸るは葛の葉の、もとのごとく、這ひ纏はるるや、定家葛、這ひ纏はるるや、定家葛の、はかなくも、形は埋もれて、失せにけり。 】

上記の「定家」は、下記のアドレスのものに因っている。

http://www5.plala.or.jp/obara123/u1123tei.htm

また、「能の用語」などは、下記のアドレスのものなどを参考にしている。

https://kotobank.jp/word/能の用語-1614556

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その七) [光悦・宗達・素庵]

その七 式子内親王

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の四「西行法師・式子内親王」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

本阿弥光悦書・俵屋宗達下絵「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(式子内親王・その一)」MOA美術館蔵

本阿弥光悦書・俵屋宗達下絵「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(式子内親王・その二)」MOA美術館蔵

7 式子内親王:それながらむかしにもあらぬ秋風にいとゞ詠(ながめ)を賤のをだまき

(釈文)曽連那可ら無可し尓も安ら怒秋風尓以登(ど)詠を賤濃を多ま起

(周辺メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syokusi.html#AT

それながら昔にもあらぬ月影にいとどながめをしづのをだまき〔新古368〕

【通釈】それはそれ、月は同じ月であるのに、やはり昔とは異なる月影――その光に、いよいよ物思いに耽って眺め入ってしまった、繰り返し飽きもせず。

【語釈】◇しづのをだまき 倭文(しづ)を織るのに用いた苧環。苧環を繰ると言うことから「繰り返し」の意を呼び込む。「しづ」には「(ながめを)しつ」の意を掛ける。

【補記】「前小斎院御百首」。新古今集では詞書「秋の歌とてよみ侍りける」、第三句「秋風に」とある。

(追記「周辺メモ」)

一 この歌の第三句を「秋風」(『新古今集』)とするか「月影」(「前小斎院御百首」)とするかでは、先の西行の「月」の歌の関連でイメージが様変わりしてくる。ここは、上記の絵図

(全体図の四「西行法師・式子内親王」・「式子内親王・その一」・「式子内親王・その二)」)

からして、断然に「月影」(「前小斎院御百首」)のイメージが優先されてくる。

二 上記の【通釈】は第三句が「月影」のもので、ここを「秋風」とすると、「昔と同じものでありながら、昔とちがって感じられる秋風で、いよいよ物思いを繰り返すことだ」(『新編日本古典文学全集43』)の簡潔な歌意を付記して置きたい。

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖」(歌合)(その一)後鳥羽院と式子内親王

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-11-23

狩野永納筆「新三十六人歌合画帖」(その一)後鳥羽院と式子内親王

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-01-09

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その五)

ここから「線描」の「秋の夜の月光」の世界での、「夢幻能」のような画面となってくる。

先の(その四)の「雄鹿と雌鹿」を「西行と待賢門院」と見立てると、この(その五)の「雄鹿と雌鹿」は、「定家と式子内親王」との見立てが連想されてくる。

と同時に、この「線描」の「秋の夜の月光」の二匹の鹿は、「定家と式子内親王」がそのモデルとされている「夢幻能」(能楽で主人公(シテ)を実在する人物でなく霊として登場させるもの)として名高い「三番目物」(鬘物)の「定家」のイメージが彷彿としてくる。

【 ワキ「山より出づる北時雨、山より出づる北時雨、行ゑや定めなかるらん。

ワキ「是は北國より出たる僧にて候、我未だ都を見ず候程に、此度思ひ立都に上り候。

(略)

シテ「それは時雨の亭とて由ある所なり、

其心をも知ろしめして立寄らせ給ふかと思へばかやうに申なり。

ワキ「げにげに是なる額を見れば、時雨の亭と書かれたり、折から面白うこそ候へ、

是はいかなる人の立置かれたる所にて候ぞ。

シテ「是は藤原の定家卿の建て置き給へる所なり、都のうちとは申ながら、心凄く、

時雨物哀なればとて、此亭を建て置き、時雨の比の年々は、

爰にて歌をも詠じ給ひしとなり、

(略)

ワキ「不思議やな是なる石塔を見れば、星霜古りたるに蔦葛這ひ纏ひ、

形も見えず候、是は如何なる人のしるしにて候ぞ

シテ「是は式子内親王の御墓にて候、又此葛をば定家葛と申候

ワキ「荒面白や定家葛とは、いかやうなる謂れにて候ぞ御物語候へ

シテ「式子内親王始めは賀茂の齋の宮にそなはり給ひしが、

程なく下り居させ給しを、定家卿忍び/\御契り淺からず、

其後式子内親王ほどなく空しく成給ひしに、定家の執心葛となつて御墓に這ひ纏ひ、互ひの苦しび離れやらず、共に邪婬の妄執を、御經を読み弔ひ給はば、猶々語り參らせ候はん。

(略) 】

上記の「定家」は、下記のアドレスのものに因っている。

http://www5.plala.or.jp/obara123/u1123tei.htm

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の四「西行法師・式子内親王」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

本阿弥光悦書・俵屋宗達下絵「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(式子内親王・その一)」MOA美術館蔵

本阿弥光悦書・俵屋宗達下絵「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(式子内親王・その二)」MOA美術館蔵

7 式子内親王:それながらむかしにもあらぬ秋風にいとゞ詠(ながめ)を賤のをだまき

(釈文)曽連那可ら無可し尓も安ら怒秋風尓以登(ど)詠を賤濃を多ま起

(周辺メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syokusi.html#AT

それながら昔にもあらぬ月影にいとどながめをしづのをだまき〔新古368〕

【通釈】それはそれ、月は同じ月であるのに、やはり昔とは異なる月影――その光に、いよいよ物思いに耽って眺め入ってしまった、繰り返し飽きもせず。

【語釈】◇しづのをだまき 倭文(しづ)を織るのに用いた苧環。苧環を繰ると言うことから「繰り返し」の意を呼び込む。「しづ」には「(ながめを)しつ」の意を掛ける。

【補記】「前小斎院御百首」。新古今集では詞書「秋の歌とてよみ侍りける」、第三句「秋風に」とある。

(追記「周辺メモ」)

一 この歌の第三句を「秋風」(『新古今集』)とするか「月影」(「前小斎院御百首」)とするかでは、先の西行の「月」の歌の関連でイメージが様変わりしてくる。ここは、上記の絵図

(全体図の四「西行法師・式子内親王」・「式子内親王・その一」・「式子内親王・その二)」)

からして、断然に「月影」(「前小斎院御百首」)のイメージが優先されてくる。

二 上記の【通釈】は第三句が「月影」のもので、ここを「秋風」とすると、「昔と同じものでありながら、昔とちがって感じられる秋風で、いよいよ物思いを繰り返すことだ」(『新編日本古典文学全集43』)の簡潔な歌意を付記して置きたい。

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖」(歌合)(その一)後鳥羽院と式子内親王

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-11-23

狩野永納筆「新三十六人歌合画帖」(その一)後鳥羽院と式子内親王

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-01-09

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その五)

ここから「線描」の「秋の夜の月光」の世界での、「夢幻能」のような画面となってくる。

先の(その四)の「雄鹿と雌鹿」を「西行と待賢門院」と見立てると、この(その五)の「雄鹿と雌鹿」は、「定家と式子内親王」との見立てが連想されてくる。

と同時に、この「線描」の「秋の夜の月光」の二匹の鹿は、「定家と式子内親王」がそのモデルとされている「夢幻能」(能楽で主人公(シテ)を実在する人物でなく霊として登場させるもの)として名高い「三番目物」(鬘物)の「定家」のイメージが彷彿としてくる。

【 ワキ「山より出づる北時雨、山より出づる北時雨、行ゑや定めなかるらん。

ワキ「是は北國より出たる僧にて候、我未だ都を見ず候程に、此度思ひ立都に上り候。

(略)

シテ「それは時雨の亭とて由ある所なり、

其心をも知ろしめして立寄らせ給ふかと思へばかやうに申なり。

ワキ「げにげに是なる額を見れば、時雨の亭と書かれたり、折から面白うこそ候へ、

是はいかなる人の立置かれたる所にて候ぞ。

シテ「是は藤原の定家卿の建て置き給へる所なり、都のうちとは申ながら、心凄く、

時雨物哀なればとて、此亭を建て置き、時雨の比の年々は、

爰にて歌をも詠じ給ひしとなり、

(略)

ワキ「不思議やな是なる石塔を見れば、星霜古りたるに蔦葛這ひ纏ひ、

形も見えず候、是は如何なる人のしるしにて候ぞ

シテ「是は式子内親王の御墓にて候、又此葛をば定家葛と申候

ワキ「荒面白や定家葛とは、いかやうなる謂れにて候ぞ御物語候へ

シテ「式子内親王始めは賀茂の齋の宮にそなはり給ひしが、

程なく下り居させ給しを、定家卿忍び/\御契り淺からず、

其後式子内親王ほどなく空しく成給ひしに、定家の執心葛となつて御墓に這ひ纏ひ、互ひの苦しび離れやらず、共に邪婬の妄執を、御經を読み弔ひ給はば、猶々語り參らせ候はん。

(略) 】

上記の「定家」は、下記のアドレスのものに因っている。

http://www5.plala.or.jp/obara123/u1123tei.htm

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その六) [光悦・宗達・素庵]

その六 西行法師

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の四「西行法師・式子内親王」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(西行法師)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(サンリツ服部美術館蔵)

6 西行法師:覚束な秋はいかなるゆへのあればすずろに物の悲しかるらん

(釈文)覚束那秋盤い可な類遊へ濃安連半須々ろ尓物濃悲可るらん

(周辺メモ)

https://open.mixi.jp/user/17423779/diary/1965923738

↓

おぼつかな秋はいかなるゆゑのあればすずろにものの悲しかるらん

西行法師

秋の歌とてよみ侍(はべり)ける

新古今和歌集 巻第三 秋歌上 367

「どうもよく分からない。秋はどういうわけがあってこうむやみに物悲しいのであろう。」『新日本古典文学大系 11』p.118

山家集[西行の家集]「秋歌中に」。西行法師歌集。

すずろに=むやみに。「秋思」の歌。

(「西行と俊成」周辺メモ)

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖」(歌合)(その十八)皇太后宮大夫俊成(藤原俊成)と西行

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-01-05

狩野永納筆「新三十六人歌合画帖」(その十八)入道三品釈阿と西行法師

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-02-17

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その四)

367 おぼつかな秋はいかなる故のあればすずろに物の悲しかるらむ(西行法師)

368 それながら昔にもあらぬ秋風にいとどながめをしづのをだまき(式子内親王)

369 ひぐらしのなく夕暮ぞ憂かりけるいつもつきせぬ思なれども(藤原長能)

「秋の夕暮」十首一連の作に続く、「秋思」の歌の三首である。この歌題の「秋の夕暮」に続く「秋思」三首一連の流れは、前回に続く「新古今和歌集(有吉保稿)」に因るものである。

しかし、この「秋思」(そして「春愁」)については、より多く漢詩に由来するもので、「和歌・連歌・俳諧(連句・発句)」においては、その典型的(よく引用される)な例歌・例句は目にしない。

漢詩には、菅原道真の「秋思詩(秋思の詩)」が名高い。

九月十日(重陽後一日) 菅原道眞

去年今夜待清涼 去年の今夜清涼に待す

秋思詩編獨斷腸 秋思の詩編(下記=秋思詩)独り断腸

恩賜御衣今在此 恩賜の御衣今此に在り

捧持毎日拜餘香 捧持して毎日余香を拝す

秋思詩 ( 菅原道眞)

丞相度年幾樂思 丞相(大臣)年を度(わた)りて幾たびか楽思す

今宵觸物自然悲 今宵物に触れて自然に悲し

聲寒絡緯風吹處 声は寒し絡緯(秋の虫)風吹くの処

葉落梧桐雨打時 葉は落つ梧桐(青桐)雨打の時

君富春秋臣漸老 君(後醍醐天皇)は春秋に富ませたまい臣漸く老ゆ

恩無涯岸報猶遲 恩は涯岸無く報ゆること猶お遅し

不知此意何安慰 知らず此意何の安慰ぞ

酌酒聽琴又詠詩 酒を酌み琴を聴き又詩を詠ず

(上記の漢詩は、次のアドレスなどに因っている。)

http://shomon.livedoor.biz/archives/51879166.html

ここで、「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の四「西行法師・式子内親王」)」を凝視すると、歌は「秋思」の「西行(367)・式子内親王(368)」の二首が揮毫されているのだが、その図柄の二匹の鹿は、「著色(銀泥)」のもの(西行・367)と「線描主体の白い鹿」(式子内親王・368)のものと、明瞭に、その図柄の描写を転回しているものと解したい。

そして、この「著色(銀泥)」のもの(西行・367)から「線描主体の白い鹿」(式子内親王・368)への転回は、「秋の夕暮」の景(上記の「全体図一・二・三」=「西行・定家・雅経・宮内卿・長明」)から「『秋の夕暮=西行(367)』そして『秋の月光の夜=式子内親王(368)』への転回の図柄」(全体図四)と理解をしたい。

その上で、前回の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(鴨長明)」と、今回の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(西行法師)」とを、並列して鑑賞して見たい。

(再掲)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(鴨長明)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(MOA美術館蔵)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(西行法師)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(サンリツ服部美術館蔵)

上記の断簡図(鴨長明))は、「鴨長明とその師・俊恵」若しくは「『秋の夕暮』」十首一連の作のスタート(摂政太政大臣)とゴール(鴨長明)」との見立てと解すると、下段の断簡図(西行法師)は、雄鹿を「西行法師」とすると、もう一匹は雌鹿のようで、とすれば、西行出家(二十三歳時)の理由の一つとされている「失恋説」の相手方(高貴なる女性=待賢門院璋子=西行より十七歳年長)のイメージでもなくはない。

『西行(高橋英夫著)・岩波文庫』では、その「第二章武門からの出立―略伝(一)」の「悲恋―高貴なる女人」の中で、次の西行の三首を取り上げている。

知らざりき雲居のよそに見し月のかげを袂に宿すべしとは (『山家集』617)

おもかげの忘らるまじき別れかな名残を人の月にとどめて(『山家集』621)

嘆けとて月やはものを思はするかこち顔なるわが涙かな(『山家集』)628・「千載集」・「百人一首」)

そして、この一首目と三首目は、西行が最晩年になって自作を自ら選び、二つの「歌合」を作った『御裳濯河歌合』(「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥メモ・その一)と『宮河歌合』(「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥メモ・その二)の、その『御裳濯河歌合』(二十八番の「左」と「右」、「判詞=俊成)とが紹介されている。

左(『御裳濯河歌合』二十八番)

知らざりき雲居のよそに見し月のかげを袂に宿すべしとは (『山家集』617)

右(『御裳濯河歌合』二十八番)

嘆けとて月やはものを思はするかこち顔なるわが涙かな(『山家集』)628・「千載集」・「百人一首」)

判詞(『御裳濯河歌合』二十八番=俊成)

左右両首、ともに心すがた、ゆうなり。よき持(じ)とすべし。

【 この「ゆう」は「幽」であり、左右のどちらも「心」「すがた」において深遠にして微妙なものを示している。と俊成は見た。判定は「持」、つまり勝負なしの相い子、引き分けであった。しかも単なる「持」ではなくて「よき持」だというのである。おそらく俊成は、憚りあるをもって公けには語りえない西行の心底を察したのにちがいない。西行がこの二首を自歌合に組んだ衷情を心の中にのみこんで、「よき持とすべし」といたわったのではなかったか。

父、俊成が察したものを、子・定家は『小倉百人一首』の選定において再現したかのように感じられる。「知らざりき雲居のよそに見し月の……」では「雲居」という語がすでに「宮中」を暗示しているが、これに対して「嘆けとて月やはものを思はする……」ではすべてが包み隠されている。読み取れるのは、恋に発したものであるらしい「嘆き」の「涙」であり、情景の中に浮んで見えるのは、空の「月」である。通じない月、ただそれだけである。この歌の「月」は、言外に「雲居のよそに見し月」と等しいといえるにちがいない。 】(『西行(高橋英夫著)・岩波文庫』)

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の四「西行法師・式子内親王」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(西行法師)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(サンリツ服部美術館蔵)

6 西行法師:覚束な秋はいかなるゆへのあればすずろに物の悲しかるらん

(釈文)覚束那秋盤い可な類遊へ濃安連半須々ろ尓物濃悲可るらん

(周辺メモ)

https://open.mixi.jp/user/17423779/diary/1965923738

↓

おぼつかな秋はいかなるゆゑのあればすずろにものの悲しかるらん

西行法師

秋の歌とてよみ侍(はべり)ける

新古今和歌集 巻第三 秋歌上 367

「どうもよく分からない。秋はどういうわけがあってこうむやみに物悲しいのであろう。」『新日本古典文学大系 11』p.118

山家集[西行の家集]「秋歌中に」。西行法師歌集。

すずろに=むやみに。「秋思」の歌。

(「西行と俊成」周辺メモ)

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖」(歌合)(その十八)皇太后宮大夫俊成(藤原俊成)と西行

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-01-05

狩野永納筆「新三十六人歌合画帖」(その十八)入道三品釈阿と西行法師

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-02-17

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その四)

367 おぼつかな秋はいかなる故のあればすずろに物の悲しかるらむ(西行法師)

368 それながら昔にもあらぬ秋風にいとどながめをしづのをだまき(式子内親王)

369 ひぐらしのなく夕暮ぞ憂かりけるいつもつきせぬ思なれども(藤原長能)

「秋の夕暮」十首一連の作に続く、「秋思」の歌の三首である。この歌題の「秋の夕暮」に続く「秋思」三首一連の流れは、前回に続く「新古今和歌集(有吉保稿)」に因るものである。

しかし、この「秋思」(そして「春愁」)については、より多く漢詩に由来するもので、「和歌・連歌・俳諧(連句・発句)」においては、その典型的(よく引用される)な例歌・例句は目にしない。

漢詩には、菅原道真の「秋思詩(秋思の詩)」が名高い。

九月十日(重陽後一日) 菅原道眞

去年今夜待清涼 去年の今夜清涼に待す

秋思詩編獨斷腸 秋思の詩編(下記=秋思詩)独り断腸

恩賜御衣今在此 恩賜の御衣今此に在り

捧持毎日拜餘香 捧持して毎日余香を拝す

秋思詩 ( 菅原道眞)

丞相度年幾樂思 丞相(大臣)年を度(わた)りて幾たびか楽思す

今宵觸物自然悲 今宵物に触れて自然に悲し

聲寒絡緯風吹處 声は寒し絡緯(秋の虫)風吹くの処

葉落梧桐雨打時 葉は落つ梧桐(青桐)雨打の時

君富春秋臣漸老 君(後醍醐天皇)は春秋に富ませたまい臣漸く老ゆ

恩無涯岸報猶遲 恩は涯岸無く報ゆること猶お遅し

不知此意何安慰 知らず此意何の安慰ぞ

酌酒聽琴又詠詩 酒を酌み琴を聴き又詩を詠ず

(上記の漢詩は、次のアドレスなどに因っている。)

http://shomon.livedoor.biz/archives/51879166.html

ここで、「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の四「西行法師・式子内親王」)」を凝視すると、歌は「秋思」の「西行(367)・式子内親王(368)」の二首が揮毫されているのだが、その図柄の二匹の鹿は、「著色(銀泥)」のもの(西行・367)と「線描主体の白い鹿」(式子内親王・368)のものと、明瞭に、その図柄の描写を転回しているものと解したい。

そして、この「著色(銀泥)」のもの(西行・367)から「線描主体の白い鹿」(式子内親王・368)への転回は、「秋の夕暮」の景(上記の「全体図一・二・三」=「西行・定家・雅経・宮内卿・長明」)から「『秋の夕暮=西行(367)』そして『秋の月光の夜=式子内親王(368)』への転回の図柄」(全体図四)と理解をしたい。

その上で、前回の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(鴨長明)」と、今回の「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(西行法師)」とを、並列して鑑賞して見たい。

(再掲)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(鴨長明)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(MOA美術館蔵)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(西行法師)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(サンリツ服部美術館蔵)

上記の断簡図(鴨長明))は、「鴨長明とその師・俊恵」若しくは「『秋の夕暮』」十首一連の作のスタート(摂政太政大臣)とゴール(鴨長明)」との見立てと解すると、下段の断簡図(西行法師)は、雄鹿を「西行法師」とすると、もう一匹は雌鹿のようで、とすれば、西行出家(二十三歳時)の理由の一つとされている「失恋説」の相手方(高貴なる女性=待賢門院璋子=西行より十七歳年長)のイメージでもなくはない。

『西行(高橋英夫著)・岩波文庫』では、その「第二章武門からの出立―略伝(一)」の「悲恋―高貴なる女人」の中で、次の西行の三首を取り上げている。

知らざりき雲居のよそに見し月のかげを袂に宿すべしとは (『山家集』617)

おもかげの忘らるまじき別れかな名残を人の月にとどめて(『山家集』621)

嘆けとて月やはものを思はするかこち顔なるわが涙かな(『山家集』)628・「千載集」・「百人一首」)

そして、この一首目と三首目は、西行が最晩年になって自作を自ら選び、二つの「歌合」を作った『御裳濯河歌合』(「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥メモ・その一)と『宮河歌合』(「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥メモ・その二)の、その『御裳濯河歌合』(二十八番の「左」と「右」、「判詞=俊成)とが紹介されている。

左(『御裳濯河歌合』二十八番)

知らざりき雲居のよそに見し月のかげを袂に宿すべしとは (『山家集』617)

右(『御裳濯河歌合』二十八番)

嘆けとて月やはものを思はするかこち顔なるわが涙かな(『山家集』)628・「千載集」・「百人一首」)

判詞(『御裳濯河歌合』二十八番=俊成)

左右両首、ともに心すがた、ゆうなり。よき持(じ)とすべし。

【 この「ゆう」は「幽」であり、左右のどちらも「心」「すがた」において深遠にして微妙なものを示している。と俊成は見た。判定は「持」、つまり勝負なしの相い子、引き分けであった。しかも単なる「持」ではなくて「よき持」だというのである。おそらく俊成は、憚りあるをもって公けには語りえない西行の心底を察したのにちがいない。西行がこの二首を自歌合に組んだ衷情を心の中にのみこんで、「よき持とすべし」といたわったのではなかったか。

父、俊成が察したものを、子・定家は『小倉百人一首』の選定において再現したかのように感じられる。「知らざりき雲居のよそに見し月の……」では「雲居」という語がすでに「宮中」を暗示しているが、これに対して「嘆けとて月やはものを思はする……」ではすべてが包み隠されている。読み取れるのは、恋に発したものであるらしい「嘆き」の「涙」であり、情景の中に浮んで見えるのは、空の「月」である。通じない月、ただそれだけである。この歌の「月」は、言外に「雲居のよそに見し月」と等しいといえるにちがいない。 】(『西行(高橋英夫著)・岩波文庫』)

「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その五) [光悦・宗達・素庵]

その五 鴨長明

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の三「宮内卿・鴨長明」)」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(鴨長明)」(画)俵屋宗達(書)本阿弥光悦(MOA美術館蔵)