最晩年の光悦書画巻(その六) [光悦・宗達・素庵]

(その六)草木摺絵新古集和歌巻(その六・廉義公)

(3-3)

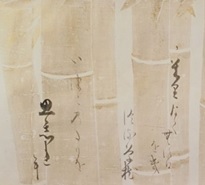

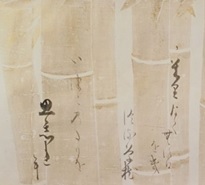

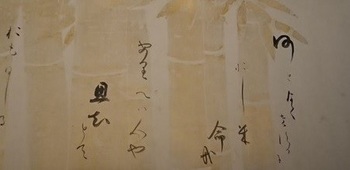

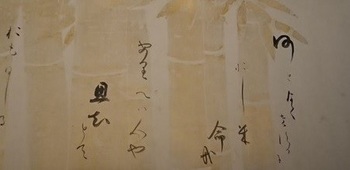

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-3)

MOA美術館蔵 紙本墨画 金銀泥摺絵 一巻 縦34.1㎝ 長907.0㎝

この図(3-3)の中央部分からの歌は、次の一首である。

昨日まで逢ふにしかばと思ひしを今日は命の惜しくもあるかな(廉義公「新古今」1152)

(釈文)

昨日ま天安ふ尓し可へバと思ひしを今日ハ命濃惜久も有哉(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

この歌は、『新古今和歌集』には、次のような詞書が付してある。

人のもとにまかり初めて、朝に遣はしける

昨日まで逢ふにしかばと思ひしを今日は命の惜しくもあるかな(廉義公「新古今」1152)

(昨日まで、逢うこととひきかえに、できるならば、命はどのようになってもかまわないと思っていたのですが、今日は、その命が惜しく思われることです。)

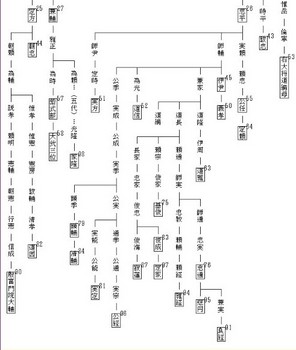

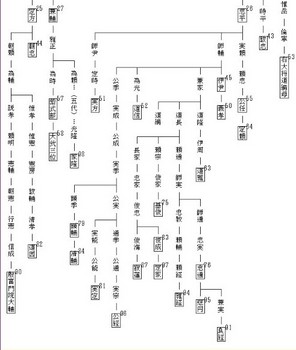

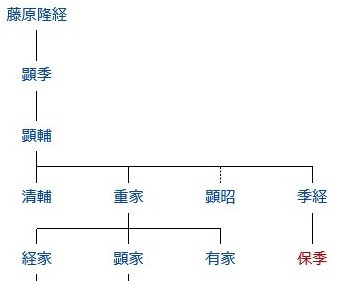

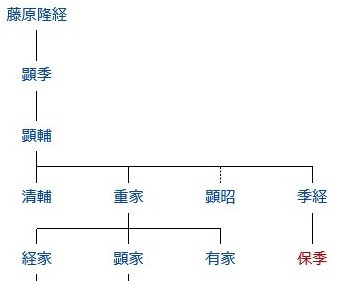

この歌の作者、廉義公とは、「26忠平(貞信公)→実頼→頼忠(廉義公)→55公任→84定頼」(番号=「百人一首」歌番号)の、忠平直系(小野宮流)の関白・太政大臣を歴任した藤原頼忠の諡号(しごう)である。

この頼忠は、晩年には、従兄弟の藤原兼家(九条流)との政争に敗れて、一条天皇の即位と共に関白を辞し、失意のうちに薨御した。

この「諡号」は、右大臣在任中に没した藤原不比等(文忠公・淡海公)が嚆矢で、後の摂関期には、摂関・太政大臣を務めて在俗のまま没した者に限っての、下記のとおりの九例を数えるだけである。

臣下の諡号と国公(『ウィキペディア(Wikipedia)』)

ここで、「藤原伊尹(謙徳公)」と「藤原兼通(忠義公)とは「九条流藤原家」の「長男」

と「次男」で、その三男が「藤原兼家」なのである。そして、「伊尹(謙徳公)」の摂政・関白の後継を巡って、「兼通(忠義公)」と「兼家」との兄弟喧嘩となり。当時官職が上であった三男の「兼家」が年齢順で関白職となり、更に、この「兼通(忠義公)」の後継の関白に、実弟の「兼家」ではなく、「小野宮流藤原家」の「実頼(清慎公)」の嫡子「頼忠(廉義公)」に指名し、ここで、「九条流藤原家」は、「兼通(忠義公)」と「兼家」との両家に分裂し、以後、「兼家」が、初めて「前職大臣身分(大臣と兼官しない)の摂政」の地位を獲得し、「藤氏長者」(藤原氏一族全体の氏長者)の名を欲しい侭にすることになる。

この「藤氏長者」の「九条流藤原家」の全盛者の頂点を極めたのが「藤原道長」であり、

そして、もう一方の「小野宮流藤原家」の「頼忠(廉義公)」の嫡子が、「藤原公任」なのである。この「藤原公任」は、簡略に記述すると、次のとおりとなる。

【藤原公任(966~1041)

平安中期の歌人・歌学者。通称、四条大納言。四納言の一人。実頼の孫。正二位権大納言。故実に明るく、諸芸に秀で、名筆家としても知られる。「和漢朗詠集」「拾遺抄」「三十六人撰」の撰者。著「新撰髄脳」「和歌九品」「北山抄」、家集「前大納言公任卿集」 】(「{大辞林 第三版」)

これに対して、「藤原道長」の簡略な記述は次のとおりである。

【藤原道長(966~1027)

平安中期の廷臣。摂政。兼家の子。道隆・道兼の弟。法名、行観・行覚。通称を御堂関白というが、内覧の宣旨を得たのみで正式ではない。娘三人(彰子・姸子・威子)を立后させて三代の天皇の外戚となり摂政として政権を独占、藤原氏の全盛時代を現出した。1019年出家、法成寺を建立。日記「御堂関白記」がある。 】(「{大辞林 第三版」)

ここでは、この「藤原公任と藤原道長」が共に、「康保三年生れ(九六六)」で、一言ですると、「藤原公任」は「平安中期の歌人・歌学者(文人)」、「藤原道長は「平安中期の廷臣。摂政(政治家)」ということになる。

しかし、『新古今和歌集』の入集数を見ると、「藤原公任」は六首、「藤原道長」(法成寺入道前摂政太政大臣」)は五首と、絶妙なバランスが覗えるのである。

ともすると、「藤原道長」は、「この世をば我が世とぞ思ふ望月のかけたることもなしと思へば」で象徴するように、権力の絶頂を極めた政治家として面が強調されているが、「三舟の才」(「漢詩・和歌・管弦の三舟の才」)の故事を遺している「藤原公任」に負けず劣らず、その漢詩は『本朝麗藻(ほんちょうれいそう)』に多数収められて、和歌の方も『後拾遺集』以下の勅撰集に三十三首採られているほどの大文人の一人であった。

中でも、道長の娘の中宮彰子の側近に、当時の才媛を呼び集め、そのサロンから、『源氏物語』作者の紫式部、王朝有数の歌人として知られる和泉式部、歌人で『栄花物語』正編の作者と伝えられる赤染衛門などの女流作家が巣立ち、その競い合いから『枕草紙』の清少納言などの、いわゆる「女流文学の隆盛」を導いた背後の人物として、「藤原道長」の貢献というのは、やはり特筆して置く必要があろう。

ここでは、『大鏡』(「第五巻)13 若き日の道長の心意気と,その剛胆ぶり」の「兼家・公任・道長」などに関する、次の事項について付記して置きたい。

(付記)

【四条の大納言(藤原公任)のかく何事もすぐれ、めでたくおはしますを、大入道殿(藤原兼家)、「いかでか、かからむ。うらやましくもあるかな。わが子どもの、影だに踏むべくもあらぬこそ、くちをしけれ。」と申させ給ひければ、中関白殿(藤原道隆)、粟田殿(藤原道兼)などは、げにさもとや思すらむと、恥づかしげなる御気色にて、ものものたまはぬに、この入道殿(藤原道長)は、いと若くおはします御身にて、「影をば踏まで、面をやは踏まぬ。」(「影はともかくとしても、面を踏まずにおくものか」)とこそ仰せられけれ。まことにこそさおはしますめれ。内大臣殿(藤原教通)をだに、近くてえ見たてまつり給はぬよ。】(『大鏡』(「第五巻)13 若き日の道長の心意気と,その剛胆ぶり」)

↑

https://sites.google.com/site/iwanamigakujutu/top/gakujutu/0400-0599/0491

↓

|第5巻 太政大臣道長 上

|1 世継の翁の語り口が改まる,これこそ今を時めく入道殿下よ

|2 好運児道長,政敵などいっせいに病没

|3 道長の正室倫子のはなばなしい子女たち

|4 いまさらのように,倫子の羽ぶりを讃嘆する

|5 高松殿明子,選ばれて道長の側室となる

|6 明子が生んだ多彩な子女たち

|7 顕信,突然の出家,乳母の身もだえしての嘆き,周囲の人々の思惑

|8 顕信出家に対する道長の心境,受戒に際しての手厚い処置,顕信の悟りの姿

|9 道長の二人の室倫子・明子の礼讃,そして二人とも源氏の出であることの指摘

|10 道長,突如として出家,后の宮々の動揺

|11 満六十歳の道長に,輝かしき姫の三人の后の宮

|12 道長,事によせてすぐれた歌才を発揮

|13 若き日の道長の心意気と,その剛胆ぶり

|14 飯室の権僧正の伴僧,道長の人相を絶讃する

|15 賀茂の行幸で示した道長の容姿のすばらしさ

|16 不遇時の道長,競射で政敵伊周を圧倒する

|17 女院の石山詣でに,道長,伊周に強引に振舞う

|18 上巳の御禊の日の河原遊びに,道長の車副が,伊周を圧迫する

|19 女院詮子の道長への愛情と,道長の運勢の強さ|藤原氏の物語

|20 世継の翁は,ここで話題を改めて,藤原氏の始祖鎌足から語りだす

|21 鎌足の息子不比等から子女へと話題は展開,藤原四家の起こりを語る

|22 北家十三代の系譜,興福寺の唯摩会

|23 冬嗣,南円堂を建立,丈六の不空羂索観音を安置する

|24 頼道の若君の七夜に道長の贈歌,藤原北家の栄え

|25 藤原氏の氏神の由来,そして大原野・吉田神社の創始

|26 鎌足の氏寺東武峯,不比等の山階寺,そして「山階道理」の由来

|27 皇后の御父,天皇の御外祖父について

|28 道長の無量寿院の建立,それにまつわる浄妙寺の建立

|29 基経の極楽寺の建立と,その発願の動機

|30 法性寺の建立,楞厳院の由来,そして道長の絶大な運勢の礼讃

|31 二人の翁が,深い共感をもって,道長の治世のすばらしさ,たのもしさを語る

|32 法成寺金堂供養の翌日の道長の一族の宮たちの参詣姿の美々しさ

|33 盛儀をのぞき見する三人の乳母を,叱りもせず,のろける道長

|34 金堂供養の盛儀を拝観して,河内の聖人が道心を深める

|35 彰子受戒の噂が立ち,それを踏まえての世継夫妻のユーモラスな会話

|36 嬉子の懐妊と寛子の病気,それにつけての翁たちの回想

|37 世継の翁,禎子に関しての夢想を語る

最晩年の光悦書画巻(その五)- [光悦・宗達・素庵]

(その五)草木摺絵新古集和歌巻(その五・業平朝臣)

(3-3)

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-3)

MOA美術館蔵 紙本墨画 金銀泥摺絵 一巻 縦34.1㎝ 長907.0㎝

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-3-1)

ここは、「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の次の歌が揮毫されている。

(思ふには忍ぶることぞ)まけにける逢ふにしかへばさもあらばあれ

釈文

(おも婦尓ハ忍流事曽)ま気尓介る逢尓し可へバ左も安ら半安連(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

この前半部分の(おも婦尓ハ忍流事曽)は、前の「限りなく結び置きつる草枕いつこのたびを思ひ忘れん」(謙徳公)の後に書かれていて、この「3-3-1図」には出てこない。

題知らず

思ふには忍ぶることぞ負けにける逢ふにしかへばさもあらばあれ(業平朝臣「新古今」1151)

(あなたを思う心には、秘めて耐えていることのほうが負けてしまいました。今は逢うこととひきかえに、できるならば、命はどのようになってもかまいません。)

この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」では、詞書(題知らず)と作者名(業平朝臣)は書かれていないが、最晩年の「草木摺絵新古集和歌巻」では、それらも書かれている。

この歌は、『伊勢物語』(六五段)に出てくるものである。

http://ise-monogatari.hix05.com/4/ise-065.arihara.html

【むかし、おほやけおぼして使う給ふ女の、色ゆるされたるありけり。大御息所とていますがりけるいとこなりけり。殿上にさぶらひける在原なりける男の、まだいと若かりけるを、この女あひしりたりけり。男、女方ゆるされたりければ、女のある所に来てむかひをりければ、女、いとかたはなり、身も亡びなむ、かくなせそ、といひければ、

思ふにはしのぶることぞ負けにける逢ふにしかへばさもあらばあれ

といひて曹司におり給へれば、例の、この御曹司には、人の見るをも知らでのぼりゐければ、この女、思ひわびて里へゆく。

(昔、天皇が御寵愛になって召しつかわれた女で、禁色を許された者があった。大御息所としておいでになられたお方の従妹であった。殿上に仕えていた在原という男で、まだたいそう若かった者を、この女は愛人にしていた。男は、宮殿内の女房の詰所に出入りを許されていたので、女のところに来て向かい合って座っていたところ、女が、とてもみっともない、身の破滅になりますから、そんなことはやめなさい、と言ったので、男は

あなたを思う心に忍ぶ心が負けてしまいました、あなたに会える喜びにかえられれば、どうなってもよいのです

と読んだ。(そして女が)曹司に下ると、例の男は、この曹司に、人目を憚らずについて来たので、この女は、困り果てて実家に帰ったのだった。) 】『伊勢物語』(六五段)

『本阿弥行状記』(中巻・一三八段)にも、次のような記述がある。

【 『本阿弥行状記』(中巻・一三八段)

本朝物語の類

源氏物語 伊勢物語(作者不詳) つれつれ艸(兼好) 枕草紙(清少納言) かけろふ

日記(道綱母) 栄花物語(赤染衛門) さころも 三鏡 世継

凡おのおの才ある女の作にて、中々やはらかに文法の據なきもの也。然るに我朝の物語は淫楽の謀となりて、見るも物うしとて毎度学者の申さるゝ所可笑。孔子の撰みたまふ詩経にも、面々の風儀淫楽の事おほくのせあり。かなか、真字かのかはりめにて、勧善懲悪のいましめならずや。和文は見る所幽玄に、廻り遠きが如し。漢文は漢字にて義理とけ易し。此かはりめを学者のわけざる不届なる。 】(『本阿弥行状記と光悦(正木篤三著)』)

ここに出てくる「和文は見る所幽玄に」の「幽玄」は、俊成の歌論の「幽玄」そして「もののあわれ」を踏まえてのものであろう。光悦は、日本の古典の、「和歌」そして「本朝物語」について精通していたことと、「仮名文字」そして「真名文字」などに関して、書家として一家言を有していたこととが、これらのことからも十分に覗える。

(追記メモ)

在原業平(ありわらのなりひら) 天長二~元慶四(825-880) 通称:在五中将

平城天皇の孫。阿保親王の第五子。母は桓武天皇の皇女伊都内親王。兄に仲平・行平・守平などがいる。紀有常女(惟喬親王の従妹)を妻とする。子の棟梁・滋春、孫の元方も勅撰集に歌を収める歌人である。妻の妹を娶った藤原敏行と親交があった。系図

阿保親王が左遷先の大宰府から帰京した翌年の天長二年(835)に生れる。同三年(826)、兄たちは臣籍に下り、在原姓を賜わる。仁明天皇の承和八年(841)、右近衛将監となる。同十二年、左近衛将監。同十四年(847)頃、蔵人となる。嘉祥二年(849)、従五位下に叙される。しかし仁明天皇が崩じ、文徳天皇代になると昇進は停まり、以後十三年間にわたり叙位に与らなかった。清和天皇の貞観四年(862)、ようやく従五位上に進み、以後、左兵衛権佐・左兵衛佐・右馬頭・右近衛権中将などを経て、元慶三年(879)頃、蔵人頭の重職に就任する(背後には二条后藤原高子(たかいこ)の引き立てがあったと推測される)が、翌年五月二十八日、卒去した。五十六歳。最終官位は従四位上。

文徳天皇の皇子惟喬親王に仕える。同親王や、高子のサロンで詠んだ歌がある。また貞観十七年(875)、藤原基経の四十賀に歌を奉った。

『三代実録』には「体貌閑麗、放縦不拘、略無才覚、善作倭歌」とある。『伊勢物語』の主人公は業平その人であると古くから信じられた。ことに高子や伊勢斎宮との恋を描く段、東下りの段などは名高い。家集『在原業平集』(『在中将集』)があり、これは古今集・後撰集・伊勢物語・大和物語から業平関係の歌を抜き出して編集したものと考えられている(成立は西暦11世紀初め頃か)。六歌仙・三十六歌仙。古今集の三十首を始め勅撰入集は八十六首。

勅撰集より四十八首、『業平集』より一首、『定家八代抄』より一首、計五十首を選び出した。歌本文は新編国歌大観に拠り、表記もなるべく底本に従うようにしたが、読みやすさを考慮して仮名を漢字に改めた場合がある(特に詞書についてはその例が多い)。

題しらず

思ふには忍ぶることぞ負けにける逢ふにしかへばさもあらばあれ(新古1151)

【通釈】あなたを慕う気持には、人目を憚る気遣いが負けてしまった。逢うことと引き換えにするのなら、どうなろうと構うものか。

【補記】新古今集では「逢ふ恋」の歌群に置かれ、逢瀬に身の破滅さえ賭けて惜しまぬ心情の歌となる。新古今集がこれを業平作としたのは、伊勢物語に主人公の歌として出て来るからで、実際には古今集よみ人しらず歌(下記参考歌)の改作転用であることが明らかである。伊勢物語六十五段、二条后との痛切な後日譚。

(3-3)

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-3)

MOA美術館蔵 紙本墨画 金銀泥摺絵 一巻 縦34.1㎝ 長907.0㎝

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-3-1)

ここは、「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の次の歌が揮毫されている。

(思ふには忍ぶることぞ)まけにける逢ふにしかへばさもあらばあれ

釈文

(おも婦尓ハ忍流事曽)ま気尓介る逢尓し可へバ左も安ら半安連(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

この前半部分の(おも婦尓ハ忍流事曽)は、前の「限りなく結び置きつる草枕いつこのたびを思ひ忘れん」(謙徳公)の後に書かれていて、この「3-3-1図」には出てこない。

題知らず

思ふには忍ぶることぞ負けにける逢ふにしかへばさもあらばあれ(業平朝臣「新古今」1151)

(あなたを思う心には、秘めて耐えていることのほうが負けてしまいました。今は逢うこととひきかえに、できるならば、命はどのようになってもかまいません。)

この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」では、詞書(題知らず)と作者名(業平朝臣)は書かれていないが、最晩年の「草木摺絵新古集和歌巻」では、それらも書かれている。

この歌は、『伊勢物語』(六五段)に出てくるものである。

http://ise-monogatari.hix05.com/4/ise-065.arihara.html

【むかし、おほやけおぼして使う給ふ女の、色ゆるされたるありけり。大御息所とていますがりけるいとこなりけり。殿上にさぶらひける在原なりける男の、まだいと若かりけるを、この女あひしりたりけり。男、女方ゆるされたりければ、女のある所に来てむかひをりければ、女、いとかたはなり、身も亡びなむ、かくなせそ、といひければ、

思ふにはしのぶることぞ負けにける逢ふにしかへばさもあらばあれ

といひて曹司におり給へれば、例の、この御曹司には、人の見るをも知らでのぼりゐければ、この女、思ひわびて里へゆく。

(昔、天皇が御寵愛になって召しつかわれた女で、禁色を許された者があった。大御息所としておいでになられたお方の従妹であった。殿上に仕えていた在原という男で、まだたいそう若かった者を、この女は愛人にしていた。男は、宮殿内の女房の詰所に出入りを許されていたので、女のところに来て向かい合って座っていたところ、女が、とてもみっともない、身の破滅になりますから、そんなことはやめなさい、と言ったので、男は

あなたを思う心に忍ぶ心が負けてしまいました、あなたに会える喜びにかえられれば、どうなってもよいのです

と読んだ。(そして女が)曹司に下ると、例の男は、この曹司に、人目を憚らずについて来たので、この女は、困り果てて実家に帰ったのだった。) 】『伊勢物語』(六五段)

『本阿弥行状記』(中巻・一三八段)にも、次のような記述がある。

【 『本阿弥行状記』(中巻・一三八段)

本朝物語の類

源氏物語 伊勢物語(作者不詳) つれつれ艸(兼好) 枕草紙(清少納言) かけろふ

日記(道綱母) 栄花物語(赤染衛門) さころも 三鏡 世継

凡おのおの才ある女の作にて、中々やはらかに文法の據なきもの也。然るに我朝の物語は淫楽の謀となりて、見るも物うしとて毎度学者の申さるゝ所可笑。孔子の撰みたまふ詩経にも、面々の風儀淫楽の事おほくのせあり。かなか、真字かのかはりめにて、勧善懲悪のいましめならずや。和文は見る所幽玄に、廻り遠きが如し。漢文は漢字にて義理とけ易し。此かはりめを学者のわけざる不届なる。 】(『本阿弥行状記と光悦(正木篤三著)』)

ここに出てくる「和文は見る所幽玄に」の「幽玄」は、俊成の歌論の「幽玄」そして「もののあわれ」を踏まえてのものであろう。光悦は、日本の古典の、「和歌」そして「本朝物語」について精通していたことと、「仮名文字」そして「真名文字」などに関して、書家として一家言を有していたこととが、これらのことからも十分に覗える。

(追記メモ)

在原業平(ありわらのなりひら) 天長二~元慶四(825-880) 通称:在五中将

平城天皇の孫。阿保親王の第五子。母は桓武天皇の皇女伊都内親王。兄に仲平・行平・守平などがいる。紀有常女(惟喬親王の従妹)を妻とする。子の棟梁・滋春、孫の元方も勅撰集に歌を収める歌人である。妻の妹を娶った藤原敏行と親交があった。系図

阿保親王が左遷先の大宰府から帰京した翌年の天長二年(835)に生れる。同三年(826)、兄たちは臣籍に下り、在原姓を賜わる。仁明天皇の承和八年(841)、右近衛将監となる。同十二年、左近衛将監。同十四年(847)頃、蔵人となる。嘉祥二年(849)、従五位下に叙される。しかし仁明天皇が崩じ、文徳天皇代になると昇進は停まり、以後十三年間にわたり叙位に与らなかった。清和天皇の貞観四年(862)、ようやく従五位上に進み、以後、左兵衛権佐・左兵衛佐・右馬頭・右近衛権中将などを経て、元慶三年(879)頃、蔵人頭の重職に就任する(背後には二条后藤原高子(たかいこ)の引き立てがあったと推測される)が、翌年五月二十八日、卒去した。五十六歳。最終官位は従四位上。

文徳天皇の皇子惟喬親王に仕える。同親王や、高子のサロンで詠んだ歌がある。また貞観十七年(875)、藤原基経の四十賀に歌を奉った。

『三代実録』には「体貌閑麗、放縦不拘、略無才覚、善作倭歌」とある。『伊勢物語』の主人公は業平その人であると古くから信じられた。ことに高子や伊勢斎宮との恋を描く段、東下りの段などは名高い。家集『在原業平集』(『在中将集』)があり、これは古今集・後撰集・伊勢物語・大和物語から業平関係の歌を抜き出して編集したものと考えられている(成立は西暦11世紀初め頃か)。六歌仙・三十六歌仙。古今集の三十首を始め勅撰入集は八十六首。

勅撰集より四十八首、『業平集』より一首、『定家八代抄』より一首、計五十首を選び出した。歌本文は新編国歌大観に拠り、表記もなるべく底本に従うようにしたが、読みやすさを考慮して仮名を漢字に改めた場合がある(特に詞書についてはその例が多い)。

題しらず

思ふには忍ぶることぞ負けにける逢ふにしかへばさもあらばあれ(新古1151)

【通釈】あなたを慕う気持には、人目を憚る気遣いが負けてしまった。逢うことと引き換えにするのなら、どうなろうと構うものか。

【補記】新古今集では「逢ふ恋」の歌群に置かれ、逢瀬に身の破滅さえ賭けて惜しまぬ心情の歌となる。新古今集がこれを業平作としたのは、伊勢物語に主人公の歌として出て来るからで、実際には古今集よみ人しらず歌(下記参考歌)の改作転用であることが明らかである。伊勢物語六十五段、二条后との痛切な後日譚。

最晩年の光悦書画巻(その四)- [光悦・宗達・素庵]

(その四)草木摺絵新古集和歌巻(その四・謙徳公)

(3-2)

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-2)

MOA美術館蔵 紙本墨画 金銀泥摺絵 一巻 縦34.1㎝ 長907.0㎝

(3-2-1)

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-2-1)

「花卉摺下絵新古今集和歌巻」(3-2図)は「儀同三司母と謙徳公」の二首が揮毫されていた、その後半の部分図(3-2-1図)が、「謙徳公」の歌である。

忍びたる女をかりそめなる所に率(ゐ)てまかりて、

朝に遣はしける

限りなく結び置きつる草枕いつこのたびを思ひ忘れん(謙徳公「新古今」1149)

(いつまでもと約束して置いてきた旅寝の枕よ。いつ今度の旅を忘れようか。)

(釈文)

可幾里なく無須日を幾徒流草枕い津こ乃多日を思忘連牟(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

謙徳公(藤原伊尹:924-972)は、貞信公(藤原忠平:880-949)の孫である。そして、謙徳公の三男が、藤原義孝(954-974)で、この三人は、「百人一首」にその名を列ねている。

026 小倉山峰の紅葉は心あらば今ひとたびのみゆ待たなむ(貞信公「百人一首」)

045 あはれともいふべき人は思ほえで 身のいたづらになりぬべきかな(謙徳公「百人一首」)

050 君がため惜しからざりし命さへ長くもがなと思ひけるかな(藤原義孝「百人一首」)

百人一首歌人系図(藤原氏)

http://kitagawa.la.coocan.jp/data/100keizu02.html

この貞信公(藤原忠平:880-949)の直系が、摂関政治の中枢であると同時に「百人一首」の主流でもある。

051 かくとだにえやは伊吹のさしも草 さしも知らじな燃ゆる思ひを(藤原実方「百人一首」)

052 明けぬれば暮るるものとは知りながら なほ恨めしきあさぼらけかな(藤原道信「百人一首」)

055 滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほ聞こえけれ(大納言公任「百人一首」)

064 朝ぼらけ宇治の川霧たえだえにあらはれわたる瀬々の網代木(権中納言定頼「百人一首」)

光悦の「和歌に関する鋭い感覚、深い鑑賞能力は、古今伝授家など足元に及ばない」(『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭編集・執筆)』「鼎談 江戸文化をコーディネートした光悦」の「河野元昭」発言)と、光悦自身「自分は和歌は下手だ」と言っているニュアンス(『本阿弥行状記』)と関連させて、言及している。

これらのことに関しての『本阿弥行状記』(中巻・一三六段)に、次のように記述されている。

【 『本阿弥行状記・中巻・一三六段』

和歌は本朝よの始りて今に絶せず。下々までも取扱ふことなり。我は歌を詠ずる事はしらずといへども、地下の歌詠達の申さるゝは、新古今は花が実に過て手本にならず。それより前の古今集、千載集などこそ手本にはなる、と申さるゝにつきて、しらぬながら心をとめて、古今集を始め、二十一代集を凡に見侍りしに、しひて新古今集ばかり花が実に過候と申は愚眼にはとまらず。能々考るに、新古今は詩にて申さば、晩唐の風儀にも叶い申べきか、中々今時の浮薄の人の手本にしたりとも、詠ることにも存ぜられず、しかれども頓阿、逍遥院殿の歌集を見候へば、甚だ新古今の詠かたに能似候やうに被存候。此新古今は撰者五人ありといへども、専ら後鳥羽院の思召にで御撰のもの故、五人の撰者そこそこの集故、自然と花実に過候と申計り、誰いふとなく世に申侍りし思はれ候か。また後代の歌仙良経公、俊成卿、西行、家隆卿、慈鎮、定家卿この人々末代の人丸と被存。此衆のある故に、今に歌相応地下までも詠ることかとぞんじられ候。 】(『本阿弥行状記と光悦(正木篤三著)』)

これらのことからしても、光悦の、この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」と「草木摺絵新古集和歌巻」の背景になっている『新古今和歌集』の「巻十二と巻十三(恋歌)」の流れと、「百人一首」の「貞信公(026)→謙信公(045)→藤原義孝(050)」、そして、それに続く、「藤原実方(051)→藤原道信(052)→大納言公任(055)→権中納言定頼(064)」の流れについては、これらを揮毫する光悦の脳裏にあったと解することは、これは、これまた、自然の流れのように思われる。

(追記メモ一)

https://www.ogurasansou.co.jp/site/hyakunin/045.html

謙徳公(けんとくこう。924~972)

生前の名前を藤原伊尹(ふじわらのこれただ)といい、右大臣師輔(もろすけ)の長男です。娘が冷泉天皇の女御となり、花山天皇の母となったため、晩年は摂政・太政大臣にまで昇進しました。自邸が一条にあったので「一条摂政」と呼ばれます。和歌所の別当として、当時の和歌の名手を集めた梨壺の五人(清原元輔・紀時文・大中臣能宣・源順・坂上望城)を率いて、後撰集の選定に関わりました。才色兼備の貴公子だったようです。建徳公はおくり名です。

「拾遺集」の詞書には「もの言ひはべりける女の、つれなくはべりて、さらに逢はずはべりけれ」とあり、言い寄った女性がだんだん冷たくなって逢ってもくれなくなったから詠んだんだそうです。言い寄った女性に嫌われたから、誰も私を可哀想だと言ってくれない、ああ、このままむなしく死んでしまうのだよ、と嘆いているようですね。失恋の痛手に嘆く優男の風情で、ひょっとしたら母性本能をくすぐられる男なのかもしれません。

実はこの歌の作者、謙徳公は才色兼備の相当な風流貴公子だったようです。この人が「ああ、このまま嘆き悲しんで私は死んでしまうのだろうか」なんて言ったら、周りの女性が「ああ、なんてことでしょう」とわっと騒ぎたてたことでしょう。母性本能をかき立てるどころか、美男特有のパフォーマンスだったのかもしれませんね。でも今の世の中、本当にちょっとしたことで世の中に絶望して犯罪に走るとか、閉じこもってしまうことも多いですね。確かにストレスの多い世の中ですが、男性も女性も一度くらいの失恋でくよくよせずに、独り身のイイ男イイ女はいっぱい世の中に余っているのですから。明るくいきましょう。

(追記メモ二)

http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-YMST/yamatouta/sennin/koremasa.html

藤原伊尹(ふじわらのこれまさ(-これただ)) 延長二~天禄三(924-972) 通称:一条摂政 諡号:謙徳公

右大臣師輔の長男。母は贈正一位藤原盛子(藤原経邦女)。兼通・兼家・為光・公季(いずれも太政大臣)は弟。恵子女王を室とし、懐子(冷泉院女御)・義孝・義懐らをもうける。書家として名高い行成は孫。

天慶四年(941)二月、従五位下に叙せられ、同年四月、昇殿を許される。同五年十二月、侍従。その後右兵衛佐を経て、天暦二年(948)正月、左近少将となり、同年二月には蔵人に補せられる。同九年、中将。同十年、蔵人頭に任ぜられたが、この地位を争った藤原朝成(あさひら。定方の子)に恨まれ、子孫にまで祟られたと言う(『大鏡』)。天徳四年(960)八月、参議に就任し、三十七歳にして台閣に列した。康保四年(967)正月、中納言・従三位。同年十二月、さらに権大納言となる。安和二年(969)、むすめ懐子所生の師貞親王(のちの花山天皇)が皇太子になると、以後は急速に昇進。同年大納言、天禄元年(970)右大臣と進み、同年五月には摂政に就いた。同二年十一月、太政大臣正二位となったが、翌年の天禄三年十一月一日、薨じた。四十九歳。贈一位、参河国に封ぜられ、謙徳公の諡を賜わる。

天暦五年(951)、梨壺に設けられた撰和歌所の別当に任ぜられ、『後撰集』の編纂に深く関与した。架空の人物「大蔵史生倉橋豊蔭」に仮託した歌物語的な部分を含む家集『一条摂政御集』がある。『大鏡』にもこの家集の名が見え、歌才が賞讃されている。後撰集初出。勅撰入集三十七首。小倉百人一首にも歌を採られている。

(3-2)

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-2)

MOA美術館蔵 紙本墨画 金銀泥摺絵 一巻 縦34.1㎝ 長907.0㎝

(3-2-1)

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-2-1)

「花卉摺下絵新古今集和歌巻」(3-2図)は「儀同三司母と謙徳公」の二首が揮毫されていた、その後半の部分図(3-2-1図)が、「謙徳公」の歌である。

忍びたる女をかりそめなる所に率(ゐ)てまかりて、

朝に遣はしける

限りなく結び置きつる草枕いつこのたびを思ひ忘れん(謙徳公「新古今」1149)

(いつまでもと約束して置いてきた旅寝の枕よ。いつ今度の旅を忘れようか。)

(釈文)

可幾里なく無須日を幾徒流草枕い津こ乃多日を思忘連牟(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

謙徳公(藤原伊尹:924-972)は、貞信公(藤原忠平:880-949)の孫である。そして、謙徳公の三男が、藤原義孝(954-974)で、この三人は、「百人一首」にその名を列ねている。

026 小倉山峰の紅葉は心あらば今ひとたびのみゆ待たなむ(貞信公「百人一首」)

045 あはれともいふべき人は思ほえで 身のいたづらになりぬべきかな(謙徳公「百人一首」)

050 君がため惜しからざりし命さへ長くもがなと思ひけるかな(藤原義孝「百人一首」)

百人一首歌人系図(藤原氏)

http://kitagawa.la.coocan.jp/data/100keizu02.html

この貞信公(藤原忠平:880-949)の直系が、摂関政治の中枢であると同時に「百人一首」の主流でもある。

051 かくとだにえやは伊吹のさしも草 さしも知らじな燃ゆる思ひを(藤原実方「百人一首」)

052 明けぬれば暮るるものとは知りながら なほ恨めしきあさぼらけかな(藤原道信「百人一首」)

055 滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほ聞こえけれ(大納言公任「百人一首」)

064 朝ぼらけ宇治の川霧たえだえにあらはれわたる瀬々の網代木(権中納言定頼「百人一首」)

光悦の「和歌に関する鋭い感覚、深い鑑賞能力は、古今伝授家など足元に及ばない」(『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭編集・執筆)』「鼎談 江戸文化をコーディネートした光悦」の「河野元昭」発言)と、光悦自身「自分は和歌は下手だ」と言っているニュアンス(『本阿弥行状記』)と関連させて、言及している。

これらのことに関しての『本阿弥行状記』(中巻・一三六段)に、次のように記述されている。

【 『本阿弥行状記・中巻・一三六段』

和歌は本朝よの始りて今に絶せず。下々までも取扱ふことなり。我は歌を詠ずる事はしらずといへども、地下の歌詠達の申さるゝは、新古今は花が実に過て手本にならず。それより前の古今集、千載集などこそ手本にはなる、と申さるゝにつきて、しらぬながら心をとめて、古今集を始め、二十一代集を凡に見侍りしに、しひて新古今集ばかり花が実に過候と申は愚眼にはとまらず。能々考るに、新古今は詩にて申さば、晩唐の風儀にも叶い申べきか、中々今時の浮薄の人の手本にしたりとも、詠ることにも存ぜられず、しかれども頓阿、逍遥院殿の歌集を見候へば、甚だ新古今の詠かたに能似候やうに被存候。此新古今は撰者五人ありといへども、専ら後鳥羽院の思召にで御撰のもの故、五人の撰者そこそこの集故、自然と花実に過候と申計り、誰いふとなく世に申侍りし思はれ候か。また後代の歌仙良経公、俊成卿、西行、家隆卿、慈鎮、定家卿この人々末代の人丸と被存。此衆のある故に、今に歌相応地下までも詠ることかとぞんじられ候。 】(『本阿弥行状記と光悦(正木篤三著)』)

これらのことからしても、光悦の、この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」と「草木摺絵新古集和歌巻」の背景になっている『新古今和歌集』の「巻十二と巻十三(恋歌)」の流れと、「百人一首」の「貞信公(026)→謙信公(045)→藤原義孝(050)」、そして、それに続く、「藤原実方(051)→藤原道信(052)→大納言公任(055)→権中納言定頼(064)」の流れについては、これらを揮毫する光悦の脳裏にあったと解することは、これは、これまた、自然の流れのように思われる。

(追記メモ一)

https://www.ogurasansou.co.jp/site/hyakunin/045.html

謙徳公(けんとくこう。924~972)

生前の名前を藤原伊尹(ふじわらのこれただ)といい、右大臣師輔(もろすけ)の長男です。娘が冷泉天皇の女御となり、花山天皇の母となったため、晩年は摂政・太政大臣にまで昇進しました。自邸が一条にあったので「一条摂政」と呼ばれます。和歌所の別当として、当時の和歌の名手を集めた梨壺の五人(清原元輔・紀時文・大中臣能宣・源順・坂上望城)を率いて、後撰集の選定に関わりました。才色兼備の貴公子だったようです。建徳公はおくり名です。

「拾遺集」の詞書には「もの言ひはべりける女の、つれなくはべりて、さらに逢はずはべりけれ」とあり、言い寄った女性がだんだん冷たくなって逢ってもくれなくなったから詠んだんだそうです。言い寄った女性に嫌われたから、誰も私を可哀想だと言ってくれない、ああ、このままむなしく死んでしまうのだよ、と嘆いているようですね。失恋の痛手に嘆く優男の風情で、ひょっとしたら母性本能をくすぐられる男なのかもしれません。

実はこの歌の作者、謙徳公は才色兼備の相当な風流貴公子だったようです。この人が「ああ、このまま嘆き悲しんで私は死んでしまうのだろうか」なんて言ったら、周りの女性が「ああ、なんてことでしょう」とわっと騒ぎたてたことでしょう。母性本能をかき立てるどころか、美男特有のパフォーマンスだったのかもしれませんね。でも今の世の中、本当にちょっとしたことで世の中に絶望して犯罪に走るとか、閉じこもってしまうことも多いですね。確かにストレスの多い世の中ですが、男性も女性も一度くらいの失恋でくよくよせずに、独り身のイイ男イイ女はいっぱい世の中に余っているのですから。明るくいきましょう。

(追記メモ二)

http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-YMST/yamatouta/sennin/koremasa.html

藤原伊尹(ふじわらのこれまさ(-これただ)) 延長二~天禄三(924-972) 通称:一条摂政 諡号:謙徳公

右大臣師輔の長男。母は贈正一位藤原盛子(藤原経邦女)。兼通・兼家・為光・公季(いずれも太政大臣)は弟。恵子女王を室とし、懐子(冷泉院女御)・義孝・義懐らをもうける。書家として名高い行成は孫。

天慶四年(941)二月、従五位下に叙せられ、同年四月、昇殿を許される。同五年十二月、侍従。その後右兵衛佐を経て、天暦二年(948)正月、左近少将となり、同年二月には蔵人に補せられる。同九年、中将。同十年、蔵人頭に任ぜられたが、この地位を争った藤原朝成(あさひら。定方の子)に恨まれ、子孫にまで祟られたと言う(『大鏡』)。天徳四年(960)八月、参議に就任し、三十七歳にして台閣に列した。康保四年(967)正月、中納言・従三位。同年十二月、さらに権大納言となる。安和二年(969)、むすめ懐子所生の師貞親王(のちの花山天皇)が皇太子になると、以後は急速に昇進。同年大納言、天禄元年(970)右大臣と進み、同年五月には摂政に就いた。同二年十一月、太政大臣正二位となったが、翌年の天禄三年十一月一日、薨じた。四十九歳。贈一位、参河国に封ぜられ、謙徳公の諡を賜わる。

天暦五年(951)、梨壺に設けられた撰和歌所の別当に任ぜられ、『後撰集』の編纂に深く関与した。架空の人物「大蔵史生倉橋豊蔭」に仮託した歌物語的な部分を含む家集『一条摂政御集』がある。『大鏡』にもこの家集の名が見え、歌才が賞讃されている。後撰集初出。勅撰入集三十七首。小倉百人一首にも歌を採られている。

最晩年の光悦書画巻(その三) [光悦・宗達・素庵]

(その三)草木摺絵新古集和歌巻(その三・儀同三司母)

(3-2)

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-2)

MOA美術館蔵 紙本墨画 金銀泥摺絵 一巻 縦34.1㎝ 長907.0㎝

これは、「草木摺絵新古集和歌巻」のものではなく、「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の「儀同三司母と謙徳公」の二首である。

この一首目(儀同三司母)の歌は、次のものである。

中関白通ひ初め侍りけるころ

1149 忘れじのゆく末まではかたければ今日を限りの命ともがな(儀同三司母「新古今」)

(忘れまいといわれる将来までは頼みにすることはむずかしいことだから、逢いえた今日を最後とする命であってほしいものだ。)

(釈文)わ須禮じ濃行須衛ま天ハ難介連ハ今日を限濃以乃知とも可那(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

この儀同三司母の歌が、「草木摺絵新古集和歌巻」の巻頭の西行の二首(3-1図)に続くものである。そこでは、「詞書と作家名」も書かれている。

西行の二首は、『新古今和歌集』の「巻第十二」「恋歌二」の巻尾の二首で、この「巻第十二」は、「ひとり心に秘めて人を恋いつづける思いの苦しさを詠んだ作を収めている」の比して、この儀同三司母の一首が巻頭になっている「巻第十三」は、「恋人と契を結んだころの、心の新しいせつなさの歌からはじめて、逢ったことを秘めようとする歌、逢う夜を待つ苦しみの歌、後朝の別れをする嘆き歌、相手の冷淡さへの恨みの歌などを配し、流れとしては、契って知った恋の苦しみのしだいに深まり、複雑微妙になっていく過程を基調としている」(『日本古典文学全集26 新古今和歌集(峯村文人校注・訳)』)と、同じ、「恋歌」でも、微妙に異なっている世界を詠出しているのが、この西行の歌から儀同三司母の歌への流れの背景にあるということが、一つのポイントになって来るであろう。

それよりも、この儀同三司母の一首は、「小倉百人一首」(藤原定家撰)にも採られていることは特記して置く必要があろう。

054 忘れじの行く末(ゆくすゑ)までは難(かた)ければ 今日(けふ)を限りの命ともがなわ(儀同三司母「百人一首」)

(追記メモ一)

https://www.ogurasansou.co.jp/site/hyakunin/054.html

それにしても、この歌は技巧を好んだ新古今集の中には珍しいほど技巧をこらさず、素直に自分の想いを描いた歌です。後世の歌人たちは、この歌を「くれぐれ優しき歌の体(ほんとうに優しい歌だ)」と評価しました。愛される幸福の中に、将来へのかすかな不安を感じとる。それがこの歌のストレートなメッセージを深いものにしているようです。

この歌の作者・儀同三司母は清少納言らが仕え、女性文芸サロンとして有名な中宮定子の母親です。さぞや華やかな幸せに包まれていたでしょう。しかし夫の死後、息子の伊周が恋した女性の家に夜な夜な通う男を不審に思い、兄弟で待ち伏せして矢を射たところ、それは先の天皇・花山院でした。花山院は女性の妹のもとに通っていたのです。この事件は時の権力者・藤原道長によって謀反の嫌疑を掛けられます。この事件で一族は失脚し、彼女の晩年も不遇でした。栄華を極めた貴族の没落ですが、ある意味歌の不安は当たったのかもしれません。

(追記メモ二)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/kisi_t.html

高階貴子(たかしなのきし(-たかこ)) 生年未詳~長徳二(996) 通称:儀同三司母(ぎどうさんしのはは) 高内侍(こうのないし)

高階氏は長屋王の末裔と伝わる。式部大輔従三位高階成忠の娘。兄弟に左中弁明順(あきのぶ)・弾正少弼積善(もりよし。すぐれた漢詩人で『本朝麗藻』の編者)がいる。中関白藤原道隆の妻。伊周(これちか)・隆家・定子らの母。伊周の号「儀同三司」から、儀同三司母(ぎどうさんしのはは)と称される。

円融天皇の内侍となり、高内侍(こうのないし)と呼ばれる。その後、藤原道隆の妻となる。正暦三年(990)、正三位。長徳元年(995)に夫が死去し、同二年伊周・隆家が左遷されるに及び、中関白家は没落。同年十月、失意の内に没した。

漢詩を能くしたという。勅撰集入集は5首(拾遺集との重出歌を載せる金葉集三奏本の1首を除く)。女房三十六歌仙。小倉百人一首にも歌をとられている。

中関白かよひそめ侍りけるころ

忘れじの行末まではかたければ今日をかぎりの命ともがな(新古1149)

【通釈】あなたは「いつまでもおまえを忘れまい」と言うけれど、先々まではそれも難しいので、いっそ、この上なく幸せな今日を限りの命であったらよい。

【語釈】◇中関白(なかのかんぱく) 作者の夫、藤原道隆(953-995)。兼家の子で、道長の兄。正暦元年(990)、関白となる。◇忘れじの 私を忘れまいとのあなたの約束が。「忘る」は恋歌では「気にかけなくなる」「捨てる」といった意味で用いられる。◇かたければ (約束が守られることは)難しいので。◇今日をかぎりの 今日を最後とする。◇命ともがな 命であってほしい。「もがな」は願望をあらわす助辞。奈良時代「もがも」であったのが、「もがな」に変じ、「も・がな」という二語として意識されるようになった。

【補記】この歌は藤原公任の「前十五番歌合」や編者不詳の「麗花集」に採られるなど早くから高い評価を受けていたが、平安期の勅撰集には採られず、新古今集に至って初めて入撰した。新古今では巻十三(恋歌三)の巻頭を飾っている。

(3-2)

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-2)

MOA美術館蔵 紙本墨画 金銀泥摺絵 一巻 縦34.1㎝ 長907.0㎝

これは、「草木摺絵新古集和歌巻」のものではなく、「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の「儀同三司母と謙徳公」の二首である。

この一首目(儀同三司母)の歌は、次のものである。

中関白通ひ初め侍りけるころ

1149 忘れじのゆく末まではかたければ今日を限りの命ともがな(儀同三司母「新古今」)

(忘れまいといわれる将来までは頼みにすることはむずかしいことだから、逢いえた今日を最後とする命であってほしいものだ。)

(釈文)わ須禮じ濃行須衛ま天ハ難介連ハ今日を限濃以乃知とも可那(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

この儀同三司母の歌が、「草木摺絵新古集和歌巻」の巻頭の西行の二首(3-1図)に続くものである。そこでは、「詞書と作家名」も書かれている。

西行の二首は、『新古今和歌集』の「巻第十二」「恋歌二」の巻尾の二首で、この「巻第十二」は、「ひとり心に秘めて人を恋いつづける思いの苦しさを詠んだ作を収めている」の比して、この儀同三司母の一首が巻頭になっている「巻第十三」は、「恋人と契を結んだころの、心の新しいせつなさの歌からはじめて、逢ったことを秘めようとする歌、逢う夜を待つ苦しみの歌、後朝の別れをする嘆き歌、相手の冷淡さへの恨みの歌などを配し、流れとしては、契って知った恋の苦しみのしだいに深まり、複雑微妙になっていく過程を基調としている」(『日本古典文学全集26 新古今和歌集(峯村文人校注・訳)』)と、同じ、「恋歌」でも、微妙に異なっている世界を詠出しているのが、この西行の歌から儀同三司母の歌への流れの背景にあるということが、一つのポイントになって来るであろう。

それよりも、この儀同三司母の一首は、「小倉百人一首」(藤原定家撰)にも採られていることは特記して置く必要があろう。

054 忘れじの行く末(ゆくすゑ)までは難(かた)ければ 今日(けふ)を限りの命ともがなわ(儀同三司母「百人一首」)

(追記メモ一)

https://www.ogurasansou.co.jp/site/hyakunin/054.html

それにしても、この歌は技巧を好んだ新古今集の中には珍しいほど技巧をこらさず、素直に自分の想いを描いた歌です。後世の歌人たちは、この歌を「くれぐれ優しき歌の体(ほんとうに優しい歌だ)」と評価しました。愛される幸福の中に、将来へのかすかな不安を感じとる。それがこの歌のストレートなメッセージを深いものにしているようです。

この歌の作者・儀同三司母は清少納言らが仕え、女性文芸サロンとして有名な中宮定子の母親です。さぞや華やかな幸せに包まれていたでしょう。しかし夫の死後、息子の伊周が恋した女性の家に夜な夜な通う男を不審に思い、兄弟で待ち伏せして矢を射たところ、それは先の天皇・花山院でした。花山院は女性の妹のもとに通っていたのです。この事件は時の権力者・藤原道長によって謀反の嫌疑を掛けられます。この事件で一族は失脚し、彼女の晩年も不遇でした。栄華を極めた貴族の没落ですが、ある意味歌の不安は当たったのかもしれません。

(追記メモ二)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/kisi_t.html

高階貴子(たかしなのきし(-たかこ)) 生年未詳~長徳二(996) 通称:儀同三司母(ぎどうさんしのはは) 高内侍(こうのないし)

高階氏は長屋王の末裔と伝わる。式部大輔従三位高階成忠の娘。兄弟に左中弁明順(あきのぶ)・弾正少弼積善(もりよし。すぐれた漢詩人で『本朝麗藻』の編者)がいる。中関白藤原道隆の妻。伊周(これちか)・隆家・定子らの母。伊周の号「儀同三司」から、儀同三司母(ぎどうさんしのはは)と称される。

円融天皇の内侍となり、高内侍(こうのないし)と呼ばれる。その後、藤原道隆の妻となる。正暦三年(990)、正三位。長徳元年(995)に夫が死去し、同二年伊周・隆家が左遷されるに及び、中関白家は没落。同年十月、失意の内に没した。

漢詩を能くしたという。勅撰集入集は5首(拾遺集との重出歌を載せる金葉集三奏本の1首を除く)。女房三十六歌仙。小倉百人一首にも歌をとられている。

中関白かよひそめ侍りけるころ

忘れじの行末まではかたければ今日をかぎりの命ともがな(新古1149)

【通釈】あなたは「いつまでもおまえを忘れまい」と言うけれど、先々まではそれも難しいので、いっそ、この上なく幸せな今日を限りの命であったらよい。

【語釈】◇中関白(なかのかんぱく) 作者の夫、藤原道隆(953-995)。兼家の子で、道長の兄。正暦元年(990)、関白となる。◇忘れじの 私を忘れまいとのあなたの約束が。「忘る」は恋歌では「気にかけなくなる」「捨てる」といった意味で用いられる。◇かたければ (約束が守られることは)難しいので。◇今日をかぎりの 今日を最後とする。◇命ともがな 命であってほしい。「もがな」は願望をあらわす助辞。奈良時代「もがも」であったのが、「もがな」に変じ、「も・がな」という二語として意識されるようになった。

【補記】この歌は藤原公任の「前十五番歌合」や編者不詳の「麗花集」に採られるなど早くから高い評価を受けていたが、平安期の勅撰集には採られず、新古今集に至って初めて入撰した。新古今では巻十三(恋歌三)の巻頭を飾っている。

最晩年の光悦書画巻(その二) [光悦・宗達・素庵]

(その二)草木摺絵新古集和歌巻(その二・西行法師)

(1-2)

.jpg)

草木摺絵新古今集和歌巻(部分) 静嘉堂文庫蔵

(2-1)

草木摺絵新古今集和歌巻(部分) 静嘉堂文庫蔵 本阿弥光悦筆

(『もっと知りたい本阿弥光悦―生涯と作品―(玉蟲敏子他著)』)

(以下の「歌の表記・歌意などは『日本古典文学全集26 新古今和歌集(峯村文人校注・訳)』に因る)

1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて(西行「新古今」)

(惜しくはないと思うものの、なんとなく、やはり惜しく思われる命であることよ。生きて過ごしているならば、人もわたしの心がわかってくれるかと思って)

1148 思ひ知る人ありあけの世なりせばつきせず身をば恨みざらまし(西行「新古今」)

(わたしの心がわかってくれる人のある世で、この有明け月のある夜であるとしたならば、月に、このようにつきないで身も恨むことはないであろうに。)

この「草木摺絵新古今集和歌巻」は、その巻末の、「寛永十年」(一六三三)」の年紀と「鷹峯隠士大虚庵齢七十有六」の署名から、光悦が亡くなる(没年時の年齢=八十歳)四年前の、最晩年の作品ということが分かる。

この作品の料紙は、「紙本の上に金泥のみの摺絵をほどこし、晩年の光悦書に特徴的な「震え」のある書風を見せている(『玉蟲他・前掲書』)。

また、この摺絵模様(「躑躅、藤、立松、忍草、蔦、雌日芝」の木版模様)は、「慶長期の金銀泥摺絵のものと異なり、いわゆる『光悦謡本』の雲英摺(きらずり)下絵に見出されることでも注目される」(『玉蟲他・前掲書』)と、例えば、下記の「花卉摺下絵新古今集和歌巻」

(MOA美術館蔵)とは、明らかに異なっている。

(3-1)

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-1)

17世紀初め、MOA美術館蔵 紙本墨画 金銀泥摺絵 一巻 縦34.1㎝ 長907.0㎝

具引き、すなわち胡粉を塗って整えた料紙に、梅、藤、竹、芍薬、蔦などの四季の花卉を金銀泥で摺り、「新古今集和歌集」巻十二、十三から選んだ恋歌21首を書写する。起筆の文字を大きく濃くしるし、高低、大小の変化をつけた散らし書きのリズムが心地よい。末尾に署名はなく「光悦」の黒印のみを捺している。背面は松葉文様を摺り、紙継ぎに「紙師宗二」印を記す。(『もっと知りたい本阿弥光悦―生涯と作品―(玉蟲敏子他著)』)

この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」は、慶長十年(一六〇五)前後の作品とされ(『玉蟲他・前掲書』)、光悦の四十八歳前後に制作されたものということになる。そして、この和歌巻の巻頭と巻尾、そして、上記の西行の歌は、次のものである。

(巻頭)

1139 袖の上にたれゆゑ月は宿るぞとよそになしても人問へかし(藤原秀能「新古今」)

(十番目)

1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて(西行「新古今」)

(巻尾)

1160 枕だに知らねばいはじ見しままに君語るなよ春の夜の夢(和泉式部「新古今」)

すなわち、この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の十番目に書かれている西行の歌(3-1図)と、冒頭の「草木摺絵新古今集和歌巻」の巻頭に書かれている西行の歌(2-1図)とは、同一の歌、すなわち、「1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて」の一首なのである。

しかし、同一の歌を揮毫しているのだが、この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」では、歌の作家名と詞書とは省略されていて、冒頭の「草木摺絵新古今集和歌巻」では、作家名と詞書まで書かれているという相違がある。

ここで、「花卉摺下絵新古今集和歌巻」(光悦の四十八歳前後の作品)と「草木摺絵新古今集和歌巻」(光悦の七十六歳時の作品)とを、『玉蟲他・前掲書』により比較すると、次のようなことになる。

一 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」では、「『新古今集和歌集』巻十二、十三から選んだ恋歌21首を書写する」のに対して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「巻十二恋歌二の終わり二首、巻十三恋歌三の巻頭から十三首を選んで記す」の十五首で、六首少ないのだが、前者が「縦34.1㎝ 長907.0㎝」に比し、後者は「縦35.8㎝ 長957.2㎝」で、長さがやや長いということになる。これは、後者が「作歌名と詞書」まで書いていることに因るものと解せられる。

二 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の書風は、「起筆の文字を大きく濃くしるし、高低、大小の変化をつけた散らし書きのリズムが心地よい」に対して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「震えを帯びた細い線が所々に見出され、年紀どおり最晩年の書風を示している」と、好対照をなしている。

三 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の、「具引き、すなわち胡粉を塗って整えた料紙に、梅、藤、竹、芍薬、蔦などの四季の花卉を金銀泥で摺り」に対して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「四季順に、躑躅(つつじ)、藤、立松、忍草、蔦(つた)、雌日芝(めひしば)の木版模様を並べ、金泥や金砂子をほどこした」のとおり、「木版模様」の違いと、前者が「金銀泥で摺り」に比して、後者は「金泥や金砂子」を施しており、より肉筆画風の装いをしている。

四 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」では、「署名はなく『光悦』の黒印のみを捺している」に比して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「巻末には『鷹峯隠士大虚庵齢七十有六』の署名と『光悦』の黒印がある」とのとおり、やはり、後者は「齢七十有六」という光悦の感慨が伝わってくる。

五、この「『齢七十有六』という光悦の感慨」は、この「草木摺絵新古今集和歌巻」の、巻頭の西行の二首からも伝わってくる。

1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて(西行「新古今」)

1148 思ひ知る人ありあけの世なりせばつきせず身をば恨みざらまし(西行「新古今」)

(追記メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/saigyo.html

西行 元永元~建久元(1118~1190) 俗名:佐藤義清 法号:円位

藤原北家魚名流と伝わる俵藤太(たわらのとうた)秀郷(ひでさと)の末裔。紀伊国那賀郡に広大な荘園を有し、都では代々左衛門尉(さえもんのじょう)・検非違使(けびいし)を勤めた佐藤一族の出。父は左衛門尉佐藤康清、母は源清経女。俗名は佐藤義清(のりきよ)。弟に仲清がいる。

年少にして徳大寺家の家人となり、実能(公実の子。待賢門院璋子の兄)とその子公能に仕える。保延元年(1135)、十八歳で兵衛尉に任ぜられ、その後、鳥羽院北面の武士として安楽寿院御幸に随うなどするが、保延六年、二十三歳で出家した。法名は円位。鞍馬・嵯峨など京周辺に庵を結ぶ。出家以前から親しんでいた和歌に一層打ち込み、陸奥・出羽を旅して各地の歌枕を訪ねた。久安五年(1149)、真言宗の総本山高野山に入り、以後三十年にわたり同山を本拠とする。仁平元年(1151)藤原顕輔が崇徳院に奏上した詞花集に一首採られるが、僧としての身分は低く、歌人としても無名だったため「よみびと知らず」としての入集であった。五十歳になる仁安二年(1167)から三年頃、中国・四国を旅し、讃岐で崇徳院を慰霊する。治承四年(1180)頃、源平争乱のさなか、高野山を出て伊勢に移住、二見浦の山中に庵居する。文治二年(1186)、東大寺再建をめざす重源より砂金勧進を依頼され、再び東国へ旅立つ。途中、鎌倉で源頼朝に謁した。

七十歳になる文治三年(1187)、自歌合『御裳濯河歌合』を完成、判詞を年来の友藤原俊成に依頼し、伊勢内宮に奉納する。同じく『宮河歌合』を編み、こちらは藤原定家に判詞を依頼した(文治五年に完成、外宮に奉納される)。文治四年(1188)俊成が撰し後白河院に奏覧した『千載集』には円位法師の名で入集、十八首を採られた。最晩年は河内の弘川寺に草庵を結び、まもなく病を得て、建久元年(1190)二月十六日、同寺にて入寂した。七十三歳。かつて「願はくは花の下にて春死なんその如月の望月の頃」と詠んだ願望をそのまま実現するかの如き大往生であった。

生涯を通じて歌壇とは距離を置き、当時盛行した歌合に参席した記録は皆無である。大原三寂と呼ばれた寂念・寂超・寂然とは若年の頃より交流があり、のち藤原俊成や慈円とも個人的に親交を持った。また、待賢門院堀河を始め待賢門院周辺の女房たちと親しく歌をやりとりしている。家集には自撰と見られる『山家集』、同集からさらに精撰した『山家心中集』、最晩年の成立と見られる小家集『聞書集(ききがきしゅう)』及び『残集(ざんしゅう)』がある。また『異本山家集』『西行上人集』『西行法師家集』などの名で呼ばれる別系統の家集も伝存する(以下「西行家集」と総称)。勅撰集は詞花集に初出、新古今集では九十五首の最多入集歌人。二十一代集に計二百六十七首を選ばれている。歌論書に弟子の蓮阿の筆録になる『西行上人談抄』があり、また西行にまつわる伝説を集めた説話集として『撰集抄』『西行物語』などがある。

「西行はおもしろくて、しかも心もことに深くてあはれなる、有難く出来がたき方も共に相兼ねて見ゆ。生得の歌人と覚ゆ。これによりておぼろげの人のまねびなんどすべき歌にあらず、不可説の上手なり」(『後鳥羽院御口伝』)。

「和歌はうるはしく詠むべきなり。古今集の風体を本として詠むべし。中にも雑の部を常に見るべし。但し古今にも受けられぬ体の歌少々あり。古今の歌なればとてその体をば詠ずべからず。心にも付けて優におぼえん其の風体の風理を詠むべし」

「大方は、歌は数寄の深(ふかき)なり。心のすきて詠むべきなり」(「深」を「源」とする本もある)

「和歌はつねに心澄むゆゑに悪念なくて、後世(ごせ)を思ふもその心をすすむるなり」(『西行上人談抄』)。

「西行法師常に来りて物語して云はく、『我歌を詠むは、遥かに尋常に異なり。花・ほととぎす・月・雪、すべて万物の興に向ひても、凡そ所有相皆是虚妄なること、眼に遮り耳に満てり。又詠み出すところの言句は、皆是真言にあらずや。花を詠めども実(げ)に花と思ふことなく、月を詠ずれども実に月と思はず。只此の如くして縁に随ひ興に随ひ詠み置くところなり。(中略)此の歌即ち是如来の真の形体なり。されば一首詠み出でては一体の仏像を造る思ひをなし、一句を思ひ続けては秘密の真言を唱ふるに同じ。我此の歌によりて法を得ることあり。もしここに至らずして妄(みだ)りに人此の道を学ばば、邪路に入るべし』と云々」(『明恵上人伝記』)。

(1-2)

.jpg)

草木摺絵新古今集和歌巻(部分) 静嘉堂文庫蔵

(2-1)

草木摺絵新古今集和歌巻(部分) 静嘉堂文庫蔵 本阿弥光悦筆

(『もっと知りたい本阿弥光悦―生涯と作品―(玉蟲敏子他著)』)

(以下の「歌の表記・歌意などは『日本古典文学全集26 新古今和歌集(峯村文人校注・訳)』に因る)

1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて(西行「新古今」)

(惜しくはないと思うものの、なんとなく、やはり惜しく思われる命であることよ。生きて過ごしているならば、人もわたしの心がわかってくれるかと思って)

1148 思ひ知る人ありあけの世なりせばつきせず身をば恨みざらまし(西行「新古今」)

(わたしの心がわかってくれる人のある世で、この有明け月のある夜であるとしたならば、月に、このようにつきないで身も恨むことはないであろうに。)

この「草木摺絵新古今集和歌巻」は、その巻末の、「寛永十年」(一六三三)」の年紀と「鷹峯隠士大虚庵齢七十有六」の署名から、光悦が亡くなる(没年時の年齢=八十歳)四年前の、最晩年の作品ということが分かる。

この作品の料紙は、「紙本の上に金泥のみの摺絵をほどこし、晩年の光悦書に特徴的な「震え」のある書風を見せている(『玉蟲他・前掲書』)。

また、この摺絵模様(「躑躅、藤、立松、忍草、蔦、雌日芝」の木版模様)は、「慶長期の金銀泥摺絵のものと異なり、いわゆる『光悦謡本』の雲英摺(きらずり)下絵に見出されることでも注目される」(『玉蟲他・前掲書』)と、例えば、下記の「花卉摺下絵新古今集和歌巻」

(MOA美術館蔵)とは、明らかに異なっている。

(3-1)

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-1)

17世紀初め、MOA美術館蔵 紙本墨画 金銀泥摺絵 一巻 縦34.1㎝ 長907.0㎝

具引き、すなわち胡粉を塗って整えた料紙に、梅、藤、竹、芍薬、蔦などの四季の花卉を金銀泥で摺り、「新古今集和歌集」巻十二、十三から選んだ恋歌21首を書写する。起筆の文字を大きく濃くしるし、高低、大小の変化をつけた散らし書きのリズムが心地よい。末尾に署名はなく「光悦」の黒印のみを捺している。背面は松葉文様を摺り、紙継ぎに「紙師宗二」印を記す。(『もっと知りたい本阿弥光悦―生涯と作品―(玉蟲敏子他著)』)

この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」は、慶長十年(一六〇五)前後の作品とされ(『玉蟲他・前掲書』)、光悦の四十八歳前後に制作されたものということになる。そして、この和歌巻の巻頭と巻尾、そして、上記の西行の歌は、次のものである。

(巻頭)

1139 袖の上にたれゆゑ月は宿るぞとよそになしても人問へかし(藤原秀能「新古今」)

(十番目)

1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて(西行「新古今」)

(巻尾)

1160 枕だに知らねばいはじ見しままに君語るなよ春の夜の夢(和泉式部「新古今」)

すなわち、この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の十番目に書かれている西行の歌(3-1図)と、冒頭の「草木摺絵新古今集和歌巻」の巻頭に書かれている西行の歌(2-1図)とは、同一の歌、すなわち、「1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて」の一首なのである。

しかし、同一の歌を揮毫しているのだが、この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」では、歌の作家名と詞書とは省略されていて、冒頭の「草木摺絵新古今集和歌巻」では、作家名と詞書まで書かれているという相違がある。

ここで、「花卉摺下絵新古今集和歌巻」(光悦の四十八歳前後の作品)と「草木摺絵新古今集和歌巻」(光悦の七十六歳時の作品)とを、『玉蟲他・前掲書』により比較すると、次のようなことになる。

一 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」では、「『新古今集和歌集』巻十二、十三から選んだ恋歌21首を書写する」のに対して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「巻十二恋歌二の終わり二首、巻十三恋歌三の巻頭から十三首を選んで記す」の十五首で、六首少ないのだが、前者が「縦34.1㎝ 長907.0㎝」に比し、後者は「縦35.8㎝ 長957.2㎝」で、長さがやや長いということになる。これは、後者が「作歌名と詞書」まで書いていることに因るものと解せられる。

二 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の書風は、「起筆の文字を大きく濃くしるし、高低、大小の変化をつけた散らし書きのリズムが心地よい」に対して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「震えを帯びた細い線が所々に見出され、年紀どおり最晩年の書風を示している」と、好対照をなしている。

三 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の、「具引き、すなわち胡粉を塗って整えた料紙に、梅、藤、竹、芍薬、蔦などの四季の花卉を金銀泥で摺り」に対して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「四季順に、躑躅(つつじ)、藤、立松、忍草、蔦(つた)、雌日芝(めひしば)の木版模様を並べ、金泥や金砂子をほどこした」のとおり、「木版模様」の違いと、前者が「金銀泥で摺り」に比して、後者は「金泥や金砂子」を施しており、より肉筆画風の装いをしている。

四 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」では、「署名はなく『光悦』の黒印のみを捺している」に比して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「巻末には『鷹峯隠士大虚庵齢七十有六』の署名と『光悦』の黒印がある」とのとおり、やはり、後者は「齢七十有六」という光悦の感慨が伝わってくる。

五、この「『齢七十有六』という光悦の感慨」は、この「草木摺絵新古今集和歌巻」の、巻頭の西行の二首からも伝わってくる。

1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて(西行「新古今」)

1148 思ひ知る人ありあけの世なりせばつきせず身をば恨みざらまし(西行「新古今」)

(追記メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/saigyo.html

西行 元永元~建久元(1118~1190) 俗名:佐藤義清 法号:円位

藤原北家魚名流と伝わる俵藤太(たわらのとうた)秀郷(ひでさと)の末裔。紀伊国那賀郡に広大な荘園を有し、都では代々左衛門尉(さえもんのじょう)・検非違使(けびいし)を勤めた佐藤一族の出。父は左衛門尉佐藤康清、母は源清経女。俗名は佐藤義清(のりきよ)。弟に仲清がいる。

年少にして徳大寺家の家人となり、実能(公実の子。待賢門院璋子の兄)とその子公能に仕える。保延元年(1135)、十八歳で兵衛尉に任ぜられ、その後、鳥羽院北面の武士として安楽寿院御幸に随うなどするが、保延六年、二十三歳で出家した。法名は円位。鞍馬・嵯峨など京周辺に庵を結ぶ。出家以前から親しんでいた和歌に一層打ち込み、陸奥・出羽を旅して各地の歌枕を訪ねた。久安五年(1149)、真言宗の総本山高野山に入り、以後三十年にわたり同山を本拠とする。仁平元年(1151)藤原顕輔が崇徳院に奏上した詞花集に一首採られるが、僧としての身分は低く、歌人としても無名だったため「よみびと知らず」としての入集であった。五十歳になる仁安二年(1167)から三年頃、中国・四国を旅し、讃岐で崇徳院を慰霊する。治承四年(1180)頃、源平争乱のさなか、高野山を出て伊勢に移住、二見浦の山中に庵居する。文治二年(1186)、東大寺再建をめざす重源より砂金勧進を依頼され、再び東国へ旅立つ。途中、鎌倉で源頼朝に謁した。

七十歳になる文治三年(1187)、自歌合『御裳濯河歌合』を完成、判詞を年来の友藤原俊成に依頼し、伊勢内宮に奉納する。同じく『宮河歌合』を編み、こちらは藤原定家に判詞を依頼した(文治五年に完成、外宮に奉納される)。文治四年(1188)俊成が撰し後白河院に奏覧した『千載集』には円位法師の名で入集、十八首を採られた。最晩年は河内の弘川寺に草庵を結び、まもなく病を得て、建久元年(1190)二月十六日、同寺にて入寂した。七十三歳。かつて「願はくは花の下にて春死なんその如月の望月の頃」と詠んだ願望をそのまま実現するかの如き大往生であった。

生涯を通じて歌壇とは距離を置き、当時盛行した歌合に参席した記録は皆無である。大原三寂と呼ばれた寂念・寂超・寂然とは若年の頃より交流があり、のち藤原俊成や慈円とも個人的に親交を持った。また、待賢門院堀河を始め待賢門院周辺の女房たちと親しく歌をやりとりしている。家集には自撰と見られる『山家集』、同集からさらに精撰した『山家心中集』、最晩年の成立と見られる小家集『聞書集(ききがきしゅう)』及び『残集(ざんしゅう)』がある。また『異本山家集』『西行上人集』『西行法師家集』などの名で呼ばれる別系統の家集も伝存する(以下「西行家集」と総称)。勅撰集は詞花集に初出、新古今集では九十五首の最多入集歌人。二十一代集に計二百六十七首を選ばれている。歌論書に弟子の蓮阿の筆録になる『西行上人談抄』があり、また西行にまつわる伝説を集めた説話集として『撰集抄』『西行物語』などがある。

「西行はおもしろくて、しかも心もことに深くてあはれなる、有難く出来がたき方も共に相兼ねて見ゆ。生得の歌人と覚ゆ。これによりておぼろげの人のまねびなんどすべき歌にあらず、不可説の上手なり」(『後鳥羽院御口伝』)。

「和歌はうるはしく詠むべきなり。古今集の風体を本として詠むべし。中にも雑の部を常に見るべし。但し古今にも受けられぬ体の歌少々あり。古今の歌なればとてその体をば詠ずべからず。心にも付けて優におぼえん其の風体の風理を詠むべし」

「大方は、歌は数寄の深(ふかき)なり。心のすきて詠むべきなり」(「深」を「源」とする本もある)

「和歌はつねに心澄むゆゑに悪念なくて、後世(ごせ)を思ふもその心をすすむるなり」(『西行上人談抄』)。

「西行法師常に来りて物語して云はく、『我歌を詠むは、遥かに尋常に異なり。花・ほととぎす・月・雪、すべて万物の興に向ひても、凡そ所有相皆是虚妄なること、眼に遮り耳に満てり。又詠み出すところの言句は、皆是真言にあらずや。花を詠めども実(げ)に花と思ふことなく、月を詠ずれども実に月と思はず。只此の如くして縁に随ひ興に随ひ詠み置くところなり。(中略)此の歌即ち是如来の真の形体なり。されば一首詠み出でては一体の仏像を造る思ひをなし、一句を思ひ続けては秘密の真言を唱ふるに同じ。我此の歌によりて法を得ることあり。もしここに至らずして妄(みだ)りに人此の道を学ばば、邪路に入るべし』と云々」(『明恵上人伝記』)。

最晩年の光悦書画巻(その一) [光悦・宗達・素庵]

(その一)草木摺絵新古集和歌巻(その一・序)

(1-1)

草木摺絵新古今集和歌巻(部分)

寛永10年(1633)10月27日 静嘉堂文庫蔵

紙本墨書 金泥摺絵 一巻 縦35.8㎝ 長957.2㎝

四季順に、躑躅(つつじ)、藤、立松、忍草、蔦(つた)、雌日芝(めひしば)の木版模様を並べ、金泥や金砂子をほどこした下絵に、巻十二恋歌二の終わり二首、巻十三恋歌三の巻頭から十三首を選んで記す。巻末には「鷹峯隠士大虚庵齢七十有六」の署名と「光悦」の黒印がある。震えを帯びた細い線が所々に見出され、年紀どおり最晩年の書風を示している。

(『もっと知りたい本阿弥光悦―生涯と作品―(玉蟲敏子他著)』)

この「草木摺絵新古今集和歌巻」の巻頭は、右の図の「西行法師」の一首で、その巻末(左の図)は、「馬内侍(うまのないし)」の一首のようである。

「草木摺絵新古今集和歌巻」の巻頭の一首(上記の「右図」)

1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経ば人や思ひ知るとて(西行「新古今」)

「草木摺絵新古今集和歌巻」の巻軸の一首(上記の「左図」)

1161 忘れても人に語るなうたた寝の夢見てのちも長からじ世の(馬内侍)

ここで、『もっと知りたい本阿弥光悦―生涯と作品―(玉蟲敏子他著)』で触れられている、「光悦書画巻」に関する基本的なデータを整理して置きたい・

紙本墨書

書・画・文書(もんじょ)などの紙に書かれたもの。「本」には「質」(材質)の意味があり、たとえば「紙本墨書」といえば、紙に墨で書かれた書あるいは文書、「紙本着色」は、紙に描かれた着彩画であることを示す。ほかに、紙本淡彩、紙本金地着色、紙本版画など、技法を表すことばと組み合わせて、おもに美術作品や歴史資料の材質を示すのに用いられることが多い。紙本に対して、絹に書かれたものを絹本(けんぽん)という。また、同じ絹でも繻子(しゅす)織の一種で、光沢のある絖(ぬめ)に書いたものを、とくに絖本(こうほん)とよんでいる。[松原 茂](「日本大百科全書(ニッポニカ)」)

金泥と砂子

砂子(すなご)は粗密各種類の網を張った竹筒に切廻し箔を入れ粒状にした後,再び竹筒に入れ棒などで竹筒をたたいて画面に落としてゆく技法で,装飾効果を高めるためのものである。泥(でい)は箔をつくる際に出る切廻し箔などを練り合わせたもので,金泥は膠で練り,火の上で焼きつけては溶きかえすという作業をくり返しながら使うと美しい発色が得られる。また金泥を塗った後,貝殻や動物の牙などで上面をこすり,輝きを増したりもする。

(「世界大百科事典 第2版」)

摺絵

白地の布に染料をすりつけて模様を出すこと。また、その模様や絵。染草ですり出した布の絵模様もいう。(「精選版 日本国語大辞典」)

巻物・巻頭・巻軸(巻末・巻尾)(「精選版 日本国語大辞典」)

巻物(巻子本)=書画や文章などを書いた横に長い紙を表装して、軸に巻いたもの。巻軸。横巻。巻子本。巻文。

巻頭

① 巻き物、書物、雑誌などのはじめの部分。巻首。

② 歌会、歌集などで最初の歌。また、連歌、俳諧で最初の発句。普通千句の第一番目の百韻の発句。

③ 巻中で、最も優れた詩歌や句。

巻軸

① 文書や書画などを巻き物にしたもの。また、その文書や絵。巻子(かんす)本。まきもの。

② 巻き物の、軸に近い終わりの部分。書物などの終わりの部分。巻尾。

③ 巻き物や書物の中の、すぐれた詩歌や句。一巻の中での、秀逸な文句。すぐれた部分。

料紙

書きものをするための紙。平安時代に上流社会で多くの紙が消費されるようになると、料紙は詩歌を美しく書くため、さらに紙質が重んじられるようになり、美意識の対象となった。なかでも奈良時代からの染め紙は色紙(しきし)として形式化され、美しくしかも薄く漉(す)ける流し漉きの技法と染色技術が組み合わさって、打曇(うちぐもり)(内曇)、飛雲(とびくも)、羅文紙(らもんし)などの漉き模様紙や、金、銀の砂子(すなご)、切箔(きりはく)、野毛(のげ)などによる加工紙、また墨流(すみなが)し、切り継(つ)ぎ、破り継ぎ、重ね継ぎなどの技法による継ぎ紙など、多種多様の料紙が工芸美術として発達した。これらは書道の発展とも関連して、現在までに多くの傑作が残されている。[町田誠之](「日本大百科全書(ニッポニカ)」)

新古今和歌集(抜粋)

歌数約2000首。仮名序藤原良経作、真名序藤原親経(ちかつね)作(ただしいずれも後鳥羽院の立場で執筆)。春、夏、秋、冬、賀、哀傷、離別、羇旅(きりょ)、恋1~5、雑(ぞう)上中下、神祇(じんぎ)、釈教の部立(ぶだて)よりなる。八代集中、秋歌が春歌に対して著しく多いのも特色であり、また『千載集(せんざいしゅう)』以後『新続(しんしょく)古今集』を除き、神祇、釈教両部は先後の別こそあれ連続して配されているが、最後の巻20が釈教部となるのは『新古今集』のみであり、後の承久(じょうきゅう)の悲運もこの配列のゆえとまでいわれた。作者は、拾遺群歌人と千載群歌人とに大別され(風巻(かざまき)景次郎による)、歌群の交替と歌人群の交替との巧みな組合せ、各歌群内における配列美により、一首一首の美とともに配列の美による歌境が展開される。作者としては、数のうえからは、撰集時代もしくはやや前の時代の歌人が重んぜられており、西行(さいぎょう)94、慈円92、良経79、俊成(しゅんぜい)72、式子(しょくし)内親王49、定家46、家隆43、寂蓮35、後鳥羽院33、俊成卿女(しゅんぜいきょうのむすめ)29、雅経22、有家19、通具17等がみられ、古い時代の歌人では、貫之(つらゆき)32、和泉式部(いずみしきぶ)25、人麻呂(ひとまろ)23等がみられる。[後藤重郎] (「日本大百科全書(ニッポニカ)」)

本阿弥光悦(抜粋)

https://nenpyou-mania.com/n/jinbutsu/10303/%E6%9C%AC%E9%98%BF%E5%BC%A5%E5%85%89%E6%82%A6

本阿弥 光悦(ほんあみ こうえつ、永禄元年(1558年) - 寛永14年2月3日(1637年2月27日))は、江戸時代初期の書家、陶芸家、芸術家である。書は寛永の三筆の一人と称され、その書流は光悦流の祖と仰がれる。また、陶芸、漆芸、出版、茶の湯などにも携わったマルチアーティストとしてその名を残す。

(「画像」は、上のアドレスの通り。)

(1-1)

草木摺絵新古今集和歌巻(部分)

寛永10年(1633)10月27日 静嘉堂文庫蔵

紙本墨書 金泥摺絵 一巻 縦35.8㎝ 長957.2㎝

四季順に、躑躅(つつじ)、藤、立松、忍草、蔦(つた)、雌日芝(めひしば)の木版模様を並べ、金泥や金砂子をほどこした下絵に、巻十二恋歌二の終わり二首、巻十三恋歌三の巻頭から十三首を選んで記す。巻末には「鷹峯隠士大虚庵齢七十有六」の署名と「光悦」の黒印がある。震えを帯びた細い線が所々に見出され、年紀どおり最晩年の書風を示している。

(『もっと知りたい本阿弥光悦―生涯と作品―(玉蟲敏子他著)』)

この「草木摺絵新古今集和歌巻」の巻頭は、右の図の「西行法師」の一首で、その巻末(左の図)は、「馬内侍(うまのないし)」の一首のようである。

「草木摺絵新古今集和歌巻」の巻頭の一首(上記の「右図」)

1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経ば人や思ひ知るとて(西行「新古今」)

「草木摺絵新古今集和歌巻」の巻軸の一首(上記の「左図」)

1161 忘れても人に語るなうたた寝の夢見てのちも長からじ世の(馬内侍)

ここで、『もっと知りたい本阿弥光悦―生涯と作品―(玉蟲敏子他著)』で触れられている、「光悦書画巻」に関する基本的なデータを整理して置きたい・

紙本墨書

書・画・文書(もんじょ)などの紙に書かれたもの。「本」には「質」(材質)の意味があり、たとえば「紙本墨書」といえば、紙に墨で書かれた書あるいは文書、「紙本着色」は、紙に描かれた着彩画であることを示す。ほかに、紙本淡彩、紙本金地着色、紙本版画など、技法を表すことばと組み合わせて、おもに美術作品や歴史資料の材質を示すのに用いられることが多い。紙本に対して、絹に書かれたものを絹本(けんぽん)という。また、同じ絹でも繻子(しゅす)織の一種で、光沢のある絖(ぬめ)に書いたものを、とくに絖本(こうほん)とよんでいる。[松原 茂](「日本大百科全書(ニッポニカ)」)

金泥と砂子

砂子(すなご)は粗密各種類の網を張った竹筒に切廻し箔を入れ粒状にした後,再び竹筒に入れ棒などで竹筒をたたいて画面に落としてゆく技法で,装飾効果を高めるためのものである。泥(でい)は箔をつくる際に出る切廻し箔などを練り合わせたもので,金泥は膠で練り,火の上で焼きつけては溶きかえすという作業をくり返しながら使うと美しい発色が得られる。また金泥を塗った後,貝殻や動物の牙などで上面をこすり,輝きを増したりもする。

(「世界大百科事典 第2版」)

摺絵

白地の布に染料をすりつけて模様を出すこと。また、その模様や絵。染草ですり出した布の絵模様もいう。(「精選版 日本国語大辞典」)

巻物・巻頭・巻軸(巻末・巻尾)(「精選版 日本国語大辞典」)

巻物(巻子本)=書画や文章などを書いた横に長い紙を表装して、軸に巻いたもの。巻軸。横巻。巻子本。巻文。

巻頭

① 巻き物、書物、雑誌などのはじめの部分。巻首。

② 歌会、歌集などで最初の歌。また、連歌、俳諧で最初の発句。普通千句の第一番目の百韻の発句。

③ 巻中で、最も優れた詩歌や句。

巻軸

① 文書や書画などを巻き物にしたもの。また、その文書や絵。巻子(かんす)本。まきもの。

② 巻き物の、軸に近い終わりの部分。書物などの終わりの部分。巻尾。

③ 巻き物や書物の中の、すぐれた詩歌や句。一巻の中での、秀逸な文句。すぐれた部分。

料紙

書きものをするための紙。平安時代に上流社会で多くの紙が消費されるようになると、料紙は詩歌を美しく書くため、さらに紙質が重んじられるようになり、美意識の対象となった。なかでも奈良時代からの染め紙は色紙(しきし)として形式化され、美しくしかも薄く漉(す)ける流し漉きの技法と染色技術が組み合わさって、打曇(うちぐもり)(内曇)、飛雲(とびくも)、羅文紙(らもんし)などの漉き模様紙や、金、銀の砂子(すなご)、切箔(きりはく)、野毛(のげ)などによる加工紙、また墨流(すみなが)し、切り継(つ)ぎ、破り継ぎ、重ね継ぎなどの技法による継ぎ紙など、多種多様の料紙が工芸美術として発達した。これらは書道の発展とも関連して、現在までに多くの傑作が残されている。[町田誠之](「日本大百科全書(ニッポニカ)」)

新古今和歌集(抜粋)

歌数約2000首。仮名序藤原良経作、真名序藤原親経(ちかつね)作(ただしいずれも後鳥羽院の立場で執筆)。春、夏、秋、冬、賀、哀傷、離別、羇旅(きりょ)、恋1~5、雑(ぞう)上中下、神祇(じんぎ)、釈教の部立(ぶだて)よりなる。八代集中、秋歌が春歌に対して著しく多いのも特色であり、また『千載集(せんざいしゅう)』以後『新続(しんしょく)古今集』を除き、神祇、釈教両部は先後の別こそあれ連続して配されているが、最後の巻20が釈教部となるのは『新古今集』のみであり、後の承久(じょうきゅう)の悲運もこの配列のゆえとまでいわれた。作者は、拾遺群歌人と千載群歌人とに大別され(風巻(かざまき)景次郎による)、歌群の交替と歌人群の交替との巧みな組合せ、各歌群内における配列美により、一首一首の美とともに配列の美による歌境が展開される。作者としては、数のうえからは、撰集時代もしくはやや前の時代の歌人が重んぜられており、西行(さいぎょう)94、慈円92、良経79、俊成(しゅんぜい)72、式子(しょくし)内親王49、定家46、家隆43、寂蓮35、後鳥羽院33、俊成卿女(しゅんぜいきょうのむすめ)29、雅経22、有家19、通具17等がみられ、古い時代の歌人では、貫之(つらゆき)32、和泉式部(いずみしきぶ)25、人麻呂(ひとまろ)23等がみられる。[後藤重郎] (「日本大百科全書(ニッポニカ)」)

本阿弥光悦(抜粋)

https://nenpyou-mania.com/n/jinbutsu/10303/%E6%9C%AC%E9%98%BF%E5%BC%A5%E5%85%89%E6%82%A6

本阿弥 光悦(ほんあみ こうえつ、永禄元年(1558年) - 寛永14年2月3日(1637年2月27日))は、江戸時代初期の書家、陶芸家、芸術家である。書は寛永の三筆の一人と称され、その書流は光悦流の祖と仰がれる。また、陶芸、漆芸、出版、茶の湯などにも携わったマルチアーティストとしてその名を残す。

(「画像」は、上のアドレスの通り。)

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥(その二十九) [光悦・宗達・素庵]

その二十九 最終章(徳有斎光悦、そして「新古今和歌集」に連なる歌人たち)

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の十四「藤原家隆・徳有斎光悦」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(「徳有斎光悦(花押)」(シアトル美術館蔵))

28 藤原家隆朝臣:にほの海や月の光のうつろへば波の華にも秋は見えけり

(釈文)和哥所乃哥合尓、湖邊濃月といふ事を ふ地ハら乃家隆朝臣

尓保濃海や月乃光濃う徒ろへ盤波濃華尓も秋盤見え介利

徳有斎光悦(光悦)

淡海の海夕波千鳥汝(な)が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ(柿本人麻呂『万葉集』)

にほてるや凪ぎたる朝に見わたせばこぎ行く跡の浪だにもなし(西行『拾玉集』)

ほのぼのとあふみの海を漕ぐ舟の跡なきかたにゆく心かな(慈円『拾玉集』)

鳰の海や月のひかりのうつろへば浪の花にも秋は見えけり(藤原家隆『新古今集』)

鳰のうみやけふより春にあふさかの山もかすみて浦風ぞ吹く(藤原定家「堀河院題百首」)

比良の山やま風さむきからさきのにほのみづうみ月ぞこほれる(源実朝『金槐和歌集』)

鳰の海や霞のうちにこぐ船のまほにも春のけしきなるかな(式子内親王『新勅撰集』)

鳰の海や秋の夜わたるあまを船月にのりてや浦つたふらん(俊成卿女(『玉葉集』)

四方より花吹(ふき)入(いれ)てにほの波(芭蕉「洒落堂記」)

行(ゆく)春を近江の人と惜しみけり(芭蕉『猿蓑』)

先づ頼む椎の木も有り夏木立(芭蕉『猿蓑』「幻住庵記」)

病(やむ)雁の夜寒に落ちて旅寝かな(芭蕉『猿蓑』)

海士(あま)の屋は小海老にまじるいとゞ哉(芭蕉『猿蓑』)

辛崎の松は花より朧にて(芭蕉『野ざらし紀行』)

「鹿下絵新古今集和歌巻」の揮毫者・本阿弥光悦が、『千載和歌集』の撰者・藤原俊成に関心を寄せていたことは、「四季草花下絵千載集和歌巻」(畠山記念館蔵)や「千載和歌集序」(MIHO MUSEUM蔵)など、さらに、から、『本阿弥光悦行状記』の「三七五段 歌道の伝来は紀貫之基俊成と」などから、その一端が察知される。

西行については、『本阿弥光悦行状記』の中に、「一三三段 西行法師行脚のとき」「三〇一段 西行法師江口の里に休らひ」「「三三二段 西行撰集抄長明発心集つれづれ草」などがあり、法華宗の信徒であると同時に、京都の王朝文化に深い関わり合いを持つ光悦にとって、浄土宗・真言密教の出家僧でもある北面武士上がりの西行は、俊成以上に親近感がある人物であったように思われる。

その上で、この「鹿下絵新古今集和歌巻」のスタートが、所謂「三夕の歌」(寂蓮法師=「361寂しさは―」・西行法師=「362心なき―」・定家=「363見渡せば―」)の、その二番手の西行の「362心なき―」を、巻頭に持ってきたということは、これは一に掛かって、本阿弥光悦の、『新古今和歌集』のこの西行の歌に、一入の思い入れの深かったことを示唆しているであろう。

362 心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮(西行「新古今」)

そして、そのゴールの巻軸の歌は、「後鳥羽院・俊成・定家」などの西行に匹敵する名の歌人の一首ではなく、定家が若手の一番手とすると二番手・藤原家隆の、この「389 にほの海や―」なのである。

389 にほの海や月の光のうつろへば波の花にも秋は見えけり(家隆「新古389」)

この家隆の一首の初句の「にほの海や」とくると、ここは、最晩年の西行と若き日の慈円との比叡山無動寺(大乗院)での「贈答歌」の、西行の「にほてるや―」の歌が想起されてくる。即ち、この「鹿下絵新古今集和歌巻」は、西行の「三夕の歌」の一首で始まり、そして、西行の最晩年の「にほの海」(近江・琵琶湖)の一首を背景とする家隆の歌をもってゴールとしているということになる。

(『拾玉集(慈円著)の「西行と慈円の「贈答歌」)

円位上人(西行)無動寺へ登りて大乗院の

放出(はなちいで)に湖を見やりて

にほてるやなぎたる朝に見わたせば漕ぎゆく跡の浪だにもなし

帰りなんとて、朝のことにてほどありしに、

「今は歌と申すことは思ひ絶えたれど、結句

をばこれにてこそつかうまつるべかりけれ」

とてよみたりしかば、ただに過ぎがたくて

和しに侍りし

ほのぼのとあふみの海を漕ぐ舟の跡なきかたにゆく心かな

「にほの海」(鳰の海・淡海の海・琵琶湖)を代表する歌は、まぎれもなく、次の人麻呂の歌ということになる。この歌の「派生歌」は多い。

淡海の海夕波千鳥汝(な)が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ(柿本人麻呂『万葉集』)

(派生歌)

風はやみとしまが崎を漕ぎゆけば夕なみ千鳥立ちゐ鳴くなり (源顕仲『金葉集』)

近江路や野嶋が崎の浜風に夕波千鳥立ちさわぐなり (藤原顕輔『風雅集』)

遠ざかる潮干のかたの浦風に夕波たかく千鳥鳴くなり (藤原為経『新後撰集』)

難波潟夕浪たかく風立ちて浦半の千鳥跡も定めず (西園寺実衡『続千載集』)

風さむみ夕波高きあら磯にむれて千鳥の浦つたふ也 (北条政村『続後拾遺集』)

和歌の浦の夕波千鳥立ちかへり心をよせしかたに鳴くなり (賢俊『新千載集』)

塩風に夕波たかく声たててみなとはるかに千鳥鳴く也 (藤原隆教『新千載集』)

鳴海潟夕波千鳥立ちかへり友よひつきの浜に鳴く也 (厳阿『新後拾遺』)

柿本人麻呂は、「六条藤家」の「人麿影供」の儀式化の如く「歌聖(歌の神)」として崇められている。そして、「和歌→連歌→俳諧」と時代は下って、徳川幕藩体制下の「元禄時代」(江戸中期)に「俳聖・芭蕉」の時代が現出した。

この俳聖・芭蕉は、「歌聖(歌の神)・人麻呂」ではなく、「歌の聖(ひじり)・西行」の崇拝者であった。

「西行の和歌における、宗祇の連歌における、雪舟の絵における、利休の茶における、其(その)貫道する物は一(いつ)なり。」(『笈の小文』)

「西行・宗祇・雪舟・利休」は、「中世の諸芸道の聖(ひじり)」である。この「貫道する物」とは、芭蕉にとって、俊成の「幽玄」に通ずる「わび」「さび」の世界であった。

芭蕉は、これらの「中世の諸芸道の聖(ひじり)」の辿った道、中でも、放浪の歌人・西行たちの足跡(歌枕)を生涯に亘って踏査し続けた。

(辛崎=近江八景→「唐崎夜雨」)

辛崎の松は花より朧にて(芭蕉『野ざらし紀行』)

唐崎の浜のまさごの尽くるまで春の名残は久しからなむ(清原元輔「新勅撰集」)

辛崎やにほてる沖にくも消えて月の氷に秋風ぞ吹く(九条=藤原良経「続後撰集」)

(堅田=近江八景→堅田落雁)

病(やむ)雁の夜寒に落ちて旅寝かな(芭蕉『猿蓑』)

海士(あま)の屋は小海老にまじるいとゞ哉(芭蕉『猿蓑』)

終(つい)にまた憂き名や立たん逢ふ事はさても堅田の浦のあだ波(高階宗成「続拾遺」)

(「大津・膳所・義仲寺」、義仲寺=木曽義仲と芭蕉の墓がある。幻住庵=曲翠の庵)

先づ頼む椎の木も有り夏木立(芭蕉『猿蓑』「幻住庵記」)

とゞこほる時もあらじな近江なる陪膳(おもの)の浜の海士のひつぎは(平兼盛「拾遺集)

(「琵琶湖=淡海(近江)の海=鳰の海=志賀の湖、「志賀の都」=「近江京・近江大津宮」

が嘗て在った所)

四方より花吹(ふき)入(いれ)てにほの波(芭蕉「洒落堂記」)

行(ゆく)春を近江の人と惜しみけり(芭蕉『猿蓑』)

淡海の海夕波千鳥汝(な)が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ(柿本人麻呂『万葉集』)

にほてるや凪ぎたる朝に見わたせばこぎ行く跡の浪だにもなし(西行『拾玉集』)

ほのぼのとあふみの海を漕ぐ舟の跡なきかたにゆく心かな(慈円『拾玉集』)

鳰の海や月のひかりのうつろへば浪の花にも秋は見えけり(藤原家隆『新古今集』)

鳰のうみやけふより春にあふさかの山もかすみて浦風ぞ吹く(藤原定家「堀河院題百首」)

比良の山やま風さむきからさきのにほのみづうみ月ぞこほれる(源実朝『金槐和歌集』)

鳰の海や霞のうちにこぐ船のまほにも春のけしきなるかな(式子内親王『新勅撰集』)

鳰の海や秋の夜わたるあまを船月にのりてや浦つたふらん(俊成卿女(『玉葉集』)

※さゞざ波や志賀の都は荒れにしを昔ながらの山桜かな(よみ人知らず=平忠度『千載集』)

この末尾に添えた「さゞざ波や―」の一首は、平忠盛の六男で清盛の腹違いの末弟・平忠度の歌である。この歌は、寿永二年(一一八三)に木曽義仲に追い立てられた平家一門が都落ちする時に、忠度が歌の師の俊成に今生の別れを告げる、その時の一首である(『平家物語』)。

この平忠度の歌は、文部省唱歌の「青葉の笛(参考)」(一番=「平敦盛」、二番=「平忠度」)の、その「二番=平忠度」に、「わが師(俊成)に託せし言の葉(和歌)あわれ」と歌われている。

ここで、「志賀の都」(今の滋賀県大津市に置かれた天智天皇の都)を介して、「人麿→西行→俊成→忠度→家隆→定家→木曽義仲→芭蕉」が一線上に連なってくる。

そして、この「保元の乱→平治の乱→以仁王の乱→義仲恭兵・入京・敗死→一の谷・屋島・壇ノ浦の戦い→平氏滅亡→鎌倉幕府と源氏の抬頭」の時代と、光悦の時代の「織田信長の入京(光悦=十一歳)→本能寺の変(光悦=二十五歳)→豊臣秀吉没(光悦=四十一歳)→関ヶ原の戦い(光悦=四十三歳)→徳川家康征夷大将軍(光悦=四十六歳)→古田織部自決と光悦鷹が峰移住(光悦=五十八歳)→徳川家康没(光悦=五十九歳)→徳川秀忠・・角倉素庵没(光悦=七十五歳)→島原の乱・光悦没(光悦=八十歳)」とは、日本の歴史の大きな変革の時代であった。

それが故に、光悦筆の数ある和歌巻の中で、一際、「新古今和歌集」と「千載和歌集」との和歌巻が目立つのは、光悦の好尚に因るものだけではなく、より光悦をして、それらを制作せしめた必然的な時代史的な背景が横たわっていることを実感する。そして、同時に、この「鹿下絵新古今和歌和歌巻」こそ、それらの最も中枢に位置するもと解したい。

(参考)

文部省唱歌「青葉の笛」(作詞:大和田建樹、作曲:田村虎蔵)

1 一の谷の軍(いくさ)破れ

討たれし平家の公達(きんだち)あわれ → 熊谷次郎直実に討たれた「平敦盛」

暁寒き須磨(すま)の嵐に

聞こえしはこれか 青葉の笛

2 更くる夜半に門(かど)を敲(たた)き

わが師に託せし言(こと)の葉あわれ →「わが師」=「わが=忠度」「師=俊成」

今わの際(きわ)まで持ちし箙(えびら)に

残れるは「花や今宵」の歌 →「行き暮れて木の下蔭を宿とせば花や今宵の主(あるじ)ならまし」→『平家物語(巻第九)』「忠度最期」→平忠度の「辞世の歌」

(追記一)西行が死にゆく義仲に捧げた歌四首

http://www.st.rim.or.jp/~success/kisoY_ye.html

【西行の聞書集の中に、「地獄絵を見て」という一連の歌が並んでいる。どこまでが「地獄絵を見て」なのかは、不明だが、この続きに死んでゆく木曾義仲に捧げたと見られる歌が四首並んでいる。(以下、「詞書」等=略。「聞書集」は定家が西行の歌を聞き書きしたもので、西行の連歌など貴重な情報が満載している。)

1 歌 朝日にやむすぶ氷の苦はとけむ六つの輪を聞くあかつきの空

(歌意:朝日が昇ってきた。これで氷結した氷のような苦しみも氷解してゆくのだろうか。暁の空に錫杖の音がどこからともなく聞こえて来る。)

2 歌 死出の山越ゆるたえまはあらじかしなくなるひとのかずつづきつつ

(歌意:戦によって死出の山路を越えて行く人がなくなるということはないのであろうか。今日もまたそこかしこで戦で人が死んだという話を聞くにつけて。)

3 歌 しずむなる死出の山がわみなぎりて馬筏もやかなわざるらむ

(歌意:人が沈んでゆく。川が死出の山となって濁流に武者たちが次々と呑まれてゆくのだよ。馬筏もこの流れには敵わないと見えて。)

4 歌 木曾人は海のいかりをしずめかねて死出の山にも入りにけるかな

(歌意:木曾に育った武者はついに大海の怒りを静めることができず、死出の山路を越えることになったのだろうか。) 】

(追記二)光悦の庵号「大虚庵」と「徳有斎」の一つの覚書き

世にあらじと思ひける頃、東山にて、

人々霞によせて思ひをべるけりに

そらになる心は春の霞にて世にあらじとも思ひたつかな(西行『山家集』「春歌」)

http://sanka11.sakura.ne.jp/sankasyu3/26.html

【「(そら)は空・虚の字に当たる。「世にあらじ」と遁世を思い立つ心は、霞のように茫漠として焦点の定まらない心理状態で表現されている。それは 佐藤一族の棟梁としての苦悩であり、荘園問題の重圧に疲れた虚脱状態だろう。」 (高橋庄次「西行の心月輪」より抜粋) 】

本阿弥光悦を継承する孫の「本阿弥光甫」のの姓号は「空中(くうちゅう)軒」である。これからすると、「大虚庵(たいきょあん)=大空庵(たいくうあん)」と解して、「虚(そら)=空(くう)」が呼応してくるであろう。

その「大虚庵」に対する「徳有斎」については、「大虚庵」が、光悦の五十八歳時の「鷹が峰移住・芸術村の経営」以後の晩年の「庵号」とすると、「徳有斎」は、それ以前の「上京区小川今出川・本阿弥辻子」の「斎(とき=斎食=精進料理)号」のようにも解せられる。

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の十四「藤原家隆・徳有斎光悦」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(「徳有斎光悦(花押)」(シアトル美術館蔵))

28 藤原家隆朝臣:にほの海や月の光のうつろへば波の華にも秋は見えけり

(釈文)和哥所乃哥合尓、湖邊濃月といふ事を ふ地ハら乃家隆朝臣

尓保濃海や月乃光濃う徒ろへ盤波濃華尓も秋盤見え介利

徳有斎光悦(光悦)

淡海の海夕波千鳥汝(な)が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ(柿本人麻呂『万葉集』)

にほてるや凪ぎたる朝に見わたせばこぎ行く跡の浪だにもなし(西行『拾玉集』)

ほのぼのとあふみの海を漕ぐ舟の跡なきかたにゆく心かな(慈円『拾玉集』)

鳰の海や月のひかりのうつろへば浪の花にも秋は見えけり(藤原家隆『新古今集』)

鳰のうみやけふより春にあふさかの山もかすみて浦風ぞ吹く(藤原定家「堀河院題百首」)

比良の山やま風さむきからさきのにほのみづうみ月ぞこほれる(源実朝『金槐和歌集』)

鳰の海や霞のうちにこぐ船のまほにも春のけしきなるかな(式子内親王『新勅撰集』)

鳰の海や秋の夜わたるあまを船月にのりてや浦つたふらん(俊成卿女(『玉葉集』)

四方より花吹(ふき)入(いれ)てにほの波(芭蕉「洒落堂記」)

行(ゆく)春を近江の人と惜しみけり(芭蕉『猿蓑』)

先づ頼む椎の木も有り夏木立(芭蕉『猿蓑』「幻住庵記」)

病(やむ)雁の夜寒に落ちて旅寝かな(芭蕉『猿蓑』)

海士(あま)の屋は小海老にまじるいとゞ哉(芭蕉『猿蓑』)

辛崎の松は花より朧にて(芭蕉『野ざらし紀行』)

「鹿下絵新古今集和歌巻」の揮毫者・本阿弥光悦が、『千載和歌集』の撰者・藤原俊成に関心を寄せていたことは、「四季草花下絵千載集和歌巻」(畠山記念館蔵)や「千載和歌集序」(MIHO MUSEUM蔵)など、さらに、から、『本阿弥光悦行状記』の「三七五段 歌道の伝来は紀貫之基俊成と」などから、その一端が察知される。

西行については、『本阿弥光悦行状記』の中に、「一三三段 西行法師行脚のとき」「三〇一段 西行法師江口の里に休らひ」「「三三二段 西行撰集抄長明発心集つれづれ草」などがあり、法華宗の信徒であると同時に、京都の王朝文化に深い関わり合いを持つ光悦にとって、浄土宗・真言密教の出家僧でもある北面武士上がりの西行は、俊成以上に親近感がある人物であったように思われる。

その上で、この「鹿下絵新古今集和歌巻」のスタートが、所謂「三夕の歌」(寂蓮法師=「361寂しさは―」・西行法師=「362心なき―」・定家=「363見渡せば―」)の、その二番手の西行の「362心なき―」を、巻頭に持ってきたということは、これは一に掛かって、本阿弥光悦の、『新古今和歌集』のこの西行の歌に、一入の思い入れの深かったことを示唆しているであろう。

362 心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮(西行「新古今」)

そして、そのゴールの巻軸の歌は、「後鳥羽院・俊成・定家」などの西行に匹敵する名の歌人の一首ではなく、定家が若手の一番手とすると二番手・藤原家隆の、この「389 にほの海や―」なのである。

389 にほの海や月の光のうつろへば波の花にも秋は見えけり(家隆「新古389」)

この家隆の一首の初句の「にほの海や」とくると、ここは、最晩年の西行と若き日の慈円との比叡山無動寺(大乗院)での「贈答歌」の、西行の「にほてるや―」の歌が想起されてくる。即ち、この「鹿下絵新古今集和歌巻」は、西行の「三夕の歌」の一首で始まり、そして、西行の最晩年の「にほの海」(近江・琵琶湖)の一首を背景とする家隆の歌をもってゴールとしているということになる。

(『拾玉集(慈円著)の「西行と慈円の「贈答歌」)

円位上人(西行)無動寺へ登りて大乗院の

放出(はなちいで)に湖を見やりて

にほてるやなぎたる朝に見わたせば漕ぎゆく跡の浪だにもなし

帰りなんとて、朝のことにてほどありしに、

「今は歌と申すことは思ひ絶えたれど、結句

をばこれにてこそつかうまつるべかりけれ」

とてよみたりしかば、ただに過ぎがたくて

和しに侍りし

ほのぼのとあふみの海を漕ぐ舟の跡なきかたにゆく心かな

「にほの海」(鳰の海・淡海の海・琵琶湖)を代表する歌は、まぎれもなく、次の人麻呂の歌ということになる。この歌の「派生歌」は多い。

淡海の海夕波千鳥汝(な)が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ(柿本人麻呂『万葉集』)

(派生歌)

風はやみとしまが崎を漕ぎゆけば夕なみ千鳥立ちゐ鳴くなり (源顕仲『金葉集』)

近江路や野嶋が崎の浜風に夕波千鳥立ちさわぐなり (藤原顕輔『風雅集』)

遠ざかる潮干のかたの浦風に夕波たかく千鳥鳴くなり (藤原為経『新後撰集』)

難波潟夕浪たかく風立ちて浦半の千鳥跡も定めず (西園寺実衡『続千載集』)

風さむみ夕波高きあら磯にむれて千鳥の浦つたふ也 (北条政村『続後拾遺集』)

和歌の浦の夕波千鳥立ちかへり心をよせしかたに鳴くなり (賢俊『新千載集』)

塩風に夕波たかく声たててみなとはるかに千鳥鳴く也 (藤原隆教『新千載集』)

鳴海潟夕波千鳥立ちかへり友よひつきの浜に鳴く也 (厳阿『新後拾遺』)

柿本人麻呂は、「六条藤家」の「人麿影供」の儀式化の如く「歌聖(歌の神)」として崇められている。そして、「和歌→連歌→俳諧」と時代は下って、徳川幕藩体制下の「元禄時代」(江戸中期)に「俳聖・芭蕉」の時代が現出した。

この俳聖・芭蕉は、「歌聖(歌の神)・人麻呂」ではなく、「歌の聖(ひじり)・西行」の崇拝者であった。

「西行の和歌における、宗祇の連歌における、雪舟の絵における、利休の茶における、其(その)貫道する物は一(いつ)なり。」(『笈の小文』)

「西行・宗祇・雪舟・利休」は、「中世の諸芸道の聖(ひじり)」である。この「貫道する物」とは、芭蕉にとって、俊成の「幽玄」に通ずる「わび」「さび」の世界であった。

芭蕉は、これらの「中世の諸芸道の聖(ひじり)」の辿った道、中でも、放浪の歌人・西行たちの足跡(歌枕)を生涯に亘って踏査し続けた。

(辛崎=近江八景→「唐崎夜雨」)

辛崎の松は花より朧にて(芭蕉『野ざらし紀行』)

唐崎の浜のまさごの尽くるまで春の名残は久しからなむ(清原元輔「新勅撰集」)

辛崎やにほてる沖にくも消えて月の氷に秋風ぞ吹く(九条=藤原良経「続後撰集」)

(堅田=近江八景→堅田落雁)

病(やむ)雁の夜寒に落ちて旅寝かな(芭蕉『猿蓑』)

海士(あま)の屋は小海老にまじるいとゞ哉(芭蕉『猿蓑』)

終(つい)にまた憂き名や立たん逢ふ事はさても堅田の浦のあだ波(高階宗成「続拾遺」)

(「大津・膳所・義仲寺」、義仲寺=木曽義仲と芭蕉の墓がある。幻住庵=曲翠の庵)

先づ頼む椎の木も有り夏木立(芭蕉『猿蓑』「幻住庵記」)

とゞこほる時もあらじな近江なる陪膳(おもの)の浜の海士のひつぎは(平兼盛「拾遺集)

(「琵琶湖=淡海(近江)の海=鳰の海=志賀の湖、「志賀の都」=「近江京・近江大津宮」

が嘗て在った所)

四方より花吹(ふき)入(いれ)てにほの波(芭蕉「洒落堂記」)

行(ゆく)春を近江の人と惜しみけり(芭蕉『猿蓑』)

淡海の海夕波千鳥汝(な)が鳴けば心もしのにいにしへ思ほゆ(柿本人麻呂『万葉集』)

にほてるや凪ぎたる朝に見わたせばこぎ行く跡の浪だにもなし(西行『拾玉集』)

ほのぼのとあふみの海を漕ぐ舟の跡なきかたにゆく心かな(慈円『拾玉集』)

鳰の海や月のひかりのうつろへば浪の花にも秋は見えけり(藤原家隆『新古今集』)

鳰のうみやけふより春にあふさかの山もかすみて浦風ぞ吹く(藤原定家「堀河院題百首」)

比良の山やま風さむきからさきのにほのみづうみ月ぞこほれる(源実朝『金槐和歌集』)

鳰の海や霞のうちにこぐ船のまほにも春のけしきなるかな(式子内親王『新勅撰集』)

鳰の海や秋の夜わたるあまを船月にのりてや浦つたふらん(俊成卿女(『玉葉集』)

※さゞざ波や志賀の都は荒れにしを昔ながらの山桜かな(よみ人知らず=平忠度『千載集』)

この末尾に添えた「さゞざ波や―」の一首は、平忠盛の六男で清盛の腹違いの末弟・平忠度の歌である。この歌は、寿永二年(一一八三)に木曽義仲に追い立てられた平家一門が都落ちする時に、忠度が歌の師の俊成に今生の別れを告げる、その時の一首である(『平家物語』)。

この平忠度の歌は、文部省唱歌の「青葉の笛(参考)」(一番=「平敦盛」、二番=「平忠度」)の、その「二番=平忠度」に、「わが師(俊成)に託せし言の葉(和歌)あわれ」と歌われている。

ここで、「志賀の都」(今の滋賀県大津市に置かれた天智天皇の都)を介して、「人麿→西行→俊成→忠度→家隆→定家→木曽義仲→芭蕉」が一線上に連なってくる。

そして、この「保元の乱→平治の乱→以仁王の乱→義仲恭兵・入京・敗死→一の谷・屋島・壇ノ浦の戦い→平氏滅亡→鎌倉幕府と源氏の抬頭」の時代と、光悦の時代の「織田信長の入京(光悦=十一歳)→本能寺の変(光悦=二十五歳)→豊臣秀吉没(光悦=四十一歳)→関ヶ原の戦い(光悦=四十三歳)→徳川家康征夷大将軍(光悦=四十六歳)→古田織部自決と光悦鷹が峰移住(光悦=五十八歳)→徳川家康没(光悦=五十九歳)→徳川秀忠・・角倉素庵没(光悦=七十五歳)→島原の乱・光悦没(光悦=八十歳)」とは、日本の歴史の大きな変革の時代であった。

それが故に、光悦筆の数ある和歌巻の中で、一際、「新古今和歌集」と「千載和歌集」との和歌巻が目立つのは、光悦の好尚に因るものだけではなく、より光悦をして、それらを制作せしめた必然的な時代史的な背景が横たわっていることを実感する。そして、同時に、この「鹿下絵新古今和歌和歌巻」こそ、それらの最も中枢に位置するもと解したい。

(参考)

文部省唱歌「青葉の笛」(作詞:大和田建樹、作曲:田村虎蔵)

1 一の谷の軍(いくさ)破れ

討たれし平家の公達(きんだち)あわれ → 熊谷次郎直実に討たれた「平敦盛」

暁寒き須磨(すま)の嵐に

聞こえしはこれか 青葉の笛

2 更くる夜半に門(かど)を敲(たた)き

わが師に託せし言(こと)の葉あわれ →「わが師」=「わが=忠度」「師=俊成」

今わの際(きわ)まで持ちし箙(えびら)に

残れるは「花や今宵」の歌 →「行き暮れて木の下蔭を宿とせば花や今宵の主(あるじ)ならまし」→『平家物語(巻第九)』「忠度最期」→平忠度の「辞世の歌」

(追記一)西行が死にゆく義仲に捧げた歌四首

http://www.st.rim.or.jp/~success/kisoY_ye.html

【西行の聞書集の中に、「地獄絵を見て」という一連の歌が並んでいる。どこまでが「地獄絵を見て」なのかは、不明だが、この続きに死んでゆく木曾義仲に捧げたと見られる歌が四首並んでいる。(以下、「詞書」等=略。「聞書集」は定家が西行の歌を聞き書きしたもので、西行の連歌など貴重な情報が満載している。)

1 歌 朝日にやむすぶ氷の苦はとけむ六つの輪を聞くあかつきの空

(歌意:朝日が昇ってきた。これで氷結した氷のような苦しみも氷解してゆくのだろうか。暁の空に錫杖の音がどこからともなく聞こえて来る。)

2 歌 死出の山越ゆるたえまはあらじかしなくなるひとのかずつづきつつ

(歌意:戦によって死出の山路を越えて行く人がなくなるということはないのであろうか。今日もまたそこかしこで戦で人が死んだという話を聞くにつけて。)

3 歌 しずむなる死出の山がわみなぎりて馬筏もやかなわざるらむ

(歌意:人が沈んでゆく。川が死出の山となって濁流に武者たちが次々と呑まれてゆくのだよ。馬筏もこの流れには敵わないと見えて。)

4 歌 木曾人は海のいかりをしずめかねて死出の山にも入りにけるかな

(歌意:木曾に育った武者はついに大海の怒りを静めることができず、死出の山路を越えることになったのだろうか。) 】

(追記二)光悦の庵号「大虚庵」と「徳有斎」の一つの覚書き

世にあらじと思ひける頃、東山にて、

人々霞によせて思ひをべるけりに

そらになる心は春の霞にて世にあらじとも思ひたつかな(西行『山家集』「春歌」)

http://sanka11.sakura.ne.jp/sankasyu3/26.html

【「(そら)は空・虚の字に当たる。「世にあらじ」と遁世を思い立つ心は、霞のように茫漠として焦点の定まらない心理状態で表現されている。それは 佐藤一族の棟梁としての苦悩であり、荘園問題の重圧に疲れた虚脱状態だろう。」 (高橋庄次「西行の心月輪」より抜粋) 】

本阿弥光悦を継承する孫の「本阿弥光甫」のの姓号は「空中(くうちゅう)軒」である。これからすると、「大虚庵(たいきょあん)=大空庵(たいくうあん)」と解して、「虚(そら)=空(くう)」が呼応してくるであろう。

その「大虚庵」に対する「徳有斎」については、「大虚庵」が、光悦の五十八歳時の「鷹が峰移住・芸術村の経営」以後の晩年の「庵号」とすると、「徳有斎」は、それ以前の「上京区小川今出川・本阿弥辻子」の「斎(とき=斎食=精進料理)号」のようにも解せられる。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥(その二十八) [光悦・宗達・素庵]

その二十八 藤原家隆朝臣

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の十三「源頼政・藤原重家・藤原家隆」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(「藤原家隆」(シアトル美術館蔵))

28 藤原家隆朝臣:にほの海や月の光のうつろへば波の華にも秋は見えけり(シアトル)

(釈文)和哥所乃哥合尓、湖邊濃月といふ事を ふ地ハら乃家隆朝臣

尓保濃海や月乃光濃う徒ろへ盤波濃華尓も秋盤見え介利

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/ietaka_t.html

和歌所歌合に、湖辺月といふことを

にほの海や月の光のうつろへば波の花にも秋は見えけり(新古389)

【通釈】琵琶湖の水面に月の光が映れば、秋は無縁と言われた波の花にも、秋の気色は見えるのだった。

【語釈】◇にほの海 琵琶湖の古称。◇波の花 白い波頭を花に見立てた。下記本歌を踏まえる。

藤原家隆 保元三~嘉禎三(1158-1237)

良門流正二位権中納言清隆(白河院の近臣)の孫。正二位権中納言光隆の息子。兼輔の末裔であり、紫式部の祖父雅正の八代孫にあたる。母は太皇太后宮亮藤原実兼女(公卿補任)。但し尊卑分脈は母を参議藤原信通女とする。兄に雅隆がいる。子の隆祐・土御門院小宰相も著名歌人。寂蓮の聟となり、共に俊成の門弟になったという(井蛙抄)。

安元元年(1175)、叙爵。同二年、侍従。阿波介・越中守を兼任したのち、建久四年(1193)正月、侍従を辞し、正五位下に叙される。同九年正月、上総介に遷る。正治三年(1201)正月、従四位下に昇り、元久二年(1205)正月、さらに従四位上に進む。同三年正月、宮内卿に任ぜられる。建保四年(1216)正月、従三位。承久二年(1220)三月、宮内卿を止め、正三位。嘉禎元年(1235)九月、従二位。同二年十二月二十三日、病により出家。法号は仏性。出家後は摂津四天王寺に入る。翌年四月九日、四天王寺別院で薨去。八十歳。

文治二年(1186)、西行勧進の「二見浦百首」、同三年「殷富門院大輔百首」「閑居百首」を詠む。同四年の千載集には四首の歌が入集した。建久二年(1191)頃の『玄玉和歌集』には二十一首が撰入されている。建久四年(1193)の「六百番歌合」、同六年の「経房卿家歌合」、同八年の「堀河題百首」、同九年頃の「守覚法親王家五十首」などに出詠した後、後鳥羽院歌壇に迎えられ、正治二年(1200)の「後鳥羽院初度百首」「仙洞十人歌合」、建仁元年(1201)の「老若五十首歌合」「新宮撰歌合」などに出詠した。同年七月、新古今集撰修のための和歌所が設置されると寄人となり、同年十一月には撰者に任ぜられる。同二年、「三体和歌」「水無瀬恋十五首歌合」「千五百番歌合」などに出詠。元久元年(1204)の「春日社歌合」「北野宮歌合」、同二年の「元久詩歌合」、建永二年(1207)の「卿相侍臣歌合」「最勝四天王院障子和歌」を詠む。建暦二年(1212)、順徳院主催の「内裏詩歌合」、同年の「五人百首」、建保二年(1214)の「秋十五首乱歌合」、同三年の「内大臣道家家百首」「内裏名所百首」、承久元年(1219)の「内裏百番歌合」、同二年の「道助法親王家五十首歌合」に出詠。承久三年(1221)の承久の変後も後鳥羽院との間で音信を絶やさず、嘉禄二年(1226)には「家隆後鳥羽院撰歌合」の判者を務めた。寛喜元年(1229)の「女御入内屏風和歌」「為家卿家百首」を詠む。貞永元年(1232)、「光明峯寺摂政家歌合」「洞院摂政家百首」「九条前関白内大臣家百首」を詠む。嘉禎二年(1236)、隠岐の後鳥羽院主催「遠島御歌合」に詠進した。

藤原俊成を師とし、藤原定家と並び称された。後鳥羽院は「秀哥ども詠み集めたる多さ、誰にもすぐまさりたり」と賞讃し(御口伝)、九条良経は「末代の人丸」と称揚したと伝わる(古今著聞集)。千載集初出。新勅撰集では最多入集歌人。勅撰入集計二百八十四首。自撰の『家隆卿百番自歌合』、他撰の家集『壬二集』(『玉吟集』とも)がある。新三十六歌仙。百人一首にも歌を採られている。『京極中納言相語』などに歌論が断片的に窺える。また『古今著聞集』などに多くの逸話が伝わる。

「家隆卿は、若かりし折はきこえざりしが、建久のころほひより、殊に名誉もいできたりき。哥になりかへりたるさまに、かひがひしく、秀哥ども詠み集めたる多さ、誰にもすぐまさりたり。たけもあり、心もめづらしく見ゆ」(後鳥羽院御口伝)。

「かの卿(引用者注:家隆のこと)、非重代の身なれども、よみくち、世のおぼえ人にすぐれて、新古今の撰者に加はり、重代の達者定家卿につがひてその名をのこせる、いみじき事なり。まことにや、後鳥羽院はじめて歌の道御沙汰ありける比、後京極殿(引用者注:九条良経を指す)に申し合せまゐらせられける時、かの殿奏せさせ給ひけるは、『家隆は末代の人丸にて候ふなり。彼が歌をまなばせ給ふべし』と申させ給ひける」(古今著聞集)。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その二十六)

第八勅撰集『新古今和歌集』の二大歌人は、「今」=「当代」を代表する歌人として「藤原定家と藤原家隆」、「古」=「当代以前」を代表する歌人として「西行と藤原俊成(釈阿)」が挙げられるであろう。

『新古今和歌集』の入集数ですると、「定家=四十六首」「家隆=四十三首」、そして、「西業=九十四首」「俊成(釈阿)=七十二首」で、「寄人(和歌所職員)」「撰者」として「俊成・定家・家隆」が、その名を列ねている。

これが、第七勅撰集『千載和歌集』になると、撰者は「藤原俊成」一人、その入集数の多い順から記すと、「俊頼=五十二首、俊成=三十六首、基俊=二十六首、崇徳院=二十三首、俊恵=二十二首、和泉式部=二十一首、道因・清輔=二十首、円位(西行)=十八首」となり、「定家と家隆」は、「定家=八首」「家隆=四首」と一桁台となってくる。

その「家隆=四首について、下記に列挙して置きたい。

350 さえわたるひかりを霜にまがえて月にうつろふ白菊の花(家隆「千載」)

(冴え冴えと遍満する光を霜に見間違えたか、月光に色変をしてゆく白菊の花よ。)

536 旅寝する須磨の浦路のさ夜千鳥声こそ袖の波はかけけれ(家隆「千載」)

(須磨の海辺の道に旅寝をすると、夜中に鳴く千鳥の声は、私の袖に波をかけることだよ。)

749 暮にとも契りてたれか帰るらん思ひ絶えたるあけぼの空(家隆「千載」)

(暮にまた逢おうと契って帰るのは一体誰だろうか。自分はすっかり思いあきらめてしまった、憂きかぎりのこのこの曙の空だよ。)

1005 いかにせむさらで憂き世はなぐさまずたのめし月も涙落ちけり(家隆「千載」)

(一体どうしたらよかろう。そうでなくてもこの憂き世は慰められない。慰められるかと期待した月も涙が落ちるばかりだ。)

この家隆の四首目の前の歌は、定家の次の一首である。

1004 山深き松のあらしを身にしめてたれか寝覚めに月を見る覧(らん)

(深山の松に吹く烈風を、その身に深く浸み通らせて、誰かが今、寝覚めして月を見ていることか。)

『千載和歌集』が成ったのは、文治三年(一一八七)で、この時には、定家、二十五歳、そして、家隆、二十九歳の頃であった。定家を後継者として目している『千載和歌集』の撰者・俊成は、この若き二人に、次の時代を託していたのであろう。

そして、それは、元久二年(一二〇五)の、『新古今和歌集』の「竟宴」(勅撰集の撰進が終わったあとで催される披露宴=天皇親撰の証)で、この二人が、この親撰の立役者・太上天皇(後鳥羽院)の両翼となって結実することになる。

この太上天皇(後鳥羽院)が巻軸の歌となって、「俊成・西行・長明・家隆・定家」などが連なっている歌群が「巻十 羇旅歌」に収載されている。

976 世の中は憂きふししげし篠原や旅にしあれば妹(いも)夢に見ゆ(俊成「新古今」)

(世の中は辛いことがらが多い。篠原で寝る旅にいるので、妻が夢に見える。)

978 世の中をいとふまでこそ難(かた)からめ仮の宿をも惜しむ君かな(西行「新古今」)

(悩み多い世の中を嫌って出家するというまでは難しいであろうが、かりそめの宿を貸すことさえも惜しむ君であることよ。)

980 袖に吹けさぞな旅寝の夢も見じ思ふ方より通ふ浦風(定家「新古今」)

(わたしの袖を吹いてくれ。さだめし旅寝の夢を見ないであろうから。恋しく思う人の方から吹き通ってくる浦風よ。)

981 旅寝する夢路はゆるせ宇津の山関とは聞かず守(も)る人もなし(家隆「新古今」)

(旅寝して見る夢の通い路は許してくれ。宇津の山よ。ここが関だとは聞いていないし、関守もいないのだ。)

983 袖にしも月かかれとは契り置かず涙は知るや宇津の山越え(長明「新古今」)

(袖にこのように月が映れとは、月に約束していない。そのことを、涙は知っているのか。宇津の山越えよ。)

987 年たけてまた越ゆべしと思ひきや命なりけりさやの中山(西行「新古今」)

(年老いて再び越えることができると思ったろうか。思いはしなかった。命があったからなのだ。佐夜の中山よ。))

988 思ひ置く人の心にしたはれて露分(わ)くる袖のかへりぬるかな(西行「新古今」)

(故郷に思いを残して来ている人が心に恋しく思われ、野の露を分けていく旅衣も、色あせ、ひるがえっては、故郷を慕い、帰る風情を見せていることよ。)

989 見るままに山嵐荒くしぐるめり都も今は夜寒なるらん(太上天皇「新古今」)

(見ているうちに、山嵐が荒くなって、しぐれてくるようだ。都も、今は、夜寒となっているのであろう。)

ここで、冒頭の家隆の「にほの海や」の一首に戻りたい。

にほの海や月の光のうつろへば波の花にも秋は見えけり(家隆「新古389」)

『新古今和歌集』には、「にほの海」(琵琶湖)を初句とする歌は、この一首だけである。

そして、この家隆の一首は、西行の最晩年の歌境を示したと認められる、慈円の『拾玉集』の、西行と慈円との、比叡山無動寺で琵琶湖を見ながら詠んだ、次の「贈答歌」と呼応していることを、この家隆の歌の鑑賞の一端に記して置きたい。

円位上人(西行)無動寺へ登りて大乗院の

放出(はなちいで)に湖を見やりて

にほてるやなぎたる朝に見わたせば漕ぎゆく跡の浪だにもなし

帰りなんとて、朝のことにてほどありしに、

「今は歌と申すことは思ひ絶えたれど、結句

をばこれにてこそつかうまつるべかりけれ」

とてよみたりしかば、ただに過ぎがたくて

和しに侍りし

ほのぼのとあふみの海を漕ぐ舟の跡なきかたにゆく心かな

「風の凪いた朝、山から鳰の海を老若二人の僧が見はるかにしている。漕ぎ去ってゆく舟の航路も見えない。浪もない。西行はたしかに「無」を見ている。がしかしそれは、風景として明鏡止水である以上に、心境として欣求浄土の浄土そのものではないか。西行の内なる『心』はふかく揺るがされている。『無』が『浄土』と一致していることに感動している。西行は慈円に言った。

―『歌というものを詠むことは今は思い絶っているのですが、わが生涯の結びの歌はここでこそ詠むべきだと感じました。これがその一首です』―

それを受けた慈円は大先輩西行に向かって詠みかける。

―『ほのぼのと明るみかけた近江の湖(うみ)を漕ぎ去ってゆく、その舟跡は消えてなくなった方へとあなたの心は向かうのですね』― 」

(『岩波新書 西行(高橋秀夫著)』))

この老若二人の僧(西行と慈円)の贈答歌は、そっくり、老若二人の歌人(西行と家隆)の次の贈答歌という雰囲気を漂わせている。

にほてるやなぎたる朝に見わたせば漕ぎゆく跡の浪だにもなし(西行「拾玉集」)

かへし

にほの海や月の光のうつろへば波の花にも秋は見えけり(家隆「新古389」)

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の十三「源頼政・藤原重家・藤原家隆」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(「藤原家隆」(シアトル美術館蔵))

28 藤原家隆朝臣:にほの海や月の光のうつろへば波の華にも秋は見えけり(シアトル)

(釈文)和哥所乃哥合尓、湖邊濃月といふ事を ふ地ハら乃家隆朝臣

尓保濃海や月乃光濃う徒ろへ盤波濃華尓も秋盤見え介利

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/ietaka_t.html

和歌所歌合に、湖辺月といふことを

にほの海や月の光のうつろへば波の花にも秋は見えけり(新古389)

【通釈】琵琶湖の水面に月の光が映れば、秋は無縁と言われた波の花にも、秋の気色は見えるのだった。

【語釈】◇にほの海 琵琶湖の古称。◇波の花 白い波頭を花に見立てた。下記本歌を踏まえる。

藤原家隆 保元三~嘉禎三(1158-1237)

良門流正二位権中納言清隆(白河院の近臣)の孫。正二位権中納言光隆の息子。兼輔の末裔であり、紫式部の祖父雅正の八代孫にあたる。母は太皇太后宮亮藤原実兼女(公卿補任)。但し尊卑分脈は母を参議藤原信通女とする。兄に雅隆がいる。子の隆祐・土御門院小宰相も著名歌人。寂蓮の聟となり、共に俊成の門弟になったという(井蛙抄)。

安元元年(1175)、叙爵。同二年、侍従。阿波介・越中守を兼任したのち、建久四年(1193)正月、侍従を辞し、正五位下に叙される。同九年正月、上総介に遷る。正治三年(1201)正月、従四位下に昇り、元久二年(1205)正月、さらに従四位上に進む。同三年正月、宮内卿に任ぜられる。建保四年(1216)正月、従三位。承久二年(1220)三月、宮内卿を止め、正三位。嘉禎元年(1235)九月、従二位。同二年十二月二十三日、病により出家。法号は仏性。出家後は摂津四天王寺に入る。翌年四月九日、四天王寺別院で薨去。八十歳。

文治二年(1186)、西行勧進の「二見浦百首」、同三年「殷富門院大輔百首」「閑居百首」を詠む。同四年の千載集には四首の歌が入集した。建久二年(1191)頃の『玄玉和歌集』には二十一首が撰入されている。建久四年(1193)の「六百番歌合」、同六年の「経房卿家歌合」、同八年の「堀河題百首」、同九年頃の「守覚法親王家五十首」などに出詠した後、後鳥羽院歌壇に迎えられ、正治二年(1200)の「後鳥羽院初度百首」「仙洞十人歌合」、建仁元年(1201)の「老若五十首歌合」「新宮撰歌合」などに出詠した。同年七月、新古今集撰修のための和歌所が設置されると寄人となり、同年十一月には撰者に任ぜられる。同二年、「三体和歌」「水無瀬恋十五首歌合」「千五百番歌合」などに出詠。元久元年(1204)の「春日社歌合」「北野宮歌合」、同二年の「元久詩歌合」、建永二年(1207)の「卿相侍臣歌合」「最勝四天王院障子和歌」を詠む。建暦二年(1212)、順徳院主催の「内裏詩歌合」、同年の「五人百首」、建保二年(1214)の「秋十五首乱歌合」、同三年の「内大臣道家家百首」「内裏名所百首」、承久元年(1219)の「内裏百番歌合」、同二年の「道助法親王家五十首歌合」に出詠。承久三年(1221)の承久の変後も後鳥羽院との間で音信を絶やさず、嘉禄二年(1226)には「家隆後鳥羽院撰歌合」の判者を務めた。寛喜元年(1229)の「女御入内屏風和歌」「為家卿家百首」を詠む。貞永元年(1232)、「光明峯寺摂政家歌合」「洞院摂政家百首」「九条前関白内大臣家百首」を詠む。嘉禎二年(1236)、隠岐の後鳥羽院主催「遠島御歌合」に詠進した。

藤原俊成を師とし、藤原定家と並び称された。後鳥羽院は「秀哥ども詠み集めたる多さ、誰にもすぐまさりたり」と賞讃し(御口伝)、九条良経は「末代の人丸」と称揚したと伝わる(古今著聞集)。千載集初出。新勅撰集では最多入集歌人。勅撰入集計二百八十四首。自撰の『家隆卿百番自歌合』、他撰の家集『壬二集』(『玉吟集』とも)がある。新三十六歌仙。百人一首にも歌を採られている。『京極中納言相語』などに歌論が断片的に窺える。また『古今著聞集』などに多くの逸話が伝わる。

「家隆卿は、若かりし折はきこえざりしが、建久のころほひより、殊に名誉もいできたりき。哥になりかへりたるさまに、かひがひしく、秀哥ども詠み集めたる多さ、誰にもすぐまさりたり。たけもあり、心もめづらしく見ゆ」(後鳥羽院御口伝)。

「かの卿(引用者注:家隆のこと)、非重代の身なれども、よみくち、世のおぼえ人にすぐれて、新古今の撰者に加はり、重代の達者定家卿につがひてその名をのこせる、いみじき事なり。まことにや、後鳥羽院はじめて歌の道御沙汰ありける比、後京極殿(引用者注:九条良経を指す)に申し合せまゐらせられける時、かの殿奏せさせ給ひけるは、『家隆は末代の人丸にて候ふなり。彼が歌をまなばせ給ふべし』と申させ給ひける」(古今著聞集)。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その二十六)

第八勅撰集『新古今和歌集』の二大歌人は、「今」=「当代」を代表する歌人として「藤原定家と藤原家隆」、「古」=「当代以前」を代表する歌人として「西行と藤原俊成(釈阿)」が挙げられるであろう。

『新古今和歌集』の入集数ですると、「定家=四十六首」「家隆=四十三首」、そして、「西業=九十四首」「俊成(釈阿)=七十二首」で、「寄人(和歌所職員)」「撰者」として「俊成・定家・家隆」が、その名を列ねている。

これが、第七勅撰集『千載和歌集』になると、撰者は「藤原俊成」一人、その入集数の多い順から記すと、「俊頼=五十二首、俊成=三十六首、基俊=二十六首、崇徳院=二十三首、俊恵=二十二首、和泉式部=二十一首、道因・清輔=二十首、円位(西行)=十八首」となり、「定家と家隆」は、「定家=八首」「家隆=四首」と一桁台となってくる。

その「家隆=四首について、下記に列挙して置きたい。

350 さえわたるひかりを霜にまがえて月にうつろふ白菊の花(家隆「千載」)

(冴え冴えと遍満する光を霜に見間違えたか、月光に色変をしてゆく白菊の花よ。)

536 旅寝する須磨の浦路のさ夜千鳥声こそ袖の波はかけけれ(家隆「千載」)

(須磨の海辺の道に旅寝をすると、夜中に鳴く千鳥の声は、私の袖に波をかけることだよ。)

749 暮にとも契りてたれか帰るらん思ひ絶えたるあけぼの空(家隆「千載」)

(暮にまた逢おうと契って帰るのは一体誰だろうか。自分はすっかり思いあきらめてしまった、憂きかぎりのこのこの曙の空だよ。)

1005 いかにせむさらで憂き世はなぐさまずたのめし月も涙落ちけり(家隆「千載」)

(一体どうしたらよかろう。そうでなくてもこの憂き世は慰められない。慰められるかと期待した月も涙が落ちるばかりだ。)

この家隆の四首目の前の歌は、定家の次の一首である。

1004 山深き松のあらしを身にしめてたれか寝覚めに月を見る覧(らん)

(深山の松に吹く烈風を、その身に深く浸み通らせて、誰かが今、寝覚めして月を見ていることか。)

『千載和歌集』が成ったのは、文治三年(一一八七)で、この時には、定家、二十五歳、そして、家隆、二十九歳の頃であった。定家を後継者として目している『千載和歌集』の撰者・俊成は、この若き二人に、次の時代を託していたのであろう。

そして、それは、元久二年(一二〇五)の、『新古今和歌集』の「竟宴」(勅撰集の撰進が終わったあとで催される披露宴=天皇親撰の証)で、この二人が、この親撰の立役者・太上天皇(後鳥羽院)の両翼となって結実することになる。

この太上天皇(後鳥羽院)が巻軸の歌となって、「俊成・西行・長明・家隆・定家」などが連なっている歌群が「巻十 羇旅歌」に収載されている。

976 世の中は憂きふししげし篠原や旅にしあれば妹(いも)夢に見ゆ(俊成「新古今」)

(世の中は辛いことがらが多い。篠原で寝る旅にいるので、妻が夢に見える。)

978 世の中をいとふまでこそ難(かた)からめ仮の宿をも惜しむ君かな(西行「新古今」)

(悩み多い世の中を嫌って出家するというまでは難しいであろうが、かりそめの宿を貸すことさえも惜しむ君であることよ。)

980 袖に吹けさぞな旅寝の夢も見じ思ふ方より通ふ浦風(定家「新古今」)

(わたしの袖を吹いてくれ。さだめし旅寝の夢を見ないであろうから。恋しく思う人の方から吹き通ってくる浦風よ。)

981 旅寝する夢路はゆるせ宇津の山関とは聞かず守(も)る人もなし(家隆「新古今」)

(旅寝して見る夢の通い路は許してくれ。宇津の山よ。ここが関だとは聞いていないし、関守もいないのだ。)

983 袖にしも月かかれとは契り置かず涙は知るや宇津の山越え(長明「新古今」)

(袖にこのように月が映れとは、月に約束していない。そのことを、涙は知っているのか。宇津の山越えよ。)

987 年たけてまた越ゆべしと思ひきや命なりけりさやの中山(西行「新古今」)

(年老いて再び越えることができると思ったろうか。思いはしなかった。命があったからなのだ。佐夜の中山よ。))

988 思ひ置く人の心にしたはれて露分(わ)くる袖のかへりぬるかな(西行「新古今」)

(故郷に思いを残して来ている人が心に恋しく思われ、野の露を分けていく旅衣も、色あせ、ひるがえっては、故郷を慕い、帰る風情を見せていることよ。)

989 見るままに山嵐荒くしぐるめり都も今は夜寒なるらん(太上天皇「新古今」)

(見ているうちに、山嵐が荒くなって、しぐれてくるようだ。都も、今は、夜寒となっているのであろう。)

ここで、冒頭の家隆の「にほの海や」の一首に戻りたい。

にほの海や月の光のうつろへば波の花にも秋は見えけり(家隆「新古389」)

『新古今和歌集』には、「にほの海」(琵琶湖)を初句とする歌は、この一首だけである。

そして、この家隆の一首は、西行の最晩年の歌境を示したと認められる、慈円の『拾玉集』の、西行と慈円との、比叡山無動寺で琵琶湖を見ながら詠んだ、次の「贈答歌」と呼応していることを、この家隆の歌の鑑賞の一端に記して置きたい。

円位上人(西行)無動寺へ登りて大乗院の

放出(はなちいで)に湖を見やりて

にほてるやなぎたる朝に見わたせば漕ぎゆく跡の浪だにもなし

帰りなんとて、朝のことにてほどありしに、

「今は歌と申すことは思ひ絶えたれど、結句

をばこれにてこそつかうまつるべかりけれ」

とてよみたりしかば、ただに過ぎがたくて

和しに侍りし

ほのぼのとあふみの海を漕ぐ舟の跡なきかたにゆく心かな

「風の凪いた朝、山から鳰の海を老若二人の僧が見はるかにしている。漕ぎ去ってゆく舟の航路も見えない。浪もない。西行はたしかに「無」を見ている。がしかしそれは、風景として明鏡止水である以上に、心境として欣求浄土の浄土そのものではないか。西行の内なる『心』はふかく揺るがされている。『無』が『浄土』と一致していることに感動している。西行は慈円に言った。

―『歌というものを詠むことは今は思い絶っているのですが、わが生涯の結びの歌はここでこそ詠むべきだと感じました。これがその一首です』―

それを受けた慈円は大先輩西行に向かって詠みかける。

―『ほのぼのと明るみかけた近江の湖(うみ)を漕ぎ去ってゆく、その舟跡は消えてなくなった方へとあなたの心は向かうのですね』― 」

(『岩波新書 西行(高橋秀夫著)』))

この老若二人の僧(西行と慈円)の贈答歌は、そっくり、老若二人の歌人(西行と家隆)の次の贈答歌という雰囲気を漂わせている。

にほてるやなぎたる朝に見わたせば漕ぎゆく跡の浪だにもなし(西行「拾玉集」)

かへし

にほの海や月の光のうつろへば波の花にも秋は見えけり(家隆「新古389」)

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥(その二十七) [光悦・宗達・素庵]

その二十七 大宰大弐重家

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の十三「源頼政・藤原重家・藤原家隆」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(「藤原重家」(シアトル美術館蔵))

27 大宰大弐重家:月みればおもひぞあへぬ山高みいずれの年の雪にか有乱

(釈文)法性寺入道前関白太政大臣家尓、月哥安ま多よ見侍介る尓

月見禮半おも日曽安へぬ山高三い徒禮能年濃雪尓可有乱

http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/sigeie.html

法性寺入道前関白太政大臣家に、月の歌あまたよみ侍りけるに

月見れば思ひぞあへぬ山たかみいづれの年の雪にかあるらむ(新古388)

【通釈】山に射す月の光を見れば、どうしてもそれとは思えない。高い山にあって、万年雪が積もっているので、いつの年に降った雪かと思うのだ。

【語釈】◇思ひぞあへぬ 月光だと思おうとしても、思うことができない。◇いづれの年の雪 和漢朗詠集の「天山不便何年雪 画っぽ王命給費珠」(天山は便へ図何れの年の雪ぞ。合浦には迷ひぬべし旧日の珠)を踏まえる。白じらと冴える月光を雪に見立てている。

藤原重家 大治三~治承四(1128-1180)

もとの名は光輔。六条藤家顕輔の子。清輔の弟。季経の兄。経家・有家・保季らの父。

諸国の守・刑部卿・中宮亮などを歴任し、従三位大宰大弐に至る。安元二年(1176)、出家。法名蓮寂(または蓮家)。治承四年十二月二十一日没。五十三歳。

左京大夫顕輔歌合・右衛門督家成歌合・太皇太后宮大進清輔歌合・太皇太后宮亮経盛歌合・左衛門督実国歌合・建春門院滋子北面歌合・広田社歌合・九条兼実家百首などに出詠。また自邸でも歌合を主催した。兼実家の歌合では判者もつとめている。兄清輔より人麿影像を譲り受けて六条藤家の歌道を継ぎ、子の経家に伝えた。詩文・管弦にも事蹟があった。

『歌仙落書』に歌仙として歌を採られる。自撰家集『大宰大弐重家集』がある。千載集初出。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その二十五)

「従三位頼政」に続き、「従三位大宰大弐重家」の、しかも「法性寺入道前関白太政大臣家」での一首(詞書)を採っているのも、編纂者・撰者などの趣向なのであろう。そして、この「大宰大弐」の役職は、「律令制において西海道の九国二島を管轄し、九州における外交・防衛の責任者で、実権はこの次官の大宰権帥及び大宰大弐に移っている」という、引く手あまたの重要ポストの一つである。

『新古今和歌集』の入集数は、頼政の三首に対して重家は四首であるが、この重家は、「歌の家」の「御子左家」(「俊成・定家」一門)に対する「六条藤家」(「顕季→顕輔→清輔→重家」一門)の四代目の当主である。

(「六条藤家」系図)

「六条藤家」は、「六条源家」(「経信→俊頼→俊恵」一門)に対するもので、ここで、「六条源家」・「六条藤家」・「御子左家」の代表的歌人の『新古今和歌集』の入集数などを見てみると次のとおりである。

「六条源家」(俊頼は「御子左家」の俊成の師 「革新派=新風」)

源経信 正二位大納言太宰権帥 十九首

源俊頼(経信の子)従四位上木工権頭 十一首『金葉和歌集』撰者(白河院「下命」)

俊恵(俊頼の子) 東大寺の僧 十二首(「歌林苑」結成)

「六条藤家」(「御子左家(革新派=新風)」に対する「伝統派=古風」=「人麻呂影供」)

藤原顕季 正三位修理大夫 一首

藤原顕輔(顕季の子)正三位左京大夫 六首『詞花和歌集』撰者(崇徳院「下命」)

藤原清輔(顕輔の子)正四位下太皇太后宮大進十二首『続詞華集』撰者(二条院「下命」)

藤原重家(顕輔の子)従三位大宰大弐 四首

顕昭(顕輔の猶子) 法橋 二首(「御子左家」と論争)

藤原有家(重家の子)従三位大蔵卿 十九首『新古今集』撰者(後鳥羽院「下命」)

「御子左家」(「六条藤家(伝統派=旧派)」に対する「革新派=新風」)

藤原俊成 正三位皇太后宮太夫 七十二首『千載集』撰者(後白河院「下命」)

藤原定家(俊成の子)正二位権中納言 四十六首『新古今集』撰者(後鳥羽院「下命」)

寂蓮(俊成の猶子) 和歌所寄人 三十五首『新古今集』撰者(後鳥羽院「下命」)

俊成卿女(俊成の孫)後鳥羽院女房 二十九首

「六条源家」の歌風などについては、源俊頼が白河院の下命により撰者となった第五勅撰集『金葉和歌集』の成立の背景や評価などを見て行くと参考になる。そして、何よりも、その下命者が、「治天の君」の白河院で、三度目の奏覧を経ても白河院の意向を充たすものではなかったようである。

六条藤家の藤原清輔の歌論書『袋草紙』では、「ひじつきあるじ」(まがい物の歌集)と揶揄されているようであるが、それは単に、撰者の俊頼の評だけではなく、和歌に関しても一家言を有していた白河院に対するニュアンスも含まれているもののように解せられる。

白河院は、この『金葉和歌集』の前の第四勅撰集『後拾遺和歌集』(藤原通俊撰)の勅宣者であるが、この時には、俊頼の父の経信が通俊の先輩格の歌人で、この第五勅撰集の撰者を経信の子の俊頼にしたのも、その背景は複雑のようである。

俊頼の歌論書は『俊頼髄脳』(俊頼口伝)で、これは、第三勅撰集の撰者ともされている藤原公任の『新撰髄脳』を発展させたように解せられる。

そのポイントは、「おほかた、歌の良しといふは、心をさきとして、珍しき節をもとめ、詞をかざり詠むべきなり(=およそ歌がよいと評価されるのは、まず詠む対象に対する感動が第一であり、その感動を表現するときは、どこかに新しい趣向を凝らし、しかも華やかに表現すべきである)」と、「歌の言葉と趣向の働き」ということに力点を置いていることで、これが俊頼の「新しみ」ということになろう。

この「六条源家」の俊頼の『俊頼髄脳』に対して、「六条藤家」の清輔の歌論書『袋草紙』(四巻・遺編一巻)は、「対内的には作歌上の心得を教示するだけでなく、藤原隆経・藤原顕季・藤原顕輔・藤原清輔にわたる重代の歌人の心構えを説き、対外的には重代の家としての厳しさを強調し、その厳しさに絶えた矜持を誇示することにあった」(「『袋草紙』著述意図に関する一考察・蘆田耕一稿」)との論稿がある(下記のアドレスのとおり)。

https://ir.lib.shimane-u.ac.jp/ja/5390

この論稿の「藤原隆経・藤原顕季・藤原顕輔・藤原清輔にわたる重代の歌人の心構え」というのは、「六条藤家」の「重代歌人の心構え」として、「人麿影供」(歌聖柿本人麿を神格化し、その肖像を掲げ、その「人麿影供」に和歌を献じることを「歌会=歌の道」の基本とする流儀)の、その「六条藤家」の歌道継承の「人麿影供伝授」のような一家相伝のようなものを内容としている。従って、当然に、「人麿崇拝」は「万葉集崇拝」が、その基調となってくる。

これは、「人麿影供」の創始者とされている「六条藤家」初代の顕季の子、二代目・顕輔が撰者となった第六勅撰和歌集の『詞華和歌集』(崇徳院下命)、それに続く、三代目・清輔が撰者となった幻の勅撰集(実質は「私撰集」)の『続詞華和歌集』(二条天皇下命、二条天皇崩御)には、「六条源家」そして「御子左家」を「革新派=新風」(「白河院」・「後白河院」風)とするならば、「六条藤家」(「崇徳院」・「二条天皇」風)の、「伝統派=古風」という雰囲気を漂わせている。

さて、「御子左家」については、その『新古今和歌集』の入集数が、俊成(七十二首)、定家(四十六首)、寂蓮(三十五首)、そして、俊成卿女(二十九首)と、「六条藤家」の歌人群に比して、断トツ群れを抜いている。

これは、偏に、『新古今和歌集』の勅命の下命者が、俊成門の「後鳥羽院」の意向と見做すのも間違いではなかろうが、それ以上に、例えば、「六条藤家」の顕輔が撰者となった『詞華和歌集』の勅撰の下命者の「崇徳院」も、続く、清輔が撰者となった『続詞華和歌集』の勅撰の下命者「二条天皇」も、若くして「配流」そして「崩御」と「六条藤家」を支えるバックグランドが希薄になってしまったということが、その背景の真相であろう。

それに引き換えて、「御子左家」の創始者・俊成は、その「六条藤家」の「顕輔・清輔」の『詞華和歌集』・『続詞華和歌集』に続き、「後白河院」の勅撰の命により、第七勅撰集『千載和歌集』の撰者となって、それが雪崩を打って、次の、「後鳥羽院」の第八勅撰集『新古今和歌集』として結実したということになろう。

この俊成の『千載和歌集』は、俊成の継承者・定家が、その助手を務め、その最多入集歌人は『金葉和歌集』撰者の源俊頼(五十二首)で、俊成自身(三十六首)がそれに次ぎ、続いて、「保元の乱」の敗者である、藤原基俊(二十六首)・崇徳院(二十三首)が続くのである。

この「源俊頼・藤原基俊」は、俊成の師筋の二人で、その俊頼を筆頭に置いたのは、『千載和歌集』、そして、俊成を祖とする「御子左家」の歌風の基本は、「六条源家」の俊頼の「革新派=新風」を礎にするものということであろう。それ以上に、配流された「崇徳院(二十三首)」は、俊成の、その「鎮魂」の意を込めての勅撰集ということも意味しよう。

(『千載和歌集』1162 崇徳院御製=長歌=『千載集』は『古今集』に倣い「短歌」の表示)

しきしま(敷島)や やまと(大和)のうた(歌)の

つた(伝)はりを き(聞)けばはるかに

ひさかた(久方)の あまつかみ(天津神)よ(世)に はじ(始)しまりて

みそもじ(三十文字)あまり ひともじ(一文字)は いづも(出雲)のみや(宮)の

やくも(八雲)より お(を)こりけりとぞ しるすなる

それよりのちは ももくさ(百草)の こと(言)のは(葉)しげく ちりぢりの

かぜ(風)につけつつ き(聞)こゆれど

ちか(近)きためしに ほりかは(堀河)の なが(流)れをくみて

さざなみの よ(寄)りくるひと(人)に あつらへて

つたなきこと(事)は はまちどり(浜千鳥) あと(跡)をすゑまで

とどめじと おも(思)ひなからも

つ(津)のくにの なには(難波)のうら(浦)の なに(何)となく

ふね(舟)のさすがに このこと(事)を しの(忍)びならひし

なごり(名残)にて よ(世)のひと(人)きき(聞)は はづかしの

もりもやせむと おも(思)へども こころ(心)にもあらず かき(書)つらねつる

(『千載和歌集』77 白河院御製)

咲きしよりちるまで見れば木(こ)の本に花も日かずもつもりぬるかな

(花が咲きはじめてから散るまでの間眺めていると、木の下にも花も落ち積もり、日数も重なってしまったなあ。)

(『千載和歌集』78 院御製=後白河院御製)

池(いけ)水にみぎはのさくらちりしきて波の花こそさかりなりけれ

(池の水に池畔の桜が一面に散り敷いて、波の花は今がさかりだよ。)

(『千載和歌集』121 二条院御製)

我もまた春とともにやかへらましあすばかりをばこゝにくらして

(弥生尽に一日のこす今日白河殿に来たが、明日もう一日だけここに暮らして、春とともに私もまた去って行くことにしよう。)

(『千載和歌集』122 崇徳院御製)

花は根に鳥はふるすに返(かへる)なり春のとまりを知る人ぞなき

(春が終われば、花は根に、鳥は古巣に帰ると聞いているが、春の行き着く泊りを知っている人はいないことだ。)

(『千載和歌集』124 式子内親王=後白河院皇女)

ながむれば思ひやるべきかたぞなき春のかぎりのゆふぐれの空

(物思いつつ夕空をみつめていると、春の逝かんとするこの名残り惜しい思いをどこに晴らすべきかそのあてもないことだよ。)

(『千載和歌集』178 藤原基俊=俊成の師)

いとゞしくしづの庵のいぶせきに卯花(うのはな)くたしさみだれぞする

(ただでさえ鬱陶しい賎の庵が一層気づまりなのに、垣根の卯の花を腐らして五月雨が降り続くことだ。)

(『千載和歌集』179 源俊頼朝臣=俊成の師、「六条源家」、『金葉集』撰者=第五勅撰集)

おぼつかないつか晴(は)るべきわび人の思ふ心やさみだれの空

(はっきりしないことだ。いつになったら晴れるのだろうか。世を侘びて住む私の心が重苦しい五月雨の空になっていることだ。)

(『千載和歌集』181 左京大夫顕輔=顕輔、「六条藤家」、『詞華集』撰者=第六勅撰集)

さみだれの日かずへぬれば刈りつみししづ屋の小菅くちやしぬらん

(五月雨の降り続く日数が積もり重なって、刈り積んで置いた「賎屋の小菅」も朽ちてしまっただろうか。)

(『千載和歌集』183 皇太后大夫俊成=俊成、「御子左家」、『千載集』撰者=第七勅撰集)

さみだれはたく藻のけぶりうちしめりしほたれまさる須磨の浦人

(五月雨は藻塩を焚く煙まで湿らせて晴れぬ思いをつのらせるよ。日頃より一層しとどに涙の流れてやまぬ須磨の浦の侘び人よ。)

(『千載和歌集』184 藤原清輔朝臣、「六条藤家」、『続詞華集』撰者=私撰集)

ときしもあれ水のみこも刈りあげて干さでくたしつさみだれの空

(時もあろうに、水漬いた水菰を刈りあげたが、五月雨続きの空の下、干す折りもなく腐らせてしまったよ。)

(『千載和歌集』212 俊恵法師、「六条源家」、俊頼の息子)

岩間もる清水をやどにせきとめてほかより夏をすぐしつる哉

(岩間をしたたり落ちる清水を我が宿せ堰きとめて、お陰で暑さ知らずの夏を過ごしたことであった。)

(『千載和歌集』213 顕昭法師、「六条藤家」、顕輔の猶子)

さらぬだにひかり涼しき夏の夜の月を清水にやどりして見る

(それでなくてさえ光の涼しく澄んだ夏の夜の月を清水に映して賞美することだ。)

(『千載和歌集』760 二条院讃岐、源三位頼政の息女)

我が袖は潮干に見えぬ沖の石の人こそ知らぬ乾く間ぞなき

(私の袖は、引き潮の時にも見えない沖の石のように、思う人は知らないでしょうが涙に濡れて乾く間とてありませんよ。)

(『千載和歌集』762 太宰大弐重家=藤原重家、「六条藤家」、顕輔の息子)

恋ひ死なむことぞはかなき渡り河逢ふ瀬ありとは聞かぬものゆへ

(恋い死にをして何の甲斐もないことだ。三途の川には恋人との逢う瀬があるとは聞いていないから。)

(『千載和歌集』765 寂蓮法師、「御子左家」、俊成の猶子)

思ひ寝の夢だに見えて明けぬれば逢はでも鳥の音(ね)こそつらけれ

(恋しい人を思いながら寝ると夢で逢えるというが、その夢にさえ見えないで夜が明けてしまったので、恋人に逢えなくても暁の鳥の声は本当につらいものだよ。)

(『千載和歌集』1004 藤原定家、「御子左家」、俊成の息子、『新古今』撰者=第八勅撰集)

いかにせむさらで憂き世はなぐさまずたのめし月も涙落ちけり

(一体どうしたらよかろう。そうでなくてもこの憂き世は慰められない。慰められるかと期待した月も涙が落ちるばかりだ。)

(『千載和歌集』1005 藤原家隆、『新古今』撰者=第八勅撰集)

山深き松のあらしを身にしめてたれか寝覚めに月を見る覧(らん)

(深山の松に吹く烈風を、その身に深く浸み通らせて、誰かが今、寝覚めして月を見ていることか。)

(『千載和歌集』1150 円位法師=西行)

いずくにか身を隠(かく)さまし厭(いと)出(い)でゝ憂き世に深き山なかりせば

(どこに一体身を隠したらよいのだろう。憂き世を厭離しても深い山がなかったとしたらば。深山があってこそ身を隠すことができるのだ。)

(『千載和歌集』1151 皇太后大夫俊成=釋阿、「御子左家」、『新古今』撰者=第八勅撰集)

世の中よ道こそなけれ思ひ入る山の奥にね鹿ぞ鳴くなる

(世の中よ、ここには憂さから遁れ出る道は無いのだな。深く思いつめて入った山の奥にも、鹿の悲しげな鳴き声が聞こえる。)

(『千載和歌集』1154 藤原有家、「六条藤家」、重家の息子、『新古今』撰者=第八勅撰集)

初瀬山いりあひの鐘を聞くたびに昔の遠くなるぞ悲しき

(初瀬山で入相の鐘を耳にするたびに、父と過ごした昔の遠くなっていくのが悲しい。)

(追記) 『千載和歌集』における俊成の「幽玄」

俊成が師事した藤原基俊は、その歌合の判詞において「言凡流をへだてて幽玄に入れり。まことに上科とすべし」「詞は古質の体に擬すと雖も、義は幽玄の境に通うに似たり」(「長承三年九月十三日の中宮亮顯輔家歌合」など)を今に残している。

この基俊の「幽玄論」については、下記のアドレスの「藤原基俊の歌論の意義― 特に俊成の幽玄論成立過程における(稲田繁夫稿)」などが詳しい。

http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/31885/1/kyoikuJK00_06_05.pdf

そこで、「基俊において意識されてみた歌心は『さびしさ』『「あはれさ」であり、『姿さび』『心細し』の境地である、それは公任以来の伝統的なる美意識の深化であり、俊成的幽玄の構造の一半をなすものとして意義があった」としている。

また、「俊成の幽玄の基調が『もののあはれ』の美意識の深化である静寂美にあったとすると、それは経信、俊頼の系列よりも基俊などの保守派の系譜の上に醸成されて来たやうである」と指摘している。

さらに、「中世歌論の本道は俊頼、基俊の二支流から総合化されていったが、その 理念的なものは多く基俊の流れからであり、伝統的な歌境の上に、俊頼の「珍らしき節」ある意匠、興趣が点火された構造機構として成立したものと見ることができうるであらう。俊成の幽玄美が、静寂な、ひそやかな、哀れな情趣が象徴され、 どことなく淋しさや哀れさのこもったほのかな美しさを湛へてゐるのは基俊的なものの発展である」と続けている。

この論稿のニュアンスからすると、俊成が判詞などで多用する「姿既に幽玄の境に入る」「幽玄にこそ聞え侍れ」「幽玄の体なり」「心幽玄」「風体は幽玄」などの、この「幽玄」のイメージは、『精選版 日本国語大辞典』の、次の記述などが、最も分かり易いように思われる。

【⑥ 日本の文学論・歌論の理念の一つ。①の深遠ではかり知れない意を転用したもので、特に、中古から中世にかけて、詩歌や連歌などの表現に求められた美的理念を表わす語。「もののあわれ」の理念を発展させたもので、はじめは、詩歌の余情のあり方の一つとして考えられ、世俗をはなれた神秘的な奥深さを言外に感じさせるような静寂な美しさをさしたものと思われる。その後、一つの芸術理念として、また、和歌の批評用語として種々の解釈を生み、優艷を基調とした、情趣の象徴的な美しさを意味したり、「艷」や「優美」「あわれ」などの種々の美を調和させた美しさをさすと考えられたりした。また、艷を去った、静寂で枯淡な美しさをさすとする考えもあり、能楽などを経て、江戸時代の芭蕉の理念である「さび」へと展開していった。 】

いとゞしくしづの庵のいぶせきに卯花くたしさみだれぞする(基俊「千載」178)

(この「基俊」の歌は、芭蕉の「髪はえて容顔蒼し五月雨」=「続虚栗」=「さび・わび」に近い。)

おぼつかないつか晴(は)るべきわび人の思ふ心やさみだれの空(俊頼「千載」179)

(この「俊頼」の歌は、芭蕉の「五月雨や桶の輪切(きる)る夜の声」=「一字幽蘭集」=「わび・あだ」に近い。)

さみだれの日かずへぬれば刈りつみししづ屋の小菅くちやしぬらん(顕輔「千載」181)

(この「顕輔」の歌は、芭蕉の「五月雨や蠶(かいこ)煩ふ桑の畑」=「続猿蓑」=「さび・しほり」に近い。)

さみだれはたく藻のけぶりうちしめりしほたれまさる須磨の浦人(俊成「千載」183)

(この「俊成」の歌は、芭蕉の「五月雨の降残してや光堂」=「奥の細道」=「さび・もののび」に近い。)

ときしもあれ水のみこも刈りあげて干さでくたしつさみだれの空(「千載」184)

(この「清輔」の歌は、芭蕉の「さみだれの空吹おとせ大井川」=「真蹟懐紙」=「さび・かるみ」に近い。)

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の十三「源頼政・藤原重家・藤原家隆」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(「藤原重家」(シアトル美術館蔵))

27 大宰大弐重家:月みればおもひぞあへぬ山高みいずれの年の雪にか有乱

(釈文)法性寺入道前関白太政大臣家尓、月哥安ま多よ見侍介る尓

月見禮半おも日曽安へぬ山高三い徒禮能年濃雪尓可有乱

http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/sigeie.html

法性寺入道前関白太政大臣家に、月の歌あまたよみ侍りけるに

月見れば思ひぞあへぬ山たかみいづれの年の雪にかあるらむ(新古388)

【通釈】山に射す月の光を見れば、どうしてもそれとは思えない。高い山にあって、万年雪が積もっているので、いつの年に降った雪かと思うのだ。

【語釈】◇思ひぞあへぬ 月光だと思おうとしても、思うことができない。◇いづれの年の雪 和漢朗詠集の「天山不便何年雪 画っぽ王命給費珠」(天山は便へ図何れの年の雪ぞ。合浦には迷ひぬべし旧日の珠)を踏まえる。白じらと冴える月光を雪に見立てている。

藤原重家 大治三~治承四(1128-1180)

もとの名は光輔。六条藤家顕輔の子。清輔の弟。季経の兄。経家・有家・保季らの父。

諸国の守・刑部卿・中宮亮などを歴任し、従三位大宰大弐に至る。安元二年(1176)、出家。法名蓮寂(または蓮家)。治承四年十二月二十一日没。五十三歳。

左京大夫顕輔歌合・右衛門督家成歌合・太皇太后宮大進清輔歌合・太皇太后宮亮経盛歌合・左衛門督実国歌合・建春門院滋子北面歌合・広田社歌合・九条兼実家百首などに出詠。また自邸でも歌合を主催した。兼実家の歌合では判者もつとめている。兄清輔より人麿影像を譲り受けて六条藤家の歌道を継ぎ、子の経家に伝えた。詩文・管弦にも事蹟があった。

『歌仙落書』に歌仙として歌を採られる。自撰家集『大宰大弐重家集』がある。千載集初出。

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その二十五)

「従三位頼政」に続き、「従三位大宰大弐重家」の、しかも「法性寺入道前関白太政大臣家」での一首(詞書)を採っているのも、編纂者・撰者などの趣向なのであろう。そして、この「大宰大弐」の役職は、「律令制において西海道の九国二島を管轄し、九州における外交・防衛の責任者で、実権はこの次官の大宰権帥及び大宰大弐に移っている」という、引く手あまたの重要ポストの一つである。

『新古今和歌集』の入集数は、頼政の三首に対して重家は四首であるが、この重家は、「歌の家」の「御子左家」(「俊成・定家」一門)に対する「六条藤家」(「顕季→顕輔→清輔→重家」一門)の四代目の当主である。

(「六条藤家」系図)

「六条藤家」は、「六条源家」(「経信→俊頼→俊恵」一門)に対するもので、ここで、「六条源家」・「六条藤家」・「御子左家」の代表的歌人の『新古今和歌集』の入集数などを見てみると次のとおりである。

「六条源家」(俊頼は「御子左家」の俊成の師 「革新派=新風」)

源経信 正二位大納言太宰権帥 十九首

源俊頼(経信の子)従四位上木工権頭 十一首『金葉和歌集』撰者(白河院「下命」)

俊恵(俊頼の子) 東大寺の僧 十二首(「歌林苑」結成)

「六条藤家」(「御子左家(革新派=新風)」に対する「伝統派=古風」=「人麻呂影供」)

藤原顕季 正三位修理大夫 一首

藤原顕輔(顕季の子)正三位左京大夫 六首『詞花和歌集』撰者(崇徳院「下命」)

藤原清輔(顕輔の子)正四位下太皇太后宮大進十二首『続詞華集』撰者(二条院「下命」)

藤原重家(顕輔の子)従三位大宰大弐 四首

顕昭(顕輔の猶子) 法橋 二首(「御子左家」と論争)

藤原有家(重家の子)従三位大蔵卿 十九首『新古今集』撰者(後鳥羽院「下命」)

「御子左家」(「六条藤家(伝統派=旧派)」に対する「革新派=新風」)

藤原俊成 正三位皇太后宮太夫 七十二首『千載集』撰者(後白河院「下命」)

藤原定家(俊成の子)正二位権中納言 四十六首『新古今集』撰者(後鳥羽院「下命」)

寂蓮(俊成の猶子) 和歌所寄人 三十五首『新古今集』撰者(後鳥羽院「下命」)

俊成卿女(俊成の孫)後鳥羽院女房 二十九首

「六条源家」の歌風などについては、源俊頼が白河院の下命により撰者となった第五勅撰集『金葉和歌集』の成立の背景や評価などを見て行くと参考になる。そして、何よりも、その下命者が、「治天の君」の白河院で、三度目の奏覧を経ても白河院の意向を充たすものではなかったようである。

六条藤家の藤原清輔の歌論書『袋草紙』では、「ひじつきあるじ」(まがい物の歌集)と揶揄されているようであるが、それは単に、撰者の俊頼の評だけではなく、和歌に関しても一家言を有していた白河院に対するニュアンスも含まれているもののように解せられる。

白河院は、この『金葉和歌集』の前の第四勅撰集『後拾遺和歌集』(藤原通俊撰)の勅宣者であるが、この時には、俊頼の父の経信が通俊の先輩格の歌人で、この第五勅撰集の撰者を経信の子の俊頼にしたのも、その背景は複雑のようである。

俊頼の歌論書は『俊頼髄脳』(俊頼口伝)で、これは、第三勅撰集の撰者ともされている藤原公任の『新撰髄脳』を発展させたように解せられる。

そのポイントは、「おほかた、歌の良しといふは、心をさきとして、珍しき節をもとめ、詞をかざり詠むべきなり(=およそ歌がよいと評価されるのは、まず詠む対象に対する感動が第一であり、その感動を表現するときは、どこかに新しい趣向を凝らし、しかも華やかに表現すべきである)」と、「歌の言葉と趣向の働き」ということに力点を置いていることで、これが俊頼の「新しみ」ということになろう。

この「六条源家」の俊頼の『俊頼髄脳』に対して、「六条藤家」の清輔の歌論書『袋草紙』(四巻・遺編一巻)は、「対内的には作歌上の心得を教示するだけでなく、藤原隆経・藤原顕季・藤原顕輔・藤原清輔にわたる重代の歌人の心構えを説き、対外的には重代の家としての厳しさを強調し、その厳しさに絶えた矜持を誇示することにあった」(「『袋草紙』著述意図に関する一考察・蘆田耕一稿」)との論稿がある(下記のアドレスのとおり)。

https://ir.lib.shimane-u.ac.jp/ja/5390

この論稿の「藤原隆経・藤原顕季・藤原顕輔・藤原清輔にわたる重代の歌人の心構え」というのは、「六条藤家」の「重代歌人の心構え」として、「人麿影供」(歌聖柿本人麿を神格化し、その肖像を掲げ、その「人麿影供」に和歌を献じることを「歌会=歌の道」の基本とする流儀)の、その「六条藤家」の歌道継承の「人麿影供伝授」のような一家相伝のようなものを内容としている。従って、当然に、「人麿崇拝」は「万葉集崇拝」が、その基調となってくる。

これは、「人麿影供」の創始者とされている「六条藤家」初代の顕季の子、二代目・顕輔が撰者となった第六勅撰和歌集の『詞華和歌集』(崇徳院下命)、それに続く、三代目・清輔が撰者となった幻の勅撰集(実質は「私撰集」)の『続詞華和歌集』(二条天皇下命、二条天皇崩御)には、「六条源家」そして「御子左家」を「革新派=新風」(「白河院」・「後白河院」風)とするならば、「六条藤家」(「崇徳院」・「二条天皇」風)の、「伝統派=古風」という雰囲気を漂わせている。

さて、「御子左家」については、その『新古今和歌集』の入集数が、俊成(七十二首)、定家(四十六首)、寂蓮(三十五首)、そして、俊成卿女(二十九首)と、「六条藤家」の歌人群に比して、断トツ群れを抜いている。

これは、偏に、『新古今和歌集』の勅命の下命者が、俊成門の「後鳥羽院」の意向と見做すのも間違いではなかろうが、それ以上に、例えば、「六条藤家」の顕輔が撰者となった『詞華和歌集』の勅撰の下命者の「崇徳院」も、続く、清輔が撰者となった『続詞華和歌集』の勅撰の下命者「二条天皇」も、若くして「配流」そして「崩御」と「六条藤家」を支えるバックグランドが希薄になってしまったということが、その背景の真相であろう。

それに引き換えて、「御子左家」の創始者・俊成は、その「六条藤家」の「顕輔・清輔」の『詞華和歌集』・『続詞華和歌集』に続き、「後白河院」の勅撰の命により、第七勅撰集『千載和歌集』の撰者となって、それが雪崩を打って、次の、「後鳥羽院」の第八勅撰集『新古今和歌集』として結実したということになろう。

この俊成の『千載和歌集』は、俊成の継承者・定家が、その助手を務め、その最多入集歌人は『金葉和歌集』撰者の源俊頼(五十二首)で、俊成自身(三十六首)がそれに次ぎ、続いて、「保元の乱」の敗者である、藤原基俊(二十六首)・崇徳院(二十三首)が続くのである。

この「源俊頼・藤原基俊」は、俊成の師筋の二人で、その俊頼を筆頭に置いたのは、『千載和歌集』、そして、俊成を祖とする「御子左家」の歌風の基本は、「六条源家」の俊頼の「革新派=新風」を礎にするものということであろう。それ以上に、配流された「崇徳院(二十三首)」は、俊成の、その「鎮魂」の意を込めての勅撰集ということも意味しよう。

(『千載和歌集』1162 崇徳院御製=長歌=『千載集』は『古今集』に倣い「短歌」の表示)

しきしま(敷島)や やまと(大和)のうた(歌)の

つた(伝)はりを き(聞)けばはるかに

ひさかた(久方)の あまつかみ(天津神)よ(世)に はじ(始)しまりて

みそもじ(三十文字)あまり ひともじ(一文字)は いづも(出雲)のみや(宮)の

やくも(八雲)より お(を)こりけりとぞ しるすなる

それよりのちは ももくさ(百草)の こと(言)のは(葉)しげく ちりぢりの

かぜ(風)につけつつ き(聞)こゆれど

ちか(近)きためしに ほりかは(堀河)の なが(流)れをくみて

さざなみの よ(寄)りくるひと(人)に あつらへて

つたなきこと(事)は はまちどり(浜千鳥) あと(跡)をすゑまで

とどめじと おも(思)ひなからも

つ(津)のくにの なには(難波)のうら(浦)の なに(何)となく

ふね(舟)のさすがに このこと(事)を しの(忍)びならひし

なごり(名残)にて よ(世)のひと(人)きき(聞)は はづかしの

もりもやせむと おも(思)へども こころ(心)にもあらず かき(書)つらねつる

(『千載和歌集』77 白河院御製)

咲きしよりちるまで見れば木(こ)の本に花も日かずもつもりぬるかな

(花が咲きはじめてから散るまでの間眺めていると、木の下にも花も落ち積もり、日数も重なってしまったなあ。)

(『千載和歌集』78 院御製=後白河院御製)

池(いけ)水にみぎはのさくらちりしきて波の花こそさかりなりけれ

(池の水に池畔の桜が一面に散り敷いて、波の花は今がさかりだよ。)

(『千載和歌集』121 二条院御製)

我もまた春とともにやかへらましあすばかりをばこゝにくらして

(弥生尽に一日のこす今日白河殿に来たが、明日もう一日だけここに暮らして、春とともに私もまた去って行くことにしよう。)

(『千載和歌集』122 崇徳院御製)

花は根に鳥はふるすに返(かへる)なり春のとまりを知る人ぞなき

(春が終われば、花は根に、鳥は古巣に帰ると聞いているが、春の行き着く泊りを知っている人はいないことだ。)

(『千載和歌集』124 式子内親王=後白河院皇女)

ながむれば思ひやるべきかたぞなき春のかぎりのゆふぐれの空

(物思いつつ夕空をみつめていると、春の逝かんとするこの名残り惜しい思いをどこに晴らすべきかそのあてもないことだよ。)

(『千載和歌集』178 藤原基俊=俊成の師)

いとゞしくしづの庵のいぶせきに卯花(うのはな)くたしさみだれぞする

(ただでさえ鬱陶しい賎の庵が一層気づまりなのに、垣根の卯の花を腐らして五月雨が降り続くことだ。)

(『千載和歌集』179 源俊頼朝臣=俊成の師、「六条源家」、『金葉集』撰者=第五勅撰集)

おぼつかないつか晴(は)るべきわび人の思ふ心やさみだれの空

(はっきりしないことだ。いつになったら晴れるのだろうか。世を侘びて住む私の心が重苦しい五月雨の空になっていることだ。)

(『千載和歌集』181 左京大夫顕輔=顕輔、「六条藤家」、『詞華集』撰者=第六勅撰集)

さみだれの日かずへぬれば刈りつみししづ屋の小菅くちやしぬらん

(五月雨の降り続く日数が積もり重なって、刈り積んで置いた「賎屋の小菅」も朽ちてしまっただろうか。)

(『千載和歌集』183 皇太后大夫俊成=俊成、「御子左家」、『千載集』撰者=第七勅撰集)

さみだれはたく藻のけぶりうちしめりしほたれまさる須磨の浦人

(五月雨は藻塩を焚く煙まで湿らせて晴れぬ思いをつのらせるよ。日頃より一層しとどに涙の流れてやまぬ須磨の浦の侘び人よ。)

(『千載和歌集』184 藤原清輔朝臣、「六条藤家」、『続詞華集』撰者=私撰集)

ときしもあれ水のみこも刈りあげて干さでくたしつさみだれの空

(時もあろうに、水漬いた水菰を刈りあげたが、五月雨続きの空の下、干す折りもなく腐らせてしまったよ。)

(『千載和歌集』212 俊恵法師、「六条源家」、俊頼の息子)

岩間もる清水をやどにせきとめてほかより夏をすぐしつる哉

(岩間をしたたり落ちる清水を我が宿せ堰きとめて、お陰で暑さ知らずの夏を過ごしたことであった。)

(『千載和歌集』213 顕昭法師、「六条藤家」、顕輔の猶子)

さらぬだにひかり涼しき夏の夜の月を清水にやどりして見る

(それでなくてさえ光の涼しく澄んだ夏の夜の月を清水に映して賞美することだ。)

(『千載和歌集』760 二条院讃岐、源三位頼政の息女)

我が袖は潮干に見えぬ沖の石の人こそ知らぬ乾く間ぞなき

(私の袖は、引き潮の時にも見えない沖の石のように、思う人は知らないでしょうが涙に濡れて乾く間とてありませんよ。)

(『千載和歌集』762 太宰大弐重家=藤原重家、「六条藤家」、顕輔の息子)

恋ひ死なむことぞはかなき渡り河逢ふ瀬ありとは聞かぬものゆへ

(恋い死にをして何の甲斐もないことだ。三途の川には恋人との逢う瀬があるとは聞いていないから。)

(『千載和歌集』765 寂蓮法師、「御子左家」、俊成の猶子)

思ひ寝の夢だに見えて明けぬれば逢はでも鳥の音(ね)こそつらけれ

(恋しい人を思いながら寝ると夢で逢えるというが、その夢にさえ見えないで夜が明けてしまったので、恋人に逢えなくても暁の鳥の声は本当につらいものだよ。)

(『千載和歌集』1004 藤原定家、「御子左家」、俊成の息子、『新古今』撰者=第八勅撰集)

いかにせむさらで憂き世はなぐさまずたのめし月も涙落ちけり

(一体どうしたらよかろう。そうでなくてもこの憂き世は慰められない。慰められるかと期待した月も涙が落ちるばかりだ。)

(『千載和歌集』1005 藤原家隆、『新古今』撰者=第八勅撰集)

山深き松のあらしを身にしめてたれか寝覚めに月を見る覧(らん)

(深山の松に吹く烈風を、その身に深く浸み通らせて、誰かが今、寝覚めして月を見ていることか。)

(『千載和歌集』1150 円位法師=西行)

いずくにか身を隠(かく)さまし厭(いと)出(い)でゝ憂き世に深き山なかりせば

(どこに一体身を隠したらよいのだろう。憂き世を厭離しても深い山がなかったとしたらば。深山があってこそ身を隠すことができるのだ。)

(『千載和歌集』1151 皇太后大夫俊成=釋阿、「御子左家」、『新古今』撰者=第八勅撰集)

世の中よ道こそなけれ思ひ入る山の奥にね鹿ぞ鳴くなる

(世の中よ、ここには憂さから遁れ出る道は無いのだな。深く思いつめて入った山の奥にも、鹿の悲しげな鳴き声が聞こえる。)

(『千載和歌集』1154 藤原有家、「六条藤家」、重家の息子、『新古今』撰者=第八勅撰集)

初瀬山いりあひの鐘を聞くたびに昔の遠くなるぞ悲しき

(初瀬山で入相の鐘を耳にするたびに、父と過ごした昔の遠くなっていくのが悲しい。)

(追記) 『千載和歌集』における俊成の「幽玄」

俊成が師事した藤原基俊は、その歌合の判詞において「言凡流をへだてて幽玄に入れり。まことに上科とすべし」「詞は古質の体に擬すと雖も、義は幽玄の境に通うに似たり」(「長承三年九月十三日の中宮亮顯輔家歌合」など)を今に残している。

この基俊の「幽玄論」については、下記のアドレスの「藤原基俊の歌論の意義― 特に俊成の幽玄論成立過程における(稲田繁夫稿)」などが詳しい。

http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/31885/1/kyoikuJK00_06_05.pdf

そこで、「基俊において意識されてみた歌心は『さびしさ』『「あはれさ」であり、『姿さび』『心細し』の境地である、それは公任以来の伝統的なる美意識の深化であり、俊成的幽玄の構造の一半をなすものとして意義があった」としている。

また、「俊成の幽玄の基調が『もののあはれ』の美意識の深化である静寂美にあったとすると、それは経信、俊頼の系列よりも基俊などの保守派の系譜の上に醸成されて来たやうである」と指摘している。

さらに、「中世歌論の本道は俊頼、基俊の二支流から総合化されていったが、その 理念的なものは多く基俊の流れからであり、伝統的な歌境の上に、俊頼の「珍らしき節」ある意匠、興趣が点火された構造機構として成立したものと見ることができうるであらう。俊成の幽玄美が、静寂な、ひそやかな、哀れな情趣が象徴され、 どことなく淋しさや哀れさのこもったほのかな美しさを湛へてゐるのは基俊的なものの発展である」と続けている。

この論稿のニュアンスからすると、俊成が判詞などで多用する「姿既に幽玄の境に入る」「幽玄にこそ聞え侍れ」「幽玄の体なり」「心幽玄」「風体は幽玄」などの、この「幽玄」のイメージは、『精選版 日本国語大辞典』の、次の記述などが、最も分かり易いように思われる。

【⑥ 日本の文学論・歌論の理念の一つ。①の深遠ではかり知れない意を転用したもので、特に、中古から中世にかけて、詩歌や連歌などの表現に求められた美的理念を表わす語。「もののあわれ」の理念を発展させたもので、はじめは、詩歌の余情のあり方の一つとして考えられ、世俗をはなれた神秘的な奥深さを言外に感じさせるような静寂な美しさをさしたものと思われる。その後、一つの芸術理念として、また、和歌の批評用語として種々の解釈を生み、優艷を基調とした、情趣の象徴的な美しさを意味したり、「艷」や「優美」「あわれ」などの種々の美を調和させた美しさをさすと考えられたりした。また、艷を去った、静寂で枯淡な美しさをさすとする考えもあり、能楽などを経て、江戸時代の芭蕉の理念である「さび」へと展開していった。 】

いとゞしくしづの庵のいぶせきに卯花くたしさみだれぞする(基俊「千載」178)

(この「基俊」の歌は、芭蕉の「髪はえて容顔蒼し五月雨」=「続虚栗」=「さび・わび」に近い。)

おぼつかないつか晴(は)るべきわび人の思ふ心やさみだれの空(俊頼「千載」179)

(この「俊頼」の歌は、芭蕉の「五月雨や桶の輪切(きる)る夜の声」=「一字幽蘭集」=「わび・あだ」に近い。)

さみだれの日かずへぬれば刈りつみししづ屋の小菅くちやしぬらん(顕輔「千載」181)

(この「顕輔」の歌は、芭蕉の「五月雨や蠶(かいこ)煩ふ桑の畑」=「続猿蓑」=「さび・しほり」に近い。)

さみだれはたく藻のけぶりうちしめりしほたれまさる須磨の浦人(俊成「千載」183)

(この「俊成」の歌は、芭蕉の「五月雨の降残してや光堂」=「奥の細道」=「さび・もののび」に近い。)

ときしもあれ水のみこも刈りあげて干さでくたしつさみだれの空(「千載」184)

(この「清輔」の歌は、芭蕉の「さみだれの空吹おとせ大井川」=「真蹟懐紙」=「さび・かるみ」に近い。)

「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥(その二十六) [光悦・宗達・素庵]

その二十六 従三位頼政

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の十三「源頼政・藤原重家・藤原家隆」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(「源頼政・藤原重家」(シアトル美術館蔵))

26 従三位頼政:今宵だれすゞふく風を身にしめてよし野たけの月を見るらむ

(釈文)今宵誰須々ふ久風を身尓しめ天よし野濃多介乃月を見るら無

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/yorimasa.html#AT

題しらず

今宵たれすずふく風を身にしめて吉野の嶽に月を見るらむ(新古387)

(通釈)今宵、師の竹に吹く風を身に染みるように聞きながら、葦の野さん額の上で、誰が月を眺めているのだろう。

【語釈】◇すずふく風 篠竹を吹く風。◇吉野のたけ 吉野の山嶽。「たけ」は竹と掛詞になり、「すず」の縁語。

【補記】『頼政集』に拠れば題は「月」。「御嶽詣の修験者を思いやった歌であろう」(岩波古典大系注)。なお、『頼政集』は第四句「吉野のたけの」とする。

源頼政 長治一~治承四(1104-1180)

摂津国渡辺(現大阪市中央区)を本拠とした摂津源氏の武将。参河守頼綱の孫。従五位下兵庫頭仲正(仲政)の息子。母は勘解由次官藤原友実女。兄弟に頼行・光重・泰政・良智・乗智、姉妹に三河(忠通家女房。千載集ほか作者)・皇后宮美濃(金葉集ほか作者)がいる。藤原範兼は母方の従弟、宜秋門院丹後は姪にあたる。子には仲綱・兼綱・頼兼・二条院讃岐ほか。