「津田青楓」管見(その二) [東洋城・豊隆・青楓]

(その二) 『明暗(夏目漱石著・岩波書店)』(「装幀・青楓画」)・「漱石山房と其弟子達」(青楓画)・「婦人と金絲雀鳥(津田青楓画)」・「「出雲崎の女(津田青楓画)」周辺

E3808D.jpg)

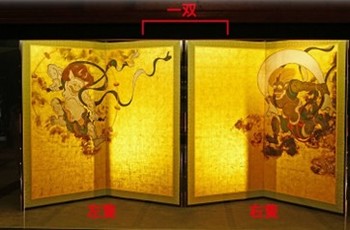

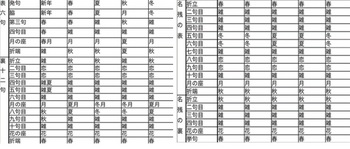

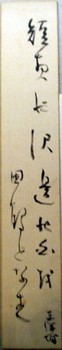

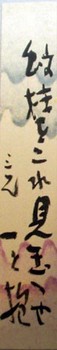

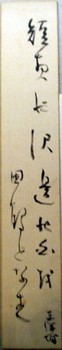

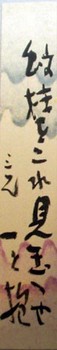

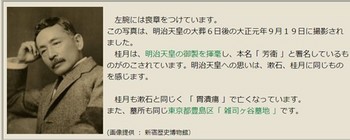

「津田青楓・自撰年譜(大正六年~大正十二年)」(『書道と芸術(津田青楓著)』所収)

https://dl.ndl.go.jp/pid/2459907/1/76

※大正六年(一九一七) 三十八歳

『明暗(夏目漱石著・岩波書店)』の装幀を為す。

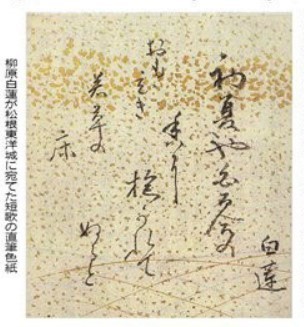

「装幀(津田青楓)/『明暗(夏目漱石著・岩波書店)』/大正六年(一九一七)」(『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年)の口絵写真の冒頭のもの=モノクロ)

https://www.bungakukan.or.jp/item/3342/

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-17

※大正七年(一九一八) 三十九歳

「俳画展」に「漱石と十弟子」と題する二曲屏風半双を為す。(この作品今小山店主の主の有也。) 画中の人物、安倍能成・寺田寅彦・鈴木三重吉・阿部次郎・小宮豊隆・森田草平・野上臼川・赤木桁平・岩波茂雄・松根東洋城の十氏なり。

[ 蕉門の十哲といふ絵を見たことがある。芭蕉のお弟子十人を蕪村が俳画風にかいたものなのだ。私は大正七年ある人の主催で現代俳画展なるものの催のあつたとき、慫慂されたので、蕪村にならつて漱石と十弟子を思ひついて、二曲屏風半双を描いて出陳した。

それはいい工合に今度の空襲で灰になつてしまつた。当時は生存中の十人を一人々々写生し張りきつて描いた。それにもかかはらず後になつてみると随分未熟で見られなかつた。機を見てかき直しませうと、当時の持主に約束してゐたが、其の後戦争が勃発して持主の家も什器も焼けてしまつた。私は安心した。(後略) ](『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』)

『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』所収「漱石と十弟子」(津田青楓画)→C図

「漱石山房と其弟子達(津田青楓画)」→A図(「日本近代美術館蔵」)

https://obikake.com/column/10092/

https://blog.goo.ne.jp/torahiko-natsume/e/6ad1c4767dddc3568e6b34e7d727b501

「漱石と十弟子(津田青楓画)」昭和51(1976)年/紙本著色/A4判用(縦30.9cm×横22.0cm×厚さ0.04cm)→B図(「漱石山房記念館蔵」)

https://soseki-museum.jp/user-guide/museum-shop/

※ 上記の「A図」と「B図」については、下記のアドレスで紹介している。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-08

※大正十年(一九二一) 四十二歳

「ホトトギス(「表紙」絵・大正十年)

http://www.kyoshi.or.jp/j-eitopi/kanpo/040.pdf

「ホトトギス(「目次」・大正十年)(抜粋)

http://www.hototogisu.co.jp/

※「ホトトギス(300号記念号)の「表紙絵」を担当したのは津田青風にとっては、その「挿絵」を担当した「小川芋銭・石井柏亭・森田恒友・小川千甕」ともども、一つのエポックであったことであろう。

[(補記・「ウィキペディア」など)

小川芋銭(「1868年3月11日(慶応4年2月18日) - 1938年(昭和13年)12月17日)は、日本の画家。19世紀から20世紀前半にかけて活躍した日本の日本画家。」)

石井柏亭(「石井柏亭(1882-1958)は、洋画家として油彩画だけでなく、水彩画、版画、日本画と幅広いジャンルの作品を残しました。さらに、歌人、詩人、批評家、著述家、教育者としても活躍をしました。」)

森田恒友(「1881-1933(明治14-昭和8))、1906(明治39)年、東京美術学校西洋画科卒業。文展に出品。14~15(大正3~4)年に渡欧、帰国後水墨画の制作を始める。22(大正11)年、岸田劉生らと春陽会を創立、以後春陽会を中心に作品を発表。29(昭和4)年、帝国美術学校西洋画科の教授となる。セザンヌほかに学び油彩画を描いたが、一方で南画の理解と制作に励み、特に関東平野の風土をモチーフとして独自の詩情にあふれた水墨画を描いた。)」

小川千甕 (「1882年10月3日 - 1971年2月8日)は、京都市出身の仏画師・洋画家・漫画家・日本画家。本名は小川多三郎。後に、自由な表現できる日本画である「南画」を追求。多くの作品を発表し、戦後にかけて文人への憧れから「詩書画」を多く手掛けるようになる。) 」

※大正十一年(一九二二) 四十三歳

https://www.shiryodo.jp/shiryo_pcard_d.html

※「第九回二科展へ『黒き文庫』」「舞子の顔」等を出品す。」(『書道と画道 (市民文庫 ; 第106)』)(「国立国会図書館デジタルコレクション」)

※大正十二年(一九二三) 四十四歳

.gif)

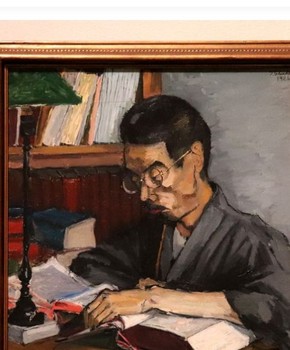

「婦人と金絲雀鳥(津田青楓画)/1920/油彩/116.7×73.0/(モデルは敏子)」(「東京国立近代美術館」蔵)

https://www.momat.go.jp/collection/o00277

[ 一九二三年(大正十二)の第十回二科会出品作。文庫本を手に椅子にかける洋装の女性が描かれている。後ろに置かれた衝立は、岩場に立つ鶴が立つ鶴が描かれた作品(※別記)と同図柄であり、当時の妻山脇敏子をモデルに描いた作品である。画面の構成上、足下に鳥籠があれば良いと思い、自分好みのかたちのものを見つけるまでに随分苦労し、完成までに長い時間がかかったようだ。青楓は、ここに描かれた鳥籠が中国製だといい、椅子は中国の坊主がかけるような椅子と表現する。青楓のもつ中国趣味垣間見える。(K=喜多孝臣)](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「作品132解説」)

-2e89e.jpg)

「出雲崎の女(津田青楓画)/ 1923/96.5×146.5(モデルは「出雲崎の宿(『くまき』の娘))」/「東京国立近代美術館」蔵))

[ 一九二三年(大正十二)の第十回二科会出品作。新潟出雲崎は良寛の出生地である。一九二二年(大正十一)、青楓は良寛開堂式に招かれ、ここをはじめて訪れた。本作のモデルは、そのときに泊まった宿屋の娘で、「顔かたちにとても特殊的な感覚をもつてゐる」ことに惹きつけられ、モデルをお願いし、描いたという。壺や団扇、開いて置かれた本、足下にいる黒猫など、細部の道具立てへのこだわりや、モデルの肌の茶味を帯びた渋い独自の色彩表現は、その後の青楓の油絵にもしばしば見受けられる。(K=喜多孝臣)](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「作品133解説」)

(参考「「着衣のマハ」(左)と「裸のマハ」(右)との関連)

E3808DE381A8E3808CE8A3B8E381AEE3839EE3838F(E58FB3)E3808D.jpg)

「着衣のマハ(左)」と「裸のマハ(右)」(「フランシスコ・デ・ゴヤ」作)

[(着衣のマハ」=「ウィキペディア」=『着衣のマハ』(ちゃくいのマハ、スペイン語: La maja vestida)は、スペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤによって描かれた油絵である。マドリードのプラド美術館所蔵。『裸のマハ』の直後に描かれている。その真意は、製作依頼者であるマヌエル・デ・ゴドイの19世紀初めの自宅改装の際の『裸のマハ』に関するカモフラージュであると考えられている。)](「ウィキペディア」)

(再掲) 寺田寅彦の随筆「震災日記より

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-09

[ 寺田寅彦の随筆「震災日記より」(旧字・旧仮名) (抜粋)

http://sybrma.sakura.ne.jp/394torahiko.shinsainikki.html

九月一日。(土曜)

朝はしけ模樣で時々暴雨が襲つて來た。非常な強度で降つて居ると思ふと、まるで斷ち切つたやうにぱたりと止む、さうかと思ふと又急に降り出す實に珍らしい斷續的な降り方であつた。雜誌「文化生活」への原稿「石油ラムプ」を書き上げた。雨が收まつたので上野二科會展招待日の見物に行く。會場に入つたのが十時半頃。蒸暑かつた。フランス展の影響が著しく眼についた。T君(※津田青楓)と喫茶店で紅茶を呑みながら同君の出品畫「I崎の女」(※津田の作品「出雲崎の女)に對する其モデルの良人からの撤囘要求問題の話を聞いて居るうちに急激な地震を感じた。椅子に腰かけて居る兩足の蹠を下から木槌で急速に亂打するやうに感じた。多分其前に來た筈の弱い初期微動を氣が付かずに直ちに主要動を感じたのだらうといふ氣がして、それにしても妙に短週期の振動だと思つて居るうちにいよいよ本當の主要動が急激に襲つて來た。同時に、此れは自分の全く經驗のない異常の大地震であると知つた。其瞬間に子供の時から何度となく母上に聞かされてゐた土佐の安政地震の話がありあり想出され、丁度船に乘つたやうに、ゆたりゆたり搖れると云ふ形容が適切である事を感じた。仰向いて會場の建築の搖れ工合を注意して見ると四五秒程と思はれる長い週期でみしみしみしみしと音を立てながら緩やかに搖れて居た。それを見たとき此れなら此建物は大丈夫だといふことが直感されたので恐ろしいといふ感じはすぐになくなつてしまつた。さうして、此珍らしい強震の振動の經過を出來るだけ精しく觀察しようと思つて骨を折つて居た。

主要動が始まつてびつくりしてから數秒後に一時振動が衰へ、此分では大した事もないと思ふ頃にもう一度急激な、最初にも増した烈しい波が來て、二度目にびつくりさせられたが、それからは次第に減衰して長週期の波ばかりになつた。

同じ食卓に居た人々は大抵最初の最大主要動で吾勝に立上つて出口の方へ驅出して行つたが、自分等の筋向ひに居た中年の夫婦は其時は未だ立たなかつた。しかも其夫人がビフテキを食つて居たのが、少くも見たところ平然と肉片を口に運んで居たのがハツキリ印象に殘つて居る。併し二度目の最大動が來たときは一人殘らず出てしまつて場内はがらんとしてしまつた。油畫の額はゆがんだり、落ちたりしたのもあつたが大抵はちやんとして懸かつて居るやうであつた。此れで見ても、さう此建物の震動は激烈なものでなかつたことがわかる。あとで考へて見ると、此れは建物の自己週期が著しく長いことが有利であつたのであらうと思はれる。震動が衰へてから外の樣子を見に出ようと思つたが喫茶店のボーイも一人殘らず出てしまつて誰れも居ないので勘定をすることが出來ない。それで勘定場近くの便所の口へ出て低い木柵越しに外を見ると、其處に一團、彼處に一團といふ風に人間が寄集つて茫然として空を眺めて居る。此便所口から柵を越えて逃出した人々らしい。空はもう半ば晴れて居たが千切れ千切れの綿雲が嵐の時のやうに飛んで居た。その内にボーイの一人が歸つて來たので勘定をすませた。ボーイがひどく丁寧に禮を云つたやうに記憶する。出口へ出ると其處では下足番の婆さんが唯一人落ち散らばつた履物の整理をして居るのを見付けて、預けた蝙蝠傘を出して貰つて館の裏手の集團の中からT畫伯を捜しあてた。同君の二人の子供も一緒に居た。其時氣のついたのは附近の大木の枯枝の大きなのが折れて墜ちて居る。地震の爲に折れ落ちたのかそれとも今朝の暴風雨で折れたのか分らない。T君に別れて東照宮前の方へ歩いて來ると異樣な黴臭い匂が鼻を突いた。空を仰ぐと下谷の方面からひどい土ほこりが飛んで來るのが見える。此れは非常に多數の家屋が倒潰したのだと思つた、同時に、此れでは東京中が火になるかも知れないと直感された。東照宮前から境内を覗くと石燈籠は一つ殘らず象棋倒しに北の方へ倒れて居る。大鳥居の柱は立つて居るが上の横桁が外れかゝり、しかも落ちないで危く止つて居るのであつた。精養軒のボーイ達が大きな櫻の根元に寄集つて居た。大佛の首の落ちた事は後で知つたがその時は少しも氣が付かなかつた。池の方へ下りる坂脇の稻荷の鳥居も、柱が立つて桁が落ち碎けて居た。坂を下りて見ると不忍辨天の社務所が池の方へのめるやうに倒れかゝつて居るのを見て、なる程此れは大地震だなといふことが漸くはつきり呑込めて來た。

無事な日の續いて居るうちに突然に起つた著しい變化を充分にリアライズするには存外手數が掛かる。此日は二科會を見てから日本橋邊へ出て晝飯を食ふつもりで出掛けたのであつたが、あの地震を體驗し下谷の方から吹上げて來る土埃りの臭を嗅いで大火を豫想し東照宮の石燈籠のあの象棋倒しを眼前に見ても、それでも未だ晝飯のプログラムは帳消しにならずそのまゝになつて居た。併し辨天社務所の倒潰を見たとき初めて此れはいけないと思つた、さうして始めて我家の事が少し氣懸りになつて來た。

辨天の前に電車が一臺停つたまゝ動きさうもない。車掌に聞いても何時動き出すか分らないといふ。後から考へると此んなことを聞くのが如何な非常識であつたかゞよく分るのであるが、其當時自分と同樣の質問を車掌に持出した市民の數は萬を以て數へられるであらう。

動物園裏迄來ると道路の眞中へ疊を持出して其上に病人をねかせて居るのがあつた。人通りのない町はひつそりして居た。根津を拔けて歸るつもりであつたが頻繁に襲つて來る餘震で煉瓦壁の頽れかゝつたのがあらたに倒れたりするのを見て低濕地の街路は危險だと思つたから谷中三崎町から團子坂へ向つた。谷中の狹い町の兩側に倒れかゝつた家もあつた。鹽煎餅屋の取散らされた店先に烈日の光がさして居たのが心を引いた。團子坂を上つて千駄木へ來るともう倒れかゝつた家などは一軒もなくて、所々唯瓦の一部分剝がれた家があるだけであつた。曙町へはいると、一寸見たところでは殆ど何事も起らなかつたかのやうに森閑として、春のやうに朗かな日光が門並を照して居る。宅の玄關へはいると妻は箒を持つて壁の隅々からこぼれ落ちた壁土を掃除して居るところであつた。隣の家の前の煉瓦塀はすつかり道路へ崩れ落ち、隣と宅の境の石垣も全部、此れは宅の方へ倒れて居る。若し裏庭へ出て居たら危險なわけであつた。聞いて見ると可なりひどいゆれ方で居間の唐紙がすつかり倒れ、猫が驚いて庭へ飛出したが、我家の人々は飛出さなかつた。此れは平生幾度となく家族に云ひ含めてあつたことの效果があつたのだといふやうな氣がした。ピアノが臺の下の小滑車で少しばかり歩き出して居り、花瓶臺の上の花瓶が板間にころがり落ちたのが不思議に碎けないでちやんとして居た。あとは瓦が數枚落ちたのと壁に龜裂が入つた位のものであつた。長男が中學校の始業日で本所の果迄行つて居たのだが地震のときはもう歸宅して居た。それで、時々の餘震はあつても、その餘は平日と何も變つたことがないやうな氣がして、ついさきに東京中が火になるだらうと考へたことなどは綺麗に忘れて居たのであつた。

その内に助手の西田君が來て大學の醫化學敎室が火事だが理學部は無事だといふ。N君が來る。隣のTM敎授が來て市中所々出火だといふ。縁側から見ると南の空に珍らしい積雲が盛り上つて居る。それは普通の積雲とは全くちがつて、先年櫻島大噴火の際の噴雲を寫眞で見るのと同じやうに典型的の所謂コーリフラワー狀のものであつた。餘程盛な火災の爲に生じたものと直感された。此雲の上には實に東京ではめつたに見られない紺靑の秋の空が澄み切つて、じりじり暑い殘暑の日光が無風の庭の葉鷄頭に輝いて居るのであつた。さうして電車の音も止り近所の大工の音も止み、世間がしんとして實に靜寂な感じがしたのであつた。

夕方藤田君が來て、圖書館と法文科も全燒、山上集會所も本部も燒け、理學部では木造の數學敎室が燒けたと云ふ。夕食後E君と白山へ行つて蠟燭を買つて來る。TM氏が來て大學の樣子を知らせてくれた。夜になつてから大學へ樣子を見に行く、圖書館の書庫の中の燃えて居るさまが窓外からよく見えた。一晩中位はかゝつて燃えさうに見えた。普通の火事ならば大勢の人が集つて居るであらうに、あたりには人影もなく唯野良犬が一匹そこいらにうろうろして居た。メートルとキログラムの副原器を收めた小屋の木造の屋根が燃えて居るのを三人掛りで消して居たが耐火構造の室内は大丈夫と思はれた。それにしても屋上に此んな燃草をわざわざ載せたのは愚な設計であつた。物理敎室の窓枠の一つに飛火が付いて燃えかけたのを秋山、小澤兩理學士が消して居た。バケツ一つだけで彌生町門外の井戸迄汲みに行つてはぶつかけて居るのであつた。此れも捨てゝ置けば建物全體が燒けてしまつたであらう。十一時頃歸る途中の電車通は露宿者で一杯であつた。火事で眞紅に染まつた雲の上には靑い月が照らして居た。

九月二日。曇

朝大學へ行つて破損の狀況を見廻つてから、本郷通を湯島五丁目邊迄行くと、綺麗に燒拂はれた湯島臺の起伏した地形が一目に見え上野の森が思ひもかけない近くに見えた。兵燹といふ文字が頭に浮んだ。又江戸以前の此邊の景色も想像されるのであつた。電線がかたまりこんがらがつて道を塞ぎ燒けた電車の骸骨が立往生して居た。土藏もみんな燒け、所々煉瓦塀の殘骸が交つて居る。焦げた樹木の梢が其儘眞白に灰をかぶつて居るのもある。明神前の交番と自働電話だけが奇蹟のやうに燒けずに殘つて居る。松住町迄行くと淺草下谷方面はまだ一面に燃えて居て黑煙と焰の海である。煙が暑く咽つぽく眼に滲みて進めない。其煙の奧の方から本郷の方へと陸續と避難して來る人々の中には顔も兩手も癩病患者のやうに火膨れのしたのを左右二人で肩に凭らせ引きずるやうにして連れて來るのがある。さうかと思ふと又反對に向ふへ行く人々の中には寫眞機を下げて遠足にでも行くやうな呑氣さうな樣子の人もあつた。淺草の親戚を見舞ふことは斷念して松住町から御茶の水の方へ上つて行くと、女子高等師範の庭は杏雲堂病院の避難所になつて居ると立札が讀まれる。御茶の水橋は中程の兩側が少し崩れただけで殘つて居たが駿河臺は全部焦土であつた。明治大學前に黑焦の死體がころがつて居て一枚の燒けたトタン板が被せてあつた。神保町から一ッ橋迄來て見ると氣象臺も大部分は燒けたらしいが官舎が不思議に殘つて居るのが石垣越しに見える。橋に火がついて燃えて居るので巡査が張番して居て人を通さない。自轉車が一臺飛んで來て制止にかまはず突切つて渡つて行つた。堀に沿うて牛が淵迄行つて道端で憩うて居ると前を避難者が引切なしに通る。實に色んな人が通る。五十恰好の女が一人大きな犬を一匹背中におぶつて行く、風呂敷包一つ持つて居ない。浴衣が泥水でも浴びたかのやうに黄色く染まつて居る。多勢の人が見て居るのも無關心のやうにわき見もしないで急いで行く。若い男で大きな蓮の葉を頭にかぶつて上から手拭でしばつて居るのがある。それから又氷袋に水を入れたのを頭にぶら下げて歩きながら、時々その水を煽つて居るのもある。と、土方風の男が一人繩か何かガラガラ引きずりながら引つぱつて來るのを見ると、一枚の燒けトタンの上に二尺角くらゐの氷塊をのつけたのを何となく得意げに引きずつて行くのであつた。さうした行列の中を一臺立派な高級自動車が人の流れに堰かれながら居るのを見ると、車の中には多分掛物でも入つて居るらしい桐の箱が一杯に積込まれて、その中にうづまるやうに一人の男が腰をかけてあたりを見廻して居た。

歸宅して見たら燒け出された淺草の親戚のものが十三人避難して來て居た。いづれも何一つ持出すひまもなく、昨夜上野公園で露宿して居たら巡査が來て○○人の放火者が徘徊するから注意しろと云つたさうだ。井戸に毒を入れるとか、爆彈を投げるとかさまざまな浮説が聞こえて來る。こんな場末の町へまでも荒して歩く爲には一體何千キロの毒藥、何萬キロの爆彈が入るであらうか、さういふ目の子勘定だけからでも自分にはその話は信ぜられなかつた。

夕方に駒込の通へ出て見ると、避難者の群が陸續と瀧野川の方へ流れて行く。表通の店屋などでも荷物を纏めて立退用意をして居る。歸つて見ると、近所でも家を引拂つたのがあるといふ。上野方面の火事がこの邊迄燒けて來ようとは思はれなかつたが萬一の場合の避難の心構だけはした。さて避難しようとして考へて見ると、どうしても持出さなければならないやうな物は殆ど無かつた。たゞ自分の描き集めた若干の油繪だけが一寸惜しいやうな氣がしたのと、人から預つて居たローマ字書きの書物の原稿に責任を感じたくらゐである。妻が三毛猫だけ連れてもう一匹の玉の方は置いて行かうと云つたら、子供等がどうしても連れて行くと云つてバスケットかなんかを用意して居た。

九月三日(月曜)曇後雨

朝九時頃から長男を板橋へやり、三代吉を賴んで白米、野菜、鹽などを送らせるやうにする。自分は大學へ出かけた。追分の通の片側を田舎へ避難する人が引切なしに通つた。反對の側は未だ避難して居た人が歸つて來るのや、田舎から入込んで來るのが反對の流れをなして居る。呑氣さうな顔をして居る人もあるが見ただけで隨分悲慘な感じのする人もある。負傷した片足を引きずり引きずり杖にすがつて行く若者の顔には何處へ行くといふあてもないらしい絶望の色があつた。夫婦して小さな躄車のやうなものに病人らしい老母を載せて引いて行く、病人が塵埃で眞黑になつた顔を仰向けて居る。

歸りに追分邊でミルクの罐やせんべいビスケットなど買つた。燒けた區域に接近した方面のあらゆる食料品店の店先はからつぽになつて居た。さうした食料品の缺乏が漸次に波及して行く樣が歴然とわかつた。歸つてから用心に鰹節、梅干、罐詰、片栗粉等を近所へ買ひにやる。何だか惡い事をするやうな氣がするが、二十餘人の口を託されて居るのだからやむを得ないと思つた。午後四時にはもう三代吉の父親の辰五郎が白米、薩摩芋、大根、茄子、醬油、砂糖など車に積んで持つて來たので少し安心する事が出來た。併し又この場合に、臺所から一車もの食料品を持込むのはかなり氣の引けることであつた。

E君に靑山の小宮君(※小宮豊隆)の留守宅の樣子を見に行つてもらつた。歸つての話によると、地震の時長男が二階に居たら書棚が倒れて出口をふさいだので心配した、それだけで別に異狀はなかつたさうである、その後は邸前の處に避難して居たさうである。

夜警で一緒になつた人で地震當時前橋に行つて居た人の話によると、一日の夜の東京の火事は丁度火柱のやうに見えたので大島の噴火でないかと云ふ噂があつたさうである。 (昭和十年十月) ]

E3808D.jpg)

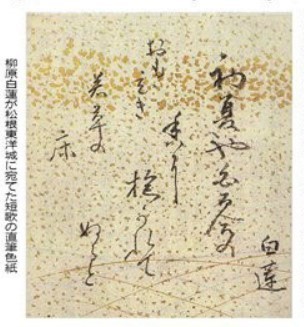

「津田青楓・自撰年譜(大正六年~大正十二年)」(『書道と芸術(津田青楓著)』所収)

https://dl.ndl.go.jp/pid/2459907/1/76

※大正六年(一九一七) 三十八歳

『明暗(夏目漱石著・岩波書店)』の装幀を為す。

「装幀(津田青楓)/『明暗(夏目漱石著・岩波書店)』/大正六年(一九一七)」(『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年)の口絵写真の冒頭のもの=モノクロ)

https://www.bungakukan.or.jp/item/3342/

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-17

※大正七年(一九一八) 三十九歳

「俳画展」に「漱石と十弟子」と題する二曲屏風半双を為す。(この作品今小山店主の主の有也。) 画中の人物、安倍能成・寺田寅彦・鈴木三重吉・阿部次郎・小宮豊隆・森田草平・野上臼川・赤木桁平・岩波茂雄・松根東洋城の十氏なり。

[ 蕉門の十哲といふ絵を見たことがある。芭蕉のお弟子十人を蕪村が俳画風にかいたものなのだ。私は大正七年ある人の主催で現代俳画展なるものの催のあつたとき、慫慂されたので、蕪村にならつて漱石と十弟子を思ひついて、二曲屏風半双を描いて出陳した。

それはいい工合に今度の空襲で灰になつてしまつた。当時は生存中の十人を一人々々写生し張りきつて描いた。それにもかかはらず後になつてみると随分未熟で見られなかつた。機を見てかき直しませうと、当時の持主に約束してゐたが、其の後戦争が勃発して持主の家も什器も焼けてしまつた。私は安心した。(後略) ](『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』)

『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』所収「漱石と十弟子」(津田青楓画)→C図

「漱石山房と其弟子達(津田青楓画)」→A図(「日本近代美術館蔵」)

https://obikake.com/column/10092/

https://blog.goo.ne.jp/torahiko-natsume/e/6ad1c4767dddc3568e6b34e7d727b501

「漱石と十弟子(津田青楓画)」昭和51(1976)年/紙本著色/A4判用(縦30.9cm×横22.0cm×厚さ0.04cm)→B図(「漱石山房記念館蔵」)

https://soseki-museum.jp/user-guide/museum-shop/

※ 上記の「A図」と「B図」については、下記のアドレスで紹介している。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-08

※大正十年(一九二一) 四十二歳

「ホトトギス(「表紙」絵・大正十年)

http://www.kyoshi.or.jp/j-eitopi/kanpo/040.pdf

「ホトトギス(「目次」・大正十年)(抜粋)

http://www.hototogisu.co.jp/

※「ホトトギス(300号記念号)の「表紙絵」を担当したのは津田青風にとっては、その「挿絵」を担当した「小川芋銭・石井柏亭・森田恒友・小川千甕」ともども、一つのエポックであったことであろう。

[(補記・「ウィキペディア」など)

小川芋銭(「1868年3月11日(慶応4年2月18日) - 1938年(昭和13年)12月17日)は、日本の画家。19世紀から20世紀前半にかけて活躍した日本の日本画家。」)

石井柏亭(「石井柏亭(1882-1958)は、洋画家として油彩画だけでなく、水彩画、版画、日本画と幅広いジャンルの作品を残しました。さらに、歌人、詩人、批評家、著述家、教育者としても活躍をしました。」)

森田恒友(「1881-1933(明治14-昭和8))、1906(明治39)年、東京美術学校西洋画科卒業。文展に出品。14~15(大正3~4)年に渡欧、帰国後水墨画の制作を始める。22(大正11)年、岸田劉生らと春陽会を創立、以後春陽会を中心に作品を発表。29(昭和4)年、帝国美術学校西洋画科の教授となる。セザンヌほかに学び油彩画を描いたが、一方で南画の理解と制作に励み、特に関東平野の風土をモチーフとして独自の詩情にあふれた水墨画を描いた。)」

小川千甕 (「1882年10月3日 - 1971年2月8日)は、京都市出身の仏画師・洋画家・漫画家・日本画家。本名は小川多三郎。後に、自由な表現できる日本画である「南画」を追求。多くの作品を発表し、戦後にかけて文人への憧れから「詩書画」を多く手掛けるようになる。) 」

※大正十一年(一九二二) 四十三歳

https://www.shiryodo.jp/shiryo_pcard_d.html

※「第九回二科展へ『黒き文庫』」「舞子の顔」等を出品す。」(『書道と画道 (市民文庫 ; 第106)』)(「国立国会図書館デジタルコレクション」)

※大正十二年(一九二三) 四十四歳

.gif)

「婦人と金絲雀鳥(津田青楓画)/1920/油彩/116.7×73.0/(モデルは敏子)」(「東京国立近代美術館」蔵)

https://www.momat.go.jp/collection/o00277

[ 一九二三年(大正十二)の第十回二科会出品作。文庫本を手に椅子にかける洋装の女性が描かれている。後ろに置かれた衝立は、岩場に立つ鶴が立つ鶴が描かれた作品(※別記)と同図柄であり、当時の妻山脇敏子をモデルに描いた作品である。画面の構成上、足下に鳥籠があれば良いと思い、自分好みのかたちのものを見つけるまでに随分苦労し、完成までに長い時間がかかったようだ。青楓は、ここに描かれた鳥籠が中国製だといい、椅子は中国の坊主がかけるような椅子と表現する。青楓のもつ中国趣味垣間見える。(K=喜多孝臣)](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「作品132解説」)

-2e89e.jpg)

「出雲崎の女(津田青楓画)/ 1923/96.5×146.5(モデルは「出雲崎の宿(『くまき』の娘))」/「東京国立近代美術館」蔵))

[ 一九二三年(大正十二)の第十回二科会出品作。新潟出雲崎は良寛の出生地である。一九二二年(大正十一)、青楓は良寛開堂式に招かれ、ここをはじめて訪れた。本作のモデルは、そのときに泊まった宿屋の娘で、「顔かたちにとても特殊的な感覚をもつてゐる」ことに惹きつけられ、モデルをお願いし、描いたという。壺や団扇、開いて置かれた本、足下にいる黒猫など、細部の道具立てへのこだわりや、モデルの肌の茶味を帯びた渋い独自の色彩表現は、その後の青楓の油絵にもしばしば見受けられる。(K=喜多孝臣)](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「作品133解説」)

(参考「「着衣のマハ」(左)と「裸のマハ」(右)との関連)

E3808DE381A8E3808CE8A3B8E381AEE3839EE3838F(E58FB3)E3808D.jpg)

「着衣のマハ(左)」と「裸のマハ(右)」(「フランシスコ・デ・ゴヤ」作)

[(着衣のマハ」=「ウィキペディア」=『着衣のマハ』(ちゃくいのマハ、スペイン語: La maja vestida)は、スペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤによって描かれた油絵である。マドリードのプラド美術館所蔵。『裸のマハ』の直後に描かれている。その真意は、製作依頼者であるマヌエル・デ・ゴドイの19世紀初めの自宅改装の際の『裸のマハ』に関するカモフラージュであると考えられている。)](「ウィキペディア」)

(再掲) 寺田寅彦の随筆「震災日記より

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-09

[ 寺田寅彦の随筆「震災日記より」(旧字・旧仮名) (抜粋)

http://sybrma.sakura.ne.jp/394torahiko.shinsainikki.html

九月一日。(土曜)

朝はしけ模樣で時々暴雨が襲つて來た。非常な強度で降つて居ると思ふと、まるで斷ち切つたやうにぱたりと止む、さうかと思ふと又急に降り出す實に珍らしい斷續的な降り方であつた。雜誌「文化生活」への原稿「石油ラムプ」を書き上げた。雨が收まつたので上野二科會展招待日の見物に行く。會場に入つたのが十時半頃。蒸暑かつた。フランス展の影響が著しく眼についた。T君(※津田青楓)と喫茶店で紅茶を呑みながら同君の出品畫「I崎の女」(※津田の作品「出雲崎の女)に對する其モデルの良人からの撤囘要求問題の話を聞いて居るうちに急激な地震を感じた。椅子に腰かけて居る兩足の蹠を下から木槌で急速に亂打するやうに感じた。多分其前に來た筈の弱い初期微動を氣が付かずに直ちに主要動を感じたのだらうといふ氣がして、それにしても妙に短週期の振動だと思つて居るうちにいよいよ本當の主要動が急激に襲つて來た。同時に、此れは自分の全く經驗のない異常の大地震であると知つた。其瞬間に子供の時から何度となく母上に聞かされてゐた土佐の安政地震の話がありあり想出され、丁度船に乘つたやうに、ゆたりゆたり搖れると云ふ形容が適切である事を感じた。仰向いて會場の建築の搖れ工合を注意して見ると四五秒程と思はれる長い週期でみしみしみしみしと音を立てながら緩やかに搖れて居た。それを見たとき此れなら此建物は大丈夫だといふことが直感されたので恐ろしいといふ感じはすぐになくなつてしまつた。さうして、此珍らしい強震の振動の經過を出來るだけ精しく觀察しようと思つて骨を折つて居た。

主要動が始まつてびつくりしてから數秒後に一時振動が衰へ、此分では大した事もないと思ふ頃にもう一度急激な、最初にも増した烈しい波が來て、二度目にびつくりさせられたが、それからは次第に減衰して長週期の波ばかりになつた。

同じ食卓に居た人々は大抵最初の最大主要動で吾勝に立上つて出口の方へ驅出して行つたが、自分等の筋向ひに居た中年の夫婦は其時は未だ立たなかつた。しかも其夫人がビフテキを食つて居たのが、少くも見たところ平然と肉片を口に運んで居たのがハツキリ印象に殘つて居る。併し二度目の最大動が來たときは一人殘らず出てしまつて場内はがらんとしてしまつた。油畫の額はゆがんだり、落ちたりしたのもあつたが大抵はちやんとして懸かつて居るやうであつた。此れで見ても、さう此建物の震動は激烈なものでなかつたことがわかる。あとで考へて見ると、此れは建物の自己週期が著しく長いことが有利であつたのであらうと思はれる。震動が衰へてから外の樣子を見に出ようと思つたが喫茶店のボーイも一人殘らず出てしまつて誰れも居ないので勘定をすることが出來ない。それで勘定場近くの便所の口へ出て低い木柵越しに外を見ると、其處に一團、彼處に一團といふ風に人間が寄集つて茫然として空を眺めて居る。此便所口から柵を越えて逃出した人々らしい。空はもう半ば晴れて居たが千切れ千切れの綿雲が嵐の時のやうに飛んで居た。その内にボーイの一人が歸つて來たので勘定をすませた。ボーイがひどく丁寧に禮を云つたやうに記憶する。出口へ出ると其處では下足番の婆さんが唯一人落ち散らばつた履物の整理をして居るのを見付けて、預けた蝙蝠傘を出して貰つて館の裏手の集團の中からT畫伯を捜しあてた。同君の二人の子供も一緒に居た。其時氣のついたのは附近の大木の枯枝の大きなのが折れて墜ちて居る。地震の爲に折れ落ちたのかそれとも今朝の暴風雨で折れたのか分らない。T君に別れて東照宮前の方へ歩いて來ると異樣な黴臭い匂が鼻を突いた。空を仰ぐと下谷の方面からひどい土ほこりが飛んで來るのが見える。此れは非常に多數の家屋が倒潰したのだと思つた、同時に、此れでは東京中が火になるかも知れないと直感された。東照宮前から境内を覗くと石燈籠は一つ殘らず象棋倒しに北の方へ倒れて居る。大鳥居の柱は立つて居るが上の横桁が外れかゝり、しかも落ちないで危く止つて居るのであつた。精養軒のボーイ達が大きな櫻の根元に寄集つて居た。大佛の首の落ちた事は後で知つたがその時は少しも氣が付かなかつた。池の方へ下りる坂脇の稻荷の鳥居も、柱が立つて桁が落ち碎けて居た。坂を下りて見ると不忍辨天の社務所が池の方へのめるやうに倒れかゝつて居るのを見て、なる程此れは大地震だなといふことが漸くはつきり呑込めて來た。

無事な日の續いて居るうちに突然に起つた著しい變化を充分にリアライズするには存外手數が掛かる。此日は二科會を見てから日本橋邊へ出て晝飯を食ふつもりで出掛けたのであつたが、あの地震を體驗し下谷の方から吹上げて來る土埃りの臭を嗅いで大火を豫想し東照宮の石燈籠のあの象棋倒しを眼前に見ても、それでも未だ晝飯のプログラムは帳消しにならずそのまゝになつて居た。併し辨天社務所の倒潰を見たとき初めて此れはいけないと思つた、さうして始めて我家の事が少し氣懸りになつて來た。

辨天の前に電車が一臺停つたまゝ動きさうもない。車掌に聞いても何時動き出すか分らないといふ。後から考へると此んなことを聞くのが如何な非常識であつたかゞよく分るのであるが、其當時自分と同樣の質問を車掌に持出した市民の數は萬を以て數へられるであらう。

動物園裏迄來ると道路の眞中へ疊を持出して其上に病人をねかせて居るのがあつた。人通りのない町はひつそりして居た。根津を拔けて歸るつもりであつたが頻繁に襲つて來る餘震で煉瓦壁の頽れかゝつたのがあらたに倒れたりするのを見て低濕地の街路は危險だと思つたから谷中三崎町から團子坂へ向つた。谷中の狹い町の兩側に倒れかゝつた家もあつた。鹽煎餅屋の取散らされた店先に烈日の光がさして居たのが心を引いた。團子坂を上つて千駄木へ來るともう倒れかゝつた家などは一軒もなくて、所々唯瓦の一部分剝がれた家があるだけであつた。曙町へはいると、一寸見たところでは殆ど何事も起らなかつたかのやうに森閑として、春のやうに朗かな日光が門並を照して居る。宅の玄關へはいると妻は箒を持つて壁の隅々からこぼれ落ちた壁土を掃除して居るところであつた。隣の家の前の煉瓦塀はすつかり道路へ崩れ落ち、隣と宅の境の石垣も全部、此れは宅の方へ倒れて居る。若し裏庭へ出て居たら危險なわけであつた。聞いて見ると可なりひどいゆれ方で居間の唐紙がすつかり倒れ、猫が驚いて庭へ飛出したが、我家の人々は飛出さなかつた。此れは平生幾度となく家族に云ひ含めてあつたことの效果があつたのだといふやうな氣がした。ピアノが臺の下の小滑車で少しばかり歩き出して居り、花瓶臺の上の花瓶が板間にころがり落ちたのが不思議に碎けないでちやんとして居た。あとは瓦が數枚落ちたのと壁に龜裂が入つた位のものであつた。長男が中學校の始業日で本所の果迄行つて居たのだが地震のときはもう歸宅して居た。それで、時々の餘震はあつても、その餘は平日と何も變つたことがないやうな氣がして、ついさきに東京中が火になるだらうと考へたことなどは綺麗に忘れて居たのであつた。

その内に助手の西田君が來て大學の醫化學敎室が火事だが理學部は無事だといふ。N君が來る。隣のTM敎授が來て市中所々出火だといふ。縁側から見ると南の空に珍らしい積雲が盛り上つて居る。それは普通の積雲とは全くちがつて、先年櫻島大噴火の際の噴雲を寫眞で見るのと同じやうに典型的の所謂コーリフラワー狀のものであつた。餘程盛な火災の爲に生じたものと直感された。此雲の上には實に東京ではめつたに見られない紺靑の秋の空が澄み切つて、じりじり暑い殘暑の日光が無風の庭の葉鷄頭に輝いて居るのであつた。さうして電車の音も止り近所の大工の音も止み、世間がしんとして實に靜寂な感じがしたのであつた。

夕方藤田君が來て、圖書館と法文科も全燒、山上集會所も本部も燒け、理學部では木造の數學敎室が燒けたと云ふ。夕食後E君と白山へ行つて蠟燭を買つて來る。TM氏が來て大學の樣子を知らせてくれた。夜になつてから大學へ樣子を見に行く、圖書館の書庫の中の燃えて居るさまが窓外からよく見えた。一晩中位はかゝつて燃えさうに見えた。普通の火事ならば大勢の人が集つて居るであらうに、あたりには人影もなく唯野良犬が一匹そこいらにうろうろして居た。メートルとキログラムの副原器を收めた小屋の木造の屋根が燃えて居るのを三人掛りで消して居たが耐火構造の室内は大丈夫と思はれた。それにしても屋上に此んな燃草をわざわざ載せたのは愚な設計であつた。物理敎室の窓枠の一つに飛火が付いて燃えかけたのを秋山、小澤兩理學士が消して居た。バケツ一つだけで彌生町門外の井戸迄汲みに行つてはぶつかけて居るのであつた。此れも捨てゝ置けば建物全體が燒けてしまつたであらう。十一時頃歸る途中の電車通は露宿者で一杯であつた。火事で眞紅に染まつた雲の上には靑い月が照らして居た。

九月二日。曇

朝大學へ行つて破損の狀況を見廻つてから、本郷通を湯島五丁目邊迄行くと、綺麗に燒拂はれた湯島臺の起伏した地形が一目に見え上野の森が思ひもかけない近くに見えた。兵燹といふ文字が頭に浮んだ。又江戸以前の此邊の景色も想像されるのであつた。電線がかたまりこんがらがつて道を塞ぎ燒けた電車の骸骨が立往生して居た。土藏もみんな燒け、所々煉瓦塀の殘骸が交つて居る。焦げた樹木の梢が其儘眞白に灰をかぶつて居るのもある。明神前の交番と自働電話だけが奇蹟のやうに燒けずに殘つて居る。松住町迄行くと淺草下谷方面はまだ一面に燃えて居て黑煙と焰の海である。煙が暑く咽つぽく眼に滲みて進めない。其煙の奧の方から本郷の方へと陸續と避難して來る人々の中には顔も兩手も癩病患者のやうに火膨れのしたのを左右二人で肩に凭らせ引きずるやうにして連れて來るのがある。さうかと思ふと又反對に向ふへ行く人々の中には寫眞機を下げて遠足にでも行くやうな呑氣さうな樣子の人もあつた。淺草の親戚を見舞ふことは斷念して松住町から御茶の水の方へ上つて行くと、女子高等師範の庭は杏雲堂病院の避難所になつて居ると立札が讀まれる。御茶の水橋は中程の兩側が少し崩れただけで殘つて居たが駿河臺は全部焦土であつた。明治大學前に黑焦の死體がころがつて居て一枚の燒けたトタン板が被せてあつた。神保町から一ッ橋迄來て見ると氣象臺も大部分は燒けたらしいが官舎が不思議に殘つて居るのが石垣越しに見える。橋に火がついて燃えて居るので巡査が張番して居て人を通さない。自轉車が一臺飛んで來て制止にかまはず突切つて渡つて行つた。堀に沿うて牛が淵迄行つて道端で憩うて居ると前を避難者が引切なしに通る。實に色んな人が通る。五十恰好の女が一人大きな犬を一匹背中におぶつて行く、風呂敷包一つ持つて居ない。浴衣が泥水でも浴びたかのやうに黄色く染まつて居る。多勢の人が見て居るのも無關心のやうにわき見もしないで急いで行く。若い男で大きな蓮の葉を頭にかぶつて上から手拭でしばつて居るのがある。それから又氷袋に水を入れたのを頭にぶら下げて歩きながら、時々その水を煽つて居るのもある。と、土方風の男が一人繩か何かガラガラ引きずりながら引つぱつて來るのを見ると、一枚の燒けトタンの上に二尺角くらゐの氷塊をのつけたのを何となく得意げに引きずつて行くのであつた。さうした行列の中を一臺立派な高級自動車が人の流れに堰かれながら居るのを見ると、車の中には多分掛物でも入つて居るらしい桐の箱が一杯に積込まれて、その中にうづまるやうに一人の男が腰をかけてあたりを見廻して居た。

歸宅して見たら燒け出された淺草の親戚のものが十三人避難して來て居た。いづれも何一つ持出すひまもなく、昨夜上野公園で露宿して居たら巡査が來て○○人の放火者が徘徊するから注意しろと云つたさうだ。井戸に毒を入れるとか、爆彈を投げるとかさまざまな浮説が聞こえて來る。こんな場末の町へまでも荒して歩く爲には一體何千キロの毒藥、何萬キロの爆彈が入るであらうか、さういふ目の子勘定だけからでも自分にはその話は信ぜられなかつた。

夕方に駒込の通へ出て見ると、避難者の群が陸續と瀧野川の方へ流れて行く。表通の店屋などでも荷物を纏めて立退用意をして居る。歸つて見ると、近所でも家を引拂つたのがあるといふ。上野方面の火事がこの邊迄燒けて來ようとは思はれなかつたが萬一の場合の避難の心構だけはした。さて避難しようとして考へて見ると、どうしても持出さなければならないやうな物は殆ど無かつた。たゞ自分の描き集めた若干の油繪だけが一寸惜しいやうな氣がしたのと、人から預つて居たローマ字書きの書物の原稿に責任を感じたくらゐである。妻が三毛猫だけ連れてもう一匹の玉の方は置いて行かうと云つたら、子供等がどうしても連れて行くと云つてバスケットかなんかを用意して居た。

九月三日(月曜)曇後雨

朝九時頃から長男を板橋へやり、三代吉を賴んで白米、野菜、鹽などを送らせるやうにする。自分は大學へ出かけた。追分の通の片側を田舎へ避難する人が引切なしに通つた。反對の側は未だ避難して居た人が歸つて來るのや、田舎から入込んで來るのが反對の流れをなして居る。呑氣さうな顔をして居る人もあるが見ただけで隨分悲慘な感じのする人もある。負傷した片足を引きずり引きずり杖にすがつて行く若者の顔には何處へ行くといふあてもないらしい絶望の色があつた。夫婦して小さな躄車のやうなものに病人らしい老母を載せて引いて行く、病人が塵埃で眞黑になつた顔を仰向けて居る。

歸りに追分邊でミルクの罐やせんべいビスケットなど買つた。燒けた區域に接近した方面のあらゆる食料品店の店先はからつぽになつて居た。さうした食料品の缺乏が漸次に波及して行く樣が歴然とわかつた。歸つてから用心に鰹節、梅干、罐詰、片栗粉等を近所へ買ひにやる。何だか惡い事をするやうな氣がするが、二十餘人の口を託されて居るのだからやむを得ないと思つた。午後四時にはもう三代吉の父親の辰五郎が白米、薩摩芋、大根、茄子、醬油、砂糖など車に積んで持つて來たので少し安心する事が出來た。併し又この場合に、臺所から一車もの食料品を持込むのはかなり氣の引けることであつた。

E君に靑山の小宮君(※小宮豊隆)の留守宅の樣子を見に行つてもらつた。歸つての話によると、地震の時長男が二階に居たら書棚が倒れて出口をふさいだので心配した、それだけで別に異狀はなかつたさうである、その後は邸前の處に避難して居たさうである。

夜警で一緒になつた人で地震當時前橋に行つて居た人の話によると、一日の夜の東京の火事は丁度火柱のやうに見えたので大島の噴火でないかと云ふ噂があつたさうである。 (昭和十年十月) ]

「津田青楓」管見(その一) [東洋城・豊隆・青楓]

(その一)「漱石の死に顔のスケッチ(津田青楓画)」周辺

.jpg)

「漱石の死に顔のスケッチ(津田青楓画)」(『漱石写真帖/著者・松岡譲 編/出版者・第一書房/出版年月日・昭和4』)(「国立国会図書館デジタルコレクション」)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1688827/1/135

[漱石の十三回忌を記念し、漱石の長女筆子と結婚した松岡譲によって編まれた写真帖。漱石の生涯をたどることができるよう父祖から遺族の写真まで数多くの写真によって構成されている。ここに青楓による漱石の死に顔のスケッチが掲載されている。一九一六年(大正五)十二月十日葬送の折、棺蓋を開いて最後の別れをした際に写生したものである。スケッチそのものは門下の俳人東洋城が所蔵していたが、一九二三年(大正十二)の関東大震災の折に消失した。(K=喜多孝臣)](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜夛孝臣 編・解説)』所収「資料32解説」)

[ 津田君の画には技巧がないと共に、人の意を迎へたり、世に媚びたりする態度がどこにも見えません。一直線に自分の芸術的良心に命令された通り動いて行くだけです。だから傍から見ると、自棄(やけ)に急いでゐるやうに見えます。又何うなつたつて構ふものかといふ投げ遣りの心持も出て来るのです。悪く云へば知恵の足りない芸術の忠僕のやうなものです。命令が下るか下らないうちに、もう手を出して相手を遣つ付けてしまつてゐるのです。従つてまともこのでもあります。(中略) 利害の念だの毀誉褒貶の苦痛だのといふ。一切の塵労俗累が混入してゐないのです。さうして其好所を津田君は自覚してゐるのです。―――夏目漱石「津田青楓氏」(「美術新報」一四巻一二号、一九一五年一〇月) ](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓著/芸艸堂刊』)

[ 津田君は嘗て桃山に閑居して居た事がある。其処で久しく人間から遠(ざ)かつて朝暮唯鳥声に親しんで居た頃、音楽といふ者は此の鳥の声のやうな者から出発すへき物ではないかと考へた事があるさうである。津田君が今日其作品に附する態度は矢張これと同じやうなものであるらしい。―――寺田寅彦「津田青楓君の画と南画の芸術的価値」(「中央公論」三十三巻八号、一九一八年八月) ](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓著/芸艸堂刊』)

(再掲) 「[漱石・十二月九日、漱石没(五十歳)。5月~12月、「明暗」。]

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-18

2452 春風や故人に贈る九花蘭(「九花蘭」は五月頃に芳香のある黄緑色の花を開く。)

2453 白梅にしぶきかゝるや水車(2483までの三十一句は「手帳に記された句」。)

2454 孟宗の根を行く春の筧(かけひ)哉(同上)

2455 梅早く咲いて温泉(ゆ)の出る小村哉(同上)

2456 いち早き梅を見付けぬ竹の間(同上)

2457 梅咲くや日の旗立つる草の戸に(同上)

2458 裏山に蜜柑みのるや長者振(同上)

2459 温泉に信濃の客や春を待つ(同上)

2460 橙も黄色になりぬ温泉(ゆ)の流(同上)

2461 鶯に聞き入る茶屋の床几哉(同上)

2462 鶯や草鞋(わらじ)を易(か)ふる峠茶屋(同上)

2463 鶯や竹の根方に鍬の尻(同上)

2464 鶯や藪くゞり行く蓑一つ(同上)

2465 鶯を聴いてゐるなり縫箔屋(ぬいはくや)(同上。「縫箔屋」=衣服模様を業とする)

2466 鶯に餌をやる寮の妾かな(同上)

2467 温泉の里橙山の麓かな(同上)

2468 桃の花家に唐画を蔵しけり(同上)

2469 桃咲くやいまだに流行(はや)る漢方医(同上)

2470 輿(こし)に乗るは帰化の僧らし桃の花(同上)

2471 町儒者の玄関構や桃の花(同上)

2472 かりにする寺小屋なれど梅の花(同上)

2473 文も候(そろ)稚子(ちご)に持たせて桃の花(同上)

2474 琵琶法師召されて春の夜なりけり(同上)

2475 春雨や身をすり寄せて一つ傘(同上)

2476 鶯を飼ひて床屋の主人哉(同上)

2477 耳の穴掘つてもらひぬ春の風(同上)

2478 嫁の里向ふに見えて春の川(同上)

2479 岡持の傘にあまりて春の雨(同上)

2480 一燈の青幾更ぞ瓶の梅(同上)

2481 病める人枕に倚れば瓶の梅(同上)

2482 梅活けて聊(いささ)かなれど手習す(同上)

2483 桃に琴弾くは心越禅師哉(同上)

2484 秋立つや一巻の書の読み残し(「芥川龍之介宛書簡」九月二日)

2485 蝸牛や五月をわたるふきの茎(「画賛九月八日」)

2486 朝貌にまつはられてよ芒の穂(同上)

2487 萩と歯朶に賛書く月の団居哉(「夏目漱石遺墨集・第三巻」の画賛の句)

2488 棕櫚竹や月に背いて影二本(「自画賛九月八日」)

2489 秋立つ日猫の蚤取眼かな(「画賛九月」)

2490 秋となれば竹もかくなり俳諧師(同上)

2491 風呂吹きや頭の丸き影二つ(前書「禅僧二人宿して」、「十月」)

2492 煮て食ふかはた焼いてくふか春の魚(「画賛十月」)

2493 いたづらに書きたるものを梅とこそ(「自画賛十一月」)

2494 まきを割るかはた祖を割るか秋の空(「鬼村元成宛書簡」、「十一月十日」)

2495 饅頭に礼拝すれば晴れて秋(「富沢敬道宛書簡」、「十一月十五日」)

2496 饅頭は食つたと雁に言伝よ(同上)

2497 吾心点じ了りぬ正に秋(同上。前書「徳山の故事を思ひだして 一句」)

2498 僧のくれし此饅頭の丸きかな(同上。「無季」の句)

2499 瓢箪は鳴るか鳴らぬか秋の風(同上。前書「瓢箪はどうしました」)

(東洋城・三十九歳。虚子は大正二年、俳句に復活したが、四月、東洋城に無断で「国民俳壇」を手に入れた。爾後、虚子及び「ホトトギス」と絶縁し、「渋柿」によつて芭蕉を宗とし俳諧を道として立った。)

※怒る事知つてあれども水温む(前書「有感(大正五年四月十七日国民俳壇選者更迭発表の日)」)

[※「大正五年、虚子が俳句に復活し、四月十七日、東洋城はついに国民俳壇の選者を下りた。それというのも、国民新聞の社長・徳富蘇峰が、選者を下りてほしい旨、手紙を送ってきたためであった。東洋城はかねてより、社長からなにか言ってくるまで辞めないつもりだったが、読むと、かなり困って書いてきたものだとわかった。「仕方がない、社長は大将だ。ここまで書いてくるのは、よほどのことなのであろう」と、ついに下りることを承諾した。そして、

有感(感有リ)

いかること知つてあれども水温(ぬる)む

という句をつくり、以後虚子とは義絶した。九月には母の上京を促すため、帰郷した。末弟の宗一(そういち)が東京高商に入学するため上京し、以後、宇和島で独り住まいになっていた母の面倒を見るのは長男(※嫡男)の務めだと思い、同居の説得に行ったのだった。この年、東洋城にとって肉親の死にも等しい哀しいできごとがあった。十二月九日、漱石が死亡したのである。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]

用ふべき薬も絶えし火桶かな(前書「黒き枠の中より(「漱石先生の死))六句」)

木枯に深山木折るゝ音を聞け(同上)

埋火は灰の深きに消えにけり(同上)

祖父も父も繕ひし土塀冬日さす(同上)

ともし火に枯荷の月を観じけり(同上)

元日や人の心の一大事(同上)

[「東洋城はかって、父が亡くなるときにもこうして末期の水を捧げたが、師の漱石にも同じことをしていると思いながら、あと筆を進めず漱石の顔を見た。この時の東洋城の心には、師とか文豪などというものはなく、父を失ったときと同じ悲しみがあった。「先生、先生」、呼んだ後、漱石はふ―っと息を吐いたが、その後はもう続かない。真鍋が夫人に「お目を」と言い、夫人は手で静かに漱石の目をつむらせたが、初めから開いていないのをそうしたのは、永遠に安らかに瞑目させようとしたものだった。阿部学士検脈。真鍋学士検脈。退いて「すでに」と言う。部屋の中は、しのび泣きや声を上げて泣く声で満ちた。時に午後六時五十分。曇った日はすでに暮れ、闇の中に寒風がさみしく吹いた。

( 東洋城はこのあと、一連の葬儀に関して仕切り役ともいうべき重要な働きをした。しかし、それにもかかわらず、弟子たちのあいだに軋轢が生じた。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]

「夏目漱石の娘 愛子さん(「父漱石の霊に捧ぐ」より)」

http://enmi19.seesaa.net/article/463137651.html

(寅彦・三十九歳。十一月、東京帝国大学理科大学教授となる。十二月、胃潰瘍のため医者より絶対安静を命じられる。十二月九日、夏目漱石死亡。) →[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。

(以下略) ]

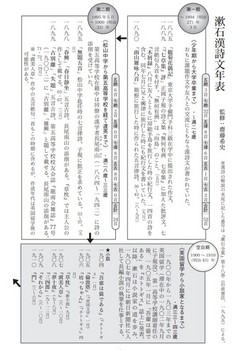

.jpg)

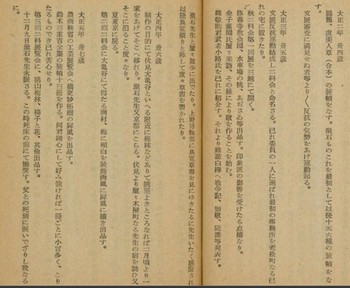

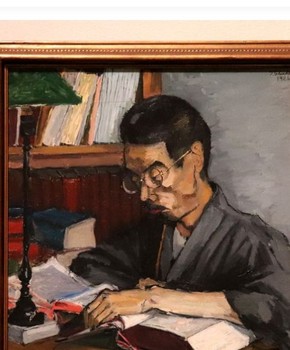

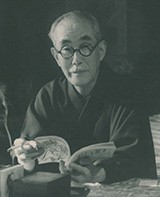

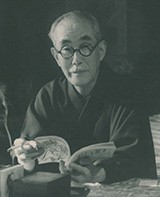

「津田青楓像」(寺田寅彦画)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-17

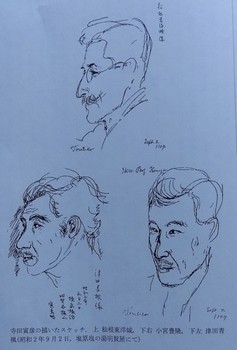

[「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓、昭和2年9月2日、塩原塩の湯明賀屋にて) (『寺田寅彦全集第十二巻』・月報12・1997年11月)のうち]

「津田青楓・自撰年譜(大正二年~大正五年)」(『書道と芸術(津田青楓著)』所収)

『書道と芸術(津田青楓著)』所収「自撰年譜」(「国立国会図書館デジタルコレクション」)

https://dl.ndl.go.jp/pid/2459907/1/75

※大正二年(一九一三) 三十四歳

六月 父西川源兵衛没

八月 長男安丸生まれる。漱石が名付け親となる。

十月 文展に落選し、漱石よりなぐさめの言葉が書かれた手紙を受け取る。

※大正三年(一九一四) 三十五歳

六月 文展に抗し、有島生馬、石井柏亭らと二科会を結成。

※大正四年(一九一五) 三十六歳

七月 京都桃山から東京小石川区老松町に移住する。

九月 次女「ふよう」生まれる。

十一月 師・谷口香嶠逝去

※大正五年(一九一六) 三十七歳

七月 長男安丸疫痢にて死す。

十二月九日 夏目漱石逝去。死床にて慟哭す。(※『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓著/芸艸堂刊』所収「津田青楓年譜」抜粋)

.jpg)

「漱石の死に顔のスケッチ(津田青楓画)」(『漱石写真帖/著者・松岡譲 編/出版者・第一書房/出版年月日・昭和4』)(「国立国会図書館デジタルコレクション」)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1688827/1/135

[漱石の十三回忌を記念し、漱石の長女筆子と結婚した松岡譲によって編まれた写真帖。漱石の生涯をたどることができるよう父祖から遺族の写真まで数多くの写真によって構成されている。ここに青楓による漱石の死に顔のスケッチが掲載されている。一九一六年(大正五)十二月十日葬送の折、棺蓋を開いて最後の別れをした際に写生したものである。スケッチそのものは門下の俳人東洋城が所蔵していたが、一九二三年(大正十二)の関東大震災の折に消失した。(K=喜多孝臣)](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜夛孝臣 編・解説)』所収「資料32解説」)

[ 津田君の画には技巧がないと共に、人の意を迎へたり、世に媚びたりする態度がどこにも見えません。一直線に自分の芸術的良心に命令された通り動いて行くだけです。だから傍から見ると、自棄(やけ)に急いでゐるやうに見えます。又何うなつたつて構ふものかといふ投げ遣りの心持も出て来るのです。悪く云へば知恵の足りない芸術の忠僕のやうなものです。命令が下るか下らないうちに、もう手を出して相手を遣つ付けてしまつてゐるのです。従つてまともこのでもあります。(中略) 利害の念だの毀誉褒貶の苦痛だのといふ。一切の塵労俗累が混入してゐないのです。さうして其好所を津田君は自覚してゐるのです。―――夏目漱石「津田青楓氏」(「美術新報」一四巻一二号、一九一五年一〇月) ](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓著/芸艸堂刊』)

[ 津田君は嘗て桃山に閑居して居た事がある。其処で久しく人間から遠(ざ)かつて朝暮唯鳥声に親しんで居た頃、音楽といふ者は此の鳥の声のやうな者から出発すへき物ではないかと考へた事があるさうである。津田君が今日其作品に附する態度は矢張これと同じやうなものであるらしい。―――寺田寅彦「津田青楓君の画と南画の芸術的価値」(「中央公論」三十三巻八号、一九一八年八月) ](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓著/芸艸堂刊』)

(再掲) 「[漱石・十二月九日、漱石没(五十歳)。5月~12月、「明暗」。]

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-18

2452 春風や故人に贈る九花蘭(「九花蘭」は五月頃に芳香のある黄緑色の花を開く。)

2453 白梅にしぶきかゝるや水車(2483までの三十一句は「手帳に記された句」。)

2454 孟宗の根を行く春の筧(かけひ)哉(同上)

2455 梅早く咲いて温泉(ゆ)の出る小村哉(同上)

2456 いち早き梅を見付けぬ竹の間(同上)

2457 梅咲くや日の旗立つる草の戸に(同上)

2458 裏山に蜜柑みのるや長者振(同上)

2459 温泉に信濃の客や春を待つ(同上)

2460 橙も黄色になりぬ温泉(ゆ)の流(同上)

2461 鶯に聞き入る茶屋の床几哉(同上)

2462 鶯や草鞋(わらじ)を易(か)ふる峠茶屋(同上)

2463 鶯や竹の根方に鍬の尻(同上)

2464 鶯や藪くゞり行く蓑一つ(同上)

2465 鶯を聴いてゐるなり縫箔屋(ぬいはくや)(同上。「縫箔屋」=衣服模様を業とする)

2466 鶯に餌をやる寮の妾かな(同上)

2467 温泉の里橙山の麓かな(同上)

2468 桃の花家に唐画を蔵しけり(同上)

2469 桃咲くやいまだに流行(はや)る漢方医(同上)

2470 輿(こし)に乗るは帰化の僧らし桃の花(同上)

2471 町儒者の玄関構や桃の花(同上)

2472 かりにする寺小屋なれど梅の花(同上)

2473 文も候(そろ)稚子(ちご)に持たせて桃の花(同上)

2474 琵琶法師召されて春の夜なりけり(同上)

2475 春雨や身をすり寄せて一つ傘(同上)

2476 鶯を飼ひて床屋の主人哉(同上)

2477 耳の穴掘つてもらひぬ春の風(同上)

2478 嫁の里向ふに見えて春の川(同上)

2479 岡持の傘にあまりて春の雨(同上)

2480 一燈の青幾更ぞ瓶の梅(同上)

2481 病める人枕に倚れば瓶の梅(同上)

2482 梅活けて聊(いささ)かなれど手習す(同上)

2483 桃に琴弾くは心越禅師哉(同上)

2484 秋立つや一巻の書の読み残し(「芥川龍之介宛書簡」九月二日)

2485 蝸牛や五月をわたるふきの茎(「画賛九月八日」)

2486 朝貌にまつはられてよ芒の穂(同上)

2487 萩と歯朶に賛書く月の団居哉(「夏目漱石遺墨集・第三巻」の画賛の句)

2488 棕櫚竹や月に背いて影二本(「自画賛九月八日」)

2489 秋立つ日猫の蚤取眼かな(「画賛九月」)

2490 秋となれば竹もかくなり俳諧師(同上)

2491 風呂吹きや頭の丸き影二つ(前書「禅僧二人宿して」、「十月」)

2492 煮て食ふかはた焼いてくふか春の魚(「画賛十月」)

2493 いたづらに書きたるものを梅とこそ(「自画賛十一月」)

2494 まきを割るかはた祖を割るか秋の空(「鬼村元成宛書簡」、「十一月十日」)

2495 饅頭に礼拝すれば晴れて秋(「富沢敬道宛書簡」、「十一月十五日」)

2496 饅頭は食つたと雁に言伝よ(同上)

2497 吾心点じ了りぬ正に秋(同上。前書「徳山の故事を思ひだして 一句」)

2498 僧のくれし此饅頭の丸きかな(同上。「無季」の句)

2499 瓢箪は鳴るか鳴らぬか秋の風(同上。前書「瓢箪はどうしました」)

(東洋城・三十九歳。虚子は大正二年、俳句に復活したが、四月、東洋城に無断で「国民俳壇」を手に入れた。爾後、虚子及び「ホトトギス」と絶縁し、「渋柿」によつて芭蕉を宗とし俳諧を道として立った。)

※怒る事知つてあれども水温む(前書「有感(大正五年四月十七日国民俳壇選者更迭発表の日)」)

[※「大正五年、虚子が俳句に復活し、四月十七日、東洋城はついに国民俳壇の選者を下りた。それというのも、国民新聞の社長・徳富蘇峰が、選者を下りてほしい旨、手紙を送ってきたためであった。東洋城はかねてより、社長からなにか言ってくるまで辞めないつもりだったが、読むと、かなり困って書いてきたものだとわかった。「仕方がない、社長は大将だ。ここまで書いてくるのは、よほどのことなのであろう」と、ついに下りることを承諾した。そして、

有感(感有リ)

いかること知つてあれども水温(ぬる)む

という句をつくり、以後虚子とは義絶した。九月には母の上京を促すため、帰郷した。末弟の宗一(そういち)が東京高商に入学するため上京し、以後、宇和島で独り住まいになっていた母の面倒を見るのは長男(※嫡男)の務めだと思い、同居の説得に行ったのだった。この年、東洋城にとって肉親の死にも等しい哀しいできごとがあった。十二月九日、漱石が死亡したのである。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]

用ふべき薬も絶えし火桶かな(前書「黒き枠の中より(「漱石先生の死))六句」)

木枯に深山木折るゝ音を聞け(同上)

埋火は灰の深きに消えにけり(同上)

祖父も父も繕ひし土塀冬日さす(同上)

ともし火に枯荷の月を観じけり(同上)

元日や人の心の一大事(同上)

[「東洋城はかって、父が亡くなるときにもこうして末期の水を捧げたが、師の漱石にも同じことをしていると思いながら、あと筆を進めず漱石の顔を見た。この時の東洋城の心には、師とか文豪などというものはなく、父を失ったときと同じ悲しみがあった。「先生、先生」、呼んだ後、漱石はふ―っと息を吐いたが、その後はもう続かない。真鍋が夫人に「お目を」と言い、夫人は手で静かに漱石の目をつむらせたが、初めから開いていないのをそうしたのは、永遠に安らかに瞑目させようとしたものだった。阿部学士検脈。真鍋学士検脈。退いて「すでに」と言う。部屋の中は、しのび泣きや声を上げて泣く声で満ちた。時に午後六時五十分。曇った日はすでに暮れ、闇の中に寒風がさみしく吹いた。

( 東洋城はこのあと、一連の葬儀に関して仕切り役ともいうべき重要な働きをした。しかし、それにもかかわらず、弟子たちのあいだに軋轢が生じた。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]

「夏目漱石の娘 愛子さん(「父漱石の霊に捧ぐ」より)」

http://enmi19.seesaa.net/article/463137651.html

(寅彦・三十九歳。十一月、東京帝国大学理科大学教授となる。十二月、胃潰瘍のため医者より絶対安静を命じられる。十二月九日、夏目漱石死亡。) →[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。

(以下略) ]

.jpg)

「津田青楓像」(寺田寅彦画)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-17

[「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓、昭和2年9月2日、塩原塩の湯明賀屋にて) (『寺田寅彦全集第十二巻』・月報12・1997年11月)のうち]

「津田青楓・自撰年譜(大正二年~大正五年)」(『書道と芸術(津田青楓著)』所収)

『書道と芸術(津田青楓著)』所収「自撰年譜」(「国立国会図書館デジタルコレクション」)

https://dl.ndl.go.jp/pid/2459907/1/75

※大正二年(一九一三) 三十四歳

六月 父西川源兵衛没

八月 長男安丸生まれる。漱石が名付け親となる。

十月 文展に落選し、漱石よりなぐさめの言葉が書かれた手紙を受け取る。

※大正三年(一九一四) 三十五歳

六月 文展に抗し、有島生馬、石井柏亭らと二科会を結成。

※大正四年(一九一五) 三十六歳

七月 京都桃山から東京小石川区老松町に移住する。

九月 次女「ふよう」生まれる。

十一月 師・谷口香嶠逝去

※大正五年(一九一六) 三十七歳

七月 長男安丸疫痢にて死す。

十二月九日 夏目漱石逝去。死床にて慟哭す。(※『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓著/芸艸堂刊』所収「津田青楓年譜」抜粋)

東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その二十) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]

その二十「昭和十年(一九三五)」(続き)」

.jpg)

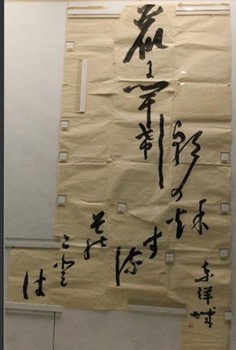

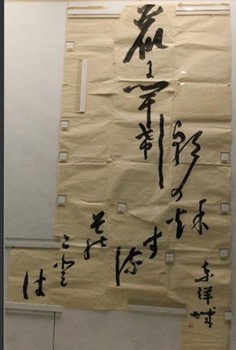

「渋柿(寺田寅彦追悼号の巻頭頁)」(第262号、昭和11年2月)(『寺田寅彦全集第十二巻』)

[ありし日の寺田寅彦 /A ペンを措きて /B 心明るく /C 家居 /D 晴れたる野]

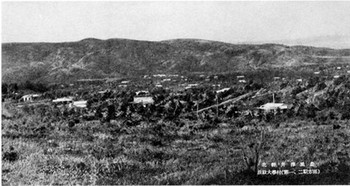

「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓、昭和2年9月2日、塩原塩の湯明賀屋にて) (『寺田寅彦全集第十二巻』・月報12・1997年11月)

※ 上記の寺田寅彦の写真四葉は、寅彦が亡くなった(昭和十年十二月三十一日没)翌年の昭和十一年(一九三六)二月号の「渋柿」(寺田寅彦追悼号)の巻頭頁に掲載されたものである。

そのページに掲載された文面([ありし日の寺田寅彦 /A ペンを措きて /B 心明るく /C 家居 /D 晴れたる野])は、おそらく、「渋柿」主宰者の「松根東洋城」が記述したもののように思われる。

この写真四葉(「A/B/C/D」)を、生前の「寺田寅彦」の四つ顔とすると、「A=ペンを措きて=画人/B=心明るく=科学者/C=家居=文人/D=晴れたる野=音楽家」と、「B=心明るく=科学者」と「C=家居=文人」との写真は、よく見掛けるもので、これをベースにして、「A=ペンを措きて=画人」と「D=晴れたる野=音楽家」とは、珍しい写真なので、「俳諧師・東洋城」に敬意を表して、俳諧(滑稽)的な「見立て」(「対象を、他のものになぞらえて表現すること」)の一つとして提示をして置きたい。

※ 次の「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓、昭和2年9月2日、塩原塩の湯明賀屋にて)は、『寺田寅彦全集第十二巻』(月報12・1997年11月)に、「資料」(「渋柿(寺田寅彦追悼号・昭和十一年二月)」)の「寺田博士(西岡十四王稿)」の中に所収されているもので、この「寺田寅彦の描いたスケッチ」もまた、「渋柿」主宰者の「松根東洋城」が、この「寺田博士(西岡十四王稿)」の中に、掲載をしたように思われる。

そして、何よりも、この「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓)は、下記のアドレスで紹介した、[「昭和二年(一九二七)八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」(「寺田寅彦年譜」)の、その塩原温泉でのものと思われる。]と合致する。

(再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-04

[※ 歌仙(昭和十一年十一月「渋柿(未完の歌仙)」)

オ

(八月十八日雲仙を下る)

霧雨に奈良漬食ふも別れ哉 蓬里雨

馬追とまる額の字の上 青楓

ひとり鳴る鳴子に出れば月夜にて 寅日子 月

けふは二度目の棒つかふ人 東洋城

ぼそぼそと人話しゐる辻堂に 雨

煙るとも見れば時雨来にけり 子

ウ

皹(アカギレ)を業するうちは忘れゐて 城

炭打くだく七輪の角 雨(一・一七)

胴(ドウ)の間に蚊帳透き見ゆる朝ぼらけ 子 (※茶の「胴炭」からの附け?) 恋

葭吹く風に廓の後朝(キヌギヌ) 城 恋

細帯に腰の形を落付けて 雨(六・四・一四) 恋

簾の風に薫る掛香 子(八・二八) 恋

庭ながら深き林の夏の月 城(七・四・一三) 月 ](『寺田寅彦全集 文学篇 第七巻』)

※ この「四吟(蓬里雨・青楓・寅日子・東洋城)歌仙(未完)」は、当時の「東洋城・寅日子・蓬里雨・青楓」の、この四人を知る上で、格好の「歌仙(未完)」ということになる。

この歌仙(未完)の、「表六句と裏一句」は、「昭和二年(一九二七)八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」(「寺田寅彦年譜」)の、その塩原温泉でのものと思われる。

その塩原温泉(栃木県)での歌仙の、その発句に、「八月十八日雲仙を下る」の前書を付しての「霧雨に奈良漬食ふも別れ哉(蓬里雨)」の、この前書にある「雲仙(温泉)」(長崎県)が出て来るのはどういうことなのか(?) ――― 、この句の背景には、次のアドレスの「作家を求める読者、読者を求める作家――改造社主催講演旅行実地踏査――(杉山欣也稿)」(金沢大学学術情報リポトロジKURA)で記述されている「雲仙温泉」で開催された「改造社主催講演会」に、その講師として、小宮豊隆の名が出てくるのである。

file:///C:/Users/user/Downloads/CV_20231201_LE-PR-SUGIYAMA-K-203.pdf

[雲仙の温泉岳娯楽場を会場に、八月十七日~二十二日に開催された九州地区のそれは、やはり新聞各紙の広告によって宣伝が重ねられた。講師は、小宮豊隆・阿部次郎・木村毅・藤村成吉・笹川臨風に、課外講演として京大教授・川村多二(「動物界の道徳」というタイトル)が演壇に立った。「長崎新聞」の紙面から、ここも大盛況であったことが分かる。]

[この八月十七日の翌日(八月十八日)、雲仙温泉での講演を後にして、その帰途中に「東洋城・寅彦・青楓」と合流して、その折りの塩原温泉(四季の郷・明賀屋、近郊に、東洋城の「両面句碑」が建立されている)での一句のように解せられる。

そして、裏の二句目の「炭打くだく七輪の角・雨(一・一七)」は、昭和六年(一九三一)一月十一日付けの、文音での、蓬里雨の付け句のように思われる。それに対して、「胴(ドウ)の間に蚊帳透き見ゆる朝ぼらけ・子」(寅日子・裏三句目)と「葭吹く風に廓の後朝(キヌギヌ)・城」と付け、同年の四月十四日に「細帯に腰の形を落付けて・雨」(蓬里雨・裏四句目)」、続く、同年の八月二十八日に「簾の風に薫る掛香・子」(寅日子・裏五句目)と付けて、その翌年の昭和七年(一九三二)四月十三日に「庭ながら深き林の夏の月・ 城」(東洋城・裏六句目)」のところで打ち掛けとなっている。

実に、昭和二年(一九二七)の八月にスタートした歌仙(連句)は、その五年後の、昭和七年(一九三二)の四月まで、未完のままに、そして、寅彦が亡くなった、翌年の、昭和十一年(一九三六)十一月号の「渋柿」に公開されたということになる。 ]

※ この「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓)は、下記のアドレスで紹介した、[「昭和二年(一九二七)八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」(「寺田寅彦年譜」)の、この時、「東洋城(本名・豊次郎)・寅彦(寅日子)」(五十歳)、「豊隆(蓬里雨)」(四十四歳)]、そして、「津田青楓(本名・亀治郎)」(四十六歳)で、この頃が、この四人の、激動時代の、一時の心休まる時でもあったであろう。

この年(昭和二年)の七月に、漱石門の「 芥川龍之介」が睡眠薬を多量に飲んで自殺した後で、さらに、この塩原温泉は、明治四十一年(一九〇八)の、漱石門の「森田草平」の『煤煙』(「心中未遂事件」)に関わる所でもあり、この漱石門の四人(東洋城・寅彦・青楓・豊隆)に取っては、忘れ得ざる因縁の土地でもあったことであろう。

それらに付け加えることとして、この年に、東洋城は、この塩原(四季の郷・「塩の湯・明賀屋」近傍)に、下記アドレスなどで紹介している「両面句碑」を建立し、そのお祝いを兼ねてのものであったというように思われる。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-26

(再掲)

「塩原両面碑の松根東洋城(昭和二年七月、両面碑・西面)」)(『東洋城全句集中巻』)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-17

[【碑文】

「さまみえて土になりゐる落葉哉」表

「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)

http://hotyu.starfree.jp/historicalspots/bungakuhi/bungakuhi.html ]

.jpg)

(追記その一)『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』(昭和十五年九月二十五日刊・非売品)周辺

https://dl.ndl.go.jp/pid/1905748/1/52

『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』所収「昭和十年・十一年」(抜粋)(「国立国会図書館デジタルコレクション」)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1905748/1/4

※ 寅彦が亡くった「昭和十年 五十六歳」の末尾の「一、十二月廿日寺田寅彦氏永眠さる」は、「十二月三十一日」の誤記であろう。その文面中の、「仕事の唯一の理解者を喪ひしことまことにさびしき心地す」は、青楓の、この時の実感であろう。

ひとときの/ほかにはあらじ/相見たる/ひとときたこそを/いのちとぞ思ふ

津田青楓は、寅彦と同様に、和歌(短歌)にも精通していた。

この「昭和十年 五十六歳」に続く、「昭和十一年 五十七歳」は、所謂、「二・二六事件」勃発の記述である。

受話器おき/雪を蹴立てて/町にいづ/二・二六日/ひるかたぶきぬ

.jpg)

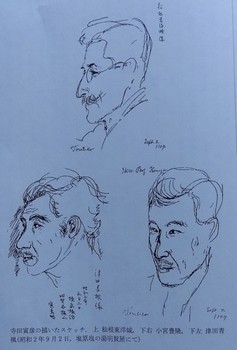

『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』所収「青楓画伯像 河上肇写」

https://dl.ndl.go.jp/pid/1905748/1/3

※ この『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』の冒頭に出て来る、この「青楓画伯像 河上肇写」は、漱石没後、「関東大震災」(「大正十二年=一九二三」)で京都移住後、青楓が心酔した、「河上肇」([1879~1946]経済学者・社会思想家。山口の生まれ。京大教授。マルクス(主義)経済学の研究・紹介に努め、大学を追われた。のち、日本共産党に入党、検挙されて入獄。著「資本論入門」「経済学大綱」「貧乏物語」「自叙伝」など)その人が、青楓をスケッチした当時のその青楓の実像である。このスケッチ画に見られる絵画を通しての二人交遊は、青楓の「研究室に於ける河上肇像」として、大正十四年(一九二五)の「第十三回二科美術展覧会」の出品作となっている。

津田青楓画「研究室に於ける河上肇像」(「京都国立近代美術館蔵」)

https://rakukatsu.jp/tsuda-seifu-20200323/

そして、これらが、続く、当時の、津田青楓画の傑作、《疾風怒濤》(1932、笛吹市青楓美術館蔵)、そして、《犠牲者》(1933、東京国立近代美術館蔵)との連作を生んで行く。

これら連作の生まれた、昭和七年(一九三二)、そして、昭和八年(一九三三)当時には、津田青楓は、京都から、再び、東京へと移住し、昭和十年(一九三五)の、寅彦が亡くなる頃は、その左翼運動から身を引いて、同時に、絵画活動の拠点であった「二科会」とも訣別し、これまでの「洋画)」から、「日本画」へと、軸足を進める時でもあった。

なお、寺田寅彦の青楓(津田亀次郎)宛て書簡は、寅彦が亡くなる昭和十年(一九三五)三月十一日付けものが最後で、そこに、「先日は第二画集を難有う御坐いました。益々油が乗つたやうで実に見事なものであります。天下一品とは此事でありましよう」とある。(『寺田寅彦全集 文学篇 第十七巻』)

津田青楓画《疾風怒濤》(1932、笛吹市青楓美術館蔵)

https://bijutsutecho.com/magazine/review/21974

津田青楓画《犠牲者》(1933、東京国立近代美術館蔵)

https://note.com/azusa183/n/n7f1fab27c7e2

https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/107539

[津田青楓 (1880-1978)/ツダ、セイフウ/昭和8年/1933/油彩・キャンバス・額・1面/193.0×95.4/26回白日会展 東京都美術館 1950

犠牲者/The Victim/1933年/油彩・麻布 193.0×95.4㎝

津田は、1933年7月19日、官憲による家宅捜査をうけたのち、一時拘留された。このとき制作中だったのが、この《犠牲者》である。31年第18回二科展に出品された《ブルジョア議会と民衆の生活》(出品時には、「新議会」と改題させられた。現在、この作品の習作が当館に所蔵されている。)は押収されたものの、この作品は幸い残すことができた。当時、官憲によるプロレタリア思想弾圧は、日増しに激しくなっていた。

とくに京都時代に知己となった河上肇は京都帝国大学教授を辞職した後、日本共産党に加入し地下に潜行していたが、この年1月に検挙された。津田の検挙も、かねてから上記の作品によって官憲の注目をあつめ、また河上の潜行をたすけたという容疑によるものであった。

この《犠牲者》は、同年2月の小説家小林多喜二の獄死に触発されて描かれたもので、津田自身は、「一見拷問の残忍性を物語る酸鼻に堪へないやうなもの」だが、「十字架のキリスト像にも匹敵するやうなものにしたいといふ希望を持つて、この作にとりかかつた」(『老画家の一生』)と後に記している。

拷問をうけ、吊り下げられた男、そして左下の窓を通してかすかにみえる議事堂、この簡潔な構図に弾圧に対する告発がこめられていることは確かだ。ただし、津田とプロレタリア思想との関係は、社会的 な義憤と河上との親交による共感からのものであり、多分に同伴者的なものであった。

しかし、当時のプロレタリア美術が不毛であったなかで、直接的な社会性を持った作品として評価されている。](「文化遺産オンライン」)

津田青楓画《犠牲者》(1933、東京国立近代美術館蔵)の下部(「窓」の部分)拡大図

この下部(「窓」の部分)拡大図に、昭和十一年(一九三六)に竣工された、「新議会(※新国会議事堂)の、その竣工前の屋根の部分が描かれている。

.jpg)

「ブルジョワ議会と民衆生活」 下絵(津田青楓/1931)(「東京国立近代美術館」蔵)

[素材・技法=油彩、コラージュ/ 作品サイズ=125.8×80.3 ]

https://www.momat.go.jp/collection/o00276

(追記その二) 『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』所収「『明暗』の材料/129」

(「津田青楓」と離婚した「山脇敏子」)周辺

『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』の、「『明暗』の材料/129」の中に、次のような一節がある。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1127319/1/79

[『明暗』第三十一囘で、藤井が醉つて、小林だの津田だの相手に、「昔は女の方で男に惚れたけれども、男の方では決して女に惚れなかつた」その理由が何所にあるかを說明する。

是は恐らく大正五年三月中旬に書かれた、「ポセッション」と題する、漱石の日記の中の一節から來てゐる。「私はいくら女を戀しても一直線に其方へ進む譯には行かないのです」/「何故」「女が自分で自分を所有してゐないと思ふからです」/「ぢや女は誰が所有してゐます」/「旣婚の女は無論夫の所有でせう。少くとも夫はさう認めてゐるでせう」/「さうです」/「未婚の處女は兩親の所有でせう。少くとも父母はさう認めてゐるでせう。父母〔の〕許諾がなくて嫁に行く女はまあないからです」といふのが、それである。

(中略)

同じやうな戀愛問題に關する會話が、大正五年の三月中旬以後四月上旬以前に書かれたらしい、漱石の日記の中にある。「我一人の爲の愛か」と題して「私はそんな氣の多い人は嫌です。自分一人を愛して吳れる人でなくつては」/「外の人は全く愛せずに自分丈に愛の量を集めやうといふのですね」/「さうです」/「すると其男に取つて貴女以外の女は丸でなくなるので原原すな」/「えゝ」/「何うしてそれが出來ます」/「完全の愛はそんなさうでせう。其所迄行かなくつちや本當の愛を感ずる譯には行かないぢやありませんか」/「然し考へて御覽なさい。あなた以外の女を女と思はないで、あなた丈を女と思ふといふ事は理性でも悟性でもに訴へて出來る事でせうか」/「感情の上では出來る筈ぢやありませんか」/「然しあなた丈を女と思ふといふと解し得られる樣ですが外の女を女と思ふなといふと想像出來なくなるやうです。(中略)

さうして是は、もし私の記憶に誤がないならば、當時の津田靑楓の妻君、今の山脇敏子と漱石との對話の要點を記錄したものであつた。漱石は是を『明暗』第百三十囘の、お秀とお延との對話に用ひる。]

『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』所収「『明暗』の材料/129」(抜粋)

.gif)

「婦人と金絲雀鳥(津田青楓画)/1920/油彩/116.7×73.0/(モデルは敏子)」(「東京国立近代美術館」蔵)

https://www.momat.go.jp/collection/o00277

[山脇敏子(「ウィキペディア」)

1887年(明治20年) 広島県呉市の医師の家庭に生まれ、竹原市で育つ。

1899年(明治32年) 竹原市立東野小学校を卒業して上京。

1905年(明治38年) 女子美術学校(現・女子美術大学)日本画科卒業。日本画の手ほどきは、殆ど河鍋暁翠から習ったという。女子美術学校の卒業生として、初の文部省留学生に選ばれ渡欧。洋画も学ぶ。

1907年(明治40年) 夏目漱石と親交のあった津田青楓と結婚。漱石を中心に集まる内田百閒や鈴木三重吉ら「木曜会」の作家や、寺田寅彦やセルゲイ・エリセーエフらの学者、また文展に不満を持つ藤島武二や南薫造ら若い芸術家と親交を持った。漱石の絶筆『明暗』のモデルともされる。

1918年(大正7年) 二科美術展覧会に洋画入選。

1919年(大正8年) 他の女流画家たちと日本で初めての女子洋画団体「朱葉会」を結成。命名はやはり創立委員だった与謝野晶子。

1923年(大正12年) 西村伊作が創設した文化学院の講師。まもなく農商務省の委嘱で婦人副業視察に再び渡欧、フランスに1年滞在。この間青楓に愛人ができ1926年(大正15年)離婚。傷心の敏子は画家を諦め、自立への道を服飾に賭けた。三度渡欧し昼は手芸、夜は裁断を二年間必死に勉強。また経済的窮地をパリを訪れていた細川侯爵夫人に救われた。これが縁で後に学習院・常磐会で手芸や洋裁を教えた。

1929年(昭和4年) 東京麹町内幸町に「山脇洋裁学院」(現・山脇美術専門学院)を開設。また日本のオートクチュールの草分け、洋裁店「アザレ」を銀座に開店。官家や知名人の服飾を手がけ格調あるモードは高い評価を得た。

1935年(昭和10年) 陸軍被服廠嘱託。文化服装学院講師。

1947年(昭和22年) 戦後の洋裁ブームの中「山脇服飾美術学院」を設立、理事長・院長となる。

1952年(昭和27年) 文部省教材等調査研究会委員。

1956年(昭和31年) 日本伝統の織物や文様を積極的に取り入れ、アイヌ文様を主題にパリで開いた服飾個展は、パリ市から賞を受けた。のちにブームとなった日本モードの先駆けでもあった。

1960年(昭和35年) 脳出血で死去。小平霊園に眠る。 ]

※ 青楓と敏子との結婚生活は、明治四十年(一九〇七)から大正十二年(一九二三)の、十六年間、その間に、二男(?)三女をもうけた。

※長女(「あやめ=原あやめ」=明治四十四年生れ=敏子の跡を継ぎ「山脇美術専門学院」理事長・学院長。平成二十年没。)

長男(「安丸=漱石命名」=大正二年生れ、大正五年病没。)

※次女(「ふよう」=大正四年生れ、平成六年没。)

次男(「庸」=大正九年没。?)

三女(「ひかる」=大正十年生れ、昭和五年没。)

敏子が、「洋裁研究」のため渡仏したのは、大正十一年(一九二二)で、この時には、男の子は二人とも病没し、長女(十二歳)・次女(八歳)・三女(二歳)の三人を、青楓に預けてのものであった。敏子が帰国したのは、関東大地震のあった翌年の、大正十三年(一九二四)で、この時には、「青楓・あやめ・ふよう・ひかる」が神戸港に出迎えている。

そして、青楓と敏子が離婚したのは、大正十五年(一九二六)、その年の十二月二十五日に大正天皇が崩御し、昭和元年となる。この時には、「青楓・あやめ・ふよう・ひかる」は、青楓の実家のある京都市(東山区)に移住し、「敏子」は東京を居住地として、昭和四年(一九二八)に、現在の「山脇美術専門学院」の前身の「山脇洋裁学院」を東京銀座に開設することになる。

これらの「青楓・敏子・あやめ(長女)」の生涯は、下記アドレスの「千草会会報追悼号」(平成21年2月発行) の年譜に記されている。

https://yamawaki.ac.jp/pdf/chigusa_tsuitou.pdf

「千草会会報追悼号」(平成21年2月発行)

https://yamawaki.ac.jp/pdf/chigusa_tsuitou.pdf

この年譜に、青楓が、昭和十五年(一九四〇)九月二十五日に発刊(非売品)した、下記アドレスの「自撰年譜」を重ね合わせることによって、「青楓と敏子」との、そのドラマというのは浮かび上がってくる。

さらに、それられに付け加えて、「青楓と敏子」との、その「敏子」が亡くなった昭和三十五年(一九六〇)以後の、昭和四十九年(一九七四)七月に刊行された『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』の、その「新序文」(昭和四十九年七月一日付け)の中の、「私の娘婿Hは丁度銀座裏の陋屋(ロウオク)で細々と出版業をやっていた」と重ね合わせると、「青楓と敏子」と、その長女(あやめ)夫妻(「原愿雄=H」と「原あやめ)」とのドラマとが重ね合わさってくる。

その「新序文」の「私の娘婿H=原愿雄」は、上記の「千草会会報追悼号」の年譜によると、「太平洋戦争」の終戦の前年(昭和十九年=一九四四)に亡くなっている。すなわち、この『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』の新訂前の、『漱石と十弟子((津田青楓著・世界文庫刊・昭和二十四年=一九四九)』は、「私の娘婿H=原愿雄」は眼にしていないであろう。

そして、この『漱石と十弟子(津田青楓著・世界文庫刊・昭和二十四年=一九四九)』の、その刊行前の、昭和二十二年(一九四七)に、「私の娘婿H=原愿雄」が亡き、その「長女・原あやめ」が、「母・敏子の仕事を手伝うべく、神田駿河台に山脇服飾美術学院開設、副院長に就任」にした、「亡き夫・H=原愿雄」と「実母・山脇敏子の『山脇服飾美術学院開設』の、その『副院長』就任」を祝してのものと解することも、青楓の、その「漱石と十弟子(津田青楓著・世界文庫刊)』(昭和二十四年=一九四九)と、その新訂後の「漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年(一九七四))の、その著者(「津田青楓」)に対して、その面子を汚すこともなかろう。

さらに、この『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年(一九七四)に、「(山脇)敏子」は、「百合子」の名で、漱石在世中の「青楓と敏子(そして、その家族)」の姿が活写されている。(ちなみに、青楓の『自撰年譜』の「昭和四年(一九二九)」には、「山脇(※敏子)無断で子供等を東京へつれ去る」とあり、当時の「青楓と敏子」との関係は、相当に深刻なものがあったことであろう。)

そして、『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』に出てくる「百合子」(「(山脇)敏子」)とは、青楓が漱石亡き後の心の拠り所とした「河上肇」(経済学者。啓蒙的マルクス経済学者として大正,昭和初期の左翼運動に大きな影響を与えた)とも深く関与している「中條百合子・宮本百合子」(日本の左翼文学・民主主義文学、さらには日本の近代女流文学を代表する作家の一人)の、その「百合子」と解することも、これまた、その「漱石と十弟子(津田青楓著・世界文庫刊)』(昭和二十四年=一九四九)と、その新訂後の「漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年(一九七四))の、その著者(「津田青楓」)に対して、その面子を汚すこともなかろう。

「装幀 津田青楓 大正六年(一九一七)」(『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年)の口絵写真の冒頭のもの=モノクロ)

https://www.bungakukan.or.jp/item/3342/

この「装幀 津田青楓 大正六年(一九一七)」(『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年の口絵写真の冒頭のもの=モノクロ)に、終戦後(昭和二十一年=一九四六)の「宮本百合子を巡る婦人群像」の、それぞれをの一人ひとりを、重ね合わせたい。

「1946年3月18日、婦人民主クラブが結成された。加藤シヅエ、厚木たか、宮本百合子、佐多稲子、櫛田ふき、羽仁説子、関鑑子、藤川幸子、山室民子ら。」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E7%99%BE%E5%90%88%E5%AD%90#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Modern-History-of-Women-14.png

.jpg)

「渋柿(寺田寅彦追悼号の巻頭頁)」(第262号、昭和11年2月)(『寺田寅彦全集第十二巻』)

[ありし日の寺田寅彦 /A ペンを措きて /B 心明るく /C 家居 /D 晴れたる野]

「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓、昭和2年9月2日、塩原塩の湯明賀屋にて) (『寺田寅彦全集第十二巻』・月報12・1997年11月)

※ 上記の寺田寅彦の写真四葉は、寅彦が亡くなった(昭和十年十二月三十一日没)翌年の昭和十一年(一九三六)二月号の「渋柿」(寺田寅彦追悼号)の巻頭頁に掲載されたものである。

そのページに掲載された文面([ありし日の寺田寅彦 /A ペンを措きて /B 心明るく /C 家居 /D 晴れたる野])は、おそらく、「渋柿」主宰者の「松根東洋城」が記述したもののように思われる。

この写真四葉(「A/B/C/D」)を、生前の「寺田寅彦」の四つ顔とすると、「A=ペンを措きて=画人/B=心明るく=科学者/C=家居=文人/D=晴れたる野=音楽家」と、「B=心明るく=科学者」と「C=家居=文人」との写真は、よく見掛けるもので、これをベースにして、「A=ペンを措きて=画人」と「D=晴れたる野=音楽家」とは、珍しい写真なので、「俳諧師・東洋城」に敬意を表して、俳諧(滑稽)的な「見立て」(「対象を、他のものになぞらえて表現すること」)の一つとして提示をして置きたい。

※ 次の「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓、昭和2年9月2日、塩原塩の湯明賀屋にて)は、『寺田寅彦全集第十二巻』(月報12・1997年11月)に、「資料」(「渋柿(寺田寅彦追悼号・昭和十一年二月)」)の「寺田博士(西岡十四王稿)」の中に所収されているもので、この「寺田寅彦の描いたスケッチ」もまた、「渋柿」主宰者の「松根東洋城」が、この「寺田博士(西岡十四王稿)」の中に、掲載をしたように思われる。

そして、何よりも、この「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓)は、下記のアドレスで紹介した、[「昭和二年(一九二七)八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」(「寺田寅彦年譜」)の、その塩原温泉でのものと思われる。]と合致する。

(再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-04

[※ 歌仙(昭和十一年十一月「渋柿(未完の歌仙)」)

オ

(八月十八日雲仙を下る)

霧雨に奈良漬食ふも別れ哉 蓬里雨

馬追とまる額の字の上 青楓

ひとり鳴る鳴子に出れば月夜にて 寅日子 月

けふは二度目の棒つかふ人 東洋城

ぼそぼそと人話しゐる辻堂に 雨

煙るとも見れば時雨来にけり 子

ウ

皹(アカギレ)を業するうちは忘れゐて 城

炭打くだく七輪の角 雨(一・一七)

胴(ドウ)の間に蚊帳透き見ゆる朝ぼらけ 子 (※茶の「胴炭」からの附け?) 恋

葭吹く風に廓の後朝(キヌギヌ) 城 恋

細帯に腰の形を落付けて 雨(六・四・一四) 恋

簾の風に薫る掛香 子(八・二八) 恋

庭ながら深き林の夏の月 城(七・四・一三) 月 ](『寺田寅彦全集 文学篇 第七巻』)

※ この「四吟(蓬里雨・青楓・寅日子・東洋城)歌仙(未完)」は、当時の「東洋城・寅日子・蓬里雨・青楓」の、この四人を知る上で、格好の「歌仙(未完)」ということになる。

この歌仙(未完)の、「表六句と裏一句」は、「昭和二年(一九二七)八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」(「寺田寅彦年譜」)の、その塩原温泉でのものと思われる。

その塩原温泉(栃木県)での歌仙の、その発句に、「八月十八日雲仙を下る」の前書を付しての「霧雨に奈良漬食ふも別れ哉(蓬里雨)」の、この前書にある「雲仙(温泉)」(長崎県)が出て来るのはどういうことなのか(?) ――― 、この句の背景には、次のアドレスの「作家を求める読者、読者を求める作家――改造社主催講演旅行実地踏査――(杉山欣也稿)」(金沢大学学術情報リポトロジKURA)で記述されている「雲仙温泉」で開催された「改造社主催講演会」に、その講師として、小宮豊隆の名が出てくるのである。

file:///C:/Users/user/Downloads/CV_20231201_LE-PR-SUGIYAMA-K-203.pdf

[雲仙の温泉岳娯楽場を会場に、八月十七日~二十二日に開催された九州地区のそれは、やはり新聞各紙の広告によって宣伝が重ねられた。講師は、小宮豊隆・阿部次郎・木村毅・藤村成吉・笹川臨風に、課外講演として京大教授・川村多二(「動物界の道徳」というタイトル)が演壇に立った。「長崎新聞」の紙面から、ここも大盛況であったことが分かる。]

[この八月十七日の翌日(八月十八日)、雲仙温泉での講演を後にして、その帰途中に「東洋城・寅彦・青楓」と合流して、その折りの塩原温泉(四季の郷・明賀屋、近郊に、東洋城の「両面句碑」が建立されている)での一句のように解せられる。

そして、裏の二句目の「炭打くだく七輪の角・雨(一・一七)」は、昭和六年(一九三一)一月十一日付けの、文音での、蓬里雨の付け句のように思われる。それに対して、「胴(ドウ)の間に蚊帳透き見ゆる朝ぼらけ・子」(寅日子・裏三句目)と「葭吹く風に廓の後朝(キヌギヌ)・城」と付け、同年の四月十四日に「細帯に腰の形を落付けて・雨」(蓬里雨・裏四句目)」、続く、同年の八月二十八日に「簾の風に薫る掛香・子」(寅日子・裏五句目)と付けて、その翌年の昭和七年(一九三二)四月十三日に「庭ながら深き林の夏の月・ 城」(東洋城・裏六句目)」のところで打ち掛けとなっている。

実に、昭和二年(一九二七)の八月にスタートした歌仙(連句)は、その五年後の、昭和七年(一九三二)の四月まで、未完のままに、そして、寅彦が亡くなった、翌年の、昭和十一年(一九三六)十一月号の「渋柿」に公開されたということになる。 ]

※ この「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓)は、下記のアドレスで紹介した、[「昭和二年(一九二七)八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」(「寺田寅彦年譜」)の、この時、「東洋城(本名・豊次郎)・寅彦(寅日子)」(五十歳)、「豊隆(蓬里雨)」(四十四歳)]、そして、「津田青楓(本名・亀治郎)」(四十六歳)で、この頃が、この四人の、激動時代の、一時の心休まる時でもあったであろう。

この年(昭和二年)の七月に、漱石門の「 芥川龍之介」が睡眠薬を多量に飲んで自殺した後で、さらに、この塩原温泉は、明治四十一年(一九〇八)の、漱石門の「森田草平」の『煤煙』(「心中未遂事件」)に関わる所でもあり、この漱石門の四人(東洋城・寅彦・青楓・豊隆)に取っては、忘れ得ざる因縁の土地でもあったことであろう。

それらに付け加えることとして、この年に、東洋城は、この塩原(四季の郷・「塩の湯・明賀屋」近傍)に、下記アドレスなどで紹介している「両面句碑」を建立し、そのお祝いを兼ねてのものであったというように思われる。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-26

(再掲)

「塩原両面碑の松根東洋城(昭和二年七月、両面碑・西面)」)(『東洋城全句集中巻』)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-17

[【碑文】

「さまみえて土になりゐる落葉哉」表

「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)

http://hotyu.starfree.jp/historicalspots/bungakuhi/bungakuhi.html ]

.jpg)

(追記その一)『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』(昭和十五年九月二十五日刊・非売品)周辺

https://dl.ndl.go.jp/pid/1905748/1/52

『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』所収「昭和十年・十一年」(抜粋)(「国立国会図書館デジタルコレクション」)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1905748/1/4

※ 寅彦が亡くった「昭和十年 五十六歳」の末尾の「一、十二月廿日寺田寅彦氏永眠さる」は、「十二月三十一日」の誤記であろう。その文面中の、「仕事の唯一の理解者を喪ひしことまことにさびしき心地す」は、青楓の、この時の実感であろう。

ひとときの/ほかにはあらじ/相見たる/ひとときたこそを/いのちとぞ思ふ

津田青楓は、寅彦と同様に、和歌(短歌)にも精通していた。

この「昭和十年 五十六歳」に続く、「昭和十一年 五十七歳」は、所謂、「二・二六事件」勃発の記述である。

受話器おき/雪を蹴立てて/町にいづ/二・二六日/ひるかたぶきぬ

.jpg)

『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』所収「青楓画伯像 河上肇写」

https://dl.ndl.go.jp/pid/1905748/1/3

※ この『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』の冒頭に出て来る、この「青楓画伯像 河上肇写」は、漱石没後、「関東大震災」(「大正十二年=一九二三」)で京都移住後、青楓が心酔した、「河上肇」([1879~1946]経済学者・社会思想家。山口の生まれ。京大教授。マルクス(主義)経済学の研究・紹介に努め、大学を追われた。のち、日本共産党に入党、検挙されて入獄。著「資本論入門」「経済学大綱」「貧乏物語」「自叙伝」など)その人が、青楓をスケッチした当時のその青楓の実像である。このスケッチ画に見られる絵画を通しての二人交遊は、青楓の「研究室に於ける河上肇像」として、大正十四年(一九二五)の「第十三回二科美術展覧会」の出品作となっている。

津田青楓画「研究室に於ける河上肇像」(「京都国立近代美術館蔵」)

https://rakukatsu.jp/tsuda-seifu-20200323/

そして、これらが、続く、当時の、津田青楓画の傑作、《疾風怒濤》(1932、笛吹市青楓美術館蔵)、そして、《犠牲者》(1933、東京国立近代美術館蔵)との連作を生んで行く。

これら連作の生まれた、昭和七年(一九三二)、そして、昭和八年(一九三三)当時には、津田青楓は、京都から、再び、東京へと移住し、昭和十年(一九三五)の、寅彦が亡くなる頃は、その左翼運動から身を引いて、同時に、絵画活動の拠点であった「二科会」とも訣別し、これまでの「洋画)」から、「日本画」へと、軸足を進める時でもあった。

なお、寺田寅彦の青楓(津田亀次郎)宛て書簡は、寅彦が亡くなる昭和十年(一九三五)三月十一日付けものが最後で、そこに、「先日は第二画集を難有う御坐いました。益々油が乗つたやうで実に見事なものであります。天下一品とは此事でありましよう」とある。(『寺田寅彦全集 文学篇 第十七巻』)

津田青楓画《疾風怒濤》(1932、笛吹市青楓美術館蔵)

https://bijutsutecho.com/magazine/review/21974

津田青楓画《犠牲者》(1933、東京国立近代美術館蔵)

https://note.com/azusa183/n/n7f1fab27c7e2

https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/107539

[津田青楓 (1880-1978)/ツダ、セイフウ/昭和8年/1933/油彩・キャンバス・額・1面/193.0×95.4/26回白日会展 東京都美術館 1950

犠牲者/The Victim/1933年/油彩・麻布 193.0×95.4㎝

津田は、1933年7月19日、官憲による家宅捜査をうけたのち、一時拘留された。このとき制作中だったのが、この《犠牲者》である。31年第18回二科展に出品された《ブルジョア議会と民衆の生活》(出品時には、「新議会」と改題させられた。現在、この作品の習作が当館に所蔵されている。)は押収されたものの、この作品は幸い残すことができた。当時、官憲によるプロレタリア思想弾圧は、日増しに激しくなっていた。

とくに京都時代に知己となった河上肇は京都帝国大学教授を辞職した後、日本共産党に加入し地下に潜行していたが、この年1月に検挙された。津田の検挙も、かねてから上記の作品によって官憲の注目をあつめ、また河上の潜行をたすけたという容疑によるものであった。

この《犠牲者》は、同年2月の小説家小林多喜二の獄死に触発されて描かれたもので、津田自身は、「一見拷問の残忍性を物語る酸鼻に堪へないやうなもの」だが、「十字架のキリスト像にも匹敵するやうなものにしたいといふ希望を持つて、この作にとりかかつた」(『老画家の一生』)と後に記している。

拷問をうけ、吊り下げられた男、そして左下の窓を通してかすかにみえる議事堂、この簡潔な構図に弾圧に対する告発がこめられていることは確かだ。ただし、津田とプロレタリア思想との関係は、社会的 な義憤と河上との親交による共感からのものであり、多分に同伴者的なものであった。

しかし、当時のプロレタリア美術が不毛であったなかで、直接的な社会性を持った作品として評価されている。](「文化遺産オンライン」)

津田青楓画《犠牲者》(1933、東京国立近代美術館蔵)の下部(「窓」の部分)拡大図

この下部(「窓」の部分)拡大図に、昭和十一年(一九三六)に竣工された、「新議会(※新国会議事堂)の、その竣工前の屋根の部分が描かれている。

.jpg)

「ブルジョワ議会と民衆生活」 下絵(津田青楓/1931)(「東京国立近代美術館」蔵)

[素材・技法=油彩、コラージュ/ 作品サイズ=125.8×80.3 ]

https://www.momat.go.jp/collection/o00276

(追記その二) 『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』所収「『明暗』の材料/129」

(「津田青楓」と離婚した「山脇敏子」)周辺

『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』の、「『明暗』の材料/129」の中に、次のような一節がある。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1127319/1/79

[『明暗』第三十一囘で、藤井が醉つて、小林だの津田だの相手に、「昔は女の方で男に惚れたけれども、男の方では決して女に惚れなかつた」その理由が何所にあるかを說明する。

是は恐らく大正五年三月中旬に書かれた、「ポセッション」と題する、漱石の日記の中の一節から來てゐる。「私はいくら女を戀しても一直線に其方へ進む譯には行かないのです」/「何故」「女が自分で自分を所有してゐないと思ふからです」/「ぢや女は誰が所有してゐます」/「旣婚の女は無論夫の所有でせう。少くとも夫はさう認めてゐるでせう」/「さうです」/「未婚の處女は兩親の所有でせう。少くとも父母はさう認めてゐるでせう。父母〔の〕許諾がなくて嫁に行く女はまあないからです」といふのが、それである。

(中略)

同じやうな戀愛問題に關する會話が、大正五年の三月中旬以後四月上旬以前に書かれたらしい、漱石の日記の中にある。「我一人の爲の愛か」と題して「私はそんな氣の多い人は嫌です。自分一人を愛して吳れる人でなくつては」/「外の人は全く愛せずに自分丈に愛の量を集めやうといふのですね」/「さうです」/「すると其男に取つて貴女以外の女は丸でなくなるので原原すな」/「えゝ」/「何うしてそれが出來ます」/「完全の愛はそんなさうでせう。其所迄行かなくつちや本當の愛を感ずる譯には行かないぢやありませんか」/「然し考へて御覽なさい。あなた以外の女を女と思はないで、あなた丈を女と思ふといふ事は理性でも悟性でもに訴へて出來る事でせうか」/「感情の上では出來る筈ぢやありませんか」/「然しあなた丈を女と思ふといふと解し得られる樣ですが外の女を女と思ふなといふと想像出來なくなるやうです。(中略)

さうして是は、もし私の記憶に誤がないならば、當時の津田靑楓の妻君、今の山脇敏子と漱石との對話の要點を記錄したものであつた。漱石は是を『明暗』第百三十囘の、お秀とお延との對話に用ひる。]

『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』所収「『明暗』の材料/129」(抜粋)

.gif)

「婦人と金絲雀鳥(津田青楓画)/1920/油彩/116.7×73.0/(モデルは敏子)」(「東京国立近代美術館」蔵)

https://www.momat.go.jp/collection/o00277

[山脇敏子(「ウィキペディア」)

1887年(明治20年) 広島県呉市の医師の家庭に生まれ、竹原市で育つ。

1899年(明治32年) 竹原市立東野小学校を卒業して上京。

1905年(明治38年) 女子美術学校(現・女子美術大学)日本画科卒業。日本画の手ほどきは、殆ど河鍋暁翠から習ったという。女子美術学校の卒業生として、初の文部省留学生に選ばれ渡欧。洋画も学ぶ。

1907年(明治40年) 夏目漱石と親交のあった津田青楓と結婚。漱石を中心に集まる内田百閒や鈴木三重吉ら「木曜会」の作家や、寺田寅彦やセルゲイ・エリセーエフらの学者、また文展に不満を持つ藤島武二や南薫造ら若い芸術家と親交を持った。漱石の絶筆『明暗』のモデルともされる。

1918年(大正7年) 二科美術展覧会に洋画入選。

1919年(大正8年) 他の女流画家たちと日本で初めての女子洋画団体「朱葉会」を結成。命名はやはり創立委員だった与謝野晶子。

1923年(大正12年) 西村伊作が創設した文化学院の講師。まもなく農商務省の委嘱で婦人副業視察に再び渡欧、フランスに1年滞在。この間青楓に愛人ができ1926年(大正15年)離婚。傷心の敏子は画家を諦め、自立への道を服飾に賭けた。三度渡欧し昼は手芸、夜は裁断を二年間必死に勉強。また経済的窮地をパリを訪れていた細川侯爵夫人に救われた。これが縁で後に学習院・常磐会で手芸や洋裁を教えた。

1929年(昭和4年) 東京麹町内幸町に「山脇洋裁学院」(現・山脇美術専門学院)を開設。また日本のオートクチュールの草分け、洋裁店「アザレ」を銀座に開店。官家や知名人の服飾を手がけ格調あるモードは高い評価を得た。

1935年(昭和10年) 陸軍被服廠嘱託。文化服装学院講師。

1947年(昭和22年) 戦後の洋裁ブームの中「山脇服飾美術学院」を設立、理事長・院長となる。

1952年(昭和27年) 文部省教材等調査研究会委員。

1956年(昭和31年) 日本伝統の織物や文様を積極的に取り入れ、アイヌ文様を主題にパリで開いた服飾個展は、パリ市から賞を受けた。のちにブームとなった日本モードの先駆けでもあった。

1960年(昭和35年) 脳出血で死去。小平霊園に眠る。 ]

※ 青楓と敏子との結婚生活は、明治四十年(一九〇七)から大正十二年(一九二三)の、十六年間、その間に、二男(?)三女をもうけた。

※長女(「あやめ=原あやめ」=明治四十四年生れ=敏子の跡を継ぎ「山脇美術専門学院」理事長・学院長。平成二十年没。)

長男(「安丸=漱石命名」=大正二年生れ、大正五年病没。)

※次女(「ふよう」=大正四年生れ、平成六年没。)

次男(「庸」=大正九年没。?)

三女(「ひかる」=大正十年生れ、昭和五年没。)

敏子が、「洋裁研究」のため渡仏したのは、大正十一年(一九二二)で、この時には、男の子は二人とも病没し、長女(十二歳)・次女(八歳)・三女(二歳)の三人を、青楓に預けてのものであった。敏子が帰国したのは、関東大地震のあった翌年の、大正十三年(一九二四)で、この時には、「青楓・あやめ・ふよう・ひかる」が神戸港に出迎えている。

そして、青楓と敏子が離婚したのは、大正十五年(一九二六)、その年の十二月二十五日に大正天皇が崩御し、昭和元年となる。この時には、「青楓・あやめ・ふよう・ひかる」は、青楓の実家のある京都市(東山区)に移住し、「敏子」は東京を居住地として、昭和四年(一九二八)に、現在の「山脇美術専門学院」の前身の「山脇洋裁学院」を東京銀座に開設することになる。

これらの「青楓・敏子・あやめ(長女)」の生涯は、下記アドレスの「千草会会報追悼号」(平成21年2月発行) の年譜に記されている。

https://yamawaki.ac.jp/pdf/chigusa_tsuitou.pdf

「千草会会報追悼号」(平成21年2月発行)

https://yamawaki.ac.jp/pdf/chigusa_tsuitou.pdf

この年譜に、青楓が、昭和十五年(一九四〇)九月二十五日に発刊(非売品)した、下記アドレスの「自撰年譜」を重ね合わせることによって、「青楓と敏子」との、そのドラマというのは浮かび上がってくる。

さらに、それられに付け加えて、「青楓と敏子」との、その「敏子」が亡くなった昭和三十五年(一九六〇)以後の、昭和四十九年(一九七四)七月に刊行された『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』の、その「新序文」(昭和四十九年七月一日付け)の中の、「私の娘婿Hは丁度銀座裏の陋屋(ロウオク)で細々と出版業をやっていた」と重ね合わせると、「青楓と敏子」と、その長女(あやめ)夫妻(「原愿雄=H」と「原あやめ)」とのドラマとが重ね合わさってくる。

その「新序文」の「私の娘婿H=原愿雄」は、上記の「千草会会報追悼号」の年譜によると、「太平洋戦争」の終戦の前年(昭和十九年=一九四四)に亡くなっている。すなわち、この『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』の新訂前の、『漱石と十弟子((津田青楓著・世界文庫刊・昭和二十四年=一九四九)』は、「私の娘婿H=原愿雄」は眼にしていないであろう。

そして、この『漱石と十弟子(津田青楓著・世界文庫刊・昭和二十四年=一九四九)』の、その刊行前の、昭和二十二年(一九四七)に、「私の娘婿H=原愿雄」が亡き、その「長女・原あやめ」が、「母・敏子の仕事を手伝うべく、神田駿河台に山脇服飾美術学院開設、副院長に就任」にした、「亡き夫・H=原愿雄」と「実母・山脇敏子の『山脇服飾美術学院開設』の、その『副院長』就任」を祝してのものと解することも、青楓の、その「漱石と十弟子(津田青楓著・世界文庫刊)』(昭和二十四年=一九四九)と、その新訂後の「漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年(一九七四))の、その著者(「津田青楓」)に対して、その面子を汚すこともなかろう。

さらに、この『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年(一九七四)に、「(山脇)敏子」は、「百合子」の名で、漱石在世中の「青楓と敏子(そして、その家族)」の姿が活写されている。(ちなみに、青楓の『自撰年譜』の「昭和四年(一九二九)」には、「山脇(※敏子)無断で子供等を東京へつれ去る」とあり、当時の「青楓と敏子」との関係は、相当に深刻なものがあったことであろう。)

そして、『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』に出てくる「百合子」(「(山脇)敏子」)とは、青楓が漱石亡き後の心の拠り所とした「河上肇」(経済学者。啓蒙的マルクス経済学者として大正,昭和初期の左翼運動に大きな影響を与えた)とも深く関与している「中條百合子・宮本百合子」(日本の左翼文学・民主主義文学、さらには日本の近代女流文学を代表する作家の一人)の、その「百合子」と解することも、これまた、その「漱石と十弟子(津田青楓著・世界文庫刊)』(昭和二十四年=一九四九)と、その新訂後の「漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年(一九七四))の、その著者(「津田青楓」)に対して、その面子を汚すこともなかろう。

「装幀 津田青楓 大正六年(一九一七)」(『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年)の口絵写真の冒頭のもの=モノクロ)

https://www.bungakukan.or.jp/item/3342/

この「装幀 津田青楓 大正六年(一九一七)」(『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年の口絵写真の冒頭のもの=モノクロ)に、終戦後(昭和二十一年=一九四六)の「宮本百合子を巡る婦人群像」の、それぞれをの一人ひとりを、重ね合わせたい。

「1946年3月18日、婦人民主クラブが結成された。加藤シヅエ、厚木たか、宮本百合子、佐多稲子、櫛田ふき、羽仁説子、関鑑子、藤川幸子、山室民子ら。」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E7%99%BE%E5%90%88%E5%AD%90#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Modern-History-of-Women-14.png

「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十九) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]

その十九「昭和十年(一九三五)」

[東洋城・五十八歳。「満二十年記念号」刊。湘南大会挙行。伊予鹿島に句碑建つ。十二月三十一日、寺田寅彦没。]

.jpg)

「松山市北条鹿島にある石碑(東洋城句碑)」(「伊達博(伊達博物館)通信」)

「鹿に聞け /潮の秋する/ そのことは/東洋城」

http://datehaku.blogspot.com/2011/12/blog-post_29.html

「松山市北条鹿島にある石碑(東洋城句碑)下書き(石の曲がりに合わせてつぎはぎをしている下書き/非常に珍しい物である)」(「伊達博(伊達博物館)通信」)

「鹿に聞け /潮の秋する/ そのことは/東洋城」

http://datehaku.blogspot.com/2011/12/blog-post_29.html

涼しさや山の墓また海の墓(前書「伊予鹿嶋に吾が句碑建つ。野州塩原のと東西二碑なり」)

風薫れ島神へさてともがらに(前書「鹿島の句碑除幕式に祝電」)

※ 「野州塩原の碑」は、下記のアドレスの「松根東洋城両面碑(塩原温泉・四季郷)」であろう。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-26

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-17

(再掲)

〇松根東洋城両面碑 塩湧橋先

【碑文】

「さまみえて土になりゐる落葉哉」表

「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)

http://hotyu.starfree.jp/historicalspots/bungakuhi/bungakuhi.html

「病寅日子君を慰む 五句」

秋雨や人の病にわが病(前書「君は腰を余は風邪を」)

足腰に三つの湯婆(トウバ)や冬を待つ(※「湯婆(タンポ)」=「湯タンポ」)

仰(「アオ(ムケ)」)に寝て秋の空見る遥かかな

まがつみの背骨にからむ寒さかな(※「まが」=「禍」=「禍罪」=災難)

時雨(シグ)るゝ夜(ヨ)歌仙の夢もありぬべし

「『寺田寅彦追悼号』より 三句」(昭和十一年)

山茶花の白きに凍る涙かな

山茶花の久の曇りや今日よりは

枯菊や心の富を痩せたまひ

[寅彦(寅日子)・五十八歳。昭和十年(一九三五)。十二月三十一日没。

2月19日、地震研究所談話会で「水準線路の昇降と温泉の分布」(宮部と共著)を発表。3月12日、帝国学士院で“Hot Springs and Deformation of Earth’s Crust. PartⅡ”(with N. Miyabe)を発表。4月16日、地震研究所談話会で「コロイドと地震学(第一報)」を発表。5月23日、理化学研究所学術講演会で「割れ目と生命(第二報)」(渡部との共著)および「墨汁の諸性質(第五報)」(山本・渡部と共著)を発表。

6月12日、帝国学士院で“Cataphoresis of Chinese Ink in Water Containing Deuterium Oxide”(with R. Yamamoto)および“Relation between Topography and Vertical Displacement of Earth’s Crust”(with N. Miyabe)を発表。7月4日、『文学』の座談会(「日本文学に於ける和歌俳句の不滅性」)に出席。9月17日、地震研究所談話会で「浅間火山爆発実見記」を発表。10月1日、従三位に叙せられる。

11月19日、理化学研究所学術講演で「墨汁の諸性質(第六報)」(山本・渡部と共著)を発表。11月、島薗博士の診察を受ける。疼痛は身体各所に現われるようになる。12月3日、日本学術振興会第四特別委員会委員を委嘱される。12月17日、地震研究所談話会で「宮古—青森間地殻の垂直変動」(宮部と共著)を発表。

12月31日、病勢次第に募り、午後零時28分死去。病は転移性骨腫瘍。

「夢判断」、『文芸春秋』、1月。

「新春偶語」、『都新聞』、1月。

「新年雑俎」、『一橋新聞』、1月。

「追憶の医師達」、『実験治療』、1月。

「西鶴と科学」、『日本文学講座』、改造社、1月。

「自由画稿」、『中央公論』、1〜5月。

「Hakari no Hari」、『RS』、1月。

「相撲」、『時事新報』、1月。

「蛆の効用」、『自由画稿』、2月。

「颱風雑俎」、『思想』、2月。

「詩と官能」、『渋柿』、2月。

「鴉と唱歌」、『野鳥』、2月。

「映画雑感」、『セルパン』、2月。

「人間で描いた花模様」、『高知新聞』、2月。

「一般人の間へ」、普及講座『防災科学』、岩波書店、3月。

「最近の映画に就て——俳諧的な情味などを」、『帝国大学新聞』、4月。

「映画雑感」、『渋柿』、4月。

アンケート「古事記全歌謡の註釈と鑑賞」、『文学』、4月。

「土井八枝『土佐の方言』序文」、春陽堂、5月。

「物売りの声」、『文学』、5月。

「伯林大学(1909‐1910)」、『輻射』、5月。

「五月の唯物観(A)——ホルモン分泌の周期」、『大阪朝日新聞』、5月。

「五月の唯物観(B)——ホルモン分泌の数式」」、『大阪朝日新聞』、5月。

「清少納言の健康——五月の唯物観(C)」、『大阪朝日新聞』、5月。

「映画雑感」、『映画評論』、5月。

「箱根熱海バス紀行」、『短歌研究』、6月。

「随筆難」、『経済往来』、6月。

「映画雑感」、『渋柿』、6月。

「『漱石襍記』——豊隆の新著について」、『帝国大学新聞』、6月。

「Neko sanbiki」、『RS』、6月。

「『万華鏡』再刊添え書」、岩波書店、6月。

「『物質と言葉』再刊添え書」、岩波書店、6月。

『蛍光板』、岩波書店、7月。

「B教授の死」、『文学』、7月。

「災難雑考」、『中央公論』、7月。

「僕流の見方」、『映画と演芸』、7月。

「海水浴」、『文芸春秋』、8月。

「糸車」、『文学』、8月。

「映画と生理」、『セルパン』、8月。

「映画雑感」、『渋柿』、8月。

「静岡地震被害見学記」、『婦人之友』、9月。

「高原」、『家庭』、9月。

「小浅間」、『東京朝日新聞』、9月。

アンケート「ローマ字綴方に関する諸家の意見」、『言語問題』、9月。

「映画雑感」、『渋柿』、10月。

「雨の上高地」、『登山とスキー』、10月。

「日本人の自然観」、岩波講座『東洋思潮』、10月。

「俳句の精神」、『俳句作法講座』、改造社、10月。

「小爆発二件」、『文学』、11月。

「三斜晶系」、『中央公論』、11月。

「埋もれた漱石伝記資料」、『思想』、11月 ]

なつかしや末生(ウラナリ)以前の青嵐(「渋柿七月」)

「手帳の中より、十年八月一日グリーンホテル三句」

鶯や夏を浅間のから松に(八月一日松根豊次郎氏絵葉書「軽井沢より」)

白樺の窓松の窓風薫る(「同前」)

萱草(カンゾウ)や浅間をかくすちぎれ雲(※「寅彦」の絶句とも?)

※ この「八月一日松根豊次郎氏絵葉書『軽井沢より』」の全文は次のとおり。

[八月一日 木 長野県北佐久郡軽井沢千ケ瀧グリーンホテルより品川区上大崎一ノ四七〇松根豊次郎氏へ(絵葉書 署名の「寅」に輪を施しあり)

今夜はグリーンホテルへ泊つて原稿を書いてゐる。午後は星野へ下りてそれから子供等と附近や軽井沢を歩いてゐる。今年は天気に恵まれて高原の涼気を満喫することが出来て仕合せです。星野にゐると人の出入りがしげくて仕事は出来ないが此処は実に閑寂で先般来の神経の疲れも十二分に休める事が出来さうです。

白樺の窓松の窓風薫る

鶯や夏を浅間のから松に 寅 ]

[豊隆(蓬里雨)・五十二歳。昭和十年(一九三五)。一月『能と歌舞伎』出版。五月『漱石襍記』出版。七月合著『西鶴俳諧研究』出版。十二月寺田寅彦が死んだ。]

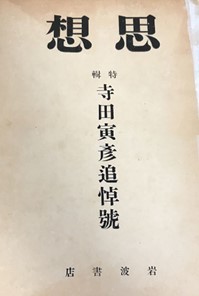

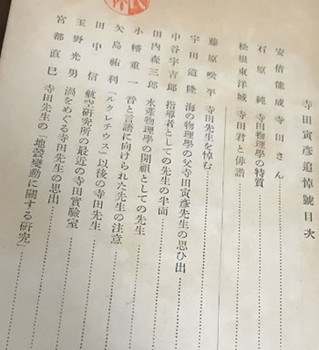

『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号) 岩波書店 昭和11年(1936年) 3月号初版(表紙)

『同上』(目次)

※ 上記の「目次」を見ると、「安倍能成(寺田さん)・石原純(寺田物理学の特質)・松根東洋城(寺田君と俳諧)/藤原咲平(寺田先生を悼む)・宇田道隆(海の物理学の父寺田寅彦先生の思ひ出)・中谷宇吉郎(指導者としての先生の半面)・田内森三郎(水産物理学の開祖としての先生)・小幡重一(音と言語に向けられた先生の注意)・矢島祐利(「ルクレチウス」以後の寺田先生)・田中信(航空研究所の最近の実験室)・玉野光男(渦をめぐる寺田先生の思出)・宮沢直巳(寺田先生の「地殻変動の研究」)」が、その名を連ねている。

ここに、当然に名を連ねるべき「小宮豊隆(蓬里雨)」の名がない。これらに関して、上記の追悼文の中で、「中谷宇吉郎(指導者としての先生の半面)」は、下記のアドレスで閲覧することが出来る。

https://www.aozora.gr.jp/cards/001569/files/53224_49846.html

[「「指導者としての寺田先生(中谷宇吉郎)」(抜粋)

先生の臨終の席に御別(おわかれして、激しい心の動揺に圧(おさ)れながらも、私はやむをえぬ事情のために、その晩の夜行で帰家の途に就いた。同じ汽車で小宮(こみや)さんも仙台へ帰られたので、途中色々先生の追想を御伺いする機会を与えられた。三十年の心の友を失われた小宮さんは、ひどく力を落された御(ご)様子でボツリボツリと思い出を語られた。常磐線(じょうばんせん)の暗い車窓を眺めながら、静かに語り出される御話を伺っている中(うち)に、段々切迫した気持がほぐれて来て、今にも涙が零(こぼれ)そうになって困った。小宮さんが先生の危篤の報に急いで上京される途次、仙台のK教授に御(お)会いになったら、その由を聞かれて大変愕(おどろ)かれて、「本当に惜しい人だ、専門の学界でも勿論(もちろん)大損失だろうが、特に若い連中が張合いを失って力を落すことだろう」といわれたという話が出た。その話を聞いたら急に心の張りが失せて、今まで我慢していた涙が出て来て仕様がなかった。(以下略) ) ]

ここに出て来る、「三十年の心の友を失われた小宮さんは、ひどく力を落された御(ご)様子でボツリボツリと思い出を語られた」の、この「小宮さん」こと、これが、当時の「小宮豊隆(蓬里雨)」の実像で、その知己(「岩波茂雄・和辻哲郎・阿部次郎」など)の携わっていた、その「思想」の、その「追悼号」に、一文を遺さず、その「三十年の心の友」の「寺田寅彦(寅日子)」への追悼句は、何と、亡くなる最晩年(東洋城が没する昭和三十九年=一九六四)に近い、「昭和三十七年十一月二十五日 寺田寅彦忌 二句」(七十九歳)として、その『蓬里雨句集』に収録されている。

柿一つ残る梢に時雨かな(前書「寺田寅彦忌/十月二十五日/二句」)

もごもごと苺を喰ひし君が口(同上)

(追記その一) 「破門」(『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』所収)周辺

「破門」(『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』(「国立国会図書館デジタルコレクション」)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1127319/1/147

太平洋戦争が勃発した翌年の昭和十七年(一九四三)に、小宮豊隆は、『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』を刊行する。これは、豊隆の「漱石・寅彦・(鈴木)三重吉・(芥川)龍之介」に関する回想録ともいうべきもので、その内容(目次)は、次のとおりである。

[目次

漱石と戀愛/1

漱石二題/15

漱石と讀書/32

漱石と畫/39

漱石と烟草/49

決定版『漱石全集』/56

僞物/60

靈夢/72

「かな」と「がね」と/78

ラヂオの『坊ちやん』/89

『坊ちやん』とそのモデル/93

『三四郎』の材料/103

『行人』の材料/112

『明暗』の材料/129

漱石二十三囘忌/144

休息している漱石/152

日記の中から/184

修善寺日記/203

雪鳥君の『修善寺日記』/248

『腕白時代の夏目君』はしがき/256

『藪柑子集』の後に/261 → 大正十二年一月二十六日

『冬彦集』後語/264 → 大正十一年十二月二十日

『萬華鏡』/267 → 昭和四年八月六日

『觸媒』/270 → 昭和九年十二月二十五日

『寅彦全集』/275 → 昭和十二年九月

「破門」/278 → 昭和十一年一月二十三日

『橡の實』のはじめに/286 → 昭和十一年二月二十一日

『囘想の寺田寅彦』序/297 → 昭和十二年八月一日

三重吉の思ひ出/307

鈴木三重吉/312

三重吉のこと/324

『三重吉童話全集』序/339

芥川龍之介の死/345

一插話/358 ]『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』(「国立国会図書館デジタルコレクション」)

『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号) 岩波書店 昭和11年(1936年) 3月号の、「松根東洋城(寺田君と俳諧)」の追悼文中の、「『小宮の所謂破門』的爆弾(「渋柿」寅彦追悼号所載)の、その全文は、上記目次の[「破門」/278→ 昭和十一年一月二十三日]で収載されている。

(再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-30

[豊隆(蓬里雨)・昭和七年(一九三二)、三十三歳。]

『漱石 寅彦 三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』(昭和十七年初版)の中に、「破門」(昭和十一年一月二十三日「渋柿(寺田寅彦追悼号)」初出)という、豊隆が寅彦より「もう君とは俳諧をやらない」と、「東洋城・寅彦・蓬里雨」の三吟俳諧(連句)の座から「破門」されたという内容のものがある。

[(前略)

―― 或時、たしか京橋の竹葉で三人(※「東洋城・寅彦・蓬里雨」)一緒に飯を喰つてゐた時だった。寺田さんは急に眞顔になつて、私に、もう君とは一緒に俳諧をやらないと言ひ出した。―― 君のやうに不熱心ではしやうがない。僕はうちの者の機嫌をとつて、うちで会をしてゐる。それなのに君は一向真面目に句を作らない。雑談計りしてゐる。それでなければ昼寝をする。君のやうな不誠実な人間は破門する。――

(中略)

―― 是が寺田さんと私との長いつき合ひの間に、寺田さんから叱られた唯一の思ひ出である。寺田さんと話をしてゐると、時々横つ面を張り飛ばされるやうに感じる事がある。然しそれは、大抵こつちが何等の点で、馬鹿になつてゐる時、いい気にゐる時である。その際寺田さんの方では、別にこつちの横つ面を張り飛ばさうと意図してゐる訳ではなく、寺田さんから言へば、ただ当り前の事を言つてゐるのが、此方では横つ面を張り飛ばされて感じるのである。然し是はさうではない。寺田さんはほんとに叱る積りで叱つたのである。然もよくよく考へて見ると、寺田さんの叱つたのは、私の俳諧のみではなかつた。私の仕事、私の学問、私の生活。

―― いつまでたつても「後見人」を必要とするやうな私の一切を、寺田さんは是で叱つたのだといふ気が、段段して来る事を、私は禁じ得ない。これは或は私の感傷主義であつたとしても、少くとも寺田さんの俳諧に対する打ち込み方、学問に対する打ち込み方、生活に対する打ち込み方、――人生の凡てののもを受けとる受けとり方を、最も鮮やかに代表してゐるものであつたとは、言ふ事が出来るのである。 ](『漱石 寅彦 三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)p278-285』 )

この[「東洋城・寅彦・蓬里雨」の三吟俳諧(連句)の座から「蓬里雨破門」]関連については、『寺田君と俳諧』(『東洋城全句集(下巻)』所収)で、東洋城は、次のとおり記述している。

[ 始め連句は小宮君が仙台から上京するを機会とし三人の会で作つてゐた、それで一年に二度来るか三度来るかといふ小宮君を待つてのことだから一巻が中々進行しない。其上小宮君の遅吟乃至不勉強が愈々進行を阻害する。一年経つも一巻も上がらぬ、両人で癇癪を起し、仕舞には小宮君が上京しても三人会は唯飯を食ふ雑談の会として連句のことは一切持出さないことにしてしまつた。そこで余との両吟に自ら力が入つて来、屡(シバシバ)二人会合するやうになつた。昭和四年・五年は少なく、両吟・三吟各一連に過ぎなかったが、六年に至っては俄然増加して、両吟七、三吟一歌仙を巻きあげた。](『東洋城全句集(下巻))』所収「寺田君と俳諧」) ]

(追記その二) 『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号) 岩波書店 昭和11年(1936年) 3月号の、「松根東洋城(寺田君と俳諧)」周辺

[(オ)

蝸牛やその紫陽花を樹々の底 東洋城

むつと湿りの暑い土の香 寅日子

表戸を下ろした後の潜りにて 城

暈(カサ)着た月の晴れて行く空 蓬里雨 月

張り切つて纜(トモヅナ)ゆるゝ望の潮 子

一つの鯔(イナ)の三段に飛ぶ 城

(ウ)

ものゝふの戈(ホコ)を横へ詠(ヨ)へる哉 城

流沙(ルサ)の果に紺碧(コンペキ)の山 子

群鴉(カラス)人里やがて見え初(ソ)めて 子

土橋の札(フダ)の勧化(カンゲ)断り 城

足音に濁り立(タ)てたる河の魚 子

袖肌寒う二人寄り添ふ 城 恋

中門の忍び草の月の影 子 恋 月

(昭和十年五月十七~八月三十日 軽井沢への車中) ]

※ 『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号)所収「松根東洋城(寺田君と俳諧)」の末尾に「作りかけの歌仙一つ。―――」として、上記の未完の「歌仙」(昭和十年五月十七~八月三十日 軽井沢への車中) が掲載されている。それに続いて、次の寅彦の「東洋城宛書簡」と東洋城のメモが記されている。

[ 十三日は学術振興会のある事を忘れてゐて、朝思出し電話をかけた。悪しからず。信州から帰つてから足を痛め、びつこ引いて歩いてゐたら、その為か腹の筋が引きつつて起居が不自由で、その上胃の具合まで狂つて弱つてゐるが寝込む程でもないので、よぼよぼしながら出勤してゐる。少しヒカンした。からだが不自由だと癇シヤクが起つて困る。

中門の忍び車の月の影

読めば昔は美しの恋

では如何哉

今週金曜は多分大丈夫のつもりです。

九月十六日(※昭和十年)

本郷曙町 寺田寅彦

今朝映画雑感を送りました

―――(最後の書簡)

「付句秋季でなくちやいけないぢやないか」と言ひかけて口をつぐむ。(※「東洋城」のメモ書きで、「『秋の月』の付句は『秋季』の句がルールと、何時ものクセが口を突いたが、またまた、寅日子に癇シャクをくらってはと、口をつぐんだ」というよう意であろう) ](「昭和十一年三月、思想第一六六号」)

※ この末尾の「作りかけの歌仙一つ。―――」の前に、寅彦が亡くなる前後のことについて、東洋城は、次のように記述している。

[ 余(※東洋城)は親しく病歴に持した。その病漸く重きに至つて苦悩をまさしく見、その末期の水を与へ、最後の一息を見極め、その棺に釘打つ際の面への訣別をなし、葬儀万端に列し、野辺の送りをなし、その焼け尽くした熱灰に対し、その白骨を拾ひ、壺に納めて携へて帰つた。彼の肉体の遂にまざまざと滅亡に帰したこと、これより明々歴々なことはない。余が眼疑ふことは出来ず、余が心誤るにはあまりに明らかだ。既に十日祭を過ぎ、二十日祭を過ぎた或夕、用を以て新宿に来、用を了つてふと思ひ立ち、ありし昔をなつかしくモナミの地下へもぐつた。八月九日(※東洋城と寅日子の最後の「モナミ」での両吟の日)以来だから、丁度五月(※五ケ月)を経てゐる。(中略)

そこに、余には一つの奇跡が起つた。自分の前の空席に寺田君がゐる。正に居る、勿論形は無い。その姿はないが温容が迫る、その声はないが話が聞こえる。明に空席であるが、寺田君が居る。(中略)

此時以来、余には寺田君は死んでゐないことになった。(中略)

さうして余は今後、金曜日には君の霊と一しよに連句を作るべく、時々モナミの夕を一人で過ごさうと心にきめた。ふと一句口を衝いて出たが、急にシャンデリアの明るさを強く感じた。

君が席のけふは留守なる冬夜哉 ](『東洋城全句集(下巻))』所収「寺田君と俳諧」)

[ 寺田寅彦は昭和十年十二月三十一日、東京市本郷曙町二十四番地の自邸で、五十七歳二カ月の生涯を終えた。病名は転移性骨腫瘍であった。剖検記録はない。

告別式は、昭和十一年一月六日、谷中斎場で行われた。寺田家のしきたり通り神式であった。葬儀委員長は理化学研究所所長、子爵大河内正敏が務めた。夏目漱石の『三四郎』に描かれているように青年時代の大河内と寅彦は、穴蔵のような理科大学の地下室でともに研究生活を送っている。弔辞は東京大学総長長与又郎、同地震研究所所長石本巳四雄、友人総代安倍能成、門弟代表藤原平が読んだ。

小林勇氏は『回想の寺田寅彦』の「告別式」で「これらの弔辞が寂としたあたりの中へ響いて行く時人々は咳一つせず沈黙の底に沈んでゐたが、安倍教授の弔辞が進むに従って、会葬者の席からあちらこちらにすすり泣きの声が聞え始めた」と記している。 ](『寺田寅彦覚書(山田一郎著・岩波書店)』)

(追記その三) 「俳句の精神」(初出「俳句作法講座(改造社)」1935(昭和10)年10月)

https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card2513.html

一 俳句の成立と必然性

二 俳句の精神とその修得の反応(抜粋)

[ 風流とかさびとかいう言葉が通例消極的な遁世的《とんせいてき》な意味にのみ解釈され、使用されて来た。これには歴史的にそうなるべき理由があった。すなわち仏教伝来以後今日まで日本国民の間に浸潤した無常観が自然の勢いで俳句の中にも浸透したからである。

しかし自分の見るところでは、これは偶然のことであって決して俳句の精神と本質的に連関しているものとは思われない。仏教的な無常観から解放された現代人にとっては、積極的な「風流」、能動的な「さび」はいくらでも可能であると思われる。

日常劇務に忙殺される社会人が、週末の休暇にすべてを忘却して高山に登る心の自由は風流である。営利に急なる財界の闘士が、早朝忘我の一時間を菊の手入れに費やすは一種の「さび」でないとは言われない。日常生活の拘束からわれわれの心を自由の境地に解放して、その間にともすれば望ましき内省の余裕を享楽するのが風流であり、飽くところを知らぬ欲望を節制して足るを知り分に安んずることを教える自己批判がさびの真髄ではあるまいか。 ]

[東洋城・五十八歳。「満二十年記念号」刊。湘南大会挙行。伊予鹿島に句碑建つ。十二月三十一日、寺田寅彦没。]

.jpg)

「松山市北条鹿島にある石碑(東洋城句碑)」(「伊達博(伊達博物館)通信」)

「鹿に聞け /潮の秋する/ そのことは/東洋城」

http://datehaku.blogspot.com/2011/12/blog-post_29.html

「松山市北条鹿島にある石碑(東洋城句碑)下書き(石の曲がりに合わせてつぎはぎをしている下書き/非常に珍しい物である)」(「伊達博(伊達博物館)通信」)

「鹿に聞け /潮の秋する/ そのことは/東洋城」

http://datehaku.blogspot.com/2011/12/blog-post_29.html

涼しさや山の墓また海の墓(前書「伊予鹿嶋に吾が句碑建つ。野州塩原のと東西二碑なり」)

風薫れ島神へさてともがらに(前書「鹿島の句碑除幕式に祝電」)

※ 「野州塩原の碑」は、下記のアドレスの「松根東洋城両面碑(塩原温泉・四季郷)」であろう。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-26

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-17

(再掲)

〇松根東洋城両面碑 塩湧橋先

【碑文】

「さまみえて土になりゐる落葉哉」表

「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)

http://hotyu.starfree.jp/historicalspots/bungakuhi/bungakuhi.html

「病寅日子君を慰む 五句」

秋雨や人の病にわが病(前書「君は腰を余は風邪を」)

足腰に三つの湯婆(トウバ)や冬を待つ(※「湯婆(タンポ)」=「湯タンポ」)

仰(「アオ(ムケ)」)に寝て秋の空見る遥かかな

まがつみの背骨にからむ寒さかな(※「まが」=「禍」=「禍罪」=災難)

時雨(シグ)るゝ夜(ヨ)歌仙の夢もありぬべし

「『寺田寅彦追悼号』より 三句」(昭和十一年)

山茶花の白きに凍る涙かな

山茶花の久の曇りや今日よりは

枯菊や心の富を痩せたまひ

[寅彦(寅日子)・五十八歳。昭和十年(一九三五)。十二月三十一日没。

2月19日、地震研究所談話会で「水準線路の昇降と温泉の分布」(宮部と共著)を発表。3月12日、帝国学士院で“Hot Springs and Deformation of Earth’s Crust. PartⅡ”(with N. Miyabe)を発表。4月16日、地震研究所談話会で「コロイドと地震学(第一報)」を発表。5月23日、理化学研究所学術講演会で「割れ目と生命(第二報)」(渡部との共著)および「墨汁の諸性質(第五報)」(山本・渡部と共著)を発表。

6月12日、帝国学士院で“Cataphoresis of Chinese Ink in Water Containing Deuterium Oxide”(with R. Yamamoto)および“Relation between Topography and Vertical Displacement of Earth’s Crust”(with N. Miyabe)を発表。7月4日、『文学』の座談会(「日本文学に於ける和歌俳句の不滅性」)に出席。9月17日、地震研究所談話会で「浅間火山爆発実見記」を発表。10月1日、従三位に叙せられる。

11月19日、理化学研究所学術講演で「墨汁の諸性質(第六報)」(山本・渡部と共著)を発表。11月、島薗博士の診察を受ける。疼痛は身体各所に現われるようになる。12月3日、日本学術振興会第四特別委員会委員を委嘱される。12月17日、地震研究所談話会で「宮古—青森間地殻の垂直変動」(宮部と共著)を発表。

12月31日、病勢次第に募り、午後零時28分死去。病は転移性骨腫瘍。

「夢判断」、『文芸春秋』、1月。

「新春偶語」、『都新聞』、1月。

「新年雑俎」、『一橋新聞』、1月。

「追憶の医師達」、『実験治療』、1月。

「西鶴と科学」、『日本文学講座』、改造社、1月。

「自由画稿」、『中央公論』、1〜5月。

「Hakari no Hari」、『RS』、1月。

「相撲」、『時事新報』、1月。

「蛆の効用」、『自由画稿』、2月。

「颱風雑俎」、『思想』、2月。

「詩と官能」、『渋柿』、2月。

「鴉と唱歌」、『野鳥』、2月。

「映画雑感」、『セルパン』、2月。

「人間で描いた花模様」、『高知新聞』、2月。

「一般人の間へ」、普及講座『防災科学』、岩波書店、3月。

「最近の映画に就て——俳諧的な情味などを」、『帝国大学新聞』、4月。

「映画雑感」、『渋柿』、4月。

アンケート「古事記全歌謡の註釈と鑑賞」、『文学』、4月。

「土井八枝『土佐の方言』序文」、春陽堂、5月。

「物売りの声」、『文学』、5月。

「伯林大学(1909‐1910)」、『輻射』、5月。

「五月の唯物観(A)——ホルモン分泌の周期」、『大阪朝日新聞』、5月。

「五月の唯物観(B)——ホルモン分泌の数式」」、『大阪朝日新聞』、5月。

「清少納言の健康——五月の唯物観(C)」、『大阪朝日新聞』、5月。

「映画雑感」、『映画評論』、5月。

「箱根熱海バス紀行」、『短歌研究』、6月。

「随筆難」、『経済往来』、6月。

「映画雑感」、『渋柿』、6月。

「『漱石襍記』——豊隆の新著について」、『帝国大学新聞』、6月。

「Neko sanbiki」、『RS』、6月。

「『万華鏡』再刊添え書」、岩波書店、6月。

「『物質と言葉』再刊添え書」、岩波書店、6月。

『蛍光板』、岩波書店、7月。

「B教授の死」、『文学』、7月。

「災難雑考」、『中央公論』、7月。

「僕流の見方」、『映画と演芸』、7月。

「海水浴」、『文芸春秋』、8月。

「糸車」、『文学』、8月。

「映画と生理」、『セルパン』、8月。

「映画雑感」、『渋柿』、8月。

「静岡地震被害見学記」、『婦人之友』、9月。

「高原」、『家庭』、9月。

「小浅間」、『東京朝日新聞』、9月。

アンケート「ローマ字綴方に関する諸家の意見」、『言語問題』、9月。

「映画雑感」、『渋柿』、10月。

「雨の上高地」、『登山とスキー』、10月。

「日本人の自然観」、岩波講座『東洋思潮』、10月。

「俳句の精神」、『俳句作法講座』、改造社、10月。

「小爆発二件」、『文学』、11月。

「三斜晶系」、『中央公論』、11月。

「埋もれた漱石伝記資料」、『思想』、11月 ]

なつかしや末生(ウラナリ)以前の青嵐(「渋柿七月」)

「手帳の中より、十年八月一日グリーンホテル三句」

鶯や夏を浅間のから松に(八月一日松根豊次郎氏絵葉書「軽井沢より」)

白樺の窓松の窓風薫る(「同前」)

萱草(カンゾウ)や浅間をかくすちぎれ雲(※「寅彦」の絶句とも?)

※ この「八月一日松根豊次郎氏絵葉書『軽井沢より』」の全文は次のとおり。

[八月一日 木 長野県北佐久郡軽井沢千ケ瀧グリーンホテルより品川区上大崎一ノ四七〇松根豊次郎氏へ(絵葉書 署名の「寅」に輪を施しあり)

今夜はグリーンホテルへ泊つて原稿を書いてゐる。午後は星野へ下りてそれから子供等と附近や軽井沢を歩いてゐる。今年は天気に恵まれて高原の涼気を満喫することが出来て仕合せです。星野にゐると人の出入りがしげくて仕事は出来ないが此処は実に閑寂で先般来の神経の疲れも十二分に休める事が出来さうです。

白樺の窓松の窓風薫る

鶯や夏を浅間のから松に 寅 ]

[豊隆(蓬里雨)・五十二歳。昭和十年(一九三五)。一月『能と歌舞伎』出版。五月『漱石襍記』出版。七月合著『西鶴俳諧研究』出版。十二月寺田寅彦が死んだ。]

『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号) 岩波書店 昭和11年(1936年) 3月号初版(表紙)

『同上』(目次)

※ 上記の「目次」を見ると、「安倍能成(寺田さん)・石原純(寺田物理学の特質)・松根東洋城(寺田君と俳諧)/藤原咲平(寺田先生を悼む)・宇田道隆(海の物理学の父寺田寅彦先生の思ひ出)・中谷宇吉郎(指導者としての先生の半面)・田内森三郎(水産物理学の開祖としての先生)・小幡重一(音と言語に向けられた先生の注意)・矢島祐利(「ルクレチウス」以後の寺田先生)・田中信(航空研究所の最近の実験室)・玉野光男(渦をめぐる寺田先生の思出)・宮沢直巳(寺田先生の「地殻変動の研究」)」が、その名を連ねている。

ここに、当然に名を連ねるべき「小宮豊隆(蓬里雨)」の名がない。これらに関して、上記の追悼文の中で、「中谷宇吉郎(指導者としての先生の半面)」は、下記のアドレスで閲覧することが出来る。

https://www.aozora.gr.jp/cards/001569/files/53224_49846.html

[「「指導者としての寺田先生(中谷宇吉郎)」(抜粋)

先生の臨終の席に御別(おわかれして、激しい心の動揺に圧(おさ)れながらも、私はやむをえぬ事情のために、その晩の夜行で帰家の途に就いた。同じ汽車で小宮(こみや)さんも仙台へ帰られたので、途中色々先生の追想を御伺いする機会を与えられた。三十年の心の友を失われた小宮さんは、ひどく力を落された御(ご)様子でボツリボツリと思い出を語られた。常磐線(じょうばんせん)の暗い車窓を眺めながら、静かに語り出される御話を伺っている中(うち)に、段々切迫した気持がほぐれて来て、今にも涙が零(こぼれ)そうになって困った。小宮さんが先生の危篤の報に急いで上京される途次、仙台のK教授に御(お)会いになったら、その由を聞かれて大変愕(おどろ)かれて、「本当に惜しい人だ、専門の学界でも勿論(もちろん)大損失だろうが、特に若い連中が張合いを失って力を落すことだろう」といわれたという話が出た。その話を聞いたら急に心の張りが失せて、今まで我慢していた涙が出て来て仕様がなかった。(以下略) ) ]

ここに出て来る、「三十年の心の友を失われた小宮さんは、ひどく力を落された御(ご)様子でボツリボツリと思い出を語られた」の、この「小宮さん」こと、これが、当時の「小宮豊隆(蓬里雨)」の実像で、その知己(「岩波茂雄・和辻哲郎・阿部次郎」など)の携わっていた、その「思想」の、その「追悼号」に、一文を遺さず、その「三十年の心の友」の「寺田寅彦(寅日子)」への追悼句は、何と、亡くなる最晩年(東洋城が没する昭和三十九年=一九六四)に近い、「昭和三十七年十一月二十五日 寺田寅彦忌 二句」(七十九歳)として、その『蓬里雨句集』に収録されている。

柿一つ残る梢に時雨かな(前書「寺田寅彦忌/十月二十五日/二句」)

もごもごと苺を喰ひし君が口(同上)

(追記その一) 「破門」(『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』所収)周辺

「破門」(『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』(「国立国会図書館デジタルコレクション」)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1127319/1/147

太平洋戦争が勃発した翌年の昭和十七年(一九四三)に、小宮豊隆は、『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』を刊行する。これは、豊隆の「漱石・寅彦・(鈴木)三重吉・(芥川)龍之介」に関する回想録ともいうべきもので、その内容(目次)は、次のとおりである。

[目次

漱石と戀愛/1

漱石二題/15

漱石と讀書/32

漱石と畫/39

漱石と烟草/49

決定版『漱石全集』/56

僞物/60

靈夢/72

「かな」と「がね」と/78

ラヂオの『坊ちやん』/89

『坊ちやん』とそのモデル/93

『三四郎』の材料/103

『行人』の材料/112

『明暗』の材料/129

漱石二十三囘忌/144

休息している漱石/152

日記の中から/184

修善寺日記/203

雪鳥君の『修善寺日記』/248

『腕白時代の夏目君』はしがき/256

『藪柑子集』の後に/261 → 大正十二年一月二十六日

『冬彦集』後語/264 → 大正十一年十二月二十日

『萬華鏡』/267 → 昭和四年八月六日

『觸媒』/270 → 昭和九年十二月二十五日

『寅彦全集』/275 → 昭和十二年九月

「破門」/278 → 昭和十一年一月二十三日

『橡の實』のはじめに/286 → 昭和十一年二月二十一日

『囘想の寺田寅彦』序/297 → 昭和十二年八月一日

三重吉の思ひ出/307

鈴木三重吉/312

三重吉のこと/324

『三重吉童話全集』序/339

芥川龍之介の死/345

一插話/358 ]『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』(「国立国会図書館デジタルコレクション」)

『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号) 岩波書店 昭和11年(1936年) 3月号の、「松根東洋城(寺田君と俳諧)」の追悼文中の、「『小宮の所謂破門』的爆弾(「渋柿」寅彦追悼号所載)の、その全文は、上記目次の[「破門」/278→ 昭和十一年一月二十三日]で収載されている。

(再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-30

[豊隆(蓬里雨)・昭和七年(一九三二)、三十三歳。]

『漱石 寅彦 三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』(昭和十七年初版)の中に、「破門」(昭和十一年一月二十三日「渋柿(寺田寅彦追悼号)」初出)という、豊隆が寅彦より「もう君とは俳諧をやらない」と、「東洋城・寅彦・蓬里雨」の三吟俳諧(連句)の座から「破門」されたという内容のものがある。

[(前略)

―― 或時、たしか京橋の竹葉で三人(※「東洋城・寅彦・蓬里雨」)一緒に飯を喰つてゐた時だった。寺田さんは急に眞顔になつて、私に、もう君とは一緒に俳諧をやらないと言ひ出した。―― 君のやうに不熱心ではしやうがない。僕はうちの者の機嫌をとつて、うちで会をしてゐる。それなのに君は一向真面目に句を作らない。雑談計りしてゐる。それでなければ昼寝をする。君のやうな不誠実な人間は破門する。――

(中略)

―― 是が寺田さんと私との長いつき合ひの間に、寺田さんから叱られた唯一の思ひ出である。寺田さんと話をしてゐると、時々横つ面を張り飛ばされるやうに感じる事がある。然しそれは、大抵こつちが何等の点で、馬鹿になつてゐる時、いい気にゐる時である。その際寺田さんの方では、別にこつちの横つ面を張り飛ばさうと意図してゐる訳ではなく、寺田さんから言へば、ただ当り前の事を言つてゐるのが、此方では横つ面を張り飛ばされて感じるのである。然し是はさうではない。寺田さんはほんとに叱る積りで叱つたのである。然もよくよく考へて見ると、寺田さんの叱つたのは、私の俳諧のみではなかつた。私の仕事、私の学問、私の生活。

―― いつまでたつても「後見人」を必要とするやうな私の一切を、寺田さんは是で叱つたのだといふ気が、段段して来る事を、私は禁じ得ない。これは或は私の感傷主義であつたとしても、少くとも寺田さんの俳諧に対する打ち込み方、学問に対する打ち込み方、生活に対する打ち込み方、――人生の凡てののもを受けとる受けとり方を、最も鮮やかに代表してゐるものであつたとは、言ふ事が出来るのである。 ](『漱石 寅彦 三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)p278-285』 )

この[「東洋城・寅彦・蓬里雨」の三吟俳諧(連句)の座から「蓬里雨破門」]関連については、『寺田君と俳諧』(『東洋城全句集(下巻)』所収)で、東洋城は、次のとおり記述している。

[ 始め連句は小宮君が仙台から上京するを機会とし三人の会で作つてゐた、それで一年に二度来るか三度来るかといふ小宮君を待つてのことだから一巻が中々進行しない。其上小宮君の遅吟乃至不勉強が愈々進行を阻害する。一年経つも一巻も上がらぬ、両人で癇癪を起し、仕舞には小宮君が上京しても三人会は唯飯を食ふ雑談の会として連句のことは一切持出さないことにしてしまつた。そこで余との両吟に自ら力が入つて来、屡(シバシバ)二人会合するやうになつた。昭和四年・五年は少なく、両吟・三吟各一連に過ぎなかったが、六年に至っては俄然増加して、両吟七、三吟一歌仙を巻きあげた。](『東洋城全句集(下巻))』所収「寺田君と俳諧」) ]

(追記その二) 『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号) 岩波書店 昭和11年(1936年) 3月号の、「松根東洋城(寺田君と俳諧)」周辺

[(オ)

蝸牛やその紫陽花を樹々の底 東洋城

むつと湿りの暑い土の香 寅日子

表戸を下ろした後の潜りにて 城

暈(カサ)着た月の晴れて行く空 蓬里雨 月

張り切つて纜(トモヅナ)ゆるゝ望の潮 子

一つの鯔(イナ)の三段に飛ぶ 城

(ウ)

ものゝふの戈(ホコ)を横へ詠(ヨ)へる哉 城

流沙(ルサ)の果に紺碧(コンペキ)の山 子

群鴉(カラス)人里やがて見え初(ソ)めて 子

土橋の札(フダ)の勧化(カンゲ)断り 城

足音に濁り立(タ)てたる河の魚 子

袖肌寒う二人寄り添ふ 城 恋

中門の忍び草の月の影 子 恋 月

(昭和十年五月十七~八月三十日 軽井沢への車中) ]

※ 『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号)所収「松根東洋城(寺田君と俳諧)」の末尾に「作りかけの歌仙一つ。―――」として、上記の未完の「歌仙」(昭和十年五月十七~八月三十日 軽井沢への車中) が掲載されている。それに続いて、次の寅彦の「東洋城宛書簡」と東洋城のメモが記されている。

[ 十三日は学術振興会のある事を忘れてゐて、朝思出し電話をかけた。悪しからず。信州から帰つてから足を痛め、びつこ引いて歩いてゐたら、その為か腹の筋が引きつつて起居が不自由で、その上胃の具合まで狂つて弱つてゐるが寝込む程でもないので、よぼよぼしながら出勤してゐる。少しヒカンした。からだが不自由だと癇シヤクが起つて困る。

中門の忍び車の月の影

読めば昔は美しの恋

では如何哉

今週金曜は多分大丈夫のつもりです。

九月十六日(※昭和十年)

本郷曙町 寺田寅彦

今朝映画雑感を送りました

―――(最後の書簡)

「付句秋季でなくちやいけないぢやないか」と言ひかけて口をつぐむ。(※「東洋城」のメモ書きで、「『秋の月』の付句は『秋季』の句がルールと、何時ものクセが口を突いたが、またまた、寅日子に癇シャクをくらってはと、口をつぐんだ」というよう意であろう) ](「昭和十一年三月、思想第一六六号」)

※ この末尾の「作りかけの歌仙一つ。―――」の前に、寅彦が亡くなる前後のことについて、東洋城は、次のように記述している。

[ 余(※東洋城)は親しく病歴に持した。その病漸く重きに至つて苦悩をまさしく見、その末期の水を与へ、最後の一息を見極め、その棺に釘打つ際の面への訣別をなし、葬儀万端に列し、野辺の送りをなし、その焼け尽くした熱灰に対し、その白骨を拾ひ、壺に納めて携へて帰つた。彼の肉体の遂にまざまざと滅亡に帰したこと、これより明々歴々なことはない。余が眼疑ふことは出来ず、余が心誤るにはあまりに明らかだ。既に十日祭を過ぎ、二十日祭を過ぎた或夕、用を以て新宿に来、用を了つてふと思ひ立ち、ありし昔をなつかしくモナミの地下へもぐつた。八月九日(※東洋城と寅日子の最後の「モナミ」での両吟の日)以来だから、丁度五月(※五ケ月)を経てゐる。(中略)

そこに、余には一つの奇跡が起つた。自分の前の空席に寺田君がゐる。正に居る、勿論形は無い。その姿はないが温容が迫る、その声はないが話が聞こえる。明に空席であるが、寺田君が居る。(中略)

此時以来、余には寺田君は死んでゐないことになった。(中略)

さうして余は今後、金曜日には君の霊と一しよに連句を作るべく、時々モナミの夕を一人で過ごさうと心にきめた。ふと一句口を衝いて出たが、急にシャンデリアの明るさを強く感じた。

君が席のけふは留守なる冬夜哉 ](『東洋城全句集(下巻))』所収「寺田君と俳諧」)

[ 寺田寅彦は昭和十年十二月三十一日、東京市本郷曙町二十四番地の自邸で、五十七歳二カ月の生涯を終えた。病名は転移性骨腫瘍であった。剖検記録はない。

告別式は、昭和十一年一月六日、谷中斎場で行われた。寺田家のしきたり通り神式であった。葬儀委員長は理化学研究所所長、子爵大河内正敏が務めた。夏目漱石の『三四郎』に描かれているように青年時代の大河内と寅彦は、穴蔵のような理科大学の地下室でともに研究生活を送っている。弔辞は東京大学総長長与又郎、同地震研究所所長石本巳四雄、友人総代安倍能成、門弟代表藤原平が読んだ。

小林勇氏は『回想の寺田寅彦』の「告別式」で「これらの弔辞が寂としたあたりの中へ響いて行く時人々は咳一つせず沈黙の底に沈んでゐたが、安倍教授の弔辞が進むに従って、会葬者の席からあちらこちらにすすり泣きの声が聞え始めた」と記している。 ](『寺田寅彦覚書(山田一郎著・岩波書店)』)

(追記その三) 「俳句の精神」(初出「俳句作法講座(改造社)」1935(昭和10)年10月)

https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card2513.html

一 俳句の成立と必然性

二 俳句の精神とその修得の反応(抜粋)

[ 風流とかさびとかいう言葉が通例消極的な遁世的《とんせいてき》な意味にのみ解釈され、使用されて来た。これには歴史的にそうなるべき理由があった。すなわち仏教伝来以後今日まで日本国民の間に浸潤した無常観が自然の勢いで俳句の中にも浸透したからである。

しかし自分の見るところでは、これは偶然のことであって決して俳句の精神と本質的に連関しているものとは思われない。仏教的な無常観から解放された現代人にとっては、積極的な「風流」、能動的な「さび」はいくらでも可能であると思われる。

日常劇務に忙殺される社会人が、週末の休暇にすべてを忘却して高山に登る心の自由は風流である。営利に急なる財界の闘士が、早朝忘我の一時間を菊の手入れに費やすは一種の「さび」でないとは言われない。日常生活の拘束からわれわれの心を自由の境地に解放して、その間にともすれば望ましき内省の余裕を享楽するのが風流であり、飽くところを知らぬ欲望を節制して足るを知り分に安んずることを教える自己批判がさびの真髄ではあるまいか。 ]

「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十八) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]

その十八「昭和九年(一九三四)」

[東洋城・五十七歳。栃木、桐生、佐野にて俳句大会。満州各地を遍歴すること月余に及ぶ。大連にて「東洋城百短冊展」開催。「満州行」連載。「句作問答」始まる。「俳句研究」創刊。品川区上大崎一丁目四七〇へ移転。]

「『満州行』」より二百十一句]中の十句

青嵐しづかに汽船の左舷かな(前書「神戸出港」)

夏海へ今関門の若葉かな(前書「玄海」)

アカシヤの花や大陸第一歩(前書「大陸上陸」)

三伏を奉天城の繁華かな(前書「奉天」)

掘り下げて地獄の道や日の盛(前書「撫順」)

あはれむや塀の崩れに夏柳(前書「柳条溝」)

浴衣着てそぞろに行けば日本かな(前書「新京銀座の夜店」)

楡並木ロシヤ女の夏着かな(前書「哈爾濱」)

夜を秋や七星落ちて七山に(前書「蒙古七山の一の玻璃山遠望」)

峡川につづく水車や夏柳(前書「顧望満州」)

※ この「満州行」で、東洋城が日本を離れていた時に、俳誌「渋柿」の主要同人が「渋柿」を離脱して、新たに「あら野」という俳句結社を作るという、東洋城にとっては、予期しない大きな出来事があった。この主要同人は、「小杉余子(よし)」「上甲平谷(へいこく)」「星野石木」「南仙臥(せんが)」らで、これらの主要同人は、東洋城が最も頼りしていた、謂わば、「渋柿」という俳句結社の中枢を担っていたメンバーでもあった。

この「あら野」については、『俳文学大辞典(角川書店)』では、次のように記述されている。

[ あら野 俳誌

昭和十年(一九三五)一月(創刊)。月間。編集発行人は上甲保一郎(上甲平谷)、選者小杉余子・星野石木。「一に風雅の誠を貫いて平等無礙(むげ)なる方人悦楽の王土を現ずる」を理念とする。昭和十九年の雑誌統合により、「渋柿」に合併。(以下略) ]

小杉余子と上甲平谷とについても、『俳文学大辞典(角川書店)』に記述されているが、「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」などでは、次のとおりである。

[小杉余子( こすぎよし) 1888-1961 明治-昭和時代の俳人。

明治21年1月16日生まれ。銀行勤務のかたわら,松根東洋城に師事して大正4年「渋柿」に参加。昭和10年東洋城のもとをはなれ,「あら野」の創刊にくわわる。平明な写生句で知られた。昭和36年8月3日死去。73歳。神奈川県出身。本名は義三。句集に「余子句集」「余子句選」。](「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)

[上甲平谷(じょうこうへいこく)

明治25年4月10日愛媛県生れ。昭和61年8月29日歿。早稲田大学文学部哲学科卒。初め村上霽月、のち河東碧梧桐、次いで松根東洋城の門に入る。俳誌「澁柿」、「あら野」を経て、昭和13年「俳諧藝術」を創刊(のち「火焔」と改題)。句集三冊。

芭蕉俳諧 ( 昭和24年4月10日 冨山房 )

紀行文集 無明一杖 ( 昭和63年7月5日 谷沢書房 )

俳諧襍稿 遊戯三昧 ( 平成4年4月10日 谷沢書房 ) ](「近代文献人名辞典β」)

この「渋柿」離脱と「あら野」の創刊は、結果的には、昭和十三年(一九三八)に、上甲平谷が、新たに「俳諧芸術」を創刊して、内部分裂の結果、昭和十九年(一九四四)の用紙統制による雑誌統合などにより、「渋柿」へと吸収され、事実上姿を消して行くことになる。

何故、このような主要同人の離脱と、新たなる俳誌「あら野」の創刊になったのかという、その要因の一つに、寅彦の言葉ですると、「連句の道の要諦は、銘々が自分の個性を主張すると同時に他者の個性を尊重し受容して御互に活かし合ひ響き合ふ處にある。此れは或意味での則天去私に外ならない、處が君はどうも自分の個性だけで一色にしてしまはうとするので困る」(「大正十五年(一九二六)二月十三日付け松根豊次郎宛書簡」)という、「東洋城の『自我の強さ』『狷介(自分の意志をまげず、人と和合しないこと)』『非妥協・潔癖・厳格・守節・守拙』等々の、その「東洋城個人主宰誌」的な「俳誌運営」からの脱却ということが挙げられるであろう。

そして、そのことは、「あら野」の俳句理念の「平等無礙(むげ)なる方人悦楽の王土を現ずる」という、「平等無礙(むげ)・自由闊達」に、「俳諧道場」(「芭蕉を宗とし俳諧を道として立つ」=「渋柿・東洋城」の理念)ではなく、「俳諧悦楽」(芭蕉を宗とし俳諧を楽(楽しみ)として相互に共有する)ということからも、その一端が覗い知れる。

それと同時に、この時に「渋柿」から離脱した主要同人達には、「渋柿」(東洋城主宰)が、謂わば、「本城」で、その一つの「出城」として、その裾野を拡げるような意味合いもあったことであろう。

しかし、この「渋柿」からの離脱と「あら野」の創刊は、後の、昭和四十八年(一九七三)に刊行された『風狂俳人列伝』(石川桂郎著)によって、「東洋城スキャンダル」の一つとして、次のとおりに記述されることになる。

[ 過日、東洋城がY邸に泊まった折のこと、夫人が別室に床をのべていたときであろうか、暴力をもって東洋城が夫人を犯そうとした。それを知ったYが短刀をつきつけてその無礼をなじり謝罪させたという。Yは東洋城と絶交状態となっていたのだ。Yが新誌に走ると彼についていた多くの弟子もこれに従ってしまい、迎えた側にとってはこの上ない喜びとなった。](『風狂俳人列伝 (石川桂郎著) 』)

この「Y」が、「小杉余(Y)子」であることは、当時の俳人達には容易に想像され得ることであったろう。しかし、この「Y」が、仮に「小杉余(Y)子」としても、余子は、東洋城の生存中の、昭和三十六年(一九六一)に亡くなっており、この『風狂俳人列伝』(石川桂郎著)は目にしていない。

また、水原秋櫻子に俳句の手ほどきをしたという「南仙臥」も、昭和四十四年(一九六九)に他界し、東洋城と、明治三十八年(一九〇五)の「京大・三高俳句会」以来の仲間で、「渋柿」で共に「俳諧(連句)」の研鑽を積んだ同士でもあった「星野石木」も、昭和三十五年(一九六〇)も、東洋城在世中に亡くなっている。

とすると、『風狂俳人列伝(石川桂郎著)』の著者(石川桂郎)に、「ある人から東洋城を書いてみないかと意外な資料を送られ、小説の主題、俗世間にザラにある事件だが、俳句の鬼のような彼に、これほどの女好きな、人間くさい面のあるのを知って、この列伝に加える気になった」という、この「意外の資料を送った人」とは、「上甲保一郎(上甲平谷)」ということになることは、当の「上甲平谷」も、そこまでは考えが及ばなかったのかも知れない。

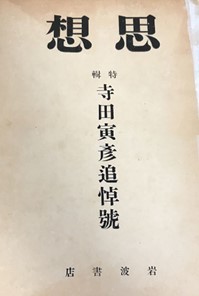

.jpg)

『風狂俳人列伝(石川桂郎著)』(「中公文庫」)

この『風狂俳人列伝(石川桂郎著)』(「中公文庫」)の帯文の「俳句に憑かれた人びと」の中に、著者(石川桂郎)がいう「俳句の鬼」のような「彼(松根東洋城)」を取り上げることは、著者(石川桂郎)の一つの眼識なのかも知れない。

しかし、「これほどの女好きな、人間くさい面のある」のかという、この一方的な興味本位の見方というのは、「漱石・東洋城・寅彦(寅日子)・豊隆(蓬里雨)」の書簡などからすると、やや飛躍しているという見方も拭えない。

確かに、東洋城の「母(敏子)・妹(房子)、姪(柳原白蓮=血縁関係ではない)」等々に対する「フェミニスト(女性に優しく接する男性)」であることは、その[東洋城全句集(上・中・下)]からして窺い知れるところである。

と同時に、その「子供好き」などを加味するすると、単に、「フェミニスト(女性に優しく接する男性)」というよりも、より「雲上人(クモショウニン・クモノウエノヒト)」(東洋城をよく知る「鈴木三重吉」の「東洋城」あだ名)のように、「普通人(フツウジン)」の「石川桂郎(「桂郎自身も酒食と放言を好む風狂の人」=「ウィキペディア」)」)にとっては、「風狂俳人」というよりも、同根の「風狂の鬼」の「忘れえざる俳人」の一人であったことであろう。

[寅彦(寅日子)・五十七歳。昭和九年(一九三四三)。

1月9日、日本学術振興委員を委嘱され第四部常置委員会委員となる。1月12日、帝国学士院で“On Physical Properties of Chinese Black Ink”(with R. Yamamoto and T. Watanabe)を発表。1月16日、地震研究所談話会で「東北地方の地形に就て」を発表。2月12日、帝国学士院で“On a Regularity in Topographical Features of North-East Japan”を発表。

2月20日、地震研究所談話会で「粉末堆層の破壊に関する実験」を発表。3月12日、帝国学士院で“On the Modes of Fracture of a Layer of Powder Mass”(with T. Watanabe)および“On the Physical Meaning of Periodic Structure in Earth’s Crust”を発表。4月17日、地震研究所談話会で「大陸で収縮する?」および「中国の地形」を発表。

5月12日、帝国学士院で“Revision of Precise Levelling along R. Tenryu from Simosuwa to Kakegawa, 1934”(with N. Miyabe)および“On the Stability of Continental Crust”を発表。5月24日、理化学研究所学術講演会で「墨汁の諸性質(第三報)」(山本・渡部と共著)および「割れ目と生命」を発表。

6月19日、地震研究所談話会で「日本海の深さ」を発表。7月3日、地震研究所談話会で「地殻変動と温泉」を発表。7月12日、帝国学士院で“Hot Springs and Deformation of Earth’s Crust”を発表。

10月24日、水産試験場の海洋学談話会で「日本海海底の変化」を講演。11月12日、帝国学士院で“Results of Revision of Precise Levelling in Tohoku Districts”(with N. Miyabe)を発表。11月15日、理化学研究所学術講演会で「墨汁の諸性質(第四報)」(山本・渡部と共著)および「二三の生理光学的現象」(山本・渡部と共著)を発表。11月20日、地震研究所談話会で「珊瑚礁に就て」を発表。12月12日、帝国学士院で“Vertical Movement of Earth’s Crust and Growth of Coral Reef”を発表。

「初冬の日記から」、『中央公論』、1月。

「猫の穴掘り」、『大阪朝日新聞』、1月、『東京朝日新聞』、1月。

「思出草」、『東炎』、1月。

「踊る線条」、『東京朝日新聞』、1月。

「徒然草の鑑賞」、『文学』、1月。

「雑記帖より」、『文体』、2月。

「本当の旅の味「ギリシャとスカンデイナヴィヤ」安倍能成氏の紀行記」、『帝国大学新聞』、

2月。

「ある探偵事件」、『大阪朝日新聞』、2月。

アンケート「ドイツ芸術の独白性について」、『カスタニエン』、2月。

「変つた話(四題)」、『経済往来』、3月。

「俳諧瑣談」、『俳句研究』、3月。

「学位に就て」、『改造』、4月。

「ジャーナリズム雑感」、『中央公論』、4月。

「科学に志す人へ」、『帝国大学新聞』、4月。

「『西洋拝見』を読んで」、『東京朝日新聞』、4月。

「函館の大火に就て」、『中央公論』、5月。

「マーカス・ショーとレビュー式教育」、『中央公論』、6月。

「庭の追憶」、『心境』、6月。

「映画雑記」、『キネマ旬報』、6月。

「“豆”と哲人——ピタゴラスの最期」、『東京日日新聞』、7月。

「御返事(石原純君へ)」、『立像』、7月。

「「山中常磐」の映画的手法」、『セルパン』、7月。

「夕凪と夕風」、『週刊朝日』、8月。

「鷹を貰い損なった話」、『行動』、8月。

「観点と距離」、『文芸春秋』、8月。

「喫煙四十年」、『中央公論』、8月。

「初旅」、『旅と伝説』、8月。

「雑記帖より」、『文学』、8月。

「ゴルフ随行記」、『専売協会誌』、8月。

「子規自筆の根岸地図」、『東炎』、8月。

「Rokugwatu no Hare」、『RS』、8月。

「星野温泉より」、『渋柿』、8月。

「藤棚の蔭から」、『中央公論』、9月。

「鳶と油揚」、『工業大学蔵前新聞』、9月。

「明治丗二年頃」、『俳句研究』、9月。

「映画雑感」、『文学界』、9月。

「地図を眺めて」、『東京朝日新聞』、9〜10月。

「疑問と空想」、『科学知識』、10月。

「映画雑感」、『映画評論』、10月。

「室戸の奇現象」、『土陽新聞』、10月。

「小泉八雲秘稿画本『妖魔詩話』」、『帝国大学新聞』、10月。

「破片」、『中央公論』、11月。

「天災と国防」、『経済往来』、11月。

「俳句の型式と其進化」、『俳句研究』、11月。

「青楓の果実蔬菜描写」、津田青楓『線描蔬菜花卉第二画集』、11月。

アンケート「ほんとほん」、『帝国大学新聞』、11月。

『触媒』、岩波書店、12月。

「家鴨と猿」、『文学』、12月。

「鴫突き」、『野鳥』、12月。

「追憶の冬夜」、『短歌研究』、12月。 ]

蝉鳴くや松の梢に千曲川(「八月十五日小宮豊隆氏宛絵葉書」の中より)

嶺すでに麓へぼかす紅葉哉(「十月一日松根豊次郎氏宛絵葉書」の中より)

※この「八月十五日小宮豊隆氏宛絵葉書」は、「長野県北佐久郡沓掛星野温泉旅館」よりのもので、例年、寺田寅彦家族は、避暑でこの星野温泉旅館などを利用していたことが、[寺田寅彦全集文学篇第十七巻(「書簡集三)」などから分かる。

寅彦が亡くなる昭和十年(一九三五)の八月・九月の小宮豊隆氏宛の書簡などから、「寅彦家・豊隆家・安倍能成家・野上豊一郎家・東洋城(独身)」が、家族ぐるみの交遊関係にあったことが覗える

[ 八月二十日 火 長野県北佐久郡軽井沢千ケ瀧グリーンホテルより仙台市北二番丁六八小宮豊隆氏へ(葉書、「寺田正二・寺田弥生・寺田雪子」・「安倍能成・安倍道子・安倍浩二・安倍亮・安倍恭子」の寄書き)

(赤鉛筆にて)

千ケ瀧グリーンホテルの露台より 寅彦

今朝軽井沢から来襲寅彦先生の実行力なきを憐れんで居る 成(※能成)

(黒インキにて) 「寄書き(省略)」

八月二十一日 水 長野県北佐久郡軽井沢千ケ瀧グリーンホテルより長野県北軽井沢法政大学村増田山荘、安倍能成・同夫人・同令息・同令嬢諸氏へ(絵葉書、松根豊次郎・寺田正二・寺田弥生・寺田雪子署名の寄書き)

昨日は失礼、今日は東洋城来襲、午後例のべランダでシューベルトのリンデンバウムを歌って聴かせました。御一同に聴かせなかつたのは恨事であります。

※ 八月二十日に、「軽井沢千ケ瀧グリーンホテル」に滞在中の「寅彦一家」の所に、北軽井沢法政大学村増田山荘」の「能成一家」がやって来て、ここで、寅彦は正二(次男)のピアノ伴奏で、シューベルトの「リンデンバウム(菩提樹)」を御披露する予定であったが、その日は「千ケ瀧グリーンホテル」の茶和会にぶつかっていて、その御披露は実現しなかった。翌日(八月二十一日)、東洋城が突然やって来て、昨日、叶わなかった、寅彦の「リンデンバウム(菩提樹)」の独唱を聴かせたというものである。

九月一日 日 長野県北軽井沢法政大学村より仙台市北二番丁六八小宮豊隆氏へ(絵葉書、松根豊次郎・野上豊一郎・野上八重子・寺田正二・寺田弥生・寺田雪子との寄書き)

(表に)

雨のふる中を北軽井沢へ遊びに来て、松根君に案内して貰つて、野上荘を驚かし、唯今クラブで少憩中であります。 寅彦

昨日東京から同車、連句をやり乍ら軽井沢で別れてこヽへ。今日雨襲来各知人を驚かす。城(※東洋城)

寺田先生や東洋城師がお嬢さんやお坊ちやんと御いつしよに入らつしやいました。あなたのお噂をみんなでいたしております。弥生子(※野上弥生子)