「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その六) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]

その六「大正十一年(一九二二)」

[東洋城・四十五歳。鎌倉で俳諧道場。伊予を指導遍歴。「渋柿」『百号記念号』刊。奥州、伊予に遊ぶ。百号記念大会開催。]

秋山の一路なりけり天に通ず(前書「渋柿満一百号所感」)

梅に訪ひき牡丹に詩会なからめや(「鎌倉俳諧道場四十四句」の冒頭の句。前書「門内有花」)

よき声や春夜の堂のいづこより(「同上」の六句目。前書「夢窓国師)

蛙田も恋猫も遠し下の里(「同上」の十五句目。前書「燈下幾十房」)

花にして桜にして花盛りかな(「同上」の二十句目。前書「俳禅一昧」)

夜半春の石段の闇となりにけり(「同上」の末尾の句。前書「会後寂寥」)

ふるさとや土塀抽(ぬき)んず紅芙蓉(前書「家郷即事」)

初汐や浜からすぐに狭き町(前書「今治市」)

遠島に砂浜ありぬ秋晴るゝ(前書「北条より高浜へ」)

日を昏(くら)う眼持ちけり秋の蝶(前書「松山より中山へ」)

里淋しあまり垂り穂の稲の中

[寅彦=寅日子・四十五歳。連句の実作を始める。小宮豊隆の「客去って唯眺め居る炭火かな」に「麻布へ抜ける木枯の音」とつけたもの。十月、物理学第三講座担当となる。十一月、来日したアインシュタインの特別講義、歓迎レセプション等に出席する。研究のかたわらに油絵を描き、またバイオリンを習い始める。]

物云へど猫は答へぬ寒さ哉(「日記の中より二句/一月三十一日/小宮君への端書のはしに)

冰(こほ)る夜や顔に寄り来る猫の髭(同上)

[豊隆=蓬里雨・三十九歳。 四月、法政大学教授となる。東北帝国大学法文学部独文講座を引き受ける。]

(「寅彦=寅日子」と「豊隆=蓬里雨」との「付合(つけあい)」)

客去つて唯眺め居る炭火かな(「豊隆=蓬里雨」)

麻布へ抜ける木枯の音(「寅彦=寅日子」)

(墓地の空行く木枯の聲)(寅日子「日記・大正十一年一月三十一日」)

気になるは軍曹殿の鼻の疣(いぼ)( 「寅彦=寅日子」)

むざと折りしく秋の色草(同上)

※ この寅日子と蓬里雨の「付合(つけあい)」は、「片々」と題して、『寺田寅彦全集の「文学篇 第七巻』の「連句」の項に収載されている。

下記のアドレスの、「物理学者・寺田寅彦の連句」(水橋禎子稿)によると、「寅彦の連句制作の端緒は大正十一年頃の小宮との書簡の中に認められる」のとおり、これらは、寅彦と豊隆との「書簡(文音)を通して連句(「付け合い」)」の「文音連句」(参考「文音(連句)の作法)の一種のように思われる。

file:///C:/Users/user/Downloads/6%20(2).pdf

「物理学者・寺田寅彦の連句」(水橋禎子稿)

[寅彦の連句制作の端緒は大正十一年頃の小宮との書簡の中に認められる。本格的に作り始めたのは大正一四年頃からである。寅彦の詠んだ連句の数を表1に示す。

表 1 寅彦が諒んだ連句(歌仙)数

年 連句(歌仙)数

1925(T14) 1

1926 (T15/Sl) 4

1927(S2) 4

1928(S3) 5

1929 (S4) 1

1930(S5) 1

1931 (S6) 8

1932(S7) 8

1933 (S8) 6

1934 (S9) 4

1935(Slu) 5

※未完は除く ]

(参考) 「文音(連句)の作法)」(「猫蓑通信」第38号 平成12(2000)年1月15日刊より)

http://www.neko-mino.org/renkuQA/A38.html

[Q38・文音の作法

文音をやりたいと思っていますが、文音の作法などありましたらお教え下さい。

A38

文音とは連衆と一座して一巻を満尾するのではなく、手紙・ハガキ・電話・ファックスなどによって句を付け合う方法です。

Aが発句を三句作ってBに送ると、Bはその中から一句を選んで、その句に脇を三句付けてAに返します。するとAはまたその三句の中から一句を選んで、その脇に今度は第三を三句付けてBに返すという風にして、挙句まで進み、一巻を巻き上げるのです。特別な場合には一句だけで応酬することもないではありませんが、それはお互いの選句の楽しみを奪い、あるいは選句の資格を認めぬ事にもなりかねません。要するに対吟する人に失礼にならぬよう。これが文音の作法の基本です。尤も、昔は互いに五句ずつ遣り取りする作法が守られておりましたが、現代では簡便な三句付けの方がよろこばれ、段々定着して来ました。

それで文音を始めるには、熟知の間柄なら別ですが、そうでない場合は、お互いに、どのような形式の連句を、どの位のスピードで作る心算なのか、大体のところを決めておく方がよろしいと思います。その点の合意がないと、後でいろいろ悶着がおこる可能性があるからです。

文音の人数は、もちろん何人でも出来るわけですが、たとえば追善百韻の付け廻しなどを除いて、せいぜい三・四人ぐらいまでが最適ではないでしょうか。あまり多いと連衆心のない人が紛れこむ恐れがあり、一巻の気分も滅茶苦茶になってしまうものです。

文音の連句では、実際の一座の楽しい雰囲気が味わえないかわりに、前句を貰ってから付句を十分考え、それを練る時間がたっぷりあることが最大の特色であり長所であります。ただ、それに溺れてしまうと、前句を聞いて即座にそれに応ずる、いわゆる丁々発止のおもしろさがなくなり、また時間があるのにまかせて凝った句ばかりを付けると、一巻が重くなって生気を失う危険性も出て来ます。またあまり返句が遅いと、折角盛り上がっている連衆の気分に水を注す結果になりかねません。出来るだけ早く返句するよう心掛けるベきでありましょう。

ハガキの書き方も別にきまりはありません。

たとえば「文音歌仙 春愁の巻」と第一行に書き、「オ3 石尊掻き海猫ふり仰ぐこともなし 貴什」と次の行に書いたあとは、

「オ4 潮に濡れて光る袖口 拙次」・「乳ほしがりてぐずる背の児 拙次」等、自句を三句、余白は何を書いてもよいのです。

さらに文音が終ったら、必ず校合・清書して、一巻の反省をすることが望ましいです。]

これらを踏まえると、上記の「文音(書簡)連句「付合い」)は、次のとおりのものと解することも出来よう。

(発句=一句目) 客去つて唯眺め居る炭火かな(「豊隆=蓬里雨」、「炭火」=冬)

という「豊隆→寅彦」への「文音(手紙か端書)」という提示に対して、それに応えて「寅彦→豊隆」への「文音(手紙か端書)」で、次の三句(付け句)を返信した。

(脇句=二句目) 麻布へ抜ける木枯の音(「寅彦=寅日子」、「木枯」=冬)

(第三=三句目) 気になるは軍曹殿の鼻の疣(いぼ)( 「同上」、雑)

(四=四句目) むざと折りしく秋の色草(「同上」、「秋」=秋)

(脇句=二句目)の下に記載されている「(墓地の空行く木枯の聲)(寅日子「日記・大正十一年一月三十一日」)」は、寅彦の、この句の「初案」などのメモ書きの句なのであろう。

『渋柿の木の下で(中村英利子著)』では、この「付合い」を、「麻布三連隊」の駐屯地近くの小宮豊隆家での作として、脇句の「麻布へ抜ける木枯の音」も、第三の「気になるは軍曹殿の鼻の疣(いぼ)」も、その「麻布三連隊」からの連想のものとして解している。

その連想の解も捨て難いが、このメモ書きの「墓地の空行く木枯の聲」(初案?)から改案として、麻布へ抜ける木枯の音」の「麻布」は、「近衛師団監督部長」を歴任した「実父・利正」、そして、初婚(十九歳・寅彦と十五歳・夏子)の、その新妻「夏子」の父(「近衛歩兵第二旅団長」などを歴任し陸軍中将となり、後に、男爵を叙爵し華族となり、牛込区議、富士生命社長を務めた『坂井重季』(墓所は青山霊園) )」に連なるイメージとして捉えることも出来よう。

と同時に、下記アドレスの、『東洋城全句集(下巻)』の「連句篇」の冒頭の「歌仙(大正五年)」の、次の連句に準拠しているものと解したい。

(再掲)

[ https://yahan.blog.ss-blog.jp/

(発句)何時の間に月になり居りし花野かな(東洋城)

(「脇・第三・四句目」=「三つ物」)

(脇句) 鹿かあらぬか遠山の声(霽月)

(第三)温泉冷めすと障子〆切るうそ寒み(同上)

(四) 又くりかへす旅行案内(同上)

(以下、略) ]

そして、これらのことは、東洋城の「俳諧 新三つ物」(大正十三年五月「渋柿」所収)そして、「連句形式 起承転結―四折十二句の連句―」(大正十五年六月「渋柿」所収)の俳論などで、その実作が試みられていくものと解したい。

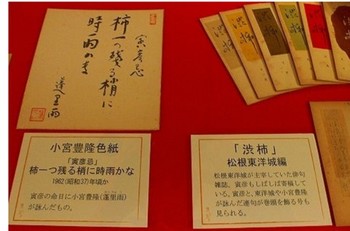

小宮豊隆色紙『寅彦忌 柿一つ残る梢に時雨かな 蓬里雨』と松根東洋城編『渋柿』(1932年~1933年出版)(「高知県立文学館」)

https://ameblo.jp/kochi-narukochan/entry-10789029253.html

(追記一) TORSO(大正十四年八月「渋柿」)周辺

http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2012_11_02.html

[「連句の魅力(連句入門Ⅰ)市川千年稿

「連句の基本は、一、前の句につける。二、鎖のようにつながる。三、同じことをしない(森羅万象を歌いあげよう)」「かつて寺田寅彦が「渋柿」に、トルソという革新的な連句を発表したことがありました。そのトルソは余分なものを切り捨て、連句の原点を求めるというものでした。」「今、ここに、私たちの連句の形式を「帰ってきたトルソ」と命名します。」

▽トルソー 首および四肢を欠く胴体だけの彫像

▽「澁柿」俳誌。大正四年(一九一五)二月創刊。主宰・松根東洋城(明治十一~昭和三九)。誌名は、大正天皇が俳句につきご下問、東洋城が奉答した句「渋柿のごときものにては候へど」による。昭和二七年東洋城隠退し野村喜舟が主宰となる。平成十七年十二月号で一千百号(連句協会報一六一号)。「渋柿はその芭蕉に於いてなされし如く連句を大切にす。之により多くの俳諧を闡明(せんめい)拡充し高揚す」

TORSO(大正十四年八月『渋柿』)

シヤコンヌや国は亡びし歌の秋 寅日子

ラディオにたかる肌寒の群 ゝ

屋根裏は月さす窓の奢りにて 蓬里雨

古里遠し母病むといふ文 ゝ

新しきシャツのボタンのふと取れし 子

手函の底に枯るゝ白薔薇 ゝ

忘れにしあらねど恋はもの憂くて 雨

春雨の夜を忍び音のセロ 子

見下ろせば暗き彼方は海に似て 雨

▽シャコンヌ バロック時代に始まったゆるやかな3拍子の舞曲で、一種の変奏曲。十六世紀に中南米からスペイン・イタリアに伝えられた舞曲に基づく。

▽蓬里雨(ほうりう) 小宮豊隆(明治十七~昭和四一)の俳号。

▽「「トルソ」という題は、それに費やす時間の関係上、歌仙形式の三十六でまとめるのが困難だったので、三句でまとめたり、六句でまとめたり、十句でまとめたり、その時々の気分次第で、いろいろになったが、結局それは、歌仙の断片にすぎないという意味を、しゃれて「トルソ」と名づけたまでであると小宮は云う。」(『寺田寅彦と連句』小林惟司 勉誠出版 平成一四)

「「トルソ」頂戴、いずれも結構でありますが、・・・それからこれは僕も気がつかなかったのだが、「シャコンヌ」の巻の長句が四つ続けて「て止め」になっています。これもいかがいたしましょうか。ご相談申し上げます。・・・」(小宮豊隆宛寺田書簡・大正十四年五月十六日) ]「芭蕉会議」所収「連句の魅力(連句入門Ⅰ)市川千年稿」

http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2013_10_01/06.html

[(連句を楽しむ その六 市川千年稿)

小宮豊隆宛寺田書簡(大正十四年五月十六日)には「・・・それからこれは僕も気がつかなかったのだが、「シャコンヌ」の巻の長句が四つ続けて「て止め」になっています。これもいかがいたしましょうか。ご相談申し上げます。」とあるので、「新しきシャツのボタンのふと取れし」は最初「・・・ふと取れて」であったことが分かる。

小宮豊隆は「「トルソ」という題は、それに費やす時間の関係上、歌仙形式の三十六でまとめるのが困難だったので、三句でまとめたり、六句でまとめたり、十句でまとめたり、その時々の気分次第で、いろいろになったが、結局それは、歌仙の断片にすぎないという意味を、しゃれて「トルソ」と名づけたまでである」と語っていたそうだ。(『寺田寅彦と連句』小林惟司 勉誠出版 平成一四)

寺田寅彦は「徒然草から受けた影響の一つと思はるゝものに自分の俳諧に対する興味と理解の起源があるやうに思ふ。」「心の自由を得てはじめて自己を認識することができる。・・・第百三十七段の前半を見れば、心の自由から風流俳諧の生れる所以を悟ることが出来よう。」(「徒然草の鑑賞」昭和九年)と述べている。「花は盛りに、月は隈なきをのみ見る物かは・・・」。「心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつけ」られていった『徒然草』全二四四段の宇宙と連句の宇宙はどうやらつながっているようだ。(俳句雑誌『蝶』205号(2014年1・2月)]

(追記二)「TORSO―RONDO」(大正十五年十二月「潮音」)周辺

file:///C:/Users/user/Downloads/6%20(1).pdf

[「物理学者・寺田寅彦の連句」(水橋禎子稿)

RONDO №.7

塀のうちなる芝の枯色 蓬里雨

供侍の火鉢の灰も静まりて 寅日子

さざめきめきながら皿洗ふ音 雨

すれ違ふ廊下の簡の仇心 子

夢みる様に匂ふ木犀 雨

不図さめて開けば温泉を噴く谷の音 子

しんとしたのは雪が降るのか 雨

老の限に涙の光る強意見 子

詰ったまゝで煙管ころがる 雨

掃き寄せて縁の日南の塵寒く 子

塀のうちなる・・・

興味深いのは、大正一四~一五年頃、一風変わった連句論や実作が見られることである。

寅彦(寅日子)と小宮(蓬盟雨)・東洋城との日本文学の諸断片」(大正一四年)の中で、寅彦はこのような発言をしている。(中略)

(寅日子)しかしともかくも、連句が他の詩形に比べてよほど飛び放れて変っている事はたしかである。むしろある意味で音楽と似通った点が多いように思う。(略) 音楽の旋律は順序を逆にするとまるでちがったものになってしまう。連句の順序を逆転して読んで行ったらどんなものだろうという問題が起って来る。これは六かしい問題であろうが、私のちょっと試験してみた処では逆に読んでも相当に面白い場合が少なくないようである。

(中略)

『ロンド」といふのは、発句から始めて脇・第三と十句自まで続けて行くうちに、いくらかづつ加減して、その十句自が前句に附くとともに、亦うまく第一の発句に附くやうに工夫して附ける、従って全体が環をなしてぐるぐる廻るやうにと心がけたので、『ロンド」と名づけたのである。(『寺田寅彦全集 文学篇 第七巻・岩波書店)』月報「寅彦と俳諧(小宮豊隆稿・昭和二五年一一月)」) (補記一) 「トルソー(TORSO)」と「ロンド(RONDO)」(「寅日子と蓬里雨」の「新連句」)周辺について(メモ)

東洋城が、その主宰誌「渋柿」で、「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟などで試みた「新連句」(新連句の試み)は、「俳諧六つ物」(大正十五年)」、「二枚折」(大正十五年)、「二枚屏風」(大正十五年)、「二つ折」(昭和三年・昭和七年)、「TORSO」(大正十五年)、「起承転結」(大正十五年~昭和五年)、『新三つ物』(大正十四年~昭和六年)」と、謂わば、東洋城の「俳諧(連句)・俳句(発句・巻頭句)」観(「俳論」)に基づくものは、『東洋城全句集(下巻)』に、その「俳論」を含めて、その実作が収載されている。

しかし、その「トルソー(TORSO)」のうちの、「ロンド(RONDO)」という形式ものは、

東洋城の「俳諧(連句)・俳句(発句・巻頭句)」観に基づく、その「起承転結」(大正十五年~昭和五年)の「連句新形式起承転結」(「四折十二句の連句」)とは、異質の世界のもので、より多く、「ヴァイオリン奏者」でもある、「寅彦(寅日子)」の世界のものであろう。

ここで、「師(芭蕉)の曰く『たとへば歌仙は三十六歩なり。一歩も後に帰る心なし。行くにしたがひ心の改まるは、ただ先へ行く心なればなり(『三冊子』土芳著)』」の、「俳諧・連句」の「歌仙(三十六句・二花三月)」の、その「一歩も後に帰る心なし」に相反することになる。

「トルソー(TORSO)」という形式は、東洋城らの「渋柿」で実践された、「俳諧新三つ物」・「俳諧六つ物」・「俳諧起承転結(四折十二句、月花一句)」の、一形式のものとして、「一歩も戻る心なし」の、「俳諧・連句」の基本中の基本の原則を踏まえている。

その「トルソー(TORSO)」の一形式の「ロンド(RONDO)」形式というのは、「発句のことは行きて帰る心の味はひなり。例えば、”山里は漫才遅し梅の花”といふ類なり。”山里は漫才遅し”と言ひはなして、梅は咲けりといふ心のごとくに、行きて帰るの心、発句なり(三冊子)」の、「発句のことは行きて帰る心の味はひなり」の、いわゆる、「発句はとり合物也(あわせものなり)。二つとり合わせて、よくとりはやすを上手と云うなり(森川許六著「篇突」)」の、「行きて帰る心」は、「発句」論だけではなく、一巻を成した「俳諧・連句(歌仙)」の諸形式にも、それが何らかの形で関与しているという、これまた、「物理学者(理論)・ヴァイオリン奏者(音楽)・連句・俳句・随筆作家(文芸)」の、一つの警鐘として理解したい。

「トルソ/彫刻 / 金属像 / 大正 / 日本/戸張孤雁 (1882-1927)/とばりこがん/1914年(大正3)年/ブロンズ/H20.0

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/43251

[ 高さ20cmの小品であるが、腰部から腹部、腹部から胸部へと、なだらかな起伏を示す量塊と、わずかにひねられた上半身の動勢など、豊かな表現を見せる、堂々とした作品である。東京。日本橋に生まれた孤雁は、もともと画家を志して渡米する。しかし、才気あふれる彫刻家、荻原守衛を通じてロダンに傾倒し、彫刻に転向した。

この「トルソ」の根底にあるのは、人間の生命に対するロマンチックな感動であり、その作風は、デリケートな形体把握と、みずみずしい肉づけの美しさを特徴とする。孤雁はモデルを表面的に写しとる当時の文展アカデミズムに疑問を抱き、生命感にあふれる新鮮な写実主義へと向かう。その意味で彼は、写真的な真実を排し、生きた真実をめざすロダンと荻原の系譜を引き継ぐ彫刻家といってよい。荻原の臨終に際して、孤雁が「折角開かれんとした我が彫刻界が、彼の早逝によって残念にも解し得ず、旧の杢阿弥に還った」と嘆いたのも無理はない。(中谷伸生)]

(補記二)「東洋城の連句」周辺

file:///C:/Users/user/Downloads/KB21%20(2).pdf

(補記三)「漱石と東洋城との連句」周辺

[ 病院

蝙蝠の宵々梅や薄き粥 (漱石)

団扇絵飽きし名所の月 (東洋城)

註文の鮎釣る男瀬に見えて (城)

庄屋の門にゴム輪一台 (石)

相伝の金創膏も練らぬよし (石)

遊女屋続き外楼

(こんな稿片が出てきた。表六句だけであとのないのも今は淋しい。大正八年 城記 )

http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2013_10_01/03.html

正岡子規が「発句は文学なり、連俳は文学に非ず。」(明治二六年「芭蕉雑談」)と評価した連句を、高浜虚子は「聯句はさまざまの宇宙の現象、それは連絡のない宇宙の現象を變化の鹽梅克く横様に配列したものである。」「聯句の面白味は半分その變化の點に在るのだ。」「蓋し聯句中の或る一句の趣味は其の句のすぐ前の句、及其の句のすぐ後の句の聯想によつて助けらるゝが為め(恰も俳句が季の者によつて助けらるゝが如く)季のものゝ助けを借らずとも充分に詩趣を運ぶことが出来る。」と「ホトトギス」第八号(明治三二年五月)で擁護している。

一方、子規は「自分は連句といふ者余り好まねば、古俳書を見ても連句を読みし事無く、又自ら作りし例も甚だ稀である。然るに此等の集にある連句を読めばいたく興に入り感に堪ふるので、終には、これほど面白い者ならば自分も連句をやつて見たいといふ念が起つて来る」と言っている事実がある。(「ホトトギス」第三巻第三号(明治三二年十二月)「発句を連句一巻から切り離し、これに「俳句」という名を付けて、新しい芸術とし」(『連句辞典』)「短詩形として自覚を明確にし」(『俳諧大辞典』)「地発句(ぢほっく・連句を伴わない発句)を新生させた」(『俳文学大辞典』)正岡子規は明治三五年九月十九日に死去。

その二年後の「ホトトギス」明治三七年九月号で虚子は、「俳諧といへば俳諧連歌の事である事はいふ迄も無いが、此明治の俳運復興以来文學者仲間には俳諧連歌は殆ど棄てゝ顧みられ無いで、同時に発句が俳句と呼ばるゝやうになつて、俳諧といふ二字が殆ど俳句といふ事と紛らわしくなつた。」と冒頭で述べ「連句論」を掲載。蕉門の『猿蓑』の「市中は」歌仙を「法則」「意味」「私見」と「三條」に分けて論じ、連句の文学的価値に迫った。

同年十月、虚子は、夏目漱石、坂本四方太(ホトトギス選者)と三吟歌仙を巻いている。その平句の一節は次のように展開。人事句を楽しんでいることがよく分る。

反吐を吐きたる乗合の僧 四方太

意地惡き肥後侍の酒臭く 漱 石

切つて落せし燭臺の足 虚 子

発句にて戀する術もなかりけり 虚 子

妹の婿に家を譲りて 四方太

和歌山で敵に遭ひぬ年の暮 漱 石

なお、この歌仙が巻かれた翌年の「ホトトギス」明治三八年一月号に漱石の「吾輩は猫である」が発表された。さて、「花鳥諷詠と申しますのは花鳥風月を諷詠するといふことで、一層細密に云へば、春夏秋冬四時の移り變りに依つて起る自然界の現象、並にそれに伴ふ人事界の現象を諷詠するの謂であります。」という虚子の自序(『虚子句集』春秋社 昭和三年)対して川崎展宏は高浜虚子全集(毎日新聞社)の月報⑥(昭和四九年四月)で次のように述べている。

「このよく知られた、棒のような定義に、昭和初年代、反ホトトギスの青年たちはいらだったことだろう。いらだったのは「近代」である。俳句を一個独立の近代詩たらしめようとする者たちにとって、今更何が花鳥風月か、ということになる。新興俳句から、いわゆる前衛俳句に至る烈しい俳句近代化の、ないしは現代化の運動は、子規の俳句革新の意図を、それぞれの年代の青年たちが、彼らの生きた時代に力点を置いて推し進めた運動であって、つねに、俳句が現代詩としての問題意識を進んで担おうとした結果であった。連句の座が崩壊し、そこから発句ではなく俳句として出発した近代俳句の、一つの必然の道なのである。

虚子の「花鳥諷詠」は、いまにして思えば、連句の座を失った近代にあって、なお人々の心に残っていた花鳥風月への思ひを拠りどころに、何とかして発句性を回復しようとしたものであった。」

「連句の座」(もちろん芭蕉の座は失われている)が脈々とつながっているから、こうして拙文を書かせてもらっているわけで、私などはこの虚子の花鳥諷詠論はまさに連句のことを的確に表現していると感じる者である。「連句の座を失った近代」に「連句雑俎」(昭和六年)、「俳諧の本質的概論」(昭和七年)を著し、松根東洋城、小宮豊隆らと盛んに連句の実作も試みた寺田寅彦の熱い思いを紹介しよう。

「この芸術はまたある意味で近代の活動映画の先駆者であり、ことにいわゆるモンタージュ映画や前衛映画、そうしておそらく未来に属するいろいろの映画芸術の予想のようなものでもある。それだのに、この「俳諧」という名が多くの人には現代の日本人とは何の交渉もない過去のゆう霊の名のように響くのは何ゆえか。その少なくも一つの理由は、これが従来ただいわゆる宗匠たちのかび臭いずだ袋の奥に秘められて、生きて歩いている人々の、うかがい見るのを許しても、手に取りはだに触れることを許されなかったせいであろう。俳諧自身はかび臭いものではない。いわゆる「さび」や「しおり」は枯骨のようなものではなくて、中には生々しい肉も血もあり、近ごろのいわゆるエロもグロもすべてのものを含有している。このユニークな永久に新鮮でありうべき芸術はすべての日本人に自由に解放され享有されなければならない。そうしてすべての人は自由に各自の解釈、各自の演奏を試みてもさしつかえないものである。俳諧も音楽同様に言葉や理屈では到底説明し難いものだからである。」(昭和六年一月三十日、東京朝日新聞『芭蕉連句の根本解説』(太田水穂著)の書評より抜粋)

通されて二階眩ゆき若葉かな 寅日子

まゐらす茶にも夏空の雲 行 人

これは、行人こと詩人の尾崎喜八が、生前の寅彦の句を発句として昭和二三年に連衆二人と巻いた脇起り歌仙の付合。座の成立、それは他者と共に楽しむ所から始まるのである。

(俳句雑誌『蝶』202号掲載(2013年7・8月)) ]

[東洋城・四十五歳。鎌倉で俳諧道場。伊予を指導遍歴。「渋柿」『百号記念号』刊。奥州、伊予に遊ぶ。百号記念大会開催。]

秋山の一路なりけり天に通ず(前書「渋柿満一百号所感」)

梅に訪ひき牡丹に詩会なからめや(「鎌倉俳諧道場四十四句」の冒頭の句。前書「門内有花」)

よき声や春夜の堂のいづこより(「同上」の六句目。前書「夢窓国師)

蛙田も恋猫も遠し下の里(「同上」の十五句目。前書「燈下幾十房」)

花にして桜にして花盛りかな(「同上」の二十句目。前書「俳禅一昧」)

夜半春の石段の闇となりにけり(「同上」の末尾の句。前書「会後寂寥」)

ふるさとや土塀抽(ぬき)んず紅芙蓉(前書「家郷即事」)

初汐や浜からすぐに狭き町(前書「今治市」)

遠島に砂浜ありぬ秋晴るゝ(前書「北条より高浜へ」)

日を昏(くら)う眼持ちけり秋の蝶(前書「松山より中山へ」)

里淋しあまり垂り穂の稲の中

[寅彦=寅日子・四十五歳。連句の実作を始める。小宮豊隆の「客去って唯眺め居る炭火かな」に「麻布へ抜ける木枯の音」とつけたもの。十月、物理学第三講座担当となる。十一月、来日したアインシュタインの特別講義、歓迎レセプション等に出席する。研究のかたわらに油絵を描き、またバイオリンを習い始める。]

物云へど猫は答へぬ寒さ哉(「日記の中より二句/一月三十一日/小宮君への端書のはしに)

冰(こほ)る夜や顔に寄り来る猫の髭(同上)

[豊隆=蓬里雨・三十九歳。 四月、法政大学教授となる。東北帝国大学法文学部独文講座を引き受ける。]

(「寅彦=寅日子」と「豊隆=蓬里雨」との「付合(つけあい)」)

客去つて唯眺め居る炭火かな(「豊隆=蓬里雨」)

麻布へ抜ける木枯の音(「寅彦=寅日子」)

(墓地の空行く木枯の聲)(寅日子「日記・大正十一年一月三十一日」)

気になるは軍曹殿の鼻の疣(いぼ)( 「寅彦=寅日子」)

むざと折りしく秋の色草(同上)

※ この寅日子と蓬里雨の「付合(つけあい)」は、「片々」と題して、『寺田寅彦全集の「文学篇 第七巻』の「連句」の項に収載されている。

下記のアドレスの、「物理学者・寺田寅彦の連句」(水橋禎子稿)によると、「寅彦の連句制作の端緒は大正十一年頃の小宮との書簡の中に認められる」のとおり、これらは、寅彦と豊隆との「書簡(文音)を通して連句(「付け合い」)」の「文音連句」(参考「文音(連句)の作法)の一種のように思われる。

file:///C:/Users/user/Downloads/6%20(2).pdf

「物理学者・寺田寅彦の連句」(水橋禎子稿)

[寅彦の連句制作の端緒は大正十一年頃の小宮との書簡の中に認められる。本格的に作り始めたのは大正一四年頃からである。寅彦の詠んだ連句の数を表1に示す。

表 1 寅彦が諒んだ連句(歌仙)数

年 連句(歌仙)数

1925(T14) 1

1926 (T15/Sl) 4

1927(S2) 4

1928(S3) 5

1929 (S4) 1

1930(S5) 1

1931 (S6) 8

1932(S7) 8

1933 (S8) 6

1934 (S9) 4

1935(Slu) 5

※未完は除く ]

(参考) 「文音(連句)の作法)」(「猫蓑通信」第38号 平成12(2000)年1月15日刊より)

http://www.neko-mino.org/renkuQA/A38.html

[Q38・文音の作法

文音をやりたいと思っていますが、文音の作法などありましたらお教え下さい。

A38

文音とは連衆と一座して一巻を満尾するのではなく、手紙・ハガキ・電話・ファックスなどによって句を付け合う方法です。

Aが発句を三句作ってBに送ると、Bはその中から一句を選んで、その句に脇を三句付けてAに返します。するとAはまたその三句の中から一句を選んで、その脇に今度は第三を三句付けてBに返すという風にして、挙句まで進み、一巻を巻き上げるのです。特別な場合には一句だけで応酬することもないではありませんが、それはお互いの選句の楽しみを奪い、あるいは選句の資格を認めぬ事にもなりかねません。要するに対吟する人に失礼にならぬよう。これが文音の作法の基本です。尤も、昔は互いに五句ずつ遣り取りする作法が守られておりましたが、現代では簡便な三句付けの方がよろこばれ、段々定着して来ました。

それで文音を始めるには、熟知の間柄なら別ですが、そうでない場合は、お互いに、どのような形式の連句を、どの位のスピードで作る心算なのか、大体のところを決めておく方がよろしいと思います。その点の合意がないと、後でいろいろ悶着がおこる可能性があるからです。

文音の人数は、もちろん何人でも出来るわけですが、たとえば追善百韻の付け廻しなどを除いて、せいぜい三・四人ぐらいまでが最適ではないでしょうか。あまり多いと連衆心のない人が紛れこむ恐れがあり、一巻の気分も滅茶苦茶になってしまうものです。

文音の連句では、実際の一座の楽しい雰囲気が味わえないかわりに、前句を貰ってから付句を十分考え、それを練る時間がたっぷりあることが最大の特色であり長所であります。ただ、それに溺れてしまうと、前句を聞いて即座にそれに応ずる、いわゆる丁々発止のおもしろさがなくなり、また時間があるのにまかせて凝った句ばかりを付けると、一巻が重くなって生気を失う危険性も出て来ます。またあまり返句が遅いと、折角盛り上がっている連衆の気分に水を注す結果になりかねません。出来るだけ早く返句するよう心掛けるベきでありましょう。

ハガキの書き方も別にきまりはありません。

たとえば「文音歌仙 春愁の巻」と第一行に書き、「オ3 石尊掻き海猫ふり仰ぐこともなし 貴什」と次の行に書いたあとは、

「オ4 潮に濡れて光る袖口 拙次」・「乳ほしがりてぐずる背の児 拙次」等、自句を三句、余白は何を書いてもよいのです。

さらに文音が終ったら、必ず校合・清書して、一巻の反省をすることが望ましいです。]

これらを踏まえると、上記の「文音(書簡)連句「付合い」)は、次のとおりのものと解することも出来よう。

(発句=一句目) 客去つて唯眺め居る炭火かな(「豊隆=蓬里雨」、「炭火」=冬)

という「豊隆→寅彦」への「文音(手紙か端書)」という提示に対して、それに応えて「寅彦→豊隆」への「文音(手紙か端書)」で、次の三句(付け句)を返信した。

(脇句=二句目) 麻布へ抜ける木枯の音(「寅彦=寅日子」、「木枯」=冬)

(第三=三句目) 気になるは軍曹殿の鼻の疣(いぼ)( 「同上」、雑)

(四=四句目) むざと折りしく秋の色草(「同上」、「秋」=秋)

(脇句=二句目)の下に記載されている「(墓地の空行く木枯の聲)(寅日子「日記・大正十一年一月三十一日」)」は、寅彦の、この句の「初案」などのメモ書きの句なのであろう。

『渋柿の木の下で(中村英利子著)』では、この「付合い」を、「麻布三連隊」の駐屯地近くの小宮豊隆家での作として、脇句の「麻布へ抜ける木枯の音」も、第三の「気になるは軍曹殿の鼻の疣(いぼ)」も、その「麻布三連隊」からの連想のものとして解している。

その連想の解も捨て難いが、このメモ書きの「墓地の空行く木枯の聲」(初案?)から改案として、麻布へ抜ける木枯の音」の「麻布」は、「近衛師団監督部長」を歴任した「実父・利正」、そして、初婚(十九歳・寅彦と十五歳・夏子)の、その新妻「夏子」の父(「近衛歩兵第二旅団長」などを歴任し陸軍中将となり、後に、男爵を叙爵し華族となり、牛込区議、富士生命社長を務めた『坂井重季』(墓所は青山霊園) )」に連なるイメージとして捉えることも出来よう。

と同時に、下記アドレスの、『東洋城全句集(下巻)』の「連句篇」の冒頭の「歌仙(大正五年)」の、次の連句に準拠しているものと解したい。

(再掲)

[ https://yahan.blog.ss-blog.jp/

(発句)何時の間に月になり居りし花野かな(東洋城)

(「脇・第三・四句目」=「三つ物」)

(脇句) 鹿かあらぬか遠山の声(霽月)

(第三)温泉冷めすと障子〆切るうそ寒み(同上)

(四) 又くりかへす旅行案内(同上)

(以下、略) ]

そして、これらのことは、東洋城の「俳諧 新三つ物」(大正十三年五月「渋柿」所収)そして、「連句形式 起承転結―四折十二句の連句―」(大正十五年六月「渋柿」所収)の俳論などで、その実作が試みられていくものと解したい。

小宮豊隆色紙『寅彦忌 柿一つ残る梢に時雨かな 蓬里雨』と松根東洋城編『渋柿』(1932年~1933年出版)(「高知県立文学館」)

https://ameblo.jp/kochi-narukochan/entry-10789029253.html

(追記一) TORSO(大正十四年八月「渋柿」)周辺

http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2012_11_02.html

[「連句の魅力(連句入門Ⅰ)市川千年稿

「連句の基本は、一、前の句につける。二、鎖のようにつながる。三、同じことをしない(森羅万象を歌いあげよう)」「かつて寺田寅彦が「渋柿」に、トルソという革新的な連句を発表したことがありました。そのトルソは余分なものを切り捨て、連句の原点を求めるというものでした。」「今、ここに、私たちの連句の形式を「帰ってきたトルソ」と命名します。」

▽トルソー 首および四肢を欠く胴体だけの彫像

▽「澁柿」俳誌。大正四年(一九一五)二月創刊。主宰・松根東洋城(明治十一~昭和三九)。誌名は、大正天皇が俳句につきご下問、東洋城が奉答した句「渋柿のごときものにては候へど」による。昭和二七年東洋城隠退し野村喜舟が主宰となる。平成十七年十二月号で一千百号(連句協会報一六一号)。「渋柿はその芭蕉に於いてなされし如く連句を大切にす。之により多くの俳諧を闡明(せんめい)拡充し高揚す」

TORSO(大正十四年八月『渋柿』)

シヤコンヌや国は亡びし歌の秋 寅日子

ラディオにたかる肌寒の群 ゝ

屋根裏は月さす窓の奢りにて 蓬里雨

古里遠し母病むといふ文 ゝ

新しきシャツのボタンのふと取れし 子

手函の底に枯るゝ白薔薇 ゝ

忘れにしあらねど恋はもの憂くて 雨

春雨の夜を忍び音のセロ 子

見下ろせば暗き彼方は海に似て 雨

▽シャコンヌ バロック時代に始まったゆるやかな3拍子の舞曲で、一種の変奏曲。十六世紀に中南米からスペイン・イタリアに伝えられた舞曲に基づく。

▽蓬里雨(ほうりう) 小宮豊隆(明治十七~昭和四一)の俳号。

▽「「トルソ」という題は、それに費やす時間の関係上、歌仙形式の三十六でまとめるのが困難だったので、三句でまとめたり、六句でまとめたり、十句でまとめたり、その時々の気分次第で、いろいろになったが、結局それは、歌仙の断片にすぎないという意味を、しゃれて「トルソ」と名づけたまでであると小宮は云う。」(『寺田寅彦と連句』小林惟司 勉誠出版 平成一四)

「「トルソ」頂戴、いずれも結構でありますが、・・・それからこれは僕も気がつかなかったのだが、「シャコンヌ」の巻の長句が四つ続けて「て止め」になっています。これもいかがいたしましょうか。ご相談申し上げます。・・・」(小宮豊隆宛寺田書簡・大正十四年五月十六日) ]「芭蕉会議」所収「連句の魅力(連句入門Ⅰ)市川千年稿」

http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2013_10_01/06.html

[(連句を楽しむ その六 市川千年稿)

小宮豊隆宛寺田書簡(大正十四年五月十六日)には「・・・それからこれは僕も気がつかなかったのだが、「シャコンヌ」の巻の長句が四つ続けて「て止め」になっています。これもいかがいたしましょうか。ご相談申し上げます。」とあるので、「新しきシャツのボタンのふと取れし」は最初「・・・ふと取れて」であったことが分かる。

小宮豊隆は「「トルソ」という題は、それに費やす時間の関係上、歌仙形式の三十六でまとめるのが困難だったので、三句でまとめたり、六句でまとめたり、十句でまとめたり、その時々の気分次第で、いろいろになったが、結局それは、歌仙の断片にすぎないという意味を、しゃれて「トルソ」と名づけたまでである」と語っていたそうだ。(『寺田寅彦と連句』小林惟司 勉誠出版 平成一四)

寺田寅彦は「徒然草から受けた影響の一つと思はるゝものに自分の俳諧に対する興味と理解の起源があるやうに思ふ。」「心の自由を得てはじめて自己を認識することができる。・・・第百三十七段の前半を見れば、心の自由から風流俳諧の生れる所以を悟ることが出来よう。」(「徒然草の鑑賞」昭和九年)と述べている。「花は盛りに、月は隈なきをのみ見る物かは・・・」。「心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつけ」られていった『徒然草』全二四四段の宇宙と連句の宇宙はどうやらつながっているようだ。(俳句雑誌『蝶』205号(2014年1・2月)]

(追記二)「TORSO―RONDO」(大正十五年十二月「潮音」)周辺

file:///C:/Users/user/Downloads/6%20(1).pdf

[「物理学者・寺田寅彦の連句」(水橋禎子稿)

RONDO №.7

塀のうちなる芝の枯色 蓬里雨

供侍の火鉢の灰も静まりて 寅日子

さざめきめきながら皿洗ふ音 雨

すれ違ふ廊下の簡の仇心 子

夢みる様に匂ふ木犀 雨

不図さめて開けば温泉を噴く谷の音 子

しんとしたのは雪が降るのか 雨

老の限に涙の光る強意見 子

詰ったまゝで煙管ころがる 雨

掃き寄せて縁の日南の塵寒く 子

塀のうちなる・・・

興味深いのは、大正一四~一五年頃、一風変わった連句論や実作が見られることである。

寅彦(寅日子)と小宮(蓬盟雨)・東洋城との日本文学の諸断片」(大正一四年)の中で、寅彦はこのような発言をしている。(中略)

(寅日子)しかしともかくも、連句が他の詩形に比べてよほど飛び放れて変っている事はたしかである。むしろある意味で音楽と似通った点が多いように思う。(略) 音楽の旋律は順序を逆にするとまるでちがったものになってしまう。連句の順序を逆転して読んで行ったらどんなものだろうという問題が起って来る。これは六かしい問題であろうが、私のちょっと試験してみた処では逆に読んでも相当に面白い場合が少なくないようである。

(中略)

『ロンド」といふのは、発句から始めて脇・第三と十句自まで続けて行くうちに、いくらかづつ加減して、その十句自が前句に附くとともに、亦うまく第一の発句に附くやうに工夫して附ける、従って全体が環をなしてぐるぐる廻るやうにと心がけたので、『ロンド」と名づけたのである。(『寺田寅彦全集 文学篇 第七巻・岩波書店)』月報「寅彦と俳諧(小宮豊隆稿・昭和二五年一一月)」) (補記一) 「トルソー(TORSO)」と「ロンド(RONDO)」(「寅日子と蓬里雨」の「新連句」)周辺について(メモ)

東洋城が、その主宰誌「渋柿」で、「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟などで試みた「新連句」(新連句の試み)は、「俳諧六つ物」(大正十五年)」、「二枚折」(大正十五年)、「二枚屏風」(大正十五年)、「二つ折」(昭和三年・昭和七年)、「TORSO」(大正十五年)、「起承転結」(大正十五年~昭和五年)、『新三つ物』(大正十四年~昭和六年)」と、謂わば、東洋城の「俳諧(連句)・俳句(発句・巻頭句)」観(「俳論」)に基づくものは、『東洋城全句集(下巻)』に、その「俳論」を含めて、その実作が収載されている。

しかし、その「トルソー(TORSO)」のうちの、「ロンド(RONDO)」という形式ものは、

東洋城の「俳諧(連句)・俳句(発句・巻頭句)」観に基づく、その「起承転結」(大正十五年~昭和五年)の「連句新形式起承転結」(「四折十二句の連句」)とは、異質の世界のもので、より多く、「ヴァイオリン奏者」でもある、「寅彦(寅日子)」の世界のものであろう。

ここで、「師(芭蕉)の曰く『たとへば歌仙は三十六歩なり。一歩も後に帰る心なし。行くにしたがひ心の改まるは、ただ先へ行く心なればなり(『三冊子』土芳著)』」の、「俳諧・連句」の「歌仙(三十六句・二花三月)」の、その「一歩も後に帰る心なし」に相反することになる。

「トルソー(TORSO)」という形式は、東洋城らの「渋柿」で実践された、「俳諧新三つ物」・「俳諧六つ物」・「俳諧起承転結(四折十二句、月花一句)」の、一形式のものとして、「一歩も戻る心なし」の、「俳諧・連句」の基本中の基本の原則を踏まえている。

その「トルソー(TORSO)」の一形式の「ロンド(RONDO)」形式というのは、「発句のことは行きて帰る心の味はひなり。例えば、”山里は漫才遅し梅の花”といふ類なり。”山里は漫才遅し”と言ひはなして、梅は咲けりといふ心のごとくに、行きて帰るの心、発句なり(三冊子)」の、「発句のことは行きて帰る心の味はひなり」の、いわゆる、「発句はとり合物也(あわせものなり)。二つとり合わせて、よくとりはやすを上手と云うなり(森川許六著「篇突」)」の、「行きて帰る心」は、「発句」論だけではなく、一巻を成した「俳諧・連句(歌仙)」の諸形式にも、それが何らかの形で関与しているという、これまた、「物理学者(理論)・ヴァイオリン奏者(音楽)・連句・俳句・随筆作家(文芸)」の、一つの警鐘として理解したい。

「トルソ/彫刻 / 金属像 / 大正 / 日本/戸張孤雁 (1882-1927)/とばりこがん/1914年(大正3)年/ブロンズ/H20.0

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/43251

[ 高さ20cmの小品であるが、腰部から腹部、腹部から胸部へと、なだらかな起伏を示す量塊と、わずかにひねられた上半身の動勢など、豊かな表現を見せる、堂々とした作品である。東京。日本橋に生まれた孤雁は、もともと画家を志して渡米する。しかし、才気あふれる彫刻家、荻原守衛を通じてロダンに傾倒し、彫刻に転向した。

この「トルソ」の根底にあるのは、人間の生命に対するロマンチックな感動であり、その作風は、デリケートな形体把握と、みずみずしい肉づけの美しさを特徴とする。孤雁はモデルを表面的に写しとる当時の文展アカデミズムに疑問を抱き、生命感にあふれる新鮮な写実主義へと向かう。その意味で彼は、写真的な真実を排し、生きた真実をめざすロダンと荻原の系譜を引き継ぐ彫刻家といってよい。荻原の臨終に際して、孤雁が「折角開かれんとした我が彫刻界が、彼の早逝によって残念にも解し得ず、旧の杢阿弥に還った」と嘆いたのも無理はない。(中谷伸生)]

(補記二)「東洋城の連句」周辺

file:///C:/Users/user/Downloads/KB21%20(2).pdf

(補記三)「漱石と東洋城との連句」周辺

[ 病院

蝙蝠の宵々梅や薄き粥 (漱石)

団扇絵飽きし名所の月 (東洋城)

註文の鮎釣る男瀬に見えて (城)

庄屋の門にゴム輪一台 (石)

相伝の金創膏も練らぬよし (石)

遊女屋続き外楼

(こんな稿片が出てきた。表六句だけであとのないのも今は淋しい。大正八年 城記 )

http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2013_10_01/03.html

正岡子規が「発句は文学なり、連俳は文学に非ず。」(明治二六年「芭蕉雑談」)と評価した連句を、高浜虚子は「聯句はさまざまの宇宙の現象、それは連絡のない宇宙の現象を變化の鹽梅克く横様に配列したものである。」「聯句の面白味は半分その變化の點に在るのだ。」「蓋し聯句中の或る一句の趣味は其の句のすぐ前の句、及其の句のすぐ後の句の聯想によつて助けらるゝが為め(恰も俳句が季の者によつて助けらるゝが如く)季のものゝ助けを借らずとも充分に詩趣を運ぶことが出来る。」と「ホトトギス」第八号(明治三二年五月)で擁護している。

一方、子規は「自分は連句といふ者余り好まねば、古俳書を見ても連句を読みし事無く、又自ら作りし例も甚だ稀である。然るに此等の集にある連句を読めばいたく興に入り感に堪ふるので、終には、これほど面白い者ならば自分も連句をやつて見たいといふ念が起つて来る」と言っている事実がある。(「ホトトギス」第三巻第三号(明治三二年十二月)「発句を連句一巻から切り離し、これに「俳句」という名を付けて、新しい芸術とし」(『連句辞典』)「短詩形として自覚を明確にし」(『俳諧大辞典』)「地発句(ぢほっく・連句を伴わない発句)を新生させた」(『俳文学大辞典』)正岡子規は明治三五年九月十九日に死去。

その二年後の「ホトトギス」明治三七年九月号で虚子は、「俳諧といへば俳諧連歌の事である事はいふ迄も無いが、此明治の俳運復興以来文學者仲間には俳諧連歌は殆ど棄てゝ顧みられ無いで、同時に発句が俳句と呼ばるゝやうになつて、俳諧といふ二字が殆ど俳句といふ事と紛らわしくなつた。」と冒頭で述べ「連句論」を掲載。蕉門の『猿蓑』の「市中は」歌仙を「法則」「意味」「私見」と「三條」に分けて論じ、連句の文学的価値に迫った。

同年十月、虚子は、夏目漱石、坂本四方太(ホトトギス選者)と三吟歌仙を巻いている。その平句の一節は次のように展開。人事句を楽しんでいることがよく分る。

反吐を吐きたる乗合の僧 四方太

意地惡き肥後侍の酒臭く 漱 石

切つて落せし燭臺の足 虚 子

発句にて戀する術もなかりけり 虚 子

妹の婿に家を譲りて 四方太

和歌山で敵に遭ひぬ年の暮 漱 石

なお、この歌仙が巻かれた翌年の「ホトトギス」明治三八年一月号に漱石の「吾輩は猫である」が発表された。さて、「花鳥諷詠と申しますのは花鳥風月を諷詠するといふことで、一層細密に云へば、春夏秋冬四時の移り變りに依つて起る自然界の現象、並にそれに伴ふ人事界の現象を諷詠するの謂であります。」という虚子の自序(『虚子句集』春秋社 昭和三年)対して川崎展宏は高浜虚子全集(毎日新聞社)の月報⑥(昭和四九年四月)で次のように述べている。

「このよく知られた、棒のような定義に、昭和初年代、反ホトトギスの青年たちはいらだったことだろう。いらだったのは「近代」である。俳句を一個独立の近代詩たらしめようとする者たちにとって、今更何が花鳥風月か、ということになる。新興俳句から、いわゆる前衛俳句に至る烈しい俳句近代化の、ないしは現代化の運動は、子規の俳句革新の意図を、それぞれの年代の青年たちが、彼らの生きた時代に力点を置いて推し進めた運動であって、つねに、俳句が現代詩としての問題意識を進んで担おうとした結果であった。連句の座が崩壊し、そこから発句ではなく俳句として出発した近代俳句の、一つの必然の道なのである。

虚子の「花鳥諷詠」は、いまにして思えば、連句の座を失った近代にあって、なお人々の心に残っていた花鳥風月への思ひを拠りどころに、何とかして発句性を回復しようとしたものであった。」

「連句の座」(もちろん芭蕉の座は失われている)が脈々とつながっているから、こうして拙文を書かせてもらっているわけで、私などはこの虚子の花鳥諷詠論はまさに連句のことを的確に表現していると感じる者である。「連句の座を失った近代」に「連句雑俎」(昭和六年)、「俳諧の本質的概論」(昭和七年)を著し、松根東洋城、小宮豊隆らと盛んに連句の実作も試みた寺田寅彦の熱い思いを紹介しよう。

「この芸術はまたある意味で近代の活動映画の先駆者であり、ことにいわゆるモンタージュ映画や前衛映画、そうしておそらく未来に属するいろいろの映画芸術の予想のようなものでもある。それだのに、この「俳諧」という名が多くの人には現代の日本人とは何の交渉もない過去のゆう霊の名のように響くのは何ゆえか。その少なくも一つの理由は、これが従来ただいわゆる宗匠たちのかび臭いずだ袋の奥に秘められて、生きて歩いている人々の、うかがい見るのを許しても、手に取りはだに触れることを許されなかったせいであろう。俳諧自身はかび臭いものではない。いわゆる「さび」や「しおり」は枯骨のようなものではなくて、中には生々しい肉も血もあり、近ごろのいわゆるエロもグロもすべてのものを含有している。このユニークな永久に新鮮でありうべき芸術はすべての日本人に自由に解放され享有されなければならない。そうしてすべての人は自由に各自の解釈、各自の演奏を試みてもさしつかえないものである。俳諧も音楽同様に言葉や理屈では到底説明し難いものだからである。」(昭和六年一月三十日、東京朝日新聞『芭蕉連句の根本解説』(太田水穂著)の書評より抜粋)

通されて二階眩ゆき若葉かな 寅日子

まゐらす茶にも夏空の雲 行 人

これは、行人こと詩人の尾崎喜八が、生前の寅彦の句を発句として昭和二三年に連衆二人と巻いた脇起り歌仙の付合。座の成立、それは他者と共に楽しむ所から始まるのである。

(俳句雑誌『蝶』202号掲載(2013年7・8月)) ]

コメント 0