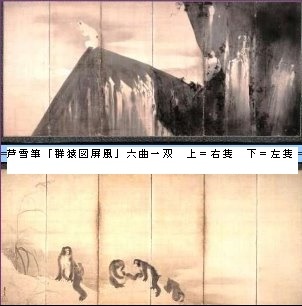

芦雪あれこれ(宮島八景図) [芦雪]

(その二十)宮島八景図

宮島八景図(芦雪筆)画帖(八面)絹本墨画淡彩 国(文化庁)保管

各三四・〇×四七・〇cm

上段 第一図 厳島燈明(いつくしまとうみょう)

下段 第二図 大元桜花(おおもとのさくらばな)

この画帖には、題名の記載がないが、冷泉為経が選定した景目に即した内容となっており、元文四年(一七三九)刊行の『厳島八景』の挿絵等を参考にしている。

その八景とは、次のとおりである(参考に「四季別」などを付記する)。

一 厳島燈明(いつくしまとうみょう) → 春 新年(燈明)

二 大元桜花(おおもとのさくらばな) → 春 花(桜)

三 滝宮水蛍(たきのみやのほたる) → 夏 蛍

四 有浦客船(ありのうらのきゃくせん)→ 夏 夏の浜

五 鏡池秋月(かがみいけのあきのつき)→ 秋 月

六 谷原塵鹿(やつがわらのびろく) → 秋 鹿

七 御笠浜慕雪(みかさのはまのぼせつ)→ 冬 雪

九 弥山神鴉(みせんしんあ) → 冬 寒鴉

この最後の第九図の「弥山神鴉」に、「甲寅冬於厳島写 平安芦雪」とあり、寛政六年(一七九四)の冬の制作ということになる。

この「八景は単なる景勝の地ということではない。和歌・漢詩・俳句等を詠ずるに相応しい場所としての八景であった。芦雪は滲みやぼかしを多用し、筆数を抑制して余白を多くとり、抒情性豊かに表現する。それは八景を詠じる詩歌のためのイメージ画像をつくるという目的に沿ったものといえる。併せて見開き両面に墨一色と彩色のある図を対比させるといった心憎い配慮をしつつ、季節や時間の変化を巧みに創出したのである。」(『別冊太陽 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「寛政期の芦雪(守安収稿)」)

第一図(厳島燈明)は墨一色の上から鳥瞰的な景、そして、第二図(大元桜花)は、中央(前景)と左端(前景)の桜にピンク色を施しての、海(水色)より陸地へのアプローチということになる(以下、上記のとおり「四季別」などそれぞれに変化を持たせている)。

第七図 御笠浜慕雪(みかさのはまのぼせつ)

第一図(厳島燈明)が遠景なのに比して、この第七図(御笠浜慕雪)は近景となる。そして、厳島神社のシンボルの海の中の大鳥居が、第一図では左向きで、この第七図では右向きと、その視点を異にしている。

そして、この第七図の余白は、白い雪を被った遠山と雪を被った近景の社と木立とたなびく冬霞とが見事に描出されている。それに比して、第一図の余白は、海と山並みを覆う春霞ということになろう。

こういう細やかな配慮が、これら八図の隅々にまで行き渡っている。そして、この第七図をとっただけでも、いわゆる、古来から幾多の画人が取り組んできた「瀟湘八景」の「荒天暮雪」のイメージと重なり、全体として、この「宮島八景図」は、芦雪の胸中の「瀟湘八景」と解して差し支えなかろう。

補記一 厳島八景之図(岳亭一麿=天保期の浮世絵師)のうちの、「滝宮水蛍・有浦客船・鏡池秋月・谷原塵鹿・弥山神鴉)=国立国会図書館(デジタルコレクション)

第三図 滝宮水蛍(たきのみやのほたる)

第四図 有浦客船(ありのうらのきゃくせん)

第五図 鏡池秋月(かがみいけのあきのつき)

第六図 谷原塵鹿(やつがわらのびろく)

第八図 弥山神鴉(みせんしんあ)

宮島八景図(芦雪筆)画帖(八面)絹本墨画淡彩 国(文化庁)保管

各三四・〇×四七・〇cm

上段 第一図 厳島燈明(いつくしまとうみょう)

下段 第二図 大元桜花(おおもとのさくらばな)

この画帖には、題名の記載がないが、冷泉為経が選定した景目に即した内容となっており、元文四年(一七三九)刊行の『厳島八景』の挿絵等を参考にしている。

その八景とは、次のとおりである(参考に「四季別」などを付記する)。

一 厳島燈明(いつくしまとうみょう) → 春 新年(燈明)

二 大元桜花(おおもとのさくらばな) → 春 花(桜)

三 滝宮水蛍(たきのみやのほたる) → 夏 蛍

四 有浦客船(ありのうらのきゃくせん)→ 夏 夏の浜

五 鏡池秋月(かがみいけのあきのつき)→ 秋 月

六 谷原塵鹿(やつがわらのびろく) → 秋 鹿

七 御笠浜慕雪(みかさのはまのぼせつ)→ 冬 雪

九 弥山神鴉(みせんしんあ) → 冬 寒鴉

この最後の第九図の「弥山神鴉」に、「甲寅冬於厳島写 平安芦雪」とあり、寛政六年(一七九四)の冬の制作ということになる。

この「八景は単なる景勝の地ということではない。和歌・漢詩・俳句等を詠ずるに相応しい場所としての八景であった。芦雪は滲みやぼかしを多用し、筆数を抑制して余白を多くとり、抒情性豊かに表現する。それは八景を詠じる詩歌のためのイメージ画像をつくるという目的に沿ったものといえる。併せて見開き両面に墨一色と彩色のある図を対比させるといった心憎い配慮をしつつ、季節や時間の変化を巧みに創出したのである。」(『別冊太陽 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「寛政期の芦雪(守安収稿)」)

第一図(厳島燈明)は墨一色の上から鳥瞰的な景、そして、第二図(大元桜花)は、中央(前景)と左端(前景)の桜にピンク色を施しての、海(水色)より陸地へのアプローチということになる(以下、上記のとおり「四季別」などそれぞれに変化を持たせている)。

第七図 御笠浜慕雪(みかさのはまのぼせつ)

第一図(厳島燈明)が遠景なのに比して、この第七図(御笠浜慕雪)は近景となる。そして、厳島神社のシンボルの海の中の大鳥居が、第一図では左向きで、この第七図では右向きと、その視点を異にしている。

そして、この第七図の余白は、白い雪を被った遠山と雪を被った近景の社と木立とたなびく冬霞とが見事に描出されている。それに比して、第一図の余白は、海と山並みを覆う春霞ということになろう。

こういう細やかな配慮が、これら八図の隅々にまで行き渡っている。そして、この第七図をとっただけでも、いわゆる、古来から幾多の画人が取り組んできた「瀟湘八景」の「荒天暮雪」のイメージと重なり、全体として、この「宮島八景図」は、芦雪の胸中の「瀟湘八景」と解して差し支えなかろう。

補記一 厳島八景之図(岳亭一麿=天保期の浮世絵師)のうちの、「滝宮水蛍・有浦客船・鏡池秋月・谷原塵鹿・弥山神鴉)=国立国会図書館(デジタルコレクション)

第三図 滝宮水蛍(たきのみやのほたる)

第四図 有浦客船(ありのうらのきゃくせん)

第五図 鏡池秋月(かがみいけのあきのつき)

第六図 谷原塵鹿(やつがわらのびろく)

第八図 弥山神鴉(みせんしんあ)

芦雪あれこれ(白象唐子(遊戯図)屏風) [芦雪]

(その十九)白象唐子(遊戯図)屏風(三種類)

芦雪の「白象唐子(遊戯図)屏風」(六曲一双)は、応挙や芦雪関係の図録等で凡そ三種類のものを目にすることが出来る。

それは、鉄斎堂蔵(京都・紙本金地着色)、鹿苑寺蔵(京都・紙本銀地着色)、そして、聖徳寺(福井・紙本銀地着色)のものである。

これらのものについて、次に紹介したい。

「A白象唐子遊戯図屏風」(芦雪筆)六曲一双(上記は右隻) 紙本金地着色 鉄斎堂蔵

各隻 一六六・〇×三六二・二cm

【右隻に「平安芦雪」とあるから、旅の途次か、または京都以外の地の注文によった作であろう。相見香雨『芦雪物語』によれば、芦雪が有名な厳島神社の「山姥図」絵馬を描いたおり、金時の体に使った朱が上質のものだったゆえ、その残りの絵具を用いて「唐子遊びの屏風」を制作したという。これがそれと決まったわけではないが、金箔を背景にした唐子たちの朱の効果は鮮烈そのもの。(狩野博幸稿)】『別冊太陽 長沢芦雪(狩野博幸監修)』

「B-1白象唐子図屏風」(芦雪筆)六曲一双(上記は右隻) 紙本銀地着色 鹿苑寺蔵

各隻 一四九・三×三五三・二cm

【右隻には画面いっぱいに白象が描かれ、それに唐子達が群がっている。前足の上に四人、鼻にも三人、頭上に二人、背中に五人、後ろ足付近に六人、臀部に十人、よちよち歩きの子供から腕白盛りの子供、少し大人びた少年と思しき子供までが、それぞれ思い思いに戯れ、画面から溢れ出んばかりに描かれている。象は切れ長の優しげな目で唐子達を見守っている。子宝と長寿、福寿をイメージさせる本図は唐子達のにぎやかな様子に目が惹かれる。(中略) 両隻共に空間には箔が貼られたような跡があり、箔足も明確に見えるが、なぜか黒ずみ、さらに上から絵の具が掛けられている。左隻の奥の山に生える小さな松の姿が影絵のように見えるが、それも山の際まで上から絵の具で塗りつぶされている。そしてさらに下地に描き込まれた文字が透けて見え、「此所皆金」とか「金」という文字が至る所に見える。したがって当初は左隻の背景の空の部分や左隻左側の雲、右隻の象の背景も金箔の指示がなされていたことがわかる。何らかの理由で現在は黒変しているが、画面は相当に傷んでいた模様で、過去の修理の際かなりの補筆・補彩がなされた可能性もある。これらの点については今後の調査研究を待ちたい。 】

(『円山応挙―相国寺・鹿苑寺(金閣)慈照寺(銀閣)所蔵』「作品解説 佐々木丞平・佐々木正子」)

「B-2白象唐子図屏風」(芦雪筆)六曲一双(上記は左隻) 紙本銀地着色 鹿苑寺蔵

各隻 一四九・三×三五三・二cm

これは、上記(「B-1白象唐子図屏風」)の左隻である。この左隻の下地に、「『此所皆金』とか『金』という文字が至る所に見える。したがって当初は左隻の背景の空の部分や左隻左側の雲、右隻の象の背景も金箔の指示がなされていたことがわかる」と、そもそもは、その背景は、「A白象唐子遊戯図屏風」のとおり、金箔であったのだろう。

しかし、「A白象唐子遊戯図屏風」の左隻は、この「B-2白象唐子図屏風」の図柄ではなく、次の「C白象唐子遊戯図屏風」の左隻(左側六面)と同じ図柄なのである。

「C白象唐子図屏風」(芦雪筆)六曲一双 紙本銀地着色 聖徳寺蔵

ここで、冒頭の「A白象唐子遊戯図屏風」(右隻)と、この「C白象唐子図屏風」(右隻)を比較鑑賞すると、全く、同じ図柄で、背景が、前者が金箔で、後者が銀地で、そのために、別種の印象を受けるのだが、この「C白象唐子図屏風」は、もともとは、金箔が施されていたのだが、「B-1白象唐子図屏風」と同じように、「何らかの理由で現在は黒変している」と解したい。

そして、芦雪の、この種の「白象唐子遊戯図屏風」というのは、「A白象唐子遊戯図屏風」・「C白象唐子図屏風」と「B-1・B-2白象唐子図屏風」との二種類のものがあったと解したい。

さらに、この種の、需要の多い、そして、六曲一双の屏風絵の大作のような場合は、尾形光琳や円山応挙の工房とかと同じように、芦雪の場合も、芦雪と弟子達(養子の芦洲等)と共同しての工房制作ということも、その背景にあるように解したい。

補記一 光琳工房等について

http://cca-kitakyushu.org/event_book/20151128/5/

光琳もまた、工房を抱えていた。一人で描いたというよりは、スタッフの助けを借りて描いていたんです。アメリカのメトロポリタン美術館に所蔵される《八橋図屏風》は、一見して《燕子花図屏風》とよく似ています。光琳がやはり晩年に描いた作品で、よく見ると、そこには花の群れによく似たパターンが見受けられます。つまり、《八橋図屏風》は《燕子花図屏風》を踏襲して描かれているんですが、さらに詳しく見ると、《燕子花屏風》では蕾が幾つも重なっているところが、《八橋図屏風》では蕾が一体化して一つの花のようになっているところがあります。《燕子花図屏風》を描いた光琳のスケッチ、型みたいなものをもとにして、新たに《八橋図屏風》を作る際に、スタッフが元々の形の意味を間違えて単純化したために、一つの花のようになってしまったと考えることができます。

現代の感覚だと、模倣は悪のように思えますが、近世以前の美術において、過去の作品を写すという行為はむしろ、なくてはならないものでした。今だと盗作だとか、まねしたんだろうとなってしまいますが、この時代は逆に、過去のものを勉強して、それらに典拠をおいて描いていくのが、絵師としては当然のマナーでした。例えば狩野派という流派では、先生が描いた絵の手本をたくさん蓄えておくというのはとても重要で、それに基づいて絵を描いていく。勝手に典拠もなく自由自在に絵を描くのは喜ばれず、むしろしかるべき典拠があることが重要でした。

光琳の場合は、狩野派的な典拠主義ではなくて、過去の遺産を積極的にアレンジしていこうとする傾向が強かった。宗達の作品を写す場合でも、むしろそこに生じる独自性の方が目に付きます。光琳の作品もまた重要文化財になっているのは、そこに光琳ならではの個性が表れているからでしょう。後の伊藤若冲なんかもそうですが、光琳は模写を通じて大きな飛躍を遂げた人で、光琳以前には、こういう例はあまりないように思います。光琳が通常の画家のトレーニングを受けていないということも関係があるかもしれません。しかしだからこそ、《燕子花図屏風》や《紅白梅図屏風》のような、それまでの絵の概念だけでは捉えきれないような造形作品を生み出し得たとも言えます。

補記二 唐子について(唐子は「男の子」で「女の子」は入らない)

『生誕三百年を祝う 若冲と蕪村』(岡田美術館編)所収「鼎談(河野元昭・小林忠・寺元晴一郎)

河野(元照) 中国では福禄寿ですね。福というのは子供。でも、女の子は入らない。中国の子宝は男の子だけ。だから唐子の絵というのは全部男の子が描いてある。それから、禄。これは俸禄でお金持ちになること。寿というのは長生き。

小林(忠) ためになるなあ。福は子宝か。

寺元(晴一郎) 幸せの方かと思った。

補記三 芦雪の「子供の愛らしさと謎」

『もっと知りたい 長沢芦雪(金子信久著)所収「子供の愛らしさと謎」

【 前半期から紀南行きの頃の作品では、特に描線が柔らかく、動きに富んでいる。場面設定も巧みで、この「唐子遊図屏風」(「その六」と同種の作品)などは、よくこんなにおかしな場面を考えたものだと呆れるほどである。

しかし、後半期には悩ましい作品もある。なぜか目が悲しげだったり、どこか複雑な心持ちを感じさせたり、ときに暗晦な雰囲気まで漂う。 】

この芦雪の後半期の「暗晦な雰囲気を漂わせている」作品などの背景には、芦雪の亡き子供(特に、天明七年=一七八七に三歳で没した娘、寛政三年=一七九一)に二歳で没した娘)の幻影が、その背景の一つにあるように思われる。

芦雪の「白象唐子(遊戯図)屏風」(六曲一双)は、応挙や芦雪関係の図録等で凡そ三種類のものを目にすることが出来る。

それは、鉄斎堂蔵(京都・紙本金地着色)、鹿苑寺蔵(京都・紙本銀地着色)、そして、聖徳寺(福井・紙本銀地着色)のものである。

これらのものについて、次に紹介したい。

「A白象唐子遊戯図屏風」(芦雪筆)六曲一双(上記は右隻) 紙本金地着色 鉄斎堂蔵

各隻 一六六・〇×三六二・二cm

【右隻に「平安芦雪」とあるから、旅の途次か、または京都以外の地の注文によった作であろう。相見香雨『芦雪物語』によれば、芦雪が有名な厳島神社の「山姥図」絵馬を描いたおり、金時の体に使った朱が上質のものだったゆえ、その残りの絵具を用いて「唐子遊びの屏風」を制作したという。これがそれと決まったわけではないが、金箔を背景にした唐子たちの朱の効果は鮮烈そのもの。(狩野博幸稿)】『別冊太陽 長沢芦雪(狩野博幸監修)』

「B-1白象唐子図屏風」(芦雪筆)六曲一双(上記は右隻) 紙本銀地着色 鹿苑寺蔵

各隻 一四九・三×三五三・二cm

【右隻には画面いっぱいに白象が描かれ、それに唐子達が群がっている。前足の上に四人、鼻にも三人、頭上に二人、背中に五人、後ろ足付近に六人、臀部に十人、よちよち歩きの子供から腕白盛りの子供、少し大人びた少年と思しき子供までが、それぞれ思い思いに戯れ、画面から溢れ出んばかりに描かれている。象は切れ長の優しげな目で唐子達を見守っている。子宝と長寿、福寿をイメージさせる本図は唐子達のにぎやかな様子に目が惹かれる。(中略) 両隻共に空間には箔が貼られたような跡があり、箔足も明確に見えるが、なぜか黒ずみ、さらに上から絵の具が掛けられている。左隻の奥の山に生える小さな松の姿が影絵のように見えるが、それも山の際まで上から絵の具で塗りつぶされている。そしてさらに下地に描き込まれた文字が透けて見え、「此所皆金」とか「金」という文字が至る所に見える。したがって当初は左隻の背景の空の部分や左隻左側の雲、右隻の象の背景も金箔の指示がなされていたことがわかる。何らかの理由で現在は黒変しているが、画面は相当に傷んでいた模様で、過去の修理の際かなりの補筆・補彩がなされた可能性もある。これらの点については今後の調査研究を待ちたい。 】

(『円山応挙―相国寺・鹿苑寺(金閣)慈照寺(銀閣)所蔵』「作品解説 佐々木丞平・佐々木正子」)

「B-2白象唐子図屏風」(芦雪筆)六曲一双(上記は左隻) 紙本銀地着色 鹿苑寺蔵

各隻 一四九・三×三五三・二cm

これは、上記(「B-1白象唐子図屏風」)の左隻である。この左隻の下地に、「『此所皆金』とか『金』という文字が至る所に見える。したがって当初は左隻の背景の空の部分や左隻左側の雲、右隻の象の背景も金箔の指示がなされていたことがわかる」と、そもそもは、その背景は、「A白象唐子遊戯図屏風」のとおり、金箔であったのだろう。

しかし、「A白象唐子遊戯図屏風」の左隻は、この「B-2白象唐子図屏風」の図柄ではなく、次の「C白象唐子遊戯図屏風」の左隻(左側六面)と同じ図柄なのである。

「C白象唐子図屏風」(芦雪筆)六曲一双 紙本銀地着色 聖徳寺蔵

ここで、冒頭の「A白象唐子遊戯図屏風」(右隻)と、この「C白象唐子図屏風」(右隻)を比較鑑賞すると、全く、同じ図柄で、背景が、前者が金箔で、後者が銀地で、そのために、別種の印象を受けるのだが、この「C白象唐子図屏風」は、もともとは、金箔が施されていたのだが、「B-1白象唐子図屏風」と同じように、「何らかの理由で現在は黒変している」と解したい。

そして、芦雪の、この種の「白象唐子遊戯図屏風」というのは、「A白象唐子遊戯図屏風」・「C白象唐子図屏風」と「B-1・B-2白象唐子図屏風」との二種類のものがあったと解したい。

さらに、この種の、需要の多い、そして、六曲一双の屏風絵の大作のような場合は、尾形光琳や円山応挙の工房とかと同じように、芦雪の場合も、芦雪と弟子達(養子の芦洲等)と共同しての工房制作ということも、その背景にあるように解したい。

補記一 光琳工房等について

http://cca-kitakyushu.org/event_book/20151128/5/

光琳もまた、工房を抱えていた。一人で描いたというよりは、スタッフの助けを借りて描いていたんです。アメリカのメトロポリタン美術館に所蔵される《八橋図屏風》は、一見して《燕子花図屏風》とよく似ています。光琳がやはり晩年に描いた作品で、よく見ると、そこには花の群れによく似たパターンが見受けられます。つまり、《八橋図屏風》は《燕子花図屏風》を踏襲して描かれているんですが、さらに詳しく見ると、《燕子花屏風》では蕾が幾つも重なっているところが、《八橋図屏風》では蕾が一体化して一つの花のようになっているところがあります。《燕子花図屏風》を描いた光琳のスケッチ、型みたいなものをもとにして、新たに《八橋図屏風》を作る際に、スタッフが元々の形の意味を間違えて単純化したために、一つの花のようになってしまったと考えることができます。

現代の感覚だと、模倣は悪のように思えますが、近世以前の美術において、過去の作品を写すという行為はむしろ、なくてはならないものでした。今だと盗作だとか、まねしたんだろうとなってしまいますが、この時代は逆に、過去のものを勉強して、それらに典拠をおいて描いていくのが、絵師としては当然のマナーでした。例えば狩野派という流派では、先生が描いた絵の手本をたくさん蓄えておくというのはとても重要で、それに基づいて絵を描いていく。勝手に典拠もなく自由自在に絵を描くのは喜ばれず、むしろしかるべき典拠があることが重要でした。

光琳の場合は、狩野派的な典拠主義ではなくて、過去の遺産を積極的にアレンジしていこうとする傾向が強かった。宗達の作品を写す場合でも、むしろそこに生じる独自性の方が目に付きます。光琳の作品もまた重要文化財になっているのは、そこに光琳ならではの個性が表れているからでしょう。後の伊藤若冲なんかもそうですが、光琳は模写を通じて大きな飛躍を遂げた人で、光琳以前には、こういう例はあまりないように思います。光琳が通常の画家のトレーニングを受けていないということも関係があるかもしれません。しかしだからこそ、《燕子花図屏風》や《紅白梅図屏風》のような、それまでの絵の概念だけでは捉えきれないような造形作品を生み出し得たとも言えます。

補記二 唐子について(唐子は「男の子」で「女の子」は入らない)

『生誕三百年を祝う 若冲と蕪村』(岡田美術館編)所収「鼎談(河野元昭・小林忠・寺元晴一郎)

河野(元照) 中国では福禄寿ですね。福というのは子供。でも、女の子は入らない。中国の子宝は男の子だけ。だから唐子の絵というのは全部男の子が描いてある。それから、禄。これは俸禄でお金持ちになること。寿というのは長生き。

小林(忠) ためになるなあ。福は子宝か。

寺元(晴一郎) 幸せの方かと思った。

補記三 芦雪の「子供の愛らしさと謎」

『もっと知りたい 長沢芦雪(金子信久著)所収「子供の愛らしさと謎」

【 前半期から紀南行きの頃の作品では、特に描線が柔らかく、動きに富んでいる。場面設定も巧みで、この「唐子遊図屏風」(「その六」と同種の作品)などは、よくこんなにおかしな場面を考えたものだと呆れるほどである。

しかし、後半期には悩ましい作品もある。なぜか目が悲しげだったり、どこか複雑な心持ちを感じさせたり、ときに暗晦な雰囲気まで漂う。 】

この芦雪の後半期の「暗晦な雰囲気を漂わせている」作品などの背景には、芦雪の亡き子供(特に、天明七年=一七八七に三歳で没した娘、寛政三年=一七九一)に二歳で没した娘)の幻影が、その背景の一つにあるように思われる。

芦雪あれこれ(「唐子睡眠図」と「大原女図」) [芦雪]

(その十八)「唐子睡眠図」と「大原女図」

「唐子睡眠図」(芦雪筆)一幅 絹本着色 宮内庁三の丸尚蔵館蔵

四八・一×七〇・九cm

【中国風の布団からみて唐子だろうが、身近な子供の寝姿を観察して描いたに違いない。「唐子」という定番の画題を借りて芦雪の表現したものは「愛」にほかならない。目の前で眠る子の愛(いと)おしさ。「ありのまま描くこと」と「かわいらしく描くこと」の両立はそう簡単ではない。それがうまくいって、単なる形のかわいらしさだけではなく、心の深く染み入る、言葉にならない一幅が生まれた。 】

(『もっと知りたい 長沢芦雪(金子信久著)所収「(作品解説)唐子睡眠図」)

芦雪は、多くの唐子図を残しているが、この「唐子睡眠図」は、上記の評のとおり、その中での傑作画の一つであろう。

上記の評に付け加えるとしたら、技法的に「明確な線と面を生かした表現」(一定の太さを保って謹直に引かれた線によって面と面との境を作り、面ごとに、はっきりした色を塗りこんでいく手法)が、この一枚に凝縮されている。

芦雪は、応挙の美人画を礎にして、芦雪風の美人画を確立していくが、それは、偏に、この「明解な線と面」とのフォルムの美しさにある。

「大原女図」(芦雪筆)一幅 絹本着色 静岡県立美術館蔵

一三〇・三×八三・二cm

「唐子睡眠図」(芦雪筆)一幅 絹本着色 宮内庁三の丸尚蔵館蔵

四八・一×七〇・九cm

【中国風の布団からみて唐子だろうが、身近な子供の寝姿を観察して描いたに違いない。「唐子」という定番の画題を借りて芦雪の表現したものは「愛」にほかならない。目の前で眠る子の愛(いと)おしさ。「ありのまま描くこと」と「かわいらしく描くこと」の両立はそう簡単ではない。それがうまくいって、単なる形のかわいらしさだけではなく、心の深く染み入る、言葉にならない一幅が生まれた。 】

(『もっと知りたい 長沢芦雪(金子信久著)所収「(作品解説)唐子睡眠図」)

芦雪は、多くの唐子図を残しているが、この「唐子睡眠図」は、上記の評のとおり、その中での傑作画の一つであろう。

上記の評に付け加えるとしたら、技法的に「明確な線と面を生かした表現」(一定の太さを保って謹直に引かれた線によって面と面との境を作り、面ごとに、はっきりした色を塗りこんでいく手法)が、この一枚に凝縮されている。

芦雪は、応挙の美人画を礎にして、芦雪風の美人画を確立していくが、それは、偏に、この「明解な線と面」とのフォルムの美しさにある。

「大原女図」(芦雪筆)一幅 絹本着色 静岡県立美術館蔵

一三〇・三×八三・二cm

芦雪あれこれ(童子・雀・猫図) [芦雪]

(その十七)童子・雀・猫図

「童子・雀・猫図」(芦雪筆)三幅 紙本墨画淡彩 各一〇三・四×五六・〇cm

【 天明六年(一七八六)に赴いた紀南、串本の地に伝わる作品。三幅対というと、普通は重厚で少し格式張った形式だが、この作品の真ん中で主役を張るのは、鼠と遊ぶ子供、表情と仕草には、生命感、愛らしさがあふれ出る。更に、かわいにしさをこれでもかと補強するのが、雀と猫。私たちが慣れ親しんでいる「猫の絵」の一般形とはやや異なる耳の描き方だが、いかにも柔らかそうで魅力的だ。実は、子犬や雀だけでなく猫の描写にかけても、芦雪は「かわいいものが好き」ならではの力量を発揮している。 】

『もっと知りたい 長沢芦雪(金子信久著)所収「(作品解説)童子・雀・猫図」)

芦雪が応挙の命で、南紀に赴いたのは、天明六年(一七八六)、三十三歳の時であった。この作品は、その時の串本の無量寺の有力檀家に伝わっている作品である。

この時の無量寺の作品は次のとおりである。

紙本着色 薔薇図(上二之間) 襖貼付 八

紙本墨画 龍虎図(室中及仏間)同上 十二

紙本墨画 群鶴図(下一之間) 同上 六 壁貼付 一

紙本墨画 唐子遊図(下二之間)同上 八

上記の「龍虎図」については、先に(その六)触れた。この時の「唐子遊図」(下記にその一部を掲載)は、その後の、芦雪の「唐子・牧童・戯童」図などの原型を成すものとして夙に知られている。

この「唐子遊図」は、「唐子琴棋書画図」ともいわれ、二十三人の子供が「琴棋書画」の画題をもとに、「筆で顔に落書きをしたり、手についた墨で半紙に手形をつけたり、丸めた紙と琴を持つ子供、さらに絵筆を持って枯れ木に烏を描く子供、最後の二面には白犬と斑のある犬が戯れ、犬と子供が共に遠ざかっていく」という図様である。

この襖の右四面の一番右端の面に(その上部)、これらの子供たちを見ているような一匹の「鼠」が描かれている。この「鼠」と冒頭に掲載した「童子・雀・猫図」の中幅「童子」図の「鼠」が対応しているように思われる(下記に掲載)。

芦雪は、子供を主題にしたものが多い。そして、芦雪が描く子供は、無邪気で可愛く、天真爛漫である。それらの芦雪の描く子供は、それぞれが亡くなった子供たちへの挽歌のような響きすら有している。

天明四年(一七八四)、三十一歳の時に妻が男子を流産している。その翌年、娘が生まれるが、南紀から帰って間もなく、天明七年(一七八七)、三十四歳の時に、その娘が三歳で没する。寛政三年(一七九一)、三十七歳の時には、二歳の娘が亡くなり、その翌年には、二歳の息子を亡くしている。家庭運には恵まれなかった。

この中幅の、鼠を片手に上げて、はしゃいでいる童子は、芦雪の子供を真から愛している息遣いすら察知される。そして、右幅の「雀に竹」図の「雀」もまた、芦雪が愛して止まないものであった。

芦雪の「雀」では、この南紀での、古座の成就寺の「上間一之間」の戸袋に描いた「群雀図袋戸小襖」の十二羽の生命感(リズム感)に溢れた作品は、その代表的なものであろう。

その小袋に描かれている雀が、三羽、地面に降りて来たようである。

そして、この左幅の猫もまた、串本の無量寺の襖四面(六面の内)に描かれた大きな「虎」図の裏面の「薔薇に鶴・猫図襖」(八面)」の内の一匹のような雰囲気でなくもない(「薔薇に鶴・猫図襖」の「猫」については、その三「虎」のところで紹介している)。

そして、この「童子・雀・猫図」の「雀」の傍らの一本の「竹」もまた、この無量寺の「虎」図、そして、「薔薇に鶴・猫図」に描かれた「竹」という感じなのである。

さて、残された「猫図」の傍らの「蘇鉄」は、これまた、南紀(広川)の「圓光寺」蔵の「蘇鉄に雀図」の、その「蘇鉄」という雰囲気でなくも無い(下記に掲載)。

こうして、この三幅を仔細に見ていくと、「童子・鼠・竹・雀・蘇鉄・猫」の主題の全てが、南紀に赴いた、天明六年(一七八六)から天明七年(一七八七)掛けての、芦雪の象徴的なものということになろう。

そして、「鼠」は「多産・多幸」、「竹」は「長寿」、そして、「蘇鉄」も「雄々しさ」の、吉祥的な画題なのであろう。そして、「雀」と「猫」とは、芦雪好みの画題ということになろう。

これらが一体となって、この「童子・雀・猫図」の三幅を形成している。そして、この三幅の一体感は、中幅「鼠を見ている童子の眼」、右幅の三羽の雀の内「鼠を見ている二羽の鼠の視線」、そして、左幅の「捕っても良いやら」と利き耳を立てている「猫のきょとんした目つき」にある。

「唐子遊図」別称「唐子琴棋書画図襖」(芦雪筆)八面 紙本墨画淡彩

右四面各一七九・三×九一・五cm 左四面各一八三・五×一一五・五cm

無量寺蔵(南紀・串本)

上記は、「左四面の右から二面目」の図(「絵筆を持って枯れ木に烏を描く童子図)

「唐子遊図」の右四面の第一面の上部に描かれた「鼠」

(上の画は、その「鼠」、下の画は襖の上部の「鼠」の再掲)

「蘇鉄に雀図」一幅 紙本墨画淡彩 圓光寺蔵(南紀・広川)

一二三・五×四五・七cm

「童子・雀・猫図」(芦雪筆)三幅 紙本墨画淡彩 各一〇三・四×五六・〇cm

【 天明六年(一七八六)に赴いた紀南、串本の地に伝わる作品。三幅対というと、普通は重厚で少し格式張った形式だが、この作品の真ん中で主役を張るのは、鼠と遊ぶ子供、表情と仕草には、生命感、愛らしさがあふれ出る。更に、かわいにしさをこれでもかと補強するのが、雀と猫。私たちが慣れ親しんでいる「猫の絵」の一般形とはやや異なる耳の描き方だが、いかにも柔らかそうで魅力的だ。実は、子犬や雀だけでなく猫の描写にかけても、芦雪は「かわいいものが好き」ならではの力量を発揮している。 】

『もっと知りたい 長沢芦雪(金子信久著)所収「(作品解説)童子・雀・猫図」)

芦雪が応挙の命で、南紀に赴いたのは、天明六年(一七八六)、三十三歳の時であった。この作品は、その時の串本の無量寺の有力檀家に伝わっている作品である。

この時の無量寺の作品は次のとおりである。

紙本着色 薔薇図(上二之間) 襖貼付 八

紙本墨画 龍虎図(室中及仏間)同上 十二

紙本墨画 群鶴図(下一之間) 同上 六 壁貼付 一

紙本墨画 唐子遊図(下二之間)同上 八

上記の「龍虎図」については、先に(その六)触れた。この時の「唐子遊図」(下記にその一部を掲載)は、その後の、芦雪の「唐子・牧童・戯童」図などの原型を成すものとして夙に知られている。

この「唐子遊図」は、「唐子琴棋書画図」ともいわれ、二十三人の子供が「琴棋書画」の画題をもとに、「筆で顔に落書きをしたり、手についた墨で半紙に手形をつけたり、丸めた紙と琴を持つ子供、さらに絵筆を持って枯れ木に烏を描く子供、最後の二面には白犬と斑のある犬が戯れ、犬と子供が共に遠ざかっていく」という図様である。

この襖の右四面の一番右端の面に(その上部)、これらの子供たちを見ているような一匹の「鼠」が描かれている。この「鼠」と冒頭に掲載した「童子・雀・猫図」の中幅「童子」図の「鼠」が対応しているように思われる(下記に掲載)。

芦雪は、子供を主題にしたものが多い。そして、芦雪が描く子供は、無邪気で可愛く、天真爛漫である。それらの芦雪の描く子供は、それぞれが亡くなった子供たちへの挽歌のような響きすら有している。

天明四年(一七八四)、三十一歳の時に妻が男子を流産している。その翌年、娘が生まれるが、南紀から帰って間もなく、天明七年(一七八七)、三十四歳の時に、その娘が三歳で没する。寛政三年(一七九一)、三十七歳の時には、二歳の娘が亡くなり、その翌年には、二歳の息子を亡くしている。家庭運には恵まれなかった。

この中幅の、鼠を片手に上げて、はしゃいでいる童子は、芦雪の子供を真から愛している息遣いすら察知される。そして、右幅の「雀に竹」図の「雀」もまた、芦雪が愛して止まないものであった。

芦雪の「雀」では、この南紀での、古座の成就寺の「上間一之間」の戸袋に描いた「群雀図袋戸小襖」の十二羽の生命感(リズム感)に溢れた作品は、その代表的なものであろう。

その小袋に描かれている雀が、三羽、地面に降りて来たようである。

そして、この左幅の猫もまた、串本の無量寺の襖四面(六面の内)に描かれた大きな「虎」図の裏面の「薔薇に鶴・猫図襖」(八面)」の内の一匹のような雰囲気でなくもない(「薔薇に鶴・猫図襖」の「猫」については、その三「虎」のところで紹介している)。

そして、この「童子・雀・猫図」の「雀」の傍らの一本の「竹」もまた、この無量寺の「虎」図、そして、「薔薇に鶴・猫図」に描かれた「竹」という感じなのである。

さて、残された「猫図」の傍らの「蘇鉄」は、これまた、南紀(広川)の「圓光寺」蔵の「蘇鉄に雀図」の、その「蘇鉄」という雰囲気でなくも無い(下記に掲載)。

こうして、この三幅を仔細に見ていくと、「童子・鼠・竹・雀・蘇鉄・猫」の主題の全てが、南紀に赴いた、天明六年(一七八六)から天明七年(一七八七)掛けての、芦雪の象徴的なものということになろう。

そして、「鼠」は「多産・多幸」、「竹」は「長寿」、そして、「蘇鉄」も「雄々しさ」の、吉祥的な画題なのであろう。そして、「雀」と「猫」とは、芦雪好みの画題ということになろう。

これらが一体となって、この「童子・雀・猫図」の三幅を形成している。そして、この三幅の一体感は、中幅「鼠を見ている童子の眼」、右幅の三羽の雀の内「鼠を見ている二羽の鼠の視線」、そして、左幅の「捕っても良いやら」と利き耳を立てている「猫のきょとんした目つき」にある。

「唐子遊図」別称「唐子琴棋書画図襖」(芦雪筆)八面 紙本墨画淡彩

右四面各一七九・三×九一・五cm 左四面各一八三・五×一一五・五cm

無量寺蔵(南紀・串本)

上記は、「左四面の右から二面目」の図(「絵筆を持って枯れ木に烏を描く童子図)

「唐子遊図」の右四面の第一面の上部に描かれた「鼠」

(上の画は、その「鼠」、下の画は襖の上部の「鼠」の再掲)

「蘇鉄に雀図」一幅 紙本墨画淡彩 圓光寺蔵(南紀・広川)

一二三・五×四五・七cm

芦雪あれこれ(幽霊・髑髏仔犬・白蔵主図) [芦雪]

(その十六)幽霊・髑髏仔犬・白蔵主図

「幽霊・髑髏仔犬・白蔵主図」(芦雪筆)三幅 絹本淡彩描表装(上部省略)

幽霊図 一四一・六×三二・六cm

髑髏仔犬図 一四一・四×三二・六cm

白蔵主図 一四五・〇×三二・六cm

大阪・藤田美術館蔵

【中幅は応挙よりも凄味を増した美人の幽霊である。描表装は幽霊が「出る」ことを演出するのに適した手法だが、意外にも描表装までを応挙が確実に手掛けたものは知られず、後年の「幽霊図」(プライス・コレクション)とも共通する効果的な描表装は芦雪による変容であろう。左右は狂言「釣狐」に取り入れられた白蔵主の伝説に由来するようだ。猟師の殺生をやめさせるために狐が猟師の伯父・僧白蔵主に化ける。本物の白蔵主を噛み殺して寺に住んでいた狐は五十年後に犬に殺される。左幅が白蔵主に化けた狐、右幅の仔犬と髑髏は狐を殺す犬殺された本物の白蔵主を指すのだろう。印章の組み合わせは「犬図屏風」と同じ。仔犬の描き方からみて、南紀後の制作の可能性もある。】

『別冊太陽 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「(作品解説)幽霊・髑髏仔犬・白蔵主図(伊藤紫織稿)」

上記の「作品解説」では、「中幅は応挙よりも凄味を増した美人の幽霊である」とあるが、この芦雪の「幽霊」は、応挙の「幽霊図(返魂香之図)」(下記に掲載)を模写したと解してよかろう(「作品解説」とは別に「眉間の皺と陰影で表わすことによって凄みを増している」との記述がある。「凄みを増した」といっても、その程度のもので、真に凄みを増すのは、後年の「幽霊図=プライス・コレクション」などであろう)。

それよりも、この芦雪の「幽霊」も、応挙の「幽霊図」の副題「返魂香之図」の背景にある「李夫人詩」(白居易)に由来し、「返魂香(はんごんこう)」を焚き、その煙の中に「死んだ人の姿が現れる」というようなものであろう。

そして、応挙の「幽霊図(返魂香之図)」は、その「返魂香」の煙で「腰から下が無い」ように描かれている。以後、「足の無い幽霊図」が定着するようであるが、芦雪の、この「幽霊」は、応挙の幽霊のように「腰から下が無い」のは勿論なのだが、表装自体を「描表装」、すなわち、芦雪の手書きで、掛軸の上部の「天」の所に落款が施され(冒頭絵図では省略)、下部の「地」まで「余白」となっている。

この「描表装」について、冒頭の「作品解説」で、「描表装までを応挙が確実に手掛けたものは知られず、後年の『幽霊図』(プライス・コレクション)とも共通する効果的な描表装は芦雪による変容であろう」と指摘しているが、「空間マジック」「空間トリック」に天性的なものを持っている芦雪を以て、「幽霊図」に「描表装」との取り合わせは、嚆矢とするのが妥当のかも知れない。

この左幅の「白蔵主」は、これも「作品解説」のとおり、狂言「釣狐」の「白蔵主に化けた狐」で、これが何とも「描表装」の下部の「地」から描かれており、中幅の「幽霊」を真似しているような雰囲気である。

さらに右幅の「髑髏仔犬」になると、髑髏の歯は「地」に、頭蓋骨の大部分は「中縁」と「本紙」の一部に描かれ、仔犬の足は「中縁」、その他は「本紙」と、左幅・中幅、そして、右幅と、変化をさせながら、全体として、何か、狂言「釣狐」の世界を背景にしているような雰囲気を醸し出している。

すなわち、中幅の「幽霊」は、応挙の「夢に出てきた亡き奥様をモデル」にしている「幽霊」を模写して、この幽霊の正体は、狐に殺された「白蔵主」で、左幅は「白蔵主に化けた狐」ということになる。そして、右幅の「髑髏」は、狐に殺された「白蔵主」の髑髏で、

その脇の仔犬は、大きくなって、左幅の「白蔵主に化けた狐」を噛み殺すというような、一連のドラマ仕立てのような印象を受けるのである。

そして、この「髑髏」がまた、若冲の黒地の「拓版画」仕立ての「髑髏図」をモデルにしているような雰囲気なのである。そして、この「仔犬」も、やはり、応挙の「仔犬」をモデルにしているのであろう。

こうして、この三幅を仔細に見て行くと、それぞれに、芦雪が何かしらをモデルとしつつ、しかし、全体として、その「空間マジック」「空間トリック」、さらに、「返魂香」や「釣狐」にまつわる「ドラマ仕立て」「構成力」は、芦雪そのものという印象を深くする。

「幽霊図(返魂之図)応挙筆 一幅 紙本墨画淡彩

一一〇・〇×三〇・〇cm 久渡寺蔵(青森)

「髑髏図」(若冲下絵 高遊外賛)一幅 紙本拓画

一〇六・三×二八・〇cm 宝蔵寺(京都)

「幽霊・髑髏仔犬・白蔵主図」(芦雪筆)三幅 絹本淡彩描表装(上部省略)

幽霊図 一四一・六×三二・六cm

髑髏仔犬図 一四一・四×三二・六cm

白蔵主図 一四五・〇×三二・六cm

大阪・藤田美術館蔵

【中幅は応挙よりも凄味を増した美人の幽霊である。描表装は幽霊が「出る」ことを演出するのに適した手法だが、意外にも描表装までを応挙が確実に手掛けたものは知られず、後年の「幽霊図」(プライス・コレクション)とも共通する効果的な描表装は芦雪による変容であろう。左右は狂言「釣狐」に取り入れられた白蔵主の伝説に由来するようだ。猟師の殺生をやめさせるために狐が猟師の伯父・僧白蔵主に化ける。本物の白蔵主を噛み殺して寺に住んでいた狐は五十年後に犬に殺される。左幅が白蔵主に化けた狐、右幅の仔犬と髑髏は狐を殺す犬殺された本物の白蔵主を指すのだろう。印章の組み合わせは「犬図屏風」と同じ。仔犬の描き方からみて、南紀後の制作の可能性もある。】

『別冊太陽 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「(作品解説)幽霊・髑髏仔犬・白蔵主図(伊藤紫織稿)」

上記の「作品解説」では、「中幅は応挙よりも凄味を増した美人の幽霊である」とあるが、この芦雪の「幽霊」は、応挙の「幽霊図(返魂香之図)」(下記に掲載)を模写したと解してよかろう(「作品解説」とは別に「眉間の皺と陰影で表わすことによって凄みを増している」との記述がある。「凄みを増した」といっても、その程度のもので、真に凄みを増すのは、後年の「幽霊図=プライス・コレクション」などであろう)。

それよりも、この芦雪の「幽霊」も、応挙の「幽霊図」の副題「返魂香之図」の背景にある「李夫人詩」(白居易)に由来し、「返魂香(はんごんこう)」を焚き、その煙の中に「死んだ人の姿が現れる」というようなものであろう。

そして、応挙の「幽霊図(返魂香之図)」は、その「返魂香」の煙で「腰から下が無い」ように描かれている。以後、「足の無い幽霊図」が定着するようであるが、芦雪の、この「幽霊」は、応挙の幽霊のように「腰から下が無い」のは勿論なのだが、表装自体を「描表装」、すなわち、芦雪の手書きで、掛軸の上部の「天」の所に落款が施され(冒頭絵図では省略)、下部の「地」まで「余白」となっている。

この「描表装」について、冒頭の「作品解説」で、「描表装までを応挙が確実に手掛けたものは知られず、後年の『幽霊図』(プライス・コレクション)とも共通する効果的な描表装は芦雪による変容であろう」と指摘しているが、「空間マジック」「空間トリック」に天性的なものを持っている芦雪を以て、「幽霊図」に「描表装」との取り合わせは、嚆矢とするのが妥当のかも知れない。

この左幅の「白蔵主」は、これも「作品解説」のとおり、狂言「釣狐」の「白蔵主に化けた狐」で、これが何とも「描表装」の下部の「地」から描かれており、中幅の「幽霊」を真似しているような雰囲気である。

さらに右幅の「髑髏仔犬」になると、髑髏の歯は「地」に、頭蓋骨の大部分は「中縁」と「本紙」の一部に描かれ、仔犬の足は「中縁」、その他は「本紙」と、左幅・中幅、そして、右幅と、変化をさせながら、全体として、何か、狂言「釣狐」の世界を背景にしているような雰囲気を醸し出している。

すなわち、中幅の「幽霊」は、応挙の「夢に出てきた亡き奥様をモデル」にしている「幽霊」を模写して、この幽霊の正体は、狐に殺された「白蔵主」で、左幅は「白蔵主に化けた狐」ということになる。そして、右幅の「髑髏」は、狐に殺された「白蔵主」の髑髏で、

その脇の仔犬は、大きくなって、左幅の「白蔵主に化けた狐」を噛み殺すというような、一連のドラマ仕立てのような印象を受けるのである。

そして、この「髑髏」がまた、若冲の黒地の「拓版画」仕立ての「髑髏図」をモデルにしているような雰囲気なのである。そして、この「仔犬」も、やはり、応挙の「仔犬」をモデルにしているのであろう。

こうして、この三幅を仔細に見て行くと、それぞれに、芦雪が何かしらをモデルとしつつ、しかし、全体として、その「空間マジック」「空間トリック」、さらに、「返魂香」や「釣狐」にまつわる「ドラマ仕立て」「構成力」は、芦雪そのものという印象を深くする。

「幽霊図(返魂之図)応挙筆 一幅 紙本墨画淡彩

一一〇・〇×三〇・〇cm 久渡寺蔵(青森)

「髑髏図」(若冲下絵 高遊外賛)一幅 紙本拓画

一〇六・三×二八・〇cm 宝蔵寺(京都)

芦雪あれこれ(「降雪狗児図」と「捕鯨図」) [芦雪]

(その十五) 「降雪狗児図」と「捕鯨図」

水墨画の世界というのは、「黒」(墨)と「白」(余白)との対比の世界、そして、それは、「墨」と「紙」(絹など)・「筆」とによって生まれる世界と解して差し支えなかろう。

この水墨画で、「黒地」を背景なり基調にしているものがある。蕪村ですると、「夜色楼台図」、若冲ですると「乗興舟」、そして、芦雪ですると「降雪狗児図」などである。

この若冲の「乗興舟」は、「紙本拓版画」といわれるもので、技法的には「紙本墨画(淡彩)」の純粋な水墨画とは異なるが、「黒地」を背景とするものとしては、その典型的なものということになろう。

この「拓版画」という技法は、「拓本を取るときのように、版木の上に濡れた紙を押し付け、凹面に合わせてその紙を凹ませ、表から墨(タンポなどで)を塗ることで図様を写しとる手法」(この手法で「ぼかし」の手法=「タンポ」ではなく「丸刷毛」などにより各自工夫)と、「水墨画」と「木版画」の応用のような技法のようである。

この「紙本拓版画」の「乗興舟」(若冲筆)と「紙本墨画淡彩」の「夜色楼台図」(蕪村筆)をミックスしたような、芦雪の「降雪狗児図」を、次に紹介したい。

「降雪狗児図」(芦雪筆)一幅 紙本墨画着色

一一四・八×五〇・五cm 逸翁美術館蔵

これは、まさしく、若冲の「乗興舟」の世界であって、おそらく、芦雪は、若冲の「拓版画」ではなく、応挙門の一人として、応挙風の「写生・写実」をもって、「墨(淡彩)」「紙」「筆」のみで、若冲が案出した「乗興舟」の「黒」と「白」との世界を演出したのであろう。

さらに、それだけでなく、この「降雪狗児図」の、この「降雪」は、これは、やはり、蕪村の「夜色楼台図」の、その偶発的な「夜の雪」に対して、「空間マジック」の芦雪ならではの、師の応挙その人が目指した、緻密な「計算し尽くした配合の妙」のような「降雪」を現出したという印象を深くする。

すなわち、「夜色楼台図」(蕪村筆)の「雪」は、胡粉(白)を吹き散らして、たえまなく静かに降る雪なのに対して、「降雪狗児図」(芦雪筆)の「雪」は、胡粉(白)を垂らして、ぽつり・ぽつりと降る、この違いに着目したい。

この「吹き散らす」と「垂らす」とでは、それは、前者が「偶発性」を厭わないのに比して、後者は、それを極力排除するという、その創作姿勢と大きく関わっていて、ここに、両者の相違が歴然として来る。

さて、もう一点、ここで、この「降雪狗児図」の、背景としての「黒」ではなく、「黒」(墨)そのものをして「動き物」(鯨)を演出している「捕鯨図」(芦雪筆)がある。

「捕鯨図」(芦雪筆)「絵替り図屏風」(六曲一双)「右隻」の内(一面)

紙本墨画 一三二・〇×五五・〇 個人蔵(南紀・串本)

この下部(半分)の「黒」(墨)が「鯨」の背中なのである。目も鼻も口も尾も何も描かれていない。「黒」一色で、微妙に、その「濃淡」が細部まで行き渡っている。これだけを見ては、「鯨」には見えないが、上部(半分)に、点々と「鯨捕りの船団」が、遠近法で描かれている。

この単純化、省筆化(減筆体)、飄逸化、そして、融通無碍の「自由・自在・遊びこころ」(大雅筆「江天暮雪図」収載の「東山清音帖」に寄せた高芙蓉の題字=「衣服を脱いで足を投げ出して坐り、体裁にかまわないこと」=「真にその道を得たものは、一切外見を粧はない(荘子)」に通ずる)の世界は、大雅が究極的に行き着いた「江天暮雪図」に匹敵するものと解したい。

ここに、芦雪は、その師の応挙から、さらに、応挙と肩を並べていた、若冲・蕪村・大雅にも、深く関わっていることを実感するのである。

水墨画の世界というのは、「黒」(墨)と「白」(余白)との対比の世界、そして、それは、「墨」と「紙」(絹など)・「筆」とによって生まれる世界と解して差し支えなかろう。

この水墨画で、「黒地」を背景なり基調にしているものがある。蕪村ですると、「夜色楼台図」、若冲ですると「乗興舟」、そして、芦雪ですると「降雪狗児図」などである。

この若冲の「乗興舟」は、「紙本拓版画」といわれるもので、技法的には「紙本墨画(淡彩)」の純粋な水墨画とは異なるが、「黒地」を背景とするものとしては、その典型的なものということになろう。

この「拓版画」という技法は、「拓本を取るときのように、版木の上に濡れた紙を押し付け、凹面に合わせてその紙を凹ませ、表から墨(タンポなどで)を塗ることで図様を写しとる手法」(この手法で「ぼかし」の手法=「タンポ」ではなく「丸刷毛」などにより各自工夫)と、「水墨画」と「木版画」の応用のような技法のようである。

この「紙本拓版画」の「乗興舟」(若冲筆)と「紙本墨画淡彩」の「夜色楼台図」(蕪村筆)をミックスしたような、芦雪の「降雪狗児図」を、次に紹介したい。

「降雪狗児図」(芦雪筆)一幅 紙本墨画着色

一一四・八×五〇・五cm 逸翁美術館蔵

これは、まさしく、若冲の「乗興舟」の世界であって、おそらく、芦雪は、若冲の「拓版画」ではなく、応挙門の一人として、応挙風の「写生・写実」をもって、「墨(淡彩)」「紙」「筆」のみで、若冲が案出した「乗興舟」の「黒」と「白」との世界を演出したのであろう。

さらに、それだけでなく、この「降雪狗児図」の、この「降雪」は、これは、やはり、蕪村の「夜色楼台図」の、その偶発的な「夜の雪」に対して、「空間マジック」の芦雪ならではの、師の応挙その人が目指した、緻密な「計算し尽くした配合の妙」のような「降雪」を現出したという印象を深くする。

すなわち、「夜色楼台図」(蕪村筆)の「雪」は、胡粉(白)を吹き散らして、たえまなく静かに降る雪なのに対して、「降雪狗児図」(芦雪筆)の「雪」は、胡粉(白)を垂らして、ぽつり・ぽつりと降る、この違いに着目したい。

この「吹き散らす」と「垂らす」とでは、それは、前者が「偶発性」を厭わないのに比して、後者は、それを極力排除するという、その創作姿勢と大きく関わっていて、ここに、両者の相違が歴然として来る。

さて、もう一点、ここで、この「降雪狗児図」の、背景としての「黒」ではなく、「黒」(墨)そのものをして「動き物」(鯨)を演出している「捕鯨図」(芦雪筆)がある。

「捕鯨図」(芦雪筆)「絵替り図屏風」(六曲一双)「右隻」の内(一面)

紙本墨画 一三二・〇×五五・〇 個人蔵(南紀・串本)

この下部(半分)の「黒」(墨)が「鯨」の背中なのである。目も鼻も口も尾も何も描かれていない。「黒」一色で、微妙に、その「濃淡」が細部まで行き渡っている。これだけを見ては、「鯨」には見えないが、上部(半分)に、点々と「鯨捕りの船団」が、遠近法で描かれている。

この単純化、省筆化(減筆体)、飄逸化、そして、融通無碍の「自由・自在・遊びこころ」(大雅筆「江天暮雪図」収載の「東山清音帖」に寄せた高芙蓉の題字=「衣服を脱いで足を投げ出して坐り、体裁にかまわないこと」=「真にその道を得たものは、一切外見を粧はない(荘子)」に通ずる)の世界は、大雅が究極的に行き着いた「江天暮雪図」に匹敵するものと解したい。

ここに、芦雪は、その師の応挙から、さらに、応挙と肩を並べていた、若冲・蕪村・大雅にも、深く関わっていることを実感するのである。

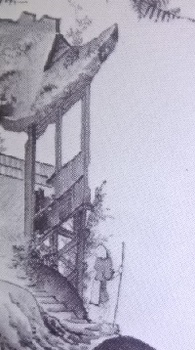

芦雪あれこれ(富士見西行図) [芦雪]

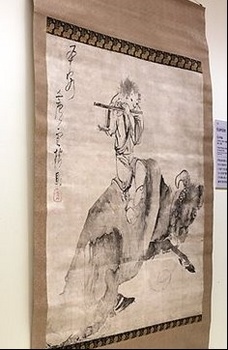

その十五) 富士見西行図

「富士見西行図」(芦雪筆)一幅 紙本墨画淡彩 山形美術館蔵

一二九・八×二七・七cm

「鎌倉時代の歌人、西行は、家族を捨てて漂泊の旅に身を置いた。旅に憧れる人が多かった江戸時代らしい人気の画題だが、こんな図はほかに見たことがない。これでは首が痛くなりそうだ。」

(『もっと知りたい 長沢芦雪 金子信久著』)

この評の「こんな図は見たことがない」、続く、「これでは首が痛くなりそうだ」というのは、素直な実感なのであろうが、何かが足りない感じがする。

「笠と杖を放り出して高い富士を見上げる西行の仕草に飄逸な味がある。晩年の作で、印は蒲鉾型の「長澤」「魚」(朱文印)である。」

(『日本の美術 №219 長澤芦雪 宮島新一編』)

この評の「笠と杖を放り出して」は、「笠」は直ぐ分かるが、「杖」は気が付かない。この細長い「杖」と人(西行)の影が、三角形の富士山の頂上のようで、その頂上に西行が居るようにも見える。続く、「富士を見上げる西行の仕草に飄逸な味がある」の「飄逸な味がある」は、やや抽象的な表現で、やはり、何かが足らない感じがする。

さて、「何が足りないか?」・・・・これは、ずばり、西行が富士を見上げて「小便をしている」、その仕草の面白さ、そして、和歌・連歌の「雅」の西行(歌人)を、俳諧・発句(俳句)の「俗」の西行らしきもの(俳人)へと転回した、その滑稽さと解したい。そして、そこに、芦雪の「遊びこころ」があると解したい。

芦雪の「空間マジック」は、富士山の頂上を画面の外にはみ出させ、空は上部に三角形で「黒」、それに対比して富士(これも三角形)は「白」、下部の杖と人の影が、やはり三角形で、上部の空の三角形と響き合っている。それにしても、横幅が三〇センチ足らずなのに、縦長は一二九・八センチと、こういう細長い掛軸仕立てにするのも、これまた、芦雪の「遊びこころ」が充満している。

芦雪の「遊びこころ」は、さらに、徹底していて、これよりも、さらに細長の横幅が十三センチに満たないものものある。下記の「象背戯童図」である。

「何が描かれているのか、すぐにはわからないが、画面の下の方にあるのは象の頭である。象はつぶらな目を少し上目遣いにして、何やら上の方に意識を向けているようだ。見れば、何と大勢の人。つまり、人間が大きな象の背に乗っているところである。当時の人々も、描かれた光景が理解できた瞬間、驚いたに違いない。ちょっと見ただけでは図柄がわかりにくいスリットのような細い空間を使って面白さを演出しているのである。」

(『もっと知りたい 長沢芦雪 金子信久著』)

「象背戯童図」(芦雪筆)紙本墨画淡彩 一二八・二×一二・七cm

この下部の「象の目と耳」の一部、それだけで、「象らしきもの」が察知される。この縦長の掛軸を四等分(下部・中一・中二・上部)すると、中部(中一・中二)は、「象の背中」ということになる。

そして、上部の「象の尻」の部分に、「戯童」が何人居るか(?) この縮小されたものではお手上げである。

しかし、実際の大きさ(一二八・二×一二・七cm)で、これを見れば、様々な恰好した「戯童」の仕草などが、はっきりと見分けすることが可能であろう。

一番上部の「戯童」は両手を上げて万歳をしている。その前に、竹の棒を持って万歳している「戯童」がいる。その前に、「前向き・横向き・後ろ向きの戯童」が居て、尻から背にかけて寝転がっている「戯童」も居る。

「象背戯童図」(芦雪筆)上部の「拡大図」

「富士見西行図」(芦雪筆)一幅 紙本墨画淡彩 山形美術館蔵

一二九・八×二七・七cm

「鎌倉時代の歌人、西行は、家族を捨てて漂泊の旅に身を置いた。旅に憧れる人が多かった江戸時代らしい人気の画題だが、こんな図はほかに見たことがない。これでは首が痛くなりそうだ。」

(『もっと知りたい 長沢芦雪 金子信久著』)

この評の「こんな図は見たことがない」、続く、「これでは首が痛くなりそうだ」というのは、素直な実感なのであろうが、何かが足りない感じがする。

「笠と杖を放り出して高い富士を見上げる西行の仕草に飄逸な味がある。晩年の作で、印は蒲鉾型の「長澤」「魚」(朱文印)である。」

(『日本の美術 №219 長澤芦雪 宮島新一編』)

この評の「笠と杖を放り出して」は、「笠」は直ぐ分かるが、「杖」は気が付かない。この細長い「杖」と人(西行)の影が、三角形の富士山の頂上のようで、その頂上に西行が居るようにも見える。続く、「富士を見上げる西行の仕草に飄逸な味がある」の「飄逸な味がある」は、やや抽象的な表現で、やはり、何かが足らない感じがする。

さて、「何が足りないか?」・・・・これは、ずばり、西行が富士を見上げて「小便をしている」、その仕草の面白さ、そして、和歌・連歌の「雅」の西行(歌人)を、俳諧・発句(俳句)の「俗」の西行らしきもの(俳人)へと転回した、その滑稽さと解したい。そして、そこに、芦雪の「遊びこころ」があると解したい。

芦雪の「空間マジック」は、富士山の頂上を画面の外にはみ出させ、空は上部に三角形で「黒」、それに対比して富士(これも三角形)は「白」、下部の杖と人の影が、やはり三角形で、上部の空の三角形と響き合っている。それにしても、横幅が三〇センチ足らずなのに、縦長は一二九・八センチと、こういう細長い掛軸仕立てにするのも、これまた、芦雪の「遊びこころ」が充満している。

芦雪の「遊びこころ」は、さらに、徹底していて、これよりも、さらに細長の横幅が十三センチに満たないものものある。下記の「象背戯童図」である。

「何が描かれているのか、すぐにはわからないが、画面の下の方にあるのは象の頭である。象はつぶらな目を少し上目遣いにして、何やら上の方に意識を向けているようだ。見れば、何と大勢の人。つまり、人間が大きな象の背に乗っているところである。当時の人々も、描かれた光景が理解できた瞬間、驚いたに違いない。ちょっと見ただけでは図柄がわかりにくいスリットのような細い空間を使って面白さを演出しているのである。」

(『もっと知りたい 長沢芦雪 金子信久著』)

「象背戯童図」(芦雪筆)紙本墨画淡彩 一二八・二×一二・七cm

この下部の「象の目と耳」の一部、それだけで、「象らしきもの」が察知される。この縦長の掛軸を四等分(下部・中一・中二・上部)すると、中部(中一・中二)は、「象の背中」ということになる。

そして、上部の「象の尻」の部分に、「戯童」が何人居るか(?) この縮小されたものではお手上げである。

しかし、実際の大きさ(一二八・二×一二・七cm)で、これを見れば、様々な恰好した「戯童」の仕草などが、はっきりと見分けすることが可能であろう。

一番上部の「戯童」は両手を上げて万歳をしている。その前に、竹の棒を持って万歳している「戯童」がいる。その前に、「前向き・横向き・後ろ向きの戯童」が居て、尻から背にかけて寝転がっている「戯童」も居る。

「象背戯童図」(芦雪筆)上部の「拡大図」

芦雪あれこれ(方寸五百羅漢図) [芦雪]

(その十四)方寸五百羅漢図

方寸五百羅漢図(芦雪筆)一幅 紙本着色 (絵の部分)三・一×三・一cm

寛政十年(一七九八)作か 鉄斎堂蔵 (上記は「拡大」図)

芦雪の師・応挙は、享保十八年(一七三三)の生まれ、芦雪の良き理解者であった皆川淇園は、享保十九年(一七三四)の生まれで、この二人はほぼ同じ年恰好である。また、応挙の門人は「門に遊ぶの徒、殆んど千を以て数う」と称されるほど多く、一方 儒学者の淇園も学問所「弘道館」を開き「門人三千人」といわれており、応挙門、そして、淇園門とも大きな集団を形成している。

この淇園はまた、応挙門の一員で、特に山水画に長じている。淇園と芦雪との交流というのは、応挙を介してのものであろう。そして、応挙没後(寛政七年=一七九五)は、まさに、芦雪の最大の理解者で、且つ、支援者であったのであろう。

淇園はまた、日本最初の展覧会とも言われている「東山新書画展観」を主催し、京都の画人・書家の新書画を展覧すると共に、同時に販売もするという試みも実践している。冒頭に掲げた、「方寸五百羅漢図」(一寸=三・一センチ四方)は、その「東山新書画展観」に出品された「小幅五百羅漢図」と同一作品の可能性が高いとされている(『もっと知りたい長沢蘆雪(金子信久著)』)。

この「小幅五百羅漢図」について、淇園は次のように記している(「書安喜生得小幅五百羅漢事(『淇園文集』巻十一)、原文は漢文、以下は翻訳文)。

[ 展観も回を重ね、京都の画家たちは新奇を競って出品している。芦雪はもともと筆が縦横に走る画家だが、毎回その奇を増し、昨夏は一寸四方に五百羅漢を描いたものを出品した。羅漢は全身像で、獅子や象、竜虎などの眷属も描かれている。微細な中にも姿はきちんと描かれ、筆はその気を表している。実に奇観である。 ]

(『もっと知りたい長沢蘆雪(金子信久著)』)。

ここで、前回(その十三)の「補記五」で記した、次の事項と繋がって来る。

[ 皆川淇園が記した「書安喜生得小幅五百羅漢事(『淇園文集』巻十一)には、浪華に客遊中に没し、芦雪が描いた小幅「五百羅漢」を彼の地(大阪)の墓のある寺に納めた、とある。つまり、芦雪の墓は大阪と京都にあったわけだが、大阪のそれは、東高津(天王寺区)の直指庵だったといわれる。交流のあった斯経慧梁(しきょうえりょう)の庵だが、今はなく、芦雪の養子、芦洲が天保九年(一八三八)四十周忌にあたる年に再建した墓石も、明治三十四年(一九〇一)以前に近くの天龍院に移されている。]

さて、この芦雪の理解者にして支援者の皆川淇園と、もう一人の、淇園と同様に芦雪と深い関わりのある白隠禅師門下の「斯経慧梁(しきょうえりょう)」が、芦雪に与えた影響ということも、避けて通れないであろう。

斯経慧梁は、享保七年(一七二二)播州姫路生まれ。姓は管氏。十二歳の時に妙心寺海福院東明和尚の室に入り剃髪授戒する。後に、駿河の白隠禅師に参じ、二十八歳の時、白隠禅師の依頼により「遠羅天釜(おらてがま)」の跋を書上(その他、白隠禅師の「槐安国語(かいあんこくご)」の原稿を整理閲読)など、白隠門下の俊才として知られる。

宝暦八年(一七五八)、三十六歳の頃、帰京し、妙心寺第一座に上がり妙心寺海福院に住する。天明二年(一七八二)、六十歳の頃、浪速の直指庵が再興され開祖として請ぜられる。亡くなったのは、天明八年(一七八八)正月二十三日、六十六歳で、この正月三十日に、天明大火があった。時に、応挙、五十六歳、芦雪、三十五歳、呉春、三十七歳であった。

ここで、天明三年(一七八三)の「芦雪年譜」は次のとおり記されている(『日本の美術№39 応挙と呉春』)。

「天明三年(一七八三・三〇歳)この頃、妙心寺海福院斯経の庵の粉壁上に墨龍を描く。既に妙心寺との関係あり。後に南紀の万福寺・妙法寺で襖絵を描いたといわれ、松江市の西光寺、豊橋市の正宗寺でも制作するが、いずれも妙心寺末の寺であった。」

芦雪が、三十歳の頃、斯経慧梁は六十歳前後、応挙は五十歳前後で、芦雪が応挙門から巣立ちをする、この天明三年(一七八三)の頃の芦雪の背後には、京都の妙心寺、そして、浪華の直指庵を再興し、臨済宗最初の専門道場の江湖道場円福寺の建立を目指していた、斯経慧梁が大きく関与していたのであろう。

その芦雪が、寛政十一年(一七九九)に、浪華(大阪)で客死した時、いみじくも、その芦雪の応挙門から独り立ちした頃の、精神的且つ全面的な支援者であった斯経慧梁が再興した「直指庵」に葬られたということは、やはり、「芦雪の死を巡っての一つの示唆」があるように思えて来るのである。

さらに、このことに関連して、この芦雪の、淇園をして、「昨夏は一寸四方に五百羅漢を描いたものを出品した。羅漢は全身像で、獅子や象、竜虎などの眷属も描かれている。微細な中にも姿はきちんと描かれ、筆はその気を表している。実に奇観である」と、今に、その記録を留めている、それらの根底となる、この、「方寸五百羅漢図」というのは、やはり、当時の芦雪を語る、唯一にして、且つ、微細(形式上)、且つ、巨大(実質上)な作品の一つということになろう

とにもかくにも、芦雪の、直接の師である「円山応挙」、そして、その応挙に次ぐべき、儒学者「皆川淇園」、そして、その「応挙・淇園」に深く連なる、禅僧「斯経慧梁」の、この三人は、芦雪の画業を理解する上で指針となる最重要人物ということになろう。

この芦雪の最晩年の、その「死を巡っての一つの示唆」を投げ掛けている、この「方寸五百羅漢図」は、芦雪が客死し、葬られた浪華の地の、芦雪と深い関わりのある斯経慧梁の「直指庵」に奉納されたのである。

その後、紆余曲折を経て、この「方寸五百羅漢」は、平成二十三年(二〇一一)三月十二日から六月五日、滋賀県甲賀市・「MIHO MUSEUM」の、「春季特別展 長沢芦雪 奇は新なり」で、芦雪没後二世紀以上の時を経て、公開されたということになる(なお、この作品については、「直指庵」に奉納されたものと、その稿本との二種類があり、公開されたものが、このうちのどちらに当たるかは不明のようである)。

補記

一 「隻履達磨図」(芦雪筆、斯経慧梁賛)豊橋市美術館蔵

天明六年(一七八六)の斯経慧梁の賛がある「隻履達磨図」(芦雪筆)は、斯経慧梁の師・白隠禅師の禅画にも連なる、芦雪の禅画として名高い。この「隻履達磨図」についての豊橋美術館の解説文は次のとおりである。

【長澤蘆雪は、丹波篠山の藩士上杉和左衛門の子として生まれ、少年期を淀で過ごしたといわれます。のち京都に出て円山応挙に師事し、名は魚・政勝、字は氷計・引裾、于洲・于緝などとも号しました。応挙が穏やかで平明な写実的作風をみせたのに対し、蘆雪は人間的感情を表出した独自の画境を展開しました。 [隻履達磨図]は片方の履物をもった達磨のことで、禅宗祖師の達磨伝説の一つです。衣に朱をさして達磨の朱衣とし、達磨の肉身にも朱をさしています。即興的に描いたものかとも思われますが形態把握はしっかりしています。図上には『手携履一隻/怱々何處帰/祖師真面目/雲影向西飛 天明丙午初冬 斯経拝題印』と妙心寺直指庵住職であった斯経の題があり、天明6年初冬頃の作品であることがわかります。 この[隻履達磨図]はもともと豊橋市嵩山町の正宗寺に伝わった什物で大正年間に[仁王図][羅漢図]など他の蘆雪画とともに寺を離れました。正宗寺は妙心寺派に属する臨済宗の古刹で、[波涛図][楠に鶴図]など蘆雪の画45点(重要文化財)のほか、円山応挙の[竜虎図]など数多くの書画を有することで知られています。これらは妙心寺で斯経や指津とともに修行を積んだ万年和尚が天明期に正宗寺を再興した際、襖や屏風などを交流のあった斯経や指津を通して応挙や蘆雪に依頼したものです。】

「隻履達磨図」(芦雪筆、斯経慧梁賛)豊橋市美術館蔵

紙本墨画淡彩 一三四・八×五六・〇cm

二 この「隻履達磨図」に関する達磨伝説は、「達磨が没して三年後、魏の宋雲は片方の靴だけをぶら下げて歩く達磨と遭遇した。報告を受けた帝が達磨の墓を調べると、遺体はなく、片方の靴だけがあった」というものである。すなわち、「隻履達磨図」は、「達磨の死後の復活と超人的な能力を伝えるもので、白隠禅師などが画題としている禅画の基本的なものである。

この天明六年(一七八六)、芦雪、三十三歳の時の、この禅画と、芦雪が亡くなる一年前の寛政十年(一七九八)、四十五歳の時の、冒頭に掲げた「方寸五百羅漢図」とを、同時に鑑賞すると、そして、芦雪没後二世紀以上の時を経ての、平成二十三年(二〇一一)に、「MIHO MUSEUM」で、再び、陽の目の見た時に、この「隻履達磨図」は、どことなく、「隻履芦雪図」の面影を宿して来るのである。

方寸五百羅漢図(芦雪筆)一幅 紙本着色 (絵の部分)三・一×三・一cm

寛政十年(一七九八)作か 鉄斎堂蔵 (上記は「拡大」図)

芦雪の師・応挙は、享保十八年(一七三三)の生まれ、芦雪の良き理解者であった皆川淇園は、享保十九年(一七三四)の生まれで、この二人はほぼ同じ年恰好である。また、応挙の門人は「門に遊ぶの徒、殆んど千を以て数う」と称されるほど多く、一方 儒学者の淇園も学問所「弘道館」を開き「門人三千人」といわれており、応挙門、そして、淇園門とも大きな集団を形成している。

この淇園はまた、応挙門の一員で、特に山水画に長じている。淇園と芦雪との交流というのは、応挙を介してのものであろう。そして、応挙没後(寛政七年=一七九五)は、まさに、芦雪の最大の理解者で、且つ、支援者であったのであろう。

淇園はまた、日本最初の展覧会とも言われている「東山新書画展観」を主催し、京都の画人・書家の新書画を展覧すると共に、同時に販売もするという試みも実践している。冒頭に掲げた、「方寸五百羅漢図」(一寸=三・一センチ四方)は、その「東山新書画展観」に出品された「小幅五百羅漢図」と同一作品の可能性が高いとされている(『もっと知りたい長沢蘆雪(金子信久著)』)。

この「小幅五百羅漢図」について、淇園は次のように記している(「書安喜生得小幅五百羅漢事(『淇園文集』巻十一)、原文は漢文、以下は翻訳文)。

[ 展観も回を重ね、京都の画家たちは新奇を競って出品している。芦雪はもともと筆が縦横に走る画家だが、毎回その奇を増し、昨夏は一寸四方に五百羅漢を描いたものを出品した。羅漢は全身像で、獅子や象、竜虎などの眷属も描かれている。微細な中にも姿はきちんと描かれ、筆はその気を表している。実に奇観である。 ]

(『もっと知りたい長沢蘆雪(金子信久著)』)。

ここで、前回(その十三)の「補記五」で記した、次の事項と繋がって来る。

[ 皆川淇園が記した「書安喜生得小幅五百羅漢事(『淇園文集』巻十一)には、浪華に客遊中に没し、芦雪が描いた小幅「五百羅漢」を彼の地(大阪)の墓のある寺に納めた、とある。つまり、芦雪の墓は大阪と京都にあったわけだが、大阪のそれは、東高津(天王寺区)の直指庵だったといわれる。交流のあった斯経慧梁(しきょうえりょう)の庵だが、今はなく、芦雪の養子、芦洲が天保九年(一八三八)四十周忌にあたる年に再建した墓石も、明治三十四年(一九〇一)以前に近くの天龍院に移されている。]

さて、この芦雪の理解者にして支援者の皆川淇園と、もう一人の、淇園と同様に芦雪と深い関わりのある白隠禅師門下の「斯経慧梁(しきょうえりょう)」が、芦雪に与えた影響ということも、避けて通れないであろう。

斯経慧梁は、享保七年(一七二二)播州姫路生まれ。姓は管氏。十二歳の時に妙心寺海福院東明和尚の室に入り剃髪授戒する。後に、駿河の白隠禅師に参じ、二十八歳の時、白隠禅師の依頼により「遠羅天釜(おらてがま)」の跋を書上(その他、白隠禅師の「槐安国語(かいあんこくご)」の原稿を整理閲読)など、白隠門下の俊才として知られる。

宝暦八年(一七五八)、三十六歳の頃、帰京し、妙心寺第一座に上がり妙心寺海福院に住する。天明二年(一七八二)、六十歳の頃、浪速の直指庵が再興され開祖として請ぜられる。亡くなったのは、天明八年(一七八八)正月二十三日、六十六歳で、この正月三十日に、天明大火があった。時に、応挙、五十六歳、芦雪、三十五歳、呉春、三十七歳であった。

ここで、天明三年(一七八三)の「芦雪年譜」は次のとおり記されている(『日本の美術№39 応挙と呉春』)。

「天明三年(一七八三・三〇歳)この頃、妙心寺海福院斯経の庵の粉壁上に墨龍を描く。既に妙心寺との関係あり。後に南紀の万福寺・妙法寺で襖絵を描いたといわれ、松江市の西光寺、豊橋市の正宗寺でも制作するが、いずれも妙心寺末の寺であった。」

芦雪が、三十歳の頃、斯経慧梁は六十歳前後、応挙は五十歳前後で、芦雪が応挙門から巣立ちをする、この天明三年(一七八三)の頃の芦雪の背後には、京都の妙心寺、そして、浪華の直指庵を再興し、臨済宗最初の専門道場の江湖道場円福寺の建立を目指していた、斯経慧梁が大きく関与していたのであろう。

その芦雪が、寛政十一年(一七九九)に、浪華(大阪)で客死した時、いみじくも、その芦雪の応挙門から独り立ちした頃の、精神的且つ全面的な支援者であった斯経慧梁が再興した「直指庵」に葬られたということは、やはり、「芦雪の死を巡っての一つの示唆」があるように思えて来るのである。

さらに、このことに関連して、この芦雪の、淇園をして、「昨夏は一寸四方に五百羅漢を描いたものを出品した。羅漢は全身像で、獅子や象、竜虎などの眷属も描かれている。微細な中にも姿はきちんと描かれ、筆はその気を表している。実に奇観である」と、今に、その記録を留めている、それらの根底となる、この、「方寸五百羅漢図」というのは、やはり、当時の芦雪を語る、唯一にして、且つ、微細(形式上)、且つ、巨大(実質上)な作品の一つということになろう

とにもかくにも、芦雪の、直接の師である「円山応挙」、そして、その応挙に次ぐべき、儒学者「皆川淇園」、そして、その「応挙・淇園」に深く連なる、禅僧「斯経慧梁」の、この三人は、芦雪の画業を理解する上で指針となる最重要人物ということになろう。

この芦雪の最晩年の、その「死を巡っての一つの示唆」を投げ掛けている、この「方寸五百羅漢図」は、芦雪が客死し、葬られた浪華の地の、芦雪と深い関わりのある斯経慧梁の「直指庵」に奉納されたのである。

その後、紆余曲折を経て、この「方寸五百羅漢」は、平成二十三年(二〇一一)三月十二日から六月五日、滋賀県甲賀市・「MIHO MUSEUM」の、「春季特別展 長沢芦雪 奇は新なり」で、芦雪没後二世紀以上の時を経て、公開されたということになる(なお、この作品については、「直指庵」に奉納されたものと、その稿本との二種類があり、公開されたものが、このうちのどちらに当たるかは不明のようである)。

補記

一 「隻履達磨図」(芦雪筆、斯経慧梁賛)豊橋市美術館蔵

天明六年(一七八六)の斯経慧梁の賛がある「隻履達磨図」(芦雪筆)は、斯経慧梁の師・白隠禅師の禅画にも連なる、芦雪の禅画として名高い。この「隻履達磨図」についての豊橋美術館の解説文は次のとおりである。

【長澤蘆雪は、丹波篠山の藩士上杉和左衛門の子として生まれ、少年期を淀で過ごしたといわれます。のち京都に出て円山応挙に師事し、名は魚・政勝、字は氷計・引裾、于洲・于緝などとも号しました。応挙が穏やかで平明な写実的作風をみせたのに対し、蘆雪は人間的感情を表出した独自の画境を展開しました。 [隻履達磨図]は片方の履物をもった達磨のことで、禅宗祖師の達磨伝説の一つです。衣に朱をさして達磨の朱衣とし、達磨の肉身にも朱をさしています。即興的に描いたものかとも思われますが形態把握はしっかりしています。図上には『手携履一隻/怱々何處帰/祖師真面目/雲影向西飛 天明丙午初冬 斯経拝題印』と妙心寺直指庵住職であった斯経の題があり、天明6年初冬頃の作品であることがわかります。 この[隻履達磨図]はもともと豊橋市嵩山町の正宗寺に伝わった什物で大正年間に[仁王図][羅漢図]など他の蘆雪画とともに寺を離れました。正宗寺は妙心寺派に属する臨済宗の古刹で、[波涛図][楠に鶴図]など蘆雪の画45点(重要文化財)のほか、円山応挙の[竜虎図]など数多くの書画を有することで知られています。これらは妙心寺で斯経や指津とともに修行を積んだ万年和尚が天明期に正宗寺を再興した際、襖や屏風などを交流のあった斯経や指津を通して応挙や蘆雪に依頼したものです。】

「隻履達磨図」(芦雪筆、斯経慧梁賛)豊橋市美術館蔵

紙本墨画淡彩 一三四・八×五六・〇cm

二 この「隻履達磨図」に関する達磨伝説は、「達磨が没して三年後、魏の宋雲は片方の靴だけをぶら下げて歩く達磨と遭遇した。報告を受けた帝が達磨の墓を調べると、遺体はなく、片方の靴だけがあった」というものである。すなわち、「隻履達磨図」は、「達磨の死後の復活と超人的な能力を伝えるもので、白隠禅師などが画題としている禅画の基本的なものである。

この天明六年(一七八六)、芦雪、三十三歳の時の、この禅画と、芦雪が亡くなる一年前の寛政十年(一七九八)、四十五歳の時の、冒頭に掲げた「方寸五百羅漢図」とを、同時に鑑賞すると、そして、芦雪没後二世紀以上の時を経ての、平成二十三年(二〇一一)に、「MIHO MUSEUM」で、再び、陽の目の見た時に、この「隻履達磨図」は、どことなく、「隻履芦雪図」の面影を宿して来るのである。

芦雪あれこれ(海浜奇勝図屏風) [芦雪]

(その十三)海浜奇勝図屏風

海浜奇勝図屏風(芦雪筆)六曲一双 メトロポリタン美術館蔵

各一五四・六×三五六・〇

「この屏風が今や日本に存しないことに複雑な気分になる。ある時期まで、茶や禅だけを日本の美の核とする(今もつづいている)錯覚のあることが、たとえばこうした作品を喪わせたのである。金地屏風を前にして墨色によって奇景を描くことは、痩せ枯れた美とは相対するものと思われたに相違ないが、日本美は厳然としてここにあるのだ。」

『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「海浜奇勝図屏風(狩野博幸稿)」

「芦雪画の魅力(狩野博幸稿)」(『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収)は、次の九つの視点から記述している

一 対比 二 型破り 三 空間構成 四 生命観 五 律動 六 表現の冒険 七 即筆 八 自由の絵画 九 抒情の真実

この「海浜奇勝図屏風」は、「五 律動」の中で取り上げられているが、この作品を通して、上記の九つの視点から、芦雪画の魅力・特徴を次の通り説明することも可能であろう。

(なお、次の記述の『』の記述は、「芦雪画の魅力・狩野博幸稿」を引用している。)

一 対比

芦雪画の魅力・特徴の第一は、『黒と白、大と小、高さと低さ、漲(みなぎる)る力とフット力を抜いたすがた』など、その対比の妙にある。この絵ですると、上段の「左隻(落款のある隻)」の「動・ダイナミック」と下段の「右隻」の「静・スタティック」ということになろう。

二 型破り

『型破り、とは伝統を無視することだ。もっというならばあたかも伝統を無視するように動くことであろう。』 この「型破り」とは「意表を突く」という言葉に置き換えても良かろう。この「左隻」の「奇抜・奇形・巨大」な岸壁・岩山、その豪快な筆さばきは、まさに「度肝を抜く」という言葉がより適切であろう。そして、小さな小舟に小さな五人の人影も、やはり「奇(型破り)」という言葉が適切であろう。それに比して、この「右隻」の穏やかさ、そして、やはり人家に「老師と三人の若き人影」も、やはり「奇(型破り)」で、それは「新」に連なるということを意味するのかも知れない。

なお、冒頭の作品解説(「海浜奇勝図屏風(狩野博幸稿)」)の「『茶と禅を基調とする日本文化』=『痩せ枯れた美』」(伝統)に相対する「奇(型破り)は新なり」(革新)の解説は、この「型破り」に多く由来している。

三 空間構成

『粗野と精緻を一つの作品で表現し尽した屏風絵は、応挙師匠一途の弟子たちの精神世界では、生まれるはずもない画境というほかはない。』 ここで言う「粗野と精緻」というのは、応挙風の写実主義(写生主義)の見地からすると「粗野と精緻」ということなのであろう。この「海浜奇勝図屏風」ですると、「左隻」が「粗野」、そして、「右隻」が「精緻」の世界で、その「対比」の世界は、応挙門ではタブーであったのであろう。しかし、芦雪は敢えて、そのタブーに挑戦する途を選んだのだろう。芦雪の「対比」「型破り」は、すべからく、芦雪の「空間構成」(「空間マジック」)の巧妙さに由来する。「右隻」そして「左隻」の、それぞれの「空間構成」の凄さ、そして、「右隻」と「左隻」とが一体となっての「空間構成」の凄さは、まさに、芦雪の独壇場の世界であろう。

四 生命感

『応挙の膨大な数の弟子たちのなかにあって、芦雪が孤立していたことは疑いようがない。芦雪自身は《孤立》を恐れなかったが、その芦雪の《孤立》自体を《社会的存在》と化していた円山派の画家たちが許すはずはなかったのである。《自由》こそが十八世紀京都画壇のレゾン・デートル《存在理由》であったのに、円山派そのものが体制へと変貌した。』

この前に、『応挙を筆頭とする写生画派』という言葉が出て来る。この「写生」の「生」を「生命感」と捉えると、応挙も芦雪も他の応挙門の全てが、この「生命観」を描出することに専念した。そして、応挙が追及したものは、目に映る外的な「生命観」で、目に見えない内面的な「生命観」は、拠雑物として排斥した。そして、応挙門の多くが、師の応挙の、この姿勢に追随したが、芦雪は、応挙の姿勢を足掛かりにして、応挙門ではタブーの内面的な「生命観」の世界をも、自己の造形の世界に取り入れようとした。

それが、芦雪の「対比・型破り・空間構成」等々で、それらが応挙の世界からすると逸脱した世界ということになろう。

「海浜奇勝図屏風」でするならば、この「左隻」の「奇抜・奇形・巨大」な岸壁・岩山は、「悪画」(「己れ一人と心得て慢心になり、画はいよいよわるくなり」=『書画聞見集《応挙門・東東洋からの聞書き集=澹斎編》』)の見本とされ、あまつさえ、「芦雪は困窮して大阪で首をつった」などの流言すら、この書により喧伝されることになる。

しかし、芦雪は、決して、反「応挙」ではない。応挙の目指したものは、「写生」(生を写す)から「写実(生の実を写す)=生命感」であり、芦雪は、その応挙が追い求め続けた「写実(生の実を写す)=生命感」の世界へ一歩踏み出した画人であったような感じで無くもない。

五 律動

『芦雪が求めつづけたのは絵の安定性というものではなかった。そのことは、ここに掲げる二つの屏風(「白梅図」=省略「海浜奇勝図」=冒頭に掲載)を眺めるだけでも明らかではないか。』

「生命感」と「律動」とは密接不可分のものである。それを洞察したのは、芦雪であった。それが、冒頭の、この「海浜奇勝図屏風」ということになる。

六 表現の冒険

『絵を描く、とはどんな意味を持つのだろうか。中国では昔から詩作と画作とは同じことだとして、詩は形のない絵、絵は音のない詩と永くいいつづけられてきた。』

この「詩は形のない絵、絵は音のない詩」というのは、「詩は有声の絵、絵は無声の詩」の方が分かり易いかも知れない。そして、その「詩画一体」の世界を目指したのが、蕪村や大雅の文人画が世界であった。

しかし、芦雪が目指したのは、応挙門の絵画の世界で、それは造形の世界であった。その造形の世界で、「形を造る」基本の「写生」から「写実」、そして、さらに「写意」(表現主義=「外形の印象から進んで内面の心の表現)へと弛まざる冒険(試行)の軌跡でもあった。

この「海浜奇勝図屏風」で説明すれば、この「左隻」の、「奇抜・奇形・巨大」な岸壁・岩山は、芦雪の抑え難き「心象風景」以外の何物でもなかろう。この芦雪の「心象風景」を理解した人は、立場の相違はあれ、造形の世界の「絵画の自律性」を弛まず追求し続けた、芦雪の師の応挙只(ただ)一人のみという印象を深くする。

七 即筆

「即筆」「席画」「画家のパフォーマンス」については、先に、「牧童吹笛図」(その十一)で触れた。「即筆」とは「『席画』などの、あらゆる場所で、あらゆる作画の要求に、瞬時に対応出来る画人としての実力」を指しての造語的なものであろう。そして、芦雪は、その「指頭画」など、抜群の「即筆」の達人であった。

八 自由の絵画

十八世紀の京阪地方の「自由」なる文化的風土について、これまた、「牧童吹笛図」(その十一)で触れた。それは、造形という世界に限れば、画家の自由な表現意欲を湧きたたせ、その意欲に駆られた画家同志の切磋琢磨する風土と、それを支えるサロン的風土が構築されていたということに他ならない。そして、芦雪に限れば、それは、芦雪の「自在なる心」を揺さぶるものであったろう。

この「海浜奇勝図屏風」の、この「左隻」の「奇抜・奇形・巨大」な岸壁・岩山は、それを自他(他は一部の許容者)共に認めた象徴的な作品ということになろう。

九 抒情の真実

『芦雪は、本来、抒情的感性をそれこそ豊穣にもっていた画家である。しかし、その感性にそのまま素直に表現してしまうほどには、かれの自意識は余りにも強烈すぎた。』

「抒情」の説明は、夏目漱石の『草枕』ですると、「知・情・意」の、芦雪の本質は「情」の画人ということになろう。それに比して、芦雪が心酔し、絶えず、その鏡とした師の応挙は、「情」を殺して、「知・意」に徹した画人ということになろう。

この相克の狭間の軌跡が、芦雪の画業の全てであったのかも知れない。

さて、この「海浜奇勝図屏風」で、芦雪の「抒情の真実」を端的に語っているものは何か(?)

それは、いろいろな答えがあろうが、ずばり、「左隻」の「芦雪の世界」と、「右隻」の「応挙の世界」とを結びつける、「右隻」の、左側の三扇(面)の「余白と落雁(?)」の、この『あわい』(ほのかな)の「姿影」に、芦雪の『抒情の真実』の一部が発露しているように思われる。

さて、「芦雪画の魅力・狩野博幸稿」の九つの視点に、もう一つ、「遊びこころ」を加えたい。

(十)遊びこころ

この「海浜奇勝図屏風」(左隻)を見て、芦雪特有の「度肝も抜く・驚かせる」のパフォーマンス(作為)過剰と共に、その巨大さに対する微細な帆船の人物像などを見ると、どことなく芦雪特有の「遊びこころ」とか「おかしみ」のようなものが伝わって来る。

人によっては、これを「慢心」とか「見せびらかしている」とか、否定的に受け取る向きも出て来ようが、こういう性向は、芦雪の生来的な気質から来ているようにも思えるのである。

そして、この種の「遊びこころ」や「おかしみ」というのを、拠雑物として極度に拒絶する芦雪の師の応挙が、芦雪に陰に陽に諭すなどしたことが十分に窺えるが、芦雪にとっては、それは、抑えがたいものとして、応挙の教え通りにはならなかったのであろう(こういうことが重なって、芦雪の応挙門破門に関する逸話などが伝えられているのであろう)。

こういう視点から、「右隻」の人物像を見ると、老師が一人の弟子を叱咤し、それを二人の弟子が見ている図のようにも取れ、この老師が応挙、そして、叱咤されているのが芦雪のように思えて来るのである(そういう芦雪の潜在的・無意識的なものが、その芦雪の「遊びこころ」などを通して伝わって来るというのが不可思議なのである)。

補記

一 「この屏風が今や日本に存しないことに複雑な気分になる」『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「海浜奇勝図屏風(狩野博幸稿)」ということについては、明治維新後の「神仏分離令」などによる「廃仏毀釈運動」などと大きく関係しているのであろう。これにより、若冲の「動植綵絵」(三十幅)が五山の相国寺から「宮内庁三の丸尚蔵館」へと渡った経緯などと同じようなことが、その背景にあるように思える。

二 この「海浜奇勝図屏風」を、「山水唐人物図屏風」としているものも目にするが、水墨画の山水画(風景画)」という範疇でネーミングするならば、上記の「右隻」「左隻」の「六曲一双」としては、後者の「山水唐人物図屏風」がより適切なのかも知れない(「メトロポリタン美術館」では、このネーミングなのかも知れない)。

三 この「海浜奇勝図屏風」(左隻)の、この「奇抜・奇形・巨大」な岸壁・洞窟・岩山などは、例えば、永徳の父・狩野松栄が大徳寺(聚光院)の襖八面に描いた「瀟湘八景図」の、次のようなものが、芦雪のイメージにあったのかも知れない。

狩野松栄筆「瀟湘八景図」(襖八面)「部分図」(大徳寺・聚光院蔵)

四 落款の「蘆雪」の「蘆」を「くさかんむりを二つの点で表す署名は、寛政十年(一七八九)の『大仏殿炎上』(その六)と同じ」(『もっと知りたい長沢蘆雪(金子信久著)』)とすると、この作品は、芦雪の亡くなる一年前の作ということになる。

五 「芦雪の死と墓所」について、次のとおりの記述がある(『もっと知りたい長沢蘆雪(金子信久著)』)。

[ 芦雪が、寛政十一年(一七九九)六月八日に四十六歳で没したことは、墓所、回向院(京都市上京区)の過去帳から明かである。死因は不明だが、毒殺や自害の伝聞が、相見香雨『蘆雪物語』に記されている。同年の八月に皆川淇園が記した「書安喜生得小幅五百羅漢事(『淇園文集』巻十一)には、浪華に客遊中に没し、芦雪が描いた小幅「五百羅漢」を彼の地(大阪)の墓のある寺に納めた、とある。つまり、芦雪の墓は大阪と京都にあったわけだが、大阪のそれは、東高津(天王寺区)の直指庵だったといわれる。交流のあった斯経慧梁(しきょうえりょう)の庵だが、今はなく、芦雪の養子、芦洲が天保九年(一八三八)四十周忌にあたる年に再建した墓石も、明治三十四年(一九〇一)以前に近くの天龍院に移されている。また、それとは別に、芦洲らがやはり天保九年に建てた碑が、長楽寺(京都市東山区)にある。 ]

六 応挙の絶筆「保津川図屏風」

【期間】2017年9月22日(金)~9月26日(火)

【会場】千總ギャラリー(京都市中京区三条通烏丸西入御倉町80 千總本社ビル2階)

【開館】10:00-18:00 / 水曜休館

【入場料】 無料

【アクセス】 地下鉄「烏丸御池」駅から徒歩約3分 / 阪急「烏丸」駅から徒歩約7分

「伊右衛門サロン京都」内の階段より2階へお上りください

応挙が没したのは、寛政七年(一七九五)七月十七日、その六月に、絶筆「保津川図屏風」を描く。

この「保津川図屏風」が、上記のとおり緊急公開されていた。この応挙の「保津川屏風」と、芦雪の

晩年の傑作「海浜奇勝図屏風」とは、そのダイナミックな点など、どことなく、通底しているような

印象を持った。

この「保津川図屏風」は、2012/1/28 BS JAPANの「美の巨人たち」で放映されていた。その記事は

次のとおり。

今日の作品は、江戸時代の天才絵師・円山応挙の絶筆となった八曲一双の屏風絵『保津川図屏風』。高さおよそ1.5m、幅は各隻5mに迫る特大版の屏風絵です。右隻に描かれているのは、水しぶきを浴びそうな迫真の激流。第一扇から始まるのは、怒涛の落差で流れ落ちる大きな滝です。圧倒的な水量は巨大な岩を呑み込み、轟音を立てながら下流へと流れを加速させていきます。対する左隻は、ゆったりとした渓谷の風情。悠然と流れる渓流は、多彩な表情を見せていきます。穏やかな流れの中で泳ぐ鮎、渓流にせり出す青々とした松。この屏風の前に佇むと、身も心も洗われるような爽快感が全身を吹き抜けていきます。この大作を、応挙は亡くなる1カ月前に描き上げました。

保津川は、応挙の故郷の川です。保津川上流にある丹波国の穴太村に農家の次男坊として生まれた応挙は、10代前半で京の都へとやって来ました。そこで生涯を決定するあるものと出会います。南蛮渡来の眼鏡絵です。眼鏡絵というのは、西洋の透視図法で描かれた絵をレンズで見ると、風景が立体となって浮かびあがるというものです。奉公先の玩具商でこの眼鏡絵を描く仕事に就いた応挙にとって、絵画とはまさに視覚表現でした。

やがて応挙は絵師として、京都を舞台に活躍し始めます。応挙が登場する以前、日本の画壇は御用絵師である狩野派の天下でしたが、応挙の登場によって狩野派の絵は一気に古めかしいものとなってしまいました。

応挙は、写生を基に絵を描いた最初の絵師だったのです。対象をつぶさに観察し、ありのままの姿をまさにそこにあるように描く。それは当時においては革新的なことでした。そして、その眼差しがやがて絵画に革命を起こしていきます。

さらに応挙は、対象の立体感までもをそのまま描き出そうとしていったのです。例えば松を描く際、狩野派は幹や枝を左右に大きく伸ばし平面的に描き上げます。それに対して応挙の松は、枝が左右だけではなく画面の手前や奥にも広がっています。応挙は絵画という二次元の世界に、三次元の空間を作り上げようとしたのです。それは、江戸時代の3Dとも言うべき革新的な描き方でした。

やがて応挙の立体へのこだわりは、絵を見る空間にまでスケールを広げていきます。例えば、滝を描いた巨大掛け軸は池のほとりに立て掛けて鑑賞し、絵画という仮想世界を現実の世界に繋げて一大スペクタクルを作り上げようとしました。そんな応挙の企みは今日の作品にも。この屏風、ある特別な置き方があるのです。果たして、特別な置き方とは?

海浜奇勝図屏風(芦雪筆)六曲一双 メトロポリタン美術館蔵

各一五四・六×三五六・〇

「この屏風が今や日本に存しないことに複雑な気分になる。ある時期まで、茶や禅だけを日本の美の核とする(今もつづいている)錯覚のあることが、たとえばこうした作品を喪わせたのである。金地屏風を前にして墨色によって奇景を描くことは、痩せ枯れた美とは相対するものと思われたに相違ないが、日本美は厳然としてここにあるのだ。」

『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「海浜奇勝図屏風(狩野博幸稿)」

「芦雪画の魅力(狩野博幸稿)」(『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収)は、次の九つの視点から記述している

一 対比 二 型破り 三 空間構成 四 生命観 五 律動 六 表現の冒険 七 即筆 八 自由の絵画 九 抒情の真実

この「海浜奇勝図屏風」は、「五 律動」の中で取り上げられているが、この作品を通して、上記の九つの視点から、芦雪画の魅力・特徴を次の通り説明することも可能であろう。

(なお、次の記述の『』の記述は、「芦雪画の魅力・狩野博幸稿」を引用している。)

一 対比

芦雪画の魅力・特徴の第一は、『黒と白、大と小、高さと低さ、漲(みなぎる)る力とフット力を抜いたすがた』など、その対比の妙にある。この絵ですると、上段の「左隻(落款のある隻)」の「動・ダイナミック」と下段の「右隻」の「静・スタティック」ということになろう。

二 型破り

『型破り、とは伝統を無視することだ。もっというならばあたかも伝統を無視するように動くことであろう。』 この「型破り」とは「意表を突く」という言葉に置き換えても良かろう。この「左隻」の「奇抜・奇形・巨大」な岸壁・岩山、その豪快な筆さばきは、まさに「度肝を抜く」という言葉がより適切であろう。そして、小さな小舟に小さな五人の人影も、やはり「奇(型破り)」という言葉が適切であろう。それに比して、この「右隻」の穏やかさ、そして、やはり人家に「老師と三人の若き人影」も、やはり「奇(型破り)」で、それは「新」に連なるということを意味するのかも知れない。

なお、冒頭の作品解説(「海浜奇勝図屏風(狩野博幸稿)」)の「『茶と禅を基調とする日本文化』=『痩せ枯れた美』」(伝統)に相対する「奇(型破り)は新なり」(革新)の解説は、この「型破り」に多く由来している。

三 空間構成

『粗野と精緻を一つの作品で表現し尽した屏風絵は、応挙師匠一途の弟子たちの精神世界では、生まれるはずもない画境というほかはない。』 ここで言う「粗野と精緻」というのは、応挙風の写実主義(写生主義)の見地からすると「粗野と精緻」ということなのであろう。この「海浜奇勝図屏風」ですると、「左隻」が「粗野」、そして、「右隻」が「精緻」の世界で、その「対比」の世界は、応挙門ではタブーであったのであろう。しかし、芦雪は敢えて、そのタブーに挑戦する途を選んだのだろう。芦雪の「対比」「型破り」は、すべからく、芦雪の「空間構成」(「空間マジック」)の巧妙さに由来する。「右隻」そして「左隻」の、それぞれの「空間構成」の凄さ、そして、「右隻」と「左隻」とが一体となっての「空間構成」の凄さは、まさに、芦雪の独壇場の世界であろう。

四 生命感

『応挙の膨大な数の弟子たちのなかにあって、芦雪が孤立していたことは疑いようがない。芦雪自身は《孤立》を恐れなかったが、その芦雪の《孤立》自体を《社会的存在》と化していた円山派の画家たちが許すはずはなかったのである。《自由》こそが十八世紀京都画壇のレゾン・デートル《存在理由》であったのに、円山派そのものが体制へと変貌した。』

この前に、『応挙を筆頭とする写生画派』という言葉が出て来る。この「写生」の「生」を「生命感」と捉えると、応挙も芦雪も他の応挙門の全てが、この「生命観」を描出することに専念した。そして、応挙が追及したものは、目に映る外的な「生命観」で、目に見えない内面的な「生命観」は、拠雑物として排斥した。そして、応挙門の多くが、師の応挙の、この姿勢に追随したが、芦雪は、応挙の姿勢を足掛かりにして、応挙門ではタブーの内面的な「生命観」の世界をも、自己の造形の世界に取り入れようとした。

それが、芦雪の「対比・型破り・空間構成」等々で、それらが応挙の世界からすると逸脱した世界ということになろう。

「海浜奇勝図屏風」でするならば、この「左隻」の「奇抜・奇形・巨大」な岸壁・岩山は、「悪画」(「己れ一人と心得て慢心になり、画はいよいよわるくなり」=『書画聞見集《応挙門・東東洋からの聞書き集=澹斎編》』)の見本とされ、あまつさえ、「芦雪は困窮して大阪で首をつった」などの流言すら、この書により喧伝されることになる。

しかし、芦雪は、決して、反「応挙」ではない。応挙の目指したものは、「写生」(生を写す)から「写実(生の実を写す)=生命感」であり、芦雪は、その応挙が追い求め続けた「写実(生の実を写す)=生命感」の世界へ一歩踏み出した画人であったような感じで無くもない。

五 律動

『芦雪が求めつづけたのは絵の安定性というものではなかった。そのことは、ここに掲げる二つの屏風(「白梅図」=省略「海浜奇勝図」=冒頭に掲載)を眺めるだけでも明らかではないか。』

「生命感」と「律動」とは密接不可分のものである。それを洞察したのは、芦雪であった。それが、冒頭の、この「海浜奇勝図屏風」ということになる。

六 表現の冒険

『絵を描く、とはどんな意味を持つのだろうか。中国では昔から詩作と画作とは同じことだとして、詩は形のない絵、絵は音のない詩と永くいいつづけられてきた。』

この「詩は形のない絵、絵は音のない詩」というのは、「詩は有声の絵、絵は無声の詩」の方が分かり易いかも知れない。そして、その「詩画一体」の世界を目指したのが、蕪村や大雅の文人画が世界であった。

しかし、芦雪が目指したのは、応挙門の絵画の世界で、それは造形の世界であった。その造形の世界で、「形を造る」基本の「写生」から「写実」、そして、さらに「写意」(表現主義=「外形の印象から進んで内面の心の表現)へと弛まざる冒険(試行)の軌跡でもあった。

この「海浜奇勝図屏風」で説明すれば、この「左隻」の、「奇抜・奇形・巨大」な岸壁・岩山は、芦雪の抑え難き「心象風景」以外の何物でもなかろう。この芦雪の「心象風景」を理解した人は、立場の相違はあれ、造形の世界の「絵画の自律性」を弛まず追求し続けた、芦雪の師の応挙只(ただ)一人のみという印象を深くする。

七 即筆

「即筆」「席画」「画家のパフォーマンス」については、先に、「牧童吹笛図」(その十一)で触れた。「即筆」とは「『席画』などの、あらゆる場所で、あらゆる作画の要求に、瞬時に対応出来る画人としての実力」を指しての造語的なものであろう。そして、芦雪は、その「指頭画」など、抜群の「即筆」の達人であった。

八 自由の絵画

十八世紀の京阪地方の「自由」なる文化的風土について、これまた、「牧童吹笛図」(その十一)で触れた。それは、造形という世界に限れば、画家の自由な表現意欲を湧きたたせ、その意欲に駆られた画家同志の切磋琢磨する風土と、それを支えるサロン的風土が構築されていたということに他ならない。そして、芦雪に限れば、それは、芦雪の「自在なる心」を揺さぶるものであったろう。

この「海浜奇勝図屏風」の、この「左隻」の「奇抜・奇形・巨大」な岸壁・岩山は、それを自他(他は一部の許容者)共に認めた象徴的な作品ということになろう。

九 抒情の真実

『芦雪は、本来、抒情的感性をそれこそ豊穣にもっていた画家である。しかし、その感性にそのまま素直に表現してしまうほどには、かれの自意識は余りにも強烈すぎた。』

「抒情」の説明は、夏目漱石の『草枕』ですると、「知・情・意」の、芦雪の本質は「情」の画人ということになろう。それに比して、芦雪が心酔し、絶えず、その鏡とした師の応挙は、「情」を殺して、「知・意」に徹した画人ということになろう。

この相克の狭間の軌跡が、芦雪の画業の全てであったのかも知れない。

さて、この「海浜奇勝図屏風」で、芦雪の「抒情の真実」を端的に語っているものは何か(?)

それは、いろいろな答えがあろうが、ずばり、「左隻」の「芦雪の世界」と、「右隻」の「応挙の世界」とを結びつける、「右隻」の、左側の三扇(面)の「余白と落雁(?)」の、この『あわい』(ほのかな)の「姿影」に、芦雪の『抒情の真実』の一部が発露しているように思われる。

さて、「芦雪画の魅力・狩野博幸稿」の九つの視点に、もう一つ、「遊びこころ」を加えたい。

(十)遊びこころ

この「海浜奇勝図屏風」(左隻)を見て、芦雪特有の「度肝も抜く・驚かせる」のパフォーマンス(作為)過剰と共に、その巨大さに対する微細な帆船の人物像などを見ると、どことなく芦雪特有の「遊びこころ」とか「おかしみ」のようなものが伝わって来る。

人によっては、これを「慢心」とか「見せびらかしている」とか、否定的に受け取る向きも出て来ようが、こういう性向は、芦雪の生来的な気質から来ているようにも思えるのである。

そして、この種の「遊びこころ」や「おかしみ」というのを、拠雑物として極度に拒絶する芦雪の師の応挙が、芦雪に陰に陽に諭すなどしたことが十分に窺えるが、芦雪にとっては、それは、抑えがたいものとして、応挙の教え通りにはならなかったのであろう(こういうことが重なって、芦雪の応挙門破門に関する逸話などが伝えられているのであろう)。

こういう視点から、「右隻」の人物像を見ると、老師が一人の弟子を叱咤し、それを二人の弟子が見ている図のようにも取れ、この老師が応挙、そして、叱咤されているのが芦雪のように思えて来るのである(そういう芦雪の潜在的・無意識的なものが、その芦雪の「遊びこころ」などを通して伝わって来るというのが不可思議なのである)。

補記

一 「この屏風が今や日本に存しないことに複雑な気分になる」『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「海浜奇勝図屏風(狩野博幸稿)」ということについては、明治維新後の「神仏分離令」などによる「廃仏毀釈運動」などと大きく関係しているのであろう。これにより、若冲の「動植綵絵」(三十幅)が五山の相国寺から「宮内庁三の丸尚蔵館」へと渡った経緯などと同じようなことが、その背景にあるように思える。

二 この「海浜奇勝図屏風」を、「山水唐人物図屏風」としているものも目にするが、水墨画の山水画(風景画)」という範疇でネーミングするならば、上記の「右隻」「左隻」の「六曲一双」としては、後者の「山水唐人物図屏風」がより適切なのかも知れない(「メトロポリタン美術館」では、このネーミングなのかも知れない)。

三 この「海浜奇勝図屏風」(左隻)の、この「奇抜・奇形・巨大」な岸壁・洞窟・岩山などは、例えば、永徳の父・狩野松栄が大徳寺(聚光院)の襖八面に描いた「瀟湘八景図」の、次のようなものが、芦雪のイメージにあったのかも知れない。

狩野松栄筆「瀟湘八景図」(襖八面)「部分図」(大徳寺・聚光院蔵)

四 落款の「蘆雪」の「蘆」を「くさかんむりを二つの点で表す署名は、寛政十年(一七八九)の『大仏殿炎上』(その六)と同じ」(『もっと知りたい長沢蘆雪(金子信久著)』)とすると、この作品は、芦雪の亡くなる一年前の作ということになる。

五 「芦雪の死と墓所」について、次のとおりの記述がある(『もっと知りたい長沢蘆雪(金子信久著)』)。

[ 芦雪が、寛政十一年(一七九九)六月八日に四十六歳で没したことは、墓所、回向院(京都市上京区)の過去帳から明かである。死因は不明だが、毒殺や自害の伝聞が、相見香雨『蘆雪物語』に記されている。同年の八月に皆川淇園が記した「書安喜生得小幅五百羅漢事(『淇園文集』巻十一)には、浪華に客遊中に没し、芦雪が描いた小幅「五百羅漢」を彼の地(大阪)の墓のある寺に納めた、とある。つまり、芦雪の墓は大阪と京都にあったわけだが、大阪のそれは、東高津(天王寺区)の直指庵だったといわれる。交流のあった斯経慧梁(しきょうえりょう)の庵だが、今はなく、芦雪の養子、芦洲が天保九年(一八三八)四十周忌にあたる年に再建した墓石も、明治三十四年(一九〇一)以前に近くの天龍院に移されている。また、それとは別に、芦洲らがやはり天保九年に建てた碑が、長楽寺(京都市東山区)にある。 ]

六 応挙の絶筆「保津川図屏風」

【期間】2017年9月22日(金)~9月26日(火)

【会場】千總ギャラリー(京都市中京区三条通烏丸西入御倉町80 千總本社ビル2階)

【開館】10:00-18:00 / 水曜休館

【入場料】 無料

【アクセス】 地下鉄「烏丸御池」駅から徒歩約3分 / 阪急「烏丸」駅から徒歩約7分

「伊右衛門サロン京都」内の階段より2階へお上りください

応挙が没したのは、寛政七年(一七九五)七月十七日、その六月に、絶筆「保津川図屏風」を描く。

この「保津川図屏風」が、上記のとおり緊急公開されていた。この応挙の「保津川屏風」と、芦雪の

晩年の傑作「海浜奇勝図屏風」とは、そのダイナミックな点など、どことなく、通底しているような

印象を持った。

この「保津川図屏風」は、2012/1/28 BS JAPANの「美の巨人たち」で放映されていた。その記事は

次のとおり。

今日の作品は、江戸時代の天才絵師・円山応挙の絶筆となった八曲一双の屏風絵『保津川図屏風』。高さおよそ1.5m、幅は各隻5mに迫る特大版の屏風絵です。右隻に描かれているのは、水しぶきを浴びそうな迫真の激流。第一扇から始まるのは、怒涛の落差で流れ落ちる大きな滝です。圧倒的な水量は巨大な岩を呑み込み、轟音を立てながら下流へと流れを加速させていきます。対する左隻は、ゆったりとした渓谷の風情。悠然と流れる渓流は、多彩な表情を見せていきます。穏やかな流れの中で泳ぐ鮎、渓流にせり出す青々とした松。この屏風の前に佇むと、身も心も洗われるような爽快感が全身を吹き抜けていきます。この大作を、応挙は亡くなる1カ月前に描き上げました。

保津川は、応挙の故郷の川です。保津川上流にある丹波国の穴太村に農家の次男坊として生まれた応挙は、10代前半で京の都へとやって来ました。そこで生涯を決定するあるものと出会います。南蛮渡来の眼鏡絵です。眼鏡絵というのは、西洋の透視図法で描かれた絵をレンズで見ると、風景が立体となって浮かびあがるというものです。奉公先の玩具商でこの眼鏡絵を描く仕事に就いた応挙にとって、絵画とはまさに視覚表現でした。

やがて応挙は絵師として、京都を舞台に活躍し始めます。応挙が登場する以前、日本の画壇は御用絵師である狩野派の天下でしたが、応挙の登場によって狩野派の絵は一気に古めかしいものとなってしまいました。

応挙は、写生を基に絵を描いた最初の絵師だったのです。対象をつぶさに観察し、ありのままの姿をまさにそこにあるように描く。それは当時においては革新的なことでした。そして、その眼差しがやがて絵画に革命を起こしていきます。

さらに応挙は、対象の立体感までもをそのまま描き出そうとしていったのです。例えば松を描く際、狩野派は幹や枝を左右に大きく伸ばし平面的に描き上げます。それに対して応挙の松は、枝が左右だけではなく画面の手前や奥にも広がっています。応挙は絵画という二次元の世界に、三次元の空間を作り上げようとしたのです。それは、江戸時代の3Dとも言うべき革新的な描き方でした。

やがて応挙の立体へのこだわりは、絵を見る空間にまでスケールを広げていきます。例えば、滝を描いた巨大掛け軸は池のほとりに立て掛けて鑑賞し、絵画という仮想世界を現実の世界に繋げて一大スペクタクルを作り上げようとしました。そんな応挙の企みは今日の作品にも。この屏風、ある特別な置き方があるのです。果たして、特別な置き方とは?

芦雪あれこれ(孔雀図) [芦雪]

(その十二)孔雀図

孔雀図(芦雪筆)一幅 絹本着色 静岡県立美術館蔵

寛政後期(一七九四~九九) 一八五・〇×九七・〇cm

「牡丹の花咲く岩の上に鎮座する孔雀は、応挙も得意とする吉祥画である。だが、芦雪のこの絵においては、さまざまな鳥ばかりか、蝶も配され、もっと目を凝らせば蟻までも描かれている。こうした画家としての態度が、江戸の洋風画の小田野直武のたとえば「不忍池」と通底していることは注目しておいてよい。東洋の吉祥画としての花鳥画を逸脱するものとして蟻のすがたがある。」

『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「孔雀図(狩野博幸稿)」

この絵の蟻は何処に描かれているか? 右下の地面を見ている雉のような鳥の周辺、その脇に、小さな雀が居る。その雀が蟻を見ている。その右脇の二輪の白牡丹の下にも蟻が居る。雉が見ているのは、ミミズクなのかも? その脇に蜘蛛も描かれているような感じ? 白蝶は一匹、中央の真上、画面が切れる間際に、確かに描かれている。

「孔雀・さまざまな鳥・雀・紅牡丹・白牡丹」、どれも、応挙風の花鳥画だが、仔細に見ると、孔雀の羽の紋様も、牡丹の花や葉など、応挙をひたすら模写していた初期の芦雪のそれとは(下記の「牡丹孔雀図屏風」)、様変わりしている。全体に、応挙の写生的緻密さよりも、簡略・軽快の流れるような自在さと写意的要素が感知される。

牡丹孔雀図屏風(芦雪筆) 二曲一双 紙本着色 天明二年(一七八二)

一六六・九×一八四・六cm プライスコレクション蔵

「応挙の模写的な作品の細部に芦雪らしい変容が現れる。明和八年(一七八二)に応挙が描いた大幅「牡丹孔雀図」(相国寺焦天閣美術館蔵)から雌孔雀を省略し、牡丹の色をわずかに変えた以外ほぼ同じ図様である。芦雪は孔雀の羽の先を模様のように描き、牡丹の花びらの輪郭を強調し、より装飾的な画面としている。岩も応挙とほぼ同じ形だが、うろの部分をより暗く表して太湖石の奇形を強調し、緑青の点苔がアメーバ状に不気味に広がる。応挙の旧円満院「牡丹孔雀図」のパターンは円山派、四条派を主としたその後の京都の画家たちに受け継がれるもので、芦雪も「百鳥図屏風」などに本作品と同じポーズの孔雀を描いている。」

『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「牡丹孔雀図屏風(伊藤紫織稿)」

牡丹孔雀図(応挙筆)一幅 絹本着色 明和八年(一七七一)

一三〇・九×一九二・四cm 相国寺焦天閣美術館蔵

「牡丹と太湖石、雌雄の孔雀を描いた華やかな作品。享保十六年(一七三一)に来日した中国人画家沈南蘋の精緻な描写と華麗な彩色による花鳥画の画風を取り入れている。牡丹は富貴の花として、南蘋風の吉祥画題でもしばしば描かれた。孔雀は美しい羽根の描写などに南蘋風の技術を発揮できる。牡丹と孔雀の組み合わせは明和から天明期にもてはやされた新しい中国風の絵「唐絵」に適切な画題であった。応挙は他にも「牡丹孔雀図」を描いているが、とくに旧円満院のパターンは影響力が強く、芦雪は天明二年の模写的な作品以後も寛政後期の「孔雀図」(静岡県立美術館蔵)他数点の作品でくり返し取り上げており、原在中「孔雀図襖」(三玄院蔵)は孔雀の同じ姿形を墨画で描く。」

『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「牡丹孔雀図(伊藤紫織稿)」

孔雀図(芦雪筆)一幅 絹本着色 静岡県立美術館蔵

寛政後期(一七九四~九九) 一八五・〇×九七・〇cm

「牡丹の花咲く岩の上に鎮座する孔雀は、応挙も得意とする吉祥画である。だが、芦雪のこの絵においては、さまざまな鳥ばかりか、蝶も配され、もっと目を凝らせば蟻までも描かれている。こうした画家としての態度が、江戸の洋風画の小田野直武のたとえば「不忍池」と通底していることは注目しておいてよい。東洋の吉祥画としての花鳥画を逸脱するものとして蟻のすがたがある。」

『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「孔雀図(狩野博幸稿)」

この絵の蟻は何処に描かれているか? 右下の地面を見ている雉のような鳥の周辺、その脇に、小さな雀が居る。その雀が蟻を見ている。その右脇の二輪の白牡丹の下にも蟻が居る。雉が見ているのは、ミミズクなのかも? その脇に蜘蛛も描かれているような感じ? 白蝶は一匹、中央の真上、画面が切れる間際に、確かに描かれている。

「孔雀・さまざまな鳥・雀・紅牡丹・白牡丹」、どれも、応挙風の花鳥画だが、仔細に見ると、孔雀の羽の紋様も、牡丹の花や葉など、応挙をひたすら模写していた初期の芦雪のそれとは(下記の「牡丹孔雀図屏風」)、様変わりしている。全体に、応挙の写生的緻密さよりも、簡略・軽快の流れるような自在さと写意的要素が感知される。

牡丹孔雀図屏風(芦雪筆) 二曲一双 紙本着色 天明二年(一七八二)

一六六・九×一八四・六cm プライスコレクション蔵

「応挙の模写的な作品の細部に芦雪らしい変容が現れる。明和八年(一七八二)に応挙が描いた大幅「牡丹孔雀図」(相国寺焦天閣美術館蔵)から雌孔雀を省略し、牡丹の色をわずかに変えた以外ほぼ同じ図様である。芦雪は孔雀の羽の先を模様のように描き、牡丹の花びらの輪郭を強調し、より装飾的な画面としている。岩も応挙とほぼ同じ形だが、うろの部分をより暗く表して太湖石の奇形を強調し、緑青の点苔がアメーバ状に不気味に広がる。応挙の旧円満院「牡丹孔雀図」のパターンは円山派、四条派を主としたその後の京都の画家たちに受け継がれるもので、芦雪も「百鳥図屏風」などに本作品と同じポーズの孔雀を描いている。」

『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「牡丹孔雀図屏風(伊藤紫織稿)」

牡丹孔雀図(応挙筆)一幅 絹本着色 明和八年(一七七一)

一三〇・九×一九二・四cm 相国寺焦天閣美術館蔵

「牡丹と太湖石、雌雄の孔雀を描いた華やかな作品。享保十六年(一七三一)に来日した中国人画家沈南蘋の精緻な描写と華麗な彩色による花鳥画の画風を取り入れている。牡丹は富貴の花として、南蘋風の吉祥画題でもしばしば描かれた。孔雀は美しい羽根の描写などに南蘋風の技術を発揮できる。牡丹と孔雀の組み合わせは明和から天明期にもてはやされた新しい中国風の絵「唐絵」に適切な画題であった。応挙は他にも「牡丹孔雀図」を描いているが、とくに旧円満院のパターンは影響力が強く、芦雪は天明二年の模写的な作品以後も寛政後期の「孔雀図」(静岡県立美術館蔵)他数点の作品でくり返し取り上げており、原在中「孔雀図襖」(三玄院蔵)は孔雀の同じ姿形を墨画で描く。」

『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「牡丹孔雀図(伊藤紫織稿)」

芦雪あれこれ(牧童吹笛図) [芦雪]

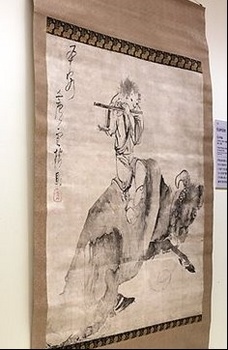

(その十一) 牧童水笛図

「牧童水笛図」(芦雪指画)一幅 紙本墨画 建仁寺・久昌院蔵

一四一・八×一三九・〇cm

この図の左上に、「平安 芦雪指画」とある。これも、草堂寺の「栽松・焚経図屏風」(二曲一双・紙本墨画)と同じく、芦雪の「指頭画」ということになる。

この「牧童水笛図」は、平成二十六年(二〇一四)三月二十六日から五月十八日まで、東京国立博物館で開催された「栄西と建仁寺」展で公開されていた。

「建仁寺ゆかりの名宝」ということで、「俵屋宗達筆『風神雷神図屏風』(国宝)」「海北友松筆『雲龍図』(重要文化財)」「「長谷川等伯筆『竹林七賢図屏風』」等の目玉作品の他に、「伊藤若冲『「雪梅雄鶏図」」「曽我蕭白筆『山水図』」そして、この「芦雪筆『牧童吹笛図』」などが喧伝されていた。

図録などでは、サイズが書いてあっても、その大きさがなかなか実感出来ないが、展示中のスナップ写真などを見ると、図録のものとは、また違った印象を受ける。

この作品については、『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』の中の「芦雪画の魅力(七即筆)(八自由の絵画)狩野博幸稿」で、「この作品との出会い・印象・席画・十八世紀の京都の自由の絵画」などについて記述しているので、以下に、その要点を抽出して置きたい。

また、「栄西と建仁寺」展での、この作品の展示に関するものが(東京国立博物館の「取材レポート」)公開されていたので、下記に掲げて置きたい。

「栄西と建仁寺」展(東京国立博物館)の「取材レポート」

【「七 即筆」

(前略)

京都の国立博物館に勤めるようになって暫くしてから、建仁寺の宝物係のお坊さまがある絵を持って来た。それが芦雪の指頭画の傑作と今日では評価されている「牧童吹笛図」であった。

初めてその絵を目にしたときの感慨は、でかい絵だなあということであった。しかし、よく見れば、何やら硬い筆致で、「平安芦雪指画」と書されていることに気づく。つまり、この絵はいわゆる筆ではなく指や爪に墨をとって描いた指頭画だったのである。

今は有名になったこの作品を初めて目にしたとき、正直いって面食らったことは事実である。おそらく、画面の中で墨垂直に流れていることからも、この絵があらかじめ立てられた画面に画家が墨をつけたことが知られる。

もっとはっきりいえば、この絵は用意されたたぶん衝立(その大きさから、まず間違いない)に、直接に指や爪、手の平を駆使して描きあげたものであったろう。

款記に「平安」とあることも旅先でのことも推測される。

(略)

「席画」ということばがある。様々な宴席に呼ばれた画家がそこで注文を受けて即席に絵を描くことが「席画」である。

墨はともかくとしても、限られた絵具を用いて下図を描くことなく作品を創る。

(略)

そして、急に求められる「席画」で優れたバフォーマンスをしめすことのできる画家こそが、実のところ真の画力をもった者であることをいっておかなければならない。

(後略)

「八 自由の絵画

十八世紀の京都の画家の作品を見ていて気づくことは、長沢芦雪は当然のこと、曽我蕭白や伊藤若冲あるいは与謝蕪村や池大雅に至るまで、心を豊かに拡げておとがいを解(ほどか)せる作品を数多く制作していることである。

(略)

徳川家が選んだ朱子学でがんじ絡めに圧(お)さえつけられた江戸に対し、十八世紀半ば頃から京都芸苑には老荘思想が大いに喜ばれた。老荘思想をひとことで述べることは慎まなければならないが、少なくとも朱子学が強要する堅固な社会的秩序に対して、おおらかな世界観が呈出されているように感じられたことは確認しておいてよい。

なぜなら、ものごとを自由に見ることの素晴らしさを、京都の十八世紀は、その生み出す作品がしめしつづけたからである。

絵を、しゃっちょこばって鑑賞する必要などないのだとする見方である。

(略)

「自由」という言葉を表現芸術に初めて用いたのは井原西鶴であった。かれは格調を喪うことを恐れた貞門俳諧に対し、談林俳諧師として、

われらの俳諧は、

自由にもとづく俳諧、

であると規定した(『大矢数』)。

十八世紀の京都の新しい文苑は、まさしくこの「自由」に魅せられた人びとによって支えられた。

(略)

この本に収められた芦雪の作品は、画家の自由な表現意欲にまみれているだろう。それを許しているのは、この時代の京阪地方の文化的雰囲気にほかならない。その文化的雰囲気を知って初めて、芦雪という画家のレゾン・デートル(存在理由)にあらためて目を瞠(みは)ることになる。 】

『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「芦雪画の魅力(七即筆)(八自由の絵画)狩野博幸稿」

「牧童水笛図」(芦雪指画)一幅 紙本墨画 建仁寺・久昌院蔵

一四一・八×一三九・〇cm

この図の左上に、「平安 芦雪指画」とある。これも、草堂寺の「栽松・焚経図屏風」(二曲一双・紙本墨画)と同じく、芦雪の「指頭画」ということになる。

この「牧童水笛図」は、平成二十六年(二〇一四)三月二十六日から五月十八日まで、東京国立博物館で開催された「栄西と建仁寺」展で公開されていた。

「建仁寺ゆかりの名宝」ということで、「俵屋宗達筆『風神雷神図屏風』(国宝)」「海北友松筆『雲龍図』(重要文化財)」「「長谷川等伯筆『竹林七賢図屏風』」等の目玉作品の他に、「伊藤若冲『「雪梅雄鶏図」」「曽我蕭白筆『山水図』」そして、この「芦雪筆『牧童吹笛図』」などが喧伝されていた。

図録などでは、サイズが書いてあっても、その大きさがなかなか実感出来ないが、展示中のスナップ写真などを見ると、図録のものとは、また違った印象を受ける。

この作品については、『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』の中の「芦雪画の魅力(七即筆)(八自由の絵画)狩野博幸稿」で、「この作品との出会い・印象・席画・十八世紀の京都の自由の絵画」などについて記述しているので、以下に、その要点を抽出して置きたい。

また、「栄西と建仁寺」展での、この作品の展示に関するものが(東京国立博物館の「取材レポート」)公開されていたので、下記に掲げて置きたい。

「栄西と建仁寺」展(東京国立博物館)の「取材レポート」

【「七 即筆」

(前略)

京都の国立博物館に勤めるようになって暫くしてから、建仁寺の宝物係のお坊さまがある絵を持って来た。それが芦雪の指頭画の傑作と今日では評価されている「牧童吹笛図」であった。

初めてその絵を目にしたときの感慨は、でかい絵だなあということであった。しかし、よく見れば、何やら硬い筆致で、「平安芦雪指画」と書されていることに気づく。つまり、この絵はいわゆる筆ではなく指や爪に墨をとって描いた指頭画だったのである。

今は有名になったこの作品を初めて目にしたとき、正直いって面食らったことは事実である。おそらく、画面の中で墨垂直に流れていることからも、この絵があらかじめ立てられた画面に画家が墨をつけたことが知られる。

もっとはっきりいえば、この絵は用意されたたぶん衝立(その大きさから、まず間違いない)に、直接に指や爪、手の平を駆使して描きあげたものであったろう。

款記に「平安」とあることも旅先でのことも推測される。

(略)

「席画」ということばがある。様々な宴席に呼ばれた画家がそこで注文を受けて即席に絵を描くことが「席画」である。

墨はともかくとしても、限られた絵具を用いて下図を描くことなく作品を創る。

(略)

そして、急に求められる「席画」で優れたバフォーマンスをしめすことのできる画家こそが、実のところ真の画力をもった者であることをいっておかなければならない。

(後略)

「八 自由の絵画

十八世紀の京都の画家の作品を見ていて気づくことは、長沢芦雪は当然のこと、曽我蕭白や伊藤若冲あるいは与謝蕪村や池大雅に至るまで、心を豊かに拡げておとがいを解(ほどか)せる作品を数多く制作していることである。

(略)

徳川家が選んだ朱子学でがんじ絡めに圧(お)さえつけられた江戸に対し、十八世紀半ば頃から京都芸苑には老荘思想が大いに喜ばれた。老荘思想をひとことで述べることは慎まなければならないが、少なくとも朱子学が強要する堅固な社会的秩序に対して、おおらかな世界観が呈出されているように感じられたことは確認しておいてよい。

なぜなら、ものごとを自由に見ることの素晴らしさを、京都の十八世紀は、その生み出す作品がしめしつづけたからである。

絵を、しゃっちょこばって鑑賞する必要などないのだとする見方である。

(略)

「自由」という言葉を表現芸術に初めて用いたのは井原西鶴であった。かれは格調を喪うことを恐れた貞門俳諧に対し、談林俳諧師として、

われらの俳諧は、

自由にもとづく俳諧、

であると規定した(『大矢数』)。

十八世紀の京都の新しい文苑は、まさしくこの「自由」に魅せられた人びとによって支えられた。

(略)

この本に収められた芦雪の作品は、画家の自由な表現意欲にまみれているだろう。それを許しているのは、この時代の京阪地方の文化的雰囲気にほかならない。その文化的雰囲気を知って初めて、芦雪という画家のレゾン・デートル(存在理由)にあらためて目を瞠(みは)ることになる。 】

『別冊太陽181 長沢芦雪(狩野博幸監修)』所収「芦雪画の魅力(七即筆)(八自由の絵画)狩野博幸稿」

芦雪あれこれ(指頭画) [芦雪]

(その十)芦雪指頭画

草堂寺(南紀白浜・富田)に、芦雪が筆を使わず指によって一気に描いた「栽松・焚経図屏風」(二曲一双・紙本墨画)がある。もともとは、仏間の襖画(東側二面・西側二面)であったが、屏風画に改装されている。

その「左隻」に当たる「栽松図屏風」は、次のとおりである。

「栽松図屏風」(芦雪指画)二曲一隻 紙本墨画 一八五・五×一八〇・〇cm

この「栽松図屏風」は、別名「五祖裁松図屏風」とも称され、禅宗の始祖・達磨から数えて、五世・弘忍(禅師)を象徴的に表現しているものと言われている。左の端に、「芦雪指画」の落款があり、印章の「魚」も指画で描かれている。

この落款が施されているものは、屏風画の「右隻」と「左隻」との別ですると「左隻」ということになろう。

そして、芦雪が、師の名代として南紀(主として、無量寺・草堂寺・成就寺)に訪れるのは、これら禅宗(臨済宗・東福寺の海蔵院を本山とする)と深い関わりがあるのであろう。

同時に、応挙が芦雪を名代として推挙した背景には、芦雪が、こうした「禅画」(禅機図)にも深い理解を有していたことを見抜いていたということが挙げられよう。

「焚経図屏風」(芦雪指画)二曲一隻 紙本墨画 一八五・五×一八〇・〇cm

「左隻」に、禅の悟りの契機を象徴的に表現する「五祖・弘忍の松を植える図」をし、それに対応して、「右隻」には、禅の極意を象徴的表現する「経文を焼いて、不立文字を修する図」を配したということになろう。

「栽松図屏風」の「部分図」

上記は、「栽松図屏風」の人物像の顔の部分を拡大したものだが、これが「指頭画」(指画・指墨=筆のかわりに、手の指の肚(ハラ)や爪(ツメ)に墨をつけて描く水墨画の技法の一つ)なのかと、改めて、芦雪のデッサン力に圧倒される。

そして、指頭画というのは、パフォーマンス(特技を披露する)の見せ場で、「席画」などの公開の席上で、即興的に一気呵成に描いていくのが常で、これらの作品は、そういう環境下で為されたものなのであろう。

この指頭画を得意としたのは、文人画の大成者の池大雅であるが、芦雪の師の応挙や応挙門下で、芦雪以外にこの指頭画を以て、後世に作品を残した例を寡聞にして知らない。

草堂寺(南紀白浜・富田)に、芦雪が筆を使わず指によって一気に描いた「栽松・焚経図屏風」(二曲一双・紙本墨画)がある。もともとは、仏間の襖画(東側二面・西側二面)であったが、屏風画に改装されている。

その「左隻」に当たる「栽松図屏風」は、次のとおりである。

「栽松図屏風」(芦雪指画)二曲一隻 紙本墨画 一八五・五×一八〇・〇cm

この「栽松図屏風」は、別名「五祖裁松図屏風」とも称され、禅宗の始祖・達磨から数えて、五世・弘忍(禅師)を象徴的に表現しているものと言われている。左の端に、「芦雪指画」の落款があり、印章の「魚」も指画で描かれている。

この落款が施されているものは、屏風画の「右隻」と「左隻」との別ですると「左隻」ということになろう。

そして、芦雪が、師の名代として南紀(主として、無量寺・草堂寺・成就寺)に訪れるのは、これら禅宗(臨済宗・東福寺の海蔵院を本山とする)と深い関わりがあるのであろう。

同時に、応挙が芦雪を名代として推挙した背景には、芦雪が、こうした「禅画」(禅機図)にも深い理解を有していたことを見抜いていたということが挙げられよう。

「焚経図屏風」(芦雪指画)二曲一隻 紙本墨画 一八五・五×一八〇・〇cm

「左隻」に、禅の悟りの契機を象徴的に表現する「五祖・弘忍の松を植える図」をし、それに対応して、「右隻」には、禅の極意を象徴的表現する「経文を焼いて、不立文字を修する図」を配したということになろう。

「栽松図屏風」の「部分図」

上記は、「栽松図屏風」の人物像の顔の部分を拡大したものだが、これが「指頭画」(指画・指墨=筆のかわりに、手の指の肚(ハラ)や爪(ツメ)に墨をつけて描く水墨画の技法の一つ)なのかと、改めて、芦雪のデッサン力に圧倒される。

そして、指頭画というのは、パフォーマンス(特技を披露する)の見せ場で、「席画」などの公開の席上で、即興的に一気呵成に描いていくのが常で、これらの作品は、そういう環境下で為されたものなのであろう。

この指頭画を得意としたのは、文人画の大成者の池大雅であるが、芦雪の師の応挙や応挙門下で、芦雪以外にこの指頭画を以て、後世に作品を残した例を寡聞にして知らない。

芦雪あれこれ(群猿図) [芦雪]

その九 群猿図

「群猿図屏風」(芦雪筆)六曲一双 紙本墨画 各一五九・〇×三六一・〇cm

草堂寺蔵 天明六~七年(一七八六~八七)作

芦雪は猿を主題にして多くの作品を残している。この「群猿図屏風」は、天明六年(一七八六)から天明七年(一七八七)にかけて南紀に赴いた時のものである。芦雪が南紀へ赴いた経緯について、『紀伊国名所図会熊野篇』に、概略、次のような記述がある。

「無量寺の愚海和尚は本堂再建を果たし、京都の長澤芦雪を伴って帰り、屏風、襖、その他大作を描かせた。愚海は若い頃、応挙と親交があり、一寺を建立した暁には描いてもらう約束をしていた。愚海が寺を中興した当時、応挙は既に一家をなし、多くの弟子を育てる立場だったが、約束を守り、高弟の芦雪に自分の作品を持たせ、寺にとどまらせ、その他の求めにも応じさせた。芦雪も師の命を守って数多(あまた)の作品を残した。草堂寺での話と同様で、無量寺は串本の芦雪寺として有名である。天明六年(一七八六)、芦雪三十三歳のことであった。」 (『もっと知りたい長沢芦雪(金子信久著)』)

この作品は、上記の記述に出て来る草堂寺(白浜・富田)のもので、草堂寺での作品は、無量寺よりも数も多く、注目すべき作品も少なくない。

さて、この作品の「右隻」には、険しい崖と三角形の岩の頂に一頭の白い猿が座り、「左隻」の水辺の猿の群れを見下ろしている。その「左隻」の猿は、水を飲む猿、蚤を取っているのか腹をいじっている猿、そして、その蚤を取っている猿を見ている猿、そして、左端の猿の背中には子猿がいる。

この「左隻」に描かれている猿の仕草は、全て、芦雪の師の応挙の世界であり、その「写生図巻」などをモデルにしてのものなのであろう。それに比して、「右隻」の一頭の白い猿は、その応挙の世界を足掛かりにし、独自の世界を切り拓いて行った、芦雪の猿であり、応挙門の中で、独り孤立しがちな芦雪の自画像的な雰囲気すら有している。

群猿図屏風(芦雪筆)の「右隻の部分図」

さらに、この「右隻」は、中国淅派の影響が色濃く宿されている荒々しい岩山をベースにして、極めて漢画的な写意重視の抽象的な世界を表出しているのに比して、「左隻」は、湿潤且つ温和な水辺に戯れる猿の群れの風景で、師の応挙を踏まえ和画的且つ写実重視の具象的な世界を表出していて、この「右隻」と「左隻」との見事な対比が、この「六曲一双」の見所となる。

「群猿図屏風」(芦雪筆)六曲一双 紙本墨画 各一五九・〇×三六一・〇cm

草堂寺蔵 天明六~七年(一七八六~八七)作

芦雪は猿を主題にして多くの作品を残している。この「群猿図屏風」は、天明六年(一七八六)から天明七年(一七八七)にかけて南紀に赴いた時のものである。芦雪が南紀へ赴いた経緯について、『紀伊国名所図会熊野篇』に、概略、次のような記述がある。

「無量寺の愚海和尚は本堂再建を果たし、京都の長澤芦雪を伴って帰り、屏風、襖、その他大作を描かせた。愚海は若い頃、応挙と親交があり、一寺を建立した暁には描いてもらう約束をしていた。愚海が寺を中興した当時、応挙は既に一家をなし、多くの弟子を育てる立場だったが、約束を守り、高弟の芦雪に自分の作品を持たせ、寺にとどまらせ、その他の求めにも応じさせた。芦雪も師の命を守って数多(あまた)の作品を残した。草堂寺での話と同様で、無量寺は串本の芦雪寺として有名である。天明六年(一七八六)、芦雪三十三歳のことであった。」 (『もっと知りたい長沢芦雪(金子信久著)』)

この作品は、上記の記述に出て来る草堂寺(白浜・富田)のもので、草堂寺での作品は、無量寺よりも数も多く、注目すべき作品も少なくない。

さて、この作品の「右隻」には、険しい崖と三角形の岩の頂に一頭の白い猿が座り、「左隻」の水辺の猿の群れを見下ろしている。その「左隻」の猿は、水を飲む猿、蚤を取っているのか腹をいじっている猿、そして、その蚤を取っている猿を見ている猿、そして、左端の猿の背中には子猿がいる。

この「左隻」に描かれている猿の仕草は、全て、芦雪の師の応挙の世界であり、その「写生図巻」などをモデルにしてのものなのであろう。それに比して、「右隻」の一頭の白い猿は、その応挙の世界を足掛かりにし、独自の世界を切り拓いて行った、芦雪の猿であり、応挙門の中で、独り孤立しがちな芦雪の自画像的な雰囲気すら有している。

群猿図屏風(芦雪筆)の「右隻の部分図」

さらに、この「右隻」は、中国淅派の影響が色濃く宿されている荒々しい岩山をベースにして、極めて漢画的な写意重視の抽象的な世界を表出しているのに比して、「左隻」は、湿潤且つ温和な水辺に戯れる猿の群れの風景で、師の応挙を踏まえ和画的且つ写実重視の具象的な世界を表出していて、この「右隻」と「左隻」との見事な対比が、この「六曲一双」の見所となる。

芦雪あれこれ(富士越鶴図) [芦雪]

その八 富士越鶴図

芦雪筆「富士越鶴図」一幅 絹本墨画淡彩 個人蔵

一五七・〇×七〇・五cm 寛政六年(一七九四)作

富士山は不死の山に由来し蓬莱山に見立てられる。この富士山は、寛政六年(一七九四)の広島滞在時の逗留先、広島城下随一の呉服商といわれた富士屋に伝えられたている作品の一つで、その屋号の「富士屋」の因んでのものであろう。

そして、鶴は蓬莱山につきもので、この「富士越鶴図」は、「富士(蓬莱山)・鶴」、そして、グライダーのような鶴の右端の上の、「旭日(朝日・太陽)」の三点セットの吉祥の画題なのである。

縦長の画面の上方に黒っぽい雲が右から左に流れ、下方には白雲が下から上へと沸き立って、尖った三角錐のような富士山が高く屹立している。その右の稜線の中ほどに旭日が輝き、あたかも、その旭日から誕生したような、丹頂鶴の一群が、垂直方向の富士山を水平方向に横切ろうとしている。

ここで、高く屹立している富士山の形状を、この垂直方向の画面で、上に上にと聳え立つ雄姿の下方を、すっぽりと棚引く白雲で覆い隠すことによって、その高さを強調する技法などは、例えば、「那智滝図」の滝壺付近の下方の余白処理などの応用でもあろう。

「那智滝図」では、「人(『小』」)と滝(『大』」)との『大と小』との対比の演出」によって、那智の滝の全容を強調したのであった。ここでは、その「大と小」ではなく、「雲の形状」「旭日の位置」などにより、富士山の屹立している雄姿を強調していることになる。

さて、この「富士越鶴図」の見所は、その垂直方向の「富士山」に、水平方向の「丹頂鶴の一群」を配したところが、その最大のポイントということになる。

ここで、芦雪の師の応挙の、空前絶後の大きさを誇る「大瀑布図」の、その「滝の部分は垂直(方向)に、滝壺の部分は水平(方向)になる、応挙の『空間マジック』」」を、芦雪は、この「富士越鶴図」に因って、縦長の「掛軸」ものの垂直方向の画面に、「屏風絵・襖絵・絵巻」ものの水平方向を加味するという、新たなる芦雪の「空間マジック」を現出しているということを強調して置きたい。

芦雪筆「富士越鶴図」の「部分図」(「旭日と丹頂鶴の一群)

『江戸の絵を愉しむ(榊原悟著)』では、これまでの「垂直方向」(縦長)と「水平方向」(横長)の二次元の世界の他に、「動きを表す=反復効果」という、新たなる「鑑賞視点」を提示している

「富士山の向こうからこちらへ、鶴が飛んで来る。一羽、二羽、三羽・・・と、隊列を組んでいるようだ。(略) このグライダーような『かたち』のくり返しが、一羽の鶴が飛んでくる航跡を表しているようにも見える。同形の反復とは、これである。まるでアニメーションだ。」

ここに、応挙が「大瀑布図」で試みた、「垂直方向(壁面=滝の落下部分)」と「水平方向」(床面=滝壺の部分)が、一つの「掛幅画」(「縦」に「ひらく」=垂直画)に、異次元の「絵巻・屏風画・襖画」(「横」に「ひらく」=水平画)だけではなく、「動きを表す=反復の効果」をも、この「富士越鶴図」で、試行したということになる。

しかし、この「動きを表す=反復の効果」は、「富士山の向こうからこちらへ、鶴が飛んで来る」という、いわゆる「遠近法」の「向こうからこちらへ」の「奥行」と一体となって、この「視覚的トリック」が実現されることになる。

ところが、この「富士越鶴図」では、「遠くのものは小さく、近くのものは大きく」という「遠近法」は、手前の「鶴」、中間の「富士山」、遠方の奥の「旭日」の関係で為され、「鶴の群れ」は、その遠近法に因らず、「同形の反復」という意表を突いた手法を併用したところに、芦雪の、この「富士越鶴図」で試行された「空間マジック」「「造形の魔術」「視覚トリック」が存在するということになろう。

そして、ここでは、「縦」と「横」との二次元だけでの世界ではなく、「奥行」を伴っての三次元の造形的な世界と、さらに、スローモーションビデオを見るよう「時間制」などをも有している、多種多様な趣向の上に成り立っている世界と言えよう。

芦雪筆「富士越鶴図」一幅 絹本墨画淡彩 個人蔵

一五七・〇×七〇・五cm 寛政六年(一七九四)作

富士山は不死の山に由来し蓬莱山に見立てられる。この富士山は、寛政六年(一七九四)の広島滞在時の逗留先、広島城下随一の呉服商といわれた富士屋に伝えられたている作品の一つで、その屋号の「富士屋」の因んでのものであろう。

そして、鶴は蓬莱山につきもので、この「富士越鶴図」は、「富士(蓬莱山)・鶴」、そして、グライダーのような鶴の右端の上の、「旭日(朝日・太陽)」の三点セットの吉祥の画題なのである。

縦長の画面の上方に黒っぽい雲が右から左に流れ、下方には白雲が下から上へと沸き立って、尖った三角錐のような富士山が高く屹立している。その右の稜線の中ほどに旭日が輝き、あたかも、その旭日から誕生したような、丹頂鶴の一群が、垂直方向の富士山を水平方向に横切ろうとしている。

ここで、高く屹立している富士山の形状を、この垂直方向の画面で、上に上にと聳え立つ雄姿の下方を、すっぽりと棚引く白雲で覆い隠すことによって、その高さを強調する技法などは、例えば、「那智滝図」の滝壺付近の下方の余白処理などの応用でもあろう。

「那智滝図」では、「人(『小』」)と滝(『大』」)との『大と小』との対比の演出」によって、那智の滝の全容を強調したのであった。ここでは、その「大と小」ではなく、「雲の形状」「旭日の位置」などにより、富士山の屹立している雄姿を強調していることになる。

さて、この「富士越鶴図」の見所は、その垂直方向の「富士山」に、水平方向の「丹頂鶴の一群」を配したところが、その最大のポイントということになる。

ここで、芦雪の師の応挙の、空前絶後の大きさを誇る「大瀑布図」の、その「滝の部分は垂直(方向)に、滝壺の部分は水平(方向)になる、応挙の『空間マジック』」」を、芦雪は、この「富士越鶴図」に因って、縦長の「掛軸」ものの垂直方向の画面に、「屏風絵・襖絵・絵巻」ものの水平方向を加味するという、新たなる芦雪の「空間マジック」を現出しているということを強調して置きたい。

芦雪筆「富士越鶴図」の「部分図」(「旭日と丹頂鶴の一群)

『江戸の絵を愉しむ(榊原悟著)』では、これまでの「垂直方向」(縦長)と「水平方向」(横長)の二次元の世界の他に、「動きを表す=反復効果」という、新たなる「鑑賞視点」を提示している

「富士山の向こうからこちらへ、鶴が飛んで来る。一羽、二羽、三羽・・・と、隊列を組んでいるようだ。(略) このグライダーような『かたち』のくり返しが、一羽の鶴が飛んでくる航跡を表しているようにも見える。同形の反復とは、これである。まるでアニメーションだ。」

ここに、応挙が「大瀑布図」で試みた、「垂直方向(壁面=滝の落下部分)」と「水平方向」(床面=滝壺の部分)が、一つの「掛幅画」(「縦」に「ひらく」=垂直画)に、異次元の「絵巻・屏風画・襖画」(「横」に「ひらく」=水平画)だけではなく、「動きを表す=反復の効果」をも、この「富士越鶴図」で、試行したということになる。

しかし、この「動きを表す=反復の効果」は、「富士山の向こうからこちらへ、鶴が飛んで来る」という、いわゆる「遠近法」の「向こうからこちらへ」の「奥行」と一体となって、この「視覚的トリック」が実現されることになる。

ところが、この「富士越鶴図」では、「遠くのものは小さく、近くのものは大きく」という「遠近法」は、手前の「鶴」、中間の「富士山」、遠方の奥の「旭日」の関係で為され、「鶴の群れ」は、その遠近法に因らず、「同形の反復」という意表を突いた手法を併用したところに、芦雪の、この「富士越鶴図」で試行された「空間マジック」「「造形の魔術」「視覚トリック」が存在するということになろう。

そして、ここでは、「縦」と「横」との二次元だけでの世界ではなく、「奥行」を伴っての三次元の造形的な世界と、さらに、スローモーションビデオを見るよう「時間制」などをも有している、多種多様な趣向の上に成り立っている世界と言えよう。

芦雪あれこれ(瀑布図) [芦雪]

その七 瀑布図

芦雪の「瀑布図」は何点かある。その代表的なものとして、『江戸の絵を楽しむ(榊原悟著)』では、「那智滝図」(サンフランシスコ・アジア美術館蔵)を挙げている。それは、「縦に『ひらく『演出』」の中の、「『大・小』対比の演出」の中である。

芦雪筆「那智滝図」(サンフランシスコ・アジア美術館蔵)

一六九・二×四八・六cm.

この「那智滝図」のサイズの「一六九・二×四八・六cm」は、ほぼ大人の等身大の天地である。実際の那智の滝は、その滝壺までの落差は「一三三m」、落ち口の幅は「一三m」、そして、一段の滝としての落差は日本第一の名瀑である。

この芦雪の「那智滝図」の縦の長さの「一六九・二cm」で、実際の「那智の滝」の滝壺までの落差「一三三m」を現出させるための「空間マジック」は、一番最下部の滝壺の手前の左脇「四阿」近辺に施されている。その四阿の右下に、杖を右手に笠を被った巡礼者が、滝を仰ぎ見ているのが描かれており、この人(「小」)と滝(「大」)との対比が、すなわち、芦雪の巧妙な「空間マジック」「造形の魔術」「視覚トリック」だというのである(『江戸の絵を楽しむ(榊原悟著)』『日本絵画のあそび(榊原悟著)』)。

この本図の左下の、四阿と巡礼者、その前に広がる余白(流れ落ちる膨大な滝の落下と滝壺から吹き上がる水煙等々)を部分図として掲出すると、次の図のとおりである。

芦雪筆「那智滝図」「部分図」(サンフランシスコ・アジア美術館蔵)

さて、この芦雪の「那智滝図」に施した「『大・小』対比の演出」の企みの背景には、芦雪の師の応挙が、安永元年(一七七二)、四十歳の時に制作した、空前絶後の大きさを誇る「大瀑布図」(三六二・八×一四四・五cm)が見え隠れしているように思われる。

新潟日報 (2012年9月28日掲載)

円山応挙の「大瀑布図」の展示作業

上記は、平成二十四年(二〇一二)に新潟県歴史博物館で開催された「若冲・応挙の至宝-京都相国寺と金閣・銀閣 名宝展-」の展示作業を、「新潟日報」が掲載したものである。

この「新潟日報」のスナップ写真が、応挙の「大瀑布図」の空前絶後の大きさと、そして、この「大瀑布図」に隠された、芦雪の企みと根っ子が同じところの「空間マジック」を伝えるのに、最も適切な一枚のように思われる。

まず、この作品の大きさは、これを展示する人(二人)と比較してみると、いかに大きいかが一目瞭然となる。

そして、この作品の展示に当たって大事な所は、天井から壁面に沿ってぶら下げて、床に達したら、その床の面に伸ばして、丁度、壁面と床との「L字」型に展示するように細工が施されているようなのである。

すなわち、滝の部分は垂直に、滝壺の部分は水平になる。すなわち、これは応挙の「空間マジック」ということになる。

そもそも、この応挙の作品は、応挙の良き理解者で最大の支援者であった円満院祐常(近江円満院三十七世、関白二条吉忠の三男)が、円満院の池に滝がないので、応挙に描かせ、池の上に懸けたとも、池に面した書院の長押に懸けたともいわれている。すなわち、この作品は、現実の庭の景色と一体化させて見ることを前提にして制作されている。

すなわち、応挙の、この作品は、あくまでも、対象を「実物大」に描くというのが基本で、その「空間マジック」も、垂直方向と水平方向との二次元的な限定的なものであった。

しかし、芦雪の「空間マジック」は、垂直方向の一次元的な世界に、「実物大」ではなく、

「『大・小』対比の演出」によって、多種多様な「無限的空間」を生み出すという、「造形の魔術」「視覚トリック」が施されているということになる。

芦雪が、応挙門に入った年次は定かではないが、芦雪の応挙門でのデビューは、安永七年(一七七八)、二十五歳の「東山名所風俗図」であった。応挙が、この「大瀑布図」を手掛けていた頃に、芦雪が応挙門に入っていたかどうかは不明であるが、芦雪が、この応挙の「大瀑布図」に大きな影響を受けていたことは、想像するに難くない。

事実、芦雪は、「実物大」を主題にしての、篠竹一本を、縦一五五・八cm、横一一・三cmの、縦・横の比率が「一四対一」という、極端に細長い画面に描いている(『竹に月図)。

芦雪に関する口碑はいろいろあり、「芦雪は応挙を試すようなことをして破門された」とかいわれているが、「実際のところはそうした形跡はない」し、応挙没後も円山家との交流は保たれ、「芦雪がその生涯にわたって応挙との関係を失うことがなかった」(『日本の美術八長沢芦雪№219宮沢新一編』)ということは、特記して置く必要があろう。

また、芦雪の、寛政十一年(一七九九・四十六歳)の、大阪での客死に関連して、自殺・毒殺・困窮による縊死とかといわれているが、これも、「もし、縊死が事実なら、困窮のためではなく、絵筆が握れなくなった、というような事情が想像される」(『前掲書・宮沢新一編)と、その真相は、巷間に伝来されていることを鵜呑みにするのは危険のように思われる。

芦雪の「瀑布図」は何点かある。その代表的なものとして、『江戸の絵を楽しむ(榊原悟著)』では、「那智滝図」(サンフランシスコ・アジア美術館蔵)を挙げている。それは、「縦に『ひらく『演出』」の中の、「『大・小』対比の演出」の中である。

芦雪筆「那智滝図」(サンフランシスコ・アジア美術館蔵)

一六九・二×四八・六cm.

この「那智滝図」のサイズの「一六九・二×四八・六cm」は、ほぼ大人の等身大の天地である。実際の那智の滝は、その滝壺までの落差は「一三三m」、落ち口の幅は「一三m」、そして、一段の滝としての落差は日本第一の名瀑である。

この芦雪の「那智滝図」の縦の長さの「一六九・二cm」で、実際の「那智の滝」の滝壺までの落差「一三三m」を現出させるための「空間マジック」は、一番最下部の滝壺の手前の左脇「四阿」近辺に施されている。その四阿の右下に、杖を右手に笠を被った巡礼者が、滝を仰ぎ見ているのが描かれており、この人(「小」)と滝(「大」)との対比が、すなわち、芦雪の巧妙な「空間マジック」「造形の魔術」「視覚トリック」だというのである(『江戸の絵を楽しむ(榊原悟著)』『日本絵画のあそび(榊原悟著)』)。

この本図の左下の、四阿と巡礼者、その前に広がる余白(流れ落ちる膨大な滝の落下と滝壺から吹き上がる水煙等々)を部分図として掲出すると、次の図のとおりである。

芦雪筆「那智滝図」「部分図」(サンフランシスコ・アジア美術館蔵)

さて、この芦雪の「那智滝図」に施した「『大・小』対比の演出」の企みの背景には、芦雪の師の応挙が、安永元年(一七七二)、四十歳の時に制作した、空前絶後の大きさを誇る「大瀑布図」(三六二・八×一四四・五cm)が見え隠れしているように思われる。

新潟日報 (2012年9月28日掲載)

円山応挙の「大瀑布図」の展示作業

上記は、平成二十四年(二〇一二)に新潟県歴史博物館で開催された「若冲・応挙の至宝-京都相国寺と金閣・銀閣 名宝展-」の展示作業を、「新潟日報」が掲載したものである。

この「新潟日報」のスナップ写真が、応挙の「大瀑布図」の空前絶後の大きさと、そして、この「大瀑布図」に隠された、芦雪の企みと根っ子が同じところの「空間マジック」を伝えるのに、最も適切な一枚のように思われる。

まず、この作品の大きさは、これを展示する人(二人)と比較してみると、いかに大きいかが一目瞭然となる。

そして、この作品の展示に当たって大事な所は、天井から壁面に沿ってぶら下げて、床に達したら、その床の面に伸ばして、丁度、壁面と床との「L字」型に展示するように細工が施されているようなのである。

すなわち、滝の部分は垂直に、滝壺の部分は水平になる。すなわち、これは応挙の「空間マジック」ということになる。

そもそも、この応挙の作品は、応挙の良き理解者で最大の支援者であった円満院祐常(近江円満院三十七世、関白二条吉忠の三男)が、円満院の池に滝がないので、応挙に描かせ、池の上に懸けたとも、池に面した書院の長押に懸けたともいわれている。すなわち、この作品は、現実の庭の景色と一体化させて見ることを前提にして制作されている。

すなわち、応挙の、この作品は、あくまでも、対象を「実物大」に描くというのが基本で、その「空間マジック」も、垂直方向と水平方向との二次元的な限定的なものであった。

しかし、芦雪の「空間マジック」は、垂直方向の一次元的な世界に、「実物大」ではなく、

「『大・小』対比の演出」によって、多種多様な「無限的空間」を生み出すという、「造形の魔術」「視覚トリック」が施されているということになる。

芦雪が、応挙門に入った年次は定かではないが、芦雪の応挙門でのデビューは、安永七年(一七七八)、二十五歳の「東山名所風俗図」であった。応挙が、この「大瀑布図」を手掛けていた頃に、芦雪が応挙門に入っていたかどうかは不明であるが、芦雪が、この応挙の「大瀑布図」に大きな影響を受けていたことは、想像するに難くない。

事実、芦雪は、「実物大」を主題にしての、篠竹一本を、縦一五五・八cm、横一一・三cmの、縦・横の比率が「一四対一」という、極端に細長い画面に描いている(『竹に月図)。

芦雪に関する口碑はいろいろあり、「芦雪は応挙を試すようなことをして破門された」とかいわれているが、「実際のところはそうした形跡はない」し、応挙没後も円山家との交流は保たれ、「芦雪がその生涯にわたって応挙との関係を失うことがなかった」(『日本の美術八長沢芦雪№219宮沢新一編』)ということは、特記して置く必要があろう。

また、芦雪の、寛政十一年(一七九九・四十六歳)の、大阪での客死に関連して、自殺・毒殺・困窮による縊死とかといわれているが、これも、「もし、縊死が事実なら、困窮のためではなく、絵筆が握れなくなった、というような事情が想像される」(『前掲書・宮沢新一編)と、その真相は、巷間に伝来されていることを鵜呑みにするのは危険のように思われる。

芦雪あれこれ(大仏殿炎上) [芦雪]

その六 大仏殿炎上

「大仏殿」というと、奈良東大寺のそれが思い起こされるが、芦雪が描く「大仏殿炎上図」(個人蔵)は、京都・東山の方広寺の金堂(大仏殿)である。この方広寺の大仏は、豊臣家の滅亡の歴史を象徴するかのような、数奇な運命を辿る。

豊臣秀吉の創建だが、慶長元年(一五九六)の畿内を襲った大地震で倒壊、それを秀頼がブロンズ製で再建に着手したが、工事中の火災などでの曲折を経て、慶長十九年(一六一四)に完成。後は開眼供養と堂供養を待つだけとなったが、有名な「方広寺鐘銘事件」が起き、落慶は中止。その後も、寛文二年(一六六二)に再び震災で倒壊、そして、寛政十年(一七九八)七月一日に、落雷により焼失してしまうのである。

この時の炎上の様子を描いたのが、下記の「大仏殿炎上図」である。落款に「即席漫写

芦雪 印」があり、芦雪は眼前で燃え盛る大仏殿を実際に見ながら、「即席」で「漫写」(一気呵成の自在な筆遣いで写す)したのであろう。

空高く噴き上げる紅蓮の炎と煙に「畳目」が写っている。さらに、この落款は「墨と朱とを使い分け、あたかもこれらの文字が、大仏殿から立ちのぼる炎に照らし出されていいるかのようにも見え」、「神技とでもいうべきか。毘首羯磨(ビシュカツマ=帝釈天の眷属、細工物、建築をつかさどる天神)もかくや、と思わせる筆の冴えである」(『江戸の絵を楽しむ(榊原悟著)』)と称賛されているのである。

この作品は、芦雪が亡くなる一年前の、四十六歳の時のものである。「白象黒牛図屏風」(六曲一双)が「屏風画」とすると、こちらは「掛幅画(掛軸)」ということになる。

『江戸の絵を楽しむ(榊原悟著)』では、「縦に『ひらく』演出」と題して、この作品を取り上げ、そこで、「掛緒を掛けて軸を回転させながら下方へ下げていくことで」、「変化のドラマ」が生じ、「画面を『ひらく』にしたがって、一瞬、人魂とも、焚き火の煙とも見えたものが、じつは巨大な火の粉であり」、その最下部の二層の甍(小さく描かれた『大仏殿』と「楼門」)の炎上が、「同じ『かたち』でありながら、それが表す(意味)を劇的に変化」させているというのである。

そして、これらを、「見事な『造形の魔術』」として、それを成し遂げた芦雪を、上述の「毘首羯磨(ビシュカツマ=帝釈天の眷属、細工物、建築をつかさどる天神)」との称賛に繋げているのである。

芦雪筆「大仏殿炎上図」紙本淡彩 一幅(個人蔵)

一二〇・五×五六・二cm

寛政十年(一七九八)作

「大仏殿」というと、奈良東大寺のそれが思い起こされるが、芦雪が描く「大仏殿炎上図」(個人蔵)は、京都・東山の方広寺の金堂(大仏殿)である。この方広寺の大仏は、豊臣家の滅亡の歴史を象徴するかのような、数奇な運命を辿る。

豊臣秀吉の創建だが、慶長元年(一五九六)の畿内を襲った大地震で倒壊、それを秀頼がブロンズ製で再建に着手したが、工事中の火災などでの曲折を経て、慶長十九年(一六一四)に完成。後は開眼供養と堂供養を待つだけとなったが、有名な「方広寺鐘銘事件」が起き、落慶は中止。その後も、寛文二年(一六六二)に再び震災で倒壊、そして、寛政十年(一七九八)七月一日に、落雷により焼失してしまうのである。

この時の炎上の様子を描いたのが、下記の「大仏殿炎上図」である。落款に「即席漫写

芦雪 印」があり、芦雪は眼前で燃え盛る大仏殿を実際に見ながら、「即席」で「漫写」(一気呵成の自在な筆遣いで写す)したのであろう。

空高く噴き上げる紅蓮の炎と煙に「畳目」が写っている。さらに、この落款は「墨と朱とを使い分け、あたかもこれらの文字が、大仏殿から立ちのぼる炎に照らし出されていいるかのようにも見え」、「神技とでもいうべきか。毘首羯磨(ビシュカツマ=帝釈天の眷属、細工物、建築をつかさどる天神)もかくや、と思わせる筆の冴えである」(『江戸の絵を楽しむ(榊原悟著)』)と称賛されているのである。

この作品は、芦雪が亡くなる一年前の、四十六歳の時のものである。「白象黒牛図屏風」(六曲一双)が「屏風画」とすると、こちらは「掛幅画(掛軸)」ということになる。

『江戸の絵を楽しむ(榊原悟著)』では、「縦に『ひらく』演出」と題して、この作品を取り上げ、そこで、「掛緒を掛けて軸を回転させながら下方へ下げていくことで」、「変化のドラマ」が生じ、「画面を『ひらく』にしたがって、一瞬、人魂とも、焚き火の煙とも見えたものが、じつは巨大な火の粉であり」、その最下部の二層の甍(小さく描かれた『大仏殿』と「楼門」)の炎上が、「同じ『かたち』でありながら、それが表す(意味)を劇的に変化」させているというのである。

そして、これらを、「見事な『造形の魔術』」として、それを成し遂げた芦雪を、上述の「毘首羯磨(ビシュカツマ=帝釈天の眷属、細工物、建築をつかさどる天神)」との称賛に繋げているのである。

芦雪筆「大仏殿炎上図」紙本淡彩 一幅(個人蔵)

一二〇・五×五六・二cm

寛政十年(一七九八)作

芦雪あれこれ(黒牛図) [芦雪]

その五 黒牛図

「白象黒牛図屏風」(芦雪筆・六曲一双・紙本墨画)の「黒牛図屏風」(左隻)

各一五五・三×三五九・〇cm プライスコレクション

「白象黒牛図屏風」の「白象」は、「背と後ろ脚と尻」が大図面からはみ出し、この「黒牛」では、「肩と後ろ脚」が、やはり画面の外にはみ出している。それだけではなく、「白象」では、その背に二羽の黒い烏が乗っかっているのに対して、この「黒牛」では、その腹部に、一匹の白いむく毛の子犬がちょこんと、この画面を鑑賞する人の方向に視線を向けている。

さらに、「白象」(右隻)の大画面では、余白が、左の頭部から前脚の部分と背の二羽の烏が居る所だけなのに比して、こちらの「黒牛」(左隻)では、右の頭部から左の尻の方まで、余白が十分に取られ、また、その余白処理が絶妙で、その白の風のたなびきのようなものが、「白象」(右隻)に流れて、「左隻」と「右隻」との一体感を醸し出している。

「黒と白」「大と小」「余白処理」「対比」「モチーフの選択」「空間マジック」「視覚トリック」等々、その発想の「自在さ」「柔軟さ」「奇抜さ」に相まって、師の応挙の「写生的描写」の世界を一歩踏み出して、その応挙が目指した「新図・新意の尊重」(「真物を臨写して新図を編述するにあらずんば画図と称するに足らんや」=仙斎円山先生伝)の境地を達成したのは、応挙門下では、この芦雪一人であったかも知れない(『日本の美術八・№219号長沢芦雪・宮島新一編』)。

巨大な動物をモチーフとし、「黒と白」との対比で作品化したものとして、若冲の「象と鯨図屏風」などが挙げられる。先に、その一つとして、その「象図」(右隻)を紹介したが、ここで、その「鯨図」(左隻)を参考までに掲げて置きたい。

「象と鯨図屏風」(若冲筆・六曲一双・紙本墨画)「左隻」MIHO MUSEUM蔵

各一五九・四×三五四・〇cm

「白象黒牛図屏風」(芦雪筆・六曲一双・紙本墨画)の「黒牛図屏風」(左隻)

各一五五・三×三五九・〇cm プライスコレクション

「白象黒牛図屏風」の「白象」は、「背と後ろ脚と尻」が大図面からはみ出し、この「黒牛」では、「肩と後ろ脚」が、やはり画面の外にはみ出している。それだけではなく、「白象」では、その背に二羽の黒い烏が乗っかっているのに対して、この「黒牛」では、その腹部に、一匹の白いむく毛の子犬がちょこんと、この画面を鑑賞する人の方向に視線を向けている。

さらに、「白象」(右隻)の大画面では、余白が、左の頭部から前脚の部分と背の二羽の烏が居る所だけなのに比して、こちらの「黒牛」(左隻)では、右の頭部から左の尻の方まで、余白が十分に取られ、また、その余白処理が絶妙で、その白の風のたなびきのようなものが、「白象」(右隻)に流れて、「左隻」と「右隻」との一体感を醸し出している。

「黒と白」「大と小」「余白処理」「対比」「モチーフの選択」「空間マジック」「視覚トリック」等々、その発想の「自在さ」「柔軟さ」「奇抜さ」に相まって、師の応挙の「写生的描写」の世界を一歩踏み出して、その応挙が目指した「新図・新意の尊重」(「真物を臨写して新図を編述するにあらずんば画図と称するに足らんや」=仙斎円山先生伝)の境地を達成したのは、応挙門下では、この芦雪一人であったかも知れない(『日本の美術八・№219号長沢芦雪・宮島新一編』)。

巨大な動物をモチーフとし、「黒と白」との対比で作品化したものとして、若冲の「象と鯨図屏風」などが挙げられる。先に、その一つとして、その「象図」(右隻)を紹介したが、ここで、その「鯨図」(左隻)を参考までに掲げて置きたい。

「象と鯨図屏風」(若冲筆・六曲一双・紙本墨画)「左隻」MIHO MUSEUM蔵

各一五九・四×三五四・〇cm

芦雪あれこれ(白象図) [芦雪]

その四 白象図

「白象黒牛図屏風」(芦雪筆・六曲一双・紙本墨画)の「白象図屏風」(右隻)

各一五五・三×三五九・〇cm プライスコレクション

巨大な像に真っ黒な烏が二羽止まっている。象のイメージというのは、普賢菩薩が乗る白象で、白のイメージである。芦雪が生まれる二十数年前の享保十三年(一七二八)に、オランダ船によって日本に上陸し、長崎から江戸まで運ばれ、時の将軍徳川吉宗の上覧に供されている。

享保十四年(一七二九)五月二十五日、象の江戸到着を告げる瓦版(象潟屋清八板元)が、『日本絵画のあそび(榊原悟著)』で紹介されている。

「象の年六歳 長さ一丈、高さ五尺余、四足廻り一尺五寸程、鼻の長さ四尺程、鼻の廻り一尺五寸、牙の長さ一尺二寸但し上あごより出る。眼三寸形(なり)は笹の葉のごとし、象の寿命五百年をたもつとなり。」

芦雪は、実物はともかくとして、刷り物などで、実物に近い象を見ているであろう。そして、芦雪の師・応挙よりも年齢的に先輩格の若冲にも何種類かの象の作品があり、それらの作品も何らかの形で拝見やら情報などを得ていることであろう。

しかし、芦雪が描く「白象黒牛図屏風」は、芦雪ならでは趣向が施されている。この「白象図屏風」ですると、この象の背と後ろ脚と尻が、画面の外にはみだしている。

即ち、屏風の六曲(六扇=六面)の大画面に収まりきらないほど大きいということ訴えようとしている。さらに、大きな象に小さな烏を配置して、大きなものはさらに大きく、小さいものはさらに小さく見えるように、「対比の妙」を現出させている。

さらに、「白象黒牛図屏風」のタイトルのように、左隻の「黒牛」の「黒」と、この右隻の「白象」の「白」の対比だけでなく、「黒牛」の「黒」と「子犬」の「白」、そして、この「白象」の「白」に、二羽の「烏」の「黒」を対比させると、二重にも三重にも趣向を凝らしている。

その造形的な趣向の他に、この「白象」では、その小さな二羽の烏の一羽は、口を開けて、隣の烏に話しかけているような図様と、もう一羽の烏は、この大きな象をじっくり観察しているような図様なのである。ここに、芦雪の「遊びこころ」をさりげなく現出している雰囲気なのである。

とにかく、芦雪の「空間マジック」、そして、「視覚的トリック」の妙は、師の応挙や奇想画の旗手の若冲を遥かに凌ぐものがあろう。

「象と鯨図屏風」(若冲筆・六曲一双・紙本墨画)「右隻」MIHO MUSEUM蔵

各一五九・四×三五四・〇cm

「白象黒牛図屏風」(芦雪筆・六曲一双・紙本墨画)の「白象図屏風」(右隻)

各一五五・三×三五九・〇cm プライスコレクション

巨大な像に真っ黒な烏が二羽止まっている。象のイメージというのは、普賢菩薩が乗る白象で、白のイメージである。芦雪が生まれる二十数年前の享保十三年(一七二八)に、オランダ船によって日本に上陸し、長崎から江戸まで運ばれ、時の将軍徳川吉宗の上覧に供されている。

享保十四年(一七二九)五月二十五日、象の江戸到着を告げる瓦版(象潟屋清八板元)が、『日本絵画のあそび(榊原悟著)』で紹介されている。

「象の年六歳 長さ一丈、高さ五尺余、四足廻り一尺五寸程、鼻の長さ四尺程、鼻の廻り一尺五寸、牙の長さ一尺二寸但し上あごより出る。眼三寸形(なり)は笹の葉のごとし、象の寿命五百年をたもつとなり。」

芦雪は、実物はともかくとして、刷り物などで、実物に近い象を見ているであろう。そして、芦雪の師・応挙よりも年齢的に先輩格の若冲にも何種類かの象の作品があり、それらの作品も何らかの形で拝見やら情報などを得ていることであろう。

しかし、芦雪が描く「白象黒牛図屏風」は、芦雪ならでは趣向が施されている。この「白象図屏風」ですると、この象の背と後ろ脚と尻が、画面の外にはみだしている。

即ち、屏風の六曲(六扇=六面)の大画面に収まりきらないほど大きいということ訴えようとしている。さらに、大きな象に小さな烏を配置して、大きなものはさらに大きく、小さいものはさらに小さく見えるように、「対比の妙」を現出させている。

さらに、「白象黒牛図屏風」のタイトルのように、左隻の「黒牛」の「黒」と、この右隻の「白象」の「白」の対比だけでなく、「黒牛」の「黒」と「子犬」の「白」、そして、この「白象」の「白」に、二羽の「烏」の「黒」を対比させると、二重にも三重にも趣向を凝らしている。

その造形的な趣向の他に、この「白象」では、その小さな二羽の烏の一羽は、口を開けて、隣の烏に話しかけているような図様と、もう一羽の烏は、この大きな象をじっくり観察しているような図様なのである。ここに、芦雪の「遊びこころ」をさりげなく現出している雰囲気なのである。

とにかく、芦雪の「空間マジック」、そして、「視覚的トリック」の妙は、師の応挙や奇想画の旗手の若冲を遥かに凌ぐものがあろう。

「象と鯨図屏風」(若冲筆・六曲一双・紙本墨画)「右隻」MIHO MUSEUM蔵

各一五九・四×三五四・〇cm

芦雪あれこれ(虎図) [芦雪]

その三 虎図

無量寺の「龍虎図襖(芦雪筆)」(龍・襖六面、虎・襖六面)上段「龍図」下段「虎図」

紙本墨画、 襖・一八三・五×一一五・五cm(四面)・一八〇・〇×八七・〇cm(二面)

上段の「龍」も巨大だが、下段の「虎」も巨大である。「龍図」は「龍は興りて雲を致(マネ)く」が定石で、芦雪の「龍」も、その定石を踏まえて、その雲を切り裂くように、その眼光も鋭い。「虎図」は「虎は嘯(サケビ)て風烈(ハゲ)し」というのが定石で、芦雪の「虎」も、岩の脇の竹の葉が激しく靡いている中でのもので、その定石を踏まえているが、その表情は猛虎というよりも、巨大な猫(「虎もどきの猫」)という雰囲気で無くもない。

この無量寺の「龍虎図襖」は、本堂室中の「東・西」に面したもので、「東」側に「龍図」、そして、「西側」に「虎図」がある。そして、この「虎図」の襖の裏面に、芦雪の「薔薇と猫図」(薔薇の下に猫の親子が三匹)が描かれている。

こちらの猫は原寸大の猫で、そのうちの一匹(子猫)が、水中の鮎を狙っている。そして、この子猫には、「虎に竹」ではなく、その竹に似た「芦の葉」が靡いている図を配している。

即ち、この子猫が狙っている「鮎」の目から見た「猫」が、「龍虎図襖」の巨大な「虎図」だということになる。

その「虎図」を仔細に見ていくと、襖四面のうち、左の一面は「虎の髭の端」だけ、次に「虎の両足を揃えた虎の前頭部」、次に「虎の胴体と尾と足の一部」、次に「虎の尾と足の一部」と「笹竹の葉の一部と岩の一部」とが描かれている。

そして、次のやや小ぶりの襖に面に「笹竹と岩」が描かれて、それが、裏面の「薔薇と猫」図に続いているような、何とも壮大な構成になっている。

これらのことに関して、『江戸の絵を愉しむ(榊原悟著)』では、「芦雪のマジック」「紙芝居効果」と題して、「襖を『開ける』」(すると、図様に消える部分と残る部分とが生ずる)、「襖を『閉める』」(そのとたん、わたしたちの視界から一瞬消えていた『虎』が、突然、巨大な姿を現す))、この「襖の開閉」による「紙芝居効果」的な視覚的意外性を、芦雪は、これらの襖絵に企んでいると喝破している。

さらに、『日本絵画のあそび(榊原悟著)』では、芦雪の師・応挙は、「描かれた絵が、あたかも鑑賞者の座っている部屋から望まれる現実の景色であるかのように表現することに成功した」(大乗寺書院の間障壁画『山水図』)と、応挙もまた「空間マジック」の第一人者であったことも喝破している。

この応挙と芦雪との二人の関係を、この芦雪の「虎図」で見ていくと、芦雪は、師の応挙が描くところの獰猛で精悍な「虎」をモデルにせず、どちらかというと、光琳の描くところの「虎」(「竹に虎図」)の「虎もどきの猫」を、この襖絵では描き、さらに、師の応挙が大画面障壁画に遠近技法を取り入れ、「鑑賞者に『現実の景色』を見るように錯覚させる」視覚的トリックを、その「現実の景色」ではなく、「巨大なものを、さらに巨大にさせる」という「空間マジック」を試行したということになろう。

ここでも、芦雪は、師の応挙の絵画技法を自家薬籠中のものにして、それをさらに発展させているということになる。

無量寺の「薔薇・猫襖図」(芦雪筆)「部分図」(紙本着色「薔薇図」襖八面のうちの「部分図」)

「水呑虎図」(応挙筆)九六・五×一四一・〇cm

無量寺の「龍虎図襖(芦雪筆)」(龍・襖六面、虎・襖六面)上段「龍図」下段「虎図」

紙本墨画、 襖・一八三・五×一一五・五cm(四面)・一八〇・〇×八七・〇cm(二面)

上段の「龍」も巨大だが、下段の「虎」も巨大である。「龍図」は「龍は興りて雲を致(マネ)く」が定石で、芦雪の「龍」も、その定石を踏まえて、その雲を切り裂くように、その眼光も鋭い。「虎図」は「虎は嘯(サケビ)て風烈(ハゲ)し」というのが定石で、芦雪の「虎」も、岩の脇の竹の葉が激しく靡いている中でのもので、その定石を踏まえているが、その表情は猛虎というよりも、巨大な猫(「虎もどきの猫」)という雰囲気で無くもない。

この無量寺の「龍虎図襖」は、本堂室中の「東・西」に面したもので、「東」側に「龍図」、そして、「西側」に「虎図」がある。そして、この「虎図」の襖の裏面に、芦雪の「薔薇と猫図」(薔薇の下に猫の親子が三匹)が描かれている。

こちらの猫は原寸大の猫で、そのうちの一匹(子猫)が、水中の鮎を狙っている。そして、この子猫には、「虎に竹」ではなく、その竹に似た「芦の葉」が靡いている図を配している。

即ち、この子猫が狙っている「鮎」の目から見た「猫」が、「龍虎図襖」の巨大な「虎図」だということになる。

その「虎図」を仔細に見ていくと、襖四面のうち、左の一面は「虎の髭の端」だけ、次に「虎の両足を揃えた虎の前頭部」、次に「虎の胴体と尾と足の一部」、次に「虎の尾と足の一部」と「笹竹の葉の一部と岩の一部」とが描かれている。

そして、次のやや小ぶりの襖に面に「笹竹と岩」が描かれて、それが、裏面の「薔薇と猫」図に続いているような、何とも壮大な構成になっている。

これらのことに関して、『江戸の絵を愉しむ(榊原悟著)』では、「芦雪のマジック」「紙芝居効果」と題して、「襖を『開ける』」(すると、図様に消える部分と残る部分とが生ずる)、「襖を『閉める』」(そのとたん、わたしたちの視界から一瞬消えていた『虎』が、突然、巨大な姿を現す))、この「襖の開閉」による「紙芝居効果」的な視覚的意外性を、芦雪は、これらの襖絵に企んでいると喝破している。

さらに、『日本絵画のあそび(榊原悟著)』では、芦雪の師・応挙は、「描かれた絵が、あたかも鑑賞者の座っている部屋から望まれる現実の景色であるかのように表現することに成功した」(大乗寺書院の間障壁画『山水図』)と、応挙もまた「空間マジック」の第一人者であったことも喝破している。

この応挙と芦雪との二人の関係を、この芦雪の「虎図」で見ていくと、芦雪は、師の応挙が描くところの獰猛で精悍な「虎」をモデルにせず、どちらかというと、光琳の描くところの「虎」(「竹に虎図」)の「虎もどきの猫」を、この襖絵では描き、さらに、師の応挙が大画面障壁画に遠近技法を取り入れ、「鑑賞者に『現実の景色』を見るように錯覚させる」視覚的トリックを、その「現実の景色」ではなく、「巨大なものを、さらに巨大にさせる」という「空間マジック」を試行したということになろう。

ここでも、芦雪は、師の応挙の絵画技法を自家薬籠中のものにして、それをさらに発展させているということになる。

無量寺の「薔薇・猫襖図」(芦雪筆)「部分図」(紙本着色「薔薇図」襖八面のうちの「部分図」)

「水呑虎図」(応挙筆)九六・五×一四一・〇cm

芦雪あれこれ(群龍図) [芦雪]

その二 群龍図

芦雪筆「群龍図」・ 寛政年間(一八世紀末)・ 絹本墨画金泥・大原美術館蔵

一四一・六×一三二・七cm

芦雪は、丹波篠山の生まれ、幼少のとき、淀藩の足軽長沢家の養子になったと伝わる。二十代で円山応挙門に入り、京都に移住して応挙門で頭角を現して来る。天明六年(一七八六)の暮れから翌年にかけて南紀各地を回り、無量寺・草堂寺・成就寺等で襖絵や屏風絵を描く。四十歳頃から広島に滞在して厳島神社に「山姥図」を奉納。大胆奇抜な発想と自由闊達な筆さばきで異能ぶりを発揮した。四十六歳で大阪の地で客死する。門人の芦州が跡を継いだ。

芦雪の「龍」といえば、串本・無量寺の「龍虎図襖」(龍・襖六面、虎・襖四面)、松江・西光寺の「龍図」(襖八面)が名高いが、それに匹敵するのは、この「群龍図」であろう。

何匹居るかは不明だが、いろいろに形を変えて、これだけの「龍」を描くということは、芦雪というのは、師の応挙を凌ぐものがあろう。

無量寺の「龍虎図襖」(龍・襖六面、虎・襖四面)のうち「龍」(四面)

西光寺の「龍図」(襖八面)のうちの四面

西光寺の「龍図」(襖八面)のうちの四面

芦雪筆「群龍図」・ 寛政年間(一八世紀末)・ 絹本墨画金泥・大原美術館蔵

一四一・六×一三二・七cm

芦雪は、丹波篠山の生まれ、幼少のとき、淀藩の足軽長沢家の養子になったと伝わる。二十代で円山応挙門に入り、京都に移住して応挙門で頭角を現して来る。天明六年(一七八六)の暮れから翌年にかけて南紀各地を回り、無量寺・草堂寺・成就寺等で襖絵や屏風絵を描く。四十歳頃から広島に滞在して厳島神社に「山姥図」を奉納。大胆奇抜な発想と自由闊達な筆さばきで異能ぶりを発揮した。四十六歳で大阪の地で客死する。門人の芦州が跡を継いだ。

芦雪の「龍」といえば、串本・無量寺の「龍虎図襖」(龍・襖六面、虎・襖四面)、松江・西光寺の「龍図」(襖八面)が名高いが、それに匹敵するのは、この「群龍図」であろう。

何匹居るかは不明だが、いろいろに形を変えて、これだけの「龍」を描くということは、芦雪というのは、師の応挙を凌ぐものがあろう。

無量寺の「龍虎図襖」(龍・襖六面、虎・襖四面)のうち「龍」(四面)

西光寺の「龍図」(襖八面)のうちの四面

西光寺の「龍図」(襖八面)のうちの四面