「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その十四) [子規・漱石・寅彦・東洋城]

その十四「明治三十五年(一九〇二)・「糸瓜・絲瓜」など」

(子規、九月十八日、「絶筆三句」、十九日、午前一時永眠(三十六歳)

https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=&season=&classification=&kigo=%E7%B3%B8%E7%93%9C&s=&select=

秋に形あらば糸瓜に似たるべし ID1461 制作年24 季節秋 分類植物 季語糸瓜

しばらくは風のもつるゝ糸瓜かな ID1462 制作年24 季節秋 分類植物 季語糸瓜

露いくつ糸瓜の尻に出あひけり ID4026 制作年25 季節秋 分類植物 季語糸瓜

蔓かれてへちまぶらりと不二の山 ID4027 制作年25 季節秋 分類植物 季語糸瓜

茶屋淋し糸瓜の蔓の這ひかゝる ID8458 制作年26 季節秋 分類植物 季語糸瓜

家一つ門は糸瓜の月夜かな ID11585 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

柴の戸に糸瓜の風の静かさよ ID11586 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

投げ出したやうな糸瓜や垣の外 ID11587 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

投げ出したやうに垣根の糸瓜哉 ID11588 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜肥え鶏頭痩せぬ背戸の雨 ID11589 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

わぐなつて残る糸瓜や屋根の上 ID11590 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

五六反叔父がつくりし糸瓜かな ID14851 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜

雪隠の窓にぶらりと糸瓜かな ID14852 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜

行く秋を糸瓜にさはる雲もなし ID14853 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜

垢すりになるべく糸瓜愚也けり ID18381 制作年29 季節秋 分類植物 季語糸瓜

秋のいろあかきへちまを畫にかゝむ ID20297 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜

へちまとは糸瓜のようなものならん ID20298 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔の貧に處る糸瓜の愚を守る ID20299 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜

西行に糸瓜の歌はなかりけり ID21889 制作年31 季節秋 分類植物 季語糸瓜

内閣を糸瓜にたとへ論ずべく ID21890 制作年31 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜とも瓢ともわかぬ目利哉 ID23012 制作年32 季節秋 分類植物 季語糸瓜

愚なる処すなはち雅なる糸瓜かな ID23888 制作年33 季節秋 分類植物 季語糸瓜

目鼻画く糸瓜の顔の長さ哉 ID23889 制作年33 季節秋 分類植物 季語糸瓜

秋ノ灯ノ糸瓜ノ尻ニ映リケリ ID24485 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

棚ノ糸瓜思フ処ヘブラ下ル ID24486 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

西ヘマハル秋ノ日影ヤ糸瓜棚 ID24487 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

病間ニ糸瓜ノ句ナド作リケル ID24488 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

病閑ニ糸瓜ノ花ノ落ツル昼 ID24489 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

日掩棚糸瓜ノ蔓ノ這ヒ足ラズ ID24490 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜サヘ仏ニナルゾ後ルゝナ ID24491 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜ニハ可モ不可モナキ残暑カナ ID24492 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜ブラリ夕顔ダラリ秋ノ風 ID24493 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

牡丹ニモ死ナズ瓜ニモ糸瓜ニモ ID24494 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

黙然ト糸瓜ノサガル庭ノ秋 ID24495 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

物思フ窓ニブラリト糸瓜哉 ID24496 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔ト糸瓜残暑ト新涼と ID24497 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔ノ棚に糸瓜モ下リケリ ID24498 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔モ糸瓜モ同ジ棚子同士 ID24499 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

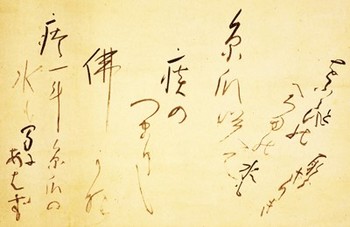

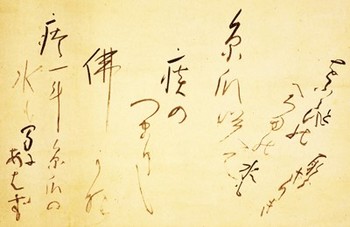

「絶筆三句」

痰一斗糸瓜の水も間にあはず ID25012 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜咲て痰のつまりし仏かな ID25013 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜

をととひのへちまの水も取らざりき ID25014 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜

(漱石、三十六歳。十二月、帰国の途につく。その直前に子規没との虚子・碧悟桐の書翰が届く。)

66 風ふけば糸瓜をなぐるふくべ哉(明治二十八年)

904 長けれど何の糸瓜とさがりけり(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十七」)

1737 容赦なく瓢を叩く糸瓜かな(明治三十二年。「子規へ送りたる句稿三十五」)

1848 一大事も糸瓜も糞もあらばこそ(明治三十六年)

(寅彦、二十五歳。『俳句と地球物理』所収「略年譜」/『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)

面白し瀬戸の絲瓜(へちま)の長短(明治三十一年作)

日一日ぶらりぶらりと絲瓜哉(同上)

世をすねて日影の絲瓜そりかへる(明治三十一~二年作)

長過て肥手桶たゝく絲瓜哉(同上)

干からびし絲瓜をつるす納屋の軒(同上)

(東洋城、二十五歳。『東洋城全句集上・中巻』)

糸瓜忌や只句を作るあな尊と(明治四十五年作)

道の家の糸瓜に起す話頭かな(大正九年作。前書「子規忌順礼 二十七句」)

(参考その一) 「絶筆三句 子規」周辺

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-05

(再掲)

https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html

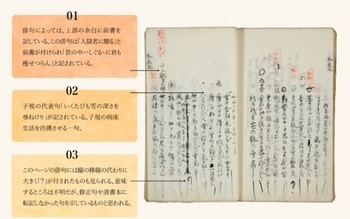

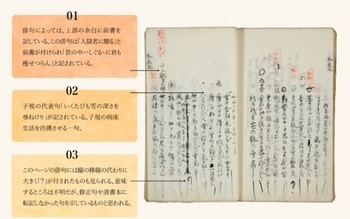

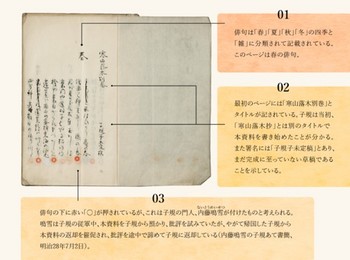

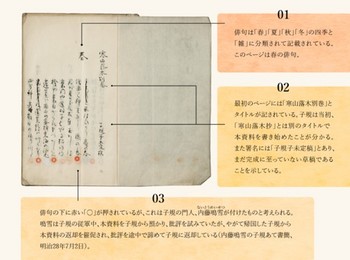

「絶筆三句 子規」(紙本墨書/31.0×44.3㎝/国立国会図書館蔵)

https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html

≪〔正岡子規 著〕〔正岡子規 明治35(1902)年〕写【WB41-61】43 〔絶筆三句〕の画像(デジタルコレクション)

日本の近代文学に多大な影響を及ぼした俳人、歌人の正岡子規が臨終間際に書き残した三句。明治35(1902)年9月18日の午前11時頃、紙を貼りつけた画板を妹の律に持たせ、仰臥しながら記した。翌19日午前1時頃、子規の息は絶えた。満34歳の若さであった。病魔に苦しみながらも、死の直前まで俳人として生き抜いた壮絶な姿がうかがえる。

(書き起こし)

をととひのへちまの水も取らざりき/糸瓜咲て痰のつまりし佛かな/痰一斗糸瓜の水も間にあはず ≫

(追記)

倫敦にて子規の訃を聞て(五句)

1824 筒袖や秋の棺にしたがはず (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=秋(雑)。※子規は九月十九日に他界した。虚子から要請のあった子規追悼文に代えてこれらの句を送った。その書簡では子規の死について、「かかる病苦になやみ候よりも早く往生致す方或は本人の幸福かと存候」と述べている。その後で、「子規追悼の句何かと案じ煩ひ候へども、かく筒袖にてピステキのみ食ひ居候者には容易に俳想なるもの出現仕らず、昨夜ストーブの傍にて左の駄句を得申候。得たると申すよりは寧ろ無理やりに得さしめたる次第に候へば、只申訳の為め御笑草として御覧に入候。近頃の如く半ば西洋人にて半日本人にては甚だ妙ちきりんなものに候」と言い、これらの句を記した。句のあとに「皆蕪雑句をなさず。叱正」とある。筒袖は洋服姿。◇書簡(高浜虚子宛、明治35.12.1)。雑誌「ホトトギス」(明治36.2)。 ≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)

1825 手向くべき線香もなくて暮の秋 (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=暮の秋。◇1824。≫(「同上」)

1826 霜黄なる市に動くや影法師 (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=霧(秋)。◇1824。(「同上」)≫

1827 きりぎりすの昔を忍び帰るべし (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=きりぎりす(秋)。◇1824。≫(「同上」)

1626 招かざる薄に帰り来る人ぞ (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=薄(秋)。◇1824。≫(「同上」)

(参考その二) 「碧梧桐の『子規の回想』」周辺

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202105250000/

≪ 子規の最期については、高浜虚子の『子規居士と余』が引き合いに出されます。かたや河東碧梧桐の文が引用されることはあまりありません。『子規居士と余』は岩波文庫の『回想 子規・漱石』に収録されていますが、碧梧桐の『子規の回想』は、子規が漱石の下宿・愚陀仏庵に行くところまでしか『子規を語る』に収録されていないのです。

『子規の回想』に記された「辞世の句」を、次の回は「死後」をみていただきます。

これが終わりましたら、虚子と碧梧桐の俳句観について書かせていただきます。

二十八 辞世

ことさらに辞世の句を作らないと言った芭蕉を、さすがに芭蕉らしい、と話したこともある。また太祇の辞世の句が、平生の伎価に似ない。あれ程の蕪村にしても辞世はどこか弱々しいと言ったこともある。

古人の辞世の句をおおむね否定していたから、自分の場合にも無論思い及んだ筈であるが、どういうものか、辞世を作ることにかなり執着を持っていた。芭蕉でもない者が、芭蕉を気取るのを避けた意味であったかも知れぬ。死ぬる三日前に「九月十四日の朝」と題して文章を口誦した程、死生の間に超然としていた人であるから、考え得るなら辞世を考えてもいい、と例の強烈な心的生活力が働いていたかも知れない。

明治三十三年十八日の「病牀六尺」と四月発行の「ほととぎす」の消息は、子規自らも「近頃不覚をとった」と言っているように、辞世について閑葛藤のあったことを明らかにしている。それによって、追憶の糸たぐって見ると、その五月十三日午後六時頃、子規直筆の急便によって、私はある宴会の席上から駆け付け、虚子も宮本国手も相次いで来着したのだが、子規の阿鼻叫喚の苦悶は、真に見るに堪えぬものがあった。その夜は虚子宿直して翌十四日となり、病苦はやや平静に帰したが、疲労その極に達して、何の食欲もなく、時には失神したのかを患える程全く元気がなかった。その夜私が宿直することになったが、夜九時頃、枕元に坐っておられた母堂に、低いかすれかすれな声で、またとぎれとぎれに、自分死後如何にすべきかの心得と言ったようなようなものを、さも最後の遺言のように語るのであった。側に他人の私の居るのに関らず、随分突っ込んだ辛辣な言葉も交じる。居るにも居られずというのは、その時の私の思いで、さし出口はならず、膝をただしたまま身動きも出来なかった。

その翌日の朝のことである。三日間の絶食にも煩いされたのであろう。もういよいよ最後だというような悲観的なことのみを口にし、その応接に狼狽困倒したのであった。私の書いた消息に、

…松山の親族へ電報を打とう、何と打とうか、サヨナラ、ネギシでわかるだろうか、ゴキゲンヨウ、ネギシとしょうかなどと言わるるに到っては小生の衷心矢も楯も堪らず…ご親族への電報ならば看護人より打つかた穏やかなるべし、とて異議申立てしに、さらば露月に、カツ〇ネギシと打つてくれとて、電報頼信紙を取出さるるなど・・・。

とある。今までも幾度か病体危険を報ぜられたが、私の知る限りにおいて、ここまで切羽詰まったことはなかった。あるいは子規も他日告白しているように、以前自分が何死ぬるものか、と思っている時には周囲が顛動し、今度自分が危険だと思う時には、周囲が冷静である。と言った多少の反抗気分も手伝っていたかも知れぬ。それから、秀真の作った子規の塑像を持って来いと言って、その裏に「白題 土一塊牡丹生けたる其下に 年月日」と墨をつぎつぎ書くのであった。「病林六尺」にも、

もしこのままに眠ったらこれが絶筆であるぞと言わぬ許りの振舞。

とあるように、明らかに辞世の一句であったのだ。

「お前はこれ(塑像)を持っといでるので手がダルイかな。

「石膏というものは墨付きの心持のいいものだ。

「いくらでも書いて見たいよ。

など、静かに言われる・・・°

と同じ消息にある。どの位の大きさのものか判然記憶はしないが、ともかく仰向けに寝ていたなら、病体に触れないように持っていなけねばならない。横向きであれば、字を書くに都合のいいように向けなければならない。手がだるいより、その工夫の方に苦しみつつ、私はアア辞世の句だ、と「土一塊」の初筆で、もうじーんとと電気をかけられたようになってしまった。

ところが時経るままに天気回復して、その日の根岸祭りを祝う料理注文など、打って変わった微笑、平和な光景になった。

この祭いつも卯の花下しにして (子規)

と、さきの辞世はどこへやらと言った即吟さえ浮かぶ、周囲の愁眉を開くシーンとなった。

これが歿年五月十五日のことであった。この夏の酷暑を乗り切れば、あるいはまた余命をつなぐことが出来るであろうとも、周囲の人々と話し合っていたのであるが、幸いにして危篤を患えることもなく過ぎた。同七月の『ほととぎす」消息に、

意外の事には例の腰の患部の痛み次第に薄らぎ行きて、昨今は殆んどその疼痛を忘れらるる程とも相成り……されば子規君はその虚に乗じて元気百倍日に十句二十句を作り、写生画一枚二枚を画き、病牀六尺の原稿も手づからみとめらるることあり……

と近来の快事とさえ報じている。患部の痛みの去ったというのは、その癒着のためでなくて、かえって病勢の進行した麻痺状態でなかったであろうか。

かくて九月に入って、三、四日頃より先ず下痢症に罹り、日に三、四回の便通を見、同八日に初めて脚の水腫を発見した。当時の消息に、

…丁度点灯後小生ー碧梧桐ーと外に数人、例の枕頭にて何くれと雑談中、子規君もいつになく快詞を挟み一時病苦など忘れられたる様子ありしに、突如同君の声にて「アラッ」とさも驚きたる調子に叫ばれ候、何れも何事の起りしぞと、病人の方を注視したる際「早く灯を見せておくれ」と甚だ性急に申され、母上と妹君ランプを提げてその足の方を照されしに、子規君つくづく己が足の甲を見て「コンナに水を持ってる…」と申され…聞けばその水腫れは数日前よりその兆候見えしも、さして著しき変化も見えざれば、それと病人にも明されざりしものの由…

とある。医師は運動不足の病体には普通に見る徴候だと言っている、子規は「甚だ不気味な物じゃな」と不安な言葉を漏らしている。七、八月小康を得ていた病勢は、この水腫を皮切りに、再び猛威を逞しくして、十日の朝には腰部以下の自由を失い、かつ左右両足の位置によって激烈な痛みを感じ、モヒ剤も功を奏しないので、十二日には皮下注射を行っている。子規の苦悶状態はその極度に達したらしく、自ら「拷問」と歎息している。十三日、再び注射、十四日水腫腰部に及び、という風に加速度に昂進を示して、十八日の朝となった。

午後十時頃、いつも画を書く紙を貼る板に、唐紙を張らせたのをお律さんに持たせて、仰向けのまま何かを書こうとする。もう余り物も言わない。痰が切れないということで、かなり苦しそうな咳をする。私が筆に墨を含ませて、子規の右手に渡すしぐさを幾度も繰り返して、

糸瓜咲て痰のつまり仏かな(子規)

以下三句の絶筆が出来た。私は五月の辞世の先例もあるので、またこの辞世が笑い話の種となるのではないかの空想を描いたりした。この三句の辞世のことは、「子規言行録」に私の見たままを詳細に報告している。一句書いては休み休みして、最後の「取らざりき」を書き終えた後、筆を捨てるのも、もの臭ささそうに、穂先がシーツの上に落ちて、すこしばかり墨を印した。その画板はそのまま病室の障子に先せかけられて、誰にも見えるようになっている。子規も一度はそれを注視したようであるが、何とも口をきかない。先程この辞世を書き始めてから、一切だんまりで、誰一人口をきかないのであるから、病人の咳が時々静寂を破る外、シーンとして闇の底へ落ちて行くような、重々しい空気がよどんでしまった。それに辞世がいつまでもそこにさらされているのが辛かった。どこかへ片付けようか、と言って見たい咽が強ワ張って詰まっていた。

どうも五月の時のような余裕も活気もない、もうぐったりした子規であった。いっさい万事これでおしまいだ、と言う風に見える顔色でもあった。私は何を聞こうにも、何を話しかけようにも、頭の中が洞になって、考えも工夫もなかった。どよんだ部屋の空気に金縛りになって、指一本動かすことも出来なかった。子規は最後の元気で、句を考える力もあったのであるから、次に辞世の歌をと思わないでも無かったであろう。また、そこらに居合わす誰にでも、さらに最後の言葉を与えよう思いに耽っていたのかも知れない。不幸にして、丁度その言葉を分かつ適当な人が居なかったせいで、余儀なく、沈黙していたのかも知れない。あるいは平凡なお別れの言葉なんかと、この二月頃時々試みていた仏偶39のような、奇抜な文言でも練っていたのか。それとも最後を取り乱さないように、心の平静を破るまいとしていたのか。

遺憾ながら、この三句の辞世は、終に真の辞世になってしまった。また好個の記念の絶筆ともなってしまった。私には、それを書き終わった当時の息詰まるような沈黙の方が、一層深く焼きつけられた辞世の印象となった。≫

(子規、九月十八日、「絶筆三句」、十九日、午前一時永眠(三十六歳)

https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=&season=&classification=&kigo=%E7%B3%B8%E7%93%9C&s=&select=

秋に形あらば糸瓜に似たるべし ID1461 制作年24 季節秋 分類植物 季語糸瓜

しばらくは風のもつるゝ糸瓜かな ID1462 制作年24 季節秋 分類植物 季語糸瓜

露いくつ糸瓜の尻に出あひけり ID4026 制作年25 季節秋 分類植物 季語糸瓜

蔓かれてへちまぶらりと不二の山 ID4027 制作年25 季節秋 分類植物 季語糸瓜

茶屋淋し糸瓜の蔓の這ひかゝる ID8458 制作年26 季節秋 分類植物 季語糸瓜

家一つ門は糸瓜の月夜かな ID11585 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

柴の戸に糸瓜の風の静かさよ ID11586 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

投げ出したやうな糸瓜や垣の外 ID11587 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

投げ出したやうに垣根の糸瓜哉 ID11588 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜肥え鶏頭痩せぬ背戸の雨 ID11589 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

わぐなつて残る糸瓜や屋根の上 ID11590 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

五六反叔父がつくりし糸瓜かな ID14851 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜

雪隠の窓にぶらりと糸瓜かな ID14852 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜

行く秋を糸瓜にさはる雲もなし ID14853 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜

垢すりになるべく糸瓜愚也けり ID18381 制作年29 季節秋 分類植物 季語糸瓜

秋のいろあかきへちまを畫にかゝむ ID20297 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜

へちまとは糸瓜のようなものならん ID20298 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔の貧に處る糸瓜の愚を守る ID20299 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜

西行に糸瓜の歌はなかりけり ID21889 制作年31 季節秋 分類植物 季語糸瓜

内閣を糸瓜にたとへ論ずべく ID21890 制作年31 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜とも瓢ともわかぬ目利哉 ID23012 制作年32 季節秋 分類植物 季語糸瓜

愚なる処すなはち雅なる糸瓜かな ID23888 制作年33 季節秋 分類植物 季語糸瓜

目鼻画く糸瓜の顔の長さ哉 ID23889 制作年33 季節秋 分類植物 季語糸瓜

秋ノ灯ノ糸瓜ノ尻ニ映リケリ ID24485 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

棚ノ糸瓜思フ処ヘブラ下ル ID24486 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

西ヘマハル秋ノ日影ヤ糸瓜棚 ID24487 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

病間ニ糸瓜ノ句ナド作リケル ID24488 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

病閑ニ糸瓜ノ花ノ落ツル昼 ID24489 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

日掩棚糸瓜ノ蔓ノ這ヒ足ラズ ID24490 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜サヘ仏ニナルゾ後ルゝナ ID24491 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜ニハ可モ不可モナキ残暑カナ ID24492 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜ブラリ夕顔ダラリ秋ノ風 ID24493 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

牡丹ニモ死ナズ瓜ニモ糸瓜ニモ ID24494 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

黙然ト糸瓜ノサガル庭ノ秋 ID24495 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

物思フ窓ニブラリト糸瓜哉 ID24496 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔ト糸瓜残暑ト新涼と ID24497 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔ノ棚に糸瓜モ下リケリ ID24498 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔モ糸瓜モ同ジ棚子同士 ID24499 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

「絶筆三句」

痰一斗糸瓜の水も間にあはず ID25012 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜咲て痰のつまりし仏かな ID25013 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜

をととひのへちまの水も取らざりき ID25014 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜

(漱石、三十六歳。十二月、帰国の途につく。その直前に子規没との虚子・碧悟桐の書翰が届く。)

66 風ふけば糸瓜をなぐるふくべ哉(明治二十八年)

904 長けれど何の糸瓜とさがりけり(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十七」)

1737 容赦なく瓢を叩く糸瓜かな(明治三十二年。「子規へ送りたる句稿三十五」)

1848 一大事も糸瓜も糞もあらばこそ(明治三十六年)

(寅彦、二十五歳。『俳句と地球物理』所収「略年譜」/『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)

面白し瀬戸の絲瓜(へちま)の長短(明治三十一年作)

日一日ぶらりぶらりと絲瓜哉(同上)

世をすねて日影の絲瓜そりかへる(明治三十一~二年作)

長過て肥手桶たゝく絲瓜哉(同上)

干からびし絲瓜をつるす納屋の軒(同上)

(東洋城、二十五歳。『東洋城全句集上・中巻』)

糸瓜忌や只句を作るあな尊と(明治四十五年作)

道の家の糸瓜に起す話頭かな(大正九年作。前書「子規忌順礼 二十七句」)

(参考その一) 「絶筆三句 子規」周辺

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-05

(再掲)

https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html

「絶筆三句 子規」(紙本墨書/31.0×44.3㎝/国立国会図書館蔵)

https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html

≪〔正岡子規 著〕〔正岡子規 明治35(1902)年〕写【WB41-61】43 〔絶筆三句〕の画像(デジタルコレクション)

日本の近代文学に多大な影響を及ぼした俳人、歌人の正岡子規が臨終間際に書き残した三句。明治35(1902)年9月18日の午前11時頃、紙を貼りつけた画板を妹の律に持たせ、仰臥しながら記した。翌19日午前1時頃、子規の息は絶えた。満34歳の若さであった。病魔に苦しみながらも、死の直前まで俳人として生き抜いた壮絶な姿がうかがえる。

(書き起こし)

をととひのへちまの水も取らざりき/糸瓜咲て痰のつまりし佛かな/痰一斗糸瓜の水も間にあはず ≫

(追記)

倫敦にて子規の訃を聞て(五句)

1824 筒袖や秋の棺にしたがはず (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=秋(雑)。※子規は九月十九日に他界した。虚子から要請のあった子規追悼文に代えてこれらの句を送った。その書簡では子規の死について、「かかる病苦になやみ候よりも早く往生致す方或は本人の幸福かと存候」と述べている。その後で、「子規追悼の句何かと案じ煩ひ候へども、かく筒袖にてピステキのみ食ひ居候者には容易に俳想なるもの出現仕らず、昨夜ストーブの傍にて左の駄句を得申候。得たると申すよりは寧ろ無理やりに得さしめたる次第に候へば、只申訳の為め御笑草として御覧に入候。近頃の如く半ば西洋人にて半日本人にては甚だ妙ちきりんなものに候」と言い、これらの句を記した。句のあとに「皆蕪雑句をなさず。叱正」とある。筒袖は洋服姿。◇書簡(高浜虚子宛、明治35.12.1)。雑誌「ホトトギス」(明治36.2)。 ≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)

1825 手向くべき線香もなくて暮の秋 (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=暮の秋。◇1824。≫(「同上」)

1826 霜黄なる市に動くや影法師 (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=霧(秋)。◇1824。(「同上」)≫

1827 きりぎりすの昔を忍び帰るべし (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=きりぎりす(秋)。◇1824。≫(「同上」)

1626 招かざる薄に帰り来る人ぞ (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=薄(秋)。◇1824。≫(「同上」)

(参考その二) 「碧梧桐の『子規の回想』」周辺

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202105250000/

≪ 子規の最期については、高浜虚子の『子規居士と余』が引き合いに出されます。かたや河東碧梧桐の文が引用されることはあまりありません。『子規居士と余』は岩波文庫の『回想 子規・漱石』に収録されていますが、碧梧桐の『子規の回想』は、子規が漱石の下宿・愚陀仏庵に行くところまでしか『子規を語る』に収録されていないのです。

『子規の回想』に記された「辞世の句」を、次の回は「死後」をみていただきます。

これが終わりましたら、虚子と碧梧桐の俳句観について書かせていただきます。

二十八 辞世

ことさらに辞世の句を作らないと言った芭蕉を、さすがに芭蕉らしい、と話したこともある。また太祇の辞世の句が、平生の伎価に似ない。あれ程の蕪村にしても辞世はどこか弱々しいと言ったこともある。

古人の辞世の句をおおむね否定していたから、自分の場合にも無論思い及んだ筈であるが、どういうものか、辞世を作ることにかなり執着を持っていた。芭蕉でもない者が、芭蕉を気取るのを避けた意味であったかも知れぬ。死ぬる三日前に「九月十四日の朝」と題して文章を口誦した程、死生の間に超然としていた人であるから、考え得るなら辞世を考えてもいい、と例の強烈な心的生活力が働いていたかも知れない。

明治三十三年十八日の「病牀六尺」と四月発行の「ほととぎす」の消息は、子規自らも「近頃不覚をとった」と言っているように、辞世について閑葛藤のあったことを明らかにしている。それによって、追憶の糸たぐって見ると、その五月十三日午後六時頃、子規直筆の急便によって、私はある宴会の席上から駆け付け、虚子も宮本国手も相次いで来着したのだが、子規の阿鼻叫喚の苦悶は、真に見るに堪えぬものがあった。その夜は虚子宿直して翌十四日となり、病苦はやや平静に帰したが、疲労その極に達して、何の食欲もなく、時には失神したのかを患える程全く元気がなかった。その夜私が宿直することになったが、夜九時頃、枕元に坐っておられた母堂に、低いかすれかすれな声で、またとぎれとぎれに、自分死後如何にすべきかの心得と言ったようなようなものを、さも最後の遺言のように語るのであった。側に他人の私の居るのに関らず、随分突っ込んだ辛辣な言葉も交じる。居るにも居られずというのは、その時の私の思いで、さし出口はならず、膝をただしたまま身動きも出来なかった。

その翌日の朝のことである。三日間の絶食にも煩いされたのであろう。もういよいよ最後だというような悲観的なことのみを口にし、その応接に狼狽困倒したのであった。私の書いた消息に、

…松山の親族へ電報を打とう、何と打とうか、サヨナラ、ネギシでわかるだろうか、ゴキゲンヨウ、ネギシとしょうかなどと言わるるに到っては小生の衷心矢も楯も堪らず…ご親族への電報ならば看護人より打つかた穏やかなるべし、とて異議申立てしに、さらば露月に、カツ〇ネギシと打つてくれとて、電報頼信紙を取出さるるなど・・・。

とある。今までも幾度か病体危険を報ぜられたが、私の知る限りにおいて、ここまで切羽詰まったことはなかった。あるいは子規も他日告白しているように、以前自分が何死ぬるものか、と思っている時には周囲が顛動し、今度自分が危険だと思う時には、周囲が冷静である。と言った多少の反抗気分も手伝っていたかも知れぬ。それから、秀真の作った子規の塑像を持って来いと言って、その裏に「白題 土一塊牡丹生けたる其下に 年月日」と墨をつぎつぎ書くのであった。「病林六尺」にも、

もしこのままに眠ったらこれが絶筆であるぞと言わぬ許りの振舞。

とあるように、明らかに辞世の一句であったのだ。

「お前はこれ(塑像)を持っといでるので手がダルイかな。

「石膏というものは墨付きの心持のいいものだ。

「いくらでも書いて見たいよ。

など、静かに言われる・・・°

と同じ消息にある。どの位の大きさのものか判然記憶はしないが、ともかく仰向けに寝ていたなら、病体に触れないように持っていなけねばならない。横向きであれば、字を書くに都合のいいように向けなければならない。手がだるいより、その工夫の方に苦しみつつ、私はアア辞世の句だ、と「土一塊」の初筆で、もうじーんとと電気をかけられたようになってしまった。

ところが時経るままに天気回復して、その日の根岸祭りを祝う料理注文など、打って変わった微笑、平和な光景になった。

この祭いつも卯の花下しにして (子規)

と、さきの辞世はどこへやらと言った即吟さえ浮かぶ、周囲の愁眉を開くシーンとなった。

これが歿年五月十五日のことであった。この夏の酷暑を乗り切れば、あるいはまた余命をつなぐことが出来るであろうとも、周囲の人々と話し合っていたのであるが、幸いにして危篤を患えることもなく過ぎた。同七月の『ほととぎす」消息に、

意外の事には例の腰の患部の痛み次第に薄らぎ行きて、昨今は殆んどその疼痛を忘れらるる程とも相成り……されば子規君はその虚に乗じて元気百倍日に十句二十句を作り、写生画一枚二枚を画き、病牀六尺の原稿も手づからみとめらるることあり……

と近来の快事とさえ報じている。患部の痛みの去ったというのは、その癒着のためでなくて、かえって病勢の進行した麻痺状態でなかったであろうか。

かくて九月に入って、三、四日頃より先ず下痢症に罹り、日に三、四回の便通を見、同八日に初めて脚の水腫を発見した。当時の消息に、

…丁度点灯後小生ー碧梧桐ーと外に数人、例の枕頭にて何くれと雑談中、子規君もいつになく快詞を挟み一時病苦など忘れられたる様子ありしに、突如同君の声にて「アラッ」とさも驚きたる調子に叫ばれ候、何れも何事の起りしぞと、病人の方を注視したる際「早く灯を見せておくれ」と甚だ性急に申され、母上と妹君ランプを提げてその足の方を照されしに、子規君つくづく己が足の甲を見て「コンナに水を持ってる…」と申され…聞けばその水腫れは数日前よりその兆候見えしも、さして著しき変化も見えざれば、それと病人にも明されざりしものの由…

とある。医師は運動不足の病体には普通に見る徴候だと言っている、子規は「甚だ不気味な物じゃな」と不安な言葉を漏らしている。七、八月小康を得ていた病勢は、この水腫を皮切りに、再び猛威を逞しくして、十日の朝には腰部以下の自由を失い、かつ左右両足の位置によって激烈な痛みを感じ、モヒ剤も功を奏しないので、十二日には皮下注射を行っている。子規の苦悶状態はその極度に達したらしく、自ら「拷問」と歎息している。十三日、再び注射、十四日水腫腰部に及び、という風に加速度に昂進を示して、十八日の朝となった。

午後十時頃、いつも画を書く紙を貼る板に、唐紙を張らせたのをお律さんに持たせて、仰向けのまま何かを書こうとする。もう余り物も言わない。痰が切れないということで、かなり苦しそうな咳をする。私が筆に墨を含ませて、子規の右手に渡すしぐさを幾度も繰り返して、

糸瓜咲て痰のつまり仏かな(子規)

以下三句の絶筆が出来た。私は五月の辞世の先例もあるので、またこの辞世が笑い話の種となるのではないかの空想を描いたりした。この三句の辞世のことは、「子規言行録」に私の見たままを詳細に報告している。一句書いては休み休みして、最後の「取らざりき」を書き終えた後、筆を捨てるのも、もの臭ささそうに、穂先がシーツの上に落ちて、すこしばかり墨を印した。その画板はそのまま病室の障子に先せかけられて、誰にも見えるようになっている。子規も一度はそれを注視したようであるが、何とも口をきかない。先程この辞世を書き始めてから、一切だんまりで、誰一人口をきかないのであるから、病人の咳が時々静寂を破る外、シーンとして闇の底へ落ちて行くような、重々しい空気がよどんでしまった。それに辞世がいつまでもそこにさらされているのが辛かった。どこかへ片付けようか、と言って見たい咽が強ワ張って詰まっていた。

どうも五月の時のような余裕も活気もない、もうぐったりした子規であった。いっさい万事これでおしまいだ、と言う風に見える顔色でもあった。私は何を聞こうにも、何を話しかけようにも、頭の中が洞になって、考えも工夫もなかった。どよんだ部屋の空気に金縛りになって、指一本動かすことも出来なかった。子規は最後の元気で、句を考える力もあったのであるから、次に辞世の歌をと思わないでも無かったであろう。また、そこらに居合わす誰にでも、さらに最後の言葉を与えよう思いに耽っていたのかも知れない。不幸にして、丁度その言葉を分かつ適当な人が居なかったせいで、余儀なく、沈黙していたのかも知れない。あるいは平凡なお別れの言葉なんかと、この二月頃時々試みていた仏偶39のような、奇抜な文言でも練っていたのか。それとも最後を取り乱さないように、心の平静を破るまいとしていたのか。

遺憾ながら、この三句の辞世は、終に真の辞世になってしまった。また好個の記念の絶筆ともなってしまった。私には、それを書き終わった当時の息詰まるような沈黙の方が、一層深く焼きつけられた辞世の印象となった。≫

「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その十三) [子規・漱石・寅彦・東洋城]

その十三「明治三十四年(一九〇一)・「野分」など」

(子規・三十五歳。)

https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=34&season=&classification=&kigo=%E9%87%8E%E5%88%86&s=&select=

鶏頭ノマダイトケナキ野分カナ ID24393 制作年34 季節秋 分類天文 季語野分

野分近ク夕顔ノ實ノ太リ哉 ID24394 制作年34 季節秋 分類天文 季語野分

夕顔ヤ野分恐ルヽ實ノ太リ ID24395 制作年34 季節秋 分類天文 季語野分

(漱石・三十五歳。)

112 この夕野分に向て分れけり(明治二十八年。「子規へ送りたる句稿一」)

206 鎌倉堂野分の中に傾けり(同上。「子規へ送りたる句稿四」)

219 四里あまり野分に吹かれ参りたり(同上)

240 荒滝や野分を斫て捲き落す(同上)

257 野分吹く瀑砕け散る脚下より(同上)

258 滝遠近谷も尾上も野分哉(同上。「子規へ送りたる句稿五」)

505 野分して朝鳥早く立ちけらし(同上。「承露盤」より)

954 野分して一人障子を張る男(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿二十」)

1246 砂山に薄許りの野分哉(明治三十年。「七月四日~九月七日まで上京。子規句会」)

1296 野分して蟷螂を窓に吹き入るゝ(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十六」)

1425 病癒えず蹲る夜の野分かな(明治三十一年。「子規へ送りたる句稿三十一」)

1808 礎に砂吹きあつる野分かな(明治三十四年。「ロンドン在留邦人句会での作」)

1809 角巾を吹き落し行く野分かな(同上)

1899 釣鐘のうなる許りに野分かな(明治三十九年。「東洋城宛書簡」)

(寅彦、二十四歳。高知から夏子をよび本郷西片町に住む。夏子喀血。夏子療養のため帰郷、種崎に住む。長女貞子誕生。肺尖カタルのため一年休学須崎にて療養。)

弦月の下吹き通す野分かな(明治三十一年作)

一夜荒れて晴てしまひし野分哉(同上)

悉く稲倒れ伏す野分哉(同上)

牛小屋の屋根を野分にさらはれつ(明治三十一~二年作)

旅僧の袖もさけよと野分かな(同上)

ばらばらに芭蕉さけたる野分哉(同上)

引越して野分淋しや野分の夜(明治三十二年作)

散々に卒塔婆倒れし野分哉(同上)

本堂の瓦はがれし野分哉(同上)

汽笛高く野分の汽車の通りけり(同上)

野分止んで夕日の富士を望みけり(同上)

雪隠の窓や野分の森を見る(明治三十三年作)

野分やんで波を己に出る浜辺哉(同上)

(東洋城、二十四歳。「東洋城全句集上・中巻」)

一泊の旅の松戸の野分か (明治三十四年作)

この町の尽くる我が家に野分かな(同上)

(参考) 「子規・碧悟桐・虚子」(碧悟桐「子規の回想」)周辺

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202105190000/

http://www.s-kawano.net/s-kawano/%E6%AD%A3%E5%B2%A1%E5%AD%90%E8%A6%8F.pdf

≪ 二高を辞めた碧梧桐と虚子は、子規を頼って上京し、初めは小石川にあった新海非風の家に逗留しています。この頃、日清戦争の取材で、従軍記者として中国に渡った子規は、帰りの船で吐血し、生死の際を彷徨います。碧梧桐と虚子は、子規のいる神戸の病院へ向かい、力の限りの看病をしました。

このころの二人の生活は、学問を疎にして遊び歩く放蕩の時間を過ごしています。

子規は、二人を案じました。虚子の『子規居士と余』には「お前一人の時はその程でもないが、秉公(=碧梧桐)と一緒になると忽ち駄目になってしまうように思う。どちらが悪いということもあるまいが、要するに二人一緒になるということがいけないのである」と言われたことを記しています。

明治28年12月9日、子規は虚子を道灌山へ呼び出し、後継者として身を律し、ふさわしい学問を身につけるように迫ります。しかし、虚子は後継者への道を拒絶します。

子規が早くから俳句の才能を認めていたのは碧梧桐でした。

明治24年の句会で詠んだ碧梧桐の「面白うきけば蜩夕日かな」に、子規は「諸君取りたまわず。余独りこれを賞す。けだし蕉翁の余韻あればなり」と激賞しています。また、翌年1月21日の碧梧桐宛手の手紙では「我庵はの御句近頃斬新の御手並驚入申候。余は古白の胸中より出しものかと思候もおかし」と書き、6月7日の碧梧桐宛手紙にも「先便の炭売の句蚊柱の句を拝見してその妙なるに驚きしが今度の句はことごとく極上極上、吉のしろ物のみにて貴兄今までの御什中かくの如きのものは一句も見当り不申候。小生一両月前貴兄すでに理想の極点に達し給いし故、日ならずして上達し給わんとは予言せしかともかくまで早からんとは存し不申き」と、碧梧桐の進歩を認めています。

しかし、碧梧桐は放蕩を好みました。俳句への関心もそれほど深いものではない碧梧桐に対して、子規は幻滅するようになりました。子規は、道灌山での様子を俳友五百木瓢亭に知らせる手紙で「碧梧虚子の中にても碧梧才能ありと覚えしは真のはじめのことにて小生は以前よりすでに碧梧を捨て申し候」と記しています。子規は放埓な生活ぶりのために碧梧桐を後継者として認めることはできなかったのでした。

明治29年12月10日、雑誌「日本人」に連載した時評『文学』で、子規は碧梧桐の変化を記しています。

河東碧梧桐が俳句なるものを認めたるは明治二十三年の頃なるべし。二十四年より作り始めたるにその敏才ははやく奇想を捻出し、句法の奇なるものを作りてもって吾人を驚かしぬ。

……

二十七年春以後彼は毫も進歩をなさざりき。曩時の麒麟児も一個の豚犬と化し去りぬ。由来彼は秩序的の能力と推理的の常識とを欠く者、少事にありて敏才の人を驚かしたるは彼の不規則なる発達がたまたま文学の方面に向かいしがためなるべし。薄弱なる彼の脳漿は平和なる時沈静しおる時に当りて初めて用をなすべし。一たび外部の刺激に逢えば脳漿忽ちに混乱すべく、混乱して後は殆ど狂の如く愚の如し。彼は修学のため一たび東京に来り。二たび故郷に帰り、三たぴ京都に行き、四たび仙台に遷る。(これ学校制度変更の結果なり)さらでも規則的の修学に適せざる頭脳はこの大混乱に逢うていかでか堪え得ん、この年の暮退学して東京に来れり。明治二十八年は最早学課無く束縛無く詩人として如何様にも発逹すべき機会に遭遇せり。しかれどもその混乱せられたる頭脳は未だ沈静せざるがため彼は平平凡凡なる一年を送りたり。あるいは人をして邪路に陥るにはあらずやと疑はしむるに至りぬ。

……

明治二十九年とはなりぬ。吾は咋年末昏昏として睡眠に余念なき俳友を起さんとしてしきりに務めたり。しかして第一に起き来りしは碧梧桐なり。最早脳漿沈静したりとおぼし。彼はたしかに一点の霊光を拝したるに相違あらじ。その俳句は一種の趣味を具えてしかも古人の言わざる処をのみ言えり。しかしてその句法一として勁抜ならざるはなし。

……

これらの句は実に碧梧桐の特色にして去年の碧梧桐は未だこれを知らざりしなり。吾人も始めてこの種の句を見たるなり。俳句自身もまた始めてこの種の句を見たるならん。しかしてこの句を読む者皆その印象の明瞭なるを認むなるべし。印象の明瞭ということは多く余韻ということと相反す。鳴雪の余韻を好むに反して碧梧桐は明瞭なる印象を好む。印象をして明瞭ならしめんとせば空間を狭くせざるべからず。空間狭ければ些事徽物または大事物の断片を容るるに過ぎず。故に碧梧桐の句には小事小物を詠ずる者自ら多し。

……

碧梧桐既に印象の明瞭なる者を好む、従って客観の事物といえども壮大に過ぎて茫漠たる者を排す。況して主観的の句に至りてはほとんど全くこれを排し去りて毫も取る所なし。これその性質の然らしむるもの。碧梧桐は始終このままにて押し行くべし。故にその作句また主観的なる極めて稀なり。(文学 明治29年12月10日)

11月20日の「「日本人」」『文学』には碧梧桐と虚子を比べ、「詩人の頭脳に両面の活動あり。一面は冷淡に社会を観察し、他の一面は熱情をもってある事物に同感を表す。両面斉しく発達するものもなきにあらねど、多くは両者執れかに僻す。前者に僻するを写実派といい、後者に僻するを理想派という。碧梧桐は冷かなること水の如く、虚子は熱きこと火の如し。碧梧桐の人間を見るはなお無心の草木を見るがごとく、虚子の草木を見るはなお有情の人間を見るがごとし。随ってその作る所の俳句も一は写実に傾き、一は理想に傾く。一は空間を現し、一は時間を現す」と書いています。

碧梧桐は『子規の回想』で、当時を振り返っていますが、こうした放蕩生活で、明治28年から勤めていた「日本」を辞めなければならなくなります。ただ、こうした放蕩な生活は、次第に影を潜めていきます。碧梧桐は『子規の回想』で、当時を振り返っていますが、こうした放蕩生活で、明治28年から勤めていた「日本」を辞めなければならなくなります。ただ、こうした放蕩な生活は、次第に影を潜めていきます。

子規との道潅山のいきさつなど全然知らなかった私は、虚子に会う毎に別れている不便と寂寞を訴えていたのみならず、子規との喧嘩別れに、少々ヤケも手伝ってか、もう大ぴらに私と同宿する気にもなったのだろう。

実は初めて白状するが、と言って、須磨保養院以来の話をして、それをお前に打ち明けて言えなかったアシの心の苦痛を察しておくれ、実際お前の顔を見る度にすまんすまんと思っていたのだ、もうアシもな、升さんに捨てられたのだから、今後はお互いに思う存分勝手なことをやろうじゃないか、などとその頃よく行った連雀町の「ぼたん」という安鳥屋で、酔った虚子が管を巻いたものだった。

この高田屋へは、子規も一、二度来たこともあるが、瓢亭、肋骨など主人夫婦と仲良しになって、オイ阿爺と門口から大きな声で呼びかけたりしていた。ことに牛伴君は八々のいい相手というので、我々のいるいないにに関らず、遊びに来たものだった。

われわれの中学同窓の青木森々も、二十九年中には同宿の仲間になっていた。三人してかなり放埒な日々をおくったものだ。それに私は何月であったか表面は、従軍していた先輩達が皆帰って来たし、社の人物過剰という意味で、「日本」新聞社をやめさせられた。が、実は無学無能、新聞人にはなれないという折紙をつけられたのだ。ここに再び、前年のように、先輩誰もが匙を投げるような、碧虚二人の荒んだ遊蕩生活が繰返されるいいコンディションを醸成していた。何かしら不平であり、不安であり、身は自由不拘束なんだ。もし軍資金でも十分であったとしたら、それこそ本当に、子規から見放されていたかも知れなかった。

が、二年前の本郷下宿時代、二高をやめて東上した自分とは、もう環境がすっかり違っていた。俳句の世が、我々内輪のものでなくて、世間に公認された公のものになっていた。我々のようなデカダンなあばずれ書生でもが、いわゆる日本派中堅どころの声誉を嬴得ていた。ポッポツ文学雑誌などの選などを頼まれて、小遣い位出来るようになっていた。(河東碧梧桐 子規の回想 当事の新調)

また、明治30年1月の「ホトトギス」掲載の『明治二十九年の俳諧』でも、碧梧桐の句を「極めて印象の明瞭なる句」とし、虚子と碧梧桐が日本派のエースとして俳壇の前面に強く押し出していきます。

碧梧桐と虚子は、明治29年4月から旧前橋藩士族・大畠豊水経営する神田淡路町の高田屋という下宿屋で、碧梧桐と再び同居を始めました。そこで22歳の虚子は、大畠家の次女いとを見初め、翌年6月に結婚することになります。たまたま、その年の1月に碧梧桐は天然痘に罹り、一か月ほど入院しなくてはならなくなりました。碧梧桐の方がいとと親しかったのですが、空白の時間のために虚子といとの親密度が増した結果でした。

5月になると傷心の碧梧桐は、北陸の旅を思いつきます。まず京都へ行き、三高で学んでいた寒川鼠骨や新聞記者の中川四明に会い、米原から敦賀に出て金沢に着きました。金沢では同郷の竹村秋竹の家に身を寄せました。虚子の結婚式のある6月には能登へ向かっていると子規の容態が重くなったという知らせが届きます。しかし、虚子から焼香を得たとの連絡があり、碧梧桐は旅を続けました。この紀行は「日本」に連載され、碧梧桐が東京に戻ったのは7月でした。

子規は、帰ってきた碧梧桐に句を贈っています。

団扇出して先づ問ふ加賀は能登は如何 ≫

(子規・三十五歳。)

https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=34&season=&classification=&kigo=%E9%87%8E%E5%88%86&s=&select=

鶏頭ノマダイトケナキ野分カナ ID24393 制作年34 季節秋 分類天文 季語野分

野分近ク夕顔ノ實ノ太リ哉 ID24394 制作年34 季節秋 分類天文 季語野分

夕顔ヤ野分恐ルヽ實ノ太リ ID24395 制作年34 季節秋 分類天文 季語野分

(漱石・三十五歳。)

112 この夕野分に向て分れけり(明治二十八年。「子規へ送りたる句稿一」)

206 鎌倉堂野分の中に傾けり(同上。「子規へ送りたる句稿四」)

219 四里あまり野分に吹かれ参りたり(同上)

240 荒滝や野分を斫て捲き落す(同上)

257 野分吹く瀑砕け散る脚下より(同上)

258 滝遠近谷も尾上も野分哉(同上。「子規へ送りたる句稿五」)

505 野分して朝鳥早く立ちけらし(同上。「承露盤」より)

954 野分して一人障子を張る男(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿二十」)

1246 砂山に薄許りの野分哉(明治三十年。「七月四日~九月七日まで上京。子規句会」)

1296 野分して蟷螂を窓に吹き入るゝ(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十六」)

1425 病癒えず蹲る夜の野分かな(明治三十一年。「子規へ送りたる句稿三十一」)

1808 礎に砂吹きあつる野分かな(明治三十四年。「ロンドン在留邦人句会での作」)

1809 角巾を吹き落し行く野分かな(同上)

1899 釣鐘のうなる許りに野分かな(明治三十九年。「東洋城宛書簡」)

(寅彦、二十四歳。高知から夏子をよび本郷西片町に住む。夏子喀血。夏子療養のため帰郷、種崎に住む。長女貞子誕生。肺尖カタルのため一年休学須崎にて療養。)

弦月の下吹き通す野分かな(明治三十一年作)

一夜荒れて晴てしまひし野分哉(同上)

悉く稲倒れ伏す野分哉(同上)

牛小屋の屋根を野分にさらはれつ(明治三十一~二年作)

旅僧の袖もさけよと野分かな(同上)

ばらばらに芭蕉さけたる野分哉(同上)

引越して野分淋しや野分の夜(明治三十二年作)

散々に卒塔婆倒れし野分哉(同上)

本堂の瓦はがれし野分哉(同上)

汽笛高く野分の汽車の通りけり(同上)

野分止んで夕日の富士を望みけり(同上)

雪隠の窓や野分の森を見る(明治三十三年作)

野分やんで波を己に出る浜辺哉(同上)

(東洋城、二十四歳。「東洋城全句集上・中巻」)

一泊の旅の松戸の野分か (明治三十四年作)

この町の尽くる我が家に野分かな(同上)

(参考) 「子規・碧悟桐・虚子」(碧悟桐「子規の回想」)周辺

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202105190000/

http://www.s-kawano.net/s-kawano/%E6%AD%A3%E5%B2%A1%E5%AD%90%E8%A6%8F.pdf

≪ 二高を辞めた碧梧桐と虚子は、子規を頼って上京し、初めは小石川にあった新海非風の家に逗留しています。この頃、日清戦争の取材で、従軍記者として中国に渡った子規は、帰りの船で吐血し、生死の際を彷徨います。碧梧桐と虚子は、子規のいる神戸の病院へ向かい、力の限りの看病をしました。

このころの二人の生活は、学問を疎にして遊び歩く放蕩の時間を過ごしています。

子規は、二人を案じました。虚子の『子規居士と余』には「お前一人の時はその程でもないが、秉公(=碧梧桐)と一緒になると忽ち駄目になってしまうように思う。どちらが悪いということもあるまいが、要するに二人一緒になるということがいけないのである」と言われたことを記しています。

明治28年12月9日、子規は虚子を道灌山へ呼び出し、後継者として身を律し、ふさわしい学問を身につけるように迫ります。しかし、虚子は後継者への道を拒絶します。

子規が早くから俳句の才能を認めていたのは碧梧桐でした。

明治24年の句会で詠んだ碧梧桐の「面白うきけば蜩夕日かな」に、子規は「諸君取りたまわず。余独りこれを賞す。けだし蕉翁の余韻あればなり」と激賞しています。また、翌年1月21日の碧梧桐宛手の手紙では「我庵はの御句近頃斬新の御手並驚入申候。余は古白の胸中より出しものかと思候もおかし」と書き、6月7日の碧梧桐宛手紙にも「先便の炭売の句蚊柱の句を拝見してその妙なるに驚きしが今度の句はことごとく極上極上、吉のしろ物のみにて貴兄今までの御什中かくの如きのものは一句も見当り不申候。小生一両月前貴兄すでに理想の極点に達し給いし故、日ならずして上達し給わんとは予言せしかともかくまで早からんとは存し不申き」と、碧梧桐の進歩を認めています。

しかし、碧梧桐は放蕩を好みました。俳句への関心もそれほど深いものではない碧梧桐に対して、子規は幻滅するようになりました。子規は、道灌山での様子を俳友五百木瓢亭に知らせる手紙で「碧梧虚子の中にても碧梧才能ありと覚えしは真のはじめのことにて小生は以前よりすでに碧梧を捨て申し候」と記しています。子規は放埓な生活ぶりのために碧梧桐を後継者として認めることはできなかったのでした。

明治29年12月10日、雑誌「日本人」に連載した時評『文学』で、子規は碧梧桐の変化を記しています。

河東碧梧桐が俳句なるものを認めたるは明治二十三年の頃なるべし。二十四年より作り始めたるにその敏才ははやく奇想を捻出し、句法の奇なるものを作りてもって吾人を驚かしぬ。

……

二十七年春以後彼は毫も進歩をなさざりき。曩時の麒麟児も一個の豚犬と化し去りぬ。由来彼は秩序的の能力と推理的の常識とを欠く者、少事にありて敏才の人を驚かしたるは彼の不規則なる発達がたまたま文学の方面に向かいしがためなるべし。薄弱なる彼の脳漿は平和なる時沈静しおる時に当りて初めて用をなすべし。一たび外部の刺激に逢えば脳漿忽ちに混乱すべく、混乱して後は殆ど狂の如く愚の如し。彼は修学のため一たび東京に来り。二たび故郷に帰り、三たぴ京都に行き、四たび仙台に遷る。(これ学校制度変更の結果なり)さらでも規則的の修学に適せざる頭脳はこの大混乱に逢うていかでか堪え得ん、この年の暮退学して東京に来れり。明治二十八年は最早学課無く束縛無く詩人として如何様にも発逹すべき機会に遭遇せり。しかれどもその混乱せられたる頭脳は未だ沈静せざるがため彼は平平凡凡なる一年を送りたり。あるいは人をして邪路に陥るにはあらずやと疑はしむるに至りぬ。

……

明治二十九年とはなりぬ。吾は咋年末昏昏として睡眠に余念なき俳友を起さんとしてしきりに務めたり。しかして第一に起き来りしは碧梧桐なり。最早脳漿沈静したりとおぼし。彼はたしかに一点の霊光を拝したるに相違あらじ。その俳句は一種の趣味を具えてしかも古人の言わざる処をのみ言えり。しかしてその句法一として勁抜ならざるはなし。

……

これらの句は実に碧梧桐の特色にして去年の碧梧桐は未だこれを知らざりしなり。吾人も始めてこの種の句を見たるなり。俳句自身もまた始めてこの種の句を見たるならん。しかしてこの句を読む者皆その印象の明瞭なるを認むなるべし。印象の明瞭ということは多く余韻ということと相反す。鳴雪の余韻を好むに反して碧梧桐は明瞭なる印象を好む。印象をして明瞭ならしめんとせば空間を狭くせざるべからず。空間狭ければ些事徽物または大事物の断片を容るるに過ぎず。故に碧梧桐の句には小事小物を詠ずる者自ら多し。

……

碧梧桐既に印象の明瞭なる者を好む、従って客観の事物といえども壮大に過ぎて茫漠たる者を排す。況して主観的の句に至りてはほとんど全くこれを排し去りて毫も取る所なし。これその性質の然らしむるもの。碧梧桐は始終このままにて押し行くべし。故にその作句また主観的なる極めて稀なり。(文学 明治29年12月10日)

11月20日の「「日本人」」『文学』には碧梧桐と虚子を比べ、「詩人の頭脳に両面の活動あり。一面は冷淡に社会を観察し、他の一面は熱情をもってある事物に同感を表す。両面斉しく発達するものもなきにあらねど、多くは両者執れかに僻す。前者に僻するを写実派といい、後者に僻するを理想派という。碧梧桐は冷かなること水の如く、虚子は熱きこと火の如し。碧梧桐の人間を見るはなお無心の草木を見るがごとく、虚子の草木を見るはなお有情の人間を見るがごとし。随ってその作る所の俳句も一は写実に傾き、一は理想に傾く。一は空間を現し、一は時間を現す」と書いています。

碧梧桐は『子規の回想』で、当時を振り返っていますが、こうした放蕩生活で、明治28年から勤めていた「日本」を辞めなければならなくなります。ただ、こうした放蕩な生活は、次第に影を潜めていきます。碧梧桐は『子規の回想』で、当時を振り返っていますが、こうした放蕩生活で、明治28年から勤めていた「日本」を辞めなければならなくなります。ただ、こうした放蕩な生活は、次第に影を潜めていきます。

子規との道潅山のいきさつなど全然知らなかった私は、虚子に会う毎に別れている不便と寂寞を訴えていたのみならず、子規との喧嘩別れに、少々ヤケも手伝ってか、もう大ぴらに私と同宿する気にもなったのだろう。

実は初めて白状するが、と言って、須磨保養院以来の話をして、それをお前に打ち明けて言えなかったアシの心の苦痛を察しておくれ、実際お前の顔を見る度にすまんすまんと思っていたのだ、もうアシもな、升さんに捨てられたのだから、今後はお互いに思う存分勝手なことをやろうじゃないか、などとその頃よく行った連雀町の「ぼたん」という安鳥屋で、酔った虚子が管を巻いたものだった。

この高田屋へは、子規も一、二度来たこともあるが、瓢亭、肋骨など主人夫婦と仲良しになって、オイ阿爺と門口から大きな声で呼びかけたりしていた。ことに牛伴君は八々のいい相手というので、我々のいるいないにに関らず、遊びに来たものだった。

われわれの中学同窓の青木森々も、二十九年中には同宿の仲間になっていた。三人してかなり放埒な日々をおくったものだ。それに私は何月であったか表面は、従軍していた先輩達が皆帰って来たし、社の人物過剰という意味で、「日本」新聞社をやめさせられた。が、実は無学無能、新聞人にはなれないという折紙をつけられたのだ。ここに再び、前年のように、先輩誰もが匙を投げるような、碧虚二人の荒んだ遊蕩生活が繰返されるいいコンディションを醸成していた。何かしら不平であり、不安であり、身は自由不拘束なんだ。もし軍資金でも十分であったとしたら、それこそ本当に、子規から見放されていたかも知れなかった。

が、二年前の本郷下宿時代、二高をやめて東上した自分とは、もう環境がすっかり違っていた。俳句の世が、我々内輪のものでなくて、世間に公認された公のものになっていた。我々のようなデカダンなあばずれ書生でもが、いわゆる日本派中堅どころの声誉を嬴得ていた。ポッポツ文学雑誌などの選などを頼まれて、小遣い位出来るようになっていた。(河東碧梧桐 子規の回想 当事の新調)

また、明治30年1月の「ホトトギス」掲載の『明治二十九年の俳諧』でも、碧梧桐の句を「極めて印象の明瞭なる句」とし、虚子と碧梧桐が日本派のエースとして俳壇の前面に強く押し出していきます。

碧梧桐と虚子は、明治29年4月から旧前橋藩士族・大畠豊水経営する神田淡路町の高田屋という下宿屋で、碧梧桐と再び同居を始めました。そこで22歳の虚子は、大畠家の次女いとを見初め、翌年6月に結婚することになります。たまたま、その年の1月に碧梧桐は天然痘に罹り、一か月ほど入院しなくてはならなくなりました。碧梧桐の方がいとと親しかったのですが、空白の時間のために虚子といとの親密度が増した結果でした。

5月になると傷心の碧梧桐は、北陸の旅を思いつきます。まず京都へ行き、三高で学んでいた寒川鼠骨や新聞記者の中川四明に会い、米原から敦賀に出て金沢に着きました。金沢では同郷の竹村秋竹の家に身を寄せました。虚子の結婚式のある6月には能登へ向かっていると子規の容態が重くなったという知らせが届きます。しかし、虚子から焼香を得たとの連絡があり、碧梧桐は旅を続けました。この紀行は「日本」に連載され、碧梧桐が東京に戻ったのは7月でした。

子規は、帰ってきた碧梧桐に句を贈っています。

団扇出して先づ問ふ加賀は能登は如何 ≫

「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その十二) [子規・漱石・寅彦・東洋城]

その十二「明治三十三年(一九〇〇)・「五月雨」など」

(子規・三十四歳。八月、喀血。同、二十六日渡欧前の離別に漱石が訪問。)

https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=34&season=&classification=&kigo=%E4%BA%94%E6%9C%88%E9%9B%A8&s=&select=

五月雨や上野の山も見あきたり ID24271 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨

五月雨や背戸に落ちあふ傘と傘 ID24272 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨

五月雨や畳に上る青蛙 ID24273 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨

五月雨や棚へとりつくものゝ蔓 ID24274 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨

根だ搖く川辺の宿や五月雨 ID24275 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨

病人に鯛の見舞や五月雨 ID24276 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨

病人の枕ならべて五月雨 ID24277 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨

(漱石・三十四歳。英国留学。)

11 さみだれに持ちあつかふや蛇目傘(明治二十四年)

185 五月雨ぞ何処まで行ても時鳥(明治二十八年。「子規へ送りたる句稿三」)

499 馬子歌や小夜の中山さみだるゝ(同上。「子規へ送りたる句稿九」)

798 海嘯去つて後すさまじや五月雨(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十五」)

935 橋落ちて恋中絶えぬ五月雨(同上。「子規へ送りたる句稿十九」)

938 五月雨や鏡曇りて恨めしき(同上)

1196 五月雨や小袖をほどく酒のしみ(同上。「子規へ送りたる句稿(二十五))

1197 五月雨の壁落しけり枕元(同上)

1198 五月雨や四つ手繕ふ旧士族(同上)

1199 目を病んで灯ともさぬ夜や五月雨(同上)

1213 五月雨の弓張らんとすればくるひたる(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十五」)

1215 水攻の城落ちんとす五月雨(同上)

2082 五月雨や主と云はれし御月並(明治四十一年)

2091 一つ家を中に夜すがら五月雨るゝ(同上)

2098 五月雨やももだち高く来る人(明治四十二年)

(寅彦、二十三歳。「夏子(初妻))を高知から呼び寄せ、本郷区西片町(現、文京区に住む。田丸卓郎が東京帝国大学助教授となり、再び教えを受けるようになる。九月、イギリスに留学する漱石を横浜埠頭(ふとう)を見送る。十二月、夏子が喀血する。)

五月雨や窓を背にして物思ふ(明治三十一年作)

五月雨や堂朽ち盡し屋根の草(明治三十四年作)

五月雨の町掘りかへす工事かな(同上)

五月雨や土佐は石原小石原(同上)

五月雨や根を洗はるゝ屋根の草(同上)

(東洋城、二十三歳。「東洋城全句集上・中巻」)

「七月第一高等学校卒業。東京帝国大学へ入学す。東洋城と号す。その後、緑山、松琴書屋主人、秋谷立石山人の別号をもった。九月、漱石がイギリスへ留学の途に上った。」

五月雨(さみだれ)や茶を挽くにねむうなり(明治三十三年作。二十三歳。)

五月雨(さつきあめ)試験の心くだちけり(同上)

(参考) 「子規・碧悟桐・虚子」(碧悟桐「子規を語る」)周辺

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202105170000/

正岡子規(自画像)

https://www.mcvb.jp/photo/detail.php?i=203

≪ 碧梧桐は、帰郷した子規に野球を教わったことがきっかけとして、同級生の高浜虚子を誘って子規より俳句を学びます。

明治26(1893)年には、第三高等学校(現京都大学)入学しますが、第三高等学校解散のあおりを受けて、第二高等学校(現東北大学)に編入します。ただ、碧梧桐は勉強に興味がなくなり、中退しようと認め、子規に注意を受けています。一方、虚子も碧梧桐とともに中退していたのですが、子規にそのことを隠しており、虚子の人生にかいま見える狡さがこのころからも現れています。

『子規を語る』の「二高退学」をご覧ください。

明治二十七年は私一個人にとって、いろんな事件の起伏した、落着かない騒がしい年だった。二月には子規からほとんど突然に「小日本」の見本を数百部も郵送されて、それをどう処分しようかに戸惑いしたりした。やむなく学校の生徒控席の掲示版に貼り出して、誰でも取るに任せたりした。子規が「小日本」を創刊するについて、どれほど日夜気苦労していたか、それをさえ想見する予備知識を私は持たなかった。ただ多年の宿題になっていた「月の都」がその第一号から発表されたことが、私の胸を躍らせた位だった。「小日本」は気の利いた、挿画の多い、調子の高い賑やかな新聞だった、と古い記憶を持っている人は、今でも口をそろえてそういう。アアいう調子の新聞がこの頃創刊されたのであったら、必ず成功したであろうともいう。私はそういう批判を明らかに下すほど、新聞に対する感興も持っていなかった。私は新聞「日本」を購読しながら政治論などには一度も目を通さなかった。予規の随筆と俳句欄を見るのみで満足していたのだ。

四月の末には急病で父を失なった。そのため帰郷して、やっと学期試験に入洛した。学期試験中の試験勉強に草臥れて、ぐっすり寝込んでいた蚊帳の中に、意外にもこの一月から上京中であった虚子を迎える唐突な出来事があった。

「お前、どうしたんぞな」

「もうやめて来たのよ」

「やめて?」

「思うような学問するところは東京にもないな」

「ヘエー」

私は彼の突然な転身を、ただ驚きの眼で迎えたきりだった。虚子は上京中殆んど何もしなかった。少々遊蕩気分を味った位だった。それで復校して、また窮窟な重詰学課をやると言った。

学期試験が終るのと同時に、第三高等中学は解散されて、生徒は各地に四散せねばならぬ運命になった。復校を許された虚子は、私と同期生で、文科の本科一年生になったのであるが、私達は仙台の二高移転を志願して許可された。熊本に行くか、金沢に行くか、もしくは鹿児島に行くかが順当なのであったが、私達はただ東京を通過するという点だけで仙台を志願したのだった。

仙台の二高は、選りに選って私達の意思に反する校風のギゴチなさで一杯だった。三高時代の生徒の自由が極度に束縛されていた。

文科の本科生も、小学校生徒同様に取扱われていた。裏切られた私達は、毎日気まずい、重苦しい日を送った。毎晩蒸栗を買って来ては、それを二人で剥ぎながら、文学論、人間論、小説家論、現代の小説家評論などで僅かに鬱を散じていた。広瀬川を下に臨む公園を夜半に散歩しては、虚子の燈火観などをしみじみ聞き味うのだった。かくて二年もこの校風に縛られねばならない月日を無限に永いもののように思いなして、今度は私の方が退校論を高調した。復校して問もない虚子は、理性では幾分鈍っていたが、感情ではすっかり私に共鳴した。それで二高在学僅かに二ヶ月で、断然学校と縁を絶った。

十一月末日のうら寒い日に、私は一人で松島見物などをして上京した。

それまで子規は新聞事業で多忙であったし、私はいろんな身辺の事実に追われて、手紙の往復もほとんど絶えていた。ただ二高入学当時、東京で親しく子規の謦咳に接したのみだったが、この退学事件については子規も黙止し難かったと見え、左の一書を久しぶりにくれた。子規が仙台の下宿ーー大町通五丁目新町七、鈴木芳吉方ーー宛によこした手紙で、遺っている唯一のものである。

碧梧桐詞兄 几下 子規拝

御手紙拝見仕候、益々御清勝奉賀候、御申越之趣にていよいよ学校御退学と御決定被成候由誠にめでたく存候、それ位之御決心なくては小説家にはとてもなれ申まじく天ッ張れ見上げたる御事かなと祝い申候、虚子君の復校せられてよりまだ半年も立たぬ内に、またまた貴兄の退校とはよくよく入組んだ仕掛にて天公の戯謔もまたおもしろく候(以上世界観)

然れども小生一個より見ればやはり退校之事は御とめ申候、殷鑑遠からず虚子兄にありと存候、学校をやめることがなぜ小説家になれるか一向分らぬ様に思われ候、学校をやめて何となさる御積りか定めて独学とか何とかいわるるならん、なれども独学の難きは虚子兄之熟知せらるる所に候えば同兄より御聞取り成さるべく候、況んや家郷と縁を断ちても遣りとげんとの御決定の由、万一貴兄独立して渡世せねばならぬようになりし暁には何となされ候ぞ「ただ一人の糊口なればそれにてよろしき事と思い居候」との御詞は已に世の中を御存知なき証拠なり、ただ一人の糊口を何とし遂げ給うぞ、よし糊口の道あるにせよそれは非常の困難と労力とを要する仕事にて、つまり小説書くひまなんどは無く、矢ッ張り中学にぶらぶらしておって、相間相間にむだ書していた方が余程ましだったというようなことにはならぬかと存候、つまり貴兄の退校は先日の虚子兄と同じく学校がいやという一点より湧き出した考にて、学校を出て後始めて学校の極楽場たるを知るの愚を学び給わぬかと推察致候。

それよりもここにもっともおかしきは御書中「これ実に小子の身において最大激変なり」などと書き立て給いしことなり、貴兄自身において最大激変と思い給う程ならば、先ず学校はやめぬ方がよきかと存候、人間世界で最大激変ということは総て善からぬことに候、自分之事いうでなけれど小生の退学せし時などは、小生自身に取りては毫も変動なかりしことにて、一週間に一度くらい登校せしものがその義務を免れし位之者にて候いき、鷺は立てども後を濁さずとか、退学するにしても先ずこの学期だけは試験をすまし、冬期休業には一旦御上京なさるべく御面会致候上縷々可申上候(以上個人観)

十月二十九日夜獺祭書屋燈下に認む

この手紙では退学を相談してやった返事のようであるが、この時は既に万事を決行していた後だった。虚子も同時に退学したのだったが、子規の手前を気がねして、ただ私一人の問題のように繕っていたのだった。

虚子は退学攻撃の鉾先きを避けるためであったであろう、なおしばらく仙台に留まっていた。「のぽさん、おこっといでるな」と二人で話し合った心の中は息のつまるような暗さだった。

「よく退学おしたな」と誉められようとも予期してはいなかったのであるが、こう冷静に真向うからドヤしつけられようとも考えていなかったのだった。

それでも同じクラスの人達が二人の送別会を開いてくれた時には、今日から社会の自由大学で奮闘して、必ず素志を達して見せる、と言ったような気烙を吐いて、私は何か留別の句を席上で読み上げたりした。 ≫

(子規・三十四歳。八月、喀血。同、二十六日渡欧前の離別に漱石が訪問。)

https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=34&season=&classification=&kigo=%E4%BA%94%E6%9C%88%E9%9B%A8&s=&select=

五月雨や上野の山も見あきたり ID24271 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨

五月雨や背戸に落ちあふ傘と傘 ID24272 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨

五月雨や畳に上る青蛙 ID24273 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨

五月雨や棚へとりつくものゝ蔓 ID24274 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨

根だ搖く川辺の宿や五月雨 ID24275 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨

病人に鯛の見舞や五月雨 ID24276 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨

病人の枕ならべて五月雨 ID24277 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨

(漱石・三十四歳。英国留学。)

11 さみだれに持ちあつかふや蛇目傘(明治二十四年)

185 五月雨ぞ何処まで行ても時鳥(明治二十八年。「子規へ送りたる句稿三」)

499 馬子歌や小夜の中山さみだるゝ(同上。「子規へ送りたる句稿九」)

798 海嘯去つて後すさまじや五月雨(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十五」)

935 橋落ちて恋中絶えぬ五月雨(同上。「子規へ送りたる句稿十九」)

938 五月雨や鏡曇りて恨めしき(同上)

1196 五月雨や小袖をほどく酒のしみ(同上。「子規へ送りたる句稿(二十五))

1197 五月雨の壁落しけり枕元(同上)

1198 五月雨や四つ手繕ふ旧士族(同上)

1199 目を病んで灯ともさぬ夜や五月雨(同上)

1213 五月雨の弓張らんとすればくるひたる(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十五」)

1215 水攻の城落ちんとす五月雨(同上)

2082 五月雨や主と云はれし御月並(明治四十一年)

2091 一つ家を中に夜すがら五月雨るゝ(同上)

2098 五月雨やももだち高く来る人(明治四十二年)

(寅彦、二十三歳。「夏子(初妻))を高知から呼び寄せ、本郷区西片町(現、文京区に住む。田丸卓郎が東京帝国大学助教授となり、再び教えを受けるようになる。九月、イギリスに留学する漱石を横浜埠頭(ふとう)を見送る。十二月、夏子が喀血する。)

五月雨や窓を背にして物思ふ(明治三十一年作)

五月雨や堂朽ち盡し屋根の草(明治三十四年作)

五月雨の町掘りかへす工事かな(同上)

五月雨や土佐は石原小石原(同上)

五月雨や根を洗はるゝ屋根の草(同上)

(東洋城、二十三歳。「東洋城全句集上・中巻」)

「七月第一高等学校卒業。東京帝国大学へ入学す。東洋城と号す。その後、緑山、松琴書屋主人、秋谷立石山人の別号をもった。九月、漱石がイギリスへ留学の途に上った。」

五月雨(さみだれ)や茶を挽くにねむうなり(明治三十三年作。二十三歳。)

五月雨(さつきあめ)試験の心くだちけり(同上)

(参考) 「子規・碧悟桐・虚子」(碧悟桐「子規を語る」)周辺

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202105170000/

正岡子規(自画像)

https://www.mcvb.jp/photo/detail.php?i=203

≪ 碧梧桐は、帰郷した子規に野球を教わったことがきっかけとして、同級生の高浜虚子を誘って子規より俳句を学びます。

明治26(1893)年には、第三高等学校(現京都大学)入学しますが、第三高等学校解散のあおりを受けて、第二高等学校(現東北大学)に編入します。ただ、碧梧桐は勉強に興味がなくなり、中退しようと認め、子規に注意を受けています。一方、虚子も碧梧桐とともに中退していたのですが、子規にそのことを隠しており、虚子の人生にかいま見える狡さがこのころからも現れています。

『子規を語る』の「二高退学」をご覧ください。

明治二十七年は私一個人にとって、いろんな事件の起伏した、落着かない騒がしい年だった。二月には子規からほとんど突然に「小日本」の見本を数百部も郵送されて、それをどう処分しようかに戸惑いしたりした。やむなく学校の生徒控席の掲示版に貼り出して、誰でも取るに任せたりした。子規が「小日本」を創刊するについて、どれほど日夜気苦労していたか、それをさえ想見する予備知識を私は持たなかった。ただ多年の宿題になっていた「月の都」がその第一号から発表されたことが、私の胸を躍らせた位だった。「小日本」は気の利いた、挿画の多い、調子の高い賑やかな新聞だった、と古い記憶を持っている人は、今でも口をそろえてそういう。アアいう調子の新聞がこの頃創刊されたのであったら、必ず成功したであろうともいう。私はそういう批判を明らかに下すほど、新聞に対する感興も持っていなかった。私は新聞「日本」を購読しながら政治論などには一度も目を通さなかった。予規の随筆と俳句欄を見るのみで満足していたのだ。

四月の末には急病で父を失なった。そのため帰郷して、やっと学期試験に入洛した。学期試験中の試験勉強に草臥れて、ぐっすり寝込んでいた蚊帳の中に、意外にもこの一月から上京中であった虚子を迎える唐突な出来事があった。

「お前、どうしたんぞな」

「もうやめて来たのよ」

「やめて?」

「思うような学問するところは東京にもないな」

「ヘエー」

私は彼の突然な転身を、ただ驚きの眼で迎えたきりだった。虚子は上京中殆んど何もしなかった。少々遊蕩気分を味った位だった。それで復校して、また窮窟な重詰学課をやると言った。

学期試験が終るのと同時に、第三高等中学は解散されて、生徒は各地に四散せねばならぬ運命になった。復校を許された虚子は、私と同期生で、文科の本科一年生になったのであるが、私達は仙台の二高移転を志願して許可された。熊本に行くか、金沢に行くか、もしくは鹿児島に行くかが順当なのであったが、私達はただ東京を通過するという点だけで仙台を志願したのだった。

仙台の二高は、選りに選って私達の意思に反する校風のギゴチなさで一杯だった。三高時代の生徒の自由が極度に束縛されていた。

文科の本科生も、小学校生徒同様に取扱われていた。裏切られた私達は、毎日気まずい、重苦しい日を送った。毎晩蒸栗を買って来ては、それを二人で剥ぎながら、文学論、人間論、小説家論、現代の小説家評論などで僅かに鬱を散じていた。広瀬川を下に臨む公園を夜半に散歩しては、虚子の燈火観などをしみじみ聞き味うのだった。かくて二年もこの校風に縛られねばならない月日を無限に永いもののように思いなして、今度は私の方が退校論を高調した。復校して問もない虚子は、理性では幾分鈍っていたが、感情ではすっかり私に共鳴した。それで二高在学僅かに二ヶ月で、断然学校と縁を絶った。

十一月末日のうら寒い日に、私は一人で松島見物などをして上京した。

それまで子規は新聞事業で多忙であったし、私はいろんな身辺の事実に追われて、手紙の往復もほとんど絶えていた。ただ二高入学当時、東京で親しく子規の謦咳に接したのみだったが、この退学事件については子規も黙止し難かったと見え、左の一書を久しぶりにくれた。子規が仙台の下宿ーー大町通五丁目新町七、鈴木芳吉方ーー宛によこした手紙で、遺っている唯一のものである。

碧梧桐詞兄 几下 子規拝

御手紙拝見仕候、益々御清勝奉賀候、御申越之趣にていよいよ学校御退学と御決定被成候由誠にめでたく存候、それ位之御決心なくては小説家にはとてもなれ申まじく天ッ張れ見上げたる御事かなと祝い申候、虚子君の復校せられてよりまだ半年も立たぬ内に、またまた貴兄の退校とはよくよく入組んだ仕掛にて天公の戯謔もまたおもしろく候(以上世界観)

然れども小生一個より見ればやはり退校之事は御とめ申候、殷鑑遠からず虚子兄にありと存候、学校をやめることがなぜ小説家になれるか一向分らぬ様に思われ候、学校をやめて何となさる御積りか定めて独学とか何とかいわるるならん、なれども独学の難きは虚子兄之熟知せらるる所に候えば同兄より御聞取り成さるべく候、況んや家郷と縁を断ちても遣りとげんとの御決定の由、万一貴兄独立して渡世せねばならぬようになりし暁には何となされ候ぞ「ただ一人の糊口なればそれにてよろしき事と思い居候」との御詞は已に世の中を御存知なき証拠なり、ただ一人の糊口を何とし遂げ給うぞ、よし糊口の道あるにせよそれは非常の困難と労力とを要する仕事にて、つまり小説書くひまなんどは無く、矢ッ張り中学にぶらぶらしておって、相間相間にむだ書していた方が余程ましだったというようなことにはならぬかと存候、つまり貴兄の退校は先日の虚子兄と同じく学校がいやという一点より湧き出した考にて、学校を出て後始めて学校の極楽場たるを知るの愚を学び給わぬかと推察致候。

それよりもここにもっともおかしきは御書中「これ実に小子の身において最大激変なり」などと書き立て給いしことなり、貴兄自身において最大激変と思い給う程ならば、先ず学校はやめぬ方がよきかと存候、人間世界で最大激変ということは総て善からぬことに候、自分之事いうでなけれど小生の退学せし時などは、小生自身に取りては毫も変動なかりしことにて、一週間に一度くらい登校せしものがその義務を免れし位之者にて候いき、鷺は立てども後を濁さずとか、退学するにしても先ずこの学期だけは試験をすまし、冬期休業には一旦御上京なさるべく御面会致候上縷々可申上候(以上個人観)

十月二十九日夜獺祭書屋燈下に認む

この手紙では退学を相談してやった返事のようであるが、この時は既に万事を決行していた後だった。虚子も同時に退学したのだったが、子規の手前を気がねして、ただ私一人の問題のように繕っていたのだった。

虚子は退学攻撃の鉾先きを避けるためであったであろう、なおしばらく仙台に留まっていた。「のぽさん、おこっといでるな」と二人で話し合った心の中は息のつまるような暗さだった。

「よく退学おしたな」と誉められようとも予期してはいなかったのであるが、こう冷静に真向うからドヤしつけられようとも考えていなかったのだった。

それでも同じクラスの人達が二人の送別会を開いてくれた時には、今日から社会の自由大学で奮闘して、必ず素志を達して見せる、と言ったような気烙を吐いて、私は何か留別の句を席上で読み上げたりした。 ≫

「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その十一) [子規・漱石・寅彦・東洋城]

その十一「明治三十二年(一八九九)・「萩」など」

(子規・三十三歳。『俳諧諧大要』)『俳人蕪村』刊。中村不折の指導を受けて水彩画を試みる。)

https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=32&season=&classification=&kigo=%E8%90%A9&s=&select=

草庵に千句の會や萩の花 ID22929 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

妻を呼ぶ籠の鶉や庭の萩 ID22930 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

杖によりて立ち上りけり萩の花 ID22931 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

庭荒れて萩の亂れをつくろはず ID22932 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

萩咲いて俗に墮つ松の小庭哉 ID22933 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

萩咲て抱一の画を掛にけり ID22934 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

萩を題に歌つくらしむ萩の宿 ID22935 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

箔燒けて萩の模樣や古色紙 ID22936 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

彫物の鹿を置きけり萩の庭 ID22937 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

(漱石・三十三歳。五月、長女(筆子)誕生。子規宛句稿(三十二~三十五)。)

161 はらはらとせう事なしに萩の露(明治二十八年。「子規へ送りたる句稿一」)

896 垂れかゝる萩静かなり背戸の川(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十七」)

897 落ち延びて只一騎なり萩の原(同上)

1264 萩に伏し薄にみだれ故里は(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十六」)

1395 早稲晩稲花なら見せう萩紫苑(明治三十一年。「子規へ送りたる句稿三十」)

1678 白萩の露をこぼすや温泉の流(明治三十二年。「子規へ送りたる句稿三十四」)

1688 灰に濡れて立つや薄と萩の中(同上)

1689 行けど萩行けど薄の原広し(同上)

1860 伏す萩の風情にそれと覚りてよ(明治三十七年)

(寅彦・二十二歳。東京帝国大学物理学科入学。正岡子規と初対面。)

漁歌止んで只汐風の萩を吹く(明治三十一~二年作)

(東洋城・二十二歳。)

枯萩や汀の屑の鶴一羽(明治四十年作)

萩枯るゝ小御門とそれも連句かな(同上)

(参考)「 正岡子規の俳句革新(三)」

https://blog.goo.ne.jp/seisei14/e/b335fca44e92fab339326c17a14a1b79

http://www.s-kawano.net/s-kawano/%E6%AD%A3%E5%B2%A1%E5%AD%90%E8%A6%8F.pdf

明治三十年一月、子規は、編集発行人を柳原極堂(やなぎはらきょくどう)をして、伊予松山で、俳誌「ホトトギス」を発刊させる。そして、これは、二十号まで続くが、その後、東京の高浜虚子が引き継ぎ、昭和三十五年の子規没後、この虚子が子規の継承者となる。その後、文芸雑誌の時代を経て、大正元年から「花鳥諷詠」という俳句理念の下に、客観写生俳句を提唱・推進し、所謂、「ホトトギス」王国を築き上げる。

この「ホトトギス」の雑詠欄から、渡辺水巴(わたなべすいは)・村上鬼城(むらかみきじょう)・原石鼎(はらせきてい)・飯田蛇忽(いいだだこつ)らの俊秀が巣立っていた。さらに、その大正時代に入ると、所謂、四Sといわれる、水原秋桜子(みずはらしゅうおうし)・山口誓子(やまぐちせいし)・阿波野青畝(あわのせいほ)・高野素十(たかのすじゅう)を始め、富安風生(とみやすふうせい)・山口青邨(やまぐちせいそん)という一大「ホトトギス」山脈が築かれていったのである。

昭和三十四年虚子没後は、長男の高浜年尾(たかはまとしお)が引き継ぎ、その後、年尾の次女の稲畑汀子(いなはたていこ)が継承し、平成六年四月で一一六八号に至っている。

もう一つ、子規の活動の拠点は、「日本」新聞であったが、この新聞紙上により、子規は数々の「俳句革新」運動に係わる俳論を発表すると共に。明治二十六に、「子規選句欄」を設け、子規の新派の俳句の興隆に繋げるのであるが、子規の没後は、これを、河東碧梧桐に引き継がれた。

碧梧桐は、当初、虚子と歩を同じくしていたが、後に、進歩的、写実的色彩を強め、虚子と袂を断つこととなる。

この碧梧桐門にも、大須賀乙字(おおすがおつじ)・荻原井泉水(おぎわらせいせんすい)・小沢碧童(おざわへきどう)・中塚一碧楼(なかつかいっぺきろう)などの新進気鋭の俳人を輩出し、これまた、碧門隆盛の一時代を築いた。

これらの碧門俳句は、「新傾向に非ずんば俳句に非ず」と称され、この「新傾向俳句」は一世を風靡するが、後に、この「新傾向俳句」は内部分裂を始め、乙字は伝統尊重と古典復帰を目指し「石楠(しやくなげ)」に拠り、井泉水は無季の自由律俳句の「層雲(そううん)」に走り、四分五裂の状態となり、ここに碧門俳句は、虚子の「ホトトギス」の隆盛に比して衰退転落の運命に堕するのである。

とまれ、子規の「俳句革新」運動は、子規の没後、その二大俊秀の、虚子の俳誌「ホトトギス」と碧梧桐の新聞「日本」の影響下で、強力に推進され、子規の時代の「新派と旧派」との闘いは、圧倒的な差で子規らの新派の新俳句が、旧派の宗匠俳句を駆逐していくのである。

しかし、子規の「俳句革新」運動が、さほどまでに成果を上げ得たのは、子規と子規門の力だけによるのであろうか。これは、決してそうではないのである。

ここで、芭蕉没後(一六九四)三百年にも当たる平成四年(一九九三)に没した、芭蕉俳諧の正統な継承を目指した、加藤楸邨(かとうしゅうそん)の「明治俳句史(上)」(『俳句講座』・明治書院)から、興味ある指摘の要約を見ることにいたしたい。

○江戸は西方の力に圧せられて敗北した舞台である。新しい政治・社会の勢力は西方から来た人々によって形成さられ、江戸の人は社会の中枢にあって勢いを占めることが不可能な状態に置かれた。

○従って、文化の中心であった江戸の旧俳人(注・旧派)たちが、おのずと逸楽遊閑の方向に追いこまれたるのは、避けがたい傾向だったわけである。

○この結果、俳人の生活はおのずと遊閑的・寄生的となって、時代の生動する力からは全く遊離せざるを得なかった。従って、そこに辛うじて認められるのは、過ぎ去った過去の郷愁をよりどころとする江戸趣味の世界であった。生きて動きゆく新しい社会の流れに目を閉じて、すでに昨日のものとなった花の残香をなつかしむに過ぎない無気力が氾濫したのであった。

○また、芭蕉の没後は、その門下たちも点印(注・選句料の点料)を用いるようになり、時代が下るにつれて点も甘くなって、大衆に媚びる輩も増加して、(注・そのような状況が)幕末から明治に至ったのである。

○月並というのは月次とも書いて、毎月いとなむ例会という意味である。(注・この例会での寄せ句を集めたものが、月並集で)、その月並集は遠隔の人の寄せ句まで集めて出されるようになる。それらの句はいずれも入花料が必要とされ、入花料というのは出句の料金で、これが点者の点料や月並集の開板費用に当てられたわけである。こうなると、出句者の側からいえば、芸の問題が中心になるのではなく、次第に高点を競う勢いが馴致され、その結果、高点を取る手引の参考書まで出るようになった。点者がそういう大衆の嗜好を察知して堕落することも、逆に、出句者が点者の好みに迎合してねらいをつけることも、自然の勢いであった。

○子規は当然動かねばならなかった時代の機運に、最もふさわしい人間の在り方で際会したとみるべきで、その革新運動は、子規の功績に帰すべきところ極めて多大であるが、根本的には、時代の要求が子規を促したということも、見のがしてはならぬところである。

○子規のそれ(注・「俳句革新」)は、封建的な時代の庶民の文学から、近代資本主義時代の新しい市民の声の解放という、歴史的役割を負うものと考えられてよいと思うのだが、その第二の波頭(注・「俳句革新」)は、複雑な時代の後進性を負わされていたために、子規において完全な成立を見ることができなかったのである。

○加えるに、子規の在り方と後年の病臥生活という特殊な事情の下に、解放された個は、広い社会とかかわる社会的人間として個となる代りに、狭い「病牀六尺」の中に心境的な定着を示して、多くの課題は子規以後に遺されてきているということができる

○(注・最後に)正岡子規の「日本派」の新しい俳句の運動が進められていた頃、一方では、尾崎紅葉・大野酒竹・角田竹冷らの各々の一団(注・「秋声会」・「筑波会」など)が、旧派とは一線を画して「日本派」と近い動きを示していたことは忘れてはならない。

これらの楸邨の、子規の「俳句革新」運動に関連した背景の分析や周辺の動向の分析は、極めて適切なものがあるが、さらに、これらに、付け加える事項としては、次のようなことが上げられるかと思う。それらは、今までに、色々の角度から側面的に触れられてきたところではあるが、ここで一括まとめをしておきたいと思う。

○即ち、子規らの「俳句革新」運動というのは、西洋的な文学思想を持った学生上がりの、まだ、若干二十五歳という少壮ジヤーナリストともいうべき、職業俳人ではない(アマ)子規をリーダとする、いわば、素人(アマ)集団によって成し遂げられたということである。

○また、当時の旧派の俳句は、江戸末期の俗調の延長線上にあり、それは、まさしく、子規が指摘するように、「俳句は已に盡きたりと思ふなり。よし未だ盡きずとするも明治年間に盡きんこと期して待つべきなり」との、崩壊寸前にあり、その崩壊は修復する程度では持ち堪えることができず、それは、新しい近代の西洋的な文学思想をもっての全面改築をする必要があったということである。

○更には、これらの「俳句革新」運動は、主として、子規をリーダとする、伊予松山出身の地方の面々から成る「日本派」が活躍するのであるが、その他にも、「秋声会」や「筑波会」という、これまた、職業俳人ではなく、趣味で俳句をしている余技的俳句人(アマ)の活躍も大きな役割を果たした。

○因みに、「秋声会」の、角田竹冷は東京株式取引所理事長などの要職を歴任し、伊藤松宇は王子製紙の幹部職員、巌谷小波は児童文学では多大の貢献をした作家でもあり学者でもある。尾崎紅葉は『金色夜叉』などの大作をものにしている明治文壇の大立者である。

○一方、「筑波会」の面々は、これは、主として東大関係者の会であり、大野酒竹は東大の皮膚科の教授、佐々醒星は国文学の権威の文学博士、笹川臨風は美術評論家としても一流のこれまた文学博士、沼波瓊音は東大の俳諧史の教授と、いずれも、日本の近代化を背負っていた超一流人である。

○こういう当時の、最高級の教育を受け、その西洋の思想をもろに受け止め、そして、明治維新以降の日本の近代化に、それぞれが、それぞれに貢献し、それを推進している超知識人達が、こぞって、新派の近代俳句の「俳句革新」運動に、直接と間接とを問わず、携わったのであるから、これは、其角堂とか雪中庵とかの嗣号の下の家元制度のような旧派の宗匠俳句が駆逐せられていったのは、けだし、止むを得なかったということなのであろう。

以上が、楸邨の、子規の「俳句革新」運動に関連した背景の分析や周辺の動向の分析に追加して付記しておきたい事項なのであるが、更に、今となっては、子規の「俳句革新」運動の影に隠れて余り指摘することも少ない幾つかの重要な事項について付記しておくこととする。

その一は、子規が、明治二十八年に「発句(注・俳句)は文学なり、連俳(連句)は文学に非ず」と抹殺したところ連俳(連句)について、子規自身、その四年後の、明治三十八年に、その『俳諧三佳書序』で、「連句に興味を持っている」旨の、それまでの「連俳(連句)非文学論」を撤回するような記載を残しているのである。

○自分は連句という者余り好まねば古俳書を見て連句を読みし事無く又自ら作りし例も甚だ稀である。然るに此等の集(注・『猿蓑』・『続明烏』・『五車反古』)にある連句を読めばいたく興に入り感に堪ふるので、終には、これ程面白い者ならば自分も連 句をやつて見たいという念が起つてくる。

そして、それだけではなく、子規と虚子との両吟すら「ホトトギス」誌上(第二巻第二号)に登場しているのである。その表の六句を掲げておくこととする。

○発句 萩咲くや崩れ初めたる雲の峰 (子規)

脇 かげたる月の出づる川上 (月が引き上げられている 虚子)

第三 うそ寒み里は鎖さぬ家もなし (子規)

四句目 駕籠二人銭かりに来る (虚子)

五句目 洗石の場を流したる夜の雪 (子規)

折端 残りすくなに風呂吹の味噌(虚子)

その二は、子規、虚子とも連なり、夏目漱石門の松根東洋城(まつねとうようじょう)とその俳誌「渋柿」が、芭蕉以来の伝統ある連句の世界を、今に伝えているということである。

○渋柿はその芭蕉に於てなされし如く「連句」を大切にす。之に依り多く俳諧を闡明(注・びんめい)し拡充し高揚す

これは、大正四年に、東洋城がその俳誌「渋柿」を創刊した時の、その目指すべきもの一つとして東洋城が掲げたものである。

そして、東洋城は、その生涯において、歌仙(三十六句形式の連句)百六巻の他、数々の連句作品を残しているとか。

また、東洋城門には、寺田寅日子(寅彦)・野村喜舟(のむらきしゅう)・阿片瓢郎(あがたひょうろう)などがおり、現在に、その連句の伝統を守っている。

次に、東洋城と寅日子との両吟の、その表の六句を掲げておくこととする。

○発句 水団扇鵜飼の絵なる篝かな (東洋城)

脇 旅の話の更けて涼しき (寅日子)

第三 縁柱すがるところに瘤ありて (東洋城)

四句目 半分とけしあと解けぬ謎 (寅日子)

五句目 吸物をあとから出した月の宴 ( 月の定座 東洋城)

折端 庭のすゝきに風渡る頃 (寅日子)

その三は、子規の「俳句革新」運動というのは、虚子と碧梧桐という二人の傑出した弟子により受け継がれ、そして、虚子によって、その近代俳句(新派の俳句)が確立するのであった。そして、碧梧桐の「新傾向俳句」によって、極端なまでに、無季自由律の分野など、現代俳句に見られる多種多様な分野のリーデイングケースのような役割を演じるのであった。

そして、この俳句の前衛的な碧梧桐はともかくとして、新しい伝統俳句を樹立した虚子は、既に、子規の生存中の頃から、「連句の趣味」(「ホトトギス」・明治三二・五)なる一文を発表し、子規の「連俳(注・連句)非文学論」とは一味違った見解を発表しているのである。

また、虚子は、昭和十三年四月に、その後継者の年尾に「誹諧」という雑誌を刊行させ、この「誹諧」には、「俳句・俳文・俳論・連句・俳諧詩」まで多彩な内容となっているとのことである。

ここにいう「俳諧詩」とは、それは、自由詩なのであるが、俳人も、俳句だけではなくもっと自由に創作を試みるべきとする虚子の心情を物語るものであろう。

○ 俳諧詩 麦踏(虚子作)

夕ぐれの 畑中に 麦踏んで ゐる女

もうすぐに 足もとも わからなく なるだろう

夕靄が だんだんと 濃くなりて やはらかく

おしつゝみ かいいだく

その四は、子規の「日本派」(伊予派)と同じく、新派の俳句として「秋声会」・「筑波会」なども、旧派の俳句を一掃するために一つの役割を演じるのであるが、これらの「秋声会」・「筑波会」などの面々においては、子規の「連俳(注・連句)非文学論」にかかわらず、「連句」の復興に力を尽くした人が少なくない。

その筆頭は、「秋声会」の大物、伊藤松宇である。松宇は、明治四十四年六月に俳誌「にひはり」を創刊主宰して、俳諧の史的研究・連句の再認識に尽力する。松宇は実作者というよりは、俳諧の研究・考証・連句の鼓吹などに大きく寄与した。

次に、松宇と根津芦丈(ねずろじょう)との両吟の、その表の六句を掲げておくこととする。この芦丈は、連句完成数三千巻ともいわれ、その芦丈門に、清水瓢左(しみずひょうざ)・野村牛耳(のむらぎゅうじ)・東明雅(ひがしあきまさ)などの多くの連句人が輩出している。

○発句 夜半の冬狸が付けし継句かな (松宇)

脇 衾すっぽり冠る凩 (芦丈)

第三 振って見る徳利の酒を命じて (松宇)

四句目 素彫りの像に会心の笑み (芦丈)

五句目 啄木鳥の月になるまで啄くらむ (月の定座 松宇)

折端 連れし小者の水落し去る (芦丈)

その五は、子規の「日本派」(伊予派)そして、「秋声会」・「筑波会」などの新派の俳句が、芭蕉以来延々と続いていた旧派の宗匠俳諧(連句・俳句)を簡単に駆逐し、その生命を完全に絶ったかというと、それは、そうではなく、今になお、その伝統は受け継がれているものを目にすることができるのである。

しかし、それは、子規そして虚子につながる近代俳句が巨大化し、その巨大化に比して矮小化されるという運命にはあった。

いや、言葉を変えれば、子規そして虚子につながる近代俳句の巨大化は、新しい主宰者という一種の権威ある者を誕生させ、かっての宗匠に代わるべき地位を得させたのである。とすれば、「其角堂」とか「雪中庵」とかの嗣号のもとに、かっての宗匠を中心とした伝統俳句が、かっての栄光を取り戻すことは、もはやあり得ないと思われる。

しかし、こと連句に限っていえば、実は、その近代俳句が避けて通った分野であり、これは、間違いなく、その近代俳句の成果を摂取しながら、再び、脚光を浴びることは、現代の連句界の動向を見て、そう間違っている結論にはならないと予測されるのである。

かかる連句の再興に鑑み、実は、かって、宗匠と呼ばれた方々は、名うての連句人であり、それらに連なる伝統俳諧(連句・発句)に携わっている方々との発掘と、その連携ということは、今後の連句に携わっていく者の課題ともいえるであろう。

かっての、宗匠と呼ばれた、著名な嗣号などを持つ俳諧師の連句を、前句と付句の二句仕立てで、その幾つかを次に掲げることとする。

○発句 水海に昼の月ありほとゝぎす (嗣号「花の本」・聴秋)

脇 子供も載せて早苗つむ舟 (湖月)

○ナウ五 囀にましらぬ鳩の巣について (素朗)

挙句 とけて残らぬ頃の雪垣 (東都三大家・橘田春湖)

○ウ折立 網とりの寒の兎をかきいだき (東都三大家・ 関為山)

二 ぬからす酒の用意してある (壺公)

○ウ十一 幾万の心をそゝる花日和 (嗣号「其角堂」・機一)

折端 素足のなじむ若草の上 (一滴)

○ウ 五 凩のたゆたふ隙を鐘の声 (予雲)

六 船を世帯に夫婦わりなき (東都三大家・鳥越等栽)

さて、この「俳句革新」の原点ということに思いをいたす時、やはり、子規の最晩年の『病牀六尺』の冒頭の書き出しを想起せざるを得ないのである。

○病牀六尺、これが我世界である。しかも此六尺の病牀が余には広過ぎるのである。

正岡子規、その三十五年の生涯は、まさに、それは「病牀六尺」の世界であったろう。そして、その「病牀六尺」は、当時の誰よりも広大無限の世界だったのである。

当時の誰が、子規に匹敵するだけの広大無限の世界を熟知したであろうか。つくづく、人間というのは、自分がその生を保っている、その所を、その世界を、何も目に焼き付けることもなく、何の感慨もなく、ただ、他人ごとのように眺めて、それで、その一生を終わってしまうことであろうか。

子規は、「病牀六尺」の世界にあって、その目に入る一木一草を、そして、生きとして生けるものを、凝縮して、凝縮して、その全ての在りようを克明に自分の「頭・心・五感」の焼き付けていったのである。

まさしく、神というのは、人間に等しく、その恩寵というものを分け与えるものなのだろう。普通人が、八十年、そして、その生涯で見聞きする全てのことを、子規は、その三十五年の生涯で、その「病牀六尺」の世界で全てを見通したのである。

こと、「俳句革新」ということに限っていえば、伊予松山出身の、一書生の子規が、その「病牀六尺」の世界で出会った、非常に限られた書生仲間と、その「病牀六尺」の世界で切磋琢磨し、その切磋琢磨の成果をもって、日本全土に「正岡子規の近代俳句」を押し進め、その「正岡子規の近代俳句」で一時代の全てを覆うてしまったのである。

まさに、それは革命であった。それは、まさしく、江戸から東京への変化と機を一にするものであった。時は、子規を必要とし、しかも、時は、「病牀六尺」の世界での、子規を必要としたのである。その針のような小ささで、そのダイヤモンドのような固さで、そのレザーのような鋭さで、当時の江戸俳諧(古典俳句・旧派)を東京俳句(近代俳句・新派)に変却せしめたのである。

かって、子規は、明治二十九年に、「俳人ヲ戒メルノ書」を、同郷の伊予の、一舟という俳人に書きおくっている。その冒頭の書き出しは次のとおりである。

○俳句ハ人ニ向ツテ威張ルガタメニ作ルモノニ非ズ

これこそ、子規の「俳句革新」の、その原点に位置するものではなかろうか。即ち、「俳句革新」の、その視点は、この「俳句ハ人ニ向ツテ威張ルガタメニ作ルモノニ非ズ」の、このアマチュアリズムこそ、その視点であったのではなかろうか。

そして、子規の、そのアマチュアリズムの視点には、当時の、旧態然とした職業俳人(プロ)は鼻もちならぬものに映じたのであろう。そして、その職業俳人(プロ)の手から、芭蕉以来の燦然と輝く本当の俳句(連句・発句)を取り戻し、そして、それを、純粋に俳句を愛好する、いわば、純粋俳人(アマ)の手に委ねようとしたのであろう。

その「俳人ヲ戒メルノ書」は、次の子規の句で結んでいる。

○ 柿くふて文学論を草しけり

その江戸俳諧(古典俳句・旧派)を東京俳句(近代俳句・新派)に変却せしめた原点とは何か。それは、それこそが、職業俳人(俳諧師・プロ)に対する素人俳人(俳句人・アマ)の挑戦以外の何ものでもない。

即ち、子規の「俳句革新」というのは、「書生(アマ)の、書生(アマ)のための、書生(アマチュア)による」俳句革新運動であったのである。

(子規・三十三歳。『俳諧諧大要』)『俳人蕪村』刊。中村不折の指導を受けて水彩画を試みる。)

https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=32&season=&classification=&kigo=%E8%90%A9&s=&select=

草庵に千句の會や萩の花 ID22929 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

妻を呼ぶ籠の鶉や庭の萩 ID22930 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

杖によりて立ち上りけり萩の花 ID22931 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

庭荒れて萩の亂れをつくろはず ID22932 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

萩咲いて俗に墮つ松の小庭哉 ID22933 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

萩咲て抱一の画を掛にけり ID22934 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

萩を題に歌つくらしむ萩の宿 ID22935 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

箔燒けて萩の模樣や古色紙 ID22936 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

彫物の鹿を置きけり萩の庭 ID22937 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩

(漱石・三十三歳。五月、長女(筆子)誕生。子規宛句稿(三十二~三十五)。)

161 はらはらとせう事なしに萩の露(明治二十八年。「子規へ送りたる句稿一」)

896 垂れかゝる萩静かなり背戸の川(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十七」)

897 落ち延びて只一騎なり萩の原(同上)

1264 萩に伏し薄にみだれ故里は(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十六」)

1395 早稲晩稲花なら見せう萩紫苑(明治三十一年。「子規へ送りたる句稿三十」)

1678 白萩の露をこぼすや温泉の流(明治三十二年。「子規へ送りたる句稿三十四」)

1688 灰に濡れて立つや薄と萩の中(同上)

1689 行けど萩行けど薄の原広し(同上)

1860 伏す萩の風情にそれと覚りてよ(明治三十七年)

(寅彦・二十二歳。東京帝国大学物理学科入学。正岡子規と初対面。)

漁歌止んで只汐風の萩を吹く(明治三十一~二年作)

(東洋城・二十二歳。)

枯萩や汀の屑の鶴一羽(明治四十年作)

萩枯るゝ小御門とそれも連句かな(同上)

(参考)「 正岡子規の俳句革新(三)」

https://blog.goo.ne.jp/seisei14/e/b335fca44e92fab339326c17a14a1b79

http://www.s-kawano.net/s-kawano/%E6%AD%A3%E5%B2%A1%E5%AD%90%E8%A6%8F.pdf

明治三十年一月、子規は、編集発行人を柳原極堂(やなぎはらきょくどう)をして、伊予松山で、俳誌「ホトトギス」を発刊させる。そして、これは、二十号まで続くが、その後、東京の高浜虚子が引き継ぎ、昭和三十五年の子規没後、この虚子が子規の継承者となる。その後、文芸雑誌の時代を経て、大正元年から「花鳥諷詠」という俳句理念の下に、客観写生俳句を提唱・推進し、所謂、「ホトトギス」王国を築き上げる。

この「ホトトギス」の雑詠欄から、渡辺水巴(わたなべすいは)・村上鬼城(むらかみきじょう)・原石鼎(はらせきてい)・飯田蛇忽(いいだだこつ)らの俊秀が巣立っていた。さらに、その大正時代に入ると、所謂、四Sといわれる、水原秋桜子(みずはらしゅうおうし)・山口誓子(やまぐちせいし)・阿波野青畝(あわのせいほ)・高野素十(たかのすじゅう)を始め、富安風生(とみやすふうせい)・山口青邨(やまぐちせいそん)という一大「ホトトギス」山脈が築かれていったのである。

昭和三十四年虚子没後は、長男の高浜年尾(たかはまとしお)が引き継ぎ、その後、年尾の次女の稲畑汀子(いなはたていこ)が継承し、平成六年四月で一一六八号に至っている。

もう一つ、子規の活動の拠点は、「日本」新聞であったが、この新聞紙上により、子規は数々の「俳句革新」運動に係わる俳論を発表すると共に。明治二十六に、「子規選句欄」を設け、子規の新派の俳句の興隆に繋げるのであるが、子規の没後は、これを、河東碧梧桐に引き継がれた。

碧梧桐は、当初、虚子と歩を同じくしていたが、後に、進歩的、写実的色彩を強め、虚子と袂を断つこととなる。

この碧梧桐門にも、大須賀乙字(おおすがおつじ)・荻原井泉水(おぎわらせいせんすい)・小沢碧童(おざわへきどう)・中塚一碧楼(なかつかいっぺきろう)などの新進気鋭の俳人を輩出し、これまた、碧門隆盛の一時代を築いた。

これらの碧門俳句は、「新傾向に非ずんば俳句に非ず」と称され、この「新傾向俳句」は一世を風靡するが、後に、この「新傾向俳句」は内部分裂を始め、乙字は伝統尊重と古典復帰を目指し「石楠(しやくなげ)」に拠り、井泉水は無季の自由律俳句の「層雲(そううん)」に走り、四分五裂の状態となり、ここに碧門俳句は、虚子の「ホトトギス」の隆盛に比して衰退転落の運命に堕するのである。

とまれ、子規の「俳句革新」運動は、子規の没後、その二大俊秀の、虚子の俳誌「ホトトギス」と碧梧桐の新聞「日本」の影響下で、強力に推進され、子規の時代の「新派と旧派」との闘いは、圧倒的な差で子規らの新派の新俳句が、旧派の宗匠俳句を駆逐していくのである。

しかし、子規の「俳句革新」運動が、さほどまでに成果を上げ得たのは、子規と子規門の力だけによるのであろうか。これは、決してそうではないのである。

ここで、芭蕉没後(一六九四)三百年にも当たる平成四年(一九九三)に没した、芭蕉俳諧の正統な継承を目指した、加藤楸邨(かとうしゅうそん)の「明治俳句史(上)」(『俳句講座』・明治書院)から、興味ある指摘の要約を見ることにいたしたい。

○江戸は西方の力に圧せられて敗北した舞台である。新しい政治・社会の勢力は西方から来た人々によって形成さられ、江戸の人は社会の中枢にあって勢いを占めることが不可能な状態に置かれた。

○従って、文化の中心であった江戸の旧俳人(注・旧派)たちが、おのずと逸楽遊閑の方向に追いこまれたるのは、避けがたい傾向だったわけである。

○この結果、俳人の生活はおのずと遊閑的・寄生的となって、時代の生動する力からは全く遊離せざるを得なかった。従って、そこに辛うじて認められるのは、過ぎ去った過去の郷愁をよりどころとする江戸趣味の世界であった。生きて動きゆく新しい社会の流れに目を閉じて、すでに昨日のものとなった花の残香をなつかしむに過ぎない無気力が氾濫したのであった。

○また、芭蕉の没後は、その門下たちも点印(注・選句料の点料)を用いるようになり、時代が下るにつれて点も甘くなって、大衆に媚びる輩も増加して、(注・そのような状況が)幕末から明治に至ったのである。

○月並というのは月次とも書いて、毎月いとなむ例会という意味である。(注・この例会での寄せ句を集めたものが、月並集で)、その月並集は遠隔の人の寄せ句まで集めて出されるようになる。それらの句はいずれも入花料が必要とされ、入花料というのは出句の料金で、これが点者の点料や月並集の開板費用に当てられたわけである。こうなると、出句者の側からいえば、芸の問題が中心になるのではなく、次第に高点を競う勢いが馴致され、その結果、高点を取る手引の参考書まで出るようになった。点者がそういう大衆の嗜好を察知して堕落することも、逆に、出句者が点者の好みに迎合してねらいをつけることも、自然の勢いであった。

○子規は当然動かねばならなかった時代の機運に、最もふさわしい人間の在り方で際会したとみるべきで、その革新運動は、子規の功績に帰すべきところ極めて多大であるが、根本的には、時代の要求が子規を促したということも、見のがしてはならぬところである。

○子規のそれ(注・「俳句革新」)は、封建的な時代の庶民の文学から、近代資本主義時代の新しい市民の声の解放という、歴史的役割を負うものと考えられてよいと思うのだが、その第二の波頭(注・「俳句革新」)は、複雑な時代の後進性を負わされていたために、子規において完全な成立を見ることができなかったのである。

○加えるに、子規の在り方と後年の病臥生活という特殊な事情の下に、解放された個は、広い社会とかかわる社会的人間として個となる代りに、狭い「病牀六尺」の中に心境的な定着を示して、多くの課題は子規以後に遺されてきているということができる

○(注・最後に)正岡子規の「日本派」の新しい俳句の運動が進められていた頃、一方では、尾崎紅葉・大野酒竹・角田竹冷らの各々の一団(注・「秋声会」・「筑波会」など)が、旧派とは一線を画して「日本派」と近い動きを示していたことは忘れてはならない。

これらの楸邨の、子規の「俳句革新」運動に関連した背景の分析や周辺の動向の分析は、極めて適切なものがあるが、さらに、これらに、付け加える事項としては、次のようなことが上げられるかと思う。それらは、今までに、色々の角度から側面的に触れられてきたところではあるが、ここで一括まとめをしておきたいと思う。

○即ち、子規らの「俳句革新」運動というのは、西洋的な文学思想を持った学生上がりの、まだ、若干二十五歳という少壮ジヤーナリストともいうべき、職業俳人ではない(アマ)子規をリーダとする、いわば、素人(アマ)集団によって成し遂げられたということである。

○また、当時の旧派の俳句は、江戸末期の俗調の延長線上にあり、それは、まさしく、子規が指摘するように、「俳句は已に盡きたりと思ふなり。よし未だ盡きずとするも明治年間に盡きんこと期して待つべきなり」との、崩壊寸前にあり、その崩壊は修復する程度では持ち堪えることができず、それは、新しい近代の西洋的な文学思想をもっての全面改築をする必要があったということである。

○更には、これらの「俳句革新」運動は、主として、子規をリーダとする、伊予松山出身の地方の面々から成る「日本派」が活躍するのであるが、その他にも、「秋声会」や「筑波会」という、これまた、職業俳人ではなく、趣味で俳句をしている余技的俳句人(アマ)の活躍も大きな役割を果たした。

○因みに、「秋声会」の、角田竹冷は東京株式取引所理事長などの要職を歴任し、伊藤松宇は王子製紙の幹部職員、巌谷小波は児童文学では多大の貢献をした作家でもあり学者でもある。尾崎紅葉は『金色夜叉』などの大作をものにしている明治文壇の大立者である。

○一方、「筑波会」の面々は、これは、主として東大関係者の会であり、大野酒竹は東大の皮膚科の教授、佐々醒星は国文学の権威の文学博士、笹川臨風は美術評論家としても一流のこれまた文学博士、沼波瓊音は東大の俳諧史の教授と、いずれも、日本の近代化を背負っていた超一流人である。

○こういう当時の、最高級の教育を受け、その西洋の思想をもろに受け止め、そして、明治維新以降の日本の近代化に、それぞれが、それぞれに貢献し、それを推進している超知識人達が、こぞって、新派の近代俳句の「俳句革新」運動に、直接と間接とを問わず、携わったのであるから、これは、其角堂とか雪中庵とかの嗣号の下の家元制度のような旧派の宗匠俳句が駆逐せられていったのは、けだし、止むを得なかったということなのであろう。

以上が、楸邨の、子規の「俳句革新」運動に関連した背景の分析や周辺の動向の分析に追加して付記しておきたい事項なのであるが、更に、今となっては、子規の「俳句革新」運動の影に隠れて余り指摘することも少ない幾つかの重要な事項について付記しておくこととする。

その一は、子規が、明治二十八年に「発句(注・俳句)は文学なり、連俳(連句)は文学に非ず」と抹殺したところ連俳(連句)について、子規自身、その四年後の、明治三十八年に、その『俳諧三佳書序』で、「連句に興味を持っている」旨の、それまでの「連俳(連句)非文学論」を撤回するような記載を残しているのである。

○自分は連句という者余り好まねば古俳書を見て連句を読みし事無く又自ら作りし例も甚だ稀である。然るに此等の集(注・『猿蓑』・『続明烏』・『五車反古』)にある連句を読めばいたく興に入り感に堪ふるので、終には、これ程面白い者ならば自分も連 句をやつて見たいという念が起つてくる。

そして、それだけではなく、子規と虚子との両吟すら「ホトトギス」誌上(第二巻第二号)に登場しているのである。その表の六句を掲げておくこととする。

○発句 萩咲くや崩れ初めたる雲の峰 (子規)

脇 かげたる月の出づる川上 (月が引き上げられている 虚子)

第三 うそ寒み里は鎖さぬ家もなし (子規)

四句目 駕籠二人銭かりに来る (虚子)

五句目 洗石の場を流したる夜の雪 (子規)

折端 残りすくなに風呂吹の味噌(虚子)

その二は、子規、虚子とも連なり、夏目漱石門の松根東洋城(まつねとうようじょう)とその俳誌「渋柿」が、芭蕉以来の伝統ある連句の世界を、今に伝えているということである。

○渋柿はその芭蕉に於てなされし如く「連句」を大切にす。之に依り多く俳諧を闡明(注・びんめい)し拡充し高揚す

これは、大正四年に、東洋城がその俳誌「渋柿」を創刊した時の、その目指すべきもの一つとして東洋城が掲げたものである。

そして、東洋城は、その生涯において、歌仙(三十六句形式の連句)百六巻の他、数々の連句作品を残しているとか。

また、東洋城門には、寺田寅日子(寅彦)・野村喜舟(のむらきしゅう)・阿片瓢郎(あがたひょうろう)などがおり、現在に、その連句の伝統を守っている。

次に、東洋城と寅日子との両吟の、その表の六句を掲げておくこととする。

○発句 水団扇鵜飼の絵なる篝かな (東洋城)

脇 旅の話の更けて涼しき (寅日子)

第三 縁柱すがるところに瘤ありて (東洋城)

四句目 半分とけしあと解けぬ謎 (寅日子)

五句目 吸物をあとから出した月の宴 ( 月の定座 東洋城)

折端 庭のすゝきに風渡る頃 (寅日子)

その三は、子規の「俳句革新」運動というのは、虚子と碧梧桐という二人の傑出した弟子により受け継がれ、そして、虚子によって、その近代俳句(新派の俳句)が確立するのであった。そして、碧梧桐の「新傾向俳句」によって、極端なまでに、無季自由律の分野など、現代俳句に見られる多種多様な分野のリーデイングケースのような役割を演じるのであった。

そして、この俳句の前衛的な碧梧桐はともかくとして、新しい伝統俳句を樹立した虚子は、既に、子規の生存中の頃から、「連句の趣味」(「ホトトギス」・明治三二・五)なる一文を発表し、子規の「連俳(注・連句)非文学論」とは一味違った見解を発表しているのである。

また、虚子は、昭和十三年四月に、その後継者の年尾に「誹諧」という雑誌を刊行させ、この「誹諧」には、「俳句・俳文・俳論・連句・俳諧詩」まで多彩な内容となっているとのことである。

ここにいう「俳諧詩」とは、それは、自由詩なのであるが、俳人も、俳句だけではなくもっと自由に創作を試みるべきとする虚子の心情を物語るものであろう。

○ 俳諧詩 麦踏(虚子作)

夕ぐれの 畑中に 麦踏んで ゐる女

もうすぐに 足もとも わからなく なるだろう

夕靄が だんだんと 濃くなりて やはらかく

おしつゝみ かいいだく

その四は、子規の「日本派」(伊予派)と同じく、新派の俳句として「秋声会」・「筑波会」なども、旧派の俳句を一掃するために一つの役割を演じるのであるが、これらの「秋声会」・「筑波会」などの面々においては、子規の「連俳(注・連句)非文学論」にかかわらず、「連句」の復興に力を尽くした人が少なくない。

その筆頭は、「秋声会」の大物、伊藤松宇である。松宇は、明治四十四年六月に俳誌「にひはり」を創刊主宰して、俳諧の史的研究・連句の再認識に尽力する。松宇は実作者というよりは、俳諧の研究・考証・連句の鼓吹などに大きく寄与した。

次に、松宇と根津芦丈(ねずろじょう)との両吟の、その表の六句を掲げておくこととする。この芦丈は、連句完成数三千巻ともいわれ、その芦丈門に、清水瓢左(しみずひょうざ)・野村牛耳(のむらぎゅうじ)・東明雅(ひがしあきまさ)などの多くの連句人が輩出している。

○発句 夜半の冬狸が付けし継句かな (松宇)

脇 衾すっぽり冠る凩 (芦丈)

第三 振って見る徳利の酒を命じて (松宇)

四句目 素彫りの像に会心の笑み (芦丈)

五句目 啄木鳥の月になるまで啄くらむ (月の定座 松宇)

折端 連れし小者の水落し去る (芦丈)

その五は、子規の「日本派」(伊予派)そして、「秋声会」・「筑波会」などの新派の俳句が、芭蕉以来延々と続いていた旧派の宗匠俳諧(連句・俳句)を簡単に駆逐し、その生命を完全に絶ったかというと、それは、そうではなく、今になお、その伝統は受け継がれているものを目にすることができるのである。

しかし、それは、子規そして虚子につながる近代俳句が巨大化し、その巨大化に比して矮小化されるという運命にはあった。

いや、言葉を変えれば、子規そして虚子につながる近代俳句の巨大化は、新しい主宰者という一種の権威ある者を誕生させ、かっての宗匠に代わるべき地位を得させたのである。とすれば、「其角堂」とか「雪中庵」とかの嗣号のもとに、かっての宗匠を中心とした伝統俳句が、かっての栄光を取り戻すことは、もはやあり得ないと思われる。

しかし、こと連句に限っていえば、実は、その近代俳句が避けて通った分野であり、これは、間違いなく、その近代俳句の成果を摂取しながら、再び、脚光を浴びることは、現代の連句界の動向を見て、そう間違っている結論にはならないと予測されるのである。

かかる連句の再興に鑑み、実は、かって、宗匠と呼ばれた方々は、名うての連句人であり、それらに連なる伝統俳諧(連句・発句)に携わっている方々との発掘と、その連携ということは、今後の連句に携わっていく者の課題ともいえるであろう。

かっての、宗匠と呼ばれた、著名な嗣号などを持つ俳諧師の連句を、前句と付句の二句仕立てで、その幾つかを次に掲げることとする。

○発句 水海に昼の月ありほとゝぎす (嗣号「花の本」・聴秋)

脇 子供も載せて早苗つむ舟 (湖月)

○ナウ五 囀にましらぬ鳩の巣について (素朗)

挙句 とけて残らぬ頃の雪垣 (東都三大家・橘田春湖)

○ウ折立 網とりの寒の兎をかきいだき (東都三大家・ 関為山)

二 ぬからす酒の用意してある (壺公)

○ウ十一 幾万の心をそゝる花日和 (嗣号「其角堂」・機一)

折端 素足のなじむ若草の上 (一滴)

○ウ 五 凩のたゆたふ隙を鐘の声 (予雲)

六 船を世帯に夫婦わりなき (東都三大家・鳥越等栽)

さて、この「俳句革新」の原点ということに思いをいたす時、やはり、子規の最晩年の『病牀六尺』の冒頭の書き出しを想起せざるを得ないのである。

○病牀六尺、これが我世界である。しかも此六尺の病牀が余には広過ぎるのである。

正岡子規、その三十五年の生涯は、まさに、それは「病牀六尺」の世界であったろう。そして、その「病牀六尺」は、当時の誰よりも広大無限の世界だったのである。

当時の誰が、子規に匹敵するだけの広大無限の世界を熟知したであろうか。つくづく、人間というのは、自分がその生を保っている、その所を、その世界を、何も目に焼き付けることもなく、何の感慨もなく、ただ、他人ごとのように眺めて、それで、その一生を終わってしまうことであろうか。

子規は、「病牀六尺」の世界にあって、その目に入る一木一草を、そして、生きとして生けるものを、凝縮して、凝縮して、その全ての在りようを克明に自分の「頭・心・五感」の焼き付けていったのである。

まさしく、神というのは、人間に等しく、その恩寵というものを分け与えるものなのだろう。普通人が、八十年、そして、その生涯で見聞きする全てのことを、子規は、その三十五年の生涯で、その「病牀六尺」の世界で全てを見通したのである。

こと、「俳句革新」ということに限っていえば、伊予松山出身の、一書生の子規が、その「病牀六尺」の世界で出会った、非常に限られた書生仲間と、その「病牀六尺」の世界で切磋琢磨し、その切磋琢磨の成果をもって、日本全土に「正岡子規の近代俳句」を押し進め、その「正岡子規の近代俳句」で一時代の全てを覆うてしまったのである。

まさに、それは革命であった。それは、まさしく、江戸から東京への変化と機を一にするものであった。時は、子規を必要とし、しかも、時は、「病牀六尺」の世界での、子規を必要としたのである。その針のような小ささで、そのダイヤモンドのような固さで、そのレザーのような鋭さで、当時の江戸俳諧(古典俳句・旧派)を東京俳句(近代俳句・新派)に変却せしめたのである。

かって、子規は、明治二十九年に、「俳人ヲ戒メルノ書」を、同郷の伊予の、一舟という俳人に書きおくっている。その冒頭の書き出しは次のとおりである。

○俳句ハ人ニ向ツテ威張ルガタメニ作ルモノニ非ズ

これこそ、子規の「俳句革新」の、その原点に位置するものではなかろうか。即ち、「俳句革新」の、その視点は、この「俳句ハ人ニ向ツテ威張ルガタメニ作ルモノニ非ズ」の、このアマチュアリズムこそ、その視点であったのではなかろうか。

そして、子規の、そのアマチュアリズムの視点には、当時の、旧態然とした職業俳人(プロ)は鼻もちならぬものに映じたのであろう。そして、その職業俳人(プロ)の手から、芭蕉以来の燦然と輝く本当の俳句(連句・発句)を取り戻し、そして、それを、純粋に俳句を愛好する、いわば、純粋俳人(アマ)の手に委ねようとしたのであろう。

その「俳人ヲ戒メルノ書」は、次の子規の句で結んでいる。

○ 柿くふて文学論を草しけり

その江戸俳諧(古典俳句・旧派)を東京俳句(近代俳句・新派)に変却せしめた原点とは何か。それは、それこそが、職業俳人(俳諧師・プロ)に対する素人俳人(俳句人・アマ)の挑戦以外の何ものでもない。

即ち、子規の「俳句革新」というのは、「書生(アマ)の、書生(アマ)のための、書生(アマチュア)による」俳句革新運動であったのである。

「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その十) [子規・漱石・寅彦・東洋城]

その十「明治三十一年(一八九八)・「凩・木枯し」など」

(子規・三十二歳。二月、「歌よみに与ふる書」により「短歌革新運動」始まる。十月、東京で「ホトトギス」発刊(松山の極堂から東京の虚子へと継受される)。)

※凩や芭蕉の緑吹き盡す ID22019 ※制作年31 季節冬 分類天文 季語凩

凩や松葉吹き散る能舞臺 ID22020 制作年31 季節冬 分類天文 季語凩

※から尻に凩あるゝ廣野哉 ID15129※ 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

から尻に凩つよき廣野哉 ID15130 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩に尖らぬ頭ぞなかりける ID15131 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩に向ふて登る峠かな ID15132 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩の馬吹き飛ばす廣野哉 ID15133 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩の外は落葉の月夜哉 ID15134 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や犬吠え立つる外が濱 ID15135 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や海へ吹かるゝ人の聲 ID15136 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩やがうがうとして瀧落つる ID15137 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

木枯やかちりついたる馬の鞍 ID15138 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や鐘引きすてし道の端 ID15139 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や君がまぼろし吹きちらす ID15140 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や雲吹き落す海のはて ID15141 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や鹿の餌賣れぬ豆腐殼 ID15142 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や十年賣れぬ古佛 ID15143 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や月の光りを吹き散らす ID15144 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や胴の破れし太鼓橋 ID15145 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や鼠の腐る狐罠 ID15146 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や髯いかめしき騎馬の人 ID15147 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や船沈みたるあたりより ID15148 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩やものもうつらぬ窓の月 ID15149 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩やよろよろ薄よろよろと ID15150 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩を空へ吹かせて谷の家 ID15151 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

ひうひうと凩鳴るや庵の空 ID15152 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

古御所や凩更けて笑ひ聲 ID15153 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

(漱石・三十二歳。寅彦に「俳句とはレトリックを煎じ詰めたものだ」を教授する。東洋城、子規庵の句会に出席。「子規宛句稿(二十八~三十一)。)

106 驀地に凩ふくや鳰の湖 (明治二十八年。「子規へ送りたる句稿一」)

114 凩に裸で御はす仁王哉 (同上。「子規へ送りたる句稿二」)

127 凩に鯨潮吹く平戸かな (同上)

133 凩や弦のきれたる弓のそり(同上)

259 凩や滝に当つて引き返す(同上。「子規へ送りたる句稿五」)

304 木枯の今や吹くとも散る葉なし(同上。「子規へ送りたる句稿六」)

309 凩の上に物なき月夜哉(同上)

311 凩や真赤になつて仁王尊(同上)

474 凩に牛怒りたる縄手哉(同上。「子規へ送りたる句稿九」)

479 凩や冠者の墓撲つ落松葉(同上)

533 凩に早鐘つくや増上寺 (明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十」)

969 凩や海に夕日を吹き落す(同上。子規へ送りたる句稿二十一」)

980 凩の松はねぢれつ岡の上(同上)

982 策つて凩の中に馬のり入るゝ(同上)

1308 凩や鐘をつくなら踏む張つて(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十七」)

1341 凩の沖へとあるゝ筑紫潟(明治三十一年)

(寅彦・二十一歳。田丸卓郎のすすめで物理学専攻と決意。漱石を中心に俳句結社。)

木枯や故郷の火事を見る夜かな(明治三十一年作)

凩や枯葉するすると馳り出す(同上)

凩や怪しき雲のたゝずまひ(同上)

凩の雨戸をたゝくや夜もすがら(同上)

凩や鉋屑舞ふ普請小屋(同上)

凩の煙突に鳴る夜半哉(同上)

凩や枯葉の走る塔の屋根(同上)

凩や練兵場の砂けむり(同上)

凩の裏の山から鳴て来る(同上)

明け方や凩とぎれとぎれ吹く(同上)

凩の庭の折戸をあほる音(明治三十一~二年作)

木枯の上野の山を鳴て来る(明治三十二年作)

(東洋城・二十一歳。)

木枯に此枝が飛ぶかと思ひけり(明治三十八年作)

木枯や兼平塚を吹き余し(同上。前書「粟津ケ原」)

木枯や二つ越え来し又峠(明治三十九年作)

(参考) 「正岡子規の俳句革新(二)」周辺

https://blog.goo.ne.jp/seisei14/e/ffca6e092d833589740f5b1e0a2bb393

「旅装での子規(二)」(明治二十六年「はてしらずの記(東北旅行)」の頃?)

https://plaza.rakuten.co.jp/orimasa2001/diary/200808060003/

誠に、子規は「俳句は已に盡きたり」というのである。また、「よし未だ盡きずとするも明治年間に盡きんこと期して待つべきなり」と断言するのである。

正に、子規の「俳句革新」の第一声は、この「俳句滅亡論」という、その実感からスタートをきるのである。

そして、その「俳句革新」の第一声は、古色蒼然とした宗匠俳諧への痛罵となって、その矛先を、旧派の宗匠俳諧へと向けるのである。この『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』の結びは、「発句作法指南の評」という、その著者、其角堂機一という宗匠に向けられたものであった。

○近頃其角堂機一なる宗匠あり。発句作法指南と云ふ一書を著して世に刊行す。(中略)之を読んで猶不満足を感ずるの箇處多きは勿論の事にて之を詳述するに勝(た)へずといへども一読の際思ひあたりしことのみを挙げて著者の教を乞わはんと欲するなり。

このような書き出しの「発句作法指南の評」は、これは、正に、明治以前のもの(宗匠俳諧・俳諧・発句・月並俳句)に対する、明治維新後の、新しい近代という息吹をもたらさんとする、西洋思想(西洋思想的な新文学観)に基づく近代俳句(俳諧・発句・月並俳句からの脱却)の挑戦でもあった。

そして、この子規の西洋思想的な新文学観とは、概括すると、以下、次のように展開されるのであった。

明治二十七年 「文学は直接に吾人が感覚に訴へて快楽を生ぜしむべき美術の一種」(「日本」・明治二七・七)

明治二十八年 「感情的文学即ち純粋なる文学」(「日本」・明治二七・十二)

明治二十九年 「絵画も美術なり、文学も美術なり、美術は感情に訴ふべくして道理に訴ふべからず」(「日本」・明治二九・八) 明治三十一年 「詩歌に限らず総ての文学が感情を本とする事は古今東西相異あるべく無之」(「日本」・明治三一・二)

当時の子規の周辺には、子規の郷里の伊予松山藩の面々が顔を揃えていた。子規は、明治二十五年に、東京下谷根岸に居を構えるのだが、その大学予備門入学の頃は、伊予松山藩の本郷真砂町の常磐会寄宿舎にいた。その舎監が、内藤鳴雪(ないとうめいせつ)、そして、その寄宿生は、新海非風(にいのみひふう)・五百木飄亭(いおぎひようてい)・竹村黄塔・勝田明庵、そして、従弟の藤野古白等であった。

そして、後に、子規門の二大俊秀の、河東碧梧桐(かわひがしへきごどう)・高浜虚子(たかはまきょし)が加わってくる。これらの面々が、後に、伊予派と呼ばれる面々で、郷党的色彩が強く、固い師弟朋友の絆で結ばれていた。

この伊予派は、別名、「日本派」とも呼ばれるが、これは、子規選俳句欄を擁し、そして、その「俳句革新」のための数々の俳論を発表する、その媒体となった「日本」新聞の名をとって、そう呼ばれるのであった。

この「日本派」の面々には、先程の伊予派の面々の他に、石井露月(いしいろげつ)・佐藤紅緑(さとうこうろく)・寒川鼠骨(さけかわそこつ)・松瀬青々(まつせせいせい)・夏目漱石(なつめそうせき)・坂本四方太(さかもとしほうだ)など錚々たるメンバーが顔を揃えた。

さらに、子規らと同じく旧派の月並俳句の刷新には、新派として、伊藤松宇(いとうしょうう)、そして、この松宇に繋がる「秋声会」の、角田竹冷(つのだちくれい)・巌谷小波(いわやさざなみ)・尾崎紅葉(おざきこうよう)・星野麦人(ほしのばくじん)らの面々も活躍していた。

また、「秋声会」にも関係のあった、大野洒竹(おおのしゃちく)の「筑波会」の面々の、佐々醒星(さつさせいせつ)・笹川臨風(ささがわりんぷう)・沼波瓊音(ぬなみけいおん)などの面々も、新派として旧派の宗匠俳句を排斥するのであった。

このように、子規の「俳句革新」運動というものは、子規と子規の「日本派」(伊予派)の面々が主力であったが、その「俳句革新」運動の周辺には、当時の錚々たるメンバーの「秋声会」や「筑波会」に連なる新派の面々が、旧派の月並俳句・宗匠俳句と鋭く対立していたということは特記しておく必要があるのであろう。

それらの面々の、当時の俳句の幾つかについて記して見よう。

○ 子に鳴いて見せるか雉の高調子 (子規・明治二五年作)

○ 菊は古し人形作る躑躅(つつじ)かな(鳴雪・俳調の変易に感じて)

○ 梅が香に届かぬくまもなき小庭 (碧梧桐・子規改作)

○ 子規逝くや十七日の月明に (虚子・子規追悼句)

○ 葉葡萄に酒成る秋わ契りけり (露月・「碧梧桐来」の前書きあり)

○ 甘酒屋打出の浜に卸しけり (青々・子規激賞の句)

○ 帰ろふと泣かずに笑へ時鳥 (漱石・子規宛の手紙の漱石俳句の初見)

○ 絶壁の一本芒乱れけり (紅緑・処女作)

○ 汽車で行く東海道の月夜かな (鼠骨・子規選)

○ 鶏頭に芋堀り尽す畑かな (四方太・鶏頭の句)

○ 深草や秋に似た夜の麦鶉 (松宇・新派俳句雑誌「俳諧」収録)

○ 帰るさに宵の雨知る十夜哉 (竹冷・代表作)

○ 雨蛙梢に雨を称へけり (小波・代表作)

○ 死なば秋露の干ぬ間ぞおもしろき (紅葉・辞世の句)

○ 妹が門遊行の柳しだれけり (洒竹・「帝国文学」所収)

○ 駿河屋の暖簾古りたり乙鳥 (醒星・代表作)

○ 先ず春の曙染や濃紫 (臨風・代表作)

○ 障子しめて秋の夜となる一間かな (瓊音・代表作)

さて、新派の新俳句を標榜する面々について、その主たるメンバーは以上であるが、これらの新派の面々と、それに対立する旧派の月並俳句の主たる面々との、当時の俳句愛好者の間での人気の度合いは、どうであったのであろうか。

これにらについて、尾形仂氏の興味ある解題(『子規全集第五巻』)の記載がある。

○明治三十一年三月五日、「都新聞」紙上に発表された読者による「俳諧十傑」の投票結果によれば、三万四千四百六十一票を獲得した老鼠堂永機を筆頭に、蕉露庵蕉露・善哉庵孝節・春秋庵幹雄以下、一万八千八百九十二票の桃支庵指直に至るまで、十傑に入選したのはいずれも旧派の宗匠ばかりであった。新派の俳人では角田竹冷が十六位、大野洒竹が二十八位、子規は千十六票で三十七位に止まっている。

○翌三十二年六月に雑誌ら「太陽」が催した「俳諧十二傑」の投票では、老鼠堂永機・正岡子規・三森幹雄・尾崎紅葉・花の本聴秋・角田竹冷・巌谷小波・雪中庵雀志・幸堂得知・内藤鳴雪・桂花園桂花が選ばれ、新派俳人が十二傑の半数を占めるに至っているが、これは両誌の読者層の相違にもとづくものであろう。

この当時、人気投票ナンバーワンであった老鼠堂永機が、晋子(其角)の発句に、脇を付けて巻いた「脇越(わきおこし)」の連句(歌仙)が残されているが、その表(おもて)の六句を次に引用して見よう。

○ 発句 いそのかみしみづ也けり手前橋 晋子(其角)

脇 真菰(まこも)に交る一株の苗 永機

第三 よき人のはなしの答静にて 為山

四句目 筆とるさまの滞なき 壺公

五句目 初月のながめにはづす玉すだれ (月の定座) 春湖

折端 渡るにしては早きあぢむら きく雄

これらの連句を、子規は、明治二十八年の『芭蕉雑談』の「或問」の中で、「発句(注・俳句)は文学なり、連俳(連句)は文学に非ず」と、これを抹殺してしまうのである。 そして、この態度を、子規は終始変えようとはせず、そして、その連句抹殺の思想は、今日まで、延々と、百年余も続いているのである。

子規という革新的な人物は、理論の人とも呼ばれるが、同時に、直観力に優れた情の人でもあった。繰り返すこととなるが、子規の真の狙いは、連句そのものというよりは、宗匠という人種への挑戦にあった。

即ち、言葉を変えていえば、それは、当時の権威の象徴でもある宗匠(プロ・職業俳人)を排斥し、「「書生(アマ・素人)の、書生(アマ・素人)のための、書生(アマ・素人)による」俳句を標榜したのであった。

これらのことは、ずばり、明治二十九年の『俳句問答』の中で、当時の人気投票ナンバーワンであった老鼠堂永機に係わる子規の痛罵となって現れる。

○問 老鼠堂永機翁は俳諧師中の大家と称せられる。左の翁の句は名句なりや否や。且つ翁の俳句の位置は如何。

時鳥恋に寝ぬ夜の若かりし

夕立の戻りの雲や夜の雨

霜月やはじめて松の嵐山

名月やさすがに雲も捨てられず

若楓ぬれ釜かけてうつらせん

○答 老鼠と云ひ、永機と言う人、幾人もありと許り覚えて能く其人を区別せず。故に此句の作者は価値のある人かはた如何なる俳句を詠みしか知らず。若し、こゝに列挙したる五句に就きて見れば盡く句法のしまりたるは多少の熟練を証せりといへども意匠は皆軽くして句に重み無し。若し此種の句のみならには到底二流以下の俳家たるを過ぎず。右五句の中にては夕立、霜月、若楓の句など面白し。名月は俗気多く最も嫌ふべし。

時に、子規、二十九歳で、その前年に、日清戦争に従軍し、その帰途、喀血し、以後、子規は病床の日々の中にあったのだ。その子規が、敢然と、当時の俳壇の大御所に対して攻撃をしかけているのである。

子規が、俳句を作り始めたのは、十七歳の頃、そして、本格的に、その終生の仕事となった「俳句分類」に着手したのが、その二十四歳の頃、そして、新聞社「日本」」に入社し、旧派の月並俳句を攻撃を開始したのが、その二十五歳の頃であった。

そして、その四年後に、まだ、一介の、書生(アマ)の、ジャーナリストの、短歌も俳句も俳論もやるマルチストの(それだけ、俳句の実作では名は売れていない)、その子規が、時の俳壇の人気投票ナンバーワンの老鼠堂永機に対して、「此句の作者は価値のある人かはた如何なる俳句を詠みしか知らず」というのであるから、子規という人物は、丁度、戦国時代の織田信長のような、そんな印象すら与えるのである。

子規が、最も忌み嫌ったものは何か。それは、戦国時代の織田信長と同じように、その時の実体の無いまやかしの「権威」と、その権威に群がる「亡者」のような人種とであったろう。

そして、それこそが、子規にとっては、宗匠俳諧(連句・俳句)の、その「庵号」への挑戦であったのであろう。そして、その根源もまた、松尾芭蕉その人に由来しているのであった。

その芭蕉は、その「権威」の頂点に祭り上げられ、そして、その芭蕉十哲の高弟達の「嗣号」が、延々と、子規の時代まで続いていたのである。

中でも、芭蕉十哲の双璧である宝井其角と服部嵐雪の「嗣号」は、甚だ名誉のあるものであったのだろう。其角のそれは「其角堂」であり、嵐雪のそれは「雪中庵」である。

この「其角堂」が、当時の人気投票ナンバーワンであった(老鼠堂)永機から機一に継がれた時の嗣号代が、何と、当時のお金で三百円であったとかいう。

子規が、明治二十五年の『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』の結びの「発句作法指南の評」で、攻撃したその相手こそ、この其角堂機一についてであつた。

そして、明治二十九年に、其角堂機一の親玉の老鼠堂永機を槍玉にあげるのである。

この老鼠堂永機は、本名は穂積永機(ほづみえいき)といい、その父が、其角堂六世鼠肝で、その父を継ぎ其角堂七世となり、明治二十年に、門人・田辺機一(たなべきいち)に其角堂を譲ったという。その後、老鼠堂または阿心庵との号を用い、全国各地を行脚し、門弟一千人を数えたという。とにもかくにも、学識・人望とも抜群で、当時の大御所的な存在であったのだ。

この大御所に対して、「こゝに列挙したる五句に就きて見れば盡く句法のしまりたるは多少の熟練を証せりといへども意匠は皆軽くして句に重み無し」と、その作品の酷評までするのだから、これは、正に、織田信長的な行動というのが一番似つかわしいのかも知れない。

(子規・三十二歳。二月、「歌よみに与ふる書」により「短歌革新運動」始まる。十月、東京で「ホトトギス」発刊(松山の極堂から東京の虚子へと継受される)。)

※凩や芭蕉の緑吹き盡す ID22019 ※制作年31 季節冬 分類天文 季語凩

凩や松葉吹き散る能舞臺 ID22020 制作年31 季節冬 分類天文 季語凩

※から尻に凩あるゝ廣野哉 ID15129※ 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

から尻に凩つよき廣野哉 ID15130 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩に尖らぬ頭ぞなかりける ID15131 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩に向ふて登る峠かな ID15132 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩の馬吹き飛ばす廣野哉 ID15133 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩の外は落葉の月夜哉 ID15134 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や犬吠え立つる外が濱 ID15135 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や海へ吹かるゝ人の聲 ID15136 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩やがうがうとして瀧落つる ID15137 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

木枯やかちりついたる馬の鞍 ID15138 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や鐘引きすてし道の端 ID15139 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や君がまぼろし吹きちらす ID15140 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や雲吹き落す海のはて ID15141 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や鹿の餌賣れぬ豆腐殼 ID15142 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や十年賣れぬ古佛 ID15143 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や月の光りを吹き散らす ID15144 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や胴の破れし太鼓橋 ID15145 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や鼠の腐る狐罠 ID15146 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や髯いかめしき騎馬の人 ID15147 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩や船沈みたるあたりより ID15148 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩やものもうつらぬ窓の月 ID15149 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩やよろよろ薄よろよろと ID15150 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

凩を空へ吹かせて谷の家 ID15151 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

ひうひうと凩鳴るや庵の空 ID15152 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

古御所や凩更けて笑ひ聲 ID15153 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩

(漱石・三十二歳。寅彦に「俳句とはレトリックを煎じ詰めたものだ」を教授する。東洋城、子規庵の句会に出席。「子規宛句稿(二十八~三十一)。)

106 驀地に凩ふくや鳰の湖 (明治二十八年。「子規へ送りたる句稿一」)

114 凩に裸で御はす仁王哉 (同上。「子規へ送りたる句稿二」)

127 凩に鯨潮吹く平戸かな (同上)

133 凩や弦のきれたる弓のそり(同上)

259 凩や滝に当つて引き返す(同上。「子規へ送りたる句稿五」)

304 木枯の今や吹くとも散る葉なし(同上。「子規へ送りたる句稿六」)

309 凩の上に物なき月夜哉(同上)

311 凩や真赤になつて仁王尊(同上)

474 凩に牛怒りたる縄手哉(同上。「子規へ送りたる句稿九」)

479 凩や冠者の墓撲つ落松葉(同上)

533 凩に早鐘つくや増上寺 (明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十」)

969 凩や海に夕日を吹き落す(同上。子規へ送りたる句稿二十一」)

980 凩の松はねぢれつ岡の上(同上)

982 策つて凩の中に馬のり入るゝ(同上)

1308 凩や鐘をつくなら踏む張つて(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十七」)

1341 凩の沖へとあるゝ筑紫潟(明治三十一年)

(寅彦・二十一歳。田丸卓郎のすすめで物理学専攻と決意。漱石を中心に俳句結社。)

木枯や故郷の火事を見る夜かな(明治三十一年作)

凩や枯葉するすると馳り出す(同上)

凩や怪しき雲のたゝずまひ(同上)

凩の雨戸をたゝくや夜もすがら(同上)

凩や鉋屑舞ふ普請小屋(同上)

凩の煙突に鳴る夜半哉(同上)

凩や枯葉の走る塔の屋根(同上)

凩や練兵場の砂けむり(同上)

凩の裏の山から鳴て来る(同上)

明け方や凩とぎれとぎれ吹く(同上)

凩の庭の折戸をあほる音(明治三十一~二年作)

木枯の上野の山を鳴て来る(明治三十二年作)

(東洋城・二十一歳。)

木枯に此枝が飛ぶかと思ひけり(明治三十八年作)

木枯や兼平塚を吹き余し(同上。前書「粟津ケ原」)

木枯や二つ越え来し又峠(明治三十九年作)

(参考) 「正岡子規の俳句革新(二)」周辺

https://blog.goo.ne.jp/seisei14/e/ffca6e092d833589740f5b1e0a2bb393

「旅装での子規(二)」(明治二十六年「はてしらずの記(東北旅行)」の頃?)

https://plaza.rakuten.co.jp/orimasa2001/diary/200808060003/

誠に、子規は「俳句は已に盡きたり」というのである。また、「よし未だ盡きずとするも明治年間に盡きんこと期して待つべきなり」と断言するのである。

正に、子規の「俳句革新」の第一声は、この「俳句滅亡論」という、その実感からスタートをきるのである。

そして、その「俳句革新」の第一声は、古色蒼然とした宗匠俳諧への痛罵となって、その矛先を、旧派の宗匠俳諧へと向けるのである。この『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』の結びは、「発句作法指南の評」という、その著者、其角堂機一という宗匠に向けられたものであった。

○近頃其角堂機一なる宗匠あり。発句作法指南と云ふ一書を著して世に刊行す。(中略)之を読んで猶不満足を感ずるの箇處多きは勿論の事にて之を詳述するに勝(た)へずといへども一読の際思ひあたりしことのみを挙げて著者の教を乞わはんと欲するなり。

このような書き出しの「発句作法指南の評」は、これは、正に、明治以前のもの(宗匠俳諧・俳諧・発句・月並俳句)に対する、明治維新後の、新しい近代という息吹をもたらさんとする、西洋思想(西洋思想的な新文学観)に基づく近代俳句(俳諧・発句・月並俳句からの脱却)の挑戦でもあった。

そして、この子規の西洋思想的な新文学観とは、概括すると、以下、次のように展開されるのであった。

明治二十七年 「文学は直接に吾人が感覚に訴へて快楽を生ぜしむべき美術の一種」(「日本」・明治二七・七)

明治二十八年 「感情的文学即ち純粋なる文学」(「日本」・明治二七・十二)

明治二十九年 「絵画も美術なり、文学も美術なり、美術は感情に訴ふべくして道理に訴ふべからず」(「日本」・明治二九・八) 明治三十一年 「詩歌に限らず総ての文学が感情を本とする事は古今東西相異あるべく無之」(「日本」・明治三一・二)

当時の子規の周辺には、子規の郷里の伊予松山藩の面々が顔を揃えていた。子規は、明治二十五年に、東京下谷根岸に居を構えるのだが、その大学予備門入学の頃は、伊予松山藩の本郷真砂町の常磐会寄宿舎にいた。その舎監が、内藤鳴雪(ないとうめいせつ)、そして、その寄宿生は、新海非風(にいのみひふう)・五百木飄亭(いおぎひようてい)・竹村黄塔・勝田明庵、そして、従弟の藤野古白等であった。

そして、後に、子規門の二大俊秀の、河東碧梧桐(かわひがしへきごどう)・高浜虚子(たかはまきょし)が加わってくる。これらの面々が、後に、伊予派と呼ばれる面々で、郷党的色彩が強く、固い師弟朋友の絆で結ばれていた。

この伊予派は、別名、「日本派」とも呼ばれるが、これは、子規選俳句欄を擁し、そして、その「俳句革新」のための数々の俳論を発表する、その媒体となった「日本」新聞の名をとって、そう呼ばれるのであった。

この「日本派」の面々には、先程の伊予派の面々の他に、石井露月(いしいろげつ)・佐藤紅緑(さとうこうろく)・寒川鼠骨(さけかわそこつ)・松瀬青々(まつせせいせい)・夏目漱石(なつめそうせき)・坂本四方太(さかもとしほうだ)など錚々たるメンバーが顔を揃えた。

さらに、子規らと同じく旧派の月並俳句の刷新には、新派として、伊藤松宇(いとうしょうう)、そして、この松宇に繋がる「秋声会」の、角田竹冷(つのだちくれい)・巌谷小波(いわやさざなみ)・尾崎紅葉(おざきこうよう)・星野麦人(ほしのばくじん)らの面々も活躍していた。

また、「秋声会」にも関係のあった、大野洒竹(おおのしゃちく)の「筑波会」の面々の、佐々醒星(さつさせいせつ)・笹川臨風(ささがわりんぷう)・沼波瓊音(ぬなみけいおん)などの面々も、新派として旧派の宗匠俳句を排斥するのであった。

このように、子規の「俳句革新」運動というものは、子規と子規の「日本派」(伊予派)の面々が主力であったが、その「俳句革新」運動の周辺には、当時の錚々たるメンバーの「秋声会」や「筑波会」に連なる新派の面々が、旧派の月並俳句・宗匠俳句と鋭く対立していたということは特記しておく必要があるのであろう。

それらの面々の、当時の俳句の幾つかについて記して見よう。

○ 子に鳴いて見せるか雉の高調子 (子規・明治二五年作)

○ 菊は古し人形作る躑躅(つつじ)かな(鳴雪・俳調の変易に感じて)

○ 梅が香に届かぬくまもなき小庭 (碧梧桐・子規改作)

○ 子規逝くや十七日の月明に (虚子・子規追悼句)

○ 葉葡萄に酒成る秋わ契りけり (露月・「碧梧桐来」の前書きあり)

○ 甘酒屋打出の浜に卸しけり (青々・子規激賞の句)

○ 帰ろふと泣かずに笑へ時鳥 (漱石・子規宛の手紙の漱石俳句の初見)

○ 絶壁の一本芒乱れけり (紅緑・処女作)

○ 汽車で行く東海道の月夜かな (鼠骨・子規選)

○ 鶏頭に芋堀り尽す畑かな (四方太・鶏頭の句)

○ 深草や秋に似た夜の麦鶉 (松宇・新派俳句雑誌「俳諧」収録)

○ 帰るさに宵の雨知る十夜哉 (竹冷・代表作)

○ 雨蛙梢に雨を称へけり (小波・代表作)

○ 死なば秋露の干ぬ間ぞおもしろき (紅葉・辞世の句)

○ 妹が門遊行の柳しだれけり (洒竹・「帝国文学」所収)

○ 駿河屋の暖簾古りたり乙鳥 (醒星・代表作)

○ 先ず春の曙染や濃紫 (臨風・代表作)

○ 障子しめて秋の夜となる一間かな (瓊音・代表作)

さて、新派の新俳句を標榜する面々について、その主たるメンバーは以上であるが、これらの新派の面々と、それに対立する旧派の月並俳句の主たる面々との、当時の俳句愛好者の間での人気の度合いは、どうであったのであろうか。

これにらについて、尾形仂氏の興味ある解題(『子規全集第五巻』)の記載がある。

○明治三十一年三月五日、「都新聞」紙上に発表された読者による「俳諧十傑」の投票結果によれば、三万四千四百六十一票を獲得した老鼠堂永機を筆頭に、蕉露庵蕉露・善哉庵孝節・春秋庵幹雄以下、一万八千八百九十二票の桃支庵指直に至るまで、十傑に入選したのはいずれも旧派の宗匠ばかりであった。新派の俳人では角田竹冷が十六位、大野洒竹が二十八位、子規は千十六票で三十七位に止まっている。

○翌三十二年六月に雑誌ら「太陽」が催した「俳諧十二傑」の投票では、老鼠堂永機・正岡子規・三森幹雄・尾崎紅葉・花の本聴秋・角田竹冷・巌谷小波・雪中庵雀志・幸堂得知・内藤鳴雪・桂花園桂花が選ばれ、新派俳人が十二傑の半数を占めるに至っているが、これは両誌の読者層の相違にもとづくものであろう。

この当時、人気投票ナンバーワンであった老鼠堂永機が、晋子(其角)の発句に、脇を付けて巻いた「脇越(わきおこし)」の連句(歌仙)が残されているが、その表(おもて)の六句を次に引用して見よう。

○ 発句 いそのかみしみづ也けり手前橋 晋子(其角)

脇 真菰(まこも)に交る一株の苗 永機

第三 よき人のはなしの答静にて 為山

四句目 筆とるさまの滞なき 壺公

五句目 初月のながめにはづす玉すだれ (月の定座) 春湖

折端 渡るにしては早きあぢむら きく雄

これらの連句を、子規は、明治二十八年の『芭蕉雑談』の「或問」の中で、「発句(注・俳句)は文学なり、連俳(連句)は文学に非ず」と、これを抹殺してしまうのである。 そして、この態度を、子規は終始変えようとはせず、そして、その連句抹殺の思想は、今日まで、延々と、百年余も続いているのである。

子規という革新的な人物は、理論の人とも呼ばれるが、同時に、直観力に優れた情の人でもあった。繰り返すこととなるが、子規の真の狙いは、連句そのものというよりは、宗匠という人種への挑戦にあった。

即ち、言葉を変えていえば、それは、当時の権威の象徴でもある宗匠(プロ・職業俳人)を排斥し、「「書生(アマ・素人)の、書生(アマ・素人)のための、書生(アマ・素人)による」俳句を標榜したのであった。

これらのことは、ずばり、明治二十九年の『俳句問答』の中で、当時の人気投票ナンバーワンであった老鼠堂永機に係わる子規の痛罵となって現れる。

○問 老鼠堂永機翁は俳諧師中の大家と称せられる。左の翁の句は名句なりや否や。且つ翁の俳句の位置は如何。

時鳥恋に寝ぬ夜の若かりし

夕立の戻りの雲や夜の雨

霜月やはじめて松の嵐山

名月やさすがに雲も捨てられず

若楓ぬれ釜かけてうつらせん

○答 老鼠と云ひ、永機と言う人、幾人もありと許り覚えて能く其人を区別せず。故に此句の作者は価値のある人かはた如何なる俳句を詠みしか知らず。若し、こゝに列挙したる五句に就きて見れば盡く句法のしまりたるは多少の熟練を証せりといへども意匠は皆軽くして句に重み無し。若し此種の句のみならには到底二流以下の俳家たるを過ぎず。右五句の中にては夕立、霜月、若楓の句など面白し。名月は俗気多く最も嫌ふべし。

時に、子規、二十九歳で、その前年に、日清戦争に従軍し、その帰途、喀血し、以後、子規は病床の日々の中にあったのだ。その子規が、敢然と、当時の俳壇の大御所に対して攻撃をしかけているのである。

子規が、俳句を作り始めたのは、十七歳の頃、そして、本格的に、その終生の仕事となった「俳句分類」に着手したのが、その二十四歳の頃、そして、新聞社「日本」」に入社し、旧派の月並俳句を攻撃を開始したのが、その二十五歳の頃であった。

そして、その四年後に、まだ、一介の、書生(アマ)の、ジャーナリストの、短歌も俳句も俳論もやるマルチストの(それだけ、俳句の実作では名は売れていない)、その子規が、時の俳壇の人気投票ナンバーワンの老鼠堂永機に対して、「此句の作者は価値のある人かはた如何なる俳句を詠みしか知らず」というのであるから、子規という人物は、丁度、戦国時代の織田信長のような、そんな印象すら与えるのである。

子規が、最も忌み嫌ったものは何か。それは、戦国時代の織田信長と同じように、その時の実体の無いまやかしの「権威」と、その権威に群がる「亡者」のような人種とであったろう。

そして、それこそが、子規にとっては、宗匠俳諧(連句・俳句)の、その「庵号」への挑戦であったのであろう。そして、その根源もまた、松尾芭蕉その人に由来しているのであった。

その芭蕉は、その「権威」の頂点に祭り上げられ、そして、その芭蕉十哲の高弟達の「嗣号」が、延々と、子規の時代まで続いていたのである。

中でも、芭蕉十哲の双璧である宝井其角と服部嵐雪の「嗣号」は、甚だ名誉のあるものであったのだろう。其角のそれは「其角堂」であり、嵐雪のそれは「雪中庵」である。

この「其角堂」が、当時の人気投票ナンバーワンであった(老鼠堂)永機から機一に継がれた時の嗣号代が、何と、当時のお金で三百円であったとかいう。

子規が、明治二十五年の『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』の結びの「発句作法指南の評」で、攻撃したその相手こそ、この其角堂機一についてであつた。

そして、明治二十九年に、其角堂機一の親玉の老鼠堂永機を槍玉にあげるのである。

この老鼠堂永機は、本名は穂積永機(ほづみえいき)といい、その父が、其角堂六世鼠肝で、その父を継ぎ其角堂七世となり、明治二十年に、門人・田辺機一(たなべきいち)に其角堂を譲ったという。その後、老鼠堂または阿心庵との号を用い、全国各地を行脚し、門弟一千人を数えたという。とにもかくにも、学識・人望とも抜群で、当時の大御所的な存在であったのだ。

この大御所に対して、「こゝに列挙したる五句に就きて見れば盡く句法のしまりたるは多少の熟練を証せりといへども意匠は皆軽くして句に重み無し」と、その作品の酷評までするのだから、これは、正に、織田信長的な行動というのが一番似つかわしいのかも知れない。

「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その九) [子規・漱石・寅彦・東洋城]

その九「明治三十年(一八九七)・「旅・枯野」など」

(子規・三十一歳。正月、松山で「ホトトギス」創刊(柳原極堂主宰)。十二月、子規庵で「第一回蕪村忌」を開く。 )

馬士につれ車夫につれ旅の日ぞ長き ID19176 制作年30 季節春 分類時候 季語日永

街道の旅人多き霞かな ID19219 制作年30 季節春 分類天文 季語霞

旅人の焼野に迷ひとげを踏む ID19245 制作年30 季節春 分類地理 季語焼野

旅人のついでに参る彼岸哉 ID19257 制作年30 季節春 分類人事 季語彼岸

人の子の凧あげて居る我は旅 ID19307 制作年30 季節春 分類人事 季語凧

旅人の知らで過ぎ行く清水哉 ID19606 制作年30 季節夏 分類地理 季語清水

京近く旅費の尽きたる袷哉 ID19637 制作年30 季節夏 分類人事 季語袷

閑古鳥かなどゝ思へば旅淋し ID19753 制作年30 季節夏 分類動物 季語閑古鳥

朝寒や木曾に脚絆の旅心 ID19896 制作年30 季節秋 分類時候 季語朝寒

朝寒や脚絆に木曾の旅心 ID19897 制作年30 季節秋 分類時候 季語朝寒

旅籠屋の淨手場遠き夜寒哉 ID19919 制作年30 季節秋 分類時候 季語夜寒

更科や旅人見ゆる十日月 ID19980 制作年30 季節秋 分類天文 季語月

雨晴れて旅僧おこす月見哉 ID20120 制作年30 季節秋 分類人事 季語月見

こほろぎに宿かる蝶の旅寐哉 ID20156 制作年30 季節秋 分類動物 季語蟋蟀

こほろぎに宿かる旅の胡蝶哉 ID20158 制作年30 季節秋 分類動物 季語蟋蟀

朝飯に木犀匂ふ旅籠哉 ID20191 制作年30 季節秋 分類植物 季語木犀

山葛の風に動きて旅淋し ID20205 制作年30 季節秋 分類植物 季語葛

柿くふて腹痛み出す旅籠哉 ID20210 制作年30 季節秋 分類植物 季語柿

旅人の荷にかけし粟の一穗哉 ID20282 制作年30 季節秋 分類植物 季語粟

初旅をなぐさめ顔の野菊哉 ID20332 制作年30 季節秋 分類植物 季語野菊

旅二人話盡きたる枯野哉 ID20502 制作年30 季節冬 分類天文 季語枯野

旅二人話盡きぬる枯野哉 ID20503 制作年30 季節冬 分類天文 季語枯野

旅二人話なくて越す枯野哉 ID20504 制作年30 季節冬 分類天文 季語枯野

我は京へ神は出雲へ道二つ ID20511 制作年30 季節冬 分類人事 季語神の旅

鯨突に通り合せし旅路哉 ID20633 制作年30 季節冬 分類動物 季語鯨

旅にして水鳥多き池を見つ ID20647 制作年30 季節冬 分類動物 季語水鳥

獻上や五十三次鷹の旅 ID20660 制作年30 季節冬 分類動物 季語鷹

吹きおろす木葉の中を旅の人 ID20703 制作年30 季節冬 分類植物 季語落葉

(漱石・三十一歳。「子規宛句稿(二十二~二十七)。)

1003 汽車を遂(とひ)て煙這行(はひゆく)枯野哉(明治三十年「子規へ送りたる句稿二十一」)

1007 かたまつて野武士落行(おちゆく) 枯野哉(明治三十年「子規へ送りたる句稿二十一」)

1008 星飛ぶや枯野に動く椎の影(同上。前書「魏叔子(ぎしゅくし)大鉄推伝一句」)

1009 島一つ吹き返さるゝ枯野かな(同上)

(寅彦・二十歳。七月、阪井夏子(十五歳)と結婚。夏目漱石を訪ね俳句の話を聞く。)

枯野行けば道連(づれ)は影法師かな(明治三十一年作)

山あれて灰の降りたる枯野かな(明治三十一年~二年作)

美しき女に逢ひし枯野かな(大正六年作)

(東洋城・二十歳。松山中学在学中に、熊本五高教授に句を送って添削して貰ふようになり、上京後根岸の子規庵へ通ひ初めた。一高では、潮音、三子、狐雁が仲間であり、教師には五城がゐた。子規庵のほか、ホトトギス例会や碧悟桐庵会への出席も欠かさなかった。俳号は、一声、造酒、造酒充、二葉、みどりとも号した。)

藁しべに蒟蒻さげて枯野かな(明治三十七年作)

鷲の居る石に日当る枯野かな(明治四十一年作)

電線に魂入りし枯野かな(同上)

かゝる里に生れて死ぬる枯野人(同上)

虎の子に鶯飼へり枯野茶屋(同上)

つひそこの火山十里や枯野原(同上)

世の終を入日に見せし枯野かな(同上)

(参考) 「正岡子規の俳句革新(一)」周辺

https://blog.goo.ne.jp/seisei14/e/e0b36fc7362cdd8f080c01a196827075

「旅装での子規(一)」(明治二十六年「はてしらずの記(東北旅行)」の頃?)

https://tenki.jp/suppl/emi_iwaki/2017/06/12/23271.html

正岡子規の「俳句革新」 (抜粋)

目次

⑴ 「俳句革新」の原点 (アマチュアリズムの視点)

⑵ 芭蕉の実像と虚像 (『芭蕉雑談』の意味するもの)

⑶ 子規の俳句観(『俳諧大要』その一)

⑷ 子規の写生論 (『俳諧大要』その二)

⑸ 子規の俳句修学論(『俳諧大要』その三)

⑹ 子規の連句非文学論 (『俳諧大要』その四)

⑺ 蕪村再発見 (『俳人蕪村』の意味するもの)

⑻ 子規の実像と虚像 (「子規俳論」の総括的考察)

(参考文献)

① 『子規全集第四巻(俳論俳話)』(浅原勝解題)・講談社(昭和 五〇)

② 『子規全集第五巻(俳論俳話)』(尾形仂解題)・講談社(昭和五〇)

③ 『正岡子規集(日本近代文学体系)(松井利彦校注)・角川書店(昭和四七)

④ 『正岡子規』(松井利彦著)・桜楓社(昭和五四)

⑤ 『俳句・短歌(近代文学鑑賞講座)』(山本健吉編)・角川書店(昭和三五)

⑥ 『俳句講座七(現代俳句史)』(加藤楸邨他著)・明治書院(昭和三四)

⑦ 『俳句講座八(現代作家論)』(山口誓子他著)・明治書院(昭和三三)

⑧ 『子規と漱石と私』(高浜虚子著)・永田書房(昭和五八)

⑨ 『俳句で読む正岡子規』(山下一海著)・永田書房(平成四)

⑩ 『正岡子規』(粟津則雄著)・講談社(平成七)

☆ その他「本文」中に記載

⑴ 「俳句革新」の原点 (アマチュアリズムの視点)

慶応四年(一八六八)七月、江戸は東京に改称され、その年の九月、年号が明治に改元された。明治維新は、日本のあらゆる面において一大変革をもたらした。

その一大変革とは、日本文学史上、古典文学から近代文学への衣替えでもあった。それは、いわば、それまでの和服という衣を脱ぎ棄てて、新しい洋服という衣で身を包むという革新的なことを意味した。

即ち、これを芭蕉の樹立した俳諧(連句・発句)という世界でいえば、それは、芭蕉以来、営々と続いていたその俳諧(連句・発句)という和服は、明治二十年代に入り、正岡子規(一八六七~一九〇二)によって、近代の「俳句」という新しい洋服に生まれ変わってしまうのである。

これが、子規の「俳句革新」であり、これが「月並俳句(つきなみはいく)から近代俳句」への移行でもあった。

この子規の「俳句革新」とは何だったのであろうか。

子規の「俳句革新」というのは、「書生(アマ)の、書生(アマ)のための、書生(アマチュア)による」俳句革新運動であった。 子規が批判の対象とした、月並(月次)俳句とは、当時の俳諧の宗匠達が開く毎月の例会を意味したが、子規は、それらの月並俳句を「平凡・陳腐・卑俗」として攻撃したのである。

そして、子規の月並俳句(旧派)の批判と子規らが目指す近代俳句(新派)との違いは、子規は、その『俳句問答』(明治二十九年五月から九月まで「日本」新聞に連載され、後に刊行本となる)において、要約すれば以下のとおりに主張するのである。

○問 新俳句と月並俳句とは句作に差異あるものと考へられる。果して差異あらば新俳句は如何なる点を主眼とし月並句は如何なる点を主眼として句作するものなりや

○答 第一は、我(注・新俳句)は直接に感情に訴へんと欲し、彼(注・月並俳句)は往々智識(注・知識)に訴へんと欲す。

○第二は、我(注・新俳句)は意匠の陳腐なるを嫌へども、彼(注・月並俳句)は意匠の陳腐を嫌ふこと我より少なし、寧ろ彼は陳腐を好み新奇を嫌ふ傾向あり。

○第三は、我(注・新俳句)は言語の懈弛(注・たるみ)を嫌ひ彼(注・月並俳句)は言語の懈弛(注・たるみ)を嫌ふこと我より少なし、寧ろ彼は懈弛(注・たるみ)を好み緊密を嫌ふ傾向あり。

○第四は、我(注・新俳句)は音調の調和する限りに於て雅語俗語漢語洋語を問はず、彼(注・月並俳句)は洋語を排斥し漢語は自己が用ゐなれたる狭き範囲を出づべからずとし雅語も多くは用ゐず。

○第五は、我(注・」新俳句)に俳諧の系統無く又流派無し、彼(注・月並俳句)は俳諧の系統と流派とを有し且つ之があるが為に特殊の光栄ありと自信せるが如し、従って其派の開祖及び其伝統を受けたる人には特別の尊敬を表し且つ其人等の著作を無比の価値あるものとす。我(注・新俳句)はある俳人を尊敬することあれどもそは其著作の佳なるが為なり。されども尊敬を表する俳人の著作といへども佳なる者と佳ならざる者とあり。正当に言へば我(注・新俳句)は其人を尊敬せずして其著作を尊敬するなり。故に我(注・新俳句)は多くの反対せる流派に於て俳句を認め又悪句を認む。

この第一から第五までの子規の主張の中で、子規が最も強調したのは、この第五であった。即ち、子規が排斥して止まなかったものは、それは、日本という土地に平然と土俗化し風化した垢まみれの宗匠達が牛耳っいる、その古色蒼然とした宗匠俳諧への痛罵であった。

それは、作品そのものというよりは、宗匠という人種への挑戦であった。即ち、言葉を変えていえば、それは、当時の権威の象徴でもある宗匠(プロ・職業俳人)を排斥し、「「書生(アマ・素人)の、書生(アマ・素人)のための、書生(アマ・素人)による」俳句を標榜したのであった。

正岡子規の生涯というのは、実に三十五年という短いものであった。そして、喀血して子規(「卯の花をめがけてきたか時鳥」・「卯の花の散るまで鳴くか子規」より子規の由来があるとか)と号したのが、明治二十二年、子規十七歳の時、そして、病床の人となり、文字とおり『病牀六尺』の境遇に置かれたのが、明治二十八年、その二十八歳の時であった。

その永く病床にあったその短い生涯にあって、子規は、「俳句革新」と「短歌革新」において、超人的な足跡を残したのである。 その「俳句革新」は、明治二十五年(二十五歳の時)の『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』において口火が切られ、その「短歌革新」は、明治三十一年(三十一歳の時)の『歌よみに与ふる書』においてであった。

この「俳句革新」の第一声の『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』は、明治二十五年六月から十月にかけて「日本」新聞に連載されたものであった。

そして、この『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』は、その「俳句分類」の子規の作業を通しながら会得された古俳諧の膨大な情報集積を縦横に駆使しながら、随筆的に表したもので、当初から系統だった俳論という体裁ではなかった。

後に、単行本として出版されるに及び、それは、「俳諧史」・「俳諧論」・「俳人俳句」・「俳書批評」という分野で再編集されるのであった。

子規は、この俳話において、「俳諧」・「発句」という言葉のほかに、さりげなく「俳句」という言葉も用い、現在の「俳句」という分野を、「俳諧」・「発句」という分野から、全く、単独のものとして独立させるに至るのである。

即ち、その俳話は、「俳諧という名称」・「連歌と俳諧」・「延宝天和貞享の俳風」・「足利時代より元禄に至る発句」・「俳書」として、次に、「字余りの俳句」という項目が来て、この後に、この俳話において、最も注目すべき「俳句の前途」という俳論が続くのである。

そして、その前提には、「連歌と俳諧」という項目で、次のような、「俳諧」・「発句」という分野から「俳句」という分野に切り替えようとする、子規の主張の兆しが見られるのである。

○芭蕉は発句のみならず俳諧連歌(注・連句)にも一様に力を尽し其門弟の如きも猶其遺訓を守りしが後世に至りては単に十七字の発句を重んじ俳諧連歌(注・連句)は僅に其付属物として存ず(注・す)るの傾向あるが如し。

そして、この『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』において、最も注目すべき「俳句滅亡論」が、その「俳句の前途」において展開されるのである。それを要約すると以下のとおりとなる。

○日本の和歌俳句の如きは一首の字音僅に二三十に過ぎざれば之を錯列法(バーミュテーシヨン)に由て算するも其数に限りあるを知るべきなり。語を換へて之をいはゞ和歌(重に短歌をいふ)俳句は早晩其限りに達して最早此上に一首の新しきものだに作り得べからさ(注・ざ)るに至るべしと。

○試みに見よ古往今来吟詠せし所の幾万の和歌俳句は一見其面目を異にするが如しといへども細かに之を観(注・み)広く之を比ぶれば其類似せる者真に幾何(注・いくばく)ぞや。弟子は師より脱化し来り後輩は先哲より剽窃(注・窃は旧字体)し去りて作為せる者比々皆是れなり。

○終に一箇の新観念を提起するものなし。而して世の下るに従い平凡宗匠平凡歌人のみ多く現はるゝは罪其人に在りとはいへ一は和歌又俳句其物の狭隘なるによらずんばあらざるなり。

○さらば和歌俳句の運命は何れの時に窮まると。対へて云ふ。其窮り盡すの時は固より之を知るべからずといへども概言すれば俳句は已に盡きたりと思ふなり。よし未だ盡きずとするも明治年間に盡きんこと期して待つべきなり。

(子規・三十一歳。正月、松山で「ホトトギス」創刊(柳原極堂主宰)。十二月、子規庵で「第一回蕪村忌」を開く。 )

馬士につれ車夫につれ旅の日ぞ長き ID19176 制作年30 季節春 分類時候 季語日永

街道の旅人多き霞かな ID19219 制作年30 季節春 分類天文 季語霞

旅人の焼野に迷ひとげを踏む ID19245 制作年30 季節春 分類地理 季語焼野

旅人のついでに参る彼岸哉 ID19257 制作年30 季節春 分類人事 季語彼岸

人の子の凧あげて居る我は旅 ID19307 制作年30 季節春 分類人事 季語凧

旅人の知らで過ぎ行く清水哉 ID19606 制作年30 季節夏 分類地理 季語清水

京近く旅費の尽きたる袷哉 ID19637 制作年30 季節夏 分類人事 季語袷

閑古鳥かなどゝ思へば旅淋し ID19753 制作年30 季節夏 分類動物 季語閑古鳥

朝寒や木曾に脚絆の旅心 ID19896 制作年30 季節秋 分類時候 季語朝寒

朝寒や脚絆に木曾の旅心 ID19897 制作年30 季節秋 分類時候 季語朝寒

旅籠屋の淨手場遠き夜寒哉 ID19919 制作年30 季節秋 分類時候 季語夜寒

更科や旅人見ゆる十日月 ID19980 制作年30 季節秋 分類天文 季語月

雨晴れて旅僧おこす月見哉 ID20120 制作年30 季節秋 分類人事 季語月見

こほろぎに宿かる蝶の旅寐哉 ID20156 制作年30 季節秋 分類動物 季語蟋蟀

こほろぎに宿かる旅の胡蝶哉 ID20158 制作年30 季節秋 分類動物 季語蟋蟀

朝飯に木犀匂ふ旅籠哉 ID20191 制作年30 季節秋 分類植物 季語木犀

山葛の風に動きて旅淋し ID20205 制作年30 季節秋 分類植物 季語葛