四季花卉下絵古今集和歌巻(その十二) [光悦・宗達・素庵]

その十二 妙顕寺の「尾形光琳の墓」など

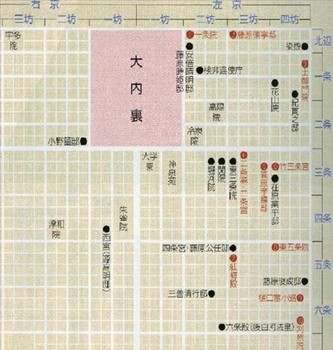

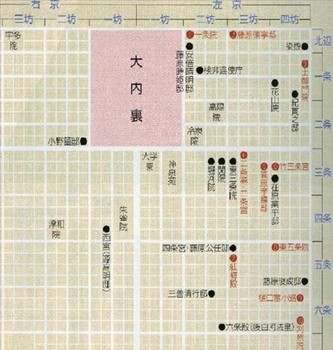

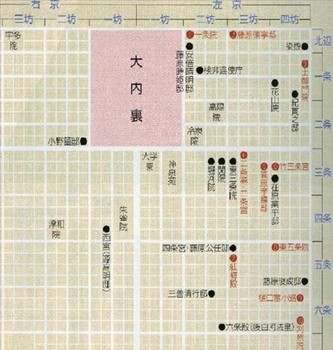

B図:寛永後萬治前洛中絵図(部分図・京都大学附属図書館蔵)

https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/libraries/uv-wrapper/uv.php?archive=metadata_manifest&id=RB00000143#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=30213%2C8303%2C3087%2C6111&r=270

上図(B図)の中央上部が、本阿弥家(そして光悦)の菩提寺の「本法寺」、その左側(西側)には、光悦筆の「立正安国論」を所蔵している「妙蓮寺」、そして、右側(東側)は、「妙顕寺」である。

この「妙顕寺」は、「本能寺」が織田信長の京都の宿泊寺とすると、「妙顕寺」は豊臣秀吉の京都の宿泊寺と、秀吉と関係の深い「日蓮宗大本山」の、京都法華宗の根本をなす寺である。そして、この「妙顕寺」の塔頭(本寺=妙顕寺の境内にある小寺)の「泉妙院」(妙顕寺の興善院の旧跡)が、尾形光琳・乾山の「尾形家」の菩提所なのである。

この「泉妙院」については、下記のアドレスで紹介されている。

https://kyotofukoh.jp/report350.html

そのアドレスの「泉妙院」のマップ図は、次のとおりである。

C図「妙顕寺と泉妙院」マップ図(中央上部の赤の位置マークの地点=泉妙院)

ここには(C図)、光悦と等伯と関係の深い「本法寺」(日蓮宗本山)も、「妙蓮寺」(本門法華宗大本山)も図示されていないが、「本法寺」は、この地図の「茶道総合資料館」の右(東)寄り、そして、「妙蓮寺」は左(西)寄りに位置する。

https://blog.goo.ne.jp/korede193/e/788d6d021e1305253c20b39434684815

↓

尾形光琳とその一族の墓は、日蓮宗大本山妙顕寺の表門の東に接する塔頭・泉妙院にあって境内の北隅に南面する4つの墓石がそれである。この内中央の大小2基の墓石が古く、光琳の没後につくられたもので、大碑の方には尾形家の初代伊春以下、2代道柏(光琳の曾祖父)、3代宗伯(光琳の祖父)、4代宗甫(光琳の叔父)、5代宗謙(光琳の父)及び光琳の「長江軒寂明青々光琳」の法名がきざまれ、小碑の方には、光琳の弟乾山の法名「雲海深省居士」をはじめ10数名の名がみえ、尾形家の有為転変さを如実に示しているようである。

↓

尾形(緒方)家はもと武家であったが、のちに町人になり、雁金屋と号し、京呉服商を営み、巨万の財を成した江戸初期の豪商である。2代目道柏までは貧乏であったが、本阿弥光悦の姉(日秀)を妻に迎えてから家運は次第に栄え、後には上層町人の筆頭の一人となった。

↓

このような家柄であったから、当然墓も立派なものを建てるべきであるが、5代目宗謙の子 藤三郎、子 市之丞(光琳)兄弟の徹底的な遊蕩によって、家庭を蕩尽し、のちには個々の墓をたてることができず、このような合葬墓としたものだろう。墓石の側面に「小形」とあるのは、晩年の光琳が家運の挽回を図って「尾形」と姓を改めたのだが、ついに復興することができず、光琳の没後しばらくして同家は断絶した。元来、尾形家の宿坊は興善院といい、今の泉妙院のあたりにあったと伝える。しかし尾形家断絶後は墓のみ残して取り払い、本行院(妙顕寺塔頭)の管理下に入った。その本行院も天明の大火によって焼亡したので、墓は妙顕寺の総墓地に移すことに至った。

↓

光琳が没して100年後に画家酒井抱一は光琳を追慕するあまり上洛し(メモ:抱一の名代・佐原鞠塢を派遣し、調査させる)、尾形家の墓に詣で、本行院跡に光琳だけの墓を建てたのが、現在善行院(妙顕寺塔頭)の南にあるのがそれである。これには表面に「長江軒青々光琳墓」、側面に「文政2年(1819)画家酒井抱一再建」の旨をしるしている。一方、泉妙院は天保2年(1831)尾形家の宿坊興善院跡に建立され、旧本行院が預かっていた尾形家先祖の墓を管理し、またその菩提寺となったが、一般には酒井抱一の建てた墓が光琳の本墓とみられ、妙顕寺総墓地のある肝心の古い墓は忘れられたかたちになっていた。近年、光琳・乾山兄弟の名が有名になるにつれ、寺もほっておけなくなり、昭和37年、総墓地から古い墓を移し、さらに昭和57年有志の人によって、光琳・乾山両人の供養塔(宝塔)が建立され、併せて光琳の位牌が保管されるに至った。

D図「尾形光琳邸宅跡」(上御霊前通東入る北側=上記赤の位置マーク)

https://blog.goo.ne.jp/korede193/e/788d6d021e1305253c20b39434684815

↓

上御霊神社より西、烏丸通に及ぶ上御霊中町の西北部は、尾形光琳が生涯の半ばをすごし、ここで没したところである。光琳は呉服商 雁金屋宗謙の次男として、万治元年(1658)に生まれた金持ちのぼんぼんで、若い頃から兄藤三郎とともにぜいたく三昧な生活を送ったため、兄は廃嫡となり、父が亡くなって家督をついだ頃家業は左前になっていた。そこで上京区智恵光院中立売下ル西側、山里町にあった広大な屋敷を売り払い、上京薮内町とよばれていたこの地に転居するに至った。

https://ja.kyoto.travel/journey/winter2018/special/public01.php?special_exhibition_id=8

E図 長谷川等伯筆「波龍図屏風」(六曲一隻のうち「第二扇から第四扇) 本法寺蔵

上記は、等伯の本法寺所蔵の「波龍図屏風」(六曲一隻)の部分図である。等伯には、この種の「龍虎図」を何点か手掛けているが、その代表的なものが、下記のアドレスで紹介されているボストン美術館所蔵の「龍虎図屏風」(六曲一双)である。この作品には、「自雪舟五代長谷川法眼等伯」の署名があり、等伯、六十八歳の時のものである。

https://j-art.hix05.com/16.2.hasegawa-tohaku/tohaku16.ryuko.html

F図 長谷川等伯筆「龍虎図屏風」(六曲一双のうち「左隻の第四扇から第六扇) ボストン美術館蔵(綴プロジェクト画像)

https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kinsei/item09.html

J図 尾形光琳筆「竹虎図」(紙本墨画 28.3×39.0cm) 京都国立博物館蔵

【著色の花鳥図や草花図などを描く時の光琳には、どこかしら肩肘張ったように見受けられる場合があるが、墨画に関してはまことに軽妙で、親しみ易い作品が多い。その代表作品が「維摩図」と本図である。竹林を背景にちんまりと腰をおろした虎は、いたずらっ子のようなやんちゃな眼をして横を睨む。中国画の影響を受けた狩野山楽などの「龍虎図」が、強烈な力と力の対決の場面に仕上げているのに比すれば、これはもはや戯画とでも称すべき画風であって、本図が対幅であったとすれば、龍もまた愛くるしい龍であるに違いない。それにしても戯画を描くということは、画家の自由性を物語って余りある。】

この光琳の「虎」(J図)は、等伯の「虎」(F図)に通じていて、それを一層戯画化し、「まことに軽妙で、親しみ易い作品」に仕上がっている。

https://global.canon/ja/tsuzuri/works/17.html

H図 俵屋宗達筆「雲龍図屏風」(六曲一双のうち「右隻の第一扇から第三扇) フリーア美術館蔵(綴プロジェクト画像)

https://j-art.hix05.com/17sotatsu/sotatsu13.unryu.html

【「雲龍図屏風」は、「松島図屏風」とともに海外に流出した宗達の傑作。ワシントンのフリーア美術館が所蔵している。水墨画の名品だ。六曲一双の屏風絵で、左右の龍が互いに睨みあっている図柄だ。どちらも背景を黒く塗りつぶすことで、龍の輪郭を浮かび上がらせる工夫をしている。また、波の描き方に、宗達らしい特徴がある。(中略)

こちらは右隻の図柄(メモ:上図H図)。左の龍とは対照的な姿勢で、左隻の龍を睨んでいる。その表情にはどこかしらユーモアが感じられる。波の描き方は、細い線を組み合わせる手法をとっているが、この手法は光琳や抱一にそのまま受け継がれていった。全体として、墨の濃淡を生かした、ダイナミックさを感じさせる絵である。(紙本墨画 各150.6×353.6㎝ フリーア美術館) 】

この宗達の「龍」(H図)も、等伯の「龍」(E図)の「厳しい目つき」ではなく、同じ等伯の「虎」(F図)の「優しげな眼つき」をも加味している雰囲気を有している。

これらは、等伯が、織田信長、そして、豊臣秀吉の激動の時代を潜り抜けてきた冷厳な絵師の眼とすると、宗達は、慶長五年(一六〇〇)の「関ヶ原の戦い」以後の「パクス・トクガワーナ」(戦乱なき徳川時代)の夜明け前後の、闊達自在な絵師の眼ということになろう。

そして、光琳は、その「パクス・トクガワーナ」(戦乱なき徳川時代)の頂点の「元禄文化」(「憂き世から浮世へ」の時代)の、華麗優美な絵師の眼ということになろう。

ここに一つ付け加えることは、これらの「等伯から宗達・光琳」への橋渡しをした中心人物こそ、等伯より、二十歳前後若い、そして、宗達・光琳と続く「琳派の創始者」(書家・陶芸家・蒔絵師・芸術家・茶人)たる本阿弥光悦その人ということになろう。

B図:寛永後萬治前洛中絵図(部分図・京都大学附属図書館蔵)

https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/libraries/uv-wrapper/uv.php?archive=metadata_manifest&id=RB00000143#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=30213%2C8303%2C3087%2C6111&r=270

上図(B図)の中央上部が、本阿弥家(そして光悦)の菩提寺の「本法寺」、その左側(西側)には、光悦筆の「立正安国論」を所蔵している「妙蓮寺」、そして、右側(東側)は、「妙顕寺」である。

この「妙顕寺」は、「本能寺」が織田信長の京都の宿泊寺とすると、「妙顕寺」は豊臣秀吉の京都の宿泊寺と、秀吉と関係の深い「日蓮宗大本山」の、京都法華宗の根本をなす寺である。そして、この「妙顕寺」の塔頭(本寺=妙顕寺の境内にある小寺)の「泉妙院」(妙顕寺の興善院の旧跡)が、尾形光琳・乾山の「尾形家」の菩提所なのである。

この「泉妙院」については、下記のアドレスで紹介されている。

https://kyotofukoh.jp/report350.html

そのアドレスの「泉妙院」のマップ図は、次のとおりである。

C図「妙顕寺と泉妙院」マップ図(中央上部の赤の位置マークの地点=泉妙院)

ここには(C図)、光悦と等伯と関係の深い「本法寺」(日蓮宗本山)も、「妙蓮寺」(本門法華宗大本山)も図示されていないが、「本法寺」は、この地図の「茶道総合資料館」の右(東)寄り、そして、「妙蓮寺」は左(西)寄りに位置する。

https://blog.goo.ne.jp/korede193/e/788d6d021e1305253c20b39434684815

↓

尾形光琳とその一族の墓は、日蓮宗大本山妙顕寺の表門の東に接する塔頭・泉妙院にあって境内の北隅に南面する4つの墓石がそれである。この内中央の大小2基の墓石が古く、光琳の没後につくられたもので、大碑の方には尾形家の初代伊春以下、2代道柏(光琳の曾祖父)、3代宗伯(光琳の祖父)、4代宗甫(光琳の叔父)、5代宗謙(光琳の父)及び光琳の「長江軒寂明青々光琳」の法名がきざまれ、小碑の方には、光琳の弟乾山の法名「雲海深省居士」をはじめ10数名の名がみえ、尾形家の有為転変さを如実に示しているようである。

↓

尾形(緒方)家はもと武家であったが、のちに町人になり、雁金屋と号し、京呉服商を営み、巨万の財を成した江戸初期の豪商である。2代目道柏までは貧乏であったが、本阿弥光悦の姉(日秀)を妻に迎えてから家運は次第に栄え、後には上層町人の筆頭の一人となった。

↓

このような家柄であったから、当然墓も立派なものを建てるべきであるが、5代目宗謙の子 藤三郎、子 市之丞(光琳)兄弟の徹底的な遊蕩によって、家庭を蕩尽し、のちには個々の墓をたてることができず、このような合葬墓としたものだろう。墓石の側面に「小形」とあるのは、晩年の光琳が家運の挽回を図って「尾形」と姓を改めたのだが、ついに復興することができず、光琳の没後しばらくして同家は断絶した。元来、尾形家の宿坊は興善院といい、今の泉妙院のあたりにあったと伝える。しかし尾形家断絶後は墓のみ残して取り払い、本行院(妙顕寺塔頭)の管理下に入った。その本行院も天明の大火によって焼亡したので、墓は妙顕寺の総墓地に移すことに至った。

↓

光琳が没して100年後に画家酒井抱一は光琳を追慕するあまり上洛し(メモ:抱一の名代・佐原鞠塢を派遣し、調査させる)、尾形家の墓に詣で、本行院跡に光琳だけの墓を建てたのが、現在善行院(妙顕寺塔頭)の南にあるのがそれである。これには表面に「長江軒青々光琳墓」、側面に「文政2年(1819)画家酒井抱一再建」の旨をしるしている。一方、泉妙院は天保2年(1831)尾形家の宿坊興善院跡に建立され、旧本行院が預かっていた尾形家先祖の墓を管理し、またその菩提寺となったが、一般には酒井抱一の建てた墓が光琳の本墓とみられ、妙顕寺総墓地のある肝心の古い墓は忘れられたかたちになっていた。近年、光琳・乾山兄弟の名が有名になるにつれ、寺もほっておけなくなり、昭和37年、総墓地から古い墓を移し、さらに昭和57年有志の人によって、光琳・乾山両人の供養塔(宝塔)が建立され、併せて光琳の位牌が保管されるに至った。

D図「尾形光琳邸宅跡」(上御霊前通東入る北側=上記赤の位置マーク)

https://blog.goo.ne.jp/korede193/e/788d6d021e1305253c20b39434684815

↓

上御霊神社より西、烏丸通に及ぶ上御霊中町の西北部は、尾形光琳が生涯の半ばをすごし、ここで没したところである。光琳は呉服商 雁金屋宗謙の次男として、万治元年(1658)に生まれた金持ちのぼんぼんで、若い頃から兄藤三郎とともにぜいたく三昧な生活を送ったため、兄は廃嫡となり、父が亡くなって家督をついだ頃家業は左前になっていた。そこで上京区智恵光院中立売下ル西側、山里町にあった広大な屋敷を売り払い、上京薮内町とよばれていたこの地に転居するに至った。

https://ja.kyoto.travel/journey/winter2018/special/public01.php?special_exhibition_id=8

E図 長谷川等伯筆「波龍図屏風」(六曲一隻のうち「第二扇から第四扇) 本法寺蔵

上記は、等伯の本法寺所蔵の「波龍図屏風」(六曲一隻)の部分図である。等伯には、この種の「龍虎図」を何点か手掛けているが、その代表的なものが、下記のアドレスで紹介されているボストン美術館所蔵の「龍虎図屏風」(六曲一双)である。この作品には、「自雪舟五代長谷川法眼等伯」の署名があり、等伯、六十八歳の時のものである。

https://j-art.hix05.com/16.2.hasegawa-tohaku/tohaku16.ryuko.html

F図 長谷川等伯筆「龍虎図屏風」(六曲一双のうち「左隻の第四扇から第六扇) ボストン美術館蔵(綴プロジェクト画像)

https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kinsei/item09.html

J図 尾形光琳筆「竹虎図」(紙本墨画 28.3×39.0cm) 京都国立博物館蔵

【著色の花鳥図や草花図などを描く時の光琳には、どこかしら肩肘張ったように見受けられる場合があるが、墨画に関してはまことに軽妙で、親しみ易い作品が多い。その代表作品が「維摩図」と本図である。竹林を背景にちんまりと腰をおろした虎は、いたずらっ子のようなやんちゃな眼をして横を睨む。中国画の影響を受けた狩野山楽などの「龍虎図」が、強烈な力と力の対決の場面に仕上げているのに比すれば、これはもはや戯画とでも称すべき画風であって、本図が対幅であったとすれば、龍もまた愛くるしい龍であるに違いない。それにしても戯画を描くということは、画家の自由性を物語って余りある。】

この光琳の「虎」(J図)は、等伯の「虎」(F図)に通じていて、それを一層戯画化し、「まことに軽妙で、親しみ易い作品」に仕上がっている。

https://global.canon/ja/tsuzuri/works/17.html

H図 俵屋宗達筆「雲龍図屏風」(六曲一双のうち「右隻の第一扇から第三扇) フリーア美術館蔵(綴プロジェクト画像)

https://j-art.hix05.com/17sotatsu/sotatsu13.unryu.html

【「雲龍図屏風」は、「松島図屏風」とともに海外に流出した宗達の傑作。ワシントンのフリーア美術館が所蔵している。水墨画の名品だ。六曲一双の屏風絵で、左右の龍が互いに睨みあっている図柄だ。どちらも背景を黒く塗りつぶすことで、龍の輪郭を浮かび上がらせる工夫をしている。また、波の描き方に、宗達らしい特徴がある。(中略)

こちらは右隻の図柄(メモ:上図H図)。左の龍とは対照的な姿勢で、左隻の龍を睨んでいる。その表情にはどこかしらユーモアが感じられる。波の描き方は、細い線を組み合わせる手法をとっているが、この手法は光琳や抱一にそのまま受け継がれていった。全体として、墨の濃淡を生かした、ダイナミックさを感じさせる絵である。(紙本墨画 各150.6×353.6㎝ フリーア美術館) 】

この宗達の「龍」(H図)も、等伯の「龍」(E図)の「厳しい目つき」ではなく、同じ等伯の「虎」(F図)の「優しげな眼つき」をも加味している雰囲気を有している。

これらは、等伯が、織田信長、そして、豊臣秀吉の激動の時代を潜り抜けてきた冷厳な絵師の眼とすると、宗達は、慶長五年(一六〇〇)の「関ヶ原の戦い」以後の「パクス・トクガワーナ」(戦乱なき徳川時代)の夜明け前後の、闊達自在な絵師の眼ということになろう。

そして、光琳は、その「パクス・トクガワーナ」(戦乱なき徳川時代)の頂点の「元禄文化」(「憂き世から浮世へ」の時代)の、華麗優美な絵師の眼ということになろう。

ここに一つ付け加えることは、これらの「等伯から宗達・光琳」への橋渡しをした中心人物こそ、等伯より、二十歳前後若い、そして、宗達・光琳と続く「琳派の創始者」(書家・陶芸家・蒔絵師・芸術家・茶人)たる本阿弥光悦その人ということになろう。

四季花卉下絵古今集和歌巻(その十一) [光悦・宗達・素庵]

その十一 妙蓮寺の「立正安国論」(光悦筆)

B図:寛永後萬治前洛中絵図(部分図・京都大学附属図書館蔵)

https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/libraries/uv-wrapper/uv.php?archive=metadata_manifest&id=RB00000143#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=30213%2C8303%2C3087%2C6111&r=270

上図(B図)の中央上部に「本法寺」、その左側(西)に「妙蓮寺」がある。ここに、光悦筆の「立正安国論 と「始聞仏乗義」とが所蔵されている。「本阿弥光悦略年表」(『光悦―琳派の創始者―(河野元昭編)所収)の元和五年(一六一九)の項に、次のような記述がある

【元和五年(一六一九) 六十二歳 本阿弥宗家九代光徳没する(一五五六~)。母の忌日にあたって『立正安国論』を、父の忌日にあたって『始聞仏乗義(儀)』を、それぞれ京都妙蓮寺の日源上人のために書く。加賀藩の長九郎左衛門連龍没する(一五四六~)。角倉素庵嵯峨に退隠して学究生活に入る。 】

本阿弥宗家(本阿弥一類=一族)の菩提寺は「本法寺」で、本阿弥家と本法寺との関係については、下記のアドレスが参考となる。

https://eishouzan.honpouji.nichiren-shu.jp/info/info.htm

「本法寺」は日蓮宗の本山(由緒寺院、開祖=日親、開基=本阿弥清信)、この「妙蓮寺」は本門法華宗の大本山(開祖=日像、開基=柳屋仲興)で、共に、天正十五年(一五八七)の、豊臣秀吉の命(聚楽第の整備に伴う都市改造)により、現在地に移転したことに伴う、強制的な隣接関係ということになる。

この「聚楽第の整備に伴う都市改造」については、次のアドレスが参考となる。

https://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000012443.html

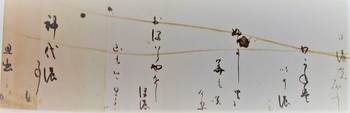

この「妙蓮寺」には、「立正安国論(三九・一㎝×三五一・四㎝)」と「始聞仏乗義(三九・一㎝×八七六㎝)」とが、当時の、「妙蓮寺法印権大僧都日源上人依御所望書之」とし、前者には「元和五年七月五日」(光悦の父の忌日)、後者には「元和五年十二月二十七日」(母の忌日)とを記し、「大虚庵光悦(花押)」の署名したものを、今に遺している。

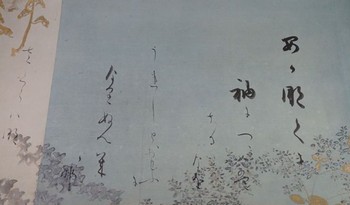

※立正安国論 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説136

(巻頭の部分)

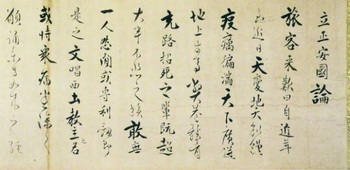

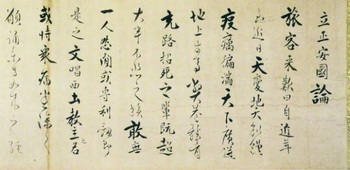

【立正安国論

「旅客来たりて嘆いて曰く、

近年より近日に至るまで、

天変地夭飢饉疫癘遍く天下に満ち、

広く地上にはびこる。

牛馬巷に斃れ、骸骨路に充てり。

死を招くの輩既に大半に超え、

之を悲しまざるの族敢えて一人も無し。

然る間或いは利剣即是の文を専らとして、

西土教主の名を唱え、

或いは衆病悉除の願を恃んで、

東方如来の経を誦し、」 】

※立正安国論 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説136

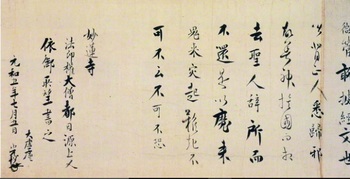

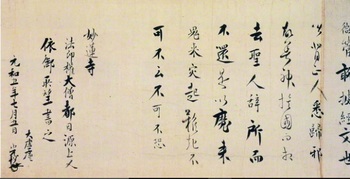

(巻末の部分)

【いささか経文を披きたるに、世皆正に背き、

人悉く悪に帰す。故に善神国を捨てて相去り、

聖人所を辞して還らず、

是を以て魔来たり鬼来たり、

災起こり難起こる、言わずんばあるべからず、

恐れずんばあるべからずと。

妙蓮寺

法印権大僧都日源上人

依御所望書之(御所望に依って之を書す。)

元和五年七五日

大虚庵 光悦(花押) 】

(「巻頭」と巻末との間に次の文章が続く=この図録は省略されている)

http://www.daianzi.com/ronbun/ronb0138.htm

【然りと雖も、唯肝胆をくだくのみにしていよいよ

飢疫にせまる。

乞客目に溢れ、死人眼に満てり。

屍を臥せて観となし、尸を並べて橋と作す。

観ればそれ二離璧を合わせ、

五緯珠を連ね、三宝世に在し、

百王未だ窮らざるに、この世早く衰え、

その法何ぞ廃れたる。

是何なる禍に依り、是何なる誤りに由るや。

主人の曰く、独り此の事を愁えて胸臆に憤す。

客来たりて共に嘆く、しばしば談話を致さん。

それ出家して道に入る者は、

法に依って仏を期する也。

しかるに今神術もかなわず、仏威も験無し。

つぶさに当世の体をみて、

愚にして後生の疑いを発す。

然れば則ち円覆を仰いで恨みを呑み。

方載に俯して慮りを深くす。つらつら微管を傾け、

いささか経文を披きたるに、世皆正に背き、

人悉く悪に帰す。故に善神国を捨てて相去り、 】

https://ci.nii.ac.jp/naid/110008915196

↓

本阿弥光悦筆《立正安国論》《始聞仏乗義》について

Rissho Ankoku-ron and Shimonbutsujo-gi by Hon'ami Koetsu

高橋 伸城(TAKAHASHI Nobushiro 立命館大学文学研究科)

↓

【 (要点抜粋)

この寺院の再興が前政権者であった豊臣秀吉の都市計画によるものであることを考えると、日源の任期は政治的過渡期である慶長から元和に重なっていたと思われる。では日源と光悦の接点はどこにあったのか。この問題についても、寺院などに残る文書は多くを語らない。唯一手がかりとなるのが、光悦から妙蓮寺宛てに送られた手紙である。これは妙蓮寺の本光院に宛てられたものであり、光悦が昵懇にしていた神尾之直への伝言を託している。文中に膳所藩主の菅沼定芳に頼まれたという揮毫の話が出てくるが、定芳と光悦との交流を考えるとこの手紙が書かれたのは元和中期以降と推測できる。つまり、《立正安国論》等が書かれた時期にはすでに、妙蓮寺を通じて光悦と彼の友人間でメッセージの受け渡しを行うような関係が築かれていたのである。

また、妙蓮寺と光悦とのつながりを考える上で、地理的な要素も考慮しなければなるまい。秀吉の聚楽第建設によって、天正十五年(一五八七)頃から洛中の多くの寺院が移転を余儀なくされた。京都の法華宗において中心的役割を果たしてきた本法寺も例外ではなく、秀吉の命が下ってから間もなく、一条堀川から現在の堀川寺之内へと移動している。同じように妙蓮寺も都市の再編成から逃れることはできず、天文年間以降そこにあった大宮西北小路を去ることになるのだが、その移転地は本法寺のちょうど真向いであった。堀川通りを挟んで、本法寺と妙蓮寺は対峙する形になったのである

(中略)

日源もしくは光悦がなぜ「立正安国論」と「始聞仏乗義」をテキストに選んだかについては、やはり法華宗内での両書の扱われ方と無関係ではない。「立正安国論」はもともと、日蓮が文応元年(一二六〇)に国家諫暁を目的として北条時頼に提出したものである。当時、鎌倉を中心に多発していた天変地異を法華経への違背によるものとし、日蓮は時頼に改宗を迫ったのだ。臨済宗に帰依していた時頼は当然のことながらこれを退け、日蓮の迫害に満ちた人生が始まるのである。時頼に提出された「立正安国論」の原本は行方が知れないが、日蓮当人による写しが中山法華経寺に残っている。法華宗の間では重書中の重書とされ、繰り返しその教義について講義されたのみならず、後に述べるように写本も数多くつくられた。光悦の書の題材に選ばれたのも不思議ではない。

「始聞仏乗義」についても中山法華経寺に真蹟が残っており、元和頃に 最初に出版されたと考えられている『録内御書』にも、「立正安国(論」ともども収録されている((())。これは建治四年(一二七八)、日蓮から弟子の一人である富木常忍に宛てられた消息であり、内容は日蓮仏法の教義を巡る問答となっている。そして最後に、末法の凡夫がこの法華経の法門を聞けば、自身のみならず父母までをも成仏させることができると結んで終わっている。日蓮の直弟子の一人であった日興が「始聞仏乗義」を写していることなどからも、日蓮の生前からいかにこの書が大切に受け止められてきたかがわかるであろう。

(中略)

日蓮提唱の文字曼荼羅を本尊としてきた法華宗においては、書の内容だけではなく、日蓮が残した文字の形そのものも写し取るべき神聖なものであった。現在、鎌倉の妙本寺に保管されている「立正安国論」の写本は寂静房日進の筆になるものと言われているが、日蓮の原典と比べてみると、祖師の筆跡まで忠実になぞられた臨書であることがわかる(図7・図8)。

これら前例と照らし合わせると、光悦筆《立正安国論》《始聞仏乗義》の特異性がよりはっきりと浮かび上がってくる。それはつまり、光悦にそもそも日蓮の書を「写し取る」という意識はあったのかどうかという問題に言い換えられよう。

(中略)

光悦の書と日蓮のそれとを比較してみると、形と内容その両面において光悦は原典から逸脱していると言えよう。多数に上る脱字や教義に関わる誤字などは、本来の写経では許されることではない。これは、光悦の書写態度の不遜や教義の無理解からくるというよりも、そもそも彼の目指すべきものが写経者のそれとは違ったと考える方が自然であろう。《立正安国論》や《始聞仏乗義》に見られる光悦の筆は、それが写経の枠にはまるものではなく、書の「作品」として鑑賞されるべきものであることをより強調してはいないだろうか。

(後略) 】

(本法寺の重要文化財) 『ウィキペディア(Wikipedia)』

重要文化財(国指定)

松尾社一切経3545巻(附 経箱38合)

奥書院及び玄関の間障壁画 38面 長谷川派

紙本金地著色松桜図 一之間 襖貼付8、天袋貼付4

紙本金地著色松桜図 二之間 襖貼付8

紙本金地著色松杉桜図 脇一之間 襖貼付6

紙本金地著色松桜図 玄関之間 襖貼付12

附指定:紙本著色柳図 脇二之間 襖貼付4

伏見天皇宸翰法華経(沈金箱入り)8巻

※立正安国論 本阿弥光悦筆

※始聞仏乗義 本阿弥光悦筆

(メモ)

※立正安国論 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説136

紙本 一巻 三九・一㎝×三五一・四㎝ 元和五年(一六一九)

※始聞仏乗義 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説137

紙本 一巻 三九・一㎝×八七六㎝ 元和五年(一六一九)

B図:寛永後萬治前洛中絵図(部分図・京都大学附属図書館蔵)

https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/libraries/uv-wrapper/uv.php?archive=metadata_manifest&id=RB00000143#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=30213%2C8303%2C3087%2C6111&r=270

上図(B図)の中央上部に「本法寺」、その左側(西)に「妙蓮寺」がある。ここに、光悦筆の「立正安国論 と「始聞仏乗義」とが所蔵されている。「本阿弥光悦略年表」(『光悦―琳派の創始者―(河野元昭編)所収)の元和五年(一六一九)の項に、次のような記述がある

【元和五年(一六一九) 六十二歳 本阿弥宗家九代光徳没する(一五五六~)。母の忌日にあたって『立正安国論』を、父の忌日にあたって『始聞仏乗義(儀)』を、それぞれ京都妙蓮寺の日源上人のために書く。加賀藩の長九郎左衛門連龍没する(一五四六~)。角倉素庵嵯峨に退隠して学究生活に入る。 】

本阿弥宗家(本阿弥一類=一族)の菩提寺は「本法寺」で、本阿弥家と本法寺との関係については、下記のアドレスが参考となる。

https://eishouzan.honpouji.nichiren-shu.jp/info/info.htm

「本法寺」は日蓮宗の本山(由緒寺院、開祖=日親、開基=本阿弥清信)、この「妙蓮寺」は本門法華宗の大本山(開祖=日像、開基=柳屋仲興)で、共に、天正十五年(一五八七)の、豊臣秀吉の命(聚楽第の整備に伴う都市改造)により、現在地に移転したことに伴う、強制的な隣接関係ということになる。

この「聚楽第の整備に伴う都市改造」については、次のアドレスが参考となる。

https://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000012443.html

この「妙蓮寺」には、「立正安国論(三九・一㎝×三五一・四㎝)」と「始聞仏乗義(三九・一㎝×八七六㎝)」とが、当時の、「妙蓮寺法印権大僧都日源上人依御所望書之」とし、前者には「元和五年七月五日」(光悦の父の忌日)、後者には「元和五年十二月二十七日」(母の忌日)とを記し、「大虚庵光悦(花押)」の署名したものを、今に遺している。

※立正安国論 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説136

(巻頭の部分)

【立正安国論

「旅客来たりて嘆いて曰く、

近年より近日に至るまで、

天変地夭飢饉疫癘遍く天下に満ち、

広く地上にはびこる。

牛馬巷に斃れ、骸骨路に充てり。

死を招くの輩既に大半に超え、

之を悲しまざるの族敢えて一人も無し。

然る間或いは利剣即是の文を専らとして、

西土教主の名を唱え、

或いは衆病悉除の願を恃んで、

東方如来の経を誦し、」 】

※立正安国論 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説136

(巻末の部分)

【いささか経文を披きたるに、世皆正に背き、

人悉く悪に帰す。故に善神国を捨てて相去り、

聖人所を辞して還らず、

是を以て魔来たり鬼来たり、

災起こり難起こる、言わずんばあるべからず、

恐れずんばあるべからずと。

妙蓮寺

法印権大僧都日源上人

依御所望書之(御所望に依って之を書す。)

元和五年七五日

大虚庵 光悦(花押) 】

(「巻頭」と巻末との間に次の文章が続く=この図録は省略されている)

http://www.daianzi.com/ronbun/ronb0138.htm

【然りと雖も、唯肝胆をくだくのみにしていよいよ

飢疫にせまる。

乞客目に溢れ、死人眼に満てり。

屍を臥せて観となし、尸を並べて橋と作す。

観ればそれ二離璧を合わせ、

五緯珠を連ね、三宝世に在し、

百王未だ窮らざるに、この世早く衰え、

その法何ぞ廃れたる。

是何なる禍に依り、是何なる誤りに由るや。

主人の曰く、独り此の事を愁えて胸臆に憤す。

客来たりて共に嘆く、しばしば談話を致さん。

それ出家して道に入る者は、

法に依って仏を期する也。

しかるに今神術もかなわず、仏威も験無し。

つぶさに当世の体をみて、

愚にして後生の疑いを発す。

然れば則ち円覆を仰いで恨みを呑み。

方載に俯して慮りを深くす。つらつら微管を傾け、

いささか経文を披きたるに、世皆正に背き、

人悉く悪に帰す。故に善神国を捨てて相去り、 】

https://ci.nii.ac.jp/naid/110008915196

↓

本阿弥光悦筆《立正安国論》《始聞仏乗義》について

Rissho Ankoku-ron and Shimonbutsujo-gi by Hon'ami Koetsu

高橋 伸城(TAKAHASHI Nobushiro 立命館大学文学研究科)

↓

【 (要点抜粋)

この寺院の再興が前政権者であった豊臣秀吉の都市計画によるものであることを考えると、日源の任期は政治的過渡期である慶長から元和に重なっていたと思われる。では日源と光悦の接点はどこにあったのか。この問題についても、寺院などに残る文書は多くを語らない。唯一手がかりとなるのが、光悦から妙蓮寺宛てに送られた手紙である。これは妙蓮寺の本光院に宛てられたものであり、光悦が昵懇にしていた神尾之直への伝言を託している。文中に膳所藩主の菅沼定芳に頼まれたという揮毫の話が出てくるが、定芳と光悦との交流を考えるとこの手紙が書かれたのは元和中期以降と推測できる。つまり、《立正安国論》等が書かれた時期にはすでに、妙蓮寺を通じて光悦と彼の友人間でメッセージの受け渡しを行うような関係が築かれていたのである。

また、妙蓮寺と光悦とのつながりを考える上で、地理的な要素も考慮しなければなるまい。秀吉の聚楽第建設によって、天正十五年(一五八七)頃から洛中の多くの寺院が移転を余儀なくされた。京都の法華宗において中心的役割を果たしてきた本法寺も例外ではなく、秀吉の命が下ってから間もなく、一条堀川から現在の堀川寺之内へと移動している。同じように妙蓮寺も都市の再編成から逃れることはできず、天文年間以降そこにあった大宮西北小路を去ることになるのだが、その移転地は本法寺のちょうど真向いであった。堀川通りを挟んで、本法寺と妙蓮寺は対峙する形になったのである

(中略)

日源もしくは光悦がなぜ「立正安国論」と「始聞仏乗義」をテキストに選んだかについては、やはり法華宗内での両書の扱われ方と無関係ではない。「立正安国論」はもともと、日蓮が文応元年(一二六〇)に国家諫暁を目的として北条時頼に提出したものである。当時、鎌倉を中心に多発していた天変地異を法華経への違背によるものとし、日蓮は時頼に改宗を迫ったのだ。臨済宗に帰依していた時頼は当然のことながらこれを退け、日蓮の迫害に満ちた人生が始まるのである。時頼に提出された「立正安国論」の原本は行方が知れないが、日蓮当人による写しが中山法華経寺に残っている。法華宗の間では重書中の重書とされ、繰り返しその教義について講義されたのみならず、後に述べるように写本も数多くつくられた。光悦の書の題材に選ばれたのも不思議ではない。

「始聞仏乗義」についても中山法華経寺に真蹟が残っており、元和頃に 最初に出版されたと考えられている『録内御書』にも、「立正安国(論」ともども収録されている((())。これは建治四年(一二七八)、日蓮から弟子の一人である富木常忍に宛てられた消息であり、内容は日蓮仏法の教義を巡る問答となっている。そして最後に、末法の凡夫がこの法華経の法門を聞けば、自身のみならず父母までをも成仏させることができると結んで終わっている。日蓮の直弟子の一人であった日興が「始聞仏乗義」を写していることなどからも、日蓮の生前からいかにこの書が大切に受け止められてきたかがわかるであろう。

(中略)

日蓮提唱の文字曼荼羅を本尊としてきた法華宗においては、書の内容だけではなく、日蓮が残した文字の形そのものも写し取るべき神聖なものであった。現在、鎌倉の妙本寺に保管されている「立正安国論」の写本は寂静房日進の筆になるものと言われているが、日蓮の原典と比べてみると、祖師の筆跡まで忠実になぞられた臨書であることがわかる(図7・図8)。

これら前例と照らし合わせると、光悦筆《立正安国論》《始聞仏乗義》の特異性がよりはっきりと浮かび上がってくる。それはつまり、光悦にそもそも日蓮の書を「写し取る」という意識はあったのかどうかという問題に言い換えられよう。

(中略)

光悦の書と日蓮のそれとを比較してみると、形と内容その両面において光悦は原典から逸脱していると言えよう。多数に上る脱字や教義に関わる誤字などは、本来の写経では許されることではない。これは、光悦の書写態度の不遜や教義の無理解からくるというよりも、そもそも彼の目指すべきものが写経者のそれとは違ったと考える方が自然であろう。《立正安国論》や《始聞仏乗義》に見られる光悦の筆は、それが写経の枠にはまるものではなく、書の「作品」として鑑賞されるべきものであることをより強調してはいないだろうか。

(後略) 】

(本法寺の重要文化財) 『ウィキペディア(Wikipedia)』

重要文化財(国指定)

松尾社一切経3545巻(附 経箱38合)

奥書院及び玄関の間障壁画 38面 長谷川派

紙本金地著色松桜図 一之間 襖貼付8、天袋貼付4

紙本金地著色松桜図 二之間 襖貼付8

紙本金地著色松杉桜図 脇一之間 襖貼付6

紙本金地著色松桜図 玄関之間 襖貼付12

附指定:紙本著色柳図 脇二之間 襖貼付4

伏見天皇宸翰法華経(沈金箱入り)8巻

※立正安国論 本阿弥光悦筆

※始聞仏乗義 本阿弥光悦筆

(メモ)

※立正安国論 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説136

紙本 一巻 三九・一㎝×三五一・四㎝ 元和五年(一六一九)

※始聞仏乗義 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説137

紙本 一巻 三九・一㎝×八七六㎝ 元和五年(一六一九)

四季花卉下絵古今集和歌巻(その十) [光悦・宗達・素庵]

その十 「本阿弥辻子」から「本法寺」へ ―光悦(書・作庭)そして等伯(像・画)―

(A図:「本阿弥辻子」(白峯神社)から「本法寺」(本阿弥家菩提寺)へ

https://www.meguru-kyoto.com/event/detail.html?id=32

この図面(A図)の「中小川町」近辺が「本阿弥家」が居住していた「本阿弥辻子(横丁)」で、その小川通りを行くと、「妙顕寺」そして、本阿弥家の菩提寺の「本法寺」に至る。

B図:寛永後萬治前洛中絵図(部分図・京都大学附属図書館蔵)

https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/libraries/uv-wrapper/uv.php?archive=metadata_manifest&id=RB00000143#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=30213%2C8303%2C3087%2C6111&r=270

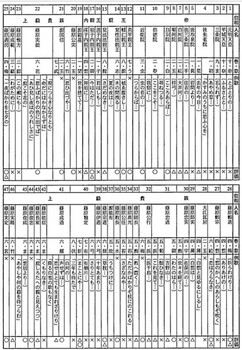

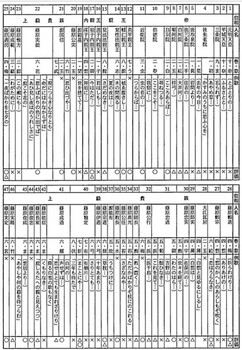

これ(B図)は、寛永(一六二四~一六四五)後、萬治(一六五八~一六六一)前の、京都(上京区)の部分図である。この下辺の「本阿弥」と表示されている(何軒か表示されている)ところが、「本阿弥辻子」で、その上方に、「本法寺」(右に「妙顕寺」、左に「妙蓮寺」)がある。

この「本法寺」の、本堂の扁額は「本阿弥光悦筆」である。

https://kyotofukoh.jp/report287.html

【本堂扁額「本法寺」は、本阿弥光悦筆による。】

ここには、光悦の「作庭」の「三巴の庭」も下記のアドレスで紹介されている。

https://otogoze.exblog.jp/6550753/

【三巴の庭】手前の半円形の石を二つ合わせた円石は「妙」を表わし蓮池と合わせて「妙法蓮華経」となる(メモ:手前の二つ合わせた円石は「日」、そして、「蓮池」は「蓮」の、「日蓮」とも読める。また、この「蓮池」を「八つ橋の池」で紹介しているものもある=(『光悦―琳派の創始者―(河野元昭編)所収))。

↓

この庭は全体が法華経の宇宙観を表わし、その中ほどには十本の切石を円形に組んで縁石にした池が造られ、その池の中には白蓮が植えられています。

↓

蓮池を縁取る十本の切石で、法華経(妙法蓮華経)を最上の経典とする天台宗の宗祖である天台智顗(ちぎ)大師の著書「法華玄義十巻」を表現して組み「法華経」を意味し、

また「十界勧請(仏界・菩薩界・縁覚界・声聞界・天人界・人間界・修羅界・畜生界・餓鬼界・地獄界)」「三世十方(過去・現在・未来の三世と東・西・南・北・北東・北西・南東・南西・上・下の十方)」という法華経の宇宙観が表わされています。

↓

つまり法華経においては「十」という数が重要な意味を持つのです。

↓

そして経題(妙法蓮華経)に含まれている蓮華(白蓮)は法華経の核となる存在であり、釈迦さらには日輪をも象徴しています。

法華経のサンスクリット(梵語)の原典名「サッダルマ・ブンダリカ・スートラ」を直訳すると「何よりも正しい白蓮のような教え」という意味になります。

↓

白蓮は池底の泥濘から花茎を伸ばし、やがて水面に清浄無垢な白い花を咲かせる。妙法蓮華経(法華経)の教えは最上のすぐれたものであり、美の極致ともいうべき蓮華、中でも最も秀でた白蓮に託してその至上性を標榜しているのです。

↓

【蓮下絵百人一首和歌巻断簡】 個人蔵 俵屋宗達の蓮の下絵に光悦が和歌を書き散らした。

https://blog.goo.ne.jp/38_gosiki/e/e898fa686f05612b4dc583c5a6d3eb65

境内に建つ等伯の銅像(メモ:後方の松は「本阿弥光悦手植えの松」か?)

↓

長谷川等伯は1571(元亀2)年頃、故郷の七尾の菩提寺の本山だった本法寺を頼り、京都に出てきました。七尾ですでに画業で名を挙げていましたが、京都で絵の腕にさらに磨きをかけようとしたのでしょうか。現在も本法寺に隣接する塔頭の教行院(きょうぎょういん)に生活の拠点を得て、当時の最先端都市だった京や堺で絵を学びます。並行して千利休ら有力者とのパイプを築いていったと考えられています。

https://media.thisisgallery.com/works/hasegawatohaku_06

仏涅槃図(長谷川等伯筆)・本法寺蔵(メモ:光悦の寄進した「法華題目抄: 三九・七㎝×一四八八㎝」と「如説修行抄: 三九・七㎝×一四七二㎝」とも、長大な一巻である。)

【作品解説

東福寺、大徳寺所蔵のものと並び、京都の三大涅槃図に数えられる作品です。縦約10メートル、横約6メートルという巨大な作品で、首を上下左右に動かさなければ全体を見ることができません。この作品は完成後に宮中に披露された後、等伯が深く信頼を寄せていた本法寺に寄進されました。釈迦の入滅と、その死を嘆く弟子や動物たちが集まっている様子が、鮮やかな色合いで表情豊かに描かれています。裏面には、等伯が信仰していた日蓮宗の祖師たちの名、本法寺の歴代住職、等伯の親族、そして長谷川一門を担う存在として期待を寄せていた長男・久蔵たちの供養名が記されています。等伯の信仰の深さと、一族への祈りが込められた作品といえるでしょう。】

(本法寺の重要文化財) 『ウィキペディア(Wikipedia)』

重要文化財(国指定)

長谷川等伯関係資料

絹本著色日堯像(長谷川信春(等伯)筆)

絹本著色日通像(長谷川等伯筆)

紙本墨画妙法尼像(長谷川等伯筆)

紙本著色仏涅槃図(長谷川等伯筆)

等伯画説(日通筆)

附:日通書状

附:法華論要文(日蓮筆)

附:本尊曼荼羅(日親筆)

絹本著色日親像 伝狩野正信筆 - 2017年度指定[4][5]。

紙本金地著色唐獅子図 四曲屏風一隻[6][7]

金銅宝塔 応安三年(1370年)銘

紙本墨画文殊寒山拾得像[8] 3幅(文殊:啓牧筆、寒山拾得:啓孫筆)

絹本著色蓮花図(伝・銭舜挙筆)

絹本著色群介図

紫紙金字法華経(開結共)10巻

附:花唐草文螺鈿経箱

附:正月十三日本阿弥光悦寄進状

※法華題目抄(本阿弥光悦筆)

※如説修行抄(本阿弥光悦筆)

(周辺メモ)

※法華題目抄(本阿弥光悦筆)→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説138

紙本 一巻 三九・七㎝×一四八八㎝

※如説修行抄(本阿弥光悦筆)→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説139

紙本 一巻 三九・七㎝×一四七二㎝

(A図:「本阿弥辻子」(白峯神社)から「本法寺」(本阿弥家菩提寺)へ

https://www.meguru-kyoto.com/event/detail.html?id=32

この図面(A図)の「中小川町」近辺が「本阿弥家」が居住していた「本阿弥辻子(横丁)」で、その小川通りを行くと、「妙顕寺」そして、本阿弥家の菩提寺の「本法寺」に至る。

B図:寛永後萬治前洛中絵図(部分図・京都大学附属図書館蔵)

https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/libraries/uv-wrapper/uv.php?archive=metadata_manifest&id=RB00000143#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=30213%2C8303%2C3087%2C6111&r=270

これ(B図)は、寛永(一六二四~一六四五)後、萬治(一六五八~一六六一)前の、京都(上京区)の部分図である。この下辺の「本阿弥」と表示されている(何軒か表示されている)ところが、「本阿弥辻子」で、その上方に、「本法寺」(右に「妙顕寺」、左に「妙蓮寺」)がある。

この「本法寺」の、本堂の扁額は「本阿弥光悦筆」である。

https://kyotofukoh.jp/report287.html

【本堂扁額「本法寺」は、本阿弥光悦筆による。】

ここには、光悦の「作庭」の「三巴の庭」も下記のアドレスで紹介されている。

https://otogoze.exblog.jp/6550753/

【三巴の庭】手前の半円形の石を二つ合わせた円石は「妙」を表わし蓮池と合わせて「妙法蓮華経」となる(メモ:手前の二つ合わせた円石は「日」、そして、「蓮池」は「蓮」の、「日蓮」とも読める。また、この「蓮池」を「八つ橋の池」で紹介しているものもある=(『光悦―琳派の創始者―(河野元昭編)所収))。

↓

この庭は全体が法華経の宇宙観を表わし、その中ほどには十本の切石を円形に組んで縁石にした池が造られ、その池の中には白蓮が植えられています。

↓

蓮池を縁取る十本の切石で、法華経(妙法蓮華経)を最上の経典とする天台宗の宗祖である天台智顗(ちぎ)大師の著書「法華玄義十巻」を表現して組み「法華経」を意味し、

また「十界勧請(仏界・菩薩界・縁覚界・声聞界・天人界・人間界・修羅界・畜生界・餓鬼界・地獄界)」「三世十方(過去・現在・未来の三世と東・西・南・北・北東・北西・南東・南西・上・下の十方)」という法華経の宇宙観が表わされています。

↓

つまり法華経においては「十」という数が重要な意味を持つのです。

↓

そして経題(妙法蓮華経)に含まれている蓮華(白蓮)は法華経の核となる存在であり、釈迦さらには日輪をも象徴しています。

法華経のサンスクリット(梵語)の原典名「サッダルマ・ブンダリカ・スートラ」を直訳すると「何よりも正しい白蓮のような教え」という意味になります。

↓

白蓮は池底の泥濘から花茎を伸ばし、やがて水面に清浄無垢な白い花を咲かせる。妙法蓮華経(法華経)の教えは最上のすぐれたものであり、美の極致ともいうべき蓮華、中でも最も秀でた白蓮に託してその至上性を標榜しているのです。

↓

【蓮下絵百人一首和歌巻断簡】 個人蔵 俵屋宗達の蓮の下絵に光悦が和歌を書き散らした。

https://blog.goo.ne.jp/38_gosiki/e/e898fa686f05612b4dc583c5a6d3eb65

境内に建つ等伯の銅像(メモ:後方の松は「本阿弥光悦手植えの松」か?)

↓

長谷川等伯は1571(元亀2)年頃、故郷の七尾の菩提寺の本山だった本法寺を頼り、京都に出てきました。七尾ですでに画業で名を挙げていましたが、京都で絵の腕にさらに磨きをかけようとしたのでしょうか。現在も本法寺に隣接する塔頭の教行院(きょうぎょういん)に生活の拠点を得て、当時の最先端都市だった京や堺で絵を学びます。並行して千利休ら有力者とのパイプを築いていったと考えられています。

https://media.thisisgallery.com/works/hasegawatohaku_06

仏涅槃図(長谷川等伯筆)・本法寺蔵(メモ:光悦の寄進した「法華題目抄: 三九・七㎝×一四八八㎝」と「如説修行抄: 三九・七㎝×一四七二㎝」とも、長大な一巻である。)

【作品解説

東福寺、大徳寺所蔵のものと並び、京都の三大涅槃図に数えられる作品です。縦約10メートル、横約6メートルという巨大な作品で、首を上下左右に動かさなければ全体を見ることができません。この作品は完成後に宮中に披露された後、等伯が深く信頼を寄せていた本法寺に寄進されました。釈迦の入滅と、その死を嘆く弟子や動物たちが集まっている様子が、鮮やかな色合いで表情豊かに描かれています。裏面には、等伯が信仰していた日蓮宗の祖師たちの名、本法寺の歴代住職、等伯の親族、そして長谷川一門を担う存在として期待を寄せていた長男・久蔵たちの供養名が記されています。等伯の信仰の深さと、一族への祈りが込められた作品といえるでしょう。】

(本法寺の重要文化財) 『ウィキペディア(Wikipedia)』

重要文化財(国指定)

長谷川等伯関係資料

絹本著色日堯像(長谷川信春(等伯)筆)

絹本著色日通像(長谷川等伯筆)

紙本墨画妙法尼像(長谷川等伯筆)

紙本著色仏涅槃図(長谷川等伯筆)

等伯画説(日通筆)

附:日通書状

附:法華論要文(日蓮筆)

附:本尊曼荼羅(日親筆)

絹本著色日親像 伝狩野正信筆 - 2017年度指定[4][5]。

紙本金地著色唐獅子図 四曲屏風一隻[6][7]

金銅宝塔 応安三年(1370年)銘

紙本墨画文殊寒山拾得像[8] 3幅(文殊:啓牧筆、寒山拾得:啓孫筆)

絹本著色蓮花図(伝・銭舜挙筆)

絹本著色群介図

紫紙金字法華経(開結共)10巻

附:花唐草文螺鈿経箱

附:正月十三日本阿弥光悦寄進状

※法華題目抄(本阿弥光悦筆)

※如説修行抄(本阿弥光悦筆)

(周辺メモ)

※法華題目抄(本阿弥光悦筆)→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説138

紙本 一巻 三九・七㎝×一四八八㎝

※如説修行抄(本阿弥光悦筆)→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説139

紙本 一巻 三九・七㎝×一四七二㎝

四季花卉下絵古今集和歌巻(その九) [光悦・宗達・素庵]

その九 蔦

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」

所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七

題しらず

882 天の河雲のみをにてはやければ光とどめず月ぞ流るる(読人知らず)

(天の川は雲の「水脈(みを)=水路」で流れが早いので、月も光を留めず流れて行く。)

釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

882 天河(あまのかは)雲濃(の)三於(みを)尓(に)天(て)ハ(は)や介(け)連(れ)者(ば)光と々(ど)め須(ず)月曾(ぞ)な可(が)る々

※雲濃(の)三於(みを=雲の水脈。雲の水路。天の川を雲の川と見立てる。

※月曾(ぞ)な可(が)る々=月ぞ流るる。天の川の流れの早い水脈の中を月が流されてゆくという見立ての一首。この月にも、月日の「月」を掛けているの意に解したい。

この「和歌巻」の最終章の、この「月」の歌の一首は、それまでの、「877(読人知らずの「月」の歌)、 878(読人知らずの「月」の歌)、 879(在原業平の「月」の歌)、 880(紀貫之の「月」の歌)、 881(紀貫之の「月」の歌)」を締め括るとともに、巻頭の次の「天の川」の歌に対応している。ここで、その巻頭の一首と、この巻末の一首を並列して掲げて置きたい。

(巻頭の一首)

863 わが上に露ぞ置くなる天の川とわたる舟のかいのしずくか(読人知らず)

(私の体が濡れているのは露が降りているのだそうだ。それならその露は天の川の渡し場を彦星が渡る舟の櫂から落ちた雫なのであろうか。)

(巻末の一首)

882 天の河雲のみをにてはやければ光とどめず月ぞ流るる(読人知らず)

(天の川は雲の「水脈(みを)=水路」で流れが早いので、月もまさに「※『光陰矢の如し』さながらに」光を留めず流れて行く。)

この「和歌巻」の末尾を飾る一首の「歌意」に、「※『光陰矢の如し』さながらに」の、この修飾語を加えて置きたい。

(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」「その七~その九)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その七・その八・その九)

この「四季草花下絵古今和歌巻」については、下記アドレスの、「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」の全文に接することが出来る。

https://ci.nii.ac.jp/naid/120006250417

「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」

この論稿の、巻末(蔦)と巻頭(竹)との部分を抜粋して置きたい。

巻末(蔦)―抜粋―

【『蔦』

最後の大団円に位置するのが蔦(挿図29)である。竹(新春)、梅(早春)、躑躅(夏)に続いて秋の季節を表すものと思われる。ただ秋を示すだけなら、ことさら蔦を選択する必要もなかったように思われる。むしろ薄や萩などの秋草あるいはそれに月などを取り合わせるほうが、よほどふさわしいように思われる。蔦は『伊勢物語』第九段宇津山の場面に因んだモチーフとして、少なくとも室町時代より表されているが、そこでは「紅葉の蔦」ではない。それなのに何故ここで「秋」のモチーフとして蔦が選択されたのであろうか。ちなみに《ベルリン本》では、蔦は夏に割り当てられている。実はこの蔦の構図こそ、宗達が最も挑戦したかった部分であった。そこには全体の構図的バランスを考えた、宗達ならではの意図があったのではないかと推測する。

(略)

《畠山本》は画面が広いせいか、最も複雑に多くの要素が盛り込まれる。躑躅の上方に垂れ下がる小さめの葉に始まり、続いて急にクローズアップされた葉が濃淡をつけられつつ描かれる。そこでは蔓や葉柄がまるでスウィングしているかのような独特なリズムを奏でている。こうした濃淡をつけられた「面的な葉が画巻の上端から下がる構図」の採用を宗達に促したものこそ、徐渭に代表される何らかの中国の花卉雑画巻(挿図14、挿図36)を実見した体験であったと思われる。横長の画面に蔓植物を描くということでは、滋賀・都久夫須麻神社の長押上の小壁に描かれた狩野派の《藤図》などの例は見られるが、巻物という画面形式、没骨法、画面上端から下へ向けての動感を強調した構図、濃淡を付けられた面を交錯させる構成、などいくつかの重要な造形的な要素が、右記の《藤図》には欠落している。しかもそれらの諸要素こそ、宗達が最も見せたかったものであり、巻物の最後のクライマックスで蔦が選ばれた理由でもあった。 】(「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」)

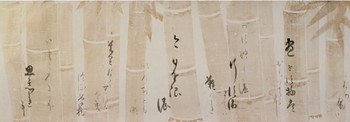

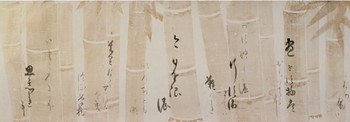

巻頭(竹)―抜粋―

【『竹』

《畠山本》の巻頭に描かれるのは竹(挿図1)である。大小十一本の竹幹のみを金泥に濃淡をつけながら描き出している。竹のモチーフは、《小謡本》(挿図2)、《百番本》には二図(挿図3、挿図4)、《花卉風景図扇面》(挿図5)、《秋草本》(挿図6)、《ベルリン本》(挿図7)、《隆達節巻》(挿図8)に登場する。《桜山吹本》以外はすべてに取り上げられていることになる。

(略)

宗達はすでに自然物の一部をトリミングした構図を採用しているが、それを巻物形式に応用するにはかなりの飛躍が必要であるように思われる。徐渭ないしはそれに類した作品を見知っていて、それをヒントにして奇抜な構図を生み出したと考えたい。ただ、宗達はそれを文様風な構成へと変えて、巧妙にも原画とは異なった印象の画面にしているため、原図様がわかりにくくなっていることも事実である。】(「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」)

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」

所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七

題しらず

882 天の河雲のみをにてはやければ光とどめず月ぞ流るる(読人知らず)

(天の川は雲の「水脈(みを)=水路」で流れが早いので、月も光を留めず流れて行く。)

釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

882 天河(あまのかは)雲濃(の)三於(みを)尓(に)天(て)ハ(は)や介(け)連(れ)者(ば)光と々(ど)め須(ず)月曾(ぞ)な可(が)る々

※雲濃(の)三於(みを=雲の水脈。雲の水路。天の川を雲の川と見立てる。

※月曾(ぞ)な可(が)る々=月ぞ流るる。天の川の流れの早い水脈の中を月が流されてゆくという見立ての一首。この月にも、月日の「月」を掛けているの意に解したい。

この「和歌巻」の最終章の、この「月」の歌の一首は、それまでの、「877(読人知らずの「月」の歌)、 878(読人知らずの「月」の歌)、 879(在原業平の「月」の歌)、 880(紀貫之の「月」の歌)、 881(紀貫之の「月」の歌)」を締め括るとともに、巻頭の次の「天の川」の歌に対応している。ここで、その巻頭の一首と、この巻末の一首を並列して掲げて置きたい。

(巻頭の一首)

863 わが上に露ぞ置くなる天の川とわたる舟のかいのしずくか(読人知らず)

(私の体が濡れているのは露が降りているのだそうだ。それならその露は天の川の渡し場を彦星が渡る舟の櫂から落ちた雫なのであろうか。)

(巻末の一首)

882 天の河雲のみをにてはやければ光とどめず月ぞ流るる(読人知らず)

(天の川は雲の「水脈(みを)=水路」で流れが早いので、月もまさに「※『光陰矢の如し』さながらに」光を留めず流れて行く。)

この「和歌巻」の末尾を飾る一首の「歌意」に、「※『光陰矢の如し』さながらに」の、この修飾語を加えて置きたい。

(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」「その七~その九)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その七・その八・その九)

この「四季草花下絵古今和歌巻」については、下記アドレスの、「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」の全文に接することが出来る。

https://ci.nii.ac.jp/naid/120006250417

「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」

この論稿の、巻末(蔦)と巻頭(竹)との部分を抜粋して置きたい。

巻末(蔦)―抜粋―

【『蔦』

最後の大団円に位置するのが蔦(挿図29)である。竹(新春)、梅(早春)、躑躅(夏)に続いて秋の季節を表すものと思われる。ただ秋を示すだけなら、ことさら蔦を選択する必要もなかったように思われる。むしろ薄や萩などの秋草あるいはそれに月などを取り合わせるほうが、よほどふさわしいように思われる。蔦は『伊勢物語』第九段宇津山の場面に因んだモチーフとして、少なくとも室町時代より表されているが、そこでは「紅葉の蔦」ではない。それなのに何故ここで「秋」のモチーフとして蔦が選択されたのであろうか。ちなみに《ベルリン本》では、蔦は夏に割り当てられている。実はこの蔦の構図こそ、宗達が最も挑戦したかった部分であった。そこには全体の構図的バランスを考えた、宗達ならではの意図があったのではないかと推測する。

(略)

《畠山本》は画面が広いせいか、最も複雑に多くの要素が盛り込まれる。躑躅の上方に垂れ下がる小さめの葉に始まり、続いて急にクローズアップされた葉が濃淡をつけられつつ描かれる。そこでは蔓や葉柄がまるでスウィングしているかのような独特なリズムを奏でている。こうした濃淡をつけられた「面的な葉が画巻の上端から下がる構図」の採用を宗達に促したものこそ、徐渭に代表される何らかの中国の花卉雑画巻(挿図14、挿図36)を実見した体験であったと思われる。横長の画面に蔓植物を描くということでは、滋賀・都久夫須麻神社の長押上の小壁に描かれた狩野派の《藤図》などの例は見られるが、巻物という画面形式、没骨法、画面上端から下へ向けての動感を強調した構図、濃淡を付けられた面を交錯させる構成、などいくつかの重要な造形的な要素が、右記の《藤図》には欠落している。しかもそれらの諸要素こそ、宗達が最も見せたかったものであり、巻物の最後のクライマックスで蔦が選ばれた理由でもあった。 】(「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」)

巻頭(竹)―抜粋―

【『竹』

《畠山本》の巻頭に描かれるのは竹(挿図1)である。大小十一本の竹幹のみを金泥に濃淡をつけながら描き出している。竹のモチーフは、《小謡本》(挿図2)、《百番本》には二図(挿図3、挿図4)、《花卉風景図扇面》(挿図5)、《秋草本》(挿図6)、《ベルリン本》(挿図7)、《隆達節巻》(挿図8)に登場する。《桜山吹本》以外はすべてに取り上げられていることになる。

(略)

宗達はすでに自然物の一部をトリミングした構図を採用しているが、それを巻物形式に応用するにはかなりの飛躍が必要であるように思われる。徐渭ないしはそれに類した作品を見知っていて、それをヒントにして奇抜な構図を生み出したと考えたい。ただ、宗達はそれを文様風な構成へと変えて、巧妙にも原画とは異なった印象の画面にしているため、原図様がわかりにくくなっていることも事実である。】(「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」)

四季花卉下絵古今集和歌巻(その八) [光悦・宗達・素庵]

その八「蔦と躑躅・糸薄」

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」

所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七

題しらず

879 おほかたは月をもめでじこれぞこのつもれば人の老いとなるもの(在原業平)

(今の気持ちをおおまかに言えば、月をも愛でる気がしない。この月こそが、月日を重ねると、積もり積もって、老いたということを感じさせるが故に。)

月おもしろしとて凡河内の躬恒がまうできたりけるによめる

880 かつ見れどうとくもあるかな月影のいたらぬ里もあらじと思へば(紀貫之)

(月を見て「素晴らしい」と思う一方で、「そうでもない」という感じがするのは、この月の光がささない里がないように、私にだけ特別でないと思うが故に。)

池に月の見えけるをよめる

881 ふたつなきものと思ひしを水底に山の端ならでいづる月影(紀貫之)

(またとない美しい月だから二つはないものと思っていたのに、山上ではなく、水底にも、美しい月の姿が映し出されたよ。)

釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

879 大方盤(は)月をもめ天(で)じ是曾(ぞ)此(この)徒(つ)も禮(れ)盤(ば)人濃(の)老(おい)登(と)なるも乃(の)

※大方盤(は)=大方は。普通のことならば。たいていは。

※月をも=人が賞美する月をも。この月は、空の月と年月の月を掛けている。

880 可(か)徒(つ)見連(れ)どう登(と)久(く)も安(あ)類(る)可(か)那(な)月影能(の)以(い)多(た)らぬ里も安(あ)らじ登(と)於(お)も遍(へ)半(ば)

※可(か)徒(つ)見連(れ)ど=かつ見れど。すばらしいと見る一方で

う登(と)久(く)も安(あ)類(る)=うとくもある。疎くもある。そうでもない。

※※月おもしろしとて凡河内の躬恒がまうできたりける=この月が自分(たち)だけのためにこうして美しく輝いているならいいのに、という気分を詠ったものだろうが、躬恒が女の所に行くついでに、ちょっと貫之の所に顔を出したという状況も考えられなくもなく、それをからかっているようにも見える。

881 婦(ふ)多(た)徒(つ)那(な)幾(き)物(もの)とおも日(ひ)しを水底尓(に)山乃(の)ハ(は)なら天(で)い徒(づ)る月可(か)遣(げ)

※婦(ふ)多(た)徒(つ)那(な)幾(き=二つ無き。月が一つしかない意と、またとなく美しいの意とを掛けている。

※山乃(の)ハ(は)なら天(で)=山の端(は)ならで。山の端でない所に。

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/turayuki.html

【紀貫之(きのつらゆき) 貞観十四?~天慶八?(872-945)

生年については貞観十年・同十三年・同十六年など諸説ある。下野守本道の孫。望行(もちゆき)の子。母は内教坊の伎女か(目崎徳衛説)。童名は阿古久曽(あこくそ)と伝わる(紀氏系図)。子に後撰集の撰者時文がいる。紀有朋はおじ。友則は従兄。

幼くして父を失う。若くして歌才をあらわし、寛平四年(892)以前の「寛平后宮歌合」、「是貞親王家歌合」に歌を採られる(いずれも机上の撰歌合であろうとするのが有力説)。昌泰元年(898)、「亭子院女郎花合」に出詠。ほかにも「宇多院歌合」(延喜五年以前か)など、宮廷歌壇で活躍し、また請われて多くの屏風歌を作った。延喜五年(905)、古今和歌集撰進の勅を奉ず。友則の没後は編者の中心として歌集編纂を主導したと思われる。延喜十三年(913)、宇多法皇の「亭子院歌合」、醍醐天皇の「内裏菊合」に出詠。

官職は御書所預を経たのち、延喜六年(906)、越前権少掾。内膳典膳・少内記・大内記を経て、延喜十七年(917)、従五位下。同年、加賀介となり、翌年美濃介に移る。延長元年(923)、大監物となり、右京亮を経て、同八年(930)には土佐守に任ぜられる。この年、醍醐天皇の勅命により『新撰和歌』を編むが、同年九月、醍醐天皇は譲位直後に崩御。承平五年(935)、土佐より帰京。その後も藤原実頼・忠平など貴顕から機会ある毎に歌を請われるが、官職には恵まれず、不遇をかこった。やがて周防の国司に任ぜられたものか、天慶元年(938)には周防国にあり、自邸で歌合を催す。天慶三年(940)、玄蕃頭に任ぜられる。同六年、従五位上。同八年三月、木工権頭。同年十月以前に死去。七十四歳か。

原本は自撰と推測される家集『貫之集』がある。三代集(古今・後撰・拾遺)すべて最多入集歌人。勅撰入集計四百七十五首。古今仮名序の作者。またその著『土佐日記』は、わが国最初の仮名文日記作品とされる。三十六歌仙の一人。 】

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/mitune.html

【凡河内躬恒(おうしこうちのみつね) 生没年未詳

父祖等は不詳。凡河内(大河内)氏は河内地方の国造。

寛平六年(894)二月、甲斐少目(または権少目)。その後、御厨子所に仕える。延喜七年(907)正月、丹波権大目。延喜十一年正月、和泉権掾。延喜二十一年正月、淡路掾(または権掾)。延長三年(925)、任国の和泉より帰京し、まもなく没したと推定される。

歌人としては、昌泰元年(898)秋の亭子院女郎花合に出詠したのを始め、宇多法皇主催の歌合に多く詠進するなど活躍し、古今集の撰者にも任ぜられた。延喜七年九月、大井川行幸に参加。延喜十三年三月、亭子院歌合に参加。以後も多くの歌合に出詠し、また屏風歌などを請われて詠んでいる。古今集には紀貫之(九十九首)に次ぐ六十首を入集し、後世、貫之と併称された。貫之とは深い友情で結ばれていたことが知られる。三十六歌仙の一人。家集『躬恒集』がある。勅撰入集二百十四首。 】

上記三首の、一番目の「879 おほかたは月をもめでじこれぞこのつもれば人の老いとなるもの(在原業平)」は、そのものずばりで、『伊勢物語第八十八段・月をもめでじ』に出て来る。

【むかし、いと若きにはあらぬ、これかれ友だちども集りて、月を見て、それがなかにひとり、

おほかたは月をもめでじこれぞこの

つもれば人の老いとなるもの 】(『伊勢物語第八十八段・月をもめでじ』)

そして、どことなく、この『伊勢物語第八十八段・月をもめでじ』の詞書の、「いと若きにはあらぬ、これかれ友だちども集りて」のような場面が連想され、それは、「在原業平(八二五年生れ)・紀貫之(八七二年の生れか?)・凡河内躬恒(紀貫之と同時代の歌人)」らの、架空の「歌会」の一場面のような、そんな雰囲気が、この『古今和歌集』の三首から感じ取れるのである。

『古今和歌集』の撰者は、「紀友則・紀貫之・凡河内躬恒・壬生忠岑」の四人であるが、その編纂の中心的な歌人は、紀貫之(紀友則は、その編纂過程で没しているか?)ということになろう(在原業平は、その前の時期の「六歌仙(僧正遍昭・在原業平・文屋康秀・喜撰法師・小野小町・、大友黒主の六人)」の一人)。

そして、『伊勢物語』も、在原業平の作ではなく、この紀貫之ではないかという説(「折口信夫説」など)も、『古今和歌集』と『伊勢物語』との一体性という雰囲気から肯定的に解することは、否定的に解するよりも、より受け入れ易い感じなのである。

A図 平安京条坊図(大内裏周辺)

↑

http://gekkoushinjyu.kt.fc2.com/heian/kyou.html

この「平安京条坊図(大内裏周辺)」関連については、下記のアドレスで触れている。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-06

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-10-23

B図 平安京内裏跡と現在の京都御所周辺

↑

https://mapandnews-japan.com/26kyotogosho_autumn/demo.html?csv=poi.csv

A図の「紀貫之邸」(「四坊・一条と二条間」)は、B図の「仙洞御所」の敷地内にある。

https://hellokcb.or.jp/bunka/pdf/geihinkan-map_20170301_no4_1_a.pdf

https://kyotofukoh.jp/report20-1.html

同様に、A図の「在原業平邸」(「四坊・三条と四条間」)、「藤原公任邸(「三坊・四条と五条の間)そして「藤原俊成邸」(四坊・五条と六条の間)を、上記のアドレスのマップを頼りして探索していくと、「光悦書・宗達画和歌巻」(『古今和歌集』から『新古今和歌集』までの八代勅撰和歌集)の、その全貌の一端が見えてくる。

そして、「業平・貫之・公任・俊成・定家」の「平安時代」を下って、「光悦・宗達」の「関ヶ原合戦」後の、「江戸初期・慶長時代」の、その「光悦書・宗達画和歌巻」の陣頭指揮をとった「本阿弥光悦」の仕事場(「大虚庵)」)は、このB図の、中央に位置する「楽美術館」の上方の「小川通り」上方の「白峯神社」の、その東側の横丁の「本阿弥辻子(ずし・つし)」にある。

http://youryuboku.blog39.fc2.com/blog-entry-211.html?sp

参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」「その七~その九)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その七・その八・その九)

C図「楽美術館」(アクセス)

https://www.raku-yaki.or.jp/museum/access.html

上記アドレスの「楽美術館」の「アクセス」マップに、「本阿弥家旧跡」が図示されている。この「本阿弥家旧跡」関連については、下記のアドレスの「コミュニケーション行為論(六)─文化社会学へのいざない─(田中義久稿)」が参考となる。

https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=21250&item_no=1&page_id=13&block_id=83

「コミュニケーション行為論(六)─文化社会学へのいざない─(田中義久稿)」(抜粋)

【 京都市上京区油小路通り五辻下る東側―1558年(永禄元年),本阿弥光悦(六郎左衛門,六左衛門,法名日豫,太虚庵,徳友斎)は,この地に生まれた。その地は,また,上京区小川今出川上る西側とも呼ばれ,上京の地域を東西に走る今出川通りを,それぞれ南北に横切る小川通りから油小路通りまでをつなぐ「本阿弥辻子」という地域であった。

「辻子」は,「ずし」もしくは「つし」と訓(よまれ),「細道」・「小路」・「横町」を意味し,十世紀の平安京に既に存在していたが,それは,平安京の本来の「条坊制」に基づく道路ではなくて,とくに,平安京の北郊の発達にともない,新たに開発された東西の道路なのであった。ちなみに,『広辞苑』(第六版)の下巻(「た―ん」)に,「辻子」という項目は見当らず,「辻」の関連においても説明されていない。かえって,上巻(「あ―そ」)の方に,「ずし」(辻)⇨つじ(字類抄)という簡略な説明があり,その5項目後ろのところに,「ずし」(途子・図子)の項が存在し,「よこちょう。路地。伊京集『図子,小路也,或いは通次に作る』」という説明が付されている。

実際には,前述の油小路通りを,今出川通りとの交差点から北に100m余り歩いた場所に,「上京区文化振興会」の手に成る「本阿弥光悦屋敷跡」の立札がたてられており,そこには「この地は,足利時代初期より,刀剣の研(とぎ)・拭(ぬぐひ)・目利(き)のいわゆる三事を以て,世に重きをなした本阿弥家代々の屋敷跡として,『本阿弥辻子』の名を今に遺している」と,説明されているのであった。

私が2016年秋に実踏した限りでは,この立札―その脚下には,白い玉砂利が敷きつめられ,石碑と井戸がしつらえられていた―の南側に,たしかに東の小川通りに向かって道幅一間ばかりの細い道が存在していたけれども,小川通りにまで突き抜けているようには思われず,今日では,京都の市街地によく見られる「路地」(ろうじ)になっているようであった。

「本阿弥辻子」は,今日の町名で言えば,上京区実相院町に所在する。そこは,室町幕府の将軍御所である「室町第」(別名,花の御所)の真西400mばかりの近さ,である。この町名は,天台宗寺門派(比叡山延暦寺を本山とする山門派に対立する,円珍を派祖として園城寺を総本山とする一派)の門跡寺院,実相院(1229年,近衛基通の孫,静基僧正の開山)に由来するけれども,1411年に,足利三代将軍義満の弟,義運僧正が住持の際に,この寺は現在地の左京区岩倉に移っている。「室町第」は,今日の上京区役所の東側,築山北半町から南半町にかけての地域に所在したが,その周囲には,近衛殿表町,同北口町,一条殿町,徳大寺殿町などが存在し,また,これらの周辺に,中御霊図子町,今図子町,常盤井図子町や一条横町など,「辻子」に類縁する町名・地名が残っている。

(中略)

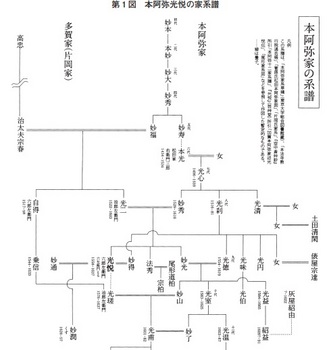

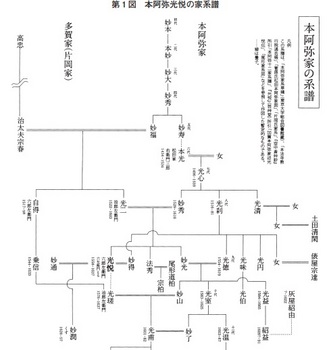

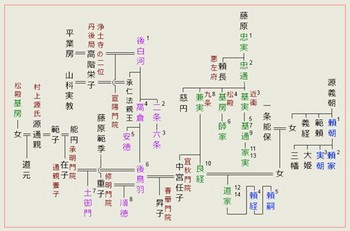

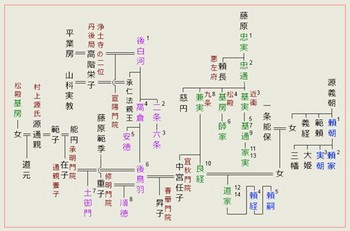

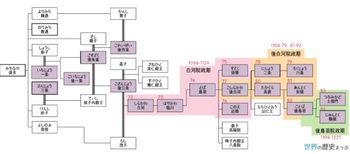

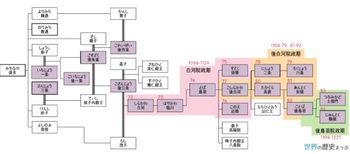

私は,本阿弥光悦の「京屋敷」の旧跡から本阿弥家の菩提寺である本法寺まで歩きながら,多くの「金襴」,「金糸・銀糸」,「金箔」の工房の家々を,見出した。それらの家々の戸口の軒先きには,一様に,祇園祭の山鉾巡行の先頭に立つ「長刀鉾」の御札が,貼られているのであった。 さて,とりあえず,光悦をめぐる本阿弥家の系譜―「家系図」―を辿るならば,第1図のようになる。周知のように,資・史料としての「家系図」は,時系列のそれぞれの段階で「混同」や「粉飾」がまぎれ込む場合があり,この系譜4 4も,当然のこととして,今後の研究の深化に応じて,さらに正確なものとされるべき性格のものである。

(以下略) 】「コミュニケーション行為論(六)─文化社会学へのいざない─(田中義久稿)」

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」

所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七

題しらず

879 おほかたは月をもめでじこれぞこのつもれば人の老いとなるもの(在原業平)

(今の気持ちをおおまかに言えば、月をも愛でる気がしない。この月こそが、月日を重ねると、積もり積もって、老いたということを感じさせるが故に。)

月おもしろしとて凡河内の躬恒がまうできたりけるによめる

880 かつ見れどうとくもあるかな月影のいたらぬ里もあらじと思へば(紀貫之)

(月を見て「素晴らしい」と思う一方で、「そうでもない」という感じがするのは、この月の光がささない里がないように、私にだけ特別でないと思うが故に。)

池に月の見えけるをよめる

881 ふたつなきものと思ひしを水底に山の端ならでいづる月影(紀貫之)

(またとない美しい月だから二つはないものと思っていたのに、山上ではなく、水底にも、美しい月の姿が映し出されたよ。)

釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

879 大方盤(は)月をもめ天(で)じ是曾(ぞ)此(この)徒(つ)も禮(れ)盤(ば)人濃(の)老(おい)登(と)なるも乃(の)

※大方盤(は)=大方は。普通のことならば。たいていは。

※月をも=人が賞美する月をも。この月は、空の月と年月の月を掛けている。

880 可(か)徒(つ)見連(れ)どう登(と)久(く)も安(あ)類(る)可(か)那(な)月影能(の)以(い)多(た)らぬ里も安(あ)らじ登(と)於(お)も遍(へ)半(ば)

※可(か)徒(つ)見連(れ)ど=かつ見れど。すばらしいと見る一方で

う登(と)久(く)も安(あ)類(る)=うとくもある。疎くもある。そうでもない。

※※月おもしろしとて凡河内の躬恒がまうできたりける=この月が自分(たち)だけのためにこうして美しく輝いているならいいのに、という気分を詠ったものだろうが、躬恒が女の所に行くついでに、ちょっと貫之の所に顔を出したという状況も考えられなくもなく、それをからかっているようにも見える。

881 婦(ふ)多(た)徒(つ)那(な)幾(き)物(もの)とおも日(ひ)しを水底尓(に)山乃(の)ハ(は)なら天(で)い徒(づ)る月可(か)遣(げ)

※婦(ふ)多(た)徒(つ)那(な)幾(き=二つ無き。月が一つしかない意と、またとなく美しいの意とを掛けている。

※山乃(の)ハ(は)なら天(で)=山の端(は)ならで。山の端でない所に。

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/turayuki.html

【紀貫之(きのつらゆき) 貞観十四?~天慶八?(872-945)

生年については貞観十年・同十三年・同十六年など諸説ある。下野守本道の孫。望行(もちゆき)の子。母は内教坊の伎女か(目崎徳衛説)。童名は阿古久曽(あこくそ)と伝わる(紀氏系図)。子に後撰集の撰者時文がいる。紀有朋はおじ。友則は従兄。

幼くして父を失う。若くして歌才をあらわし、寛平四年(892)以前の「寛平后宮歌合」、「是貞親王家歌合」に歌を採られる(いずれも机上の撰歌合であろうとするのが有力説)。昌泰元年(898)、「亭子院女郎花合」に出詠。ほかにも「宇多院歌合」(延喜五年以前か)など、宮廷歌壇で活躍し、また請われて多くの屏風歌を作った。延喜五年(905)、古今和歌集撰進の勅を奉ず。友則の没後は編者の中心として歌集編纂を主導したと思われる。延喜十三年(913)、宇多法皇の「亭子院歌合」、醍醐天皇の「内裏菊合」に出詠。

官職は御書所預を経たのち、延喜六年(906)、越前権少掾。内膳典膳・少内記・大内記を経て、延喜十七年(917)、従五位下。同年、加賀介となり、翌年美濃介に移る。延長元年(923)、大監物となり、右京亮を経て、同八年(930)には土佐守に任ぜられる。この年、醍醐天皇の勅命により『新撰和歌』を編むが、同年九月、醍醐天皇は譲位直後に崩御。承平五年(935)、土佐より帰京。その後も藤原実頼・忠平など貴顕から機会ある毎に歌を請われるが、官職には恵まれず、不遇をかこった。やがて周防の国司に任ぜられたものか、天慶元年(938)には周防国にあり、自邸で歌合を催す。天慶三年(940)、玄蕃頭に任ぜられる。同六年、従五位上。同八年三月、木工権頭。同年十月以前に死去。七十四歳か。

原本は自撰と推測される家集『貫之集』がある。三代集(古今・後撰・拾遺)すべて最多入集歌人。勅撰入集計四百七十五首。古今仮名序の作者。またその著『土佐日記』は、わが国最初の仮名文日記作品とされる。三十六歌仙の一人。 】

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/mitune.html

【凡河内躬恒(おうしこうちのみつね) 生没年未詳

父祖等は不詳。凡河内(大河内)氏は河内地方の国造。

寛平六年(894)二月、甲斐少目(または権少目)。その後、御厨子所に仕える。延喜七年(907)正月、丹波権大目。延喜十一年正月、和泉権掾。延喜二十一年正月、淡路掾(または権掾)。延長三年(925)、任国の和泉より帰京し、まもなく没したと推定される。

歌人としては、昌泰元年(898)秋の亭子院女郎花合に出詠したのを始め、宇多法皇主催の歌合に多く詠進するなど活躍し、古今集の撰者にも任ぜられた。延喜七年九月、大井川行幸に参加。延喜十三年三月、亭子院歌合に参加。以後も多くの歌合に出詠し、また屏風歌などを請われて詠んでいる。古今集には紀貫之(九十九首)に次ぐ六十首を入集し、後世、貫之と併称された。貫之とは深い友情で結ばれていたことが知られる。三十六歌仙の一人。家集『躬恒集』がある。勅撰入集二百十四首。 】

上記三首の、一番目の「879 おほかたは月をもめでじこれぞこのつもれば人の老いとなるもの(在原業平)」は、そのものずばりで、『伊勢物語第八十八段・月をもめでじ』に出て来る。

【むかし、いと若きにはあらぬ、これかれ友だちども集りて、月を見て、それがなかにひとり、

おほかたは月をもめでじこれぞこの

つもれば人の老いとなるもの 】(『伊勢物語第八十八段・月をもめでじ』)

そして、どことなく、この『伊勢物語第八十八段・月をもめでじ』の詞書の、「いと若きにはあらぬ、これかれ友だちども集りて」のような場面が連想され、それは、「在原業平(八二五年生れ)・紀貫之(八七二年の生れか?)・凡河内躬恒(紀貫之と同時代の歌人)」らの、架空の「歌会」の一場面のような、そんな雰囲気が、この『古今和歌集』の三首から感じ取れるのである。

『古今和歌集』の撰者は、「紀友則・紀貫之・凡河内躬恒・壬生忠岑」の四人であるが、その編纂の中心的な歌人は、紀貫之(紀友則は、その編纂過程で没しているか?)ということになろう(在原業平は、その前の時期の「六歌仙(僧正遍昭・在原業平・文屋康秀・喜撰法師・小野小町・、大友黒主の六人)」の一人)。

そして、『伊勢物語』も、在原業平の作ではなく、この紀貫之ではないかという説(「折口信夫説」など)も、『古今和歌集』と『伊勢物語』との一体性という雰囲気から肯定的に解することは、否定的に解するよりも、より受け入れ易い感じなのである。

A図 平安京条坊図(大内裏周辺)

↑

http://gekkoushinjyu.kt.fc2.com/heian/kyou.html

この「平安京条坊図(大内裏周辺)」関連については、下記のアドレスで触れている。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-06

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-10-23

B図 平安京内裏跡と現在の京都御所周辺

↑

https://mapandnews-japan.com/26kyotogosho_autumn/demo.html?csv=poi.csv

A図の「紀貫之邸」(「四坊・一条と二条間」)は、B図の「仙洞御所」の敷地内にある。

https://hellokcb.or.jp/bunka/pdf/geihinkan-map_20170301_no4_1_a.pdf

https://kyotofukoh.jp/report20-1.html

同様に、A図の「在原業平邸」(「四坊・三条と四条間」)、「藤原公任邸(「三坊・四条と五条の間)そして「藤原俊成邸」(四坊・五条と六条の間)を、上記のアドレスのマップを頼りして探索していくと、「光悦書・宗達画和歌巻」(『古今和歌集』から『新古今和歌集』までの八代勅撰和歌集)の、その全貌の一端が見えてくる。

そして、「業平・貫之・公任・俊成・定家」の「平安時代」を下って、「光悦・宗達」の「関ヶ原合戦」後の、「江戸初期・慶長時代」の、その「光悦書・宗達画和歌巻」の陣頭指揮をとった「本阿弥光悦」の仕事場(「大虚庵)」)は、このB図の、中央に位置する「楽美術館」の上方の「小川通り」上方の「白峯神社」の、その東側の横丁の「本阿弥辻子(ずし・つし)」にある。

http://youryuboku.blog39.fc2.com/blog-entry-211.html?sp

参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」「その七~その九)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その七・その八・その九)

C図「楽美術館」(アクセス)

https://www.raku-yaki.or.jp/museum/access.html

上記アドレスの「楽美術館」の「アクセス」マップに、「本阿弥家旧跡」が図示されている。この「本阿弥家旧跡」関連については、下記のアドレスの「コミュニケーション行為論(六)─文化社会学へのいざない─(田中義久稿)」が参考となる。

https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=21250&item_no=1&page_id=13&block_id=83

「コミュニケーション行為論(六)─文化社会学へのいざない─(田中義久稿)」(抜粋)

【 京都市上京区油小路通り五辻下る東側―1558年(永禄元年),本阿弥光悦(六郎左衛門,六左衛門,法名日豫,太虚庵,徳友斎)は,この地に生まれた。その地は,また,上京区小川今出川上る西側とも呼ばれ,上京の地域を東西に走る今出川通りを,それぞれ南北に横切る小川通りから油小路通りまでをつなぐ「本阿弥辻子」という地域であった。

「辻子」は,「ずし」もしくは「つし」と訓(よまれ),「細道」・「小路」・「横町」を意味し,十世紀の平安京に既に存在していたが,それは,平安京の本来の「条坊制」に基づく道路ではなくて,とくに,平安京の北郊の発達にともない,新たに開発された東西の道路なのであった。ちなみに,『広辞苑』(第六版)の下巻(「た―ん」)に,「辻子」という項目は見当らず,「辻」の関連においても説明されていない。かえって,上巻(「あ―そ」)の方に,「ずし」(辻)⇨つじ(字類抄)という簡略な説明があり,その5項目後ろのところに,「ずし」(途子・図子)の項が存在し,「よこちょう。路地。伊京集『図子,小路也,或いは通次に作る』」という説明が付されている。

実際には,前述の油小路通りを,今出川通りとの交差点から北に100m余り歩いた場所に,「上京区文化振興会」の手に成る「本阿弥光悦屋敷跡」の立札がたてられており,そこには「この地は,足利時代初期より,刀剣の研(とぎ)・拭(ぬぐひ)・目利(き)のいわゆる三事を以て,世に重きをなした本阿弥家代々の屋敷跡として,『本阿弥辻子』の名を今に遺している」と,説明されているのであった。

私が2016年秋に実踏した限りでは,この立札―その脚下には,白い玉砂利が敷きつめられ,石碑と井戸がしつらえられていた―の南側に,たしかに東の小川通りに向かって道幅一間ばかりの細い道が存在していたけれども,小川通りにまで突き抜けているようには思われず,今日では,京都の市街地によく見られる「路地」(ろうじ)になっているようであった。

「本阿弥辻子」は,今日の町名で言えば,上京区実相院町に所在する。そこは,室町幕府の将軍御所である「室町第」(別名,花の御所)の真西400mばかりの近さ,である。この町名は,天台宗寺門派(比叡山延暦寺を本山とする山門派に対立する,円珍を派祖として園城寺を総本山とする一派)の門跡寺院,実相院(1229年,近衛基通の孫,静基僧正の開山)に由来するけれども,1411年に,足利三代将軍義満の弟,義運僧正が住持の際に,この寺は現在地の左京区岩倉に移っている。「室町第」は,今日の上京区役所の東側,築山北半町から南半町にかけての地域に所在したが,その周囲には,近衛殿表町,同北口町,一条殿町,徳大寺殿町などが存在し,また,これらの周辺に,中御霊図子町,今図子町,常盤井図子町や一条横町など,「辻子」に類縁する町名・地名が残っている。

(中略)

私は,本阿弥光悦の「京屋敷」の旧跡から本阿弥家の菩提寺である本法寺まで歩きながら,多くの「金襴」,「金糸・銀糸」,「金箔」の工房の家々を,見出した。それらの家々の戸口の軒先きには,一様に,祇園祭の山鉾巡行の先頭に立つ「長刀鉾」の御札が,貼られているのであった。 さて,とりあえず,光悦をめぐる本阿弥家の系譜―「家系図」―を辿るならば,第1図のようになる。周知のように,資・史料としての「家系図」は,時系列のそれぞれの段階で「混同」や「粉飾」がまぎれ込む場合があり,この系譜4 4も,当然のこととして,今後の研究の深化に応じて,さらに正確なものとされるべき性格のものである。

(以下略) 】「コミュニケーション行為論(六)─文化社会学へのいざない─(田中義久稿)」

四季花卉下絵古今集和歌巻(その七) [光悦・宗達・素庵]

その七「躑躅・糸薄(その七のAとB))」

(その七のA「躑躅と糸薄」)

(その七のB「躑躅・糸薄(続き)」)

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」

所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七

方たがへに人の家にまかれりける時に、

あるじのきぬをきせたりけるを、

あしたに返すとてよみける

876 蝉の羽の夜の衣は薄けれど移り香濃くも匂ひぬるかな(紀友則)

(蝉の羽のような夜着は薄いけれど、移り香は濃く匂っていました。)

題しらず

877 遅くいづる月にもあるかなあしひきの山のあなたも惜しむべらなり(読人知らず)

(遅く出てくる月であることだ。きっと山の向こう側も月を惜しんでいるに違いない。)

題しらず

878 我が心なぐさめかねつ更級やをばすて山に 照る月を見て(読人知らず)

(この心を静めることができない。姥捨山に照る月を見ていると。)

釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

876 世三(せみ)乃(の)羽(は)濃(の)よる能(の)衣(ころも)ハ(は)う須(す)介(け)連(れ)ど移(うつり)香(か)こ久(く)も尓(に)保(ほ)日(ひ)ぬる哉

※※方たがへ(「詞書」の意など)=外出の際、「方違へ」と言って、方角の吉凶を占い、悪い方角を避けて一晩別の方向の家に泊めてもらう風習があった。その家の主人に借りた夜着を翌朝返す時、心遣いに感謝をこめた歌。

877 遅(おそく)出類(いづる)月尓(に)も有(ある)可(か)那(な)安(あ)し日(び)支(き)能(の)山濃(の)安(あ)な多(た)も於(お)し無(む)べら也

※月尓(に)も有(ある)可(か)那(な)=月にもあるかな。月であるなあ。

※安(あ)し日(び)支(き)能(の)=あしびきの。山の枕詞。

※於(お)し無(む)べら也=惜しむべらなり。惜しんでいるようだ。

878 我(わが)心な久(ぐ)左(さ)め可(か)年(ね)徒(つ)更級や祖母(をぼ)捨(すて)山に照(てる)月を見天(て)

※更級(さらしな)=更科とも。長野県千曲市 (ちくまし) 南部の地名。姨捨山 (おばすてやま) 伝説や田毎 (たごと) の月などで有名。

※祖母(をぼ)捨(すて)山=姨捨山(をぼすてやま・うばすてやま)。「姥捨山」とも書く。長野県千曲 (ちくま) 市にある冠着 (かむりき) 山の別名。標高1252メートル。古くから「田毎 (たごと) の月」とよばれる月見の名所。更級 (さらしな) に住む男が、山に捨てた親代わりの伯母を、明月の輝きに恥じて翌朝には連れ戻しに行ったという、姨捨山伝説で知られる。

http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tomonori.html

【 紀友則(きのとものり) 生没年未詳

宮内少輔紀有朋の子。貫之の従兄。子に淡路守清正・房則がいる(尊卑分脈)。

四十代半ばまで無官のまま過ごし(後撰集)、寛平九年(897)、ようやく土佐掾の官職を得る。翌年、少内記となり、延喜四年(904)には大内記に任官した。歌人としては、宇多天皇が親王であった頃、すなわち元慶八年(884)以前に近侍して歌を奉っている(『亭子院御集』)ので、この頃すでに歌才を認められていたらしい。寛平三年(891)秋以前の内裏菊合、同四年頃の是貞親王家歌合・寛平御時后宮歌合などに出詠。壬生忠岑と並ぶ寛平期の代表的歌人であった。延喜五年(905)二月二十一日、藤原定国の四十賀の屏風歌を詠んだのが、年月日の明らかな最終事蹟。おそらくこの年、古今集撰者に任命されたが、まもなく病を得て死去したらしい。享年は五十余歳か。紀貫之・壬生忠岑がその死を悼んだ哀傷歌が古今集に見える。

古今集に四十七首収録(作者名不明記の一首を含む)。その数は貫之・躬恒に次ぐ第三位にあたる。勅撰入集は総計七十首。家集『友則集』がある。三十六歌仙の一人。小倉百人一首に歌を採られている。 】

ここは『伊勢物語』の「東下り」(第7段から第9段)、殊に、その第8段(信濃)などを背景にあるもののように解したい。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-27

第7段 東下り(伊勢・尾張)(いとゞしく過ぎ行く方の恋しきにらやましくもかへる浪かな)

第8段 東下り(信濃)(信濃なる浅間の嶽にたつ煙をちこち人の見やはとがめぬ)

第9段 東下り(八橋)(唐衣きつゝ馴にしつましあればはるばる来ぬる旅をしぞ思ふ)

同(宇津)(駿河なる宇津の山辺のうゝにも夢にも人に逢はぬなりけり)

同(富士)(時しらぬ山は富士の嶺いつとてか鹿の子まだらに雪の降るらむ)

同(隅田川)(名にしおはゞいざこと問は都鳥むわが思ふ人はありやなしやと)

https://ise-monogatari.hix05.com/1/ise008.asama.html

『伊勢物語(第8段 東下り・信濃)』(住吉如慶筆)

【むかし、をとこありけり。京や住みうかりけむ、あづまのかたにゆきて、住み所もとむとて、友とする人ひとりふたりして行きけり。信濃の国浅間の嶽にけぶりの立つを見て、

信濃なる浅間の嶽にたつ煙をちこち人の見やはとがめぬ 】(『伊勢物語(第8段 東下り・信濃)』)

『新古今和歌集(巻第十・羇旅歌)』に、この在原業平の「浅間山」の歌が収載されている。

東(あづま)の方(かた)にまかりけるに、浅間の嶽(たけ)

に煙(けぶり)の立つを見てよめる

903 信濃なる淺間の嶽に立つけぶりをちこち人(びと)の見やはとがめぬ(在原業平朝臣『新古今集』)

(信濃の国にある浅間山に立ちのぼる噴煙は、遠くの人も近くの人も、どうして目を見張ら

ないことであろうか、誰しも目を見張ることであろう。)

(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」「その七A・B)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その七・その八・その九)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-27

↑

上記のアドレスの「コメント」の欄で、次のように記した。

【 https://www.jisyameguri.com/event/cyomyoj

↑

このサイトで「牛図」(宗達筆、・光広賛)が見られる。ここに、何と「伝俵屋宗達墓」の写真もアップされていた。この種のものは、数ある「活字情報・ネット情報」でも、管見の限り、このサイトで初めての感じ。

関連して、『ウィキペディア(Wikipedia)』を見ると、そもそもは、禁裏(御所)の近くにあったのを、「1673年(寛文13年)禁裏に隣接しているという理由で、現在の地に移転した」とある。】

この頂妙寺(現: 京都府京都市左京区大菊町)の「伝俵屋宗達墓」について、終戦直後の、昭和二十三年(一九四八)に刊行された『宗達の水墨画(徳川義恭著・座右宝刊行会刊)で紹介されているようである。

https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=114985763

文庫版『宗達の水墨画(徳川義恭著・座右宝刊行会刊)

【徳川 義恭(とくがわ よしやす、1921年(大正10年)1月18日 - 1949年(昭和24年)12月12日)は、日本の美術研究者、装幀家。尾張徳川家の分家の当主である男爵・徳川義恕の四男。母方の祖父・津軽承昭は弘前藩主。長兄・徳川義寛は昭和天皇の侍従・侍従長。姉・祥子の夫は北白川宮永久王。次兄・義孝(津軽英麿の養子となる)の娘は、常陸宮正仁親王妃華子で、義恭の姪にあたる。夫人・雅子(のりこ)は田安徳川家の徳川達成の長女。

1942年(昭和17年)、学習院高等科を卒業し、東京帝国大学文学部美学美術史学科に入学。同年7月1日、三島由紀夫や東文彦と共に同人誌『赤絵』を創刊した。同誌および、1944年(昭和19年)10月発行の三島の処女作品集『花ざかりの森』(七丈書院)の装幀を担当した。

著書は1941年(昭和16年)に私家版の編著『暢美』を、1948年(昭和23年)に『宗達の水墨画』(座右宝刊行会(座右寳叢書))がある。

亜急性細菌性心内膜炎で夭折した。享年28。三島は人となりを偲んで、短篇小説『貴顕』]を書いている。

三島との往復書簡が、数通だが『三島由紀夫十代書簡集』(新潮社、のち新潮文庫)に収められている。2010年(平成22年)に遺族宅で、新たに三島からの手紙9通(1942年 - 1944年)が発見された。 】(『ウィキペディア(Wikipedia)』)

https://www.chugainippoh.co.jp/article/ron-kikou/ron/20200612-001.html

【1946(昭和21)年、美術研究者の徳川義恭氏は当時、俵屋蓮池・喜多川第17代当主である喜多川平朗氏の協力を得て喜多川家伝来の歴代譜、頂妙寺墓所にある俵屋喜多川一門の供養塔の碑銘を調査し、蓮池平右衛門尉秀明に始まる俵屋喜多川宗家の系譜を明らかにされた。自著『宗達の水墨画』においてその調査結果を公表された中で「蓮池俵屋についてはそれを系統的に知り得ず、之が引いては宗達との関係を不明瞭にしているものと思われる」と述べられている。ちなみに現当主、第18代喜多川俵二氏は師父と同様に人間国宝として俵屋の家職を継承し頂妙寺大乗院と結縁されている。】(「謎多い絵師・俵屋宗達の実像」日蓮宗大法寺住職 栗原啓允稿)

https://userweb.pep.ne.jp/c6v00030/r122.html

【宗達・光悦 試論 ― 宗達研究の一節 ― 徳川 義恭

宗達と光悦との関係は 歌巻、色紙、短冊、謡曲本の合作が現存する事により 証明されるが、更に 片岡家本、菅原氏松田本阿弥家系が信じられるとすれば、宗達の妻は光悦の妻の姉と云ふ事になり、極めて近い間柄となる。 又、光悦の書簡の一に 「俵屋方、光悦」と記したものがある。 少庵書状 (1) に依つて 宗達が俵屋を号した事が確認されて居る現在、之も亦 宗達の家に光悦が居たと云ふ事実を知る 興味ある資料である。

処で 私が此の小論で述べようとする所は、此の二人の芸術的立場に於ける先後問題なのである。 つまり 光悦の芸術から宗達の芸術が生れたものであるか、或は宗達から光悦か、の問題である。 之は 近世美術史上、極めて重大な問題であるにも拘らず、批判的立場から余り論じられて居ない。 そして先づ一般には 光悦から宗達が出たのであるとする説が大部分の様である。 中には 光悦派と云ふ名称を掲げ その中に宗達光琳を含ませる考へもある。 尤も 私が之から述べようとする処は 光悦―宗達説を全然否定し去らうと云ふのではない。 此の問題は 現在の資料を以てしては 確言することは勿論出来ないのである。 それ故、試論として 私が宗達―光悦説を述べてみるのである。

注 (1) 少庵書状 ― 美術研究第百十一号

私は先づ、光悦の芸術が 世に余りに高く評価され過ぎてゐはしないか、と思ふ。 彼をレオナルド・ダヴインチと並べて評した一説の如きは 問題外としても、万能の天才 光悦と云ふ文字は 余りにも多く見かける。 勿論私は 彼の茶碗のよさは認めて居る。 陶器に於て あれだけの大きさと深み、渋さを表現した事は 確かに一つの大きな仕事である。 処が 之を賞讃するの余り、彼の他の作品分野に迄 無批判的にそのよさを及ぼし評価することが 行はれて居はしないだらうか。 書道に於て光悦は 松花堂(松花堂 昭堂、1582~1639。真言宗の僧侶にして書家。松花堂流を創始した。)、三藐院(近衛 信尹、1565~1614。五摂家の筆頭たる近衛家の嫡流にして、書家。三藐院と号した。)と共に三筆とうたはれた。 確かに彼の書は暢達であり、独創的で自由な処がある。 殊に 金銀泥の飾絵の上に 太く細く配置して行く技巧と感覚には 勝れたものがある。 当時、賞讃された事もよく肯ける。 併し 一たび視界を広く書の美と云ふ点に置いた場合に、彼の書は 達者ではあるが 真の深みあるよさを感じられない様な気がする。 因みに 宗達の下絵ある歌巻なり、短冊なりの、其の下絵無しで見た場合に さう云ふ事は感じられると思ふ。 処で 今私が問題とするのは 茶碗や書ではなく(勿論 之等も宗達を考へる上に必要なのであるが)彼の蒔絵と絵画なのである。

元来、光悦が如何なる程度に絵画をよくしたかは 明瞭でない。 屢々記録に現はれるものに 自讃三十六歌仙絵があるが、之に就て古画備考は 「画は皺法正敷歌仙絵也」と記して居る。 尾形流百図を見ると、抱一文庫の光悦自画讃三十六歌仙の絵が載せられて居る。 此の様式が所謂 光悦画の本体であるとすれば、それは又 著しく宗達様式とは離れたものと言はねばならぬ。 又 同書に本田家蔵として、萩之坊乗円讃光悦画定家卿なる図が掲げられて居るが、様式は先の三十六歌仙図と全く同じであり、之には光悦の方印が捺してある。 之等の図に見られる描線は 宗達風のものではない。 而して 従来の説の如く 光悦の蒔絵等に於ける図様を光悦画の本体とするならば、此の三十六歌仙絵の系統(前述の如く その同類のものに光悦の印さへある)は 光悦の画様式の如何なる位置に置かれるものであらうか。 ―― 私は案外、光悦画の様式の本体は所謂宗達風のものではなく、右(上)の例の様な描線を有する 比較的常識的な画様であつたのではないかと思ふ。 そして 若し光悦が、一般に宗達光琳の祖と言はれて居る作風のものを描いたとすれば、それは実は 光悦が宗達の作風に影響されて以後のものではないかと思ふ。 而も 光悦筆と確証し得る絵画作品のないと云ふ事実は、半面に 下絵を宗達に仰いでゐる作品が確実に存する(宗達の伊年円印あるもの三点、その他色紙、短冊等確実に様式上宗達と見做されるもの数十点)と云ふ事実と相俟つて、彼の絵画に対する疑問を一層増大せしめるのである。

光悦伝に依ると、光悦は書に於ては相当自信を持つて居たかの如く思はれる。 有名な話ではあるが、続近世畸人伝(江戸中期の文人・伴蒿蹊が著した人物伝。1898年刊。)に 「或時 近衛三藐院 光悦にたづねたまふ 今天下に能書といふは誰とかするぞと 光悦 先づ さて次は君 次は八幡の坊也 その先づとは誰ぞと仰たまふに 恐ながら私なりと申す 此時此三筆 天下に名あり」 とある。 即ち 自分が最上で 次が三藐院 次が松花堂 と云ふのである。 此の話は勿論 一概に信じ難いとは言ひ條、光悦が書に於て相当自信があつたと云ふ事実を 察する事が出来る様に思はれる。 又、社会的にも彼の色紙が高く評価されて居た事は 次の話でも分る。 即ち、光悦の甥 光室が江戸城中に於て急病に斃れた際、彼は急ぎ東下した。 こゝで 思ひ掛けなくも 将軍家光に拝謁する事になつたが、献上物を持参してゐないので それを土井大炊頭に告げると、色紙を差し上げるがよからうと言ふ。 光悦は「差上候程の色紙有合不レ申」と述べると、大炊頭は「先年御貰ひ候色紙有レ之候間、先是御貸可レ申候間、献上致可レ然」と言ひ、之を以て事が運んだと云ふ。 現存の光悦色紙が皆彼の書のあるもので 絵画のみのものを右の場合に想像する事は当らない様に思はれるから、此の話を以て 書に於ては文字通り自他共に許したと云ふ事が分るのである。

所が 今問題とする絵画に就ては 寧ろ自信に乏しかつたかの如き記録がある。 本阿弥行状記の一節で、同じく無条件に信ずべき性質のものではないが、次の様な話がある。 「或時 猩々翁(松花堂ノコト)、予(光悦)が新に建てたる小室を見て、さても あら壁に山水鳥獣あらゆるものあり、絵心なき処にては、かやうのことも時々写し度思ふ時も遠慮せり、幸と別懇のその宅中 ねがふてもなきことゝ、一宿をして終日色々の絵をしたゝめ 予にも恵まれし、我も絵は少しはかく事を得たりといへども中々其妙に至らざれば、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、あら壁の模様をよき絵の手本とも知らず、勿論古来よりあら壁に絵の姿あると申すことは聞伝ふるといへども、まのあたり猩々翁のかきとられしにて疑もはれ何事も上達せざれば其奥義をとられぬものと今更の様に思ひぬ」 ―― 而して光悦は 一方同じ書に於て、「陶器を作ることは 予は猩々翁にまされり」と述べたと記してある。 即ち 絵画に対する彼の態度が、陶器、書に対するものと異つてゐた事が窺ひ得るのである。 自信あるものは飽く迄も明瞭にしてゐたのであるから、画事に就て松花堂に示した態度は 単なる表面の謙譲ではなかつたと見るべきである。 又、特に文中 猩々翁○とある点に留意すれば、松花堂は光悦より略々廿五年程若いのであるから、此の話は光悦の若い時の事とは思はれない、(ここは 読点(。)の誤りであろう。) (例へ翁と云ふ言葉が敬称として用ひられ、松花堂の所謂 晩年に用ひられたのではないとしても、余り若くしては此の称は用ひられぬであらう(。)) 要するに光悦は 晩年に至つて画事に自信ある境地に達し得たのではなからうか、と云ふ推論の余地は無い訳である。 而も宗達は 慶長十一年には光悦の和歌下絵を既に描いて居るのであるから、此の点に於ても 宗達画の先駆を光悦とすることは困難なのである。 (慶長十一年に 光悦は四十九歳、松花堂は略々廿三歳)

慶長十一年十一月十一日銘ある 宗達下絵光悦和歌色紙に就ては、嘗て矢代幸雄先生が 美術研究第九十三号に発表されたが、此の特殊なる年紀に関しては疑問のまゝ 問題を残された。 私は 黒板博士の国史研究年表に依り、此の日に近衛三藐院が関白を辞して居る事実を知つた。 三藐院と光悦との交際は既に証せられて居る。 而して 矢代先生も指摘されて居る様に、此等十一枚の色紙には 新古今集秋上の部に互に相近く載せられた月に関する歌が書かれて居る。 而して それらは淋しい歌が多いのである。 例へば 「ことはりの秋にはあへぬ涙哉つきのかつらもかはるひかりに」 「ふかからぬ外山の庵のねさめたにさそなこの間の月はさひしき」 「詠れは千々にものおもふ月にまた我身ひとつのみねのまつかせ」 等。 故に私は 親友信尹の辞職を淋しく思ひ、光悦が宗達の下絵の色紙に筆をふるひ、さびしくも又華やかな作をなして、心をなぐさめたのではないか、と想像して居る。 又、宗達と三藐院の合作らしきものゝあるを 私は聞いて居るが、それが事実とすれば 此の問題は一層趣を増すことゝならう、―― 聊か 本論には蛇足の感もあるが、この紙面を一応の報告として置く。

処で、所謂宗達派の祖が光悦であるとすれば、光悦は新様式の創始者である。 而して 絵画に於ける優れた新様式は、絵画的天分の豊かなる者に依つてのみ 始めて創造し得るものである。 光悦に それ程の絵画的天分が認められるであらうか。 光悦がさう云ふ天分を十分に備へた作家であつたならば、私は恐らく彼の独立した絵画作品がもう少し現存して居てもいゝのではないかと思ふ。 色紙、歌巻等の筆蹟にも 大虚庵光悦などと筆太に思ひ切つた署名をして居る位の人であるから、独立した絵を描けば 必ず明瞭に落款、捺印をなしたであらう。 つまり さう云ふ彼の独立作品が少いと云ふ事は、彼の絵画的方面への消極性を物語り、彼の絵画的天分の乏しさをも肯定する事になる。 そして同時に考へられるのは、同じ時代の絵画の天才 宗達が、斯くの如き作家の様式に影響されたと見るよりも、寧ろ其の逆を考へる方がより自然であり、素直なのではなからうかと云ふ事である。 而も、前掲の菅原氏松田本阿弥家系の書入れを容認した場合は 宗達は光悦より年長とさへ考へられるし、又 俵屋方に光悦が居た事など思ふと、一層 此の説が有利になるのである。 併し、必ずしも宗達が光悦より年長でなければならぬ事はない。 現に光悦は 年下の松花堂の絵に感心した態度を示して居る。 しかも此の松花堂の絵なるものは 私の見た所、殆ど感朊出来ぬものばかりである。 それに感朊した光悦の美的感覚を 私は余り認めたくない。

斯くして私は 光悦の絵画が宗達様式の淵源であるとの説に 同意し兼ねるのである。 世に言ふ程 彼は万能の一大天才ではないと思ふ。 而して又、さう云ふ見方の方が寧ろ 光悦の芸術に対して親切であらう。 彼の陶器や蒔絵など いゝ仕事である。 鷹峯(たかがみね。京都の北部の丘陵地帯で、丹波・若狭への街道入口。光悦は、徳川家康よりこの原野を拝領、一族と共に移住し、ここで制作活動に当ったという。)に於ける活動も 当時の美術界に清新な気風を与えたに違ひない。 光琳の蒔絵や乾山の仕事にも 彼の影響はある。 併し、要するに彼の仕事は趣味人的な性格に止つてゐて、大作家宗達には及ぶべくもなかつたのである。 光悦の芸術の特質は 素人的気分である。 いゝ点も悪い点も皆 此の中にある。 具体的に云へば、素直に他人の長所を取り入れて合作などをし、又 自分の感情をも自由に表現する事も行つて居る点、それから其の反面に 彼の芸術の表面華やかに見えながらも、弘く東洋西洋の芸術を含めての観点に立つ時、覆ひ難い事実として消極性を認めねばならぬ点である。

A 舟橋蒔絵硯筥

B 伊勢物語図帖 「むかしをとこふして思ひ…」図部分、土坡

C 源氏物語関屋図屏風部分、土坡

D 御物 扇面屏風保元物語巻二左府負傷図部分、土坡

E 醍醐三宝院扇面屏風牛車図部分、土坡

蒔絵に就て 私は今迄故意に語らなかつた。 それは 光悦の絵画に対して 如上の見解を先づ示して置く必要があつたからである。 さて、光悦の傑作とされて居る舟橋硯筥(帝室博物館蔵)は 宗達派の感覚と同種のものであり、広くは我工芸史上の一異彩でもある。 「あづまじの佐野の舟橋かけてのみ思ひわたるをしる人ぞなき」(後撰集)の歌意に因み、作られて居る。 高さ 三寸九分、竪 八寸、横 七寸五分。 波と舟 ━━ 金溜地、金蒔絵。 橋 ━━ 鉛。 文字 ━━ 銀金具、金蒔絵。 (歌中の舟橋の二字は 鉛に依る図様を以て暗示され、文字としては記してない。)

処で 此の硯筥(すずりばこ)に就て私考を述べるに先だち、私は先づ 広く光悦、光琳の漆工芸に就て 次のことを述べて置く。 「漆工芸に於て 銀、鉛、青貝等を嵌入せる意匠が、宗達派の技法的特色たるたらし込み、、、、、の感覚と殆ど同じ感覚を有すること」 である。 具体的に言ふと、鉛の地は墨の肌と同種の重厚な渋味を示し、貝の肌にある一種の濃淡を想はせる自然の調子は 胡粉その他の顔料を以てするたらし込みの濃淡の調子と合し、又更に 其の貝が素地との境目に接する所に出来る輪廓の味は、やはり たらし込みの絵具によつて出来た一種の輪廓の味と共通する。 而して 蒔絵に於ける金銀の感じは、そのまゝ絵画の金銀泥に通ずるのである。 即ち 材料こそ異れ、全く同じ感じを 私は受けるのである。 絵画と工芸が之程迄、密接に関係して居る例は 他に殆ど見られない様に思ふ。 併し、宗達派絵画と光悦光琳派蒔絵との此の不思議な迄の様式の合致は 決して偶然ではない。 要するに 装飾的絵画への十分な理解と感覚が 之を為さしめたのである。

所で 此の舟橋硯筥に就て 私は次の三点に留意する。 (一) 形態に関する解釈、(二) 宗達下絵光悦色紙との様式類似、(三) 光悦の書体。

(一) 此の形態に関する解釈は色々あり、或人は田家の形と云ひ、又 或人は鷹峯の山の形に暗示を得たのであらうと言ふ。 確かに鷹峯の形は之に似て居る。 併し 私は之を 宗達の暗示に依つて作られたものであらうと解釈する。 つまり 此の奇抜な形は 何を意味すると云ふのでなく、宗達がヒントを直接与へたか、或ひは光悦が宗達様式から学んだかして出来たのではなからうかと思ふ。 更に具体的に言へば、宗達様式の例へば源氏関屋図屏風に於ける築山風の山塊、三宝院蔵扇面画中に見られる雲形の土坡(つつみ、土手)、慶長十一年十一月十一日銘ある色紙の中「ことはりの……」の和歌ある図の土坡、平家紊経化城喩品見返し画中の土坡、帝室御物扇面屏風画中、梅の図 及び保元物語巻二左府負傷図中に見られる土坡、更に 伊勢物語図帖の中「むかしおとこ、うゐかうぶりして……」の図、「われならて、したひほとくな…」の図、「むかしをとこ、ふして思ひ……」の各図に見られる土坡。 或は源氏澪標関屋図屏風、フリーア画廊蔵松島図屏風を始めとして宗達画の多くに見られる単純化された松葉の表現。 何れも皆、此の硯筥の盛上げの形とよく似て居る。 要するに私は 此の硯筥の形も或特定の意味あるものではなく、宗達的な一種の感覚から生じた装飾形態と解したいのである。 只、之が真に美的効果の上から言つて成功してゐるか何うかと云ふ問題になると、私は 此の形はやゝ奇に走り過ぎて、静けさを欠いて居る点がないでもない様な気がする。

(二) (一)の場合が側面観を基調としたのに対し、之は真上から見た場合である。 今、中央の盛上げを無くして考へると、其の図は宗達画に近い様式を示し、その上に和歌の散らしてある点、宗達光悦合作の色紙と極めて類似して居る事が分る。 要するに私は 此の図様も宗達画に暗示を得て光悦が描いたか、或は宗達が直接下絵として描いたかの何れではないかとするのである。 尚、忍草蒔絵硯箱は 三藐院風の字が嵌入されて居る所から 光悦三藐院合作と伝へられ、(此の忍草の中に兎のゐる図柄は光悦以前の時代に存するから 光悦の独創ではない) 又、竹の図柄ある硯箱があるが、此の図は松花堂の絵に似て居るから 松花堂との合作ではないかと思つて居るが、要するに かう云ふ事から考へても 宗達光悦の合作も十分あり得ると思ふのである。

(三) 此の硯筥に嵌入せる光悦の文字に依り、彼の書体の様式を検討すれば 此の蒔絵の製作年代が分る筈である。 大体、慶長末か元和始め頃ではないかと推定されるが、私は未だ光悦の書体に関し 自信ある発言をなし得ない。 只 工芸として金属を以て示された書なるが故に 年代推定が全く不可能と思はれないので 大方の御教示を得たい。

斯くして私は 此の硯箱が形態及び装飾図様に於て、宗達の様式に近似せる点、更に光悦画に対する先の見解との立場から、之を光悦の独創の作品として提唱する事の危険なるを思ふに至つたのである。

次に 伝光悦作なる蒔絵作品に就て調べる必要がある。 (光悦以前から 漆工作品には作者の名を記す事は殆ど行はれなかつた。 光悦も 其の例に習つたものと思はれる。)

(一) 宗達の絵画様式に極めて近い様式を示すもの。 例へば 山月蒔絵経筥、蓮蒔絵経筥、等。 之等は 一見宗達様式に似て居りながら、よく見ると宗達画に比して著しく生気に乏しく、間の抜けた感じを持つて居る。 (経筥蓋裏の鹿と宗達筆謡本飾絵の鹿を比べれば明瞭。 又、蓮を示した蒔絵にも宗達の如き写実性は全くない。) 此の事実からも 光悦様式から宗達様式が生ずると云ふ事は 私には考へ難くなる。 之等の蒔絵の下図は 光悦か或は彼の弟子が 宗達画を基にして作つたのであらう。

(二) 宗達様式と傾向を異にする作品。 岩崎家の秋草蒔絵謡本箱がそれである。 此の園(ママ)は 光悦以前の蒔絵の延長と見られる点が多い。

要するに私は 光悦蒔絵に於ける新機軸と云はれて居るたつぷりした図様は宗達から出たものであつて、従つて 其の材料に於ける新しい試みも宗達画に接近せんとして用ひられたとさへも考へ得ると思ふ。 光悦の弟子の作も 結局此の作風のものは宗達の流れを汲むものであらう。

光悦以前に 蒔絵師が一流の画人に其の下絵を描いてもらつて居る例はある。 幸阿弥道長(文明十年、七十一歳にて歿)は 将軍義政の近くにあつて蒔絵を作り、形状その他の好みは相阿弥に習ひ、下絵は光信に受けたと言はれて居る。 又、帝室博物館蔵、葦穂高蒔絵鞍及び鐙は 秀吉が狩野永徳に命じて下絵を描かせ、古作の鞍と鐙に高蒔絵させたものである。 蒔絵の図様とて、絵画の天分無き者に依つて出来るものではない。

斯くして私は 従来一方的に光悦 ― 宗達説が称へられて来た事に対して 其の逆説を提唱する十分なる可能性ありとするのである。 それに就て付け加へて置くが、私は 蒔絵の図様から絵画の様式が生ずると云ふ事実を否定して居るのではない。 (宗達の様式は 光悦以前の蒔絵の様式に暗示を得て居ることは種々の点に於て指摘し得る。) 私は 飽く迄も光悦と宗達の関係に於て 之を論じて居るのである。 最後に、何故光悦が今迄高く評価され過ぎてゐたのかと云ふに、その一は 鷹峯光悦村の経営や彼の広い交際 (青蓮院宮尊朝法親王、三藐院、応山信尋、烏丸光広、徳川家康、家光、老中松平信綱、土井利勝、所司代板倉勝重、同重宗、前田利家、同利常、小堀政一、林羅山、等)に依つて知られる政治家的性格の為であり、その二は 彼が茶道の関係者から持て囃された為と思はれる。 茶道に於ける美術品の価値評価には 時々不健全なものがあるからである。】(「『座右宝』創刊号(第一巻第一号)所収 )

(その七のA「躑躅と糸薄」)

(その七のB「躑躅・糸薄(続き)」)

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」

所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七

方たがへに人の家にまかれりける時に、

あるじのきぬをきせたりけるを、

あしたに返すとてよみける

876 蝉の羽の夜の衣は薄けれど移り香濃くも匂ひぬるかな(紀友則)

(蝉の羽のような夜着は薄いけれど、移り香は濃く匂っていました。)

題しらず

877 遅くいづる月にもあるかなあしひきの山のあなたも惜しむべらなり(読人知らず)

(遅く出てくる月であることだ。きっと山の向こう側も月を惜しんでいるに違いない。)

題しらず

878 我が心なぐさめかねつ更級やをばすて山に 照る月を見て(読人知らず)

(この心を静めることができない。姥捨山に照る月を見ていると。)

釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

876 世三(せみ)乃(の)羽(は)濃(の)よる能(の)衣(ころも)ハ(は)う須(す)介(け)連(れ)ど移(うつり)香(か)こ久(く)も尓(に)保(ほ)日(ひ)ぬる哉

※※方たがへ(「詞書」の意など)=外出の際、「方違へ」と言って、方角の吉凶を占い、悪い方角を避けて一晩別の方向の家に泊めてもらう風習があった。その家の主人に借りた夜着を翌朝返す時、心遣いに感謝をこめた歌。

877 遅(おそく)出類(いづる)月尓(に)も有(ある)可(か)那(な)安(あ)し日(び)支(き)能(の)山濃(の)安(あ)な多(た)も於(お)し無(む)べら也

※月尓(に)も有(ある)可(か)那(な)=月にもあるかな。月であるなあ。

※安(あ)し日(び)支(き)能(の)=あしびきの。山の枕詞。

※於(お)し無(む)べら也=惜しむべらなり。惜しんでいるようだ。

878 我(わが)心な久(ぐ)左(さ)め可(か)年(ね)徒(つ)更級や祖母(をぼ)捨(すて)山に照(てる)月を見天(て)

※更級(さらしな)=更科とも。長野県千曲市 (ちくまし) 南部の地名。姨捨山 (おばすてやま) 伝説や田毎 (たごと) の月などで有名。

※祖母(をぼ)捨(すて)山=姨捨山(をぼすてやま・うばすてやま)。「姥捨山」とも書く。長野県千曲 (ちくま) 市にある冠着 (かむりき) 山の別名。標高1252メートル。古くから「田毎 (たごと) の月」とよばれる月見の名所。更級 (さらしな) に住む男が、山に捨てた親代わりの伯母を、明月の輝きに恥じて翌朝には連れ戻しに行ったという、姨捨山伝説で知られる。

http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tomonori.html

【 紀友則(きのとものり) 生没年未詳

宮内少輔紀有朋の子。貫之の従兄。子に淡路守清正・房則がいる(尊卑分脈)。

四十代半ばまで無官のまま過ごし(後撰集)、寛平九年(897)、ようやく土佐掾の官職を得る。翌年、少内記となり、延喜四年(904)には大内記に任官した。歌人としては、宇多天皇が親王であった頃、すなわち元慶八年(884)以前に近侍して歌を奉っている(『亭子院御集』)ので、この頃すでに歌才を認められていたらしい。寛平三年(891)秋以前の内裏菊合、同四年頃の是貞親王家歌合・寛平御時后宮歌合などに出詠。壬生忠岑と並ぶ寛平期の代表的歌人であった。延喜五年(905)二月二十一日、藤原定国の四十賀の屏風歌を詠んだのが、年月日の明らかな最終事蹟。おそらくこの年、古今集撰者に任命されたが、まもなく病を得て死去したらしい。享年は五十余歳か。紀貫之・壬生忠岑がその死を悼んだ哀傷歌が古今集に見える。

古今集に四十七首収録(作者名不明記の一首を含む)。その数は貫之・躬恒に次ぐ第三位にあたる。勅撰入集は総計七十首。家集『友則集』がある。三十六歌仙の一人。小倉百人一首に歌を採られている。 】

ここは『伊勢物語』の「東下り」(第7段から第9段)、殊に、その第8段(信濃)などを背景にあるもののように解したい。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-27

第7段 東下り(伊勢・尾張)(いとゞしく過ぎ行く方の恋しきにらやましくもかへる浪かな)

第8段 東下り(信濃)(信濃なる浅間の嶽にたつ煙をちこち人の見やはとがめぬ)

第9段 東下り(八橋)(唐衣きつゝ馴にしつましあればはるばる来ぬる旅をしぞ思ふ)

同(宇津)(駿河なる宇津の山辺のうゝにも夢にも人に逢はぬなりけり)

同(富士)(時しらぬ山は富士の嶺いつとてか鹿の子まだらに雪の降るらむ)

同(隅田川)(名にしおはゞいざこと問は都鳥むわが思ふ人はありやなしやと)

https://ise-monogatari.hix05.com/1/ise008.asama.html

『伊勢物語(第8段 東下り・信濃)』(住吉如慶筆)

【むかし、をとこありけり。京や住みうかりけむ、あづまのかたにゆきて、住み所もとむとて、友とする人ひとりふたりして行きけり。信濃の国浅間の嶽にけぶりの立つを見て、

信濃なる浅間の嶽にたつ煙をちこち人の見やはとがめぬ 】(『伊勢物語(第8段 東下り・信濃)』)

『新古今和歌集(巻第十・羇旅歌)』に、この在原業平の「浅間山」の歌が収載されている。

東(あづま)の方(かた)にまかりけるに、浅間の嶽(たけ)

に煙(けぶり)の立つを見てよめる

903 信濃なる淺間の嶽に立つけぶりをちこち人(びと)の見やはとがめぬ(在原業平朝臣『新古今集』)

(信濃の国にある浅間山に立ちのぼる噴煙は、遠くの人も近くの人も、どうして目を見張ら

ないことであろうか、誰しも目を見張ることであろう。)

(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」「その七A・B)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その七・その八・その九)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-27

↑

上記のアドレスの「コメント」の欄で、次のように記した。

【 https://www.jisyameguri.com/event/cyomyoj

↑

このサイトで「牛図」(宗達筆、・光広賛)が見られる。ここに、何と「伝俵屋宗達墓」の写真もアップされていた。この種のものは、数ある「活字情報・ネット情報」でも、管見の限り、このサイトで初めての感じ。

関連して、『ウィキペディア(Wikipedia)』を見ると、そもそもは、禁裏(御所)の近くにあったのを、「1673年(寛文13年)禁裏に隣接しているという理由で、現在の地に移転した」とある。】

この頂妙寺(現: 京都府京都市左京区大菊町)の「伝俵屋宗達墓」について、終戦直後の、昭和二十三年(一九四八)に刊行された『宗達の水墨画(徳川義恭著・座右宝刊行会刊)で紹介されているようである。

https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=114985763

文庫版『宗達の水墨画(徳川義恭著・座右宝刊行会刊)

【徳川 義恭(とくがわ よしやす、1921年(大正10年)1月18日 - 1949年(昭和24年)12月12日)は、日本の美術研究者、装幀家。尾張徳川家の分家の当主である男爵・徳川義恕の四男。母方の祖父・津軽承昭は弘前藩主。長兄・徳川義寛は昭和天皇の侍従・侍従長。姉・祥子の夫は北白川宮永久王。次兄・義孝(津軽英麿の養子となる)の娘は、常陸宮正仁親王妃華子で、義恭の姪にあたる。夫人・雅子(のりこ)は田安徳川家の徳川達成の長女。

1942年(昭和17年)、学習院高等科を卒業し、東京帝国大学文学部美学美術史学科に入学。同年7月1日、三島由紀夫や東文彦と共に同人誌『赤絵』を創刊した。同誌および、1944年(昭和19年)10月発行の三島の処女作品集『花ざかりの森』(七丈書院)の装幀を担当した。

著書は1941年(昭和16年)に私家版の編著『暢美』を、1948年(昭和23年)に『宗達の水墨画』(座右宝刊行会(座右寳叢書))がある。

亜急性細菌性心内膜炎で夭折した。享年28。三島は人となりを偲んで、短篇小説『貴顕』]を書いている。

三島との往復書簡が、数通だが『三島由紀夫十代書簡集』(新潮社、のち新潮文庫)に収められている。2010年(平成22年)に遺族宅で、新たに三島からの手紙9通(1942年 - 1944年)が発見された。 】(『ウィキペディア(Wikipedia)』)

https://www.chugainippoh.co.jp/article/ron-kikou/ron/20200612-001.html

【1946(昭和21)年、美術研究者の徳川義恭氏は当時、俵屋蓮池・喜多川第17代当主である喜多川平朗氏の協力を得て喜多川家伝来の歴代譜、頂妙寺墓所にある俵屋喜多川一門の供養塔の碑銘を調査し、蓮池平右衛門尉秀明に始まる俵屋喜多川宗家の系譜を明らかにされた。自著『宗達の水墨画』においてその調査結果を公表された中で「蓮池俵屋についてはそれを系統的に知り得ず、之が引いては宗達との関係を不明瞭にしているものと思われる」と述べられている。ちなみに現当主、第18代喜多川俵二氏は師父と同様に人間国宝として俵屋の家職を継承し頂妙寺大乗院と結縁されている。】(「謎多い絵師・俵屋宗達の実像」日蓮宗大法寺住職 栗原啓允稿)

https://userweb.pep.ne.jp/c6v00030/r122.html

【宗達・光悦 試論 ― 宗達研究の一節 ― 徳川 義恭

宗達と光悦との関係は 歌巻、色紙、短冊、謡曲本の合作が現存する事により 証明されるが、更に 片岡家本、菅原氏松田本阿弥家系が信じられるとすれば、宗達の妻は光悦の妻の姉と云ふ事になり、極めて近い間柄となる。 又、光悦の書簡の一に 「俵屋方、光悦」と記したものがある。 少庵書状 (1) に依つて 宗達が俵屋を号した事が確認されて居る現在、之も亦 宗達の家に光悦が居たと云ふ事実を知る 興味ある資料である。

処で 私が此の小論で述べようとする所は、此の二人の芸術的立場に於ける先後問題なのである。 つまり 光悦の芸術から宗達の芸術が生れたものであるか、或は宗達から光悦か、の問題である。 之は 近世美術史上、極めて重大な問題であるにも拘らず、批判的立場から余り論じられて居ない。 そして先づ一般には 光悦から宗達が出たのであるとする説が大部分の様である。 中には 光悦派と云ふ名称を掲げ その中に宗達光琳を含ませる考へもある。 尤も 私が之から述べようとする処は 光悦―宗達説を全然否定し去らうと云ふのではない。 此の問題は 現在の資料を以てしては 確言することは勿論出来ないのである。 それ故、試論として 私が宗達―光悦説を述べてみるのである。

注 (1) 少庵書状 ― 美術研究第百十一号

私は先づ、光悦の芸術が 世に余りに高く評価され過ぎてゐはしないか、と思ふ。 彼をレオナルド・ダヴインチと並べて評した一説の如きは 問題外としても、万能の天才 光悦と云ふ文字は 余りにも多く見かける。 勿論私は 彼の茶碗のよさは認めて居る。 陶器に於て あれだけの大きさと深み、渋さを表現した事は 確かに一つの大きな仕事である。 処が 之を賞讃するの余り、彼の他の作品分野に迄 無批判的にそのよさを及ぼし評価することが 行はれて居はしないだらうか。 書道に於て光悦は 松花堂(松花堂 昭堂、1582~1639。真言宗の僧侶にして書家。松花堂流を創始した。)、三藐院(近衛 信尹、1565~1614。五摂家の筆頭たる近衛家の嫡流にして、書家。三藐院と号した。)と共に三筆とうたはれた。 確かに彼の書は暢達であり、独創的で自由な処がある。 殊に 金銀泥の飾絵の上に 太く細く配置して行く技巧と感覚には 勝れたものがある。 当時、賞讃された事もよく肯ける。 併し 一たび視界を広く書の美と云ふ点に置いた場合に、彼の書は 達者ではあるが 真の深みあるよさを感じられない様な気がする。 因みに 宗達の下絵ある歌巻なり、短冊なりの、其の下絵無しで見た場合に さう云ふ事は感じられると思ふ。 処で 今私が問題とするのは 茶碗や書ではなく(勿論 之等も宗達を考へる上に必要なのであるが)彼の蒔絵と絵画なのである。

元来、光悦が如何なる程度に絵画をよくしたかは 明瞭でない。 屢々記録に現はれるものに 自讃三十六歌仙絵があるが、之に就て古画備考は 「画は皺法正敷歌仙絵也」と記して居る。 尾形流百図を見ると、抱一文庫の光悦自画讃三十六歌仙の絵が載せられて居る。 此の様式が所謂 光悦画の本体であるとすれば、それは又 著しく宗達様式とは離れたものと言はねばならぬ。 又 同書に本田家蔵として、萩之坊乗円讃光悦画定家卿なる図が掲げられて居るが、様式は先の三十六歌仙図と全く同じであり、之には光悦の方印が捺してある。 之等の図に見られる描線は 宗達風のものではない。 而して 従来の説の如く 光悦の蒔絵等に於ける図様を光悦画の本体とするならば、此の三十六歌仙絵の系統(前述の如く その同類のものに光悦の印さへある)は 光悦の画様式の如何なる位置に置かれるものであらうか。 ―― 私は案外、光悦画の様式の本体は所謂宗達風のものではなく、右(上)の例の様な描線を有する 比較的常識的な画様であつたのではないかと思ふ。 そして 若し光悦が、一般に宗達光琳の祖と言はれて居る作風のものを描いたとすれば、それは実は 光悦が宗達の作風に影響されて以後のものではないかと思ふ。 而も 光悦筆と確証し得る絵画作品のないと云ふ事実は、半面に 下絵を宗達に仰いでゐる作品が確実に存する(宗達の伊年円印あるもの三点、その他色紙、短冊等確実に様式上宗達と見做されるもの数十点)と云ふ事実と相俟つて、彼の絵画に対する疑問を一層増大せしめるのである。

光悦伝に依ると、光悦は書に於ては相当自信を持つて居たかの如く思はれる。 有名な話ではあるが、続近世畸人伝(江戸中期の文人・伴蒿蹊が著した人物伝。1898年刊。)に 「或時 近衛三藐院 光悦にたづねたまふ 今天下に能書といふは誰とかするぞと 光悦 先づ さて次は君 次は八幡の坊也 その先づとは誰ぞと仰たまふに 恐ながら私なりと申す 此時此三筆 天下に名あり」 とある。 即ち 自分が最上で 次が三藐院 次が松花堂 と云ふのである。 此の話は勿論 一概に信じ難いとは言ひ條、光悦が書に於て相当自信があつたと云ふ事実を 察する事が出来る様に思はれる。 又、社会的にも彼の色紙が高く評価されて居た事は 次の話でも分る。 即ち、光悦の甥 光室が江戸城中に於て急病に斃れた際、彼は急ぎ東下した。 こゝで 思ひ掛けなくも 将軍家光に拝謁する事になつたが、献上物を持参してゐないので それを土井大炊頭に告げると、色紙を差し上げるがよからうと言ふ。 光悦は「差上候程の色紙有合不レ申」と述べると、大炊頭は「先年御貰ひ候色紙有レ之候間、先是御貸可レ申候間、献上致可レ然」と言ひ、之を以て事が運んだと云ふ。 現存の光悦色紙が皆彼の書のあるもので 絵画のみのものを右の場合に想像する事は当らない様に思はれるから、此の話を以て 書に於ては文字通り自他共に許したと云ふ事が分るのである。

所が 今問題とする絵画に就ては 寧ろ自信に乏しかつたかの如き記録がある。 本阿弥行状記の一節で、同じく無条件に信ずべき性質のものではないが、次の様な話がある。 「或時 猩々翁(松花堂ノコト)、予(光悦)が新に建てたる小室を見て、さても あら壁に山水鳥獣あらゆるものあり、絵心なき処にては、かやうのことも時々写し度思ふ時も遠慮せり、幸と別懇のその宅中 ねがふてもなきことゝ、一宿をして終日色々の絵をしたゝめ 予にも恵まれし、我も絵は少しはかく事を得たりといへども中々其妙に至らざれば、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、あら壁の模様をよき絵の手本とも知らず、勿論古来よりあら壁に絵の姿あると申すことは聞伝ふるといへども、まのあたり猩々翁のかきとられしにて疑もはれ何事も上達せざれば其奥義をとられぬものと今更の様に思ひぬ」 ―― 而して光悦は 一方同じ書に於て、「陶器を作ることは 予は猩々翁にまされり」と述べたと記してある。 即ち 絵画に対する彼の態度が、陶器、書に対するものと異つてゐた事が窺ひ得るのである。 自信あるものは飽く迄も明瞭にしてゐたのであるから、画事に就て松花堂に示した態度は 単なる表面の謙譲ではなかつたと見るべきである。 又、特に文中 猩々翁○とある点に留意すれば、松花堂は光悦より略々廿五年程若いのであるから、此の話は光悦の若い時の事とは思はれない、(ここは 読点(。)の誤りであろう。) (例へ翁と云ふ言葉が敬称として用ひられ、松花堂の所謂 晩年に用ひられたのではないとしても、余り若くしては此の称は用ひられぬであらう(。)) 要するに光悦は 晩年に至つて画事に自信ある境地に達し得たのではなからうか、と云ふ推論の余地は無い訳である。 而も宗達は 慶長十一年には光悦の和歌下絵を既に描いて居るのであるから、此の点に於ても 宗達画の先駆を光悦とすることは困難なのである。 (慶長十一年に 光悦は四十九歳、松花堂は略々廿三歳)

慶長十一年十一月十一日銘ある 宗達下絵光悦和歌色紙に就ては、嘗て矢代幸雄先生が 美術研究第九十三号に発表されたが、此の特殊なる年紀に関しては疑問のまゝ 問題を残された。 私は 黒板博士の国史研究年表に依り、此の日に近衛三藐院が関白を辞して居る事実を知つた。 三藐院と光悦との交際は既に証せられて居る。 而して 矢代先生も指摘されて居る様に、此等十一枚の色紙には 新古今集秋上の部に互に相近く載せられた月に関する歌が書かれて居る。 而して それらは淋しい歌が多いのである。 例へば 「ことはりの秋にはあへぬ涙哉つきのかつらもかはるひかりに」 「ふかからぬ外山の庵のねさめたにさそなこの間の月はさひしき」 「詠れは千々にものおもふ月にまた我身ひとつのみねのまつかせ」 等。 故に私は 親友信尹の辞職を淋しく思ひ、光悦が宗達の下絵の色紙に筆をふるひ、さびしくも又華やかな作をなして、心をなぐさめたのではないか、と想像して居る。 又、宗達と三藐院の合作らしきものゝあるを 私は聞いて居るが、それが事実とすれば 此の問題は一層趣を増すことゝならう、―― 聊か 本論には蛇足の感もあるが、この紙面を一応の報告として置く。

処で、所謂宗達派の祖が光悦であるとすれば、光悦は新様式の創始者である。 而して 絵画に於ける優れた新様式は、絵画的天分の豊かなる者に依つてのみ 始めて創造し得るものである。 光悦に それ程の絵画的天分が認められるであらうか。 光悦がさう云ふ天分を十分に備へた作家であつたならば、私は恐らく彼の独立した絵画作品がもう少し現存して居てもいゝのではないかと思ふ。 色紙、歌巻等の筆蹟にも 大虚庵光悦などと筆太に思ひ切つた署名をして居る位の人であるから、独立した絵を描けば 必ず明瞭に落款、捺印をなしたであらう。 つまり さう云ふ彼の独立作品が少いと云ふ事は、彼の絵画的方面への消極性を物語り、彼の絵画的天分の乏しさをも肯定する事になる。 そして同時に考へられるのは、同じ時代の絵画の天才 宗達が、斯くの如き作家の様式に影響されたと見るよりも、寧ろ其の逆を考へる方がより自然であり、素直なのではなからうかと云ふ事である。 而も、前掲の菅原氏松田本阿弥家系の書入れを容認した場合は 宗達は光悦より年長とさへ考へられるし、又 俵屋方に光悦が居た事など思ふと、一層 此の説が有利になるのである。 併し、必ずしも宗達が光悦より年長でなければならぬ事はない。 現に光悦は 年下の松花堂の絵に感心した態度を示して居る。 しかも此の松花堂の絵なるものは 私の見た所、殆ど感朊出来ぬものばかりである。 それに感朊した光悦の美的感覚を 私は余り認めたくない。

斯くして私は 光悦の絵画が宗達様式の淵源であるとの説に 同意し兼ねるのである。 世に言ふ程 彼は万能の一大天才ではないと思ふ。 而して又、さう云ふ見方の方が寧ろ 光悦の芸術に対して親切であらう。 彼の陶器や蒔絵など いゝ仕事である。 鷹峯(たかがみね。京都の北部の丘陵地帯で、丹波・若狭への街道入口。光悦は、徳川家康よりこの原野を拝領、一族と共に移住し、ここで制作活動に当ったという。)に於ける活動も 当時の美術界に清新な気風を与えたに違ひない。 光琳の蒔絵や乾山の仕事にも 彼の影響はある。 併し、要するに彼の仕事は趣味人的な性格に止つてゐて、大作家宗達には及ぶべくもなかつたのである。 光悦の芸術の特質は 素人的気分である。 いゝ点も悪い点も皆 此の中にある。 具体的に云へば、素直に他人の長所を取り入れて合作などをし、又 自分の感情をも自由に表現する事も行つて居る点、それから其の反面に 彼の芸術の表面華やかに見えながらも、弘く東洋西洋の芸術を含めての観点に立つ時、覆ひ難い事実として消極性を認めねばならぬ点である。

A 舟橋蒔絵硯筥

B 伊勢物語図帖 「むかしをとこふして思ひ…」図部分、土坡

C 源氏物語関屋図屏風部分、土坡

D 御物 扇面屏風保元物語巻二左府負傷図部分、土坡

E 醍醐三宝院扇面屏風牛車図部分、土坡

蒔絵に就て 私は今迄故意に語らなかつた。 それは 光悦の絵画に対して 如上の見解を先づ示して置く必要があつたからである。 さて、光悦の傑作とされて居る舟橋硯筥(帝室博物館蔵)は 宗達派の感覚と同種のものであり、広くは我工芸史上の一異彩でもある。 「あづまじの佐野の舟橋かけてのみ思ひわたるをしる人ぞなき」(後撰集)の歌意に因み、作られて居る。 高さ 三寸九分、竪 八寸、横 七寸五分。 波と舟 ━━ 金溜地、金蒔絵。 橋 ━━ 鉛。 文字 ━━ 銀金具、金蒔絵。 (歌中の舟橋の二字は 鉛に依る図様を以て暗示され、文字としては記してない。)

処で 此の硯筥(すずりばこ)に就て私考を述べるに先だち、私は先づ 広く光悦、光琳の漆工芸に就て 次のことを述べて置く。 「漆工芸に於て 銀、鉛、青貝等を嵌入せる意匠が、宗達派の技法的特色たるたらし込み、、、、、の感覚と殆ど同じ感覚を有すること」 である。 具体的に言ふと、鉛の地は墨の肌と同種の重厚な渋味を示し、貝の肌にある一種の濃淡を想はせる自然の調子は 胡粉その他の顔料を以てするたらし込みの濃淡の調子と合し、又更に 其の貝が素地との境目に接する所に出来る輪廓の味は、やはり たらし込みの絵具によつて出来た一種の輪廓の味と共通する。 而して 蒔絵に於ける金銀の感じは、そのまゝ絵画の金銀泥に通ずるのである。 即ち 材料こそ異れ、全く同じ感じを 私は受けるのである。 絵画と工芸が之程迄、密接に関係して居る例は 他に殆ど見られない様に思ふ。 併し、宗達派絵画と光悦光琳派蒔絵との此の不思議な迄の様式の合致は 決して偶然ではない。 要するに 装飾的絵画への十分な理解と感覚が 之を為さしめたのである。

所で 此の舟橋硯筥に就て 私は次の三点に留意する。 (一) 形態に関する解釈、(二) 宗達下絵光悦色紙との様式類似、(三) 光悦の書体。

(一) 此の形態に関する解釈は色々あり、或人は田家の形と云ひ、又 或人は鷹峯の山の形に暗示を得たのであらうと言ふ。 確かに鷹峯の形は之に似て居る。 併し 私は之を 宗達の暗示に依つて作られたものであらうと解釈する。 つまり 此の奇抜な形は 何を意味すると云ふのでなく、宗達がヒントを直接与へたか、或ひは光悦が宗達様式から学んだかして出来たのではなからうかと思ふ。 更に具体的に言へば、宗達様式の例へば源氏関屋図屏風に於ける築山風の山塊、三宝院蔵扇面画中に見られる雲形の土坡(つつみ、土手)、慶長十一年十一月十一日銘ある色紙の中「ことはりの……」の和歌ある図の土坡、平家紊経化城喩品見返し画中の土坡、帝室御物扇面屏風画中、梅の図 及び保元物語巻二左府負傷図中に見られる土坡、更に 伊勢物語図帖の中「むかしおとこ、うゐかうぶりして……」の図、「われならて、したひほとくな…」の図、「むかしをとこ、ふして思ひ……」の各図に見られる土坡。 或は源氏澪標関屋図屏風、フリーア画廊蔵松島図屏風を始めとして宗達画の多くに見られる単純化された松葉の表現。 何れも皆、此の硯筥の盛上げの形とよく似て居る。 要するに私は 此の硯筥の形も或特定の意味あるものではなく、宗達的な一種の感覚から生じた装飾形態と解したいのである。 只、之が真に美的効果の上から言つて成功してゐるか何うかと云ふ問題になると、私は 此の形はやゝ奇に走り過ぎて、静けさを欠いて居る点がないでもない様な気がする。

(二) (一)の場合が側面観を基調としたのに対し、之は真上から見た場合である。 今、中央の盛上げを無くして考へると、其の図は宗達画に近い様式を示し、その上に和歌の散らしてある点、宗達光悦合作の色紙と極めて類似して居る事が分る。 要するに私は 此の図様も宗達画に暗示を得て光悦が描いたか、或は宗達が直接下絵として描いたかの何れではないかとするのである。 尚、忍草蒔絵硯箱は 三藐院風の字が嵌入されて居る所から 光悦三藐院合作と伝へられ、(此の忍草の中に兎のゐる図柄は光悦以前の時代に存するから 光悦の独創ではない) 又、竹の図柄ある硯箱があるが、此の図は松花堂の絵に似て居るから 松花堂との合作ではないかと思つて居るが、要するに かう云ふ事から考へても 宗達光悦の合作も十分あり得ると思ふのである。

(三) 此の硯筥に嵌入せる光悦の文字に依り、彼の書体の様式を検討すれば 此の蒔絵の製作年代が分る筈である。 大体、慶長末か元和始め頃ではないかと推定されるが、私は未だ光悦の書体に関し 自信ある発言をなし得ない。 只 工芸として金属を以て示された書なるが故に 年代推定が全く不可能と思はれないので 大方の御教示を得たい。

斯くして私は 此の硯箱が形態及び装飾図様に於て、宗達の様式に近似せる点、更に光悦画に対する先の見解との立場から、之を光悦の独創の作品として提唱する事の危険なるを思ふに至つたのである。

次に 伝光悦作なる蒔絵作品に就て調べる必要がある。 (光悦以前から 漆工作品には作者の名を記す事は殆ど行はれなかつた。 光悦も 其の例に習つたものと思はれる。)

(一) 宗達の絵画様式に極めて近い様式を示すもの。 例へば 山月蒔絵経筥、蓮蒔絵経筥、等。 之等は 一見宗達様式に似て居りながら、よく見ると宗達画に比して著しく生気に乏しく、間の抜けた感じを持つて居る。 (経筥蓋裏の鹿と宗達筆謡本飾絵の鹿を比べれば明瞭。 又、蓮を示した蒔絵にも宗達の如き写実性は全くない。) 此の事実からも 光悦様式から宗達様式が生ずると云ふ事は 私には考へ難くなる。 之等の蒔絵の下図は 光悦か或は彼の弟子が 宗達画を基にして作つたのであらう。

(二) 宗達様式と傾向を異にする作品。 岩崎家の秋草蒔絵謡本箱がそれである。 此の園(ママ)は 光悦以前の蒔絵の延長と見られる点が多い。

要するに私は 光悦蒔絵に於ける新機軸と云はれて居るたつぷりした図様は宗達から出たものであつて、従つて 其の材料に於ける新しい試みも宗達画に接近せんとして用ひられたとさへも考へ得ると思ふ。 光悦の弟子の作も 結局此の作風のものは宗達の流れを汲むものであらう。

光悦以前に 蒔絵師が一流の画人に其の下絵を描いてもらつて居る例はある。 幸阿弥道長(文明十年、七十一歳にて歿)は 将軍義政の近くにあつて蒔絵を作り、形状その他の好みは相阿弥に習ひ、下絵は光信に受けたと言はれて居る。 又、帝室博物館蔵、葦穂高蒔絵鞍及び鐙は 秀吉が狩野永徳に命じて下絵を描かせ、古作の鞍と鐙に高蒔絵させたものである。 蒔絵の図様とて、絵画の天分無き者に依つて出来るものではない。

斯くして私は 従来一方的に光悦 ― 宗達説が称へられて来た事に対して 其の逆説を提唱する十分なる可能性ありとするのである。 それに就て付け加へて置くが、私は 蒔絵の図様から絵画の様式が生ずると云ふ事実を否定して居るのではない。 (宗達の様式は 光悦以前の蒔絵の様式に暗示を得て居ることは種々の点に於て指摘し得る。) 私は 飽く迄も光悦と宗達の関係に於て 之を論じて居るのである。 最後に、何故光悦が今迄高く評価され過ぎてゐたのかと云ふに、その一は 鷹峯光悦村の経営や彼の広い交際 (青蓮院宮尊朝法親王、三藐院、応山信尋、烏丸光広、徳川家康、家光、老中松平信綱、土井利勝、所司代板倉勝重、同重宗、前田利家、同利常、小堀政一、林羅山、等)に依つて知られる政治家的性格の為であり、その二は 彼が茶道の関係者から持て囃された為と思はれる。 茶道に於ける美術品の価値評価には 時々不健全なものがあるからである。】(「『座右宝』創刊号(第一巻第一号)所収 )

四季花卉下絵古今集和歌巻(その六) [光悦・宗達・素庵]

その六 躑躅と糸薄

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」

所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七

寛平の御時に、うへのさぶらひに侍りけるをのこども、

かめをもたせてきさいの宮の御方に大御酒のおろしと

きこえにたてまつりたりけるを、蔵人ども笑ひて、

かめをおまへにもていでてともかくもいはずなりにければ、

つかひのかへりきて、さなむありつるといひければ、

蔵人のなかにおくりける

874 玉だれのこがめやいづらこよろぎの磯の浪わけ沖にいでにけり(藤原敏行 )

(あの小亀はどこへいったやら、こよろぎの磯の浪を分けて沖に出ていってしまったよ。)

女どもの見て笑ひければよめる

875 かたちこそみ山隠れの朽ち木なれ心は花になさばなりなむ(兼芸法師)

(見た目こそ山奥の朽木のようではあるが、心は花にしようと思えばいつでも花を咲かせられますよ。)

釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

874玉だ連(れ)能(の)こ可(が)めやい徒(づ)らこよろ支(ぎ)能(の)い曾(そ)濃(の)波王(わ)遺(け)於(お)き尓(に)出(いで)尓(に)介(け)利(り)

※玉だ連(れ)能(の)=玉だれの。「子」の枕詞として用いる。

※こよろ支(ぎ)能(の)=こよろぎ。いまの神奈川県大磯市あたりの海岸。

※於(お)き尓(に)出(いで)尓(に)介(け)利(り)=おきにいでけり。「沖」に「奥=皇后宮の御前」の意を掛ける。

※※寛平の御時に=宇多天皇の御時。

※※うへのさぶらひに侍りけるをのこども=清涼殿の殿上の間に侍っていた侍臣たち。

※※きさいの宮=后宮。皇后藤原温子。

※※蔵人=女蔵人(下臈の女房)。

875形(かたち)こ曾(そ)深山(みやま)隠(がくれ)濃(の)朽木(くちき)那(な)禮(れ)心盤(は)華(はな)尓(に)な左(さ)ハ(ば)成(なり)南(なむ)

※形(かたち)こ曾(そ)=かたちこそ。顔かたち。容貌。

※深山(みやま)隠(がくれ)濃(の)朽木(くちき)那(な)禮(れ)=深山隠れの朽ち木なれ。奥山に隠れている朽ち木のようなものですが。

http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-YMST/yamatouta/sennin/tosiyuki.html

【 藤原敏行(ふじわらのとしゆき) 生年未詳~延喜元(?-901)

陸奥出羽按察使であった南家富士麿の長男。母は紀名虎の娘。紀有常の娘(在原業平室の姉妹)を妻とする。子には歌人で参議に到った伊衡などがいる。

貞観八年(866)、少内記。地方官や右近少将を経て、寛平七年(895)、蔵人頭。同九年、従四位上右兵衛督。『古今集和歌目録』に「延喜七年卒。家伝云、昌泰四年卒」とある(昌泰四年は昌泰三年=延喜元年の誤りか)。

三十六歌仙の一人。能書家としても名高い。古今集に十九首、後撰集に四首採られ、勅撰集入集は計二十九首。三十六人集の一巻として家集『敏行集』が伝存する。一世代前の六歌仙歌人たちにくらべ、技巧性を増しながら繊細流麗、かつ清新な感覚がある。和歌史的には、まさに業平から貫之への橋渡しをしたような歌人である。 】

https://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-ymst/yamatouta/sennin/kengei.html

【 兼芸法師=兼藝(けんげい(けむげい)) 生没年未詳

『古今和歌集目録』によれば伊勢少掾古之の二男で、大和国城上郡の人かという。左大臣源融の孫占の子とも。即位以前の光孝天皇と親しかったことを窺わせる歌を古今集に残している(巻八離別歌)。勅撰入集は古今集のみ四首。 】

これらの歌(藤原敏行と兼芸法師の二首)は、『古今集(巻第十四・恋歌四)の、次の在原業平の歌と関係があるようである。

藤原の敏行の朝臣の、業平の朝臣の家なりける女を

あひ知りてふみつかはせりけることばに、いままうでく、

あめの降りけるをなむ見わづらひ侍る、といへりけるを聞きて、

かの女にかはりてよめりける

705 かずかずに思ひ思はずとひがたみ身を知る雨は降りぞまされる(在原業平)

(いろいろと、貴方と私の間は、相思相愛の間柄なのかと思い悩んだりしていますが、貴方に直接聞くわけにもいかず、この雨に聞けば、この雨の降り様は、「そうではない」と告げているようです。)

そして、これまた、『伊勢物語(第一〇七段)』に由来があるような雰囲気である。

http://teppou13.fc2web.com/hana/narihira/ise/old/ise_o107.html

【むかし、あてなる男ありけり。その男のもとなりける人を、内記にありける藤原の敏行といふ人よばひけり。されど若ければ、文もをさをさしからず、言葉もいひ知らず、いはんや歌はよまざりければ、かのあれじなる人、案を書きてかゝせてやりけり。めでまどひにけり。さて男のよめる、

つれづれのながめにまさる涙川

袖のみひぢて逢ふよしもなし

かへし、れいの男、女にかはりて、

浅みこそ袖はひづらめ涙川

身さへながると聞かばたのまむ

といへりければ、男いといたうめでて、いままでまきて文箱に入れてありとなむいふなる。 男文おこせたり。えてのちの事なりけり。「雨の降りぬべきになむ見わづらひ侍る。身さいはひあらば、この雨は降らじ」といへりければ、例の男、女に代りてよみてやらす。

かずかずに思ひ思はず問ひがたみ

身をしる雨は降りぞまされる

とよみてやれりければ、蓑も笠もとりあへで、しとゞに濡れてまどひきにけり。】(『伊勢物語(第一〇七段)』)

(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)

上記の「その一」は「竹」図(冬)、「その二・その三・その三・その四」は「梅(春)」図、そして、「その四」は「土坡(梅から椿)」(春から夏)への「季移り」(「季節の替わり」・「連歌・連句で、雑(ぞう)の句をはさまず、ある季の句に直ちに他の季の句を付けること」の「雑」の場面、「その一」と「その「二」は「季移り」)の図柄の雰囲気である。

今回の「その六」(躑躅と糸薄)は、全体に「躑躅」(夏)の景物で、中ほどに、直接の「季移り」を避ける「雑」(間を取る)のような「土坡」を上部に描いて(「その五」の土坡は下部)、その次に「躑躅」の根本に「糸薄」(秋)を添えている図柄のようである。

この「その六」の関連については、次のアドレスで触れている。画像は省略して、その紹介記事や、そのアドレスでの「光悦と宗達」周辺のことを再掲して置きたい。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-07-11

(再掲)

(画像省略=上掲の「その六」冒頭の図と「その一」の「竹」部分図)

俵屋宗達画・本阿弥光悦書「四季草花下絵和歌巻」(部分図=躑躅) 紙本金銀泥

三三・五×九一八・七㎝ 重要文化財 畠山記念館蔵

【 太い竹の幹のクローズアップから始まり、巻物を操るに従って、梅・躑躅(つつじ)・蔦(つた)が現れる。それぞれ、正月・春・夏・秋の四季の移り変わりを表わす。竹の表面は「たらし込み」の技法で質感が表現されている。宗達は以前、版画による料紙装飾で同様の竹をモティーフとしたが、版木を離すときに生じる金泥のムラの効果を、筆で描くときにも応用した。巻末に光悦の印章と、宗達の「伊年」の印章がある。 】(『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』)

「本阿弥光悦」の「本阿弥」家は、刀剣の「磨ぎ・浄拭(ぬぐい)・鑑定(めきき)」を専門とする家柄である。そもそも、「本阿弥」の「阿弥」というのは、将軍家に仕えて芸能や美術などの特殊技能をつかさどった「同朋衆」が名のることが多かった。室町時代に活躍した「能阿弥・芸阿弥・相阿弥」など三阿弥と呼ばれる同朋たちは、足利将軍家で儀式の飾りつけのコーディネートや美術品の鑑定・管理などをこなし、新たな美術品を注文する際に意見を求められた家柄である。

その「同朋衆」の出の「本阿弥光悦」は、元和元年(一六一五)に徳川家康より鷹ケ峰(洛北)に広大な土地を与えられ、ここに様々な工芸に携わる職人たちと移り住んで芸術村を形成し、日本で最初の「アートディレクター」(総合芸術の演出家)兼「書家」(「寛永三筆」の一人)兼「蒔絵師」兼「陶工師」などの、当時の超一流の文化人ということになる。

もう一人の「俵屋宗達」は、光悦と縁戚関係にあるとも、本阿弥家と同じ小川町(上京区)の「蓮池家・喜多川家」出の「絵屋」(「俵屋」という屋号で「絵屋」=「屛風・掛幅のほか料紙装飾・扇絵・貝絵など、主に仕込み絵的な一種の既製品を制作・販売する」)を主宰していたともいわれているが、絵師としても法橋を授与されており、これまた、当時の超一流の文化人の一人であったのであろう。

ここで、この「四季草花下絵和歌巻」の宗達の印章の「伊年」は、宗達が主宰する「俵屋工房」(宗達を中心とする絵師・工匠等のグルーブ)の「ブランド」(他と区別できる特徴を持ち価値の高い製品)に押される印章と解せられているが、それと同じように、「法橋宗達」「宗達法橋」の署名も、「ブランド」(「俵屋工房・宗達工房」の「商標」)化されており、杓子定規に、「伊年」=「俵屋(宗達)工房」、「法橋宗達・宗達法橋」=「宗達」と、それらの物差しをもって、それらの区別をすることは甚だ危険なことなのであろう。

それよりも、当時の超一流のアートディレクター兼書家の「本阿弥宗達」の「書」と、超一流の「絵屋」主宰者兼絵師の「俵屋宗達」(下絵)との、その「コラボレーション」(合作・共同作業)の作品は、両者の、丁々発止とする個人作業の多い、いわゆる、「俵屋宗達画・本阿弥光悦書」とする方が、より分かり易い目安になるのかも知れない。(以下略)

(追記メモ)

この「四季草花下絵古今集和歌巻(四季花卉下絵古今集和歌巻)」(光悦書・宗達画)の「躑躅」など、両者の「コラボレーション」(合作・共同作業)の作品には、例えば、宗達の傑作画の「風神雷神図」の「風神」の衣装(下紐)などに施された「朱色」系統のものは目にしない。これは、両者の「コラボレーション」の作品として、「画」は下絵に徹して、「書」がメインであることの配慮のように思われる。

「朱夏」に相応しい鮮やかな「朱」の躑躅が、宗達・光悦に私淑した光琳が見事に実写している。こちらは、朱の椿(メイン)と白の椿(サブ)との対比で、流水を挟んで、土坡は褐色で「大きな土坡」(メイン)と「小さな土坡」(サブ)が対比している。

https://www.ebara.co.jp/csr/hatakeyama/colle008.html

重要文化財 躑躅図 尾形光琳筆 (畠山記念館蔵)

【年代:江戸時代

材質・技法:絹本著色

サイズ(cm):縦39.3 横60.7

「たらし込み」で描かれた土坡と流水のほとりに、鮮やかな紅色の躑躅が空に向かって枝を伸ばす。その手前に、白い躑躅がひっそりと咲く姿が、また対照的で美しい。流水を挟んで左右に大小の土坡も配しており、本図は小品ながらも、このような形や色彩の対比が見事に計算されている。まるで箱庭でもみるかのようにすべてが縮小された作品には、洗練された意匠感覚が反映されている。作者の尾形光琳(1658~1716)は江戸時代中期に絵師として活躍した。 】

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」

所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七

寛平の御時に、うへのさぶらひに侍りけるをのこども、

かめをもたせてきさいの宮の御方に大御酒のおろしと

きこえにたてまつりたりけるを、蔵人ども笑ひて、

かめをおまへにもていでてともかくもいはずなりにければ、

つかひのかへりきて、さなむありつるといひければ、

蔵人のなかにおくりける

874 玉だれのこがめやいづらこよろぎの磯の浪わけ沖にいでにけり(藤原敏行 )

(あの小亀はどこへいったやら、こよろぎの磯の浪を分けて沖に出ていってしまったよ。)

女どもの見て笑ひければよめる

875 かたちこそみ山隠れの朽ち木なれ心は花になさばなりなむ(兼芸法師)

(見た目こそ山奥の朽木のようではあるが、心は花にしようと思えばいつでも花を咲かせられますよ。)

釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

874玉だ連(れ)能(の)こ可(が)めやい徒(づ)らこよろ支(ぎ)能(の)い曾(そ)濃(の)波王(わ)遺(け)於(お)き尓(に)出(いで)尓(に)介(け)利(り)

※玉だ連(れ)能(の)=玉だれの。「子」の枕詞として用いる。

※こよろ支(ぎ)能(の)=こよろぎ。いまの神奈川県大磯市あたりの海岸。

※於(お)き尓(に)出(いで)尓(に)介(け)利(り)=おきにいでけり。「沖」に「奥=皇后宮の御前」の意を掛ける。

※※寛平の御時に=宇多天皇の御時。

※※うへのさぶらひに侍りけるをのこども=清涼殿の殿上の間に侍っていた侍臣たち。

※※きさいの宮=后宮。皇后藤原温子。

※※蔵人=女蔵人(下臈の女房)。

875形(かたち)こ曾(そ)深山(みやま)隠(がくれ)濃(の)朽木(くちき)那(な)禮(れ)心盤(は)華(はな)尓(に)な左(さ)ハ(ば)成(なり)南(なむ)

※形(かたち)こ曾(そ)=かたちこそ。顔かたち。容貌。

※深山(みやま)隠(がくれ)濃(の)朽木(くちき)那(な)禮(れ)=深山隠れの朽ち木なれ。奥山に隠れている朽ち木のようなものですが。

http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-YMST/yamatouta/sennin/tosiyuki.html

【 藤原敏行(ふじわらのとしゆき) 生年未詳~延喜元(?-901)

陸奥出羽按察使であった南家富士麿の長男。母は紀名虎の娘。紀有常の娘(在原業平室の姉妹)を妻とする。子には歌人で参議に到った伊衡などがいる。

貞観八年(866)、少内記。地方官や右近少将を経て、寛平七年(895)、蔵人頭。同九年、従四位上右兵衛督。『古今集和歌目録』に「延喜七年卒。家伝云、昌泰四年卒」とある(昌泰四年は昌泰三年=延喜元年の誤りか)。

三十六歌仙の一人。能書家としても名高い。古今集に十九首、後撰集に四首採られ、勅撰集入集は計二十九首。三十六人集の一巻として家集『敏行集』が伝存する。一世代前の六歌仙歌人たちにくらべ、技巧性を増しながら繊細流麗、かつ清新な感覚がある。和歌史的には、まさに業平から貫之への橋渡しをしたような歌人である。 】

https://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-ymst/yamatouta/sennin/kengei.html

【 兼芸法師=兼藝(けんげい(けむげい)) 生没年未詳

『古今和歌集目録』によれば伊勢少掾古之の二男で、大和国城上郡の人かという。左大臣源融の孫占の子とも。即位以前の光孝天皇と親しかったことを窺わせる歌を古今集に残している(巻八離別歌)。勅撰入集は古今集のみ四首。 】

これらの歌(藤原敏行と兼芸法師の二首)は、『古今集(巻第十四・恋歌四)の、次の在原業平の歌と関係があるようである。

藤原の敏行の朝臣の、業平の朝臣の家なりける女を

あひ知りてふみつかはせりけることばに、いままうでく、

あめの降りけるをなむ見わづらひ侍る、といへりけるを聞きて、

かの女にかはりてよめりける

705 かずかずに思ひ思はずとひがたみ身を知る雨は降りぞまされる(在原業平)

(いろいろと、貴方と私の間は、相思相愛の間柄なのかと思い悩んだりしていますが、貴方に直接聞くわけにもいかず、この雨に聞けば、この雨の降り様は、「そうではない」と告げているようです。)

そして、これまた、『伊勢物語(第一〇七段)』に由来があるような雰囲気である。

http://teppou13.fc2web.com/hana/narihira/ise/old/ise_o107.html

【むかし、あてなる男ありけり。その男のもとなりける人を、内記にありける藤原の敏行といふ人よばひけり。されど若ければ、文もをさをさしからず、言葉もいひ知らず、いはんや歌はよまざりければ、かのあれじなる人、案を書きてかゝせてやりけり。めでまどひにけり。さて男のよめる、

つれづれのながめにまさる涙川

袖のみひぢて逢ふよしもなし

かへし、れいの男、女にかはりて、

浅みこそ袖はひづらめ涙川

身さへながると聞かばたのまむ

といへりければ、男いといたうめでて、いままでまきて文箱に入れてありとなむいふなる。 男文おこせたり。えてのちの事なりけり。「雨の降りぬべきになむ見わづらひ侍る。身さいはひあらば、この雨は降らじ」といへりければ、例の男、女に代りてよみてやらす。

かずかずに思ひ思はず問ひがたみ

身をしる雨は降りぞまされる

とよみてやれりければ、蓑も笠もとりあへで、しとゞに濡れてまどひきにけり。】(『伊勢物語(第一〇七段)』)

(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)

上記の「その一」は「竹」図(冬)、「その二・その三・その三・その四」は「梅(春)」図、そして、「その四」は「土坡(梅から椿)」(春から夏)への「季移り」(「季節の替わり」・「連歌・連句で、雑(ぞう)の句をはさまず、ある季の句に直ちに他の季の句を付けること」の「雑」の場面、「その一」と「その「二」は「季移り」)の図柄の雰囲気である。

今回の「その六」(躑躅と糸薄)は、全体に「躑躅」(夏)の景物で、中ほどに、直接の「季移り」を避ける「雑」(間を取る)のような「土坡」を上部に描いて(「その五」の土坡は下部)、その次に「躑躅」の根本に「糸薄」(秋)を添えている図柄のようである。

この「その六」の関連については、次のアドレスで触れている。画像は省略して、その紹介記事や、そのアドレスでの「光悦と宗達」周辺のことを再掲して置きたい。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-07-11

(再掲)

(画像省略=上掲の「その六」冒頭の図と「その一」の「竹」部分図)

俵屋宗達画・本阿弥光悦書「四季草花下絵和歌巻」(部分図=躑躅) 紙本金銀泥

三三・五×九一八・七㎝ 重要文化財 畠山記念館蔵

【 太い竹の幹のクローズアップから始まり、巻物を操るに従って、梅・躑躅(つつじ)・蔦(つた)が現れる。それぞれ、正月・春・夏・秋の四季の移り変わりを表わす。竹の表面は「たらし込み」の技法で質感が表現されている。宗達は以前、版画による料紙装飾で同様の竹をモティーフとしたが、版木を離すときに生じる金泥のムラの効果を、筆で描くときにも応用した。巻末に光悦の印章と、宗達の「伊年」の印章がある。 】(『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』)

「本阿弥光悦」の「本阿弥」家は、刀剣の「磨ぎ・浄拭(ぬぐい)・鑑定(めきき)」を専門とする家柄である。そもそも、「本阿弥」の「阿弥」というのは、将軍家に仕えて芸能や美術などの特殊技能をつかさどった「同朋衆」が名のることが多かった。室町時代に活躍した「能阿弥・芸阿弥・相阿弥」など三阿弥と呼ばれる同朋たちは、足利将軍家で儀式の飾りつけのコーディネートや美術品の鑑定・管理などをこなし、新たな美術品を注文する際に意見を求められた家柄である。

その「同朋衆」の出の「本阿弥光悦」は、元和元年(一六一五)に徳川家康より鷹ケ峰(洛北)に広大な土地を与えられ、ここに様々な工芸に携わる職人たちと移り住んで芸術村を形成し、日本で最初の「アートディレクター」(総合芸術の演出家)兼「書家」(「寛永三筆」の一人)兼「蒔絵師」兼「陶工師」などの、当時の超一流の文化人ということになる。

もう一人の「俵屋宗達」は、光悦と縁戚関係にあるとも、本阿弥家と同じ小川町(上京区)の「蓮池家・喜多川家」出の「絵屋」(「俵屋」という屋号で「絵屋」=「屛風・掛幅のほか料紙装飾・扇絵・貝絵など、主に仕込み絵的な一種の既製品を制作・販売する」)を主宰していたともいわれているが、絵師としても法橋を授与されており、これまた、当時の超一流の文化人の一人であったのであろう。

ここで、この「四季草花下絵和歌巻」の宗達の印章の「伊年」は、宗達が主宰する「俵屋工房」(宗達を中心とする絵師・工匠等のグルーブ)の「ブランド」(他と区別できる特徴を持ち価値の高い製品)に押される印章と解せられているが、それと同じように、「法橋宗達」「宗達法橋」の署名も、「ブランド」(「俵屋工房・宗達工房」の「商標」)化されており、杓子定規に、「伊年」=「俵屋(宗達)工房」、「法橋宗達・宗達法橋」=「宗達」と、それらの物差しをもって、それらの区別をすることは甚だ危険なことなのであろう。

それよりも、当時の超一流のアートディレクター兼書家の「本阿弥宗達」の「書」と、超一流の「絵屋」主宰者兼絵師の「俵屋宗達」(下絵)との、その「コラボレーション」(合作・共同作業)の作品は、両者の、丁々発止とする個人作業の多い、いわゆる、「俵屋宗達画・本阿弥光悦書」とする方が、より分かり易い目安になるのかも知れない。(以下略)

(追記メモ)

この「四季草花下絵古今集和歌巻(四季花卉下絵古今集和歌巻)」(光悦書・宗達画)の「躑躅」など、両者の「コラボレーション」(合作・共同作業)の作品には、例えば、宗達の傑作画の「風神雷神図」の「風神」の衣装(下紐)などに施された「朱色」系統のものは目にしない。これは、両者の「コラボレーション」の作品として、「画」は下絵に徹して、「書」がメインであることの配慮のように思われる。

「朱夏」に相応しい鮮やかな「朱」の躑躅が、宗達・光悦に私淑した光琳が見事に実写している。こちらは、朱の椿(メイン)と白の椿(サブ)との対比で、流水を挟んで、土坡は褐色で「大きな土坡」(メイン)と「小さな土坡」(サブ)が対比している。

https://www.ebara.co.jp/csr/hatakeyama/colle008.html

重要文化財 躑躅図 尾形光琳筆 (畠山記念館蔵)

【年代:江戸時代

材質・技法:絹本著色

サイズ(cm):縦39.3 横60.7

「たらし込み」で描かれた土坡と流水のほとりに、鮮やかな紅色の躑躅が空に向かって枝を伸ばす。その手前に、白い躑躅がひっそりと咲く姿が、また対照的で美しい。流水を挟んで左右に大小の土坡も配しており、本図は小品ながらも、このような形や色彩の対比が見事に計算されている。まるで箱庭でもみるかのようにすべてが縮小された作品には、洗練された意匠感覚が反映されている。作者の尾形光琳(1658~1716)は江戸時代中期に絵師として活躍した。 】

四季花卉下絵古今集和歌巻(その五) [光悦・宗達・素庵]

その五 梅(その四)

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」

所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七

五節の舞姫を見てよめる

872 天つ風雲のかよひぢ吹きとぢよ乙女の姿しばしとどめむ(良岑宗貞 )

(空を吹く風よ、雲の通い路を吹き閉じてくれ。そして、空に帰る乙女たちの姿を今しばらく留めておきたいのだ。)

五節のあしたに簪の玉の落ちたりけるを見て、

誰がならむととぶらひてよめる

873 主や誰問へど白玉言はなくにさらばなべてやあはれと思はむ(河原左大臣)

(誰のものかと聞いても簪の白玉は何も言わない。それ故に、誰とかは特定せずに、五節の舞女全員が愛らしく思えるのだ。)

釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)

872 安(あ)ま徒(つ)可(か)世(ぜ)雲濃(の)通路(かよひぢ)吹(ふき)きと知(ぢ)よをとめ能(の)姿しハ(ば)しと々(ど)免無(めむ)

※安(あ)ま徒(つ)可(か)世(ぜ)=天つ風。天空を吹き渡る風。乙女が舞う宮廷の庭を天上になぞらえているために、そこを吹く風を「天つ風」と言っている。

※雲濃(の)通路(かよひぢ)=雲の通ひ路。天空の通り路。「殿上をば雲の上と云へば、そのおりのぼる道を雲のかよひぢとは云也」(『顕註密勘抄』)。

※吹(ふき)きと知(ぢ)よ=「天つ風」に対し、「雲をたくさん吹き寄せて、天の通り道を塞いでしまえ」と願っている。

※をとめ=乙女。五節の舞姫のこと。

※※五節(ごせち)=新嘗祭の翌日(十一月の中の辰の日)、豊明(とよのあかり)の節会に際して舞われた少女楽。公卿・国司の娘より美しい少女を四、五名選んで舞姫に召した。

873 ぬしやた連(れ)問(とへ)ど白玉以(い)者(は)那(な)久(く)尓(に)左(さ)ら半(ば)なべ天(て)や阿(あ)ハ(は)連(れ)と於(お)もハ(は)無(む)

※ぬしやた連(れ)=主(持ち主)や誰。白玉に対して問いかけている。