「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その三) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]

その三「大正八年(一九一九)」

[東洋城・四十二歳。木曽、吉野及び伊予に遊ぶ。宇和島で俳諧道場を催す。十二月宮内省退官。野人となる。東京朝日新聞の「朝日俳壇」の選を担当す。]

弾初や絃の外なる恋の事

しぐるゝや艶書(ふみ)の中なる仮名遣ひ

化粧して来て侍す人の蒲団かな

つと遠く千鳥飛びけり戻りけり

落葉せよ我も隠れん隠れ里

逢はずなりし女と語る火桶かな

遠火事を芝居の中の噂かな

※ 東洋城は、こま年の暮れに、明治三十九年(一九〇六)から十三年間務めた宮内省を、四十二歳の若さで退官する。東洋城としては、明治四十五年(一九一二)の、明治天皇の「大喪の儀」、そして、大正四年(一九一五)の、京都御所で挙行された正天皇の「即位の大礼」を式部官として成し遂げたという、そういう感慨もあったことであろう。

それに加えて、この大正天皇の「即位の大礼」が挙行された年の二月に、東洋城は、主宰誌「渋柿」を刊行し、さらに、虚子より引き継いだ「国民俳壇」を軌道に乗せることなど多忙を極めていた。そして、その翌年の大正五年四月十五日に、「国民俳壇」の「国民新聞」(徳富蘇峰創刊・社長)に、突如として次のとおりの「社告」が掲載されたのである。

「本紙俳句欄は従来松根東洋城氏担当せられしが、今回都合に依り高浜虚子氏を担当する事と相成。来る十七日紙上より同氏の選句を掲載し、猶ほ同氏の文章をも時々掲載すべく、此段投句並に愛読各位に謹告す。」(『俳句講座八 現代作家論』所収「松根東洋城(野村喜舟)」)

この時の、東洋城の「大正五年・年譜」(『東洋城全句集(中巻))は、次のとおりのものであった。

[東洋城・三十九歳。虚子は大正二年、俳句に復活したが、四月、東洋城に無断で「国民俳壇」を手に入れた。爾後、虚子及び「ホトトギス」と絶縁し、「渋柿」によつて芭蕉を宗とし俳諧を道として立った。]

(再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-18

※怒る事知つてあれども水温む(前書「有感(大正五年四月十七日国民俳壇選者更迭発表の日)」)

[※「大正五年、虚子が俳句に復活し、四月十七日、東洋城はついに国民俳壇の選者を下りた。それというのも、国民新聞の社長・徳富蘇峰が、選者を下りてほしい旨、手紙を送ってきたためであった。東洋城はかねてより、社長からなにか言ってくるまで辞めないつもりだったが、読むと、かなり困って書いてきたものだとわかった。「仕方がない、社長は大将だ。ここまで書いてくるのは、よほどのことなのであろう」と、ついに下りることを承諾した。そして、

有感(感有リ)

いかること知つてあれども水温(ぬる)む

という句をつくり、以後虚子とは義絶した。九月には母の上京を促すため、帰郷した。末弟の宗一(そういち)が東京高商に入学するため上京し、以後、宇和島で独り住まいになっていた母の面倒を見るのは長男(※嫡男)の務めだと思い、同居の説得に行ったのだった。この年、東洋城にとって肉親の死にも等しい哀しいできごとがあった。十二月九日、漱石が死亡したのである。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]

※ 東洋城の、大正八年(一九一九)の、宮内省退官には、この、それまで、「子規」門の俳人の中で、最も信頼を置いて、そして、相互に切磋琢磨し、年長者の俳人として兄事していた虚子の「国民俳壇」選者再帰ということと大きく関わっているように思われる。

これらのことは、この東洋城の退官時の、その年譜の「十二月宮内省退官。野人となる。東京朝日新聞の「朝日俳壇」の選を担当す」の、この「野人」と「『朝日俳壇』」の選を担当す」に、端的に表れているように思われる。

即ち、「虚子の『ホトトギス』対する東洋城の『渋柿』」・「虚子の『国民俳壇』対する東洋城の『朝日俳壇』」と、虚子へのライバル化しての挑戦が見え隠れしているように解したい。

上記の年譜の「野人となる」ことに関連しての句が、『東洋城全句集(上巻)・大正八年』に掲載されているが、これらの句は、退官の少し前の、「会計審査官として木曽の御料林

深くわけ入った時の紀行文『木曽』」での作のようであ(『俳句講座八 現代作家論』所収「松根東洋城(野村喜舟)」)る

野人となる

木の実落ちてしかと打ちたる大地かな(紀行文「木曽」)

有感

きのふとも昔とも思ふ夜長かな(同上)

※ しかし、この東洋城の退官は、「東洋城が、『妻持たぬ』の句を詠んだ五年後の明治四十四年(一九一一)、福岡の炭鉱王だった伊藤伝右衛門と結婚させられた、柳原燁子(白蓮)の、大正六年(一九一七)の歌集『几帳の陰』、同八年の『幻の花』に所収されている、『激しい恋の歌』」の、その相手方は、「東洋城」その人という流聞など(それに関連しての、同じ式部官の某男爵夫人とのスキャンダル=『俳人風狂列伝』)による、当時の東洋城の上司の勧告に由る」ものとされている(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)。

これらの、東洋城の「女性スキャンダル」を背景にしている思われる句などを、『東洋城全句集(上巻)・大正八年』の句から抜粋すると、冒頭に掲出した、俳諧(連句)上の「恋の座(恋の句)」ということになる。

因みに、『東洋城全句集(上巻)・大正八年』の末尾の三句は、次のものである。

木枯や巷の群に白昼鬼(※「巷の群に白昼鬼」が意味深長である。)

逢はずなりし女と語る火桶かな(※「逢はずなりし」の「し」は過去形の措辞である。)

遠火事を芝居の中の噂かな(※「遠火事」「芝居」「噂」も「境涯」性を感じさせる。)

[寅彦=寅日子・四十二歳。発熱、発疹および胃痛に悩まされる。四月、大学内で倒れ、診察を受ける。十二月、胃潰瘍のため大学研究室で吐血、帝大付属病院に入学する。]

※ 『寺田寅彦 文学篇 第七巻(岩波書店)』には「大正八年」(一九一九)の収載句は無い。

[豊隆=蓬里雨の「小宮豊隆氏(年譜)」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)には、「大正八年」(一九一九)の記載は無い。]

https://adeac.jp/miyako-hf-mus/top/

(再掲) 「東洋城と白蓮」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-04

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-03

2014.9.24愛媛H新聞より

https://toonbusclub.jimdofree.com/%E6%83%A3%E6%B2%B3%E5%86%85%E7%A5%9E%E7%A4%BE-%E4%B8%80%E7%95%B3%E5%BA%B5/

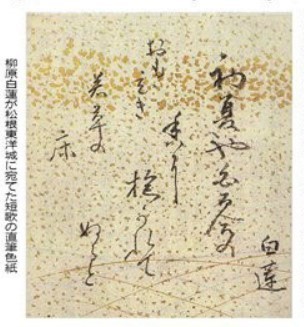

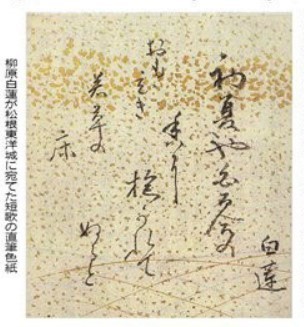

※ 「初夏や白百合の/香に/抱かれて/ぬると/思ひき/若草の床」(柳原白蓮が松根東洋城に宛てた短歌の直筆色紙)

この「直筆色紙」を保管していた「川崎在住親族・松根敦子」さんは、「東洋城妹弟(妹・房子、弟・新八郎、弟・卓四郎、弟・宗一)」の、「三弟・卓四郎」家に嫁いだ方で、この「三弟・卓四郎」が、東洋城が「渋柿」を創刊したときの、名目上の「社主」のような、その事務所(「三畳庵」など)を提供していた方で、東洋城の遺品というのは、この「直筆色紙」の保管などからすると、「三弟・卓四郎」家が引き継いでいるように思われる。

(再掲) 「「東洋城兄弟(四人の男兄弟)」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-06

.jpg)

「兄東洋城と私(松根新八郎稿)」所収の「「東洋城兄弟(四人の男兄弟)」(「国立国会図書館デジタルコレクション」所収)

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/50

[前列左から「宗一(六十四歳)・卓四郎(七十三歳)・東洋城(豊次郎)(八十六歳)・新八郎(八十一歳)」と思われる。後列の二人は東洋城の甥。中央に「松根家家宝の旗印(三畳敷の麻に朱墨の生首図=「「伊達の生首」)」が掲げられている。「伊達の生首」については、次のアドレスで紹介している。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-02 ]

[東洋城・四十二歳。木曽、吉野及び伊予に遊ぶ。宇和島で俳諧道場を催す。十二月宮内省退官。野人となる。東京朝日新聞の「朝日俳壇」の選を担当す。]

弾初や絃の外なる恋の事

しぐるゝや艶書(ふみ)の中なる仮名遣ひ

化粧して来て侍す人の蒲団かな

つと遠く千鳥飛びけり戻りけり

落葉せよ我も隠れん隠れ里

逢はずなりし女と語る火桶かな

遠火事を芝居の中の噂かな

※ 東洋城は、こま年の暮れに、明治三十九年(一九〇六)から十三年間務めた宮内省を、四十二歳の若さで退官する。東洋城としては、明治四十五年(一九一二)の、明治天皇の「大喪の儀」、そして、大正四年(一九一五)の、京都御所で挙行された正天皇の「即位の大礼」を式部官として成し遂げたという、そういう感慨もあったことであろう。

それに加えて、この大正天皇の「即位の大礼」が挙行された年の二月に、東洋城は、主宰誌「渋柿」を刊行し、さらに、虚子より引き継いだ「国民俳壇」を軌道に乗せることなど多忙を極めていた。そして、その翌年の大正五年四月十五日に、「国民俳壇」の「国民新聞」(徳富蘇峰創刊・社長)に、突如として次のとおりの「社告」が掲載されたのである。

「本紙俳句欄は従来松根東洋城氏担当せられしが、今回都合に依り高浜虚子氏を担当する事と相成。来る十七日紙上より同氏の選句を掲載し、猶ほ同氏の文章をも時々掲載すべく、此段投句並に愛読各位に謹告す。」(『俳句講座八 現代作家論』所収「松根東洋城(野村喜舟)」)

この時の、東洋城の「大正五年・年譜」(『東洋城全句集(中巻))は、次のとおりのものであった。

[東洋城・三十九歳。虚子は大正二年、俳句に復活したが、四月、東洋城に無断で「国民俳壇」を手に入れた。爾後、虚子及び「ホトトギス」と絶縁し、「渋柿」によつて芭蕉を宗とし俳諧を道として立った。]

(再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-18

※怒る事知つてあれども水温む(前書「有感(大正五年四月十七日国民俳壇選者更迭発表の日)」)

[※「大正五年、虚子が俳句に復活し、四月十七日、東洋城はついに国民俳壇の選者を下りた。それというのも、国民新聞の社長・徳富蘇峰が、選者を下りてほしい旨、手紙を送ってきたためであった。東洋城はかねてより、社長からなにか言ってくるまで辞めないつもりだったが、読むと、かなり困って書いてきたものだとわかった。「仕方がない、社長は大将だ。ここまで書いてくるのは、よほどのことなのであろう」と、ついに下りることを承諾した。そして、

有感(感有リ)

いかること知つてあれども水温(ぬる)む

という句をつくり、以後虚子とは義絶した。九月には母の上京を促すため、帰郷した。末弟の宗一(そういち)が東京高商に入学するため上京し、以後、宇和島で独り住まいになっていた母の面倒を見るのは長男(※嫡男)の務めだと思い、同居の説得に行ったのだった。この年、東洋城にとって肉親の死にも等しい哀しいできごとがあった。十二月九日、漱石が死亡したのである。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]

※ 東洋城の、大正八年(一九一九)の、宮内省退官には、この、それまで、「子規」門の俳人の中で、最も信頼を置いて、そして、相互に切磋琢磨し、年長者の俳人として兄事していた虚子の「国民俳壇」選者再帰ということと大きく関わっているように思われる。

これらのことは、この東洋城の退官時の、その年譜の「十二月宮内省退官。野人となる。東京朝日新聞の「朝日俳壇」の選を担当す」の、この「野人」と「『朝日俳壇』」の選を担当す」に、端的に表れているように思われる。

即ち、「虚子の『ホトトギス』対する東洋城の『渋柿』」・「虚子の『国民俳壇』対する東洋城の『朝日俳壇』」と、虚子へのライバル化しての挑戦が見え隠れしているように解したい。

上記の年譜の「野人となる」ことに関連しての句が、『東洋城全句集(上巻)・大正八年』に掲載されているが、これらの句は、退官の少し前の、「会計審査官として木曽の御料林

深くわけ入った時の紀行文『木曽』」での作のようであ(『俳句講座八 現代作家論』所収「松根東洋城(野村喜舟)」)る

野人となる

木の実落ちてしかと打ちたる大地かな(紀行文「木曽」)

有感

きのふとも昔とも思ふ夜長かな(同上)

※ しかし、この東洋城の退官は、「東洋城が、『妻持たぬ』の句を詠んだ五年後の明治四十四年(一九一一)、福岡の炭鉱王だった伊藤伝右衛門と結婚させられた、柳原燁子(白蓮)の、大正六年(一九一七)の歌集『几帳の陰』、同八年の『幻の花』に所収されている、『激しい恋の歌』」の、その相手方は、「東洋城」その人という流聞など(それに関連しての、同じ式部官の某男爵夫人とのスキャンダル=『俳人風狂列伝』)による、当時の東洋城の上司の勧告に由る」ものとされている(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)。

これらの、東洋城の「女性スキャンダル」を背景にしている思われる句などを、『東洋城全句集(上巻)・大正八年』の句から抜粋すると、冒頭に掲出した、俳諧(連句)上の「恋の座(恋の句)」ということになる。

因みに、『東洋城全句集(上巻)・大正八年』の末尾の三句は、次のものである。

木枯や巷の群に白昼鬼(※「巷の群に白昼鬼」が意味深長である。)

逢はずなりし女と語る火桶かな(※「逢はずなりし」の「し」は過去形の措辞である。)

遠火事を芝居の中の噂かな(※「遠火事」「芝居」「噂」も「境涯」性を感じさせる。)

[寅彦=寅日子・四十二歳。発熱、発疹および胃痛に悩まされる。四月、大学内で倒れ、診察を受ける。十二月、胃潰瘍のため大学研究室で吐血、帝大付属病院に入学する。]

※ 『寺田寅彦 文学篇 第七巻(岩波書店)』には「大正八年」(一九一九)の収載句は無い。

[豊隆=蓬里雨の「小宮豊隆氏(年譜)」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)には、「大正八年」(一九一九)の記載は無い。]

https://adeac.jp/miyako-hf-mus/top/

(再掲) 「東洋城と白蓮」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-04

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-03

2014.9.24愛媛H新聞より

https://toonbusclub.jimdofree.com/%E6%83%A3%E6%B2%B3%E5%86%85%E7%A5%9E%E7%A4%BE-%E4%B8%80%E7%95%B3%E5%BA%B5/

※ 「初夏や白百合の/香に/抱かれて/ぬると/思ひき/若草の床」(柳原白蓮が松根東洋城に宛てた短歌の直筆色紙)

この「直筆色紙」を保管していた「川崎在住親族・松根敦子」さんは、「東洋城妹弟(妹・房子、弟・新八郎、弟・卓四郎、弟・宗一)」の、「三弟・卓四郎」家に嫁いだ方で、この「三弟・卓四郎」が、東洋城が「渋柿」を創刊したときの、名目上の「社主」のような、その事務所(「三畳庵」など)を提供していた方で、東洋城の遺品というのは、この「直筆色紙」の保管などからすると、「三弟・卓四郎」家が引き継いでいるように思われる。

(再掲) 「「東洋城兄弟(四人の男兄弟)」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-06

.jpg)

「兄東洋城と私(松根新八郎稿)」所収の「「東洋城兄弟(四人の男兄弟)」(「国立国会図書館デジタルコレクション」所収)

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/50

[前列左から「宗一(六十四歳)・卓四郎(七十三歳)・東洋城(豊次郎)(八十六歳)・新八郎(八十一歳)」と思われる。後列の二人は東洋城の甥。中央に「松根家家宝の旗印(三畳敷の麻に朱墨の生首図=「「伊達の生首」)」が掲げられている。「伊達の生首」については、次のアドレスで紹介している。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-02 ]

「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その五) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]

その二「大正七年(一九一八)」

[東洋城・四十一歳。奥州に遊び、『新奥の細道』連載。]

松島やそれより先の風薫れ(『新奥の細道』より四十五句の冒頭の句)

昔涼し芭蕉も子規も詣で居る(同上の三句目)

時鳥なくや雄島の明の明烏(同上・瑞巌寺)

杉を見て古く涼しき心かな(同上・中尊寺)

卯の花も兼房も見えぬ茂りかな(同上・高館)

風薫る星や義経勲功記(同上・平泉)

※ 東洋城が主宰した俳誌「渋柿」の「俳句の理念(モットー)」を、「松尾芭蕉の俳諧理念(わび・さび・しをり)を探究、『芭蕉直結・芭蕉に還れ』」を掲げて心境・境涯俳句の創作に努める」(「ウィキペディア」)とも、「芭蕉直結、写生を通して心境を詠む」(「俳人協会・「渋柿」の「俳誌のモットー」)とも、それらは、東洋城の「俳論」(「芭蕉の旅心」・「子規・芭蕉」・「俳諧根本義」・「俳諧至上」・「頭の無い恐竜」・「奥の細道夜話」・「芭蕉翁と」・「芭蕉の句について」等々)に基づいてのものなのであろう。

この前年の大正六年(一九一七)の、「渋柿」(二月号)は「漱石先生追悼号」として、その「終焉記」を書き、「漱石俳句輪講」が始められ、続いて、同年十二月号は、「漱石忌(十二月九日)記念号」と一年間に二回も追悼及び記念号を発刊すると、『漱石俳句集(東洋城編・岩波刊)』に没頭した。

明けて大正七年(一九一八)は、「『新奥の細道』より四十五句」・「『南部と津軽』より二十二句」・「『鹿島』十八句」・「『栗中山と大州』二十三句」・「『南北野分舟(松山・宇和島)』十七句」と、まさに、東洋城の「芭蕉の旅心」の、芭蕉俳諧追慕の吟行の連続であった。

(付記一)「漱石一周忌 三十七句」(大正六年「漱石一周忌」)

1 文の徳や冬嶺高く枯野広し(「漱石一周忌 三十七句」)

2 凩や天の一字の御心 (同上)

3 死悼めど御作読めば小春かな(同上)

4 凩や師の遺著犇(ひし)と書架の棚(同上)

5 小説とほ句との霜の一路かな(同上)

6 腹中に先生の書や冬籠(同上)

7 境涯に先生おはす冬籠(同上)

8 什麽(そも)先生死して生きざる寒夜かな(同上。「什麽(そも)」=「そもさん(作麽生)」の略。※正法眼蔵(1231‐53)仏性「この宗旨は作麽生なるべきぞ」。)

9 この忌修す初めての冬となりにけり(同上)

10 早稲田の夜急に時雨れぬ九日忌(同上)

11 凩の許樹さながらや漱石忌(同上)

12 師の御忌や二日隔てし白隠忌(同上)

13 九日のその夕暮や漱石忌(同上)

14 鶏頭の子規忌木枯の漱石忌(同上)

15 木枯の御墓も思ふ忌日かな(同上)

16 作中の誰れ彼れ参れ漱石忌(同上)

17 墓へまはる事も木枯や九日忌(同上)

18 吏となりて好める文や漱石忌(同上)

19 木枯やされども温泉の湧く力(同上。前書「漱石忌句会」。)

20 枯芭蕉も木賊(とくさ)も寒き庭となりぬ(同上。前書「早稲田南町」。)

21 ストーブに且火鉢ある書斎かな(同上)

22 枯蔦やベルも押さずに通りしか(同上)

23 或時は茶の間の炉にぞ挙(あが)りける(同上)

24 冬木して静かなるべき眠りかな(同上)

25 護国寺の屋根が見ゆるも寒さかな(同上)

26 菊活けて帰り去るあとの乞食かな(同上)

27 謡一番墓の下より秋静か(同上)

28 墓の時雨洛の春雨と通ふや否や(同上)

29 木立あれど紅葉あらざるお墓かな(同上)

30 こむる霧に独りぞあらん墓のそば(同上。前書「断腸」。)

31 芒枯れて何刈られたる根株かな(同上)

32 墓掃けば垣の外降る木の葉かな(同上)

33 御墓のうしろ風呂屋の小六月(同上)

34 その折の凩の音や耳に今(同上。前書「一年昨日」)

35 木枯や接心もゆる我が眼(同上。前書「逮夜句座三句」。)

36 木枯や浪のいづこに地の力((同上)

37 木枯や川の長さに足らぬ堤(同上) (『東洋城全句集(上巻)』)

(付記二) 「思ひ出るまゝ」寺田寅彦(大正六年二月「渋柿(夏目漱石追悼号)」・大正六年十二月「渋柿(漱石忌記念号)」)

「思ひ出るまゝ」寺田寅彦(大正六年二月「渋柿(夏目漱石追悼号)」)

講壇の隅にのせおくニッケルの袂(たまと)時計を貴しと見き

春寒き午前七時の課外講義オセロを読みしその頃の君

何もなき庭の垣根に朝顔の枯れたるままの坪井の邸(やしき)

帽を振り巾(きれ)振る人の中にたゞ黙して君は舷(ふなばた)に立ちし

家づとのカバン開けば一束の花ありぬ絹の白薔薇の花

行春の音楽会の帰るさに神田牛込そゞろあるきぬ

瀬戸物の瓶につめたる甘き酒青豆のスープ小鳥のロース

庭に咲く泰山木を指して此花君は如何に見ると云ひし

先生の湯浴果てるを待つひまに※スチユヂオの絵を幾度か見し(※Studio=仕事場)

或時は空間論に時間論生れぬ先の我を論じき

帽子着て前垂かけて小春日の縁の日向に初書きし君

美しき蔦の葉蔭の呼鈴の釦(ぼたん)を押すが嬉しかりしか

年毎に生ひ茂るまゝの木賊(とくさ)原茂りを愛(め)でし君は今亡し

此の憂(うれひ)誰に語らん語るべき一人の君を失ひし憂

(『寺田寅彦全集 文学篇 七巻・岩波書店』)

「思ひ出るまま」寺田寅彦(大正六年十二月「渋柿(漱石忌記念号)」)

金縁の老眼鏡をつくらせて初めてかけし其時の顔

マント着て黙りて歩く先生と肩をならべて江戸川端を

もみ上げの白髪抜けども拭きあへず老いぬと言ひし春の或夕

杉の香を籠めたる酒ぞ飲めと云ひて酔ひたる吾を笑ひし先生

先生と対(むか)ひてあれば腹立しき世とも思はず小春の日向

俳句とはかゝかるものぞと説かれしより天地開けて我が眼に新

(『寺田寅彦全集 文学篇 七巻・岩波書店』)

[寅彦=寅日子・四十一歳。数学物理学会において「原子構造概観」を特別講演する。四月、本郷区曙町に転居する。八月、酒井紳子と見合い結婚。]

骨を抱いて家を出づれば寒き朝(「渋柿」七年一月。六年十二月、東洋城宛書簡)

出迎ふる人亡くて門の冬の月(「日記」六年十二月二十五日)

今そこに居たかと思ふ火燵哉(同上)

亡き魂も出迎へよ門の冬の月(「渋柿」七年二月。前書「十二月二十五日帰京」)

※ これらの句は、大正六年(一九一七)十月十八日に亡くなった寛子夫人への追悼句であろう。行年三十一歳、十九歳の夏に結婚して円満な家庭を営み、二男一女を遺した。年内に、高知の寺田家の墓地に埋骨するため、十二月二十一日に東京を発ち、翌日の二十二日に高知港に着き、埋骨を済ませた。二十四日に高知を発ち、翌二十五日に帰京した。その時の一連の寅彦の句である。冒頭の句は、「東洋城宛書簡」の句で、「渋柿」(七年一月)に掲載された。

春風が吹いても石は石佛(「日記(一月二十三日)」。前書に「東洋城より端書きにて渋柿に前置付句の募集をする故選をせよとの事なり、柄になき故断る事とす」)

※ 大正五年(一九一六)十二月九日に、恩師・夏目漱石を失い、そして、それに続く、大正六(一九一七)十月十八日に、二男一女を遺して、寛子夫人を失うという、不運続きの寅彦への、東洋城の、気分転換の励ましの配慮を背後に託しているような、「渋柿」への「前置付句」(「連句」などの「前句付け=二句連句」)へのお誘いに対しての、寅彦の、その返答の句なのであろう。

この東洋城の「前置付句」のお誘いが、後の、大正十二年(一九二三)の、「東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)」の「三吟連句」などに結実していいくのであろう。

[豊隆=蓬里雨・三十五歳。大正9年( 1920 )海軍大学校嘱託教授となる。大正10年 (1921 )芭蕉研究会に参加。]

※大正七年(1918)当時の豊隆は、『漱石全集』に取り組んでいて、「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟歌仙とかは、大正十五年(1926)の頃が初出で、この頃は、「俳句・俳諧(連句)」には食指は伸ばしていなかったように思われる。大正十年(1921)の「芭蕉研究会」に参加は、東洋城の「渋柿」などとの「芭蕉研究会」ではなく、下記のアドレスのものなどによると、「太田水穂(歌誌「潮音」主宰)・幸田露伴・沼波瓊音・安倍能成・阿部次郎・小宮豊隆・和辻哲郎」らによる研究会のようである。

https://jyunku.hatenablog.com/entry/20100925/p1

「「芭蕉研究会」は田端の太田水穂(本名・貞一)宅で行われ、当初の会員は、阿部(次郎)、太田のほか、沼波瓊音、安倍能成、幸田露伴で、大正10年に小宮豊隆や和辻哲郎が加わった。」

この、阿部次郎・小宮豊隆らの「芭蕉研究会」の参加は、「大正15年( 1926) 芭蕉俳諧研究会を始める」と、「東北帝国大学」の「山田孝雄、村岡典嗣、岡崎義恵、太田正雄(木下杢太郎)」らの参加を得て、形を変えて継続されていくことになる。

https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/introduce.html

(追記一) 「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号) 』 (「松根東洋城追悼号」)」所収

(再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-10

「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」時の「東洋城と吉田洋一」(左「東洋城」、右「吉田洋一」)

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/41

「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号)』 (「松根東洋城追悼号」)」は、毀誉褒貶の風聞の中で、その全貌が未だに謎にみちたままの、明治・大正・昭和の三代にわたって、俳諧一筋の、東洋城の言葉でするならば、「芭蕉の誠の俳諧」一筋を貫いた生涯は、この「松根東洋城追悼号」は、その周辺の確かな道標を示すものであろう。

そして、それは、東洋城が没して十年後に刊行された、生前の東洋城の謦咳に接している俳句総合誌の「俳句研究」に携わった俳人の「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』(「読売文学賞」受賞)の、東洋城をめぐるスキャンダル(「白蓮事件」にも連動する「男爵夫人」あるいは「渋柿」からの「あら野」離脱に関連する「同人夫人」)とかの「東洋城の虚像(?)」に対する、その「東洋城の実像(?)」を語るものとして、この「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」や「兄東洋城と私 / 松根新八郎/p74~90」などは、いわば、「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』の「東洋城像(虚像?)」を覆すものの、すなわち、「東洋城(実像?)」を示しているものの、その一端を物語っているように思われる。

そして、これらことは、「虚子と東洋城」との、「ホトトギス(虚子)・国民俳壇(虚子・徳富蘇峰)・渋柿創刊(東洋城)・新傾向俳句の台頭(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)との、混沌した中にあっての、「高浜虚子と松根東洋城」との、その「実像(?)と虚像(?)」との、これまた、その一端を物語る、一つの道標となり得るものであろう。

これらのことに関して、「虚子と東洋城」とが、「新傾向俳句(自由律俳句)」(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)に対して、「伝統俳句(定型律俳句)」の牙城として、「ホトトギス」(虚子主宰)と「渋柿(東洋城主宰)」の二誌が、未曾有の、太平洋戦争前後の統制下にあって、その命脈を保ちつづけたということになる。

上記の写真(「東洋城と吉田洋一」)は、吉田洋一の軽井沢の山荘のもので、東洋城と洋一との接点は、寺田寅彦門下の北海道大学理学部教授の「中谷宇吉郎」を介してのもののようである(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)。

晩年の東洋城の避暑先は、この吉田洋一夫妻の山荘で過ごすのが常のようで、軽井沢は、寺田寅彦・小宮豊隆・中谷宇吉郎・吉田洋一らの忘れ得ざる邂逅の出会いの避暑地でもあったのである。

ここで、「明治四十二年(一九〇九)」の冒頭に戻って、その東洋城年譜の、[東洋城、三十二歳。東洋城の下宿「望遠館」(九段中坂)において、毎週一会の句会が催された。択ばれた者のみが出席できる会で、暮雨(万太郎)、蛇笏、零余子、松浜、喜舟などが、そのメンバーである。三月、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「序」は夏目漱石)、十月「同・秋の部」を俳書堂より刊行した。]は、「東洋城・虚子、そして、漱石」との三者関係の、その最期の「華やぎ」のような、東洋城の「タンタヂイル(タンタジールの死)十八句」、そして、後の虚子の「大正初期に初めて書いた能『鐵門(てつもん)』(「タンタジールの死」に典拠する)との、当時の最晩年の漱石の膝下にあっての、「虚子と東洋城」との切磋琢磨の時代でもあった。

漱石は、この年に、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部の、その刊行に当たって、その「序」を草している。

この東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「漱石・序」)も、下記のアドレスで閲覧することが出来る。

https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067

(追記二) 「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」の「夏目漱石(序)」

「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」/東洋城撰/明治42.3.5/ 1909.35/函館市中央図書館/

https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067

「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」所収「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」

https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067

「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」全文

[ 東洋城は俳句本位の男である。あらゆる文字を十七字にしたがる許でない、人世則俳句観を抱いて道途に呻吟してゐる。時々来ては作りませうと催促する。題を貸して遣つて見ると遅吟である。君の句には嫌味がある杯と云ふと、中々承知しない。あなたのは十八世紀だと云つて、大変新しがつてゐる。

さう説明されて見ると、左様んな所もあるやうに思はる。実の所余は近来俳句には全く興味を失つて、其後の動静を頓と弁へない老骨である。運座は無論の事出ない。斯様にして追々十七字と縁が遠くなつて、漸く忘れ掛けると東洋城が遣つて来るのである。

近頃の流石の東洋城もさあ作りませう杯と筆紙を突き付けなくなつた。たまたま、此方から、おい、斯う云ふのは何うだいと意見を提出すると、ふゝんなんて軽蔑する事がある。そこで俳句の話はせぬ事にした。

所が新春夏秋冬の第二巻が出来たので、序を書いて呉れろといふ注文を出した。どうも書く資格がない様な気がする。けれども東洋城と余は俳句以外に十五年来の関係がある。向こふでは今日でも余を先生々々といふ。余も彼の髭と金縁眼鏡を無視して、昔の腕白小僧として彼を待遇してゐる。どうも書くのは御免だと断わる資格も無い様な気もする。それで逡巡してゐると又催促が来た。そこでとうとう書く。然し俳人として書くのでは無論ない。その昔し、東洋城に始めて俳句を教へた事があるといふ縁故によつて書くのである。東洋城の人生則俳句観は少なくとも此序に及んで居らん事を読者に於て承知されたい。

とかくして鶯藪に老いにけり

四十一年二月二日 夏目漱石 ]

(『俳句講座八 現代作家論』所収「松根東洋城(野村喜舟)」)

[東洋城・四十一歳。奥州に遊び、『新奥の細道』連載。]

松島やそれより先の風薫れ(『新奥の細道』より四十五句の冒頭の句)

昔涼し芭蕉も子規も詣で居る(同上の三句目)

時鳥なくや雄島の明の明烏(同上・瑞巌寺)

杉を見て古く涼しき心かな(同上・中尊寺)

卯の花も兼房も見えぬ茂りかな(同上・高館)

風薫る星や義経勲功記(同上・平泉)

※ 東洋城が主宰した俳誌「渋柿」の「俳句の理念(モットー)」を、「松尾芭蕉の俳諧理念(わび・さび・しをり)を探究、『芭蕉直結・芭蕉に還れ』」を掲げて心境・境涯俳句の創作に努める」(「ウィキペディア」)とも、「芭蕉直結、写生を通して心境を詠む」(「俳人協会・「渋柿」の「俳誌のモットー」)とも、それらは、東洋城の「俳論」(「芭蕉の旅心」・「子規・芭蕉」・「俳諧根本義」・「俳諧至上」・「頭の無い恐竜」・「奥の細道夜話」・「芭蕉翁と」・「芭蕉の句について」等々)に基づいてのものなのであろう。

この前年の大正六年(一九一七)の、「渋柿」(二月号)は「漱石先生追悼号」として、その「終焉記」を書き、「漱石俳句輪講」が始められ、続いて、同年十二月号は、「漱石忌(十二月九日)記念号」と一年間に二回も追悼及び記念号を発刊すると、『漱石俳句集(東洋城編・岩波刊)』に没頭した。

明けて大正七年(一九一八)は、「『新奥の細道』より四十五句」・「『南部と津軽』より二十二句」・「『鹿島』十八句」・「『栗中山と大州』二十三句」・「『南北野分舟(松山・宇和島)』十七句」と、まさに、東洋城の「芭蕉の旅心」の、芭蕉俳諧追慕の吟行の連続であった。

(付記一)「漱石一周忌 三十七句」(大正六年「漱石一周忌」)

1 文の徳や冬嶺高く枯野広し(「漱石一周忌 三十七句」)

2 凩や天の一字の御心 (同上)

3 死悼めど御作読めば小春かな(同上)

4 凩や師の遺著犇(ひし)と書架の棚(同上)

5 小説とほ句との霜の一路かな(同上)

6 腹中に先生の書や冬籠(同上)

7 境涯に先生おはす冬籠(同上)

8 什麽(そも)先生死して生きざる寒夜かな(同上。「什麽(そも)」=「そもさん(作麽生)」の略。※正法眼蔵(1231‐53)仏性「この宗旨は作麽生なるべきぞ」。)

9 この忌修す初めての冬となりにけり(同上)

10 早稲田の夜急に時雨れぬ九日忌(同上)

11 凩の許樹さながらや漱石忌(同上)

12 師の御忌や二日隔てし白隠忌(同上)

13 九日のその夕暮や漱石忌(同上)

14 鶏頭の子規忌木枯の漱石忌(同上)

15 木枯の御墓も思ふ忌日かな(同上)

16 作中の誰れ彼れ参れ漱石忌(同上)

17 墓へまはる事も木枯や九日忌(同上)

18 吏となりて好める文や漱石忌(同上)

19 木枯やされども温泉の湧く力(同上。前書「漱石忌句会」。)

20 枯芭蕉も木賊(とくさ)も寒き庭となりぬ(同上。前書「早稲田南町」。)

21 ストーブに且火鉢ある書斎かな(同上)

22 枯蔦やベルも押さずに通りしか(同上)

23 或時は茶の間の炉にぞ挙(あが)りける(同上)

24 冬木して静かなるべき眠りかな(同上)

25 護国寺の屋根が見ゆるも寒さかな(同上)

26 菊活けて帰り去るあとの乞食かな(同上)

27 謡一番墓の下より秋静か(同上)

28 墓の時雨洛の春雨と通ふや否や(同上)

29 木立あれど紅葉あらざるお墓かな(同上)

30 こむる霧に独りぞあらん墓のそば(同上。前書「断腸」。)

31 芒枯れて何刈られたる根株かな(同上)

32 墓掃けば垣の外降る木の葉かな(同上)

33 御墓のうしろ風呂屋の小六月(同上)

34 その折の凩の音や耳に今(同上。前書「一年昨日」)

35 木枯や接心もゆる我が眼(同上。前書「逮夜句座三句」。)

36 木枯や浪のいづこに地の力((同上)

37 木枯や川の長さに足らぬ堤(同上) (『東洋城全句集(上巻)』)

(付記二) 「思ひ出るまゝ」寺田寅彦(大正六年二月「渋柿(夏目漱石追悼号)」・大正六年十二月「渋柿(漱石忌記念号)」)

「思ひ出るまゝ」寺田寅彦(大正六年二月「渋柿(夏目漱石追悼号)」)

講壇の隅にのせおくニッケルの袂(たまと)時計を貴しと見き

春寒き午前七時の課外講義オセロを読みしその頃の君

何もなき庭の垣根に朝顔の枯れたるままの坪井の邸(やしき)

帽を振り巾(きれ)振る人の中にたゞ黙して君は舷(ふなばた)に立ちし

家づとのカバン開けば一束の花ありぬ絹の白薔薇の花

行春の音楽会の帰るさに神田牛込そゞろあるきぬ

瀬戸物の瓶につめたる甘き酒青豆のスープ小鳥のロース

庭に咲く泰山木を指して此花君は如何に見ると云ひし

先生の湯浴果てるを待つひまに※スチユヂオの絵を幾度か見し(※Studio=仕事場)

或時は空間論に時間論生れぬ先の我を論じき

帽子着て前垂かけて小春日の縁の日向に初書きし君

美しき蔦の葉蔭の呼鈴の釦(ぼたん)を押すが嬉しかりしか

年毎に生ひ茂るまゝの木賊(とくさ)原茂りを愛(め)でし君は今亡し

此の憂(うれひ)誰に語らん語るべき一人の君を失ひし憂

(『寺田寅彦全集 文学篇 七巻・岩波書店』)

「思ひ出るまま」寺田寅彦(大正六年十二月「渋柿(漱石忌記念号)」)

金縁の老眼鏡をつくらせて初めてかけし其時の顔

マント着て黙りて歩く先生と肩をならべて江戸川端を

もみ上げの白髪抜けども拭きあへず老いぬと言ひし春の或夕

杉の香を籠めたる酒ぞ飲めと云ひて酔ひたる吾を笑ひし先生

先生と対(むか)ひてあれば腹立しき世とも思はず小春の日向

俳句とはかゝかるものぞと説かれしより天地開けて我が眼に新

(『寺田寅彦全集 文学篇 七巻・岩波書店』)

[寅彦=寅日子・四十一歳。数学物理学会において「原子構造概観」を特別講演する。四月、本郷区曙町に転居する。八月、酒井紳子と見合い結婚。]

骨を抱いて家を出づれば寒き朝(「渋柿」七年一月。六年十二月、東洋城宛書簡)

出迎ふる人亡くて門の冬の月(「日記」六年十二月二十五日)

今そこに居たかと思ふ火燵哉(同上)

亡き魂も出迎へよ門の冬の月(「渋柿」七年二月。前書「十二月二十五日帰京」)

※ これらの句は、大正六年(一九一七)十月十八日に亡くなった寛子夫人への追悼句であろう。行年三十一歳、十九歳の夏に結婚して円満な家庭を営み、二男一女を遺した。年内に、高知の寺田家の墓地に埋骨するため、十二月二十一日に東京を発ち、翌日の二十二日に高知港に着き、埋骨を済ませた。二十四日に高知を発ち、翌二十五日に帰京した。その時の一連の寅彦の句である。冒頭の句は、「東洋城宛書簡」の句で、「渋柿」(七年一月)に掲載された。

春風が吹いても石は石佛(「日記(一月二十三日)」。前書に「東洋城より端書きにて渋柿に前置付句の募集をする故選をせよとの事なり、柄になき故断る事とす」)

※ 大正五年(一九一六)十二月九日に、恩師・夏目漱石を失い、そして、それに続く、大正六(一九一七)十月十八日に、二男一女を遺して、寛子夫人を失うという、不運続きの寅彦への、東洋城の、気分転換の励ましの配慮を背後に託しているような、「渋柿」への「前置付句」(「連句」などの「前句付け=二句連句」)へのお誘いに対しての、寅彦の、その返答の句なのであろう。

この東洋城の「前置付句」のお誘いが、後の、大正十二年(一九二三)の、「東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)」の「三吟連句」などに結実していいくのであろう。

[豊隆=蓬里雨・三十五歳。大正9年( 1920 )海軍大学校嘱託教授となる。大正10年 (1921 )芭蕉研究会に参加。]

※大正七年(1918)当時の豊隆は、『漱石全集』に取り組んでいて、「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟歌仙とかは、大正十五年(1926)の頃が初出で、この頃は、「俳句・俳諧(連句)」には食指は伸ばしていなかったように思われる。大正十年(1921)の「芭蕉研究会」に参加は、東洋城の「渋柿」などとの「芭蕉研究会」ではなく、下記のアドレスのものなどによると、「太田水穂(歌誌「潮音」主宰)・幸田露伴・沼波瓊音・安倍能成・阿部次郎・小宮豊隆・和辻哲郎」らによる研究会のようである。

https://jyunku.hatenablog.com/entry/20100925/p1

「「芭蕉研究会」は田端の太田水穂(本名・貞一)宅で行われ、当初の会員は、阿部(次郎)、太田のほか、沼波瓊音、安倍能成、幸田露伴で、大正10年に小宮豊隆や和辻哲郎が加わった。」

この、阿部次郎・小宮豊隆らの「芭蕉研究会」の参加は、「大正15年( 1926) 芭蕉俳諧研究会を始める」と、「東北帝国大学」の「山田孝雄、村岡典嗣、岡崎義恵、太田正雄(木下杢太郎)」らの参加を得て、形を変えて継続されていくことになる。

https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/introduce.html

(追記一) 「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号) 』 (「松根東洋城追悼号」)」所収

(再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-10

「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」時の「東洋城と吉田洋一」(左「東洋城」、右「吉田洋一」)

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/41

「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号)』 (「松根東洋城追悼号」)」は、毀誉褒貶の風聞の中で、その全貌が未だに謎にみちたままの、明治・大正・昭和の三代にわたって、俳諧一筋の、東洋城の言葉でするならば、「芭蕉の誠の俳諧」一筋を貫いた生涯は、この「松根東洋城追悼号」は、その周辺の確かな道標を示すものであろう。

そして、それは、東洋城が没して十年後に刊行された、生前の東洋城の謦咳に接している俳句総合誌の「俳句研究」に携わった俳人の「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』(「読売文学賞」受賞)の、東洋城をめぐるスキャンダル(「白蓮事件」にも連動する「男爵夫人」あるいは「渋柿」からの「あら野」離脱に関連する「同人夫人」)とかの「東洋城の虚像(?)」に対する、その「東洋城の実像(?)」を語るものとして、この「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」や「兄東洋城と私 / 松根新八郎/p74~90」などは、いわば、「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』の「東洋城像(虚像?)」を覆すものの、すなわち、「東洋城(実像?)」を示しているものの、その一端を物語っているように思われる。

そして、これらことは、「虚子と東洋城」との、「ホトトギス(虚子)・国民俳壇(虚子・徳富蘇峰)・渋柿創刊(東洋城)・新傾向俳句の台頭(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)との、混沌した中にあっての、「高浜虚子と松根東洋城」との、その「実像(?)と虚像(?)」との、これまた、その一端を物語る、一つの道標となり得るものであろう。

これらのことに関して、「虚子と東洋城」とが、「新傾向俳句(自由律俳句)」(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)に対して、「伝統俳句(定型律俳句)」の牙城として、「ホトトギス」(虚子主宰)と「渋柿(東洋城主宰)」の二誌が、未曾有の、太平洋戦争前後の統制下にあって、その命脈を保ちつづけたということになる。

上記の写真(「東洋城と吉田洋一」)は、吉田洋一の軽井沢の山荘のもので、東洋城と洋一との接点は、寺田寅彦門下の北海道大学理学部教授の「中谷宇吉郎」を介してのもののようである(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)。

晩年の東洋城の避暑先は、この吉田洋一夫妻の山荘で過ごすのが常のようで、軽井沢は、寺田寅彦・小宮豊隆・中谷宇吉郎・吉田洋一らの忘れ得ざる邂逅の出会いの避暑地でもあったのである。

ここで、「明治四十二年(一九〇九)」の冒頭に戻って、その東洋城年譜の、[東洋城、三十二歳。東洋城の下宿「望遠館」(九段中坂)において、毎週一会の句会が催された。択ばれた者のみが出席できる会で、暮雨(万太郎)、蛇笏、零余子、松浜、喜舟などが、そのメンバーである。三月、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「序」は夏目漱石)、十月「同・秋の部」を俳書堂より刊行した。]は、「東洋城・虚子、そして、漱石」との三者関係の、その最期の「華やぎ」のような、東洋城の「タンタヂイル(タンタジールの死)十八句」、そして、後の虚子の「大正初期に初めて書いた能『鐵門(てつもん)』(「タンタジールの死」に典拠する)との、当時の最晩年の漱石の膝下にあっての、「虚子と東洋城」との切磋琢磨の時代でもあった。

漱石は、この年に、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部の、その刊行に当たって、その「序」を草している。

この東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「漱石・序」)も、下記のアドレスで閲覧することが出来る。

https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067

(追記二) 「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」の「夏目漱石(序)」

「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」/東洋城撰/明治42.3.5/ 1909.35/函館市中央図書館/

https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067

「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」所収「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」

https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067

「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」全文

[ 東洋城は俳句本位の男である。あらゆる文字を十七字にしたがる許でない、人世則俳句観を抱いて道途に呻吟してゐる。時々来ては作りませうと催促する。題を貸して遣つて見ると遅吟である。君の句には嫌味がある杯と云ふと、中々承知しない。あなたのは十八世紀だと云つて、大変新しがつてゐる。

さう説明されて見ると、左様んな所もあるやうに思はる。実の所余は近来俳句には全く興味を失つて、其後の動静を頓と弁へない老骨である。運座は無論の事出ない。斯様にして追々十七字と縁が遠くなつて、漸く忘れ掛けると東洋城が遣つて来るのである。

近頃の流石の東洋城もさあ作りませう杯と筆紙を突き付けなくなつた。たまたま、此方から、おい、斯う云ふのは何うだいと意見を提出すると、ふゝんなんて軽蔑する事がある。そこで俳句の話はせぬ事にした。

所が新春夏秋冬の第二巻が出来たので、序を書いて呉れろといふ注文を出した。どうも書く資格がない様な気がする。けれども東洋城と余は俳句以外に十五年来の関係がある。向こふでは今日でも余を先生々々といふ。余も彼の髭と金縁眼鏡を無視して、昔の腕白小僧として彼を待遇してゐる。どうも書くのは御免だと断わる資格も無い様な気もする。それで逡巡してゐると又催促が来た。そこでとうとう書く。然し俳人として書くのでは無論ない。その昔し、東洋城に始めて俳句を教へた事があるといふ縁故によつて書くのである。東洋城の人生則俳句観は少なくとも此序に及んで居らん事を読者に於て承知されたい。

とかくして鶯藪に老いにけり

四十一年二月二日 夏目漱石 ]

(『俳句講座八 現代作家論』所収「松根東洋城(野村喜舟)」)

「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その一) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]

その一「大正六年(一九一七)」

[東洋城・四十歳。「渋柿」=『漱石先生追悼号』・『漱石忌記念号』刊。駿遠地方に遊び、北白川宮と天龍川を下った。『漱石俳句集(東洋城編・岩波版)』刊。]

冴え返るよきお句などを偲び合ひぬ(前書「漱石先生追悼三句)

いまそかりし師の座かしこき火桶かな(前書「漱石庵」)

小説で比叡に登るや春の風(前書「虞美人草」)

[寅彦=寅日子・四十歳。『漱石全集(岩波版)』の編集委員となる。二月、俳句雑誌「渋柿」の夏目漱石追悼号に短歌を発表する。三月、航空学調査委員となる。七月、「ラウエ映画の実験方法及其説明に関する研究」により帝国学士院から恩賜賞を受ける。九月、高等官三等に叙せられる。十月、妻の寛子が死亡。寅彦、従五位に叙せられる。]

触れて見れど唯つめたさの小袖哉(十一月二十八日、「渋柿(七年二月)」)

[蓬里雨=豊隆・三十四歳。大正5年=1916、 東京医学専門学校講師となる。12月9日夏目漱石死去。大正6年= 1917、「漱石全集」の編集にとりかかる。]

(追記一)夏目漱石葬儀前後の「東洋城・寅彦・豊隆」周辺

大正五(一九一六)十二月九日、夏目漱石は、その五十年の生涯を閉じた。その翌日に、東大で解剖に付せられ、十一日に、通夜、十二日に、青山斎場で葬儀、落合火葬場で荼毘に付された。

葬儀委員長は「中村是公」(漱石と「一高」同期、大蔵官僚、満鉄総裁、東京市長を歴任)、弔辞は「村山龍平」(朝日新聞社社長・社主、貴族院議員を歴任)、友人総代は「狩野亨吉」(漱石と東京帝国時代に親炙、第五高校と共に教鞭、後に、一高校長、京都大学初代文科大学長を歴任)、導師は「釈宗演」(円覚寺派管長)、門下生有志総代は「小宮豊隆」、当日の進行・司会は「松根東洋城」が務めた。

門下生有志総代は、「寺田寅彦」が務めるべきであったが、漱石と同じ病の胃潰瘍で、絶対安静の病臥中で、「小宮豊隆」が門下生有志総代を務めることになった。豊隆は、その弔辞を寅彦に認めていただくことを寅彦に依頼したが、それも叶わなかった。

寅彦が、最期の漱石の病気見舞い行ったのは、十二月二日で、寅彦の、その時のことが、日記に記されている。

「午後、夏目先生を見舞いに行く。重態なり。午後四時半、再度の出血ありたるごとく容態悪くなり、真鍋、宮本、南三博士と井上、安倍両学士詰め切る。夜十一時、安静となりたれば一旦辞し帰る。」

続く、十二月三日に、

「胃潰瘍の疑いあれば安静を要する由なり。午後、夏目へ見舞に行く。経過良好なり。」

寅彦も、「いよいよ胃の出血らしいので絶対安静を要する」との状態で、寅彦の再婚の夫人「寛子」も、この時に、「慢性結核リンパ腺炎・頸部リンパ腺炎」との診断がなされている。

十二月九日の漱石の亡くなる前に、寛子夫人が寅彦にかわり夏目家に見舞いに行き、その翌日の弔問、そして、十二日の葬儀にも、寛子夫人が列席した。(『寺田寅彦 妻たちの歳月(山田一郎著)』)

これらの夏目漱石の一連の最期・通夜・葬儀関連の段取りは、「漱石門下生(木曜会・九日会)」のメンバーの中で、好むと好まざるとにかかわらず、結果的に、「漱石門下生」の最古参の、「夏目家」との信頼抜群の、そして、宮内省「式部官(「北白川家御用掛」兼職)」の「松根東洋城」が担うことになった。

.jpg)

「兄東洋城と私(松根新八郎稿)」所収の「松根東洋城」(「式部職の大礼服」着衣)(「国立国会図書館デジタルコレクション」所収)

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/42

[ 葬式の当日、東洋城は金筋の入った宮内省の礼服姿でシルクハットを小脇に抱え、祭壇より一段低い土間の上に参列者の方を向いて立ち、それなりに威厳に満ちた姿であったのだが、弟子たちにはいかにも場内を見下すかのように傲然として見え、「あの俗臭芬々とした姿は、漱石先生の葬儀にはまったくふさわしからぬものに見えたね」と散々な評価であった。また、東洋城は、告別が終わった人の群れを、右手を平らにして、それで臼でも挽く時のように動かしていたのだが、それが弟子たちにはなんとも妙な手つきに見え、芥川龍之介が「あれは、礼をしたら順々に棺の後ろを回って、出ていってくれという合図だろう」と言った。すると、やきもち焼きでうるさい鈴木三重吉は、「松根のやつが、頼まれもしないのに余計なところへ出しゃべって」と、まずそれからしてはなはだ面白くないところへ、例の「臼でも挽く」ような手つきがますます気に入らないと言い、その後、酒に酔うと必ず、「なんだあいつ、こんな手つきをしやがって、どうぞこちらへ、どうぞこちらへと言っていやがる」と毎度同じ手真似を繰り返し、並居る人を笑わせた。

三重吉はほかにも、「自分たちは斎場へ電車で行ったのに、小宮だけは遺族と一緒に馬車で行った」と、その厚かましさに憤慨したが、それは小宮豊隆が勝手に遺族の馬車へ乗り込んだわけではなく、夫人の鏡子が小さい子どもたちの付き添いをしてくれとわざわざ頼んだためだった。三重吉は、漱石の死と数日来の疲労から日頃に増していらいらし、怒りぽっくなっていた。(中略)

「九日会」は毎回幹事が変わり、安倍能成や鈴木三重吉などがその役を果たして、弟子同士で旧交を温めていたのだが、東洋城はその会に一度も出なかった。理由は、漱石が危篤に陥った頃からの東洋城の独断と他の弟子たちとの軋轢だと思われたが、それだけというわけではなかった。東洋城は、俳誌「渋柿」の編集に追われ、特に漱石追悼の特集が続いて多忙だったのである。

また、東洋城は弟子たちのすべてと交際を絶っていたわけではなく、そのうちの何人かとは個別に会っており、特に仲の良い寺田寅彦や小宮豊隆らの数人とはかなり頻繁に会っていた。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)

(追記二)当時の「寺田寅彦」周辺

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ningendock1986/7/2/7_7/_pdf

[ 夏子さん はその年(明治三十五年=1902) の11月15日 に亡 くな りま した。

寅彦は不幸な運命を背負うわけですが、日露戦争の終わった年ですから明治38年、28歳の時、再婚をします。種崎の隣の仁井田という所 の出身で、山内家の家扶をしていた漢詩人の浜口真徴の三女寛子さんを迎えます。菊池寛の寛と書 いてユタコと読むんですが、この人との間に男2人と女2人の子宝に恵まれましたが、夏目漱石が亡くなった大正5年の翌年、6月の10日に一 夜のうちに肺を侵され寛子さんは亡 くなります。 恩師漱石の葬儀にも寅彦自身も胃潰瘍 になって参列できなか ったのです。そういうふうにいろいろ不幸せに見舞われますが、明るい話題もあります。31歳で理学博士になり、翌年5月、欧米へ留学します。そして大正6年の7月、「ラウエ映画 の実験方法 とその説明に関する研究」で学士院恩賜賞をもらいます。

40歳の若さでした。そして寛子夫人が亡 くな ったのは3カ 月後の10月 のことでした。西川正治という後 に文化勲章をもらった大変偉 い物理学者がいますが、この先生が書いて るのを読みますと、ラウエ ・スポ ッ トの研究 は大 変画期的な発 見であ って、もし寺田先生が 日本でな くてイギ リスなりフラ ンスなりで生まれていたらばノーベ ル賞を寺田先生がもらったに違いないというんですね。この研究に寅彦はレントゲンを使 ったのですが、 それは大学の医学部で廃品 にな った レン トゲ ンをもらって来て改造 したもので した。

寛子夫人を亡 くし、4人 の子ど も抱えて苦 しむ心境 は寅彦 の「蓄音機 」と いう随筆に書いてあります。 こど もた ちを慰 め るため に蓄音機 を買う。童謡 をかけてやる。下 の女の子 は3歳 上 の女の子が5歳 です。]

(追記三) 当時の「小宮豊隆」周辺

「漱石忌(12/9)と九日会」(「漱石の肉筆を後世へ!漱石文庫デジタルアーカイブプロジェクト」東北大学附属図書館)

https://readyfor.jp/projects/soseki-library/announcements/118615

[写真は大正6年(1917)1月9日の第一回の九日会です(神奈川近代文学館蔵)。

左から安倍能成、野上豊一郎、鏡子夫人、内田百閒、津田青楓、久米正雄、赤木桁平、芥川龍之介、森田草平、和辻哲郎。右から滝田樗蔭、速水滉、阿部次郎、岩波茂雄、小宮豊隆という顔ぶれです。奥の部屋が漱石山房の書斎部分で、手前が客間部分でした。]

上記の写真は、漱石没後(大正5年12月9日)の、その翌年の「大正6年(1917)1月9日第一回の九日会」の写真である。この写真に出てくるメンバーは「左から安倍能成、野上豊一郎、鏡子夫人、内田百閒、津田青楓、久米正雄、赤木桁平、芥川龍之介、森田草平、和辻哲郎。右から滝田樗蔭、速水滉、阿部次郎、岩波茂雄、小宮豊隆」という顔ぶれである。

この時に、『漱石全集』の刊行の発議をしたのは、小宮豊隆のようである(『漱石山脈(長尾剛著)』)。この写真の「小宮豊隆・岩波茂雄・阿部次郎」が、火鉢に手をかざしているが、この三人は『岩波全集』の刊行の中心的な人物で、あたかも「漱石没後の最初の『岩波全集』刊行について何やら会話している」ような風情である。

「漱石が亡くなってすぐ、豊隆は『漱石山脈』の面々に向かって『漱石全集』の刊行を発議し、自らが『漱石伝』を執筆すると宣言した。漱石の危篤状態の時からずっと考えていたことだったに違いない。

この頃すでに岩波茂雄が古書店として立ち上げた岩波書店は出版社として確立していた。そこで、漱石作品を長く刊行していた春陽堂と大倉書店に岩波書店が加わって、三社で全集を刊行することになり、編集作業は岩波書店のプロジェクトとなった。

豊隆の『漱石全集』編集に対する執念は、すさまじいものだった。膨大な資料を搔き集め続け、全集を刊行し直すたびに少しずつ改訂増補を加えていった。

昭和十年、漱石没後二十年を記念として岩波書店から刊行された決定版『漱石全集』では、なんと全巻の解説文まで引き受けた。

それぞれの巻の解説を別々の弟子が受け持ってもよさそうなものである。が、安倍能成が「小宮にすべてを託したい」と提案し、豊隆が大乗り気で引き受けたのだ。豊隆には「漱石について語る第一人者は俺なのだ」といった自負があったし、周りもそれを認めていたらしい。取りも直さず「漱石と豊隆の深い親密さ」を、誰もが認めていたということだろう。」(『漱石山脈(長尾剛著)』)。

岩波茂雄については、『漱石山脈(長尾剛著)』では、「岩波茂雄『漱石全集』を作った男」(「曰く付きの岩波書店の看板/漱石から借金しまくった岩波茂雄/『こゝろ』は漱石の自費出版」)と、岩波茂雄の一端を披露しているが、[『思想』(1921年)『科学』(1931年)『文化』(1934年)などの雑誌や、1927年(昭和2年)には「岩波文庫」を創刊。日中戦争について「日本はしなくてもいい戦争をしている」と日本軍に対して批判的な立場から活動を展開していた。これによって軍部の圧力をかけられるようになる。](「ウィキペディア」)と、「1945年3月に貴族院多額納税者議員に互選、同年4月4日に任命されるが、それから6ヶ月後に脳出血で倒れる。翌年には雑誌『世界』が創刊され、文化勲章も受ける」(「ウィキペディア」)と、茂雄自身が、「漱石山脈」に連なる一人として、「高浜虚子」(漱石の木曜会に連なる「ホトトギス」派の総帥且つ「日本俳壇大御所」)の、「1954年(昭和29年)、文化勲章受章」と、「漱石山脈」の中での一巨峰というへき位置を占めるべき一人なのであろう。

阿部次郎については、次の「ウィキペディア」の紹介記事のとおり、「岩波茂雄と『一高』同期で、そして、後に、『東北帝国大学教授・小宮豊隆』を招聘する」、まさに、上記の「大正6年(1917)1月9日第一回の九日会」の写真の「小宮豊隆・岩波茂雄・阿部次郎」の、この三人が、同じ火鉢で手をかざしている画像は、誠に、漱石没後の『漱石全集』の誕生の、その切っ掛けを暗示しているような象徴的な一スナップとして評価されるぺきものであろう。

「1901年(明治34年)、第一高等学校入学。同級生に鳩山秀夫、岩波茂雄、荻原井泉水、一級下に斎藤茂吉がいた。1907年(明治40年)、東京帝国大学に入学し、ラファエル・フォン・ケーベル博士を師と仰ぐ。卒業論文「スピノーザの本体論」で哲学科を卒業。夏目漱石の門に出入りして、森田草平、小宮豊隆、安倍能成とともに「朝日文芸欄」の主要な執筆者となり、「自ら知らざる自然主義者」(明治43年)等の評論で、漱石門下の論客として注目された[3]。1911年(明治44年)、森田・小宮・安倍との合著による評論集『影と聲』を上梓する。

1914年(大正3年)に発表した『三太郎の日記』は大正昭和期の青春のバイブルとして有名で、学生必読の書であった[4](大正教養主義を主導)。1917年(大正6年)に一高の同級生であった岩波茂雄が雑誌『思潮』(現在の『思想』)を創刊。その主幹となる。

慶應義塾、日本女子大学校の講師を経て1922年(大正11年)、文部省在外研究員としてのヨーロッパ留学。

同年に『人格主義』を発表。真・善・美を豊かに自由に追究する人、自己の尊厳を自覚する自由の人、そうした人格の結合による社会こそ真の理想的社会であると説く(人格主義を主張)。

同年刊行された『地獄の征服』はゲーテ・ニーチェ・ダンテに関する論文をまとめたもので、従来の研究水準を大きく超えており、ダンテの愛読者だった正宗白鳥も「私はこれによってはじめて、ダンテに対する日本人の独創の見解に接した(中略)翻訳して欧米のダンテ学者に示すに足るもの」と称賛している。」(「ウィキペディア」)

「漱石山房の門下生(前列左から「松根東洋城・三重吉・森田草平・小宮豊隆」)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-05

この前列の「東洋城・三重吉・草平・豊隆」の、この背後の人物は、「阿部次郎」と解したい。

[阿部 次郎(あべ じろう、1883年〈明治16年〉8月27日 - 1959年〈昭和34年〉10月20日)は、日本の哲学者・美学者・作家。東北帝国大学法文学部教授、同学部長、帝国学士院会員。仙台市名誉市民。『三太郎の日記』著者。](「ウィキペディア」)

[東洋城・四十歳。「渋柿」=『漱石先生追悼号』・『漱石忌記念号』刊。駿遠地方に遊び、北白川宮と天龍川を下った。『漱石俳句集(東洋城編・岩波版)』刊。]

冴え返るよきお句などを偲び合ひぬ(前書「漱石先生追悼三句)

いまそかりし師の座かしこき火桶かな(前書「漱石庵」)

小説で比叡に登るや春の風(前書「虞美人草」)

[寅彦=寅日子・四十歳。『漱石全集(岩波版)』の編集委員となる。二月、俳句雑誌「渋柿」の夏目漱石追悼号に短歌を発表する。三月、航空学調査委員となる。七月、「ラウエ映画の実験方法及其説明に関する研究」により帝国学士院から恩賜賞を受ける。九月、高等官三等に叙せられる。十月、妻の寛子が死亡。寅彦、従五位に叙せられる。]

触れて見れど唯つめたさの小袖哉(十一月二十八日、「渋柿(七年二月)」)

[蓬里雨=豊隆・三十四歳。大正5年=1916、 東京医学専門学校講師となる。12月9日夏目漱石死去。大正6年= 1917、「漱石全集」の編集にとりかかる。]

(追記一)夏目漱石葬儀前後の「東洋城・寅彦・豊隆」周辺

大正五(一九一六)十二月九日、夏目漱石は、その五十年の生涯を閉じた。その翌日に、東大で解剖に付せられ、十一日に、通夜、十二日に、青山斎場で葬儀、落合火葬場で荼毘に付された。

葬儀委員長は「中村是公」(漱石と「一高」同期、大蔵官僚、満鉄総裁、東京市長を歴任)、弔辞は「村山龍平」(朝日新聞社社長・社主、貴族院議員を歴任)、友人総代は「狩野亨吉」(漱石と東京帝国時代に親炙、第五高校と共に教鞭、後に、一高校長、京都大学初代文科大学長を歴任)、導師は「釈宗演」(円覚寺派管長)、門下生有志総代は「小宮豊隆」、当日の進行・司会は「松根東洋城」が務めた。

門下生有志総代は、「寺田寅彦」が務めるべきであったが、漱石と同じ病の胃潰瘍で、絶対安静の病臥中で、「小宮豊隆」が門下生有志総代を務めることになった。豊隆は、その弔辞を寅彦に認めていただくことを寅彦に依頼したが、それも叶わなかった。

寅彦が、最期の漱石の病気見舞い行ったのは、十二月二日で、寅彦の、その時のことが、日記に記されている。

「午後、夏目先生を見舞いに行く。重態なり。午後四時半、再度の出血ありたるごとく容態悪くなり、真鍋、宮本、南三博士と井上、安倍両学士詰め切る。夜十一時、安静となりたれば一旦辞し帰る。」

続く、十二月三日に、

「胃潰瘍の疑いあれば安静を要する由なり。午後、夏目へ見舞に行く。経過良好なり。」

寅彦も、「いよいよ胃の出血らしいので絶対安静を要する」との状態で、寅彦の再婚の夫人「寛子」も、この時に、「慢性結核リンパ腺炎・頸部リンパ腺炎」との診断がなされている。

十二月九日の漱石の亡くなる前に、寛子夫人が寅彦にかわり夏目家に見舞いに行き、その翌日の弔問、そして、十二日の葬儀にも、寛子夫人が列席した。(『寺田寅彦 妻たちの歳月(山田一郎著)』)

これらの夏目漱石の一連の最期・通夜・葬儀関連の段取りは、「漱石門下生(木曜会・九日会)」のメンバーの中で、好むと好まざるとにかかわらず、結果的に、「漱石門下生」の最古参の、「夏目家」との信頼抜群の、そして、宮内省「式部官(「北白川家御用掛」兼職)」の「松根東洋城」が担うことになった。

.jpg)

「兄東洋城と私(松根新八郎稿)」所収の「松根東洋城」(「式部職の大礼服」着衣)(「国立国会図書館デジタルコレクション」所収)

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/42

[ 葬式の当日、東洋城は金筋の入った宮内省の礼服姿でシルクハットを小脇に抱え、祭壇より一段低い土間の上に参列者の方を向いて立ち、それなりに威厳に満ちた姿であったのだが、弟子たちにはいかにも場内を見下すかのように傲然として見え、「あの俗臭芬々とした姿は、漱石先生の葬儀にはまったくふさわしからぬものに見えたね」と散々な評価であった。また、東洋城は、告別が終わった人の群れを、右手を平らにして、それで臼でも挽く時のように動かしていたのだが、それが弟子たちにはなんとも妙な手つきに見え、芥川龍之介が「あれは、礼をしたら順々に棺の後ろを回って、出ていってくれという合図だろう」と言った。すると、やきもち焼きでうるさい鈴木三重吉は、「松根のやつが、頼まれもしないのに余計なところへ出しゃべって」と、まずそれからしてはなはだ面白くないところへ、例の「臼でも挽く」ような手つきがますます気に入らないと言い、その後、酒に酔うと必ず、「なんだあいつ、こんな手つきをしやがって、どうぞこちらへ、どうぞこちらへと言っていやがる」と毎度同じ手真似を繰り返し、並居る人を笑わせた。

三重吉はほかにも、「自分たちは斎場へ電車で行ったのに、小宮だけは遺族と一緒に馬車で行った」と、その厚かましさに憤慨したが、それは小宮豊隆が勝手に遺族の馬車へ乗り込んだわけではなく、夫人の鏡子が小さい子どもたちの付き添いをしてくれとわざわざ頼んだためだった。三重吉は、漱石の死と数日来の疲労から日頃に増していらいらし、怒りぽっくなっていた。(中略)

「九日会」は毎回幹事が変わり、安倍能成や鈴木三重吉などがその役を果たして、弟子同士で旧交を温めていたのだが、東洋城はその会に一度も出なかった。理由は、漱石が危篤に陥った頃からの東洋城の独断と他の弟子たちとの軋轢だと思われたが、それだけというわけではなかった。東洋城は、俳誌「渋柿」の編集に追われ、特に漱石追悼の特集が続いて多忙だったのである。

また、東洋城は弟子たちのすべてと交際を絶っていたわけではなく、そのうちの何人かとは個別に会っており、特に仲の良い寺田寅彦や小宮豊隆らの数人とはかなり頻繁に会っていた。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)

(追記二)当時の「寺田寅彦」周辺

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ningendock1986/7/2/7_7/_pdf

[ 夏子さん はその年(明治三十五年=1902) の11月15日 に亡 くな りま した。

寅彦は不幸な運命を背負うわけですが、日露戦争の終わった年ですから明治38年、28歳の時、再婚をします。種崎の隣の仁井田という所 の出身で、山内家の家扶をしていた漢詩人の浜口真徴の三女寛子さんを迎えます。菊池寛の寛と書 いてユタコと読むんですが、この人との間に男2人と女2人の子宝に恵まれましたが、夏目漱石が亡くなった大正5年の翌年、6月の10日に一 夜のうちに肺を侵され寛子さんは亡 くなります。 恩師漱石の葬儀にも寅彦自身も胃潰瘍 になって参列できなか ったのです。そういうふうにいろいろ不幸せに見舞われますが、明るい話題もあります。31歳で理学博士になり、翌年5月、欧米へ留学します。そして大正6年の7月、「ラウエ映画 の実験方法 とその説明に関する研究」で学士院恩賜賞をもらいます。

40歳の若さでした。そして寛子夫人が亡 くな ったのは3カ 月後の10月 のことでした。西川正治という後 に文化勲章をもらった大変偉 い物理学者がいますが、この先生が書いて るのを読みますと、ラウエ ・スポ ッ トの研究 は大 変画期的な発 見であ って、もし寺田先生が 日本でな くてイギ リスなりフラ ンスなりで生まれていたらばノーベ ル賞を寺田先生がもらったに違いないというんですね。この研究に寅彦はレントゲンを使 ったのですが、 それは大学の医学部で廃品 にな った レン トゲ ンをもらって来て改造 したもので した。

寛子夫人を亡 くし、4人 の子ど も抱えて苦 しむ心境 は寅彦 の「蓄音機 」と いう随筆に書いてあります。 こど もた ちを慰 め るため に蓄音機 を買う。童謡 をかけてやる。下 の女の子 は3歳 上 の女の子が5歳 です。]

(追記三) 当時の「小宮豊隆」周辺

「漱石忌(12/9)と九日会」(「漱石の肉筆を後世へ!漱石文庫デジタルアーカイブプロジェクト」東北大学附属図書館)

https://readyfor.jp/projects/soseki-library/announcements/118615

[写真は大正6年(1917)1月9日の第一回の九日会です(神奈川近代文学館蔵)。

左から安倍能成、野上豊一郎、鏡子夫人、内田百閒、津田青楓、久米正雄、赤木桁平、芥川龍之介、森田草平、和辻哲郎。右から滝田樗蔭、速水滉、阿部次郎、岩波茂雄、小宮豊隆という顔ぶれです。奥の部屋が漱石山房の書斎部分で、手前が客間部分でした。]

上記の写真は、漱石没後(大正5年12月9日)の、その翌年の「大正6年(1917)1月9日第一回の九日会」の写真である。この写真に出てくるメンバーは「左から安倍能成、野上豊一郎、鏡子夫人、内田百閒、津田青楓、久米正雄、赤木桁平、芥川龍之介、森田草平、和辻哲郎。右から滝田樗蔭、速水滉、阿部次郎、岩波茂雄、小宮豊隆」という顔ぶれである。

この時に、『漱石全集』の刊行の発議をしたのは、小宮豊隆のようである(『漱石山脈(長尾剛著)』)。この写真の「小宮豊隆・岩波茂雄・阿部次郎」が、火鉢に手をかざしているが、この三人は『岩波全集』の刊行の中心的な人物で、あたかも「漱石没後の最初の『岩波全集』刊行について何やら会話している」ような風情である。

「漱石が亡くなってすぐ、豊隆は『漱石山脈』の面々に向かって『漱石全集』の刊行を発議し、自らが『漱石伝』を執筆すると宣言した。漱石の危篤状態の時からずっと考えていたことだったに違いない。

この頃すでに岩波茂雄が古書店として立ち上げた岩波書店は出版社として確立していた。そこで、漱石作品を長く刊行していた春陽堂と大倉書店に岩波書店が加わって、三社で全集を刊行することになり、編集作業は岩波書店のプロジェクトとなった。

豊隆の『漱石全集』編集に対する執念は、すさまじいものだった。膨大な資料を搔き集め続け、全集を刊行し直すたびに少しずつ改訂増補を加えていった。

昭和十年、漱石没後二十年を記念として岩波書店から刊行された決定版『漱石全集』では、なんと全巻の解説文まで引き受けた。

それぞれの巻の解説を別々の弟子が受け持ってもよさそうなものである。が、安倍能成が「小宮にすべてを託したい」と提案し、豊隆が大乗り気で引き受けたのだ。豊隆には「漱石について語る第一人者は俺なのだ」といった自負があったし、周りもそれを認めていたらしい。取りも直さず「漱石と豊隆の深い親密さ」を、誰もが認めていたということだろう。」(『漱石山脈(長尾剛著)』)。

岩波茂雄については、『漱石山脈(長尾剛著)』では、「岩波茂雄『漱石全集』を作った男」(「曰く付きの岩波書店の看板/漱石から借金しまくった岩波茂雄/『こゝろ』は漱石の自費出版」)と、岩波茂雄の一端を披露しているが、[『思想』(1921年)『科学』(1931年)『文化』(1934年)などの雑誌や、1927年(昭和2年)には「岩波文庫」を創刊。日中戦争について「日本はしなくてもいい戦争をしている」と日本軍に対して批判的な立場から活動を展開していた。これによって軍部の圧力をかけられるようになる。](「ウィキペディア」)と、「1945年3月に貴族院多額納税者議員に互選、同年4月4日に任命されるが、それから6ヶ月後に脳出血で倒れる。翌年には雑誌『世界』が創刊され、文化勲章も受ける」(「ウィキペディア」)と、茂雄自身が、「漱石山脈」に連なる一人として、「高浜虚子」(漱石の木曜会に連なる「ホトトギス」派の総帥且つ「日本俳壇大御所」)の、「1954年(昭和29年)、文化勲章受章」と、「漱石山脈」の中での一巨峰というへき位置を占めるべき一人なのであろう。

阿部次郎については、次の「ウィキペディア」の紹介記事のとおり、「岩波茂雄と『一高』同期で、そして、後に、『東北帝国大学教授・小宮豊隆』を招聘する」、まさに、上記の「大正6年(1917)1月9日第一回の九日会」の写真の「小宮豊隆・岩波茂雄・阿部次郎」の、この三人が、同じ火鉢で手をかざしている画像は、誠に、漱石没後の『漱石全集』の誕生の、その切っ掛けを暗示しているような象徴的な一スナップとして評価されるぺきものであろう。

「1901年(明治34年)、第一高等学校入学。同級生に鳩山秀夫、岩波茂雄、荻原井泉水、一級下に斎藤茂吉がいた。1907年(明治40年)、東京帝国大学に入学し、ラファエル・フォン・ケーベル博士を師と仰ぐ。卒業論文「スピノーザの本体論」で哲学科を卒業。夏目漱石の門に出入りして、森田草平、小宮豊隆、安倍能成とともに「朝日文芸欄」の主要な執筆者となり、「自ら知らざる自然主義者」(明治43年)等の評論で、漱石門下の論客として注目された[3]。1911年(明治44年)、森田・小宮・安倍との合著による評論集『影と聲』を上梓する。

1914年(大正3年)に発表した『三太郎の日記』は大正昭和期の青春のバイブルとして有名で、学生必読の書であった[4](大正教養主義を主導)。1917年(大正6年)に一高の同級生であった岩波茂雄が雑誌『思潮』(現在の『思想』)を創刊。その主幹となる。

慶應義塾、日本女子大学校の講師を経て1922年(大正11年)、文部省在外研究員としてのヨーロッパ留学。

同年に『人格主義』を発表。真・善・美を豊かに自由に追究する人、自己の尊厳を自覚する自由の人、そうした人格の結合による社会こそ真の理想的社会であると説く(人格主義を主張)。

同年刊行された『地獄の征服』はゲーテ・ニーチェ・ダンテに関する論文をまとめたもので、従来の研究水準を大きく超えており、ダンテの愛読者だった正宗白鳥も「私はこれによってはじめて、ダンテに対する日本人の独創の見解に接した(中略)翻訳して欧米のダンテ学者に示すに足るもの」と称賛している。」(「ウィキペディア」)

「漱石山房の門下生(前列左から「松根東洋城・三重吉・森田草平・小宮豊隆」)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-05

この前列の「東洋城・三重吉・草平・豊隆」の、この背後の人物は、「阿部次郎」と解したい。

[阿部 次郎(あべ じろう、1883年〈明治16年〉8月27日 - 1959年〈昭和34年〉10月20日)は、日本の哲学者・美学者・作家。東北帝国大学法文学部教授、同学部長、帝国学士院会員。仙台市名誉市民。『三太郎の日記』著者。](「ウィキペディア」)

「漱石・寅彦・東洋城」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その十四) [漱石・東洋城・寅彦]

その十四「大正五(一九一六)」

[漱石・十二月九日、漱石没(五十歳)。5月~12月、「明暗」。]

2452 春風や故人に贈る九花蘭(「九花蘭」は五月頃に芳香のある黄緑色の花を開く。)

2453 白梅にしぶきかゝるや水車(2483までの三十一句は「手帳に記された句」。)

2454 孟宗の根を行く春の筧(かけひ)哉(同上)

2455 梅早く咲いて温泉(ゆ)の出る小村哉(同上)

2456 いち早き梅を見付けぬ竹の間(同上)

2457 梅咲くや日の旗立つる草の戸に(同上)

2458 裏山に蜜柑みのるや長者振(同上)

2459 温泉に信濃の客や春を待つ(同上)

2460 橙も黄色になりぬ温泉(ゆ)の流(同上)

2461 鶯に聞き入る茶屋の床几哉(同上)

2462 鶯や草鞋(わらじ)を易(か)ふる峠茶屋(同上)

2463 鶯や竹の根方に鍬の尻(同上)

2464 鶯や藪くゞり行く蓑一つ(同上)

2465 鶯を聴いてゐるなり縫箔屋(ぬいはくや)(同上。「縫箔屋」=衣服模様を業とする)

2466 鶯に餌をやる寮の妾かな(同上)

2467 温泉の里橙山の麓かな(同上)

2468 桃の花家に唐画を蔵しけり(同上)

2469 桃咲くやいまだに流行(はや)る漢方医(同上)

2470 輿(こし)に乗るは帰化の僧らし桃の花(同上)

2471 町儒者の玄関構や桃の花(同上)

2472 かりにする寺小屋なれど梅の花(同上)

2473 文も候(そろ)稚子(ちご)に持たせて桃の花(同上)

2474 琵琶法師召されて春の夜なりけり(同上)

2475 春雨や身をすり寄せて一つ傘(同上)

2476 鶯を飼ひて床屋の主人哉(同上)

2477 耳の穴掘つてもらひぬ春の風(同上)

2478 嫁の里向ふに見えて春の川(同上)

2479 岡持の傘にあまりて春の雨(同上)

2480 一燈の青幾更ぞ瓶の梅(同上)

2481 病める人枕に倚れば瓶の梅(同上)

2482 梅活けて聊(いささ)かなれど手習す(同上)

2483 桃に琴弾くは心越禅師哉(同上)

2484 秋立つや一巻の書の読み残し(「芥川龍之介宛書簡」九月二日)

2485 蝸牛や五月をわたるふきの茎(「画賛九月八日」)

2486 朝貌にまつはられてよ芒の穂(同上)

2487 萩と歯朶に賛書く月の団居哉(「夏目漱石遺墨集・第三巻」の画賛の句)

2488 棕櫚竹や月に背いて影二本(「自画賛九月八日」)

2489 秋立つ日猫の蚤取眼かな(「画賛九月」)

2490 秋となれば竹もかくなり俳諧師(同上)

2491 風呂吹きや頭の丸き影二つ(前書「禅僧二人宿して」、「十月」)

2492 煮て食ふかはた焼いてくふか春の魚(「画賛十月」)

2493 いたづらに書きたるものを梅とこそ(「自画賛十一月」)

2494 まきを割るかはた祖を割るか秋の空(「鬼村元成宛書簡」、「十一月十日」)

2495 饅頭に礼拝すれば晴れて秋(「富沢敬道宛書簡」、「十一月十五日」)

2496 饅頭は食つたと雁に言伝よ(同上)

2497 吾心点じ了りぬ正に秋(同上。前書「徳山の故事を思ひだして 一句」)

2498 僧のくれし此饅頭の丸きかな(同上。「無季」の句)

2499 瓢箪は鳴るか鳴らぬか秋の風(同上。前書「瓢箪はどうしました」)

(東洋城・三十九歳。虚子は大正二年、俳句に復活したが、四月、東洋城に無断で「国民俳壇」を手に入れた。爾後、虚子及び「ホトトギス」と絶縁し、「渋柿」によつて芭蕉を宗とし俳諧を道として立った。)

※怒る事知つてあれども水温む(前書「有感(大正五年四月十七日国民俳壇選者更迭発表の日)」)

[※「大正五年、虚子が俳句に復活し、四月十七日、東洋城はついに国民俳壇の選者を下りた。それというのも、国民新聞の社長・徳富蘇峰が、選者を下りてほしい旨、手紙を送ってきたためであった。東洋城はかねてより、社長からなにか言ってくるまで辞めないつもりだったが、読むと、かなり困って書いてきたものだとわかった。「仕方がない、社長は大将だ。ここまで書いてくるのは、よほどのことなのであろう」と、ついに下りることを承諾した。そして、

有感(感有リ)

いかること知つてあれども水温(ぬる)む

という句をつくり、以後虚子とは義絶した。九月には母の上京を促すため、帰郷した。末弟の宗一(そういち)が東京高商に入学するため上京し、以後、宇和島で独り住まいになっていた母の面倒を見るのは長男(※嫡男)の務めだと思い、同居の説得に行ったのだった。この年、東洋城にとって肉親の死にも等しい哀しいできごとがあった。十二月九日、漱石が死亡したのである。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]

用ふべき薬も絶えし火桶かな(前書「黒き枠の中より(「漱石先生の死))六句」)

木枯に深山木折るゝ音を聞け(同上)

埋火は灰の深きに消えにけり(同上)

祖父も父も繕ひし土塀冬日さす(同上)

ともし火に枯荷の月を観じけり(同上)

元日や人の心の一大事(同上)

[「東洋城はかって、父が亡くなるときにもこうして末期の水を捧げたが、師の漱石にも同じことをしていると思いながら、あと筆を進めず漱石の顔を見た。この時の東洋城の心には、師とか文豪などというものはなく、父を失ったときと同じ悲しみがあった。「先生、先生」、呼んだ後、漱石はふ―っと息を吐いたが、その後はもう続かない。真鍋が夫人に「お目を」と言い、夫人は手で静かに漱石の目をつむらせたが、初めから開いていないのをそうしたのは、永遠に安らかに瞑目させようとしたものだった。阿部学士検脈。真鍋学士検脈。退いて「すでに」と言う。部屋の中は、しのび泣きや声を上げて泣く声で満ちた。時に午後六時五十分。曇った日はすでに暮れ、闇の中に寒風がさみしく吹いた。

( 東洋城はこのあと、一連の葬儀に関して仕切り役ともいうべき重要な働きをした。しかし、それにもかかわらず、弟子たちのあいだに軋轢が生じた。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]

「夏目漱石の娘 愛子さん(「父漱石の霊に捧ぐ」より)」

http://enmi19.seesaa.net/article/463137651.html

(寅彦・三十九歳。十一月、東京帝国大学理科大学教授となる。十二月、胃潰瘍のため医者より絶対安静を命じられる。十二月九日、夏目漱石死亡。) →[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]

(参考一) [葬儀記 芥川龍之介]

https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/150_15210.html

[ 離れで電話をかけて、皺(しわ)くちゃになったフロックの袖(そで)を気にしながら、玄関へ来ると、誰(だれ)もいない。客間をのぞいたら、奥さんが誰だか黒の紋付(もんつき)を着た人と話していた。が、そこと書斎との堺(さかい)には、さっきまで柩(ひつぎ)の後ろに立ててあった、白い屏風(びょうぶ)が立っている。どうしたのかと思って、書斎の方へ行くと、入口の所に和辻(わつじ)さんや何かが二、三人かたまっていた。中にももちろん大ぜいいる。ちょうど皆が、先生の死顔(しにがお)に、最後の別れを惜んでいる時だったのである。

僕は、岡田(おかだ)君のあとについて、自分の番が来るのを待っていた。もう明るくなったガラス戸の外には、霜よけの藁(わら)を着た芭蕉(ばしょう)が、何本も軒近くならんでいる。書斎でお通夜(つや)をしていると、いつもこの芭蕉がいちばん早く、うす暗い中からうき上がってきた。――そんなことをぼんやり考えているうちに、やがて人が減って書斎の中へはいれた。

書斎の中には、電灯がついていたのか、それともろうそくがついていたのか、それは覚えていない。が、なんでも、外光だけではなかったようである。僕は、妙に改まった心もちで、中へはいった。そうして、岡田君が礼をしたあとで、柩の前へ行った。

柩のそばには、松根(まつねさん)が立っている。そうして右の手を平(たいら)にして、それを臼(うす)でも挽(ひく)時のように動かしている。礼をしたら、順々に柩の後ろをまわって、出て行ってくれという合図(あいず)だろう。

柩は寝棺(ねかん)である。のせてある台は三尺ばかりしかない。そばに立つと、眼と鼻の間に、中が見下された。中には、細くきざんだ紙に南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)と書いたのが、雪のようにふりまいてある。先生の顔は、半ば頬(ほお)をその紙の中にうずめながら、静かに眼をつぶっていた。ちょうど蝋(ろう)ででもつくった、面型(めんがた)のような感じである。輪廓(りんかく)は、生前と少しもちがわない。が、どこかようすがちがう。脣(くちびる)の色が黒(くろ)ずんでいたり、顔色が変わっていたりする以外に、どこかちがっているところがある。僕はその前で、ほとんど無感動に礼をした。「これは先生じゃない」そんな気が、強くした。(これは始めから、そうであった。現に今でも僕は誇張なしに先生が生きているような気がしてしかたがない)僕は、柩の前に一、二分立っていた。それから、松根さんの合図通り、あとの人に代わって、書斎の外へ出た。

ところが、外へ出ると、急にまた先生の顔が見たくなった。なんだかよく見て来るのを忘れたような心もちがする。そうして、それが取り返しのつかない、ばかな事だったような心もちがする。僕はよっぽど、もう一度行こうかと思った。が、なんだかそれが恥しかった。それに感情を誇張しているような気も、少しはした。「もうしかたがない」――そう、思ってとうとうやめにした。そうしたら、いやに悲しくなった。

外へ出ると、松岡が「よく見て来たか」と言う。僕は、「うん」と答えながら、うそをついたような気がして、不快だった。

青山の斎場(さいじょう)へ行ったら、靄(もや)がまったく晴れて、葉のない桜のこずえにもう朝日がさしていた。下から見ると、その桜の枝が、ちょうど鉄網のように細(こま)かく空をかがっている。僕たちはその下に敷いた新しいむしろの上を歩きながら、みんな、体をそらせて、「やっと眼がさめたような気がする」と言った。

斎場は、小学校の教室とお寺の本堂とを、一つにしたような建築である。丸い柱や、両方のガラス窓が、はなはだみすぼらしい。正面には一段高い所があって、その上に朱塗(しゅぬり)の曲禄(きょくろく)が三つすえてある。それが、その下に、一面に並べてある安直な椅子(いす)と、妙な対照をつくっていた。「この曲禄を、書斎の椅子(いす)にしたら、おもしろいぜ」――僕は久米(くめ)にこんなことを言った。久米は、曲禄の足をなでながら、うんとかなんとかいいかげんな返事をしていた。

斎場を出て、入口の休所やすみどころへかえって来ると、もう森田さん、鈴木さん、安倍さん、などが、かんかん火を起した炉(ろ)のまわりに集って、新聞を読んだり、駄弁(だべん)をふるったりしていた。新聞に出ている先生の逸話(いつわ)や、内外の人の追憶が時々問題になる。僕は、和辻さんにもらった「朝日」を吸いながら、炉のふちへ足をかけて、ぬれたくつから煙が出るのをぼんやり、遠い所のものを見るようにながめていた。なんだか、みんなの心もちに、どこか穴のあいている所でもあるような気がして、しかたがない。

そのうちに、葬儀の始まる時間が近くなってきた。「そろそろ受付へ行こうじゃないか」――気の早い赤木君が、新聞をほうり出しながら、「行(い)」の所へ独特のアクセントをつけて言う。そこでみんな、ぞろぞろ、休所を出て、入口の両側にある受付へ分れ分れに、行くことになった。松浦君、江口君、岡君が、こっちの受付をやってくれる。向こうは、和辻さん、赤木君、久米という顔ぶれである。そのほか、朝日新聞社の人が、一人ずつ両方へ手伝いに来てくれた。

やがて、霊柩車(れいきゅうしゃ)が来る。続いて、一般の会葬者が、ぽつぽつ来はじめた。休所の方を見ると、人影がだいぶんふえて、その中に小宮(こみや)さんや野上(のがみ)さんの顔が見える。中幅(ちゅうはば)の白木綿(しろもめん)を薬屋のように、フロックの上からかけた人がいると思ったら、それは宮崎虎之助(みやざきとらのすけ)氏だった。

始めは、時刻が時刻だから、それに前日の新聞に葬儀の時間がまちがって出たから、会葬者は存外少かろうと思ったが、実際はそれと全く反対だった。ぐずぐずしていると、会葬者の宿所を、帳面につけるのもまにあわない。僕はいろんな人の名刺をうけとるのに忙殺された。

すると、どこかで「死は厳粛である」と言う声がした。僕は驚いた。この場合、こんな芝居じみたことを言う人が、僕たちの中にいるわけはない。そこで、休所(やすみどころ)の方をのぞくと、宮崎虎之助氏が、椅子(いす)の上へのって、伝道演説をやっていた。僕はちょいと不快になった。が、あまり宮崎虎之助らしいので、それ以上には腹もたたなかった。接待係の人が止(とめ)たが、やめないらしい。やっぱり右手で盛なジェステュアをしながら、死は厳粛であるとかなんとか言っている。

が、それもほどなくやめになった。会葬者は皆、接待係の案内で、斎場の中へはいって行く。葬儀の始まる時刻がきたのであろう。もう受付へ来る人も、あまりない。そこで、帳面や香奠(こうでん)をしまつしていると、向こうの受付にいた連中が、そろってぞろぞろ出て来た。そうして、その先に立って、赤木君が、しきりに何か憤慨している。聞いてみると、誰かが、受付係は葬儀のすむまで、受付に残っていなければならんと言ったのだそうである。至極もっともな憤慨だから、僕もさっそくこれに雷同した。そうして皆で、受付を閉じて、斎場へはいった。

正面の高い所にあった曲ろくは、いつの間にか一つになって、それへ向こうをむいた宗演(そうえん)老師が腰をかけている。その両側にはいろいろな楽器を持った坊さんが、一列にずっと並んでいる。奥の方には、柩があるのであろう。夏目金之助之柩(なつめきんのすけのひつぎ)と書いた幡(はた)が、下のほうだけ見えている。うす暗いのと香の煙とで、そのほかは何があるのだかはっきりしない。ただ花輪の菊が、その中でうずたかく、白いものを重ねている。――式はもう誦経(ずきょう)がはじまっていた。

僕は、式に臨んでも、悲しくなる気づかいはないと思っていた。そういう心もちになるには、あまり形式が勝っていて、万事がおおぎょうにできすぎている。――そう思って、平気で、宗演老師の秉炬法語(へいきょほうご)を聞いていた。だから、松浦君の泣き声を聞いた時も、始めは誰かが笑っているのではないかと疑ったくらいである。

ところが、式がだんだん進んで、小宮さんが伸六(しんろく)さんといっしょに、弔辞(ちょうじ)を持って、柩の前へ行くのを見たら、急に瞼(まぶた)の裏が熱くなってきた。僕の左には、後藤末雄(ごとうすえお)君が立っている。僕の右には、高等学校の村田先生がすわっている。僕は、なんだか泣くのが外聞の悪いような気がした。けれども、涙はだんだん流れそうになってくる。僕の後ろに久米(くめ)がいるのを、僕は前から知っていた。だからその方を見たら、どうかなるかもしれない。――こんなあいまいな、救助を請うような心もちで、僕は後ろをふりむいた。すると、久米の眼が見えた。が、その眼にも、涙がいっぱいにたまっていた。僕はとうとうやりきれなくなって、泣いてしまった。隣にいた後藤君が、けげんな顔をして、僕の方を見たのは、いまだによく覚えている。

それから、何がどうしたか、それは少しも判然しない。ただ久米が僕の肘(ひじ)をつかまえて、「おい、あっちへ行こう」とかなんとか言ったことだけは、記憶している。そのあとで、涙をふいて、眼をあいたら、僕の前に掃きだめがあった。なんでも、斎場とどこかの家との間らしい。掃きだめには、卵のからが三つ四つすててあった。

少したって、久米と斎場へ行ってみると、もう会葬者がおおかた出て行ったあとで、広い建物の中はどこを見ても、がらんとしている。そうして、その中で、ほこりのにおいと香のにおいとが、むせっぽくいっしょになっている。僕たちは、安倍さんのあとで、お焼香(しょうこう)をした。すると、また、涙が出た。

外へ出ると、ふてくされた日が一面に霜(しも)どけの土を照らしている。その日の中を向こうへ突つっきって、休所へはいったら、誰かが蕎麦饅頭(そばまんじゅう)を食えと言ってくれた。僕は、腹がへっていたから、すぐに一つとって口へ入れた。そこへ大学の松浦先生が来て、骨上(こつあげ)のことか何か僕に話しかけられたように思う。僕は、天とうも蕎麦饅頭もしゃくにさわっていた時だから、はなはだ無礼な答をしたのに相違ない。先生は手がつけられないという顔をして、帰られたようだった。あの時のことを今思うと、少からず恐縮する。

涙のかわいたのちには、なんだか張合(はりあい)ない疲労ばかりが残った。会葬者の名刺を束にする。弔電や宿所書きを一つにする。それから、葬儀式場の外の往来で、柩車の火葬場へ行くのを見送った。

その後は、ただ、頭がぼんやりして、眠いということよりほかに、何も考えられなかった。

(大正五年十二月) ]

(参考二) 「木曜会・漱石没後=「九日会」メンバー」(周辺)

https://soseki-museum.jp/soseki-natsume/surround-soseki/

[ (「漱石・東洋城」親近者)

1 松根東洋城(まつねとうようじょう)=明治11(1878)~昭和39(1964)年。俳人。愛媛県尋常中学校で漱石に学ぶ。上京後、漱石の紹介で正岡子規と出会い、句作を始め、雑誌「渋柿」を創刊した。(「漱石門」の年長組、「木曜会」のメンバー、「漱石十大弟子の一人」。)

2 寺田寅彦(てらだとらひこ)=明治11(1878)~昭和10(1935)年。物理学者、随筆家。第五高等学校で漱石に学んだ。物理学の研究の一方で吉村冬彦の名前で多くの随筆を書いた。(「漱石門」の年長組、「木曜会」のメンバー、「漱石十大弟子の一人」。)

3 小宮豊隆(こみやとよたか)=明治17(1884)~昭和41(1966)年。独文学者、評論家。漱石の全集編集の中心的役割を担った。また、『夏目漱石』などの評伝を書いた。阿部次郎に招かれて東北帝国大学(東北大学)で定年まで勤め、その後は学習院大学で教えた。(「漱石門」の最側近、「木曜会・九日会」のメンバー、「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」。東洋城没後の「東洋城全句集」編者の一人。)

4 安倍能成(あべよししげ)=明治16(1883)~昭和41(1966)年。哲学者、評論家、教育者。第一高等学校で漱石に学んだ。母校の校長を務め、戦後は文部大臣、学習院大学の院長を務めた。(「漱石門」の出世頭(戦後の昭和二十一年に文部大臣)、「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」。「木曜会・九日会」のメンバー、東洋城没後の「東洋城全句集」編者の一人。)

(「漱石」親近の友人・門人)

5 高浜虚子(たかはまきょし)=明治7(1874)~昭和34(1959)年。俳人、小説家。漱石の友人正岡子規に俳句を教わった。漱石に小説執筆を薦め、「吾輩は猫である」を書かせた。

(「木曜会」のメンバーであるが、常連メンバーではない。)

6 岩波茂雄(いわなみしげお)=明治14(1881)~昭和21(1946)年。岩波書店創業者。岩波書店を開業し、『こころ』を初めとする漱石の作品を多く出版した。(「木曜会」のメンバーであるが、常連メンバーではない。)

7 阿部次郎(あべじろう)=明治16(1883)~昭和34(1959)年。哲学者、評論家。自伝的小説「三太郎の日記」は大正期のベストセラーになった。その後は人格主義という思想を提唱した。大正12(1923)年からは長く東北帝国大学(東北大学)の教員を務めた。(「漱石十大弟子の一人)」。)

8 和辻哲郎(わつじてつろう)=明治22(1889)~昭和35(1960)年。哲学者、文化史家、倫理学者。漱石に教わったことはなかったが、漱石を敬愛して付きあうようになった。『古寺巡礼』など文化史方面の著作も多い。昭和9(1934)年からは東京大学教授として定年まで勤めた。(「木曜会」のメンバーというよりも「九日会」のメンバー。)

9 津田青楓(つだせいふう)=明治13(1880)~昭和53(1978)年。画家。『道草』や『明暗』など漱石の本の装丁を手がけた。また、漱石に絵画の手ほどきをした。(「漱石十大弟子の一人」、実兄は「去風流七代・西川一草亭」、漱石側近の画家、後に「左翼」に転向。)

10 野村伝四(のむらでんし)=明治13(1880)~昭和23(1948)年。教育者。漱石の教え子で学校教諭などを務めた後、奈良県立図書館の館長になった。一方で郷里鹿児島の方言研究にも努めた。(「野村伝四は漱石が最も愛した弟子だといわれている。彼は朴訥で接すると春風飴蕩のおもむきがあった。ちょうど、複雑なハムレットが、激情の奴隷でないホレイショを愛したように、複雑な漱石も朴訥な伝四を愛したのであろう。」=「ウィキペディア」)

11 林原耕三(はやしばらこうぞう)=明治20(1887)~昭和50(1975)年。英文学者、俳人。漱石の教え子で久米正雄、芥川龍之介を漱石に紹介した。東京帝国大学卒業後は法政大学や明治大学で教えつつ、句作にも熱心だった。(俳句は、「東洋城」の「渋柿」ではなく、「石楠」の「臼田亜浪」に師事。)

(「漱石」門の作家たち=「木曜会・九日会」のメンバー)

12 森田草平(もりたそうへい)=明治14(1881)~昭和24(1949)年。小説家。漱石に薦められて平塚らいてうとの恋愛を「煤煙」という作品として発表し、漱石が朝日新聞の紙面に作った「朝日文芸欄」では編集を担った。(「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」、漱石の「野分」のモデルとされている。)

13 鈴木三重吉(すずきみえきち)=明治15(1882)~昭和11(1936)年。小説家、童話作家。漱石に小説を評価されるが、漱石没後は童話作家として活躍し、雑誌「赤い鳥」を編集した。(「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」、東洋城と三重吉は当初は昵懇の関係であったが、後に、東洋城との関係は疎遠となる。)

14 野上豊一郎(のがみとよいちろう)=明治16(1883)~昭和25(1950)年。能楽研究者、英文学者。第一高等学校で漱石に学んだ。英文学では特に演劇研究をよくし、後には能楽研究で名を成し、教員を務めた法政大学にはその名を冠した能楽研究所が置かれている。妻は小説家の野上弥生子。(「漱石十大弟子の一人」。)

15 中勘助(なかかんすけ)=明治18(1885)~昭和40(1965)年。小説家、詩人、随筆家。第一高等学校からの漱石の教え子で小説「銀の匙」が漱石に高く評価された。(詩人としても、三好達治は、中勘助の詩には人間の善意識を呼び覚ます力と涯底(そこい)のしれぬ哀感があると高く評価した。65年(昭和40)1月朝日賞受賞「日本大百科全書(ニッポニカ)」)

16 赤木桁平(あかぎこうへい)=明治24(1891)~昭和24(1949)年。評論家、政治家。友人の鈴木三重吉を介して漱石と出会い、漱石にとって初の伝記『夏目漱石』を書いた。(「漱石十大弟子の一人」。日米開戦の積極論者で、漱石門の最右翼の人物。)

17 内田百閒(うちだひゃっけん)=明治22(1889)~昭和46(1971)年。小説家、随筆家。漱石全集の校正を担った。作家としての代表作に「冥途」や「贋作吾輩は猫である」など。(「夏目漱石」と「芥川龍之介」との接点の中心的人物で、「俳句」の造詣も深い。)

18 江口渙(えぐちかん)=明治20(1887)~昭和50(1975)年。小説家、評論家。芥川龍之介の作品をいち早く評価した。その後は社会主義運動に関わるようになっていった。(「夏目漱石と芥川龍之介」との接点にあって、漱石門の、戦中・戦後の最左翼の文学を担った人物。)

(「漱石」門の作家たち=主として「木曜会(ニューフェイス達=第4次『新思潮』派の作家たち」など」)のメンバー)

19 菊池寛(きくちかん)=明治21(1888)~昭和23(1948)年。文藝春秋社創設者、小説家。小説や戯曲を書くかたわら、文藝春秋社を開業し、幅広い事業を展開した。(第三・四次「新思潮」同人。「文芸春秋」を創刊、文芸春秋社を設立。芥川賞、直木賞を設定し、作家の育成、文芸の普及に努めた。作家として通俗小説に一生面を開く。著作「父帰る」「無名作家の日記」「恩讐の彼方に」「真珠夫人」。)(「精選版 日本国語大辞典」)

20 芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)=明治25(1892)~昭和2(1927)年。小説家。「鼻」が漱石小説家。東京生まれ。別号澄江堂主人、我鬼。第三次、第四次の「新思潮」同人。「鼻」が夏目漱石に認められ、文壇出世作となる。歴史に材を取った理知的・技巧的作品で、抜群の才能を開花させた。致死量の睡眠薬を飲み自殺。著作「羅生門」「地獄変」「歯車」「或阿呆の一生」「西方の人」など。明治二五~昭和二年(一八九二‐一九二七)に高く評価され、大正期を代表する作家になった。主な作品に「地獄変」や「歯車」など(「精選版 日本国語大辞典」)

21 松岡譲(まつおかゆずる)=明治24(1891)~昭和44(1969)年。小説家。漱石の長女筆子と結婚した。漱石の妻鏡子の談話を編集して『漱石の思ひ出』を刊行した。

22 久米正雄(くめまさお)=明治24(1891)~昭和27(1952)年。小説家、劇作家。芥川と共に作家として評価された。漱石没後は戯曲や大衆向けの小説を多く書いた

23 成瀬 正一(なるせ せいいち、1892年4月26日 - 1936年4月13日)は、日本のフランス文学者。ロマン・ロランの翻訳・紹介を行った。大学卒業後まもなく創作から研究の道に転じ、九州帝国大学法文学部教授として仏蘭西浪漫主義思想を専門とした。43歳で病死したが、この時代の良き知識人として、後世の文学や美術研究に大いに寄与した。パリ留学中の1921年、松方幸次郎のアドバイザーとして松方コレクション(国立西洋美術館)の絵画彫刻の蒐集購入に協力した。(「ウィキペディア」) ]

「東京帝国大学を卒業する1916年(大正5年)頃の第4次『新思潮』のメンバー。成瀬正一は一番右、その左は芥川龍之介、次いで松岡譲、一番左が久米正雄。」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%80%AC%E6%AD%A3%E4%B8%80_%28%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%96%87%E5%AD%A6%E8%80%85%29

(参考三) 「文豪、夏目漱石の葬儀」と「陸軍大将大山巌の国葬」

http://web.sanin.jp/p/sousen/1/3/1/14/11/

[ 文豪、夏目漱石の葬儀(大正5年12月)

夏目漱石の遺体は故人の希望により、12月10日午後1時40分より、医科大学病理解剖室で解剖された。作業は3時30分に終り、遺体は再び邸宅に帰った。翌11日は通夜が行なわれた。白絹の被いが掛けられた棺の上にはケーベル博士の花輪が飾られ、「文献院古道漱石居士」と書かれた位牌を棺前に安置された。葬儀の当日は、午前7時半より読経が始められた。8時半に、第1の馬車に僧侶、次に棺馬車、次に遺族、親族など6輛の馬車に分乘して出発。柩車は9時半に青山斎場に到着。芥川竜之介がフロックコートを着て受付をした。柩は直ちに祭壇に安置され、その上に「夏目金之助之柩」と大書きした銘旗を掲げられた。10時半に読経が始まり、朝日新聞社社長の弔辞朗読が行なわれた。遺体は葬儀後、落合火葬場にて荼毘に附された。

陸軍大将大山巌の国葬(大正5年12月)

12月10日に逝去した大山巌の国葬は、同17日日比谷公園で行なわれた。早朝より、日比谷公園正門から葬儀場の内外は、白い砂をまき掃き清められた。幔門から左右は黒白の幕を張り、正面の祭場は白木造りに白の幕を絞り、白の布で祭壇を設置。左右に立ち並ぶ幄舎は黒白段々の布で天井を覆い、同じ色で柱を包んだ。9時10分、行列が到着し、11時には国葬が終了した。再び霊柩は霊柩馬に移され、上野駅にと向かった。上野駅についた霊柩は、馬車に載せたまま、兵士20名によって担がれ、特別列車の待つ1番線へと向かう。プラットホームには鯨幕を張り、その中で鉄道職員、葬儀係員立会の下で馬車より柩を引き下ろして、特別列車内に運び入れた。列車の内部はことごとく白い幕で飾り、床だけは黒布を敷き詰めた。告別式のあと、霊柩列車は那須野へ向かった。]

[漱石・十二月九日、漱石没(五十歳)。5月~12月、「明暗」。]

2452 春風や故人に贈る九花蘭(「九花蘭」は五月頃に芳香のある黄緑色の花を開く。)

2453 白梅にしぶきかゝるや水車(2483までの三十一句は「手帳に記された句」。)

2454 孟宗の根を行く春の筧(かけひ)哉(同上)

2455 梅早く咲いて温泉(ゆ)の出る小村哉(同上)

2456 いち早き梅を見付けぬ竹の間(同上)

2457 梅咲くや日の旗立つる草の戸に(同上)

2458 裏山に蜜柑みのるや長者振(同上)

2459 温泉に信濃の客や春を待つ(同上)

2460 橙も黄色になりぬ温泉(ゆ)の流(同上)

2461 鶯に聞き入る茶屋の床几哉(同上)

2462 鶯や草鞋(わらじ)を易(か)ふる峠茶屋(同上)

2463 鶯や竹の根方に鍬の尻(同上)

2464 鶯や藪くゞり行く蓑一つ(同上)

2465 鶯を聴いてゐるなり縫箔屋(ぬいはくや)(同上。「縫箔屋」=衣服模様を業とする)

2466 鶯に餌をやる寮の妾かな(同上)

2467 温泉の里橙山の麓かな(同上)

2468 桃の花家に唐画を蔵しけり(同上)

2469 桃咲くやいまだに流行(はや)る漢方医(同上)

2470 輿(こし)に乗るは帰化の僧らし桃の花(同上)

2471 町儒者の玄関構や桃の花(同上)

2472 かりにする寺小屋なれど梅の花(同上)

2473 文も候(そろ)稚子(ちご)に持たせて桃の花(同上)

2474 琵琶法師召されて春の夜なりけり(同上)

2475 春雨や身をすり寄せて一つ傘(同上)

2476 鶯を飼ひて床屋の主人哉(同上)

2477 耳の穴掘つてもらひぬ春の風(同上)

2478 嫁の里向ふに見えて春の川(同上)

2479 岡持の傘にあまりて春の雨(同上)

2480 一燈の青幾更ぞ瓶の梅(同上)

2481 病める人枕に倚れば瓶の梅(同上)

2482 梅活けて聊(いささ)かなれど手習す(同上)

2483 桃に琴弾くは心越禅師哉(同上)

2484 秋立つや一巻の書の読み残し(「芥川龍之介宛書簡」九月二日)

2485 蝸牛や五月をわたるふきの茎(「画賛九月八日」)

2486 朝貌にまつはられてよ芒の穂(同上)

2487 萩と歯朶に賛書く月の団居哉(「夏目漱石遺墨集・第三巻」の画賛の句)

2488 棕櫚竹や月に背いて影二本(「自画賛九月八日」)

2489 秋立つ日猫の蚤取眼かな(「画賛九月」)

2490 秋となれば竹もかくなり俳諧師(同上)

2491 風呂吹きや頭の丸き影二つ(前書「禅僧二人宿して」、「十月」)

2492 煮て食ふかはた焼いてくふか春の魚(「画賛十月」)

2493 いたづらに書きたるものを梅とこそ(「自画賛十一月」)

2494 まきを割るかはた祖を割るか秋の空(「鬼村元成宛書簡」、「十一月十日」)

2495 饅頭に礼拝すれば晴れて秋(「富沢敬道宛書簡」、「十一月十五日」)

2496 饅頭は食つたと雁に言伝よ(同上)

2497 吾心点じ了りぬ正に秋(同上。前書「徳山の故事を思ひだして 一句」)

2498 僧のくれし此饅頭の丸きかな(同上。「無季」の句)

2499 瓢箪は鳴るか鳴らぬか秋の風(同上。前書「瓢箪はどうしました」)

(東洋城・三十九歳。虚子は大正二年、俳句に復活したが、四月、東洋城に無断で「国民俳壇」を手に入れた。爾後、虚子及び「ホトトギス」と絶縁し、「渋柿」によつて芭蕉を宗とし俳諧を道として立った。)

※怒る事知つてあれども水温む(前書「有感(大正五年四月十七日国民俳壇選者更迭発表の日)」)

[※「大正五年、虚子が俳句に復活し、四月十七日、東洋城はついに国民俳壇の選者を下りた。それというのも、国民新聞の社長・徳富蘇峰が、選者を下りてほしい旨、手紙を送ってきたためであった。東洋城はかねてより、社長からなにか言ってくるまで辞めないつもりだったが、読むと、かなり困って書いてきたものだとわかった。「仕方がない、社長は大将だ。ここまで書いてくるのは、よほどのことなのであろう」と、ついに下りることを承諾した。そして、

有感(感有リ)

いかること知つてあれども水温(ぬる)む

という句をつくり、以後虚子とは義絶した。九月には母の上京を促すため、帰郷した。末弟の宗一(そういち)が東京高商に入学するため上京し、以後、宇和島で独り住まいになっていた母の面倒を見るのは長男(※嫡男)の務めだと思い、同居の説得に行ったのだった。この年、東洋城にとって肉親の死にも等しい哀しいできごとがあった。十二月九日、漱石が死亡したのである。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]

用ふべき薬も絶えし火桶かな(前書「黒き枠の中より(「漱石先生の死))六句」)

木枯に深山木折るゝ音を聞け(同上)

埋火は灰の深きに消えにけり(同上)

祖父も父も繕ひし土塀冬日さす(同上)

ともし火に枯荷の月を観じけり(同上)

元日や人の心の一大事(同上)

[「東洋城はかって、父が亡くなるときにもこうして末期の水を捧げたが、師の漱石にも同じことをしていると思いながら、あと筆を進めず漱石の顔を見た。この時の東洋城の心には、師とか文豪などというものはなく、父を失ったときと同じ悲しみがあった。「先生、先生」、呼んだ後、漱石はふ―っと息を吐いたが、その後はもう続かない。真鍋が夫人に「お目を」と言い、夫人は手で静かに漱石の目をつむらせたが、初めから開いていないのをそうしたのは、永遠に安らかに瞑目させようとしたものだった。阿部学士検脈。真鍋学士検脈。退いて「すでに」と言う。部屋の中は、しのび泣きや声を上げて泣く声で満ちた。時に午後六時五十分。曇った日はすでに暮れ、闇の中に寒風がさみしく吹いた。

( 東洋城はこのあと、一連の葬儀に関して仕切り役ともいうべき重要な働きをした。しかし、それにもかかわらず、弟子たちのあいだに軋轢が生じた。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]

「夏目漱石の娘 愛子さん(「父漱石の霊に捧ぐ」より)」

http://enmi19.seesaa.net/article/463137651.html

(寅彦・三十九歳。十一月、東京帝国大学理科大学教授となる。十二月、胃潰瘍のため医者より絶対安静を命じられる。十二月九日、夏目漱石死亡。) →[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]

(参考一) [葬儀記 芥川龍之介]

https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/150_15210.html

[ 離れで電話をかけて、皺(しわ)くちゃになったフロックの袖(そで)を気にしながら、玄関へ来ると、誰(だれ)もいない。客間をのぞいたら、奥さんが誰だか黒の紋付(もんつき)を着た人と話していた。が、そこと書斎との堺(さかい)には、さっきまで柩(ひつぎ)の後ろに立ててあった、白い屏風(びょうぶ)が立っている。どうしたのかと思って、書斎の方へ行くと、入口の所に和辻(わつじ)さんや何かが二、三人かたまっていた。中にももちろん大ぜいいる。ちょうど皆が、先生の死顔(しにがお)に、最後の別れを惜んでいる時だったのである。

僕は、岡田(おかだ)君のあとについて、自分の番が来るのを待っていた。もう明るくなったガラス戸の外には、霜よけの藁(わら)を着た芭蕉(ばしょう)が、何本も軒近くならんでいる。書斎でお通夜(つや)をしていると、いつもこの芭蕉がいちばん早く、うす暗い中からうき上がってきた。――そんなことをぼんやり考えているうちに、やがて人が減って書斎の中へはいれた。

書斎の中には、電灯がついていたのか、それともろうそくがついていたのか、それは覚えていない。が、なんでも、外光だけではなかったようである。僕は、妙に改まった心もちで、中へはいった。そうして、岡田君が礼をしたあとで、柩の前へ行った。

柩のそばには、松根(まつねさん)が立っている。そうして右の手を平(たいら)にして、それを臼(うす)でも挽(ひく)時のように動かしている。礼をしたら、順々に柩の後ろをまわって、出て行ってくれという合図(あいず)だろう。

柩は寝棺(ねかん)である。のせてある台は三尺ばかりしかない。そばに立つと、眼と鼻の間に、中が見下された。中には、細くきざんだ紙に南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)と書いたのが、雪のようにふりまいてある。先生の顔は、半ば頬(ほお)をその紙の中にうずめながら、静かに眼をつぶっていた。ちょうど蝋(ろう)ででもつくった、面型(めんがた)のような感じである。輪廓(りんかく)は、生前と少しもちがわない。が、どこかようすがちがう。脣(くちびる)の色が黒(くろ)ずんでいたり、顔色が変わっていたりする以外に、どこかちがっているところがある。僕はその前で、ほとんど無感動に礼をした。「これは先生じゃない」そんな気が、強くした。(これは始めから、そうであった。現に今でも僕は誇張なしに先生が生きているような気がしてしかたがない)僕は、柩の前に一、二分立っていた。それから、松根さんの合図通り、あとの人に代わって、書斎の外へ出た。

ところが、外へ出ると、急にまた先生の顔が見たくなった。なんだかよく見て来るのを忘れたような心もちがする。そうして、それが取り返しのつかない、ばかな事だったような心もちがする。僕はよっぽど、もう一度行こうかと思った。が、なんだかそれが恥しかった。それに感情を誇張しているような気も、少しはした。「もうしかたがない」――そう、思ってとうとうやめにした。そうしたら、いやに悲しくなった。

外へ出ると、松岡が「よく見て来たか」と言う。僕は、「うん」と答えながら、うそをついたような気がして、不快だった。

青山の斎場(さいじょう)へ行ったら、靄(もや)がまったく晴れて、葉のない桜のこずえにもう朝日がさしていた。下から見ると、その桜の枝が、ちょうど鉄網のように細(こま)かく空をかがっている。僕たちはその下に敷いた新しいむしろの上を歩きながら、みんな、体をそらせて、「やっと眼がさめたような気がする」と言った。

斎場は、小学校の教室とお寺の本堂とを、一つにしたような建築である。丸い柱や、両方のガラス窓が、はなはだみすぼらしい。正面には一段高い所があって、その上に朱塗(しゅぬり)の曲禄(きょくろく)が三つすえてある。それが、その下に、一面に並べてある安直な椅子(いす)と、妙な対照をつくっていた。「この曲禄を、書斎の椅子(いす)にしたら、おもしろいぜ」――僕は久米(くめ)にこんなことを言った。久米は、曲禄の足をなでながら、うんとかなんとかいいかげんな返事をしていた。

斎場を出て、入口の休所やすみどころへかえって来ると、もう森田さん、鈴木さん、安倍さん、などが、かんかん火を起した炉(ろ)のまわりに集って、新聞を読んだり、駄弁(だべん)をふるったりしていた。新聞に出ている先生の逸話(いつわ)や、内外の人の追憶が時々問題になる。僕は、和辻さんにもらった「朝日」を吸いながら、炉のふちへ足をかけて、ぬれたくつから煙が出るのをぼんやり、遠い所のものを見るようにながめていた。なんだか、みんなの心もちに、どこか穴のあいている所でもあるような気がして、しかたがない。

そのうちに、葬儀の始まる時間が近くなってきた。「そろそろ受付へ行こうじゃないか」――気の早い赤木君が、新聞をほうり出しながら、「行(い)」の所へ独特のアクセントをつけて言う。そこでみんな、ぞろぞろ、休所を出て、入口の両側にある受付へ分れ分れに、行くことになった。松浦君、江口君、岡君が、こっちの受付をやってくれる。向こうは、和辻さん、赤木君、久米という顔ぶれである。そのほか、朝日新聞社の人が、一人ずつ両方へ手伝いに来てくれた。

やがて、霊柩車(れいきゅうしゃ)が来る。続いて、一般の会葬者が、ぽつぽつ来はじめた。休所の方を見ると、人影がだいぶんふえて、その中に小宮(こみや)さんや野上(のがみ)さんの顔が見える。中幅(ちゅうはば)の白木綿(しろもめん)を薬屋のように、フロックの上からかけた人がいると思ったら、それは宮崎虎之助(みやざきとらのすけ)氏だった。

始めは、時刻が時刻だから、それに前日の新聞に葬儀の時間がまちがって出たから、会葬者は存外少かろうと思ったが、実際はそれと全く反対だった。ぐずぐずしていると、会葬者の宿所を、帳面につけるのもまにあわない。僕はいろんな人の名刺をうけとるのに忙殺された。

すると、どこかで「死は厳粛である」と言う声がした。僕は驚いた。この場合、こんな芝居じみたことを言う人が、僕たちの中にいるわけはない。そこで、休所(やすみどころ)の方をのぞくと、宮崎虎之助氏が、椅子(いす)の上へのって、伝道演説をやっていた。僕はちょいと不快になった。が、あまり宮崎虎之助らしいので、それ以上には腹もたたなかった。接待係の人が止(とめ)たが、やめないらしい。やっぱり右手で盛なジェステュアをしながら、死は厳粛であるとかなんとか言っている。

が、それもほどなくやめになった。会葬者は皆、接待係の案内で、斎場の中へはいって行く。葬儀の始まる時刻がきたのであろう。もう受付へ来る人も、あまりない。そこで、帳面や香奠(こうでん)をしまつしていると、向こうの受付にいた連中が、そろってぞろぞろ出て来た。そうして、その先に立って、赤木君が、しきりに何か憤慨している。聞いてみると、誰かが、受付係は葬儀のすむまで、受付に残っていなければならんと言ったのだそうである。至極もっともな憤慨だから、僕もさっそくこれに雷同した。そうして皆で、受付を閉じて、斎場へはいった。

正面の高い所にあった曲ろくは、いつの間にか一つになって、それへ向こうをむいた宗演(そうえん)老師が腰をかけている。その両側にはいろいろな楽器を持った坊さんが、一列にずっと並んでいる。奥の方には、柩があるのであろう。夏目金之助之柩(なつめきんのすけのひつぎ)と書いた幡(はた)が、下のほうだけ見えている。うす暗いのと香の煙とで、そのほかは何があるのだかはっきりしない。ただ花輪の菊が、その中でうずたかく、白いものを重ねている。――式はもう誦経(ずきょう)がはじまっていた。

僕は、式に臨んでも、悲しくなる気づかいはないと思っていた。そういう心もちになるには、あまり形式が勝っていて、万事がおおぎょうにできすぎている。――そう思って、平気で、宗演老師の秉炬法語(へいきょほうご)を聞いていた。だから、松浦君の泣き声を聞いた時も、始めは誰かが笑っているのではないかと疑ったくらいである。

ところが、式がだんだん進んで、小宮さんが伸六(しんろく)さんといっしょに、弔辞(ちょうじ)を持って、柩の前へ行くのを見たら、急に瞼(まぶた)の裏が熱くなってきた。僕の左には、後藤末雄(ごとうすえお)君が立っている。僕の右には、高等学校の村田先生がすわっている。僕は、なんだか泣くのが外聞の悪いような気がした。けれども、涙はだんだん流れそうになってくる。僕の後ろに久米(くめ)がいるのを、僕は前から知っていた。だからその方を見たら、どうかなるかもしれない。――こんなあいまいな、救助を請うような心もちで、僕は後ろをふりむいた。すると、久米の眼が見えた。が、その眼にも、涙がいっぱいにたまっていた。僕はとうとうやりきれなくなって、泣いてしまった。隣にいた後藤君が、けげんな顔をして、僕の方を見たのは、いまだによく覚えている。

それから、何がどうしたか、それは少しも判然しない。ただ久米が僕の肘(ひじ)をつかまえて、「おい、あっちへ行こう」とかなんとか言ったことだけは、記憶している。そのあとで、涙をふいて、眼をあいたら、僕の前に掃きだめがあった。なんでも、斎場とどこかの家との間らしい。掃きだめには、卵のからが三つ四つすててあった。

少したって、久米と斎場へ行ってみると、もう会葬者がおおかた出て行ったあとで、広い建物の中はどこを見ても、がらんとしている。そうして、その中で、ほこりのにおいと香のにおいとが、むせっぽくいっしょになっている。僕たちは、安倍さんのあとで、お焼香(しょうこう)をした。すると、また、涙が出た。

外へ出ると、ふてくされた日が一面に霜(しも)どけの土を照らしている。その日の中を向こうへ突つっきって、休所へはいったら、誰かが蕎麦饅頭(そばまんじゅう)を食えと言ってくれた。僕は、腹がへっていたから、すぐに一つとって口へ入れた。そこへ大学の松浦先生が来て、骨上(こつあげ)のことか何か僕に話しかけられたように思う。僕は、天とうも蕎麦饅頭もしゃくにさわっていた時だから、はなはだ無礼な答をしたのに相違ない。先生は手がつけられないという顔をして、帰られたようだった。あの時のことを今思うと、少からず恐縮する。

涙のかわいたのちには、なんだか張合(はりあい)ない疲労ばかりが残った。会葬者の名刺を束にする。弔電や宿所書きを一つにする。それから、葬儀式場の外の往来で、柩車の火葬場へ行くのを見送った。

その後は、ただ、頭がぼんやりして、眠いということよりほかに、何も考えられなかった。

(大正五年十二月) ]

(参考二) 「木曜会・漱石没後=「九日会」メンバー」(周辺)

https://soseki-museum.jp/soseki-natsume/surround-soseki/

[ (「漱石・東洋城」親近者)

1 松根東洋城(まつねとうようじょう)=明治11(1878)~昭和39(1964)年。俳人。愛媛県尋常中学校で漱石に学ぶ。上京後、漱石の紹介で正岡子規と出会い、句作を始め、雑誌「渋柿」を創刊した。(「漱石門」の年長組、「木曜会」のメンバー、「漱石十大弟子の一人」。)

2 寺田寅彦(てらだとらひこ)=明治11(1878)~昭和10(1935)年。物理学者、随筆家。第五高等学校で漱石に学んだ。物理学の研究の一方で吉村冬彦の名前で多くの随筆を書いた。(「漱石門」の年長組、「木曜会」のメンバー、「漱石十大弟子の一人」。)

3 小宮豊隆(こみやとよたか)=明治17(1884)~昭和41(1966)年。独文学者、評論家。漱石の全集編集の中心的役割を担った。また、『夏目漱石』などの評伝を書いた。阿部次郎に招かれて東北帝国大学(東北大学)で定年まで勤め、その後は学習院大学で教えた。(「漱石門」の最側近、「木曜会・九日会」のメンバー、「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」。東洋城没後の「東洋城全句集」編者の一人。)

4 安倍能成(あべよししげ)=明治16(1883)~昭和41(1966)年。哲学者、評論家、教育者。第一高等学校で漱石に学んだ。母校の校長を務め、戦後は文部大臣、学習院大学の院長を務めた。(「漱石門」の出世頭(戦後の昭和二十一年に文部大臣)、「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」。「木曜会・九日会」のメンバー、東洋城没後の「東洋城全句集」編者の一人。)

(「漱石」親近の友人・門人)

5 高浜虚子(たかはまきょし)=明治7(1874)~昭和34(1959)年。俳人、小説家。漱石の友人正岡子規に俳句を教わった。漱石に小説執筆を薦め、「吾輩は猫である」を書かせた。

(「木曜会」のメンバーであるが、常連メンバーではない。)

6 岩波茂雄(いわなみしげお)=明治14(1881)~昭和21(1946)年。岩波書店創業者。岩波書店を開業し、『こころ』を初めとする漱石の作品を多く出版した。(「木曜会」のメンバーであるが、常連メンバーではない。)

7 阿部次郎(あべじろう)=明治16(1883)~昭和34(1959)年。哲学者、評論家。自伝的小説「三太郎の日記」は大正期のベストセラーになった。その後は人格主義という思想を提唱した。大正12(1923)年からは長く東北帝国大学(東北大学)の教員を務めた。(「漱石十大弟子の一人)」。)

8 和辻哲郎(わつじてつろう)=明治22(1889)~昭和35(1960)年。哲学者、文化史家、倫理学者。漱石に教わったことはなかったが、漱石を敬愛して付きあうようになった。『古寺巡礼』など文化史方面の著作も多い。昭和9(1934)年からは東京大学教授として定年まで勤めた。(「木曜会」のメンバーというよりも「九日会」のメンバー。)

9 津田青楓(つだせいふう)=明治13(1880)~昭和53(1978)年。画家。『道草』や『明暗』など漱石の本の装丁を手がけた。また、漱石に絵画の手ほどきをした。(「漱石十大弟子の一人」、実兄は「去風流七代・西川一草亭」、漱石側近の画家、後に「左翼」に転向。)

10 野村伝四(のむらでんし)=明治13(1880)~昭和23(1948)年。教育者。漱石の教え子で学校教諭などを務めた後、奈良県立図書館の館長になった。一方で郷里鹿児島の方言研究にも努めた。(「野村伝四は漱石が最も愛した弟子だといわれている。彼は朴訥で接すると春風飴蕩のおもむきがあった。ちょうど、複雑なハムレットが、激情の奴隷でないホレイショを愛したように、複雑な漱石も朴訥な伝四を愛したのであろう。」=「ウィキペディア」)

11 林原耕三(はやしばらこうぞう)=明治20(1887)~昭和50(1975)年。英文学者、俳人。漱石の教え子で久米正雄、芥川龍之介を漱石に紹介した。東京帝国大学卒業後は法政大学や明治大学で教えつつ、句作にも熱心だった。(俳句は、「東洋城」の「渋柿」ではなく、「石楠」の「臼田亜浪」に師事。)

(「漱石」門の作家たち=「木曜会・九日会」のメンバー)

12 森田草平(もりたそうへい)=明治14(1881)~昭和24(1949)年。小説家。漱石に薦められて平塚らいてうとの恋愛を「煤煙」という作品として発表し、漱石が朝日新聞の紙面に作った「朝日文芸欄」では編集を担った。(「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」、漱石の「野分」のモデルとされている。)

13 鈴木三重吉(すずきみえきち)=明治15(1882)~昭和11(1936)年。小説家、童話作家。漱石に小説を評価されるが、漱石没後は童話作家として活躍し、雑誌「赤い鳥」を編集した。(「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」、東洋城と三重吉は当初は昵懇の関係であったが、後に、東洋城との関係は疎遠となる。)

14 野上豊一郎(のがみとよいちろう)=明治16(1883)~昭和25(1950)年。能楽研究者、英文学者。第一高等学校で漱石に学んだ。英文学では特に演劇研究をよくし、後には能楽研究で名を成し、教員を務めた法政大学にはその名を冠した能楽研究所が置かれている。妻は小説家の野上弥生子。(「漱石十大弟子の一人」。)

15 中勘助(なかかんすけ)=明治18(1885)~昭和40(1965)年。小説家、詩人、随筆家。第一高等学校からの漱石の教え子で小説「銀の匙」が漱石に高く評価された。(詩人としても、三好達治は、中勘助の詩には人間の善意識を呼び覚ます力と涯底(そこい)のしれぬ哀感があると高く評価した。65年(昭和40)1月朝日賞受賞「日本大百科全書(ニッポニカ)」)

16 赤木桁平(あかぎこうへい)=明治24(1891)~昭和24(1949)年。評論家、政治家。友人の鈴木三重吉を介して漱石と出会い、漱石にとって初の伝記『夏目漱石』を書いた。(「漱石十大弟子の一人」。日米開戦の積極論者で、漱石門の最右翼の人物。)

17 内田百閒(うちだひゃっけん)=明治22(1889)~昭和46(1971)年。小説家、随筆家。漱石全集の校正を担った。作家としての代表作に「冥途」や「贋作吾輩は猫である」など。(「夏目漱石」と「芥川龍之介」との接点の中心的人物で、「俳句」の造詣も深い。)

18 江口渙(えぐちかん)=明治20(1887)~昭和50(1975)年。小説家、評論家。芥川龍之介の作品をいち早く評価した。その後は社会主義運動に関わるようになっていった。(「夏目漱石と芥川龍之介」との接点にあって、漱石門の、戦中・戦後の最左翼の文学を担った人物。)

(「漱石」門の作家たち=主として「木曜会(ニューフェイス達=第4次『新思潮』派の作家たち」など」)のメンバー)

19 菊池寛(きくちかん)=明治21(1888)~昭和23(1948)年。文藝春秋社創設者、小説家。小説や戯曲を書くかたわら、文藝春秋社を開業し、幅広い事業を展開した。(第三・四次「新思潮」同人。「文芸春秋」を創刊、文芸春秋社を設立。芥川賞、直木賞を設定し、作家の育成、文芸の普及に努めた。作家として通俗小説に一生面を開く。著作「父帰る」「無名作家の日記」「恩讐の彼方に」「真珠夫人」。)(「精選版 日本国語大辞典」)

20 芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)=明治25(1892)~昭和2(1927)年。小説家。「鼻」が漱石小説家。東京生まれ。別号澄江堂主人、我鬼。第三次、第四次の「新思潮」同人。「鼻」が夏目漱石に認められ、文壇出世作となる。歴史に材を取った理知的・技巧的作品で、抜群の才能を開花させた。致死量の睡眠薬を飲み自殺。著作「羅生門」「地獄変」「歯車」「或阿呆の一生」「西方の人」など。明治二五~昭和二年(一八九二‐一九二七)に高く評価され、大正期を代表する作家になった。主な作品に「地獄変」や「歯車」など(「精選版 日本国語大辞典」)

21 松岡譲(まつおかゆずる)=明治24(1891)~昭和44(1969)年。小説家。漱石の長女筆子と結婚した。漱石の妻鏡子の談話を編集して『漱石の思ひ出』を刊行した。

22 久米正雄(くめまさお)=明治24(1891)~昭和27(1952)年。小説家、劇作家。芥川と共に作家として評価された。漱石没後は戯曲や大衆向けの小説を多く書いた

23 成瀬 正一(なるせ せいいち、1892年4月26日 - 1936年4月13日)は、日本のフランス文学者。ロマン・ロランの翻訳・紹介を行った。大学卒業後まもなく創作から研究の道に転じ、九州帝国大学法文学部教授として仏蘭西浪漫主義思想を専門とした。43歳で病死したが、この時代の良き知識人として、後世の文学や美術研究に大いに寄与した。パリ留学中の1921年、松方幸次郎のアドバイザーとして松方コレクション(国立西洋美術館)の絵画彫刻の蒐集購入に協力した。(「ウィキペディア」) ]

「東京帝国大学を卒業する1916年(大正5年)頃の第4次『新思潮』のメンバー。成瀬正一は一番右、その左は芥川龍之介、次いで松岡譲、一番左が久米正雄。」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%80%AC%E6%AD%A3%E4%B8%80_%28%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%96%87%E5%AD%A6%E8%80%85%29

(参考三) 「文豪、夏目漱石の葬儀」と「陸軍大将大山巌の国葬」

http://web.sanin.jp/p/sousen/1/3/1/14/11/

[ 文豪、夏目漱石の葬儀(大正5年12月)

夏目漱石の遺体は故人の希望により、12月10日午後1時40分より、医科大学病理解剖室で解剖された。作業は3時30分に終り、遺体は再び邸宅に帰った。翌11日は通夜が行なわれた。白絹の被いが掛けられた棺の上にはケーベル博士の花輪が飾られ、「文献院古道漱石居士」と書かれた位牌を棺前に安置された。葬儀の当日は、午前7時半より読経が始められた。8時半に、第1の馬車に僧侶、次に棺馬車、次に遺族、親族など6輛の馬車に分乘して出発。柩車は9時半に青山斎場に到着。芥川竜之介がフロックコートを着て受付をした。柩は直ちに祭壇に安置され、その上に「夏目金之助之柩」と大書きした銘旗を掲げられた。10時半に読経が始まり、朝日新聞社社長の弔辞朗読が行なわれた。遺体は葬儀後、落合火葬場にて荼毘に附された。

陸軍大将大山巌の国葬(大正5年12月)

12月10日に逝去した大山巌の国葬は、同17日日比谷公園で行なわれた。早朝より、日比谷公園正門から葬儀場の内外は、白い砂をまき掃き清められた。幔門から左右は黒白の幕を張り、正面の祭場は白木造りに白の幕を絞り、白の布で祭壇を設置。左右に立ち並ぶ幄舎は黒白段々の布で天井を覆い、同じ色で柱を包んだ。9時10分、行列が到着し、11時には国葬が終了した。再び霊柩は霊柩馬に移され、上野駅にと向かった。上野駅についた霊柩は、馬車に載せたまま、兵士20名によって担がれ、特別列車の待つ1番線へと向かう。プラットホームには鯨幕を張り、その中で鉄道職員、葬儀係員立会の下で馬車より柩を引き下ろして、特別列車内に運び入れた。列車の内部はことごとく白い幕で飾り、床だけは黒布を敷き詰めた。告別式のあと、霊柩列車は那須野へ向かった。]

タグ:子規・漱石・寅彦・東洋城

「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その十三) [漱石・東洋城・寅彦]

その十三「大正四年(一九一五)」

[漱石・四十八歳。大正4(1915)、 1月~2月、「硝子戸の中」、3月、京都旅行、 6月~9月、「道草」、12月、芥川龍之介・久米正雄らが木曜会に参加。]

2437 柳芽を吹いて四条のはたごかな

[漱石は三月十九日から四月十六日まで京都に滞在した。この句(2437)から(2443)の句は、その滞在中の句である。この句(2437)は、この滞京中に磯田多佳(2440の前書に記載されている)に贈った画帖『観自在帖』(付記その一・再掲)に記されている。]

2438 筋違(すじかい)に四条の橋や春の川

[京都滞在中の句。蕪村の「ほとゝぎす平安城の筋違に」に由来のある句。]

2439 紅梅や舞の地を弾く金之助

[京都滞在中の句。金之助は祇園 の芸妓の名。本名=梅垣きぬ。]

2440 春の川を隔てゝ男女かな(前書「木屋町に宿をとりて川向の御多佳さんに、一句」)

[京都の漱石の宿は木屋町三条上ルにあった北大嘉(きたのたいが)。多嘉は祇園大友(だいとも)の女将、磯田多佳。鴨川の東に大友、西に北大嘉があった。(付記その一・再掲)]

2441 萱草の一輪咲きぬ草の中

[京都滞在中の句。漱石門の側近の画家・津田青楓の実兄・西川一草亭(次句の「一草亭」)が描いた萱草の絵に賛をした自賛句も知られている。それらと連作している自画賛句と思われる。]

2442 牡丹剪つて一草亭を待つ日哉

[京都滞在中の句。「一草亭」は、華道去風流の「西川一草亭」。実弟が津田青楓であり、漱石は京都滞在中に親しく交わった。(付記その二・再掲)]

2443 椿とも見えぬ花かな夕曇

[京都滞在中の句。この句も自画賛の句。]

(付記その一・再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-12

[ 漱石の「観自在帖」周辺

.jpg)

「観自在帖(全作品紹介)」

https://hzrhq.agaterlm.top/index.php?main_page=product_info&products_id=30145

≪右一列上段「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)/紙本墨書・淡彩・24.4×36.3㎝」

右一列中段「観自在帖(2)」→「藤花図」/同上」

右一列下段「観自在帖(3)」→「隔水東西住」/同上」

右二列上段「観自在帖(4)」→「竹図」/同上」

右二列中段「観自在帖(5)」→「渡尽東西水」/同上」

右二列下段「観自在帖(6)」→「鉢花図」/同上」

右三列上段「観自在帖7)」→「柳芽を」/同上」

右三列中段「観自在帖(8)」→「牡丹図」/同上」

右三列下段「観自在帖(9)」→「起臥乾抻」/同上」

右四列上段「観自在帖10)」→「松林図」/同上」

右四列中段「観自在帖(11)」→「二十年来愛碧林/同上」

右四列下段「観自在帖(12)」→「竹石図/同上」 以下「略」 ]

(付記その二・再掲)

「去風流七代・西川一草亭」

http://www.kyofuryu.com/about.html

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-12

[☆去風洞主人・西川一草亭

漱石は、大正4年3月21日、京都滞在中に西川一草亭の招きで彼の住居である茶室を訪れています。まず、漱石自身の筆記を見ることにいたします。

漱石全集 大正4年 日記14 (日記・断片 下)

「二一日(日)

八時起る。下女に一体何時に起ると聞けば大抵八時半か九時だといふ。夜はと聞けば二時頃と答ふ。驚くべし。」

漱石は旅館の女中の生活を聞き、労働時間が長いのに驚いています。それから宿の窓からのぞむ加茂川とかなたの東山が霞でよく見えないのに河原で合羽を干すさまを書きとめています。

☆漱石 去風洞・小間の茶室に入る

「東山霞んで見えず、春気曖、河原に合羽を干す。西川氏より電話可成(なるべく)早くとの注文。二人で出掛ける。去風洞といふ門をくぐる。奥まりたる小路の行き当たり、左に玄関。くつ脱ぎ。水打ちて庭樹幽すい、寒きこと夥し。」

寒がりの漱石はここでも京の底冷えの寒さに震え上がっています。数奇屋の庭はこの時期殺風景な感じもあったでしょうし、待合の座敷から暖かい陽光の遮られた暗い茶室へ入り、心寒いばかりの想いがあったのではないでしょうか。それでも漱石の観察眼はするどく克明に記憶にとどめています。

「床に方祝の六歌仙の下絵らしきもの。花屏風。壁に去風洞の記をかく。黙雷の華厳世界。一草亭中人。御公卿様の手習い机。茶席へ案内、数奇屋草履。石を踏んでし尺(しせき)のうちに路を間違へる。再び本道に就けばすぐ茶亭の前に行きつまる。どこから這入るのかと聞く。戸をあけて入る。方三尺ばかり。ニジリ上り。」

ここは、露地を歩きながら茶室への方向を間違え、やっと茶室のにじり口を見つけたところです。武士も刀を外して身分の上下なく入る狭き入り口なのです。漱石はどうやら身をかがめて茶室内に入ったようです。

「更紗の布団の上にあぐらをかき壁による。つきあげ窓。それを明けると松見える。床に守信の梅、「梅の香の匂いや水屋のうち迄も」といふ月並みな俳句の賛あり。」

暗い茶室内には天井に突き上げ窓が開けられていました。ここから自然光が入る仕組みになっているのです。しかし、同時に冷気も入ったことでしょう。次に懐石料理が書かれています。この去風洞の近くに「松清」という料理屋があり、亭主は懐石をそこから取り寄せたもようです。]

(東洋城・三十八歳。二月「渋柿」創刊。東洋城の主力は「国民俳壇」に注がれてゐるので「渋柿」は本城に対する陣屋といふ形であった。漱石が「渋柿」の題籢を書いた。)

※渋柿の如きものに候へど(大正三年作。前書「※さて仰せかしこまり奉るとて」。)

※能もなき渋柿共が誠かな(大正四年作。前書「Le petit 小さき者汝の名は「渋柿」なり、情ある者汝の名は「渋柿」なり。唯誠なる者その名も亦「渋柿」なり。(中略))如斯「渋柿」は借る腹も拠る技もなくして只自らなる生地のままに自らふとまろぶが如く生れ出でたり。人の誌名を乞ふにまかせて蘭菊を選み桜桃を品するに薫酒(くんしゅう)半日決せず、談偶「渋柿の如きものにては」に及ぶ言未だ終らざるに人は膝を叩いて「此他はあらじ」と立上がり驚喜怱々汽車に乗じて去る。去るの後※「能もなき渋柿どもや門の内」の句を思ひ出して独りほほ笑みつつ漱石先生に和して自ら安んじて曰(く)。」)

※壺菫小さきなさけを咲きにけり(同上。前書「(中略) ひたぶるに剛き人明るき者は世に少くもあらじ、剛きが中にあはれあり、透明の中に漂砂とせん事こそや、その霑(うるお)ひよ・・・弥(いよいよ)ぎごちなく弥せち辛く弥あさましくなり行くらん現世の一隅に・・・『国民俳壇』と共に『渋柿』は斯あるなり。※あゝまこと、あゝなさけ、さて、Le petit『渋柿』」)

[寅彦・三十八歳。神経痛および神経症に悩まされる。二月、三女雪子誕生。四月、東京地学協会総会において「アイソスタシーに就て」を講演する。十月、正六位に叙せられる。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]

(参考その一) 俳誌「渋柿」周辺(「ウィキペディア」)

≪『渋柿』(しぶがき)は、渋柿社による俳誌。夏目漱石の弟子、松根東洋城が1915年に大正天皇侍従として式部官在任中に主宰創刊。松尾芭蕉の俳諧理念(わび・さび・しをり)を探究、「芭蕉直結・芭蕉に還れ」を掲げて心境・境涯俳句の創作に努める。夏目漱石門下の小宮豊隆、寺田寅彦、安倍能成、鈴木三重吉、戸川幸夫、吉田洋一も投稿している。現在は安原谿游が主宰。

(沿革)1914年(大正3年)松根東洋城が宮内省式部官のとき、大正天皇から俳句について聞かれ「渋柿のごときものにては候へど」と答えたことが有名となった。

1915年(大正4年)松根東洋城が俳誌『渋柿』を創刊主宰。

1916年(大正5年)正岡子規没後『ホトトギス』を継承した高浜虚子が、東洋城を『国民新聞』俳壇の選者から下ろし、代わって虚子自身が選者になったことを契機に東洋城は『ホトトギス』を離脱した。

1952年(昭和27年)東洋城は隠居を表明し、主宰を創刊時から選者として参加し、「国民新聞」の俳句欄で活躍していた門下の野村喜舟に譲る。24年間主宰を務める。句集『小石川』「紫川」などを発刊し、小倉北区の篠崎八幡神社には「鶯や紫川にひびく声」の句碑がある。(後略)

(名称の由来)1914年(大正3年)、東洋城が宮内省式部官のとき、大正天皇から俳句について聞かれ「渋柿のごときものにては候へど」と答えたことが有名となったことから。なお「渋柿」平成29年3月号の谷本清流氏の文章によれば、もう一説あり、かつての漱石の〈能もなき渋柿共や門の内〉という句に和して、東洋城が、〈能もなき渋柿共が誠かな〉という句を作っていたことから「渋柿」に決まったと言われている。≫(「ウィキペディア」)

(参考その二) 「俳誌 渋柿」の題籢(夏目漱石書)周辺

「公益社団法人 俳人協会・俳句文学館:賛助会員:渋柿」

https://www.haijinkyokai.jp/member/ini03/1299.html

(参考その三) 漱石の「渋柿」の句など(その周辺)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-02

[ 渋柿の下に稲こく夫婦かな 漱石(明28)

渋柿や寺の後の芋畠 漱石(明治28)

渋柿やあかの他人であるからは 漱石(明治30)

※能もなき渋柿共や門の内 漱石(明治31)

渋柿や長者と見えて岡の家 漱石(明治32)

渋柿やにくき庄屋の門構 漱石(明治34)

渋柿も熟れて王維の詩集哉 漱石(明治43)

「※能もなき渋柿共や門の内 漱石(明治31)」の句は、「能もなき教師とならんあら涼し 漱石(明治36)」の句と連動している。 ]

[漱石・四十八歳。大正4(1915)、 1月~2月、「硝子戸の中」、3月、京都旅行、 6月~9月、「道草」、12月、芥川龍之介・久米正雄らが木曜会に参加。]

2437 柳芽を吹いて四条のはたごかな

[漱石は三月十九日から四月十六日まで京都に滞在した。この句(2437)から(2443)の句は、その滞在中の句である。この句(2437)は、この滞京中に磯田多佳(2440の前書に記載されている)に贈った画帖『観自在帖』(付記その一・再掲)に記されている。]

2438 筋違(すじかい)に四条の橋や春の川

[京都滞在中の句。蕪村の「ほとゝぎす平安城の筋違に」に由来のある句。]

2439 紅梅や舞の地を弾く金之助

[京都滞在中の句。金之助は祇園 の芸妓の名。本名=梅垣きぬ。]

2440 春の川を隔てゝ男女かな(前書「木屋町に宿をとりて川向の御多佳さんに、一句」)

[京都の漱石の宿は木屋町三条上ルにあった北大嘉(きたのたいが)。多嘉は祇園大友(だいとも)の女将、磯田多佳。鴨川の東に大友、西に北大嘉があった。(付記その一・再掲)]

2441 萱草の一輪咲きぬ草の中

[京都滞在中の句。漱石門の側近の画家・津田青楓の実兄・西川一草亭(次句の「一草亭」)が描いた萱草の絵に賛をした自賛句も知られている。それらと連作している自画賛句と思われる。]

2442 牡丹剪つて一草亭を待つ日哉

[京都滞在中の句。「一草亭」は、華道去風流の「西川一草亭」。実弟が津田青楓であり、漱石は京都滞在中に親しく交わった。(付記その二・再掲)]

2443 椿とも見えぬ花かな夕曇

[京都滞在中の句。この句も自画賛の句。]

(付記その一・再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-12

[ 漱石の「観自在帖」周辺

.jpg)

「観自在帖(全作品紹介)」

https://hzrhq.agaterlm.top/index.php?main_page=product_info&products_id=30145

≪右一列上段「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)/紙本墨書・淡彩・24.4×36.3㎝」

右一列中段「観自在帖(2)」→「藤花図」/同上」

右一列下段「観自在帖(3)」→「隔水東西住」/同上」

右二列上段「観自在帖(4)」→「竹図」/同上」

右二列中段「観自在帖(5)」→「渡尽東西水」/同上」

右二列下段「観自在帖(6)」→「鉢花図」/同上」

右三列上段「観自在帖7)」→「柳芽を」/同上」

右三列中段「観自在帖(8)」→「牡丹図」/同上」

右三列下段「観自在帖(9)」→「起臥乾抻」/同上」

右四列上段「観自在帖10)」→「松林図」/同上」

右四列中段「観自在帖(11)」→「二十年来愛碧林/同上」

右四列下段「観自在帖(12)」→「竹石図/同上」 以下「略」 ]

(付記その二・再掲)

「去風流七代・西川一草亭」

http://www.kyofuryu.com/about.html

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-12

[☆去風洞主人・西川一草亭

漱石は、大正4年3月21日、京都滞在中に西川一草亭の招きで彼の住居である茶室を訪れています。まず、漱石自身の筆記を見ることにいたします。

漱石全集 大正4年 日記14 (日記・断片 下)

「二一日(日)

八時起る。下女に一体何時に起ると聞けば大抵八時半か九時だといふ。夜はと聞けば二時頃と答ふ。驚くべし。」

漱石は旅館の女中の生活を聞き、労働時間が長いのに驚いています。それから宿の窓からのぞむ加茂川とかなたの東山が霞でよく見えないのに河原で合羽を干すさまを書きとめています。

☆漱石 去風洞・小間の茶室に入る

「東山霞んで見えず、春気曖、河原に合羽を干す。西川氏より電話可成(なるべく)早くとの注文。二人で出掛ける。去風洞といふ門をくぐる。奥まりたる小路の行き当たり、左に玄関。くつ脱ぎ。水打ちて庭樹幽すい、寒きこと夥し。」

寒がりの漱石はここでも京の底冷えの寒さに震え上がっています。数奇屋の庭はこの時期殺風景な感じもあったでしょうし、待合の座敷から暖かい陽光の遮られた暗い茶室へ入り、心寒いばかりの想いがあったのではないでしょうか。それでも漱石の観察眼はするどく克明に記憶にとどめています。

「床に方祝の六歌仙の下絵らしきもの。花屏風。壁に去風洞の記をかく。黙雷の華厳世界。一草亭中人。御公卿様の手習い机。茶席へ案内、数奇屋草履。石を踏んでし尺(しせき)のうちに路を間違へる。再び本道に就けばすぐ茶亭の前に行きつまる。どこから這入るのかと聞く。戸をあけて入る。方三尺ばかり。ニジリ上り。」

ここは、露地を歩きながら茶室への方向を間違え、やっと茶室のにじり口を見つけたところです。武士も刀を外して身分の上下なく入る狭き入り口なのです。漱石はどうやら身をかがめて茶室内に入ったようです。

「更紗の布団の上にあぐらをかき壁による。つきあげ窓。それを明けると松見える。床に守信の梅、「梅の香の匂いや水屋のうち迄も」といふ月並みな俳句の賛あり。」

暗い茶室内には天井に突き上げ窓が開けられていました。ここから自然光が入る仕組みになっているのです。しかし、同時に冷気も入ったことでしょう。次に懐石料理が書かれています。この去風洞の近くに「松清」という料理屋があり、亭主は懐石をそこから取り寄せたもようです。]

(東洋城・三十八歳。二月「渋柿」創刊。東洋城の主力は「国民俳壇」に注がれてゐるので「渋柿」は本城に対する陣屋といふ形であった。漱石が「渋柿」の題籢を書いた。)

※渋柿の如きものに候へど(大正三年作。前書「※さて仰せかしこまり奉るとて」。)

※能もなき渋柿共が誠かな(大正四年作。前書「Le petit 小さき者汝の名は「渋柿」なり、情ある者汝の名は「渋柿」なり。唯誠なる者その名も亦「渋柿」なり。(中略))如斯「渋柿」は借る腹も拠る技もなくして只自らなる生地のままに自らふとまろぶが如く生れ出でたり。人の誌名を乞ふにまかせて蘭菊を選み桜桃を品するに薫酒(くんしゅう)半日決せず、談偶「渋柿の如きものにては」に及ぶ言未だ終らざるに人は膝を叩いて「此他はあらじ」と立上がり驚喜怱々汽車に乗じて去る。去るの後※「能もなき渋柿どもや門の内」の句を思ひ出して独りほほ笑みつつ漱石先生に和して自ら安んじて曰(く)。」)

※壺菫小さきなさけを咲きにけり(同上。前書「(中略) ひたぶるに剛き人明るき者は世に少くもあらじ、剛きが中にあはれあり、透明の中に漂砂とせん事こそや、その霑(うるお)ひよ・・・弥(いよいよ)ぎごちなく弥せち辛く弥あさましくなり行くらん現世の一隅に・・・『国民俳壇』と共に『渋柿』は斯あるなり。※あゝまこと、あゝなさけ、さて、Le petit『渋柿』」)

[寅彦・三十八歳。神経痛および神経症に悩まされる。二月、三女雪子誕生。四月、東京地学協会総会において「アイソスタシーに就て」を講演する。十月、正六位に叙せられる。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]

(参考その一) 俳誌「渋柿」周辺(「ウィキペディア」)

≪『渋柿』(しぶがき)は、渋柿社による俳誌。夏目漱石の弟子、松根東洋城が1915年に大正天皇侍従として式部官在任中に主宰創刊。松尾芭蕉の俳諧理念(わび・さび・しをり)を探究、「芭蕉直結・芭蕉に還れ」を掲げて心境・境涯俳句の創作に努める。夏目漱石門下の小宮豊隆、寺田寅彦、安倍能成、鈴木三重吉、戸川幸夫、吉田洋一も投稿している。現在は安原谿游が主宰。

(沿革)1914年(大正3年)松根東洋城が宮内省式部官のとき、大正天皇から俳句について聞かれ「渋柿のごときものにては候へど」と答えたことが有名となった。

1915年(大正4年)松根東洋城が俳誌『渋柿』を創刊主宰。

1916年(大正5年)正岡子規没後『ホトトギス』を継承した高浜虚子が、東洋城を『国民新聞』俳壇の選者から下ろし、代わって虚子自身が選者になったことを契機に東洋城は『ホトトギス』を離脱した。

1952年(昭和27年)東洋城は隠居を表明し、主宰を創刊時から選者として参加し、「国民新聞」の俳句欄で活躍していた門下の野村喜舟に譲る。24年間主宰を務める。句集『小石川』「紫川」などを発刊し、小倉北区の篠崎八幡神社には「鶯や紫川にひびく声」の句碑がある。(後略)

(名称の由来)1914年(大正3年)、東洋城が宮内省式部官のとき、大正天皇から俳句について聞かれ「渋柿のごときものにては候へど」と答えたことが有名となったことから。なお「渋柿」平成29年3月号の谷本清流氏の文章によれば、もう一説あり、かつての漱石の〈能もなき渋柿共や門の内〉という句に和して、東洋城が、〈能もなき渋柿共が誠かな〉という句を作っていたことから「渋柿」に決まったと言われている。≫(「ウィキペディア」)

(参考その二) 「俳誌 渋柿」の題籢(夏目漱石書)周辺

「公益社団法人 俳人協会・俳句文学館:賛助会員:渋柿」

https://www.haijinkyokai.jp/member/ini03/1299.html

(参考その三) 漱石の「渋柿」の句など(その周辺)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-02

[ 渋柿の下に稲こく夫婦かな 漱石(明28)

渋柿や寺の後の芋畠 漱石(明治28)

渋柿やあかの他人であるからは 漱石(明治30)

※能もなき渋柿共や門の内 漱石(明治31)

渋柿や長者と見えて岡の家 漱石(明治32)

渋柿やにくき庄屋の門構 漱石(明治34)

渋柿も熟れて王維の詩集哉 漱石(明治43)

「※能もなき渋柿共や門の内 漱石(明治31)」の句は、「能もなき教師とならんあら涼し 漱石(明治36)」の句と連動している。 ]

「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その十二) [漱石・東洋城・寅彦]

その十二「大正三年(一九一四)」

[漱石・四十七歳。大正3(1914)3月「私の個人主義」(『輔人会雑誌』)4月~8月 「こゝろ」]

2345 錦絵に此春雨や八代目

[八代目は、歌舞伎役者の八代目市川団十郎。美貌と愛敬で江戸の婦女子の絶大な人気を集めた。独身のまま三十二歳で自殺。その容姿は数多くの錦絵に描かれ後世にまで伝えられた。

「八代目市川團十郎涅槃図の見立絵、死絵」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E5%B7%9D%E5%9C%98%E5%8D%81%E9%83%8E_%288%E4%BB%A3%E7%9B%AE%29#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Journey_to_the_Nirvana,_ICHIKAWA_DanjuroVIII.jpg ]

2346 京楽の水注(みずさし)買ふや春の町

[京洛(きょうらく)は陶器の楽焼。千利休の指導で始まったといい、手でかたちを作り、低い火度で焼く。]

2348 春の夜や妻に教はる荻江節

[荻江節は三味線唄の節の一つ。江戸長唄に上方長唄の曲節を交え、長唄から一派をなした。十八世紀半ばに荻江霞友が興した。

恋川春町画・作『吉原大通会(よしわらだいつうえ)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9892509

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-05-03

(抜粋)

≪上記の図の花魁の右脇の立膝をしている方が、初代荻江露友のようで、その右脇の三味線を弾いているのは芸者衆であろう。そして、その芸者衆から左周りに花魁まで大通(お大尽)衆が並び、中央の荻江露友と正面向きになっている武士風の大通は、蝶四(朝四大尽=佐藤晩得)のように思われる。この場面は、荻江節の初代荻江露友より、自分の作詞した「九月がや」の節付けなどの指導を受けているように解して置きたい。≫

2362 小座敷の一中は誰梅に月

[一中(いっちゅう)は一中節を語る人。一中節は京浄瑠璃の一派。 ]

2366 売茶翁花に隠るゝ身なりけり

〔売茶翁=「売茶翁(ばいさおう、まいさおう、延宝3年5月16日(1675年7月8日) - 宝暦13年7月16日(1763年8月24日))は、江戸時代の黄檗宗の僧。煎茶の中興の祖。本名は柴山元昭、幼名は菊泉。法名は月海で、還俗後は高遊外(こうゆうがい)とも称した。」

(「ウィキペディア」)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2017-05-20

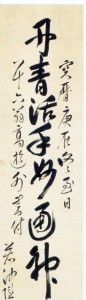

「一行書/丹青活手妙通神/売茶翁作」

「若冲は、この一行書の「丹青活手妙通神(丹青活手の妙神に通ず)」の七文字を二行にわかって印刻し、生涯にわたってそれを使用し続けた。」 ]

2373 経政の琵琶に御室の朧かな

[経政(つねまさ)は平経政。御室(おむろ)は仁和寺。謡曲「経政」を踏まえた句。『虞美人草(三)』に「御室の御所の春寒に、銘は給はる琵琶の風流は知る筈がない」とある。]

2380 ちらちらと陽炎立ちぬ猫の塚

[猫の塚は猫の墓である。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-18

「漱石『猫』句五句選

https://nekohon.jp/neko-wp/bunken-natsumesouseki/

里の子の猫加えけり涅槃像 (漱石・30歳「明治29年(1896)」)

行く年や猫うづくまる膝の上 (漱石・32歳「明治31年(1898)」)

朝がおの葉影に猫の目玉かな (漱石・39歳「明治38年(1905)」)

恋猫の眼(まなこ)ばかりに痩せにけり (漱石・41歳「明治40年(1907)」)

この下に稲妻起こる宵あらん(漱石・42歳「明治41年(1908)」)=『吾輩は猫である』のモデルとなった猫の墓に書いた句)

「あかざと黒猫図」(夏目漱石画/墨,軸/1311×323/箱書き:漱石書「あかざと黒猫」「大正三年七月漱石自題」)(「夏目漱石デジタルコレクション」)

https://www.kanabun.or.jp/souseki/list.html ]

2434 秋風の聞えぬ土に埋めてやりぬ(前書「わが犬のために」)

https://soseki-museum.jp/blog/blog_soseki/6614/

[「吾輩は犬派である-野村胡堂の証言-」

夏目漱石と言えば、何と言っても猫ですが、実は犬の方が好きだったというのは、

銭形平次で有名な作家・野村胡堂(1882-1963)の証言です。このことは、昭和34(1959)年に刊行された『胡堂百話』(角川書店)に載っているものです。

私が、はじめて夏目漱石氏の書斎を訪ねた時、漱石邸には猫はいなかった。(中略)

「どうも、すっかり有名になっちまいましてね。

(中略)私は、実は、好きじゃあないのです。

世間では、よっぽど猫好きのように思っているが、犬の方が、ずっと、好きです」(中略)

私は、はっきりと、この耳で聞いた。

野村胡堂、本名野村長一(おさかず)は、岩手県紫波郡彦部町出身で、東京帝国大学法科大学を退学後、報知新聞記者となり、昭和6(1931)年より銭形平次を主人公とする

数多くの長短篇を発表した時代小説家です。

『胡堂百話』は、胡堂77歳のときの書き下ろしのエッセイ集ですが、胡堂の記憶は本当なのでしょうか。

実は、胡堂が漱石邸を訪問したときの模様が、

『報知新聞(夕刊)』大正4(1915)年8月25・26日号の連載コラム「楯の半面」に、「夏目漱石氏 猫の話絵の話」として掲載されています。

当時、漱石は朝日新聞に「道草」を連載中。胡堂は33歳の報知新聞記者としての取材でした。

気爽(きさく)に、

「何でも問ふて下されば、お話しませう」と之には一寸困つた

「お好なものは、時々お書きになる物にも出て来るやうですが、例へば猫とか文鳥とか……」と云へば

「イヤ猫は飛んだ有名なものになりましたが、好きではありませんよ」と笑はれる。

尤も決してお嫌ではないが、何方(どちら)かと云へば先生は犬がお好き、

猫は夫人の方がお好なのだと云ふ、

「アノ猫から三代目のがツイ此間まで居りました」と語る、

遺憾ながら「吾輩の猫」の令孫にお目にかゝる事は出来なかつた。

この記事は、無署名原稿だったため、これまであまり注目されてきませんでしたが、

先の『胡堂百話』と内容がほとんど同じで、間違いなく胡堂が書いた記事であることがわかります。漱石の生存中に書かれた新聞記事として大変貴重なものです。

なお、荒正人氏の『漱石研究年表』では、記者名を特定していませんが、8月16日(月)から18日(水)までの取材と推定しています。この前年10月31日には、漱石自ら命名した犬のヘクトーが死んでいます。

「硝子戸の中」には、初めてもらわれてきた夜のこと、ジステンパーにかかって入院させたときのこと、犬の遊び仲間のことなどが、漱石のやさしい筆致で書かれています。

3代目の猫も「硝子戸の中」に登場し、皮膚病から回復した真っ黒な猫でしたが、

胡堂の取材までに亡くなったことがわかります。

普通、鏡子夫人は猫嫌いだったとされ、本人の証言もありますが、漱石の目からは、自分よりは猫好きに見えたのかもしれません。

胡堂による漱石への取材は、この後、絵画の話などに発展し、5分の取材予定が、1時間以上になり、胡堂は恐縮しながら辞去したと書いています。

50年後、胡堂はこのときのことを思い返したのでしょう。

「私は、ひょっとしたはずみで、猫の孫にも逢わず、漱石門下にも加わらなかったが、

あの風格は、忘れ難いものがある。」

胡堂が感じた強烈な印象と貴重な証言。夏目漱石は、犬派でした。(漱石山房記念館学芸員 今野慶信稿) ]

[東洋城・三十七歳。天皇よりのご沙汰により俳句三句を奉答した。その感慨を「渋柿のごときものにてはへど」と詠じた。]

元朝や二世に仕え式部官

[元旦詠である。「二世」は、明治天皇と大正天皇の二代に亘って仕えるの意。「式部官」は、「宮内省(現在は宮内庁)の式部職の職員で、祭典、儀礼、接待などを担当する官」で、東洋城は、式部官として、「明治天皇の崩御の大喪の儀」、そして、「大正天皇の即位式の大礼の儀」を奉仕した。]

長き夜や要塞穿つ鶴の嘴(前書「青島征戦」)

柿嚙むや青島の役に従はず(前書「壮丁田舎に肥ゆ」)

秋風世界に亡ぶ国一つ(怪魔独逸を呪ふ)

[『東洋城全句集(中巻)』所収の「年譜」に記載のある「天皇よりのご沙汰により俳句三句を奉答した」の三句は、この掲出の三句を指している。一句目の「青島(チンタオ)征戦」は、「中国山東省、山東半島の膠州(こうしゅう)湾に臨む港湾都市。1898年、ドイツが租借し、第一次大戦中は日本が占領した」時の戦いを指している。二句目は、戦地に従軍しないで、本土でのほんと過ごしたことの、東洋城の感慨の句なのであろう。三句目は、第一次世界大戦の相手国の「独逸」を指していて、前書の「怪魔」は東洋城の造語であろう。]

渋柿の如きものにては候へど(前書「さて仰せかしこまり奉るとて」)

[この句は、大正天皇の御下問に対して、上記の三句を奉答した際の、東洋城の感慨の句なのであろう。大正天皇は和歌に精通しており、その「和歌」(五七五七七)を「甘柿」とすると、「俳句」(五七五)は「渋柿」のようなもので、言外(七七)の余情を感じ取ることによって、「和歌」の「甘柿」になるというような意が思い浮かんでくる。]

[寅彦・三十七歳。一月、日本ろーま字社総会に出席。八月、高知の母と長女貞子を東京に連れ、同居する。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]

[漱石・四十七歳。大正3(1914)3月「私の個人主義」(『輔人会雑誌』)4月~8月 「こゝろ」]

2345 錦絵に此春雨や八代目

[八代目は、歌舞伎役者の八代目市川団十郎。美貌と愛敬で江戸の婦女子の絶大な人気を集めた。独身のまま三十二歳で自殺。その容姿は数多くの錦絵に描かれ後世にまで伝えられた。

「八代目市川團十郎涅槃図の見立絵、死絵」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E5%B7%9D%E5%9C%98%E5%8D%81%E9%83%8E_%288%E4%BB%A3%E7%9B%AE%29#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Journey_to_the_Nirvana,_ICHIKAWA_DanjuroVIII.jpg ]

2346 京楽の水注(みずさし)買ふや春の町

[京洛(きょうらく)は陶器の楽焼。千利休の指導で始まったといい、手でかたちを作り、低い火度で焼く。]

2348 春の夜や妻に教はる荻江節

[荻江節は三味線唄の節の一つ。江戸長唄に上方長唄の曲節を交え、長唄から一派をなした。十八世紀半ばに荻江霞友が興した。

恋川春町画・作『吉原大通会(よしわらだいつうえ)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9892509

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-05-03

(抜粋)

≪上記の図の花魁の右脇の立膝をしている方が、初代荻江露友のようで、その右脇の三味線を弾いているのは芸者衆であろう。そして、その芸者衆から左周りに花魁まで大通(お大尽)衆が並び、中央の荻江露友と正面向きになっている武士風の大通は、蝶四(朝四大尽=佐藤晩得)のように思われる。この場面は、荻江節の初代荻江露友より、自分の作詞した「九月がや」の節付けなどの指導を受けているように解して置きたい。≫

2362 小座敷の一中は誰梅に月

[一中(いっちゅう)は一中節を語る人。一中節は京浄瑠璃の一派。 ]

2366 売茶翁花に隠るゝ身なりけり

〔売茶翁=「売茶翁(ばいさおう、まいさおう、延宝3年5月16日(1675年7月8日) - 宝暦13年7月16日(1763年8月24日))は、江戸時代の黄檗宗の僧。煎茶の中興の祖。本名は柴山元昭、幼名は菊泉。法名は月海で、還俗後は高遊外(こうゆうがい)とも称した。」

(「ウィキペディア」)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2017-05-20

「一行書/丹青活手妙通神/売茶翁作」

「若冲は、この一行書の「丹青活手妙通神(丹青活手の妙神に通ず)」の七文字を二行にわかって印刻し、生涯にわたってそれを使用し続けた。」 ]

2373 経政の琵琶に御室の朧かな

[経政(つねまさ)は平経政。御室(おむろ)は仁和寺。謡曲「経政」を踏まえた句。『虞美人草(三)』に「御室の御所の春寒に、銘は給はる琵琶の風流は知る筈がない」とある。]

2380 ちらちらと陽炎立ちぬ猫の塚

[猫の塚は猫の墓である。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-18

「漱石『猫』句五句選

https://nekohon.jp/neko-wp/bunken-natsumesouseki/

里の子の猫加えけり涅槃像 (漱石・30歳「明治29年(1896)」)

行く年や猫うづくまる膝の上 (漱石・32歳「明治31年(1898)」)

朝がおの葉影に猫の目玉かな (漱石・39歳「明治38年(1905)」)

恋猫の眼(まなこ)ばかりに痩せにけり (漱石・41歳「明治40年(1907)」)

この下に稲妻起こる宵あらん(漱石・42歳「明治41年(1908)」)=『吾輩は猫である』のモデルとなった猫の墓に書いた句)

「あかざと黒猫図」(夏目漱石画/墨,軸/1311×323/箱書き:漱石書「あかざと黒猫」「大正三年七月漱石自題」)(「夏目漱石デジタルコレクション」)

https://www.kanabun.or.jp/souseki/list.html ]

2434 秋風の聞えぬ土に埋めてやりぬ(前書「わが犬のために」)

https://soseki-museum.jp/blog/blog_soseki/6614/

[「吾輩は犬派である-野村胡堂の証言-」

夏目漱石と言えば、何と言っても猫ですが、実は犬の方が好きだったというのは、

銭形平次で有名な作家・野村胡堂(1882-1963)の証言です。このことは、昭和34(1959)年に刊行された『胡堂百話』(角川書店)に載っているものです。

私が、はじめて夏目漱石氏の書斎を訪ねた時、漱石邸には猫はいなかった。(中略)

「どうも、すっかり有名になっちまいましてね。

(中略)私は、実は、好きじゃあないのです。

世間では、よっぽど猫好きのように思っているが、犬の方が、ずっと、好きです」(中略)

私は、はっきりと、この耳で聞いた。

野村胡堂、本名野村長一(おさかず)は、岩手県紫波郡彦部町出身で、東京帝国大学法科大学を退学後、報知新聞記者となり、昭和6(1931)年より銭形平次を主人公とする

数多くの長短篇を発表した時代小説家です。

『胡堂百話』は、胡堂77歳のときの書き下ろしのエッセイ集ですが、胡堂の記憶は本当なのでしょうか。

実は、胡堂が漱石邸を訪問したときの模様が、

『報知新聞(夕刊)』大正4(1915)年8月25・26日号の連載コラム「楯の半面」に、「夏目漱石氏 猫の話絵の話」として掲載されています。

当時、漱石は朝日新聞に「道草」を連載中。胡堂は33歳の報知新聞記者としての取材でした。

気爽(きさく)に、

「何でも問ふて下されば、お話しませう」と之には一寸困つた

「お好なものは、時々お書きになる物にも出て来るやうですが、例へば猫とか文鳥とか……」と云へば

「イヤ猫は飛んだ有名なものになりましたが、好きではありませんよ」と笑はれる。

尤も決してお嫌ではないが、何方(どちら)かと云へば先生は犬がお好き、

猫は夫人の方がお好なのだと云ふ、

「アノ猫から三代目のがツイ此間まで居りました」と語る、

遺憾ながら「吾輩の猫」の令孫にお目にかゝる事は出来なかつた。

この記事は、無署名原稿だったため、これまであまり注目されてきませんでしたが、

先の『胡堂百話』と内容がほとんど同じで、間違いなく胡堂が書いた記事であることがわかります。漱石の生存中に書かれた新聞記事として大変貴重なものです。

なお、荒正人氏の『漱石研究年表』では、記者名を特定していませんが、8月16日(月)から18日(水)までの取材と推定しています。この前年10月31日には、漱石自ら命名した犬のヘクトーが死んでいます。

「硝子戸の中」には、初めてもらわれてきた夜のこと、ジステンパーにかかって入院させたときのこと、犬の遊び仲間のことなどが、漱石のやさしい筆致で書かれています。

3代目の猫も「硝子戸の中」に登場し、皮膚病から回復した真っ黒な猫でしたが、

胡堂の取材までに亡くなったことがわかります。

普通、鏡子夫人は猫嫌いだったとされ、本人の証言もありますが、漱石の目からは、自分よりは猫好きに見えたのかもしれません。

胡堂による漱石への取材は、この後、絵画の話などに発展し、5分の取材予定が、1時間以上になり、胡堂は恐縮しながら辞去したと書いています。

50年後、胡堂はこのときのことを思い返したのでしょう。

「私は、ひょっとしたはずみで、猫の孫にも逢わず、漱石門下にも加わらなかったが、

あの風格は、忘れ難いものがある。」

胡堂が感じた強烈な印象と貴重な証言。夏目漱石は、犬派でした。(漱石山房記念館学芸員 今野慶信稿) ]

[東洋城・三十七歳。天皇よりのご沙汰により俳句三句を奉答した。その感慨を「渋柿のごときものにてはへど」と詠じた。]

元朝や二世に仕え式部官

[元旦詠である。「二世」は、明治天皇と大正天皇の二代に亘って仕えるの意。「式部官」は、「宮内省(現在は宮内庁)の式部職の職員で、祭典、儀礼、接待などを担当する官」で、東洋城は、式部官として、「明治天皇の崩御の大喪の儀」、そして、「大正天皇の即位式の大礼の儀」を奉仕した。]

長き夜や要塞穿つ鶴の嘴(前書「青島征戦」)

柿嚙むや青島の役に従はず(前書「壮丁田舎に肥ゆ」)

秋風世界に亡ぶ国一つ(怪魔独逸を呪ふ)

[『東洋城全句集(中巻)』所収の「年譜」に記載のある「天皇よりのご沙汰により俳句三句を奉答した」の三句は、この掲出の三句を指している。一句目の「青島(チンタオ)征戦」は、「中国山東省、山東半島の膠州(こうしゅう)湾に臨む港湾都市。1898年、ドイツが租借し、第一次大戦中は日本が占領した」時の戦いを指している。二句目は、戦地に従軍しないで、本土でのほんと過ごしたことの、東洋城の感慨の句なのであろう。三句目は、第一次世界大戦の相手国の「独逸」を指していて、前書の「怪魔」は東洋城の造語であろう。]

渋柿の如きものにては候へど(前書「さて仰せかしこまり奉るとて」)

[この句は、大正天皇の御下問に対して、上記の三句を奉答した際の、東洋城の感慨の句なのであろう。大正天皇は和歌に精通しており、その「和歌」(五七五七七)を「甘柿」とすると、「俳句」(五七五)は「渋柿」のようなもので、言外(七七)の余情を感じ取ることによって、「和歌」の「甘柿」になるというような意が思い浮かんでくる。]

[寅彦・三十七歳。一月、日本ろーま字社総会に出席。八月、高知の母と長女貞子を東京に連れ、同居する。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]

「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その十一) [漱石・東洋城・寅彦]

その十一「大正二年(一九一三)」

[漱石・四十六歳。大正2(1913)2月『社会と自分』。三月より五月まで、胃潰瘍の三度目の再発で病臥する。病中より、楽しみに絵筆を執る。 ]

2307 人形も馬もうごかぬ長閑さよ

2308 菊一本画いて君の佳節哉

2309 四五本の竹をあつめて月夜哉

2310 萩の粥月待つ庵となりにけり

2311 葉鶏頭高さ五尺に育てけり

夏目漱石画「菊図」(「みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」/小宮豊隆資料」)

http://miyako-museum.jp/list/detail.php?uniq_id=107

≪小宮豊隆(1884-1966)は、みやこ町犀川久富出身のドイツ文学者・文芸評論家です。夏目漱石の門下として詳細な漱石研究や、今なお刊行が続く漱石全集を監修したことでも知られています。平成25年(2013)以降、1000点近い資料が小宮氏遺族から故郷のみやこ町に寄贈されました。みやこ町ではこれを「小宮豊隆資料」と名付け、博物館内に記念展示室を設け、小宮の人生と業績の紹介・顕彰につとめています。≫

2308 菊一本画いて君の佳節哉

[この句の「君」は、上記の「菊図」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)と対応させると、「小宮豊隆」(「漱石の『三四郎』のモデルとしても知られる。俳号の逢里雨(ほうりう)は、豊隆の音読み(ほうりゅう)に別の字を宛てたもの」)の、その「佳節」「(明治44年/1911/1月郷里にて結婚」)祝いのものなのかも知れない。]

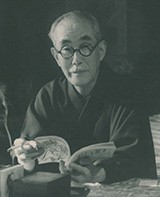

「小宮豊隆(俳号・逢里雨)」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)

https://adeac.jp/miyako-hf-mus/top/

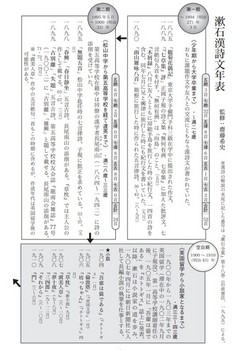

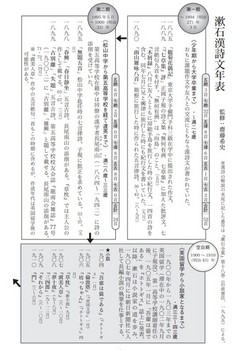

[小宮豊隆氏(年譜)

明治17年 1884 3月7日福岡県仲津郡久富村(現犀川町久富)で生まれる。

明治20年 1887 父・弥三郎の転勤にともない大和郡山へ移る。

明治24年 1891 帰郷し、豊津尋常小学校に転校。

明治27年 1894 5月22日父・弥三郎死去。

明治30年 1897 豊津高等小学校卒業。福岡県立尋常中学校に入学。

明治35年 1902 豊津中学校卒業。7月に第一高等学校入学。

明治38年 1905 7月第一高等学校卒業。9月東京帝国大学文学部独文科に入学。従兄の犬塚武夫の紹介で夏目漱石の知遇を得、在学中の保証人を依頼する。大学ではドイツ語の講義とともに、漱石の「文学評論」やシェイクスピアの講義も聴講する。

明治41年 1908 7月東京帝国大学卒業。

明治42年 1909 4月慶応義塾大学に文学部が創設され、講師となる。このころから、ロシア文学への興味が深まる。朝日新聞に文芸欄が創設され、漱石の手伝いをする。

明治44年 1911 1月郷里にて結婚。

大正5年 1916 東京医学専門学校講師となる。12月9日夏目漱石死去。

大正6年 1917 「漱石全集」の編集にとりかかる。

大正9年 1920 海軍大学校嘱託教授となる。

大正10年 1921 芭蕉研究会に参加。

大正11年 1922 4月法政大学教授となる。東北帝国大学法文学部独文講座を引き受ける。

大正12年 1923 3月渡欧。5月にベルリンに到着し、以後欧州各国を歴訪。

大正13年 1924 帰国。東北帝国大学教授となる。

大正15年 1926 芭蕉俳諧研究会を始める。

昭和21年 1946 東京音楽学校(現東京芸術大学)校長となる。教育刷新委員・国語審議会委員となる。

昭和22年 1947 6月都民劇場運営委員長となる。

昭和23年 1948 11月東北帝国大学名誉教授の称号を贈られる。