東洋城の「俳誌・渋柿」(管見)その五 [東洋城・豊隆・青楓]

その五「俳誌・渋柿(450号/昭和26・10)・東洋城『子規没後五十年』など」

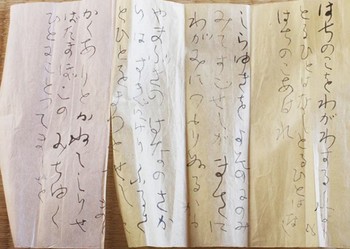

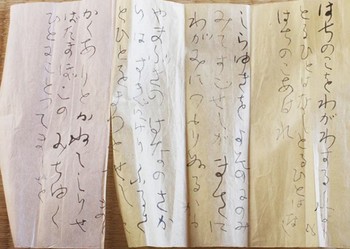

「俳誌・渋柿(450号/昭和26・10)」所収「子規歿後五十年 / 城/p16~16」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071581/1/10

(目次)

卷頭語 / 秋谷立石山人/p表1

目白より / 安倍太古漫人/p表2

卷頭句 / 東洋城/p1~13

句作問答/p1~13

續 一疊庵(1)わたつみ序 / 東洋城/p14~15

句作問答(第二部)八月號/p15~15

燦華句集序 / 城/p15~15

子規歿後五十年 / 城/p16~16

前號正誤/p17~17

用語解/p17~17

社告/p13~13,17~17

東洋城近詠 一疊庵/p18~18

凝視 / ひむがし/p18~18

奥付/p表紙の3

題僉 / 夏目漱石

(東洋城年譜)(『東洋城全句集(中巻)』所収)

昭和十九年(1944) 六十七歳

空襲激しくなり浅間山麓に籠山し、昭和二十四年に至る。『続山を喰ふ』『不衣の句を講ず』を連載。紙の配給減り十六頁の「渋柿」となる。

昭和二十年(1945) 六十八歳

宇和島の邸宅土蔵戦火に会ひ、始祖伝来の家宝を失ふ。信州より焦土の都往復、「渋柿」の刊行続く。『楽木林森』『八月十四日以降』連載。能成文部大臣に親任。

昭和二十一年(1946) 六十九歳

敗亡の後の困難と闘ひ、熱情と至誠を傾注して「渋柿」の毎月発行を指揮す。村上霽月没。

昭和二十二年(1947) 七十歳

「渋柿」四百号に達す。露伴没。

昭和二十三年(1948) 七十一歳

古稀を迎ふ。「古稀遺言」連載。伊予を遍歴。

昭和二十四年(1949) 七十二歳

浅間山麓より帰京。「山籠解脱記」「流浪記」連載。伊予を遍歴指導。伊予小野小学校に、句碑建つ。十二月、森田草平没。

昭和二十五年(1950) 七十三歳

伊予の山峡に一畳庵を結び、滞留五か月に及ぶ。松山太山に句碑、宇和島の邸宅に句碑建つ。寺田寅彦全集編纂。二月、野上臼川没。

昭和二十六年(1951) 七十四歳

伊予に避暑、引つづき一畳庵にて越年。松山にて子規五十年忌を修し「子規没後五十年」執筆。皇太后大喪。

「俳誌・渋柿(450号/昭和26・10)」所収「續 一疊庵(1)わたつみ序 / 東洋城/p14~15」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071581/1/10

(管見)

一 正岡子規が没したのは、明治三十五年(一九〇二)九月十九日、満三十四歳の若さである。その時、「ホトトギス」の「高浜虚子」は満二十八歳、そして、「渋柿」の「松根東洋城」は満二十四歳の時であった。

爾来、この二人にとって、「旧制松山中学(現:愛媛県立松山東高等学校)」の先輩に当たる「正岡子規」は、終始、「忘れ得ざる大先達」であった。

そこに、この「正岡子規」と同年(慶應三年=一八六年)生まれの、「東大予備門(のち一高、現:東大教養学部)」以来の「正岡子規」の畏友「夏目漱石」(「旧制松山中学(現:愛媛県立松山東高等学校)」の教師として赴任)が介在してくることになる。

これらの経過については、下記のアドレスなどで見て来た。この「夏目漱石」(そして、その門弟の「寺田寅彦)も、この「正岡子規」門に連なる俳人ということになる。

「子規と漱石の世界」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/archive/c2306351243-1

「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見

https://yahan.blog.ss-blog.jp/archive/c2306352448-1

「東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/archive/c2306354706-1

その東洋城が、この「子規没後五十年」においては、「芭蕉に直結する吾が渋柿は由来居士(※子規)とは余り関係は持たず、自然催しには圏外に在つた」と、これは、言外に、「子規→虚子」ナガレの、日本俳壇中主流を占めている「俳誌・ホトトギス」を向けての批判を含んでいると解して差し支えなかろう。

東洋城の「芭蕉・子規」論については、「渋柿(昭和七年=一九三二・五十五歳)四月号」において、「子規は実に俳諧復活救世主なり」と、「芭蕉・子規」とを骨格に据えての、次のような「俳諧根本義」などの構想を有していた。

[一 1 譬喩

2 実例(俳句連句及俳文)—実例による俳諧の暗示

3 魔訶不思議なもの

二 4 誕生

5 芭蕉

6 衰亡

7 蘇生—蕪村其他時々人々

8 死滅

三 9 復活—(子規は実に俳諧復活救世主なり)

四 10 子規—俳諧復活の状態と作業方式

五 11 子規の作品

六 12 イ 時代に対して反動的でありし余勢は俳諧本来の面目に対して変動的なりき

ロ 俳句を見て連句を見ず

ハ 芭蕉は消極美の半面と蕪村は積極美の半面を開く(積極美消極美の別 の評)

ニ 芭蕉は主観的美、蕪村は客観的美(同然批評)

ホ 其他更に対比評(その評)

ヘ 芭蕉—無欲捨身—生活則俳諧、蕪村—欲—俳句に区々名利を避けたれど

七 13 俳諧本来の面目

イ 子規の芭蕉観

ロ 芭蕉へ芭蕉へ ](『東洋城全句集下巻』所収「芭蕉・子規」)

この東洋城の「芭蕉・子規」を骨格に据えての「俳諧根本義」(俳論)の全貌は、その纏まったものは、完結せずに終わってしまったが、「芭蕉二百五十年記念文—頭の無い恐竜」(「渋柿(昭和十八年=一九四三・四月号~昭和十九年=一九四四・二月号、六十六歳~六十七歳)で、その骨子について再説している。

そこでは、「子規は『明治俳句』の再建に於て前に言つた如くその半分—下半身を作つたことになる。子規の後続大流はその残る半分—上半身を完成しなければならなかつた。果して子規没後子規の仕事は続けられ着々進行し、子規の時分には思ひもかけられない程な膨大な身柄になり行いた。胴体手足がメキメキ肥り寧ろ異常な発達を遂げた。が、どうしたことか、それは専ら形の方体の方即図。体ばかりで、不思議に上体殊に頭が無い。」とし、東洋城は、「芭蕉に還れ、這つて芭蕉から出直せ、でなければ句など作ることを止めてしまへ。」と、これが、「子規没後五十年」(「昭和二十六年(1951) 七十四歳」)の、東洋城の遺言とも言えるものであろう。

糸瓜忌やほ句(※発句)堕ちし世も五十年(東洋城「子規没後五十年」・昭和二十六年作)

二 「續 一疊庵(1)わたつみ序 / 東洋城/p14~15」は、下記の前年(「昭和二十六年(一九六一)」の「一畳庵(1~5)」)の続編である。

昭和二十六年(一九六一)二月号「一疊庵(1) / 東洋城/p1~1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071573/1/2

昭和二十六年(一九六一)三月号「一疊庵(2) / 東洋城/p16~16」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071574/1/10

昭和二十六年(一九六一)四月号「一疊庵(3) / 東洋城/p1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071575/1/2

昭和二十六年(一九六一)五月号「一疊庵(4) / 東洋城/p1~1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071576/1/2

昭和二十六年(一九六一)六月号「一疊庵(5)終 / 東洋城/p1~1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071577/1/2

しかし、この「續 一疊庵(1)わたつみ序 / 東洋城/p14~15」は、さながら、芭蕉の「幻

住記庵(げんじゅうあんのき)」の如きものである。

[石山の奥、岩間のうしろに山あり、国分山といふ。そのかみ国分寺の名を伝ふなるべし。ふもとに細き流れを渡りて、翠微に登ること三曲(さんきょく)二百歩にして、八幡宮たたせたまふ。神体は彌陀(みだ)の尊像とかや。唯一の家には甚だ忌むなることを、両部(りょうぶ)光をやはらげ、利益(りやく)の塵を同じうしたまふも、また尊し。日ごろは人の詣でざりければ、いとど神さび、もの静かなるかたはらに、住み捨てし草の戸あり。蓬根笹(ねざさ)軒をかこみ、屋根もり壁おちて、狐狸(こり)ふしどを得たり。幻住庵といふ。あるじの僧なにがしは、勇士菅沼氏曲水子の伯父になんはべりしを、今は八年(やとせ)ばかり昔になりて、まさに幻住老人の名をのみ残せり。

予また市中を去ること十年(ととせ)ばかりにして、五十年(いそぢ)やや近き身は、蓑虫の蓑を失ひ、蝸牛(かたつぶり)家を離れて、奥羽象潟(きさがた)の暑き日に面(おもて)をこがし、高砂子(たかすなご)歩み苦しき北海の荒磯にきびすを破りて、今年湖水の波にただよふ。鳰の浮巣の流れとどまるべき葦の一本(ひともと)のかげたのもしく、軒端ふきあらため、垣根ゆひそへなどして、卯月の初めいとかりそめに入りし山の、やがて出でじとさへ思ひそみぬ。

さすがに春の名残も遠からず、つつじ咲き残り、山藤松にかかりて、時鳥(ほととぎす)しばしば過ぐるほど、宿かし鳥のたよりさへあるを、木啄(きつつき)のつつくともいはじなど、そぞろに興じて、魂、呉・楚東南に走り、身は瀟湘・洞庭に立つ。山は未申にそばだち、人家よきほどに隔たり、南薫(なんくん)峰よりおろし、北風湖(うみ)を浸して涼し。比叡(ひえ)の山、比良の高根より、辛崎の松は霞こめて、城あり、橋あり、釣たるる船あり、笠取に通ふ木樵(きこり)の声、ふもとの小田(おだ)に早苗とる歌、蛍飛びかふ夕闇の空に水鶏のたたく音、美景物として足らずといふことなし。中にも三上山は士峰(しほう)の俤に通ひて、武蔵野の古き住みかも思ひ出でられ、田上山(たなかみやま)に古人をかぞふ。

小竹生(ささほ)が嶽(たけ)・千丈が峰・袴腰といふ山あり。黒津の里はいと近う茂りて、「網代守(も)るにぞ」と詠みけん『万葉集』の姿なりけり。なほ眺望くまなからむと、うしろの峰に這ひ登り、松の棚作り、藁の円座(えんざ)を敷きて、猿の腰掛と名付く。かの海棠(かいどう)に巣を営(いとな)び、主簿峰(しゅぼほう)に庵を結べる王翁(おうをう)・徐栓(じょせん)が徒にはあらず。ただ睡癖(すいへき)山民と成って、孱顔(さんがん)に足を投げ出(い)だし、空山に虱をひねつて坐す。たまたま心まめなる時は、谷の清水を汲みてみづから炊ぐ。とくとくの雫(しずく)を侘びて、一炉(いちろ)の備へいとかろし。はた、昔住みけん人の、ことに心高く住みなしはべりて、たくみ置ける物ずきもなし。持仏一間を隔てて、夜の物納むべき所など、いささかしつらへり。

さるを、筑紫高良山(こうらさん)の僧正は、賀茂の甲斐何某(なにがし)が厳子(げんし)にて、このたび洛にのぼりいまそかりけるを、ある人をして額を乞ふ。いとやすやすと筆を染めて、「幻住庵」の三字を送らる。やがて草庵の記念(かたみ)となしぬ。すべて、山居といひ、旅寝といひ、さる器(うつはもの)たくはふべくもなし。木曾の檜笠、越の菅蓑(すがみの)ばかり、枕の上の柱にかけたり。昼はまれまれ訪(とぶら)ふ人々に心を動かし、或(ある)は宮守の翁(おきな)、里の男(をのこ)ども入り来たりて、「猪の稲食ひ荒し、兎の豆畑(まめばた)に通ふ」など、わが聞き知らぬ農談、日すでに山の端(は)にかかれば、夜座(やざ)静かに、月を待ちては影を伴ひ、燈火(ともしび)を取りては罔両(もうりょう)に是非をこらす。

かく言へばとて、ひたぶるに閑寂を好み、山野に跡を隠さむとにはあらず。やや病身、人に倦んで、世をいとひし人に似たり。つらつら年月の移り来し拙き身の料(とが)を思ふに、ある時は任官懸命の地をうらやみ、一たびは仏離祖室の扉(とぼそ)に入らむとせしも、たどりなき風雲に身をせめ、花鳥に情を労じて、しばらく生涯のはかりごととさへなれば、つひに無能無才にしてこの一筋につながる。「楽天は五臓の神(しん)を破り、老杜は痩せたり。賢愚文質の等しからざるも、いづれか幻の住みかならずや」と、思ひ捨てて臥しぬ。

先づ頼む椎の木も有り夏木立 ](「幻住庵の記(元禄3年4月6日~7月23日 47歳)」他)

https://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/genjuan/genju000.htm

芭蕉の「先づ頼む椎の木も有り夏木立」には、西行の「ならび居て友を離れぬ子がらめの塒(ねぐら)に頼む椎の下枝」(『山家集/下/雑の部』)を踏まえている。

東洋城の「続一畳庵」では、これらの、芭蕉の「幻住庵記」には、一言も触れず、次の、寒山作の「五言律詩」を、「姑(コ=シバラ)く聴け、続け。古詩あり。」として、引用している。

[詩三百三首 其三 ・唐 · 寒山(五言律詩)

其四十四

https://sou-yun.cn/poemindex.aspx?dynasty=Tang&author=%E5%AF%92%E5%B1%B1&lang=t

独臥重巌下(独リ臥ス重巌(チョウガン)ノ下(モト))

蒸雲晝不消(蒸雲昼モ消エズ)

室中雖澳靉(室中澳靉(オウアイ)ナリト雖モ)

心裏絕喧囂(心裏(シンリ)喧囂(ケンゴウ)ヲ絶ツ)

夢去遊金闕(夢ハ去ッテ金闕(キンケツ)ニ遊ビ)

魂歸度石橋(魂ハ帰ッテ石橋(シャッキョウ)ヲ度ル)

拋除鬧我者(拋除(ホウジョ)ス我ヲ鬧(サワガ)ス者)

歷歷樹間瓢(歴々(レキレキ)タル樹間ノ瓢(ヒサゴ)) ]

この寒山作の「五言律詩」の後に、次の自作の句を結びとしている。

秋風や鳴るとしいへば世のうつろ(東洋城「続一畳庵」)

この上五の「秋風や」は、やはり、芭蕉の「秋の風・秋風」が背後に潜んでいよう。

1 荻の声こや秋風の口うつし(「続山井」、寛文6年(1666)、芭蕉23歳以前。)

2 秋風の鑓戸の口やとがりごゑ(「続山井」、寛文6年(1666)、芭蕉23歳以前。)

3 枝もろし緋唐紙破る秋の風(「六百番誹諧発句合」、延宝5年(1677)、芭蕉34歳。)

4 蜘何と音(ね)をなにと鳴(なく)秋の風(「向之岡」、延宝8年(1680)、芭蕉37歳以前。)

5 猿を聞く人捨子に秋の風いかに(「野ざらし紀行」、貞享元年(1684)、芭蕉41歳。)

6 義朝の心に似たり秋の風(「野ざらし紀行」、貞享元年(1684)、芭蕉41歳。)

7 秋風や薮も畠も不破の関(「野ざらし紀行」、貞享元年(1684)、芭蕉41歳。)

8 たびねして我が句を知れや秋の風(「野ざらし紀行絵巻」、貞享2年(1685)、芭蕉42歳。)

9 東にしあはれさひとつ秋の風(「伊勢紀行跋真蹟」、貞享3年(1686)、芭蕉43歳。)

10 たびにあきてけふ幾日やら秋の風(「真蹟集覧」、貞享5年7月、芭蕉45歳。)

11 身にしみて大根からし秋の風(「更級紀行」、貞享5年、芭蕉45歳。)

12 あかあかと日は難面(つれなくも)も秋の風(「おくのほそ道」、元禄2年(1689)、芭蕉46歳。)

13 塚も動け我泣くこゑは秋の風(「おくのほそ道」、元禄2年(1689)、芭蕉46歳。)

14 桃の木の其葉ちらすな秋の風(「泊船集」、元禄2年(1689)、芭蕉46歳。)

15 石山の石より白し秋の風(「おくのほそ道」、元禄2年(1689)、芭蕉46歳。)

三 『東洋城全句集/中巻/昭和二十六年(七十四歳)』には、「一畳庵/四十八句」として、東洋城の「一畳庵」での四十八句が収載されている。

そのうちの、「俳誌・渋柿(450号/昭和26・10)」所収の「東洋城近詠 一疊庵/p18~18」の句(下記の十八句)の冒頭の一句は、次の「秋風や」の一句である。

秋風や一畳庵の破障子(「俳誌・渋柿(450号/昭和26・10)」所収「一畳庵」の冒頭の句)

「俳誌・渋柿(450号/昭和26・10)」所収「一畳庵(十八句)」と「凝視(ひむがし=東洋城))

この東洋城の「東洋城近詠/一畳庵」の、そこに表示されている「即景(右側)と即事(左側)と、その区分けによる「即景(右側)」の九句と、「即事(左側)」の九句とが、これまた、

「即景(右側の九句)=客観・写生の句=「子規・虚子の『ホトトギス』の流れの句」」と、「即事(左側の九句)=主観・心境・境遇の句=「子規・漱石・東洋城の『渋柿』の流れの句」」と、そんな、東洋城の、その作句、そして、その選句の、そんな心配りの、その一端のようなものが見え隠れしているように思える。

そして、その「心配り」は、その「一畳庵(十八句)」の下段に表示されている「凝視(ひむがし=東洋城)」の、その「子供好き=子供の食事の際の仕草とその親の躾など」の、その「一畳庵そして、その近傍との、その「家族的な触れ合い」の描写(「凝視」)」に、東洋城の、その全貌の一端を解明する、そのキィーワードが潜んでいるように思われる。

四 この『東洋城全句集/中巻/昭和二十六年(七十四歳)』の中に、「寒山玲瓏/九句」と、当時の東洋城の「寒山=寒山の漢詩」に寄せてのものが収載されている。

背に重荷荷坂どこまでの暑さかな(東洋城「寒山玲瓏/九句」の一句目)

[登陟寒山道(寒山道ニ登陟(トウチョク)スルモ)

寒山路不窮(寒山路ハ窮(キワ)マラズ)

谿長石磊磊(谿(ケイ)ハ長ク石ノ磊磊(ラクラク)タル)

澗闊草濛濛 (澗(カン)ハ闊(ヒロ)ク草ノ濛濛(モウモウ)タリ)

苔滑非關雨(苔ハ滑ラカナリ雨ニ關(セキ)スル非ザルニ)

松鳴不假風(松ハ鳴クナリ風ニ假(カ)ハザルニ)

誰能超世累(誰カ能ク世累(セイルイ)ヲ超(チョウ)スルモノゾ)

共坐白雲中(共ニ白雲ノ中ニ坐セン)

https://ameblo.jp/sisiza1949-2/entry-12676430293.html ]

径途絶えけり慟哭す草茂み(東洋城「寒山玲瓏/九句」の二句目)

[可笑寒山路(笑ウベシ寒山ノ路)

而無車馬蹤(而シテ車馬ノ蹤(アト)モ無シ)

聯渓難記曲(聯(ツラ)ナレル渓ハ曲ヲ記シ難ク)

畳嶂不知重(畳(カサ)ナレル嶂ハ重ヲ知ラズ)

泣露千般草(露ニハ泣ク千般ノ草)

吟風一様松(風ニハ吟ズ一様ノ松)

此時迷径処(コノ時径ニ迷(マヨ)エル処)

形問影何従(形影ニ問ワントイルモ何レニカ従(ヨ)ラン) 」

http://www.mugyu.biz-web.jp/nikki.31.09.03.htm

正直に生きて棺や夏の月(東洋城「寒山玲瓏/九句」の三句目)

[荘子説送終(荘子ハ送終ヲ説クニ)

天地爲棺槨(天地ハ棺槨(カンカク)ヲ爲ストス)

吾歸此有時(吾ハ此ノ有時ニ歸シ)

唯須一番箔 (唯ダ須ラク一番箔トナスベキノミ)

死将餧青蠅(死ハ将ニ青蠅ヲ餧(カ)ハントシ)

吊不勞白鶴(吊(トムラ)ヒハ白鶴ヲ勞サズ)

餓著首陽山(餓(ウ)エヲ首陽山ニ著ハセバ)

生廉死亦樂(生ハ廉(ヤス)ク死モ亦タ樂シ) ]

https://ameblo.jp/sisiza1949-2/entry-12672535285.html

この道や逝く人ばかり木下闇(東洋城「寒山玲瓏/九句」の四句目)

[四時無止息(四時ハ止ミ息(イコ)フコト無ク)

年去又年來(年ハ去リ又年ハ來ル)

萬物有代謝(萬物ニ代謝有ルモ)

九天無朽摧 (九天ハ朽チ摧(カ)カルルコト無シ)

東明又西暗(東ノ明カレバ又タ西ハ暗ク)

花落復花開(花ノ落ツルモ復タ花ハ開ク)

唯有黄泉客(唯ダ黄泉ノ客有ルノミニシテ)

冥冥去不迴(冥冥トシテ去リ迴ラズ) ]

https://ameblo.jp/sisiza1949-2/entry-12674261618.html

夏秋と寒く茂や世を隔て(東洋城「寒山玲瓏/九句」の五句目)

[有一餐霞子(ヒトリノ餐霞子(サンカシ)有リ)

其居諱俗遊(ソノ居ニハ俗遊ヲ諱(イ)ム)

論時実蕭爽(論時ハ実ニ蕭爽(ショウソウ)ニシテ)

在夏亦如秋(夏ニ在リテモ亦タ秋ノ如シ)

幽澗常瀝瀝(幽澗(ユウカン)ハ常ニ瀝瀝(レキレキ)タリ)

高松風颼颼(高松(コウショウ)ハ風ニ颼颼(シュウシュウ))

其中半日坐(其ノ中ニ半日坐スレバ)

忘却百年愁(百年ノ愁イヲ忘却ス)

https://note.com/kazmas/n/n70e3aeb989f8

涼しさや樹下声張りて無宇の本(東洋城「寒山玲瓏/九句」の六句目)

[家住緑巌下(家ハ緑巌ノ下ニ住シ)

庭蕪更不芟(庭ハ蕪(ア)レルモ更に芟(カ)ラズ)

新藤垂繚繞(新藤ハ繚繞(リョウジョウ)ト垂レ)

古石豎巉巖 (古石ハ巉巖(ザンガン)ノ豎(タ)ツ)

山果獮猴摘(山果ハ獮猴(ビコウ)ガ摘ミ)

池魚白鷺銜(池魚ハ白鷺ガ銜(クラ)フ)

仙書一两巻(仙書ノ一两(一・二)巻アレバ)

樹下讀喃喃(樹下ニ喃喃(ナンナン)ト讀ム) ]

https://ameblo.jp/sisiza1949-2/entry-12674085689.html

百畳の一畳に身を昼寝かな(東洋城「寒山玲瓏/九句」の七句目)

[琴書須自随(琴書ハ須ラク自カラ随フベク)

禄位用何爲(禄位ハ何ノ爲ニカ用ヒン)

投輦從賢婦(輦(レン)ヲ投ゲテ賢婦ニ從フ)

巾車有孝兒 (巾車(キンシャ)ニ孝兒有リ)

風吹曝麥地(風ノ吹ケバ麥地ヲ曝(サラ)シ)

水溢沃魚池(水ノ溢(アフ)レバ魚池ヲ沃ス)

常念鷦鷯鳥(常ニ鷦鷯(サザキ)ノ鳥ヲ念ヒ)

安身在一枝(身ヲ安ンズ一枝ニ在ルヲ)

https://ameblo.jp/sisiza1949-2/entry-12671892631.html

来にし道忘れ果て薬摘みにけり(東洋城「寒山玲瓏/九句」の八句目)

[欲得安身處(身ヲ安ンズル處ヲ得ント欲セバ)

寒山可長保(寒山コソ長ク保ツベシ)

微風吹幽松(微風ハ幽松ニ吹キ)

近聽聲愈好 (近クニ聽ク聲ハ愈々好シ)

下有斑白人(下ニ斑白ノ人有リテ)

喃喃讀黄老(喃喃(ナンナン)トシテ黄老ヲ讀ム)

十年歸不得(十年歸ルヲ得ズンバ)

忘却來時道(來タル時ノ道ヲ忘却ス)

https://ameblo.jp/sisiza1949-2/entry-12674904001.html

九維六極褌もせずに裸かな(東洋城「寒山玲瓏/九句」の九句目)

[六極常嬰困(六極ハ常ニ困ヲ嬰(メグ)ラシ)

九惟徒自論(九惟ハ徒ラニ自ラ論ズルノミ)

有才遺草澤(有才ナレバ草澤ヲ遺シ)

無藝閉蓬門 (無藝ナレバ蓬門(ホウモン)ヲ閉ヅ)

日上巌猶暗(日ノ上ルモ巌ハ猶ホ暗ク)

煙消谷尚昏(煙ノ消ユルモ谷ハ尚ホ昏シ)

其中長者子(其ノ中ニ長者ノ子)

箇箇總無裩(箇箇トシテ總テ裩(コン)無シ)

https://ameblo.jp/sisiza1949-2/entry-12676611718.html

曽我簫白「寒山拾得図」(双幅)

https://1000ya.isis.ne.jp/1557.html

光琳画・乾山書「銹絵寒山拾得図角皿」 重要文化財:江戸時代(18世紀):京都国立博物館蔵 二枚 三・三×二一・八㎝ 二・八×二一・八㎝

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-06-26

【 二枚の皿に寒山と拾得の図を描いた角皿で二枚一組になっている。寒山図の土坡に打たれた点描に光琳独特のリズムが感じられる。寒山図には「青々光琳画之」、拾得図には「寂明光琳画之」と落款を書しているので、やはり元禄十四年以前の作であろうか。拾得図の賛に「従来是拾得 不是偶然称 別無親眷属 寒山是我兄 両人心相似 誰能徇俗情 若問年多少 黄河幾度清」とあり、兄光琳の協力を得て作陶に生きようとする乾山の心がしのばれ、鳴滝初期の代表作の一つに挙げられる。 】 (『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』所収「作品解説287」)

五 年譜の「伊予に避暑、引つづき一畳庵にて越年。松山にて子規五十年忌を修し「子規没後五十年」執筆。皇太后大喪。」の、その「皇太后大喪」の折の、東洋城の句は、下記のとおりである。

貞明皇后大喪の儀終(はて)の御旅の

霊柩列車を見送り奉る

日盛(ひざかり)に落す涙や霊柩車

「貞明皇后大喪の儀」は、昭和二十六年(一九五一)六月二十二日の、「連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)」による占領下で行われた。

「1951年(昭和26年)6月の貞明皇后大喪」(「ウィキペディア」)

因みに、「大正天皇の大喪」は、昭和二年(一九二七) 二月七日から翌二月八日にかけて行われた。この時、東洋城、五十歳。この「大正天皇」の生母は、「伯爵柳原前光の妹」で、その「伯爵柳原前光の妻・初子」は、「東洋城の母(敏子)」の、その「初子」の妹にあたる。

そして、東洋城の「結婚は許されず、東洋城が生涯独身を貫ぬいた」と相手方の女性と目せられて「柳原白蓮」は、その「伯爵柳原前光」の「妾の子」で、東洋城とは、血縁関係のない従兄妹(いとこ)同士ということになる。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-15

「1927年(昭和2年)、大正天皇の大喪」(「ウィキペディア」)

(「大正天皇と私」より六句)

冬ごもり何に泣きたる涙かな

人の子におはす涙や時鳥

維武揚る微臣秋天をうたふべく

いくさ船並ぶや海の原の秋

草も木もこがらし防げ君が為め(前書「謹祷」)

神去りましゝ夜の凍る大地かな(前書「百姓相泣」)

とにもかくにも、東洋城にとって、この昭和二十六年(一九五一)、七十四歳時の、生まれ故郷の「伊予(愛媛・「松山・宇和島」)」の、その仮住まいの「一畳庵」は、さながら、「西行の和歌における、宋祇の連歌における、雪舟の繪における、利休の茶における、其貫道する物は一なり。」(芭蕉「笈の小文(序」)の、その「西行・宗祇・雪舟・利休・(そして、芭蕉)」の、その「漂泊の詩人たち」の、その根源に宿している「寒山詩」(唐の隠者寒山の詩を収録した詩集。正式名称は『寒山子詩集』。通常もう二人の隠者拾得と豊干の詩も併集するため、『三隠集』『三隠詩集』とも呼ばれる。)を、紐解いていたこというは、これは、ここに、特記して置く必要があろう。

「俳誌・渋柿(450号/昭和26・10)」所収「子規歿後五十年 / 城/p16~16」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071581/1/10

(目次)

卷頭語 / 秋谷立石山人/p表1

目白より / 安倍太古漫人/p表2

卷頭句 / 東洋城/p1~13

句作問答/p1~13

續 一疊庵(1)わたつみ序 / 東洋城/p14~15

句作問答(第二部)八月號/p15~15

燦華句集序 / 城/p15~15

子規歿後五十年 / 城/p16~16

前號正誤/p17~17

用語解/p17~17

社告/p13~13,17~17

東洋城近詠 一疊庵/p18~18

凝視 / ひむがし/p18~18

奥付/p表紙の3

題僉 / 夏目漱石

(東洋城年譜)(『東洋城全句集(中巻)』所収)

昭和十九年(1944) 六十七歳

空襲激しくなり浅間山麓に籠山し、昭和二十四年に至る。『続山を喰ふ』『不衣の句を講ず』を連載。紙の配給減り十六頁の「渋柿」となる。

昭和二十年(1945) 六十八歳

宇和島の邸宅土蔵戦火に会ひ、始祖伝来の家宝を失ふ。信州より焦土の都往復、「渋柿」の刊行続く。『楽木林森』『八月十四日以降』連載。能成文部大臣に親任。

昭和二十一年(1946) 六十九歳

敗亡の後の困難と闘ひ、熱情と至誠を傾注して「渋柿」の毎月発行を指揮す。村上霽月没。

昭和二十二年(1947) 七十歳

「渋柿」四百号に達す。露伴没。

昭和二十三年(1948) 七十一歳

古稀を迎ふ。「古稀遺言」連載。伊予を遍歴。

昭和二十四年(1949) 七十二歳

浅間山麓より帰京。「山籠解脱記」「流浪記」連載。伊予を遍歴指導。伊予小野小学校に、句碑建つ。十二月、森田草平没。

昭和二十五年(1950) 七十三歳

伊予の山峡に一畳庵を結び、滞留五か月に及ぶ。松山太山に句碑、宇和島の邸宅に句碑建つ。寺田寅彦全集編纂。二月、野上臼川没。

昭和二十六年(1951) 七十四歳

伊予に避暑、引つづき一畳庵にて越年。松山にて子規五十年忌を修し「子規没後五十年」執筆。皇太后大喪。

「俳誌・渋柿(450号/昭和26・10)」所収「續 一疊庵(1)わたつみ序 / 東洋城/p14~15」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071581/1/10

(管見)

一 正岡子規が没したのは、明治三十五年(一九〇二)九月十九日、満三十四歳の若さである。その時、「ホトトギス」の「高浜虚子」は満二十八歳、そして、「渋柿」の「松根東洋城」は満二十四歳の時であった。

爾来、この二人にとって、「旧制松山中学(現:愛媛県立松山東高等学校)」の先輩に当たる「正岡子規」は、終始、「忘れ得ざる大先達」であった。

そこに、この「正岡子規」と同年(慶應三年=一八六年)生まれの、「東大予備門(のち一高、現:東大教養学部)」以来の「正岡子規」の畏友「夏目漱石」(「旧制松山中学(現:愛媛県立松山東高等学校)」の教師として赴任)が介在してくることになる。

これらの経過については、下記のアドレスなどで見て来た。この「夏目漱石」(そして、その門弟の「寺田寅彦)も、この「正岡子規」門に連なる俳人ということになる。

「子規と漱石の世界」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/archive/c2306351243-1

「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見

https://yahan.blog.ss-blog.jp/archive/c2306352448-1

「東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/archive/c2306354706-1

その東洋城が、この「子規没後五十年」においては、「芭蕉に直結する吾が渋柿は由来居士(※子規)とは余り関係は持たず、自然催しには圏外に在つた」と、これは、言外に、「子規→虚子」ナガレの、日本俳壇中主流を占めている「俳誌・ホトトギス」を向けての批判を含んでいると解して差し支えなかろう。

東洋城の「芭蕉・子規」論については、「渋柿(昭和七年=一九三二・五十五歳)四月号」において、「子規は実に俳諧復活救世主なり」と、「芭蕉・子規」とを骨格に据えての、次のような「俳諧根本義」などの構想を有していた。

[一 1 譬喩

2 実例(俳句連句及俳文)—実例による俳諧の暗示

3 魔訶不思議なもの

二 4 誕生

5 芭蕉

6 衰亡

7 蘇生—蕪村其他時々人々

8 死滅

三 9 復活—(子規は実に俳諧復活救世主なり)

四 10 子規—俳諧復活の状態と作業方式

五 11 子規の作品

六 12 イ 時代に対して反動的でありし余勢は俳諧本来の面目に対して変動的なりき

ロ 俳句を見て連句を見ず

ハ 芭蕉は消極美の半面と蕪村は積極美の半面を開く(積極美消極美の別 の評)

ニ 芭蕉は主観的美、蕪村は客観的美(同然批評)

ホ 其他更に対比評(その評)

ヘ 芭蕉—無欲捨身—生活則俳諧、蕪村—欲—俳句に区々名利を避けたれど

七 13 俳諧本来の面目

イ 子規の芭蕉観

ロ 芭蕉へ芭蕉へ ](『東洋城全句集下巻』所収「芭蕉・子規」)

この東洋城の「芭蕉・子規」を骨格に据えての「俳諧根本義」(俳論)の全貌は、その纏まったものは、完結せずに終わってしまったが、「芭蕉二百五十年記念文—頭の無い恐竜」(「渋柿(昭和十八年=一九四三・四月号~昭和十九年=一九四四・二月号、六十六歳~六十七歳)で、その骨子について再説している。

そこでは、「子規は『明治俳句』の再建に於て前に言つた如くその半分—下半身を作つたことになる。子規の後続大流はその残る半分—上半身を完成しなければならなかつた。果して子規没後子規の仕事は続けられ着々進行し、子規の時分には思ひもかけられない程な膨大な身柄になり行いた。胴体手足がメキメキ肥り寧ろ異常な発達を遂げた。が、どうしたことか、それは専ら形の方体の方即図。体ばかりで、不思議に上体殊に頭が無い。」とし、東洋城は、「芭蕉に還れ、這つて芭蕉から出直せ、でなければ句など作ることを止めてしまへ。」と、これが、「子規没後五十年」(「昭和二十六年(1951) 七十四歳」)の、東洋城の遺言とも言えるものであろう。

糸瓜忌やほ句(※発句)堕ちし世も五十年(東洋城「子規没後五十年」・昭和二十六年作)

二 「續 一疊庵(1)わたつみ序 / 東洋城/p14~15」は、下記の前年(「昭和二十六年(一九六一)」の「一畳庵(1~5)」)の続編である。

昭和二十六年(一九六一)二月号「一疊庵(1) / 東洋城/p1~1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071573/1/2

昭和二十六年(一九六一)三月号「一疊庵(2) / 東洋城/p16~16」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071574/1/10

昭和二十六年(一九六一)四月号「一疊庵(3) / 東洋城/p1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071575/1/2

昭和二十六年(一九六一)五月号「一疊庵(4) / 東洋城/p1~1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071576/1/2

昭和二十六年(一九六一)六月号「一疊庵(5)終 / 東洋城/p1~1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071577/1/2

しかし、この「續 一疊庵(1)わたつみ序 / 東洋城/p14~15」は、さながら、芭蕉の「幻

住記庵(げんじゅうあんのき)」の如きものである。

[石山の奥、岩間のうしろに山あり、国分山といふ。そのかみ国分寺の名を伝ふなるべし。ふもとに細き流れを渡りて、翠微に登ること三曲(さんきょく)二百歩にして、八幡宮たたせたまふ。神体は彌陀(みだ)の尊像とかや。唯一の家には甚だ忌むなることを、両部(りょうぶ)光をやはらげ、利益(りやく)の塵を同じうしたまふも、また尊し。日ごろは人の詣でざりければ、いとど神さび、もの静かなるかたはらに、住み捨てし草の戸あり。蓬根笹(ねざさ)軒をかこみ、屋根もり壁おちて、狐狸(こり)ふしどを得たり。幻住庵といふ。あるじの僧なにがしは、勇士菅沼氏曲水子の伯父になんはべりしを、今は八年(やとせ)ばかり昔になりて、まさに幻住老人の名をのみ残せり。

予また市中を去ること十年(ととせ)ばかりにして、五十年(いそぢ)やや近き身は、蓑虫の蓑を失ひ、蝸牛(かたつぶり)家を離れて、奥羽象潟(きさがた)の暑き日に面(おもて)をこがし、高砂子(たかすなご)歩み苦しき北海の荒磯にきびすを破りて、今年湖水の波にただよふ。鳰の浮巣の流れとどまるべき葦の一本(ひともと)のかげたのもしく、軒端ふきあらため、垣根ゆひそへなどして、卯月の初めいとかりそめに入りし山の、やがて出でじとさへ思ひそみぬ。

さすがに春の名残も遠からず、つつじ咲き残り、山藤松にかかりて、時鳥(ほととぎす)しばしば過ぐるほど、宿かし鳥のたよりさへあるを、木啄(きつつき)のつつくともいはじなど、そぞろに興じて、魂、呉・楚東南に走り、身は瀟湘・洞庭に立つ。山は未申にそばだち、人家よきほどに隔たり、南薫(なんくん)峰よりおろし、北風湖(うみ)を浸して涼し。比叡(ひえ)の山、比良の高根より、辛崎の松は霞こめて、城あり、橋あり、釣たるる船あり、笠取に通ふ木樵(きこり)の声、ふもとの小田(おだ)に早苗とる歌、蛍飛びかふ夕闇の空に水鶏のたたく音、美景物として足らずといふことなし。中にも三上山は士峰(しほう)の俤に通ひて、武蔵野の古き住みかも思ひ出でられ、田上山(たなかみやま)に古人をかぞふ。

小竹生(ささほ)が嶽(たけ)・千丈が峰・袴腰といふ山あり。黒津の里はいと近う茂りて、「網代守(も)るにぞ」と詠みけん『万葉集』の姿なりけり。なほ眺望くまなからむと、うしろの峰に這ひ登り、松の棚作り、藁の円座(えんざ)を敷きて、猿の腰掛と名付く。かの海棠(かいどう)に巣を営(いとな)び、主簿峰(しゅぼほう)に庵を結べる王翁(おうをう)・徐栓(じょせん)が徒にはあらず。ただ睡癖(すいへき)山民と成って、孱顔(さんがん)に足を投げ出(い)だし、空山に虱をひねつて坐す。たまたま心まめなる時は、谷の清水を汲みてみづから炊ぐ。とくとくの雫(しずく)を侘びて、一炉(いちろ)の備へいとかろし。はた、昔住みけん人の、ことに心高く住みなしはべりて、たくみ置ける物ずきもなし。持仏一間を隔てて、夜の物納むべき所など、いささかしつらへり。

さるを、筑紫高良山(こうらさん)の僧正は、賀茂の甲斐何某(なにがし)が厳子(げんし)にて、このたび洛にのぼりいまそかりけるを、ある人をして額を乞ふ。いとやすやすと筆を染めて、「幻住庵」の三字を送らる。やがて草庵の記念(かたみ)となしぬ。すべて、山居といひ、旅寝といひ、さる器(うつはもの)たくはふべくもなし。木曾の檜笠、越の菅蓑(すがみの)ばかり、枕の上の柱にかけたり。昼はまれまれ訪(とぶら)ふ人々に心を動かし、或(ある)は宮守の翁(おきな)、里の男(をのこ)ども入り来たりて、「猪の稲食ひ荒し、兎の豆畑(まめばた)に通ふ」など、わが聞き知らぬ農談、日すでに山の端(は)にかかれば、夜座(やざ)静かに、月を待ちては影を伴ひ、燈火(ともしび)を取りては罔両(もうりょう)に是非をこらす。

かく言へばとて、ひたぶるに閑寂を好み、山野に跡を隠さむとにはあらず。やや病身、人に倦んで、世をいとひし人に似たり。つらつら年月の移り来し拙き身の料(とが)を思ふに、ある時は任官懸命の地をうらやみ、一たびは仏離祖室の扉(とぼそ)に入らむとせしも、たどりなき風雲に身をせめ、花鳥に情を労じて、しばらく生涯のはかりごととさへなれば、つひに無能無才にしてこの一筋につながる。「楽天は五臓の神(しん)を破り、老杜は痩せたり。賢愚文質の等しからざるも、いづれか幻の住みかならずや」と、思ひ捨てて臥しぬ。

先づ頼む椎の木も有り夏木立 ](「幻住庵の記(元禄3年4月6日~7月23日 47歳)」他)

https://www2.yamanashi-ken.ac.jp/~itoyo/basho/genjuan/genju000.htm

芭蕉の「先づ頼む椎の木も有り夏木立」には、西行の「ならび居て友を離れぬ子がらめの塒(ねぐら)に頼む椎の下枝」(『山家集/下/雑の部』)を踏まえている。

東洋城の「続一畳庵」では、これらの、芭蕉の「幻住庵記」には、一言も触れず、次の、寒山作の「五言律詩」を、「姑(コ=シバラ)く聴け、続け。古詩あり。」として、引用している。

[詩三百三首 其三 ・唐 · 寒山(五言律詩)

其四十四

https://sou-yun.cn/poemindex.aspx?dynasty=Tang&author=%E5%AF%92%E5%B1%B1&lang=t

独臥重巌下(独リ臥ス重巌(チョウガン)ノ下(モト))

蒸雲晝不消(蒸雲昼モ消エズ)

室中雖澳靉(室中澳靉(オウアイ)ナリト雖モ)

心裏絕喧囂(心裏(シンリ)喧囂(ケンゴウ)ヲ絶ツ)

夢去遊金闕(夢ハ去ッテ金闕(キンケツ)ニ遊ビ)

魂歸度石橋(魂ハ帰ッテ石橋(シャッキョウ)ヲ度ル)

拋除鬧我者(拋除(ホウジョ)ス我ヲ鬧(サワガ)ス者)

歷歷樹間瓢(歴々(レキレキ)タル樹間ノ瓢(ヒサゴ)) ]

この寒山作の「五言律詩」の後に、次の自作の句を結びとしている。

秋風や鳴るとしいへば世のうつろ(東洋城「続一畳庵」)

この上五の「秋風や」は、やはり、芭蕉の「秋の風・秋風」が背後に潜んでいよう。

1 荻の声こや秋風の口うつし(「続山井」、寛文6年(1666)、芭蕉23歳以前。)

2 秋風の鑓戸の口やとがりごゑ(「続山井」、寛文6年(1666)、芭蕉23歳以前。)

3 枝もろし緋唐紙破る秋の風(「六百番誹諧発句合」、延宝5年(1677)、芭蕉34歳。)

4 蜘何と音(ね)をなにと鳴(なく)秋の風(「向之岡」、延宝8年(1680)、芭蕉37歳以前。)

5 猿を聞く人捨子に秋の風いかに(「野ざらし紀行」、貞享元年(1684)、芭蕉41歳。)

6 義朝の心に似たり秋の風(「野ざらし紀行」、貞享元年(1684)、芭蕉41歳。)

7 秋風や薮も畠も不破の関(「野ざらし紀行」、貞享元年(1684)、芭蕉41歳。)

8 たびねして我が句を知れや秋の風(「野ざらし紀行絵巻」、貞享2年(1685)、芭蕉42歳。)

9 東にしあはれさひとつ秋の風(「伊勢紀行跋真蹟」、貞享3年(1686)、芭蕉43歳。)

10 たびにあきてけふ幾日やら秋の風(「真蹟集覧」、貞享5年7月、芭蕉45歳。)

11 身にしみて大根からし秋の風(「更級紀行」、貞享5年、芭蕉45歳。)

12 あかあかと日は難面(つれなくも)も秋の風(「おくのほそ道」、元禄2年(1689)、芭蕉46歳。)

13 塚も動け我泣くこゑは秋の風(「おくのほそ道」、元禄2年(1689)、芭蕉46歳。)

14 桃の木の其葉ちらすな秋の風(「泊船集」、元禄2年(1689)、芭蕉46歳。)

15 石山の石より白し秋の風(「おくのほそ道」、元禄2年(1689)、芭蕉46歳。)

三 『東洋城全句集/中巻/昭和二十六年(七十四歳)』には、「一畳庵/四十八句」として、東洋城の「一畳庵」での四十八句が収載されている。

そのうちの、「俳誌・渋柿(450号/昭和26・10)」所収の「東洋城近詠 一疊庵/p18~18」の句(下記の十八句)の冒頭の一句は、次の「秋風や」の一句である。

秋風や一畳庵の破障子(「俳誌・渋柿(450号/昭和26・10)」所収「一畳庵」の冒頭の句)

「俳誌・渋柿(450号/昭和26・10)」所収「一畳庵(十八句)」と「凝視(ひむがし=東洋城))

この東洋城の「東洋城近詠/一畳庵」の、そこに表示されている「即景(右側)と即事(左側)と、その区分けによる「即景(右側)」の九句と、「即事(左側)」の九句とが、これまた、

「即景(右側の九句)=客観・写生の句=「子規・虚子の『ホトトギス』の流れの句」」と、「即事(左側の九句)=主観・心境・境遇の句=「子規・漱石・東洋城の『渋柿』の流れの句」」と、そんな、東洋城の、その作句、そして、その選句の、そんな心配りの、その一端のようなものが見え隠れしているように思える。

そして、その「心配り」は、その「一畳庵(十八句)」の下段に表示されている「凝視(ひむがし=東洋城)」の、その「子供好き=子供の食事の際の仕草とその親の躾など」の、その「一畳庵そして、その近傍との、その「家族的な触れ合い」の描写(「凝視」)」に、東洋城の、その全貌の一端を解明する、そのキィーワードが潜んでいるように思われる。

四 この『東洋城全句集/中巻/昭和二十六年(七十四歳)』の中に、「寒山玲瓏/九句」と、当時の東洋城の「寒山=寒山の漢詩」に寄せてのものが収載されている。

背に重荷荷坂どこまでの暑さかな(東洋城「寒山玲瓏/九句」の一句目)

[登陟寒山道(寒山道ニ登陟(トウチョク)スルモ)

寒山路不窮(寒山路ハ窮(キワ)マラズ)

谿長石磊磊(谿(ケイ)ハ長ク石ノ磊磊(ラクラク)タル)

澗闊草濛濛 (澗(カン)ハ闊(ヒロ)ク草ノ濛濛(モウモウ)タリ)

苔滑非關雨(苔ハ滑ラカナリ雨ニ關(セキ)スル非ザルニ)

松鳴不假風(松ハ鳴クナリ風ニ假(カ)ハザルニ)

誰能超世累(誰カ能ク世累(セイルイ)ヲ超(チョウ)スルモノゾ)

共坐白雲中(共ニ白雲ノ中ニ坐セン)

https://ameblo.jp/sisiza1949-2/entry-12676430293.html ]

径途絶えけり慟哭す草茂み(東洋城「寒山玲瓏/九句」の二句目)

[可笑寒山路(笑ウベシ寒山ノ路)

而無車馬蹤(而シテ車馬ノ蹤(アト)モ無シ)

聯渓難記曲(聯(ツラ)ナレル渓ハ曲ヲ記シ難ク)

畳嶂不知重(畳(カサ)ナレル嶂ハ重ヲ知ラズ)

泣露千般草(露ニハ泣ク千般ノ草)

吟風一様松(風ニハ吟ズ一様ノ松)

此時迷径処(コノ時径ニ迷(マヨ)エル処)

形問影何従(形影ニ問ワントイルモ何レニカ従(ヨ)ラン) 」

http://www.mugyu.biz-web.jp/nikki.31.09.03.htm

正直に生きて棺や夏の月(東洋城「寒山玲瓏/九句」の三句目)

[荘子説送終(荘子ハ送終ヲ説クニ)

天地爲棺槨(天地ハ棺槨(カンカク)ヲ爲ストス)

吾歸此有時(吾ハ此ノ有時ニ歸シ)

唯須一番箔 (唯ダ須ラク一番箔トナスベキノミ)

死将餧青蠅(死ハ将ニ青蠅ヲ餧(カ)ハントシ)

吊不勞白鶴(吊(トムラ)ヒハ白鶴ヲ勞サズ)

餓著首陽山(餓(ウ)エヲ首陽山ニ著ハセバ)

生廉死亦樂(生ハ廉(ヤス)ク死モ亦タ樂シ) ]

https://ameblo.jp/sisiza1949-2/entry-12672535285.html

この道や逝く人ばかり木下闇(東洋城「寒山玲瓏/九句」の四句目)

[四時無止息(四時ハ止ミ息(イコ)フコト無ク)

年去又年來(年ハ去リ又年ハ來ル)

萬物有代謝(萬物ニ代謝有ルモ)

九天無朽摧 (九天ハ朽チ摧(カ)カルルコト無シ)

東明又西暗(東ノ明カレバ又タ西ハ暗ク)

花落復花開(花ノ落ツルモ復タ花ハ開ク)

唯有黄泉客(唯ダ黄泉ノ客有ルノミニシテ)

冥冥去不迴(冥冥トシテ去リ迴ラズ) ]

https://ameblo.jp/sisiza1949-2/entry-12674261618.html

夏秋と寒く茂や世を隔て(東洋城「寒山玲瓏/九句」の五句目)

[有一餐霞子(ヒトリノ餐霞子(サンカシ)有リ)

其居諱俗遊(ソノ居ニハ俗遊ヲ諱(イ)ム)

論時実蕭爽(論時ハ実ニ蕭爽(ショウソウ)ニシテ)

在夏亦如秋(夏ニ在リテモ亦タ秋ノ如シ)

幽澗常瀝瀝(幽澗(ユウカン)ハ常ニ瀝瀝(レキレキ)タリ)

高松風颼颼(高松(コウショウ)ハ風ニ颼颼(シュウシュウ))

其中半日坐(其ノ中ニ半日坐スレバ)

忘却百年愁(百年ノ愁イヲ忘却ス)

https://note.com/kazmas/n/n70e3aeb989f8

涼しさや樹下声張りて無宇の本(東洋城「寒山玲瓏/九句」の六句目)

[家住緑巌下(家ハ緑巌ノ下ニ住シ)

庭蕪更不芟(庭ハ蕪(ア)レルモ更に芟(カ)ラズ)

新藤垂繚繞(新藤ハ繚繞(リョウジョウ)ト垂レ)

古石豎巉巖 (古石ハ巉巖(ザンガン)ノ豎(タ)ツ)

山果獮猴摘(山果ハ獮猴(ビコウ)ガ摘ミ)

池魚白鷺銜(池魚ハ白鷺ガ銜(クラ)フ)

仙書一两巻(仙書ノ一两(一・二)巻アレバ)

樹下讀喃喃(樹下ニ喃喃(ナンナン)ト讀ム) ]

https://ameblo.jp/sisiza1949-2/entry-12674085689.html

百畳の一畳に身を昼寝かな(東洋城「寒山玲瓏/九句」の七句目)

[琴書須自随(琴書ハ須ラク自カラ随フベク)

禄位用何爲(禄位ハ何ノ爲ニカ用ヒン)

投輦從賢婦(輦(レン)ヲ投ゲテ賢婦ニ從フ)

巾車有孝兒 (巾車(キンシャ)ニ孝兒有リ)

風吹曝麥地(風ノ吹ケバ麥地ヲ曝(サラ)シ)

水溢沃魚池(水ノ溢(アフ)レバ魚池ヲ沃ス)

常念鷦鷯鳥(常ニ鷦鷯(サザキ)ノ鳥ヲ念ヒ)

安身在一枝(身ヲ安ンズ一枝ニ在ルヲ)

https://ameblo.jp/sisiza1949-2/entry-12671892631.html

来にし道忘れ果て薬摘みにけり(東洋城「寒山玲瓏/九句」の八句目)

[欲得安身處(身ヲ安ンズル處ヲ得ント欲セバ)

寒山可長保(寒山コソ長ク保ツベシ)

微風吹幽松(微風ハ幽松ニ吹キ)

近聽聲愈好 (近クニ聽ク聲ハ愈々好シ)

下有斑白人(下ニ斑白ノ人有リテ)

喃喃讀黄老(喃喃(ナンナン)トシテ黄老ヲ讀ム)

十年歸不得(十年歸ルヲ得ズンバ)

忘却來時道(來タル時ノ道ヲ忘却ス)

https://ameblo.jp/sisiza1949-2/entry-12674904001.html

九維六極褌もせずに裸かな(東洋城「寒山玲瓏/九句」の九句目)

[六極常嬰困(六極ハ常ニ困ヲ嬰(メグ)ラシ)

九惟徒自論(九惟ハ徒ラニ自ラ論ズルノミ)

有才遺草澤(有才ナレバ草澤ヲ遺シ)

無藝閉蓬門 (無藝ナレバ蓬門(ホウモン)ヲ閉ヅ)

日上巌猶暗(日ノ上ルモ巌ハ猶ホ暗ク)

煙消谷尚昏(煙ノ消ユルモ谷ハ尚ホ昏シ)

其中長者子(其ノ中ニ長者ノ子)

箇箇總無裩(箇箇トシテ總テ裩(コン)無シ)

https://ameblo.jp/sisiza1949-2/entry-12676611718.html

曽我簫白「寒山拾得図」(双幅)

https://1000ya.isis.ne.jp/1557.html

光琳画・乾山書「銹絵寒山拾得図角皿」 重要文化財:江戸時代(18世紀):京都国立博物館蔵 二枚 三・三×二一・八㎝ 二・八×二一・八㎝

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-06-26

【 二枚の皿に寒山と拾得の図を描いた角皿で二枚一組になっている。寒山図の土坡に打たれた点描に光琳独特のリズムが感じられる。寒山図には「青々光琳画之」、拾得図には「寂明光琳画之」と落款を書しているので、やはり元禄十四年以前の作であろうか。拾得図の賛に「従来是拾得 不是偶然称 別無親眷属 寒山是我兄 両人心相似 誰能徇俗情 若問年多少 黄河幾度清」とあり、兄光琳の協力を得て作陶に生きようとする乾山の心がしのばれ、鳴滝初期の代表作の一つに挙げられる。 】 (『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』所収「作品解説287」)

五 年譜の「伊予に避暑、引つづき一畳庵にて越年。松山にて子規五十年忌を修し「子規没後五十年」執筆。皇太后大喪。」の、その「皇太后大喪」の折の、東洋城の句は、下記のとおりである。

貞明皇后大喪の儀終(はて)の御旅の

霊柩列車を見送り奉る

日盛(ひざかり)に落す涙や霊柩車

「貞明皇后大喪の儀」は、昭和二十六年(一九五一)六月二十二日の、「連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)」による占領下で行われた。

「1951年(昭和26年)6月の貞明皇后大喪」(「ウィキペディア」)

因みに、「大正天皇の大喪」は、昭和二年(一九二七) 二月七日から翌二月八日にかけて行われた。この時、東洋城、五十歳。この「大正天皇」の生母は、「伯爵柳原前光の妹」で、その「伯爵柳原前光の妻・初子」は、「東洋城の母(敏子)」の、その「初子」の妹にあたる。

そして、東洋城の「結婚は許されず、東洋城が生涯独身を貫ぬいた」と相手方の女性と目せられて「柳原白蓮」は、その「伯爵柳原前光」の「妾の子」で、東洋城とは、血縁関係のない従兄妹(いとこ)同士ということになる。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-15

「1927年(昭和2年)、大正天皇の大喪」(「ウィキペディア」)

(「大正天皇と私」より六句)

冬ごもり何に泣きたる涙かな

人の子におはす涙や時鳥

維武揚る微臣秋天をうたふべく

いくさ船並ぶや海の原の秋

草も木もこがらし防げ君が為め(前書「謹祷」)

神去りましゝ夜の凍る大地かな(前書「百姓相泣」)

とにもかくにも、東洋城にとって、この昭和二十六年(一九五一)、七十四歳時の、生まれ故郷の「伊予(愛媛・「松山・宇和島」)」の、その仮住まいの「一畳庵」は、さながら、「西行の和歌における、宋祇の連歌における、雪舟の繪における、利休の茶における、其貫道する物は一なり。」(芭蕉「笈の小文(序」)の、その「西行・宗祇・雪舟・利休・(そして、芭蕉)」の、その「漂泊の詩人たち」の、その根源に宿している「寒山詩」(唐の隠者寒山の詩を収録した詩集。正式名称は『寒山子詩集』。通常もう二人の隠者拾得と豊干の詩も併集するため、『三隠集』『三隠詩集』とも呼ばれる。)を、紐解いていたこというは、これは、ここに、特記して置く必要があろう。

東洋城の「俳誌・渋柿」(管見)その四 [東洋城・豊隆・青楓]

その三「俳誌・渋柿(431号/昭和25・3)・東洋城『悼野上氏(臼川・豊一郎)』など」

E8A1A8E7B499.jpg)

「俳誌・渋柿(431号/昭和25・3)」表紙

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071562/1/1

E5B7BBE9A0ADE69687E383BBE79BAEE6ACA1.jpg)

「俳誌・渋柿(431号/昭和25・3)」(巻頭言「荻窪から(小宮豊隆)」・目次)

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071562/1/2

.jpg)

「俳誌・渋柿(431号/昭和25・3)」(東洋城「西に向つて言ひ東に」・「悼野上豊一郎君」)

(目次)

[卷頭語 / 秋谷立石山人/表一

荻窪から / 小宮蓬里野人/表二

卷頭句 / 東洋城/p1~12

句作問答/p1~13

讀人不知の作者 / 城/p14~15

同 句作問答/p15~

松古堂氏逝 / 東洋城/p15~15

卷頭句(脱漏)/p15~15

西に向つて言ひ東に / 東洋城/p16~16

伊豫指導に就て / 東洋城/p16~

悼野上氏 / 城/p16~16

西下餘喘(5) / 東洋城/表四

ドヤ[ドヤ] / ひむがし

奧付/表紙の三

前號正誤/表紙の三

伊豫指導日程/表紙の三

題僉 / 夏目漱石 ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)

(東洋城年譜)(『東洋城全句集(中巻)』所収)

昭和十九年(1944) 六十七歳

空襲激しくなり浅間山麓に籠山し、昭和二十四年に至る。『続山を喰ふ』『不衣の句を講ず』を連載。紙の配給減り十六頁の「渋柿」となる。

昭和二十年(1945) 六十八歳

宇和島の邸宅土蔵戦火に会ひ、始祖伝来の家宝を失ふ。信州より焦土の都往復、「渋柿」の刊行続く。『楽木林森』『八月十四日以降』連載。能成文部大臣に親任。

昭和二十一年(1946) 六十九歳

敗亡の後の困難と闘ひ、熱情と至誠を傾注して「渋柿」の毎月発行を指揮す。村上霽月没。

昭和二十二年(1947) 七十歳

「渋柿」四百号に達す。露伴没。

昭和二十三年(1948) 七十一歳

古稀を迎ふ。「古稀遺言」連載。伊予を遍歴。

昭和二十四年(1949) 七十二歳

浅間山麓より帰京。「山籠解脱記」「流浪記」連載。伊予を遍歴指導。伊予小野小学校に、句碑建つ。十二月、森田草平没。

昭和二十五年(1950) 七十三歳

伊予の山峡に一畳庵を結び、滞留五か月に及ぶ。松山太山に句碑、宇和島の邸宅に句碑建つ。寺田寅彦全集編纂。二月、野上臼川没。

(「一畳庵(十句)」) (『東洋城全句集(中巻)』所収)

門無くて柿の一本や冬の立つ

茅屋根の茅の厚みや冬に入る

冬灯(※ふゆともし)一畳庵の障子かな

鶲来(※ひたきく)の楓枯枝や冬籠

西吹けば昼も戸閉(※とざ)す冬籠

冬籠るや隣の寺の暁(※あけ)の鐘

日々夜々(※ひびよよ)や前山雪の消え積り

行年(※ゆくとし)峡(※たに)に日当る口の方

年守(※としもる)や松山五里の峡(※たに)の里

(管見)

一 小宮豊隆の「巻頭言」は、これまでの「中野から」が「荻窪から」に変わっている。これは、昭和二十四年(一九四九)三月に、「杉並区沓掛町一七九」に自宅をもとめて転居したことによる。「渋柿(421号)/ 昭和24・5」に、「沓掛町」は、「信州の沓掛と混同され易い。多く下車する駅の名をとつて、『荻窪から』といふ事にしたい。」と記されている。

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071552/1/2

この「荻窪から」(小宮蓬野里人)の次に、「流浪記(2)僑居 荷捌き 山廬再訪 」(東洋城)が続き、その「奥付」で、「下山移住に就ひては流浪遍歴を旨とし一所不在の」とし、殊に、

東洋城の故郷ともいうべき「松根家(宇和島藩伊達家=母方)」の、その「伊予(松山藩・宇和島藩の各地)」を、その「伊予俳諧道場」逍遥の旅に明け暮れることとなる。

そこで、「一畳庵(十句)」) (『東洋城全句集(中巻)』所収)を、今に遺している。

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071564/1/2

二 「伊予俳諧道場」の逍遥で、東洋城が、昭和二十五年(一九五〇)八月から翌年三月まで滞在して「一畳庵」と名付けた、松山から東へ約十九キロの「川内町河之内音田」の「惣河内神社」の社務所の一隅が、その名なのである。

「一畳庵」(「いよ観ネット」)

https://www.iyokannet.jp/spot/3438

「今治・松山・東温(川内町河之内音田=惣河内神社=一畳庵)・大洲・宇和島」

https://www.iyokannet.jp/spot/3438

この「惣河内神社」の宮司が、「渋柿」の同人の「巨星塔(きょせいとう)」(本名「佐伯惟揚(これあき)」)で、当時は地元の「三内中学校」の校長も兼ねていた。東洋城は、旧居のある「大洲」ではなく、ここの辺鄙な「惣河内神社=一畳庵」が、一番心休まる所のようで、翌年の昭和二十六年(一九六一)の八月から、その翌年の二月まで、実に、十五か月間も、ここを仮住まいとした。

これらのことについて、昭和二十六年(一九六一)二月号から六月号にかけて「一畳庵(之記)」を下記のとおり連載している。

昭和二十六年(一九六一)二月号「一疊庵(1) / 東洋城/p1~1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071573/1/2

昭和二十六年(一九六一)三月号「一疊庵(2) / 東洋城/p16~16」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071574/1/10

昭和二十六年(一九六一)四月号「一疊庵(3) / 東洋城/p1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071575/1/2

昭和二十六年(一九六一)五月号「一疊庵(4) / 東洋城/p1~1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071576/1/2

昭和二十六年(一九六一)六月号「一疊庵(5)終 / 東洋城/p1~1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071577/1/2

三 昭和二十五年(一九五〇)二月に「野上臼川(豊一郎)」が没した。「野上臼川(豊一郎)」への、東洋城の悼句は次のとおりである。

悼野上豊一郎君 望幽招魂

きさらぎや君後(※のち)ジテに今一(※ひと)たび

その前年(昭和二十四年=一九四九)十二月に、「野上臼川(豊一郎)」と「法政騒動(学内紛争)」(昭和八年=一九三三)で確執のあった「森田草平」が没している。

「漱石十弟子(漱石十二弟子)」のうち、物故者は下記の六人ということになる。

寺田寅彦(明治十一=一八七八・十一月~昭和十年=一九三五)

鈴木三重吉(明治十五年=一八八二~昭和十一年=一九三六)

岩波茂雄(明治十四年=一八八一・八月~昭和二十一年=一九四六)

赤木桁平(明治二十四年=一八九一~昭和二十四年=一九四九・十二月十日)

森田草平1881年(明治十四年=一八八〇〉~昭和二十四年=一九四九・十二月十四日)

野上臼川(豊一郎) (明治十六年=一八八三~昭和二十五年年=一九五〇二月二十三日)

なお、「漱石十弟子(漱石十二弟子)」などについては、下記のアドレスなどで触れている。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2024-02-17

また、「法政騒動(学内紛争)」(昭和八年=一九三三)関連については、下記のアドレスなどで紹介している。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-08

(参考その一) 松根東洋城の「一畳庵」周辺

https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:1/6/view/1215

[ 一畳庵と名付けたのは松根東洋城本人であり、彼はここに昭和25年(1950年)8月から翌年3月までと、昭和26年8月から翌年2月までの2回、計15か月滞在し、俳誌『渋柿』の選句、弟子たちの指導に当たっていた。

惣河内神社の宮司は俳人佐伯巨星塔(きょせいとう)(本名惟揚(これあき)、1898~1984年)、その長女が**さんである。

「父(巨星塔)は若いころ書店で俳誌『渋柿』と出会い、東洋城先生(以下弥生さんの話の中に出てくる先生は松根東洋城を指す。)の指導を受けるようになりました。先生がなぜわたしの家に滞在されるようになったかよく分かりませんが、お弟子さんの中のだれかの紹介ではなかったかと思います。問い合わせてみると『どうぞおいでください。』ということになったのでしょう。社務所は住宅兼用(昭和41年〔1966年〕まで)でしたから、先生とわたしども家族とは一つ屋根の下で住むことになったのです。わたしには妹が4人いますが、下の二人がまだ小さくて、先生に大変かわいがっていただきました。また父をはじめお弟子さんたちも温かくもてなしました。そのようなことが、二度にわたり長期滞在をなさった理由の一つになったのかもしれません。

一畳庵については、先生の『一畳庵の記』に詳しく書かれていますが、社務所の南西の隅、わずか畳一枚の部屋(座敷の廊下のような部分)のことです。実際は南西の角の半畳も使っておられたので一畳ではなく一畳半です。先生も『そこで一畳庵は正確に尺を入れたら、一畳半庵でなくてはならぬが、』と述べておられますが、さらに筆を続けて『そこはそれ無断越境の気安さ、又蒲団(ふとん)を捲(ま)くって置けば他に場席を塞(ふさ)がなくても机も書座も事足ること故矢張(やはり)一畳庵でいいと思ふ。』と理屈をつけておられます。布団は敷きっぱなし、人が来られると二つ折りにして、南の畳敷きの縁側に置いてある机を挟んで対座されるのでした。

先生がわが家に滞在しておられたころ、わたしは松山で学生生活をしていて家には時々帰る程度でしたから、先生がお弟子さんをどのように指導しておられたのかよく知りませんが、両親の話によると、お弟子さんたちは先生の前では緊張していたようです。問答形式を通して追及し、相手に考えさせるような指導(安易に添削などしない。)をされたと聞いています。お弟子さんたちは難儀したということです。先生の指導は厳しかったというのはこういう指導だったからでしょう。しかし、相手の気持ちをつかむのが上手な先生でしたから、お弟子さんも指導が厳しいからやめようと思っても、どこかに心のつながりをつくってくださるので、続けられたのだと思います。

母も俳句をつくっていました(俳号松花(しょうか))。しかし、先生のお世話と子供たちの養育とで大変でしたので『俳句はつくれません。』と先生に言うと、『忙しいと言うが、その家事の中にも題材があるのではないか。』と言われ多少は詠んでいました。ほめられたこともあったといいます。ある時は『うん、松花、なかなかうまい。君は松花じゃなくて大家だよ。』と先生に言われたそうです。先生には厳しい反面こんなところもあったので、もうやめたと思ってもそんなことを言われるとおかしくなって、また思い直して俳句を詠んだと母は話していました。とにかく先生の一畳庵での生活は充実したものであり、先生はこの庵(いおり)のくらしが大変気に入っておられた御様子でした。

この一畳庵といわれる社務所は神社の所有です。かやぶきなのですが、神社の予算ではかやぶき屋根の維持ができません。やむを得ず町に届け出て(町の有形文化財に指定されているので)、トタンをかぶせました。昔どおりかやぶきの姿を残してほしいという声もありますし、俳文学関係の貴重な建物でもありますので、将来条件さえ整えば、またもとのかやぶきに戻したいと思っています。」 ](データベース『えひめの記憶』)

(参考その二) 「 東洋城と5人姉妹(「佐伯巨星塔」家続)周辺

http://www.trancewave.tv/~iyosaiken/saiken/1997_04.php

[ 一畳庵

惣河内(そうごううち)神社入り口にあるウラジロガシの巨木を見ながら鳥居をくぐる。右手に東洋城の「山屏風春の炬燵にこもるかな」の句碑があった。石段をあがり、参拝する。拝殿の左手に咲く、桜を見ながら社務所の方に歩いていくと、東洋城の愛弟子、佐伯巨星塔(きょせいとう)氏の長女にあたる佐伯弥生さんが庭の手入れをされていた。社務所の建物は茅葺きにトタンを被せてはあるが、東洋城が滞在したときのままである。弥生さんが、障子を開け放って、東洋城が愛用した机の上に遺影を置き、庭に咲く紫紺の花を活けてくださった。温かい、春らしい日である。下の県道を走る車の音が時々聞こえてくるが、それもどことなく長閑(のどか)に聞こえる。

東洋城は、昭和25年73歳の春、伊予の門人たちを教えに来て、佐伯家に1泊した。質朴な茅葺きの社務所兼用の住宅、庭の老松、野鳥の鳴き声、庭前に広がる棚田の風景、金比羅寺の大杉、そして屏風の様に囲む山々。河之内の風物と人情がすっかり気に入った東洋城は夏に佐伯家を再訪し、そのまま、居着いてしまうのである。東洋城は、佐伯家玄関脇の庭に面した8畳間の東角の1畳をカーテンで仕切って借り受け、自ら「1畳庵」と命名した。布団は敷きっぱなしで、巨星塔氏をはじめ弟子が来たときには、布団を押しやって座り、1畳の隣の半畳に置いた机を隔てて弟子と向き合い指導した。痩身長躯、俳句については俗事を一顧だにしなかった東洋城の指導は峻烈を極めた。弥生さんは直立不動で叱られている父巨星塔氏の姿をよく覚えておられるそうだ。「ふだんは優しい方やったんですけど、俳句だけは別でした。父はもうほんとうに巨星塔なんて大きな俳号でしたけど、こんなに小さくなってましたよ」と体をすぼめて笑われる。しかし、さすがの東洋城も、食事から、洗濯、足袋の繕い、原稿の清書に至るまで、身の回り一切の面倒を引き受けてくれたカヲル夫人には頭が上がらなかった。「ある時、先生がね。母に俳句をやらんかって勧められたんです。そしたら、母がね、めずらしく逆らったんですよ。先生、私は先生の食事も作らなければならないし、洗濯もしないといかんし、子供たちの面倒もみなければいけない。ですから、とても俳句なんかひねってられませんいうてね」。手きびしい反撃にあった東洋城は、それでも「カヲルさん。俳句はね、身近なものを題材にして作るものだから、大根を切りながらでもできるんだよ」と答えたそうである。結局、カヲル夫人も俳句を始めた。カヲル夫人の俳号は松花という。生まれ育った在所である松本の松からとったものだ。「それがね。母の俳句は身近なものを題材にということに徹したのがよかったのか、結構なとこまでいったんですよ」。

「足袋刺すや 子らそれぞれの足のくせ 松花」

巨星塔氏とカヲルさんとの間に5人の娘さんがあった。長女の弥生(やよい)さん、次女の昭子(あきこ)さん、3女の嘉寿子(かずこ)さん、4女の綾子(あやこ)さん、5女の二三子(ふみこ)さんである。この、5人姉妹の足袋を繕いながら詠んだカヲル夫人の句を見た東洋城は「松花(ショウカ)君、君は小家じゃなくて大家だよ」と言って心から嬉しそうであったという。

百日櫻と5人姉妹

惣河内神社には、四季桜の1種で、東洋城が「百日櫻」と命名して愛惜した桜の木がある。巨星塔氏の母上が大正2年に植えられたものだ。庭の池の片隅に東洋城が揮毫した百日櫻の碑が残っている。今も変わらず、10月のはじめに花をつけ、白猪の滝が氷結する正月にも咲いて春を迎える。

夏目漱石は「東洋城は俳句本位の男である。あらゆる文学を17字にしたがるばかりではない、人生即俳句観を抱いて、道途(どうと)に呻吟(しんぎん)している」と言った。しかし、孤独な東洋城も呻吟ばかりはしていなかったのである。

たとえ、ひとときにもせよ、老境にあって、伊予の山峡でこの美しい百日櫻を見、庭に来る「ひたき」を愛で、桜にもまして可憐な愛弟子の5人娘に囲まれて過ごすという幸せを持ったのである。5女の二三子さんが修学旅行で東京に出かけたときのことだ。愛する孫かとも思う二三子さんを案内しようと東洋城が宿に迎えに来た。長身の東洋城は、何時に変わらぬ作務衣にもんぺ姿。落とさぬように、紐で手袋を首に掛け、腰にはこうもり傘をさしていたそうだ。二三子さんは、少し恥ずかしかったそうだが、東洋城は掻き抱くようにして連れ歩いたという。後に東京に嫁いだ3女の嘉寿子さんとも始終行き来があった。なにかというと東洋城は嘉寿子さんを頼った。最後の病に臥した東洋城をほとんど看護したのは嘉寿子さんであった。

弥生さんは、東洋城の滞在中、愛媛大学の学生で松山市に下宿していた。「先生は抹茶がたいへんお好きで、毎日、母に点ててくれいわれたそうです。母はお茶なんか習ったことないから、上手によう点てんいうとったんですが。私が少し習っていましたので、松山から帰ってきた時に点てて差し上げたら、弥生君のお茶はおいしいねえって言われました」。

昭和34年、巨星塔氏が還暦祝いの旅でカヲルさんと上京したときのことである。東洋城は夫妻を先導して浅草の仲見世へ行き、4歳になった弥生さんの長男弘(ひろむ)さんへのお土産にと、「赤胴鈴之助の面や髷(まげ)やそれから竹刀、白い袴」を大童で探し歩いたという。「仲見世へおもちゃあさりも長閑かな」そのときのことを詠んだ東洋城の句である。

東洋城は、ピーナッツを1日に10個と決めて机の上に置き、口寂しいときはそれを摘んだ。食事は多くは摂らなかったが、近在の弟子たちが、野菜や、豆腐、こんにゃくなどを届け、松山の弟子はバス便で肉や魚を届けてよこした。調理はすべてカヲル夫人が行った。生涯娶らず俳句一筋、家庭を持たなかった東洋城にとって、伊予河之内の「桜の園」は、桃源郷のようなところであったに相違ない。

「写真を東洋城に送ったら『赤胴君安着。あの写真、飯を食ふ時は食卓へ、机に居るときは机の上 どうもありがと 縫い物そのうち送る カヲルどの』と返事が来た。東洋城は巨星塔氏の初孫、弘さんを自分の孫のように愛した。」

「東洋城の鼻のサイン

『きみのかいた絵をおぢいちゃんがおくってくださった おもしろい じょうづにできたね ひろむくん』

東洋城は消息の末尾に鼻を一筆で書いた。東洋城は鼻の高い美男子であった。](「伊予細見」)

E8A1A8E7B499.jpg)

「俳誌・渋柿(431号/昭和25・3)」表紙

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071562/1/1

E5B7BBE9A0ADE69687E383BBE79BAEE6ACA1.jpg)

「俳誌・渋柿(431号/昭和25・3)」(巻頭言「荻窪から(小宮豊隆)」・目次)

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071562/1/2

.jpg)

「俳誌・渋柿(431号/昭和25・3)」(東洋城「西に向つて言ひ東に」・「悼野上豊一郎君」)

(目次)

[卷頭語 / 秋谷立石山人/表一

荻窪から / 小宮蓬里野人/表二

卷頭句 / 東洋城/p1~12

句作問答/p1~13

讀人不知の作者 / 城/p14~15

同 句作問答/p15~

松古堂氏逝 / 東洋城/p15~15

卷頭句(脱漏)/p15~15

西に向つて言ひ東に / 東洋城/p16~16

伊豫指導に就て / 東洋城/p16~

悼野上氏 / 城/p16~16

西下餘喘(5) / 東洋城/表四

ドヤ[ドヤ] / ひむがし

奧付/表紙の三

前號正誤/表紙の三

伊豫指導日程/表紙の三

題僉 / 夏目漱石 ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)

(東洋城年譜)(『東洋城全句集(中巻)』所収)

昭和十九年(1944) 六十七歳

空襲激しくなり浅間山麓に籠山し、昭和二十四年に至る。『続山を喰ふ』『不衣の句を講ず』を連載。紙の配給減り十六頁の「渋柿」となる。

昭和二十年(1945) 六十八歳

宇和島の邸宅土蔵戦火に会ひ、始祖伝来の家宝を失ふ。信州より焦土の都往復、「渋柿」の刊行続く。『楽木林森』『八月十四日以降』連載。能成文部大臣に親任。

昭和二十一年(1946) 六十九歳

敗亡の後の困難と闘ひ、熱情と至誠を傾注して「渋柿」の毎月発行を指揮す。村上霽月没。

昭和二十二年(1947) 七十歳

「渋柿」四百号に達す。露伴没。

昭和二十三年(1948) 七十一歳

古稀を迎ふ。「古稀遺言」連載。伊予を遍歴。

昭和二十四年(1949) 七十二歳

浅間山麓より帰京。「山籠解脱記」「流浪記」連載。伊予を遍歴指導。伊予小野小学校に、句碑建つ。十二月、森田草平没。

昭和二十五年(1950) 七十三歳

伊予の山峡に一畳庵を結び、滞留五か月に及ぶ。松山太山に句碑、宇和島の邸宅に句碑建つ。寺田寅彦全集編纂。二月、野上臼川没。

(「一畳庵(十句)」) (『東洋城全句集(中巻)』所収)

門無くて柿の一本や冬の立つ

茅屋根の茅の厚みや冬に入る

冬灯(※ふゆともし)一畳庵の障子かな

鶲来(※ひたきく)の楓枯枝や冬籠

西吹けば昼も戸閉(※とざ)す冬籠

冬籠るや隣の寺の暁(※あけ)の鐘

日々夜々(※ひびよよ)や前山雪の消え積り

行年(※ゆくとし)峡(※たに)に日当る口の方

年守(※としもる)や松山五里の峡(※たに)の里

(管見)

一 小宮豊隆の「巻頭言」は、これまでの「中野から」が「荻窪から」に変わっている。これは、昭和二十四年(一九四九)三月に、「杉並区沓掛町一七九」に自宅をもとめて転居したことによる。「渋柿(421号)/ 昭和24・5」に、「沓掛町」は、「信州の沓掛と混同され易い。多く下車する駅の名をとつて、『荻窪から』といふ事にしたい。」と記されている。

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071552/1/2

この「荻窪から」(小宮蓬野里人)の次に、「流浪記(2)僑居 荷捌き 山廬再訪 」(東洋城)が続き、その「奥付」で、「下山移住に就ひては流浪遍歴を旨とし一所不在の」とし、殊に、

東洋城の故郷ともいうべき「松根家(宇和島藩伊達家=母方)」の、その「伊予(松山藩・宇和島藩の各地)」を、その「伊予俳諧道場」逍遥の旅に明け暮れることとなる。

そこで、「一畳庵(十句)」) (『東洋城全句集(中巻)』所収)を、今に遺している。

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071564/1/2

二 「伊予俳諧道場」の逍遥で、東洋城が、昭和二十五年(一九五〇)八月から翌年三月まで滞在して「一畳庵」と名付けた、松山から東へ約十九キロの「川内町河之内音田」の「惣河内神社」の社務所の一隅が、その名なのである。

「一畳庵」(「いよ観ネット」)

https://www.iyokannet.jp/spot/3438

「今治・松山・東温(川内町河之内音田=惣河内神社=一畳庵)・大洲・宇和島」

https://www.iyokannet.jp/spot/3438

この「惣河内神社」の宮司が、「渋柿」の同人の「巨星塔(きょせいとう)」(本名「佐伯惟揚(これあき)」)で、当時は地元の「三内中学校」の校長も兼ねていた。東洋城は、旧居のある「大洲」ではなく、ここの辺鄙な「惣河内神社=一畳庵」が、一番心休まる所のようで、翌年の昭和二十六年(一九六一)の八月から、その翌年の二月まで、実に、十五か月間も、ここを仮住まいとした。

これらのことについて、昭和二十六年(一九六一)二月号から六月号にかけて「一畳庵(之記)」を下記のとおり連載している。

昭和二十六年(一九六一)二月号「一疊庵(1) / 東洋城/p1~1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071573/1/2

昭和二十六年(一九六一)三月号「一疊庵(2) / 東洋城/p16~16」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071574/1/10

昭和二十六年(一九六一)四月号「一疊庵(3) / 東洋城/p1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071575/1/2

昭和二十六年(一九六一)五月号「一疊庵(4) / 東洋城/p1~1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071576/1/2

昭和二十六年(一九六一)六月号「一疊庵(5)終 / 東洋城/p1~1」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071577/1/2

三 昭和二十五年(一九五〇)二月に「野上臼川(豊一郎)」が没した。「野上臼川(豊一郎)」への、東洋城の悼句は次のとおりである。

悼野上豊一郎君 望幽招魂

きさらぎや君後(※のち)ジテに今一(※ひと)たび

その前年(昭和二十四年=一九四九)十二月に、「野上臼川(豊一郎)」と「法政騒動(学内紛争)」(昭和八年=一九三三)で確執のあった「森田草平」が没している。

「漱石十弟子(漱石十二弟子)」のうち、物故者は下記の六人ということになる。

寺田寅彦(明治十一=一八七八・十一月~昭和十年=一九三五)

鈴木三重吉(明治十五年=一八八二~昭和十一年=一九三六)

岩波茂雄(明治十四年=一八八一・八月~昭和二十一年=一九四六)

赤木桁平(明治二十四年=一八九一~昭和二十四年=一九四九・十二月十日)

森田草平1881年(明治十四年=一八八〇〉~昭和二十四年=一九四九・十二月十四日)

野上臼川(豊一郎) (明治十六年=一八八三~昭和二十五年年=一九五〇二月二十三日)

なお、「漱石十弟子(漱石十二弟子)」などについては、下記のアドレスなどで触れている。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2024-02-17

また、「法政騒動(学内紛争)」(昭和八年=一九三三)関連については、下記のアドレスなどで紹介している。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-08

(参考その一) 松根東洋城の「一畳庵」周辺

https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:1/6/view/1215

[ 一畳庵と名付けたのは松根東洋城本人であり、彼はここに昭和25年(1950年)8月から翌年3月までと、昭和26年8月から翌年2月までの2回、計15か月滞在し、俳誌『渋柿』の選句、弟子たちの指導に当たっていた。

惣河内神社の宮司は俳人佐伯巨星塔(きょせいとう)(本名惟揚(これあき)、1898~1984年)、その長女が**さんである。

「父(巨星塔)は若いころ書店で俳誌『渋柿』と出会い、東洋城先生(以下弥生さんの話の中に出てくる先生は松根東洋城を指す。)の指導を受けるようになりました。先生がなぜわたしの家に滞在されるようになったかよく分かりませんが、お弟子さんの中のだれかの紹介ではなかったかと思います。問い合わせてみると『どうぞおいでください。』ということになったのでしょう。社務所は住宅兼用(昭和41年〔1966年〕まで)でしたから、先生とわたしども家族とは一つ屋根の下で住むことになったのです。わたしには妹が4人いますが、下の二人がまだ小さくて、先生に大変かわいがっていただきました。また父をはじめお弟子さんたちも温かくもてなしました。そのようなことが、二度にわたり長期滞在をなさった理由の一つになったのかもしれません。

一畳庵については、先生の『一畳庵の記』に詳しく書かれていますが、社務所の南西の隅、わずか畳一枚の部屋(座敷の廊下のような部分)のことです。実際は南西の角の半畳も使っておられたので一畳ではなく一畳半です。先生も『そこで一畳庵は正確に尺を入れたら、一畳半庵でなくてはならぬが、』と述べておられますが、さらに筆を続けて『そこはそれ無断越境の気安さ、又蒲団(ふとん)を捲(ま)くって置けば他に場席を塞(ふさ)がなくても机も書座も事足ること故矢張(やはり)一畳庵でいいと思ふ。』と理屈をつけておられます。布団は敷きっぱなし、人が来られると二つ折りにして、南の畳敷きの縁側に置いてある机を挟んで対座されるのでした。

先生がわが家に滞在しておられたころ、わたしは松山で学生生活をしていて家には時々帰る程度でしたから、先生がお弟子さんをどのように指導しておられたのかよく知りませんが、両親の話によると、お弟子さんたちは先生の前では緊張していたようです。問答形式を通して追及し、相手に考えさせるような指導(安易に添削などしない。)をされたと聞いています。お弟子さんたちは難儀したということです。先生の指導は厳しかったというのはこういう指導だったからでしょう。しかし、相手の気持ちをつかむのが上手な先生でしたから、お弟子さんも指導が厳しいからやめようと思っても、どこかに心のつながりをつくってくださるので、続けられたのだと思います。

母も俳句をつくっていました(俳号松花(しょうか))。しかし、先生のお世話と子供たちの養育とで大変でしたので『俳句はつくれません。』と先生に言うと、『忙しいと言うが、その家事の中にも題材があるのではないか。』と言われ多少は詠んでいました。ほめられたこともあったといいます。ある時は『うん、松花、なかなかうまい。君は松花じゃなくて大家だよ。』と先生に言われたそうです。先生には厳しい反面こんなところもあったので、もうやめたと思ってもそんなことを言われるとおかしくなって、また思い直して俳句を詠んだと母は話していました。とにかく先生の一畳庵での生活は充実したものであり、先生はこの庵(いおり)のくらしが大変気に入っておられた御様子でした。

この一畳庵といわれる社務所は神社の所有です。かやぶきなのですが、神社の予算ではかやぶき屋根の維持ができません。やむを得ず町に届け出て(町の有形文化財に指定されているので)、トタンをかぶせました。昔どおりかやぶきの姿を残してほしいという声もありますし、俳文学関係の貴重な建物でもありますので、将来条件さえ整えば、またもとのかやぶきに戻したいと思っています。」 ](データベース『えひめの記憶』)

(参考その二) 「 東洋城と5人姉妹(「佐伯巨星塔」家続)周辺

http://www.trancewave.tv/~iyosaiken/saiken/1997_04.php

[ 一畳庵

惣河内(そうごううち)神社入り口にあるウラジロガシの巨木を見ながら鳥居をくぐる。右手に東洋城の「山屏風春の炬燵にこもるかな」の句碑があった。石段をあがり、参拝する。拝殿の左手に咲く、桜を見ながら社務所の方に歩いていくと、東洋城の愛弟子、佐伯巨星塔(きょせいとう)氏の長女にあたる佐伯弥生さんが庭の手入れをされていた。社務所の建物は茅葺きにトタンを被せてはあるが、東洋城が滞在したときのままである。弥生さんが、障子を開け放って、東洋城が愛用した机の上に遺影を置き、庭に咲く紫紺の花を活けてくださった。温かい、春らしい日である。下の県道を走る車の音が時々聞こえてくるが、それもどことなく長閑(のどか)に聞こえる。

東洋城は、昭和25年73歳の春、伊予の門人たちを教えに来て、佐伯家に1泊した。質朴な茅葺きの社務所兼用の住宅、庭の老松、野鳥の鳴き声、庭前に広がる棚田の風景、金比羅寺の大杉、そして屏風の様に囲む山々。河之内の風物と人情がすっかり気に入った東洋城は夏に佐伯家を再訪し、そのまま、居着いてしまうのである。東洋城は、佐伯家玄関脇の庭に面した8畳間の東角の1畳をカーテンで仕切って借り受け、自ら「1畳庵」と命名した。布団は敷きっぱなしで、巨星塔氏をはじめ弟子が来たときには、布団を押しやって座り、1畳の隣の半畳に置いた机を隔てて弟子と向き合い指導した。痩身長躯、俳句については俗事を一顧だにしなかった東洋城の指導は峻烈を極めた。弥生さんは直立不動で叱られている父巨星塔氏の姿をよく覚えておられるそうだ。「ふだんは優しい方やったんですけど、俳句だけは別でした。父はもうほんとうに巨星塔なんて大きな俳号でしたけど、こんなに小さくなってましたよ」と体をすぼめて笑われる。しかし、さすがの東洋城も、食事から、洗濯、足袋の繕い、原稿の清書に至るまで、身の回り一切の面倒を引き受けてくれたカヲル夫人には頭が上がらなかった。「ある時、先生がね。母に俳句をやらんかって勧められたんです。そしたら、母がね、めずらしく逆らったんですよ。先生、私は先生の食事も作らなければならないし、洗濯もしないといかんし、子供たちの面倒もみなければいけない。ですから、とても俳句なんかひねってられませんいうてね」。手きびしい反撃にあった東洋城は、それでも「カヲルさん。俳句はね、身近なものを題材にして作るものだから、大根を切りながらでもできるんだよ」と答えたそうである。結局、カヲル夫人も俳句を始めた。カヲル夫人の俳号は松花という。生まれ育った在所である松本の松からとったものだ。「それがね。母の俳句は身近なものを題材にということに徹したのがよかったのか、結構なとこまでいったんですよ」。

「足袋刺すや 子らそれぞれの足のくせ 松花」

巨星塔氏とカヲルさんとの間に5人の娘さんがあった。長女の弥生(やよい)さん、次女の昭子(あきこ)さん、3女の嘉寿子(かずこ)さん、4女の綾子(あやこ)さん、5女の二三子(ふみこ)さんである。この、5人姉妹の足袋を繕いながら詠んだカヲル夫人の句を見た東洋城は「松花(ショウカ)君、君は小家じゃなくて大家だよ」と言って心から嬉しそうであったという。

百日櫻と5人姉妹

惣河内神社には、四季桜の1種で、東洋城が「百日櫻」と命名して愛惜した桜の木がある。巨星塔氏の母上が大正2年に植えられたものだ。庭の池の片隅に東洋城が揮毫した百日櫻の碑が残っている。今も変わらず、10月のはじめに花をつけ、白猪の滝が氷結する正月にも咲いて春を迎える。

夏目漱石は「東洋城は俳句本位の男である。あらゆる文学を17字にしたがるばかりではない、人生即俳句観を抱いて、道途(どうと)に呻吟(しんぎん)している」と言った。しかし、孤独な東洋城も呻吟ばかりはしていなかったのである。

たとえ、ひとときにもせよ、老境にあって、伊予の山峡でこの美しい百日櫻を見、庭に来る「ひたき」を愛で、桜にもまして可憐な愛弟子の5人娘に囲まれて過ごすという幸せを持ったのである。5女の二三子さんが修学旅行で東京に出かけたときのことだ。愛する孫かとも思う二三子さんを案内しようと東洋城が宿に迎えに来た。長身の東洋城は、何時に変わらぬ作務衣にもんぺ姿。落とさぬように、紐で手袋を首に掛け、腰にはこうもり傘をさしていたそうだ。二三子さんは、少し恥ずかしかったそうだが、東洋城は掻き抱くようにして連れ歩いたという。後に東京に嫁いだ3女の嘉寿子さんとも始終行き来があった。なにかというと東洋城は嘉寿子さんを頼った。最後の病に臥した東洋城をほとんど看護したのは嘉寿子さんであった。

弥生さんは、東洋城の滞在中、愛媛大学の学生で松山市に下宿していた。「先生は抹茶がたいへんお好きで、毎日、母に点ててくれいわれたそうです。母はお茶なんか習ったことないから、上手によう点てんいうとったんですが。私が少し習っていましたので、松山から帰ってきた時に点てて差し上げたら、弥生君のお茶はおいしいねえって言われました」。

昭和34年、巨星塔氏が還暦祝いの旅でカヲルさんと上京したときのことである。東洋城は夫妻を先導して浅草の仲見世へ行き、4歳になった弥生さんの長男弘(ひろむ)さんへのお土産にと、「赤胴鈴之助の面や髷(まげ)やそれから竹刀、白い袴」を大童で探し歩いたという。「仲見世へおもちゃあさりも長閑かな」そのときのことを詠んだ東洋城の句である。

東洋城は、ピーナッツを1日に10個と決めて机の上に置き、口寂しいときはそれを摘んだ。食事は多くは摂らなかったが、近在の弟子たちが、野菜や、豆腐、こんにゃくなどを届け、松山の弟子はバス便で肉や魚を届けてよこした。調理はすべてカヲル夫人が行った。生涯娶らず俳句一筋、家庭を持たなかった東洋城にとって、伊予河之内の「桜の園」は、桃源郷のようなところであったに相違ない。

「写真を東洋城に送ったら『赤胴君安着。あの写真、飯を食ふ時は食卓へ、机に居るときは机の上 どうもありがと 縫い物そのうち送る カヲルどの』と返事が来た。東洋城は巨星塔氏の初孫、弘さんを自分の孫のように愛した。」

「東洋城の鼻のサイン

『きみのかいた絵をおぢいちゃんがおくってくださった おもしろい じょうづにできたね ひろむくん』

東洋城は消息の末尾に鼻を一筆で書いた。東洋城は鼻の高い美男子であった。](「伊予細見」)

東洋城の「俳誌・渋柿」(管見)その三 [東洋城・豊隆・青楓]

その三「俳誌・渋柿(417号/昭和24・1)・「漱石三十三回忌」など」

E3808DE8A1A8E7B499.jpg)

「俳誌・渋柿(417号/昭和24・1)」表紙

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/1

E3808DE79BAEE6ACA1.jpg)

「俳誌・渋柿(417号/昭和24・1)」目次

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/2

E3808DE5A5A5E4BB98.jpg)

俳誌・渋柿(417号/昭和24・1)」所収「漱石先生三十三回忌(東洋城)」・「奥付など」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/10

(目次)

[卷頭語 / 秋谷立石山人/p表一

中野から / 小宮蓬里野人/p表二

漱石忌/p1~1

漱石雜詠/p1~1

落木林森(15)夕ぐれ / 東洋城/p2~3

卷頭句 / 東洋城/p4~11

句作問答/p4~8

句作問答(第二部) 九月號、十月號、十一月號/p8~11

お年玉--「空谷無人」に付 / 東洋城/p12~13

下山轉住 / 城/p13~13

例會 松山十一月/p13~13

用語解 / 綠蔭/p13~13

題詠/p14~15

蓑虫 / 十四王/p14~14

冬隣 / 晨悟/p15~15

噫格堂 / 城/p15~15

漱石先生三十三回忌 / 東洋城/p16~16

曲謠 檜垣(上) / 東洋城/p表四

奧付/p表紙の三 ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)

東洋城年譜)(『東洋城全句集(中巻)』所収)

昭和十九年(1944) 六十七歳

空襲激しくなり浅間山麓に籠山し、昭和二十四年に至る。『続山を喰ふ』『不衣の句を講ず』を連載。紙の配給減り十六頁の「渋柿」となる。

昭和二十年(1945) 六十八歳

宇和島の邸宅土蔵戦火に会ひ、始祖伝来の家宝を失ふ。信州より焦土の都往復、「渋柿」の刊行続く。『楽木林森』『八月十四日以降』連載。能成文部大臣に親任。

昭和二十一年(1946) 六十九歳

敗亡の後の困難と闘ひ、熱情と至誠を傾注して「渋柿」の毎月発行を指揮す。村上霽月没。

昭和二十二年(1947) 七十歳

「渋柿」四百号に達す。露伴没。

昭和二十三年(1948) 七十一歳

古稀を迎ふ。「古稀遺言」連載。伊予を遍歴。

昭和二十四年(1949) 七十二歳

浅間山麓より帰京。「山籠解脱記」「流浪記」連載。伊予を遍歴指導。伊予小野小学校に、句碑建つ。十二月、森田草平没。

(管見)

一、 「中野から / 小宮蓬里野人/p表二」の末尾に、「六十でも、七十でも、いい事を始めるのに遅いといふ事はない。今日の三十三回忌を機として、ひとつ大にやる事にしようぢやないか。(昭和二三・一二・九)」と記されている。

ちなみに、小宮豊隆は、『漱石二十三回忌』(昭和17年)に、『漱石全集(決定版)』の「小宮豊隆『解説』」一巻に収めた『漱石の芸術(著者/小宮豊隆 著/出版者 岩波書店/出版年月日 昭和17)を刊行している。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1078598/1/3

[「漱石の芸術」

目次

『吾輩は猫である』/1

短篇上/26

短篇下/71

『虞美人草』/113

『坑夫』/130

『三四郎』/143

『それから』/161

『門』/178

『彼岸過迄』/195

『行人』/216

『心』/250

『道草』/267

『明暗』/284

小品/323

『文學論』/354

『文學評論』/384

「評論・雜篇」/408

「詩歌俳句及初期の文章」/441

「日記及斷片」/477

「書簡集」/507

「續書簡集」/544

「別冊」/574

談話筆記 本の書き入れ ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)

二、「漱石忌/p1~1」「漱石雜詠/p1~1」中の「東洋城」の句は、次のとおりである。

「漱石忌/p1~1」中の「東洋城」の句は、次の二句である。

五(※いつ)とせや山住(※やまずみ)下りて漱石忌 (東洋城)

大(※おお)いなる冬大(※だい)なる詩(※し)や漱石忌 (同)

三、「落木林森(15)夕ぐれ / 東洋城/p2~3」「卷頭句 / 東洋城/p4~11」「句作問答/p4~8」「句作問答(第二部) 九月號、十月號、十一月號/p8~11」「お年玉--「空谷無人」に付 / 東洋城/p12~13」「下山轉住 / 城/p13~13」「例會 松山十一月/p13~13」「用語解 / 綠蔭/p13~13」のこれらは、全て、「東洋城(俳文)」「東洋城選句(選句)」「東洋城(句作問答)」「東洋城(関連句会・近況報告)」ということになる。

四、「下山轉住 / 城/p13~13」には、「下山準備の数十日、昼夜兼行。(中略) 七十老齢這箇患累顧みてよく身命を次ぐと思ふ。(後略)

餅を搗く隣や都第一夜 」と、浅間山麓より帰京しての、その第一夜の感慨を記している。

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/8

五、「題詠/p14~15」「蓑虫 / 十四王/p14~14」「冬隣 / 晨悟/p15~15」は、「題詠(秋の空)/水莖春雨選、題詠(蓑虫)/西岡十四王選、題詠(冬隣/小林晨悟選)で、「渋柿」の主要同人が関与しているのは、この「雑詠(題詠)」のページ数にして二頁に満たないということになる。即ち、俳誌「渋柿」というのは、主宰者・松根東洋城が「隅から隅まで」手入れしている個人俳誌という印象すら拭えないというのが、素直な見方であろう。

六 「漱石忌/p1~1」「漱石雜詠/p1~1」そして「漱石先生三十三回忌 / 東洋城/p16~16」も、東洋城の選句、そして、東洋城の「漱石先生三十三回忌」の記述ということになろう。この「漱石先生三十三回忌」の、当日の出席者の名は「鏡子夫人」以外は記述されていない。

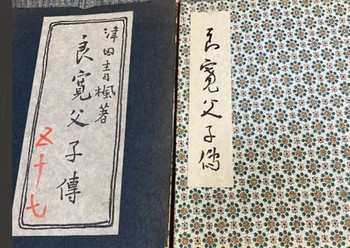

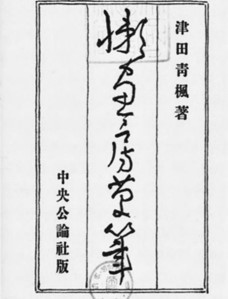

(追記その一) 『漱石と十弟子(津田青楓著)』周辺

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2024-01-11

(再掲)

E4B880.jpg)

『漱石と十弟子(津田青楓著)』(右上から)「世界文庫・昭和24年版」/「朋文堂新社・昭和42年版」/(右下から)「芸艸堂・昭和49年版」/「芸艸堂(新装版)平成27年版)」

https://twitter.com/unsodo_hanga/status/1355015832892399617/photo/4

『漱石と十弟子(津田青楓著)』は、昭和二十四年(一九四九)一月に世界文庫より出版した。これは、津田青楓は、その前年(昭和二十三)十二月九日の「漱石三十三回忌」については触れていないが、「漱石三十三回忌」に因んでの出版と解しても差し支えなかろう。

この著書の、「漱石十弟子」は、年齢順にすると、次のとおりとなる。

松根東洋城(明治十一=一八七八・二月)・寺田寅彦(明治十一=一八七八・十一月)

森田草平(明治十四年=一八八一・三月)・岩波茂雄(明治十四年=一八八一・八月)

鈴木三重吉(明治十五年=一八八二)

阿部次郎(明治十六年=一八八三・八月)・野上臼川(明治十六年=一八八三・九月)・安倍能成(明治十六年=一八八三・十二月)

小宮豊隆(明治十七年=一八八四)

赤木桁平(明治二十四年=一八九一)

これに、この『漱石と十弟子(津田青楓著)』の折り込みの口絵写真(「漱石山房図/漱石と十弟子(津田青楓画)」には、受付のような人物(百鬼園=内田百閒)が描かれている。この受付のような人物(百鬼園=内田百閒)が、(筆者亀吉=津田青楓)というものもある。

「漱石と十弟子(津田青楓画)」昭和51(1976)年/紙本著色/A4判用(縦30.9cm×横22.0cm×厚さ0.04cm)→B図(「漱石山房記念館蔵」)

https://soseki-museum.jp/user-guide/museum-shop/

これらについては、下記のアドレスなどで先に紹介している。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-24

ここで、この(百鬼園=内田百閒)と(筆者亀吉=津田青楓)との二人も付け加えて置こう。

津田青楓(明治十三年=一八八〇)

内田百閒(明治二十二年=一八八九)

上記の「漱石十弟子(漱石十二弟子)」のうち、昭和二十三年(一九四八)十二月九日の「漱石三十三回忌」の年以前の物故者は、次のとおりとなる。

寺田寅彦(明治十一=一八七八・十一月~昭和十年=一九三五)

鈴木三重吉(明治十五年=一八八二~昭和十一年=一九三六)

岩波茂雄(明治十四年=一八八一・八月~昭和二十一年=一九四六)

赤木桁平(明治二十四年=一八九一~昭和二十四年=一九四九・十二月十日)

「岩波茂雄と赤木桁平(津田青楓「スケッチ画」)」(『漱石と十弟子(津田青楓著)』)

(再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2024-01-11

[ 岩波氏(※岩波茂雄)の顔も、桁平氏(※赤木桁平)の顔も画家から言ふと捨てがたい珍品なのだ。岩波ときたら禅月大師十六羅漢像の、なかからぬけ出した一人の羅漢像のやうで、画中の白眉なんだ。線の太い大形な羅漢のとなりに、これは又貧弱な色の青白い、当時大学を出たてのほやほやの法学士、赤木桁平君は、そのころのインテリゲンチャの風采を代表してゐるかに見える。

それが隅っこの方で岩波が本を見てゐると桁平君が首をのばして、その本をのぞき込んでゐる。その顔の対照が面白いからこの二人はやめられないのだ。岩波はそのころ女学校の先生をやめて、神田にケチくさい古本屋の店を出してゐた。それが漱石のものを手はじめに出版をぽちぽちやり出し、仲間の学者連のものをちらほら出してゐるうちに、変り種の本屋として老舗となり、こつちの知らぬまに多額納税者とやら貴族院議員とやらになつてゐた。趣味のない男だから岩波本が世間に出るやうになつてから、本の装幀はカチカチになつてしまつた。

桁平は、近江秋江や徳田秋声や田山花袋なぞの自然主義文学が癪だといつて、「遊蕩文学撲滅論」を書いて、文壇をさはがせた。支那戦争が段々英米戦争に発展せんとする段階に突入するころから、どこで学んだのか一ぱしの海軍通になり、「日本の海軍は無敵だよ、イギリスとアメリカほむかうにまはしたつて毅然たるものだよ。」そんな元気で遂に「アメリカ恐るるに足らず」といふ一書を発表して軍国主義のおさき棒を勤めた。終戦後国会議員の責任が追及された時、真先きに辞任してひつ込んでしまつたのは賢明であつた。](『漱石と十弟子(津田青楓著)』)

※ 岩波茂雄の最期は、「1945年(昭和20年)3月27日:貴族院議員。/ 1946年2月11日:文化勲章を受章。/1946年4月25日:逝去。」(「ウィキペディア)と、出版界の雄として栄光の裡に没した。

それに対して、赤木桁平のそれは、「1945年(昭和20年)12月2日、連合国軍最高司令官総司令部は日本政府に対し赤木を逮捕するよう命令(第三次逮捕者59名中の1人)、A級戦犯の容疑で巣鴨拘置所に勾留される。同年12月6日に衆議院議員を辞職。後に病気のため釈放されるも、公職追放となり、そのまま不遇のうちに死去。」(「ウィキペディア」)と、岩波茂雄と好対照の不遇の裡に没している。

そして、その没した日が、「漱石三十三回忌」(「1949年(昭和24年)2月9日」)の翌日(2月10日」)というのは、赤木桁平(池崎忠孝)の最期のメッセージのようにも思われてくる。

(追記その二) 小宮豊隆の「東京音楽学校長就任・辞職」周辺

[昭和二十一年(一九四六) 六十二歳

東京音楽学校長を引き受ける。これは岩波茂雄の奔走によるものである。(以下略)

昭和二十四年(一九四九) 六十五歳

(前略) 六月 東京音楽学校長辞職。 ](『蓬里雨句集』所収「小宮豊隆年譜」)

[第二次世界大戦後の1946年、新校長小宮豊隆の主導で職員の大量罷免を伴う学内改革が行われた。その結果、高折宮次(ピアノ科主任)、遠藤宏(音楽史科主任)、木下保(声楽科主任)、橋本國彦(作曲科主任)、井上武雄(ヴァイオリン科主任)、平井保三(チェロ科主任)、井口基成(ピアノ科)、宇佐美ため(ピアノ科)、平井保喜(作曲科)、永田晴(管科)、細川碧(作曲科)、中村ハマ(ピアノ科)の11名の教授が罷免され、その独裁的なやりかたに抗議する校長不信任運動に加わった豊増昇、永井進の2名のピアノ科教授が退職した。

1949年5月31日、学制改革により新制東京芸術大学が発足すると、東京音楽学校はこれに包括されて音楽学部の前身となり、1952年3月に廃止された。本流の予科・甲種師範科が募集70人と超少数精鋭であったが、全入の選科も東京藝術大学音楽学部に統合したため、音楽学部の募集は172名(1951年以降)となった。なお東京美術学校には選科生はほとんど居なかったため、東京美術学校の予科・師範科の募集人数と東京藝術大学美術学部の募集人数はあまり変化しなかった。

1946年の募集人数 甲種師範科30名、本科40名(予科と統合)。本科内訳 声楽科8名、器楽科(ピアノ・オルガン8名、バイオリン・チェロ・ダブルベース6名、管楽器・打楽器5名)作曲科2名、邦楽科(能楽2名、箏曲4名、長唄4名) ](「ウィキペディア」)

[2.2 東京音楽学校校長の邦楽科廃止論

小宮は,1948 年 5 月 6 日と 7 日の『時事新報』において,東京芸術大学においては,邦楽科を置く代わりに,邦楽研究所を設ける計画であることを公表した。新しい大学では技術と理論が互いに支えあう教育が行われるべきであり,理論的研究や歴史的研究が遅れている邦楽を後進養成のためだけに大学で教育すべきではないというのが彼の考え方だった。そして,研究所の使命は,邦楽の中で真に民族的なものを明らかにし,将来に生かすべきものとそうでないものを明らかにすることであるとし,その研究のために,純粋な邦楽を純粋に保存する必要があるとした。その考え方の基礎には,邦楽は,洋楽に比べて,現在の日本人の心の一部しか動かすことのできない「過去の芸術」,「無縁の芸術」であるという見方があった(小宮 1948)。

さらに,この問題を取り上げた 6 月 29 日の『読売新聞』には,「邦楽は日本の封建時代に育てられ,完成した日本芸術であるから世界の芸術の仲間入りをするためには必ず洋楽の過程を経なければならぬというのが私の信念だ【中略】邦楽をやりたいものは学部を卒業してから研究所に入ればよい」という小宮の談話が掲載された(吉川 2002: 203)。

小宮は,新しい時代の日本音楽は,洋楽を基礎として生み出されるべきであり,邦楽はそこでは役割を果たしえないと考えていたようだ。小宮は,ちょうど邦楽科廃止論争に決着がついた 1949 年に初版が出版された『明治文化史』第 9 巻「音楽演芸」の第一章「明治の音楽・演芸」を執筆している。その中で,「和楽」について,「明治維新の変動からはたいした影響を受けることがなく」,「いわば『文明開化』の世界のものとは,全然趣の違った世界を表現しているのに過ぎない」(小宮 1980: 51)としている。

小宮が理想としたのは,日清・日露戦争を経て「名義上だけでも世界の一等国の仲間入りをし」た「新しい日本にふさわしい」「気宇の雄大な音楽」だった(小宮1980: 54)。東京音楽学校の前身である音楽取調掛は,1879 年,伊沢修二を掛長として発足し,「東西二洋ノ音楽ヲ折衷シテ新曲ヲ作ル事」を方針の 1 つとした。しかし,小宮は「日本の在来の音楽の方面」では,「そういうことが一向顕著でない」と断じ,それは「在来の日本の音楽に携わる人達が,ことごとく個人主義者であり,保守主義者であり,自分の籠っている硬い殻の中から首を出して,世間を眺めようとする意欲を奮い立たせることがなかったせいだったのではなかったか」(小宮 1980: 54–55)と国立民族学博物館研究報告 28巻 2 号268記している。さらに,西洋音楽についての節では,この「和洋折衷」の方針は「虻

蜂とらずのものになり易」く,「音楽取調掛が東京音楽学校となり,東京音楽学校があらゆる方面の外人教師を招聘し,次第に洋楽専門の音楽教育に発展して行ったことは,当然のことだった」(小宮 1980: 61)としている。

『明治文化史』中の文章は,明治時代の音楽について書かれたものだが,小宮は,基本的に邦楽科廃止論争当時の邦楽にも同様の見解をもっていた。東京芸術大学が発足する 1949 年 6 月を目前にして,小宮は 4 月 8 日と 5 月 11 日に衆議院文部委員会に呼び出されている。会議録に記された 5 月 11 日のやりとり(衆議院文部委員会1949)の中で,小宮は,邦楽を「大学の教育の本筋の中からは取除き」「別科としてこれを置きたい」と述べている。

別科とは「一般的な教養は十分ではないけれども技術がすばらしくできるというふうな人の技術を伸ばさせるために」置かれたもので,「今のところ邦楽は技術だけなの」で別科で十分としていた。彼は,研究が進んだ段階で正科に入れるかどうか考えるべきだとも述べているが,本気でそのようにするつもりはなかったようである。「邦楽を認めないとか,あるいは邦楽を低級だというふうに考えてない」とは述べているが,「これから先の音楽は洋楽が本流になるべきもの,また教育するとすればその本流に従って教育すべきであ」るとした。彼によれば,「邦楽の上に西洋音楽のようなものを継ぎ木をして,その継ぎ木をしたものから新しい日本の音楽をつくろうとするのは姑息な手段で」あり,家元制度を打破し新しい音楽をつくる邦楽の革新は,邦楽の制度の中で育ってきた者にはできない。さらに,彼は次のように自身の邦楽観を語っている。

「 実は私は邦楽には将来の発展性はないというふうにしか考えられないのです。その意味で邦楽の将来に対しては私はスケプチツクなんです。その理由は,邦楽は長い歴史を持つているには違いないけれども,しかし琴だの三味線だのというものは,徳川の時代になつてから発逹したものでありまして,また徳川の時代に完成したものでございますから,いわば徳川の町人の趣味あるいは感情,あるいは思想といえば言い渦ぎるかもしれませんが,そういうものを表現しているものではあるけれども,もつと古い時分からの,二千年なら二千年の歴史を貫いて日本に流れている日本の民族精神というふうなものを,十分に表現し得ておるものとは,私は考えられないのであります。ことに江戸時代には,音楽は遊里の生活と結びつき,あるいは芝居と結びついて,江戸の町人一般の好尚を代表し,また好尚をしつけて来ているような形になつております。その徳川の町人文化というものは,たいへんいいものもあるし,また一方からいえば,今日の時勢には非常に適しないものをたくさん持つておる。そういうふうな意味で,琴だとか長うただとかいうもののいいものと悪いものをよりわけて,今日の時勢に適するとか,あるいはこれから先文化国家としての日本人の栄養の源になつて,新しい力を奮い起して新しい仕事をしようという,その仕事の燃料を供給することができるような力は,持つていないと私は信じております(衆議院文部委員会 1949)。」 ] (「小泉文夫の日本伝統音楽研究―民族音楽学研究の出発点として―福岡正太稿」)

※ 『漱石と十弟子(津田青楓著)』では、小宮豊隆について、次のような夏目漱石評を紹介している。

「 豊隆は素裸体になれない男だから、知らぬ奴は反感を起すが悪気はないよ。」

E3808DE8A1A8E7B499.jpg)

「俳誌・渋柿(417号/昭和24・1)」表紙

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/1

E3808DE79BAEE6ACA1.jpg)

「俳誌・渋柿(417号/昭和24・1)」目次

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/2

E3808DE5A5A5E4BB98.jpg)

俳誌・渋柿(417号/昭和24・1)」所収「漱石先生三十三回忌(東洋城)」・「奥付など」

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/10

(目次)

[卷頭語 / 秋谷立石山人/p表一

中野から / 小宮蓬里野人/p表二

漱石忌/p1~1

漱石雜詠/p1~1

落木林森(15)夕ぐれ / 東洋城/p2~3

卷頭句 / 東洋城/p4~11

句作問答/p4~8

句作問答(第二部) 九月號、十月號、十一月號/p8~11

お年玉--「空谷無人」に付 / 東洋城/p12~13

下山轉住 / 城/p13~13

例會 松山十一月/p13~13

用語解 / 綠蔭/p13~13

題詠/p14~15

蓑虫 / 十四王/p14~14

冬隣 / 晨悟/p15~15

噫格堂 / 城/p15~15

漱石先生三十三回忌 / 東洋城/p16~16

曲謠 檜垣(上) / 東洋城/p表四

奧付/p表紙の三 ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)

東洋城年譜)(『東洋城全句集(中巻)』所収)

昭和十九年(1944) 六十七歳

空襲激しくなり浅間山麓に籠山し、昭和二十四年に至る。『続山を喰ふ』『不衣の句を講ず』を連載。紙の配給減り十六頁の「渋柿」となる。

昭和二十年(1945) 六十八歳

宇和島の邸宅土蔵戦火に会ひ、始祖伝来の家宝を失ふ。信州より焦土の都往復、「渋柿」の刊行続く。『楽木林森』『八月十四日以降』連載。能成文部大臣に親任。

昭和二十一年(1946) 六十九歳

敗亡の後の困難と闘ひ、熱情と至誠を傾注して「渋柿」の毎月発行を指揮す。村上霽月没。

昭和二十二年(1947) 七十歳

「渋柿」四百号に達す。露伴没。

昭和二十三年(1948) 七十一歳

古稀を迎ふ。「古稀遺言」連載。伊予を遍歴。

昭和二十四年(1949) 七十二歳

浅間山麓より帰京。「山籠解脱記」「流浪記」連載。伊予を遍歴指導。伊予小野小学校に、句碑建つ。十二月、森田草平没。

(管見)

一、 「中野から / 小宮蓬里野人/p表二」の末尾に、「六十でも、七十でも、いい事を始めるのに遅いといふ事はない。今日の三十三回忌を機として、ひとつ大にやる事にしようぢやないか。(昭和二三・一二・九)」と記されている。

ちなみに、小宮豊隆は、『漱石二十三回忌』(昭和17年)に、『漱石全集(決定版)』の「小宮豊隆『解説』」一巻に収めた『漱石の芸術(著者/小宮豊隆 著/出版者 岩波書店/出版年月日 昭和17)を刊行している。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1078598/1/3

[「漱石の芸術」

目次

『吾輩は猫である』/1

短篇上/26

短篇下/71

『虞美人草』/113

『坑夫』/130

『三四郎』/143

『それから』/161

『門』/178

『彼岸過迄』/195

『行人』/216

『心』/250

『道草』/267

『明暗』/284

小品/323

『文學論』/354

『文學評論』/384

「評論・雜篇」/408

「詩歌俳句及初期の文章」/441

「日記及斷片」/477

「書簡集」/507

「續書簡集」/544

「別冊」/574

談話筆記 本の書き入れ ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)

二、「漱石忌/p1~1」「漱石雜詠/p1~1」中の「東洋城」の句は、次のとおりである。

「漱石忌/p1~1」中の「東洋城」の句は、次の二句である。

五(※いつ)とせや山住(※やまずみ)下りて漱石忌 (東洋城)

大(※おお)いなる冬大(※だい)なる詩(※し)や漱石忌 (同)

三、「落木林森(15)夕ぐれ / 東洋城/p2~3」「卷頭句 / 東洋城/p4~11」「句作問答/p4~8」「句作問答(第二部) 九月號、十月號、十一月號/p8~11」「お年玉--「空谷無人」に付 / 東洋城/p12~13」「下山轉住 / 城/p13~13」「例會 松山十一月/p13~13」「用語解 / 綠蔭/p13~13」のこれらは、全て、「東洋城(俳文)」「東洋城選句(選句)」「東洋城(句作問答)」「東洋城(関連句会・近況報告)」ということになる。

四、「下山轉住 / 城/p13~13」には、「下山準備の数十日、昼夜兼行。(中略) 七十老齢這箇患累顧みてよく身命を次ぐと思ふ。(後略)

餅を搗く隣や都第一夜 」と、浅間山麓より帰京しての、その第一夜の感慨を記している。

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/8

五、「題詠/p14~15」「蓑虫 / 十四王/p14~14」「冬隣 / 晨悟/p15~15」は、「題詠(秋の空)/水莖春雨選、題詠(蓑虫)/西岡十四王選、題詠(冬隣/小林晨悟選)で、「渋柿」の主要同人が関与しているのは、この「雑詠(題詠)」のページ数にして二頁に満たないということになる。即ち、俳誌「渋柿」というのは、主宰者・松根東洋城が「隅から隅まで」手入れしている個人俳誌という印象すら拭えないというのが、素直な見方であろう。

六 「漱石忌/p1~1」「漱石雜詠/p1~1」そして「漱石先生三十三回忌 / 東洋城/p16~16」も、東洋城の選句、そして、東洋城の「漱石先生三十三回忌」の記述ということになろう。この「漱石先生三十三回忌」の、当日の出席者の名は「鏡子夫人」以外は記述されていない。

(追記その一) 『漱石と十弟子(津田青楓著)』周辺

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2024-01-11

(再掲)

E4B880.jpg)

『漱石と十弟子(津田青楓著)』(右上から)「世界文庫・昭和24年版」/「朋文堂新社・昭和42年版」/(右下から)「芸艸堂・昭和49年版」/「芸艸堂(新装版)平成27年版)」

https://twitter.com/unsodo_hanga/status/1355015832892399617/photo/4

『漱石と十弟子(津田青楓著)』は、昭和二十四年(一九四九)一月に世界文庫より出版した。これは、津田青楓は、その前年(昭和二十三)十二月九日の「漱石三十三回忌」については触れていないが、「漱石三十三回忌」に因んでの出版と解しても差し支えなかろう。

この著書の、「漱石十弟子」は、年齢順にすると、次のとおりとなる。

松根東洋城(明治十一=一八七八・二月)・寺田寅彦(明治十一=一八七八・十一月)

森田草平(明治十四年=一八八一・三月)・岩波茂雄(明治十四年=一八八一・八月)

鈴木三重吉(明治十五年=一八八二)

阿部次郎(明治十六年=一八八三・八月)・野上臼川(明治十六年=一八八三・九月)・安倍能成(明治十六年=一八八三・十二月)

小宮豊隆(明治十七年=一八八四)

赤木桁平(明治二十四年=一八九一)

これに、この『漱石と十弟子(津田青楓著)』の折り込みの口絵写真(「漱石山房図/漱石と十弟子(津田青楓画)」には、受付のような人物(百鬼園=内田百閒)が描かれている。この受付のような人物(百鬼園=内田百閒)が、(筆者亀吉=津田青楓)というものもある。

「漱石と十弟子(津田青楓画)」昭和51(1976)年/紙本著色/A4判用(縦30.9cm×横22.0cm×厚さ0.04cm)→B図(「漱石山房記念館蔵」)

https://soseki-museum.jp/user-guide/museum-shop/

これらについては、下記のアドレスなどで先に紹介している。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-24

ここで、この(百鬼園=内田百閒)と(筆者亀吉=津田青楓)との二人も付け加えて置こう。

津田青楓(明治十三年=一八八〇)

内田百閒(明治二十二年=一八八九)

上記の「漱石十弟子(漱石十二弟子)」のうち、昭和二十三年(一九四八)十二月九日の「漱石三十三回忌」の年以前の物故者は、次のとおりとなる。

寺田寅彦(明治十一=一八七八・十一月~昭和十年=一九三五)

鈴木三重吉(明治十五年=一八八二~昭和十一年=一九三六)

岩波茂雄(明治十四年=一八八一・八月~昭和二十一年=一九四六)

赤木桁平(明治二十四年=一八九一~昭和二十四年=一九四九・十二月十日)

「岩波茂雄と赤木桁平(津田青楓「スケッチ画」)」(『漱石と十弟子(津田青楓著)』)

(再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2024-01-11

[ 岩波氏(※岩波茂雄)の顔も、桁平氏(※赤木桁平)の顔も画家から言ふと捨てがたい珍品なのだ。岩波ときたら禅月大師十六羅漢像の、なかからぬけ出した一人の羅漢像のやうで、画中の白眉なんだ。線の太い大形な羅漢のとなりに、これは又貧弱な色の青白い、当時大学を出たてのほやほやの法学士、赤木桁平君は、そのころのインテリゲンチャの風采を代表してゐるかに見える。

それが隅っこの方で岩波が本を見てゐると桁平君が首をのばして、その本をのぞき込んでゐる。その顔の対照が面白いからこの二人はやめられないのだ。岩波はそのころ女学校の先生をやめて、神田にケチくさい古本屋の店を出してゐた。それが漱石のものを手はじめに出版をぽちぽちやり出し、仲間の学者連のものをちらほら出してゐるうちに、変り種の本屋として老舗となり、こつちの知らぬまに多額納税者とやら貴族院議員とやらになつてゐた。趣味のない男だから岩波本が世間に出るやうになつてから、本の装幀はカチカチになつてしまつた。

桁平は、近江秋江や徳田秋声や田山花袋なぞの自然主義文学が癪だといつて、「遊蕩文学撲滅論」を書いて、文壇をさはがせた。支那戦争が段々英米戦争に発展せんとする段階に突入するころから、どこで学んだのか一ぱしの海軍通になり、「日本の海軍は無敵だよ、イギリスとアメリカほむかうにまはしたつて毅然たるものだよ。」そんな元気で遂に「アメリカ恐るるに足らず」といふ一書を発表して軍国主義のおさき棒を勤めた。終戦後国会議員の責任が追及された時、真先きに辞任してひつ込んでしまつたのは賢明であつた。](『漱石と十弟子(津田青楓著)』)

※ 岩波茂雄の最期は、「1945年(昭和20年)3月27日:貴族院議員。/ 1946年2月11日:文化勲章を受章。/1946年4月25日:逝去。」(「ウィキペディア)と、出版界の雄として栄光の裡に没した。

それに対して、赤木桁平のそれは、「1945年(昭和20年)12月2日、連合国軍最高司令官総司令部は日本政府に対し赤木を逮捕するよう命令(第三次逮捕者59名中の1人)、A級戦犯の容疑で巣鴨拘置所に勾留される。同年12月6日に衆議院議員を辞職。後に病気のため釈放されるも、公職追放となり、そのまま不遇のうちに死去。」(「ウィキペディア」)と、岩波茂雄と好対照の不遇の裡に没している。

そして、その没した日が、「漱石三十三回忌」(「1949年(昭和24年)2月9日」)の翌日(2月10日」)というのは、赤木桁平(池崎忠孝)の最期のメッセージのようにも思われてくる。

(追記その二) 小宮豊隆の「東京音楽学校長就任・辞職」周辺

[昭和二十一年(一九四六) 六十二歳

東京音楽学校長を引き受ける。これは岩波茂雄の奔走によるものである。(以下略)

昭和二十四年(一九四九) 六十五歳

(前略) 六月 東京音楽学校長辞職。 ](『蓬里雨句集』所収「小宮豊隆年譜」)

[第二次世界大戦後の1946年、新校長小宮豊隆の主導で職員の大量罷免を伴う学内改革が行われた。その結果、高折宮次(ピアノ科主任)、遠藤宏(音楽史科主任)、木下保(声楽科主任)、橋本國彦(作曲科主任)、井上武雄(ヴァイオリン科主任)、平井保三(チェロ科主任)、井口基成(ピアノ科)、宇佐美ため(ピアノ科)、平井保喜(作曲科)、永田晴(管科)、細川碧(作曲科)、中村ハマ(ピアノ科)の11名の教授が罷免され、その独裁的なやりかたに抗議する校長不信任運動に加わった豊増昇、永井進の2名のピアノ科教授が退職した。

1949年5月31日、学制改革により新制東京芸術大学が発足すると、東京音楽学校はこれに包括されて音楽学部の前身となり、1952年3月に廃止された。本流の予科・甲種師範科が募集70人と超少数精鋭であったが、全入の選科も東京藝術大学音楽学部に統合したため、音楽学部の募集は172名(1951年以降)となった。なお東京美術学校には選科生はほとんど居なかったため、東京美術学校の予科・師範科の募集人数と東京藝術大学美術学部の募集人数はあまり変化しなかった。

1946年の募集人数 甲種師範科30名、本科40名(予科と統合)。本科内訳 声楽科8名、器楽科(ピアノ・オルガン8名、バイオリン・チェロ・ダブルベース6名、管楽器・打楽器5名)作曲科2名、邦楽科(能楽2名、箏曲4名、長唄4名) ](「ウィキペディア」)

[2.2 東京音楽学校校長の邦楽科廃止論

小宮は,1948 年 5 月 6 日と 7 日の『時事新報』において,東京芸術大学においては,邦楽科を置く代わりに,邦楽研究所を設ける計画であることを公表した。新しい大学では技術と理論が互いに支えあう教育が行われるべきであり,理論的研究や歴史的研究が遅れている邦楽を後進養成のためだけに大学で教育すべきではないというのが彼の考え方だった。そして,研究所の使命は,邦楽の中で真に民族的なものを明らかにし,将来に生かすべきものとそうでないものを明らかにすることであるとし,その研究のために,純粋な邦楽を純粋に保存する必要があるとした。その考え方の基礎には,邦楽は,洋楽に比べて,現在の日本人の心の一部しか動かすことのできない「過去の芸術」,「無縁の芸術」であるという見方があった(小宮 1948)。

さらに,この問題を取り上げた 6 月 29 日の『読売新聞』には,「邦楽は日本の封建時代に育てられ,完成した日本芸術であるから世界の芸術の仲間入りをするためには必ず洋楽の過程を経なければならぬというのが私の信念だ【中略】邦楽をやりたいものは学部を卒業してから研究所に入ればよい」という小宮の談話が掲載された(吉川 2002: 203)。

小宮は,新しい時代の日本音楽は,洋楽を基礎として生み出されるべきであり,邦楽はそこでは役割を果たしえないと考えていたようだ。小宮は,ちょうど邦楽科廃止論争に決着がついた 1949 年に初版が出版された『明治文化史』第 9 巻「音楽演芸」の第一章「明治の音楽・演芸」を執筆している。その中で,「和楽」について,「明治維新の変動からはたいした影響を受けることがなく」,「いわば『文明開化』の世界のものとは,全然趣の違った世界を表現しているのに過ぎない」(小宮 1980: 51)としている。

小宮が理想としたのは,日清・日露戦争を経て「名義上だけでも世界の一等国の仲間入りをし」た「新しい日本にふさわしい」「気宇の雄大な音楽」だった(小宮1980: 54)。東京音楽学校の前身である音楽取調掛は,1879 年,伊沢修二を掛長として発足し,「東西二洋ノ音楽ヲ折衷シテ新曲ヲ作ル事」を方針の 1 つとした。しかし,小宮は「日本の在来の音楽の方面」では,「そういうことが一向顕著でない」と断じ,それは「在来の日本の音楽に携わる人達が,ことごとく個人主義者であり,保守主義者であり,自分の籠っている硬い殻の中から首を出して,世間を眺めようとする意欲を奮い立たせることがなかったせいだったのではなかったか」(小宮 1980: 54–55)と国立民族学博物館研究報告 28巻 2 号268記している。さらに,西洋音楽についての節では,この「和洋折衷」の方針は「虻

蜂とらずのものになり易」く,「音楽取調掛が東京音楽学校となり,東京音楽学校があらゆる方面の外人教師を招聘し,次第に洋楽専門の音楽教育に発展して行ったことは,当然のことだった」(小宮 1980: 61)としている。

『明治文化史』中の文章は,明治時代の音楽について書かれたものだが,小宮は,基本的に邦楽科廃止論争当時の邦楽にも同様の見解をもっていた。東京芸術大学が発足する 1949 年 6 月を目前にして,小宮は 4 月 8 日と 5 月 11 日に衆議院文部委員会に呼び出されている。会議録に記された 5 月 11 日のやりとり(衆議院文部委員会1949)の中で,小宮は,邦楽を「大学の教育の本筋の中からは取除き」「別科としてこれを置きたい」と述べている。

別科とは「一般的な教養は十分ではないけれども技術がすばらしくできるというふうな人の技術を伸ばさせるために」置かれたもので,「今のところ邦楽は技術だけなの」で別科で十分としていた。彼は,研究が進んだ段階で正科に入れるかどうか考えるべきだとも述べているが,本気でそのようにするつもりはなかったようである。「邦楽を認めないとか,あるいは邦楽を低級だというふうに考えてない」とは述べているが,「これから先の音楽は洋楽が本流になるべきもの,また教育するとすればその本流に従って教育すべきであ」るとした。彼によれば,「邦楽の上に西洋音楽のようなものを継ぎ木をして,その継ぎ木をしたものから新しい日本の音楽をつくろうとするのは姑息な手段で」あり,家元制度を打破し新しい音楽をつくる邦楽の革新は,邦楽の制度の中で育ってきた者にはできない。さらに,彼は次のように自身の邦楽観を語っている。

「 実は私は邦楽には将来の発展性はないというふうにしか考えられないのです。その意味で邦楽の将来に対しては私はスケプチツクなんです。その理由は,邦楽は長い歴史を持つているには違いないけれども,しかし琴だの三味線だのというものは,徳川の時代になつてから発逹したものでありまして,また徳川の時代に完成したものでございますから,いわば徳川の町人の趣味あるいは感情,あるいは思想といえば言い渦ぎるかもしれませんが,そういうものを表現しているものではあるけれども,もつと古い時分からの,二千年なら二千年の歴史を貫いて日本に流れている日本の民族精神というふうなものを,十分に表現し得ておるものとは,私は考えられないのであります。ことに江戸時代には,音楽は遊里の生活と結びつき,あるいは芝居と結びついて,江戸の町人一般の好尚を代表し,また好尚をしつけて来ているような形になつております。その徳川の町人文化というものは,たいへんいいものもあるし,また一方からいえば,今日の時勢には非常に適しないものをたくさん持つておる。そういうふうな意味で,琴だとか長うただとかいうもののいいものと悪いものをよりわけて,今日の時勢に適するとか,あるいはこれから先文化国家としての日本人の栄養の源になつて,新しい力を奮い起して新しい仕事をしようという,その仕事の燃料を供給することができるような力は,持つていないと私は信じております(衆議院文部委員会 1949)。」 ] (「小泉文夫の日本伝統音楽研究―民族音楽学研究の出発点として―福岡正太稿」)

※ 『漱石と十弟子(津田青楓著)』では、小宮豊隆について、次のような夏目漱石評を紹介している。

「 豊隆は素裸体になれない男だから、知らぬ奴は反感を起すが悪気はないよ。」

東洋城の「俳誌・渋柿」(管見)その二 [東洋城・豊隆・青楓]

その二「俳誌・渋柿(412号/昭和23・8)」・『東洋城『東京(2) 目白と中野 ・ゾラと熊谷 / 城/p1~3』」周辺

E383BBE8A1A8E7B499.jpg)

「俳誌・渋柿(412号/昭和23・8)」表紙

.jpg)

「俳誌・渋柿(412号/昭和23・8)」

(目次)

卷頭語 / 秋谷立石山人/p表一~

目白から / 安倍太古漫人/p表二~

東京(2) 目白と中野 ゾラと熊谷 / 城/p1~3

卷頭句 / 東洋城/p4~11

句作問答/p4~9

句作問答(第二部) 四月號 五月 六月號/p10~12

松諷詠/p12~12

用語解/p12~12

正誤/p12~12

謝告・募集/p12~12

題詠 山笑ふ 桐の花 蝙蝠 前置付(春夏季) / 晨悟 ; 喜舟 ; 春雨 ; 東洋城/p14~15

一句 / 東洋城/p15~15

消息 日々好日 東京栃木 御紋章燦然 お供へ林檎 千噸客船 畫中山 河鹿とお紺 老不老/p16~16

例會/p17~17

松 / 東洋城/p表四~

與力松/p表四~

奧付/p表紙の三~

(東洋城年譜)(『東洋城全句集(中巻)』所収)

昭和十九年(1944) 六十七歳

空襲激しくなり浅間山麓に籠山し、昭和二十四年に至る。『続山を喰ふ』『不衣の句を講ず』を連載。紙の配給減り十六頁の「渋柿」となる。

昭和二十年(1945) 六十八歳

宇和島の邸宅土蔵戦火に会ひ、始祖伝来の家宝を失ふ。信州より焦土の都往復、「渋柿」の刊行続く。『楽木林森』『八月十四日以降』連載。能成文部大臣に親任。

昭和二十一年(1946) 六十九歳

敗亡の後の困難と闘ひ、熱情と至誠を傾注して「渋柿」の毎月発行を指揮す。村上霽月没。

昭和二十二年(1947) 七十歳

「渋柿」四百号に達す。露伴没。

昭和二十三年(1948) 七十一歳

古稀を迎ふ。「古稀遺言」連載。伊予を遍歴。

(管見)

一、「卷頭語 / 秋谷立石山人/p表一」は、表紙の「題籢/渋柿(夏目漱石筆)」の右側の「巻頭語(秋谷立石山人)」を指している。この「秋谷石山人」は、「松根東洋城」の号の一つである。この号の「巻頭語」は、「鮒が汚水に呼吸困難、水面に口を出/し無理にパクパク。人々亦汚世に噞喁(※けんぎょう=「魚が水面に口を出して呼吸すること。あぎとうこと。また、転じて、はげしく口論、抗議すること。けんぐ。けんぐう。」)、/清流『渋柿』に脱して僅に活き居つゝ。」である。

二、「目白から / 安倍太古漫人/p表二」は、表紙(裏)の、「巻頭言(文)」の「目白から / 安倍太古漫人」を指している。この号の「安倍太古漫人」の「太古漫人」は、「安倍能成」の号の一つである。

「寺田寅彦(木螺山人=ボクラ〈みのむし〉サンジン)」没後は、「小宮豊隆」(蓬里野人=ホウリヤジン)と「安倍能成(太古漫人=タイコマンジン)」が、それぞれ「中野から(「小宮蓬里野人」)と「目白から(安倍太古漫人)」とで、当時の。俳誌『渋柿』の、「松根東洋城(「秋谷立石山人」=「立石山人=リュウシャクサンジン」)との、「三つ鼎(ミツガネ)=鼎の足のように、三人が三方に対座すること」とで、俳誌「渋柿」の柱石となっている。

三、「東京(2) 目白と中野 ゾラと熊谷 / 城/p1~3」は、上記の「東洋城年譜・昭和十九年(1944)」の「空襲激しくなり浅間山麓に籠山し、昭和二十四年に至る」のとおり、東洋城は「浅間山麓」(長野県軽井沢の小瀬温泉)に疎開していて、その疎開先から東京の「目白(能成宅)」と「中野(豊隆宅)」を訪問しての記述である。「目白(能成宅)」では、二人の共通の趣味の「謡」に興じ、一泊して、「中野(豊隆宅)」に朝駆けして、「木螺山人(寺田寅彦)」などとの旧交の談義をしたことが綴られている。

当時の阿部能成は、文相退任後、上野の「帝室博物館総長・国立博物館館長を務め」の要職にあり、小宮豊隆は、東北大を定年退職して、上野の「東京音楽学校長」の要職にあった。

「ゾラと熊谷」というのは、その「目白(能成宅)」と「中野(豊隆宅)」との訪問の後、「ゾラの生涯」(「1937年製作のアメリカ映画」)を「帝国劇場」で見たことと、歌舞伎「熊谷」(「初代・中村吉右衛門」出演)を「東京劇場(?)」で見たことなどが記されている。

因みに、「終戦から復興に向かう日本を象徴する流行歌として知られる楽曲」の「東京ブギウギ」(鈴木勝作詞、服部良一作曲、笠置シヅ子歌唱)が「日本劇場」で、『日劇ショー 東京ブギウギ』で大ヒットとなった年である。

(参考その一)「文部大臣就任時の阿部能成」周辺

https://www.ehime-art.jp/info/wp-content/uploads/2017/08/abe-yoshishige.pdf

●写真「幣原改造内閣 閣僚の記念写真」

昭和21(1946)年1月15日撮影。GHQのマッカーサー元帥は、ポツダム宣言に則り、日本の軍国主義侵略政策に加担した総ての人物を公職から追放するように指示した。この結果前年10月に発足していた幣原内閣は総辞職か内閣改造かに追い込まれたが、5人の閣僚を更迭し改造をすることでこの難局を凌いだ。3列目中央が安倍能成、最前列右端が幣原首相、左端が吉田茂外相。(読売新聞社所蔵)

(参考その二) 「帝国劇場」での「ゾラの生涯」(「1937年製作のアメリカ映画」)公演周辺

『ゾラの生涯』(ゾラのしょうがい、The Life of Emile Zola)の「ポール・ムニ(左)とエリン・オブライエン=ムーア」(「ウィキペディア」)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BE%E3%83%A9%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B6%AF

※ 東洋城は、「『文豪ゾラの生涯』、終戦後映画らしい映画を見たのはこれが始めて。」「偶々帝劇前を通りかゝり席があり入場、」「『東京の現今』を見る上に、『現今の映画』をばも見なければなるまい。」など記し、この「文豪ゾラの生涯」(映画)の後、「祖父は大名(宇和島藩八代藩主・伊達宗城)で、江戸育ち(「中屋敷が木挽町(芝居といえば木挽町)」)の芝居好き(「新富座」の「「歌舞伎」通人」)で、「『吉右衛門』(※「初代中村吉右衛門)」の『熊谷』(※「熊谷陣屋」)の歌舞伎のことが綴られている。

そこで、最後に、「『「熊谷=歌舞伎」はおいしい御馳走で、「ゾラ=映画」は體の補ひの栄養料理だ』」と、東洋城の終生の「歌舞伎好き」の一端を結びとしている。

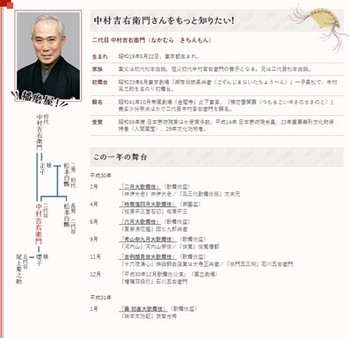

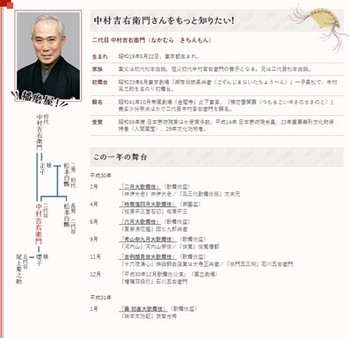

(参考その三) 「初代中村吉右衛門」と「熊谷陣屋」周辺

「歌舞伎美人/もっと楽しむ/「人」を楽しむ/ようこそ歌舞伎へ/『熊谷陣屋』中村吉右衛門」

https://www.kabuki-bito.jp/special/actor/welcometokabuki/post-post-welcometokabuki-87/4/

※ この記事中の、「初舞台/昭和23年6月東京劇場『御存俎板長兵衛(ごぞんじまないたちょうべえ)』一子長松で、中村萬之助を名のり初舞台。」に注目したい。「二代目中村吉右衛門」の初舞台は、昭和二十三(1948)六月、「東京劇場」での、『御存俎板長兵衛(ごぞんじまないたちょうべえ)』(一子長松で、中村萬之助を名のり初舞台)で、この初舞台は、東洋城が記事にしている、初代中村吉右衛門の「熊谷陣営」の公演の時と同じであったように思われる。

というのは、東洋城が、「偶々帝劇前を通りかゝり席があり入場」したという「ゾラの生涯」の、本邦初公開は「1948年(※昭和23年)6月で(「ウィキペディア」)、東洋城は、帝国劇場で「ゾラの生涯」を見て、その足で、東京劇場の「熊谷陣屋」を見たと解して置きたい。

そして、その「熊谷陣屋」で「熊谷次郎直実」を演じる「初代中村吉右衛門」については、小宮豊隆が、明治四十四年(一九一一)、二十七歳の時に、「新小説」に『中村吉右衛門論』を発表して、夏目漱石の叱責を甘受しながら、「演劇評論家・小宮豊隆」がデビューした、小宮豊隆(そして、松根東洋城)にとっては、忘れ得ざる歌舞伎役者ということになる。

『一谷嫩軍記』熊谷陣屋(初代中村吉右衛門【熊谷次郎直実】)

https://meikandb.kabuki.ne.jp/actor/364/

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%8A%87%E5%A0%B4

[東京劇場は1930年(昭和5年)3月に演劇場として開業。六代目 尾上菊五郎と十五代目 市村羽左衛門、六代目 尾上梅幸の3大役者がこけら落とし興行を飾った。築地に一際目立つ重厚な建物で知られ、歌舞伎や軽演劇が上演されていた。1945年(昭和20年)、歌舞伎座が東京大空襲で焼亡したため、東京劇場が歌舞伎の演劇場として選ばれるようになった。 戦争終結後の9月には、早くも市川猿之助一座が『黒塚』と『東海道中膝栗毛』を演じていた。 その後も1951年(昭和26年)に再建されるまでは、東京の歌舞伎の中心だった。](「ウィキペディア」)

(参考その四) 小宮豊隆の『中村吉右衛門』(著者/小宮豊隆 著/出版者・岩波書店/出版年月日・1962) (「国立国会図書館デジタルコレクション」)周辺

https://dl.ndl.go.jp/pid/2498132

[目次

中村吉右衛門論 その他

中村吉右衛門論/p3

市村座の『文覚』/p23

『吉右衛門論』に就いて・その他/p30

市村座の『逆櫓』・その他/p36

吉右衛門に与ふ/p46

『新樹』を中心として/p56

『養蚕の家』と吉右衛門と/p70

吉右衛門の第一印象/p80

『勧進帳』の比較/p88

『陣屋』の盛綱/p113

吉右衛門雑記

吉右衛門のお母さん/p135

吉右衛門の芸/p140

私の『中村吉右衛門論』のこと/p152

『沼津』の花道/p159

私の吉右衛門との対談/p162

吉右衛門の由良之助/p215

吉右衛門と『リア王』/p219

熊谷の心理/p223

紅いおちやんちやん/p229

『吉右衛門句集』/p231

『盛綱陣屋』/p234

『盛綱』の映画/p238

吉右衛門と文化勲章/p241

吉右衛門の死/p252

『吉右衛門日記』/p254

吉右衛門を思ふ/p264

『吉右衛門自伝』序/p268

『中村吉右衛門定本句集』序/p273

河竹繁俊君著『中村吉右衛門』序/p277

あとがき/p281 ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)

E383BBE8A1A8E7B499.jpg)

「俳誌・渋柿(412号/昭和23・8)」表紙

.jpg)

「俳誌・渋柿(412号/昭和23・8)」

(目次)

卷頭語 / 秋谷立石山人/p表一~

目白から / 安倍太古漫人/p表二~

東京(2) 目白と中野 ゾラと熊谷 / 城/p1~3

卷頭句 / 東洋城/p4~11

句作問答/p4~9

句作問答(第二部) 四月號 五月 六月號/p10~12

松諷詠/p12~12

用語解/p12~12

正誤/p12~12

謝告・募集/p12~12

題詠 山笑ふ 桐の花 蝙蝠 前置付(春夏季) / 晨悟 ; 喜舟 ; 春雨 ; 東洋城/p14~15

一句 / 東洋城/p15~15

消息 日々好日 東京栃木 御紋章燦然 お供へ林檎 千噸客船 畫中山 河鹿とお紺 老不老/p16~16

例會/p17~17

松 / 東洋城/p表四~

與力松/p表四~

奧付/p表紙の三~

(東洋城年譜)(『東洋城全句集(中巻)』所収)

昭和十九年(1944) 六十七歳

空襲激しくなり浅間山麓に籠山し、昭和二十四年に至る。『続山を喰ふ』『不衣の句を講ず』を連載。紙の配給減り十六頁の「渋柿」となる。

昭和二十年(1945) 六十八歳

宇和島の邸宅土蔵戦火に会ひ、始祖伝来の家宝を失ふ。信州より焦土の都往復、「渋柿」の刊行続く。『楽木林森』『八月十四日以降』連載。能成文部大臣に親任。

昭和二十一年(1946) 六十九歳

敗亡の後の困難と闘ひ、熱情と至誠を傾注して「渋柿」の毎月発行を指揮す。村上霽月没。

昭和二十二年(1947) 七十歳

「渋柿」四百号に達す。露伴没。

昭和二十三年(1948) 七十一歳

古稀を迎ふ。「古稀遺言」連載。伊予を遍歴。

(管見)

一、「卷頭語 / 秋谷立石山人/p表一」は、表紙の「題籢/渋柿(夏目漱石筆)」の右側の「巻頭語(秋谷立石山人)」を指している。この「秋谷石山人」は、「松根東洋城」の号の一つである。この号の「巻頭語」は、「鮒が汚水に呼吸困難、水面に口を出/し無理にパクパク。人々亦汚世に噞喁(※けんぎょう=「魚が水面に口を出して呼吸すること。あぎとうこと。また、転じて、はげしく口論、抗議すること。けんぐ。けんぐう。」)、/清流『渋柿』に脱して僅に活き居つゝ。」である。

二、「目白から / 安倍太古漫人/p表二」は、表紙(裏)の、「巻頭言(文)」の「目白から / 安倍太古漫人」を指している。この号の「安倍太古漫人」の「太古漫人」は、「安倍能成」の号の一つである。

「寺田寅彦(木螺山人=ボクラ〈みのむし〉サンジン)」没後は、「小宮豊隆」(蓬里野人=ホウリヤジン)と「安倍能成(太古漫人=タイコマンジン)」が、それぞれ「中野から(「小宮蓬里野人」)と「目白から(安倍太古漫人)」とで、当時の。俳誌『渋柿』の、「松根東洋城(「秋谷立石山人」=「立石山人=リュウシャクサンジン」)との、「三つ鼎(ミツガネ)=鼎の足のように、三人が三方に対座すること」とで、俳誌「渋柿」の柱石となっている。

三、「東京(2) 目白と中野 ゾラと熊谷 / 城/p1~3」は、上記の「東洋城年譜・昭和十九年(1944)」の「空襲激しくなり浅間山麓に籠山し、昭和二十四年に至る」のとおり、東洋城は「浅間山麓」(長野県軽井沢の小瀬温泉)に疎開していて、その疎開先から東京の「目白(能成宅)」と「中野(豊隆宅)」を訪問しての記述である。「目白(能成宅)」では、二人の共通の趣味の「謡」に興じ、一泊して、「中野(豊隆宅)」に朝駆けして、「木螺山人(寺田寅彦)」などとの旧交の談義をしたことが綴られている。

当時の阿部能成は、文相退任後、上野の「帝室博物館総長・国立博物館館長を務め」の要職にあり、小宮豊隆は、東北大を定年退職して、上野の「東京音楽学校長」の要職にあった。

「ゾラと熊谷」というのは、その「目白(能成宅)」と「中野(豊隆宅)」との訪問の後、「ゾラの生涯」(「1937年製作のアメリカ映画」)を「帝国劇場」で見たことと、歌舞伎「熊谷」(「初代・中村吉右衛門」出演)を「東京劇場(?)」で見たことなどが記されている。

因みに、「終戦から復興に向かう日本を象徴する流行歌として知られる楽曲」の「東京ブギウギ」(鈴木勝作詞、服部良一作曲、笠置シヅ子歌唱)が「日本劇場」で、『日劇ショー 東京ブギウギ』で大ヒットとなった年である。

(参考その一)「文部大臣就任時の阿部能成」周辺

https://www.ehime-art.jp/info/wp-content/uploads/2017/08/abe-yoshishige.pdf

●写真「幣原改造内閣 閣僚の記念写真」

昭和21(1946)年1月15日撮影。GHQのマッカーサー元帥は、ポツダム宣言に則り、日本の軍国主義侵略政策に加担した総ての人物を公職から追放するように指示した。この結果前年10月に発足していた幣原内閣は総辞職か内閣改造かに追い込まれたが、5人の閣僚を更迭し改造をすることでこの難局を凌いだ。3列目中央が安倍能成、最前列右端が幣原首相、左端が吉田茂外相。(読売新聞社所蔵)

(参考その二) 「帝国劇場」での「ゾラの生涯」(「1937年製作のアメリカ映画」)公演周辺

『ゾラの生涯』(ゾラのしょうがい、The Life of Emile Zola)の「ポール・ムニ(左)とエリン・オブライエン=ムーア」(「ウィキペディア」)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BE%E3%83%A9%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B6%AF

※ 東洋城は、「『文豪ゾラの生涯』、終戦後映画らしい映画を見たのはこれが始めて。」「偶々帝劇前を通りかゝり席があり入場、」「『東京の現今』を見る上に、『現今の映画』をばも見なければなるまい。」など記し、この「文豪ゾラの生涯」(映画)の後、「祖父は大名(宇和島藩八代藩主・伊達宗城)で、江戸育ち(「中屋敷が木挽町(芝居といえば木挽町)」)の芝居好き(「新富座」の「「歌舞伎」通人」)で、「『吉右衛門』(※「初代中村吉右衛門)」の『熊谷』(※「熊谷陣屋」)の歌舞伎のことが綴られている。

そこで、最後に、「『「熊谷=歌舞伎」はおいしい御馳走で、「ゾラ=映画」は體の補ひの栄養料理だ』」と、東洋城の終生の「歌舞伎好き」の一端を結びとしている。

(参考その三) 「初代中村吉右衛門」と「熊谷陣屋」周辺

「歌舞伎美人/もっと楽しむ/「人」を楽しむ/ようこそ歌舞伎へ/『熊谷陣屋』中村吉右衛門」

https://www.kabuki-bito.jp/special/actor/welcometokabuki/post-post-welcometokabuki-87/4/

※ この記事中の、「初舞台/昭和23年6月東京劇場『御存俎板長兵衛(ごぞんじまないたちょうべえ)』一子長松で、中村萬之助を名のり初舞台。」に注目したい。「二代目中村吉右衛門」の初舞台は、昭和二十三(1948)六月、「東京劇場」での、『御存俎板長兵衛(ごぞんじまないたちょうべえ)』(一子長松で、中村萬之助を名のり初舞台)で、この初舞台は、東洋城が記事にしている、初代中村吉右衛門の「熊谷陣営」の公演の時と同じであったように思われる。

というのは、東洋城が、「偶々帝劇前を通りかゝり席があり入場」したという「ゾラの生涯」の、本邦初公開は「1948年(※昭和23年)6月で(「ウィキペディア」)、東洋城は、帝国劇場で「ゾラの生涯」を見て、その足で、東京劇場の「熊谷陣屋」を見たと解して置きたい。

そして、その「熊谷陣屋」で「熊谷次郎直実」を演じる「初代中村吉右衛門」については、小宮豊隆が、明治四十四年(一九一一)、二十七歳の時に、「新小説」に『中村吉右衛門論』を発表して、夏目漱石の叱責を甘受しながら、「演劇評論家・小宮豊隆」がデビューした、小宮豊隆(そして、松根東洋城)にとっては、忘れ得ざる歌舞伎役者ということになる。

『一谷嫩軍記』熊谷陣屋(初代中村吉右衛門【熊谷次郎直実】)

https://meikandb.kabuki.ne.jp/actor/364/

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%8A%87%E5%A0%B4

[東京劇場は1930年(昭和5年)3月に演劇場として開業。六代目 尾上菊五郎と十五代目 市村羽左衛門、六代目 尾上梅幸の3大役者がこけら落とし興行を飾った。築地に一際目立つ重厚な建物で知られ、歌舞伎や軽演劇が上演されていた。1945年(昭和20年)、歌舞伎座が東京大空襲で焼亡したため、東京劇場が歌舞伎の演劇場として選ばれるようになった。 戦争終結後の9月には、早くも市川猿之助一座が『黒塚』と『東海道中膝栗毛』を演じていた。 その後も1951年(昭和26年)に再建されるまでは、東京の歌舞伎の中心だった。](「ウィキペディア」)

(参考その四) 小宮豊隆の『中村吉右衛門』(著者/小宮豊隆 著/出版者・岩波書店/出版年月日・1962) (「国立国会図書館デジタルコレクション」)周辺

https://dl.ndl.go.jp/pid/2498132

[目次

中村吉右衛門論 その他

中村吉右衛門論/p3

市村座の『文覚』/p23

『吉右衛門論』に就いて・その他/p30

市村座の『逆櫓』・その他/p36

吉右衛門に与ふ/p46

『新樹』を中心として/p56

『養蚕の家』と吉右衛門と/p70

吉右衛門の第一印象/p80

『勧進帳』の比較/p88

『陣屋』の盛綱/p113

吉右衛門雑記

吉右衛門のお母さん/p135

吉右衛門の芸/p140

私の『中村吉右衛門論』のこと/p152

『沼津』の花道/p159

私の吉右衛門との対談/p162

吉右衛門の由良之助/p215

吉右衛門と『リア王』/p219

熊谷の心理/p223

紅いおちやんちやん/p229

『吉右衛門句集』/p231

『盛綱陣屋』/p234

『盛綱』の映画/p238

吉右衛門と文化勲章/p241

吉右衛門の死/p252

『吉右衛門日記』/p254

吉右衛門を思ふ/p264

『吉右衛門自伝』序/p268

『中村吉右衛門定本句集』序/p273

河竹繁俊君著『中村吉右衛門』序/p277

あとがき/p281 ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)

東洋城の「俳誌・渋柿」(管見) [東洋城・豊隆・青楓]

その一「俳誌・渋柿(405号/昭和23・1)」

-0ca4e.jpg)

「俳誌・渋柿(405号/昭和23・1)」(奥付/p17~17)

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071536/1/10

(目次)

巻頭語 / 秋谷立石山人/p表1~

中野から / 小宮蓬里野人/p表2~

敗太郎(中) / みどり/p1~1

卷頭句 / 東洋城/p2~12

句作問答/p2~6

社告/p17~17

消息 / 諸氏/p17~17

勉強表の勉強表 / 山冬子調/p13~13

落木林森(十三)山中餅搗-雪山の薪 / 東洋城/p14~15

題詠/p16~16

雲の峯 / 喜舟/p16~16

暑さ / 括瓠/p16~16

東洋城近詠/p18~18

玉菜の外葉 / ひむがし/p18~18

奥付/p17~17

(東洋城年譜)(『東洋城全句集(中巻)』所収)

昭和二十一年(1946) 六十九歳

敗亡の後の困難と闘ひ、熱情と至誠を傾注して「渋柿」の毎月発行を指揮す。村上霽月没。

昭和二十二年(1947) 七十歳

「渋柿」四百号に達す。

昭和二十三年(1948) 七十一歳

古稀を迎ふ。「古稀遺言」連載。

(管見)

一、「中野から / 小宮蓬里野人/p表2~」は、「小宮豊隆(俳号・蓬里雨)」の、当時の近況が知らされている。下記「年譜」の「※昭和21年 1946 東京音楽学校(現東京芸術大学)校長となる。教育刷新委員・国語審議会委員となる。」の頃である。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-14

(付記)

.jpg)

「小宮豊隆(俳号・逢里雨)」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)

https://adeac.jp/miyako-hf-mus/top/

[小宮豊隆氏(年譜)

明治17年 1884 3月7日福岡県仲津郡久富村(現犀川町久富)で生まれる。

明治20年 1887 父・弥三郎の転勤にともない大和郡山へ移る。

明治24年 1891 帰郷し、豊津尋常小学校に転校。

明治27年 1894 5月22日父・弥三郎死去。

明治30年 1897 豊津高等小学校卒業。福岡県立尋常中学校に入学。

明治35年 1902 豊津中学校卒業。7月に第一高等学校入学。

明治38年 1905 7月第一高等学校卒業。9月東京帝国大学文学部独文科に入学。従兄の犬塚武夫の紹介で夏目漱石の知遇を得、在学中の保証人を依頼する。大学ではドイツ語の講義とともに、漱石の「文学評論」やシェイクスピアの講義も聴講する。

明治41年 1908 7月東京帝国大学卒業。

明治42年 1909 4月慶応義塾大学に文学部が創設され、講師となる。このころから、ロシア文学への興味が深まる。朝日新聞に文芸欄が創設され、漱石の手伝いをする。

明治44年 1911 1月郷里にて結婚。

大正5年 1916 東京医学専門学校講師となる。12月9日夏目漱石死去。

大正6年 1917 「漱石全集」の編集にとりかかる。

大正9年 1920 海軍大学校嘱託教授となる。

大正10年 1921 芭蕉研究会に参加。

大正11年 1922 4月法政大学教授となる。東北帝国大学法文学部独文講座を引き受ける。

大正12年 1923 3月渡欧。5月にベルリンに到着し、以後欧州各国を歴訪。

大正13年 1924 帰国。東北帝国大学教授となる。

大正15年 1926 芭蕉俳諧研究会を始める。

※昭和21年 1946 東京音楽学校(現東京芸術大学)校長となる。教育刷新委員・国語審議会委員となる。

昭和22年 1947 6月都民劇場運営委員長となる。

昭和23年 1948 11月東北帝国大学名誉教授の称号を贈られる。

昭和24年 1949 6月東京音楽学校々長辞職。東京女子大学講師・俳文学会々長となる。

昭和25年 1950 4月学習院大学教授となる。以降、学習院では文学部長・女子短期大学々長をつとめる。12月文化財専門審議会専門委員となる。

昭和26年 1951 10月学士院会員となる。

昭和29年 1954 5月著書「夏目漱石」で芸術院賞受賞。

昭和30年 1955 4月財団法人都民劇場会長。7月国立劇場設立準備協議会々長を委嘱される。

昭和32年 1957 3月学習院退職。4月東京都教育委員となる。

昭和33年 1958 「世阿弥の芸術」を御進講する。

昭和34年 1959 東京都教育委員辞任。

昭和35年 1960 東大病院に入院。手術を受ける。

昭和36年 1961 喜寿・金婚式。

昭和40年 1965 3月都民劇場会長辞任。同名誉会長となる。

昭和41年 1966 5月3日午前4時、肺炎のため東京都杉並区の自宅にて逝去。享年82歳。東京南多摩霊園と豊津町峯高寺に分骨埋葬。

(「篷里雨句集」巻末年譜及び小宮里子氏のご教示により作成) )

二、「勉強表の勉強表 / 山冬子調/p13~13」は、昭和十四年から昭和二十二年までの「渋柿」の巻頭句を占めた句数の表(抜粋)である。

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071536/1/8

上記のトップの「喜舟」は、昭和二十七年(1952)に東洋城の跡を引き継いで「渋柿・主宰」を務めた「野村喜舟」である。

「野村喜舟」(「北九州市立文学館」)

https://www.kitakyushucity-bungakukan.jp/display/169.html

野村 喜舟(のむら きしゅう)… 1886-1983

俳人。本名喜久二[きくじ]。

石川県金沢市生まれ。

東京市小石川の砲兵工廠に勤務。

夏目漱石門下の松根東洋城に師事、「国民新聞」の俳句欄で活躍。東洋城の主宰する「渋柿」に創刊時から選者として参加。1933(昭和8)年に小倉工廠に転勤となる。52年から76年まで「渋柿」を主宰した。小倉北区の篠崎八幡神社に「鶯や紫川にひびく声」の句碑がある。句集『小石川』」「紫川」など。

三、その「勉強表の勉強表 / 山冬子調/p13~13」の三番目の「晨悟」は、「小林晨悟(こばやししんご)/明治二十七年生れ、昭和四十三年没(1894~1968)」で、「晨悟」は、大正四年「渋柿」創刊より参加、昭和二十七年離脱。この離脱は、東洋城の誌事(主宰)より隠居(隠退)の節目の年となり、『渋柿』主宰は「野村喜舟」、その編集発行は、「勉強表の勉強表 / 山冬子調/p13~13」の、十番目の「(徳永)山冬子」と、八番目の「(徳永)夏川女」との「徳永御夫妻」に託されることになる。

この「(徳永)山冬子」は、昭和五十一年(1976)に、喜舟の跡を継いで「渋柿・主宰(三代)」となる。

https://kotobank.jp/word/%E5%BE%B3%E6%B0%B8%20%E5%B1%B1%E5%86%AC%E5%AD%90-1650332

徳永 山冬子(トクナガ サントウシ)

生年明治40(1907)年6月1日

没年平成10(1998)年12月7日

出生地愛媛県

本名徳永 智(トクナガ サトシ)

別名前号=木患子,炬火

学歴〔年〕日本大学卒

経歴昭和4年「渋柿」に入る。初め木患子、次いで炬火と号し、14年上京後山冬子と改める。27〜41年「渋柿」の編集担当。以後代表同人兼課題句選者。52年野村喜舟のあとを受け、主宰。のち最高顧問・編集長。42年俳人協会評議員。句集に「寒暁」「失明の天」など

四、冒頭の「奥付/p17~17」中、

〇「編集兼発行人」→「東京都品川区上大崎一丁目四百七十番地/松根卓四郎」の「松根卓四郎」は、東洋城(嫡男)の弟(三男)である。この「卓四郎」は、「編集兼発行人」となっているが、実質的には「編集兼発行人」は「主宰・東洋城」で、「卓四郎」宅の一間を「渋柿本社」としており、謂わば、「卓四郎」は「社主」ということになる。

〇「印刷者」→「栃木県栃木市室町二百四十五番地・松本寅吉」/「印刷所」→「同・両毛印刷株式会社」は、大正十二年(1926)の、関東大震災により、東洋城の平河町の屋敷、並びに、発行所が炎上して、直ちに、栃木市で、その年の「渋柿十月号」を刊行し、この縁により、昭和二十六・七年(1952)まで、ここが「印刷所・印刷者」となる。「発行所・渋柿者発行部」→「栃木県栃木市倭町二百九十五番地」は「「小林晨悟」の住所と思われる。

五、「落木林森(十三)山中餅搗-雪山の薪 / 東洋城/p14~15」については、『東洋城全句集(中巻)』の「昭和二十二年(七十歳)/「落木林森(下)より百六句」に収載されている。

六、「東洋城近詠/p18~18」については、『東洋城全句集(中巻)』の「昭和二十二年(七十歳)/末尾(八句)」に収載されている。この「末尾(八句)」は、「東洋城近詠/p18~18」では、「山」と出して、「旧年(昭和二十二年)八句」の句にあたり、それに続いて「新年(昭和二十三年)十句」とが、以下のように掲載されている。

「山」(『東洋城全句集(中巻)』には、この「山」の記載はない、「山」とは「疎開先=「浅間山麓」(「年譜」に「昭和十九年、空襲激しくなり浅間山麓に籠山し、昭和二十四年に至る」とある。なお、次弟・新八郎は信州大((旧制松本高校))で教職に就いている。)

「旧年(昭和二十二年)八句」→『東洋城全句集(中巻)』の「末尾(八句)」に収載されている。

神主が暦呉れけり年の暮

食ふことに追はれ疲れや年の暮

大三十日山谷狐屋独坐かな

大年や酒ちよつとまゐる酒配給

山中や狐(こ)ツもかも鳴け年忘

年名残咳名残りとてあらざりけり(前書に「久しく癒えず」)

年守るや句作問答常の如

ト(うらな)思ふや建仁建長除夜の鐘

「新年(昭和二十三年)十句」→『東洋城全句集(中巻)』の「巻頭(十一句)」の「十句」として収載されている。

つくつぐと身に敗戦や去年今年

昨の垢今日の膚(はだへ)や去年今年

元日や雪唯白う雪山家

元日の料理越しけり雪母屋

昔屠蘇てふありき族(やから)並びけり(前書「思ひくさぐさ」)

餅食ふや雑煮は汁のものぐさき

事繁く雪に薪切る二日かな

季寄せ繕ふだけをいとまに三日かな(前書に「忙二句」)

せめてもの正月晴や窓あけて(同上)

初夢や東海の勝浪平

(松内や徹夜に唯の夜を続け)→『東洋城全句集(中巻)』の「巻頭(十一句)」の末尾の句

-0ca4e.jpg)

「俳誌・渋柿(405号/昭和23・1)」(奥付/p17~17)

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071536/1/10

(目次)

巻頭語 / 秋谷立石山人/p表1~

中野から / 小宮蓬里野人/p表2~

敗太郎(中) / みどり/p1~1

卷頭句 / 東洋城/p2~12

句作問答/p2~6

社告/p17~17

消息 / 諸氏/p17~17

勉強表の勉強表 / 山冬子調/p13~13

落木林森(十三)山中餅搗-雪山の薪 / 東洋城/p14~15

題詠/p16~16

雲の峯 / 喜舟/p16~16

暑さ / 括瓠/p16~16

東洋城近詠/p18~18

玉菜の外葉 / ひむがし/p18~18

奥付/p17~17

(東洋城年譜)(『東洋城全句集(中巻)』所収)

昭和二十一年(1946) 六十九歳

敗亡の後の困難と闘ひ、熱情と至誠を傾注して「渋柿」の毎月発行を指揮す。村上霽月没。

昭和二十二年(1947) 七十歳

「渋柿」四百号に達す。

昭和二十三年(1948) 七十一歳

古稀を迎ふ。「古稀遺言」連載。

(管見)

一、「中野から / 小宮蓬里野人/p表2~」は、「小宮豊隆(俳号・蓬里雨)」の、当時の近況が知らされている。下記「年譜」の「※昭和21年 1946 東京音楽学校(現東京芸術大学)校長となる。教育刷新委員・国語審議会委員となる。」の頃である。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-14

(付記)

.jpg)

「小宮豊隆(俳号・逢里雨)」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)

https://adeac.jp/miyako-hf-mus/top/

[小宮豊隆氏(年譜)

明治17年 1884 3月7日福岡県仲津郡久富村(現犀川町久富)で生まれる。

明治20年 1887 父・弥三郎の転勤にともない大和郡山へ移る。

明治24年 1891 帰郷し、豊津尋常小学校に転校。

明治27年 1894 5月22日父・弥三郎死去。

明治30年 1897 豊津高等小学校卒業。福岡県立尋常中学校に入学。

明治35年 1902 豊津中学校卒業。7月に第一高等学校入学。

明治38年 1905 7月第一高等学校卒業。9月東京帝国大学文学部独文科に入学。従兄の犬塚武夫の紹介で夏目漱石の知遇を得、在学中の保証人を依頼する。大学ではドイツ語の講義とともに、漱石の「文学評論」やシェイクスピアの講義も聴講する。

明治41年 1908 7月東京帝国大学卒業。

明治42年 1909 4月慶応義塾大学に文学部が創設され、講師となる。このころから、ロシア文学への興味が深まる。朝日新聞に文芸欄が創設され、漱石の手伝いをする。

明治44年 1911 1月郷里にて結婚。

大正5年 1916 東京医学専門学校講師となる。12月9日夏目漱石死去。

大正6年 1917 「漱石全集」の編集にとりかかる。

大正9年 1920 海軍大学校嘱託教授となる。

大正10年 1921 芭蕉研究会に参加。

大正11年 1922 4月法政大学教授となる。東北帝国大学法文学部独文講座を引き受ける。

大正12年 1923 3月渡欧。5月にベルリンに到着し、以後欧州各国を歴訪。

大正13年 1924 帰国。東北帝国大学教授となる。

大正15年 1926 芭蕉俳諧研究会を始める。

※昭和21年 1946 東京音楽学校(現東京芸術大学)校長となる。教育刷新委員・国語審議会委員となる。

昭和22年 1947 6月都民劇場運営委員長となる。

昭和23年 1948 11月東北帝国大学名誉教授の称号を贈られる。

昭和24年 1949 6月東京音楽学校々長辞職。東京女子大学講師・俳文学会々長となる。

昭和25年 1950 4月学習院大学教授となる。以降、学習院では文学部長・女子短期大学々長をつとめる。12月文化財専門審議会専門委員となる。

昭和26年 1951 10月学士院会員となる。

昭和29年 1954 5月著書「夏目漱石」で芸術院賞受賞。

昭和30年 1955 4月財団法人都民劇場会長。7月国立劇場設立準備協議会々長を委嘱される。

昭和32年 1957 3月学習院退職。4月東京都教育委員となる。

昭和33年 1958 「世阿弥の芸術」を御進講する。

昭和34年 1959 東京都教育委員辞任。

昭和35年 1960 東大病院に入院。手術を受ける。

昭和36年 1961 喜寿・金婚式。

昭和40年 1965 3月都民劇場会長辞任。同名誉会長となる。

昭和41年 1966 5月3日午前4時、肺炎のため東京都杉並区の自宅にて逝去。享年82歳。東京南多摩霊園と豊津町峯高寺に分骨埋葬。

(「篷里雨句集」巻末年譜及び小宮里子氏のご教示により作成) )

二、「勉強表の勉強表 / 山冬子調/p13~13」は、昭和十四年から昭和二十二年までの「渋柿」の巻頭句を占めた句数の表(抜粋)である。

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071536/1/8

上記のトップの「喜舟」は、昭和二十七年(1952)に東洋城の跡を引き継いで「渋柿・主宰」を務めた「野村喜舟」である。

「野村喜舟」(「北九州市立文学館」)

https://www.kitakyushucity-bungakukan.jp/display/169.html

野村 喜舟(のむら きしゅう)… 1886-1983

俳人。本名喜久二[きくじ]。

石川県金沢市生まれ。

東京市小石川の砲兵工廠に勤務。

夏目漱石門下の松根東洋城に師事、「国民新聞」の俳句欄で活躍。東洋城の主宰する「渋柿」に創刊時から選者として参加。1933(昭和8)年に小倉工廠に転勤となる。52年から76年まで「渋柿」を主宰した。小倉北区の篠崎八幡神社に「鶯や紫川にひびく声」の句碑がある。句集『小石川』」「紫川」など。

三、その「勉強表の勉強表 / 山冬子調/p13~13」の三番目の「晨悟」は、「小林晨悟(こばやししんご)/明治二十七年生れ、昭和四十三年没(1894~1968)」で、「晨悟」は、大正四年「渋柿」創刊より参加、昭和二十七年離脱。この離脱は、東洋城の誌事(主宰)より隠居(隠退)の節目の年となり、『渋柿』主宰は「野村喜舟」、その編集発行は、「勉強表の勉強表 / 山冬子調/p13~13」の、十番目の「(徳永)山冬子」と、八番目の「(徳永)夏川女」との「徳永御夫妻」に託されることになる。

この「(徳永)山冬子」は、昭和五十一年(1976)に、喜舟の跡を継いで「渋柿・主宰(三代)」となる。

https://kotobank.jp/word/%E5%BE%B3%E6%B0%B8%20%E5%B1%B1%E5%86%AC%E5%AD%90-1650332

徳永 山冬子(トクナガ サントウシ)

生年明治40(1907)年6月1日

没年平成10(1998)年12月7日

出生地愛媛県

本名徳永 智(トクナガ サトシ)

別名前号=木患子,炬火

学歴〔年〕日本大学卒

経歴昭和4年「渋柿」に入る。初め木患子、次いで炬火と号し、14年上京後山冬子と改める。27〜41年「渋柿」の編集担当。以後代表同人兼課題句選者。52年野村喜舟のあとを受け、主宰。のち最高顧問・編集長。42年俳人協会評議員。句集に「寒暁」「失明の天」など

四、冒頭の「奥付/p17~17」中、

〇「編集兼発行人」→「東京都品川区上大崎一丁目四百七十番地/松根卓四郎」の「松根卓四郎」は、東洋城(嫡男)の弟(三男)である。この「卓四郎」は、「編集兼発行人」となっているが、実質的には「編集兼発行人」は「主宰・東洋城」で、「卓四郎」宅の一間を「渋柿本社」としており、謂わば、「卓四郎」は「社主」ということになる。

〇「印刷者」→「栃木県栃木市室町二百四十五番地・松本寅吉」/「印刷所」→「同・両毛印刷株式会社」は、大正十二年(1926)の、関東大震災により、東洋城の平河町の屋敷、並びに、発行所が炎上して、直ちに、栃木市で、その年の「渋柿十月号」を刊行し、この縁により、昭和二十六・七年(1952)まで、ここが「印刷所・印刷者」となる。「発行所・渋柿者発行部」→「栃木県栃木市倭町二百九十五番地」は「「小林晨悟」の住所と思われる。

五、「落木林森(十三)山中餅搗-雪山の薪 / 東洋城/p14~15」については、『東洋城全句集(中巻)』の「昭和二十二年(七十歳)/「落木林森(下)より百六句」に収載されている。

六、「東洋城近詠/p18~18」については、『東洋城全句集(中巻)』の「昭和二十二年(七十歳)/末尾(八句)」に収載されている。この「末尾(八句)」は、「東洋城近詠/p18~18」では、「山」と出して、「旧年(昭和二十二年)八句」の句にあたり、それに続いて「新年(昭和二十三年)十句」とが、以下のように掲載されている。

「山」(『東洋城全句集(中巻)』には、この「山」の記載はない、「山」とは「疎開先=「浅間山麓」(「年譜」に「昭和十九年、空襲激しくなり浅間山麓に籠山し、昭和二十四年に至る」とある。なお、次弟・新八郎は信州大((旧制松本高校))で教職に就いている。)

「旧年(昭和二十二年)八句」→『東洋城全句集(中巻)』の「末尾(八句)」に収載されている。

神主が暦呉れけり年の暮

食ふことに追はれ疲れや年の暮

大三十日山谷狐屋独坐かな

大年や酒ちよつとまゐる酒配給

山中や狐(こ)ツもかも鳴け年忘

年名残咳名残りとてあらざりけり(前書に「久しく癒えず」)

年守るや句作問答常の如

ト(うらな)思ふや建仁建長除夜の鐘

「新年(昭和二十三年)十句」→『東洋城全句集(中巻)』の「巻頭(十一句)」の「十句」として収載されている。

つくつぐと身に敗戦や去年今年

昨の垢今日の膚(はだへ)や去年今年

元日や雪唯白う雪山家

元日の料理越しけり雪母屋

昔屠蘇てふありき族(やから)並びけり(前書「思ひくさぐさ」)

餅食ふや雑煮は汁のものぐさき

事繁く雪に薪切る二日かな

季寄せ繕ふだけをいとまに三日かな(前書に「忙二句」)

せめてもの正月晴や窓あけて(同上)

初夢や東海の勝浪平

(松内や徹夜に唯の夜を続け)→『東洋城全句集(中巻)』の「巻頭(十一句)」の末尾の句

「津田青楓」管見(その十) [東洋城・豊隆・青楓]

そ十「津田青楓と良寛そし書道と画道」周辺

《良寛像》1975 出典 : 『青楓美術館図録』

https://note.com/azusa183/n/n4e78d78b364a

《良寛歌いろいろ》1973 出典 : 『青楓美術館図録』

https://note.com/azusa183/n/n4e78d78b364a

「 青楓が良寛に関心をもったのは、良寛愛好家であった夏目漱石と一九一四(大正三)に良寛の草書屏風を見たことがきっかけであった。そこから良寛の書に注意を向けるようになり、関東大震災を機に京都に移住した頃から、日本画家安田靫彦より贈られた良寛の自選歌集『布留散東(ふるさと)』を手本に仮名文字の臨書を毎日はじめるようになった。以来、青楓は書にものめるようになった。 」((『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「「コラム」良寛の跡をたどって(喜多孝臣稿)」)

(参考その一) 「良寛《 歌切 》安田靫彦極箱」(抜粋)周辺

「良寛《 歌切 》安田靫彦極箱」(抜粋)

https://tosui.org/products/%E6%8E%9B%E8%BB%B8-%E8%89%AF%E5%AF%9B-%E6%AD%8C%E5%88%87-%E5%AE%89%E7%94%B0%E9%9D%AB%E5%BD%A6%E6%A5%B5%E7%AE%B1

[ 「良寛歌集『ふるさと』について(竹下数馬稿) 」など抜粋