琳派とその周辺(その十二)池田孤邨「隅田川遠望図(酒井抱一賛)」 [琳派とその周辺]

(その十二)池田孤邨筆「隅田川遠望図」(酒井抱一賛)

池田孤邨筆「隅田川遠望図」(酒井抱一賛)一幅 絹本淡彩色 文政九年(一八二六)

五五・五×一〇七・六㎝ 江戸東京博物館蔵

【 抱一は、夕暮れ時の舟中で酒肴を愉しんだ孤邨らの隅田川周遊を、中国北宋の文人・蘇東坡が詠んだ「赤壁賦」に見立てた。自らは参加できなかったものの、気持ちの赴くまま、末尾に「くれぬ間に 月は懸れり 冬木立」の一句を詠じている。 】

(『別冊太陽 江戸琳派の美』所収「江戸琳派における師弟の合作(久保田佐知恵稿)」)

池田孤邨が、この隅田川遠望図」を描いた文政九年(一八二六)は、孤邨、二十四歳のときで、抱一は六十六歳になっている。その抱一の賛には、「冨士有り、筑波あり、観音精舎のかねの声は漣波に響き、今戸の瓦やく烟、水鳥の魚鱗鶴翼に飛廻るは、筆頭にも尽かたきを、門人孤邨が一紙のうちに写して」と、隅田川近郊の見どころを一つ一つ丁寧に取り上げて、その趣を巧みに表現した孤邨の画技を褒め称えているようである(「久保田・前掲稿」)。

そして、その最後に、「くれぬ間に 月は懸れり 冬木立」の一句で、この賛を結んでいる。この二年後に、抱一は亡くなっており、孤邨にとっては、老師・抱一の、この情の細やかな賛は、終生の忘れ得ざるものとなったことであろう。

くれぬ間に 月は懸かれり 冬木立 抱一

この抱一の一句は、上記の「隅田川遠望図」上の、右側の孤邨の落款が記載してある、「冬木立と人影」、そして、遠くに「筑波」が見えるあたりを一句にしたのであろう。

安藤広重 「名所江戸百景 隅田川水神の森真崎」(満開となった桜の花。遠方に隅田川、筑波山を望む。) (「太田記念美術館」蔵)

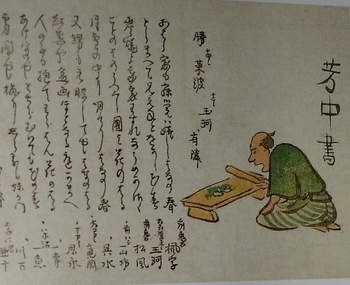

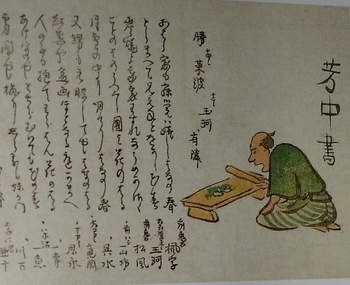

(追記一) 抱一の「賛」の全文は次のとおりである。

是歳丙戌冬十一月桐生の竹渓

貞助周二の二子をともなひ墨水

舟を泛夕日の斜ならんとするに

猶綾瀬に逆のほり舟中使者

有美酒有網を挙れハ巨□

細鱗の魚を得陸を招けは

□□葡萄の酒傍らに奉る

嗚呼吾都会の楽ミ何そ蘇子か

赤壁の遊ひに異ならんや

冨士有筑波有観音精舎の

かねの聲は漣波に響き 今戸

の瓦やく烟水鳥の魚鱗鶴翼に

飛廻るは草頭にも盡

かたきを門人孤邨か

一紙のうちに冩して予に

此遊ひを記せよといふ予

その日の逍遥に

もれたるも名残なく

其意にまかせて

俳諧の一句を吃く

くれぬ間に

月は懸れり

冬木立

抱一漫題「雨華菴」(朱文扇印)「文詮」(朱文瓢印)

孤邨の落款は、「蓮葊孤邨筆」の署名と「穐信」(朱文重郭印)である。なお、抱一の「賛」中の、「竹渓」は、桐生の「書上(かきあげ)竹渓」(絹の買次商・書上家の次男)で、市川米庵にも学ぶ文化人という。桐生は佐羽淡斎を通じて抱一とは関わりの深いところで、抱一を慕う者が多かったようである。

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「作品解説115(岡野智子稿)」)

(追記二) 抱一にも、隅田川と今戸の瓦焼の窯、そして、筑波遠望を描いた屏風絵がある。

酒井抱一筆「隅田川窯場図屏風」(六曲一双) DIC川村美術館蔵

↓

http://houitu.com/houitu1.htm

池田孤邨筆「隅田川遠望図」(酒井抱一賛)一幅 絹本淡彩色 文政九年(一八二六)

五五・五×一〇七・六㎝ 江戸東京博物館蔵

【 抱一は、夕暮れ時の舟中で酒肴を愉しんだ孤邨らの隅田川周遊を、中国北宋の文人・蘇東坡が詠んだ「赤壁賦」に見立てた。自らは参加できなかったものの、気持ちの赴くまま、末尾に「くれぬ間に 月は懸れり 冬木立」の一句を詠じている。 】

(『別冊太陽 江戸琳派の美』所収「江戸琳派における師弟の合作(久保田佐知恵稿)」)

池田孤邨が、この隅田川遠望図」を描いた文政九年(一八二六)は、孤邨、二十四歳のときで、抱一は六十六歳になっている。その抱一の賛には、「冨士有り、筑波あり、観音精舎のかねの声は漣波に響き、今戸の瓦やく烟、水鳥の魚鱗鶴翼に飛廻るは、筆頭にも尽かたきを、門人孤邨が一紙のうちに写して」と、隅田川近郊の見どころを一つ一つ丁寧に取り上げて、その趣を巧みに表現した孤邨の画技を褒め称えているようである(「久保田・前掲稿」)。

そして、その最後に、「くれぬ間に 月は懸れり 冬木立」の一句で、この賛を結んでいる。この二年後に、抱一は亡くなっており、孤邨にとっては、老師・抱一の、この情の細やかな賛は、終生の忘れ得ざるものとなったことであろう。

くれぬ間に 月は懸かれり 冬木立 抱一

この抱一の一句は、上記の「隅田川遠望図」上の、右側の孤邨の落款が記載してある、「冬木立と人影」、そして、遠くに「筑波」が見えるあたりを一句にしたのであろう。

安藤広重 「名所江戸百景 隅田川水神の森真崎」(満開となった桜の花。遠方に隅田川、筑波山を望む。) (「太田記念美術館」蔵)

(追記一) 抱一の「賛」の全文は次のとおりである。

是歳丙戌冬十一月桐生の竹渓

貞助周二の二子をともなひ墨水

舟を泛夕日の斜ならんとするに

猶綾瀬に逆のほり舟中使者

有美酒有網を挙れハ巨□

細鱗の魚を得陸を招けは

□□葡萄の酒傍らに奉る

嗚呼吾都会の楽ミ何そ蘇子か

赤壁の遊ひに異ならんや

冨士有筑波有観音精舎の

かねの聲は漣波に響き 今戸

の瓦やく烟水鳥の魚鱗鶴翼に

飛廻るは草頭にも盡

かたきを門人孤邨か

一紙のうちに冩して予に

此遊ひを記せよといふ予

その日の逍遥に

もれたるも名残なく

其意にまかせて

俳諧の一句を吃く

くれぬ間に

月は懸れり

冬木立

抱一漫題「雨華菴」(朱文扇印)「文詮」(朱文瓢印)

孤邨の落款は、「蓮葊孤邨筆」の署名と「穐信」(朱文重郭印)である。なお、抱一の「賛」中の、「竹渓」は、桐生の「書上(かきあげ)竹渓」(絹の買次商・書上家の次男)で、市川米庵にも学ぶ文化人という。桐生は佐羽淡斎を通じて抱一とは関わりの深いところで、抱一を慕う者が多かったようである。

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「作品解説115(岡野智子稿)」)

(追記二) 抱一にも、隅田川と今戸の瓦焼の窯、そして、筑波遠望を描いた屏風絵がある。

酒井抱一筆「隅田川窯場図屏風」(六曲一双) DIC川村美術館蔵

↓

http://houitu.com/houitu1.htm

琳派とその周辺(その十一)池田孤邨「弁財天・波濤図」 [琳派とその周辺]

(その九)池田孤邨筆「弁財天・波濤図」(三幅対)

池田孤邨筆「弁財天・波濤図」三幅 絹本著色 各九五・七×三二・二㎝ 個人蔵

【 抱一の「妙音天像」を模した弁財天像を中幅に、左右に波濤を配した三幅対。孤邨は慶應二年(一八六六)には没しており、「戌辰春正月」の年紀(戌辰=慶應四年)は後入れの可能性が高い。しかし最晩年の孤邨の卓越した筆致は、波濤図を含め存分に発揮されている。 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「図版解説271(岡野智子稿)」)

池田孤邨については、下記のアドレスなどで触れているが、この孤邨「弁財天・波濤図(三幅対)」は、孤邨の最晩年の傑作画の一つであろう。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-05-15

文政十一年(一八二はち)に六十八歳で亡くなったときに、其一は三十三歳、孤邨は二十八歳、鶯蒲は二十一歳、そして、田中抱二は十七歳であった。孤邨は、其一に次ぐ抱一門の高弟ということになる。

孤邨が雨華庵に出入りしていることが確認できるのは、文政六年(一八二三)の、孤邨、二十一歳の頃である。その孤邨は、元治元年(一八六四)、六十二歳のときに、『光琳新撰百図』、その翌年の慶應元年(一八六五)に『抱一上人真蹟鏡』を刊行し、その翌年の慶應二年(一八六六)に、六十六年の生涯を閉じている。

池田孤邨画「等覚院殿御尊影」(「抱一上人肖像図」・『抱一上人真蹟鏡(上)所収・早稲田大学図書館蔵』)

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko06/bunko06_01266/bunko06_01266_0001/bunko06_01266_0001_p0007.jpg

上記は孤邨が描く「抱一上人肖像図」である。冒頭の「弁財天・波濤図(三幅対)」は、この肖像図を制作していた頃のものと解したい。

(再掲) http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-05-14

【 池田孤邨(孤村) 没年:慶応2.2.13(1866.3.29) 生年:享和1(1801)

江戸後期の画家。名は三信、字は周二、号は蓮菴、煉心窟、旧松道人など。越後(新潟県)に生まれ、若いころに江戸に出て酒井抱一の弟子となる。画風は琳派にとどまらず広範なものを学んで変化に富む。元治1(1864)年に抱一の『光琳百図』にならって『光琳新撰百図』を、慶応1(1865)年に抱一を顕彰した『抱一上人真蹟鏡』を刊行する。琳派の伝統をやや繊弱に受け継いだマンネリ化した作品もあるが、代表作「檜林図屏風」(バークコレクション)には近代日本画を予告する新鮮な内容がみられる。<参考文献>村重寧・小林忠編『琳派』 (仲町啓子稿) 】『朝日日本歴史人物事典』

池田孤邨筆「弁財天・波濤図」三幅 絹本著色 各九五・七×三二・二㎝ 個人蔵

【 抱一の「妙音天像」を模した弁財天像を中幅に、左右に波濤を配した三幅対。孤邨は慶應二年(一八六六)には没しており、「戌辰春正月」の年紀(戌辰=慶應四年)は後入れの可能性が高い。しかし最晩年の孤邨の卓越した筆致は、波濤図を含め存分に発揮されている。 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「図版解説271(岡野智子稿)」)

池田孤邨については、下記のアドレスなどで触れているが、この孤邨「弁財天・波濤図(三幅対)」は、孤邨の最晩年の傑作画の一つであろう。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-05-15

文政十一年(一八二はち)に六十八歳で亡くなったときに、其一は三十三歳、孤邨は二十八歳、鶯蒲は二十一歳、そして、田中抱二は十七歳であった。孤邨は、其一に次ぐ抱一門の高弟ということになる。

孤邨が雨華庵に出入りしていることが確認できるのは、文政六年(一八二三)の、孤邨、二十一歳の頃である。その孤邨は、元治元年(一八六四)、六十二歳のときに、『光琳新撰百図』、その翌年の慶應元年(一八六五)に『抱一上人真蹟鏡』を刊行し、その翌年の慶應二年(一八六六)に、六十六年の生涯を閉じている。

池田孤邨画「等覚院殿御尊影」(「抱一上人肖像図」・『抱一上人真蹟鏡(上)所収・早稲田大学図書館蔵』)

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko06/bunko06_01266/bunko06_01266_0001/bunko06_01266_0001_p0007.jpg

上記は孤邨が描く「抱一上人肖像図」である。冒頭の「弁財天・波濤図(三幅対)」は、この肖像図を制作していた頃のものと解したい。

(再掲) http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-05-14

【 池田孤邨(孤村) 没年:慶応2.2.13(1866.3.29) 生年:享和1(1801)

江戸後期の画家。名は三信、字は周二、号は蓮菴、煉心窟、旧松道人など。越後(新潟県)に生まれ、若いころに江戸に出て酒井抱一の弟子となる。画風は琳派にとどまらず広範なものを学んで変化に富む。元治1(1864)年に抱一の『光琳百図』にならって『光琳新撰百図』を、慶応1(1865)年に抱一を顕彰した『抱一上人真蹟鏡』を刊行する。琳派の伝統をやや繊弱に受け継いだマンネリ化した作品もあるが、代表作「檜林図屏風」(バークコレクション)には近代日本画を予告する新鮮な内容がみられる。<参考文献>村重寧・小林忠編『琳派』 (仲町啓子稿) 】『朝日日本歴史人物事典』

琳派とその周辺(その十)酒井抱一「紅梅図」 [琳派とその周辺]

(その九)酒井抱一筆「紅梅図」(小鸞女史賛)

難波津の習ひ始やうめの花(第七 かみきぬた)

うぐひすの遅音笑ふや垣の梅(第七 かみきぬた)

この一句目の句は、『古今和歌集』仮名序の「おほささきのみかどを、そへたてまつれるうた」(仁徳天皇を諷した歌)として出てくる「難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花」(王仁)を踏まえたものであろう。

この歌は、万葉巻十六の「安積山影さへ見ゆる山の井の浅き心を我が思はなくに」とともに「和歌の父母」とされ、初めて書を習う人の手本とされており、それを踏まえて、この中七の「習ひ始めや」が、抱一の趣向ということになろう。

この句の「難波津」は、その歌の「難波の港、難波は大阪市及びその付近の古称」の意味ではなく、その歌のを踏まえての「和歌の道・和歌」ということになる。

さらに、この句の下五の「うめの花」も、仮名序の古注の「おほさざきのみかどの、難波津にてみこときこえける時、東宮をたがひにゆづりて、位につきたまはで、三とせになりにければ、王仁といふ人のいぶかり思て、よみてたてまつりけるうた也、この花は梅のはなをいふなるべし」の、「梅のはな」を踏まえてのものということになろう。

二句目の句の「うぐひす」は、抱一が、文化六年(一八〇九)末に下谷金杉大塚村に庵(後に雨華庵と称す)を構えて、その「下谷金杉大塚村」を「鶯邨(村)」と名付け、それを号の一つとしている、その「鶯邨(村)」の「鶯」を指しているのであろう。

この「雨華庵」は、抱一が身請けした小鶯女史(遊女・香川、出家して妙華)と共に過ごした、その抱一と妙華との、終の棲家でもある。この抱一と小鶯女史の、「難波津」(和歌)

の師匠は、抱一と同じく武家出身(江戸町奉行与力)の「国学者・歌人・書家」の加藤千蔭(橘千蔭)ということになろう。

この加藤千蔭は、享保二十年(一七三五)の生まれ、宝暦十一年(一七六一)の生まれの抱一よりも、二十六歳も年長であるが、抱一の多くの画に賛をしており、抱一の師匠格として大きな影響を与えた一人であろう。この千蔭は、文化五年(一八〇八)に七十三歳で没するが、この千蔭への抱一の追悼句が、『屠龍之技』の「第七 かみきぬた」に、次のとおり収載されている。

橘千蔭身まかりける。断琴の友

なりければ

から錦やまとにも見ぬ鳥の影 (第七 かみきぬた)

上五の「から錦」(唐錦)が晩秋から初冬にかけての季語である。中七の「やまとにも見ぬ」の「やまと」は「倭・大和」で、「唐錦」を受けての「倭」(日本国)の意と「江戸」に対する「大和」(「奈良・京都」)の意を兼ねてのもので、「大和」の「公家文化」にも匹敵する「和歌・書」の第一人者という意味合いも込められているであろう。

京都出身で、主に大阪を活躍の場とした、抱一と同時代の画家・中村芳中が、享和二年(一八〇二)に江戸で刊行した『光琳画譜』の「序」を、加藤千蔭が書いており、抱一と芳中とは、加藤千蔭などを介して、何らかの接点はあったことであろう。

そして、この中村芳中などの接点からして、抱一の、京都の尾形光琳や与謝蕪村(大阪出身)との接点も見え隠れしている雰囲気を漂わせている。

酒井抱一筆「紅梅図」(小鸞女史賛) 一幅 文化七年(一八一〇)作 細見美術館蔵

絹本墨画淡彩 九五・九×三五・九㎝

【 抱一と小鸞女史は、抱一の絵や版本に小鸞が題字を寄せるなど(『花濺涙帖』「妙音天像」)、いくつかの競演の場を楽しんでいた。小鸞は漢詩や俳句、書を得意としたらしく、その教養の高さが抱一の厚い信頼を得ていたのである。

小鸞女史は吉原大文字楼の香川と伝え、身請けの時期は明らかでないが、遅くとも文化前期には抱一と暮らしをともにしていた。酒井家では表向き御付女中の春條(はるえ)として処遇した。文化十四年(一八一七)には出家して、妙華(みょうげ)と称した。妙華とは「天雨妙華」に由来し、『大無量寿経』に基づく抱一の「雨華」と同じ出典である。翌年には彼女の願いで養子鶯蒲を迎える。小鸞は知性で抱一の期待によく応えるとともに、天保八年(一八三七)に没するまで、抱一亡きあとの雨華庵を鶯蒲を見守りながら保持し、雨華庵の存続にも尽力した。

本図は文化六年(一八〇九)末に下谷金杉大塚村に庵(後に雨華庵と称す)を構えてから初の、記念すべき新年に描かれた二人の書き初め。抱一が紅梅を、小鸞が漢詩を記している。抱一の「庚午新春写 黄鶯邨中 暉真」の署名と印章「軽擧道人」(朱文重郭方印)は文化中期に特徴的な踊るような書体である。

「黄鶯」は高麗鶯の異名。また、「黄鶯睨睆(おうこうけいかん)」では二十四節気の立春の次候で、早い春の訪れを鶯が告げる意を示す。抱一は大塚に転居し辺りに鶯が多いことから「鶯邨(村)」と号し、文化十四年(一八一七)末に「雨華庵」の扁額を甥の忠実に掲げてもらう頃までこの号を愛用した。

梅の古木は途中で折れているが、その根元近くからは新たな若い枝が晴れ晴れと伸びている。紅梅はほんのりと赤く、蕊は金で先端には緑を点じる。老いた木の洞は墨を滲ませてまた擦筆を用いて表わし、その洞越しに見える若い枝は、小さな枝先のひとつひとつまで新たな生命力に溢れている。抱一五十歳の新春にして味わう穏やかな喜びに満ちており、老いゆく姿と新たな芽吹きの組み合わせは晩年の「白蓮図」に繋がるだろう。

「御寶器明細簿」の「村雨松風」に続く「抱一君 梅花画賛 小堅」が本図にあたると思われ、酒井家でプライベートな作として秘蔵されてきたと思われる。

(賛)

「竹斎」(朱文楕円印)

行過野逕渡渓橋

踏雪相求不憚労

何處蔵春々不見惟

聞風裡暗香瓢

小鸞女史謹題「粟氏小鸞」(白文方印) 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「作品解説96(岡野智子稿)」)

この小鸞女史の漢詩の意などは、次のようなものであろう。

行過野逕渡渓橋(野逕ヲ過ギ行キ渓橋ヲ渡リ → 野ヲ過ギ橋ヲ渡リ)

踏雪相求不憚労(相イ求メ雪踏ムモ労ヲ憚ラズ → 雪ノ径二人ナラ労ハ厭ワズ)

何處蔵春々不見惟(何處ニ春々蔵スモ惟イ見ラレズ → 春ガ何処カソハ知ラズ)

聞風裡暗香瓢(暗裡ノ風ニ聞ク瓢ノ香リ → 暗闇ノ梅ノ香ヲ風ガ知ラスヤ)

酒井抱一筆「妙音天像」一幅 文化十一年(一八一四) 個人蔵

絹本著色 一三三・〇×六一・五㎝

【 抱一は巳年生まれで江ノ島詣でを頻繁にするなど、技芸の女神、妙音天(弁財天)への信仰は厚かった。本図は、鎌倉の鶴ケ丘八幡宮の什物で光明皇后筆と伝える妙音天像の模写を元に、極彩色で特に入念に描いた堂々たる大幅である。周囲に波濤文様を描くが、金泥と墨の線は均質としないところに味もある。上部の題「海印発光」は小鸞女史の書で、文字や額の意匠は全て金の厚い盛り上げで仕上げられている。 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「図版解説142(松尾知子稿)」)

先の「紅梅図」(小鸞女史賛)を描いたのが、文化七年(一八一〇)、抱一、五十歳のとき、そして、この「妙音天像」(小鸞女史題字)を描いたのは、文化十一年(一八一四)、五十四歳のときである。

この前年の文化十年(一八一三)に、十八歳になった鈴木其一が抱一の内弟子となる。そして、小鸞女史(御付女中・春條)が剃髪して妙華尼と名乗り、また、庵居を「雨華庵」と称したのが、文化十四年(一八一七)、抱一、五十八歳のときである。

この年に、鈴木蠣潭が、二十六歳の若さで急逝し、同時に、其一が、抱一の媒介で、蠣潭の姉(りょう)と結婚し、鈴木家を継ぐとともに、蠣潭に代わり、其一が抱一の付人となっている。

こうして見て来ると、小鸞女史(妙華尼)と其一とは、五十歳代の抱一の、文字通り、最側近であったことが了知されてくる。これに、まだ、健在であった、蠣潭を加え、抱一の画業の背後には、小鸞女史(妙華尼)・蠣潭・其一の、この三人が最大の支援者であったということになる。

この抱一の「妙音天像」の、その猫表層装に描かれた「波濤図(文様)」は、おそらく、蠣潭と其一とが担当し、そして、金襴の中の朱を背景としての金文字の題字「海印発行」の四字は、この「妙音天像」の化身のような、小鸞女史(遊女・香川、妙華尼)が揮毫し、ここに「無類一品」の抱一仏画が誕生したことになる。

この「無類一品」は、其一の後継者・守一の、次の箱書きに因って命名されたものである。

【 守一の次のような箱書がある。

「此妙音天之図者光明皇后之御筆

鶴ケ岡八幡宮什物上人為臨模処

之無類一品之真蹟也

庭栢子守一誌」

なお、焼けた痕のある本図の原寸下絵、小鸞女史の題字下書も伝わっていることも報告しておく。雨華庵に伝わり火災で焼け残った文書であろうか。谷文晁にも同図があることは知られるが(八百善伝来)、波濤文様は描かれていない。 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「作品解説142(松尾知子稿)」)

この「作品解説」に出てくる「庭栢子守一」は、鈴木其一の後継者、鈴木守一である。抱一の実質的な後継者は、其一であるが、抱一在世中から雨華庵の近傍に住み、「雨華庵」は、小鸞女史(妙華尼)の養子となって、十一歳の頃に雨華庵に入り、抱一と生活を共にしている鶯蒲が継承することとなる。

「雨華庵」というのは、抱一工房(画室)であるとともに、仏事を営む場(「唯心寺」)でもあり、大名家の一員という高位の身分を離れ、出家して市井の絵師として、その後半生を歩んでいる抱一にとっては、仏画制作というのは、大きなウェートを占めているものであった。

そして、其一自身、抱一没後の翌年、文政十二年(一八二九)に三十四歳にして剃髪して、抱一の内妻であった小鸞女史(妙華尼)とともに、雨華庵(唯心寺)二世鶯蒲をサポートし、其一もまた、多くの仏画制作に携わっている。

そして、その其一の継承者の守一が、この「妙音天像」を、「之無類一品之真蹟也心」と箱書きをしている。まさに、これは、「雨華庵(唯心寺)」の秘宝のような位置を示すものなのであろう。

この「妙音天像」の上部に、小鸞女史(妙華尼)が揮毫した「海印発光」の四字は、今に燦然と輝いている。

(参考一)酒井鶯蒲(さかいほう)

文化5年(1808年) - 天保12年7月23日(1841年9月8日)

江戸時代後期の江戸琳派の絵師。酒井抱一の弟子で、後に養子となり雨華庵2世を継いだ。通称八十丸。名は詮真、号は伴清、獅現、雨華庵、獅子丸など。

築地本願寺の末寺である市ヶ谷浄栄寺住職、香阪壽徴(雪仙)の次男として生まれる。抱一が吉原で身請し、事実上の妻となっていた小鶯(妙華尼)の願いで、文政元年(1818年)11歳で雨華庵に入る。『古画備考』には文政10年(1827年)国学者檜山坦斎からの聞き書きとして、鶯蒲が抱一のことを「御父様」と呼ぶことを姫路酒井家から咎められたこと、しかし抱一も鶯蒲をよく愛したこと、水戸公に会った折抱一と共に席画などをした事、書を良くし、茶道を好んだことなどが記されている。鶯蒲が描いた「浄土曼荼羅図」(個人蔵)には、抱一の箱書きや手紙が付属し、鶯蒲に世話をやく抱一の様子がわかる。

鶯蒲は早世しており遺作は少ないとされたが、近年その印象を覆す質・量の作品が発見されており、雨華庵を託されるだけの力量を持った絵師だったことが確認された。作風は基本的に抱一に倣ったもので、父子合作も多いが、天井画や絵馬、扇・団扇や極小の絵巻といった工芸的作品、版本下絵や俳諧摺物など多方面で絵筆を揮っている。雨華庵は絵画工房ではあるものの、基本的には仏事を行う場所であるためか、早くから仏画の修練を積んでいる。しかし、天保12年(1841年)34歳で早世。戒名は依心院詮真法師 唯信寺鶯蒲。墓所は築地本願寺。鶯蒲に子はなく、築地善林寺の長子を養子とし雨華庵3世酒井鶯一として継がせた。他の弟子に、斎藤一蒲など。(wiki)

(参考二)鈴木守一(すずきしゅういつ)

文政六年(一八二三)~明治二十二年(一八八九)

幕末・明治の画家。江戸生。画家鈴木其一の長子。名は元重、字は子英、通称は重五郎、別号に庭柏子、露青、静々。父其一に学んで光淋派の画を能くする。雨華庵が二世鶯蒲、三世鶯一、四世道一、五世唯一と継承されていく一方で、鈴木家では其一の代に多くの弟子を抱え、其一派ともいうべき一派となった。守一は、その継承者である。明治22年(1889)歿、67才。

難波津の習ひ始やうめの花(第七 かみきぬた)

うぐひすの遅音笑ふや垣の梅(第七 かみきぬた)

この一句目の句は、『古今和歌集』仮名序の「おほささきのみかどを、そへたてまつれるうた」(仁徳天皇を諷した歌)として出てくる「難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花」(王仁)を踏まえたものであろう。

この歌は、万葉巻十六の「安積山影さへ見ゆる山の井の浅き心を我が思はなくに」とともに「和歌の父母」とされ、初めて書を習う人の手本とされており、それを踏まえて、この中七の「習ひ始めや」が、抱一の趣向ということになろう。

この句の「難波津」は、その歌の「難波の港、難波は大阪市及びその付近の古称」の意味ではなく、その歌のを踏まえての「和歌の道・和歌」ということになる。

さらに、この句の下五の「うめの花」も、仮名序の古注の「おほさざきのみかどの、難波津にてみこときこえける時、東宮をたがひにゆづりて、位につきたまはで、三とせになりにければ、王仁といふ人のいぶかり思て、よみてたてまつりけるうた也、この花は梅のはなをいふなるべし」の、「梅のはな」を踏まえてのものということになろう。

二句目の句の「うぐひす」は、抱一が、文化六年(一八〇九)末に下谷金杉大塚村に庵(後に雨華庵と称す)を構えて、その「下谷金杉大塚村」を「鶯邨(村)」と名付け、それを号の一つとしている、その「鶯邨(村)」の「鶯」を指しているのであろう。

この「雨華庵」は、抱一が身請けした小鶯女史(遊女・香川、出家して妙華)と共に過ごした、その抱一と妙華との、終の棲家でもある。この抱一と小鶯女史の、「難波津」(和歌)

の師匠は、抱一と同じく武家出身(江戸町奉行与力)の「国学者・歌人・書家」の加藤千蔭(橘千蔭)ということになろう。

この加藤千蔭は、享保二十年(一七三五)の生まれ、宝暦十一年(一七六一)の生まれの抱一よりも、二十六歳も年長であるが、抱一の多くの画に賛をしており、抱一の師匠格として大きな影響を与えた一人であろう。この千蔭は、文化五年(一八〇八)に七十三歳で没するが、この千蔭への抱一の追悼句が、『屠龍之技』の「第七 かみきぬた」に、次のとおり収載されている。

橘千蔭身まかりける。断琴の友

なりければ

から錦やまとにも見ぬ鳥の影 (第七 かみきぬた)

上五の「から錦」(唐錦)が晩秋から初冬にかけての季語である。中七の「やまとにも見ぬ」の「やまと」は「倭・大和」で、「唐錦」を受けての「倭」(日本国)の意と「江戸」に対する「大和」(「奈良・京都」)の意を兼ねてのもので、「大和」の「公家文化」にも匹敵する「和歌・書」の第一人者という意味合いも込められているであろう。

京都出身で、主に大阪を活躍の場とした、抱一と同時代の画家・中村芳中が、享和二年(一八〇二)に江戸で刊行した『光琳画譜』の「序」を、加藤千蔭が書いており、抱一と芳中とは、加藤千蔭などを介して、何らかの接点はあったことであろう。

そして、この中村芳中などの接点からして、抱一の、京都の尾形光琳や与謝蕪村(大阪出身)との接点も見え隠れしている雰囲気を漂わせている。

酒井抱一筆「紅梅図」(小鸞女史賛) 一幅 文化七年(一八一〇)作 細見美術館蔵

絹本墨画淡彩 九五・九×三五・九㎝

【 抱一と小鸞女史は、抱一の絵や版本に小鸞が題字を寄せるなど(『花濺涙帖』「妙音天像」)、いくつかの競演の場を楽しんでいた。小鸞は漢詩や俳句、書を得意としたらしく、その教養の高さが抱一の厚い信頼を得ていたのである。

小鸞女史は吉原大文字楼の香川と伝え、身請けの時期は明らかでないが、遅くとも文化前期には抱一と暮らしをともにしていた。酒井家では表向き御付女中の春條(はるえ)として処遇した。文化十四年(一八一七)には出家して、妙華(みょうげ)と称した。妙華とは「天雨妙華」に由来し、『大無量寿経』に基づく抱一の「雨華」と同じ出典である。翌年には彼女の願いで養子鶯蒲を迎える。小鸞は知性で抱一の期待によく応えるとともに、天保八年(一八三七)に没するまで、抱一亡きあとの雨華庵を鶯蒲を見守りながら保持し、雨華庵の存続にも尽力した。

本図は文化六年(一八〇九)末に下谷金杉大塚村に庵(後に雨華庵と称す)を構えてから初の、記念すべき新年に描かれた二人の書き初め。抱一が紅梅を、小鸞が漢詩を記している。抱一の「庚午新春写 黄鶯邨中 暉真」の署名と印章「軽擧道人」(朱文重郭方印)は文化中期に特徴的な踊るような書体である。

「黄鶯」は高麗鶯の異名。また、「黄鶯睨睆(おうこうけいかん)」では二十四節気の立春の次候で、早い春の訪れを鶯が告げる意を示す。抱一は大塚に転居し辺りに鶯が多いことから「鶯邨(村)」と号し、文化十四年(一八一七)末に「雨華庵」の扁額を甥の忠実に掲げてもらう頃までこの号を愛用した。

梅の古木は途中で折れているが、その根元近くからは新たな若い枝が晴れ晴れと伸びている。紅梅はほんのりと赤く、蕊は金で先端には緑を点じる。老いた木の洞は墨を滲ませてまた擦筆を用いて表わし、その洞越しに見える若い枝は、小さな枝先のひとつひとつまで新たな生命力に溢れている。抱一五十歳の新春にして味わう穏やかな喜びに満ちており、老いゆく姿と新たな芽吹きの組み合わせは晩年の「白蓮図」に繋がるだろう。

「御寶器明細簿」の「村雨松風」に続く「抱一君 梅花画賛 小堅」が本図にあたると思われ、酒井家でプライベートな作として秘蔵されてきたと思われる。

(賛)

「竹斎」(朱文楕円印)

行過野逕渡渓橋

踏雪相求不憚労

何處蔵春々不見惟

聞風裡暗香瓢

小鸞女史謹題「粟氏小鸞」(白文方印) 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「作品解説96(岡野智子稿)」)

この小鸞女史の漢詩の意などは、次のようなものであろう。

行過野逕渡渓橋(野逕ヲ過ギ行キ渓橋ヲ渡リ → 野ヲ過ギ橋ヲ渡リ)

踏雪相求不憚労(相イ求メ雪踏ムモ労ヲ憚ラズ → 雪ノ径二人ナラ労ハ厭ワズ)

何處蔵春々不見惟(何處ニ春々蔵スモ惟イ見ラレズ → 春ガ何処カソハ知ラズ)

聞風裡暗香瓢(暗裡ノ風ニ聞ク瓢ノ香リ → 暗闇ノ梅ノ香ヲ風ガ知ラスヤ)

酒井抱一筆「妙音天像」一幅 文化十一年(一八一四) 個人蔵

絹本著色 一三三・〇×六一・五㎝

【 抱一は巳年生まれで江ノ島詣でを頻繁にするなど、技芸の女神、妙音天(弁財天)への信仰は厚かった。本図は、鎌倉の鶴ケ丘八幡宮の什物で光明皇后筆と伝える妙音天像の模写を元に、極彩色で特に入念に描いた堂々たる大幅である。周囲に波濤文様を描くが、金泥と墨の線は均質としないところに味もある。上部の題「海印発光」は小鸞女史の書で、文字や額の意匠は全て金の厚い盛り上げで仕上げられている。 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「図版解説142(松尾知子稿)」)

先の「紅梅図」(小鸞女史賛)を描いたのが、文化七年(一八一〇)、抱一、五十歳のとき、そして、この「妙音天像」(小鸞女史題字)を描いたのは、文化十一年(一八一四)、五十四歳のときである。

この前年の文化十年(一八一三)に、十八歳になった鈴木其一が抱一の内弟子となる。そして、小鸞女史(御付女中・春條)が剃髪して妙華尼と名乗り、また、庵居を「雨華庵」と称したのが、文化十四年(一八一七)、抱一、五十八歳のときである。

この年に、鈴木蠣潭が、二十六歳の若さで急逝し、同時に、其一が、抱一の媒介で、蠣潭の姉(りょう)と結婚し、鈴木家を継ぐとともに、蠣潭に代わり、其一が抱一の付人となっている。

こうして見て来ると、小鸞女史(妙華尼)と其一とは、五十歳代の抱一の、文字通り、最側近であったことが了知されてくる。これに、まだ、健在であった、蠣潭を加え、抱一の画業の背後には、小鸞女史(妙華尼)・蠣潭・其一の、この三人が最大の支援者であったということになる。

この抱一の「妙音天像」の、その猫表層装に描かれた「波濤図(文様)」は、おそらく、蠣潭と其一とが担当し、そして、金襴の中の朱を背景としての金文字の題字「海印発行」の四字は、この「妙音天像」の化身のような、小鸞女史(遊女・香川、妙華尼)が揮毫し、ここに「無類一品」の抱一仏画が誕生したことになる。

この「無類一品」は、其一の後継者・守一の、次の箱書きに因って命名されたものである。

【 守一の次のような箱書がある。

「此妙音天之図者光明皇后之御筆

鶴ケ岡八幡宮什物上人為臨模処

之無類一品之真蹟也

庭栢子守一誌」

なお、焼けた痕のある本図の原寸下絵、小鸞女史の題字下書も伝わっていることも報告しておく。雨華庵に伝わり火災で焼け残った文書であろうか。谷文晁にも同図があることは知られるが(八百善伝来)、波濤文様は描かれていない。 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾知子・岡野智子編)』所収「作品解説142(松尾知子稿)」)

この「作品解説」に出てくる「庭栢子守一」は、鈴木其一の後継者、鈴木守一である。抱一の実質的な後継者は、其一であるが、抱一在世中から雨華庵の近傍に住み、「雨華庵」は、小鸞女史(妙華尼)の養子となって、十一歳の頃に雨華庵に入り、抱一と生活を共にしている鶯蒲が継承することとなる。

「雨華庵」というのは、抱一工房(画室)であるとともに、仏事を営む場(「唯心寺」)でもあり、大名家の一員という高位の身分を離れ、出家して市井の絵師として、その後半生を歩んでいる抱一にとっては、仏画制作というのは、大きなウェートを占めているものであった。

そして、其一自身、抱一没後の翌年、文政十二年(一八二九)に三十四歳にして剃髪して、抱一の内妻であった小鸞女史(妙華尼)とともに、雨華庵(唯心寺)二世鶯蒲をサポートし、其一もまた、多くの仏画制作に携わっている。

そして、その其一の継承者の守一が、この「妙音天像」を、「之無類一品之真蹟也心」と箱書きをしている。まさに、これは、「雨華庵(唯心寺)」の秘宝のような位置を示すものなのであろう。

この「妙音天像」の上部に、小鸞女史(妙華尼)が揮毫した「海印発光」の四字は、今に燦然と輝いている。

(参考一)酒井鶯蒲(さかいほう)

文化5年(1808年) - 天保12年7月23日(1841年9月8日)

江戸時代後期の江戸琳派の絵師。酒井抱一の弟子で、後に養子となり雨華庵2世を継いだ。通称八十丸。名は詮真、号は伴清、獅現、雨華庵、獅子丸など。

築地本願寺の末寺である市ヶ谷浄栄寺住職、香阪壽徴(雪仙)の次男として生まれる。抱一が吉原で身請し、事実上の妻となっていた小鶯(妙華尼)の願いで、文政元年(1818年)11歳で雨華庵に入る。『古画備考』には文政10年(1827年)国学者檜山坦斎からの聞き書きとして、鶯蒲が抱一のことを「御父様」と呼ぶことを姫路酒井家から咎められたこと、しかし抱一も鶯蒲をよく愛したこと、水戸公に会った折抱一と共に席画などをした事、書を良くし、茶道を好んだことなどが記されている。鶯蒲が描いた「浄土曼荼羅図」(個人蔵)には、抱一の箱書きや手紙が付属し、鶯蒲に世話をやく抱一の様子がわかる。

鶯蒲は早世しており遺作は少ないとされたが、近年その印象を覆す質・量の作品が発見されており、雨華庵を託されるだけの力量を持った絵師だったことが確認された。作風は基本的に抱一に倣ったもので、父子合作も多いが、天井画や絵馬、扇・団扇や極小の絵巻といった工芸的作品、版本下絵や俳諧摺物など多方面で絵筆を揮っている。雨華庵は絵画工房ではあるものの、基本的には仏事を行う場所であるためか、早くから仏画の修練を積んでいる。しかし、天保12年(1841年)34歳で早世。戒名は依心院詮真法師 唯信寺鶯蒲。墓所は築地本願寺。鶯蒲に子はなく、築地善林寺の長子を養子とし雨華庵3世酒井鶯一として継がせた。他の弟子に、斎藤一蒲など。(wiki)

(参考二)鈴木守一(すずきしゅういつ)

文政六年(一八二三)~明治二十二年(一八八九)

幕末・明治の画家。江戸生。画家鈴木其一の長子。名は元重、字は子英、通称は重五郎、別号に庭柏子、露青、静々。父其一に学んで光淋派の画を能くする。雨華庵が二世鶯蒲、三世鶯一、四世道一、五世唯一と継承されていく一方で、鈴木家では其一の代に多くの弟子を抱え、其一派ともいうべき一派となった。守一は、その継承者である。明治22年(1889)歿、67才。

琳派とその周辺(その九)鈴木其一「文読む遊女面」 [琳派とその周辺]

(その九)鈴木其一筆「文読む遊女」(抱一賛《句》)

鈴木其一筆「文読む遊女図」 酒井抱一賛 紙本淡彩 一幅 九㈣・二×二六・二㎝

細見美術館蔵

【 若き日の其一は、師の抱一に連れられて吉原遊郭に親しんだのだろうか。馴染み客からの文を読む遊女のしどけない姿に、「無有三都 一尺楊枝 只北廓女 朝々玩之」「長房の よふし涼しや 合歓花」と抱一が賛を寄せている。 】(『別冊太陽 江戸琳派の美』所収「江戸琳派における師弟の合作(久保佐知恵稿)」)

【 其一の遊女図に、抱一が漢詩と俳句を寄せた師弟の合作。其一は早くから『花街漫録』に、肉筆浮世絵写しの遊女図を掲載したり、「吉原大門図」を描くなど、吉原風俗にも優れた筆を振るう。淡彩による本図は朝方客を見送り、一息ついた風情の遊女を優しいまなざしで的確に捉えている。淡墨、淡彩で略筆に描くが、遊女の視線は手にした文にしっかりと注がれており、大切な人からの手紙であったことを示している。賛は房楊枝(歯ブラシ)を、先の広がっているその形から合歓の花になぞらえている。合歓は夜、眠るように房状の花を閉じることから古来仲の良い恋人、夫婦に例えられた。朝帰りの客を見送った後の遊女のしっとりとした心情をとらえた作品である。草書体の「其一筆」の署名と「必菴」(朱文長方印)がある。

(賛)

無有三都

一尺楊枝

只北廓女

朝々玩之

長房の

よふし涼しや

合歓花

抱一題「文詮」(朱文瓢印) 】

(『鈴木其一 江戸琳派の旗手』所収「作品解説(岡野智子稿))」

上記の解説文で、上のものは「簡にして要を得る」の典型的なもので、これだけでは、何とも「謎」の多い「文読む遊女図」のものとしては、やや不親切の誹りを受けるのかも知れない。

ということで、下のものは、その「謎」解きの一つの、「房楊枝(歯ブラシ)」が「合歓の花」の比喩(別なものに見立てる)であることについて触れている点は、親切なのだが、しかし、その後の、「朝帰りの客を見送った後の遊女のしっとりとした心情をとらえた作品である」となると、やや、説明不足の印象が拭えない。

昼は咲き夜(よる)は恋ひ寝(ぬ)る合歓木(ねぶ)の花君のみ見めや戯奴(わけ)さへに見よ (紀女郎・『万葉集・巻八(一四六一)』)

この万葉集の「紀女郎」の歌の「君」は、「紀女郎」自身であり、「戯奴(わけ・たわむれやっこ)は、年下の恋人の大伴家持である。

これに対して、家持の返歌は次のとおり。

我妹子(わぎもこ)が形見の合歓は花のみに咲きてけだしく実にならじかも (大伴家持

『万葉集』巻八・一四八三)

冒頭の「文読む遊女図」(其一筆・抱一賛)には、この『万葉集』の相聞歌などが背景にあり、「君=紀郎女=遊女香川=小鸞女史(抱一夫人=妙華尼)」と「戯奴=大伴家持=抱一(雨華庵)」とを、その走り使いの其一が、一幅ものにしたような、そんな雰囲気を漂わせている。

象潟や雨に西施がねむの花 芭蕉

芭蕉の、この『おくのほそ道』での句は、蘇東坡の詩句を受けてのもので、上記の『万葉集』の相聞歌とは関係がないが、抱一に見受けされて、終の棲家の「雨華庵」で、晩年の抱一を支え続けた小鸞女史のイメージは、花魁香川というイメージよりも、控え目な西施風のイメージが強いであろう。

抱一は、宝暦十一年(一七六一)の生まれ、其一は、寛政八年(一七九六)の生まれ、両者の年齢差は、三十五歳と、親子ほどの開きがある。抱一が、新吉原大文字屋花魁・香川を、見受けして、表向きは御付女中・春條(はるえ)とし、「雨華庵」で同棲を始めたのは、文化八年(一八〇九)、其一が抱一の内弟子となったのは、文化十年(一八一三)の頃である。

文化八年(一八〇九)の、抱一の内弟子になる以前の其一は、おそらく、抱一の中小姓として仕えていた鈴木蠣潭の下で、抱一の小間使いのようなこともしていたように思われる。

すなわち、冒頭の「文読む遊女図」の遊女は、其一が知っている遊女図というよりも、主君のような存在の抱一と、その御付女中・春條として迎え入れられた「遊女(花魁)・香川」図のように理解して来ると、この「文読む遊女図」(其一筆)の、抱一の賛(漢詩と発句)が、始めて、その正体を現してくるような感じなのである。

それらのことを念頭にして、抱一の賛(漢詩と発句)を読み解くと、次のようになる。

無有三都 (三都に有や無しや)

一尺楊枝 (見よ この一尺の歯楊枝を 即ち この一尺の合歓の花を)

只北廓女 (只に 北に咲く合歓の花 即ち 只に 新吉原の廓女を)

朝々玩之 (朝々に これを愛ずり 朝々に これと交歓す)

長房の (長い房の その歯楊枝の如き)

よふし涼しや (夜を臥して涼やかに そは夜を共寝して涼やかに)

合歓花 (合歓の花 そは西施なる妙なる花ぞ)

其一が生まれた寛政八年(一七九六)、抱一、三十六歳時に、「俳諧撰集『江戸続八百韻』を世に出し、其角・存義に連なる江戸座の俳諧宗匠の一人として名をとどめ、爾来、抱一は、その俳諧の道と縁を切ってはいない。

その俳風は、芭蕉門の最右翼の高弟、宝井其角流の、洒落俳諧・比喩(見立て)俳諧の世界で、その元祖の芭蕉俳諧(「不易流行」の「不易」に重きを置く)とは一線を画している。

象潟や雨に西施がねむの花 芭蕉

長房のよふし涼しや合歓花 抱一

芭蕉の句の、この「西施」なる字句の背景に、蘇東坡の漢詩が蠢いているが、それが、この句の眼目ではなく、歌枕の「象潟」を目の当たりにして、その「象潟」の、永遠なるもの(流行に根ざす不易なるもの)への「感慨・憧憬」と、その地霊的なものへの「挨拶」が、

この芭蕉の句の眼目となってくる。

それに比して、抱一の句は、「長房の」の「長房」(「長い房」と「長い歯楊枝」との掛け)、「よふし涼しや」の「よふし(「夜臥す」と「夜閉じる」との掛け)の、「洒落・見立ての面白さ」が、この句の眼目になっている。そして、それは、下五の「合歓の花」に掛かり、全体として、「合歓の花」を見ての、刹那的(不易なるものより一瞬に流れ行くもの)な「感慨・憧憬」を、言霊(ことだま)的な「挨拶」となって、一種の謎句的なイメージが、この抱一の句の眼目となってくる。

雨の日やまだきにくれてねむの花 蕪村

蕪村も、抱一と同じく、其角・巴人の「江戸座」の「洒落・比喩俳諧」の流れに位する俳人の一人である。しかし、抱一と違って、「其角好き」の一方、無類の「芭蕉俳諧の信奉者」なのである。

この蕪村の句も、「まだきくれて」(まだ時間でもないのに日が暮(昏)れる)というところに、其角・抱一と同じように、掛け言葉の比喩俳諧的な世界に根ざしている。この句は、「虎雄子が世を早うせしをいたむ」との前書きがあって、芦陰社中の俳人虎雄への悼句なのである。すなわち、「若くして夭逝した俳友」を、この眼前の「雨の日のまだきにくれゆく合歓の花」に見立てているということになる。

とにもかくにも、抱一と其一の、この師弟合作「文読む遊女図」は、抱一と其一、そして、抱一の伴侶の小鸞女史、その工房ともいうべき「雨華庵」の一端がほのかに見えてくる思いがする。

(参考一)不易流行(ふえきりゅうこう)

俳論(はいろん)用語。晩年の芭蕉(ばしょう)が、蕉風俳諧(はいかい)の本質をとらえるための理念として提起したもの。「不易」は時代の新古を超越して不変なるもの、「流行」はそのときどきに応じて変化してゆくものを意味するが、両者は本質的に対立するものではなく、真に「流行」を得ればおのずから「不易」を生じ、また真に「不易」に徹すればそのまま「流行」を生ずるものだと考えられている。俳諧の本質的な性格を静的(不易)・動的(流行)の二つの面から把握しようとしたものであるが、新しみを生命とする俳諧においては、その動的な性格――新しみを求めて変化を重ねてゆく流行性こそが、そのまま蕉風不易の本質を意味することになる。結局、「不易」と「流行」の根本は一つのものなのであり、芭蕉はそれを「風雅の誠(まこと)」とよんでいるのである。こうした理念の成立してくる背景には、易学、朱子学、宋(そう)学の思考法や堂上歌学の不易流行論があったが、その論は具体的には『去来抄』や『三冊子(さんぞうし)』など門弟の記述によってみるほかはなく、ために、それぞれ実際には多様な解釈の幅を生じさせている面もある。[堀切 實]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について

(参考二) 洒落風俳諧の史的位置(熊谷孝稿)

https://bunkyoken.org/71kumagai/kumagaiDtextZ10_3703b.html

鈴木其一筆「文読む遊女図」 酒井抱一賛 紙本淡彩 一幅 九㈣・二×二六・二㎝

細見美術館蔵

【 若き日の其一は、師の抱一に連れられて吉原遊郭に親しんだのだろうか。馴染み客からの文を読む遊女のしどけない姿に、「無有三都 一尺楊枝 只北廓女 朝々玩之」「長房の よふし涼しや 合歓花」と抱一が賛を寄せている。 】(『別冊太陽 江戸琳派の美』所収「江戸琳派における師弟の合作(久保佐知恵稿)」)

【 其一の遊女図に、抱一が漢詩と俳句を寄せた師弟の合作。其一は早くから『花街漫録』に、肉筆浮世絵写しの遊女図を掲載したり、「吉原大門図」を描くなど、吉原風俗にも優れた筆を振るう。淡彩による本図は朝方客を見送り、一息ついた風情の遊女を優しいまなざしで的確に捉えている。淡墨、淡彩で略筆に描くが、遊女の視線は手にした文にしっかりと注がれており、大切な人からの手紙であったことを示している。賛は房楊枝(歯ブラシ)を、先の広がっているその形から合歓の花になぞらえている。合歓は夜、眠るように房状の花を閉じることから古来仲の良い恋人、夫婦に例えられた。朝帰りの客を見送った後の遊女のしっとりとした心情をとらえた作品である。草書体の「其一筆」の署名と「必菴」(朱文長方印)がある。

(賛)

無有三都

一尺楊枝

只北廓女

朝々玩之

長房の

よふし涼しや

合歓花

抱一題「文詮」(朱文瓢印) 】

(『鈴木其一 江戸琳派の旗手』所収「作品解説(岡野智子稿))」

上記の解説文で、上のものは「簡にして要を得る」の典型的なもので、これだけでは、何とも「謎」の多い「文読む遊女図」のものとしては、やや不親切の誹りを受けるのかも知れない。

ということで、下のものは、その「謎」解きの一つの、「房楊枝(歯ブラシ)」が「合歓の花」の比喩(別なものに見立てる)であることについて触れている点は、親切なのだが、しかし、その後の、「朝帰りの客を見送った後の遊女のしっとりとした心情をとらえた作品である」となると、やや、説明不足の印象が拭えない。

昼は咲き夜(よる)は恋ひ寝(ぬ)る合歓木(ねぶ)の花君のみ見めや戯奴(わけ)さへに見よ (紀女郎・『万葉集・巻八(一四六一)』)

この万葉集の「紀女郎」の歌の「君」は、「紀女郎」自身であり、「戯奴(わけ・たわむれやっこ)は、年下の恋人の大伴家持である。

これに対して、家持の返歌は次のとおり。

我妹子(わぎもこ)が形見の合歓は花のみに咲きてけだしく実にならじかも (大伴家持

『万葉集』巻八・一四八三)

冒頭の「文読む遊女図」(其一筆・抱一賛)には、この『万葉集』の相聞歌などが背景にあり、「君=紀郎女=遊女香川=小鸞女史(抱一夫人=妙華尼)」と「戯奴=大伴家持=抱一(雨華庵)」とを、その走り使いの其一が、一幅ものにしたような、そんな雰囲気を漂わせている。

象潟や雨に西施がねむの花 芭蕉

芭蕉の、この『おくのほそ道』での句は、蘇東坡の詩句を受けてのもので、上記の『万葉集』の相聞歌とは関係がないが、抱一に見受けされて、終の棲家の「雨華庵」で、晩年の抱一を支え続けた小鸞女史のイメージは、花魁香川というイメージよりも、控え目な西施風のイメージが強いであろう。

抱一は、宝暦十一年(一七六一)の生まれ、其一は、寛政八年(一七九六)の生まれ、両者の年齢差は、三十五歳と、親子ほどの開きがある。抱一が、新吉原大文字屋花魁・香川を、見受けして、表向きは御付女中・春條(はるえ)とし、「雨華庵」で同棲を始めたのは、文化八年(一八〇九)、其一が抱一の内弟子となったのは、文化十年(一八一三)の頃である。

文化八年(一八〇九)の、抱一の内弟子になる以前の其一は、おそらく、抱一の中小姓として仕えていた鈴木蠣潭の下で、抱一の小間使いのようなこともしていたように思われる。

すなわち、冒頭の「文読む遊女図」の遊女は、其一が知っている遊女図というよりも、主君のような存在の抱一と、その御付女中・春條として迎え入れられた「遊女(花魁)・香川」図のように理解して来ると、この「文読む遊女図」(其一筆)の、抱一の賛(漢詩と発句)が、始めて、その正体を現してくるような感じなのである。

それらのことを念頭にして、抱一の賛(漢詩と発句)を読み解くと、次のようになる。

無有三都 (三都に有や無しや)

一尺楊枝 (見よ この一尺の歯楊枝を 即ち この一尺の合歓の花を)

只北廓女 (只に 北に咲く合歓の花 即ち 只に 新吉原の廓女を)

朝々玩之 (朝々に これを愛ずり 朝々に これと交歓す)

長房の (長い房の その歯楊枝の如き)

よふし涼しや (夜を臥して涼やかに そは夜を共寝して涼やかに)

合歓花 (合歓の花 そは西施なる妙なる花ぞ)

其一が生まれた寛政八年(一七九六)、抱一、三十六歳時に、「俳諧撰集『江戸続八百韻』を世に出し、其角・存義に連なる江戸座の俳諧宗匠の一人として名をとどめ、爾来、抱一は、その俳諧の道と縁を切ってはいない。

その俳風は、芭蕉門の最右翼の高弟、宝井其角流の、洒落俳諧・比喩(見立て)俳諧の世界で、その元祖の芭蕉俳諧(「不易流行」の「不易」に重きを置く)とは一線を画している。

象潟や雨に西施がねむの花 芭蕉

長房のよふし涼しや合歓花 抱一

芭蕉の句の、この「西施」なる字句の背景に、蘇東坡の漢詩が蠢いているが、それが、この句の眼目ではなく、歌枕の「象潟」を目の当たりにして、その「象潟」の、永遠なるもの(流行に根ざす不易なるもの)への「感慨・憧憬」と、その地霊的なものへの「挨拶」が、

この芭蕉の句の眼目となってくる。

それに比して、抱一の句は、「長房の」の「長房」(「長い房」と「長い歯楊枝」との掛け)、「よふし涼しや」の「よふし(「夜臥す」と「夜閉じる」との掛け)の、「洒落・見立ての面白さ」が、この句の眼目になっている。そして、それは、下五の「合歓の花」に掛かり、全体として、「合歓の花」を見ての、刹那的(不易なるものより一瞬に流れ行くもの)な「感慨・憧憬」を、言霊(ことだま)的な「挨拶」となって、一種の謎句的なイメージが、この抱一の句の眼目となってくる。

雨の日やまだきにくれてねむの花 蕪村

蕪村も、抱一と同じく、其角・巴人の「江戸座」の「洒落・比喩俳諧」の流れに位する俳人の一人である。しかし、抱一と違って、「其角好き」の一方、無類の「芭蕉俳諧の信奉者」なのである。

この蕪村の句も、「まだきくれて」(まだ時間でもないのに日が暮(昏)れる)というところに、其角・抱一と同じように、掛け言葉の比喩俳諧的な世界に根ざしている。この句は、「虎雄子が世を早うせしをいたむ」との前書きがあって、芦陰社中の俳人虎雄への悼句なのである。すなわち、「若くして夭逝した俳友」を、この眼前の「雨の日のまだきにくれゆく合歓の花」に見立てているということになる。

とにもかくにも、抱一と其一の、この師弟合作「文読む遊女図」は、抱一と其一、そして、抱一の伴侶の小鸞女史、その工房ともいうべき「雨華庵」の一端がほのかに見えてくる思いがする。

(参考一)不易流行(ふえきりゅうこう)

俳論(はいろん)用語。晩年の芭蕉(ばしょう)が、蕉風俳諧(はいかい)の本質をとらえるための理念として提起したもの。「不易」は時代の新古を超越して不変なるもの、「流行」はそのときどきに応じて変化してゆくものを意味するが、両者は本質的に対立するものではなく、真に「流行」を得ればおのずから「不易」を生じ、また真に「不易」に徹すればそのまま「流行」を生ずるものだと考えられている。俳諧の本質的な性格を静的(不易)・動的(流行)の二つの面から把握しようとしたものであるが、新しみを生命とする俳諧においては、その動的な性格――新しみを求めて変化を重ねてゆく流行性こそが、そのまま蕉風不易の本質を意味することになる。結局、「不易」と「流行」の根本は一つのものなのであり、芭蕉はそれを「風雅の誠(まこと)」とよんでいるのである。こうした理念の成立してくる背景には、易学、朱子学、宋(そう)学の思考法や堂上歌学の不易流行論があったが、その論は具体的には『去来抄』や『三冊子(さんぞうし)』など門弟の記述によってみるほかはなく、ために、それぞれ実際には多様な解釈の幅を生じさせている面もある。[堀切 實]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について

(参考二) 洒落風俳諧の史的位置(熊谷孝稿)

https://bunkyoken.org/71kumagai/kumagaiDtextZ10_3703b.html

琳派とその周辺(その九)鈴木蠣潭「藤図扇面」 [琳派とその周辺]

(その九)鈴木蠣潭筆「藤図扇面」(抱一賛《句》)

鈴木蠣潭筆「藤図扇面」 酒井抱一賛 紙本淡彩 一幅 一七・一×四五・七㎝ 個人蔵

【 蠣潭が藤を描き、師の抱一が俳句を寄せる師弟合作。藤の花は輪郭線を用いず、筆の側面を用いた付立てという技法を活かして伸びやかに描かれる。賛は「ゆふぐれのおほつかなしや藤の茶屋」。淡彩を滲ませた微妙な色彩の変化を、暮れなずむ藤棚の下の茶店になぞらえている。】(『別冊太陽 江戸琳派の美』)

蠣潭は抱一の最初の弟子。酒井家家臣で抱一の付き人を務めた鈴木春卓の養子。幼少より抱一のもとに出入りし、文化六年(一八〇九)、十八歳の時、養父の跡を継いで十三人扶持、中小姓として正式に抱一に仕える。抱一の画業を支え、時には代作も依頼されたことが知られる。

抱一から強く頼りにされていた蠣潭だが、文化十四年(一八一七)、犬毒(狂犬病)で二十六歳の若さで急死、鈴木家を継ぐべき蠣潭の姉(一説に妹)と縁組みしたのが弟弟子の、其一である。

上記の「藤図扇図」は、蠣潭=画、抱一=賛(俳句)の、師弟の合作である。抱一の句の「ゆふぐれのおほつかなしや藤の茶屋」、そして、その流麗な筆致が絶妙である。ここには、師弟一体の絶妙な世界が現出されている。

(参考)鈴木蠣潭(すずきれいたん)

1782-1817 江戸時代後期の武士,画家。

天明2年生まれ。播磨(はりま)(兵庫県)姫路藩士。藩主酒井忠以(ただざね)の弟酒井抱一(ほういつ)の付き人となる。抱一に画をまなび、人物草花を得意とした。文化14年6月25日死去。36歳。名は規民。通称は藤兵衛、藤之進。

出典 講談社デジタル版 日本人名大辞典+Plusについて

鈴木蠣潭筆「藤図扇面」 酒井抱一賛 紙本淡彩 一幅 一七・一×四五・七㎝ 個人蔵

【 蠣潭が藤を描き、師の抱一が俳句を寄せる師弟合作。藤の花は輪郭線を用いず、筆の側面を用いた付立てという技法を活かして伸びやかに描かれる。賛は「ゆふぐれのおほつかなしや藤の茶屋」。淡彩を滲ませた微妙な色彩の変化を、暮れなずむ藤棚の下の茶店になぞらえている。】(『別冊太陽 江戸琳派の美』)

蠣潭は抱一の最初の弟子。酒井家家臣で抱一の付き人を務めた鈴木春卓の養子。幼少より抱一のもとに出入りし、文化六年(一八〇九)、十八歳の時、養父の跡を継いで十三人扶持、中小姓として正式に抱一に仕える。抱一の画業を支え、時には代作も依頼されたことが知られる。

抱一から強く頼りにされていた蠣潭だが、文化十四年(一八一七)、犬毒(狂犬病)で二十六歳の若さで急死、鈴木家を継ぐべき蠣潭の姉(一説に妹)と縁組みしたのが弟弟子の、其一である。

上記の「藤図扇図」は、蠣潭=画、抱一=賛(俳句)の、師弟の合作である。抱一の句の「ゆふぐれのおほつかなしや藤の茶屋」、そして、その流麗な筆致が絶妙である。ここには、師弟一体の絶妙な世界が現出されている。

(参考)鈴木蠣潭(すずきれいたん)

1782-1817 江戸時代後期の武士,画家。

天明2年生まれ。播磨(はりま)(兵庫県)姫路藩士。藩主酒井忠以(ただざね)の弟酒井抱一(ほういつ)の付き人となる。抱一に画をまなび、人物草花を得意とした。文化14年6月25日死去。36歳。名は規民。通称は藤兵衛、藤之進。

出典 講談社デジタル版 日本人名大辞典+Plusについて

琳派とその周辺(その八)「蕪村ほか諸名家合作図」 [琳派とその周辺]

(その八)「蕪村ほか諸名家合作図」(蕪村「漁夫図」・芳中「鶴図」など)

「蕪村ほか諸名家合作図」(「柿衛文庫」蔵)(『没後220年蕪村(逸翁美術館・柿衛文庫編)』

所収「柿衛文庫 作品35」)

【 蕪村の漁夫図に周挙(暁台)が加賛したものを中心として、大田南畝・張月樵ら天明期の俳人・歌人・文人・画家が次々に加筆して享和三年にこの大幅と成ったもの。謝寅落款より、蕪村の画は安永末期のものと推定。原箱蓋裏に「享和三年発亥仲春玄谷騰元曷鑑定」と墨書する。 】)(『没後220年蕪村(逸翁美術館・柿衛文庫編)』所収「柿衛文庫 作品35」)

【 蕪村の漁夫図に周挙(暁台)が賛を加え、後に大田南畝や張月樵ら俳人や画家たちが賛や画を書き加えて成った作品がある(指図3)。そこに芳中は鶴を描いて蕪村との共演を果たしている。 】(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』所収「芳中画の魅力『光琳風』が示すもの(福井麻純稿)」)。

上記の「蕪村ほか諸名家合作図」は、『蕪村全集六 絵画・遺墨編』にも収載されていない、おそらく、蕪村と親交のあった尾張(名古屋)の俳人・加藤暁台や井上士朗からの資料の一つのように思われる。

『没後220年蕪村(逸翁美術館・柿衛文庫編)』所収「柿衛文庫 作品35」の翻刻文などを参考にして、「蕪村・暁台・士朗・月樵・南畝・芳中」などのものを見て行くと、概略、次のようなことになる。

一 蕪村の画と賛(「釣竿を持っている人物画」と「謝寅書」)は次のとおり。

「得魚尋常 事沽酒入蘆中 謝寅写 (「趙」印)(「大居」印)

与謝蕪村筆「漁夫図」紙本淡彩 一幅 個人蔵 (『蕪村全集六 絵画・遺墨編』所収「3 漁夫図」→「蕪村の結城・下館時代の作」→三十歳前後の蕪村の初期作品)

上記の「漁夫図」は、延享二年(一七㈣五)、蕪村、三十歳前後の作であるが、それ以来、蕪村は、この種の「漁夫図」をいろいろと遺している。そして、冒頭の「蕪村ほか諸名家合作図」の「漁夫図」は、「謝寅」書きの作品の一つで、暁台らと芭蕉忌追善の俳諧を興行した安永三年(一七七四、五十九歳)の頃のものであろう。

これらに関して、下記のアドレス(「蕪村の書簡」)で、「蕪村・暁台・士朗」らの交遊について、先に触れている。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-06-28

二 暁台(周挙)の賛(俳句)→「漁夫図」(蕪村)の左側のもの。

冬の日や筌(いけす・うけ)にしつむ魚の息 周挙(暁台) (印) (印)

蕪村と暁台との交遊については、上記のアドレスに続く、次のアドレス(蕪村書簡)でも触れている。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-06-29

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-06-30

三 士朗の賛(俳句)と画(不尽=富士→士朗の作か?)→「暁台」の左側の俳句

月と日の間に澄(すめ)り不尽の山 朱樹士朗写併(ならびに)句

この「蕪村ほか諸名家合作図」の上部の「富士」の図は、上記の落款からすると、士朗の作と解したい。この井上士朗は、暁台の高弟の一人で、上記のアドレスで紹介したように、

暁台をして、【「ヨウ こちのこちの カウモ有(アロ)ウ 尾張名古家(屋)は 士朗(城)でもつ」は、士朗と「口合」(洒落・語呂合わせ)をしていて、「名古屋の暁台俳諧は『士朗』で持っている」というような意であろう。】と、暁台を実質的に継承している、この享和三年(一八〇三)当時の、大物の俳人の一人で、後に、江戸の鈴木道彦、京都の江守月居と並んで寛政の三大家と称せられることになる。

四 清狂の画(「芦叢の中の舟の漁夫図)(?)→ 士朗の「天」(上部)の「富士」の図に対する「地」(下部)の「画(芦叢の中の舟の漁夫図)」は、当時の尾張画壇の「蕪村に私淑している」画人の一人の、「西村清狂の画」と解したい。

西村清狂(「参考十」)については、今では、「蕪村・月樵・芳中・暁台・士朗」らに比すると、名が知られていない画人であるが、年齢的には、蕪村よりも十二歳年下、暁台よりも五歳年長で、当時の尾張画壇では最長老のような存在であったのだろう。

この清狂は、寛政六年(一七九四)に没しており、この寛政六年(一七九四)時には、この「蕪村ほか諸名家合作図」は、殆ど出来上がっていて、後に、その余白に「賛」や「画」を加えたのは、「南畝(賛)」「月樵(画)」「芳中(画)」で、その加筆したのが、南畝の賛(漢詩)の下の、「発亥仲春玄谷謄元曷」なのかも知れない(なお、下記の「十」を参照)。

五 南畝の賛(蕪村の賛に対応する南畝の賛) → 「清狂」の画の上

滄浪之水 清兮

可以濯我 纓

大田南畝は、享和元年(一八〇一)に、大坂銅座に赴任して、この頃から中国で銅山を「蜀山」といったのに因み「蜀山人」の号で、一時止めていた狂歌を再開している。その大坂滞在中に、蕪村そして芳中とも親交のあった木村蒹葭堂や蕪村の知己の上田秋成らと交流している。

一方、芳中は、寛政十一年(一七九九)に、江戸へ向け出発している(『蒹葭堂日記』に「昼後芳中餞別行(九月十三日)」)。そして、その年の年譜に、「尾張に立ち寄り書画を描く(『金蘭帖』十月二十四)。十二月、江戸到着、成美を訪問、道彦宅の裏に滞在する(『金蘭帖』十二月八日)」とあり、途中で尾張に滞在している。そして、江戸到着後は、直ぐに、大物俳人の、夏目成美と鈴木道彦を訪ねている。この江戸の成美・道彦と尾張の井上士朗とは旧知の間柄である。

この江戸下向の時に、尾張に立ち寄った先は、当時の尾張俳壇の雄であった士朗の所とする見方も成り立つであろう。その芳中は、享和二年(一八〇二)に「(同二月二十日)一時帰坂していたか」と、一時帰坂していたようである。

そして、その年の年譜に「大田南畝『帰郷集』に記述あり『芳中牽牛花 朝々何所見 黒丑著花新 満籬延翠蔓 抽走入比隣』」と、南畝と芳中との何らかの出逢いがあったように思われる。この年に、江戸で『光琳画譜』を刊行し、その翌年の享和三年(一八〇三)に、「蕪村画(安永末)・暁台加賛俳画に『飛鶴図』を加筆」と年譜にあるものが、冒頭の「蕪村ほか諸名家合作図」ということになる。

その上で、この南畝の漢詩の賛は、大阪から江戸へ帰郷する時に、その途中で尾張の士朗邸を訪ねた折のものと解したい。

六 芳中の「飛鶴図」 → 中央の「鶴二羽」(「蕪村画と賛」と「南畝賛」の上部のもの)

それにしても、小さな「飛鶴図」である。これは、その右下に描かれている「山並み図」(月樵作)対する「飛鶴図」(芳中)という雰囲気である。

七 月樵の「山並み図」 → 南畝の漢詩の賛の上、芳中の鶴図の右下側

月樵(参考四)は、蕪村門の高弟・呉春(松村月渓)門の一人とされているが、より応挙門(芦雪と交友関係あり)に近く、「尾張円山(応挙)・四条(呉春)派」の画人ということになろう。安永元年(一七㈦二)の生まれで、恐らく、芳中よりも年下であろうが、芳中とは同じ京都の生まれで、相互に、共感しあう画人同士であったという思いを深くする。

八 龍道人の賛(長文の漢詩?)→ 右上の「上空に記載されている賛」

性古来今天墜

四方者心之影

響也故日妙画

者無蹟真画者

写心是以山河

大地艸木国土

者成是一念上

露現画図也

六十四翁亀岳龍道人 (印)(印)

この長文の漢詩を賛した「瀧道人」とは、当時の尾張の高僧「龍霊瑞」(参考五)のもののようである。

九 「蘆竹斎」の歌(狂歌?)→ 「蕪村の『画と賛』」の右側の「歌」

たのしみは老を養ふ酒さかな

めてたかりつる千代のいとなみ 蘆竹斎 (印)(印)

十 発亥仲春玄谷謄元曷 → 南畝の賛(漢詩)の下 → 原箱蓋裏の「享和三年発亥仲春玄谷謄元曷 → 上記の(四)を参照。

(参考一)与謝蕪村(よさぶそん)

没年:天明3.12.25(1784.1.17)

生年:享保1(1716)

江戸中期の俳人、画家。俳号として別に夜半亭、落日庵、紫狐庵など。画号は長庚、春星、謝寅など。摂津国東成郡毛馬村(大阪市都島区)生まれ。本姓は谷口氏と伝えられるが、丹後(京都府)の与謝地方に客遊したのち、与謝の姓を名乗る。20歳ごろ江戸に出て夜半亭(早野)巴人の門人となるが、巴人没後、結城の砂岡雁宕ら巴人門下の縁故を頼り、約10年にわたり常総地方を歴遊する。宝暦1(1751)年、36歳のとき上京、その後丹後や讃岐に数年ずつ客遊するが、京都を定住の地と定めてこの地で没した。この間、明和7(1770)年、55歳のときには巴人の後継者に押されて夜半亭2世を継いだが、画業においても、53歳のときには『平安人物志』の画家の部に登録されており、画俳いずれにおいても当時一流の存在であった。池大雅と蕪村について、能村竹田が『山中人饒舌』の中で「一代、覇を作すの好敵手」と述べている通り、早くから文人画の大家として大雅と並び称せられていた。俳諧はいわば余技であり、俳壇において一門の拡大を図ろうとする野心はなく、趣味や教養を同じくする者同士の高雅な遊びに終始した。 死後松尾芭蕉碑のある金福寺に葬るように遺言したほど芭蕉を慕ったが、生き方にならおうとはしなかった。芝居好きで、役者や作者とも個人的な付き合いがあり、自分の家で人に知られないようにこっそりと役者の真似をして楽しんでいたという逸話がある。小糸という芸妓とは深い関係があったらしく、門人の樋口道立 から意見をされて「よしなき風流,老の面目をうしなひ申候」とみずから記している。彼が故郷を出たのは何か特殊な事情があるらしく、郷愁の思いを吐露しながらも京都移住後も故郷に帰った形跡はまったくない。<参考文献>森本哲郎『詩人与謝蕪村の世界』,尾形仂『蕪村自筆句帳』,清水孝之『与謝蕪村の鑑賞と批評』,山下一海『戯遊の詩人与謝蕪村』 (田中善信)

出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

(参考二)加藤暁台(かとうきょうたい)

没年:寛政4.1.20(1792.2.12)

生年:享保17.9.1(1732.10.19)

江戸中期の俳人。名は周挙。通称は平兵衛。別号、他朗、暮雨巷など。名古屋の人。実父は尾張藩士岸上林右衛門。同藩士加藤仲右衛門の養子となる。17歳で尾張徳川家に出仕し、28歳のときに致仕。俳諧は武藤巴雀・白尼に師事し、尾張徳川家致仕後に独自の活動を示す。『蛙啼集』(1763)で暮雨巷暁台を名乗り、『姑射文庫』(1768)刊行に至り、門下は充実する。さらに『秋の日』(1772)を出版。与謝蕪村門の選集『あけ烏』に「既に尾張は五歌仙に冬の日の光を挑んとす」と紹介されるごとく、『秋の日』は蕉風復古運動の嚆矢として評価を得た。暁台の蕉風復古は、明和7(1770)年の『おくのほそ道』のあとを辿った『しをり萩』の旅に顕著である。さらに注目すべきは、仙台の丈芝坊白居を伴って京に上り、かねて文通のあった与謝蕪村と親しく交わったことである。ここにおいて活動は鮮明な方向を示し出し,『去来抄』『熱田三歌仙』(ともに1775)を世に紹介するに至る。 以後,越後出雲崎の旦水、江戸の大島蓼太、仙台の白居のところに足を運んだりした。安永7(1778)年から9年にかけて京に何回か上るが,蕪村との交流は以前ほど親密ではない。天明2(1782)年には江戸の方へ足を運び、東北、北陸までの旅行を企画したが、雪の山中に難渋して断念。この関東地方行脚時に興行した芭蕉忌奉財の俳諧を収めて、『風羅念仏』を刊行。翌年には,湖南幻住庵(義仲寺)、洛東安養寺端寮、金福寺芭蕉庵の3カ所で,芭蕉百回忌取越追善俳諧を興行。それらをまとめて,『風羅念仏』法会の巻を刊行。暁台の作品は、蕉風復古を志してより、高雅な詩趣を示すようになる。和歌的優美さや繊細さに特徴がある。芭蕉の作品を翻刻、紹介したこと、仮名詩を多く詠んだことも、特筆すべき実績といえる。<参考文献>山下一海『中興期俳諧の研究―暮雨巷暁台―』,伊藤東吉『暁台の研究』 (楠元六男)

出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

(参考三)井上士朗(いのうえしろう) (1742―1812)

江戸後期の俳人。姓は井上。本名正春。初号支朗。別号枇杷園(びわえん)、朱樹叟(しゅじゅそう)。尾張国(おわりのくに)(愛知県)守山生まれ。名古屋の町医者の井上家を継ぎ、産科医として評判が高かった。国学を本居宣長(もとおりのりなが)に学び、ほかにも漢学、絵画、平曲をよくした。俳諧(はいかい)は暁台(きょうたい)に学び、その門の筆頭として重んじられて、他派にもよく知られ、江戸の道彦(みちひこ)、京都の月居(げっきょ)と並んで寛政(かんせい)の三大家とよばれた。文化(ぶんか)9年5月16日没。俳風は温雅平明で、とくに連句を得意とした。数多い編著は『枇杷園七部集』全5編にまとめられている。文集に『枇杷園随筆』、句集に『枇杷園句集』『枇杷園句集後編』がある。

足軽のかたまつて行くさむさかな[山下一海]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について

(参考四)張月樵(ちょうげっしょう)

没年:天保三年六月二十二日(一八三二)

生年: 安永元年(一七七二)

名は行貞、字は元啓、通称は晋蔵、後に快助と更む。月樵は其号、別号に醉霞党の号あり。張氏は張振甫の家より貽られしものと云ふ。京師の人なり。夙に画を好み、市川君圭、松村呉春に就いて学び、後京に出でて舟溪の門に入る。依つて月樵と号す。最も花鳥人物を善くす。清人陳南溪の風を慕ひて自ら一家を為す。十七八歳の頃東雲と共に名古屋に来り、桜之町霊岳院に寓居す。後に山田宮常の旧居を継ぐ。即ち富士見の西側小閭の中に在り。其家牀を施す地より高き六尺許り。月樵此に坐して以て揮毫す。画名漸く播く、求むる者踵を接す。遂に機材山積するに至る。文政の大火に此家災に罹り、後に米屋横町に移る。月樵風韻清疎、飲酒三斗、世路を染まず。後藩命を受けて、城内の杉戸・襖等に描き、終に用人支配となり、帯刀を許さる。天保三年六月二十二日没す。享年六十八。張山月樵と諡す。長子月戴家を継ぐ。六十八歳。(名古屋市史)

墓碑銘は「張山月樵居士」。

↑

http://soutairoku.com/01_soutai/04-2_ti/08-5_yo/owari_tyou/tyou_gessyou.html

(参考五)龍道人 → 龍霊瑞=龍道人→名古屋の「近世稀有の碩徳( 徳の高い名僧)」

の一人。

https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20180821102012.pdf?id=ART0007366308

↓

(11)一字号であった龍霊瑞

(前略)万松寺ニ十三世を始め市内寺院に住持した龍霊瑞は墨跡及び落款から、号は龍の一字のみであった。(中略)出家して江戸へ遊学した折、しばしば龍の夢をみた。 母と同じ龍の夢をみたことから、自ら龍道人と号するようになった 。(後略)

(参考六)大田南畝(おおたなんぼ)

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-08-19

(参考七)中村芳中(なかむらほうちゅう)

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-08-11

(参考八)蘆竹斎 → 名古屋の歌人(狂歌作者)か? → 未詳

(参考九)玄谷謄元 → 井上士朗と同じく名古屋の医家か? 未詳

(参考十)西村清狂(にしむらせいきょう)

没年:寛政六年十二月十一日(一七九四)

生年:享保十二年(一七二七)

名は百春、字は子芳、俗称は鑢屋清兵衛、清狂は其号にして、別に糟百春・千壽・酒民等の号あり。城南御園町に住す。幼より画を好み、習字に通ふの旁ら画を事とし、紙盡くれば朋友の法帖を奪ひて其余日に描くに至る。長ずるに及んで画法大に進み、而かも師家なくして自ら一機軸を出す。人と為り風流酒落、頗る池無名の人と為りに類す。性酒を好み、興に乗ずれば壺を携へて屋に登り、自ら飲み自ら楽む。松平掃部頭勝長画を好む。機材を邦内の名画者に下して、之をして描かしめて其技を試む。是に於て皆争ひて画を獻ず。清狂独り三年に及んで、叡ぜず。勝長人を遺はして之を問ふ。清狂始めて其遺忘せるに驚き、画成つて之を獻ず。勝長鑒賞して曰く、我れ未だ甞て雅致此の如きものを見ずと。因つて召見し画を其前に命ぜしと云ふ。甞て雅客城南長福寺に会し、書画の筵を開くや、清狂も亦与かる。期に及んで欣然として襪材を擁して往く。途友人の門前を経、入つて其事を語る。友人起酒す。清狂酣飲、時の移るを覚えず。既にして辞して出で、其所に抵れば日暮れ、会散し[門貝]として人無し。清狂乃ち還る。其拘らざる此の如し。安永十年正月出版の春興の一帖に、謝庵・東甫等と婦人画・梅園を出せり。嘉言の居を般若台に移すや、清狂戯に移居の図を作る。嘉言請うて之を其巻末に加へ、其上に題して「先生筆意新奇。墨韻飄逸。固非俗工之所及也」と云へり。清狂の画は小景の山水及び人物に得意にして、又狂画に妙なり。年六十八で没した。(名古屋市史)

墓碑銘は「風雪清狂居士」。

↑

http://soutairoku.com/01_soutai/05-2_ni/03-2_si/nishimura_seikyou/nishimura_seikyou.html

「蕪村ほか諸名家合作図」(「柿衛文庫」蔵)(『没後220年蕪村(逸翁美術館・柿衛文庫編)』

所収「柿衛文庫 作品35」)

【 蕪村の漁夫図に周挙(暁台)が加賛したものを中心として、大田南畝・張月樵ら天明期の俳人・歌人・文人・画家が次々に加筆して享和三年にこの大幅と成ったもの。謝寅落款より、蕪村の画は安永末期のものと推定。原箱蓋裏に「享和三年発亥仲春玄谷騰元曷鑑定」と墨書する。 】)(『没後220年蕪村(逸翁美術館・柿衛文庫編)』所収「柿衛文庫 作品35」)

【 蕪村の漁夫図に周挙(暁台)が賛を加え、後に大田南畝や張月樵ら俳人や画家たちが賛や画を書き加えて成った作品がある(指図3)。そこに芳中は鶴を描いて蕪村との共演を果たしている。 】(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』所収「芳中画の魅力『光琳風』が示すもの(福井麻純稿)」)。

上記の「蕪村ほか諸名家合作図」は、『蕪村全集六 絵画・遺墨編』にも収載されていない、おそらく、蕪村と親交のあった尾張(名古屋)の俳人・加藤暁台や井上士朗からの資料の一つのように思われる。

『没後220年蕪村(逸翁美術館・柿衛文庫編)』所収「柿衛文庫 作品35」の翻刻文などを参考にして、「蕪村・暁台・士朗・月樵・南畝・芳中」などのものを見て行くと、概略、次のようなことになる。

一 蕪村の画と賛(「釣竿を持っている人物画」と「謝寅書」)は次のとおり。

「得魚尋常 事沽酒入蘆中 謝寅写 (「趙」印)(「大居」印)

与謝蕪村筆「漁夫図」紙本淡彩 一幅 個人蔵 (『蕪村全集六 絵画・遺墨編』所収「3 漁夫図」→「蕪村の結城・下館時代の作」→三十歳前後の蕪村の初期作品)

上記の「漁夫図」は、延享二年(一七㈣五)、蕪村、三十歳前後の作であるが、それ以来、蕪村は、この種の「漁夫図」をいろいろと遺している。そして、冒頭の「蕪村ほか諸名家合作図」の「漁夫図」は、「謝寅」書きの作品の一つで、暁台らと芭蕉忌追善の俳諧を興行した安永三年(一七七四、五十九歳)の頃のものであろう。

これらに関して、下記のアドレス(「蕪村の書簡」)で、「蕪村・暁台・士朗」らの交遊について、先に触れている。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-06-28

二 暁台(周挙)の賛(俳句)→「漁夫図」(蕪村)の左側のもの。

冬の日や筌(いけす・うけ)にしつむ魚の息 周挙(暁台) (印) (印)

蕪村と暁台との交遊については、上記のアドレスに続く、次のアドレス(蕪村書簡)でも触れている。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-06-29

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-06-30

三 士朗の賛(俳句)と画(不尽=富士→士朗の作か?)→「暁台」の左側の俳句

月と日の間に澄(すめ)り不尽の山 朱樹士朗写併(ならびに)句

この「蕪村ほか諸名家合作図」の上部の「富士」の図は、上記の落款からすると、士朗の作と解したい。この井上士朗は、暁台の高弟の一人で、上記のアドレスで紹介したように、

暁台をして、【「ヨウ こちのこちの カウモ有(アロ)ウ 尾張名古家(屋)は 士朗(城)でもつ」は、士朗と「口合」(洒落・語呂合わせ)をしていて、「名古屋の暁台俳諧は『士朗』で持っている」というような意であろう。】と、暁台を実質的に継承している、この享和三年(一八〇三)当時の、大物の俳人の一人で、後に、江戸の鈴木道彦、京都の江守月居と並んで寛政の三大家と称せられることになる。

四 清狂の画(「芦叢の中の舟の漁夫図)(?)→ 士朗の「天」(上部)の「富士」の図に対する「地」(下部)の「画(芦叢の中の舟の漁夫図)」は、当時の尾張画壇の「蕪村に私淑している」画人の一人の、「西村清狂の画」と解したい。

西村清狂(「参考十」)については、今では、「蕪村・月樵・芳中・暁台・士朗」らに比すると、名が知られていない画人であるが、年齢的には、蕪村よりも十二歳年下、暁台よりも五歳年長で、当時の尾張画壇では最長老のような存在であったのだろう。

この清狂は、寛政六年(一七九四)に没しており、この寛政六年(一七九四)時には、この「蕪村ほか諸名家合作図」は、殆ど出来上がっていて、後に、その余白に「賛」や「画」を加えたのは、「南畝(賛)」「月樵(画)」「芳中(画)」で、その加筆したのが、南畝の賛(漢詩)の下の、「発亥仲春玄谷謄元曷」なのかも知れない(なお、下記の「十」を参照)。

五 南畝の賛(蕪村の賛に対応する南畝の賛) → 「清狂」の画の上

滄浪之水 清兮

可以濯我 纓

大田南畝は、享和元年(一八〇一)に、大坂銅座に赴任して、この頃から中国で銅山を「蜀山」といったのに因み「蜀山人」の号で、一時止めていた狂歌を再開している。その大坂滞在中に、蕪村そして芳中とも親交のあった木村蒹葭堂や蕪村の知己の上田秋成らと交流している。

一方、芳中は、寛政十一年(一七九九)に、江戸へ向け出発している(『蒹葭堂日記』に「昼後芳中餞別行(九月十三日)」)。そして、その年の年譜に、「尾張に立ち寄り書画を描く(『金蘭帖』十月二十四)。十二月、江戸到着、成美を訪問、道彦宅の裏に滞在する(『金蘭帖』十二月八日)」とあり、途中で尾張に滞在している。そして、江戸到着後は、直ぐに、大物俳人の、夏目成美と鈴木道彦を訪ねている。この江戸の成美・道彦と尾張の井上士朗とは旧知の間柄である。

この江戸下向の時に、尾張に立ち寄った先は、当時の尾張俳壇の雄であった士朗の所とする見方も成り立つであろう。その芳中は、享和二年(一八〇二)に「(同二月二十日)一時帰坂していたか」と、一時帰坂していたようである。

そして、その年の年譜に「大田南畝『帰郷集』に記述あり『芳中牽牛花 朝々何所見 黒丑著花新 満籬延翠蔓 抽走入比隣』」と、南畝と芳中との何らかの出逢いがあったように思われる。この年に、江戸で『光琳画譜』を刊行し、その翌年の享和三年(一八〇三)に、「蕪村画(安永末)・暁台加賛俳画に『飛鶴図』を加筆」と年譜にあるものが、冒頭の「蕪村ほか諸名家合作図」ということになる。

その上で、この南畝の漢詩の賛は、大阪から江戸へ帰郷する時に、その途中で尾張の士朗邸を訪ねた折のものと解したい。

六 芳中の「飛鶴図」 → 中央の「鶴二羽」(「蕪村画と賛」と「南畝賛」の上部のもの)

それにしても、小さな「飛鶴図」である。これは、その右下に描かれている「山並み図」(月樵作)対する「飛鶴図」(芳中)という雰囲気である。

七 月樵の「山並み図」 → 南畝の漢詩の賛の上、芳中の鶴図の右下側

月樵(参考四)は、蕪村門の高弟・呉春(松村月渓)門の一人とされているが、より応挙門(芦雪と交友関係あり)に近く、「尾張円山(応挙)・四条(呉春)派」の画人ということになろう。安永元年(一七㈦二)の生まれで、恐らく、芳中よりも年下であろうが、芳中とは同じ京都の生まれで、相互に、共感しあう画人同士であったという思いを深くする。

八 龍道人の賛(長文の漢詩?)→ 右上の「上空に記載されている賛」

性古来今天墜

四方者心之影

響也故日妙画

者無蹟真画者

写心是以山河

大地艸木国土

者成是一念上

露現画図也

六十四翁亀岳龍道人 (印)(印)

この長文の漢詩を賛した「瀧道人」とは、当時の尾張の高僧「龍霊瑞」(参考五)のもののようである。

九 「蘆竹斎」の歌(狂歌?)→ 「蕪村の『画と賛』」の右側の「歌」

たのしみは老を養ふ酒さかな

めてたかりつる千代のいとなみ 蘆竹斎 (印)(印)

十 発亥仲春玄谷謄元曷 → 南畝の賛(漢詩)の下 → 原箱蓋裏の「享和三年発亥仲春玄谷謄元曷 → 上記の(四)を参照。

(参考一)与謝蕪村(よさぶそん)

没年:天明3.12.25(1784.1.17)

生年:享保1(1716)

江戸中期の俳人、画家。俳号として別に夜半亭、落日庵、紫狐庵など。画号は長庚、春星、謝寅など。摂津国東成郡毛馬村(大阪市都島区)生まれ。本姓は谷口氏と伝えられるが、丹後(京都府)の与謝地方に客遊したのち、与謝の姓を名乗る。20歳ごろ江戸に出て夜半亭(早野)巴人の門人となるが、巴人没後、結城の砂岡雁宕ら巴人門下の縁故を頼り、約10年にわたり常総地方を歴遊する。宝暦1(1751)年、36歳のとき上京、その後丹後や讃岐に数年ずつ客遊するが、京都を定住の地と定めてこの地で没した。この間、明和7(1770)年、55歳のときには巴人の後継者に押されて夜半亭2世を継いだが、画業においても、53歳のときには『平安人物志』の画家の部に登録されており、画俳いずれにおいても当時一流の存在であった。池大雅と蕪村について、能村竹田が『山中人饒舌』の中で「一代、覇を作すの好敵手」と述べている通り、早くから文人画の大家として大雅と並び称せられていた。俳諧はいわば余技であり、俳壇において一門の拡大を図ろうとする野心はなく、趣味や教養を同じくする者同士の高雅な遊びに終始した。 死後松尾芭蕉碑のある金福寺に葬るように遺言したほど芭蕉を慕ったが、生き方にならおうとはしなかった。芝居好きで、役者や作者とも個人的な付き合いがあり、自分の家で人に知られないようにこっそりと役者の真似をして楽しんでいたという逸話がある。小糸という芸妓とは深い関係があったらしく、門人の樋口道立 から意見をされて「よしなき風流,老の面目をうしなひ申候」とみずから記している。彼が故郷を出たのは何か特殊な事情があるらしく、郷愁の思いを吐露しながらも京都移住後も故郷に帰った形跡はまったくない。<参考文献>森本哲郎『詩人与謝蕪村の世界』,尾形仂『蕪村自筆句帳』,清水孝之『与謝蕪村の鑑賞と批評』,山下一海『戯遊の詩人与謝蕪村』 (田中善信)

出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

(参考二)加藤暁台(かとうきょうたい)

没年:寛政4.1.20(1792.2.12)

生年:享保17.9.1(1732.10.19)

江戸中期の俳人。名は周挙。通称は平兵衛。別号、他朗、暮雨巷など。名古屋の人。実父は尾張藩士岸上林右衛門。同藩士加藤仲右衛門の養子となる。17歳で尾張徳川家に出仕し、28歳のときに致仕。俳諧は武藤巴雀・白尼に師事し、尾張徳川家致仕後に独自の活動を示す。『蛙啼集』(1763)で暮雨巷暁台を名乗り、『姑射文庫』(1768)刊行に至り、門下は充実する。さらに『秋の日』(1772)を出版。与謝蕪村門の選集『あけ烏』に「既に尾張は五歌仙に冬の日の光を挑んとす」と紹介されるごとく、『秋の日』は蕉風復古運動の嚆矢として評価を得た。暁台の蕉風復古は、明和7(1770)年の『おくのほそ道』のあとを辿った『しをり萩』の旅に顕著である。さらに注目すべきは、仙台の丈芝坊白居を伴って京に上り、かねて文通のあった与謝蕪村と親しく交わったことである。ここにおいて活動は鮮明な方向を示し出し,『去来抄』『熱田三歌仙』(ともに1775)を世に紹介するに至る。 以後,越後出雲崎の旦水、江戸の大島蓼太、仙台の白居のところに足を運んだりした。安永7(1778)年から9年にかけて京に何回か上るが,蕪村との交流は以前ほど親密ではない。天明2(1782)年には江戸の方へ足を運び、東北、北陸までの旅行を企画したが、雪の山中に難渋して断念。この関東地方行脚時に興行した芭蕉忌奉財の俳諧を収めて、『風羅念仏』を刊行。翌年には,湖南幻住庵(義仲寺)、洛東安養寺端寮、金福寺芭蕉庵の3カ所で,芭蕉百回忌取越追善俳諧を興行。それらをまとめて,『風羅念仏』法会の巻を刊行。暁台の作品は、蕉風復古を志してより、高雅な詩趣を示すようになる。和歌的優美さや繊細さに特徴がある。芭蕉の作品を翻刻、紹介したこと、仮名詩を多く詠んだことも、特筆すべき実績といえる。<参考文献>山下一海『中興期俳諧の研究―暮雨巷暁台―』,伊藤東吉『暁台の研究』 (楠元六男)

出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

(参考三)井上士朗(いのうえしろう) (1742―1812)

江戸後期の俳人。姓は井上。本名正春。初号支朗。別号枇杷園(びわえん)、朱樹叟(しゅじゅそう)。尾張国(おわりのくに)(愛知県)守山生まれ。名古屋の町医者の井上家を継ぎ、産科医として評判が高かった。国学を本居宣長(もとおりのりなが)に学び、ほかにも漢学、絵画、平曲をよくした。俳諧(はいかい)は暁台(きょうたい)に学び、その門の筆頭として重んじられて、他派にもよく知られ、江戸の道彦(みちひこ)、京都の月居(げっきょ)と並んで寛政(かんせい)の三大家とよばれた。文化(ぶんか)9年5月16日没。俳風は温雅平明で、とくに連句を得意とした。数多い編著は『枇杷園七部集』全5編にまとめられている。文集に『枇杷園随筆』、句集に『枇杷園句集』『枇杷園句集後編』がある。

足軽のかたまつて行くさむさかな[山下一海]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について

(参考四)張月樵(ちょうげっしょう)

没年:天保三年六月二十二日(一八三二)

生年: 安永元年(一七七二)

名は行貞、字は元啓、通称は晋蔵、後に快助と更む。月樵は其号、別号に醉霞党の号あり。張氏は張振甫の家より貽られしものと云ふ。京師の人なり。夙に画を好み、市川君圭、松村呉春に就いて学び、後京に出でて舟溪の門に入る。依つて月樵と号す。最も花鳥人物を善くす。清人陳南溪の風を慕ひて自ら一家を為す。十七八歳の頃東雲と共に名古屋に来り、桜之町霊岳院に寓居す。後に山田宮常の旧居を継ぐ。即ち富士見の西側小閭の中に在り。其家牀を施す地より高き六尺許り。月樵此に坐して以て揮毫す。画名漸く播く、求むる者踵を接す。遂に機材山積するに至る。文政の大火に此家災に罹り、後に米屋横町に移る。月樵風韻清疎、飲酒三斗、世路を染まず。後藩命を受けて、城内の杉戸・襖等に描き、終に用人支配となり、帯刀を許さる。天保三年六月二十二日没す。享年六十八。張山月樵と諡す。長子月戴家を継ぐ。六十八歳。(名古屋市史)

墓碑銘は「張山月樵居士」。

↑

http://soutairoku.com/01_soutai/04-2_ti/08-5_yo/owari_tyou/tyou_gessyou.html

(参考五)龍道人 → 龍霊瑞=龍道人→名古屋の「近世稀有の碩徳( 徳の高い名僧)」

の一人。

https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20180821102012.pdf?id=ART0007366308

↓

(11)一字号であった龍霊瑞

(前略)万松寺ニ十三世を始め市内寺院に住持した龍霊瑞は墨跡及び落款から、号は龍の一字のみであった。(中略)出家して江戸へ遊学した折、しばしば龍の夢をみた。 母と同じ龍の夢をみたことから、自ら龍道人と号するようになった 。(後略)

(参考六)大田南畝(おおたなんぼ)

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-08-19

(参考七)中村芳中(なかむらほうちゅう)

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-08-11

(参考八)蘆竹斎 → 名古屋の歌人(狂歌作者)か? → 未詳

(参考九)玄谷謄元 → 井上士朗と同じく名古屋の医家か? 未詳

(参考十)西村清狂(にしむらせいきょう)

没年:寛政六年十二月十一日(一七九四)

生年:享保十二年(一七二七)

名は百春、字は子芳、俗称は鑢屋清兵衛、清狂は其号にして、別に糟百春・千壽・酒民等の号あり。城南御園町に住す。幼より画を好み、習字に通ふの旁ら画を事とし、紙盡くれば朋友の法帖を奪ひて其余日に描くに至る。長ずるに及んで画法大に進み、而かも師家なくして自ら一機軸を出す。人と為り風流酒落、頗る池無名の人と為りに類す。性酒を好み、興に乗ずれば壺を携へて屋に登り、自ら飲み自ら楽む。松平掃部頭勝長画を好む。機材を邦内の名画者に下して、之をして描かしめて其技を試む。是に於て皆争ひて画を獻ず。清狂独り三年に及んで、叡ぜず。勝長人を遺はして之を問ふ。清狂始めて其遺忘せるに驚き、画成つて之を獻ず。勝長鑒賞して曰く、我れ未だ甞て雅致此の如きものを見ずと。因つて召見し画を其前に命ぜしと云ふ。甞て雅客城南長福寺に会し、書画の筵を開くや、清狂も亦与かる。期に及んで欣然として襪材を擁して往く。途友人の門前を経、入つて其事を語る。友人起酒す。清狂酣飲、時の移るを覚えず。既にして辞して出で、其所に抵れば日暮れ、会散し[門貝]として人無し。清狂乃ち還る。其拘らざる此の如し。安永十年正月出版の春興の一帖に、謝庵・東甫等と婦人画・梅園を出せり。嘉言の居を般若台に移すや、清狂戯に移居の図を作る。嘉言請うて之を其巻末に加へ、其上に題して「先生筆意新奇。墨韻飄逸。固非俗工之所及也」と云へり。清狂の画は小景の山水及び人物に得意にして、又狂画に妙なり。年六十八で没した。(名古屋市史)

墓碑銘は「風雪清狂居士」。

↑

http://soutairoku.com/01_soutai/05-2_ni/03-2_si/nishimura_seikyou/nishimura_seikyou.html

琳派とその周辺(その七) [琳派とその周辺]

(その七)中村芳中『光琳画譜』所収「高砂」「仕舞」「黒木売」「目隠し鬼」「七福神」

中村芳中画『光琳画譜』所収「高砂」「仕舞」「黒木売」「目隠し鬼」「七福神」

http://kazuhisa.eco.coocan.jp/korin_gafu.htm

元日や さてよし原(吉原)は 静かなり

この句は、「吉原月次風俗図・正月」(酒井抱一書・画、紙本墨画 一幅 九七・三×二九・二㎝)の中に書かれている抱一の句である。

この「吉原月次風俗図」については、下記アドレスで紹介されている。

file:///C:/Users/yahan/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/I2510%20(3).pdf

これらの「吉原月次風俗図」に触れると、「酒井抱一(江戸琳派)と吉原ネットワーク(吉原文化人ネットワーク)」との密接不可分な世界が浮かび上がって来る。

そして、その吉原では、若き日の抱一(姫路藩主の弟)は、「ときやうさん」(俳号「杜陵=とりょう」からの命名)と呼ばれ、「つまさん(正しくは駒さん)」の、松江藩主・松平不味の弟・雪川(松平桁親)、「ぶんきやうさん」(狂号=笹葉鈴成からの命名)の、松前候の公子・松前泰卿、この「粋人・道楽子弟」の「三公子」の一人として、スーパースター(著明人)の一人だったのである。

その吉原のスーパースターの「ときやうさん」(俳号「杜陵=とりょう」からの命名)が、描く、次の、妓楼大字屋の主人二代目村田市兵衛こと「「大文字屋市兵衛像」がある。

酒井抱一画「大文字屋市兵衛像」 一幅 絹本著色 一八・四×一五・一㎝

板橋区立美術館蔵

【 抱一がもっとも懇意にしていた吉原の友人は、妓楼大文字屋の主人二代目村田市兵衛。本図は先代の市兵衛が滑稽な風貌からカボチャむとはやされ、その姿を浮世絵師西村重長が描いた図に依る。その初代に因み、二代目は狂名を加保茶元成と称した。本図は「遊郭抱一戯墨」とあるように、大文字屋で余興に描いたのだろう。画中の「加保茶」の印は、同家に伝わるみのかもしれない。八百善旧蔵。 】

(『別冊太陽 江戸琳派の粋人 酒井抱一』所収「抱の心の拠り所『吉原』」(岡野智子稿)」)

それに比して、中村芳中が、享和二年(一八〇二)、大阪から江戸に出て来て刊行した『光琳画譜』の奥付に、「享和壬戌のとし 東都旅館の 爐辺にて 芳中写之 (花押)」と記載してあるとおり、江戸に出て三年を経ても、大阪からの出稼ぎ絵師の風情である。

そして、光琳風の自己の絵画の版本に、堂々と『光琳画譜』と名を付け、その「序」に、

抱一(俳号=杜陵 狂歌名=尻焼猿人・屠龍 画号=庭拍手)の「住吉太鼓橋夜景図」に賛をしている「加藤(橘)千蔭」、その「跋」に、江戸千家の祖の川上不白が草している。

これらの千蔭も不白も、抱一を取り巻く文化人ネットワーク(そして、それは吉原ネットワークと重なる)の一人であり、さらに、当時の抱一は、享和元年(一八〇一)に、先に、下記のアドレスなどで紹介した、「燕子花図屏風」(二曲一隻、「庭拍手」の署名、四十一歳)を制作するなど、大きく琳派様式へと方向転換をしている頃と重なるのである。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/

これらのことについて、芳中の方からすると、「江戸へ来て芳中が目にしたのは抱一の琳派様式の作品であったかもしれない。芳中にとっては大きな驚きであったと思われる。それでは、ということで対抗的な意味も込めての『光琳画譜』出版であったと解することもできよう」(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』所収「中村芳中について(木村重圭稿))という見方も成り立つであろう。

そして、当時の、抱一と芳中とを結ぶ接点は、俳諧ネットワークの「大伴大江丸・夏目成美・鈴木道彦・馬場存義・前田春来・岡田米仲」等々の「其角・嵐雪」に連なる俳人たち、狂歌・戯作者ネットワークの「大田南畝(蜀山人・四方赤良・寝惚先生)」の率いる「四方連」と「蔦屋重三郎・山東京伝(北尾政演)」等々の「戯作・浮世絵」に連なる面々、さらに、「下谷の三幅対」とも称せられた「亀田鵬斎・酒井抱一・谷文晁」を主軸とする「詩・書・画を生業とする江戸文化人のネットワーク」の面々と、それらは、「江戸吉原サロン」と深く結びついているということになろう。

嘗て、次のアドレスで、「亀田鵬斎・酒井抱一・谷文晁」に連なる名士たちの、その一端に触れた。それらを再掲すると、次のとおりである。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-01-28

【 松平楽翁→木村蒹葭堂→亀田鵬斎→酒井抱一→市河寛斎→市河米庵→菅茶山→立原翠軒→古賀精里→香川景樹→加藤千蔭→梁川星巌→賀茂季鷹→一柳千古→広瀬蒙斎→太田錦城→山東京伝→曲亭馬琴→十返舎一九→狂歌堂真顔→大田南畝→林述斎→柴野栗山→尾藤二洲→頼春水→頼山陽→頼杏坪→屋代弘賢→熊阪台州→熊阪盤谷→川村寿庵→鷹見泉石→蹄斎北馬→土方稲嶺→沖一峨→池田定常→葛飾北斎→広瀬台山→浜田杏堂 】

ここで、大阪の中村芳中と江戸の酒井抱一とを結びつける、両者を知る人物を「加藤(橘)千蔭」と仮定すると、その背後の人物とは、やはり、大阪の「木村蒹葭堂」と、江戸の「大田南畝」の、このお二人が浮かび上がってくる。

ずばり、芳中の『光琳画譜』が出版される一年前の、享和元年(一八〇一)の、太田南畝の年譜に、次のように記載されている。この太田南畝が、キィワードとなる人物のように思われる。

【享和元年(1801年)、大坂銅座に赴任。この頃から中国で銅山を「蜀山」といったのに因み、「蜀山人」の号で再び狂歌を細々と再開する。大坂滞在中、物産学者・木村蒹葭堂や国学者・上田秋成らと交流していた。 】

↑

https://ja.wikipedia.org/wiki/大田南畝

芳中が、江戸で『光琳画譜』を出版して、再び、大阪に戻ったのは、その出版した年の、享和二年(一八〇二)の年末頃と推定されている。そして、それ以後、文政二年(一八一九)に没するまでの約十八年、芳中は、扇面画を中心として、本格的な琳派作品を精力的にこなしていくこととなる。

(参考一)上記『光琳画譜』(「金華堂守黒」版)の五図(算用数字は登載番号)

14仕舞 → この「能」の「仕舞」(能を演ずる稽古)のようなものが、芳中画の基本にあるのであろう。

16高砂 → この「能」の場面の、「爺・婆」を見ている「童」は、芳中その人かも知れない。

18目隠し鬼 → 芳中の童心が読み取れる、次のアドレスの「象背戯童図」(芦雪)の「戯童」に近い印象を受ける。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-09-28

23黒木売(大原女) → 芦雪の「大原女」に比して、芳中のは「飄逸味・滑味」がある。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-10-07

25七福神 → 芳中の「童子」図も、芦雪の「童子」図と同じような魅力に溢れている。

(参考二)大田南畝(おおたなんぼ)

没年:文政6.4.6(1823.5.16)

生年:寛延2.3.3(1749.4.19)

江戸時代中・後期の戯作者,文人。名を覃、字子耜、通称直次郎、七左衛門といった。四方赤良、山手馬鹿人、蜀山人、杏花園、寝惚先生など、多くの別号を使った。幕府の御徒吉左衛門正智と利世の長男、江戸牛込仲御徒町に誕生。宿債に苦しむ小身の悴南畝は、若年時から学問に立身の夢を賭け15歳で内山賀邸(椿軒)、18歳ころに松崎観海に入門した。幕臣書生らしく和学と徂徠派漢学を修める一方、平秩東作をはじめ、のちの江戸戯作界の中核をなす面々と交わった。 明和3(1766)年、処女作の作詩用語集『明詩擢材』を編み、翌年、平賀源内の序を付して戯作第一弾の狂詩集『寝惚先生文集』を出版。生涯、徂徠派風の漢詩作成にいそしむ一方、狂詩の名手として20代から30代の大半を江戸戯作の華美な舞台のただなかに過ごし、やがて領袖と仰がれた。同門の 唐衣橘洲 らと共に江戸狂歌流行の端緒を開き、『万載狂歌集』(1783)、『徳和歌後万載集』(1785)などを相次いで出版。天明期俗文芸の隆盛を築いた。洒落本,評判記,黄表紙などの戯作も多く綴ったが、天明7(1787)年,田沼政権の崩壊と松平定信による粛正政策の台頭を機に、狂歌界とは疎遠になり、幕吏本来の姿勢を俊敏に取り戻した。寛政6(1794)年、人材登用試験を見事な成績で合格、大坂銅座出役(1801)、長崎奉行所出役(1804)などの勤務をこなし、かたわら江戸文人の代表格として名声をいやましに上げていった。最晩年に『杏園詩集』(1820)など、漢詩、狂歌文などが多く出版された。<著作>浜田義一郎他編『大田南畝全集』(全20巻)<参考文献>玉林晴朗『蜀山人の研究』,浜田義一郎『大田南畝』 (ロバート・キャンベル)

出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

(参考三)大田南畝と「お賎」

http://www.muse.dti.ne.jp/~squat/ohtananpo.htm

↓

安永4年の7月、南畝は「評判茶臼芸」を、安永5年に洒落本「世説新語茶」、8年(1779)に浄瑠璃の漢訳「阿姑麻」、洒落本「深川新話」「粋町甲閨」を刊行。岡場所話を書くほどだからさんざん遊んだのだろう。またこの時期に狂歌会も盛ん。この年の12月18日に51歳で平賀源内が獄中死去。安永9年、軽井沢の宿場遊女を題材にした洒落本「軽井茶話 道中粋語録」、黄表紙「虚言八百万八伝」を刊行。翌天明元年(1781)に「菊寿草」、天明2年「岡目八目」を刊行。この「岡目八目」で山東京伝「手前勝手 御存知商売物」最上位で褒め、これで京伝の名は一気に広がった。同年12月、蔦谷重三郎に招かれて恋川春町(39)、南畝(34)、京伝(22)ら8名が吉原に登楼。狂歌集「通詩選笑知」「通詩選」を刊行し、まさに一世風靡。日々、招待遊行が盛んになり、京伝も引き立てた。

さぁ、ここからが佳境だ。もうしばらく辛抱して読んで下さいませ。天明6年(1786)、老中田沼意が罷免され、代わって老中に就いたのが松平定信で寛政の改革が始まった。その年に南畝は吉原松葉屋の遊女・三保崎(みほざき/新造の位=上妓となる見込みのない遊女)との恋情が燃え上がり、ついには身請けして妾とし、「阿賤(おしず)」と名付け、自宅の棟つづき離れに引き取った。妻妾同居で「不良」が本格化(お賤は南畝の世話を8年したが病気がちで30歳で病死)。この間び改革粛清は進み、勘定組頭(実質の勘定奉行)・土山宗次郎が死刑。南畝は土山によって遊興と享楽の味をたっぷり楽しませてもらっていた関係上、自身の首も危うくなって来た。また山東京伝も洒落本が官憲の心証を害し、版元・蔦谷重三郎が財産半分没収、京伝は手鎖50日の処罰。南畝は狂歌作りをやめた。

童門冬二の小説「沼と河の間に」は、南畝が狂歌から遠ざかる保身の道を取って仲間からひんしゅくを買うシーンから物語をスタートさせている。寛政元年(1789)、北尾政美画で「鸚鵡返武士二道」を出した恋川春町は、松平定信に召喚され、病気を理由に出頭せず、塁が藩主に及ぶのをおそれて自決したらしい…。新宿2丁目の成覚寺の粗末な墓が胸を打ちます。そして南畝はなんと!44歳(寛政4年)にして猛勉強し、第2回学問吟味に応募したが不合格(狂歌他で文名を高め、土山の庇護にあった南畝に反感を時つ者の反対で不合格になったとも言われている。また巷に

「世の中に 蚊ほどうるさきものはなし 文武文武と夜も寝られず」

の狂歌が南畝による作との評判がたって、これが災いしたとの説も…)。

童門の小説では、のちに「東海道中膝栗毛」を書く十返舎十九、のにち「南総里見八犬伝」を書く勧善懲悪志向の曲亭馬琴の両青年と保身転向した南畝の三つ巴文学論争を展開させている。

だが南畝は諦めない。病弱なお賎を文学仲間の住職(お寺)に預けて勉学に励み、寛政6年(1794)の二回目の学問吟味に再挑戦し、年少の受験者に混じって白髪まじりの46歳で見事にトップ合格。遠山の金さんの父・遠山金四郎景晋(かげみち)、後に北方探検家として有名になる近藤重蔵も合格。(※近藤重蔵は退役後に身分不相応な邸宅を建て、公家の娘を妾にしたことから不遜だとお咎めを受ける。また57歳の時に別荘の隣家との境界争いから長男・富蔵が殺傷事件を起こす。そう、八丈島流刑で有名なあの近藤重蔵である)

この前年、寛政5年(1793)6月にお賎は亡くなった。「お賎」と卑しい名を付けた南畝だったが、身まかってから毎年その祥月命日に供養の書会を欠かさない。お賎の法名は「晴雲妙閑信女」。南畝が詠んだ狂歌は「雲となり雨となりしも夢うつつきのふはけふの水無月の空」。お賎が亡くなって10年後、南畝55歳の日記「細推日記」にもその供養書会を牛込薬王寺町の浄栄寺で催していることが書かれている。おっと、その供養書会には次ぎの妾、島田「お香」も列席している。「お香」は南畝の優しさにホロリとしたに違いない。「あたしはそんな南畝にずっと添って行こう」と…。

またここで記すべきは、彼は学問吟味の試験から合格御礼までの詳細を記した「斜場窓稿」を刊行していること。しかし、合格はしたものの南畝の四番組徒歩の仕事は相変わらずだった。合格から2年後、母が73歳で亡くなった寛政8年にやっと支配勘定に昇進。祖父の代から続いた微禄もやっと30俵加増。そして突然の松平定信の罷免。また巷にこんな狂歌が流行った。

「白河の あまり清きに耐え(棲み)かねて 濁れるものと田沼恋しき」

これまた南畝の作と思われた。支配勘定なら大阪の銅座詰という出世コースになかなか乗れない。翌々年、妻・里与が44歳で死去。南畝は俗っぽいと思いつつも「日本中の孝子節婦を将軍が表彰する」という案を提出し、「孝行奇特者取調御用」に任命される。寛政12年、これをまとめた「孝義録」50巻を刊行。従来の漢文による公文書ではなく、和文でかつ文学的な編集で、文人ならではの才を発揮した。これが認められて寛政13年(享和元年)、53歳でやっと大阪銅座出役になった。学問吟味の合格から7年の精励を続けて、やっと大阪出張で出世の道が広がった。大阪でてきぱきと仕事を片付ける切れ者公務員。午後2時が退庁時間で、ここからが文人タイム。見聞と人脈を広げで、ここで「銅」の異名を「蜀山居士(しょくさんこじ)」ということから「蜀山人」なる号を思いつく。この時期に20数年前に「雨月物語」を書いた上田秋成を訪問などし、1年で江戸へ呼び戻される。

(参考四)酒井抱一と「小鸞(しょうらん)」

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-01-19

↓

抱一の、初期の頃の号、「杜綾・杜陵」そして「屠龍(とりょう)」は、主として、「黄表紙」などの戯作や俳諧書などに用いられているが、狂歌作者としては、上記の「画本虫撰」に登場する「尻焼猿人(しりやけのさるんど)」の号が用いられている。

『画本虫撰』は、天明狂歌の主要な作者三十人を網羅し、美人画の大家として活躍する歌麿の出生作として名高い狂歌絵本である。植物と二種の虫の歌合(うたあわせ)の形式をとり、抱一は最初の蜂と毛虫の歌合に、四方赤良(大田南畝・蜀山人)と競う狂歌人として登場する。

その「尻焼猿人」こと、抱一の狂歌は、「こはごはに とる蜂のすの あなにえや うましをとめを みつのあぢはひ」というものである。この種の狂歌本などで、「杜綾・尻焼猿人」の号で登場するもりに、次のようなものがある。

天明三年(一七八三) 『狂歌三十六人撰』 四方赤良編 丹丘画

天明四年(一七八四) 『手拭合(たなぐひあはせ)』 山東京伝画 版元・白凰堂

天明六年(一七八六) 『吾妻曲狂歌文庫』 宿屋飯盛編 山東京伝画 版元・蔦重

「御簾ほとに なかば霞のかゝる時 さくらや 花の王と 見ゆらん」(御簾越しに、「尻焼猿人」の画像が描かれている。高貴な出なので、御簾越しに描かれている。)

天明七年(一七八七) 『古今狂歌袋』 宿屋飯盛撰 山東京伝画 版元・蔦重

天明三年(一七八三)、抱一、二十三歳、そして、天明七年(一七八七)、二十七歳、この若き日の抱一は、「俳諧・狂歌・戯作・浮世絵」などのグループ、そして、それは、「四方赤良(大田南畝・蜀山人)・宿屋飯盛(石川雅望)・蔦屋重三郎(蔦唐丸)・喜多川歌麿(綾丸・柴屋・石要・木燕)・山東京伝(北尾政演・身軽折輔・山東窟・山東軒・臍下逸人・菊花亭)」の、いわゆる、江戸の「狂歌・浮世絵・戯作」などの文化人グループの一人だったのである。

そして、この文化人グループは、「亀田鵬斎・谷文晁・加藤千蔭・川上不白・大窪詩仏・鋤形蕙斎・菊池五山・市川寛斎・佐藤晋斎・渡辺南岳・宋紫丘・恋川春町・原羊遊斎」等々と、多種多彩に、その輪は拡大を遂げることになる。

これらの、抱一を巡る、当時の江戸の文化サークル・グループの背後には、いわゆる、「吉原文化・遊郭文化」と深い関係にあり、抱一は、その青年期から没年まで、この「吉原」(台東区千束)とは陰に陽に繋がっている。その吉原の中でも、大文字楼主人村田市兵衛二世(文楼、狂歌名=加保茶元成)や五明楼主人扇屋宇右衛門などとはとりわけ昵懇の仲にあった。

抱一が、文化六年(一八〇九)に見受けした遊女香川は、大文字楼の出身であったという。その遊女香川が、抱一の傍らにあって晩年の抱一を支えていく小鸞女子で、文化十一年(一八二八)の抱一没後、出家して「妙華」(抱一の庵号「雨華」に呼応する「天雨妙華」)と称している。

抱一(雨華庵一世)の「江戸琳派」は、酒井鶯蒲(雨華庵二世)、酒井鶯一(雨華庵三世)、酒井道一(雨華庵四世)、酒井唯一(雨華庵五世)と引き継がれ、その一門も、鈴木其一、池田孤邨、山本素道、山田抱玉、石垣抱真等々と、その水脈は引き継がれいる。

補記一 『画本虫撰』(国立国会図書館デジタルコレクション)

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1288345

補記二 『狂歌三十六人撰』

http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000007282688-00

http://digitalmuseum.rekibun.or.jp/app/collection/detail?id=0191211331&sr=%90%EF

補記三 『手拭合』(国文学研究資料館)

https://www.nijl.ac.jp/pages/articles/200611/

補記四 『吾妻曲狂歌文庫』(国文学研究資料館)

https://www.nijl.ac.jp/pages/articles/200512/

補記五 浮世絵(喜多川歌麿作「画本虫ゑらみ」)

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-12-27

中村芳中画『光琳画譜』所収「高砂」「仕舞」「黒木売」「目隠し鬼」「七福神」

http://kazuhisa.eco.coocan.jp/korin_gafu.htm

元日や さてよし原(吉原)は 静かなり

この句は、「吉原月次風俗図・正月」(酒井抱一書・画、紙本墨画 一幅 九七・三×二九・二㎝)の中に書かれている抱一の句である。

この「吉原月次風俗図」については、下記アドレスで紹介されている。

file:///C:/Users/yahan/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/I2510%20(3).pdf

これらの「吉原月次風俗図」に触れると、「酒井抱一(江戸琳派)と吉原ネットワーク(吉原文化人ネットワーク)」との密接不可分な世界が浮かび上がって来る。

そして、その吉原では、若き日の抱一(姫路藩主の弟)は、「ときやうさん」(俳号「杜陵=とりょう」からの命名)と呼ばれ、「つまさん(正しくは駒さん)」の、松江藩主・松平不味の弟・雪川(松平桁親)、「ぶんきやうさん」(狂号=笹葉鈴成からの命名)の、松前候の公子・松前泰卿、この「粋人・道楽子弟」の「三公子」の一人として、スーパースター(著明人)の一人だったのである。

その吉原のスーパースターの「ときやうさん」(俳号「杜陵=とりょう」からの命名)が、描く、次の、妓楼大字屋の主人二代目村田市兵衛こと「「大文字屋市兵衛像」がある。

酒井抱一画「大文字屋市兵衛像」 一幅 絹本著色 一八・四×一五・一㎝

板橋区立美術館蔵

【 抱一がもっとも懇意にしていた吉原の友人は、妓楼大文字屋の主人二代目村田市兵衛。本図は先代の市兵衛が滑稽な風貌からカボチャむとはやされ、その姿を浮世絵師西村重長が描いた図に依る。その初代に因み、二代目は狂名を加保茶元成と称した。本図は「遊郭抱一戯墨」とあるように、大文字屋で余興に描いたのだろう。画中の「加保茶」の印は、同家に伝わるみのかもしれない。八百善旧蔵。 】

(『別冊太陽 江戸琳派の粋人 酒井抱一』所収「抱の心の拠り所『吉原』」(岡野智子稿)」)

それに比して、中村芳中が、享和二年(一八〇二)、大阪から江戸に出て来て刊行した『光琳画譜』の奥付に、「享和壬戌のとし 東都旅館の 爐辺にて 芳中写之 (花押)」と記載してあるとおり、江戸に出て三年を経ても、大阪からの出稼ぎ絵師の風情である。

そして、光琳風の自己の絵画の版本に、堂々と『光琳画譜』と名を付け、その「序」に、

抱一(俳号=杜陵 狂歌名=尻焼猿人・屠龍 画号=庭拍手)の「住吉太鼓橋夜景図」に賛をしている「加藤(橘)千蔭」、その「跋」に、江戸千家の祖の川上不白が草している。

これらの千蔭も不白も、抱一を取り巻く文化人ネットワーク(そして、それは吉原ネットワークと重なる)の一人であり、さらに、当時の抱一は、享和元年(一八〇一)に、先に、下記のアドレスなどで紹介した、「燕子花図屏風」(二曲一隻、「庭拍手」の署名、四十一歳)を制作するなど、大きく琳派様式へと方向転換をしている頃と重なるのである。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/

これらのことについて、芳中の方からすると、「江戸へ来て芳中が目にしたのは抱一の琳派様式の作品であったかもしれない。芳中にとっては大きな驚きであったと思われる。それでは、ということで対抗的な意味も込めての『光琳画譜』出版であったと解することもできよう」(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』所収「中村芳中について(木村重圭稿))という見方も成り立つであろう。

そして、当時の、抱一と芳中とを結ぶ接点は、俳諧ネットワークの「大伴大江丸・夏目成美・鈴木道彦・馬場存義・前田春来・岡田米仲」等々の「其角・嵐雪」に連なる俳人たち、狂歌・戯作者ネットワークの「大田南畝(蜀山人・四方赤良・寝惚先生)」の率いる「四方連」と「蔦屋重三郎・山東京伝(北尾政演)」等々の「戯作・浮世絵」に連なる面々、さらに、「下谷の三幅対」とも称せられた「亀田鵬斎・酒井抱一・谷文晁」を主軸とする「詩・書・画を生業とする江戸文化人のネットワーク」の面々と、それらは、「江戸吉原サロン」と深く結びついているということになろう。

嘗て、次のアドレスで、「亀田鵬斎・酒井抱一・谷文晁」に連なる名士たちの、その一端に触れた。それらを再掲すると、次のとおりである。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-01-28

【 松平楽翁→木村蒹葭堂→亀田鵬斎→酒井抱一→市河寛斎→市河米庵→菅茶山→立原翠軒→古賀精里→香川景樹→加藤千蔭→梁川星巌→賀茂季鷹→一柳千古→広瀬蒙斎→太田錦城→山東京伝→曲亭馬琴→十返舎一九→狂歌堂真顔→大田南畝→林述斎→柴野栗山→尾藤二洲→頼春水→頼山陽→頼杏坪→屋代弘賢→熊阪台州→熊阪盤谷→川村寿庵→鷹見泉石→蹄斎北馬→土方稲嶺→沖一峨→池田定常→葛飾北斎→広瀬台山→浜田杏堂 】

ここで、大阪の中村芳中と江戸の酒井抱一とを結びつける、両者を知る人物を「加藤(橘)千蔭」と仮定すると、その背後の人物とは、やはり、大阪の「木村蒹葭堂」と、江戸の「大田南畝」の、このお二人が浮かび上がってくる。

ずばり、芳中の『光琳画譜』が出版される一年前の、享和元年(一八〇一)の、太田南畝の年譜に、次のように記載されている。この太田南畝が、キィワードとなる人物のように思われる。

【享和元年(1801年)、大坂銅座に赴任。この頃から中国で銅山を「蜀山」といったのに因み、「蜀山人」の号で再び狂歌を細々と再開する。大坂滞在中、物産学者・木村蒹葭堂や国学者・上田秋成らと交流していた。 】

↑

https://ja.wikipedia.org/wiki/大田南畝

芳中が、江戸で『光琳画譜』を出版して、再び、大阪に戻ったのは、その出版した年の、享和二年(一八〇二)の年末頃と推定されている。そして、それ以後、文政二年(一八一九)に没するまでの約十八年、芳中は、扇面画を中心として、本格的な琳派作品を精力的にこなしていくこととなる。

(参考一)上記『光琳画譜』(「金華堂守黒」版)の五図(算用数字は登載番号)

14仕舞 → この「能」の「仕舞」(能を演ずる稽古)のようなものが、芳中画の基本にあるのであろう。

16高砂 → この「能」の場面の、「爺・婆」を見ている「童」は、芳中その人かも知れない。

18目隠し鬼 → 芳中の童心が読み取れる、次のアドレスの「象背戯童図」(芦雪)の「戯童」に近い印象を受ける。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-09-28

23黒木売(大原女) → 芦雪の「大原女」に比して、芳中のは「飄逸味・滑味」がある。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-10-07

25七福神 → 芳中の「童子」図も、芦雪の「童子」図と同じような魅力に溢れている。

(参考二)大田南畝(おおたなんぼ)

没年:文政6.4.6(1823.5.16)

生年:寛延2.3.3(1749.4.19)

江戸時代中・後期の戯作者,文人。名を覃、字子耜、通称直次郎、七左衛門といった。四方赤良、山手馬鹿人、蜀山人、杏花園、寝惚先生など、多くの別号を使った。幕府の御徒吉左衛門正智と利世の長男、江戸牛込仲御徒町に誕生。宿債に苦しむ小身の悴南畝は、若年時から学問に立身の夢を賭け15歳で内山賀邸(椿軒)、18歳ころに松崎観海に入門した。幕臣書生らしく和学と徂徠派漢学を修める一方、平秩東作をはじめ、のちの江戸戯作界の中核をなす面々と交わった。 明和3(1766)年、処女作の作詩用語集『明詩擢材』を編み、翌年、平賀源内の序を付して戯作第一弾の狂詩集『寝惚先生文集』を出版。生涯、徂徠派風の漢詩作成にいそしむ一方、狂詩の名手として20代から30代の大半を江戸戯作の華美な舞台のただなかに過ごし、やがて領袖と仰がれた。同門の 唐衣橘洲 らと共に江戸狂歌流行の端緒を開き、『万載狂歌集』(1783)、『徳和歌後万載集』(1785)などを相次いで出版。天明期俗文芸の隆盛を築いた。洒落本,評判記,黄表紙などの戯作も多く綴ったが、天明7(1787)年,田沼政権の崩壊と松平定信による粛正政策の台頭を機に、狂歌界とは疎遠になり、幕吏本来の姿勢を俊敏に取り戻した。寛政6(1794)年、人材登用試験を見事な成績で合格、大坂銅座出役(1801)、長崎奉行所出役(1804)などの勤務をこなし、かたわら江戸文人の代表格として名声をいやましに上げていった。最晩年に『杏園詩集』(1820)など、漢詩、狂歌文などが多く出版された。<著作>浜田義一郎他編『大田南畝全集』(全20巻)<参考文献>玉林晴朗『蜀山人の研究』,浜田義一郎『大田南畝』 (ロバート・キャンベル)

出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

(参考三)大田南畝と「お賎」

http://www.muse.dti.ne.jp/~squat/ohtananpo.htm

↓

安永4年の7月、南畝は「評判茶臼芸」を、安永5年に洒落本「世説新語茶」、8年(1779)に浄瑠璃の漢訳「阿姑麻」、洒落本「深川新話」「粋町甲閨」を刊行。岡場所話を書くほどだからさんざん遊んだのだろう。またこの時期に狂歌会も盛ん。この年の12月18日に51歳で平賀源内が獄中死去。安永9年、軽井沢の宿場遊女を題材にした洒落本「軽井茶話 道中粋語録」、黄表紙「虚言八百万八伝」を刊行。翌天明元年(1781)に「菊寿草」、天明2年「岡目八目」を刊行。この「岡目八目」で山東京伝「手前勝手 御存知商売物」最上位で褒め、これで京伝の名は一気に広がった。同年12月、蔦谷重三郎に招かれて恋川春町(39)、南畝(34)、京伝(22)ら8名が吉原に登楼。狂歌集「通詩選笑知」「通詩選」を刊行し、まさに一世風靡。日々、招待遊行が盛んになり、京伝も引き立てた。

さぁ、ここからが佳境だ。もうしばらく辛抱して読んで下さいませ。天明6年(1786)、老中田沼意が罷免され、代わって老中に就いたのが松平定信で寛政の改革が始まった。その年に南畝は吉原松葉屋の遊女・三保崎(みほざき/新造の位=上妓となる見込みのない遊女)との恋情が燃え上がり、ついには身請けして妾とし、「阿賤(おしず)」と名付け、自宅の棟つづき離れに引き取った。妻妾同居で「不良」が本格化(お賤は南畝の世話を8年したが病気がちで30歳で病死)。この間び改革粛清は進み、勘定組頭(実質の勘定奉行)・土山宗次郎が死刑。南畝は土山によって遊興と享楽の味をたっぷり楽しませてもらっていた関係上、自身の首も危うくなって来た。また山東京伝も洒落本が官憲の心証を害し、版元・蔦谷重三郎が財産半分没収、京伝は手鎖50日の処罰。南畝は狂歌作りをやめた。

童門冬二の小説「沼と河の間に」は、南畝が狂歌から遠ざかる保身の道を取って仲間からひんしゅくを買うシーンから物語をスタートさせている。寛政元年(1789)、北尾政美画で「鸚鵡返武士二道」を出した恋川春町は、松平定信に召喚され、病気を理由に出頭せず、塁が藩主に及ぶのをおそれて自決したらしい…。新宿2丁目の成覚寺の粗末な墓が胸を打ちます。そして南畝はなんと!44歳(寛政4年)にして猛勉強し、第2回学問吟味に応募したが不合格(狂歌他で文名を高め、土山の庇護にあった南畝に反感を時つ者の反対で不合格になったとも言われている。また巷に

「世の中に 蚊ほどうるさきものはなし 文武文武と夜も寝られず」

の狂歌が南畝による作との評判がたって、これが災いしたとの説も…)。

童門の小説では、のちに「東海道中膝栗毛」を書く十返舎十九、のにち「南総里見八犬伝」を書く勧善懲悪志向の曲亭馬琴の両青年と保身転向した南畝の三つ巴文学論争を展開させている。

だが南畝は諦めない。病弱なお賎を文学仲間の住職(お寺)に預けて勉学に励み、寛政6年(1794)の二回目の学問吟味に再挑戦し、年少の受験者に混じって白髪まじりの46歳で見事にトップ合格。遠山の金さんの父・遠山金四郎景晋(かげみち)、後に北方探検家として有名になる近藤重蔵も合格。(※近藤重蔵は退役後に身分不相応な邸宅を建て、公家の娘を妾にしたことから不遜だとお咎めを受ける。また57歳の時に別荘の隣家との境界争いから長男・富蔵が殺傷事件を起こす。そう、八丈島流刑で有名なあの近藤重蔵である)

この前年、寛政5年(1793)6月にお賎は亡くなった。「お賎」と卑しい名を付けた南畝だったが、身まかってから毎年その祥月命日に供養の書会を欠かさない。お賎の法名は「晴雲妙閑信女」。南畝が詠んだ狂歌は「雲となり雨となりしも夢うつつきのふはけふの水無月の空」。お賎が亡くなって10年後、南畝55歳の日記「細推日記」にもその供養書会を牛込薬王寺町の浄栄寺で催していることが書かれている。おっと、その供養書会には次ぎの妾、島田「お香」も列席している。「お香」は南畝の優しさにホロリとしたに違いない。「あたしはそんな南畝にずっと添って行こう」と…。

またここで記すべきは、彼は学問吟味の試験から合格御礼までの詳細を記した「斜場窓稿」を刊行していること。しかし、合格はしたものの南畝の四番組徒歩の仕事は相変わらずだった。合格から2年後、母が73歳で亡くなった寛政8年にやっと支配勘定に昇進。祖父の代から続いた微禄もやっと30俵加増。そして突然の松平定信の罷免。また巷にこんな狂歌が流行った。

「白河の あまり清きに耐え(棲み)かねて 濁れるものと田沼恋しき」

これまた南畝の作と思われた。支配勘定なら大阪の銅座詰という出世コースになかなか乗れない。翌々年、妻・里与が44歳で死去。南畝は俗っぽいと思いつつも「日本中の孝子節婦を将軍が表彰する」という案を提出し、「孝行奇特者取調御用」に任命される。寛政12年、これをまとめた「孝義録」50巻を刊行。従来の漢文による公文書ではなく、和文でかつ文学的な編集で、文人ならではの才を発揮した。これが認められて寛政13年(享和元年)、53歳でやっと大阪銅座出役になった。学問吟味の合格から7年の精励を続けて、やっと大阪出張で出世の道が広がった。大阪でてきぱきと仕事を片付ける切れ者公務員。午後2時が退庁時間で、ここからが文人タイム。見聞と人脈を広げで、ここで「銅」の異名を「蜀山居士(しょくさんこじ)」ということから「蜀山人」なる号を思いつく。この時期に20数年前に「雨月物語」を書いた上田秋成を訪問などし、1年で江戸へ呼び戻される。

(参考四)酒井抱一と「小鸞(しょうらん)」

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-01-19

↓

抱一の、初期の頃の号、「杜綾・杜陵」そして「屠龍(とりょう)」は、主として、「黄表紙」などの戯作や俳諧書などに用いられているが、狂歌作者としては、上記の「画本虫撰」に登場する「尻焼猿人(しりやけのさるんど)」の号が用いられている。

『画本虫撰』は、天明狂歌の主要な作者三十人を網羅し、美人画の大家として活躍する歌麿の出生作として名高い狂歌絵本である。植物と二種の虫の歌合(うたあわせ)の形式をとり、抱一は最初の蜂と毛虫の歌合に、四方赤良(大田南畝・蜀山人)と競う狂歌人として登場する。

その「尻焼猿人」こと、抱一の狂歌は、「こはごはに とる蜂のすの あなにえや うましをとめを みつのあぢはひ」というものである。この種の狂歌本などで、「杜綾・尻焼猿人」の号で登場するもりに、次のようなものがある。

天明三年(一七八三) 『狂歌三十六人撰』 四方赤良編 丹丘画

天明四年(一七八四) 『手拭合(たなぐひあはせ)』 山東京伝画 版元・白凰堂

天明六年(一七八六) 『吾妻曲狂歌文庫』 宿屋飯盛編 山東京伝画 版元・蔦重

「御簾ほとに なかば霞のかゝる時 さくらや 花の王と 見ゆらん」(御簾越しに、「尻焼猿人」の画像が描かれている。高貴な出なので、御簾越しに描かれている。)

天明七年(一七八七) 『古今狂歌袋』 宿屋飯盛撰 山東京伝画 版元・蔦重

天明三年(一七八三)、抱一、二十三歳、そして、天明七年(一七八七)、二十七歳、この若き日の抱一は、「俳諧・狂歌・戯作・浮世絵」などのグループ、そして、それは、「四方赤良(大田南畝・蜀山人)・宿屋飯盛(石川雅望)・蔦屋重三郎(蔦唐丸)・喜多川歌麿(綾丸・柴屋・石要・木燕)・山東京伝(北尾政演・身軽折輔・山東窟・山東軒・臍下逸人・菊花亭)」の、いわゆる、江戸の「狂歌・浮世絵・戯作」などの文化人グループの一人だったのである。

そして、この文化人グループは、「亀田鵬斎・谷文晁・加藤千蔭・川上不白・大窪詩仏・鋤形蕙斎・菊池五山・市川寛斎・佐藤晋斎・渡辺南岳・宋紫丘・恋川春町・原羊遊斎」等々と、多種多彩に、その輪は拡大を遂げることになる。

これらの、抱一を巡る、当時の江戸の文化サークル・グループの背後には、いわゆる、「吉原文化・遊郭文化」と深い関係にあり、抱一は、その青年期から没年まで、この「吉原」(台東区千束)とは陰に陽に繋がっている。その吉原の中でも、大文字楼主人村田市兵衛二世(文楼、狂歌名=加保茶元成)や五明楼主人扇屋宇右衛門などとはとりわけ昵懇の仲にあった。

抱一が、文化六年(一八〇九)に見受けした遊女香川は、大文字楼の出身であったという。その遊女香川が、抱一の傍らにあって晩年の抱一を支えていく小鸞女子で、文化十一年(一八二八)の抱一没後、出家して「妙華」(抱一の庵号「雨華」に呼応する「天雨妙華」)と称している。

抱一(雨華庵一世)の「江戸琳派」は、酒井鶯蒲(雨華庵二世)、酒井鶯一(雨華庵三世)、酒井道一(雨華庵四世)、酒井唯一(雨華庵五世)と引き継がれ、その一門も、鈴木其一、池田孤邨、山本素道、山田抱玉、石垣抱真等々と、その水脈は引き継がれいる。

補記一 『画本虫撰』(国立国会図書館デジタルコレクション)

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1288345

補記二 『狂歌三十六人撰』

http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000007282688-00

http://digitalmuseum.rekibun.or.jp/app/collection/detail?id=0191211331&sr=%90%EF

補記三 『手拭合』(国文学研究資料館)

https://www.nijl.ac.jp/pages/articles/200611/

補記四 『吾妻曲狂歌文庫』(国文学研究資料館)

https://www.nijl.ac.jp/pages/articles/200512/

補記五 浮世絵(喜多川歌麿作「画本虫ゑらみ」)

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-12-27

琳派とその周辺(その六) [琳派とその周辺]

(その六)中村芳中『光琳画譜』所収「六歌仙」「蝦蟇と鉄拐」「渡舟」「貴人渡橋」「竹林七賢」「富士」

中村芳中画『光琳画譜』所収「六歌仙」「蝦蟇と鉄拐」「渡舟」「貴人渡橋」「竹林七賢」「富士」

http://kazuhisa.eco.coocan.jp/korin_gafu.htm

中村芳中が江戸に出て、『光琳画譜』を出版したのは、享和二年(一八〇三)のこと、そして、酒井抱一が、「光琳百回忌」を営み、『光琳百図』『尾形流略印譜』を刊行したのは、文化十二年(一八一五)、抱一、五十五歳の時である。

芳中の年齢は定かではないが、無二の朋友、青木木米より五歳程度年長と仮定すると、宝暦十ニ年(一七六二)生まれとなり、抱一の宝暦十一年(一七六一)生まれと、ほぼ、同一年齢となって来る。

しかし、抱一は、姫路藩主酒井雅楽頭忠恭の三男忠仰の第四子(次男)として、江戸(東京)神田小川町の酒井家別邸で誕生している、名門大名家の御曹司なのである。それに比して、芳中の出自は全く不明で、芳中の名が出て来るのは、寛政二年(一七九〇)の『浪華郷友録』に画家として紹介されているのが初出である。

芳中は、京都の生まれで、二十代の半頃までは、京で絵の修業をしていたと推測されているが(池大雅門?)、寛政二年(一七九〇)以前の芳中については、全く知られていない

(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』)。

この二人は、早い時期から、俳諧(連句)の世界を知ることになるが、芳中のそれは、これまた、そのネットワークは不明であるが、抱一の方は、安永六年(一七㈦七)、十七歳時の「略年譜」に、「六月一日、抱一元服。この頃、馬場存義に入門し俳諧を始める」と、当時の江戸座の大宗匠、馬場存義門で、存義の門人の一人として、「門人に花裡雨・抱一・月成らがおり、蕪村ら巴人門人との交流が知られる。二世存義は泰里が継いだ」(『俳文学大辞典』)と、俳諧史上にも、その名が刻まれている。

事実、寛政八年(一七九六)、三十六歳時に、「俳諧撰集『江戸続八百韻』を編集発行。四月、鈴木其一生まれる」と、抱一の実質上の後継者の鈴木其一が生まれた年に、江戸座の俳諧宗匠の一人として、その名をとどめている。

その翌年(寛政九年=一七九七、三十七歳)に、「十月十八日、西本願寺第十八世文如の弟子となり、出家する。『等覚院文詮暉真』の法名を名乗る。京都へのお礼旅行のため十一月三日に出発、しかし西本願寺御門跡には会わず、十二月十四日、江戸に戻る。年末、千束に転居。この年、『庭拍手』が初出。」とある。

この抱一の出家は、名門酒井家の御家事情に因るもので、抱一自身としては内心は鬱積したものがあったことであろう。これにより、抱一は武家としての身分から解放され、「権大僧都(ごんだいそうず)」という名誉ある称号と共に、隠士として市中で絵画と俳諧などを主軸とした生活へと方向転換をする。

この翌年(寛政十年=一七九八、三十八歳)に、「二月頃、『軽挙館句藻』に抱一号初出。」と、『軽挙館句藻』という名の句集を編み、そこで、終世の号となる「抱一」の号を用いることになる。すなわち、「抱一」という号は、不惑の年を間近にして、第二の人生を歩む、その決意表明の意が込められているのであろうが、そもそもは、俳号の一つだったのである。

さらに、寛政十二年(一八〇〇、四十歳)時に「『住吉太鼓橋夜景図(橘千蔭賛)』を制作。」とあり、次の作品を今に遺している。

酒井抱一(庭拍手)画「住吉太鼓橋夜景図」一幅 紙本墨画 八〇・七×三二・二㎝

個人蔵 寛政十二年(一八〇〇)作

【 簡略な太鼓橋、シルエットで表される松林、雲間から顔を覗かせた月、いずれもが水墨のモノトーンで描写されるなかで、「冥々居」印の鮮やかな朱色が画面を引き締めている。「寛政庚申林鐘甲子」の落款は、一八〇〇(寛政十二)年六月十三日の制作であることを語る。橘千蔭の賛は、「あきのよのそらゆく月もすみの江の あらゝまつはらさやににみえけり」。古歌には見当たらず、千蔭自身の作か。 】

(『別冊太陽 江戸琳派の粋人 酒井抱一』所収「抱一と橘千蔭(仲町啓子稿)」)

この抱一と関係の深い、先に、下記のアドレスで紹介した「加藤千蔭」こそ、この「橘千蔭」その人であり、その千蔭が、大阪から江戸出て来た芳中の、『光琳画譜』に、その「序」を草している。その「跋」を草した、川上不白もまた、抱一とは深い関係にある一人なのである。

これらの、加藤(橘)千蔭、そして、川上不白の関係からして、同じ、私淑する尾形光琳を介して、相互に、何らかの啓発し合う、何らかの関係し合う文化人ネットワークの二人であったという思いを深くする。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-08-14

(参考一)上記『光琳画譜』(「金華堂守黒」版)の六図(算用数字は登載番号)

3「六歌仙」→宗達以来の「琳派」の主要な画題。芳中は蕪村の俳画に近い。

6蝦蟇鉄拐 →「漢画」「文人画」(南画)の古典的な画題だが、これまた俳画の趣きである。

9渡舟 → 「琳派」の「王朝・公家もの」の画題だが、渡し守の仕草が可笑しい。

12竹林七賢 → 「漢画」「文人画」(南画)の古典的な画題だが、何か「挿絵」の一コマのような感じを受ける。

13富士 →『伊勢物語』の「東下り」の「富士と松」の雰囲気だが、特定はできない。

20貴人渡橋 → 「琳派」の「王朝・公家もの」の画題だが、芳中のは「滑稽味」がある。

(参考二)酒井抱一(さかいほういつ)

没年:文政11.11.29(1829.1.4)

生年:宝暦11.7.1(1761.8.1)

江戸後期の琳派の画家。名は忠因。号は抱一のほかに庭柏子、鶯村など。俳号は杜綾。狂名は尻焼猿人。姫路城主酒井家の次男として江戸に生まれる。寛政9(1797)年剃髪し等覚院文詮暉真と称し、文化6(1809)年暮れには、のちに雨華庵と名付けた画房を根岸に営んだ。若いころから多趣味多芸であったが、薙髪隠居後は特に風雅の道に専心し、文化人とも広く交遊する。絵は狩野派ややまと絵のほか、歌川豊春風の浮世絵美人画,新来の洋風画法、沈南蘋風の絵画、さらには京都の円山・四条派や伊藤若冲、尾形光琳などの画法に習熟した。なかでももっとも大きな感化を受けたのは、30歳代終わりから私淑した尾形光琳からで、文化12(1815)年光琳の百回忌を営み、『尾形流略印譜』や『光琳百図』を出版するなど、数々の光琳顕彰を行うと同時に、華麗な装飾画法を瀟洒にして繊細な江戸風に翻案し、優美ななかにも陰影に富んだ江戸風琳派を完成した。また文政6(1823)年尾形乾山の墓を発見し『乾山遺墨』も編んだ。代表作の「月に秋草図屏風」(個人蔵)、「夏秋草図屏風」(東京国立博物館蔵)、「十二ケ月花鳥図」(御物)などは、いずれも60歳代の作。終生俳諧を好み、洒落た俳画も得意とする。『軽挙館句藻』は俳諧日誌。句集『屠竜之技』(1813)と俳画集『鶯邨画譜』(1817)を刊行している。<参考文献>山根有三ほか編『琳派絵画全集 抱一派』 (仲町啓子) 出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

(参考三)光琳百図

http://www2.dhii.jp/nijl_opendata/searchlist.php?md=thumbs&bib=200010562

(参考四)馬場存義(ばばぞんぎ)

703-1782 江戸時代中期の俳人。

元禄(げんろく)16年3月15日生まれ。2代前田青峨にまなぶ。享保(きょうほう)19年俳諧(はいかい)宗匠となり,存義側をひきいて江戸座の代表的点者として活躍した。与謝蕪村(よさ-ぶそん)とも交友があった。天明2年10月30日死去。80歳。江戸出身。別号に泰里(たいり)、李井庵、有無庵、古来庵。編著に「遠つくば」「古来庵句集」など。

中村芳中画『光琳画譜』所収「六歌仙」「蝦蟇と鉄拐」「渡舟」「貴人渡橋」「竹林七賢」「富士」

http://kazuhisa.eco.coocan.jp/korin_gafu.htm

中村芳中が江戸に出て、『光琳画譜』を出版したのは、享和二年(一八〇三)のこと、そして、酒井抱一が、「光琳百回忌」を営み、『光琳百図』『尾形流略印譜』を刊行したのは、文化十二年(一八一五)、抱一、五十五歳の時である。

芳中の年齢は定かではないが、無二の朋友、青木木米より五歳程度年長と仮定すると、宝暦十ニ年(一七六二)生まれとなり、抱一の宝暦十一年(一七六一)生まれと、ほぼ、同一年齢となって来る。

しかし、抱一は、姫路藩主酒井雅楽頭忠恭の三男忠仰の第四子(次男)として、江戸(東京)神田小川町の酒井家別邸で誕生している、名門大名家の御曹司なのである。それに比して、芳中の出自は全く不明で、芳中の名が出て来るのは、寛政二年(一七九〇)の『浪華郷友録』に画家として紹介されているのが初出である。

芳中は、京都の生まれで、二十代の半頃までは、京で絵の修業をしていたと推測されているが(池大雅門?)、寛政二年(一七九〇)以前の芳中については、全く知られていない

(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』)。

この二人は、早い時期から、俳諧(連句)の世界を知ることになるが、芳中のそれは、これまた、そのネットワークは不明であるが、抱一の方は、安永六年(一七㈦七)、十七歳時の「略年譜」に、「六月一日、抱一元服。この頃、馬場存義に入門し俳諧を始める」と、当時の江戸座の大宗匠、馬場存義門で、存義の門人の一人として、「門人に花裡雨・抱一・月成らがおり、蕪村ら巴人門人との交流が知られる。二世存義は泰里が継いだ」(『俳文学大辞典』)と、俳諧史上にも、その名が刻まれている。

事実、寛政八年(一七九六)、三十六歳時に、「俳諧撰集『江戸続八百韻』を編集発行。四月、鈴木其一生まれる」と、抱一の実質上の後継者の鈴木其一が生まれた年に、江戸座の俳諧宗匠の一人として、その名をとどめている。

その翌年(寛政九年=一七九七、三十七歳)に、「十月十八日、西本願寺第十八世文如の弟子となり、出家する。『等覚院文詮暉真』の法名を名乗る。京都へのお礼旅行のため十一月三日に出発、しかし西本願寺御門跡には会わず、十二月十四日、江戸に戻る。年末、千束に転居。この年、『庭拍手』が初出。」とある。

この抱一の出家は、名門酒井家の御家事情に因るもので、抱一自身としては内心は鬱積したものがあったことであろう。これにより、抱一は武家としての身分から解放され、「権大僧都(ごんだいそうず)」という名誉ある称号と共に、隠士として市中で絵画と俳諧などを主軸とした生活へと方向転換をする。

この翌年(寛政十年=一七九八、三十八歳)に、「二月頃、『軽挙館句藻』に抱一号初出。」と、『軽挙館句藻』という名の句集を編み、そこで、終世の号となる「抱一」の号を用いることになる。すなわち、「抱一」という号は、不惑の年を間近にして、第二の人生を歩む、その決意表明の意が込められているのであろうが、そもそもは、俳号の一つだったのである。

さらに、寛政十二年(一八〇〇、四十歳)時に「『住吉太鼓橋夜景図(橘千蔭賛)』を制作。」とあり、次の作品を今に遺している。

酒井抱一(庭拍手)画「住吉太鼓橋夜景図」一幅 紙本墨画 八〇・七×三二・二㎝

個人蔵 寛政十二年(一八〇〇)作

【 簡略な太鼓橋、シルエットで表される松林、雲間から顔を覗かせた月、いずれもが水墨のモノトーンで描写されるなかで、「冥々居」印の鮮やかな朱色が画面を引き締めている。「寛政庚申林鐘甲子」の落款は、一八〇〇(寛政十二)年六月十三日の制作であることを語る。橘千蔭の賛は、「あきのよのそらゆく月もすみの江の あらゝまつはらさやににみえけり」。古歌には見当たらず、千蔭自身の作か。 】

(『別冊太陽 江戸琳派の粋人 酒井抱一』所収「抱一と橘千蔭(仲町啓子稿)」)

この抱一と関係の深い、先に、下記のアドレスで紹介した「加藤千蔭」こそ、この「橘千蔭」その人であり、その千蔭が、大阪から江戸出て来た芳中の、『光琳画譜』に、その「序」を草している。その「跋」を草した、川上不白もまた、抱一とは深い関係にある一人なのである。

これらの、加藤(橘)千蔭、そして、川上不白の関係からして、同じ、私淑する尾形光琳を介して、相互に、何らかの啓発し合う、何らかの関係し合う文化人ネットワークの二人であったという思いを深くする。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-08-14

(参考一)上記『光琳画譜』(「金華堂守黒」版)の六図(算用数字は登載番号)

3「六歌仙」→宗達以来の「琳派」の主要な画題。芳中は蕪村の俳画に近い。

6蝦蟇鉄拐 →「漢画」「文人画」(南画)の古典的な画題だが、これまた俳画の趣きである。

9渡舟 → 「琳派」の「王朝・公家もの」の画題だが、渡し守の仕草が可笑しい。

12竹林七賢 → 「漢画」「文人画」(南画)の古典的な画題だが、何か「挿絵」の一コマのような感じを受ける。

13富士 →『伊勢物語』の「東下り」の「富士と松」の雰囲気だが、特定はできない。

20貴人渡橋 → 「琳派」の「王朝・公家もの」の画題だが、芳中のは「滑稽味」がある。

(参考二)酒井抱一(さかいほういつ)

没年:文政11.11.29(1829.1.4)

生年:宝暦11.7.1(1761.8.1)

江戸後期の琳派の画家。名は忠因。号は抱一のほかに庭柏子、鶯村など。俳号は杜綾。狂名は尻焼猿人。姫路城主酒井家の次男として江戸に生まれる。寛政9(1797)年剃髪し等覚院文詮暉真と称し、文化6(1809)年暮れには、のちに雨華庵と名付けた画房を根岸に営んだ。若いころから多趣味多芸であったが、薙髪隠居後は特に風雅の道に専心し、文化人とも広く交遊する。絵は狩野派ややまと絵のほか、歌川豊春風の浮世絵美人画,新来の洋風画法、沈南蘋風の絵画、さらには京都の円山・四条派や伊藤若冲、尾形光琳などの画法に習熟した。なかでももっとも大きな感化を受けたのは、30歳代終わりから私淑した尾形光琳からで、文化12(1815)年光琳の百回忌を営み、『尾形流略印譜』や『光琳百図』を出版するなど、数々の光琳顕彰を行うと同時に、華麗な装飾画法を瀟洒にして繊細な江戸風に翻案し、優美ななかにも陰影に富んだ江戸風琳派を完成した。また文政6(1823)年尾形乾山の墓を発見し『乾山遺墨』も編んだ。代表作の「月に秋草図屏風」(個人蔵)、「夏秋草図屏風」(東京国立博物館蔵)、「十二ケ月花鳥図」(御物)などは、いずれも60歳代の作。終生俳諧を好み、洒落た俳画も得意とする。『軽挙館句藻』は俳諧日誌。句集『屠竜之技』(1813)と俳画集『鶯邨画譜』(1817)を刊行している。<参考文献>山根有三ほか編『琳派絵画全集 抱一派』 (仲町啓子) 出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

(参考三)光琳百図

http://www2.dhii.jp/nijl_opendata/searchlist.php?md=thumbs&bib=200010562

(参考四)馬場存義(ばばぞんぎ)

703-1782 江戸時代中期の俳人。

元禄(げんろく)16年3月15日生まれ。2代前田青峨にまなぶ。享保(きょうほう)19年俳諧(はいかい)宗匠となり,存義側をひきいて江戸座の代表的点者として活躍した。与謝蕪村(よさ-ぶそん)とも交友があった。天明2年10月30日死去。80歳。江戸出身。別号に泰里(たいり)、李井庵、有無庵、古来庵。編著に「遠つくば」「古来庵句集」など。

琳派とその周辺(その五) [琳派とその周辺]

(その五)中村芳中『光琳画譜』所収「梅」「竜胆と蒲公英」「立葵」「芙蓉(又は「牡丹」)」

「鶏頭と朝顔」「菊」

中村芳中画『光琳画譜』所収「梅」「竜胆と蒲公英」「立葵」「芙蓉(又は「牡丹」)」「鶏頭と朝顔」「菊」

http://kazuhisa.eco.coocan.jp/korin_gafu.htm

先に、下記のアドレスのもので、光琳の「白地秋草模様小袖」などついて触れた。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-11

また、下記のアドレスなどで、光琳と乾山との合作の「銹絵観鴎図角皿」などについて触れた。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-05-30

それらの「小袖」や「角皿」に描かれている「草花」や「花鳥」などは、いわゆる、応挙風の実在に迫る一元的な「写生」を基本に据えたものではなく、その素材や空間にマッチした「意匠化」と「写生」との二元化を基本に据えていると、応挙風の「写生」との関連性では言えるのかも知れない。

そして、それらは、上記の「草花」を例にとると、「光琳梅(文・紋)」「光琳竜胆(文・紋)」「光琳菊(文・紋)」等々の「光琳」の二字が付されて、単に、装飾画の世界だけではなく、「書・漆器・焼物・染織・扇子・団扇」など様々な世界で応用化されて行く。

そして、これらの世界の基本にあるのは、当時の絵画の主流の「狩野派」などの血縁や縁故関係で継承されていく世界のものではなく、それらの「光琳」(光悦・宗達・光琳と続く「琳派」)の「草花文(紋)」「花鳥文(紋)」に共鳴した者が、自分の創意工夫で、独自に作り上げていく世界でもある。

その典型が、この中村芳中の、この『光琳画譜』収載の多色摺り木版画などが挙げられよう。芳中は光琳と何らの関係もない。ただ、光琳に魅せられて、光琳が好んで用いる主題・図様・技法を芳中流に掴み取って、それを繰り返し、繰り返し、色紙・短冊・扇子・団扇などに、求めに応じて制作し続けたということなのであろう。

(参考一)上記『光琳画譜』(「金華堂守黒」版)の六図(算用数字は登載番号)

4「梅」→ 「光琳梅」は、光琳模様の代表的なものである。

5芙蓉(又は「牡丹」)→ 「芙蓉」と題するものと「牡丹」と題するものがある。「花卉図画帖」(細見美術館蔵)の「八月 芙蓉」に近い。

7竜胆と蒲公英 → 「花卉図画帖」(細見美術館蔵)では、「三月 蒲公英」「十一月 竜胆」である。

10立葵 → 「扇面画帖」(細見美術館蔵)の「立葵」に近い。

15鶏頭と朝顔 → 「扇面画帖」(細見美術館蔵)では、「鶏頭」は単独.

21菊 → 「菊」の別名は「百々世草」(神坂雪佳の木版画集がある)。

(参考二)光琳模様(こうりんもよう)

狭義に解釈すれば尾形(おがた)光琳(1658―1716)が描いた模様をさすが、一般にはその作風を踏襲した琳派およびその亜流の模様をも含めていう。写生風でありながらこれを超脱し、流麗な線と瀟洒(しょうしゃ)な色彩で独特の装飾美を生み出した光琳の模様は、彼の生前からすでに世に喧伝(けんでん)されていた。しかも1727年(享保12)刊の『美女ひなかた』の序に「珍らかな模様を光琳の筆に染め……」とあるから、彼の死後もその流行は衰えることなく、かえってますます世人の渇望するところとなったことがわかる。光琳模様という概念も、このころから確立したものと思われる。ちなみに、18世紀前半期に刊行された小袖雛形(こそでひながた)から、光琳模様の名称を取り上げてみると次のようなものがある。光琳きく「天の橋立」1727年(享保12)。光琳杜若(かきつばた)、光琳梅、光琳菊「染色の山」1732年(享保17)。光琳渦水「音羽の滝」1737年(元文2)。光琳桔梗(ききょう)「三千風」1745年(延享2)。光琳水「都の春」1747年(延享4)。光琳松「滝の流」1755年(宝暦5)。[村元雄]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について

「鶏頭と朝顔」「菊」

中村芳中画『光琳画譜』所収「梅」「竜胆と蒲公英」「立葵」「芙蓉(又は「牡丹」)」「鶏頭と朝顔」「菊」

http://kazuhisa.eco.coocan.jp/korin_gafu.htm

先に、下記のアドレスのもので、光琳の「白地秋草模様小袖」などついて触れた。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-11

また、下記のアドレスなどで、光琳と乾山との合作の「銹絵観鴎図角皿」などについて触れた。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-05-30

それらの「小袖」や「角皿」に描かれている「草花」や「花鳥」などは、いわゆる、応挙風の実在に迫る一元的な「写生」を基本に据えたものではなく、その素材や空間にマッチした「意匠化」と「写生」との二元化を基本に据えていると、応挙風の「写生」との関連性では言えるのかも知れない。

そして、それらは、上記の「草花」を例にとると、「光琳梅(文・紋)」「光琳竜胆(文・紋)」「光琳菊(文・紋)」等々の「光琳」の二字が付されて、単に、装飾画の世界だけではなく、「書・漆器・焼物・染織・扇子・団扇」など様々な世界で応用化されて行く。

そして、これらの世界の基本にあるのは、当時の絵画の主流の「狩野派」などの血縁や縁故関係で継承されていく世界のものではなく、それらの「光琳」(光悦・宗達・光琳と続く「琳派」)の「草花文(紋)」「花鳥文(紋)」に共鳴した者が、自分の創意工夫で、独自に作り上げていく世界でもある。

その典型が、この中村芳中の、この『光琳画譜』収載の多色摺り木版画などが挙げられよう。芳中は光琳と何らの関係もない。ただ、光琳に魅せられて、光琳が好んで用いる主題・図様・技法を芳中流に掴み取って、それを繰り返し、繰り返し、色紙・短冊・扇子・団扇などに、求めに応じて制作し続けたということなのであろう。

(参考一)上記『光琳画譜』(「金華堂守黒」版)の六図(算用数字は登載番号)

4「梅」→ 「光琳梅」は、光琳模様の代表的なものである。

5芙蓉(又は「牡丹」)→ 「芙蓉」と題するものと「牡丹」と題するものがある。「花卉図画帖」(細見美術館蔵)の「八月 芙蓉」に近い。

7竜胆と蒲公英 → 「花卉図画帖」(細見美術館蔵)では、「三月 蒲公英」「十一月 竜胆」である。

10立葵 → 「扇面画帖」(細見美術館蔵)の「立葵」に近い。

15鶏頭と朝顔 → 「扇面画帖」(細見美術館蔵)では、「鶏頭」は単独.

21菊 → 「菊」の別名は「百々世草」(神坂雪佳の木版画集がある)。

(参考二)光琳模様(こうりんもよう)

狭義に解釈すれば尾形(おがた)光琳(1658―1716)が描いた模様をさすが、一般にはその作風を踏襲した琳派およびその亜流の模様をも含めていう。写生風でありながらこれを超脱し、流麗な線と瀟洒(しょうしゃ)な色彩で独特の装飾美を生み出した光琳の模様は、彼の生前からすでに世に喧伝(けんでん)されていた。しかも1727年(享保12)刊の『美女ひなかた』の序に「珍らかな模様を光琳の筆に染め……」とあるから、彼の死後もその流行は衰えることなく、かえってますます世人の渇望するところとなったことがわかる。光琳模様という概念も、このころから確立したものと思われる。ちなみに、18世紀前半期に刊行された小袖雛形(こそでひながた)から、光琳模様の名称を取り上げてみると次のようなものがある。光琳きく「天の橋立」1727年(享保12)。光琳杜若(かきつばた)、光琳梅、光琳菊「染色の山」1732年(享保17)。光琳渦水「音羽の滝」1737年(元文2)。光琳桔梗(ききょう)「三千風」1745年(延享2)。光琳水「都の春」1747年(延享4)。光琳松「滝の流」1755年(宝暦5)。[村元雄]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について

琳派とその周辺(その四) [琳派とその周辺]

琳派とその周辺(その四)

(その四)中村芳中『光琳画譜』所収「鶴」「落雁」「波千鳥」「鳩と雀」

中村芳中画『光琳画譜』所収「鶴」「落雁」「波千鳥」「鳩と雀」

http://kazuhisa.eco.coocan.jp/korin_gafu.htm

【 『光琳画譜』の序跋を見てみると、序文(加藤千蔭)は、「なにはの芳中ゑをこのみて光琳か筆のすさひをまなへり」とあり、跋文(川上不白)は「光琳氏か一風の洒落は、画中の画にして、おかしきことふしふし多」とある。序文の「すさひ」は「手すさび」などというように、「興にまかせてすること」「成りゆきにまかせること」「心のおもむくままにする」という意味を持つ。また跋文では、光琳は「洒落」と表現されており、光琳の絵を、やはり自由な雰囲気を持つ、味のある絵だと当時の人々が感じていたことを指している。「たらし込み」のもつ偶然性や即興感に、当時の光琳イメージが重なるだろう。一方で、本展覧会でも示しているように、意匠としての「光琳」のイメージも大きかった。単純化したモティーフ、例えば梅や松、菊や立葵などの草花や水の文様は、光琳模様として親しまれていたのである。より身近なものとして「光琳」はあったのである。 】

(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』所収「芳中画の魅力『光琳風』が示すもの(福井麻純稿)」)

上記の、「鶴」「落雁」「波千鳥」「鳩と雀」の中で、光琳模様(光琳紋様・光琳文様)の典型的なものは、「波千鳥」である。

先に、下記のアドレスで、光琳二世こと尾形乾山の「武蔵野隅田川図乱箱」に関しての、「そ内側には桐材の素地に直接『蛇籠に千鳥図』を描き」の「千鳥図」が、この「波千鳥」の背景を成していのである。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-02

さらに、下記のアドレスで、絵師・乾山の後継者と目せられている、光琳三世こと立林何帛(たてばやしかけい)についても触れた。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-17

立林何帛画「扇面図貼交屏風」(二曲一双)のうち「波千鳥」(扇面図) 各一六㈦・三×一八五・〇㎝ 紙本著色 千葉市美術館蔵 (十八面の一つ) 出典(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』)

上記は、光琳三世とも称せられている立林何帛の「波千鳥」(扇面図)である。ここに、間違いなく、「光琳(一世)→乾山(二世)→何帛(三世)」の、その軌跡の跡を探ることが出来る。そして、芳中に、次の二つの「波千鳥」(扇面図)が今に遺されている。

中村芳中画「波千鳥」(扇面図) 紙本著色一面 一七・八×五六・七㎝ 「甍堂」蔵

署名 芳中 「作品解説103(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』)」

中村芳中画「波千鳥」(扇面図) → 「扇面貼交屏風(中村芳中画)」(出光美術館蔵)

六曲一双 紙本著色 十二枚の扇面画の一つ。各一三二・六×三五㈣・〇㎝ 「作品解説46(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』)」

すなわち、芳中には、上記の二つの「波千鳥」(扇面図)が、今に遺されている。そして、ここに、謎にみちた、乾山(光琳二世)から光琳三世を継いだともいわれている立林何帛と、酒井抱一と同時代の中村芳中との接点が浮かび上がってくる。

(参考一)上記『光琳画譜』(「金華堂守黒」版)の四図(算用数字は登載番号)

2「鶴」 → 宗達の鶴、光琳の鶴、それは、意匠図案の光琳紋様化を遂げて行く。

17「雀と鳩」→ 応挙風の「写生」ではなく、光琳風のデザイン的な「写生」が息吹いている。

22「落雁」 → 「瀟湘八景」の古典的画題が、これまた、光琳紋様化を遂げて行く。

24「波千鳥」 → この千鳥、この波の紋様化。光琳→乾山→何帛(かけい)と繋がって行く。

(参考二)立林何帛(たてばやしかけい)

江戸時代中期の画家。名は立徳。号は何帠,金牛道人,喜雨斎。伝記は不明な点が多く,初め加賀の前田家の侍医を務め,のち江戸へ移住し,白井宗謙と改め,鶴岡逸民とも称した。作品に尾形光琳の「方祝」印と類似した印章を用いたため,光琳の弟子とされたこともあるが,元文3(1738)年に尾形乾山から光琳の模写した宗達扇面画を贈られているので,江戸で乾山に絵を習ったと考えられる。主要作品『佐野渡図』『松竹梅図』。

(その四)中村芳中『光琳画譜』所収「鶴」「落雁」「波千鳥」「鳩と雀」

中村芳中画『光琳画譜』所収「鶴」「落雁」「波千鳥」「鳩と雀」

http://kazuhisa.eco.coocan.jp/korin_gafu.htm

【 『光琳画譜』の序跋を見てみると、序文(加藤千蔭)は、「なにはの芳中ゑをこのみて光琳か筆のすさひをまなへり」とあり、跋文(川上不白)は「光琳氏か一風の洒落は、画中の画にして、おかしきことふしふし多」とある。序文の「すさひ」は「手すさび」などというように、「興にまかせてすること」「成りゆきにまかせること」「心のおもむくままにする」という意味を持つ。また跋文では、光琳は「洒落」と表現されており、光琳の絵を、やはり自由な雰囲気を持つ、味のある絵だと当時の人々が感じていたことを指している。「たらし込み」のもつ偶然性や即興感に、当時の光琳イメージが重なるだろう。一方で、本展覧会でも示しているように、意匠としての「光琳」のイメージも大きかった。単純化したモティーフ、例えば梅や松、菊や立葵などの草花や水の文様は、光琳模様として親しまれていたのである。より身近なものとして「光琳」はあったのである。 】

(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』所収「芳中画の魅力『光琳風』が示すもの(福井麻純稿)」)

上記の、「鶴」「落雁」「波千鳥」「鳩と雀」の中で、光琳模様(光琳紋様・光琳文様)の典型的なものは、「波千鳥」である。

先に、下記のアドレスで、光琳二世こと尾形乾山の「武蔵野隅田川図乱箱」に関しての、「そ内側には桐材の素地に直接『蛇籠に千鳥図』を描き」の「千鳥図」が、この「波千鳥」の背景を成していのである。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-02

さらに、下記のアドレスで、絵師・乾山の後継者と目せられている、光琳三世こと立林何帛(たてばやしかけい)についても触れた。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-17

立林何帛画「扇面図貼交屏風」(二曲一双)のうち「波千鳥」(扇面図) 各一六㈦・三×一八五・〇㎝ 紙本著色 千葉市美術館蔵 (十八面の一つ) 出典(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』)

上記は、光琳三世とも称せられている立林何帛の「波千鳥」(扇面図)である。ここに、間違いなく、「光琳(一世)→乾山(二世)→何帛(三世)」の、その軌跡の跡を探ることが出来る。そして、芳中に、次の二つの「波千鳥」(扇面図)が今に遺されている。

中村芳中画「波千鳥」(扇面図) 紙本著色一面 一七・八×五六・七㎝ 「甍堂」蔵

署名 芳中 「作品解説103(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』)」

中村芳中画「波千鳥」(扇面図) → 「扇面貼交屏風(中村芳中画)」(出光美術館蔵)

六曲一双 紙本著色 十二枚の扇面画の一つ。各一三二・六×三五㈣・〇㎝ 「作品解説46(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』)」

すなわち、芳中には、上記の二つの「波千鳥」(扇面図)が、今に遺されている。そして、ここに、謎にみちた、乾山(光琳二世)から光琳三世を継いだともいわれている立林何帛と、酒井抱一と同時代の中村芳中との接点が浮かび上がってくる。

(参考一)上記『光琳画譜』(「金華堂守黒」版)の四図(算用数字は登載番号)

2「鶴」 → 宗達の鶴、光琳の鶴、それは、意匠図案の光琳紋様化を遂げて行く。

17「雀と鳩」→ 応挙風の「写生」ではなく、光琳風のデザイン的な「写生」が息吹いている。

22「落雁」 → 「瀟湘八景」の古典的画題が、これまた、光琳紋様化を遂げて行く。

24「波千鳥」 → この千鳥、この波の紋様化。光琳→乾山→何帛(かけい)と繋がって行く。

(参考二)立林何帛(たてばやしかけい)

江戸時代中期の画家。名は立徳。号は何帠,金牛道人,喜雨斎。伝記は不明な点が多く,初め加賀の前田家の侍医を務め,のち江戸へ移住し,白井宗謙と改め,鶴岡逸民とも称した。作品に尾形光琳の「方祝」印と類似した印章を用いたため,光琳の弟子とされたこともあるが,元文3(1738)年に尾形乾山から光琳の模写した宗達扇面画を贈られているので,江戸で乾山に絵を習ったと考えられる。主要作品『佐野渡図』『松竹梅図』。

琳派とその周辺(その三) [琳派とその周辺]

(その三)中村芳中『光琳画譜』所収「亀」「仔犬」「鼠」「鹿」

中村芳中画『光琳画譜』所収「亀」「仔犬」「鼠」「鹿」

http://kazuhisa.eco.coocan.jp/korin_gafu.htm

『光琳画譜』(版元「近江屋与兵衛」=一部に『有印』、上記アドレスの「メトロポリタン美術館(MM)」蔵のもの、各二七・一×一九・四㎝)と(版元「金華堂守黒」=無印本、二十五図の標準的な構成、上記アドレスの「国文学研究資料館(NIJL)、立命館大学アート・リサーチセンター(ARC)」蔵のもの、各二五・五×一八・四㎝)などがある。上記は「「金華堂守黒」版に因る。

【(『光琳画譜』は)中村芳中が江戸滞在中に江戸で刊行された。『光琳画譜』と名乗るが、尾形光琳作品の模写ではない。芳中が光琳風と受けとめたらしい「たらし込み」を多用する芳中自身の絵を版画としている。「たらし込み」を版で再現しようと試みる。『光琳画譜』によって芳中は光琳風の絵師として位置づけられたのか、光琳風の絵師として位置づけられたのか、光琳風の絵師芳中を打ち出すために『光琳画譜』を出版したのか定めがたいが、この後芳中は求めに応じて光琳風の作品を多く描いていくことになる。

加藤千蔭の序文、川上不白の跋文を伴う。版元を近江屋与兵衛とするものと金華堂守黒とするもの(近江屋与兵衛と金華堂守黒は同一で表記の問題)、摺師が擔板漢(芳中自身)か松田新助か、画中の印の有無など、どれが初版か意見が一致していない。刊年の享和二年、江戸ではすでに酒井抱一が光琳風の作画を始めていた。後摺を含めて多くの本が残り、一部は明治以降海外に輸出され、ジャポニズムにおける「光琳」イメージを形成した。(後略) 】

(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』)

『光琳画譜』というのは、一言ですると、「高嶺の花で庶民には手の届かなかった尾形光琳の作品を、中村芳中が、芳中自身が受容した、その『光琳風芳中画』を『木版多色摺(一部手彩色か)絵本』として出版して、光琳作品の大衆化に大きく寄与した画譜(木版画絵本)」というようなことになろう。

(参考一)上記『光琳画譜』(「金華堂守黒」版)の四図(算用数字は登載番号)

1「亀」 → 応挙などの「亀」に近い。

8「仔犬」 → これまた、宗達・応挙・芦雪などの「仔犬」に近い。

11「鼠」 → 鼠も応挙とその周辺の絵師などが多く手掛けている。

19「鹿」 → 蕪村にも「鹿」の傑作ものが多い。

(参考二)加藤千蔭(かとうちかげ)

没年:文化5.9.2(1808.10.21)

生年:享保20.2.9(1735.3.3)

江戸中・後期の歌人、国学者。本姓橘、初名佐芳。通称常太郎、又左衛門。朮園、芳宜園、耳梨山人等と号した。狂号橘八衢。幕府の与力で歌人の加藤枝直の子。幼時より才能を発揮し、父枝直の手ほどきを受ける。当時枝直の地所の一角に家を構えていた賀茂真淵に入門する。町奉行組与力勤方見習、奉行所吟味役与力などの公務につき、田沼意次の側用人まで務めたのち、天明8(1788)年に致仕している。官職としては下級幕臣に終始した。 千蔭の文人生活は致仕後に大きく結実した。在職中も歌人としての生活は順調であったが,晩年に至って江戸歌壇における名声はいよいよ高まった。真淵を師としたが、その万葉調にはなじまず、伝統的な歌風に江戸の繁華な風俗を織り込んだ独自の作風を樹立、折しも江戸文芸界空前の活況を呈した安永・天明期(1772~89)の雰囲気に似つかわしい都会派の和歌は大いにもてはやされた。親交を結んだ村田春海と並び称され、彼らおよびその門下を「江戸派」と呼ぶほどの勢力を持つ。幕臣仲間で天明狂歌の立役者だった四方赤良こと大田南畝の初の狂歌選集『万載狂歌集』に橘八衢の名で跋を寄せた点に、天明期の雅俗文芸の融合の様をみることができる。 晩年はまた国学者として『万葉集略解』を完成させた。これは今に至るまで万葉集の主要注釈のひとつとされている。また歌人としては、江戸のみならず京坂の文人とも交渉を持った。富小路貞直や賀茂季鷹との関係は特筆に価する。また、香川景樹の和歌に対しては強烈な対抗心を燃やしていた。『筆のさが』に千蔭の見解が率直に語られ興味深い。ほかに著作として歌文集『うけらが花』、歌論『答小野勝義書』などがあるが、歌壇の大家のわりにまとまった著作は乏しい。<参考文献>森銑三「加藤千蔭遺事」(『森銑三著作集』7巻),内野吾郎『江戸派国学論考』 (久保田啓一)

出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

(参考三)川上不白(かわかみふはく) (1716―1807)

江戸千家流の祖。紀州(和歌山県)新宮(しんぐう)藩(水野家)の藩士川上五郎作の次男。茶道に志し、1734年(享保19)如心斎千宗左(じょしんさいせんのそうさ)に入門、高弟となる。大徳寺の大竜和尚(おしょう)に参禅し、宗雪と号す。不白は隠居後の号。41年(寛保1)、如心斎が弟又玄斎(ゆうげんさい)一灯宗室や大徳寺の大竜・無学和尚らとともに七事式(しちじしき)を制定した際、25歳でこれに参画している。茶湯正派を嗣(つ)ぐべき人物とされていたが、水野家の茶頭となり、50年(寛延3)江戸に下向、いわゆる江戸千家の祖となり、「天然(如心斎口授(くじゅ))」にあたった。73年(安永2)家督を宗引に譲り、号を不白と改める。文化(ぶんか)4年10月10日、91歳で没した。墓は東京・谷中(やなか)安立寺にある。[村井康彦]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について

中村芳中画『光琳画譜』所収「亀」「仔犬」「鼠」「鹿」

http://kazuhisa.eco.coocan.jp/korin_gafu.htm

『光琳画譜』(版元「近江屋与兵衛」=一部に『有印』、上記アドレスの「メトロポリタン美術館(MM)」蔵のもの、各二七・一×一九・四㎝)と(版元「金華堂守黒」=無印本、二十五図の標準的な構成、上記アドレスの「国文学研究資料館(NIJL)、立命館大学アート・リサーチセンター(ARC)」蔵のもの、各二五・五×一八・四㎝)などがある。上記は「「金華堂守黒」版に因る。

【(『光琳画譜』は)中村芳中が江戸滞在中に江戸で刊行された。『光琳画譜』と名乗るが、尾形光琳作品の模写ではない。芳中が光琳風と受けとめたらしい「たらし込み」を多用する芳中自身の絵を版画としている。「たらし込み」を版で再現しようと試みる。『光琳画譜』によって芳中は光琳風の絵師として位置づけられたのか、光琳風の絵師として位置づけられたのか、光琳風の絵師芳中を打ち出すために『光琳画譜』を出版したのか定めがたいが、この後芳中は求めに応じて光琳風の作品を多く描いていくことになる。

加藤千蔭の序文、川上不白の跋文を伴う。版元を近江屋与兵衛とするものと金華堂守黒とするもの(近江屋与兵衛と金華堂守黒は同一で表記の問題)、摺師が擔板漢(芳中自身)か松田新助か、画中の印の有無など、どれが初版か意見が一致していない。刊年の享和二年、江戸ではすでに酒井抱一が光琳風の作画を始めていた。後摺を含めて多くの本が残り、一部は明治以降海外に輸出され、ジャポニズムにおける「光琳」イメージを形成した。(後略) 】

(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』)

『光琳画譜』というのは、一言ですると、「高嶺の花で庶民には手の届かなかった尾形光琳の作品を、中村芳中が、芳中自身が受容した、その『光琳風芳中画』を『木版多色摺(一部手彩色か)絵本』として出版して、光琳作品の大衆化に大きく寄与した画譜(木版画絵本)」というようなことになろう。

(参考一)上記『光琳画譜』(「金華堂守黒」版)の四図(算用数字は登載番号)

1「亀」 → 応挙などの「亀」に近い。

8「仔犬」 → これまた、宗達・応挙・芦雪などの「仔犬」に近い。

11「鼠」 → 鼠も応挙とその周辺の絵師などが多く手掛けている。

19「鹿」 → 蕪村にも「鹿」の傑作ものが多い。

(参考二)加藤千蔭(かとうちかげ)

没年:文化5.9.2(1808.10.21)

生年:享保20.2.9(1735.3.3)

江戸中・後期の歌人、国学者。本姓橘、初名佐芳。通称常太郎、又左衛門。朮園、芳宜園、耳梨山人等と号した。狂号橘八衢。幕府の与力で歌人の加藤枝直の子。幼時より才能を発揮し、父枝直の手ほどきを受ける。当時枝直の地所の一角に家を構えていた賀茂真淵に入門する。町奉行組与力勤方見習、奉行所吟味役与力などの公務につき、田沼意次の側用人まで務めたのち、天明8(1788)年に致仕している。官職としては下級幕臣に終始した。 千蔭の文人生活は致仕後に大きく結実した。在職中も歌人としての生活は順調であったが,晩年に至って江戸歌壇における名声はいよいよ高まった。真淵を師としたが、その万葉調にはなじまず、伝統的な歌風に江戸の繁華な風俗を織り込んだ独自の作風を樹立、折しも江戸文芸界空前の活況を呈した安永・天明期(1772~89)の雰囲気に似つかわしい都会派の和歌は大いにもてはやされた。親交を結んだ村田春海と並び称され、彼らおよびその門下を「江戸派」と呼ぶほどの勢力を持つ。幕臣仲間で天明狂歌の立役者だった四方赤良こと大田南畝の初の狂歌選集『万載狂歌集』に橘八衢の名で跋を寄せた点に、天明期の雅俗文芸の融合の様をみることができる。 晩年はまた国学者として『万葉集略解』を完成させた。これは今に至るまで万葉集の主要注釈のひとつとされている。また歌人としては、江戸のみならず京坂の文人とも交渉を持った。富小路貞直や賀茂季鷹との関係は特筆に価する。また、香川景樹の和歌に対しては強烈な対抗心を燃やしていた。『筆のさが』に千蔭の見解が率直に語られ興味深い。ほかに著作として歌文集『うけらが花』、歌論『答小野勝義書』などがあるが、歌壇の大家のわりにまとまった著作は乏しい。<参考文献>森銑三「加藤千蔭遺事」(『森銑三著作集』7巻),内野吾郎『江戸派国学論考』 (久保田啓一)

出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

(参考三)川上不白(かわかみふはく) (1716―1807)

江戸千家流の祖。紀州(和歌山県)新宮(しんぐう)藩(水野家)の藩士川上五郎作の次男。茶道に志し、1734年(享保19)如心斎千宗左(じょしんさいせんのそうさ)に入門、高弟となる。大徳寺の大竜和尚(おしょう)に参禅し、宗雪と号す。不白は隠居後の号。41年(寛保1)、如心斎が弟又玄斎(ゆうげんさい)一灯宗室や大徳寺の大竜・無学和尚らとともに七事式(しちじしき)を制定した際、25歳でこれに参画している。茶湯正派を嗣(つ)ぐべき人物とされていたが、水野家の茶頭となり、50年(寛延3)江戸に下向、いわゆる江戸千家の祖となり、「天然(如心斎口授(くじゅ))」にあたった。73年(安永2)家督を宗引に譲り、号を不白と改める。文化(ぶんか)4年10月10日、91歳で没した。墓は東京・谷中(やなか)安立寺にある。[村井康彦]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について

琳派とその周辺(その二) [琳派とその周辺]

(その二)中村芳中「山水図(大江丸「賛」)」

中村芳中「山水図」 紙本著色 一幅 一二・一×二㈦・一 個人蔵

署名 芳中写 印章「琴書」(朱文長方印)

【早い筆致で懸崖と滝、松樹を描く、山を積み重ねるように配置し、藍で遠山をシルエットのように表現する作風は、芳中の知己である青木木米(一七六七~一八八三)の作風に通じる。文人画の技法を確かに習得していたことを示す作品で、江戸下向以前の寛政年間(一七八九~一八〇一)の作と考えたい。賛者の大江丸(一七二二~一八〇五)は大阪うまれの俳諧師で、芳中が寛政十一年(一七九九)に江戸へ出発した際に作られた「画家芳中子の東行を送る」と題した摺物に句を載せている。本図賛は「花ふちのおもひに揺るかくれ松」。 】

(『光琳を慕う 中村芳中(芸艸社)』所収「作品解説121(福井麻純稿)」)

画家・芳中の名が登場するのは、寛政二年(一七九〇)版『難華郷友録』の中である。この時の、芳中の年齢は定かではないが、この山水図に賛をしている、三都随一の飛脚問屋にして俳諧師・大伴大江丸は、六十八歳の頃である。

この頃、大江丸は、大江丸の代表的な句文集『俳懺悔』(寛政二庚戌十月)を刊行する年代に当たる。その『俳懺悔』の末尾を飾っている軸句は、次の前書きのあるものである。

四季のほ句千あまり、すみつ

きの事ぐさ百三十かさねのも

の、みづから筆とりかき納て

ふたおやにみせたし今年六十九

この前書きから分かるように、『俳懺悔』は四季別の編纂で、上(春・夏)、下(秋・冬)の二冊から成っている。

句数は「千あまり」(実句数=九百余句)、頁数は「上=七十二丁」「下=六十八丁」、出版者は「江戸・西村源六 大阪・藤谷彌兵衛 京都・橘屋治兵衛」、その「序」は、「葆光斎天府(注・上総国大多喜藩主松平備前守)」と、まさに、三都随一の飛脚問屋にして遊俳の棟梁に相応しい句文撰集(句と俳論などから成る「句文撰集」)と言えるであろう。

登場する俳人も、「宗因・芭蕉・鬼貫・其角・嵐雪(雪中庵一世)・吏登(同二世)・蓼太(同三世)・完来(四世)・巴人(夜半亭一世)・蕪村(同二世)・几董(同三世)・半時庵淡々)・鳥酔・涼袋・暁台・闌更・二柳・巣兆」等々と、大江丸の「一門一派」に偏らない、直接と間接とを問わず、その広範囲な交流、交遊関係というのは、大江丸の真摯な、そして自在な姿勢の一つの具現化なのでもあろう。

その作風も、上記の軸句が物語るように、平明にして自由闊達な、これまた、その自在な心(そして、それは、他に対する「挨拶」する心)を基本に据えてのものと解することも出来よう。

夜半亭蕪村を悼(ム)

この叟の潔き性質(みさを)を思ひて

落(おつ)るときおちし椿の一期(いちご)哉

夜半亭二世・与謝蕪村が瞑目したのは、天明三年(一七八三)、十二月二十五日、六十八年の生涯であった。大江丸は、享保七年(一七二二)の生まれで、蕪村よりも六歳年下で、上記の蕪村悼句は、大江丸が六十二歳の頃のものであろう。

この句は、蕪村追悼集『から檜葉(下)』に、大江丸の前号の「旧国(ふるくに・きゅうこく)」で収載されている。その前書きは「夜半翁の潔(いさぎよ)きみさをゝおもふ」で、句形は「落(おつ)る時落(おち)し椿の一期哉」である。

ここで、大江丸と芳中との年齢関係は定かではないが、おそらく、両者のそれは、四十歳位の親子ほどの開きがあったように思われる。

とすると、芳中は、蕪村が瞑目した天明三年(一七八三)当時は、二十歳を過ぎた頃で、芳中の方では、文人画・俳人として第一人者であった蕪村を意識していたであろうが、蕪村の方では、大雅門に近い芳中とは、殆ど無関心・没交渉であったというのが自然な見方であろう。

さらに、芳中と木米との年齢差は、五歳程度、芳中が年上と思われ、蕪村と木米とは、これは、殆ど、両者が交差する関係がなかったというのが、これまた自然な見方であろう。

とした上で、「大江丸」と「芳中・木米」とは、両者に親子程度の年齢差があったとしても、大江丸は、この二人を、それは、大江丸と同じくする、浪華の文化人ネットワークの傑物・蒹葭堂と均しく目にかけていたということが、大江丸や蒹葭堂関連の資料から浮かびあがって来る。

大江丸の通称は、大和屋善右衛門でいったが、江戸店(日本橋瀬戸物町)での通称、島屋佐右衛門の方が一般に知られている。寛政十一年(一七九九)の、芳中の江戸下向などは、この大江丸の人脈などが、その背景に見え隠れしている。