応挙工房周辺(大乗寺(その五 遊鯉図)) [応挙]

その七 大乗寺(その五 遊鯉図)

応瑞筆「遊鯉図襖」(南面の三面)(大乗寺「鯉の間」)→A図

応瑞筆「遊鯉襖」(A図の左側襖の「鯉」図)

応瑞筆「遊鯉襖」(A図の中央襖の「亀」図)

【 遊鯉図 円山応瑞筆

応瑞は応挙の息子で、天明七年(一七八七)に、本図が制作されたときには二十二歳であった。水中に泳ぐ鯉や亀が透けて見えるような透明な水景が描かれている。僅かに淡彩を施し、たっぷりと余白を取った画面は、厳しい応挙の写生画に比べると、より叙情味の強まった柔らかな作風となっている。修行の一つとして自らの意識を広げていき、又、それを縮めて、自分の内に世界を見るということをする時のために、本図に描かれた部屋は、隣接する寺の北側に位置する鯉池の風景と一体化するように工夫されている。 】(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収「鯉の間」)

大乗寺障壁画の第一期(前期)が完成したのは、天明七年(一七八七)、応挙、五十五歳、そして、嫡子・応瑞が二十二歳の時であった。応瑞については、その生涯にわたって「家法を守る」(白井華陽著『画乗要略』)という姿勢を堅持したという評が適切なのかも知れない。

それらは、上記の「鯉」の図、「亀」の図を見ただけでも、まさしく、これらは、応瑞をして応挙画風を堅持する嫡出子という印象を深くする。

なお、「応挙関係資料」(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収)を見ると、「円山主水」(応挙)の文書(書簡など)以外に、「円山右近」「源応瑞」「応瑞」「右近」(応瑞)の文書(書簡など)が多数見られ、まさしく、この大乗寺障壁画の応挙名代は、応瑞であったという印象を、これまた深くする。

「応挙関係資料」(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収)「呉春・嶋田元直・山本守礼・秀雪亭・円山応瑞の画料等の文書」→B図

この大乗寺文書は、先に紹介した次の応挙書簡(翻刻文Aなど)に対応するものと思われる。

応挙書簡(大乗寺文書)天明七年(一七八七)・天明四年(辰・一七八四)の上半分→翻刻文A

上記の二つの文書(B図と翻刻文A)を併せて読むと、概略、次のとおりとなる。

呉月渓(呉春)千疋(注・約五両) 郡山露頂の間(襖十四枚)

嶋田元直 千弐百疋(約五・二両) 地崩れで部屋崩壊による紛失(「牡丹の間」「竹の間」「雪 の間」)

山本守礼 千壱百疋(約五・一両)「狗子の間」(襖十一枚)「使者の間」(襖十一枚)の二間 (「使者の間」は、弟の亀岡規礼と合作 )

秀 雪亭 五百疋 (約二・五両) 仙人の間(襖八枚)

円山応瑞 五百疋 (約二・五両) 鯉の間(襖八枚)

これらは、天明七年(一七八七)に完成した大乗寺障壁画の前期制作にかかるものということになろう。そして、上記の「呉春・嶋田元直・山本守礼・秀雪亭・円山応瑞の画料等の文書→B図」は、それぞれの画人の直筆であって、これらの文書を大乗寺に書簡として送ったのは、この文書の一番最後に記載している応瑞と解したい。

なお、この前期制作には、応挙の「山水の間」「郭子儀の間(芭蕉の間)」そして、応瑞の「仏間」も完成しているものと思われるが、それらは「謝礼」として、例えば、上記の「翻刻文A」に続く「翻刻文B」などに、その一部が記載されている。

また、寛政七年(一七九五)に完成する、応挙の「孔雀の間」、そして、「藤の間(奥文鳴筆)」「鴨の間(源琦筆)」「猿の間(芦雪筆)」「農業の間(呉春筆)」などの後期制作にかかる経費についても、上記の文書(書簡など)に準じて、その一部は「大乗寺応挙関係資料」などに記載されている。

補記一 「鯉の間」

http://museum.daijyoji.or.jp/04sakka/04kai/04_01_05k.html

遊鯉図 円山応瑞筆 天明7年[1787年]について

この部屋は「山水の間」につながる高位な人の控室の機能をもっています。この部屋に床の間がついているのはそのためで、襖1枚で山水の間の高座敷に入って行ける位置にあります。襖に描かれた鮎が泳ぐ川は、山水の間に描かれた湖へと繋がっています。更にこの部屋は、仏間の真後にあたる部屋ですから、仏間の蓮池とここに描かれた蓮池が繋がるようになっています。

応瑞は応挙の子でこの絵を描いた時は22歳でした。池の中の鯉や亀がテーマとなっており、身体をくねらせて泳ぐ鯉や、水面に顔を出してしばし休憩中の亀など、自然の光景を一瞬時を止めたかのように表現している。淡い彩色と余白は無限の広がりを感じさせ、池の中の小宇宙はそのまま大宇宙の摂理であることを暗示しているようにも見えます。

また、この部屋も庭に向って開かれ、庭には鯉の泳ぐ池があり、ここでも絵の世界と現実の世界の一体化を試みています。

◆逃げる亀、向きを変える鯉

岩に上がって甲羅を干している亀は右から見ると左へ、左から見ると右へと向きを変えて、人から逃げるように見えます(図1)。また、同様に左端の襖に描かれ身をくねらせている鯉も、右から見ると左に、左から見ると右に身を翻すふうに見えるのです(図2)。これらは2次元平面である絵と3次元の現実空間の間で起きる現象ですが、これらを巧みに使って描くのは応挙一門の得意とするところです。

補記二 円山応挙について

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06index.html

円山応挙について

円山応挙は江戸時代中期に活躍した画家で、それまでの踏襲と伝授を主としていた日本の絵画の世界に、新しい考え方と技法を取り入れ、従来にない絵画表現を完成させた画家である。

目前の対象を見て描くという写生を基に構成する絵画手法は、それまでの日本の絵画にはみられない斬新な制作法であり、その結果として生まれる作品は人々を魅了し「写生派の祖」といわれるようになった。

しかしながら、応挙の絵は「写生派」の呼称を超えたところにその真価があって、例えば「龍」のような空想上の動物をまるで本当に生きたものを見たかのように息遣いまでを込めて描き、葉の様相を描くことで風や雨を表現する。さらに「雪松図」のように「場の一瞬の空気感」を表現した作品をも生みだすに至るのである。その芸術性の高さと日本の絵画史上での業績はもっと評価されてしかるべきである。「水墨画」「浮世絵」というどちらかといえば外国人評価の二大ジャンルのはざ間で、そのどちらでもない応挙の評価が見過ごされてきた感がある。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_01.html

第1話. 穴太村に生れる

円山応挙は享保18年(1733年)丹波の国、亀岡穴太村の農家、円山藤左衛門の次男として生まれている。農家の次男に生まれながら禁裏(御所)に出入りを許される画家にまでなったのである。人との出会いや社会の要求との合致があったとはいえ稀な例といえる。

与えられた環境の中からアートへの慧眼を育て、芸術に身を投じる例は江戸時代にあっても同様で、応挙の周辺の画家をみても呉春は京都金座の役人の息子、芦雪は淀川を警備する役人の子息であったといわれており、どちらも師の応挙よりも恵まれた環境下に生まれている。近代の画家の例をみても、小出楢重は薬問屋、安井曽太郎は木綿問屋、児島善三郎は紙問屋の子息である。名を成した画家のすべてがそうとはいえないが、一定の環境下で芸術への造詣を深めていく例は多い。一方ゴッホ、青木繁など厳しい条件の下に生まれた芸術家には壮絶な生き方の人が多い。

さて応挙はというと、農家の次男である、しかも出生の前年には西国で虫害による飢饉があり、翌年には多数の死者が出たということであるから、相当に厳しい情況に生まれている。長男以外は家を出る慣習ではあるが、負担の軽減という理由からも応挙は家を出ることを当然のことととらえていたであろう。当初は菩提寺(地元の寺)の金剛寺に預けられたらしい。金剛寺には壮年期に描いた応挙の襖絵が残されている。応挙が恩義を感じて納めたものか、あるいは高名となった応挙にゆかりの寺が依願したものかは定かではないが、天明の大火でアトリエを失った応挙が、一時期故郷に帰って制作したとも伝えられていることなどから考えても、幼くして故郷を後にしたにもかかわらず地元の人達とも友好な関係を保っていたことが想像できる。自らの出生の不運をうらむことなく人柄も平明であった応挙は、その後の人生でも行く先々で受け入れられていく。

やがて15歳の頃、上洛し京都で奉公に出る。縁あって人形や玩具、ビードロ道具を扱う「尾張屋」に奉公することになる。尾張屋での人形制作や覗き装置の絵を描くなどの仕事は応挙の資質に合っているばかりか、多くの技術を身に着けたとも思われ、応挙のその後を大きく決定付けることとなったようだ。尾張屋主人中島勘兵衛は応挙の素質を見抜いて、応挙17歳の頃狩野派の画家、石田幽汀に絵を習わせたという。石田幽汀に絵を習ったことが応挙の中でどれほどの意味をもっていたかは知るよしもないが、学んだ期間はさほど長くはなかったようで、若い奉公人の応挙であったが、この頃すでに狩野派の手法にしっくりこないものがあったのではないかと想像してしまう。若い応挙が尾張屋での手仕事をこなしながら、狩野派を体験するも動じることなく、また黙々と自らの手を動かせている様はなんとも痛快な感じであるし、その後の応挙のありようをこの時点で予兆しているようである。後年、中島勘兵衛の葬儀を応挙は池大雅とともに仕切っているから、恩義を感じていたというだけでなく絵師として身を立てた後も勘兵衛や尾張屋との付き合いがあったのだろう。

人によっては成功ののち苦難時代をことさらに表現したり、苦境時の欠乏感を補うかのように豪華絢爛な趣味にはしる例があるが、応挙にはそういうところがまったくなく、ひがみや屈折した感情がまるでないかのようである。画家として名声を高めた後もどのような注文にも応じ注文主を満足させながらも、同時に譲ることのなく自分の絵を描ききっている。この応挙の何でも呑み込んでしまうようなブラックホール的心情は、生まれながらにしてその状況を受け入れざるを得なかったその出自によるところが大きく影響しているのではないかと想像する。若くしてこの心情を持ち得たことが、その後の応挙の成功への過程でも大きく作用しているように思われる。

上田秋成が応挙の人物像を「衣食住に頓着のない面白味に欠ける人」と評しているが、少し成功すると妙に暮らしの様々にこだわりはじめる人が多いなか応挙にはそれがなく、ある意味上田秋成の指摘は当たっているといえる。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_02.html

第2話. 尾張屋勘兵衛とレンズ

応挙は15歳で京都に奉公に出ている。江戸時代は政治の中心は江戸に移っているが、天皇家や有力寺院は京都を拠点として歴史を重ね、市民の生活に根ざした工芸や芸術など、時代を動かす力はまだまだ京都が中心であった。

応挙はいくつかの奉公先を移ったようであるが、尾張屋という書画骨董や人形、玩具類を扱う店に入ったことは応挙がその後の画家として成功するうえでの基点となったようである。尾張屋は当時まだ珍しかったガラスのレンズを使った望遠鏡やのぞき眼鏡を扱っており、これらはビードロ道具ともいわれ、なかでも輸入されたのぞき眼鏡はレンズを通して見ると絵の遠近感が強調されて立体的に見えるのが珍しく流行していた。これらは眼鏡絵あるいは浮絵(うきえ)と呼ばれ使用する絵が輸入品だけでは足りず尾張屋でも描いていたようで、応挙にも描いてみろということになったのだろう。尾張屋の主人中島勘兵衛は応挙の絵の才能を見抜き、狩野派の画家石田幽汀に絵を習わせている。応挙はこの奉公先で三十三間堂など京の名所や祭りの情景など眼鏡絵を盛んに描いている。当時ののぞき眼鏡は現存しているものや、浮世絵に描かれたものなどから考えると、大小さまざまで、レンズも単眼のもの双眼のものがあり、望遠鏡の接眼レンズのように眼を近づけて見るものから、天眼鏡のように大口径レンズを通して見るタイプのものなどがある。立てた絵を直線的に見るものや、平面に置かれた絵を45度に設置された鏡に反射させて見るものなどその構造も様々であるが、レンズはいずれも凸レンズが使われている。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_03.html

第3話. 応挙と博物学

応挙は「写生の祖」といわれている。目前の対象物を観察しながら描く写生を絵画制作に取り入れ、それまでの画法を大きく変化させた。その画法は現代の日本画壇にまで受け継がれている。

応挙が42歳であった安永3年(1774年)に「解体新書」が刊行されている。「解体新書」は前野良沢、中川淳庵、杉田玄白らが明和8年(1771年)3月小塚原での死刑囚の死体解剖に立会い、オランダの解剖図譜「ターヘルアナトミア」の内容が正しいことを知って驚き、その翻訳を決意したことによるのであるが、この解体新書の挿絵を描いたのが秋田藩の若い平侍であった小田野直武という人であったことはあまり知られていない。

当時の秋田藩主佐竹義教(よしあつ)(後に号を曙山とする)は「画法綱領」「図画理解」などの絵画論の著書を刊行するなど絵に造詣深く、秋田蘭画といわれるほどこの時期秋田藩では洋画が盛んであった。平侍であった小田野直武はその画才を認められ藩主の元に出入りを許されていたという。直武は銅山検分に秋田藩を訪れた平賀源内との出会いにより、江戸に呼び出され急遽「解体新書」の挿絵を描くことになったらしい。

図柄の踏襲や師の技法伝授にひたすら精力的であったそれまでの絵師では、人体解剖という現場の刻々を観察しながら描く必要に応えることができない、という判断があったのだろう。江戸から遠く離れた秋田藩の人物が抜擢された事実は、この時代絵に求められるものも急激に変化したことの象徴的な出来事であるように思える。また、人の出会いという要因もあろうが、この時代の人の交流や才能評価の自在さには驚かされるばかりである。

時代の要求はいろいろな分野で真実をとらえようとする意欲を盛んにし、様々の事項が項目別に整理され、図入りで説明が付けられた百科全書が中国から輸入される。その内容は、当時の人々の好奇心を刺激し、知識欲を満たしてくれる格好のものとなり、同様のものを自分達でも編纂してみようという動きも盛んとなる。そのためには今までにない実証的精神が求められ、現実をふまえた試行錯誤や研究開発の姿勢が必要となったのである。絵師自身も物事に関する探究心をもち、作品それぞれに知識の裏付けが必要とされることとなる。

応挙も絵師としての名声が高まるとともに、様々の分野の知識人との交流を始めている。応挙の絵の明るく美しいところは皇家の受け入れるところとなり、皇室血縁の人々との交流が盛んとなる。宝鏡寺蓮池院尼公の元に出入りし、やがて応挙のスポンサー的存在となる円満院門主祐常の知遇を得、円満院時代と呼ばれるほど多くの作品を生み出すのである。円満院門主祐常も博物図譜の編纂を目論んでいたらしく、応挙のこの時期の写生帖には数々の昆虫、蝶、植物などの写生が残されている。また門主自身絵筆をもつ人であり、応挙から様々の技法や画法の手ほどきを受け詳しく記録に残しており、自らの考えと実現したい諸々を応挙に熱く語ったに違いない。応挙も門主の要望によく応えているようで、門主をうならせたであろうと想像できる作品を多く遺している。

応挙の写生帖には絵とともに対象への観察の痕跡があって、展覧会でも画帖への関心は高くたいへんな人気である。応挙にとってはあくまで本作品のための取材であり、メモであり、覚えであったりで、人に見せることを考えて描いたものではないが、応挙の画帖に絵画習作の域を越えた何かを感じるのは、対象物をとらえて描く視線の裏に画家としての絵画表現の目と並んで博物学者としての観察の目があるからではないかと考えている。

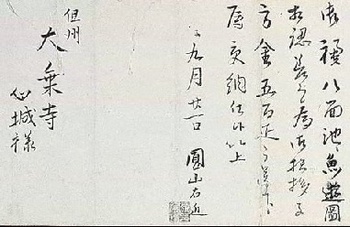

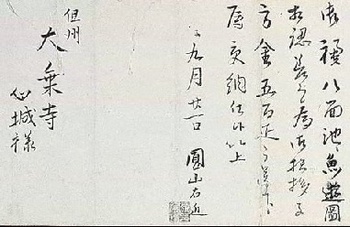

補記三 「応挙関係資料」(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収)「呉春・嶋田元直・山本守礼・秀雪亭・円山応瑞の画料等の文書」→B図 ・・・・「応瑞」の部分拡大

御襖八面池ニ魚遊ノ図/相認メ差上候挨拶支方ノ為/金五百疋送リ下サレ/辱ク受納仕リ候 以上 九月二十一日 円山右近

疋=疋は銭を数える語。古くは鳥目一〇文を一疋とし、のちに二五文を一疋とした。

(『江戸の絵師 「暮らしと稼ぎ」』安村敏信著・小学館)

一疋=二五文×五百疋=一万二五〇〇文 明和年間は金一両=約五〇〇〇文とすると、約二・五両

https://www.imes.boj.or.jp/cm/history/historyfaq/1ryou.pdf

・食べ物を基準にすると、1文=5~30円、1両=4~20万円、

・労賃を基準にすると、1文=30~50円、1両=20~35万円

応瑞筆「遊鯉図襖」(南面の三面)(大乗寺「鯉の間」)→A図

応瑞筆「遊鯉襖」(A図の左側襖の「鯉」図)

応瑞筆「遊鯉襖」(A図の中央襖の「亀」図)

【 遊鯉図 円山応瑞筆

応瑞は応挙の息子で、天明七年(一七八七)に、本図が制作されたときには二十二歳であった。水中に泳ぐ鯉や亀が透けて見えるような透明な水景が描かれている。僅かに淡彩を施し、たっぷりと余白を取った画面は、厳しい応挙の写生画に比べると、より叙情味の強まった柔らかな作風となっている。修行の一つとして自らの意識を広げていき、又、それを縮めて、自分の内に世界を見るということをする時のために、本図に描かれた部屋は、隣接する寺の北側に位置する鯉池の風景と一体化するように工夫されている。 】(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収「鯉の間」)

大乗寺障壁画の第一期(前期)が完成したのは、天明七年(一七八七)、応挙、五十五歳、そして、嫡子・応瑞が二十二歳の時であった。応瑞については、その生涯にわたって「家法を守る」(白井華陽著『画乗要略』)という姿勢を堅持したという評が適切なのかも知れない。

それらは、上記の「鯉」の図、「亀」の図を見ただけでも、まさしく、これらは、応瑞をして応挙画風を堅持する嫡出子という印象を深くする。

なお、「応挙関係資料」(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収)を見ると、「円山主水」(応挙)の文書(書簡など)以外に、「円山右近」「源応瑞」「応瑞」「右近」(応瑞)の文書(書簡など)が多数見られ、まさしく、この大乗寺障壁画の応挙名代は、応瑞であったという印象を、これまた深くする。

「応挙関係資料」(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収)「呉春・嶋田元直・山本守礼・秀雪亭・円山応瑞の画料等の文書」→B図

この大乗寺文書は、先に紹介した次の応挙書簡(翻刻文Aなど)に対応するものと思われる。

応挙書簡(大乗寺文書)天明七年(一七八七)・天明四年(辰・一七八四)の上半分→翻刻文A

上記の二つの文書(B図と翻刻文A)を併せて読むと、概略、次のとおりとなる。

呉月渓(呉春)千疋(注・約五両) 郡山露頂の間(襖十四枚)

嶋田元直 千弐百疋(約五・二両) 地崩れで部屋崩壊による紛失(「牡丹の間」「竹の間」「雪 の間」)

山本守礼 千壱百疋(約五・一両)「狗子の間」(襖十一枚)「使者の間」(襖十一枚)の二間 (「使者の間」は、弟の亀岡規礼と合作 )

秀 雪亭 五百疋 (約二・五両) 仙人の間(襖八枚)

円山応瑞 五百疋 (約二・五両) 鯉の間(襖八枚)

これらは、天明七年(一七八七)に完成した大乗寺障壁画の前期制作にかかるものということになろう。そして、上記の「呉春・嶋田元直・山本守礼・秀雪亭・円山応瑞の画料等の文書→B図」は、それぞれの画人の直筆であって、これらの文書を大乗寺に書簡として送ったのは、この文書の一番最後に記載している応瑞と解したい。

なお、この前期制作には、応挙の「山水の間」「郭子儀の間(芭蕉の間)」そして、応瑞の「仏間」も完成しているものと思われるが、それらは「謝礼」として、例えば、上記の「翻刻文A」に続く「翻刻文B」などに、その一部が記載されている。

また、寛政七年(一七九五)に完成する、応挙の「孔雀の間」、そして、「藤の間(奥文鳴筆)」「鴨の間(源琦筆)」「猿の間(芦雪筆)」「農業の間(呉春筆)」などの後期制作にかかる経費についても、上記の文書(書簡など)に準じて、その一部は「大乗寺応挙関係資料」などに記載されている。

補記一 「鯉の間」

http://museum.daijyoji.or.jp/04sakka/04kai/04_01_05k.html

遊鯉図 円山応瑞筆 天明7年[1787年]について

この部屋は「山水の間」につながる高位な人の控室の機能をもっています。この部屋に床の間がついているのはそのためで、襖1枚で山水の間の高座敷に入って行ける位置にあります。襖に描かれた鮎が泳ぐ川は、山水の間に描かれた湖へと繋がっています。更にこの部屋は、仏間の真後にあたる部屋ですから、仏間の蓮池とここに描かれた蓮池が繋がるようになっています。

応瑞は応挙の子でこの絵を描いた時は22歳でした。池の中の鯉や亀がテーマとなっており、身体をくねらせて泳ぐ鯉や、水面に顔を出してしばし休憩中の亀など、自然の光景を一瞬時を止めたかのように表現している。淡い彩色と余白は無限の広がりを感じさせ、池の中の小宇宙はそのまま大宇宙の摂理であることを暗示しているようにも見えます。

また、この部屋も庭に向って開かれ、庭には鯉の泳ぐ池があり、ここでも絵の世界と現実の世界の一体化を試みています。

◆逃げる亀、向きを変える鯉

岩に上がって甲羅を干している亀は右から見ると左へ、左から見ると右へと向きを変えて、人から逃げるように見えます(図1)。また、同様に左端の襖に描かれ身をくねらせている鯉も、右から見ると左に、左から見ると右に身を翻すふうに見えるのです(図2)。これらは2次元平面である絵と3次元の現実空間の間で起きる現象ですが、これらを巧みに使って描くのは応挙一門の得意とするところです。

補記二 円山応挙について

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06index.html

円山応挙について

円山応挙は江戸時代中期に活躍した画家で、それまでの踏襲と伝授を主としていた日本の絵画の世界に、新しい考え方と技法を取り入れ、従来にない絵画表現を完成させた画家である。

目前の対象を見て描くという写生を基に構成する絵画手法は、それまでの日本の絵画にはみられない斬新な制作法であり、その結果として生まれる作品は人々を魅了し「写生派の祖」といわれるようになった。

しかしながら、応挙の絵は「写生派」の呼称を超えたところにその真価があって、例えば「龍」のような空想上の動物をまるで本当に生きたものを見たかのように息遣いまでを込めて描き、葉の様相を描くことで風や雨を表現する。さらに「雪松図」のように「場の一瞬の空気感」を表現した作品をも生みだすに至るのである。その芸術性の高さと日本の絵画史上での業績はもっと評価されてしかるべきである。「水墨画」「浮世絵」というどちらかといえば外国人評価の二大ジャンルのはざ間で、そのどちらでもない応挙の評価が見過ごされてきた感がある。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_01.html

第1話. 穴太村に生れる

円山応挙は享保18年(1733年)丹波の国、亀岡穴太村の農家、円山藤左衛門の次男として生まれている。農家の次男に生まれながら禁裏(御所)に出入りを許される画家にまでなったのである。人との出会いや社会の要求との合致があったとはいえ稀な例といえる。

与えられた環境の中からアートへの慧眼を育て、芸術に身を投じる例は江戸時代にあっても同様で、応挙の周辺の画家をみても呉春は京都金座の役人の息子、芦雪は淀川を警備する役人の子息であったといわれており、どちらも師の応挙よりも恵まれた環境下に生まれている。近代の画家の例をみても、小出楢重は薬問屋、安井曽太郎は木綿問屋、児島善三郎は紙問屋の子息である。名を成した画家のすべてがそうとはいえないが、一定の環境下で芸術への造詣を深めていく例は多い。一方ゴッホ、青木繁など厳しい条件の下に生まれた芸術家には壮絶な生き方の人が多い。

さて応挙はというと、農家の次男である、しかも出生の前年には西国で虫害による飢饉があり、翌年には多数の死者が出たということであるから、相当に厳しい情況に生まれている。長男以外は家を出る慣習ではあるが、負担の軽減という理由からも応挙は家を出ることを当然のことととらえていたであろう。当初は菩提寺(地元の寺)の金剛寺に預けられたらしい。金剛寺には壮年期に描いた応挙の襖絵が残されている。応挙が恩義を感じて納めたものか、あるいは高名となった応挙にゆかりの寺が依願したものかは定かではないが、天明の大火でアトリエを失った応挙が、一時期故郷に帰って制作したとも伝えられていることなどから考えても、幼くして故郷を後にしたにもかかわらず地元の人達とも友好な関係を保っていたことが想像できる。自らの出生の不運をうらむことなく人柄も平明であった応挙は、その後の人生でも行く先々で受け入れられていく。

やがて15歳の頃、上洛し京都で奉公に出る。縁あって人形や玩具、ビードロ道具を扱う「尾張屋」に奉公することになる。尾張屋での人形制作や覗き装置の絵を描くなどの仕事は応挙の資質に合っているばかりか、多くの技術を身に着けたとも思われ、応挙のその後を大きく決定付けることとなったようだ。尾張屋主人中島勘兵衛は応挙の素質を見抜いて、応挙17歳の頃狩野派の画家、石田幽汀に絵を習わせたという。石田幽汀に絵を習ったことが応挙の中でどれほどの意味をもっていたかは知るよしもないが、学んだ期間はさほど長くはなかったようで、若い奉公人の応挙であったが、この頃すでに狩野派の手法にしっくりこないものがあったのではないかと想像してしまう。若い応挙が尾張屋での手仕事をこなしながら、狩野派を体験するも動じることなく、また黙々と自らの手を動かせている様はなんとも痛快な感じであるし、その後の応挙のありようをこの時点で予兆しているようである。後年、中島勘兵衛の葬儀を応挙は池大雅とともに仕切っているから、恩義を感じていたというだけでなく絵師として身を立てた後も勘兵衛や尾張屋との付き合いがあったのだろう。

人によっては成功ののち苦難時代をことさらに表現したり、苦境時の欠乏感を補うかのように豪華絢爛な趣味にはしる例があるが、応挙にはそういうところがまったくなく、ひがみや屈折した感情がまるでないかのようである。画家として名声を高めた後もどのような注文にも応じ注文主を満足させながらも、同時に譲ることのなく自分の絵を描ききっている。この応挙の何でも呑み込んでしまうようなブラックホール的心情は、生まれながらにしてその状況を受け入れざるを得なかったその出自によるところが大きく影響しているのではないかと想像する。若くしてこの心情を持ち得たことが、その後の応挙の成功への過程でも大きく作用しているように思われる。

上田秋成が応挙の人物像を「衣食住に頓着のない面白味に欠ける人」と評しているが、少し成功すると妙に暮らしの様々にこだわりはじめる人が多いなか応挙にはそれがなく、ある意味上田秋成の指摘は当たっているといえる。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_02.html

第2話. 尾張屋勘兵衛とレンズ

応挙は15歳で京都に奉公に出ている。江戸時代は政治の中心は江戸に移っているが、天皇家や有力寺院は京都を拠点として歴史を重ね、市民の生活に根ざした工芸や芸術など、時代を動かす力はまだまだ京都が中心であった。

応挙はいくつかの奉公先を移ったようであるが、尾張屋という書画骨董や人形、玩具類を扱う店に入ったことは応挙がその後の画家として成功するうえでの基点となったようである。尾張屋は当時まだ珍しかったガラスのレンズを使った望遠鏡やのぞき眼鏡を扱っており、これらはビードロ道具ともいわれ、なかでも輸入されたのぞき眼鏡はレンズを通して見ると絵の遠近感が強調されて立体的に見えるのが珍しく流行していた。これらは眼鏡絵あるいは浮絵(うきえ)と呼ばれ使用する絵が輸入品だけでは足りず尾張屋でも描いていたようで、応挙にも描いてみろということになったのだろう。尾張屋の主人中島勘兵衛は応挙の絵の才能を見抜き、狩野派の画家石田幽汀に絵を習わせている。応挙はこの奉公先で三十三間堂など京の名所や祭りの情景など眼鏡絵を盛んに描いている。当時ののぞき眼鏡は現存しているものや、浮世絵に描かれたものなどから考えると、大小さまざまで、レンズも単眼のもの双眼のものがあり、望遠鏡の接眼レンズのように眼を近づけて見るものから、天眼鏡のように大口径レンズを通して見るタイプのものなどがある。立てた絵を直線的に見るものや、平面に置かれた絵を45度に設置された鏡に反射させて見るものなどその構造も様々であるが、レンズはいずれも凸レンズが使われている。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_03.html

第3話. 応挙と博物学

応挙は「写生の祖」といわれている。目前の対象物を観察しながら描く写生を絵画制作に取り入れ、それまでの画法を大きく変化させた。その画法は現代の日本画壇にまで受け継がれている。

応挙が42歳であった安永3年(1774年)に「解体新書」が刊行されている。「解体新書」は前野良沢、中川淳庵、杉田玄白らが明和8年(1771年)3月小塚原での死刑囚の死体解剖に立会い、オランダの解剖図譜「ターヘルアナトミア」の内容が正しいことを知って驚き、その翻訳を決意したことによるのであるが、この解体新書の挿絵を描いたのが秋田藩の若い平侍であった小田野直武という人であったことはあまり知られていない。

当時の秋田藩主佐竹義教(よしあつ)(後に号を曙山とする)は「画法綱領」「図画理解」などの絵画論の著書を刊行するなど絵に造詣深く、秋田蘭画といわれるほどこの時期秋田藩では洋画が盛んであった。平侍であった小田野直武はその画才を認められ藩主の元に出入りを許されていたという。直武は銅山検分に秋田藩を訪れた平賀源内との出会いにより、江戸に呼び出され急遽「解体新書」の挿絵を描くことになったらしい。

図柄の踏襲や師の技法伝授にひたすら精力的であったそれまでの絵師では、人体解剖という現場の刻々を観察しながら描く必要に応えることができない、という判断があったのだろう。江戸から遠く離れた秋田藩の人物が抜擢された事実は、この時代絵に求められるものも急激に変化したことの象徴的な出来事であるように思える。また、人の出会いという要因もあろうが、この時代の人の交流や才能評価の自在さには驚かされるばかりである。

時代の要求はいろいろな分野で真実をとらえようとする意欲を盛んにし、様々の事項が項目別に整理され、図入りで説明が付けられた百科全書が中国から輸入される。その内容は、当時の人々の好奇心を刺激し、知識欲を満たしてくれる格好のものとなり、同様のものを自分達でも編纂してみようという動きも盛んとなる。そのためには今までにない実証的精神が求められ、現実をふまえた試行錯誤や研究開発の姿勢が必要となったのである。絵師自身も物事に関する探究心をもち、作品それぞれに知識の裏付けが必要とされることとなる。

応挙も絵師としての名声が高まるとともに、様々の分野の知識人との交流を始めている。応挙の絵の明るく美しいところは皇家の受け入れるところとなり、皇室血縁の人々との交流が盛んとなる。宝鏡寺蓮池院尼公の元に出入りし、やがて応挙のスポンサー的存在となる円満院門主祐常の知遇を得、円満院時代と呼ばれるほど多くの作品を生み出すのである。円満院門主祐常も博物図譜の編纂を目論んでいたらしく、応挙のこの時期の写生帖には数々の昆虫、蝶、植物などの写生が残されている。また門主自身絵筆をもつ人であり、応挙から様々の技法や画法の手ほどきを受け詳しく記録に残しており、自らの考えと実現したい諸々を応挙に熱く語ったに違いない。応挙も門主の要望によく応えているようで、門主をうならせたであろうと想像できる作品を多く遺している。

応挙の写生帖には絵とともに対象への観察の痕跡があって、展覧会でも画帖への関心は高くたいへんな人気である。応挙にとってはあくまで本作品のための取材であり、メモであり、覚えであったりで、人に見せることを考えて描いたものではないが、応挙の画帖に絵画習作の域を越えた何かを感じるのは、対象物をとらえて描く視線の裏に画家としての絵画表現の目と並んで博物学者としての観察の目があるからではないかと考えている。

補記三 「応挙関係資料」(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収)「呉春・嶋田元直・山本守礼・秀雪亭・円山応瑞の画料等の文書」→B図 ・・・・「応瑞」の部分拡大

御襖八面池ニ魚遊ノ図/相認メ差上候挨拶支方ノ為/金五百疋送リ下サレ/辱ク受納仕リ候 以上 九月二十一日 円山右近

疋=疋は銭を数える語。古くは鳥目一〇文を一疋とし、のちに二五文を一疋とした。

(『江戸の絵師 「暮らしと稼ぎ」』安村敏信著・小学館)

一疋=二五文×五百疋=一万二五〇〇文 明和年間は金一両=約五〇〇〇文とすると、約二・五両

https://www.imes.boj.or.jp/cm/history/historyfaq/1ryou.pdf

・食べ物を基準にすると、1文=5~30円、1両=4~20万円、

・労賃を基準にすると、1文=30~50円、1両=20~35万円

コメント 0