渡辺崋山の「俳画譜」(『崋山俳画譜(鈴木三岳編)』) [渡辺崋山の世界]

(その十一) 『崋山俳画譜(鈴木三岳編)』の「崋山(「序」の「深省(尾形乾山)」周辺

その『崋山俳画譜(鈴木三岳編)』の「序」(下記)に出てくる、「元禄のころ一蝶許六などあれども風韻は深省などまさり候」の、この「深省」は、「琳派」の大成者「尾形光琳」の実弟「尾形乾山」その人ということになる。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-07-26

≪ 俳諧絵は唯趣を第一義とといたし候。元禄のころ一蝶許六などあれども風韻は深省などまさり候。此風流の趣は古き所には無く、滝本坊、光悦など昉(はじま)りなるべし。はいかゐには立圃見事に候。近頃蕪村一流を昉(はじ)めおもしろく覚候。かれこれを思ひ合描くべし。すべておもしろかく気あしく、なるたけあしく描くべし,これを人にたとへ候に世事かしこくぬけめなく立板舞物のいひざまよきはあしく、世の事うとく訥弁に素朴なるが風流に見へ候通、この按排を御呑込あるべし。散人 ≫(『俳人の書画美術11 江戸の画人(鈴木進執筆・集英社))』所収「図版資料(森川昭稿)」に由っている。)

この「深省(尾形乾山)」に関しては、下記のアドレスで触れてきた。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-07-04

(再掲)

尾形乾山筆「四季花鳥図屏風」六曲一双 右隻 五島美術館(大東急記念文庫)蔵

尾形乾山筆「四季花鳥図屏風」六曲一双 左隻 五島美術館(大東急記念文庫)蔵

(各隻とも、一四三・九×三二六・二㎝)

↓

https://core.ac.uk/download/pdf/146899461.pdf

(メモ)

一 上記のアドレスは、「美術研究」(1957-03-13)所収「図版要項 尾形乾山筆四季花鳥図屏風(神奈川 川端康成氏蔵)」(山根有三稿)のものである。当時(1957=昭和32)は、ノーベル文学賞作家となる川端康成氏蔵のものであった。現在は、五島美術館(大東急記念文庫)蔵となっているが、昭和三十四年(一九五九)、五島美術館の前身の「大東急記念文庫」の創設者、五島慶太氏が亡くなる三カ月前に、川端康成氏より購入したとされている、尾形乾山作(絵画・陶器・書など)の中でも、その最右翼を飾る乾山の遺作にして大作の一作である。

二 上記に因ると、その「左隻」の第六扇(面)に「泉州逸民紫翠深省八十一写」の落款が施されており、そして、両隻共に「傳陸」の朱文円印と「霊海」の朱文方印が押印されているとのことである。

三 この「泉州逸民紫翠深省八十一写」の「泉州」とは、中国の「泉州」に因んでの、「京都・奈良・大阪」の「畿内」(山城・大和・摂津・河内・和泉)の「西国」を意味するものであろう。「逸民」は、その「西国(畿内)」からの「逸民・逸士」で、乾山終生の、乾山の全生涯を象徴するような二字である。「紫翠」は、その「西国(畿内)」の「京都」の、そして、そこで、勉学・修練・作家活動(その六十九年の前半生)をし続けた、そのエポックとなる「御室・鳴滝」の、その「紫翠」(山紫水明)な「紫翠」であり、その「深省」とは、その家兄たる「光琳」(光り輝く一代の「法橋」たる芸術家「日向の光琳」)に対する「深省(その「光琳」の背後の「光背」のような「日陰の深省」)という、その意識の表れの号であろう。そして、「八十一写」とは、亡くなる寛保三年(一七四三)六月二日以前の作ということなる。

四 さて両隻に押印されている「傳陸」については、上記(山根有三稿)の末尾に、「因みに印の『傳陸』は自筆書状に用いた署名の『扶陸』に通ずるものである」との記載があり、この「扶陸」とは、乾山の号の一つで、例えば、「扶陸泉州(日本国近畿(京都)」の「日本国」というような意味合いのものであろう。その上で、その「扶陸」に対する「傳陸」は、「中国大陸」、主として、その中国(明)の渡来僧・隠元の「禅宗」(黄檗宗)に関わり合いのあるものと解して置きたい。そして、もう一つの印章の「霊海」は、乾山の独照禅師(独照性円)から授かった禅号なのである。

五 乾山年譜(『東洋美術選書 乾山(佐藤雅彦著)』所収)の「元禄三(一六九〇)、二十八歳」の項に、「九月直指庵の独照性円と月潭道澄を習静堂に招き、詩偈を与えられる。独照より霊海の号を贈らる」とあり、爾来、乾山は、この「霊海」の禅号を終生用いて、亡くなるその没年の最期の、この大作にも、その禅号「霊海」の印章を用いているということになる。

六 ここで、あらためて、冒頭の「右隻」の第一扇(面)から第四扇(面)に描かれた「春柳」は、「京兆紫翠深省七十七歳写」の落款のある、次のものの延長線上にあるものなのであろう。

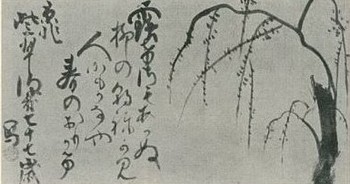

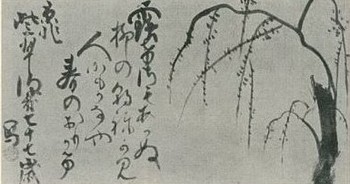

乾山筆「春柳図」(大和文華館蔵) 紙本墨画 二四・三×四五・三㎝

↑

http://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/yamato/shuppan/binotayori/pdf/112/1995_112_3.pdf

↓

ここに書かれている歌賛は、「露けさもありぬ 柳の朝ねがみ 人にもがなや 春のおもかげ」というもので、上記のアドレスの解説文によると、乾山の愛唱歌集の三条西実隆の『雪玉集』の「朝柳」の一首というのである。

そして、これらのことから、冒頭の右隻の柳の「優美な枝葉とのびあがった太い幹」は、『源氏物語』(「宇治十帖」第七帖「浮舟」)の、「なよなよとしてしなだれかかる『浮舟の君』と、両手をひろげて抱きかかえようとする『匂宮』を思わせる」との鑑賞(小林太市郎)を紹介している。

七 それに続けて、この左隻の「蛇籠と秋の草花」は、下記のアドレスなどで紹介した乾山の「花籠図」を念頭に置いたものとする鑑賞(小林太市郎)を紹介している。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-13

そして、それは、その「花籠図」の歌賛の、「花といへば千種ながらにあだならぬ色香にうつる野辺の露かな」(三条西実隆)から、『源氏物語』(第十帖「賢木(さかき)第二段(野の宮訪問と暁の別れ)」が、その背景にあるとする鑑賞(小林太市郎)なのである。そして、その鑑賞視点は、『源氏物語』(第十帖第二段第二節)の次のような光景のものなのであろう。

【 遥けき野辺を分け入りたまふより、いとものあはれなり。秋の花、みな衰へつつ、 浅茅が原も枯れ枯れなる虫の音に、 松風、すごく吹きあはせて、そのこととも聞き分かれぬ ほどに、物の音ども絶え絶え聞こえたる、いと 艶(えん)なり。】

尾形乾山筆「花籠図」一幅 四九・二×一一二・五cm 重要文化財 福岡市美術館蔵(旧松永美術館蔵)

八 この乾山の「花籠図」について、上記のアドレスで、次のような鑑賞(山根有三)を紹介した。

【「花といへは千種なからにあたならぬ色香にうつる野辺の露かな」と記すところから、「『源氏物語』の「野分」の段より取材したと考え、三つの花籠は王朝女性の濃艶な姿を象徴すると見る説がある。それはともかく、この籠や草花の描写には艶冶なうちにも野趣があり、ひそやかになにごとかを語りかけてくるのは確かである。「京兆逸民」という落款からみても、乾山が江戸へ下った六十九歳以後の作品となる。】

(『原色日本美術14 宗達と光琳(山根有三著)』の「作品解説114」)

上記の文中の(『源氏物語』の「野分」の段より取材した)の「野分」は、『源氏物語』第五十四帖の「野分」と混同されやすいので、これは、「賢木」(第十帖)の「野宮」(第二段)とすべきなのであろう。

九 さて、冒頭の「四季花鳥図屏風」左隻の、第四・五扇(面)に描かれている「楓」は、下記のアドレスで紹介した、「楓図」が、これまた念頭にあるものと解したい。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-08

尾形乾山筆「楓図」一幅 紙本着色 一〇九・八×四〇・四cm

「京兆七十八翁 紫翠深省写・『霊海』朱文方印」 MIHO MUSEUM蔵

「幾樹瓢零秋雨/裡千般爛熳夕/陽中」

↓

【同じ紅葉でもこちらは、縦長の画面に大きく枝とともに色づいた楓が描かれています。秋雨に濡れて葉は赤みが増し、さらに夕陽に照り映えていっそう赤々と風情は弥増しに増す。そんな詩意を受けてこの絵は描かれたのでしょう。幹にはたらし込みの技法も見られ、これぞ琳派といった絵になっています。ただし、画面上方の着賛は漢詩で、ここには乾山の文人的な部分が色濃く出ています。今にも枝につかんばかりの勢いで所狭しと記された筆づかいは、雄渾で迷いがなく、どこまでも「書の人」であった兼山らしさが滲み出ています。落款から乾山晩年、七十八歳の作と知れます。 】『乾山 琳派からモダンまで(求龍堂刊)』

十 しかし、冒頭に掲げたアドレスの「美術研究」(1957-03-13)所収「図版要項 尾形乾山筆四季花鳥図屏風(神奈川 川端康成氏蔵)」(山根有三稿)では、この「楓図」は、『源氏物語』(第五十四帖「総角(あげまき)」)の「大君と中君の姉妹を詠んだ薫中納言の次の歌が背景にある」(「小林太市郎」解)を紹介しているのである。

秋のけしきもしらづがほに あおき枝の

かたえはいとこく紅葉したるを

おなじえをわきてそめける山ひめに

いづれかふかき色ととはゞや

十一 これらの、「美術研究」(1957-03-13)所収「図版要項 尾形乾山筆四季花鳥図屏風(神奈川 川端康成氏蔵)」(山根有三稿)で紹介されている「小林太市郎」の『源氏物語』が背景にあるという鑑賞は、すべからく、「乾山の象徴論―花籠図」「乾山の象徴論―楓柳芦屏風」(『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』)などに収載されている。

十二 ここで、冒頭の「四季花鳥図屏風」(乾山筆)について、「乾山の象徴論―楓柳芦屏風」(『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』)の要点を原文のままに引用して置きたい。

㈠ 宇治の姫君たちの哀愁、夏秋の木のほとりの木草の姿を描いたもので、右方にやさしく臥しなびく柳のなよなよとしてしなだれかかる弱さは、さながら浮舟の君をおもわせる。その下に両手をひろげてそれを抱きかかえるようとする太い幹は、すなわち匂宮でなくてなんであろうか。(p180-190) ≫

ここで、次の「泉州逸民紫翠深省八十一写」の「逸民」ということに注目したい。

≪三 この「泉州逸民紫翠深省八十一写」の「泉州」とは、中国の「泉州」に因んでの、「京都・奈良・大阪」の「畿内」(山城・大和・摂津・河内・和泉)の「西国」を意味するものであろう。「逸民」は、その「西国(畿内)」からの「逸民・逸士」で、乾山終生の、乾山の全生涯を象徴するような二字である。「紫翠」は、その「西国(畿内)」の「京都」の、そして、そこで、勉学・修練・作家活動(その六十九年の前半生)をし続けた、そのエポックとなる「御室・鳴滝」の、その「紫翠」(山紫水明)な「紫翠」であり、その「深省」とは、その家兄たる「光琳」(光り輝く一代の「法橋」たる芸術家「日向の光琳」)に対する「深省(その「光琳」の背後の「光背」のような「日陰の深省」)という、その意識の表れの号であろう。そして、「八十一写」とは、亡くなる寛保三年(一七四三)六月二日以前の作ということなる。≫

ここで、この『崋山画譜』に登場する人物群像を、凡そ、時代史的に整理すると、次のとおりとなる。

(桃山時代~徳川時代前期)

「光悦」=「本阿弥 光悦(永禄元年(1558年)~ 寛永14年2月3日(1637年2月27日))」→ 京都上層町衆・寛永三筆の一人・琳派の創始者。

「滝本坊」=「松花堂昭乗(天正10年(1582年)~ 寛永16年9月18日(1639年10月14日))→京都僧侶・寛永三筆の一人。

(徳川時代前期~中期)

「立圃」=「雛屋立圃(文禄4年〈1595年〉~ 寛文9年9月30日〈1669年10月24日〉)→ 京都俳人(貞門系俳人、非談林誹諧)・画家(「俳画」の祖?=「崋山俳画譜」)。

「一蝶」=「英 一蝶(承応元年(1652年)~ 享保9年1月13日(1724年2月7日)→江戸町人・芸人、蕉門俳人(其角の知己=其角系俳人)・画家。

「許六」=「森川 許六(明暦2(1656)~正徳5年(1715))→ 武家(彦根藩)・蕉門俳人(芭蕉十哲の一人)・画家。

「深省」=「尾形 乾山( 寛文3年(1663年)~ 寛保3年6月2日(1743年7月22日)→京都・江戸・佐野の陶芸家(尾形光琳=琳派の大成者の実弟) → 号の一つに「京兆逸民」→「逸民(艶《やさ》隠者)の系譜者」の自称者?

(徳川時代中期)

「蕪村」=「与謝 蕪村(享保元年(1716年)~天明3年12月25日(1784年1月17日))→ 江戸時代中期の俳人(「蕉門中興俳諧指導者の一人)、文人画(南画)家の大成者の一人。

「俳画」(「俳諧ものの草画」の第一人者=自称)。同時代の文献に、「逸民」との評がある。→「逸民((艶《やさ》隠者)の系譜者」の「画(文人画)・俳(俳諧中興指導者)」二道の大成者?

「蕪村は父祖の家産を破敗(ははい)し、身を洒々落洛(しゃしゃらくらく)の域に置きて、神仏聖賢の教えに遠ざかり、名を沽(う)りて俗を引く逸民なり」(『嗚呼俟草(おこたりぐさ)・田宮仲宣著』)

(徳川時代後期)

「崋山」→≪ 1793.9.16~1841.10.11

江戸後期の三河国田原藩家老・南画家・蘭学者。名は定静(さだやす)。字は子安。通称登(のぼる)。崋山は号。田原藩士渡辺定通の子。江戸生れ。家計を助けるため画を学び,谷文晁(ぶんちょう)にみいだされて入門。沈南蘋(しんなんぴん)の影響をうけた花鳥画を描いたが,30歳頃から西洋画に心酔,西洋画の陰影表現と描線を主とした伝統的な表現を調和させ,独自の肖像画の様式を確立。「鷹見泉石像」(国宝)「市河米庵像」(重文)などを描き,洋画への傾倒や藩の海岸掛に任じられたことから蘭学研究に入り,小関三英(こせきさんえい)・高野長英(ちょうえい)らと交流しながら海外事情など新知識を摂取。これが幕府儒官林述斎(じゅつさい)とその一門の反感をかい,捕らえられて在所蟄居を命じられ(蛮社の獄),2年後自刃。≫(「出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」)→「俳画」というジャンルの命名者。

「渡辺崋山」その人は、いささかも、「逸民」という言葉を弄していないが、「蛮社の獄」の「田原藩(故郷)蟄居」の、その晩年の最期にあたっても、「退役願書」の「至仕(ちし))」=「逸民」(隠遁者=)は許されず、自刃することとなる。

ここで、改めて、「崋山俳画譜」の「俳画譜」の道筋というのは、その基本的なルートというのは、「立圃→深省(乾山)→蕪村→崋山」という流れということになる。

そして、この「深省(乾山)」の「俳諧」(発句=俳句・連句)というのは目にしないが、その「逸民」的な「文人画」(「大雅・蕪村」=大成者)の先駆者として、その画賛ものに、崋山は注目したというように解したい。

(参考その一) 漱石の「吾輩は猫である」(第二話・第三話)の「太平の逸民」周辺

file:///C:/Users/user/Downloads/CV_20230813_The_Basis_11_11.pdf

↓

夏目漱石『吾輩は猫である』における「逸民」表象(斉 金英稿)

(抜粋)

≪1. はじめに

夏目漱石『吾輩は猫である』(1905 年 1 月1906 年 8 月『ホトトギス』に連載)が読者に提示しているのは、非凡な猫である「吾輩」が面白おかしく語り描く「太平の逸民」の世界である。この作品は日露戦争の真っ最中、激戦で多くの将兵が命を落としているという情報に接していた読者に提供され、ひと時の「太平」な時空に読者を誘い、愛読され、長期連載された。作品の凡そ半分が日露戦争中に発表された。まさに血腥い殺戮の隣で都々逸を踊る効果を持つ小説である。では、殺伐とした戦争と昂揚する戦時ナショナリズムとかけ離れた、吞気で滑稽な、「太平の逸民」の会合は、なぜそこまで読者を引きつけたのであろうか。この問題を追究するために、この作品の「逸民」について検証することが重要である。

(以下略)

2. 「逸民」とは

中国の隠遁者の最初の列伝は『後漢書』に収められた「逸民列伝」5)である。この「逸民列伝」によると、「逸民」とは「我が道を守りとおすためには宮仕えを拒否する人物」や、

「官界、政治社会から逸脱した人々」であり、「自分の主義主張を貫くために」、「主君に仕えない」で、「政治社会から逸脱」していく知識人である。中国古来の隠遁思想の背景に政

治的抑圧や政局の不安定及び戦乱があり、生命の危険を感じ、あるいは自己の倫理的な節操

を守り抜くために本来仕官できる知識階級が仕官から身を退き、山野や田園で質素または貧乏な生活に甘んじることを志す。また、「仕官を望みながら、自分の主義主張をとおすために仕官から遠ざかる」「逸民」は、「はじめから仕官を拒否する『隠者』」7)と区別される場合もある。

つまり、「逸民」とは、明君のもとでの仕官なら望むが、政治的な暗黒時代では、節操、保身や消極的な政治的抵抗のために、政治社会の中心から物理的にまたは精神的に離れていく知識エリート階層のことを指している。このような意味で、「隠者」に比して「逸民」のほうがより一層政治に対する関心が強いと言える。「逸民」になること自体が消極的な社会批判として受け止めることができる。従って、「逸民」はより濃厚な社会性を示している。ただ、「隠者」と「逸民」は重なる部分が多く、同じ意味で解釈されている場合がほとんどである故、本稿では特にこの二つを厳密に区別しない。なお、「逸民」の形態も、山野に隠遁する、仕官せずに市井に隠遁する、仕官しながら政治社会的働きを極力減らして暮らすなどの様々なケースがある。

(以下略)かっこ

3. 日露戦争と「逸民」

3.1. 緊迫した年末年始と「逸民」

要するに主人も寒月も迷亭も太平の逸民で、彼等は糸瓜の如く風に吹かれて超然と澄し切つて居る様なものゝ、其実は矢張り娑婆気もあり慾気もある。競争の念、勝たう勝たうの心は彼等が日常の談笑中にもちらちらとほのめいて、一歩進めば彼等が平常罵倒して居る俗骨共と一つ穴の動物になるのは猫より見て気の毒の至りである。只其言語動作が普通の半可通の如く、文切り形の厭味を帯びてないのは聊かの取り得でもあらう。(8182 頁)

(以下略)

3.2. 苦沙弥の日記と日露戦争 (以下略)

3.3. 「不相変」の「太平の逸民の会合」(以下略)

4. 「逸民」というスタンス

4.1. 「偏屈」・「天然」 (以下略)

4.2. 「大和魂」批判 (以下略)

4.3. 「偏屈」という「隠れ蓑」(以下略)

4.4. 「天稟の奇人」たち (以下略)

5. 「吾輩」は「逸民」である

5.1. 非凡な「吾輩」 (以下略)

5.2. 「進化」する「吾輩」(以下略)

5.3. 「吾輩」の「逸民」的傾向

(前略)

世俗的な「働き」は往々にして利己的な打算の前提で行われることが多いので、他人に害

を及ぼすことが多く、国家という共同体の利益も損なうことになる。だから、「働きのない」

ことが他人と国家に及ぼす害がかえって少なくて済む、というのが「吾輩」の論理だと思わ

れる。そこに人間世界と宇宙との調和への観照と消極的な社会批判が込められている。猫は

「逸民」が「無用な長物」だと「誹謗」されることを拒否し、「逸民」こそが「上等」だと

主張する。これは、「吾輩」がすでに「逸民」の精神的な真髄を感得する境地にまで「進化」

したことを示している。

6. 真の「太平」

(前略)

結局、「吾輩」はビールを飲んで死ぬ。「竹林の七賢」をはじめ、陶淵明、李白など、中国

の歴史上の多くの「逸民」たちが酒に生き、酒に死んでいたことを考えると、この死に方も

いかにも「逸民」らしい。水甕に沈んで藻掻いていたときも、彼の精神は働いていた。苦し

いのは、「上がれないのは知れ切つて」いながら、「甕から上へあがりたい」(567 頁)から

だと。そして、藻掻くことをあきらめた途端に感じたのは「楽」である。それは、「日月を

切り落し、天地を粉韲して不可思議の太平に入る」(568 頁)境地である。「吾輩」は死ぬこ

とで究極の「太平の逸民」になる。こうして、「吾輩」は自身の「逸民」としての精神と猫

としての身体の引き裂かれたアポリアを乗り越えるのである。≫

(参考その二) 漱石の「拙」の世界(周辺)

http://chikata.net/?p=2813

(抜粋)

≪ 木瓜咲くや漱石拙を守るべく

この句は、陶淵明の詩「帰園田居」に出てくる「守拙帰園田」(拙を守って園田に帰る)が下敷きにされています。陶淵明と異なるのは、漱石の故郷は田園ではなく、東京という都市だったということです。子規は『墨汁一滴』でこう書いています。

《 漱石の内は牛込の喜久井町で田圃からは一丁か二丁しかへだたつてゐない処である。漱石は子供の時からそこに成長したのだ。余は漱石と二人田圃を散歩して早稲田から関口の方へ往たが大方六月頃の事であつたらう、そこらの水田に植ゑられたばかりの苗がそよいで居るのは誠に善い心持であつた。この時余が驚いた事は、漱石は、我々が平生喰ふ所の米はこの苗の実である事を知らなかつたといふ事である。》(正岡子規『墨汁一滴』)

つまり、漱石はそもそも稲の苗を見て「これは何の草だろう」という人なのです。そういう人間が、東京の高等師範学校の教師を辞職し、松山に一年、そして熊本へ赴任した自分に「拙を守るべく」と言い聞かせているわけです。この二重性に、漱石独自なユーモアが隠れているように思えます。

この句の鑑賞は『草枕』にある次の一節が、度々引き合いに出されます。

《 木瓜は面白い花である。枝は頑固で、かつて曲った事がない。そんなら真直かと云うと、けっして真直でもない。ただ真直な短かい枝に、真直な短かい枝が、ある角度で衝突して、斜に構えつつ全体が出来上っている。そこへ、紅だか白だか要領を得ぬ花が安閑と咲く。柔らかい葉さえちらちら着ける。評して見ると木瓜は花のうちで、愚かにして悟ったものであろう。世間には拙を守ると云う人がある。この人が来世に生れ変るときっと木瓜になる。余も木瓜になりたい。》(夏目漱石『草枕』)

(以下略) ≫

その『崋山俳画譜(鈴木三岳編)』の「序」(下記)に出てくる、「元禄のころ一蝶許六などあれども風韻は深省などまさり候」の、この「深省」は、「琳派」の大成者「尾形光琳」の実弟「尾形乾山」その人ということになる。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-07-26

≪ 俳諧絵は唯趣を第一義とといたし候。元禄のころ一蝶許六などあれども風韻は深省などまさり候。此風流の趣は古き所には無く、滝本坊、光悦など昉(はじま)りなるべし。はいかゐには立圃見事に候。近頃蕪村一流を昉(はじ)めおもしろく覚候。かれこれを思ひ合描くべし。すべておもしろかく気あしく、なるたけあしく描くべし,これを人にたとへ候に世事かしこくぬけめなく立板舞物のいひざまよきはあしく、世の事うとく訥弁に素朴なるが風流に見へ候通、この按排を御呑込あるべし。散人 ≫(『俳人の書画美術11 江戸の画人(鈴木進執筆・集英社))』所収「図版資料(森川昭稿)」に由っている。)

この「深省(尾形乾山)」に関しては、下記のアドレスで触れてきた。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-07-04

(再掲)

尾形乾山筆「四季花鳥図屏風」六曲一双 右隻 五島美術館(大東急記念文庫)蔵

尾形乾山筆「四季花鳥図屏風」六曲一双 左隻 五島美術館(大東急記念文庫)蔵

(各隻とも、一四三・九×三二六・二㎝)

↓

https://core.ac.uk/download/pdf/146899461.pdf

(メモ)

一 上記のアドレスは、「美術研究」(1957-03-13)所収「図版要項 尾形乾山筆四季花鳥図屏風(神奈川 川端康成氏蔵)」(山根有三稿)のものである。当時(1957=昭和32)は、ノーベル文学賞作家となる川端康成氏蔵のものであった。現在は、五島美術館(大東急記念文庫)蔵となっているが、昭和三十四年(一九五九)、五島美術館の前身の「大東急記念文庫」の創設者、五島慶太氏が亡くなる三カ月前に、川端康成氏より購入したとされている、尾形乾山作(絵画・陶器・書など)の中でも、その最右翼を飾る乾山の遺作にして大作の一作である。

二 上記に因ると、その「左隻」の第六扇(面)に「泉州逸民紫翠深省八十一写」の落款が施されており、そして、両隻共に「傳陸」の朱文円印と「霊海」の朱文方印が押印されているとのことである。

三 この「泉州逸民紫翠深省八十一写」の「泉州」とは、中国の「泉州」に因んでの、「京都・奈良・大阪」の「畿内」(山城・大和・摂津・河内・和泉)の「西国」を意味するものであろう。「逸民」は、その「西国(畿内)」からの「逸民・逸士」で、乾山終生の、乾山の全生涯を象徴するような二字である。「紫翠」は、その「西国(畿内)」の「京都」の、そして、そこで、勉学・修練・作家活動(その六十九年の前半生)をし続けた、そのエポックとなる「御室・鳴滝」の、その「紫翠」(山紫水明)な「紫翠」であり、その「深省」とは、その家兄たる「光琳」(光り輝く一代の「法橋」たる芸術家「日向の光琳」)に対する「深省(その「光琳」の背後の「光背」のような「日陰の深省」)という、その意識の表れの号であろう。そして、「八十一写」とは、亡くなる寛保三年(一七四三)六月二日以前の作ということなる。

四 さて両隻に押印されている「傳陸」については、上記(山根有三稿)の末尾に、「因みに印の『傳陸』は自筆書状に用いた署名の『扶陸』に通ずるものである」との記載があり、この「扶陸」とは、乾山の号の一つで、例えば、「扶陸泉州(日本国近畿(京都)」の「日本国」というような意味合いのものであろう。その上で、その「扶陸」に対する「傳陸」は、「中国大陸」、主として、その中国(明)の渡来僧・隠元の「禅宗」(黄檗宗)に関わり合いのあるものと解して置きたい。そして、もう一つの印章の「霊海」は、乾山の独照禅師(独照性円)から授かった禅号なのである。

五 乾山年譜(『東洋美術選書 乾山(佐藤雅彦著)』所収)の「元禄三(一六九〇)、二十八歳」の項に、「九月直指庵の独照性円と月潭道澄を習静堂に招き、詩偈を与えられる。独照より霊海の号を贈らる」とあり、爾来、乾山は、この「霊海」の禅号を終生用いて、亡くなるその没年の最期の、この大作にも、その禅号「霊海」の印章を用いているということになる。

六 ここで、あらためて、冒頭の「右隻」の第一扇(面)から第四扇(面)に描かれた「春柳」は、「京兆紫翠深省七十七歳写」の落款のある、次のものの延長線上にあるものなのであろう。

乾山筆「春柳図」(大和文華館蔵) 紙本墨画 二四・三×四五・三㎝

↑

http://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/yamato/shuppan/binotayori/pdf/112/1995_112_3.pdf

↓

ここに書かれている歌賛は、「露けさもありぬ 柳の朝ねがみ 人にもがなや 春のおもかげ」というもので、上記のアドレスの解説文によると、乾山の愛唱歌集の三条西実隆の『雪玉集』の「朝柳」の一首というのである。

そして、これらのことから、冒頭の右隻の柳の「優美な枝葉とのびあがった太い幹」は、『源氏物語』(「宇治十帖」第七帖「浮舟」)の、「なよなよとしてしなだれかかる『浮舟の君』と、両手をひろげて抱きかかえようとする『匂宮』を思わせる」との鑑賞(小林太市郎)を紹介している。

七 それに続けて、この左隻の「蛇籠と秋の草花」は、下記のアドレスなどで紹介した乾山の「花籠図」を念頭に置いたものとする鑑賞(小林太市郎)を紹介している。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-13

そして、それは、その「花籠図」の歌賛の、「花といへば千種ながらにあだならぬ色香にうつる野辺の露かな」(三条西実隆)から、『源氏物語』(第十帖「賢木(さかき)第二段(野の宮訪問と暁の別れ)」が、その背景にあるとする鑑賞(小林太市郎)なのである。そして、その鑑賞視点は、『源氏物語』(第十帖第二段第二節)の次のような光景のものなのであろう。

【 遥けき野辺を分け入りたまふより、いとものあはれなり。秋の花、みな衰へつつ、 浅茅が原も枯れ枯れなる虫の音に、 松風、すごく吹きあはせて、そのこととも聞き分かれぬ ほどに、物の音ども絶え絶え聞こえたる、いと 艶(えん)なり。】

尾形乾山筆「花籠図」一幅 四九・二×一一二・五cm 重要文化財 福岡市美術館蔵(旧松永美術館蔵)

八 この乾山の「花籠図」について、上記のアドレスで、次のような鑑賞(山根有三)を紹介した。

【「花といへは千種なからにあたならぬ色香にうつる野辺の露かな」と記すところから、「『源氏物語』の「野分」の段より取材したと考え、三つの花籠は王朝女性の濃艶な姿を象徴すると見る説がある。それはともかく、この籠や草花の描写には艶冶なうちにも野趣があり、ひそやかになにごとかを語りかけてくるのは確かである。「京兆逸民」という落款からみても、乾山が江戸へ下った六十九歳以後の作品となる。】

(『原色日本美術14 宗達と光琳(山根有三著)』の「作品解説114」)

上記の文中の(『源氏物語』の「野分」の段より取材した)の「野分」は、『源氏物語』第五十四帖の「野分」と混同されやすいので、これは、「賢木」(第十帖)の「野宮」(第二段)とすべきなのであろう。

九 さて、冒頭の「四季花鳥図屏風」左隻の、第四・五扇(面)に描かれている「楓」は、下記のアドレスで紹介した、「楓図」が、これまた念頭にあるものと解したい。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-08

尾形乾山筆「楓図」一幅 紙本着色 一〇九・八×四〇・四cm

「京兆七十八翁 紫翠深省写・『霊海』朱文方印」 MIHO MUSEUM蔵

「幾樹瓢零秋雨/裡千般爛熳夕/陽中」

↓

【同じ紅葉でもこちらは、縦長の画面に大きく枝とともに色づいた楓が描かれています。秋雨に濡れて葉は赤みが増し、さらに夕陽に照り映えていっそう赤々と風情は弥増しに増す。そんな詩意を受けてこの絵は描かれたのでしょう。幹にはたらし込みの技法も見られ、これぞ琳派といった絵になっています。ただし、画面上方の着賛は漢詩で、ここには乾山の文人的な部分が色濃く出ています。今にも枝につかんばかりの勢いで所狭しと記された筆づかいは、雄渾で迷いがなく、どこまでも「書の人」であった兼山らしさが滲み出ています。落款から乾山晩年、七十八歳の作と知れます。 】『乾山 琳派からモダンまで(求龍堂刊)』

十 しかし、冒頭に掲げたアドレスの「美術研究」(1957-03-13)所収「図版要項 尾形乾山筆四季花鳥図屏風(神奈川 川端康成氏蔵)」(山根有三稿)では、この「楓図」は、『源氏物語』(第五十四帖「総角(あげまき)」)の「大君と中君の姉妹を詠んだ薫中納言の次の歌が背景にある」(「小林太市郎」解)を紹介しているのである。

秋のけしきもしらづがほに あおき枝の

かたえはいとこく紅葉したるを

おなじえをわきてそめける山ひめに

いづれかふかき色ととはゞや

十一 これらの、「美術研究」(1957-03-13)所収「図版要項 尾形乾山筆四季花鳥図屏風(神奈川 川端康成氏蔵)」(山根有三稿)で紹介されている「小林太市郎」の『源氏物語』が背景にあるという鑑賞は、すべからく、「乾山の象徴論―花籠図」「乾山の象徴論―楓柳芦屏風」(『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』)などに収載されている。

十二 ここで、冒頭の「四季花鳥図屏風」(乾山筆)について、「乾山の象徴論―楓柳芦屏風」(『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』)の要点を原文のままに引用して置きたい。

㈠ 宇治の姫君たちの哀愁、夏秋の木のほとりの木草の姿を描いたもので、右方にやさしく臥しなびく柳のなよなよとしてしなだれかかる弱さは、さながら浮舟の君をおもわせる。その下に両手をひろげてそれを抱きかかえるようとする太い幹は、すなわち匂宮でなくてなんであろうか。(p180-190) ≫

ここで、次の「泉州逸民紫翠深省八十一写」の「逸民」ということに注目したい。

≪三 この「泉州逸民紫翠深省八十一写」の「泉州」とは、中国の「泉州」に因んでの、「京都・奈良・大阪」の「畿内」(山城・大和・摂津・河内・和泉)の「西国」を意味するものであろう。「逸民」は、その「西国(畿内)」からの「逸民・逸士」で、乾山終生の、乾山の全生涯を象徴するような二字である。「紫翠」は、その「西国(畿内)」の「京都」の、そして、そこで、勉学・修練・作家活動(その六十九年の前半生)をし続けた、そのエポックとなる「御室・鳴滝」の、その「紫翠」(山紫水明)な「紫翠」であり、その「深省」とは、その家兄たる「光琳」(光り輝く一代の「法橋」たる芸術家「日向の光琳」)に対する「深省(その「光琳」の背後の「光背」のような「日陰の深省」)という、その意識の表れの号であろう。そして、「八十一写」とは、亡くなる寛保三年(一七四三)六月二日以前の作ということなる。≫

ここで、この『崋山画譜』に登場する人物群像を、凡そ、時代史的に整理すると、次のとおりとなる。

(桃山時代~徳川時代前期)

「光悦」=「本阿弥 光悦(永禄元年(1558年)~ 寛永14年2月3日(1637年2月27日))」→ 京都上層町衆・寛永三筆の一人・琳派の創始者。

「滝本坊」=「松花堂昭乗(天正10年(1582年)~ 寛永16年9月18日(1639年10月14日))→京都僧侶・寛永三筆の一人。

(徳川時代前期~中期)

「立圃」=「雛屋立圃(文禄4年〈1595年〉~ 寛文9年9月30日〈1669年10月24日〉)→ 京都俳人(貞門系俳人、非談林誹諧)・画家(「俳画」の祖?=「崋山俳画譜」)。

「一蝶」=「英 一蝶(承応元年(1652年)~ 享保9年1月13日(1724年2月7日)→江戸町人・芸人、蕉門俳人(其角の知己=其角系俳人)・画家。

「許六」=「森川 許六(明暦2(1656)~正徳5年(1715))→ 武家(彦根藩)・蕉門俳人(芭蕉十哲の一人)・画家。

「深省」=「尾形 乾山( 寛文3年(1663年)~ 寛保3年6月2日(1743年7月22日)→京都・江戸・佐野の陶芸家(尾形光琳=琳派の大成者の実弟) → 号の一つに「京兆逸民」→「逸民(艶《やさ》隠者)の系譜者」の自称者?

(徳川時代中期)

「蕪村」=「与謝 蕪村(享保元年(1716年)~天明3年12月25日(1784年1月17日))→ 江戸時代中期の俳人(「蕉門中興俳諧指導者の一人)、文人画(南画)家の大成者の一人。

「俳画」(「俳諧ものの草画」の第一人者=自称)。同時代の文献に、「逸民」との評がある。→「逸民((艶《やさ》隠者)の系譜者」の「画(文人画)・俳(俳諧中興指導者)」二道の大成者?

「蕪村は父祖の家産を破敗(ははい)し、身を洒々落洛(しゃしゃらくらく)の域に置きて、神仏聖賢の教えに遠ざかり、名を沽(う)りて俗を引く逸民なり」(『嗚呼俟草(おこたりぐさ)・田宮仲宣著』)

(徳川時代後期)

「崋山」→≪ 1793.9.16~1841.10.11

江戸後期の三河国田原藩家老・南画家・蘭学者。名は定静(さだやす)。字は子安。通称登(のぼる)。崋山は号。田原藩士渡辺定通の子。江戸生れ。家計を助けるため画を学び,谷文晁(ぶんちょう)にみいだされて入門。沈南蘋(しんなんぴん)の影響をうけた花鳥画を描いたが,30歳頃から西洋画に心酔,西洋画の陰影表現と描線を主とした伝統的な表現を調和させ,独自の肖像画の様式を確立。「鷹見泉石像」(国宝)「市河米庵像」(重文)などを描き,洋画への傾倒や藩の海岸掛に任じられたことから蘭学研究に入り,小関三英(こせきさんえい)・高野長英(ちょうえい)らと交流しながら海外事情など新知識を摂取。これが幕府儒官林述斎(じゅつさい)とその一門の反感をかい,捕らえられて在所蟄居を命じられ(蛮社の獄),2年後自刃。≫(「出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」)→「俳画」というジャンルの命名者。

「渡辺崋山」その人は、いささかも、「逸民」という言葉を弄していないが、「蛮社の獄」の「田原藩(故郷)蟄居」の、その晩年の最期にあたっても、「退役願書」の「至仕(ちし))」=「逸民」(隠遁者=)は許されず、自刃することとなる。

ここで、改めて、「崋山俳画譜」の「俳画譜」の道筋というのは、その基本的なルートというのは、「立圃→深省(乾山)→蕪村→崋山」という流れということになる。

そして、この「深省(乾山)」の「俳諧」(発句=俳句・連句)というのは目にしないが、その「逸民」的な「文人画」(「大雅・蕪村」=大成者)の先駆者として、その画賛ものに、崋山は注目したというように解したい。

(参考その一) 漱石の「吾輩は猫である」(第二話・第三話)の「太平の逸民」周辺

file:///C:/Users/user/Downloads/CV_20230813_The_Basis_11_11.pdf

↓

夏目漱石『吾輩は猫である』における「逸民」表象(斉 金英稿)

(抜粋)

≪1. はじめに

夏目漱石『吾輩は猫である』(1905 年 1 月1906 年 8 月『ホトトギス』に連載)が読者に提示しているのは、非凡な猫である「吾輩」が面白おかしく語り描く「太平の逸民」の世界である。この作品は日露戦争の真っ最中、激戦で多くの将兵が命を落としているという情報に接していた読者に提供され、ひと時の「太平」な時空に読者を誘い、愛読され、長期連載された。作品の凡そ半分が日露戦争中に発表された。まさに血腥い殺戮の隣で都々逸を踊る効果を持つ小説である。では、殺伐とした戦争と昂揚する戦時ナショナリズムとかけ離れた、吞気で滑稽な、「太平の逸民」の会合は、なぜそこまで読者を引きつけたのであろうか。この問題を追究するために、この作品の「逸民」について検証することが重要である。

(以下略)

2. 「逸民」とは

中国の隠遁者の最初の列伝は『後漢書』に収められた「逸民列伝」5)である。この「逸民列伝」によると、「逸民」とは「我が道を守りとおすためには宮仕えを拒否する人物」や、

「官界、政治社会から逸脱した人々」であり、「自分の主義主張を貫くために」、「主君に仕えない」で、「政治社会から逸脱」していく知識人である。中国古来の隠遁思想の背景に政

治的抑圧や政局の不安定及び戦乱があり、生命の危険を感じ、あるいは自己の倫理的な節操

を守り抜くために本来仕官できる知識階級が仕官から身を退き、山野や田園で質素または貧乏な生活に甘んじることを志す。また、「仕官を望みながら、自分の主義主張をとおすために仕官から遠ざかる」「逸民」は、「はじめから仕官を拒否する『隠者』」7)と区別される場合もある。

つまり、「逸民」とは、明君のもとでの仕官なら望むが、政治的な暗黒時代では、節操、保身や消極的な政治的抵抗のために、政治社会の中心から物理的にまたは精神的に離れていく知識エリート階層のことを指している。このような意味で、「隠者」に比して「逸民」のほうがより一層政治に対する関心が強いと言える。「逸民」になること自体が消極的な社会批判として受け止めることができる。従って、「逸民」はより濃厚な社会性を示している。ただ、「隠者」と「逸民」は重なる部分が多く、同じ意味で解釈されている場合がほとんどである故、本稿では特にこの二つを厳密に区別しない。なお、「逸民」の形態も、山野に隠遁する、仕官せずに市井に隠遁する、仕官しながら政治社会的働きを極力減らして暮らすなどの様々なケースがある。

(以下略)かっこ

3. 日露戦争と「逸民」

3.1. 緊迫した年末年始と「逸民」

要するに主人も寒月も迷亭も太平の逸民で、彼等は糸瓜の如く風に吹かれて超然と澄し切つて居る様なものゝ、其実は矢張り娑婆気もあり慾気もある。競争の念、勝たう勝たうの心は彼等が日常の談笑中にもちらちらとほのめいて、一歩進めば彼等が平常罵倒して居る俗骨共と一つ穴の動物になるのは猫より見て気の毒の至りである。只其言語動作が普通の半可通の如く、文切り形の厭味を帯びてないのは聊かの取り得でもあらう。(8182 頁)

(以下略)

3.2. 苦沙弥の日記と日露戦争 (以下略)

3.3. 「不相変」の「太平の逸民の会合」(以下略)

4. 「逸民」というスタンス

4.1. 「偏屈」・「天然」 (以下略)

4.2. 「大和魂」批判 (以下略)

4.3. 「偏屈」という「隠れ蓑」(以下略)

4.4. 「天稟の奇人」たち (以下略)

5. 「吾輩」は「逸民」である

5.1. 非凡な「吾輩」 (以下略)

5.2. 「進化」する「吾輩」(以下略)

5.3. 「吾輩」の「逸民」的傾向

(前略)

世俗的な「働き」は往々にして利己的な打算の前提で行われることが多いので、他人に害

を及ぼすことが多く、国家という共同体の利益も損なうことになる。だから、「働きのない」

ことが他人と国家に及ぼす害がかえって少なくて済む、というのが「吾輩」の論理だと思わ

れる。そこに人間世界と宇宙との調和への観照と消極的な社会批判が込められている。猫は

「逸民」が「無用な長物」だと「誹謗」されることを拒否し、「逸民」こそが「上等」だと

主張する。これは、「吾輩」がすでに「逸民」の精神的な真髄を感得する境地にまで「進化」

したことを示している。

6. 真の「太平」

(前略)

結局、「吾輩」はビールを飲んで死ぬ。「竹林の七賢」をはじめ、陶淵明、李白など、中国

の歴史上の多くの「逸民」たちが酒に生き、酒に死んでいたことを考えると、この死に方も

いかにも「逸民」らしい。水甕に沈んで藻掻いていたときも、彼の精神は働いていた。苦し

いのは、「上がれないのは知れ切つて」いながら、「甕から上へあがりたい」(567 頁)から

だと。そして、藻掻くことをあきらめた途端に感じたのは「楽」である。それは、「日月を

切り落し、天地を粉韲して不可思議の太平に入る」(568 頁)境地である。「吾輩」は死ぬこ

とで究極の「太平の逸民」になる。こうして、「吾輩」は自身の「逸民」としての精神と猫

としての身体の引き裂かれたアポリアを乗り越えるのである。≫

(参考その二) 漱石の「拙」の世界(周辺)

http://chikata.net/?p=2813

(抜粋)

≪ 木瓜咲くや漱石拙を守るべく

この句は、陶淵明の詩「帰園田居」に出てくる「守拙帰園田」(拙を守って園田に帰る)が下敷きにされています。陶淵明と異なるのは、漱石の故郷は田園ではなく、東京という都市だったということです。子規は『墨汁一滴』でこう書いています。

《 漱石の内は牛込の喜久井町で田圃からは一丁か二丁しかへだたつてゐない処である。漱石は子供の時からそこに成長したのだ。余は漱石と二人田圃を散歩して早稲田から関口の方へ往たが大方六月頃の事であつたらう、そこらの水田に植ゑられたばかりの苗がそよいで居るのは誠に善い心持であつた。この時余が驚いた事は、漱石は、我々が平生喰ふ所の米はこの苗の実である事を知らなかつたといふ事である。》(正岡子規『墨汁一滴』)

つまり、漱石はそもそも稲の苗を見て「これは何の草だろう」という人なのです。そういう人間が、東京の高等師範学校の教師を辞職し、松山に一年、そして熊本へ赴任した自分に「拙を守るべく」と言い聞かせているわけです。この二重性に、漱石独自なユーモアが隠れているように思えます。

この句の鑑賞は『草枕』にある次の一節が、度々引き合いに出されます。

《 木瓜は面白い花である。枝は頑固で、かつて曲った事がない。そんなら真直かと云うと、けっして真直でもない。ただ真直な短かい枝に、真直な短かい枝が、ある角度で衝突して、斜に構えつつ全体が出来上っている。そこへ、紅だか白だか要領を得ぬ花が安閑と咲く。柔らかい葉さえちらちら着ける。評して見ると木瓜は花のうちで、愚かにして悟ったものであろう。世間には拙を守ると云う人がある。この人が来世に生れ変るときっと木瓜になる。余も木瓜になりたい。》(夏目漱石『草枕』)

(以下略) ≫

コメント 0