「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その八) [漱石・東洋城・寅彦]

その八「明治四十三年(一九一〇)」

[漱石・四十三歳、3月~6月、「門」、6月、胃潰瘍のため長与胃腸病院に入院。8月、伊豆修善寺温泉に転地療養、大量の吐血のため危篤状態に陥る。10月~翌2月、「思ひ出す事など。]

2124 秋の江に打ち込む杭の響かな (同上。※「思ひ出す事など(五)」で触れている句。)

[これは生き返ってから約十日ばかりしてふとできた句である。澄み渡る秋の空、広き江、遠くよりする杭の響、この三つの事相(じそう)に相応したような情調が当時絶えずわが微かすかなる頭の中を徂徠(そらい)した事はいまだに覚えている。「思ひ出す事など(五)」]

2127 秋の空浅黄に澄めり杉に斧 (同上)

[これも同じ心の耽(ふけ)りを他(ほか)の言葉で云い現したものである。「思ひ出す事など(五)」]

2123 別るゝるや夢一筋の天の川 (同上)

[何という意味かその時も知らず、今でも分らないが、あるいは仄(ほのか)に東洋城(とうようじょう)と別れる折の連想が夢のような頭の中に這回(はいまわっ)て、恍惚(こうこつ)とでき上ったものではないかと思う。当時の余は西洋の語にほとんど見当らぬ風流と云う趣をのみ愛していた。その風流のうちでもここに挙(あげ)た句に現れるような一種の趣だけをとくに愛していた。「思ひ出す事など(五)」]

2125 秋風や唐紅(からくれない)の咽喉仏 (同上)

[という句はむしろ実況であるが、何だか殺気があって含蓄(がんちく)が足りなくて、口に浮かんだ時からすでに変な心持がした。「思ひ出す事など(五)」]

※2242 有る程の菊抛(な)げ入れよ棺の中(同上。「思ひ出す事など(七)」で触れている句。)

[人間の生死も人間を本位とする吾らから云えば大事件に相違ないが、しばらく立場を易(かえ)て、自己が自然になり済ました気分で観察したら、ただ至当(しとう)の成行で、そこに喜びそこに悲しむ理窟(りくつ)は毫(ごう)も存在していないだろう。

こう考えた時、余ははなはだ心細くなった。またはなはだつまらなくなった。そこでことさらに気分を易えて、この間大磯(おおいそ)で亡なくなった大塚夫人の事を思い出しながら、夫人のために手向(たむけ)の句を作った。※「思ひ出す事など(七)」}

※『思ひ出す事など(一)~(三十三)』

https://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/792_14937.html

「※2242 有る程の菊抛(な)げ入れよ棺の中」周辺

「大塚楠緒子」(「漱石と大塚楠緒子」)

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201807230000/

[門人の内田百閒は、『漱石俳句鑑賞』で、この句について「夫人の訃は、先生に取っては、その大学時代の学友である所の大塚博士の夫人の夙き死を悼まれる気持の外に、また夫人の文をおしむ念も一しお強かったことと思われるのである。前掲の句は、そういうわけでつくられた哀悼の句であって、故人に対する先生の愛情の感じが情味あふるる句調に盛られている。「有る程の」というのは、あるだけの、ありったけのという意味、いくらでも、いくらでも、ありったけの菊を手向けとしてお棺の中へ入れて上げてくれ、という迫った感じを、それに応じた句格を以て詠ってある。愛惜しても愛惜しても及ばないという気持を、「秋」の象徴の如き菊花に託し、更にその菊を棺の中に抛げ入れるということに尽きない哀悼の情を託せられたのである」と書きました。](「漱石と大塚楠緒子」)

「修善寺温泉」(「漱石と温泉14/修善寺温泉」)

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201909140000/

[ 宮様の御立のあとや温泉の秋(漱石「明治43」)

明治43年8月6日から10月11日にかけて、転地療養のために伊豆修善寺温泉の菊屋別館(現菊屋)を訪れています。

門下の松根東洋城が、当時、宮内省式部官であり、北白川宮のお付きのために修善寺に出かける予定がありました。伊豆半島最古の温泉地といわれる修善寺温泉は、弘法大師が見つけたという「独鈷の湯」や、源頼家が幽閉された古刹・修禅寺をはじめとする源氏の興亡の舞台にもなり、しかも自然豊かな桂川渓谷に位置するところから、漱石が療養の舞台に選んだのも、当然といえるほどの場所でした。(後略) ](「漱石と温泉14/修善寺温泉」)

[東洋城・三十三歳。北白川宮御用掛兼職。八月、漱石と修善寺に赴いた。修善寺で漱石は吐血、重態となった。『東洋城全句集(上)』では「修善寺大患 二十四句」が収載されている。]

秋立つや何の胃の腑の滞り(前書「先生病む」)

又しては残暑の布団脱ぐや干す(前書「一日の公務を了へてより夜々行く」)

師の病訪ふて帰るや滝の月(前書「本館の通ひ路は白糸の滝を過ぐ、ある夜」)

程ヶ谷で遅れし汽車や秋の雨(前書「漱石先生還る。十二句、十月十一日、横浜駅に先生を待つ)

多勢で担架かきけり秋の雨(前書「人々三島駅乗替の騒動など語る」)

久々の秋の夕日の晴れにけり(前書「病室より 六句。面会謝絶の立札に関所潜りするのは病用家用に余儀なき特許に依る。頼まれたバクを提げ其他の用向を抱えて通る。枕を埋める堆書裏に静臥の漱石先生の顔色が此間内とは異なつた縁に射す日と共に鮮かだ」)

病院や消灯十時夜半の秋(前書「謝客は医の厳命で又自分の僥倖、神身を安静にしつゝ此機会を利用して読書三昧に入る。と浮世の人々に告げて呉れ、其内「朝日」に何か書くよ。ナチュラル、モーラルス」に色鉛筆が挟まれたまゝ灯の下に))

[寅彦・三十三歳。十月、ゲッチンゲン大学に学ぶ。]→(『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。)]

(再掲・抜粋)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/archive/c2306351243-1

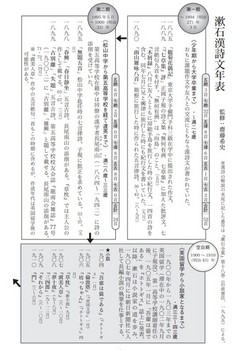

【(参考その一) 「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」(抜粋)

第一期〜 1894(明治27)年3 月 → 「修養期」

《少年期から大学卒業まで》・〜満二七歳

おもに課題作文や友人との交流にともなう漢詩文が書かれていた。

第二期1895 年 5 月〜 1900(明治33)年 → 「俳句の時代」

《松山中学から第五高等学校を経て渡英まで》・満二八歳〜三三歳

第五高等学校在籍中は同僚の漢学者長尾雨山(ながおうざん)(一八六四〜一九四二)に詩の添削を受けていた。

空白期1900 〜 1910(明治 43)年 → 「作家(小説)の時代」

《英国留学から小説家となるまで》・満三三〜四三歳

一九〇〇年から一九〇三年までの英国留学(滞在中の一九〇二年九月に子規没)、第一高等学校講師着任の後、一九〇五年一月に「吾輩は猫である」を「ホトトギス」誌上に発表。

以降、漱石は小説家の道を歩み、一九〇七年四月には朝日新聞社に入社して長編小説の執筆を仕事とする。

第三期1910(明治43)年 7 〜10 月 → 「病臥・転換期」

《修禅寺大患前後》・満四三歳

胃潰瘍による入院を機に再び詩を作り始める。とくに修禅寺大患後の作が多い。

第四期1912 年 5 月〜 1916(大正5)年春 →「漢詩(南画)の時代」

《詩と画の世界》・満四五〜四九歳

この時期の漱石は好んで南画を描くようになり、しばしば自ら詩を題した。また、人に求められて書いた作も少なくない。

第五期1916(大正 5)年 8 月〜 11 月20 日 「最晩年期」

《『明暗』執筆期》・満四九歳

七言律詩を作ることを日課とし、生涯で最も集中して詩が作られた時期。 】

[漱石・四十三歳、3月~6月、「門」、6月、胃潰瘍のため長与胃腸病院に入院。8月、伊豆修善寺温泉に転地療養、大量の吐血のため危篤状態に陥る。10月~翌2月、「思ひ出す事など。]

2124 秋の江に打ち込む杭の響かな (同上。※「思ひ出す事など(五)」で触れている句。)

[これは生き返ってから約十日ばかりしてふとできた句である。澄み渡る秋の空、広き江、遠くよりする杭の響、この三つの事相(じそう)に相応したような情調が当時絶えずわが微かすかなる頭の中を徂徠(そらい)した事はいまだに覚えている。「思ひ出す事など(五)」]

2127 秋の空浅黄に澄めり杉に斧 (同上)

[これも同じ心の耽(ふけ)りを他(ほか)の言葉で云い現したものである。「思ひ出す事など(五)」]

2123 別るゝるや夢一筋の天の川 (同上)

[何という意味かその時も知らず、今でも分らないが、あるいは仄(ほのか)に東洋城(とうようじょう)と別れる折の連想が夢のような頭の中に這回(はいまわっ)て、恍惚(こうこつ)とでき上ったものではないかと思う。当時の余は西洋の語にほとんど見当らぬ風流と云う趣をのみ愛していた。その風流のうちでもここに挙(あげ)た句に現れるような一種の趣だけをとくに愛していた。「思ひ出す事など(五)」]

2125 秋風や唐紅(からくれない)の咽喉仏 (同上)

[という句はむしろ実況であるが、何だか殺気があって含蓄(がんちく)が足りなくて、口に浮かんだ時からすでに変な心持がした。「思ひ出す事など(五)」]

※2242 有る程の菊抛(な)げ入れよ棺の中(同上。「思ひ出す事など(七)」で触れている句。)

[人間の生死も人間を本位とする吾らから云えば大事件に相違ないが、しばらく立場を易(かえ)て、自己が自然になり済ました気分で観察したら、ただ至当(しとう)の成行で、そこに喜びそこに悲しむ理窟(りくつ)は毫(ごう)も存在していないだろう。

こう考えた時、余ははなはだ心細くなった。またはなはだつまらなくなった。そこでことさらに気分を易えて、この間大磯(おおいそ)で亡なくなった大塚夫人の事を思い出しながら、夫人のために手向(たむけ)の句を作った。※「思ひ出す事など(七)」}

※『思ひ出す事など(一)~(三十三)』

https://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/792_14937.html

「※2242 有る程の菊抛(な)げ入れよ棺の中」周辺

「大塚楠緒子」(「漱石と大塚楠緒子」)

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201807230000/

[門人の内田百閒は、『漱石俳句鑑賞』で、この句について「夫人の訃は、先生に取っては、その大学時代の学友である所の大塚博士の夫人の夙き死を悼まれる気持の外に、また夫人の文をおしむ念も一しお強かったことと思われるのである。前掲の句は、そういうわけでつくられた哀悼の句であって、故人に対する先生の愛情の感じが情味あふるる句調に盛られている。「有る程の」というのは、あるだけの、ありったけのという意味、いくらでも、いくらでも、ありったけの菊を手向けとしてお棺の中へ入れて上げてくれ、という迫った感じを、それに応じた句格を以て詠ってある。愛惜しても愛惜しても及ばないという気持を、「秋」の象徴の如き菊花に託し、更にその菊を棺の中に抛げ入れるということに尽きない哀悼の情を託せられたのである」と書きました。](「漱石と大塚楠緒子」)

「修善寺温泉」(「漱石と温泉14/修善寺温泉」)

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201909140000/

[ 宮様の御立のあとや温泉の秋(漱石「明治43」)

明治43年8月6日から10月11日にかけて、転地療養のために伊豆修善寺温泉の菊屋別館(現菊屋)を訪れています。

門下の松根東洋城が、当時、宮内省式部官であり、北白川宮のお付きのために修善寺に出かける予定がありました。伊豆半島最古の温泉地といわれる修善寺温泉は、弘法大師が見つけたという「独鈷の湯」や、源頼家が幽閉された古刹・修禅寺をはじめとする源氏の興亡の舞台にもなり、しかも自然豊かな桂川渓谷に位置するところから、漱石が療養の舞台に選んだのも、当然といえるほどの場所でした。(後略) ](「漱石と温泉14/修善寺温泉」)

[東洋城・三十三歳。北白川宮御用掛兼職。八月、漱石と修善寺に赴いた。修善寺で漱石は吐血、重態となった。『東洋城全句集(上)』では「修善寺大患 二十四句」が収載されている。]

秋立つや何の胃の腑の滞り(前書「先生病む」)

又しては残暑の布団脱ぐや干す(前書「一日の公務を了へてより夜々行く」)

師の病訪ふて帰るや滝の月(前書「本館の通ひ路は白糸の滝を過ぐ、ある夜」)

程ヶ谷で遅れし汽車や秋の雨(前書「漱石先生還る。十二句、十月十一日、横浜駅に先生を待つ)

多勢で担架かきけり秋の雨(前書「人々三島駅乗替の騒動など語る」)

久々の秋の夕日の晴れにけり(前書「病室より 六句。面会謝絶の立札に関所潜りするのは病用家用に余儀なき特許に依る。頼まれたバクを提げ其他の用向を抱えて通る。枕を埋める堆書裏に静臥の漱石先生の顔色が此間内とは異なつた縁に射す日と共に鮮かだ」)

病院や消灯十時夜半の秋(前書「謝客は医の厳命で又自分の僥倖、神身を安静にしつゝ此機会を利用して読書三昧に入る。と浮世の人々に告げて呉れ、其内「朝日」に何か書くよ。ナチュラル、モーラルス」に色鉛筆が挟まれたまゝ灯の下に))

[寅彦・三十三歳。十月、ゲッチンゲン大学に学ぶ。]→(『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。)]

(再掲・抜粋)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/archive/c2306351243-1

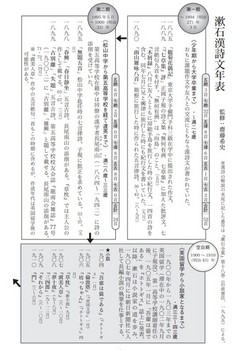

【(参考その一) 「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」(抜粋)

第一期〜 1894(明治27)年3 月 → 「修養期」

《少年期から大学卒業まで》・〜満二七歳

おもに課題作文や友人との交流にともなう漢詩文が書かれていた。

第二期1895 年 5 月〜 1900(明治33)年 → 「俳句の時代」

《松山中学から第五高等学校を経て渡英まで》・満二八歳〜三三歳

第五高等学校在籍中は同僚の漢学者長尾雨山(ながおうざん)(一八六四〜一九四二)に詩の添削を受けていた。

空白期1900 〜 1910(明治 43)年 → 「作家(小説)の時代」

《英国留学から小説家となるまで》・満三三〜四三歳

一九〇〇年から一九〇三年までの英国留学(滞在中の一九〇二年九月に子規没)、第一高等学校講師着任の後、一九〇五年一月に「吾輩は猫である」を「ホトトギス」誌上に発表。

以降、漱石は小説家の道を歩み、一九〇七年四月には朝日新聞社に入社して長編小説の執筆を仕事とする。

第三期1910(明治43)年 7 〜10 月 → 「病臥・転換期」

《修禅寺大患前後》・満四三歳

胃潰瘍による入院を機に再び詩を作り始める。とくに修禅寺大患後の作が多い。

第四期1912 年 5 月〜 1916(大正5)年春 →「漢詩(南画)の時代」

《詩と画の世界》・満四五〜四九歳

この時期の漱石は好んで南画を描くようになり、しばしば自ら詩を題した。また、人に求められて書いた作も少なくない。

第五期1916(大正 5)年 8 月〜 11 月20 日 「最晩年期」

《『明暗』執筆期》・満四九歳

七言律詩を作ることを日課とし、生涯で最も集中して詩が作られた時期。 】