「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その十二) [漱石・東洋城・寅彦]

その十二「大正三年(一九一四)」

[漱石・四十七歳。大正3(1914)3月「私の個人主義」(『輔人会雑誌』)4月~8月 「こゝろ」]

2345 錦絵に此春雨や八代目

[八代目は、歌舞伎役者の八代目市川団十郎。美貌と愛敬で江戸の婦女子の絶大な人気を集めた。独身のまま三十二歳で自殺。その容姿は数多くの錦絵に描かれ後世にまで伝えられた。

「八代目市川團十郎涅槃図の見立絵、死絵」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E5%B7%9D%E5%9C%98%E5%8D%81%E9%83%8E_%288%E4%BB%A3%E7%9B%AE%29#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Journey_to_the_Nirvana,_ICHIKAWA_DanjuroVIII.jpg ]

2346 京楽の水注(みずさし)買ふや春の町

[京洛(きょうらく)は陶器の楽焼。千利休の指導で始まったといい、手でかたちを作り、低い火度で焼く。]

2348 春の夜や妻に教はる荻江節

[荻江節は三味線唄の節の一つ。江戸長唄に上方長唄の曲節を交え、長唄から一派をなした。十八世紀半ばに荻江霞友が興した。

恋川春町画・作『吉原大通会(よしわらだいつうえ)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9892509

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-05-03

(抜粋)

≪上記の図の花魁の右脇の立膝をしている方が、初代荻江露友のようで、その右脇の三味線を弾いているのは芸者衆であろう。そして、その芸者衆から左周りに花魁まで大通(お大尽)衆が並び、中央の荻江露友と正面向きになっている武士風の大通は、蝶四(朝四大尽=佐藤晩得)のように思われる。この場面は、荻江節の初代荻江露友より、自分の作詞した「九月がや」の節付けなどの指導を受けているように解して置きたい。≫

2362 小座敷の一中は誰梅に月

[一中(いっちゅう)は一中節を語る人。一中節は京浄瑠璃の一派。 ]

2366 売茶翁花に隠るゝ身なりけり

〔売茶翁=「売茶翁(ばいさおう、まいさおう、延宝3年5月16日(1675年7月8日) - 宝暦13年7月16日(1763年8月24日))は、江戸時代の黄檗宗の僧。煎茶の中興の祖。本名は柴山元昭、幼名は菊泉。法名は月海で、還俗後は高遊外(こうゆうがい)とも称した。」

(「ウィキペディア」)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2017-05-20

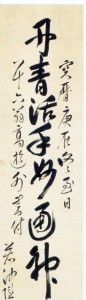

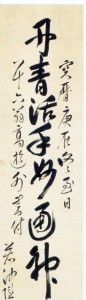

「一行書/丹青活手妙通神/売茶翁作」

「若冲は、この一行書の「丹青活手妙通神(丹青活手の妙神に通ず)」の七文字を二行にわかって印刻し、生涯にわたってそれを使用し続けた。」 ]

2373 経政の琵琶に御室の朧かな

[経政(つねまさ)は平経政。御室(おむろ)は仁和寺。謡曲「経政」を踏まえた句。『虞美人草(三)』に「御室の御所の春寒に、銘は給はる琵琶の風流は知る筈がない」とある。]

2380 ちらちらと陽炎立ちぬ猫の塚

[猫の塚は猫の墓である。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-18

「漱石『猫』句五句選

https://nekohon.jp/neko-wp/bunken-natsumesouseki/

里の子の猫加えけり涅槃像 (漱石・30歳「明治29年(1896)」)

行く年や猫うづくまる膝の上 (漱石・32歳「明治31年(1898)」)

朝がおの葉影に猫の目玉かな (漱石・39歳「明治38年(1905)」)

恋猫の眼(まなこ)ばかりに痩せにけり (漱石・41歳「明治40年(1907)」)

この下に稲妻起こる宵あらん(漱石・42歳「明治41年(1908)」)=『吾輩は猫である』のモデルとなった猫の墓に書いた句)

「あかざと黒猫図」(夏目漱石画/墨,軸/1311×323/箱書き:漱石書「あかざと黒猫」「大正三年七月漱石自題」)(「夏目漱石デジタルコレクション」)

https://www.kanabun.or.jp/souseki/list.html ]

2434 秋風の聞えぬ土に埋めてやりぬ(前書「わが犬のために」)

https://soseki-museum.jp/blog/blog_soseki/6614/

[「吾輩は犬派である-野村胡堂の証言-」

夏目漱石と言えば、何と言っても猫ですが、実は犬の方が好きだったというのは、

銭形平次で有名な作家・野村胡堂(1882-1963)の証言です。このことは、昭和34(1959)年に刊行された『胡堂百話』(角川書店)に載っているものです。

私が、はじめて夏目漱石氏の書斎を訪ねた時、漱石邸には猫はいなかった。(中略)

「どうも、すっかり有名になっちまいましてね。

(中略)私は、実は、好きじゃあないのです。

世間では、よっぽど猫好きのように思っているが、犬の方が、ずっと、好きです」(中略)

私は、はっきりと、この耳で聞いた。

野村胡堂、本名野村長一(おさかず)は、岩手県紫波郡彦部町出身で、東京帝国大学法科大学を退学後、報知新聞記者となり、昭和6(1931)年より銭形平次を主人公とする

数多くの長短篇を発表した時代小説家です。

『胡堂百話』は、胡堂77歳のときの書き下ろしのエッセイ集ですが、胡堂の記憶は本当なのでしょうか。

実は、胡堂が漱石邸を訪問したときの模様が、

『報知新聞(夕刊)』大正4(1915)年8月25・26日号の連載コラム「楯の半面」に、「夏目漱石氏 猫の話絵の話」として掲載されています。

当時、漱石は朝日新聞に「道草」を連載中。胡堂は33歳の報知新聞記者としての取材でした。

気爽(きさく)に、

「何でも問ふて下されば、お話しませう」と之には一寸困つた

「お好なものは、時々お書きになる物にも出て来るやうですが、例へば猫とか文鳥とか……」と云へば

「イヤ猫は飛んだ有名なものになりましたが、好きではありませんよ」と笑はれる。

尤も決してお嫌ではないが、何方(どちら)かと云へば先生は犬がお好き、

猫は夫人の方がお好なのだと云ふ、

「アノ猫から三代目のがツイ此間まで居りました」と語る、

遺憾ながら「吾輩の猫」の令孫にお目にかゝる事は出来なかつた。

この記事は、無署名原稿だったため、これまであまり注目されてきませんでしたが、

先の『胡堂百話』と内容がほとんど同じで、間違いなく胡堂が書いた記事であることがわかります。漱石の生存中に書かれた新聞記事として大変貴重なものです。

なお、荒正人氏の『漱石研究年表』では、記者名を特定していませんが、8月16日(月)から18日(水)までの取材と推定しています。この前年10月31日には、漱石自ら命名した犬のヘクトーが死んでいます。

「硝子戸の中」には、初めてもらわれてきた夜のこと、ジステンパーにかかって入院させたときのこと、犬の遊び仲間のことなどが、漱石のやさしい筆致で書かれています。

3代目の猫も「硝子戸の中」に登場し、皮膚病から回復した真っ黒な猫でしたが、

胡堂の取材までに亡くなったことがわかります。

普通、鏡子夫人は猫嫌いだったとされ、本人の証言もありますが、漱石の目からは、自分よりは猫好きに見えたのかもしれません。

胡堂による漱石への取材は、この後、絵画の話などに発展し、5分の取材予定が、1時間以上になり、胡堂は恐縮しながら辞去したと書いています。

50年後、胡堂はこのときのことを思い返したのでしょう。

「私は、ひょっとしたはずみで、猫の孫にも逢わず、漱石門下にも加わらなかったが、

あの風格は、忘れ難いものがある。」

胡堂が感じた強烈な印象と貴重な証言。夏目漱石は、犬派でした。(漱石山房記念館学芸員 今野慶信稿) ]

[東洋城・三十七歳。天皇よりのご沙汰により俳句三句を奉答した。その感慨を「渋柿のごときものにてはへど」と詠じた。]

元朝や二世に仕え式部官

[元旦詠である。「二世」は、明治天皇と大正天皇の二代に亘って仕えるの意。「式部官」は、「宮内省(現在は宮内庁)の式部職の職員で、祭典、儀礼、接待などを担当する官」で、東洋城は、式部官として、「明治天皇の崩御の大喪の儀」、そして、「大正天皇の即位式の大礼の儀」を奉仕した。]

長き夜や要塞穿つ鶴の嘴(前書「青島征戦」)

柿嚙むや青島の役に従はず(前書「壮丁田舎に肥ゆ」)

秋風世界に亡ぶ国一つ(怪魔独逸を呪ふ)

[『東洋城全句集(中巻)』所収の「年譜」に記載のある「天皇よりのご沙汰により俳句三句を奉答した」の三句は、この掲出の三句を指している。一句目の「青島(チンタオ)征戦」は、「中国山東省、山東半島の膠州(こうしゅう)湾に臨む港湾都市。1898年、ドイツが租借し、第一次大戦中は日本が占領した」時の戦いを指している。二句目は、戦地に従軍しないで、本土でのほんと過ごしたことの、東洋城の感慨の句なのであろう。三句目は、第一次世界大戦の相手国の「独逸」を指していて、前書の「怪魔」は東洋城の造語であろう。]

渋柿の如きものにては候へど(前書「さて仰せかしこまり奉るとて」)

[この句は、大正天皇の御下問に対して、上記の三句を奉答した際の、東洋城の感慨の句なのであろう。大正天皇は和歌に精通しており、その「和歌」(五七五七七)を「甘柿」とすると、「俳句」(五七五)は「渋柿」のようなもので、言外(七七)の余情を感じ取ることによって、「和歌」の「甘柿」になるというような意が思い浮かんでくる。]

[寅彦・三十七歳。一月、日本ろーま字社総会に出席。八月、高知の母と長女貞子を東京に連れ、同居する。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]

[漱石・四十七歳。大正3(1914)3月「私の個人主義」(『輔人会雑誌』)4月~8月 「こゝろ」]

2345 錦絵に此春雨や八代目

[八代目は、歌舞伎役者の八代目市川団十郎。美貌と愛敬で江戸の婦女子の絶大な人気を集めた。独身のまま三十二歳で自殺。その容姿は数多くの錦絵に描かれ後世にまで伝えられた。

「八代目市川團十郎涅槃図の見立絵、死絵」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E5%B7%9D%E5%9C%98%E5%8D%81%E9%83%8E_%288%E4%BB%A3%E7%9B%AE%29#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Journey_to_the_Nirvana,_ICHIKAWA_DanjuroVIII.jpg ]

2346 京楽の水注(みずさし)買ふや春の町

[京洛(きょうらく)は陶器の楽焼。千利休の指導で始まったといい、手でかたちを作り、低い火度で焼く。]

2348 春の夜や妻に教はる荻江節

[荻江節は三味線唄の節の一つ。江戸長唄に上方長唄の曲節を交え、長唄から一派をなした。十八世紀半ばに荻江霞友が興した。

恋川春町画・作『吉原大通会(よしわらだいつうえ)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9892509

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-05-03

(抜粋)

≪上記の図の花魁の右脇の立膝をしている方が、初代荻江露友のようで、その右脇の三味線を弾いているのは芸者衆であろう。そして、その芸者衆から左周りに花魁まで大通(お大尽)衆が並び、中央の荻江露友と正面向きになっている武士風の大通は、蝶四(朝四大尽=佐藤晩得)のように思われる。この場面は、荻江節の初代荻江露友より、自分の作詞した「九月がや」の節付けなどの指導を受けているように解して置きたい。≫

2362 小座敷の一中は誰梅に月

[一中(いっちゅう)は一中節を語る人。一中節は京浄瑠璃の一派。 ]

2366 売茶翁花に隠るゝ身なりけり

〔売茶翁=「売茶翁(ばいさおう、まいさおう、延宝3年5月16日(1675年7月8日) - 宝暦13年7月16日(1763年8月24日))は、江戸時代の黄檗宗の僧。煎茶の中興の祖。本名は柴山元昭、幼名は菊泉。法名は月海で、還俗後は高遊外(こうゆうがい)とも称した。」

(「ウィキペディア」)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2017-05-20

「一行書/丹青活手妙通神/売茶翁作」

「若冲は、この一行書の「丹青活手妙通神(丹青活手の妙神に通ず)」の七文字を二行にわかって印刻し、生涯にわたってそれを使用し続けた。」 ]

2373 経政の琵琶に御室の朧かな

[経政(つねまさ)は平経政。御室(おむろ)は仁和寺。謡曲「経政」を踏まえた句。『虞美人草(三)』に「御室の御所の春寒に、銘は給はる琵琶の風流は知る筈がない」とある。]

2380 ちらちらと陽炎立ちぬ猫の塚

[猫の塚は猫の墓である。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-18

「漱石『猫』句五句選

https://nekohon.jp/neko-wp/bunken-natsumesouseki/

里の子の猫加えけり涅槃像 (漱石・30歳「明治29年(1896)」)

行く年や猫うづくまる膝の上 (漱石・32歳「明治31年(1898)」)

朝がおの葉影に猫の目玉かな (漱石・39歳「明治38年(1905)」)

恋猫の眼(まなこ)ばかりに痩せにけり (漱石・41歳「明治40年(1907)」)

この下に稲妻起こる宵あらん(漱石・42歳「明治41年(1908)」)=『吾輩は猫である』のモデルとなった猫の墓に書いた句)

「あかざと黒猫図」(夏目漱石画/墨,軸/1311×323/箱書き:漱石書「あかざと黒猫」「大正三年七月漱石自題」)(「夏目漱石デジタルコレクション」)

https://www.kanabun.or.jp/souseki/list.html ]

2434 秋風の聞えぬ土に埋めてやりぬ(前書「わが犬のために」)

https://soseki-museum.jp/blog/blog_soseki/6614/

[「吾輩は犬派である-野村胡堂の証言-」

夏目漱石と言えば、何と言っても猫ですが、実は犬の方が好きだったというのは、

銭形平次で有名な作家・野村胡堂(1882-1963)の証言です。このことは、昭和34(1959)年に刊行された『胡堂百話』(角川書店)に載っているものです。

私が、はじめて夏目漱石氏の書斎を訪ねた時、漱石邸には猫はいなかった。(中略)

「どうも、すっかり有名になっちまいましてね。

(中略)私は、実は、好きじゃあないのです。

世間では、よっぽど猫好きのように思っているが、犬の方が、ずっと、好きです」(中略)

私は、はっきりと、この耳で聞いた。

野村胡堂、本名野村長一(おさかず)は、岩手県紫波郡彦部町出身で、東京帝国大学法科大学を退学後、報知新聞記者となり、昭和6(1931)年より銭形平次を主人公とする

数多くの長短篇を発表した時代小説家です。

『胡堂百話』は、胡堂77歳のときの書き下ろしのエッセイ集ですが、胡堂の記憶は本当なのでしょうか。

実は、胡堂が漱石邸を訪問したときの模様が、

『報知新聞(夕刊)』大正4(1915)年8月25・26日号の連載コラム「楯の半面」に、「夏目漱石氏 猫の話絵の話」として掲載されています。

当時、漱石は朝日新聞に「道草」を連載中。胡堂は33歳の報知新聞記者としての取材でした。

気爽(きさく)に、

「何でも問ふて下されば、お話しませう」と之には一寸困つた

「お好なものは、時々お書きになる物にも出て来るやうですが、例へば猫とか文鳥とか……」と云へば

「イヤ猫は飛んだ有名なものになりましたが、好きではありませんよ」と笑はれる。

尤も決してお嫌ではないが、何方(どちら)かと云へば先生は犬がお好き、

猫は夫人の方がお好なのだと云ふ、

「アノ猫から三代目のがツイ此間まで居りました」と語る、

遺憾ながら「吾輩の猫」の令孫にお目にかゝる事は出来なかつた。

この記事は、無署名原稿だったため、これまであまり注目されてきませんでしたが、

先の『胡堂百話』と内容がほとんど同じで、間違いなく胡堂が書いた記事であることがわかります。漱石の生存中に書かれた新聞記事として大変貴重なものです。

なお、荒正人氏の『漱石研究年表』では、記者名を特定していませんが、8月16日(月)から18日(水)までの取材と推定しています。この前年10月31日には、漱石自ら命名した犬のヘクトーが死んでいます。

「硝子戸の中」には、初めてもらわれてきた夜のこと、ジステンパーにかかって入院させたときのこと、犬の遊び仲間のことなどが、漱石のやさしい筆致で書かれています。

3代目の猫も「硝子戸の中」に登場し、皮膚病から回復した真っ黒な猫でしたが、

胡堂の取材までに亡くなったことがわかります。

普通、鏡子夫人は猫嫌いだったとされ、本人の証言もありますが、漱石の目からは、自分よりは猫好きに見えたのかもしれません。

胡堂による漱石への取材は、この後、絵画の話などに発展し、5分の取材予定が、1時間以上になり、胡堂は恐縮しながら辞去したと書いています。

50年後、胡堂はこのときのことを思い返したのでしょう。

「私は、ひょっとしたはずみで、猫の孫にも逢わず、漱石門下にも加わらなかったが、

あの風格は、忘れ難いものがある。」

胡堂が感じた強烈な印象と貴重な証言。夏目漱石は、犬派でした。(漱石山房記念館学芸員 今野慶信稿) ]

[東洋城・三十七歳。天皇よりのご沙汰により俳句三句を奉答した。その感慨を「渋柿のごときものにてはへど」と詠じた。]

元朝や二世に仕え式部官

[元旦詠である。「二世」は、明治天皇と大正天皇の二代に亘って仕えるの意。「式部官」は、「宮内省(現在は宮内庁)の式部職の職員で、祭典、儀礼、接待などを担当する官」で、東洋城は、式部官として、「明治天皇の崩御の大喪の儀」、そして、「大正天皇の即位式の大礼の儀」を奉仕した。]

長き夜や要塞穿つ鶴の嘴(前書「青島征戦」)

柿嚙むや青島の役に従はず(前書「壮丁田舎に肥ゆ」)

秋風世界に亡ぶ国一つ(怪魔独逸を呪ふ)

[『東洋城全句集(中巻)』所収の「年譜」に記載のある「天皇よりのご沙汰により俳句三句を奉答した」の三句は、この掲出の三句を指している。一句目の「青島(チンタオ)征戦」は、「中国山東省、山東半島の膠州(こうしゅう)湾に臨む港湾都市。1898年、ドイツが租借し、第一次大戦中は日本が占領した」時の戦いを指している。二句目は、戦地に従軍しないで、本土でのほんと過ごしたことの、東洋城の感慨の句なのであろう。三句目は、第一次世界大戦の相手国の「独逸」を指していて、前書の「怪魔」は東洋城の造語であろう。]

渋柿の如きものにては候へど(前書「さて仰せかしこまり奉るとて」)

[この句は、大正天皇の御下問に対して、上記の三句を奉答した際の、東洋城の感慨の句なのであろう。大正天皇は和歌に精通しており、その「和歌」(五七五七七)を「甘柿」とすると、「俳句」(五七五)は「渋柿」のようなもので、言外(七七)の余情を感じ取ることによって、「和歌」の「甘柿」になるというような意が思い浮かんでくる。]

[寅彦・三十七歳。一月、日本ろーま字社総会に出席。八月、高知の母と長女貞子を東京に連れ、同居する。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]

コメント 0