渡辺崋山の「俳画譜」(『崋山俳画譜(鈴木三岳編)』) [渡辺崋山の世界]

(その三) 『崋山俳画譜(鈴木三岳編)』の「本阿弥光悦《梅樹図》」周辺

『崋山俳画譜(鈴木三岳編)』の「本阿弥光悦《梅樹図》」」(「早稲田大学図書館蔵」)

https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko31/bunko31_a1175/index.html

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko31/bunko31_a1175/bunko31_a1175_p0006.jpg

≪「梅樹図」 光悦ハ写生にて/趣を取る/本阿弥全ク松花/堂ヨリ来る ≫(『俳人の書画美術11 江戸の画人(鈴木進執筆・集英社))』所収「図版資料(森川昭稿)」に由っている。)

≪ 「光悦ハ写生にて趣を取る」とあり、「全ク松花堂ヨリ来る」として、ここでも松花堂よりの影響を述べている。光悦の対象に即した、しかもその要約的な情趣的な表現が、俳画の要諦として注目せられていることは、俳画というものを単なる減筆的な、略画的俳画とは峻別されなくてはならない。「写生にて趣を取る」というところに、崋山画説の一面に触れることができようと思う。 ≫(『俳人の書画美術11 江戸の画人(鈴木進執筆・集英社))』所収「作品解説(鈴木進稿)」)

http://hiroshi-t.com/KOUETSU5.pdf

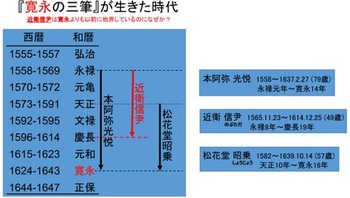

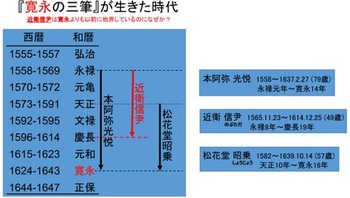

「寛永の三筆」と呼ばれている、「本阿弥光悦・近衛信伊・松下堂照乗」の三人については、『本阿弥行状記・中巻(七二)』に、次のような一節がある。

≪ 青蓮院御門主の御弟子、近衛応山公、滝本坊、私三人に筆道の御伝を請候節、門主被仰候趣は、今日筆道の伝残らず済候上は、三人とも自分の流儀を立てられ可然候。(以下略) ≫(『本阿弥行状記・中巻(七二)』)

(補記)

「青蓮院流」=書道流派の一つ。青蓮院の門跡、尊円法親王のはじめたもの。小野道風・藤原行成の書法に宋の書風を取り入れた力強く豊満な書体。室町時代に起こり、江戸時代には朝廷、幕府、諸藩の公文書や制札などに用いられた。また、御家流(おいえりゅう)と呼ばれ、広く一般にも用いられた。尊円流。(「精選版 日本国語大辞典」)

「近衛応山公(近衛信伊)」=安土桃山・江戸初期の公卿。書家。近衛流(三藐院流(さんみゃくいんりゅう))の祖。前久の子。法号三藐院。左大臣、関白、氏の長者となり、准三后に任じられる。御家流の道澄流を学び、上代様を基にして一派を樹立。本阿彌光悦、松花堂昭乗とならんで、寛永の三筆と称される。画、和歌もよくした。永祿八~慶長一九年(一五六五‐一六一四)(「精選版 日本国語大辞典」)

「滝本坊(松花堂照乗)」=江戸初期の真言宗学僧。能筆家で寛永三筆のひとり。俗姓は中沼。名は式部。別号は惺々、空識。摂津国堺の人。石清水男山八幡の社僧となり、晩年は八幡宮の泉坊に松花堂を営んで移り住んだ。書道松花堂流の開祖。また、水墨画や彩色画にも長じ、茶人としても著名。天正一二~寛永一六年(一五八四‐一六三九))(「精選版 日本国語大辞典」)

「本阿弥光悦」=没年:寛永14.2.3(1637.2.27)/生年:永禄1(1558)

桃山時代から江戸初期の能書家,工芸家。刀剣の鑑定,とぎ,浄拭を家職とする京都の本阿弥家に生まれた。父は光二,母は妙秀。光悦の書は,中国宋代の能書張即之の書風の影響を受けた筆力の強さが特徴であるが,慶長期(1596~1615)には弾力に富んだ,筆線の太細・潤渇を誇張した装飾的な書風になり,元和~寛永期(1615~44)には筆線のふるえがみられ,古淡味を持つ書風へと変遷していった。近衛信尹,松花堂昭乗 と共に「寛永の三筆」に数えられる。蒔絵や作陶にも非凡の才を発揮するほか,茶の湯もよくし,当代一流の文化人であった。

元和1(1615)年,徳川家康から洛北鷹峰(京都市)の地を与えられ,一族,工匠と共に移住し,創作と風雅三昧の生活を送った。俵屋宗達の描いた金銀泥下絵の料紙や,木版の型文様を金銀泥ですりだした料紙に,詩歌集などを散らし書きした巻物をはじめ,多くの遺品を伝える。また典籍や謡本を,雲母ずりした料紙に光悦流の書を用いて印刷した嵯峨本の刊行なども知られ,光悦流は角倉素庵,烏丸光広など多くの追随者に受け継がれた。(島谷弘幸) (「朝日日本歴史人物事典」)

この「寛永の三筆」の、「本阿弥光悦と松花堂(滝本坊)照乗」などについて、『本阿弥行状記・中巻(八三)』に、次のようなに記されている(その全文は下記のとおり)。

≪ 或時惺々翁予が新に建たる小室を見て、さてもあら壁に山水鳥獣あらゆる物あり。絵心なき所にてはかようの事も時々写度おもう時も遠慮せり。幸いに別魂のそこの宅中、願うてもなき事と、一宿をして終日いろいろの絵をしたため、予にも恵まれし。

余も絵は少しはかく事を得たりといえども、中々其妙に至らざれば、あら壁の模様をよき絵の手本ともしらず。勿論古来よりあら壁に絵の姿ありと申事は聞伝うるといえども、目のあたり惺々翁のかきとられしにて疑いもはれ、何事も上達をせざれば其奥義をさとられぬ者と、今更のように思いぬ。

しかし其道を得ぬことはおかしき物にて、陶器を作る事は余は惺々翁にまされり。然れども是を家業体にするにもあらず。只鷹が峰のよき土を見立て折々拵え侍る計りにて、強て名を陶器にてあぐる心露いささかなし。是につき惺々翁と談ぜしことあり。

書画何芸にても天授という物ありて、いか程精を尽ても上達群を出る事凡出来ぬ物なり。けたいしては猶行ず。其外何芸にても、其法にからまされては却て成就せぬことも有ものとぞ。

龍をとる術を習うて、取べきの龍なく、また龍の絵を至って好みし人に、まことの龍顕われ出ければ目をまわせしというが如く、軍学の七書を、宋名将岳飛は少しも用いず。

七書の趣にさこうて毎度大軍に勝しがごとく、義経公の逆落しも、正行公の京都へ逆寄せを真似て、秀吉公の先陣となりて権現様と御取合のせつ、池田勢入父子に森武蔵守打死めされしにて考え知るべし。

然れども軍学なくて軍は出来ねども、例えば七書は只其可勝、可負の利をせめて書し者にて、此後とても名将の胸中よりは奇代の軍慮七書より出べし。万芸みなかくのごとしとたがいに感じぬる。≫ (『本阿弥行状記・中巻(八三)』)

(補記) 「本阿弥光悦と松花堂(滝本坊)照乗」との関係

「余も絵は少しはかく事を得たりといえども、中々其妙に至らざれば、あら壁の模様をよき絵の手本ともしらず。勿論古来よりあら壁に絵の姿ありと申事は聞伝うるといえども、目のあたり惺々翁のかきとられしにて疑いもはれ、何事も上達をせざれば其奥義をさとられぬ者と、今更のように思いぬ。」

↓

「絵画」の世界は、余(光悦)も少しはやるが、「惺々翁」(「松花堂(滝本坊)照乗」」)には及ばないし、それを一つの見本としている。

「陶器を作る事は余は惺々翁にまされり。然れども是を家業体にするにもあらず。只鷹が峰のよき土を見立て折々拵え侍る計りにて、強て名を陶器にてあぐる心露いささかなし。是につき惺々翁と談ぜしことあり。」

↓

「陶器」の世界は、余(光悦)が、「惺々翁」(「松花堂(滝本坊)照乗」」)を上回っている。しかし、これを、家業化(集団化)することはない。

「書画何芸にても天授という物ありて、いか程精を尽ても上達群を出る事凡出来ぬ物なり。けたいしては猶行ず。其外何芸にても、其法にからまされては却て成就せぬことも有ものとぞ。」

↓

「書・画・陶・蒔絵・茶・華・香・能・曲・舞」等々の世界で、その道の「スペシャリスト」(その「道」の「天授の才ある者」)は目にする。しかし、その「スペシャリスト」は、往々にして、その世界に、とじ込まれ、その殻を破れない者が多い。

「龍をとる術を習うて、取べきの龍なく、また龍の絵を至って好みし人に、まことの龍顕われ出ければ目をまわせしというが如く、軍学の七書を、宋名将岳飛は少しも用いず。」

↓

この一節は、酒井抱一句集の『屠龍之技』などと深く関わっているように思われる。

「 然れども軍学なくて軍は出来ねども、例えば七書は只其可勝、可負の利をせめて書し者にて、此後とても名将の胸中よりは奇代の軍慮七書より出べし。万芸みなかくのごとしとたがいに感じぬる。」

↓

具体的には、光悦は、「書」(「光悦様」)、「陶芸」(「光悦茶碗」)、「漆芸」(「光悦蒔絵」)、「能」(「光悦謡本」)、「書画和歌巻」(「光悦・宗達の合作」)等々の、その個の世界にあっても、「アーティスト」(一分野での芸術家)として一流であるが、それが多岐に亘っての「マルチアーテスト又はマルチクリエーター」(多岐分野に亙る芸術家・創作活動家)、それに加えて、「プロデューサー(制作責任者)兼ディレクター(指揮・監督者)」という名を冠することが、より相応しいような、「琳派の創始者」の一人の、「ゼネラル・アーテスト」(総合芸術家)ということになる。(『光悦―琳派の創始者(河野元昭編)』所収「光悦私論」など)

ここで、「琳派の創始者」の一人の「本阿弥光悦」の「絵画」については、その『本阿弥行状記・中巻(八三)』で、「余も絵は少しはかく事を得たり」と記しているが、今に、遺されているのは、下記のアドレスで紹介した、「扇面月兎画賛(せんめんげっとがさん)」(畠山記念館蔵)程度なのである。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-03-15

本阿弥光悦筆「扇面月兎画賛(せんめんげっとがさん)」紙本着色 一幅

一七・三×三六・八㎝ 畠山記念館蔵

【 黒文の「光悦」印を左下に捺し、実態のあまりわかからない光悦の絵画作品のなかで、書も画も唯一、真筆として支持されている作品である。このような黒文印を捺す扇面の例は、同じく「新古今集」から撰歌した十面のセットが知られている。本図のように曲線で画面分割するデザインのもあり、それらとの関係も気になるところである。 】(『もっと知りたい 本阿弥光悦(玉蟲敏子他著)』)

(再掲)

(追記一)光悦の絵画作品など

本阿弥光悦作「赤楽兎文香合(あからくうさぎもんこうごう)」出光美術館蔵

重要文化財 一合 口径八・五㎝

http://idemitsu-museum.or.jp/collection/ceramics/tea/02.php

【寛永三筆と讃えられる本阿弥光悦は、工芸にも優れた作品を残しました。徳川家康より京・鷹ヶ峯の地を拝領して陶芸を始め、楽家二代・常慶、三代・道入の助力を得て作られた楽茶碗がよく知られています。本作は蓋表に白泥と鉄絵で「兎に薄」の意匠が描かれ、文様が施された稀少な光悦作品です。光悦は古田織部から茶の湯の手ほどきを受けており、本作には織部好みといえる、自由な造形が感じられます。茶人大名の松平不昧が旧蔵し、原三渓も所蔵していました。 】

上記の二点のみが、「光悦の絵」の絵画作品として取り上げられいる全てである(『もっと知りたい 本阿弥光悦(玉蟲敏子他著)』)。

この他に、本阿弥宗家に伝来されていたとの光悦筆「三十六歌仙図帖」は、現在は所在不明で、これは、整版本の『三十六歌仙』(フリア美術館ほか所蔵)とは別な肉筆画との記述がある(『玉蟲・前掲書』)。

本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)は、「永禄元年(1558年) - 寛永14年2月3日(1637年2月27日))、江戸時代初期の書家、陶芸家、芸術家。書は寛永の三筆の一人と称され、その書流は光悦流の祖と仰がれる」(『ウィキペディア(Wikipedia)』)と紹介されるが、本業は「刀剣の鑑定・研磨・浄拭(ぬぐい)」が家業で、「書家、陶芸家、芸術家」というよりも、「書・画・陶芸(茶碗)・漆芸(蒔絵)・能楽・茶道・築庭」などに長じた「マルチタレント=多種・多彩・多芸の才能の持ち主」の文化人で、その多種・多彩・多芸の人的ネットワークを駆使して、「マルチ・クリエーター」(多方面の創作活動家)から、さらに、「ゼネラル・アーテスト」(総合芸術家)の世界を切り拓いていった人物というのが、光悦の全体像をとらえる上で適切のように感じられる。

そして、光悦の人的なネットワークというのは、「相互互恵的・相互研鑽的」な面が濃厚で、例えば、その書は、寛永の三筆(近衛信尹・松花堂昭乗・光悦)そして洛下の三筆(昭乗・光悦・角倉素庵)、その画は、俵屋宗達 陶芸は楽家(常慶・道入)、漆芸は五十嵐家(太兵衛・孫三)、能楽(観世黒雪)、茶道(古田織部・織田有楽斎・小堀遠州)、そして、築庭(小堀遠州)、さらに、和歌(烏丸光広)、古典(角倉素庵)、儒学(角倉素庵・林羅山)等々、際限がなく広がって行く。

そして、これらの人的なネットワークが結実したものの一つとして、近世初期における出版事業の「嵯峨本」の刊行が挙げられるであろう。この嵯峨本は、当時の日本(京都だけでなく)の三大豪商の「後藤家・茶屋家・角倉家」の一つの「角倉家」の、その角倉素庵が中心になり、そこに、「光悦・宗達」が加わり、さらに、「謡本」の「観世黒雪」そして、公家の「烏丸光広・中院通勝」等々が加わるのであろう。

ここに、もう一つ、いわゆる、「光悦書・宗達画」の「和歌巻」の世界が展開されて行く。この「和歌巻」の一つが『鶴下絵和歌巻』で、この作品は、単に「光悦書・宗達画」の二人のコラボレーション(協同作品・合作)ではなく、広く「光悦・宗達・素庵」のネットワーク上に結実した総合的なコラボレーション(協同作品・合作)の一つと解したい。

宗達筆・烏丸光広賛「兎桔梗図」一幅 98.5×43.9㎝ 東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0013569

この宗達筆の「兎桔梗図」の画賛(和歌)は、烏丸光広が自作の歌を賛しているようである。烏丸光広の歌(『烏丸亜相光弘卿集』)は、下記のアドレスで見ることができる。

http://base1.nijl.ac.jp/iview/Frame.jsp?DB_ID=G0003917KTM&C_CODE=XYU1-046-03

(中略)

慶長五年(一六〇〇)光悦(43)このころ嵯峨本「月の歌和歌巻」書くか。関が原戦い。

☆素庵(30)光悦との親交深まる(「角倉素庵年譜」)。

同六年(一六〇一)光悦(44)このころ「鹿下絵和歌巻」書くか。

同七年(一六〇二)宗達(35?)「平家納経」補修、見返し絵を描くか。

同八年(一六〇三)☆光広(24?)細川幽斎から古今伝授を受ける(『ウィキペディア(Wikipedia)』)。徳川家康征夷大将軍となる。

同九年(一六〇四)☆素庵(34)、林蘿山と出会い、惺窩に紹介する。嵯峨本の刊行始まる(「角倉素庵年譜」)。

同十年(一六〇五)宗達「隆達節小歌巻」描くか。黒雪(39?)後藤庄三郎に謡本を送る。

徳川秀忠将軍となる。

同十一年(一六〇六)光悦(49)「光悦色紙」(11月11日署名あり)。

同十三年(一六〇八)光悦(51)「嵯峨本・伊勢物語」刊行。

同十四年(一六〇九)光悦(52)「嵯峨本・伊勢物語肖聞抄」刊行。☆光広(30?)勅勘を蒙る(猪熊事件)(『ウィキペディア(Wikipedia)』)。

同十五年(一六一〇)光悦(53)「嵯峨本・方丈記」刊行。

同十七年(一六一二)光悦(55)☆光悦、軽い中風を患うか(「光悦略年譜」)。

同十九年(一六一四)近衛信尹没(50)、角倉了以没(61) 大阪冬の陣。

元和元年(一六一五)光悦(58)家康より洛北鷹が峰の地を与えられ以後に光悦町を営む。古田織部自刃(62)、海北友松没(83)。大阪夏の陣。

☆「光悦略年譜」=『光悦 琳派の創始者(河野元昭編)』。「角倉素庵年譜」=『角倉素庵(林屋辰三郎著)』。

「光悦・宗達・素庵」らのコンビが中心になって取り組んだ「嵯峨本」の刊行や「和歌巻」の制作は、慶長五年(一六〇〇)の「関が原戦い」の頃スタートして、そして、元和元年(一六一五)の「大坂夏の陣」の頃に、そのゴールの状況を呈すると大雑把に見て置きたい。

そして、この「光悦・宗達・素庵」の人的ネットワークの中に、「黒雪・光広」などもその名を列ね、元和元年(一六一五)の、光悦の「洛北鷹が峰(芸術の郷)」の経営のスタートと、元和五年(一六一九)の、素庵の「嵯峨への隠退」(元和七年=一六二一、病症=癩発病)の頃を境にして、「光悦・宗達・素庵」の時代は終わりを告げ、「宗達・光広」、「光悦→光甫」、そして「宗達→宗雪・相説」へと変遷していくと大雑把な時代の把握をして置きたい。

それに加えて、烏丸光広は、堂上派(二条家の歌学派中、細川幽斎以来の古今伝授を受け継いだ公家歌人の系統)の歌人であるが、地下派(堂上派の公家に対して、武士や町人を中心にし、古今伝授や歌道伝授を継受する歌風で、細川幽斎門下の松永貞徳派の歌人が中心となっている)の貞徳(幽斎から事実上「古今伝授」を授かっているが「古今伝授」者とは名乗れない)とは昵懇の間柄で、光広自身、

「連歌・狂歌・俳諧・紀行・古筆鑑定」などの多方面のジャンルに精通している。

その書も寛永の三筆(信尹・昭乗・光悦)とならび称され、その書風は光悦流とされているが、「持明院流→ 定家流→ 光悦流→ 光広流」と変遷したとされている(『ウィキペディア(Wikipedia)』)。

ここで、上記の「小倉山荘色紙形和歌」(百人一首)の、光広の筆跡は、光悦と切磋琢磨した頃の「光悦流」のもので、宗達筆の「兎桔梗図」の画賛(和歌)した光広の書は、晩年の「光広流」のものと解したい。

と同時に、光悦の数少ない絵画作品として知られる「扇面月兎画賛」と「赤楽兎文香合」は、宗達と光広のコラボレーションの作品の「兎桔梗図」などに示唆を受けたもので、「宗達・光広」の時代の、晩年の光悦時代にも、「宗達・光広」などとの切磋琢磨は続いていたものと解したい。

そして、「宗達・素庵・黒雪・光広」等々の、光悦の黄金時代の「嵯峨本・和歌巻」の制作に協同して当たった面々は、光悦よりも一回りも二回りも若い、光悦流の、刀剣で例えれば、「あら身(新身・新刀・新しく鍛えた刀)」(『本阿弥行状記・上巻・四八段』)で、それらを、それぞれに鍛え上げっていった、その人こそ、本阿弥光悦の、その「マルチ・クリエーター」(多方面の創作活動家)にして「ゼネラル・アーテスト」(総合芸術家)たる所以なのであろう。

(追記) 「寛永文化」と「上層町衆・本阿弥光悦」周辺

「寛永文化」(かんえいぶんか)につては、下記アドレスのものが参考となる。

https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=863

≪ 後水尾・明正天皇の寛永年間(一六二四―四四)を中心とした近世初頭の文化をさし、桃山文化の残映と元禄文化への過渡的役割を果たした。ふつう元和偃武ののち、明暦―寛文のころまでを含めて考えられる。

江戸幕府の封建的体制の強化される時にあたって、京都の宮廷と上層町衆を中心としては、これに反撥的な古典的文化が成立し、江戸の武家を中心としては主として体制的な儒教的文化が発展した。その特質はしばしば西の桂(離宮)に対して東の日光(東照宮)が考えられるが、両者は対蹠的に寛永文化の二つの側面を代表しているといってもよいであろう。

しかしこれらは東西に対比されながら相互に交渉もあって、京都における寛永文化としては、二焦点の楕円形の文化構造が考えられる。

この事実は、西の宮廷をみても、後水尾院のもとに入内した東福門院は江戸の姫君(徳川秀忠の女和子)であって、東の武家をも含みこむことができた。女院は入内後江戸に帰ることなく、京都人になりきって戦乱に荒廃した文化財の復興に力を尽くした。

王朝寺院として知られた清水寺・仁和寺などはこの時に復興され、女院の外祖父浅井長政の菩提をとむらう養源院もこの時に創立された。

仁和寺近くに住んで野々村仁清の作品を世に出した金森宗和、養源院に板戸絵をえがいた俵屋宗達、いずれも宮廷に出入した芸術家であった。

それらの群像のなかで元和元年(一六一五)より鷹ヶ峰に居を構えた本阿弥光悦は、まさに代表格であって、古典的教養にささえられ、書蹟に作陶に寛永文化を代表する作品をとどめた。

この光悦とともにはやく嵯峨本の刊行に力を尽くした角倉素庵は、清水寺にかかげる扁額が示すように、父了以いらい安南貿易に雄飛しかつ国内の河川疏通に活躍した実業家であるが、同時に儒学においても一家をなした。この光悦・素庵こそは寛永文化を創造した二つの焦点であったとみられる。

その楕円形のなかには、近衛信尋・中院通勝・烏丸光広・俵屋宗達・灰屋紹益・千宗旦もおれば、板倉重宗・藤原惺窩・林羅山・堀正意・石川丈山・狩野探幽などもおり、ここに公武・和漢の文化の綜合が考えられるのである。

しかし寛永文化の特徴は、やはり京都を舞台とした古典復興のなかに最も重点があり、そのにない手は上層町衆たちであった。そのあたりから京都島原の角屋の意匠なども、寛永文化にねざしたものということができるのである。なお寛永文化は江戸よりも加賀にゆかりが深く、光悦は先代いらい加賀前田家に仕えていたが、前田利常の女富姫は桂宮(八条宮)二代智忠親王のもとに輿入れし、利常の弟利政の女は角倉素庵の長男玄紀の後妻となっていて、加賀と京とを深く結びつけていた。

また利常の生母寿命院ゆかりの能登妙成寺の伽藍は、すべて寛永文化の地方版をみるごとく新鮮である。近世初期京都への憧憬のなかで営まれた地方の文化遺産には、寛永文化の伝播の姿と見られるものは多い。

[参考文献]

林屋辰三郎『中世文化の基調』、同『寛永鎖国』(『国民の歴史』一四)、同『近世伝統文化論』

(林屋 辰三郎)≫(「ジャパンナレッジ」)

これに、下記アドレスの、「学問(藤原惺窩・林羅山)」「建築(日光東照宮・桂離宮と修学院離宮)」「絵画(狩野派・装飾画)」「工芸(蒔絵・楽焼・有田焼)」「芸能(茶道・書道)」「文学(仮名草紙・俳諧)」の各分野毎のものが参考となる。(山川出版社版の高校日本史教科書『詳説日本史B』をベースにしている。)

http://www2.odn.ne.jp/nihonsinotobira/kanei.html

さらに、「上層町衆・本阿弥光悦」周辺については、下記アドレスの「<論説>近世初頭における京都町衆 の法華信仰 (藤井学稿「特集 : 都市研究」)」が参考となる。

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/249377/1/shirin_041_6_520.pdf

これらの、「寛永文化」と「上層町衆・本阿弥光悦」周辺に関しては、下記のアドレスで紹介した、『光悦 琳派の創始者(河野元昭編・宮帯出版社・2015年)』が、上記のことなどを踏まえて、それぞれの専門家によってまとめられている。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-02-19

(再掲)

Ⅰ 序論 「光悦私論」(河野元昭稿)

Ⅱ 光悦とその時代

「光悦と日蓮宗」(河内将芳稿)

「近世初頭の京都と光悦村」(河内将芳稿)

「光悦と寛永の文化サロン」(谷端昭夫稿)

「光悦と蒔絵師五十嵐家」(内田篤呉稿)

「光悦と能-能役者との交流」(天野文雄稿)

「光悦と朱屋田中勝介・宗因」(岡佳子稿)

「光悦と茶の湯」(谷端昭夫稿)

Ⅲ 光悦の芸術

「書画の二重奏への道-光悦書・宗達画和歌巻の展開」(玉蟲敏子稿)

「光悦の書」(根本知稿)

「光悦蒔絵」(内田篤呉稿)

「光悦の陶芸(岡佳子稿)

Ⅳ 光悦その後

「フリーアと光悦-光悦茶碗の蒐集」(ルイーズ・A・コート稿)

そして、この書に関して、『嵯峨野明月記(辻邦生著・新潮社・1971)』の、「一の声(光悦)」「二の声(宗達)「三の声(素庵)」などを紹介し、「光悦と嵯峨本(光悦と素庵)」そして「「和歌・書・画の三重奏の道―光悦・宗達・素庵らの和歌巻の展開」などの項目も付加して欲しいことなどを記した。

(再掲)

「一の声(光悦)」=私が角倉与一(素庵)から私の書に対する賛辞でみちた手紙を受け取ったのもその頃のことだ。私は与一とはすでに十五年ほど前、角倉了以殿と会った折、一度会っているはずだが、むろんまだ、十二、三の少年だったわけで、直接な面識はほとんどないに等しかった。

「二の声(宗達)」=本阿弥(光悦)は角倉与一(素庵)からおのれ(宗達)の四季花木の料紙を贈られ、和歌集からえらんだ歌をそれに揮毫していて、それが公家や富裕の町衆のあいだで大そうな評判をとったことは、すでにおれのところに聞こえていた。

「三の声(素庵)」=わたしは史記を上梓したあと、観世黒雪(徳川家と親しい能役者・九世観世大夫)の校閲をたのんで、華麗な謡本に熱中していた。その頃は、本阿弥(光悦)がすでに装幀、体裁、版下を引きうけ、細心な指示をあたえていた。史記で用いた雲母摺りの唐草模様を、さらに華やかにするため、表紙の色を変え、題簽をあれこれと工夫した。

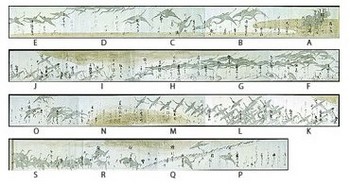

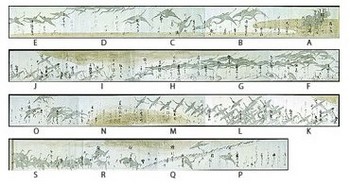

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻、別称『鶴図下絵和歌巻』」(絵・俵屋宗達筆 書・本阿弥光悦筆 紙本著色・34.0×1356.0cm・江戸時代(17世紀)・ 重要文化財・A甲364・京都国立博物館蔵)

https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kinsei/item02.html

参考A図「四季草花下絵和歌短冊帖(千羽鶴)」一帖(山種美術館蔵)

俵屋宗達(絵)・本阿弥光悦(書) 紙本・金銀泥絵・彩色・墨書・短冊・画帖(1冊18枚のうち1枚) 37.6×5.9㎝

https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/248875

【93「短冊帖・本阿弥光悦」一帖(山種美術館蔵)

もと6曲1双の屏風に20枚貼り交ぜであったもので、現在は18枚が短冊帖に改装され、残る2枚は散佚した。金銀泥で描く装飾下絵は、桔梗に薄・波に千羽鶴・団菊・藤・つつじ・萩・朝顔ほかさまざまあり、いずれも構図に工夫が凝らされている。中に、胡粉を引いたものや金銀の砂子を撒いたものも散見する。とくに銀泥で描いた部分は墨付きの都合で、肉眼でも判然としない箇所があるが、その下絵を縫って見え隠れする豊潤な筆致がかえって立体感を生み出している。慶長年間の筆。(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』)の「モノクロ図版」の解説 】

参考B図「群鶴蒔絵硯箱」一合「蓋表」(東京国立博物館蔵)

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0048252

【258 「群鶴蒔絵硯箱」(東京国立博物館蔵)

方形、削面、隅切の被蓋造で、身の左に水滴と硯を嵌め、右に筆置と刀子入を置いた形式は琳派特有のものである。総体を沃懸地に仕立て、蓋表から身の表にかけて、流水に5羽の鶴が飛翔する図を表している。水文は描割で簡単に表わし、その上に厚い鉛板を嵌めこんで鶴を配し、くちばしや脚には銅板を用いている。一見無造作で簡略化した表現のように見えるが、各材料の用法などには充分配慮がゆきとどいた優品の一つである。(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』) )の「モノクロ図版」の解説 】

『崋山俳画譜(鈴木三岳編)』の「本阿弥光悦《梅樹図》」」(「早稲田大学図書館蔵」)

https://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko31/bunko31_a1175/index.html

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko31/bunko31_a1175/bunko31_a1175_p0006.jpg

≪「梅樹図」 光悦ハ写生にて/趣を取る/本阿弥全ク松花/堂ヨリ来る ≫(『俳人の書画美術11 江戸の画人(鈴木進執筆・集英社))』所収「図版資料(森川昭稿)」に由っている。)

≪ 「光悦ハ写生にて趣を取る」とあり、「全ク松花堂ヨリ来る」として、ここでも松花堂よりの影響を述べている。光悦の対象に即した、しかもその要約的な情趣的な表現が、俳画の要諦として注目せられていることは、俳画というものを単なる減筆的な、略画的俳画とは峻別されなくてはならない。「写生にて趣を取る」というところに、崋山画説の一面に触れることができようと思う。 ≫(『俳人の書画美術11 江戸の画人(鈴木進執筆・集英社))』所収「作品解説(鈴木進稿)」)

http://hiroshi-t.com/KOUETSU5.pdf

「寛永の三筆」と呼ばれている、「本阿弥光悦・近衛信伊・松下堂照乗」の三人については、『本阿弥行状記・中巻(七二)』に、次のような一節がある。

≪ 青蓮院御門主の御弟子、近衛応山公、滝本坊、私三人に筆道の御伝を請候節、門主被仰候趣は、今日筆道の伝残らず済候上は、三人とも自分の流儀を立てられ可然候。(以下略) ≫(『本阿弥行状記・中巻(七二)』)

(補記)

「青蓮院流」=書道流派の一つ。青蓮院の門跡、尊円法親王のはじめたもの。小野道風・藤原行成の書法に宋の書風を取り入れた力強く豊満な書体。室町時代に起こり、江戸時代には朝廷、幕府、諸藩の公文書や制札などに用いられた。また、御家流(おいえりゅう)と呼ばれ、広く一般にも用いられた。尊円流。(「精選版 日本国語大辞典」)

「近衛応山公(近衛信伊)」=安土桃山・江戸初期の公卿。書家。近衛流(三藐院流(さんみゃくいんりゅう))の祖。前久の子。法号三藐院。左大臣、関白、氏の長者となり、准三后に任じられる。御家流の道澄流を学び、上代様を基にして一派を樹立。本阿彌光悦、松花堂昭乗とならんで、寛永の三筆と称される。画、和歌もよくした。永祿八~慶長一九年(一五六五‐一六一四)(「精選版 日本国語大辞典」)

「滝本坊(松花堂照乗)」=江戸初期の真言宗学僧。能筆家で寛永三筆のひとり。俗姓は中沼。名は式部。別号は惺々、空識。摂津国堺の人。石清水男山八幡の社僧となり、晩年は八幡宮の泉坊に松花堂を営んで移り住んだ。書道松花堂流の開祖。また、水墨画や彩色画にも長じ、茶人としても著名。天正一二~寛永一六年(一五八四‐一六三九))(「精選版 日本国語大辞典」)

「本阿弥光悦」=没年:寛永14.2.3(1637.2.27)/生年:永禄1(1558)

桃山時代から江戸初期の能書家,工芸家。刀剣の鑑定,とぎ,浄拭を家職とする京都の本阿弥家に生まれた。父は光二,母は妙秀。光悦の書は,中国宋代の能書張即之の書風の影響を受けた筆力の強さが特徴であるが,慶長期(1596~1615)には弾力に富んだ,筆線の太細・潤渇を誇張した装飾的な書風になり,元和~寛永期(1615~44)には筆線のふるえがみられ,古淡味を持つ書風へと変遷していった。近衛信尹,松花堂昭乗 と共に「寛永の三筆」に数えられる。蒔絵や作陶にも非凡の才を発揮するほか,茶の湯もよくし,当代一流の文化人であった。

元和1(1615)年,徳川家康から洛北鷹峰(京都市)の地を与えられ,一族,工匠と共に移住し,創作と風雅三昧の生活を送った。俵屋宗達の描いた金銀泥下絵の料紙や,木版の型文様を金銀泥ですりだした料紙に,詩歌集などを散らし書きした巻物をはじめ,多くの遺品を伝える。また典籍や謡本を,雲母ずりした料紙に光悦流の書を用いて印刷した嵯峨本の刊行なども知られ,光悦流は角倉素庵,烏丸光広など多くの追随者に受け継がれた。(島谷弘幸) (「朝日日本歴史人物事典」)

この「寛永の三筆」の、「本阿弥光悦と松花堂(滝本坊)照乗」などについて、『本阿弥行状記・中巻(八三)』に、次のようなに記されている(その全文は下記のとおり)。

≪ 或時惺々翁予が新に建たる小室を見て、さてもあら壁に山水鳥獣あらゆる物あり。絵心なき所にてはかようの事も時々写度おもう時も遠慮せり。幸いに別魂のそこの宅中、願うてもなき事と、一宿をして終日いろいろの絵をしたため、予にも恵まれし。

余も絵は少しはかく事を得たりといえども、中々其妙に至らざれば、あら壁の模様をよき絵の手本ともしらず。勿論古来よりあら壁に絵の姿ありと申事は聞伝うるといえども、目のあたり惺々翁のかきとられしにて疑いもはれ、何事も上達をせざれば其奥義をさとられぬ者と、今更のように思いぬ。

しかし其道を得ぬことはおかしき物にて、陶器を作る事は余は惺々翁にまされり。然れども是を家業体にするにもあらず。只鷹が峰のよき土を見立て折々拵え侍る計りにて、強て名を陶器にてあぐる心露いささかなし。是につき惺々翁と談ぜしことあり。

書画何芸にても天授という物ありて、いか程精を尽ても上達群を出る事凡出来ぬ物なり。けたいしては猶行ず。其外何芸にても、其法にからまされては却て成就せぬことも有ものとぞ。

龍をとる術を習うて、取べきの龍なく、また龍の絵を至って好みし人に、まことの龍顕われ出ければ目をまわせしというが如く、軍学の七書を、宋名将岳飛は少しも用いず。

七書の趣にさこうて毎度大軍に勝しがごとく、義経公の逆落しも、正行公の京都へ逆寄せを真似て、秀吉公の先陣となりて権現様と御取合のせつ、池田勢入父子に森武蔵守打死めされしにて考え知るべし。

然れども軍学なくて軍は出来ねども、例えば七書は只其可勝、可負の利をせめて書し者にて、此後とても名将の胸中よりは奇代の軍慮七書より出べし。万芸みなかくのごとしとたがいに感じぬる。≫ (『本阿弥行状記・中巻(八三)』)

(補記) 「本阿弥光悦と松花堂(滝本坊)照乗」との関係

「余も絵は少しはかく事を得たりといえども、中々其妙に至らざれば、あら壁の模様をよき絵の手本ともしらず。勿論古来よりあら壁に絵の姿ありと申事は聞伝うるといえども、目のあたり惺々翁のかきとられしにて疑いもはれ、何事も上達をせざれば其奥義をさとられぬ者と、今更のように思いぬ。」

↓

「絵画」の世界は、余(光悦)も少しはやるが、「惺々翁」(「松花堂(滝本坊)照乗」」)には及ばないし、それを一つの見本としている。

「陶器を作る事は余は惺々翁にまされり。然れども是を家業体にするにもあらず。只鷹が峰のよき土を見立て折々拵え侍る計りにて、強て名を陶器にてあぐる心露いささかなし。是につき惺々翁と談ぜしことあり。」

↓

「陶器」の世界は、余(光悦)が、「惺々翁」(「松花堂(滝本坊)照乗」」)を上回っている。しかし、これを、家業化(集団化)することはない。

「書画何芸にても天授という物ありて、いか程精を尽ても上達群を出る事凡出来ぬ物なり。けたいしては猶行ず。其外何芸にても、其法にからまされては却て成就せぬことも有ものとぞ。」

↓

「書・画・陶・蒔絵・茶・華・香・能・曲・舞」等々の世界で、その道の「スペシャリスト」(その「道」の「天授の才ある者」)は目にする。しかし、その「スペシャリスト」は、往々にして、その世界に、とじ込まれ、その殻を破れない者が多い。

「龍をとる術を習うて、取べきの龍なく、また龍の絵を至って好みし人に、まことの龍顕われ出ければ目をまわせしというが如く、軍学の七書を、宋名将岳飛は少しも用いず。」

↓

この一節は、酒井抱一句集の『屠龍之技』などと深く関わっているように思われる。

「 然れども軍学なくて軍は出来ねども、例えば七書は只其可勝、可負の利をせめて書し者にて、此後とても名将の胸中よりは奇代の軍慮七書より出べし。万芸みなかくのごとしとたがいに感じぬる。」

↓

具体的には、光悦は、「書」(「光悦様」)、「陶芸」(「光悦茶碗」)、「漆芸」(「光悦蒔絵」)、「能」(「光悦謡本」)、「書画和歌巻」(「光悦・宗達の合作」)等々の、その個の世界にあっても、「アーティスト」(一分野での芸術家)として一流であるが、それが多岐に亘っての「マルチアーテスト又はマルチクリエーター」(多岐分野に亙る芸術家・創作活動家)、それに加えて、「プロデューサー(制作責任者)兼ディレクター(指揮・監督者)」という名を冠することが、より相応しいような、「琳派の創始者」の一人の、「ゼネラル・アーテスト」(総合芸術家)ということになる。(『光悦―琳派の創始者(河野元昭編)』所収「光悦私論」など)

ここで、「琳派の創始者」の一人の「本阿弥光悦」の「絵画」については、その『本阿弥行状記・中巻(八三)』で、「余も絵は少しはかく事を得たり」と記しているが、今に、遺されているのは、下記のアドレスで紹介した、「扇面月兎画賛(せんめんげっとがさん)」(畠山記念館蔵)程度なのである。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-03-15

本阿弥光悦筆「扇面月兎画賛(せんめんげっとがさん)」紙本着色 一幅

一七・三×三六・八㎝ 畠山記念館蔵

【 黒文の「光悦」印を左下に捺し、実態のあまりわかからない光悦の絵画作品のなかで、書も画も唯一、真筆として支持されている作品である。このような黒文印を捺す扇面の例は、同じく「新古今集」から撰歌した十面のセットが知られている。本図のように曲線で画面分割するデザインのもあり、それらとの関係も気になるところである。 】(『もっと知りたい 本阿弥光悦(玉蟲敏子他著)』)

(再掲)

(追記一)光悦の絵画作品など

本阿弥光悦作「赤楽兎文香合(あからくうさぎもんこうごう)」出光美術館蔵

重要文化財 一合 口径八・五㎝

http://idemitsu-museum.or.jp/collection/ceramics/tea/02.php

【寛永三筆と讃えられる本阿弥光悦は、工芸にも優れた作品を残しました。徳川家康より京・鷹ヶ峯の地を拝領して陶芸を始め、楽家二代・常慶、三代・道入の助力を得て作られた楽茶碗がよく知られています。本作は蓋表に白泥と鉄絵で「兎に薄」の意匠が描かれ、文様が施された稀少な光悦作品です。光悦は古田織部から茶の湯の手ほどきを受けており、本作には織部好みといえる、自由な造形が感じられます。茶人大名の松平不昧が旧蔵し、原三渓も所蔵していました。 】

上記の二点のみが、「光悦の絵」の絵画作品として取り上げられいる全てである(『もっと知りたい 本阿弥光悦(玉蟲敏子他著)』)。

この他に、本阿弥宗家に伝来されていたとの光悦筆「三十六歌仙図帖」は、現在は所在不明で、これは、整版本の『三十六歌仙』(フリア美術館ほか所蔵)とは別な肉筆画との記述がある(『玉蟲・前掲書』)。

本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)は、「永禄元年(1558年) - 寛永14年2月3日(1637年2月27日))、江戸時代初期の書家、陶芸家、芸術家。書は寛永の三筆の一人と称され、その書流は光悦流の祖と仰がれる」(『ウィキペディア(Wikipedia)』)と紹介されるが、本業は「刀剣の鑑定・研磨・浄拭(ぬぐい)」が家業で、「書家、陶芸家、芸術家」というよりも、「書・画・陶芸(茶碗)・漆芸(蒔絵)・能楽・茶道・築庭」などに長じた「マルチタレント=多種・多彩・多芸の才能の持ち主」の文化人で、その多種・多彩・多芸の人的ネットワークを駆使して、「マルチ・クリエーター」(多方面の創作活動家)から、さらに、「ゼネラル・アーテスト」(総合芸術家)の世界を切り拓いていった人物というのが、光悦の全体像をとらえる上で適切のように感じられる。

そして、光悦の人的なネットワークというのは、「相互互恵的・相互研鑽的」な面が濃厚で、例えば、その書は、寛永の三筆(近衛信尹・松花堂昭乗・光悦)そして洛下の三筆(昭乗・光悦・角倉素庵)、その画は、俵屋宗達 陶芸は楽家(常慶・道入)、漆芸は五十嵐家(太兵衛・孫三)、能楽(観世黒雪)、茶道(古田織部・織田有楽斎・小堀遠州)、そして、築庭(小堀遠州)、さらに、和歌(烏丸光広)、古典(角倉素庵)、儒学(角倉素庵・林羅山)等々、際限がなく広がって行く。

そして、これらの人的なネットワークが結実したものの一つとして、近世初期における出版事業の「嵯峨本」の刊行が挙げられるであろう。この嵯峨本は、当時の日本(京都だけでなく)の三大豪商の「後藤家・茶屋家・角倉家」の一つの「角倉家」の、その角倉素庵が中心になり、そこに、「光悦・宗達」が加わり、さらに、「謡本」の「観世黒雪」そして、公家の「烏丸光広・中院通勝」等々が加わるのであろう。

ここに、もう一つ、いわゆる、「光悦書・宗達画」の「和歌巻」の世界が展開されて行く。この「和歌巻」の一つが『鶴下絵和歌巻』で、この作品は、単に「光悦書・宗達画」の二人のコラボレーション(協同作品・合作)ではなく、広く「光悦・宗達・素庵」のネットワーク上に結実した総合的なコラボレーション(協同作品・合作)の一つと解したい。

宗達筆・烏丸光広賛「兎桔梗図」一幅 98.5×43.9㎝ 東京国立博物館蔵

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0013569

この宗達筆の「兎桔梗図」の画賛(和歌)は、烏丸光広が自作の歌を賛しているようである。烏丸光広の歌(『烏丸亜相光弘卿集』)は、下記のアドレスで見ることができる。

http://base1.nijl.ac.jp/iview/Frame.jsp?DB_ID=G0003917KTM&C_CODE=XYU1-046-03

(中略)

慶長五年(一六〇〇)光悦(43)このころ嵯峨本「月の歌和歌巻」書くか。関が原戦い。

☆素庵(30)光悦との親交深まる(「角倉素庵年譜」)。

同六年(一六〇一)光悦(44)このころ「鹿下絵和歌巻」書くか。

同七年(一六〇二)宗達(35?)「平家納経」補修、見返し絵を描くか。

同八年(一六〇三)☆光広(24?)細川幽斎から古今伝授を受ける(『ウィキペディア(Wikipedia)』)。徳川家康征夷大将軍となる。

同九年(一六〇四)☆素庵(34)、林蘿山と出会い、惺窩に紹介する。嵯峨本の刊行始まる(「角倉素庵年譜」)。

同十年(一六〇五)宗達「隆達節小歌巻」描くか。黒雪(39?)後藤庄三郎に謡本を送る。

徳川秀忠将軍となる。

同十一年(一六〇六)光悦(49)「光悦色紙」(11月11日署名あり)。

同十三年(一六〇八)光悦(51)「嵯峨本・伊勢物語」刊行。

同十四年(一六〇九)光悦(52)「嵯峨本・伊勢物語肖聞抄」刊行。☆光広(30?)勅勘を蒙る(猪熊事件)(『ウィキペディア(Wikipedia)』)。

同十五年(一六一〇)光悦(53)「嵯峨本・方丈記」刊行。

同十七年(一六一二)光悦(55)☆光悦、軽い中風を患うか(「光悦略年譜」)。

同十九年(一六一四)近衛信尹没(50)、角倉了以没(61) 大阪冬の陣。

元和元年(一六一五)光悦(58)家康より洛北鷹が峰の地を与えられ以後に光悦町を営む。古田織部自刃(62)、海北友松没(83)。大阪夏の陣。

☆「光悦略年譜」=『光悦 琳派の創始者(河野元昭編)』。「角倉素庵年譜」=『角倉素庵(林屋辰三郎著)』。

「光悦・宗達・素庵」らのコンビが中心になって取り組んだ「嵯峨本」の刊行や「和歌巻」の制作は、慶長五年(一六〇〇)の「関が原戦い」の頃スタートして、そして、元和元年(一六一五)の「大坂夏の陣」の頃に、そのゴールの状況を呈すると大雑把に見て置きたい。

そして、この「光悦・宗達・素庵」の人的ネットワークの中に、「黒雪・光広」などもその名を列ね、元和元年(一六一五)の、光悦の「洛北鷹が峰(芸術の郷)」の経営のスタートと、元和五年(一六一九)の、素庵の「嵯峨への隠退」(元和七年=一六二一、病症=癩発病)の頃を境にして、「光悦・宗達・素庵」の時代は終わりを告げ、「宗達・光広」、「光悦→光甫」、そして「宗達→宗雪・相説」へと変遷していくと大雑把な時代の把握をして置きたい。

それに加えて、烏丸光広は、堂上派(二条家の歌学派中、細川幽斎以来の古今伝授を受け継いだ公家歌人の系統)の歌人であるが、地下派(堂上派の公家に対して、武士や町人を中心にし、古今伝授や歌道伝授を継受する歌風で、細川幽斎門下の松永貞徳派の歌人が中心となっている)の貞徳(幽斎から事実上「古今伝授」を授かっているが「古今伝授」者とは名乗れない)とは昵懇の間柄で、光広自身、

「連歌・狂歌・俳諧・紀行・古筆鑑定」などの多方面のジャンルに精通している。

その書も寛永の三筆(信尹・昭乗・光悦)とならび称され、その書風は光悦流とされているが、「持明院流→ 定家流→ 光悦流→ 光広流」と変遷したとされている(『ウィキペディア(Wikipedia)』)。

ここで、上記の「小倉山荘色紙形和歌」(百人一首)の、光広の筆跡は、光悦と切磋琢磨した頃の「光悦流」のもので、宗達筆の「兎桔梗図」の画賛(和歌)した光広の書は、晩年の「光広流」のものと解したい。

と同時に、光悦の数少ない絵画作品として知られる「扇面月兎画賛」と「赤楽兎文香合」は、宗達と光広のコラボレーションの作品の「兎桔梗図」などに示唆を受けたもので、「宗達・光広」の時代の、晩年の光悦時代にも、「宗達・光広」などとの切磋琢磨は続いていたものと解したい。

そして、「宗達・素庵・黒雪・光広」等々の、光悦の黄金時代の「嵯峨本・和歌巻」の制作に協同して当たった面々は、光悦よりも一回りも二回りも若い、光悦流の、刀剣で例えれば、「あら身(新身・新刀・新しく鍛えた刀)」(『本阿弥行状記・上巻・四八段』)で、それらを、それぞれに鍛え上げっていった、その人こそ、本阿弥光悦の、その「マルチ・クリエーター」(多方面の創作活動家)にして「ゼネラル・アーテスト」(総合芸術家)たる所以なのであろう。

(追記) 「寛永文化」と「上層町衆・本阿弥光悦」周辺

「寛永文化」(かんえいぶんか)につては、下記アドレスのものが参考となる。

https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=863

≪ 後水尾・明正天皇の寛永年間(一六二四―四四)を中心とした近世初頭の文化をさし、桃山文化の残映と元禄文化への過渡的役割を果たした。ふつう元和偃武ののち、明暦―寛文のころまでを含めて考えられる。

江戸幕府の封建的体制の強化される時にあたって、京都の宮廷と上層町衆を中心としては、これに反撥的な古典的文化が成立し、江戸の武家を中心としては主として体制的な儒教的文化が発展した。その特質はしばしば西の桂(離宮)に対して東の日光(東照宮)が考えられるが、両者は対蹠的に寛永文化の二つの側面を代表しているといってもよいであろう。

しかしこれらは東西に対比されながら相互に交渉もあって、京都における寛永文化としては、二焦点の楕円形の文化構造が考えられる。

この事実は、西の宮廷をみても、後水尾院のもとに入内した東福門院は江戸の姫君(徳川秀忠の女和子)であって、東の武家をも含みこむことができた。女院は入内後江戸に帰ることなく、京都人になりきって戦乱に荒廃した文化財の復興に力を尽くした。

王朝寺院として知られた清水寺・仁和寺などはこの時に復興され、女院の外祖父浅井長政の菩提をとむらう養源院もこの時に創立された。

仁和寺近くに住んで野々村仁清の作品を世に出した金森宗和、養源院に板戸絵をえがいた俵屋宗達、いずれも宮廷に出入した芸術家であった。

それらの群像のなかで元和元年(一六一五)より鷹ヶ峰に居を構えた本阿弥光悦は、まさに代表格であって、古典的教養にささえられ、書蹟に作陶に寛永文化を代表する作品をとどめた。

この光悦とともにはやく嵯峨本の刊行に力を尽くした角倉素庵は、清水寺にかかげる扁額が示すように、父了以いらい安南貿易に雄飛しかつ国内の河川疏通に活躍した実業家であるが、同時に儒学においても一家をなした。この光悦・素庵こそは寛永文化を創造した二つの焦点であったとみられる。

その楕円形のなかには、近衛信尋・中院通勝・烏丸光広・俵屋宗達・灰屋紹益・千宗旦もおれば、板倉重宗・藤原惺窩・林羅山・堀正意・石川丈山・狩野探幽などもおり、ここに公武・和漢の文化の綜合が考えられるのである。

しかし寛永文化の特徴は、やはり京都を舞台とした古典復興のなかに最も重点があり、そのにない手は上層町衆たちであった。そのあたりから京都島原の角屋の意匠なども、寛永文化にねざしたものということができるのである。なお寛永文化は江戸よりも加賀にゆかりが深く、光悦は先代いらい加賀前田家に仕えていたが、前田利常の女富姫は桂宮(八条宮)二代智忠親王のもとに輿入れし、利常の弟利政の女は角倉素庵の長男玄紀の後妻となっていて、加賀と京とを深く結びつけていた。

また利常の生母寿命院ゆかりの能登妙成寺の伽藍は、すべて寛永文化の地方版をみるごとく新鮮である。近世初期京都への憧憬のなかで営まれた地方の文化遺産には、寛永文化の伝播の姿と見られるものは多い。

[参考文献]

林屋辰三郎『中世文化の基調』、同『寛永鎖国』(『国民の歴史』一四)、同『近世伝統文化論』

(林屋 辰三郎)≫(「ジャパンナレッジ」)

これに、下記アドレスの、「学問(藤原惺窩・林羅山)」「建築(日光東照宮・桂離宮と修学院離宮)」「絵画(狩野派・装飾画)」「工芸(蒔絵・楽焼・有田焼)」「芸能(茶道・書道)」「文学(仮名草紙・俳諧)」の各分野毎のものが参考となる。(山川出版社版の高校日本史教科書『詳説日本史B』をベースにしている。)

http://www2.odn.ne.jp/nihonsinotobira/kanei.html

さらに、「上層町衆・本阿弥光悦」周辺については、下記アドレスの「<論説>近世初頭における京都町衆 の法華信仰 (藤井学稿「特集 : 都市研究」)」が参考となる。

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/249377/1/shirin_041_6_520.pdf

これらの、「寛永文化」と「上層町衆・本阿弥光悦」周辺に関しては、下記のアドレスで紹介した、『光悦 琳派の創始者(河野元昭編・宮帯出版社・2015年)』が、上記のことなどを踏まえて、それぞれの専門家によってまとめられている。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-02-19

(再掲)

Ⅰ 序論 「光悦私論」(河野元昭稿)

Ⅱ 光悦とその時代

「光悦と日蓮宗」(河内将芳稿)

「近世初頭の京都と光悦村」(河内将芳稿)

「光悦と寛永の文化サロン」(谷端昭夫稿)

「光悦と蒔絵師五十嵐家」(内田篤呉稿)

「光悦と能-能役者との交流」(天野文雄稿)

「光悦と朱屋田中勝介・宗因」(岡佳子稿)

「光悦と茶の湯」(谷端昭夫稿)

Ⅲ 光悦の芸術

「書画の二重奏への道-光悦書・宗達画和歌巻の展開」(玉蟲敏子稿)

「光悦の書」(根本知稿)

「光悦蒔絵」(内田篤呉稿)

「光悦の陶芸(岡佳子稿)

Ⅳ 光悦その後

「フリーアと光悦-光悦茶碗の蒐集」(ルイーズ・A・コート稿)

そして、この書に関して、『嵯峨野明月記(辻邦生著・新潮社・1971)』の、「一の声(光悦)」「二の声(宗達)「三の声(素庵)」などを紹介し、「光悦と嵯峨本(光悦と素庵)」そして「「和歌・書・画の三重奏の道―光悦・宗達・素庵らの和歌巻の展開」などの項目も付加して欲しいことなどを記した。

(再掲)

「一の声(光悦)」=私が角倉与一(素庵)から私の書に対する賛辞でみちた手紙を受け取ったのもその頃のことだ。私は与一とはすでに十五年ほど前、角倉了以殿と会った折、一度会っているはずだが、むろんまだ、十二、三の少年だったわけで、直接な面識はほとんどないに等しかった。

「二の声(宗達)」=本阿弥(光悦)は角倉与一(素庵)からおのれ(宗達)の四季花木の料紙を贈られ、和歌集からえらんだ歌をそれに揮毫していて、それが公家や富裕の町衆のあいだで大そうな評判をとったことは、すでにおれのところに聞こえていた。

「三の声(素庵)」=わたしは史記を上梓したあと、観世黒雪(徳川家と親しい能役者・九世観世大夫)の校閲をたのんで、華麗な謡本に熱中していた。その頃は、本阿弥(光悦)がすでに装幀、体裁、版下を引きうけ、細心な指示をあたえていた。史記で用いた雲母摺りの唐草模様を、さらに華やかにするため、表紙の色を変え、題簽をあれこれと工夫した。

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻、別称『鶴図下絵和歌巻』」(絵・俵屋宗達筆 書・本阿弥光悦筆 紙本著色・34.0×1356.0cm・江戸時代(17世紀)・ 重要文化財・A甲364・京都国立博物館蔵)

https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kinsei/item02.html

参考A図「四季草花下絵和歌短冊帖(千羽鶴)」一帖(山種美術館蔵)

俵屋宗達(絵)・本阿弥光悦(書) 紙本・金銀泥絵・彩色・墨書・短冊・画帖(1冊18枚のうち1枚) 37.6×5.9㎝

https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/248875

【93「短冊帖・本阿弥光悦」一帖(山種美術館蔵)

もと6曲1双の屏風に20枚貼り交ぜであったもので、現在は18枚が短冊帖に改装され、残る2枚は散佚した。金銀泥で描く装飾下絵は、桔梗に薄・波に千羽鶴・団菊・藤・つつじ・萩・朝顔ほかさまざまあり、いずれも構図に工夫が凝らされている。中に、胡粉を引いたものや金銀の砂子を撒いたものも散見する。とくに銀泥で描いた部分は墨付きの都合で、肉眼でも判然としない箇所があるが、その下絵を縫って見え隠れする豊潤な筆致がかえって立体感を生み出している。慶長年間の筆。(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』)の「モノクロ図版」の解説 】

参考B図「群鶴蒔絵硯箱」一合「蓋表」(東京国立博物館蔵)

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0048252

【258 「群鶴蒔絵硯箱」(東京国立博物館蔵)

方形、削面、隅切の被蓋造で、身の左に水滴と硯を嵌め、右に筆置と刀子入を置いた形式は琳派特有のものである。総体を沃懸地に仕立て、蓋表から身の表にかけて、流水に5羽の鶴が飛翔する図を表している。水文は描割で簡単に表わし、その上に厚い鉛板を嵌めこんで鶴を配し、くちばしや脚には銅板を用いている。一見無造作で簡略化した表現のように見えるが、各材料の用法などには充分配慮がゆきとどいた優品の一つである。(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』) )の「モノクロ図版」の解説 】