「子規・漱石・寅彦・東洋城」(~子規没まで)俳句管見(その一) [子規・漱石・寅彦・東洋城]

その一「明治二十二年(一八八九)・時鳥(子規・ほととぎす)など」

(子規・二十三歳。正月、漱石を知る。五月九日喀血。)

https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&haiku_id&p_age=22&season&classification&kigo=%E6%99%82%E9%B3%A5&s&select&doing_wp_cron=1694245298.6711421012878417968750

川向ひどこのやしきへ時鳥 ID501 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥

五月雨を思ふてなくか子規 ID502 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥

往て還るほどは夜もなし子規 ID508 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥

卯の花をめかけてきたかほとゝきす ID509 制作年22 季節夏 分類植物 季語卯の花

(漱石・二十三歳。子規見舞い二句)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-19

(再掲)

漱石の俳句は、明治二十二年(一八八九)に、東京大学(予備門)での、正岡子規との出会いによる、次の二句から始まる。

1 帰ろふと鳴かずに笑へ時鳥 (漱石・23歳「明治22年(1889)」)

2 聞かふとて誰も待たぬに時鳥 (漱石・23歳「明治22年(1889)」)

≪季語=時鳥(夏)。「時鳥」の異名「不如帰」(帰るに如かず)に託して喀血した正岡子規を激励した句。子規と時鳥とは同義。正岡子規は明治二十二年五月九日に喀血した。翌日、医者に肺病と診断され、「卯の花をめがけてきたか時鳥」「卯の花の散るまで鳴くか子規」などの句を作った。卯の花を自分になぞらえ(子規は卯年生れ)、肺病(結核)を時鳥と表現俳句。(中略) 子規はこれらの俳句を作ったことから、自ら子規と号するようになった。この年の一月頃に急速に親しくなった漱石は、五月十三日に子規を見舞い、その帰途に子規のかかっていた医師を訪ねて病状や療養の仕方を聞いている。(後略 )≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)

(追記)

(寅彦=「漱石」との出会い「明治二十九年・十八歳時=第五高校入学時。出典=『牛頓先生俳句集・季題別』、『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)

時鳥京に客たる三年目 (明治三十四年作。満二十三歳)

時鳥一寸先の闇の声 (同上)

時鳥くらがり坂を君帰る (同上)

時鳥剣(けん)を按(あん)じて失せ玉ひぬ(同上、「失せ玉ひぬ」の原句は「君逝けり」)

(東洋城=「明治二十八年、十八歳時、松山中学校五年生の四月、漱石が教師として来任し、英語の教授を受ける。明治三十三年、二十三歳時、一高・東大へ入学、東洋城と号す。明治三十六年、二十六歳時、漱石帰朝、一高・東大講師となり、漱石を師とする。腸チフスで東大休学、翌年、新設の京大に入学、明治三十八年、京大卒業、翌年、二十九歳時に、宮内省に入り、式部官などを歴任。出典=『東洋城全句集(上・中・下)』の中巻の「年譜」)

時鳥牡丹に月の雫せよ(明治三十五年作。二十五歳)

時鳥硯に墨を立てる時(明治四十三年作。三十三歳)

二階から朝顔棚や時鳥(同上)

時鳥雨の鳥居は松の中(同上)

時鳥も鳴かで明けたる一夜かな(大正十五年、昭和元年、四十九歳)

時鳥あららぎに奈良の夜あるかな(昭和四年作、五十二歳)

.jpg)

「紫陽花郭公図(あじさいほととぎすず)」日本画 / 絵画 / 江戸 / 日本/与謝蕪村 (1716-1784年)/江戸時代/明和7-安永6/紙本,墨画淡彩/38.7 x 64.3cm(「文化遺産オンライン」)

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/90300

≪(解説) 俳人、文人、画家であった蕪村は、享保年間末に江戸に下り、俳諧を学び、江戸俳壇に出る一方、絵画にも親しみ、寛保初年に江戸を後にして放浪生活に入り、各地を旅して10年余を過ごした。宝暦初年に京に上り、画業に心を寄せ、国内のさまざまな流派はもとより、中国諸家の作品や版本類を研究して自己の画風を形成した。初期文人画の足跡を受け継ぎ、日本の文人画を大成したのは池大雅と与謝蕪村であった。中国への憧れをもちつつもその影響を離れ、日本的な文人画を創り出すことに大きく貢献した。「岩くらの狂女戀せよほととぎす」この句は天明三年刊維駒編『五車反古』に出ている。おそらく蕪村最晩年の句であろう。空に鋭く啼き渡る郭公と、たっぷりとした墨色の葉にすがすがしい藍色の施された紫陽花が大きく描かれている。句のもつ激しい情調を象徴的に表した珠玉の作品である。≫

(参考) 「一寸先は闇ではなく光」(周辺)

時鳥一寸先の闇の声(寅彦、明治三十四年作。二十三歳)

https://www.engakuji.or.jp/blog/35010/

(抜粋)

≪ 「二度とない人生(坂村真民)」

(1989年 「二度とない人生だから」は藤掛廣幸に依り曲が付けられ8月6日に「89 海と島の博覧会・ひろしま」のメイン会場で初演された。)

二度とない人生だから

二度とない人生だから

一輪の花にも

無限の愛を

そそいでゆこう

一羽の鳥の声にも

無心の耳を

かたむけてゆこう

二度とない人生だから

一匹のこおろぎでも

ふみころさないように

こころしてゆこう

どんなにか

よろこぶことだろう

二度とない人生だから

一ぺんでも多く

便りをしよう

返事は必ず

書くことにしよう

二度とない人生だから

まず一番身近な者たちに

できるだけのことをしよう

貧しいけれど

こころ豊かに接してゆこう

二度とない人生だから

つゆくさのつゆにも

めぐりあいのふしぎを思い

足をとどめてみつめてゆこう

二度とない人生だから

のぼる日 しずむ日

まるい月 かけてゆく月

四季それぞれの

星々の光にふれて

わがこころを

あらいきよめてゆこう

二度とない人生だから

戦争のない世の

実現に努力し

そういう詩を

一遍でも多く

作ってゆこう

わたしが死んだら

あとをついでくれる

若い人たちのために

この大願を

書きつづけてゆこう ≫

(子規・二十三歳。正月、漱石を知る。五月九日喀血。)

https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&haiku_id&p_age=22&season&classification&kigo=%E6%99%82%E9%B3%A5&s&select&doing_wp_cron=1694245298.6711421012878417968750

川向ひどこのやしきへ時鳥 ID501 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥

五月雨を思ふてなくか子規 ID502 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥

往て還るほどは夜もなし子規 ID508 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥

卯の花をめかけてきたかほとゝきす ID509 制作年22 季節夏 分類植物 季語卯の花

(漱石・二十三歳。子規見舞い二句)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-19

(再掲)

漱石の俳句は、明治二十二年(一八八九)に、東京大学(予備門)での、正岡子規との出会いによる、次の二句から始まる。

1 帰ろふと鳴かずに笑へ時鳥 (漱石・23歳「明治22年(1889)」)

2 聞かふとて誰も待たぬに時鳥 (漱石・23歳「明治22年(1889)」)

≪季語=時鳥(夏)。「時鳥」の異名「不如帰」(帰るに如かず)に託して喀血した正岡子規を激励した句。子規と時鳥とは同義。正岡子規は明治二十二年五月九日に喀血した。翌日、医者に肺病と診断され、「卯の花をめがけてきたか時鳥」「卯の花の散るまで鳴くか子規」などの句を作った。卯の花を自分になぞらえ(子規は卯年生れ)、肺病(結核)を時鳥と表現俳句。(中略) 子規はこれらの俳句を作ったことから、自ら子規と号するようになった。この年の一月頃に急速に親しくなった漱石は、五月十三日に子規を見舞い、その帰途に子規のかかっていた医師を訪ねて病状や療養の仕方を聞いている。(後略 )≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)

(追記)

(寅彦=「漱石」との出会い「明治二十九年・十八歳時=第五高校入学時。出典=『牛頓先生俳句集・季題別』、『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)

時鳥京に客たる三年目 (明治三十四年作。満二十三歳)

時鳥一寸先の闇の声 (同上)

時鳥くらがり坂を君帰る (同上)

時鳥剣(けん)を按(あん)じて失せ玉ひぬ(同上、「失せ玉ひぬ」の原句は「君逝けり」)

(東洋城=「明治二十八年、十八歳時、松山中学校五年生の四月、漱石が教師として来任し、英語の教授を受ける。明治三十三年、二十三歳時、一高・東大へ入学、東洋城と号す。明治三十六年、二十六歳時、漱石帰朝、一高・東大講師となり、漱石を師とする。腸チフスで東大休学、翌年、新設の京大に入学、明治三十八年、京大卒業、翌年、二十九歳時に、宮内省に入り、式部官などを歴任。出典=『東洋城全句集(上・中・下)』の中巻の「年譜」)

時鳥牡丹に月の雫せよ(明治三十五年作。二十五歳)

時鳥硯に墨を立てる時(明治四十三年作。三十三歳)

二階から朝顔棚や時鳥(同上)

時鳥雨の鳥居は松の中(同上)

時鳥も鳴かで明けたる一夜かな(大正十五年、昭和元年、四十九歳)

時鳥あららぎに奈良の夜あるかな(昭和四年作、五十二歳)

.jpg)

「紫陽花郭公図(あじさいほととぎすず)」日本画 / 絵画 / 江戸 / 日本/与謝蕪村 (1716-1784年)/江戸時代/明和7-安永6/紙本,墨画淡彩/38.7 x 64.3cm(「文化遺産オンライン」)

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/90300

≪(解説) 俳人、文人、画家であった蕪村は、享保年間末に江戸に下り、俳諧を学び、江戸俳壇に出る一方、絵画にも親しみ、寛保初年に江戸を後にして放浪生活に入り、各地を旅して10年余を過ごした。宝暦初年に京に上り、画業に心を寄せ、国内のさまざまな流派はもとより、中国諸家の作品や版本類を研究して自己の画風を形成した。初期文人画の足跡を受け継ぎ、日本の文人画を大成したのは池大雅と与謝蕪村であった。中国への憧れをもちつつもその影響を離れ、日本的な文人画を創り出すことに大きく貢献した。「岩くらの狂女戀せよほととぎす」この句は天明三年刊維駒編『五車反古』に出ている。おそらく蕪村最晩年の句であろう。空に鋭く啼き渡る郭公と、たっぷりとした墨色の葉にすがすがしい藍色の施された紫陽花が大きく描かれている。句のもつ激しい情調を象徴的に表した珠玉の作品である。≫

(参考) 「一寸先は闇ではなく光」(周辺)

時鳥一寸先の闇の声(寅彦、明治三十四年作。二十三歳)

https://www.engakuji.or.jp/blog/35010/

(抜粋)

≪ 「二度とない人生(坂村真民)」

(1989年 「二度とない人生だから」は藤掛廣幸に依り曲が付けられ8月6日に「89 海と島の博覧会・ひろしま」のメイン会場で初演された。)

二度とない人生だから

二度とない人生だから

一輪の花にも

無限の愛を

そそいでゆこう

一羽の鳥の声にも

無心の耳を

かたむけてゆこう

二度とない人生だから

一匹のこおろぎでも

ふみころさないように

こころしてゆこう

どんなにか

よろこぶことだろう

二度とない人生だから

一ぺんでも多く

便りをしよう

返事は必ず

書くことにしよう

二度とない人生だから

まず一番身近な者たちに

できるだけのことをしよう

貧しいけれど

こころ豊かに接してゆこう

二度とない人生だから

つゆくさのつゆにも

めぐりあいのふしぎを思い

足をとどめてみつめてゆこう

二度とない人生だから

のぼる日 しずむ日

まるい月 かけてゆく月

四季それぞれの

星々の光にふれて

わがこころを

あらいきよめてゆこう

二度とない人生だから

戦争のない世の

実現に努力し

そういう詩を

一遍でも多く

作ってゆこう

わたしが死んだら

あとをついでくれる

若い人たちのために

この大願を

書きつづけてゆこう ≫

夏目漱石の「俳句と書画」(その十五) [「子規と漱石」の世界]

その十五 漱石の「観自在帖」周辺

.jpg)

「観自在帖(全作品紹介)」

https://hzrhq.agaterlm.top/index.php?main_page=product_info&products_id=30145

≪右一列上段「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)/紙本墨書・淡彩・24.4×36.3㎝」

右一列中段「観自在帖(2)」→「藤花図」/同上」

右一列下段「観自在帖(3)」→「隔水東西住」/同上」

右二列上段「観自在帖(4)」→「竹図」/同上」

右二列中段「観自在帖(5)」→「渡尽東西水」/同上」

右二列下段「観自在帖(6)」→「鉢花図」/同上」

右三列上段「観自在帖7)」→「柳芽を」/同上」

右三列中段「観自在帖(8)」→「牡丹図」/同上」

右三列下段「観自在帖(9)」→「起臥乾抻」/同上」

右四列上段「観自在帖10)」→「松林図」/同上」

右四列中段「観自在帖(11)」→「二十年来愛碧林/同上」

右四列下段「観自在帖(12)」→「竹石図/同上」

≪ 観自在とは、迷いの執念から解放された境界にあって、事物のすがたが自由自在に正しくみきわめられることを意味する仏教語。

.jpg)

「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)」

https://jp.mercari.com/item/m87413254274

大正四年の春、漱石は京都に旅したが、病臥した。その後、小康を得て、乞わるるままに、小品の書画を楽しみながら書いた。贈られた磯田家では、この書画帖の巻頭の書「観自在」(上記図)をとって「観自在帖」と名付けている。

画帖は「観自在」に続いて「藤花図」(「観自在帖(2)」)「隔水東西住」(「観自在帖(3)」)の五言絶句に展開される。

隔水東西住 (水を隔てて東西に住み)

白雲往又還 (白雲往(ゆ)きて又(また)還(かえ)る)

東家松籟起 (東家(とうか)に松籟起(お))これば)

西屋竹珊々 (西屋(せいおく)竹) 珊々(さんさん))

この詩は、大正五年初夏頃の「断片」にも載っているが、そこでは「白雲」は「閑雲」、「又」は「復」と改められている。『漱石全集』では「又」は「也(また)」となっている。

松籟は松風、珊々は、もとは玉のふれあう音から竹の葉のそよぎを形容している。最後の句に呼応して水墨の「竹図」(「観自在帖(4)」)がある。

次の「渡尽東西水」(「観自在帖(5)」)には、

渡尽東西水 (渡り尽くす東西の水)

三過翠柳橋 (三(み)たび過(す)ぐ翠柳(すいりゅう)の橋)

春風吹不断 (春風(しゅんぷう)吹いて断(た)たず)

春恨幾條々 (春恨(しゅんこん)幾條々(いくじょうじょう))

春日偶成 漱石

の五言絶句があって、これは明治四十五年(一九一二)五月二十四日の「春日偶成 十首」中の最後の詩。

修善寺大患の『思ひ出す事など』以後、約一年半ばかり、全く作詩から遠ざかっていた漱石は、この「春日偶成 十首」以後、盛んに作詩した。しかし、それまでと趣を異にして、南画の賛、題詩の類か、少なくとも南画的光景を詠じたものばかりといっていいのが特色だと『漱石の漢詩』の中に松岡譲は述べている。

この詩は旧作だが「観自在帖」に入れるにふさわしいと思ったのであろう。吉川幸次郎氏は『漱石詩注』で、「渡尽東西水」は明の高青邱(こうせいきゅう)の「胡隠君(こいんくん)を尋ぬ」に「水を渡り復(また)水を渡る。花を看(み)て還(また)花を看る。春風江上の路、覚えず君が家に到る」があり、これはこの句を導いたのであろうと述べている。それはそれとして、前掲(8図=「木屋町の宿をとりて川向の御多佳さんに」の前書がある「春の川を隔てて男女哉」)の「春の川を隔てて男女哉」の情緒につながるものを、かつての作に感じて、記したように思えてならない。

なお、大正三年の作「同じ橋三たび渡りぬ春の宵」は、この漢詩と通ずるものがある。

「観自在帖(6)」は、可憐な花をつけた木を描いた「鉢花図」。

「観自在帖7)」は、

柳芽(やなぎめ)を吹いて四条のはたごかな 漱石

の俳句で、大正四年四月、京都にて作った八句中の第一句。

漱石の約一か月の京都滞在中の句で、続いて次の句がある。

見あぐれば坂の上なる柳かな

筋違に四条の橋や春の川

鴨川に面した宿の二階の部屋に通されたというが、久しぶりに京都の春景色に、旅情を感じている漱石の感慨が示されている。また「はたご」という古風な語が、いかにも京都の土地がらにふさわしい。

次の「観自在帖8)」は、満開の牡丹、蕾の牡丹を描いた「牡丹図」(下記の図)。

.jpg)

「観自在帖(8)」→「牡丹図」

https://jp.mercari.com/item/m87413254274

「観自在帖(9)」の「起臥乾抻」は、

起臥乾抻一草亭 (起臥す乾抻一草亭(けんこんいっそうてい))

眼中只有四山青 (眼中只有り四山の青(せい))

閑来放鶴長松下 (閑来(かんらい)鶴を放(はな)つ長松(ちょうしょう)の下)

又上虚堂読易経 (又(ま)た虚堂(きょどう)に上(のぼ)って易経を読む)

の七言絶句で、「閑来放鶴図」(下記の図)の題賛のみを書いたもの。『漱石全集』では「只」が「唯」となっている。

(付記) 「閑来放鶴図」

≪大正三年の題賛。漱石の理想境と思われるところを実に丹念に描き、この画は代表作の一つと目せられている。印は白文方印「漱石」。≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説39・40(福田清人稿)」)

「閑来放鶴図自画賛」紙本着色/146.0×39.0㎝

https://aucview.aucfan.com/yahoo/d205942908/

「(観自在帖10)」→「松林図」

https://hzrhq.agaterlm.top/index.php?main_page=product_info&products_id=30145

「(観自在帖10)」は、松林の中に庵があり、対話する二人の人物を配した「松林図」(上記の図)。

そして、「観自在帖(11)」は、次の七言絶句(「二十年来愛碧林」)。

二十年来愛碧林 (二十年来碧林(へきりん)を愛す)

山人須解友虚心 (山人(さんじん)須(す)べからく解す虚心を友とするを)

長毫漬墨時如雨 (長毫(ちょうもう)漬墨(しぼく)時に雨の如し)

欲写鏗鏘戞玉音 (写さんと欲(ほっ))す鏗鏘(こうしょう) 戞玉(かつぎょく)の音(ね))

碧林は青い竹林、山人は山の隠士、長毫は毛の長い筆、漬墨はにじんだ墨、鏗鏘は金属や玉がふれあって鳴る音、戞玉はふれあう玉。この詩は大正三年の画賛であるが「題竹」として、「観自在帖」のために重ねて書いた。

最後の「観自在帖(12)」岩に竹を配し、淡彩で描いた「竹石図」。詩句六点、画六点で「観自在帖」は構成されている。 ≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説14~25(福田清人稿)」)

この「観自在帖」は、「漢詩」(「観自在帖(3)」・「観自在帖(5)」・「観自在帖(9)」・「観自在帖(11)」)、「俳句」(「観自在帖7)」→「柳芽を」)、「書」(「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)」)、「南画」(「観自在帖10)」→「松林図」)、そして、「俳画」(「観自在帖(2)」・「観自在帖(4)」・「観自在帖(6)」・「観自在帖(8)」・「観自在帖(12)」」)と、漱石の世界の全貌を探索する上で、その総決算的な意味合いがあるものと解したい。

因みに、「俳句」(「観自在帖7)」→「柳芽を」)関連は、次の八句ということになる。

大正4年(1915年)

2437 柳芽を吹いて四条のはたごかな

≪季=柳の芽(春) ※2443までの七句は京都での作。漱石は三月十九日から四月十六日まで京都に滞在した。この句はこの滞在中に磯田多佳(2440参照)に贈った画帖『観自在帖』に記されている。◇全集(大6)が「四月京都にて 八句」として収める(ただし、八句のうち一句は、(2372))に同じ)。 ≫

2438 筋違に四条の橋や春の川

≪季=春の川。※筋違(すじかい)は斜め、はすかい。蕪村の句に「ほととぎす平安城を筋違に」があり、漱石は『創作家の態度』でこの句について言及している。 ≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)

2439 紅梅や舞の地を弾く金之助

≪季=紅梅(春)。※金之助は祇園 の芸妓の名。本名梅垣きぬ。≫(「同上」)

木屋町に宿とりて川向

の御多佳さんに(一句)

2440 春の川を隔てゝ男女かな

≪季=春の川。京都の漱石の宿は木屋町三条上ルにあった北大嘉(きたのたいが)。多佳は祇園 大友(だいとも)の女将、磯田多佳。鴨川の東に大友が、西に北大嘉があった。後略≫(「同上」)

2441 萱草の一輪咲きぬ草の中

≪季=萱草(かんぞう)=夏。※画賛の句。萱草はユリ科の多年草。夏に百合に似た橙赤色の花を一日だけ開く。忘れ草。西川一草亭が画いた萱草の絵に賛をしたものが知られている(『夏目漱石遺墨集』第三巻)。 ≫(「同上」)

2442 牡丹剪つて一草亭を待つ日哉

≪季=牡丹(夏)。※自画賛の句。一草亭は華道去風流の西川一草亭。実弟が津田青楓であり、漱石は京都滞在中に親しく交わった。≫(「同上」)

(付記) 「牡丹剪つて一草亭を待つ日哉(漱石)」自画賛(周辺)

https://rendezvou.exblog.jp/5253202/

「牡丹剪つて一草亭を待つ日哉(漱石)」自画賛図

牡丹剪って一草亭を待つ日かな 漱石

2443 椿とも見えぬ花かな夕曇

≪季=椿(春)。※自画賛の句。≫(「同上」)

大正3年(1914年)

2372 見上ぐれば坂の上なる柳哉

≪季=柳(春)。≫(「同上」)

(参考その一)「津田青楓・西川一草亭 と 漱石の交友」周辺

https://rendezvou.exblog.jp/6290544/

≪ 漱石と京都、学問の繋がりでは松本文三郎、狩野亨吉がいずれも京都帝国大学(旧文科大学)の長であり、漱石へ教師として講座を依頼していました。明治40年4月、漱石は京都の銀閣寺北にあった松本文三郎の山房に招かれその礼状を送っています。

「拝啓 京都滞在中は尊来を辱ふせるのみならず銀閣の仙境に俗塵を振るひ落し候」

市街と離れたこの地を漱石はたいへん気に入り、東京付近ではこんな住居は求められないと賞賛しています。しかし、41年6月、書状で教師就任と講義の件は断っているのです。狩野亨吉とも同じやりとりがあったは史実に遺されている処です。

ただ、これら碩学の友人は当時京都在住ではありましたが、故郷は別にあり後に京都を去った人でした。京都に生まれ育ったきっすいの京都人で、親密な知人といえば、津田青楓と西川一草亭きょうだいを措いてはないと思われます。今回はこのふたりにスポットを当ててみることにいたしましょう。

☆フランス帰りの青年画家・津田青楓

漱石門下の小宮豊隆の仲介で津田青楓が漱石に逢ったのは明治44年。京都に育ち、日露戦争が終わると官費でフランスに3年間留学した貧しい青年画家で、帰国してまもなく京都から東京に出た頃でした。本名津田亀次郎、雅号青楓。

彼は、フランスで日本人の仲間が落ち合うレストランでの思い出を述懐しています。留学生の彼らは、漱石の『坊っちゃん』や『我輩は猫である』『草枕』の掲載されている雑誌を持ち込み朗読していたそうです。

津田と共にいた安井(安井曽太郎)は新参者であり、朗読するのは古参の留学生ら。

「茶と聞いて少し辟易した。世間に茶人程勿体ぶった風流人はない。広い視界をわざとらしく窮屈に縄張りをして、極めて自尊的に、極めてことさらに、極めてせせこましく、必要もないのに、鞠躬如(きっきゅうじょ)として、あぶくを飲んで結構がるものは所謂茶人である…」

『草枕』の一節を聞いては「愉快だね」と、うれしがる古参者ら。津田はそれを横目で見ながらこの時、漱石に親愛の情を感じはじめたと書いています。

けれども、彼の父親は去風洞挿花家元西川源兵衛(一葉)であり、また表千家の茶人でもあったのですから、皮肉なものです。明治44年、縁あって漱石門下に入ることになります。漱石にとっては趣味にしている描画のよき相談相手になり、心許せる門下生でありました。津田が漱石山房に出入りするようになった後、実兄の西川一草亭をまた漱石に引き合わせるのでした。

津田清楓は述べています。

「京都はいやだった。親兄弟のお付き合いばかりして、やれお花見だ、やれお茶会だ、やれなんだかんだで引っ張り出されることばかしで、仕事なんかするひまはない。京都の人間は画家は風流人で、風流人は閑人だと思っているんだ。やりきれない…」

漱石と散歩しながらの話を彼はこんな風に書いています。

「君の親の商売は何だと云われるので、一寸嫌だったが思い切って、花屋です、店では花屋で奥では生花の先生です」といい、父は風雅な風采をして茶ばかり啜っていると云った後で、

「だから僕を学校にもやってくれないで、小学校を出ると丁稚にやらされて、それ家を飛び出して孤児のように自分でやっとここまでこぎつけたのです」

長男は特別で次男以下は同等ではなかった明治の家族制度を思いますと、こうした話も理解できるのではないでしょうか。いっぽう、兄の西川一草亭は長男として教育も受け家業を継ぎました。去風洞挿花をさらに盛り立て、『瓶史』を刊行する著名な文化人となっていました。

☆去風洞主人・西川一草亭

漱石は、大正4年3月21日、京都滞在中に西川一草亭の招きで彼の住居である茶室を訪れています。まず、漱石自身の筆記を見ることにいたします。

漱石全集 大正4年 日記14 (日記・断片 下)

「二一日(日)

八時起る。下女に一体何時に起ると聞けば大抵八時半か九時だといふ。夜はと聞けば二時頃と答ふ。驚くべし。」

漱石は旅館の女中の生活を聞き、労働時間が長いのに驚いています。それから宿の窓からのぞむ加茂川とかなたの東山が霞でよく見えないのに河原で合羽を干すさまを書きとめています。

☆漱石 去風洞・小間の茶室に入る

「東山霞んで見えず、春気曖、河原に合羽を干す。西川氏より電話可成(なるべく)早くとの注文。二人で出掛ける。去風洞といふ門をくぐる。奥まりたる小路の行き当たり、左に玄関。くつ脱ぎ。水打ちて庭樹幽すい、寒きこと夥し。」

寒がりの漱石はここでも京の底冷えの寒さに震え上がっています。数奇屋の庭はこの時期殺風景な感じもあったでしょうし、待合の座敷から暖かい陽光の遮られた暗い茶室へ入り、心寒いばかりの想いがあったのではないでしょうか。それでも漱石の観察眼はするどく克明に記憶にとどめています。

「床に方祝の六歌仙の下絵らしきもの。花屏風。壁に去風洞の記をかく。黙雷の華厳世界。一草亭中人。御公卿様の手習い机。茶席へ案内、数奇屋草履。石を踏んでし尺(しせき)のうちに路を間違へる。再び本道に就けばすぐ茶亭の前に行きつまる。どこから這入るのかと聞く。戸をあけて入る。方三尺ばかり。ニジリ上り。」

ここは、露地を歩きながら茶室への方向を間違え、やっと茶室のにじり口を見つけたところです。武士も刀を外して身分の上下なく入る狭き入り口なのです。漱石はどうやら身をかがめて茶室内に入ったようです。

「更紗の布団の上にあぐらをかき壁による。つきあげ窓。それを明けると松見える。床に守信の梅、「梅の香の匂いや水屋のうち迄も」といふ月並みな俳句の賛あり。」

暗い茶室内には天井に突き上げ窓が開けられていました。ここから自然光が入る仕組みになっているのです。しかし、同時に冷気も入ったことでしょう。次に懐石料理が書かれています。この去風洞の近くに「松清」という料理屋があり、亭主は懐石をそこから取り寄せたもようです。

☆懐石料理の献立はどういうものだったか

「料理 鯉の名物松清。鯉こく。鯉のあめ煮。鯛の刺身、鯛のうま煮。海老の汁。茶事をならはず勝手に食ふ。箸の置き方、それを膳の中に落とす音を聞いて主人が膳を引きにくるのだといふ話を聞く。最初に飯一膳、それから酒といふ順序。」

(後略)

箸の置き方、それを膳の中に落とす音を聞いて主人が膳を引きにくるのだ、のくだりは、茶道で懐石の作法になっているものです。客は食事が終わった合図として、静かに箸を膳の上に落とし亭主に知らせ、主はその音を水屋で聞くとすぐに膳を引きに来るわけです。

ところで、この献立を見るかぎりでは、西川一草亭は茶事を余りしていなかったのではないかと私は思います。理論はできても茶道の基本的な稽古をしていたかどうか…。父親から手前を習ったことはあるとだけ書かれています。

茶懐石では、海の幸、山の幸を少しづつとりまぜて消化の好い調理をし、無理なく食べられる分量で客に呈すのが本筋です。料理屋にまかせず亭主自ら客のことを考え吟味しなければいけません。しかし、この献立では胃腸の重篤な病をもつ漱石に如何なものかと思われてならないのです。

☆漱石「腹具合あしし」

案の定、漱石は23日の日記に「腹具合あしく且つ天気あしゝ。天気晴るれど腹具合なほらず。」とあるのです。翌24日には更に、腹具合は悪化します。

多佳女が云い出して北野天神の梅見の約束をしていたにも拘わらず、断りなく多佳が遠出していたことで漱石は深く傷つくのです。

「二十四日(水)

寒、暖なれば北野の梅を見に行こうと御多佳さんがいふから電話をかける。御多佳さんは遠方に行って今晩でなければ帰らないから夕方懸けてくれといふ。夕方懸けたって仕方がない。(中略)腹具合あしし。」

この時漱石は東京に帰るべく、「晩に気分あしき故明日出立と決心す」といったんは京都を離れる決意をしたのでした。この危機的状況を救ったのがまた津田青楓その人でした。

付きっ切りで看病する津田は多佳女に懸命にとりなすように依頼し、祇園の芸妓で漱石信奉者のお君さん、金之助にも来て貰い、最悪の状態を切り抜けました。京都滞在はこの後更に続くことになります。

「二十五日

御多佳さんが来る。出立ちをのばせと云ふ。医者を呼んで見てもらえと云ふ。(中略)多佳さんと青楓君と四人で話しているうちに腹具合よくなる。」

結局、漱石は翌月の4月16日まで、都合二十九日間京都に滞在したのです。東京へ帰ってから胃腸の病は深刻になり、翌月大正5年の12月9日までその病苦は続きました。

☆西川一草亭に漱石は感想をのべる

「漱石と庭」と題した一草亭のエッセイに、漱石が来庵した折の事柄が興味深く書かれています。その一部分を抜粋します。

「夏目さんの来られたのは三月の末で、さう云ふ時分にこう云ふ家を見ると只陰気で不愉快なばかりだった。夏目さんはその暗い陰気な座敷の床の前に坐って、欄間に懸かっている「一草亭中之人」と云ふ夏目さん自身の字を眺めたり、床の間に生けておいた室咲きの牡丹の花を見たりして、最後に此処の家賃はいくらするかねと尋ね、「こんな家は只でも嫌だね」と云って心から嫌な顔をされた。」

まあ、客としては失礼な物言いですが、体調の悪い人への亭主の心配りも「も一つ」だったようです。

江戸っ子漱石と京都、かならずしも相性は悪くなかったのです。相性が悪かったのは、京都の寒さだけだったのかもしれません

☆正直で飾り気のない交友

表裏のある狡猾な人間を嫌悪した漱石。それゆえに江戸っ子と自他ともに認めた気性でした。では、その対極にあるのが京都人だという世間の見方があるとすれば…。それは概には云えないのではないでしょうか。

西川・津田兄弟を見ましても自分の家はもとより時代へ厳しい批判精神をもち、それを公言して憚らなかった京都人なのでした。1千年有余の歴史を有し伝統を保ちつつ、京都が革新の都といわれる所以はここにも見られると思います。

漱石は祇園の一力で舞妓の運ぶ薄茶を喜んで喫しています。展覧会では茶道具の名品を手帳に書き付けています。そして漱石は乾山の向付けの一揃いを見つけそれを津田青楓に贈ってもいます。茶道そのものを嫌っていたのではありません。

漱石は、東京に帰ってからは「京都の閑雅をひとり懐かしんでいます、また行くつもりです」と書簡に書きながら、大正5年12月9日に、49歳の生涯を終えたのでした。

(後略) ≫

(参考その二) 「漱石遺墨について」周辺

file:///C:/Users/user/Downloads/8011_0005_05.pdf

(抜粋)

1.漢詩( 『不成帖』 )

2.椿図( 『不成帖』 )

3.春蘭図( 『画帖』 )

4.竹林図( 『不成帖』 )

5.藤花図( 『観自在帖』 )

6.牡丹図( 『観自在帖』 )

7.松林図( 『観自在帖』 )

8.春蘭図ヵ( 『不成帖』 )

9.竹石図( 『観自在帖』 )

10.芭蕉図( 『咄哉帖』 )

11.椿図

12.東家西屋図( 『画帖』 )

.jpg)

「観自在帖(全作品紹介)」

https://hzrhq.agaterlm.top/index.php?main_page=product_info&products_id=30145

≪右一列上段「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)/紙本墨書・淡彩・24.4×36.3㎝」

右一列中段「観自在帖(2)」→「藤花図」/同上」

右一列下段「観自在帖(3)」→「隔水東西住」/同上」

右二列上段「観自在帖(4)」→「竹図」/同上」

右二列中段「観自在帖(5)」→「渡尽東西水」/同上」

右二列下段「観自在帖(6)」→「鉢花図」/同上」

右三列上段「観自在帖7)」→「柳芽を」/同上」

右三列中段「観自在帖(8)」→「牡丹図」/同上」

右三列下段「観自在帖(9)」→「起臥乾抻」/同上」

右四列上段「観自在帖10)」→「松林図」/同上」

右四列中段「観自在帖(11)」→「二十年来愛碧林/同上」

右四列下段「観自在帖(12)」→「竹石図/同上」

≪ 観自在とは、迷いの執念から解放された境界にあって、事物のすがたが自由自在に正しくみきわめられることを意味する仏教語。

.jpg)

「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)」

https://jp.mercari.com/item/m87413254274

大正四年の春、漱石は京都に旅したが、病臥した。その後、小康を得て、乞わるるままに、小品の書画を楽しみながら書いた。贈られた磯田家では、この書画帖の巻頭の書「観自在」(上記図)をとって「観自在帖」と名付けている。

画帖は「観自在」に続いて「藤花図」(「観自在帖(2)」)「隔水東西住」(「観自在帖(3)」)の五言絶句に展開される。

隔水東西住 (水を隔てて東西に住み)

白雲往又還 (白雲往(ゆ)きて又(また)還(かえ)る)

東家松籟起 (東家(とうか)に松籟起(お))これば)

西屋竹珊々 (西屋(せいおく)竹) 珊々(さんさん))

この詩は、大正五年初夏頃の「断片」にも載っているが、そこでは「白雲」は「閑雲」、「又」は「復」と改められている。『漱石全集』では「又」は「也(また)」となっている。

松籟は松風、珊々は、もとは玉のふれあう音から竹の葉のそよぎを形容している。最後の句に呼応して水墨の「竹図」(「観自在帖(4)」)がある。

次の「渡尽東西水」(「観自在帖(5)」)には、

渡尽東西水 (渡り尽くす東西の水)

三過翠柳橋 (三(み)たび過(す)ぐ翠柳(すいりゅう)の橋)

春風吹不断 (春風(しゅんぷう)吹いて断(た)たず)

春恨幾條々 (春恨(しゅんこん)幾條々(いくじょうじょう))

春日偶成 漱石

の五言絶句があって、これは明治四十五年(一九一二)五月二十四日の「春日偶成 十首」中の最後の詩。

修善寺大患の『思ひ出す事など』以後、約一年半ばかり、全く作詩から遠ざかっていた漱石は、この「春日偶成 十首」以後、盛んに作詩した。しかし、それまでと趣を異にして、南画の賛、題詩の類か、少なくとも南画的光景を詠じたものばかりといっていいのが特色だと『漱石の漢詩』の中に松岡譲は述べている。

この詩は旧作だが「観自在帖」に入れるにふさわしいと思ったのであろう。吉川幸次郎氏は『漱石詩注』で、「渡尽東西水」は明の高青邱(こうせいきゅう)の「胡隠君(こいんくん)を尋ぬ」に「水を渡り復(また)水を渡る。花を看(み)て還(また)花を看る。春風江上の路、覚えず君が家に到る」があり、これはこの句を導いたのであろうと述べている。それはそれとして、前掲(8図=「木屋町の宿をとりて川向の御多佳さんに」の前書がある「春の川を隔てて男女哉」)の「春の川を隔てて男女哉」の情緒につながるものを、かつての作に感じて、記したように思えてならない。

なお、大正三年の作「同じ橋三たび渡りぬ春の宵」は、この漢詩と通ずるものがある。

「観自在帖(6)」は、可憐な花をつけた木を描いた「鉢花図」。

「観自在帖7)」は、

柳芽(やなぎめ)を吹いて四条のはたごかな 漱石

の俳句で、大正四年四月、京都にて作った八句中の第一句。

漱石の約一か月の京都滞在中の句で、続いて次の句がある。

見あぐれば坂の上なる柳かな

筋違に四条の橋や春の川

鴨川に面した宿の二階の部屋に通されたというが、久しぶりに京都の春景色に、旅情を感じている漱石の感慨が示されている。また「はたご」という古風な語が、いかにも京都の土地がらにふさわしい。

次の「観自在帖8)」は、満開の牡丹、蕾の牡丹を描いた「牡丹図」(下記の図)。

.jpg)

「観自在帖(8)」→「牡丹図」

https://jp.mercari.com/item/m87413254274

「観自在帖(9)」の「起臥乾抻」は、

起臥乾抻一草亭 (起臥す乾抻一草亭(けんこんいっそうてい))

眼中只有四山青 (眼中只有り四山の青(せい))

閑来放鶴長松下 (閑来(かんらい)鶴を放(はな)つ長松(ちょうしょう)の下)

又上虚堂読易経 (又(ま)た虚堂(きょどう)に上(のぼ)って易経を読む)

の七言絶句で、「閑来放鶴図」(下記の図)の題賛のみを書いたもの。『漱石全集』では「只」が「唯」となっている。

(付記) 「閑来放鶴図」

≪大正三年の題賛。漱石の理想境と思われるところを実に丹念に描き、この画は代表作の一つと目せられている。印は白文方印「漱石」。≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説39・40(福田清人稿)」)

「閑来放鶴図自画賛」紙本着色/146.0×39.0㎝

https://aucview.aucfan.com/yahoo/d205942908/

「(観自在帖10)」→「松林図」

https://hzrhq.agaterlm.top/index.php?main_page=product_info&products_id=30145

「(観自在帖10)」は、松林の中に庵があり、対話する二人の人物を配した「松林図」(上記の図)。

そして、「観自在帖(11)」は、次の七言絶句(「二十年来愛碧林」)。

二十年来愛碧林 (二十年来碧林(へきりん)を愛す)

山人須解友虚心 (山人(さんじん)須(す)べからく解す虚心を友とするを)

長毫漬墨時如雨 (長毫(ちょうもう)漬墨(しぼく)時に雨の如し)

欲写鏗鏘戞玉音 (写さんと欲(ほっ))す鏗鏘(こうしょう) 戞玉(かつぎょく)の音(ね))

碧林は青い竹林、山人は山の隠士、長毫は毛の長い筆、漬墨はにじんだ墨、鏗鏘は金属や玉がふれあって鳴る音、戞玉はふれあう玉。この詩は大正三年の画賛であるが「題竹」として、「観自在帖」のために重ねて書いた。

最後の「観自在帖(12)」岩に竹を配し、淡彩で描いた「竹石図」。詩句六点、画六点で「観自在帖」は構成されている。 ≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説14~25(福田清人稿)」)

この「観自在帖」は、「漢詩」(「観自在帖(3)」・「観自在帖(5)」・「観自在帖(9)」・「観自在帖(11)」)、「俳句」(「観自在帖7)」→「柳芽を」)、「書」(「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)」)、「南画」(「観自在帖10)」→「松林図」)、そして、「俳画」(「観自在帖(2)」・「観自在帖(4)」・「観自在帖(6)」・「観自在帖(8)」・「観自在帖(12)」」)と、漱石の世界の全貌を探索する上で、その総決算的な意味合いがあるものと解したい。

因みに、「俳句」(「観自在帖7)」→「柳芽を」)関連は、次の八句ということになる。

大正4年(1915年)

2437 柳芽を吹いて四条のはたごかな

≪季=柳の芽(春) ※2443までの七句は京都での作。漱石は三月十九日から四月十六日まで京都に滞在した。この句はこの滞在中に磯田多佳(2440参照)に贈った画帖『観自在帖』に記されている。◇全集(大6)が「四月京都にて 八句」として収める(ただし、八句のうち一句は、(2372))に同じ)。 ≫

2438 筋違に四条の橋や春の川

≪季=春の川。※筋違(すじかい)は斜め、はすかい。蕪村の句に「ほととぎす平安城を筋違に」があり、漱石は『創作家の態度』でこの句について言及している。 ≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)

2439 紅梅や舞の地を弾く金之助

≪季=紅梅(春)。※金之助は祇園 の芸妓の名。本名梅垣きぬ。≫(「同上」)

木屋町に宿とりて川向

の御多佳さんに(一句)

2440 春の川を隔てゝ男女かな

≪季=春の川。京都の漱石の宿は木屋町三条上ルにあった北大嘉(きたのたいが)。多佳は祇園 大友(だいとも)の女将、磯田多佳。鴨川の東に大友が、西に北大嘉があった。後略≫(「同上」)

2441 萱草の一輪咲きぬ草の中

≪季=萱草(かんぞう)=夏。※画賛の句。萱草はユリ科の多年草。夏に百合に似た橙赤色の花を一日だけ開く。忘れ草。西川一草亭が画いた萱草の絵に賛をしたものが知られている(『夏目漱石遺墨集』第三巻)。 ≫(「同上」)

2442 牡丹剪つて一草亭を待つ日哉

≪季=牡丹(夏)。※自画賛の句。一草亭は華道去風流の西川一草亭。実弟が津田青楓であり、漱石は京都滞在中に親しく交わった。≫(「同上」)

(付記) 「牡丹剪つて一草亭を待つ日哉(漱石)」自画賛(周辺)

https://rendezvou.exblog.jp/5253202/

「牡丹剪つて一草亭を待つ日哉(漱石)」自画賛図

牡丹剪って一草亭を待つ日かな 漱石

2443 椿とも見えぬ花かな夕曇

≪季=椿(春)。※自画賛の句。≫(「同上」)

大正3年(1914年)

2372 見上ぐれば坂の上なる柳哉

≪季=柳(春)。≫(「同上」)

(参考その一)「津田青楓・西川一草亭 と 漱石の交友」周辺

https://rendezvou.exblog.jp/6290544/

≪ 漱石と京都、学問の繋がりでは松本文三郎、狩野亨吉がいずれも京都帝国大学(旧文科大学)の長であり、漱石へ教師として講座を依頼していました。明治40年4月、漱石は京都の銀閣寺北にあった松本文三郎の山房に招かれその礼状を送っています。

「拝啓 京都滞在中は尊来を辱ふせるのみならず銀閣の仙境に俗塵を振るひ落し候」

市街と離れたこの地を漱石はたいへん気に入り、東京付近ではこんな住居は求められないと賞賛しています。しかし、41年6月、書状で教師就任と講義の件は断っているのです。狩野亨吉とも同じやりとりがあったは史実に遺されている処です。

ただ、これら碩学の友人は当時京都在住ではありましたが、故郷は別にあり後に京都を去った人でした。京都に生まれ育ったきっすいの京都人で、親密な知人といえば、津田青楓と西川一草亭きょうだいを措いてはないと思われます。今回はこのふたりにスポットを当ててみることにいたしましょう。

☆フランス帰りの青年画家・津田青楓

漱石門下の小宮豊隆の仲介で津田青楓が漱石に逢ったのは明治44年。京都に育ち、日露戦争が終わると官費でフランスに3年間留学した貧しい青年画家で、帰国してまもなく京都から東京に出た頃でした。本名津田亀次郎、雅号青楓。

彼は、フランスで日本人の仲間が落ち合うレストランでの思い出を述懐しています。留学生の彼らは、漱石の『坊っちゃん』や『我輩は猫である』『草枕』の掲載されている雑誌を持ち込み朗読していたそうです。

津田と共にいた安井(安井曽太郎)は新参者であり、朗読するのは古参の留学生ら。

「茶と聞いて少し辟易した。世間に茶人程勿体ぶった風流人はない。広い視界をわざとらしく窮屈に縄張りをして、極めて自尊的に、極めてことさらに、極めてせせこましく、必要もないのに、鞠躬如(きっきゅうじょ)として、あぶくを飲んで結構がるものは所謂茶人である…」

『草枕』の一節を聞いては「愉快だね」と、うれしがる古参者ら。津田はそれを横目で見ながらこの時、漱石に親愛の情を感じはじめたと書いています。

けれども、彼の父親は去風洞挿花家元西川源兵衛(一葉)であり、また表千家の茶人でもあったのですから、皮肉なものです。明治44年、縁あって漱石門下に入ることになります。漱石にとっては趣味にしている描画のよき相談相手になり、心許せる門下生でありました。津田が漱石山房に出入りするようになった後、実兄の西川一草亭をまた漱石に引き合わせるのでした。

津田清楓は述べています。

「京都はいやだった。親兄弟のお付き合いばかりして、やれお花見だ、やれお茶会だ、やれなんだかんだで引っ張り出されることばかしで、仕事なんかするひまはない。京都の人間は画家は風流人で、風流人は閑人だと思っているんだ。やりきれない…」

漱石と散歩しながらの話を彼はこんな風に書いています。

「君の親の商売は何だと云われるので、一寸嫌だったが思い切って、花屋です、店では花屋で奥では生花の先生です」といい、父は風雅な風采をして茶ばかり啜っていると云った後で、

「だから僕を学校にもやってくれないで、小学校を出ると丁稚にやらされて、それ家を飛び出して孤児のように自分でやっとここまでこぎつけたのです」

長男は特別で次男以下は同等ではなかった明治の家族制度を思いますと、こうした話も理解できるのではないでしょうか。いっぽう、兄の西川一草亭は長男として教育も受け家業を継ぎました。去風洞挿花をさらに盛り立て、『瓶史』を刊行する著名な文化人となっていました。

☆去風洞主人・西川一草亭

漱石は、大正4年3月21日、京都滞在中に西川一草亭の招きで彼の住居である茶室を訪れています。まず、漱石自身の筆記を見ることにいたします。

漱石全集 大正4年 日記14 (日記・断片 下)

「二一日(日)

八時起る。下女に一体何時に起ると聞けば大抵八時半か九時だといふ。夜はと聞けば二時頃と答ふ。驚くべし。」

漱石は旅館の女中の生活を聞き、労働時間が長いのに驚いています。それから宿の窓からのぞむ加茂川とかなたの東山が霞でよく見えないのに河原で合羽を干すさまを書きとめています。

☆漱石 去風洞・小間の茶室に入る

「東山霞んで見えず、春気曖、河原に合羽を干す。西川氏より電話可成(なるべく)早くとの注文。二人で出掛ける。去風洞といふ門をくぐる。奥まりたる小路の行き当たり、左に玄関。くつ脱ぎ。水打ちて庭樹幽すい、寒きこと夥し。」

寒がりの漱石はここでも京の底冷えの寒さに震え上がっています。数奇屋の庭はこの時期殺風景な感じもあったでしょうし、待合の座敷から暖かい陽光の遮られた暗い茶室へ入り、心寒いばかりの想いがあったのではないでしょうか。それでも漱石の観察眼はするどく克明に記憶にとどめています。

「床に方祝の六歌仙の下絵らしきもの。花屏風。壁に去風洞の記をかく。黙雷の華厳世界。一草亭中人。御公卿様の手習い机。茶席へ案内、数奇屋草履。石を踏んでし尺(しせき)のうちに路を間違へる。再び本道に就けばすぐ茶亭の前に行きつまる。どこから這入るのかと聞く。戸をあけて入る。方三尺ばかり。ニジリ上り。」

ここは、露地を歩きながら茶室への方向を間違え、やっと茶室のにじり口を見つけたところです。武士も刀を外して身分の上下なく入る狭き入り口なのです。漱石はどうやら身をかがめて茶室内に入ったようです。

「更紗の布団の上にあぐらをかき壁による。つきあげ窓。それを明けると松見える。床に守信の梅、「梅の香の匂いや水屋のうち迄も」といふ月並みな俳句の賛あり。」

暗い茶室内には天井に突き上げ窓が開けられていました。ここから自然光が入る仕組みになっているのです。しかし、同時に冷気も入ったことでしょう。次に懐石料理が書かれています。この去風洞の近くに「松清」という料理屋があり、亭主は懐石をそこから取り寄せたもようです。

☆懐石料理の献立はどういうものだったか

「料理 鯉の名物松清。鯉こく。鯉のあめ煮。鯛の刺身、鯛のうま煮。海老の汁。茶事をならはず勝手に食ふ。箸の置き方、それを膳の中に落とす音を聞いて主人が膳を引きにくるのだといふ話を聞く。最初に飯一膳、それから酒といふ順序。」

(後略)

箸の置き方、それを膳の中に落とす音を聞いて主人が膳を引きにくるのだ、のくだりは、茶道で懐石の作法になっているものです。客は食事が終わった合図として、静かに箸を膳の上に落とし亭主に知らせ、主はその音を水屋で聞くとすぐに膳を引きに来るわけです。

ところで、この献立を見るかぎりでは、西川一草亭は茶事を余りしていなかったのではないかと私は思います。理論はできても茶道の基本的な稽古をしていたかどうか…。父親から手前を習ったことはあるとだけ書かれています。

茶懐石では、海の幸、山の幸を少しづつとりまぜて消化の好い調理をし、無理なく食べられる分量で客に呈すのが本筋です。料理屋にまかせず亭主自ら客のことを考え吟味しなければいけません。しかし、この献立では胃腸の重篤な病をもつ漱石に如何なものかと思われてならないのです。

☆漱石「腹具合あしし」

案の定、漱石は23日の日記に「腹具合あしく且つ天気あしゝ。天気晴るれど腹具合なほらず。」とあるのです。翌24日には更に、腹具合は悪化します。

多佳女が云い出して北野天神の梅見の約束をしていたにも拘わらず、断りなく多佳が遠出していたことで漱石は深く傷つくのです。

「二十四日(水)

寒、暖なれば北野の梅を見に行こうと御多佳さんがいふから電話をかける。御多佳さんは遠方に行って今晩でなければ帰らないから夕方懸けてくれといふ。夕方懸けたって仕方がない。(中略)腹具合あしし。」

この時漱石は東京に帰るべく、「晩に気分あしき故明日出立と決心す」といったんは京都を離れる決意をしたのでした。この危機的状況を救ったのがまた津田青楓その人でした。

付きっ切りで看病する津田は多佳女に懸命にとりなすように依頼し、祇園の芸妓で漱石信奉者のお君さん、金之助にも来て貰い、最悪の状態を切り抜けました。京都滞在はこの後更に続くことになります。

「二十五日

御多佳さんが来る。出立ちをのばせと云ふ。医者を呼んで見てもらえと云ふ。(中略)多佳さんと青楓君と四人で話しているうちに腹具合よくなる。」

結局、漱石は翌月の4月16日まで、都合二十九日間京都に滞在したのです。東京へ帰ってから胃腸の病は深刻になり、翌月大正5年の12月9日までその病苦は続きました。

☆西川一草亭に漱石は感想をのべる

「漱石と庭」と題した一草亭のエッセイに、漱石が来庵した折の事柄が興味深く書かれています。その一部分を抜粋します。

「夏目さんの来られたのは三月の末で、さう云ふ時分にこう云ふ家を見ると只陰気で不愉快なばかりだった。夏目さんはその暗い陰気な座敷の床の前に坐って、欄間に懸かっている「一草亭中之人」と云ふ夏目さん自身の字を眺めたり、床の間に生けておいた室咲きの牡丹の花を見たりして、最後に此処の家賃はいくらするかねと尋ね、「こんな家は只でも嫌だね」と云って心から嫌な顔をされた。」

まあ、客としては失礼な物言いですが、体調の悪い人への亭主の心配りも「も一つ」だったようです。

江戸っ子漱石と京都、かならずしも相性は悪くなかったのです。相性が悪かったのは、京都の寒さだけだったのかもしれません

☆正直で飾り気のない交友

表裏のある狡猾な人間を嫌悪した漱石。それゆえに江戸っ子と自他ともに認めた気性でした。では、その対極にあるのが京都人だという世間の見方があるとすれば…。それは概には云えないのではないでしょうか。

西川・津田兄弟を見ましても自分の家はもとより時代へ厳しい批判精神をもち、それを公言して憚らなかった京都人なのでした。1千年有余の歴史を有し伝統を保ちつつ、京都が革新の都といわれる所以はここにも見られると思います。

漱石は祇園の一力で舞妓の運ぶ薄茶を喜んで喫しています。展覧会では茶道具の名品を手帳に書き付けています。そして漱石は乾山の向付けの一揃いを見つけそれを津田青楓に贈ってもいます。茶道そのものを嫌っていたのではありません。

漱石は、東京に帰ってからは「京都の閑雅をひとり懐かしんでいます、また行くつもりです」と書簡に書きながら、大正5年12月9日に、49歳の生涯を終えたのでした。

(後略) ≫

(参考その二) 「漱石遺墨について」周辺

file:///C:/Users/user/Downloads/8011_0005_05.pdf

(抜粋)

1.漢詩( 『不成帖』 )

2.椿図( 『不成帖』 )

3.春蘭図( 『画帖』 )

4.竹林図( 『不成帖』 )

5.藤花図( 『観自在帖』 )

6.牡丹図( 『観自在帖』 )

7.松林図( 『観自在帖』 )

8.春蘭図ヵ( 『不成帖』 )

9.竹石図( 『観自在帖』 )

10.芭蕉図( 『咄哉帖』 )

11.椿図

12.東家西屋図( 『画帖』 )

夏目漱石の「俳句と書画」(その十四) [「子規と漱石」の世界]

その十四 漱石の「漢詩と書画」周辺

E383BBE983A8E58886E59BB3.jpg)

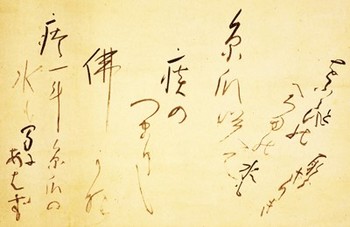

「崖臨碧水図自画賛(漱石)」(部分図)

E383BBE585A8E4BD93E59BB3.jpg)

「崖臨碧水図自画賛(漱石)」紙本着色/134.0×33.0㎝

https://nipponkanshi.hankeidou.jp/2016/08/2016080702-242dd1bf16a.html

≪厓臨碧水老松愚 (厓は碧水に臨んで 老松 愚なり)

路過危橋仄徑迂 (路は危橋を過ぎて 仄径 迂なり)

佇立筇頭雲起處 (佇立す 筇頭に雲起こる処)

半空遙見古浮圖 (半空 遥かに見る 古浮図) ≫

≪ 七言絶句は大正三年作。仄徑(そくけい)はかすかな小道。筇頭(きょうとう)は杖の頭。

古浮圖(こふと)は古い寺塔。印は白文方印で「漱石」とある。 ≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説38(福田清人稿)」)

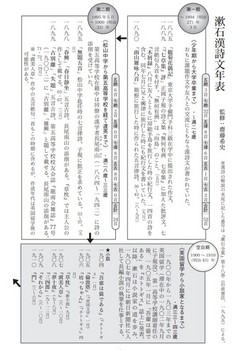

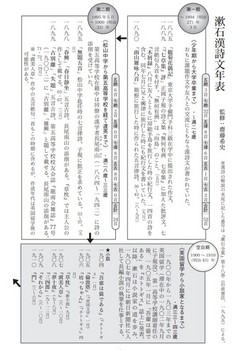

「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」)その一

https://www.taishukan.co.jp/files_upload/upload/owned_media_magazine/journalkanbun203.pdf

「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿)」所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」その二

https://www.taishukan.co.jp/files_upload/upload/owned_media_magazine/journalkanbun203.pdf

夏目漱石の「詩(漢詩)と画(南画)の世界」というのは、上記の「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿)」所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」の、その「第四期(1912年5月~1916(大正5年)春)・満四五~四九歳」の時代ということになる。

その中で、≪〔題自画〕「山上有山路不通」七言絶句。自らの画に題した最初の詩≫の、

その「山上有山路不通」(七言絶句)は次のものである。

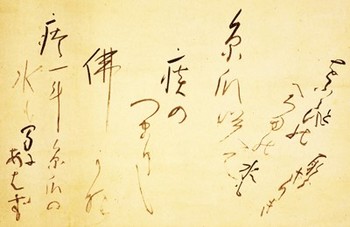

.jpg)

「山上有山路自画賛(漱石)」紙本着色/66.5×45.0㎝

https://nipponkanshi.hankeidou.jp/2016/08/2016080701-6b734ac079c4.html

≪山上有山路不通 (山上に山有りて 路 通ぜず)

柳陰多柳水西東 (柳陰に柳多くして 水 西東)

扁舟盡日孤村岸 (扁舟 尽日 孤村の岸)

幾度鵞群訪釣翁 (幾度か鵞群 釣翁を訪ふ) ≫

≪大正元年十一月作。扁舟は小舟。盡日は終日。釣翁は年老いた釣り人。この頃からしきりに画を描き、自作の題詩を賛し、楽しんだ。対岸に白く塗り残しになっているいくつかりの斑点は、どうやら鵞の群らしいと松岡譲は述べている。なお、四句目の「幾度鵞群」の下にある「知波頭」が,『漱石詩集』になく、削られている。七言絶句であるから、賛の字数はおかしいわけである。なお、印は朱文円印「漱石」 ≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説41(福田清人稿)」)

夏目漱石の生涯というのを、鳥瞰的・概括的に考察するときに、上記の「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」は、多くの示唆を投げ掛けてくれる。

以下(参考その一)に、その「抜粋」(第一期~第五期)に対応して、「俳句の時代」・「作家(小説家)の時代」・「漢詩(南画)の時代」などのネーミングを付すると、次のとおりとなる。

そして、上記の「崖臨碧水図自画賛(漱石)」と「山上有山路自画賛(漱石)」とは、≪第四期1912 年 5 月〜 1916(大正5)年春 →「漢詩(南画)の時代」≫の代表作ということになる。

【(参考その一) 「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」(抜粋)

第一期〜 1894(明治27)年3 月 → 「修養期」

《少年期から大学卒業まで》・〜満二七歳

おもに課題作文や友人との交流にともなう漢詩文が書かれていた。

第二期1895 年 5 月〜 1900(明治33)年 → 「俳句の時代」

《松山中学から第五高等学校を経て渡英まで》・満二八歳〜三三歳

第五高等学校在籍中は同僚の漢学者長尾雨山(ながおうざん)(一八六四〜一九四二)に詩の添削を受けていた。

空白期1900 〜 1910(明治 43)年 → 「作家(小説)の時代」

《英国留学から小説家となるまで》・満三三〜四三歳

一九〇〇年から一九〇三年までの英国留学(滞在中の一九〇二年九月に子規没)、第一高等学校講師着任の後、一九〇五年一月に「吾輩は猫である」を「ホトトギス」誌上に発表。

以降、漱石は小説家の道を歩み、一九〇七年四月には朝日新聞社に入社して長編小説の執筆を仕事とする。

第三期1910(明治43)年 7 〜10 月 → 「病臥・転換期」

《修禅寺大患前後》・満四三歳

胃潰瘍による入院を機に再び詩を作り始める。とくに修禅寺大患後の作が多い。

第四期1912 年 5 月〜 1916(大正5)年春 →「漢詩(南画)の時代」

《詩と画の世界》・満四五〜四九歳

この時期の漱石は好んで南画を描くようになり、しばしば自ら詩を題した。また、人に求められて書いた作も少なくない。

第五期1916(大正 5)年 8 月〜 11 月20 日 「最晩年期」

《『明暗』執筆期》・満四九歳

七言律詩を作ることを日課とし、生涯で最も集中して詩が作られた時期。 】

【(参考その二) 「第七講 漱石の美術批評」(抜粋)

https://www.iwanami.co.jp/files/tachiyomi/pdfs/0291360.pdf

晩年に描かれた南画山水を見ると、漱石がいかに描くという行為に没頭し、そこに自分の世界をかったかと思われてならない。それが、漱石の自己本位を基本とする作家のあるべき態度だったかいなかったはずである。私には、この場合の「人が見て」というのは「自分が見て」と同じではなだからといって、漱石はそのために何か具体的な努力をするとか技術的な工夫をしようとは思ってほぼ同様の文面が見られることからも、これが漱石の本心から出たものであることは疑いないが、りません」 ( 「津田青楓宛書簡」大正二年十二月八日付) という言葉がある。

同日、野上豊一郎宛にも気持のする奴をかいて死にたいと思ひます文展に出る日本画のやうなものはかけてもかきたくはあら人が見て難有い心持のする絵を描いて見たい山水でも動物でも花鳥でも構はない只崇高で難有い築き上げていったかが伝わってくる。しばしば引用される漱石の言葉に「私は生涯に一枚でいゝからである。そして、何よりも、漱石にとって絵を描くことは自己を映し出すことであり、自己を実以上を要すれば、漱石にとって美術とは、孤独を慰める話し相手、創作に刺激をもたらす良き友、自己を映し出し実現することのできる分身のような存在であったという言い方も可能であろう。 】

E383BBE983A8E58886E59BB3.jpg)

「崖臨碧水図自画賛(漱石)」(部分図)

E383BBE585A8E4BD93E59BB3.jpg)

「崖臨碧水図自画賛(漱石)」紙本着色/134.0×33.0㎝

https://nipponkanshi.hankeidou.jp/2016/08/2016080702-242dd1bf16a.html

≪厓臨碧水老松愚 (厓は碧水に臨んで 老松 愚なり)

路過危橋仄徑迂 (路は危橋を過ぎて 仄径 迂なり)

佇立筇頭雲起處 (佇立す 筇頭に雲起こる処)

半空遙見古浮圖 (半空 遥かに見る 古浮図) ≫

≪ 七言絶句は大正三年作。仄徑(そくけい)はかすかな小道。筇頭(きょうとう)は杖の頭。

古浮圖(こふと)は古い寺塔。印は白文方印で「漱石」とある。 ≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説38(福田清人稿)」)

「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」)その一

https://www.taishukan.co.jp/files_upload/upload/owned_media_magazine/journalkanbun203.pdf

「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿)」所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」その二

https://www.taishukan.co.jp/files_upload/upload/owned_media_magazine/journalkanbun203.pdf

夏目漱石の「詩(漢詩)と画(南画)の世界」というのは、上記の「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿)」所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」の、その「第四期(1912年5月~1916(大正5年)春)・満四五~四九歳」の時代ということになる。

その中で、≪〔題自画〕「山上有山路不通」七言絶句。自らの画に題した最初の詩≫の、

その「山上有山路不通」(七言絶句)は次のものである。

.jpg)

「山上有山路自画賛(漱石)」紙本着色/66.5×45.0㎝

https://nipponkanshi.hankeidou.jp/2016/08/2016080701-6b734ac079c4.html

≪山上有山路不通 (山上に山有りて 路 通ぜず)

柳陰多柳水西東 (柳陰に柳多くして 水 西東)

扁舟盡日孤村岸 (扁舟 尽日 孤村の岸)

幾度鵞群訪釣翁 (幾度か鵞群 釣翁を訪ふ) ≫

≪大正元年十一月作。扁舟は小舟。盡日は終日。釣翁は年老いた釣り人。この頃からしきりに画を描き、自作の題詩を賛し、楽しんだ。対岸に白く塗り残しになっているいくつかりの斑点は、どうやら鵞の群らしいと松岡譲は述べている。なお、四句目の「幾度鵞群」の下にある「知波頭」が,『漱石詩集』になく、削られている。七言絶句であるから、賛の字数はおかしいわけである。なお、印は朱文円印「漱石」 ≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説41(福田清人稿)」)

夏目漱石の生涯というのを、鳥瞰的・概括的に考察するときに、上記の「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」は、多くの示唆を投げ掛けてくれる。

以下(参考その一)に、その「抜粋」(第一期~第五期)に対応して、「俳句の時代」・「作家(小説家)の時代」・「漢詩(南画)の時代」などのネーミングを付すると、次のとおりとなる。

そして、上記の「崖臨碧水図自画賛(漱石)」と「山上有山路自画賛(漱石)」とは、≪第四期1912 年 5 月〜 1916(大正5)年春 →「漢詩(南画)の時代」≫の代表作ということになる。

【(参考その一) 「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」(抜粋)

第一期〜 1894(明治27)年3 月 → 「修養期」

《少年期から大学卒業まで》・〜満二七歳

おもに課題作文や友人との交流にともなう漢詩文が書かれていた。

第二期1895 年 5 月〜 1900(明治33)年 → 「俳句の時代」

《松山中学から第五高等学校を経て渡英まで》・満二八歳〜三三歳

第五高等学校在籍中は同僚の漢学者長尾雨山(ながおうざん)(一八六四〜一九四二)に詩の添削を受けていた。

空白期1900 〜 1910(明治 43)年 → 「作家(小説)の時代」

《英国留学から小説家となるまで》・満三三〜四三歳

一九〇〇年から一九〇三年までの英国留学(滞在中の一九〇二年九月に子規没)、第一高等学校講師着任の後、一九〇五年一月に「吾輩は猫である」を「ホトトギス」誌上に発表。

以降、漱石は小説家の道を歩み、一九〇七年四月には朝日新聞社に入社して長編小説の執筆を仕事とする。

第三期1910(明治43)年 7 〜10 月 → 「病臥・転換期」

《修禅寺大患前後》・満四三歳

胃潰瘍による入院を機に再び詩を作り始める。とくに修禅寺大患後の作が多い。

第四期1912 年 5 月〜 1916(大正5)年春 →「漢詩(南画)の時代」

《詩と画の世界》・満四五〜四九歳

この時期の漱石は好んで南画を描くようになり、しばしば自ら詩を題した。また、人に求められて書いた作も少なくない。

第五期1916(大正 5)年 8 月〜 11 月20 日 「最晩年期」

《『明暗』執筆期》・満四九歳

七言律詩を作ることを日課とし、生涯で最も集中して詩が作られた時期。 】

【(参考その二) 「第七講 漱石の美術批評」(抜粋)

https://www.iwanami.co.jp/files/tachiyomi/pdfs/0291360.pdf

晩年に描かれた南画山水を見ると、漱石がいかに描くという行為に没頭し、そこに自分の世界をかったかと思われてならない。それが、漱石の自己本位を基本とする作家のあるべき態度だったかいなかったはずである。私には、この場合の「人が見て」というのは「自分が見て」と同じではなだからといって、漱石はそのために何か具体的な努力をするとか技術的な工夫をしようとは思ってほぼ同様の文面が見られることからも、これが漱石の本心から出たものであることは疑いないが、りません」 ( 「津田青楓宛書簡」大正二年十二月八日付) という言葉がある。

同日、野上豊一郎宛にも気持のする奴をかいて死にたいと思ひます文展に出る日本画のやうなものはかけてもかきたくはあら人が見て難有い心持のする絵を描いて見たい山水でも動物でも花鳥でも構はない只崇高で難有い築き上げていったかが伝わってくる。しばしば引用される漱石の言葉に「私は生涯に一枚でいゝからである。そして、何よりも、漱石にとって絵を描くことは自己を映し出すことであり、自己を実以上を要すれば、漱石にとって美術とは、孤独を慰める話し相手、創作に刺激をもたらす良き友、自己を映し出し実現することのできる分身のような存在であったという言い方も可能であろう。 】

夏目漱石の「俳句と書画」(その十三) [「子規と漱石」の世界]

その十三 漱石の「子規没後の俳句(その三)」(「明治四十五年/大正元年~」周辺)

「子規→虚子」の流れは、俳句結社(雑誌)の「ホトトギス」として、未だに、「俳句」界の、「定型俳句」(「自由律俳句」に対する「定型俳句)の牙城として君臨し続けている。

これに比して、「子規→碧悟桐」の流れ(「新傾向俳句」)を汲む、「自由律俳句」の「層雲」(荻原井泉水ら)や「海紅」(中塚一碧楼ら)は、多数派の「ホトトギス」に対して少数派ということになる。

もう一つ、「子規・漱石→東洋城」の、「俳諧=連句」と親近感を有する「定型俳句」(「俳諧の発句」的「伝統俳句」)を標榜する俳誌「渋柿」も、漱石門下の「小宮豊隆、寺田寅彦、安倍能成、鈴木三重吉」等々が参画して、さながら、「ホトトギス」の「虚子俳句」に対する、「渋柿」の「漱石俳句」という感すら抱かせるものがある。

「漱石山房と其弟子達」(津田清楓画)→A図

https://blog.goo.ne.jp/torahiko-natsume/e/6ad1c4767dddc3568e6b34e7d727b501

≪「上段の左から」→則天居士(夏目漱石)・寅彦(寺田寅彦)・能成(阿部能成)・式部官(松根東洋城)・野上(野上豊一郎)・三重吉(鈴木三重吉)・岩波(岩波茂雄)・桁平(赤木桁平)・百閒(内田百閒)

「下段の左から」→豊隆(小宮豊隆)・阿部次郎・森田草平/花瓶の傍の黒猫(『吾輩は猫である』の吾輩が、「苦沙弥」先生と「其門下生」を観察している。)

「則天居士」=「則天去私」の捩り=「〘連語〙 天にのっとって私心を捨てること。我執を捨てて自然に身をゆだねること。晩年の夏目漱石が理想とした心境で、「大正六年文章日記」の一月の扉に掲げてあることば。」(「精選版 日本国語大辞典」)

「天地人間」(屏風に書かれた文字)=「天地人」=「① 天と地と人。宇宙間の万物。三才。② 三つあるものの順位を表わすのに用いる語。天を最上とし、地・人がこれに次ぐ。

※落語・果報の遊客(1893)〈三代目三遊亭円遊〉「発句を〈略〉天地人を付ける様な訳で」(「精選版 日本国語大辞典」)→「2096 空に消ゆる鐸のひびきや春の塔(漱石・「前書」=「空間を研究せる天然居士の肖像に題す」)→「空間に生れ、空間を究(きわ)め、空間に死す。空たり間たり天然居士(てんねんこじ)噫(ああ)」(『吾輩は猫である』第三話)

↓

https://www.konekono-heya.com/books/wagahai3.html ≫

この「漱石山房と其弟子達」(津田清楓画)は、その姉妹画(『漱山と十大弟子(津田清楓著)』の挿絵)』関連のものがあって、それは下図のようなものがある。

津田青楓≪漱石と十弟子≫昭和51(1976)年/紙本著色/A4判用(縦30.9cm×横22.0cm×厚さ0.04cm)→B図

https://takadanobaba.keizai.biz/photoflash/2115/

https://soseki-museum.jp/user-guide/museum-shop/

≪ A図とB図とを比較すると、まず、A図(「則天居士」=漱石)B図(「漱石大明神」となり、A図(百閒)がB図(「筆者亀吉)」=「青楓」)となり、「弟子」(寅彦・能成・東洋城・豊一郎・三重吉・茂雄・桁平・豊隆・次郎・草平)も、そのネーミングを異にしている。

そして、屏風の文字も、A図「天地/人間」に比して、B図「地/非在天/人間」と様変わりをしている。≫

(追記) 夏目漱石俳句集(その九)<制作年順> 明45/大正元年(1912年)~大正5年(1916年)・年月不詳(2284~2527 )

明治45年/大正元年(1912年)

2284 雪の夜や佐野にて食ひし粟の飯

2285 壁隣り秋稍更けしよしみの灯

2286 懸物の軸だけ落ちて壁の秋

2287 行く春や壁にかたみの水彩画

2288 壁に達磨それも墨画の芒哉

2289 如意払子懸けてぞ冬を庵の壁

2290 錦画や壁に寂びたる江戸の春

2291 鼠もや出ると夜寒に壁の穴

2292 壁に脊を涼しからんの裸哉

2293 壁に映る芭蕉夢かや戦ぐ音

2294 壁一重隣に聴いて砧かな

2295 水盤に雲呼ぶ石の影すゞし

2296 湯壺から首丈出せば野菊哉

2297 五六本なれど靡けばすゝき哉

2298 蚊帳越しに見る山青し杉木立

2299 御かくれになつたあとから鶏頭かな

2300 厳かに松明振り行くや星月夜

2301 かりそめの病なれども朝寒み

2302 秋風や屠られに行く牛の尻

2303 橋なくて遂に渡れぬ枯野哉

2304 杉木立寺を蔵して時雨けり

2305 豆腐焼く串にはらはら時雨哉

2306 琴作る桐の香や春の雨

大正2年(1913年)

2307 人形も馬もうごかぬ長閑さよ

2308 菊一本画いて君の佳節哉

2309 四五本の竹をあつめて月夜哉

2310 萩の粥月待つ庵となりにけり

2311 葉鶏頭高さ五尺に育てけり

大正3年(1914年)

2312 播州へ短冊やるや今朝の春

2313 松立てゝ門鎖したる隠者哉

2314 春の発句よき短冊に書いてやりぬ

2315 冠を挂けて柳の緑哉

2316 鶯は隣へ逃げて藪つゞき

2317 つれづれを琴にわびしや春の雨

2318 欄干に倚れば下から乙鳥哉

2319 我一人行く野の末や秋の空

2320 内陣に仏の光る寒哉

2321 春水や草をひたして一二寸

2322 縄暖簾くゞりて出れば柳哉

2323 橋杭に小さき渦や春の川

2324 同じ橋三たび渡りぬ春の宵

2325 蘭の香や亜字欄渡る春の風

2326 老僧に香一しゅの日永哉

2327 竹藪の青きに梅の主人哉

2328 茶の木二三本閑庭にちよと春日哉

2329 日は永し一人居に静かなる思ひ

2330 世に遠き心ひまある日永哉

2331 線香のこぼれて白き日永哉

2332 留守居して目出度思ひ庫裏長閑

2333 我一人松下に寐たる日永哉

2334 引かゝる護謨風船や柳の木

2335 門前を彼岸参りや雪駄ばき

2336 そゞろ歩きもはなだの裾や春の宵

2337 春風に吹かれ心地や温泉の戻り

2338 仕立もの持て行く家や雛の宵

2339 長閑さや垣の外行く薬売

2340 竹の垣結んで春の庵哉

2341 玉碗に茗甘なうや梅の宿

2342 草双紙探す土蔵や春の雨

2343 桶の尻干したる垣に春日哉

2344 誰袖や待合らしき春の雨

2345 錦絵に此春雨や八代目

2346 京楽の水注買ふや春の町

2347 万歳も乗りたる春の渡し哉

2348 春の夜や妻に教はる荻江節

2349 木蓮に夢の様なる小雨哉

2350 降るとしも見えぬに花の雫哉

2351 春雨や京菜の尻の濡るゝほど

2352 落椿重なり合ひて涅槃哉

2353 木蓮と覚しき花に月朧

2354 永き日や頼まれて留守居してゐれば

2355 木瓜の実や寺は黄檗僧は唐

2356 春寒し未だ狐の裘

2357 寺町や垣の隙より桃の花

2358 見連に揃の簪土間の春

2359 染物も柳も吹かれ春の風

2360 連翹の奥や碁を打つ石の音

2361 春の顔真白に歌舞伎役者哉

2362 小座敷の一中は誰梅に月

2363 花曇り御八つに食ふは団子哉

2364 炉塞いで窓に一鳥の影を印す

2365 寺町や椿の花に春の雪

2366 売茶翁花に隠るゝ身なりけり

2367 高き花見上げて過ぎぬ角屋敷

2368 塗笠に遠き河内路霞みけり

2369 窓に入るは目白の八つか花曇

2370 静かなるは春の雨にて釜の音

2371 驢に騎して客来る門の柳哉

2372 見上ぐれば坂の上なる柳哉

2373 経政の琵琶に御室の朧かな

2374 楼門に上れば帽に春の風

2375 千社札貼る楼門の桜哉

2376 家形船着く桟橋の柳哉

2377 芝草や陽炎ふひまを犬の夢

2378 早蕨の拳伸び行く日永哉

2379 陽炎や百歩の園に我立てり

2380 ちらちらと陽炎立ちぬ猫の塚

2381 紙雛つるして枝垂桜哉

2382 行く春や披露待たるゝ歌の選

2383 眠る山眠たき窓の向ふ哉

2384 魚の影底にしばしば春の水

2385 四つ目垣茶室も見えて辛夷哉

2386 祥瑞を持てこさせ縁に辛夷哉

2387 如意の銘彫る僧に木瓜の盛哉

2388 馬を船に乗せて柳の渡哉

2389 田楽や花散る里に招かれて

2390 行春や僧都のかきし絵巻物

2391 行春や書は道風の綾地切

2392 藁打てば藁に落ちくる椿哉

2393 静坐聴くは虚堂に春の雨の音

2394 良寛にまりをつかせん日永哉

2395 一張の琴鳴らし見る落花哉

2396 春の夜や金の無心に小提灯

2397 局に閑あり静かに下す春の石

2398 春深き里にて隣り梭の音

2399 銀屏に墨もて梅の春寒し

2400 三味線に冴えたる撥の春浅し

2401 海見ゆる高どのにして春浅し

2402 白き皿に絵の具を溶けば春浅し

2403 筍は鑵詰ならん浅き春

2404 行く春のはたごに画師の夫婦哉

2405 行く春や経納めにと厳島

2406 行く春や知らざるひまに頬の髭

2407 鶯や髪剃あてゝ貰ひ居る

2408 活けて見る光琳の画の椿哉

2409 飯食へばまぶた重たき椿哉

2410 行春や里へ去なする妻の駕籠

2411 酒の燗此頃春の寒き哉

2412 晧き歯に酢貝の味や春寒し

2413 嫁の傘傾く土手や春の風

2414 春惜む日ありて尼の木魚哉

2415 業終へぬ写経の事や尽くる春

2416 春惜む茶に正客の和尚哉

2417 冠に花散り来る羯鼓哉

2418 門鎖ざす王維の庵や尽くる春

2419 春惜む句をめいめいに作りけり

2420 枳殻の芽を吹く垣や春惜む

2421 鎌倉へ下る日春の惜しき哉

2422 新坊主やそゞろ心に暮るゝ春

2423 桃の花隠れ家なるに吠ゆる犬

2424 草庵や蘆屋の釜に暮るゝ春

2425 牽船の縄のたるみや乙鳥

2426 三河屋へひらりと這入る乙鳥哉

2427 呑口に乙鳥の糞も酒屋哉

2428 鍋提げて若葉の谷へ下りけり

2429 料理屋の塀から垂れて柳かな

2430 酒少し徳利の底に夜寒哉

2431 酒少し参りて寐たる夜寒哉

2432 眠らざる夜半の灯や秋の雨

2433 電燈を二燭に易へる夜寒哉

2434 秋風の聞えぬ土に埋めてやりぬ

大正4年(1915年)

2435 春を待つ支那水仙や浅き鉢

2436 真向に坐りて見れど猫の恋

2437 柳芽を吹いて四条のはたごかな

2438 筋違に四条の橋や春の川

2439 紅梅や舞の地を弾く金之助

2440 春の川を隔てゝ男女かな

2441 萱草の一輪咲きぬ草の中

2442 牡丹剪つて一草亭を待つ日哉

2443 椿とも見えぬ花かな夕曇

2444 宝寺の隣に住んで桜哉

2445 白牡丹李白が顔に崩れけり

2446 木屋丁や三筋になつて春の川

2447 竹一本葉四五枚に冬近し

2448 女の子十になりけり梅の花

2449 水仙や早稲田の師走三十日

2450 水仙花蕉堅稿を照しけり

2451 菊の花硝子戸越に見ゆる哉

大正5年(1916年)

2452 春風や故人に贈る九花蘭

2453 白梅にしぶきかゝるや水車

2454 孟宗の根を行く春の筧哉

2455 梅早く咲いて温泉の出る小村哉

2456 いち早き梅を見付けぬ竹の間

2457 梅咲くや日の旗立つる草の戸に

2458 裏山に蜜柑みのるや長者振

2459 温泉に信濃の客や春を待つ

2460 橙も黄色になりぬ温泉の流

2461 鶯に聞き入る茶屋の床几哉

2462 鶯や草鞋を易ふる峠茶屋

2463 鶯や竹の根方に鍬の尻

2464 鶯や藪くゞり行く蓑一つ

2465 鶯を聴いてゐるなり縫箔屋

2466 鶯に餌をやる寮の妾かな

2467 温泉の里橙山の麓かな

2468 桃の花家に唐画を蔵しけり

2469 桃咲くやいまだに流行る漢方医

2470 輿に乗るは帰化の僧らし桃の花

2471 町儒者の玄関構や桃の花

2472 かりにする寺小屋なれど梅の花

2473 文も候稚子に持たせて桃の花

2474 琵琶法師召されて春の夜なりけり

2475 春雨や身をすり寄せて一つ傘

2476 鶯を飼ひて床屋の主人哉

2477 耳の穴掘つてもらひぬ春の風

2478 嫁の里向ふに見えて春の川

2479 岡持の傘にあまりて春の雨

2480 一燈の青幾更ぞ瓶の梅

2481 病める人枕に倚れば瓶の梅

2482 梅活けて聊かなれど手習す

2483 桃に琴弾くは心越禅師哉

2484 秋立つや一巻の書の読み残し

2485 蝸牛や五月をわたるふきの茎

2486 朝貌にまつはられてよ芒の穂

2487 萩と歯朶に賛書く月の団居哉

2488 棕櫚竹や月に背いて影二本

2489 秋立つ日猫の蚤取眼かな

2490 秋となれば竹もかくなり俳諧師

2491 風呂吹きや頭の丸き影二つ

2492 煮て食ふかはた焼いてくふか春の魚

2493 いたづらに書きたるものを梅とこそ

2494 まきを割るかはた祖を割るか秋の空

2495 饅頭に礼拝すれば晴れて秋

2496 饅頭は食つたと雁に言伝よ

2497 吾心点じ了りぬ正に秋

2498 僧のくれし此饅頭の丸きかな

2499 瓢箪は鳴るか鳴らぬか秋の風

年月不詳

2500 忠度を謡ふ隣や春の宵

2501 帰り路は鞭も鳴さぬ日永かな

2502 馬市の秣飛び散る春の風

2503 春雨や四国遍路の木賃宿

2504 野を焼た煙りの果は霞かな

2505 春の水馬の端綱をひたしけり

2506 鶯や障子あくれば東山

2507 鳴く蛙なかぬ蛙とならびけり

2508 大方はおなじ顔なる蛙かな

2509 遠雷や香の煙のゆらぐ程

2510 夏草の下を流るゝ清水かな

2511 蚊ばしらや断食堂の夕暮に

2512 蓮毎に来るべし新たなる夏

2513 そり橋の下より見ゆる蓮哉

2514 ひとむらの芒動いて立つ秋か

2515 びんに櫛そよと動きぬ今朝の秋

2516 うそ寒や綿入きたる小大名

2517 明けたかと思ふ夜長の月あかり

2518 吾猫も虎にやならん秋の風

2519 すゞなりの鈴ふきならす野分哉

2520 酔過ぎて新酒の色や虚子の顔

2521 長からぬ命をなくや秋の蝉

2522 いくさやんで菊さく里に帰りけり

2523 元禄の頃の白菊黄菊かな

2524 ふつゝかに生れて芋の親子かな

2525 行く年を隣の娘遂に嫁せず

2526 発句にもまとまらぬよな海鼠かな

2527 水仙や朝ぶろを出る妹が肌

(参考その一) 「夏目先生の俳句と漢詩(寺田寅彦)」周辺

https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/43569_24585.html

夏目先生が未だ創作家としての先生自身を自覚しない前に、その先生の中の創作家は何処(どこ)かの隙間を求めてその創作に対する情熱の発露を求めていたもののように思われる。その発露の恰好(かっこう)な一つの創作形式として選ばれたのが漢詩と俳句であった。云わば遠からず爆発しようとする火山の活動のエネルギーがわずかに小噴気口の噴煙や微弱な局部地震となって現われていたようなものであった。それにしてもそのために俳句や漢詩の形式が選ばれたという事は勿論偶然ではなかったに相違ない。先生の自然観人世観が始めから多分に俳句漢詩のそれと共通なものを含んでいた事は明らかであるが、しかしまた先生が俳句漢詩をやった事が先生の自然観人世観にかなりの反作用を及ぼしたであろうという事も当然な事であろう。ともかくも先生の晩年の作品を見る場合にこの初期の俳句や詩を背景に置いて見なければ本当の事は分らないではないかと思う事がいろいろある。少なくも晩年の作品の中に現われている色々のものの胚子(はいし)がこの短い詩形の中に多分に含まれている事だけは確実である。

俳句とは如何なるものかという問に対して先生の云った言葉のうちに、俳句はレトリックのエッセンスであるという意味の事を云われた事がある。そういう意味での俳句で鍛え上げた先生の文章が元来力強く美しい上に更に力強く美しくなったのも当然であろう。また逆にあのような文章を作った人の俳句や詩が立派であるのは当然だとも云われよう。実際先生のような句を作り得る人でなければ先生のような作品は出来そうもないし、あれだけの作品を作り得る人でなければあのような句は作れそうもない。後に『草枕』のモニューメントを築き上げた巨匠の鑿(のみ)のすさびに彫(きざ)んだ小品をこの集に見る事が出来る。

先生の俳句を年代順に見て行くと、先生の心持といったようなものの推移して行った迹(あと)が最もよく追跡されるような気がする。人に読ませるための創作意識の最も稀薄な俳句において比較的自然な心持が反映しているのであろう。例えば修善寺における大患以前の句と以後の句との間に存する大きな距離が特別に目立つ、それだけでも覗(うかが)ってみる事は先生の読者にとってかなり重要な事であろうかと思われる。

色々の理由から私は先生の愛読者が必ず少なくもこの俳句集を十分に味わってみる事を望むものである。先生の俳句を味わう事なしに先生の作物の包有する世界の諸相を眺める事は不可能なように思われる。また先生の作品を分析的に研究しようと企てる人があらばその人はやはり充分綿密に先生の俳句を研究してかかる事が必要であろうと思う。

(昭和三年五月『漱石全集』第十三巻、月報第三号)

(参考その二) 「漱石の親友 天然居士・米山保三郎」周辺

https://rendezvou.exblog.jp/7067220/

学生時代の夏目金之助に作家になることを勧め漱石が彼の言葉に強く動かされた人物・米山保三郎のことはよく知られています。ただ、これまで研究者の中で誤解があり、漱石の語句の解釈に問題があるまま流布されてきたのが現状です。

「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」

焼き芋と鼻汁を垂らす、これは禅の歴史に実在した中国の禅僧・懶さん(王ヘンに賛)和尚の故事から来る引用なのでした。漱石は畏敬する親友の米山保三郎へ深い愛情と禅に生きる彼を讃える意味で書いたものでしょう。しかし、世間一般ではなかなか通用しない事も充分知っていました。そうであるからこそ、『猫』のなかで次のように書いているのです。

「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」

苦沙弥先生、一気呵成にこう書き流し、声を出してこれを読み、「ハハハ面白い」と笑うが、「うん。鼻汁を垂らすはさすがに酷だ、焼き芋も蛇足だ」と線を引き。結局「天然居士は空間を研究し論語を読む人である」だけにしたころで、これではあまりに簡単すぎると全部ボツにして、原稿用紙の裏に「空間に生れ、空間を究め、空間に死す。空たり間たり天然居士、噫」

実際、漱石はこの米山の兄、熊次郎から実弟の写真へ揮毫を懇望されて、漱石は俳句を書いています。その俳句とは、

空に消ゆる鐸のひびきや春の塔 という追悼の一句です。親友の死を悼む漱石の心情があふるるばかり、見事な名句と思います。写真は400X300mm、単身像の右側にこの句があり、左にこう記されています。

空間を研究する天然居士の肖像に題す 己酉 四月 漱石

己酉,となれば、1909年、明治四十二年です。漱石が朝日新聞社に入社して2年目の四月に詠んだものと明確に判るのが嬉しいところです。また、米山が鼻水を垂らすの表現がとかく世俗的に解釈され、漱石がいかにしてこの語句を入れたかということは研究者の間でないがしろにされて来ました。しかし、漱石がただ、ユーモラスにこんな語句を入れるはずはないのです。洟を垂らそうが自分は三昧になっているのだという仏道の修行による逸話なのです。

出典もありますから、その引用もしておきましょう。『碧巖録』第三十四則より。

「懶瓚和尚。隱居衡山石室中。唐德宗聞其名。遣使召之。使者至其室宣言。天子有詔。尊者當起謝恩。瓚方撥牛糞火。尋煨芋而食。寒涕垂頤未甞答。使者笑曰。且勸尊者拭涕。瓚曰。我豈有工夫為俗人拭涕耶。竟不起。使回奏。德宗甚欽嘆之。」

(懶瓚和尚、衡山石室の中に隱居す。唐の德、宗其の名を聞いて、使を遣して之を召す。使者、其の室に至つて宣言す。天子詔有り、尊者まさに起つて恩を謝すべし。瓚、まさに牛糞の火を撥つて、煨芋を尋ねて食す。寒涕、頤に垂れて未だ甞て答えず。使者笑つて曰く、且らく勸む、尊者、涕を拭え。瓚曰く、我れ豈に工夫の俗人の為に涕を拭くこと有らん耶といつて、竟に起たず。使、回つて奏す。德宗、甚だ之を欽嘆す。)

私は嘗て東慶寺の井上禅定和尚様から分かりやすいお話を聞いておりました。

昔、中国の偉い坊さんがあって皇帝が先生になってくれって勅使を迎えに遣るんだ。当時の中国では牛の糞の乾いたのを焚き付けにしてその牛糞の火の中へ芋をいれて焼いている処へ勅使が来た。らいさん和尚は牛糞の中から芋を掘り出して勅使に食えって云うんだ。勅使が見るとこの和尚、鼻水を垂らして下顎まで延びている。それを勅使は「まあ、洟を拭きなさいと云ったんだ。

なんだ、お前はそんな事で来たのか、勅使としておれを迎えに来たのではねえのか。おれが洟を垂らしていようがそんな事どうでもいい事だ、おれは三昧になっているんだ。っていう面白い問答があるんだよ。それを元にして漱石は「焼き芋を食らい、鼻汁を垂らす」てな、昔の懶瓚和尚がやったという事を思い出して書いているんだけれど、猫に笑われるから消しちゃうんだ。」(鎌倉漱石の会会報所載)

やはり禅定様の仰ることは納得のゆくものですね。

念のために付記しますと、漱石の友人で円覚寺・釈宗演の師である今北洪川について参禅をし、居士号を与えられた逸材が二人いました。無為という居士号は菅虎雄、天然の居士号は米山保三郎でした。米山は不運にも若くして病死したのでしたが、彼の伝記を漱石が書くという計画もあったと狩野亨吉は書いています。漱石がもう少し生きていたらなば実現したかも知れないのですが…。

「子規→虚子」の流れは、俳句結社(雑誌)の「ホトトギス」として、未だに、「俳句」界の、「定型俳句」(「自由律俳句」に対する「定型俳句)の牙城として君臨し続けている。

これに比して、「子規→碧悟桐」の流れ(「新傾向俳句」)を汲む、「自由律俳句」の「層雲」(荻原井泉水ら)や「海紅」(中塚一碧楼ら)は、多数派の「ホトトギス」に対して少数派ということになる。

もう一つ、「子規・漱石→東洋城」の、「俳諧=連句」と親近感を有する「定型俳句」(「俳諧の発句」的「伝統俳句」)を標榜する俳誌「渋柿」も、漱石門下の「小宮豊隆、寺田寅彦、安倍能成、鈴木三重吉」等々が参画して、さながら、「ホトトギス」の「虚子俳句」に対する、「渋柿」の「漱石俳句」という感すら抱かせるものがある。

「漱石山房と其弟子達」(津田清楓画)→A図

https://blog.goo.ne.jp/torahiko-natsume/e/6ad1c4767dddc3568e6b34e7d727b501

≪「上段の左から」→則天居士(夏目漱石)・寅彦(寺田寅彦)・能成(阿部能成)・式部官(松根東洋城)・野上(野上豊一郎)・三重吉(鈴木三重吉)・岩波(岩波茂雄)・桁平(赤木桁平)・百閒(内田百閒)

「下段の左から」→豊隆(小宮豊隆)・阿部次郎・森田草平/花瓶の傍の黒猫(『吾輩は猫である』の吾輩が、「苦沙弥」先生と「其門下生」を観察している。)

「則天居士」=「則天去私」の捩り=「〘連語〙 天にのっとって私心を捨てること。我執を捨てて自然に身をゆだねること。晩年の夏目漱石が理想とした心境で、「大正六年文章日記」の一月の扉に掲げてあることば。」(「精選版 日本国語大辞典」)

「天地人間」(屏風に書かれた文字)=「天地人」=「① 天と地と人。宇宙間の万物。三才。② 三つあるものの順位を表わすのに用いる語。天を最上とし、地・人がこれに次ぐ。

※落語・果報の遊客(1893)〈三代目三遊亭円遊〉「発句を〈略〉天地人を付ける様な訳で」(「精選版 日本国語大辞典」)→「2096 空に消ゆる鐸のひびきや春の塔(漱石・「前書」=「空間を研究せる天然居士の肖像に題す」)→「空間に生れ、空間を究(きわ)め、空間に死す。空たり間たり天然居士(てんねんこじ)噫(ああ)」(『吾輩は猫である』第三話)

↓

https://www.konekono-heya.com/books/wagahai3.html ≫

この「漱石山房と其弟子達」(津田清楓画)は、その姉妹画(『漱山と十大弟子(津田清楓著)』の挿絵)』関連のものがあって、それは下図のようなものがある。

津田青楓≪漱石と十弟子≫昭和51(1976)年/紙本著色/A4判用(縦30.9cm×横22.0cm×厚さ0.04cm)→B図

https://takadanobaba.keizai.biz/photoflash/2115/

https://soseki-museum.jp/user-guide/museum-shop/

≪ A図とB図とを比較すると、まず、A図(「則天居士」=漱石)B図(「漱石大明神」となり、A図(百閒)がB図(「筆者亀吉)」=「青楓」)となり、「弟子」(寅彦・能成・東洋城・豊一郎・三重吉・茂雄・桁平・豊隆・次郎・草平)も、そのネーミングを異にしている。

そして、屏風の文字も、A図「天地/人間」に比して、B図「地/非在天/人間」と様変わりをしている。≫

(追記) 夏目漱石俳句集(その九)<制作年順> 明45/大正元年(1912年)~大正5年(1916年)・年月不詳(2284~2527 )

明治45年/大正元年(1912年)

2284 雪の夜や佐野にて食ひし粟の飯

2285 壁隣り秋稍更けしよしみの灯

2286 懸物の軸だけ落ちて壁の秋

2287 行く春や壁にかたみの水彩画

2288 壁に達磨それも墨画の芒哉

2289 如意払子懸けてぞ冬を庵の壁

2290 錦画や壁に寂びたる江戸の春

2291 鼠もや出ると夜寒に壁の穴

2292 壁に脊を涼しからんの裸哉

2293 壁に映る芭蕉夢かや戦ぐ音

2294 壁一重隣に聴いて砧かな

2295 水盤に雲呼ぶ石の影すゞし

2296 湯壺から首丈出せば野菊哉

2297 五六本なれど靡けばすゝき哉

2298 蚊帳越しに見る山青し杉木立

2299 御かくれになつたあとから鶏頭かな

2300 厳かに松明振り行くや星月夜

2301 かりそめの病なれども朝寒み

2302 秋風や屠られに行く牛の尻

2303 橋なくて遂に渡れぬ枯野哉

2304 杉木立寺を蔵して時雨けり

2305 豆腐焼く串にはらはら時雨哉

2306 琴作る桐の香や春の雨

大正2年(1913年)

2307 人形も馬もうごかぬ長閑さよ

2308 菊一本画いて君の佳節哉

2309 四五本の竹をあつめて月夜哉

2310 萩の粥月待つ庵となりにけり

2311 葉鶏頭高さ五尺に育てけり

大正3年(1914年)

2312 播州へ短冊やるや今朝の春

2313 松立てゝ門鎖したる隠者哉

2314 春の発句よき短冊に書いてやりぬ

2315 冠を挂けて柳の緑哉

2316 鶯は隣へ逃げて藪つゞき

2317 つれづれを琴にわびしや春の雨

2318 欄干に倚れば下から乙鳥哉

2319 我一人行く野の末や秋の空

2320 内陣に仏の光る寒哉

2321 春水や草をひたして一二寸

2322 縄暖簾くゞりて出れば柳哉

2323 橋杭に小さき渦や春の川

2324 同じ橋三たび渡りぬ春の宵

2325 蘭の香や亜字欄渡る春の風

2326 老僧に香一しゅの日永哉

2327 竹藪の青きに梅の主人哉

2328 茶の木二三本閑庭にちよと春日哉

2329 日は永し一人居に静かなる思ひ

2330 世に遠き心ひまある日永哉

2331 線香のこぼれて白き日永哉

2332 留守居して目出度思ひ庫裏長閑

2333 我一人松下に寐たる日永哉

2334 引かゝる護謨風船や柳の木

2335 門前を彼岸参りや雪駄ばき

2336 そゞろ歩きもはなだの裾や春の宵

2337 春風に吹かれ心地や温泉の戻り

2338 仕立もの持て行く家や雛の宵

2339 長閑さや垣の外行く薬売

2340 竹の垣結んで春の庵哉

2341 玉碗に茗甘なうや梅の宿

2342 草双紙探す土蔵や春の雨

2343 桶の尻干したる垣に春日哉

2344 誰袖や待合らしき春の雨

2345 錦絵に此春雨や八代目

2346 京楽の水注買ふや春の町

2347 万歳も乗りたる春の渡し哉

2348 春の夜や妻に教はる荻江節

2349 木蓮に夢の様なる小雨哉

2350 降るとしも見えぬに花の雫哉

2351 春雨や京菜の尻の濡るゝほど

2352 落椿重なり合ひて涅槃哉

2353 木蓮と覚しき花に月朧

2354 永き日や頼まれて留守居してゐれば

2355 木瓜の実や寺は黄檗僧は唐

2356 春寒し未だ狐の裘

2357 寺町や垣の隙より桃の花

2358 見連に揃の簪土間の春

2359 染物も柳も吹かれ春の風

2360 連翹の奥や碁を打つ石の音

2361 春の顔真白に歌舞伎役者哉

2362 小座敷の一中は誰梅に月

2363 花曇り御八つに食ふは団子哉

2364 炉塞いで窓に一鳥の影を印す

2365 寺町や椿の花に春の雪

2366 売茶翁花に隠るゝ身なりけり

2367 高き花見上げて過ぎぬ角屋敷

2368 塗笠に遠き河内路霞みけり

2369 窓に入るは目白の八つか花曇

2370 静かなるは春の雨にて釜の音

2371 驢に騎して客来る門の柳哉

2372 見上ぐれば坂の上なる柳哉

2373 経政の琵琶に御室の朧かな

2374 楼門に上れば帽に春の風

2375 千社札貼る楼門の桜哉

2376 家形船着く桟橋の柳哉

2377 芝草や陽炎ふひまを犬の夢

2378 早蕨の拳伸び行く日永哉

2379 陽炎や百歩の園に我立てり

2380 ちらちらと陽炎立ちぬ猫の塚

2381 紙雛つるして枝垂桜哉

2382 行く春や披露待たるゝ歌の選

2383 眠る山眠たき窓の向ふ哉

2384 魚の影底にしばしば春の水

2385 四つ目垣茶室も見えて辛夷哉

2386 祥瑞を持てこさせ縁に辛夷哉

2387 如意の銘彫る僧に木瓜の盛哉

2388 馬を船に乗せて柳の渡哉

2389 田楽や花散る里に招かれて

2390 行春や僧都のかきし絵巻物

2391 行春や書は道風の綾地切

2392 藁打てば藁に落ちくる椿哉

2393 静坐聴くは虚堂に春の雨の音

2394 良寛にまりをつかせん日永哉

2395 一張の琴鳴らし見る落花哉

2396 春の夜や金の無心に小提灯

2397 局に閑あり静かに下す春の石

2398 春深き里にて隣り梭の音

2399 銀屏に墨もて梅の春寒し

2400 三味線に冴えたる撥の春浅し

2401 海見ゆる高どのにして春浅し

2402 白き皿に絵の具を溶けば春浅し

2403 筍は鑵詰ならん浅き春

2404 行く春のはたごに画師の夫婦哉

2405 行く春や経納めにと厳島

2406 行く春や知らざるひまに頬の髭

2407 鶯や髪剃あてゝ貰ひ居る

2408 活けて見る光琳の画の椿哉

2409 飯食へばまぶた重たき椿哉

2410 行春や里へ去なする妻の駕籠

2411 酒の燗此頃春の寒き哉

2412 晧き歯に酢貝の味や春寒し

2413 嫁の傘傾く土手や春の風

2414 春惜む日ありて尼の木魚哉

2415 業終へぬ写経の事や尽くる春

2416 春惜む茶に正客の和尚哉

2417 冠に花散り来る羯鼓哉

2418 門鎖ざす王維の庵や尽くる春

2419 春惜む句をめいめいに作りけり

2420 枳殻の芽を吹く垣や春惜む

2421 鎌倉へ下る日春の惜しき哉

2422 新坊主やそゞろ心に暮るゝ春

2423 桃の花隠れ家なるに吠ゆる犬

2424 草庵や蘆屋の釜に暮るゝ春

2425 牽船の縄のたるみや乙鳥

2426 三河屋へひらりと這入る乙鳥哉

2427 呑口に乙鳥の糞も酒屋哉

2428 鍋提げて若葉の谷へ下りけり

2429 料理屋の塀から垂れて柳かな

2430 酒少し徳利の底に夜寒哉

2431 酒少し参りて寐たる夜寒哉

2432 眠らざる夜半の灯や秋の雨

2433 電燈を二燭に易へる夜寒哉

2434 秋風の聞えぬ土に埋めてやりぬ

大正4年(1915年)

2435 春を待つ支那水仙や浅き鉢

2436 真向に坐りて見れど猫の恋

2437 柳芽を吹いて四条のはたごかな

2438 筋違に四条の橋や春の川

2439 紅梅や舞の地を弾く金之助

2440 春の川を隔てゝ男女かな

2441 萱草の一輪咲きぬ草の中

2442 牡丹剪つて一草亭を待つ日哉

2443 椿とも見えぬ花かな夕曇

2444 宝寺の隣に住んで桜哉

2445 白牡丹李白が顔に崩れけり

2446 木屋丁や三筋になつて春の川

2447 竹一本葉四五枚に冬近し

2448 女の子十になりけり梅の花

2449 水仙や早稲田の師走三十日

2450 水仙花蕉堅稿を照しけり

2451 菊の花硝子戸越に見ゆる哉

大正5年(1916年)

2452 春風や故人に贈る九花蘭

2453 白梅にしぶきかゝるや水車

2454 孟宗の根を行く春の筧哉

2455 梅早く咲いて温泉の出る小村哉

2456 いち早き梅を見付けぬ竹の間

2457 梅咲くや日の旗立つる草の戸に

2458 裏山に蜜柑みのるや長者振

2459 温泉に信濃の客や春を待つ

2460 橙も黄色になりぬ温泉の流

2461 鶯に聞き入る茶屋の床几哉

2462 鶯や草鞋を易ふる峠茶屋

2463 鶯や竹の根方に鍬の尻

2464 鶯や藪くゞり行く蓑一つ

2465 鶯を聴いてゐるなり縫箔屋

2466 鶯に餌をやる寮の妾かな

2467 温泉の里橙山の麓かな

2468 桃の花家に唐画を蔵しけり

2469 桃咲くやいまだに流行る漢方医

2470 輿に乗るは帰化の僧らし桃の花

2471 町儒者の玄関構や桃の花

2472 かりにする寺小屋なれど梅の花

2473 文も候稚子に持たせて桃の花

2474 琵琶法師召されて春の夜なりけり

2475 春雨や身をすり寄せて一つ傘

2476 鶯を飼ひて床屋の主人哉

2477 耳の穴掘つてもらひぬ春の風

2478 嫁の里向ふに見えて春の川

2479 岡持の傘にあまりて春の雨

2480 一燈の青幾更ぞ瓶の梅

2481 病める人枕に倚れば瓶の梅

2482 梅活けて聊かなれど手習す

2483 桃に琴弾くは心越禅師哉

2484 秋立つや一巻の書の読み残し

2485 蝸牛や五月をわたるふきの茎

2486 朝貌にまつはられてよ芒の穂

2487 萩と歯朶に賛書く月の団居哉

2488 棕櫚竹や月に背いて影二本

2489 秋立つ日猫の蚤取眼かな

2490 秋となれば竹もかくなり俳諧師

2491 風呂吹きや頭の丸き影二つ

2492 煮て食ふかはた焼いてくふか春の魚

2493 いたづらに書きたるものを梅とこそ

2494 まきを割るかはた祖を割るか秋の空

2495 饅頭に礼拝すれば晴れて秋

2496 饅頭は食つたと雁に言伝よ

2497 吾心点じ了りぬ正に秋

2498 僧のくれし此饅頭の丸きかな

2499 瓢箪は鳴るか鳴らぬか秋の風

年月不詳

2500 忠度を謡ふ隣や春の宵

2501 帰り路は鞭も鳴さぬ日永かな

2502 馬市の秣飛び散る春の風

2503 春雨や四国遍路の木賃宿

2504 野を焼た煙りの果は霞かな

2505 春の水馬の端綱をひたしけり

2506 鶯や障子あくれば東山

2507 鳴く蛙なかぬ蛙とならびけり

2508 大方はおなじ顔なる蛙かな

2509 遠雷や香の煙のゆらぐ程

2510 夏草の下を流るゝ清水かな

2511 蚊ばしらや断食堂の夕暮に

2512 蓮毎に来るべし新たなる夏

2513 そり橋の下より見ゆる蓮哉

2514 ひとむらの芒動いて立つ秋か

2515 びんに櫛そよと動きぬ今朝の秋

2516 うそ寒や綿入きたる小大名

2517 明けたかと思ふ夜長の月あかり

2518 吾猫も虎にやならん秋の風

2519 すゞなりの鈴ふきならす野分哉

2520 酔過ぎて新酒の色や虚子の顔

2521 長からぬ命をなくや秋の蝉

2522 いくさやんで菊さく里に帰りけり

2523 元禄の頃の白菊黄菊かな

2524 ふつゝかに生れて芋の親子かな

2525 行く年を隣の娘遂に嫁せず

2526 発句にもまとまらぬよな海鼠かな

2527 水仙や朝ぶろを出る妹が肌

(参考その一) 「夏目先生の俳句と漢詩(寺田寅彦)」周辺

https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/43569_24585.html

夏目先生が未だ創作家としての先生自身を自覚しない前に、その先生の中の創作家は何処(どこ)かの隙間を求めてその創作に対する情熱の発露を求めていたもののように思われる。その発露の恰好(かっこう)な一つの創作形式として選ばれたのが漢詩と俳句であった。云わば遠からず爆発しようとする火山の活動のエネルギーがわずかに小噴気口の噴煙や微弱な局部地震となって現われていたようなものであった。それにしてもそのために俳句や漢詩の形式が選ばれたという事は勿論偶然ではなかったに相違ない。先生の自然観人世観が始めから多分に俳句漢詩のそれと共通なものを含んでいた事は明らかであるが、しかしまた先生が俳句漢詩をやった事が先生の自然観人世観にかなりの反作用を及ぼしたであろうという事も当然な事であろう。ともかくも先生の晩年の作品を見る場合にこの初期の俳句や詩を背景に置いて見なければ本当の事は分らないではないかと思う事がいろいろある。少なくも晩年の作品の中に現われている色々のものの胚子(はいし)がこの短い詩形の中に多分に含まれている事だけは確実である。

俳句とは如何なるものかという問に対して先生の云った言葉のうちに、俳句はレトリックのエッセンスであるという意味の事を云われた事がある。そういう意味での俳句で鍛え上げた先生の文章が元来力強く美しい上に更に力強く美しくなったのも当然であろう。また逆にあのような文章を作った人の俳句や詩が立派であるのは当然だとも云われよう。実際先生のような句を作り得る人でなければ先生のような作品は出来そうもないし、あれだけの作品を作り得る人でなければあのような句は作れそうもない。後に『草枕』のモニューメントを築き上げた巨匠の鑿(のみ)のすさびに彫(きざ)んだ小品をこの集に見る事が出来る。

先生の俳句を年代順に見て行くと、先生の心持といったようなものの推移して行った迹(あと)が最もよく追跡されるような気がする。人に読ませるための創作意識の最も稀薄な俳句において比較的自然な心持が反映しているのであろう。例えば修善寺における大患以前の句と以後の句との間に存する大きな距離が特別に目立つ、それだけでも覗(うかが)ってみる事は先生の読者にとってかなり重要な事であろうかと思われる。

色々の理由から私は先生の愛読者が必ず少なくもこの俳句集を十分に味わってみる事を望むものである。先生の俳句を味わう事なしに先生の作物の包有する世界の諸相を眺める事は不可能なように思われる。また先生の作品を分析的に研究しようと企てる人があらばその人はやはり充分綿密に先生の俳句を研究してかかる事が必要であろうと思う。

(昭和三年五月『漱石全集』第十三巻、月報第三号)

(参考その二) 「漱石の親友 天然居士・米山保三郎」周辺

https://rendezvou.exblog.jp/7067220/

学生時代の夏目金之助に作家になることを勧め漱石が彼の言葉に強く動かされた人物・米山保三郎のことはよく知られています。ただ、これまで研究者の中で誤解があり、漱石の語句の解釈に問題があるまま流布されてきたのが現状です。

「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」

焼き芋と鼻汁を垂らす、これは禅の歴史に実在した中国の禅僧・懶さん(王ヘンに賛)和尚の故事から来る引用なのでした。漱石は畏敬する親友の米山保三郎へ深い愛情と禅に生きる彼を讃える意味で書いたものでしょう。しかし、世間一般ではなかなか通用しない事も充分知っていました。そうであるからこそ、『猫』のなかで次のように書いているのです。

「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」

苦沙弥先生、一気呵成にこう書き流し、声を出してこれを読み、「ハハハ面白い」と笑うが、「うん。鼻汁を垂らすはさすがに酷だ、焼き芋も蛇足だ」と線を引き。結局「天然居士は空間を研究し論語を読む人である」だけにしたころで、これではあまりに簡単すぎると全部ボツにして、原稿用紙の裏に「空間に生れ、空間を究め、空間に死す。空たり間たり天然居士、噫」

実際、漱石はこの米山の兄、熊次郎から実弟の写真へ揮毫を懇望されて、漱石は俳句を書いています。その俳句とは、

空に消ゆる鐸のひびきや春の塔 という追悼の一句です。親友の死を悼む漱石の心情があふるるばかり、見事な名句と思います。写真は400X300mm、単身像の右側にこの句があり、左にこう記されています。

空間を研究する天然居士の肖像に題す 己酉 四月 漱石

己酉,となれば、1909年、明治四十二年です。漱石が朝日新聞社に入社して2年目の四月に詠んだものと明確に判るのが嬉しいところです。また、米山が鼻水を垂らすの表現がとかく世俗的に解釈され、漱石がいかにしてこの語句を入れたかということは研究者の間でないがしろにされて来ました。しかし、漱石がただ、ユーモラスにこんな語句を入れるはずはないのです。洟を垂らそうが自分は三昧になっているのだという仏道の修行による逸話なのです。

出典もありますから、その引用もしておきましょう。『碧巖録』第三十四則より。

「懶瓚和尚。隱居衡山石室中。唐德宗聞其名。遣使召之。使者至其室宣言。天子有詔。尊者當起謝恩。瓚方撥牛糞火。尋煨芋而食。寒涕垂頤未甞答。使者笑曰。且勸尊者拭涕。瓚曰。我豈有工夫為俗人拭涕耶。竟不起。使回奏。德宗甚欽嘆之。」

(懶瓚和尚、衡山石室の中に隱居す。唐の德、宗其の名を聞いて、使を遣して之を召す。使者、其の室に至つて宣言す。天子詔有り、尊者まさに起つて恩を謝すべし。瓚、まさに牛糞の火を撥つて、煨芋を尋ねて食す。寒涕、頤に垂れて未だ甞て答えず。使者笑つて曰く、且らく勸む、尊者、涕を拭え。瓚曰く、我れ豈に工夫の俗人の為に涕を拭くこと有らん耶といつて、竟に起たず。使、回つて奏す。德宗、甚だ之を欽嘆す。)

私は嘗て東慶寺の井上禅定和尚様から分かりやすいお話を聞いておりました。

昔、中国の偉い坊さんがあって皇帝が先生になってくれって勅使を迎えに遣るんだ。当時の中国では牛の糞の乾いたのを焚き付けにしてその牛糞の火の中へ芋をいれて焼いている処へ勅使が来た。らいさん和尚は牛糞の中から芋を掘り出して勅使に食えって云うんだ。勅使が見るとこの和尚、鼻水を垂らして下顎まで延びている。それを勅使は「まあ、洟を拭きなさいと云ったんだ。

なんだ、お前はそんな事で来たのか、勅使としておれを迎えに来たのではねえのか。おれが洟を垂らしていようがそんな事どうでもいい事だ、おれは三昧になっているんだ。っていう面白い問答があるんだよ。それを元にして漱石は「焼き芋を食らい、鼻汁を垂らす」てな、昔の懶瓚和尚がやったという事を思い出して書いているんだけれど、猫に笑われるから消しちゃうんだ。」(鎌倉漱石の会会報所載)

やはり禅定様の仰ることは納得のゆくものですね。

念のために付記しますと、漱石の友人で円覚寺・釈宗演の師である今北洪川について参禅をし、居士号を与えられた逸材が二人いました。無為という居士号は菅虎雄、天然の居士号は米山保三郎でした。米山は不運にも若くして病死したのでしたが、彼の伝記を漱石が書くという計画もあったと狩野亨吉は書いています。漱石がもう少し生きていたらなば実現したかも知れないのですが…。

夏目漱石の「俳句と書画」(その十二) [「子規と漱石」の世界]

その十二 漱石の「子規没後の俳句その二)」(「明治四十年~四十四年」周辺)

「吾輩は猫である」初出/俳句雑誌「ホトトギス」(第8巻4号・1905年・明治35年1月)

https://www.facebook.com/SosekiFan/photos/a.190617470970894/1350207411678555/?type=3

「ホトトギス((第8巻)」(目次集)

http://www.hototogisu.co.jp/

第4号/明治38年(1905)1月

第5号/明治38年(1905)2月

第6号/明治38年(1905)3月

第7号/明治38年(1905)4月

第8号/明治38年(1905)5月

第9号/明治38年(1905)6月

第10号/明治38年(1905)7月

第11号/明治38年(1905)7月

第12号/明治38年(1905)8月

第13号/明治38年(1905)9月

「吾輩は猫である」(「初出」と「単行本」)

https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/soseki/syuyo-neko.html

(初出)『ホトトギス』 明治38年1月~明治39年8月まで10回にわたり断続的に連載

(単行本)上編 明治38年10月 中編 明治39年11月 下編 明治40年5月 大倉書店・服部書店

≪(内 容)

猫を語り手として苦沙弥・迷亭ら太平の逸民たちに滑稽と諷刺を存分に演じさせ語らせたこの小説は「坊っちゃん」とあい通ずる特徴をもっている。それは溢れるような言語の湧出と歯切れのいい文体である。この豊かな小説言語の水脈を発見することで英文学者・漱石は小説家漱石(1867-1916)となった。(岩波文庫解説より)

(自作への言及)

東風君、苦沙弥君、皆勝手な事を申候。それ故に太平の逸民に候。現実世界にあの主義では如何と存候。御反対御尤に候。漱石先生も反対に候。

彼らのいふ所は皆真理に候。しかしただ一面の真理に候。決して作者の人生観の全部に無之故(これなきゆえ)その辺は御了知被下(くだされたく)候。あれは総体が諷刺に候。現代にあんな諷刺は尤も適切と存じ『猫』中に収め候。もし小生の個性論を論文としてかけば反対の方面と双方の働きかける所を議論致したくと存候。

(明治39年8月7日 畔柳芥舟あて書簡より)

『猫』ですか、あれは最初は何もあのように長く続けて書こうという考えもなし、腹案などもありませんでしたから無論一回だけでしまうつもり。またかくまで世間の評判を受けようとは少しも思っておりませんでした。最初虚子君から「何か書いてくれ」と頼まれまして、あれを一回書いてやりました。丁度その頃文章会というものがあって、『猫』の原稿をその会へ出しますと、それをその席で寒川鼠骨君が朗読したそうですが、多分朗読の仕方でも旨かったのでしょう、甚くその席で喝采を博したそうです。(中略)

妙なもので、書いてしまった当座は、全然胸中の文字を吐き出してしまって、もうこの次には何も書くようなことはないと思うほどですが、さて十日経ち廿日経って見ると日々の出来事を観察して、また新たに書きたいような感想も湧いて来る。材料も蒐められる。こんな風ですから『猫』などは書こうと思えば幾らでも長く続けられます。(「文学談」)≫(「東北大学附属図書館 夏目漱石ライブラリ」)

http://neko.koyama.mond.jp/?eid=209617

≪「俳句の五十年(高浜虚子著)」抜粋

ある時私は漱石が文章でも書いて見たならば気が紛れるだろうと思いまして、文章を書いて見ることを勧めました。私は別に気にも留めずにおったのでありまして、果して出来るか、出来んかも分らんと考えておったのでありました。ところが、その日になって立寄ってみますと、非常に長い文章が出来ておりまして、頗(すこぶ)る機嫌が良くって、ぜひこれを一つ自分の前で読んでみてくれろという話でありました。文章会は時間が定まっておりまして、その時間際に漱石の所に立寄ったのでありましたが、そういわれるものですから止むを得ず私はその文章を読んでみました。ところがなかなか面白い文章であって、私等仲間の文章とすると、分量も多くそれに頗る異色のある文章でありましたから、これは面白いから、早速今日の文章会に持出して読んでみるからといって、それを携えて文章会に臨みました。私がその漱石の家で読んだ時分に、題はまだ定めてありませんでして、「猫伝」としようかという話があったのでありますが、「猫伝」というよりも、文章の初めが「吾輩は猫である。名前はまだない」という書き出しでありますから、その「吾輩は猫である」という冒頭の一句をそのまま表題にして「吾輩は猫である」という事にしたらどうかというと、漱石は、それでも結構だ、名前はどうでもいいからして、私に勝手につけてくれろ、という話でありました。それでその原稿を持って帰って、「ホトトギス」に載せます時分に、「吾輩は猫である」という表題を私が自分で書き入れまして、それを活版所に廻したのでありました。

それからその時分は、誰の文章でも一応私が眼を通して、多少添削するという習慣でありましたからして、この『吾輩は猫である』という文章も更に読み返してみまして、無駄だと思われる箇所の文句はそれを削ったのでありました。そうしてそれを三十八年の一月号に発表しますというと、大変な反響を起しまして、非常な評判になりました。それというのも、大学の先生である夏目漱石なる者が小説を書いたという事で、その時分は大学の先生というものは、いわゆる象牙の塔に籠もっていて、なかなか小説などは書くものではないという考えがあったのでありますが、それが小説を書いたというので、著しく世人の眼を欹(そばだ)たしめたものでありました。そればかりではなく、大変世間にある文章とは類を異にしたところからして、非常な評判となったのでありました。

それで、漱石は、ただ私が初めて文章を書いてみてはどうかと勧めた為に書いたという事が、動機となりまして、それから漱石の生活が一転化し、気分も一転化するというような傾きになってきたのでありました。それと同時に『倫敦塔』という文章も書きまして「帝国文学」の誌上に発表しました。

それから『吾輩は猫である』が、大変好評を博したものですから、それは一年と八ヶ月続きまして、続々と続篇を書く、而(しか)もその続篇は、この第一篇よりも遙かに長いものを書いて、「ホトトギス」は殆(ほとん)どその『吾輩は猫である』の続篇で埋ってしまうというような勢いになりました。それが為に「ホトトギス」もぐんぐんと毎号部数が増して行くというような勢いでありました。≫

(追記) 夏目漱石俳句集(その八)<制作年順> 明40年(1907年)~明治44年(1911年)(1910~2283)

明治40年(1907年)

1910 御降になるらん旗の垂れ具合

1911 隠れ住んで此御降や世に遠し

1912 御降に閑なる床や古法眼

1913 打つ畠に小鳥の影の屡す

1914 物いはぬ人と生れて打つ畠か

1915 長短の風になびくや花芒

1916 月今宵もろもろの影動きけり

1917 里の灯を力によれば燈籠かな

1918 春寒の社頭に鶴を夢みけり

1919 布さらす磧わたるや春の風

1920 屑買の垣より呼べば蝶黄なり

1921 香焚けば焚かざれば又来る蝶

1922 旅に寒し春を時雨れの京にして

1923 永き日や動き已みたる整時板

1924 加茂にわたす橋の多さよ春の風

1925 雀巣くふ石の華表や春の風

1926 花食まば鶯の糞も赤からん

1927 姫百合に筒の古びやずんど切

1928 恋猫の眼ばかりに痩せにけり

1929 藤の花に古き四尺の風が吹く

1930 若葉して又新なる心かな

1931 髪に真珠肌あらはなる涼しさよ

1932 時鳥厠半ばに出かねたり

1933 のうぜんの花を数へて幾日影

1934 看経の下は蓮池の戦かな

1935 蓮剪りに行つたげな椽に僧を待つ

1936 蓮に添へてぬめの白さよ漾虚集

1937 白蓮に仏眠れり磬落ちて

1938 生死事大蓮は開いて仕舞けり

1939 ほのぼのと舟押し出すや蓮の中

1940 蓑の下に雨の蓮を蔵しけり

1941 田の中に一坪咲いて窓の蓮

1942 夕蓮に居士渡りけり石欄干

1943 明くる夜や蓮を放れて二三尺

1944 蓮の欄舟に鋏を渡しけり

1945 蓮の葉に麩はとゞまりぬ鯉の色

1946 石橋の穴や蓮ある向側

1947 一八の家根をまはれば清水かな

1948 したゝりは歯朶に飛び散る清水かな

1949 宝丹のふたのみ光る清水かな

1950 苔清水天下の胸を冷やしけり

1951 ところてんの叩かれてゐる清水かな

1952 底の石動いて見ゆる清水哉

1953 二人して片足宛の清水かな

1954 懸崖に立つ間したゝる清水哉

1955 したゝりは襟をすくます清水かな

1956 両掛や関のこなたの苔清水

1957 市に入る花売憩う清水かな

1958 樟の香や村のはづれの苔清水

1959 澄みかゝる清水や小き足の跡

1960 法印の法螺に蟹入る清水かな

1961 追付て吾まづ掬ぶ清水かな

1962 三どがさをまゝよとひたす清水かな

1963 汗を吹く風は歯朶より清水かな

1964 岩清水十戸の村の筧かな

1965 かち渡る鹿や半ばに返り見る

1966 二三人砧も打ちぬ鹿の声

1967 寄りくるや豆腐の糟に奈良の鹿

1968 橋立や松一筋に秋の空

1969 抽んでゝ富士こそ見ゆれ秋の空

1970 鱸釣つて舟を蘆間や秋の空

1971 春の水岩ヲ抱イテ流レケリ

1972 花落チテ砕ケシ影ト流レケリ

1973 朝貌や惚れた女も二三日

1974 垣間見る芙蓉に露の傾きぬ

1975 秋風や走狗を屠る市の中

1976 山の温泉や欄に向へる鹿の面

1977 灯火を挑げて鹿の夜は幾時

1978 芋の葉をごそつかせ去る鹿ならん

1979 厠より鹿と覚しや鼻の息

1980 山門や月に立たる鹿の角

1981 ひいと鳴て岩を下るや鹿の尻

1982 水浅く首を伏せけり月の鹿

1983 見下して尾上に鹿のひとり哉

1984 行燈に奈良の心地や鹿の声

1985 漫寒の温泉も三度目や鹿の声

1986 岩高く見たり牡鹿の角二尺

1987 蕎麦太きもてなし振や鹿の角

1988 郡長を泊めてたまたま鹿の声

1989 宵の鹿夜明の鹿や夢短か

1990 暁に消ぬ可き月に鹿あはれ

1991 秋の空幾日迎いで京に着きぬ

1992 雲少し榛名を出でぬ秋の空

1993 押分る芒の上や秋の空

1994 秋の空鳥海山を仰ぎけり

1995 朝顔の今や咲くらん空の色

1996 立秋の風に光るよ蜘蛛の糸

1997 恩給に事足る老の黄菊かな

1998 菊に結へる四っ目の垣もまだ青し

1999 端渓に菊一輪の机かな

2000 杉垣に昼をこぼれて百日紅

2001 酸多き胃を患ひてや秋の雨

2002 大鼓芙蓉の雨にくれ易し

2003 後仕手の撞木や秋の橋掛り

2004 朝日のつと千里の黍に上りけり

2005 露けさの庵を繞りて芙蓉かな

2006 露けさの中に帰るや小提灯

2007 かりがねの斜に渡る帆綱かな

2008 雁や渡る乳玻璃に細き灯を護る

2009 北窓は鎖さで居たり月の雁

2010 傾城に鳴くは故郷の雁ならん

2011 夕雁や物荷ひ行く肩の上

2012 灯を入るゝ軒行燈や雁低し

2013 帆柱をかすれて月の雁の影

2014 客となつて沢国に雁の鳴く事多し

2015 遠近の砧に雁の落るなり

2016 提灯に雁落つらしも闇の畔

2017 花びらの狂ひや菊の旗日和

2018 侘住居作らぬ菊を憐めり

2019 白菊や書院へ通る腰のもの

2020 草庵の垣にひまある黄菊かな

2021 旗一竿菊のなかなる主人かな

2022 草共に桔梗を垣に結ひ込みぬ

2023 白桔梗古き位牌にすがすがし

2024 草刈の籠の目を洩る桔梗かな

2025 桔梗活けて宝生流の指南かな

2026 扶け起す萩の下より鼬かな

2027 ふき易へて萱に聴けり秋の雨

2028 藁葺に移れば一夜秋の雨

2029 雷の図にのりすぎて落にけり

2030 秋の蚊の鳴かずなりたる書斎かな

2031 黒塀にあたるや妹が雪礫

2032 女の童に小冠者一人や雪礫

2033 茶の花や黄檗山を出でゝ里余

2034 丸髷に結ふや咲く梅紅に

2035 むら鴉何に集る枯野かな

2036 川ありて遂に渡れぬ枯野かな

2037 法螺の音の何処より来る枯野哉

2038 たゝむ傘に雪の重みや湯屋の門

2039 吾影の吹かれて長き枯野哉

2040 女うつ鼓なるらし春の宵

2041 白絹に梅紅ゐの女院かな

2042 酒買ひに里に下るや鹿も聞き

2043 文債に籠る冬の日短かゝり

明治41年(1908年)

2044 日毎踏む草芳しや二人連

2045 二人して雛にかしづく楽しさよ

2046 鼓打ちに参る早稲田や梅の宵

2047 青柳擬宝珠の上に垂るゝなり

2048 居士が家を柳此頃蔵したり

2049 門に立てば酒乞ふ人や帽に花

2050 鶯の日毎巧みに日は延びぬ

2051 吾に媚ぶる鶯の今日も高音かな

2052 勅額の霞みて松の間かな

2053 飯蛸の一かたまりや皿の藍

2054 飯蛸や膳の前なる三保の松

2055 飯蛸と侮りそ足は八つあると

2056 春の水たるむはづなを濡しけり

2057 連翹に小雨来るや八っ時分

2058 花曇り尾上の鐘の響かな

2059 籠の鳥に餌をやる頃や水温む

2060 山伏の関所へかゝる桜哉

2061 強力の笈に散る桜かな

2062 南天に寸の重みや春の雪

2063 真蒼な木賊の色や冴返る

2064 そゝのかす女の眉や春浅し

2065 塩辛を壺に探るや春浅し

2066 名物の椀の蜆や春浅し

2067 僧となつて鐘を撞いたら冴返る

2068 穴のある銭が袂に暮の春

2069 いつか溜る文殻結ふや暮の春

2070 逝く春や庵主の留守の懸瓢

2071 嫁がぬを日に白粉や春惜む

2072 垢つきし赤き手絡や春惜む

2073 春惜む人にしきりに訪はれけり

2074 おくれたる一本桜憐なり

2075 逝く春やそゞろに捨てし草の庵

2076 青柳の日に緑なり句を撰む

2077 短夜を交す言葉もなかりけり

2078 文を売りて薬にかふる蚊遣かな

2079 安産と涼しき風の音信哉

2080 二人寐の蚊帳も程なく狭からん

2081 青梅や空しき籠に雨の糸

2082 五月雨や主と云はれし御月並

2083 鮟鱇や小光が鍋にちんちろり

2084 まのあたり精霊来たり筆の先

2085 此の下に稲妻起る宵あらん

2086 朝寒や自ら炊ぐ飯二合

2087 公退や菊に閑ある雑司ケ谷

2088 大輪の菊を日に揺る車かな

2089 たゞ一つ湯婆残りぬ室の隅

2090 春色や暮れなんとして水深み

2091 一つ家を中に夜すがら五月雨るゝ

2092 垣老て虞美人草のあらはなる

明治42年(1909年)

2093 小袖着て思ひ思ひの春をせん

2094 初日の出しだいに見ゆる雲静か

2095 とかくして鶯藪に老いにけり

2096 空に消ゆる鐸のひゞきや春の塔

2097 俊寛と共に吹かるゝ千鳥かな

2098 五月雨やももだち高く来る人

2099 初秋の芭蕉動きぬ枕元

2100 春はものゝ句になり易し京の町

2101 手を分つ古き都や鶉鳴く

2102 黍遠し河原の風呂へ渡る人

2103 黍行けば黍の向ふに入る日かな

2104 草尽きて松に入りけり秋の風

2105 鞭鳴らす頭の上や星月夜

2106 なつかしき土の臭や松の秋

2107 負ふ草に夕立早く逼るなり

2108 高麗人の冠を吹くや秋の風

2109 秋の山に逢ふや白衣の人にのみ

2110 秋晴や山の上なる一つ松

2111 故郷を舞ひつゝ出づる霞かな

2112 動かざる一篁や秋の村

2113 帰り見れば蕎麦まだ白き稲みのる

2114 銅の牛の口より野分哉

明治43年(1910年)

2115 独居や思ふ事なき三ケ日

2116 御堂まで一里あまりの霞かな

2117 花びらに風薫りては散らんとす

2118 ふと揺るゝ蚊帳の釣手や今朝の秋

2119 秋の思ひ池を繞れば魚躍る

2120 宮様の御立のあとや温泉の秋

2121 尺八を秋のすさみや欄の人

2122 温泉の村に弘法様の花火かな

2123 別るゝや夢一筋の天の川

2124 秋の江に打ち込む杭の響かな

2125 秋風や唐紅の咽喉仏

2126 秋晴に病間あるや髭を剃る

2127 秋の空浅黄に澄めり杉に斧

2128 衰に夜寒逼るや雨の音

2129 旅にやむ夜寒心や世は情

2130 蕭々の雨と聞くらん宵の伽

2131 秋風やひゞの入りたる胃の袋

2132 風流の昔恋しき紙衣かな

2133 生残る吾恥かしや鬢の霜

2134 立秋の紺落ち付くや伊予絣

2135 骨立を吹けば疾む身に野分かな

2136 稍寒の鏡もなくに櫛る

2137 鯛切れば鱗眼を射る稍寒み

2138 病む日又簾の隙より秋の蝶

2139 病んでより白萩に露の繁く降る事よ

2140 蜻蛉の夢や幾度杭の先

2141 蜻蛉や留り損ねて羽の光

2142 取り留むる命も細き薄かな

2143 仏より痩せて哀れや曼珠沙華

2144 虫遠近病む夜ぞ静なる心

2145 余所心三味聞きゐればそゞろ寒

2146 月を亘るわがいたつきや旅に菊

2147 起きもならぬわが枕辺や菊を待つ

2148 生き返るわれ嬉しさよ菊の秋

2149 たそがれに参れと菊の御使ひ

2150 範頼の墓濡るゝらん秋の雨

2151 菊作り門札見れば左京かな

2152 洪水のあとに色なき茄子かな

2153 菜の花の中の小家や桃一木

2154 秋浅き楼に一人や小雨がち

2155 生きて仰ぐ空の高さよ赤蜻蛉

2156 鶴の影穂蓼に長き入日かな

2157 一山や秋色々の竹の色

2158 古里に帰るは嬉し菊の頃

2159 静なる病に秋の空晴れたり

2160 菊の宴に心利きたる下部かな

2161 大切に秋を守れと去りにけり

2162 竪に見て事珍らしや秋の山

2163 坐して見る天下の秋も二た月目

2164 ともし置いて室明き夜の長かな

2165 堂守に菊乞ひ得たる小銭かな

2166 力なや痩せたる吾に秋の粥

2167 佳き竹に吾名を刻む日長かな

2168 見もて行く蘇氏の印譜や竹の露

2169 秋草を仕立てつ墓を守る身かな

2170 秋の蚊や我を螫さんと夜明方

2171 頼家の昔も嘸栗の味

2172 鮎の丈日に延びつらん病んでより

2173 肌寒をかこつも君の情かな

2174 貧しからぬ秋の便りや枕元

2175 京に帰る日も近付いて黄菊哉

2176 稲の香や月改まる病心地

2177 天の河消ゆるか夢の覚束な

2178 裏座敷林に近き百舌の声

2179 帰るは嬉し梧桐の未だ青きうち

2180 帰るべくて帰らぬ吾に月今宵

2181 雲を洩る日ざしも薄き一葉哉

2182 甦へる我は夜長に少しづゝ

2183 骨の上に春滴るや粥の味

2184 鶺鴒や小松の枝に白き糞

2185 寐てゐれば粟に鶉の興もなく

2186 粟の如き肌を切に守る身かな

2187 冷やかな瓦を鳥の遠近す

2188 冷かや人寐静まり水の音

2189 的礫と壁に野菊を照し見る

2190 鳥つゝいて半うつろのあけび哉

2191 朝寒や太鼓に痛き五十棒

2192 先づ黄なる百日紅に小雨かな

2193 いたつきも久しくなりぬ柚は黄に

2194 足腰の立たぬ案山子を車かな

2195 骨許りになりて案山子の浮世かな

2196 病んで来り病んで去る吾に案山子哉

2197 濡るゝ松の間に蕎麦を見付たる

2198 藪陰や濡れて立つ鳥蕎麦の花

2199 稲熟し人癒えて去るや温泉の村

2200 柿紅葉せり纏はる蔦の青き哉

2201 就中竹緑也秋の村

2202 数ふべく大きな芋の葉なりけり

2203 新らしき命に秋の古きかな

2204 逝く人に留まる人に来る雁

2205 鶏頭に後れず或夜月の雁

2206 釣台に野菊も見えぬ桐油哉

2207 思ひけり既に幾夜の蟋蟀

2208 過ぎし秋を夢みよと打ち覚めよとうつ

2209 朝寒も夜寒も人の情かな

2210 顧みる我面影やすでに秋

2211 暁や夢のこなたに淡き月

2212 ぶら下る蜘蛛の糸こそ冷やかに

2213 嬉しく思ふ蹴鞠の如き菊の影

2214 肩に来て人懐かしや赤蜻蛉

2215 渋柿も熟れて王維の詩集哉

2216 つくづくと行燈の夜の長さかな

2217 小行燈夜半の秋こそ古めけり

2218 一叢の薄に風の強き哉

2219 雨多き今年と案山子聞くからに

2220 柿一つ枝に残りて烏哉

2221 君が琴塵を払へば鳴る秋か

2222 たゞ一羽来る夜ありけり月の雁

2223 明けの菊色未だしき枕元

2224 日盛りやしばらく菊を縁のうち

2225 縁に上す君が遺愛の白き菊

2226 井戸の水汲む白菊の晨哉

2227 蔓で堤げる目黒の菊を小鉢哉

2228 いたつきも怠る宵や秋の雨

2229 形ばかりの浴す菊の二日哉

2230 三日の菊雨と変るや昨夕より

2231 白菊と黄菊と咲いて日本かな

2232 菊の香や幾鉢置いて南縁

2233 生垣の隙より菊の渋谷かな

2234 暖簾に芸人の名を茶屋の菊

2235 青山に移りていつか菊の主

2236 搨置いて菊あるところどころかな

2237 燭し見るは白き菊なれば明らさま

2238 菊の雨われに閑ある病哉

2239 菊の色縁に未し此晨

2240 蔵沢の竹を得てより露の庵

2241 柩には菊抛げ入れよ有らん程

2242 有る程の菊抛げ入れよ棺の中

2243 ひたすらに石を除くれば春の水

2244 病んで夢む天の川より出水かな

2245 風に聞け何れか先に散る木の葉

2246 萩に置く露の重きに病む身かな

2247 冷やかな脈を護りぬ夜明方

2248 露けさの里にて静かなる病

2249 迎火を焚いて誰待つ絽の羽織

2250 朝寒や生きたる骨を動かさず

2251 無花果や竿に草紙を縁の先

2252 屠牛場の屋根なき門や夏木立

2253 勾欄の擬宝珠に一つ蜻蛉哉

2254 冷かな文箱差出す蒔絵かな

2255 冷かな足と思ひぬ病んでより

2256 冷ややかに觸れても見たる擬宝珠哉

2257 冷やかに抱いて琴の古きかな

2258 提灯を冷やかに提げ芒かな

2259 なに食はぬ和尚の顔や河豚汁

2260 浦の男に浅瀬問ひ居る朧哉

明治44年(1911年)

2261 腸に春滴るや粥の味

2262 蝶去つてまた蹲踞る小猫かな

2263 たく駝して石を除くれば春の水

2264 鶏の尾を午頃吹くや春の風

2265 冠せぬ男も船に春の風

2266 涼しさや蚊帳の中より和歌の浦

2267 四国路の方へなだれぬ雲の峰

2268 起きぬ間に露石去にけり今朝の秋

2269 蝙蝠の宵々毎や薄き粥

2270 稲妻に近くて眠り安からず

2271 灯を消せば涼しき星や窓に入る

2272 風折々萩先づ散つて芒哉

2273 耳の底の腫物を打つや秋の雨

2274 切口に冷やかな風の厠より

2275 たのまれて戒名選む鶏頭哉

2276 抱一の芒に月の円かなる

2277 稲妻に近き住居や病める宵

2278 石段の一筋長き茂りかな

2279 空に雲秋立つ台に上りけり

2280 広袖にそゞろ秋立つ旅籠哉

2281 鬢の影鏡にそよと今朝の秋

2282 朝貌や鳴海絞を朝のうち

2283 女して結はす水仙粽哉

(参考)「漱石氏と私(高浜虚子)」周辺(「抜粋」)

https://www.aozora.gr.jp/cards/001310/files/47741_37678.html

≪ 漱石氏が創作に筆を執りはじめるようになってから、氏と私との交渉も雑誌発行人と人気のある小説家との関係というようなものがだんだんと重きをなして来た。今までは漱石氏は英文学者として、私の尊敬する先輩として、また俳友として、利害関係の無い交際であったのであって、何か文章を書くように勧めて「猫」の第一回が出来たのも、それを以て『ホトトギス』の紙上を飾ろうとか、雑誌の売れ行きを増そうとか、そういうような考は少しもなく、尊敬する漱石氏が蘊蓄(うんちく)を傾けて文章を作ってみたらよかろうという位な軽い考であったのであるが、一度び「猫」が紙上に発表されて、それが読書界の人気を得て雑誌の売行(うりゆき)が増してみると、発行人としての私は勢い『ホトトギス』のために氏の寄稿を要望せねばならぬような破目になって来た。漱石氏もまたはじめの間はその要望を寧ろ幸いとして強いて創作の機会を見出すようにつとめつつあったらしかった。

そうこうしているうちに氏は一躍して文学界の大立物となってしまった。各種の雑誌は競うて君の作物を掲げ、その待遇も互に他におとらぬようにと競争するようになって来た。『ホトトギス』は従来原稿料というものを殆ど払ったことはなかったのであるが、「猫」には一頁一円の原稿料を払うことにした。そうしてこれはやがて他の作家にも及ぼしてすべての人の作物に同じような原稿料を仕払うことにした。しかしながら一頁一円の原稿料というものは、当時にあっても決して十分の待遇とはいえなかった。他の雑誌はもっと沢山の原稿料を支払って居るものであることが、後になって分った。今まで世間と殆んど没交渉であった『ホトトギス』は、原稿料の相場というようなものは皆目承知しなかった上に、四、五人の社員組織でやっていた窮屈な制度のもとにあっては、にわかに『ホトトギス』を世間体の雑誌に改革して競争場裡に打って出るというようなことは仲々難かしかった。漱石氏はそんなことには頓着なしに、『ホトトギス』は自分の生れ故郷としてこちらが要望するままに暇さえあれば筆を執ることをいつも快諾したのであったが、しかも他の雑誌社からの要求が烈しくなればなるほど自然『ホトトギス』のために筆を執る機会が少くなって来た。それと同時に氏はその門下生ともいうべき人々の作品を『ホトトギス』に紹介して、これを紙上に発表することを要求した。私は大概その要求に従った。中には止むを得ず載せたようなものもあったけれども、中にはまた沢山の傑作もあった。三重吉みえきち君をはじめとして今日文壇に名を成している漱石門下の多くの人が大概処女作を『ホトトギス』に発表するようになったのもそのためであった。

漱石氏はまた『ホトトギス』を今少し機関の備わった堂々とした雑誌にして発行したらよかろうという考を持もっていたのであった。私がその事を快諾さえすれば、氏は十分に力を尽してくれる考があったことと想像するがその頃の『ホトトギス』の事情はその要求を容いれることが出来なかった。これを詳しく書くのは面倒臭いが、要するに四方太君などは漱石氏の文芸に不服で、それよりも純正の写生文雑誌として世間の人気などに頓着なく押し進みたいという希望を持っていたし、発行人としての私はそんなことをして損ばかりしていてもやり切れないから、少しは世間に面(つら)を出して人気のあるものにしたいと、漱石氏の作品などを歓迎する傾きがあった。けれどもまた私としては、漱石氏のような考のもとに全然『ホトトギス』を改革してしまって、四方太君らを排斥してしまうことは出来ないし、また世間の雑誌の如く原稿料を潤沢にして漱石氏はじめ多くの新進作家諸君を優遇するとなると、ただ鳴るが面白いことになってしまって『ホトトギス』の世帯はとてもやり切れない、と考えたところから、いつも四方太君などに不平を抱かせながら、漱石氏らにもまた慊(あき)たらぬ思いをさせるような態度で、その日暮(ひぐらし)に雑誌を出していた。

明治三十九年以後の漱石氏と私との関係は、今言ったような有様で、ある時は漱石氏から私に対して雑誌編輯の上の督励となったり、後進の推薦となったり、また一般文壇に対する不平や懊悩(おうのう)を訴えて来るような場合も少くなかったが、今手紙を取り出してみても、最も多いのは私の原稿の依頼に対して何日までに書くとか、何枚書いたとかこう忙(せわし)くってはやり切れないとかいう用談の方が多くなって来て居る。今その手紙について一々当時の聯想を書いてみたら面白いのであるが、手紙だけの分量でもかなり多い上にその手紙だけでほぼ当時の状態も想像せられることと思うから左に明治三十九年の手紙で、手元に残って居るもの一切を掲載することにする。≫

「吾輩は猫である」初出/俳句雑誌「ホトトギス」(第8巻4号・1905年・明治35年1月)

https://www.facebook.com/SosekiFan/photos/a.190617470970894/1350207411678555/?type=3

「ホトトギス((第8巻)」(目次集)

http://www.hototogisu.co.jp/

第4号/明治38年(1905)1月

第5号/明治38年(1905)2月

第6号/明治38年(1905)3月

第7号/明治38年(1905)4月

第8号/明治38年(1905)5月

第9号/明治38年(1905)6月

第10号/明治38年(1905)7月

第11号/明治38年(1905)7月

第12号/明治38年(1905)8月

第13号/明治38年(1905)9月

「吾輩は猫である」(「初出」と「単行本」)

https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/soseki/syuyo-neko.html

(初出)『ホトトギス』 明治38年1月~明治39年8月まで10回にわたり断続的に連載

(単行本)上編 明治38年10月 中編 明治39年11月 下編 明治40年5月 大倉書店・服部書店

≪(内 容)

猫を語り手として苦沙弥・迷亭ら太平の逸民たちに滑稽と諷刺を存分に演じさせ語らせたこの小説は「坊っちゃん」とあい通ずる特徴をもっている。それは溢れるような言語の湧出と歯切れのいい文体である。この豊かな小説言語の水脈を発見することで英文学者・漱石は小説家漱石(1867-1916)となった。(岩波文庫解説より)

(自作への言及)

東風君、苦沙弥君、皆勝手な事を申候。それ故に太平の逸民に候。現実世界にあの主義では如何と存候。御反対御尤に候。漱石先生も反対に候。

彼らのいふ所は皆真理に候。しかしただ一面の真理に候。決して作者の人生観の全部に無之故(これなきゆえ)その辺は御了知被下(くだされたく)候。あれは総体が諷刺に候。現代にあんな諷刺は尤も適切と存じ『猫』中に収め候。もし小生の個性論を論文としてかけば反対の方面と双方の働きかける所を議論致したくと存候。

(明治39年8月7日 畔柳芥舟あて書簡より)

『猫』ですか、あれは最初は何もあのように長く続けて書こうという考えもなし、腹案などもありませんでしたから無論一回だけでしまうつもり。またかくまで世間の評判を受けようとは少しも思っておりませんでした。最初虚子君から「何か書いてくれ」と頼まれまして、あれを一回書いてやりました。丁度その頃文章会というものがあって、『猫』の原稿をその会へ出しますと、それをその席で寒川鼠骨君が朗読したそうですが、多分朗読の仕方でも旨かったのでしょう、甚くその席で喝采を博したそうです。(中略)

妙なもので、書いてしまった当座は、全然胸中の文字を吐き出してしまって、もうこの次には何も書くようなことはないと思うほどですが、さて十日経ち廿日経って見ると日々の出来事を観察して、また新たに書きたいような感想も湧いて来る。材料も蒐められる。こんな風ですから『猫』などは書こうと思えば幾らでも長く続けられます。(「文学談」)≫(「東北大学附属図書館 夏目漱石ライブラリ」)

http://neko.koyama.mond.jp/?eid=209617

≪「俳句の五十年(高浜虚子著)」抜粋

ある時私は漱石が文章でも書いて見たならば気が紛れるだろうと思いまして、文章を書いて見ることを勧めました。私は別に気にも留めずにおったのでありまして、果して出来るか、出来んかも分らんと考えておったのでありました。ところが、その日になって立寄ってみますと、非常に長い文章が出来ておりまして、頗(すこぶ)る機嫌が良くって、ぜひこれを一つ自分の前で読んでみてくれろという話でありました。文章会は時間が定まっておりまして、その時間際に漱石の所に立寄ったのでありましたが、そういわれるものですから止むを得ず私はその文章を読んでみました。ところがなかなか面白い文章であって、私等仲間の文章とすると、分量も多くそれに頗る異色のある文章でありましたから、これは面白いから、早速今日の文章会に持出して読んでみるからといって、それを携えて文章会に臨みました。私がその漱石の家で読んだ時分に、題はまだ定めてありませんでして、「猫伝」としようかという話があったのでありますが、「猫伝」というよりも、文章の初めが「吾輩は猫である。名前はまだない」という書き出しでありますから、その「吾輩は猫である」という冒頭の一句をそのまま表題にして「吾輩は猫である」という事にしたらどうかというと、漱石は、それでも結構だ、名前はどうでもいいからして、私に勝手につけてくれろ、という話でありました。それでその原稿を持って帰って、「ホトトギス」に載せます時分に、「吾輩は猫である」という表題を私が自分で書き入れまして、それを活版所に廻したのでありました。

それからその時分は、誰の文章でも一応私が眼を通して、多少添削するという習慣でありましたからして、この『吾輩は猫である』という文章も更に読み返してみまして、無駄だと思われる箇所の文句はそれを削ったのでありました。そうしてそれを三十八年の一月号に発表しますというと、大変な反響を起しまして、非常な評判になりました。それというのも、大学の先生である夏目漱石なる者が小説を書いたという事で、その時分は大学の先生というものは、いわゆる象牙の塔に籠もっていて、なかなか小説などは書くものではないという考えがあったのでありますが、それが小説を書いたというので、著しく世人の眼を欹(そばだ)たしめたものでありました。そればかりではなく、大変世間にある文章とは類を異にしたところからして、非常な評判となったのでありました。

それで、漱石は、ただ私が初めて文章を書いてみてはどうかと勧めた為に書いたという事が、動機となりまして、それから漱石の生活が一転化し、気分も一転化するというような傾きになってきたのでありました。それと同時に『倫敦塔』という文章も書きまして「帝国文学」の誌上に発表しました。

それから『吾輩は猫である』が、大変好評を博したものですから、それは一年と八ヶ月続きまして、続々と続篇を書く、而(しか)もその続篇は、この第一篇よりも遙かに長いものを書いて、「ホトトギス」は殆(ほとん)どその『吾輩は猫である』の続篇で埋ってしまうというような勢いになりました。それが為に「ホトトギス」もぐんぐんと毎号部数が増して行くというような勢いでありました。≫

(追記) 夏目漱石俳句集(その八)<制作年順> 明40年(1907年)~明治44年(1911年)(1910~2283)

明治40年(1907年)

1910 御降になるらん旗の垂れ具合

1911 隠れ住んで此御降や世に遠し

1912 御降に閑なる床や古法眼

1913 打つ畠に小鳥の影の屡す

1914 物いはぬ人と生れて打つ畠か

1915 長短の風になびくや花芒

1916 月今宵もろもろの影動きけり

1917 里の灯を力によれば燈籠かな

1918 春寒の社頭に鶴を夢みけり

1919 布さらす磧わたるや春の風

1920 屑買の垣より呼べば蝶黄なり

1921 香焚けば焚かざれば又来る蝶

1922 旅に寒し春を時雨れの京にして

1923 永き日や動き已みたる整時板

1924 加茂にわたす橋の多さよ春の風

1925 雀巣くふ石の華表や春の風

1926 花食まば鶯の糞も赤からん

1927 姫百合に筒の古びやずんど切

1928 恋猫の眼ばかりに痩せにけり

1929 藤の花に古き四尺の風が吹く

1930 若葉して又新なる心かな

1931 髪に真珠肌あらはなる涼しさよ

1932 時鳥厠半ばに出かねたり

1933 のうぜんの花を数へて幾日影

1934 看経の下は蓮池の戦かな

1935 蓮剪りに行つたげな椽に僧を待つ

1936 蓮に添へてぬめの白さよ漾虚集

1937 白蓮に仏眠れり磬落ちて

1938 生死事大蓮は開いて仕舞けり

1939 ほのぼのと舟押し出すや蓮の中

1940 蓑の下に雨の蓮を蔵しけり

1941 田の中に一坪咲いて窓の蓮

1942 夕蓮に居士渡りけり石欄干

1943 明くる夜や蓮を放れて二三尺

1944 蓮の欄舟に鋏を渡しけり

1945 蓮の葉に麩はとゞまりぬ鯉の色

1946 石橋の穴や蓮ある向側

1947 一八の家根をまはれば清水かな

1948 したゝりは歯朶に飛び散る清水かな

1949 宝丹のふたのみ光る清水かな

1950 苔清水天下の胸を冷やしけり

1951 ところてんの叩かれてゐる清水かな

1952 底の石動いて見ゆる清水哉

1953 二人して片足宛の清水かな

1954 懸崖に立つ間したゝる清水哉

1955 したゝりは襟をすくます清水かな

1956 両掛や関のこなたの苔清水

1957 市に入る花売憩う清水かな

1958 樟の香や村のはづれの苔清水

1959 澄みかゝる清水や小き足の跡

1960 法印の法螺に蟹入る清水かな

1961 追付て吾まづ掬ぶ清水かな

1962 三どがさをまゝよとひたす清水かな

1963 汗を吹く風は歯朶より清水かな

1964 岩清水十戸の村の筧かな

1965 かち渡る鹿や半ばに返り見る

1966 二三人砧も打ちぬ鹿の声

1967 寄りくるや豆腐の糟に奈良の鹿

1968 橋立や松一筋に秋の空

1969 抽んでゝ富士こそ見ゆれ秋の空

1970 鱸釣つて舟を蘆間や秋の空

1971 春の水岩ヲ抱イテ流レケリ

1972 花落チテ砕ケシ影ト流レケリ

1973 朝貌や惚れた女も二三日

1974 垣間見る芙蓉に露の傾きぬ

1975 秋風や走狗を屠る市の中

1976 山の温泉や欄に向へる鹿の面

1977 灯火を挑げて鹿の夜は幾時

1978 芋の葉をごそつかせ去る鹿ならん

1979 厠より鹿と覚しや鼻の息

1980 山門や月に立たる鹿の角

1981 ひいと鳴て岩を下るや鹿の尻

1982 水浅く首を伏せけり月の鹿

1983 見下して尾上に鹿のひとり哉

1984 行燈に奈良の心地や鹿の声

1985 漫寒の温泉も三度目や鹿の声

1986 岩高く見たり牡鹿の角二尺

1987 蕎麦太きもてなし振や鹿の角

1988 郡長を泊めてたまたま鹿の声

1989 宵の鹿夜明の鹿や夢短か

1990 暁に消ぬ可き月に鹿あはれ

1991 秋の空幾日迎いで京に着きぬ

1992 雲少し榛名を出でぬ秋の空

1993 押分る芒の上や秋の空

1994 秋の空鳥海山を仰ぎけり

1995 朝顔の今や咲くらん空の色

1996 立秋の風に光るよ蜘蛛の糸

1997 恩給に事足る老の黄菊かな

1998 菊に結へる四っ目の垣もまだ青し

1999 端渓に菊一輪の机かな

2000 杉垣に昼をこぼれて百日紅

2001 酸多き胃を患ひてや秋の雨

2002 大鼓芙蓉の雨にくれ易し

2003 後仕手の撞木や秋の橋掛り

2004 朝日のつと千里の黍に上りけり

2005 露けさの庵を繞りて芙蓉かな

2006 露けさの中に帰るや小提灯

2007 かりがねの斜に渡る帆綱かな

2008 雁や渡る乳玻璃に細き灯を護る

2009 北窓は鎖さで居たり月の雁

2010 傾城に鳴くは故郷の雁ならん

2011 夕雁や物荷ひ行く肩の上

2012 灯を入るゝ軒行燈や雁低し

2013 帆柱をかすれて月の雁の影

2014 客となつて沢国に雁の鳴く事多し

2015 遠近の砧に雁の落るなり

2016 提灯に雁落つらしも闇の畔

2017 花びらの狂ひや菊の旗日和

2018 侘住居作らぬ菊を憐めり

2019 白菊や書院へ通る腰のもの

2020 草庵の垣にひまある黄菊かな

2021 旗一竿菊のなかなる主人かな

2022 草共に桔梗を垣に結ひ込みぬ

2023 白桔梗古き位牌にすがすがし

2024 草刈の籠の目を洩る桔梗かな

2025 桔梗活けて宝生流の指南かな

2026 扶け起す萩の下より鼬かな

2027 ふき易へて萱に聴けり秋の雨

2028 藁葺に移れば一夜秋の雨

2029 雷の図にのりすぎて落にけり

2030 秋の蚊の鳴かずなりたる書斎かな

2031 黒塀にあたるや妹が雪礫

2032 女の童に小冠者一人や雪礫

2033 茶の花や黄檗山を出でゝ里余

2034 丸髷に結ふや咲く梅紅に

2035 むら鴉何に集る枯野かな

2036 川ありて遂に渡れぬ枯野かな

2037 法螺の音の何処より来る枯野哉

2038 たゝむ傘に雪の重みや湯屋の門

2039 吾影の吹かれて長き枯野哉

2040 女うつ鼓なるらし春の宵

2041 白絹に梅紅ゐの女院かな

2042 酒買ひに里に下るや鹿も聞き

2043 文債に籠る冬の日短かゝり

明治41年(1908年)

2044 日毎踏む草芳しや二人連

2045 二人して雛にかしづく楽しさよ

2046 鼓打ちに参る早稲田や梅の宵

2047 青柳擬宝珠の上に垂るゝなり

2048 居士が家を柳此頃蔵したり

2049 門に立てば酒乞ふ人や帽に花

2050 鶯の日毎巧みに日は延びぬ

2051 吾に媚ぶる鶯の今日も高音かな

2052 勅額の霞みて松の間かな

2053 飯蛸の一かたまりや皿の藍

2054 飯蛸や膳の前なる三保の松

2055 飯蛸と侮りそ足は八つあると

2056 春の水たるむはづなを濡しけり

2057 連翹に小雨来るや八っ時分

2058 花曇り尾上の鐘の響かな

2059 籠の鳥に餌をやる頃や水温む

2060 山伏の関所へかゝる桜哉

2061 強力の笈に散る桜かな

2062 南天に寸の重みや春の雪

2063 真蒼な木賊の色や冴返る

2064 そゝのかす女の眉や春浅し

2065 塩辛を壺に探るや春浅し

2066 名物の椀の蜆や春浅し

2067 僧となつて鐘を撞いたら冴返る

2068 穴のある銭が袂に暮の春

2069 いつか溜る文殻結ふや暮の春

2070 逝く春や庵主の留守の懸瓢

2071 嫁がぬを日に白粉や春惜む

2072 垢つきし赤き手絡や春惜む

2073 春惜む人にしきりに訪はれけり

2074 おくれたる一本桜憐なり

2075 逝く春やそゞろに捨てし草の庵

2076 青柳の日に緑なり句を撰む

2077 短夜を交す言葉もなかりけり

2078 文を売りて薬にかふる蚊遣かな

2079 安産と涼しき風の音信哉

2080 二人寐の蚊帳も程なく狭からん

2081 青梅や空しき籠に雨の糸

2082 五月雨や主と云はれし御月並

2083 鮟鱇や小光が鍋にちんちろり

2084 まのあたり精霊来たり筆の先

2085 此の下に稲妻起る宵あらん

2086 朝寒や自ら炊ぐ飯二合

2087 公退や菊に閑ある雑司ケ谷

2088 大輪の菊を日に揺る車かな

2089 たゞ一つ湯婆残りぬ室の隅

2090 春色や暮れなんとして水深み

2091 一つ家を中に夜すがら五月雨るゝ

2092 垣老て虞美人草のあらはなる

明治42年(1909年)

2093 小袖着て思ひ思ひの春をせん

2094 初日の出しだいに見ゆる雲静か

2095 とかくして鶯藪に老いにけり

2096 空に消ゆる鐸のひゞきや春の塔

2097 俊寛と共に吹かるゝ千鳥かな

2098 五月雨やももだち高く来る人

2099 初秋の芭蕉動きぬ枕元

2100 春はものゝ句になり易し京の町

2101 手を分つ古き都や鶉鳴く

2102 黍遠し河原の風呂へ渡る人

2103 黍行けば黍の向ふに入る日かな

2104 草尽きて松に入りけり秋の風

2105 鞭鳴らす頭の上や星月夜

2106 なつかしき土の臭や松の秋

2107 負ふ草に夕立早く逼るなり

2108 高麗人の冠を吹くや秋の風

2109 秋の山に逢ふや白衣の人にのみ

2110 秋晴や山の上なる一つ松

2111 故郷を舞ひつゝ出づる霞かな

2112 動かざる一篁や秋の村

2113 帰り見れば蕎麦まだ白き稲みのる

2114 銅の牛の口より野分哉

明治43年(1910年)

2115 独居や思ふ事なき三ケ日

2116 御堂まで一里あまりの霞かな

2117 花びらに風薫りては散らんとす

2118 ふと揺るゝ蚊帳の釣手や今朝の秋

2119 秋の思ひ池を繞れば魚躍る

2120 宮様の御立のあとや温泉の秋

2121 尺八を秋のすさみや欄の人

2122 温泉の村に弘法様の花火かな

2123 別るゝや夢一筋の天の川

2124 秋の江に打ち込む杭の響かな

2125 秋風や唐紅の咽喉仏

2126 秋晴に病間あるや髭を剃る

2127 秋の空浅黄に澄めり杉に斧

2128 衰に夜寒逼るや雨の音

2129 旅にやむ夜寒心や世は情

2130 蕭々の雨と聞くらん宵の伽

2131 秋風やひゞの入りたる胃の袋

2132 風流の昔恋しき紙衣かな

2133 生残る吾恥かしや鬢の霜

2134 立秋の紺落ち付くや伊予絣

2135 骨立を吹けば疾む身に野分かな

2136 稍寒の鏡もなくに櫛る

2137 鯛切れば鱗眼を射る稍寒み

2138 病む日又簾の隙より秋の蝶

2139 病んでより白萩に露の繁く降る事よ

2140 蜻蛉の夢や幾度杭の先

2141 蜻蛉や留り損ねて羽の光

2142 取り留むる命も細き薄かな

2143 仏より痩せて哀れや曼珠沙華

2144 虫遠近病む夜ぞ静なる心

2145 余所心三味聞きゐればそゞろ寒

2146 月を亘るわがいたつきや旅に菊

2147 起きもならぬわが枕辺や菊を待つ

2148 生き返るわれ嬉しさよ菊の秋

2149 たそがれに参れと菊の御使ひ

2150 範頼の墓濡るゝらん秋の雨

2151 菊作り門札見れば左京かな

2152 洪水のあとに色なき茄子かな

2153 菜の花の中の小家や桃一木

2154 秋浅き楼に一人や小雨がち

2155 生きて仰ぐ空の高さよ赤蜻蛉

2156 鶴の影穂蓼に長き入日かな

2157 一山や秋色々の竹の色

2158 古里に帰るは嬉し菊の頃

2159 静なる病に秋の空晴れたり

2160 菊の宴に心利きたる下部かな

2161 大切に秋を守れと去りにけり

2162 竪に見て事珍らしや秋の山

2163 坐して見る天下の秋も二た月目

2164 ともし置いて室明き夜の長かな

2165 堂守に菊乞ひ得たる小銭かな

2166 力なや痩せたる吾に秋の粥

2167 佳き竹に吾名を刻む日長かな

2168 見もて行く蘇氏の印譜や竹の露

2169 秋草を仕立てつ墓を守る身かな

2170 秋の蚊や我を螫さんと夜明方

2171 頼家の昔も嘸栗の味

2172 鮎の丈日に延びつらん病んでより

2173 肌寒をかこつも君の情かな

2174 貧しからぬ秋の便りや枕元

2175 京に帰る日も近付いて黄菊哉

2176 稲の香や月改まる病心地

2177 天の河消ゆるか夢の覚束な

2178 裏座敷林に近き百舌の声

2179 帰るは嬉し梧桐の未だ青きうち

2180 帰るべくて帰らぬ吾に月今宵

2181 雲を洩る日ざしも薄き一葉哉

2182 甦へる我は夜長に少しづゝ

2183 骨の上に春滴るや粥の味

2184 鶺鴒や小松の枝に白き糞

2185 寐てゐれば粟に鶉の興もなく

2186 粟の如き肌を切に守る身かな

2187 冷やかな瓦を鳥の遠近す

2188 冷かや人寐静まり水の音

2189 的礫と壁に野菊を照し見る

2190 鳥つゝいて半うつろのあけび哉

2191 朝寒や太鼓に痛き五十棒

2192 先づ黄なる百日紅に小雨かな

2193 いたつきも久しくなりぬ柚は黄に

2194 足腰の立たぬ案山子を車かな

2195 骨許りになりて案山子の浮世かな

2196 病んで来り病んで去る吾に案山子哉

2197 濡るゝ松の間に蕎麦を見付たる

2198 藪陰や濡れて立つ鳥蕎麦の花

2199 稲熟し人癒えて去るや温泉の村

2200 柿紅葉せり纏はる蔦の青き哉

2201 就中竹緑也秋の村

2202 数ふべく大きな芋の葉なりけり

2203 新らしき命に秋の古きかな

2204 逝く人に留まる人に来る雁

2205 鶏頭に後れず或夜月の雁

2206 釣台に野菊も見えぬ桐油哉

2207 思ひけり既に幾夜の蟋蟀

2208 過ぎし秋を夢みよと打ち覚めよとうつ

2209 朝寒も夜寒も人の情かな

2210 顧みる我面影やすでに秋

2211 暁や夢のこなたに淡き月

2212 ぶら下る蜘蛛の糸こそ冷やかに

2213 嬉しく思ふ蹴鞠の如き菊の影

2214 肩に来て人懐かしや赤蜻蛉

2215 渋柿も熟れて王維の詩集哉

2216 つくづくと行燈の夜の長さかな

2217 小行燈夜半の秋こそ古めけり

2218 一叢の薄に風の強き哉

2219 雨多き今年と案山子聞くからに

2220 柿一つ枝に残りて烏哉

2221 君が琴塵を払へば鳴る秋か

2222 たゞ一羽来る夜ありけり月の雁

2223 明けの菊色未だしき枕元

2224 日盛りやしばらく菊を縁のうち

2225 縁に上す君が遺愛の白き菊

2226 井戸の水汲む白菊の晨哉

2227 蔓で堤げる目黒の菊を小鉢哉

2228 いたつきも怠る宵や秋の雨

2229 形ばかりの浴す菊の二日哉