最晩年の光悦書画巻(その二) [光悦・宗達・素庵]

(その二)草木摺絵新古集和歌巻(その二・西行法師)

(1-2)

.jpg)

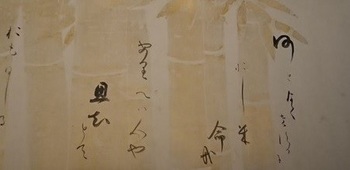

草木摺絵新古今集和歌巻(部分) 静嘉堂文庫蔵

(2-1)

草木摺絵新古今集和歌巻(部分) 静嘉堂文庫蔵 本阿弥光悦筆

(『もっと知りたい本阿弥光悦―生涯と作品―(玉蟲敏子他著)』)

(以下の「歌の表記・歌意などは『日本古典文学全集26 新古今和歌集(峯村文人校注・訳)』に因る)

1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて(西行「新古今」)

(惜しくはないと思うものの、なんとなく、やはり惜しく思われる命であることよ。生きて過ごしているならば、人もわたしの心がわかってくれるかと思って)

1148 思ひ知る人ありあけの世なりせばつきせず身をば恨みざらまし(西行「新古今」)

(わたしの心がわかってくれる人のある世で、この有明け月のある夜であるとしたならば、月に、このようにつきないで身も恨むことはないであろうに。)

この「草木摺絵新古今集和歌巻」は、その巻末の、「寛永十年」(一六三三)」の年紀と「鷹峯隠士大虚庵齢七十有六」の署名から、光悦が亡くなる(没年時の年齢=八十歳)四年前の、最晩年の作品ということが分かる。

この作品の料紙は、「紙本の上に金泥のみの摺絵をほどこし、晩年の光悦書に特徴的な「震え」のある書風を見せている(『玉蟲他・前掲書』)。

また、この摺絵模様(「躑躅、藤、立松、忍草、蔦、雌日芝」の木版模様)は、「慶長期の金銀泥摺絵のものと異なり、いわゆる『光悦謡本』の雲英摺(きらずり)下絵に見出されることでも注目される」(『玉蟲他・前掲書』)と、例えば、下記の「花卉摺下絵新古今集和歌巻」

(MOA美術館蔵)とは、明らかに異なっている。

(3-1)

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-1)

17世紀初め、MOA美術館蔵 紙本墨画 金銀泥摺絵 一巻 縦34.1㎝ 長907.0㎝

具引き、すなわち胡粉を塗って整えた料紙に、梅、藤、竹、芍薬、蔦などの四季の花卉を金銀泥で摺り、「新古今集和歌集」巻十二、十三から選んだ恋歌21首を書写する。起筆の文字を大きく濃くしるし、高低、大小の変化をつけた散らし書きのリズムが心地よい。末尾に署名はなく「光悦」の黒印のみを捺している。背面は松葉文様を摺り、紙継ぎに「紙師宗二」印を記す。(『もっと知りたい本阿弥光悦―生涯と作品―(玉蟲敏子他著)』)

この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」は、慶長十年(一六〇五)前後の作品とされ(『玉蟲他・前掲書』)、光悦の四十八歳前後に制作されたものということになる。そして、この和歌巻の巻頭と巻尾、そして、上記の西行の歌は、次のものである。

(巻頭)

1139 袖の上にたれゆゑ月は宿るぞとよそになしても人問へかし(藤原秀能「新古今」)

(十番目)

1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて(西行「新古今」)

(巻尾)

1160 枕だに知らねばいはじ見しままに君語るなよ春の夜の夢(和泉式部「新古今」)

すなわち、この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の十番目に書かれている西行の歌(3-1図)と、冒頭の「草木摺絵新古今集和歌巻」の巻頭に書かれている西行の歌(2-1図)とは、同一の歌、すなわち、「1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて」の一首なのである。

しかし、同一の歌を揮毫しているのだが、この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」では、歌の作家名と詞書とは省略されていて、冒頭の「草木摺絵新古今集和歌巻」では、作家名と詞書まで書かれているという相違がある。

ここで、「花卉摺下絵新古今集和歌巻」(光悦の四十八歳前後の作品)と「草木摺絵新古今集和歌巻」(光悦の七十六歳時の作品)とを、『玉蟲他・前掲書』により比較すると、次のようなことになる。

一 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」では、「『新古今集和歌集』巻十二、十三から選んだ恋歌21首を書写する」のに対して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「巻十二恋歌二の終わり二首、巻十三恋歌三の巻頭から十三首を選んで記す」の十五首で、六首少ないのだが、前者が「縦34.1㎝ 長907.0㎝」に比し、後者は「縦35.8㎝ 長957.2㎝」で、長さがやや長いということになる。これは、後者が「作歌名と詞書」まで書いていることに因るものと解せられる。

二 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の書風は、「起筆の文字を大きく濃くしるし、高低、大小の変化をつけた散らし書きのリズムが心地よい」に対して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「震えを帯びた細い線が所々に見出され、年紀どおり最晩年の書風を示している」と、好対照をなしている。

三 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の、「具引き、すなわち胡粉を塗って整えた料紙に、梅、藤、竹、芍薬、蔦などの四季の花卉を金銀泥で摺り」に対して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「四季順に、躑躅(つつじ)、藤、立松、忍草、蔦(つた)、雌日芝(めひしば)の木版模様を並べ、金泥や金砂子をほどこした」のとおり、「木版模様」の違いと、前者が「金銀泥で摺り」に比して、後者は「金泥や金砂子」を施しており、より肉筆画風の装いをしている。

四 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」では、「署名はなく『光悦』の黒印のみを捺している」に比して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「巻末には『鷹峯隠士大虚庵齢七十有六』の署名と『光悦』の黒印がある」とのとおり、やはり、後者は「齢七十有六」という光悦の感慨が伝わってくる。

五、この「『齢七十有六』という光悦の感慨」は、この「草木摺絵新古今集和歌巻」の、巻頭の西行の二首からも伝わってくる。

1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて(西行「新古今」)

1148 思ひ知る人ありあけの世なりせばつきせず身をば恨みざらまし(西行「新古今」)

(追記メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/saigyo.html

西行 元永元~建久元(1118~1190) 俗名:佐藤義清 法号:円位

藤原北家魚名流と伝わる俵藤太(たわらのとうた)秀郷(ひでさと)の末裔。紀伊国那賀郡に広大な荘園を有し、都では代々左衛門尉(さえもんのじょう)・検非違使(けびいし)を勤めた佐藤一族の出。父は左衛門尉佐藤康清、母は源清経女。俗名は佐藤義清(のりきよ)。弟に仲清がいる。

年少にして徳大寺家の家人となり、実能(公実の子。待賢門院璋子の兄)とその子公能に仕える。保延元年(1135)、十八歳で兵衛尉に任ぜられ、その後、鳥羽院北面の武士として安楽寿院御幸に随うなどするが、保延六年、二十三歳で出家した。法名は円位。鞍馬・嵯峨など京周辺に庵を結ぶ。出家以前から親しんでいた和歌に一層打ち込み、陸奥・出羽を旅して各地の歌枕を訪ねた。久安五年(1149)、真言宗の総本山高野山に入り、以後三十年にわたり同山を本拠とする。仁平元年(1151)藤原顕輔が崇徳院に奏上した詞花集に一首採られるが、僧としての身分は低く、歌人としても無名だったため「よみびと知らず」としての入集であった。五十歳になる仁安二年(1167)から三年頃、中国・四国を旅し、讃岐で崇徳院を慰霊する。治承四年(1180)頃、源平争乱のさなか、高野山を出て伊勢に移住、二見浦の山中に庵居する。文治二年(1186)、東大寺再建をめざす重源より砂金勧進を依頼され、再び東国へ旅立つ。途中、鎌倉で源頼朝に謁した。

七十歳になる文治三年(1187)、自歌合『御裳濯河歌合』を完成、判詞を年来の友藤原俊成に依頼し、伊勢内宮に奉納する。同じく『宮河歌合』を編み、こちらは藤原定家に判詞を依頼した(文治五年に完成、外宮に奉納される)。文治四年(1188)俊成が撰し後白河院に奏覧した『千載集』には円位法師の名で入集、十八首を採られた。最晩年は河内の弘川寺に草庵を結び、まもなく病を得て、建久元年(1190)二月十六日、同寺にて入寂した。七十三歳。かつて「願はくは花の下にて春死なんその如月の望月の頃」と詠んだ願望をそのまま実現するかの如き大往生であった。

生涯を通じて歌壇とは距離を置き、当時盛行した歌合に参席した記録は皆無である。大原三寂と呼ばれた寂念・寂超・寂然とは若年の頃より交流があり、のち藤原俊成や慈円とも個人的に親交を持った。また、待賢門院堀河を始め待賢門院周辺の女房たちと親しく歌をやりとりしている。家集には自撰と見られる『山家集』、同集からさらに精撰した『山家心中集』、最晩年の成立と見られる小家集『聞書集(ききがきしゅう)』及び『残集(ざんしゅう)』がある。また『異本山家集』『西行上人集』『西行法師家集』などの名で呼ばれる別系統の家集も伝存する(以下「西行家集」と総称)。勅撰集は詞花集に初出、新古今集では九十五首の最多入集歌人。二十一代集に計二百六十七首を選ばれている。歌論書に弟子の蓮阿の筆録になる『西行上人談抄』があり、また西行にまつわる伝説を集めた説話集として『撰集抄』『西行物語』などがある。

「西行はおもしろくて、しかも心もことに深くてあはれなる、有難く出来がたき方も共に相兼ねて見ゆ。生得の歌人と覚ゆ。これによりておぼろげの人のまねびなんどすべき歌にあらず、不可説の上手なり」(『後鳥羽院御口伝』)。

「和歌はうるはしく詠むべきなり。古今集の風体を本として詠むべし。中にも雑の部を常に見るべし。但し古今にも受けられぬ体の歌少々あり。古今の歌なればとてその体をば詠ずべからず。心にも付けて優におぼえん其の風体の風理を詠むべし」

「大方は、歌は数寄の深(ふかき)なり。心のすきて詠むべきなり」(「深」を「源」とする本もある)

「和歌はつねに心澄むゆゑに悪念なくて、後世(ごせ)を思ふもその心をすすむるなり」(『西行上人談抄』)。

「西行法師常に来りて物語して云はく、『我歌を詠むは、遥かに尋常に異なり。花・ほととぎす・月・雪、すべて万物の興に向ひても、凡そ所有相皆是虚妄なること、眼に遮り耳に満てり。又詠み出すところの言句は、皆是真言にあらずや。花を詠めども実(げ)に花と思ふことなく、月を詠ずれども実に月と思はず。只此の如くして縁に随ひ興に随ひ詠み置くところなり。(中略)此の歌即ち是如来の真の形体なり。されば一首詠み出でては一体の仏像を造る思ひをなし、一句を思ひ続けては秘密の真言を唱ふるに同じ。我此の歌によりて法を得ることあり。もしここに至らずして妄(みだ)りに人此の道を学ばば、邪路に入るべし』と云々」(『明恵上人伝記』)。

(1-2)

.jpg)

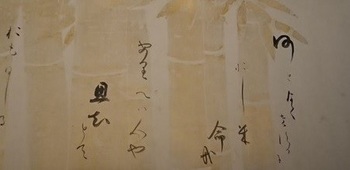

草木摺絵新古今集和歌巻(部分) 静嘉堂文庫蔵

(2-1)

草木摺絵新古今集和歌巻(部分) 静嘉堂文庫蔵 本阿弥光悦筆

(『もっと知りたい本阿弥光悦―生涯と作品―(玉蟲敏子他著)』)

(以下の「歌の表記・歌意などは『日本古典文学全集26 新古今和歌集(峯村文人校注・訳)』に因る)

1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて(西行「新古今」)

(惜しくはないと思うものの、なんとなく、やはり惜しく思われる命であることよ。生きて過ごしているならば、人もわたしの心がわかってくれるかと思って)

1148 思ひ知る人ありあけの世なりせばつきせず身をば恨みざらまし(西行「新古今」)

(わたしの心がわかってくれる人のある世で、この有明け月のある夜であるとしたならば、月に、このようにつきないで身も恨むことはないであろうに。)

この「草木摺絵新古今集和歌巻」は、その巻末の、「寛永十年」(一六三三)」の年紀と「鷹峯隠士大虚庵齢七十有六」の署名から、光悦が亡くなる(没年時の年齢=八十歳)四年前の、最晩年の作品ということが分かる。

この作品の料紙は、「紙本の上に金泥のみの摺絵をほどこし、晩年の光悦書に特徴的な「震え」のある書風を見せている(『玉蟲他・前掲書』)。

また、この摺絵模様(「躑躅、藤、立松、忍草、蔦、雌日芝」の木版模様)は、「慶長期の金銀泥摺絵のものと異なり、いわゆる『光悦謡本』の雲英摺(きらずり)下絵に見出されることでも注目される」(『玉蟲他・前掲書』)と、例えば、下記の「花卉摺下絵新古今集和歌巻」

(MOA美術館蔵)とは、明らかに異なっている。

(3-1)

花卉摺下絵新古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦筆 (3-1)

17世紀初め、MOA美術館蔵 紙本墨画 金銀泥摺絵 一巻 縦34.1㎝ 長907.0㎝

具引き、すなわち胡粉を塗って整えた料紙に、梅、藤、竹、芍薬、蔦などの四季の花卉を金銀泥で摺り、「新古今集和歌集」巻十二、十三から選んだ恋歌21首を書写する。起筆の文字を大きく濃くしるし、高低、大小の変化をつけた散らし書きのリズムが心地よい。末尾に署名はなく「光悦」の黒印のみを捺している。背面は松葉文様を摺り、紙継ぎに「紙師宗二」印を記す。(『もっと知りたい本阿弥光悦―生涯と作品―(玉蟲敏子他著)』)

この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」は、慶長十年(一六〇五)前後の作品とされ(『玉蟲他・前掲書』)、光悦の四十八歳前後に制作されたものということになる。そして、この和歌巻の巻頭と巻尾、そして、上記の西行の歌は、次のものである。

(巻頭)

1139 袖の上にたれゆゑ月は宿るぞとよそになしても人問へかし(藤原秀能「新古今」)

(十番目)

1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて(西行「新古今」)

(巻尾)

1160 枕だに知らねばいはじ見しままに君語るなよ春の夜の夢(和泉式部「新古今」)

すなわち、この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の十番目に書かれている西行の歌(3-1図)と、冒頭の「草木摺絵新古今集和歌巻」の巻頭に書かれている西行の歌(2-1図)とは、同一の歌、すなわち、「1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて」の一首なのである。

しかし、同一の歌を揮毫しているのだが、この「花卉摺下絵新古今集和歌巻」では、歌の作家名と詞書とは省略されていて、冒頭の「草木摺絵新古今集和歌巻」では、作家名と詞書まで書かれているという相違がある。

ここで、「花卉摺下絵新古今集和歌巻」(光悦の四十八歳前後の作品)と「草木摺絵新古今集和歌巻」(光悦の七十六歳時の作品)とを、『玉蟲他・前掲書』により比較すると、次のようなことになる。

一 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」では、「『新古今集和歌集』巻十二、十三から選んだ恋歌21首を書写する」のに対して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「巻十二恋歌二の終わり二首、巻十三恋歌三の巻頭から十三首を選んで記す」の十五首で、六首少ないのだが、前者が「縦34.1㎝ 長907.0㎝」に比し、後者は「縦35.8㎝ 長957.2㎝」で、長さがやや長いということになる。これは、後者が「作歌名と詞書」まで書いていることに因るものと解せられる。

二 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の書風は、「起筆の文字を大きく濃くしるし、高低、大小の変化をつけた散らし書きのリズムが心地よい」に対して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「震えを帯びた細い線が所々に見出され、年紀どおり最晩年の書風を示している」と、好対照をなしている。

三 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」の、「具引き、すなわち胡粉を塗って整えた料紙に、梅、藤、竹、芍薬、蔦などの四季の花卉を金銀泥で摺り」に対して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「四季順に、躑躅(つつじ)、藤、立松、忍草、蔦(つた)、雌日芝(めひしば)の木版模様を並べ、金泥や金砂子をほどこした」のとおり、「木版模様」の違いと、前者が「金銀泥で摺り」に比して、後者は「金泥や金砂子」を施しており、より肉筆画風の装いをしている。

四 「花卉摺下絵新古今集和歌巻」では、「署名はなく『光悦』の黒印のみを捺している」に比して、「草木摺絵新古今集和歌巻」では、「巻末には『鷹峯隠士大虚庵齢七十有六』の署名と『光悦』の黒印がある」とのとおり、やはり、後者は「齢七十有六」という光悦の感慨が伝わってくる。

五、この「『齢七十有六』という光悦の感慨」は、この「草木摺絵新古今集和歌巻」の、巻頭の西行の二首からも伝わってくる。

1147 なにとなくさすがに惜しき命かなあり経(へ)ば人や思ひ知るとて(西行「新古今」)

1148 思ひ知る人ありあけの世なりせばつきせず身をば恨みざらまし(西行「新古今」)

(追記メモ)

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/saigyo.html

西行 元永元~建久元(1118~1190) 俗名:佐藤義清 法号:円位

藤原北家魚名流と伝わる俵藤太(たわらのとうた)秀郷(ひでさと)の末裔。紀伊国那賀郡に広大な荘園を有し、都では代々左衛門尉(さえもんのじょう)・検非違使(けびいし)を勤めた佐藤一族の出。父は左衛門尉佐藤康清、母は源清経女。俗名は佐藤義清(のりきよ)。弟に仲清がいる。

年少にして徳大寺家の家人となり、実能(公実の子。待賢門院璋子の兄)とその子公能に仕える。保延元年(1135)、十八歳で兵衛尉に任ぜられ、その後、鳥羽院北面の武士として安楽寿院御幸に随うなどするが、保延六年、二十三歳で出家した。法名は円位。鞍馬・嵯峨など京周辺に庵を結ぶ。出家以前から親しんでいた和歌に一層打ち込み、陸奥・出羽を旅して各地の歌枕を訪ねた。久安五年(1149)、真言宗の総本山高野山に入り、以後三十年にわたり同山を本拠とする。仁平元年(1151)藤原顕輔が崇徳院に奏上した詞花集に一首採られるが、僧としての身分は低く、歌人としても無名だったため「よみびと知らず」としての入集であった。五十歳になる仁安二年(1167)から三年頃、中国・四国を旅し、讃岐で崇徳院を慰霊する。治承四年(1180)頃、源平争乱のさなか、高野山を出て伊勢に移住、二見浦の山中に庵居する。文治二年(1186)、東大寺再建をめざす重源より砂金勧進を依頼され、再び東国へ旅立つ。途中、鎌倉で源頼朝に謁した。

七十歳になる文治三年(1187)、自歌合『御裳濯河歌合』を完成、判詞を年来の友藤原俊成に依頼し、伊勢内宮に奉納する。同じく『宮河歌合』を編み、こちらは藤原定家に判詞を依頼した(文治五年に完成、外宮に奉納される)。文治四年(1188)俊成が撰し後白河院に奏覧した『千載集』には円位法師の名で入集、十八首を採られた。最晩年は河内の弘川寺に草庵を結び、まもなく病を得て、建久元年(1190)二月十六日、同寺にて入寂した。七十三歳。かつて「願はくは花の下にて春死なんその如月の望月の頃」と詠んだ願望をそのまま実現するかの如き大往生であった。

生涯を通じて歌壇とは距離を置き、当時盛行した歌合に参席した記録は皆無である。大原三寂と呼ばれた寂念・寂超・寂然とは若年の頃より交流があり、のち藤原俊成や慈円とも個人的に親交を持った。また、待賢門院堀河を始め待賢門院周辺の女房たちと親しく歌をやりとりしている。家集には自撰と見られる『山家集』、同集からさらに精撰した『山家心中集』、最晩年の成立と見られる小家集『聞書集(ききがきしゅう)』及び『残集(ざんしゅう)』がある。また『異本山家集』『西行上人集』『西行法師家集』などの名で呼ばれる別系統の家集も伝存する(以下「西行家集」と総称)。勅撰集は詞花集に初出、新古今集では九十五首の最多入集歌人。二十一代集に計二百六十七首を選ばれている。歌論書に弟子の蓮阿の筆録になる『西行上人談抄』があり、また西行にまつわる伝説を集めた説話集として『撰集抄』『西行物語』などがある。

「西行はおもしろくて、しかも心もことに深くてあはれなる、有難く出来がたき方も共に相兼ねて見ゆ。生得の歌人と覚ゆ。これによりておぼろげの人のまねびなんどすべき歌にあらず、不可説の上手なり」(『後鳥羽院御口伝』)。

「和歌はうるはしく詠むべきなり。古今集の風体を本として詠むべし。中にも雑の部を常に見るべし。但し古今にも受けられぬ体の歌少々あり。古今の歌なればとてその体をば詠ずべからず。心にも付けて優におぼえん其の風体の風理を詠むべし」

「大方は、歌は数寄の深(ふかき)なり。心のすきて詠むべきなり」(「深」を「源」とする本もある)

「和歌はつねに心澄むゆゑに悪念なくて、後世(ごせ)を思ふもその心をすすむるなり」(『西行上人談抄』)。

「西行法師常に来りて物語して云はく、『我歌を詠むは、遥かに尋常に異なり。花・ほととぎす・月・雪、すべて万物の興に向ひても、凡そ所有相皆是虚妄なること、眼に遮り耳に満てり。又詠み出すところの言句は、皆是真言にあらずや。花を詠めども実(げ)に花と思ふことなく、月を詠ずれども実に月と思はず。只此の如くして縁に随ひ興に随ひ詠み置くところなり。(中略)此の歌即ち是如来の真の形体なり。されば一首詠み出でては一体の仏像を造る思ひをなし、一句を思ひ続けては秘密の真言を唱ふるに同じ。我此の歌によりて法を得ることあり。もしここに至らずして妄(みだ)りに人此の道を学ばば、邪路に入るべし』と云々」(『明恵上人伝記』)。