「津田青楓」管見(その十) [東洋城・豊隆・青楓]

そ十「津田青楓と良寛そし書道と画道」周辺

《良寛像》1975 出典 : 『青楓美術館図録』

https://note.com/azusa183/n/n4e78d78b364a

《良寛歌いろいろ》1973 出典 : 『青楓美術館図録』

https://note.com/azusa183/n/n4e78d78b364a

「 青楓が良寛に関心をもったのは、良寛愛好家であった夏目漱石と一九一四(大正三)に良寛の草書屏風を見たことがきっかけであった。そこから良寛の書に注意を向けるようになり、関東大震災を機に京都に移住した頃から、日本画家安田靫彦より贈られた良寛の自選歌集『布留散東(ふるさと)』を手本に仮名文字の臨書を毎日はじめるようになった。以来、青楓は書にものめるようになった。 」((『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「「コラム」良寛の跡をたどって(喜多孝臣稿)」)

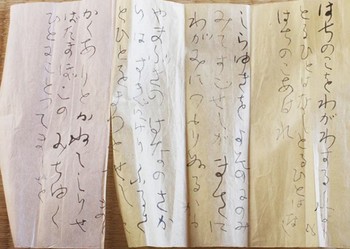

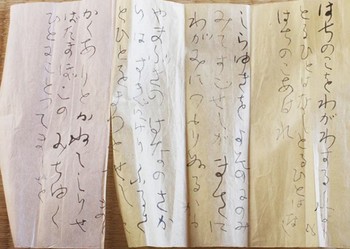

(参考その一) 「良寛《 歌切 》安田靫彦極箱」(抜粋)周辺

「良寛《 歌切 》安田靫彦極箱」(抜粋)

https://tosui.org/products/%E6%8E%9B%E8%BB%B8-%E8%89%AF%E5%AF%9B-%E6%AD%8C%E5%88%87-%E5%AE%89%E7%94%B0%E9%9D%AB%E5%BD%A6%E6%A5%B5%E7%AE%B1

[ 「良寛歌集『ふるさと』について(竹下数馬稿) 」など抜粋

file:///C:/Users/user/Downloads/KJ00002451957.pdf

https://www7b.biglobe.ne.jp/~zuiun/397ryoukannouta.html

https://ryoukan.anjintei.jp/r-1521325-1811.html

https://ryoukan-w.info/?page_id=95

はちのこをわがわするれども/とるひとはなしとるひとはなし/はちのこあはれ

しらゆきをよそにのみ/めてすご(ぐ)せしがまさに/わがみにつもりぬるかも

やまぶきのはなのさか/りはすぎにけりふるさ/とひ(び)とを/まつとせし

かくありとかねてしら/ばたまぼこのおちゆく/ひとにことつ(づ)てましを ]

(参考その二) 「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十七~その二十)周辺

その十七「昭和八年(一九三三)」 → 「青楓・五十三歳」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-04

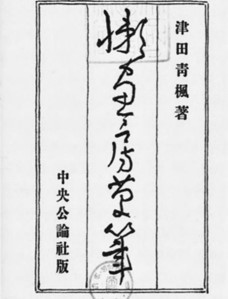

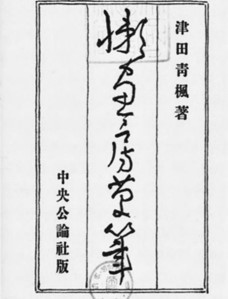

※ 十二月、『書道と画道』小山書店から出版。

https://www.ebinashoten.jp/product/6026

[『書道と画道』( 津田青楓 著/出版者 小山書店/出版年月日 昭和8 /「国立国会図書館デジタルコレクション)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1238347/1/4

標題

目次

私の書歷(上)/1

私の書歷(下)/10

書の理解(上)/21

書の理解(下)/27

良寬の假名文字(上)/31

良寬の假名文字(下)/40

良寬の三嫌ひ/47

字を書く時の氣分/51

書の多面性と一面性(上)/61

書の多面性と一面性(下)/69

筆墨も亦人を擇ぶ(上)/75

筆墨も亦人を擇ぶ(下)/82

心は萬境に隨て轉ず/93

傳神と氣韻(上)/99

傳神と氣韻(下)/107

點と線との藝術/113

蔬菜果物線描法/119

藤井の手首/129

新柄輸入と染悉皆屋/133

案内狀/135

N博士との對話/137

上代假名/139

下手ものと上手もの/141

竹田の畫と僧海量/143

翰墨會/157

大隈言道のひとりごと/171

線の考察/179

寂嚴の書/199

漱石先生の書畫道(上)/207

漱石先生の書畫道(下)/220 ]

その十八「昭和九年(一九三四)」→ 「青楓・五十四歳」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-08

※ 七月、『墨荘雑記』楽浪書院から出版

https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=3252663

[目次 /

土地の歷史 / 1

さくらの花 / 6

創造の過程 / 9

名と實 / 14

紅梅から若葉まで / 19

畫壇人月旦 / 23

伊藤左千夫のこと / 67

『蒸發皿』のあるところ / 71

好きな花厭ひな花 / 75

讀書時間 / 78

戰爭の諸相 / 81

感覺諸相 / 90

京都案内 / 101

素裸體 / 106

新らしきもの / 111

在巴句日記 / 113

會場風景 / 115

旅の記憶 / 119

大正十四年の歌 / 122

詩七章 / 152

制作的懷疑時代 / 163

飽心卽求新 / 168

畫家の轉向問題 / 170

聲明書 / 177

新興リアリズムの建設について / 180

日本畫と西洋畫 / 183

茶道の美の基準の反動性 / 191

織物の話 / 196

書の骨 / 198

支那好き / 200

職人主義の圖案家を排す / 204

閑墨談 / 209

一枚の繪葉書 / 213

暴風の夜 / 223

旅順の日記 / 244

敵襲 / 301

一日紀行 / 309

婦除女 / 314

グルーズの女 / 329

私の隨筆について / 343 ]

その十九「昭和十年(一九三五)」→ 「青楓・五十五歳」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-13

※ 九月、酒井千尋(酒井億尋の兄)の案内で良寛の五合庵の遺跡をまわる。十一月、春陽堂から『良寛随筆』出版。十二月二十二日、青楓芸術のもっとも良き理解者・寺田寅彦死亡。

『良寛遺跡帖』(1935/ 『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和』)

https://note.com/azusa183/n/n4e78d78b364a

※『良寛遺跡帖』は、昭和十年(一九三五)九月に、「酒井千尋(酒井億尋の兄)の案内で良寛の五合庵の遺跡をまわった」時のスケッチ集である。この年の十一月に出版した『良寛随筆』

の目次は、次のとおりである。

[『良寛随筆』目次

一 良寛の生ひたち

二 良寛の臨終

三 良寛と貞心尼のこと

四 良寛の壮年と晩年の心境

五 情熱を蔵す良寛

六 良寛は愚物か

七 良寛の小判四十枚

八 苦行する良寛

良寛随筆/津田青楓/翰墨同好會/南有書院/昭和10年発行/翰墨同好会

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h1089987415

https://note.com/azusa183/n/n4e78d78b364a ]

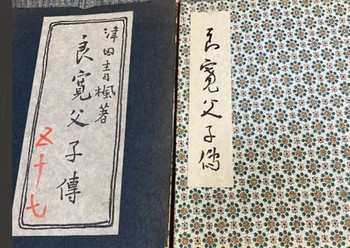

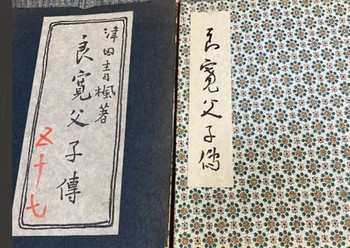

『良寛父子伝(津田青楓著)』(「限定百部出版の五十七」)

https://aucview.com/yahoo/p1085721782/

.jpg)

「良寛和尚像(青楓画)」(『良寛父子伝(青楓著)』所収)

https://aucview.com/yahoo/p1085721782/

※ 『良寛父子伝(青楓著)』は、昭和四十二年(一九六七)五月に、「津田青楓先生米寿御祝記念品」(限定百部・自費出版)として刊行されたもので、その原型は、昭和十二年(一九三七)・青楓・五十七歳)九月に、「中央公論(九月号)」に発表したものである。

その「昭和十二年(一九三七)」の「略年譜」は次のとおりである。

[ 一月家族と伊東温泉に行く小宮豊隆に逢う。中谷宇吉郎宅で年頭の屠蘇をかわす。二月墨人倶楽部を作る。芋銭、放庵、一政、菅楯彦、矢野橋村らと同人結成。六月第一回墨人展、大阪朝日会館で開く。酒井千尋と貞心尼の住んだ閻魔堂(えんまどう)を探査に長岡在福島に行く。同月十五日河上博士五年の刑を終えて出所。この間獄中へ三度ばかり訪ねたが、あかぎれの足を見て落涙したことがある。八月家族と野尻湖に行き『良寛父子傳』校正、中央公論九月号に発表。この年、中央公論新年号付録の「人名辞典」は青楓の『重要作品』としてプロレタリア美術への関心を高めたという「新議会」の他「春郊」「裸婦」を挙げている。]

(『津田青風デッサン集(著者・津田青楓、解説・小池唯則)所収「津田青楓九十六年のあゆみ・・・解説にかえて・・・(小池唯則)」)

この「良寛父子傳」を中央公論九月号に発表する一年前の、昭和十一年(一九三論)中央公論一月号の「人間良寛」の中で、青楓は、自分が良寛に関心を寄せる心持を次のように述べている。

[ 私の心が良寛に引きずられるのは(中略)、良寛が生涯あらゆるものに堪へしのぶことを私に教へてくれる点にある。/堪へしのぶことは一切を放棄してしまったのちに出てくるものではない。未だ放棄し得ざる悩みの過程から生まれくる。そこに人間良寛が生きて居り、人間としての私等を引きずる力がある。](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「コラム 良寛の跡をたどって(喜多孝臣 稿)」)

続けて、「青楓のいう良寛の『堪へしのぶ』とはどういうことだろうか」ということについて、「コラム 良寛の跡をたどって(喜多孝臣 稿)」では、次のように記述している。

[ 良寛は、好んで世を避け、一切を放棄し、山の中に一人住んだ遁世者である、と多くの人たちはただそのように見ていた。しかし、青楓は、そこに葛藤する良寛の姿を見たのである。良寛の父以南は、勤皇思想家で幕府からの弾圧を受けていた。そのため京都の桂川で入水自殺をしたとされているが、高野山に身を隠したという説もある。青楓は、後者の説をとり、名を明かせずに生きる父の暗い影が良寛にさし、良寛の遁世は、複雑に渦巻く感情を堪えるさなかにあるという。](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「コラム 良寛の跡をたどって(喜多孝臣 稿)」)

さらに、昭和十六年(一九四一)の「対米宣戦布告」があった年に、青楓が綴った「常識の人」(「懶画房草筆(中央公論社)」所収)の、青楓の到達した「良寛像と自画像に」に触れている。

[ そこから青楓は、「良寛は自分から遁世したのではない、世の中がさうさせたのである」と考えを進める(「常識の人・(前掲書所収)」)。それは、あたかも良寛の生き方を国家からの弾圧により洋画の道を捨てた自らの来し方に重ねるかのようである。

「複雑な感情をぢつと押へて堪へ忍んで来た良寛はかうして常識が完備して行った。そして人間の完成へと進んだ。闘ひなから生きて行くことは人間を完成してくれる力を創造する。」(「常識の人・(前掲書所収)」)

青楓は、皆に愛される良寛の歌や詩は、「堪へしのぶ」ことによる成熟から生まれてきたものとみた。そうした良寛の生き様は、青楓にとって洋画断筆後の一つの道しるべになっていた。」(『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「コラム 良寛の跡をたどって(喜多孝臣 稿)」)

※ 青楓の良寛への傾斜というのは、まさに、洋画を断筆した、昭和八年(一九三三)の「二科会退会」後の、『書道と画道』(小山書店刊)をスタートとして、その一応のゴールは、太平洋戦争が勃発した、昭和十六年(一九四一)の『懶画房草筆』(中央公論社刊)ということになる。

『懶画房草筆』(著者 津田青楓 著 出版者 中央公論社 出版年月日 昭和16)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1130599/1/3

(「国立国会図書館デジタルコレクション」 )

[目次

荻窪隱栖記/1p

書畫漫談/16p

無題録/21p

駄馬の如くに/25p

所有癖/37p

人情輕薄/39p

幼時の思ひ出/46p

銀狐/71p

讀書せぬ辯/80p

腹の立つ依頼/82p

冬の華/86p

河上博士と私/91p

牛久沼の翁/115p

寺田寅彦博士/124p

寺田さんと畫/133p

藝術の型/137p

近所で會ふ人々/140p

朝顏の花/148p

赤人の歌一首/152p

權益の過程/154p

湖畔/161p

野尻涼景/163p

病院風景/169p

温泉宿の泥棒/179p

栖鳳さん/189p

尾瀬沼/192p

我が別莊入の記/199p

閑談/216p

我が三様の旅/218p

日本繪畫の精神と技巧/220p

斷片/229p

人間良寛/231p

常識の人/260p

良寛と山小屋/269p

五合庵/278p

良寛の忍苦/284p

玉島圓通寺/290p

死床の良寛/306p

寫生日記/310p

短歌

習作素描歌/347p

乞食/393p

後記/448p ]

(追記)「津田青楓と河上肇」周辺

※ 「津田青楓」(明治十三年=一八八〇)は、京都(華道の去風流家元の出身だが、小卒の丁稚奉公・日露戦争従軍などの「ノンエリート」)出身、「河上肇」(明治十二年=一七七九)は、山口県(長州)の岩国(岩国藩士の、山口高校・東大卒・読売新聞記者・京大教授歴任の「エリート」)出身で、一歳年上である。

青楓が河上肇について書いたものとして、そのまとまったものとして『河上・青楓白描像クラルテ社、 1948』が挙げられるであろう。この著書は下記のアドレスで閲覧することが出来る。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1670061/1/7

[『河上・青楓白描像クラルテ社、 1948(昭和23)』

目次

留置場素描/1

河上博士の人間性/11

人を隱す/19

河上博士奧さんの此頃/31

安井の藝術と人/41

惡口循環/45

藝術家の轉向/51

出雲崎の女/57

歌作の一境地/65

風流人の科學/69

自分と自分の仕事を語る/77

漱石先生の畫事に關する手紙/83

鯛の味の如き藝術/93

牛肉と湯葉/95

高野豆腐とダリヤ/99

人間掘出し/103

漱石の書/107

大衆化と普遍化の實現/113

墨汁一滴/117

大味藝術論/129

喜劇役者の役割/135

下手もの/137

寂しき彼/141

兩端をたゝく/143

茶と繪と/147

飽心と求新/151

新時代の畫家の任務/155

繪畫的技術の階級性/165

繪日記/171

京洛雜記/185

わが住居の附近/185

御近所の御方/193

若王子プールの頃/202

秋雨の窓/209 ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)

河上肇が亡くなったのは、太平洋戦争が終結した翌年の、昭和二十一年(一九四六一)一月二十二日、青楓は、最晩年の年譜(『春秋九十五年』所収「年譜」)に、「河上肇博士栄養失調にて京都の寓居にて死亡さる」と記している。その翌年(昭和二十二年)に『懶六十三記』を再刊し、その翌年(昭和二十三年)に、上記の『河上・青楓白描像クラルテ社、 1948(昭和23)』が刊行された。

河上肇は、この青楓の著書を目にしていない。この著書で、青楓が直接的・間接的に「河上肇と夫人(秀)・家族(次女・民子)、義弟(大塚有章)・実弟(河上左京)」などに触れているのは、その「河上博士の人間性/11・人を隱す/19・河上博士奧さんの此頃/31」である。

ここでは、青楓は、「河上肇とその周辺」に関して、一切の、その「惡口循環/45」のようなことは触れていない。

しかし、その「惡口循環/45」の中で、次の、良寛の「聞道宜洗耳」に触れている。

この「聞道宜洗耳」の、「似我非為是 異我是為非/是非始在己 道即不如斯」は、これは、やはり、河上肇の、その出獄前後の、河上肇の「閉戸閑詠」(昭和十二年(一九三七)から昭和十七年(壬午、一九四二年)、そして、「河上肇と津田青楓と出後前後の二人」を赤裸々に語った「御萩と七種粥」(下記アドレスで綴った一文の抜粋)」などに対する、一つの、青楓の、その河上肇への鎮魂の一文と解して置きたい。

[ 「良寛詩集」(入矢義高 訳注/東洋文庫)

https://ameblo.jp/sawara20052005/entry-12470410293.html

聞道宜洗耳 不則道難委

洗耳其如何 莫有在見地

見地裁有在 与道相離支

似我非為是 異我是為非

是非始在己 道即不如斯

似篙極海底 祇覚一場癡

道を聞くには宜しく耳を洗うべし 不(しから)ずんば道は委(し)り難し

耳を洗うとは其れ如何ぞや 見地を在すると有る莫かれ

見地 裁(わず)かに在する有らば 道と相い離支す

我と似たらば非も是と為し 我に異ならば是も非と為す

是非始めより己に在り 道は即ち斯くの如くなら不(ず)

篙(さお)を似て海底を極む 祇(た)だ一場の癡(ち)を覚ゆるのみ ]

(補記その一) 「御萩と七種粥(河上肇)」(「青空文庫」一部抜粋)

https://www.aozora.gr.jp/cards/000250/files/2847_14486.html

[ 大正十二年九月、関東大震災の後、津田青楓氏は、三人のお子さんを東京に残し、一人の若い女を連れて、京都に移られた。当時私は京都帝大の教授をして居たが、或日思い掛けなく同氏の来訪を受け、その時から私と同氏との交際が始った。(昭和八年、私が検挙された頃、青楓氏は何回か私との関係を雑誌などに書かれた。昭和十二年、私が出獄してからも、更に二回ばかり物を書かれた。で、初対面の時のことも、その何れかで委(くわ)しく書かれている筈である。)

その後私たちは、毎月一回、青楓氏の仮寓(かぐう)に集って翰墨(かんぼく)の遊びをするようになった。その常連は、私の外には、経済学部の河田博士と文学部の狩野博士で、時には法学部の佐々木博士、竹田博士、文学部の和辻博士、沢村専太郎などいう人が加わったこともある。いつも朝から集って、夕暮時になるまで遊んだもので、会費は五円ずつ持ち寄り、昼食は然るべき料理屋から取り寄せて貰った。

当時はすでに故人となっていた有島武郎氏が京都ではいつも定宿にしていたあかまんやという素人風の宿屋があったが、そこの女主人がいつも席上の周旋に遣って来て、墨を磨すったり、食事の世話を手伝ったりしていた。(この婦人は吾々われわれのかいたものを役得に持って帰ることを楽みにしていた。いつも丸髷まるまげを結っていた此の女は、美しくもなく粋いきでもなかったが、何彼と吾々の座興を助けた。近頃聞くところによれば、何かの事情で青楓氏はこの女と絶交されたそうだが、今はもう亡くなって居るとのことである。)

私はこの翰墨会(かんぼくかい)で初めて画箋紙(がせんし)に日本画を描くことを学んだ。半截を赤毛氈(あかもうせん)の上に展(ひろ)げて、青楓氏が梅の老木か何かを描き、そこへ私に竹を添えろと云われた時、私はひどく躊躇(ちゅうちょ)したものだが、幼稚園の子供のような気持になって、恐る恐る筆を執ったのが皮切りで、その後次第に大胆になり、青楓氏と河田博士と私とで山水の合作を描き、狩野博士がそれへ賛を入れたりなどされたこともある。

河田博士は絵専門、狩野博士は書専門、私は絵と書の双方をやった。集っていた人の組合せが好かったせいか、手持無沙汰で退屈するような人は一人もなく、誰かが大字でも書くと硯(すずり)の墨はすぐ無くなるので、あかまんやの女将までが、墨磨りだけにでも一人前の役割を有もっていた。当時私は経済学の研究に夢中になっていた時代なので、月に一回のこうした清遊は、実に沙漠の中のオアシスであり、忙中の閑日月であって、この上もなく楽しいものに思えた。それは私が一生のうちに見た美しい夢の一つである。

後年囹圄(れいご)の身となるに及び、私は獄窓の下で屡々(しばしば)この昔日の清夢を想い起した。幸に生命があって再び家に帰ることがあったならば、今度こそは一切の世縁を抛(なげ)うたねばならぬ身の上であるから、ゆったりした気持で時折青楓氏の書房を訪い、たとい昔のような集りは出来なくとも、青楓氏と二人で、絵を描き字を書いて半日を過すことが出来たならば、どんなに嬉しいことであろう。出獄の日がやがて近づくにつれ、私は頻(しきり)にこうした空想に耽(ふけ)り、とうとうそんな意味のことを書いて、一度は獄中から青楓氏に手紙まで出したのであった。(その手紙は青楓氏により表装されているのを、後に見せて貰ったことがある。)

昭和十二年の六月、私は刑期が満ちて自分の家庭へ帰ることが出来た。僅か二十二円の家賃で借りたという小さな借家は、私の不在中に結婚した芳子の家と並んで、東京市の――数年前までは市外になっていた――西の郊外、杉並区天沼という所にあった。偶然にもそれは青楓氏の邸宅と、歩いて十数分の近距離にあった。何年か前に京都を引払って東京に移り、一時はプロレタリア芸術を標榜(ひょうぼう)して洋画塾を開いていた青楓氏は、その頃もはや日本画専門となられ、以前からのアトリエも売ってしまい、新たに日本式の家屋を買い取って、住んで居られた。それは宏荘(こうそう)とまでは行かずとも、相当の構えの家であり、もちろん私の借家とは雲泥の差があった。

出獄後半年たつと、昭和十三年になり、私は久振りに自分の家庭で新春を迎える喜びを有ち得たが、丁度その時、正月七日の朝のことである、青楓氏が自分のうちで書初めをしないかと誘いに来られた。私はかねてからの獄中での空想が漸(ようや)く実現されるのを喜んで、すぐに附いて行った。

二階の二間つづきの座敷が青楓氏の画室になっていた。二人はそこで絵を描いたり字を書いたりして見た。しかしそれは、私の予期に反し、獄中で空想していたほど楽しいものではなかった。何と云うことなしに索然たるものがあって、二人とも興に乗ることが出来なかった。時は過ぎ人は老いた、あの時の夢はやはり二度とは見られませんね、私は思わずそんなことを言って見たりした。

昼食時になると、私たちは階下の食堂に下りた。この室は最近に青楓氏が自分の好みで建て増しされたもりで、別号を雑炊子と称する同氏の絵に、どこか似通ったものが感じられた。同氏は油絵に日本絵具の金粉などを混用されたこともあり、日本画専門になってからも筆は総て油絵用のものを用いて居られるが、この室も、純白の壁や腰板などは洋風趣味であり、屋根裏へじかに板張りをした天井や、竹の格子子(こうしこ)の附いた丸窓などは、茶室か書院かを想わす日本趣味であった。炬燵(こたつ)も蒲団(ふとん)へ足を入れると、そこは椅子になっていて、下げた脚の底に行火(あんか)があった。障子の硝子ガラス越しに庭が見え、その庭には京都から取り寄せられたという白砂が敷き詰められていた。

炬燵の櫓やぐらを卓子にして、私は昼食を供せられた。青楓氏、夫人、令嬢、それから私、この四人が炬燵の四方に座を占めた。

私は出獄匆々(そうそう)にも銀座の竹葉亭で青楓氏の饗応(きょうおう)を受けたりしているが、その家庭で馳走になるのは之が最初であり、この時初めて同氏の家庭の内部を見たわけである。ところで私の驚いたことは、夫人や令嬢の女中に対する態度がおそろしく奴隷的なことであった。令嬢はやがて女学校に入学さるべき年輩に思えたが、まだ食事を始めぬ前から、茶碗に何か着いていると云って洗いかえさせたり、出入りの時に襖(ふすま)をしめ忘れたと云って叱ったり、事毎に女中に向って絶間なく口ぎたない小言を浴びせ掛けられるので、客に来ている私は、その剣幕に、顔を上げて見て居られない思いがした。

しかし之はいつものことらしく、青楓氏も夫人も別に之を制止するでもなかった。そればかりか、夫人の態度も頗(すこぶ)る之に似たものがあった。食後の菓子を半分食べ残し、之はそっちでお前が食べてもいいよと云って、女中に渡された仕草のうちに感じられる横柄な態度、私はそれを見て、来客の前で犬に扱われている女中の姿を、この上もなく気の毒なものに思った。貧しいがために人がその人格を無視されていることに対し、人並以上の憤懣(ふんまん)を感ぜずには居られない私である。私はこうした雰囲気に包まれて、眼を開けて居られないほどの不快と憂欝(ゆううつ)を味った。

私は先きに、人間は人情を食べる動物であると云った。こうした雰囲気の裡うちに在っては、どんな結構な御馳走でも、おいしく頂かれるものではない。しかし私はともかく箸(はし)を取って、供された七種粥(ななくさがゆ)を食べた。浅ましい話をするが、しゃれた香の物以外に、おかずとしては何も食べるものがなかったので、食いしんぼうの私は索然として箸をおいた。

人は落ち目になると僻(ひがみ)根性を起し易い。ところで私自身は、他人から見たら蕭条(しょうじょう)たる落魄(らくはく)の一老爺(いちろう)や、気の毒にも憐むべき失意不遇の逆境人と映じているだろうが、自分では必ずしもそう観念しては居ない。どんな金持でも、どんな権力者でも、恐らく私のように、目分のしたいと思うこと、せねばならぬと思うことを、与えられている自分の力一杯に振舞い得たものは、そう多くはあるまいと思うほど、私は今日まで社会人としての自分の意志を貫き通して来た。

首を回らして過去を顧みるとき、私は俯仰(ふぎょう)天地に愧(はず)る所なく、今ではいつ死んでも悔いないだけの、心の満足を得ている積りだ。破れたる)袍(おんぼう)を衣き、狐貉(こかく)を衣る者と、与(とも)に立って恥じざる」位の自負心は、窃(ひそか)に肚(はら)の底に蓄えている。

しかし何と云っても、社会的には一日毎に世人がらその姓名を忘られてゆく身の上であり、物質的には辛うじて米塩に事欠かぬ程度の貧乏人であるから、他人から、粗末に取扱われた場合、今までは気にも留めなかった些事(さじ)が、一々意識に上ぼるであろう。そうなれば、いやでもそこに一個の模型的な失意の老人が出来上る。私は注意してそれを避けねばならない。――私はこんな風に自分を警戒して居ながらも、簡素な七種粥の饗応を、何んだか自分が軽く扱われた表現であるかの如く感ぜざるを得なかった。

青楓氏が今の夫人と法律上の結婚をされる際、その形式上の媒酌人となったのは、私達夫妻であるが、私はそれを何程の事とも思っていなかった。ところが、私が検挙されてから、青楓氏の雑誌に公にされたものを見ると、先きの夫人との離縁、今の夫人との結婚、そう云ったような面倒な仕事を、私たちがみな世話して纏(まとめ)たもののように、人をして思わしめる書き振りがしてあり、殊に「私は今も尚その時の恩に感じ、これから先き永久にその恩をきようと思っている」などと云うことを、再三述懐して居られるので、最初私はひどく意外に感じたのであるが、後になると、馬鹿正直の私は、一挙手一投足の労に過ぎなかったあんな些事(さじ)を、それほどまで恩に感じていられるのかと、頗(すこぶ)る青楓氏の人柄に感心するようになっていた。

私は丁度そうした心構で初めて其の家庭の内部に臨んだのだが、そこに漂うている空気は、何も彼も私にとって復(また)甚だ意外のものであった。後から考えると、私はこの時から、この画家の人柄やその文章の真実性などに対し、漸(ようや)く疑惑を有もち始めたもののようである。

その後の十一月の末、私はまた河田博士と共に青楓氏の画房を訪うた。今度上京するのを機会に、昔のように翰墨会(かんぼくかい)を今一度やって見たいというのが博士の希望であり、私も喜んで之に賛成したのであった。吾々(われわれ)は青楓氏の画房で絵を描いたり字を書いたりして一日遊び、昼食は青楓氏の宅の近所にあるという精進料理の桃山亭で済まし、その費用は河田博士が弁ぜられる。そういうことに、予かねて打合せがしてあった。

その日私は当日の清興を空想しながら、

十余年前翰墨間

十余年前翰墨の間、

洛東相会送春還

洛東相会して春の還るを送る。

今日復逢都府北

今日復た逢ふ都府の北、

画楼秋影似東山

画楼の秋影東山に似たり。

という詩を用意して行った。画楼というのは元来彩色を施した楼閣の意味だろうが、ここでは青楓氏の画室を指したつもりであり、東山(とうざん)というのは京のひがしやまを指したのである。

漢詩の真似事を始めて間もない頃のこととて、詩は甚だ幼稚だが、実際のところ私はまだそんな期待を抱いていたのである。しかし後に書くように、画楼の秋影は私のため残念ながらその昔の東山に似ることを得なかった。

雑談を済まして吾々が筆を執り始めると、間もなく昼食時になった。ところがその時青楓氏から、桃山亭の方は夕刻そこで食事して別れることにし、昼は簡単な食事をうちで済ませてくれ、と申出があった。で、私は思い掛けなく再びここの家庭で饗応(きょうおう)にあずかる機会を有ったが、今度はその御馳走が余りにも立派なので、その立派さに比例する不快を感ぜざるを得なかった。私は正月の七種粥(ななくさがゆ)を思い出し、それと著しい対照を呈している今日の饗応ぶりを見て、簡素な待遇が必ずしもここの家風でないことを知った。

そして私は、お前一人ならどうでもいいのだが、今日は河田博士に御馳走がしたいので、という意味の無言の挨拶を、その場の雰囲気や夫人の態度から、耳に聞えるほどに感じた。結構な御馳走が次から次へ運ばれるにつれて、私の心は益々(ますます)不快になった。人間は人情を食べる動物である。折角御馳走になりながら、私の舌に長(とこしえ)に苦味を残した。それはその後反芻(はんすう)される毎に、次第に苦味を増すかに覚える。――こういうのが恐らく落目になった老人の僻(ひがみ)根性というものであろう、しかし私はそれをどうすることも出来ない。

こうした類の経験が度重なるにつれ、それは次第に私をこの画家から遠ざけた。

翰墨会の夢は再び返らず、獄中では、これからの晩年を絵でも描いて暮らそうかとさえ思ったことのある私も、今では、絵筆を手にする機会など殆ど無くなってしまった。 ](「河上肇著作集」第9巻、昭和39年、筑摩書房刊。)

※ この「御萩と七種粥(河上肇)」の初出は、『思い出(断片の部・抄出)』(昭和二十一年十月、月曜書房刊)で、太平洋戦争中に、発表の当てもなく書かれたものの一篇である。

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784773633016

(補記その二) 「閉戸閑詠(河上肇)」

https://www.aozora.gr.jp/cards/000250/files/43720_33018.html

[ 閉戸閑詠 第一集 起丁丑七月 尽辛巳十月

〔昭和十二年(一九三七)〕

野翁憐稚孫

余この歳六月十五日初めて小菅刑務所より放たる

膝にだく孫の寝顔に見入りつつ庭の葉陰に呼吸ついてをり 七月七日

花田比露思氏の来訪を受く

有りがたや七年ぶりに相見ればふるさとに似し君のおもかげ 七月七日

獄をいでて 三首

獄をいでて街を歩きつ夏の夜の行きかふ人を美しと見し

獄をいでて侘居しをれば訪ねくる人のこゝろはさまざまなりき

ありがたや静かなるゆふべ簡素なる食卓の前に妻子居ならぶ 七月二十日

(後略)

〔昭和十三年(一九三八)〕 (略)

〔昭和十四年(一九三九)〕

(前略)

津田青楓氏「君と見て久しくなりぬこのころはおとさたもなしいかにしたまふ」の歌を寄せられたるに答ふ

朝寝して虫ばみ本をつくろひて茶を飲みをれば一日はすぎぬ

人は老い着物もやれて綿出でぬよごれと見しは綿にてありき 二月二十五日

老後無事

たとひ力は乏しくも

出し切つたと思ふこゝろの安けさよ。

捨て果てし身の

なほもいのちのあるまゝに、

飢え来ればすなはち食ひ、

渇き来ればすなはち飲み、

疲れ去ればすなはち眠る。

古人いふ無事是れ貴人。

羨む人は世になくも、

われはひとりわれを羨む。 六月十九日

青楓氏を訪ひて遇はず

きかぬベル押しつゝ君が門のとに物乞ふ如く立つはさびしも 七月一日

出獄の前日を思ひ起して 二首

わかれぞと登りて見れば荒川や潮みちぬらし水さかのぼる

または見ぬ庭ぞと思ふ庭の面に真紅のダリヤ咲きてありしか 八月七日

(後略)

〔昭和十五年(一九四〇)〕

(前略)

時勢の急に押されて悪性の変質者盛んに

輩出す、憤慨の余り窃に一詩を賦す

言ふべくんば真実を語るべし、

言ふを得ざれば黙するに如かず。

腹にもなきことを

大声挙げて説教する宗教家たち。

眞理の前に叩頭する代りに、

権力者の脚下に拝跪する学者たち。

身を反動の陣営に置き、

ただ口先だけで、

進歩的に見ゆる意見を

吐き散らしてゐる文筆家たち。

これら滔々たる世間の軽薄児、

時流を趁うて趨ること

譬へば根なき水草の早瀬に浮ぶが如く、

権勢に阿附すること

譬へば蟻の甘きにつくが如し。

たとひ一時の便利身を守るに足るものありとも、

彼等必ずや死後尽く地獄に入りて極刑を受くべし。

言ふべくんば真実を語るべし、

真実の全貌を語るべし、

言ふを得ざれば黙するに如かず。 十月九日

(後略)

〔昭和十六年(一九四一〕 略

※ 「河上博士京都に引き揚げらる。」(『春秋九十五年(津田青楓著)』所収「年譜」) )

閉戸閑詠 第二集(昭和十七年度)

昭和十七年(壬午、一九四二年) (略) ](「河上肇著作集第11巻」筑摩書房/ 1965(昭和40)年)

《良寛像》1975 出典 : 『青楓美術館図録』

https://note.com/azusa183/n/n4e78d78b364a

《良寛歌いろいろ》1973 出典 : 『青楓美術館図録』

https://note.com/azusa183/n/n4e78d78b364a

「 青楓が良寛に関心をもったのは、良寛愛好家であった夏目漱石と一九一四(大正三)に良寛の草書屏風を見たことがきっかけであった。そこから良寛の書に注意を向けるようになり、関東大震災を機に京都に移住した頃から、日本画家安田靫彦より贈られた良寛の自選歌集『布留散東(ふるさと)』を手本に仮名文字の臨書を毎日はじめるようになった。以来、青楓は書にものめるようになった。 」((『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「「コラム」良寛の跡をたどって(喜多孝臣稿)」)

(参考その一) 「良寛《 歌切 》安田靫彦極箱」(抜粋)周辺

「良寛《 歌切 》安田靫彦極箱」(抜粋)

https://tosui.org/products/%E6%8E%9B%E8%BB%B8-%E8%89%AF%E5%AF%9B-%E6%AD%8C%E5%88%87-%E5%AE%89%E7%94%B0%E9%9D%AB%E5%BD%A6%E6%A5%B5%E7%AE%B1

[ 「良寛歌集『ふるさと』について(竹下数馬稿) 」など抜粋

file:///C:/Users/user/Downloads/KJ00002451957.pdf

https://www7b.biglobe.ne.jp/~zuiun/397ryoukannouta.html

https://ryoukan.anjintei.jp/r-1521325-1811.html

https://ryoukan-w.info/?page_id=95

はちのこをわがわするれども/とるひとはなしとるひとはなし/はちのこあはれ

しらゆきをよそにのみ/めてすご(ぐ)せしがまさに/わがみにつもりぬるかも

やまぶきのはなのさか/りはすぎにけりふるさ/とひ(び)とを/まつとせし

かくありとかねてしら/ばたまぼこのおちゆく/ひとにことつ(づ)てましを ]

(参考その二) 「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十七~その二十)周辺

その十七「昭和八年(一九三三)」 → 「青楓・五十三歳」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-04

※ 十二月、『書道と画道』小山書店から出版。

https://www.ebinashoten.jp/product/6026

[『書道と画道』( 津田青楓 著/出版者 小山書店/出版年月日 昭和8 /「国立国会図書館デジタルコレクション)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1238347/1/4

標題

目次

私の書歷(上)/1

私の書歷(下)/10

書の理解(上)/21

書の理解(下)/27

良寬の假名文字(上)/31

良寬の假名文字(下)/40

良寬の三嫌ひ/47

字を書く時の氣分/51

書の多面性と一面性(上)/61

書の多面性と一面性(下)/69

筆墨も亦人を擇ぶ(上)/75

筆墨も亦人を擇ぶ(下)/82

心は萬境に隨て轉ず/93

傳神と氣韻(上)/99

傳神と氣韻(下)/107

點と線との藝術/113

蔬菜果物線描法/119

藤井の手首/129

新柄輸入と染悉皆屋/133

案内狀/135

N博士との對話/137

上代假名/139

下手ものと上手もの/141

竹田の畫と僧海量/143

翰墨會/157

大隈言道のひとりごと/171

線の考察/179

寂嚴の書/199

漱石先生の書畫道(上)/207

漱石先生の書畫道(下)/220 ]

その十八「昭和九年(一九三四)」→ 「青楓・五十四歳」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-08

※ 七月、『墨荘雑記』楽浪書院から出版

https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=3252663

[目次 /

土地の歷史 / 1

さくらの花 / 6

創造の過程 / 9

名と實 / 14

紅梅から若葉まで / 19

畫壇人月旦 / 23

伊藤左千夫のこと / 67

『蒸發皿』のあるところ / 71

好きな花厭ひな花 / 75

讀書時間 / 78

戰爭の諸相 / 81

感覺諸相 / 90

京都案内 / 101

素裸體 / 106

新らしきもの / 111

在巴句日記 / 113

會場風景 / 115

旅の記憶 / 119

大正十四年の歌 / 122

詩七章 / 152

制作的懷疑時代 / 163

飽心卽求新 / 168

畫家の轉向問題 / 170

聲明書 / 177

新興リアリズムの建設について / 180

日本畫と西洋畫 / 183

茶道の美の基準の反動性 / 191

織物の話 / 196

書の骨 / 198

支那好き / 200

職人主義の圖案家を排す / 204

閑墨談 / 209

一枚の繪葉書 / 213

暴風の夜 / 223

旅順の日記 / 244

敵襲 / 301

一日紀行 / 309

婦除女 / 314

グルーズの女 / 329

私の隨筆について / 343 ]

その十九「昭和十年(一九三五)」→ 「青楓・五十五歳」

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-13

※ 九月、酒井千尋(酒井億尋の兄)の案内で良寛の五合庵の遺跡をまわる。十一月、春陽堂から『良寛随筆』出版。十二月二十二日、青楓芸術のもっとも良き理解者・寺田寅彦死亡。

『良寛遺跡帖』(1935/ 『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和』)

https://note.com/azusa183/n/n4e78d78b364a

※『良寛遺跡帖』は、昭和十年(一九三五)九月に、「酒井千尋(酒井億尋の兄)の案内で良寛の五合庵の遺跡をまわった」時のスケッチ集である。この年の十一月に出版した『良寛随筆』

の目次は、次のとおりである。

[『良寛随筆』目次

一 良寛の生ひたち

二 良寛の臨終

三 良寛と貞心尼のこと

四 良寛の壮年と晩年の心境

五 情熱を蔵す良寛

六 良寛は愚物か

七 良寛の小判四十枚

八 苦行する良寛

良寛随筆/津田青楓/翰墨同好會/南有書院/昭和10年発行/翰墨同好会

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h1089987415

https://note.com/azusa183/n/n4e78d78b364a ]

『良寛父子伝(津田青楓著)』(「限定百部出版の五十七」)

https://aucview.com/yahoo/p1085721782/

.jpg)

「良寛和尚像(青楓画)」(『良寛父子伝(青楓著)』所収)

https://aucview.com/yahoo/p1085721782/

※ 『良寛父子伝(青楓著)』は、昭和四十二年(一九六七)五月に、「津田青楓先生米寿御祝記念品」(限定百部・自費出版)として刊行されたもので、その原型は、昭和十二年(一九三七)・青楓・五十七歳)九月に、「中央公論(九月号)」に発表したものである。

その「昭和十二年(一九三七)」の「略年譜」は次のとおりである。

[ 一月家族と伊東温泉に行く小宮豊隆に逢う。中谷宇吉郎宅で年頭の屠蘇をかわす。二月墨人倶楽部を作る。芋銭、放庵、一政、菅楯彦、矢野橋村らと同人結成。六月第一回墨人展、大阪朝日会館で開く。酒井千尋と貞心尼の住んだ閻魔堂(えんまどう)を探査に長岡在福島に行く。同月十五日河上博士五年の刑を終えて出所。この間獄中へ三度ばかり訪ねたが、あかぎれの足を見て落涙したことがある。八月家族と野尻湖に行き『良寛父子傳』校正、中央公論九月号に発表。この年、中央公論新年号付録の「人名辞典」は青楓の『重要作品』としてプロレタリア美術への関心を高めたという「新議会」の他「春郊」「裸婦」を挙げている。]

(『津田青風デッサン集(著者・津田青楓、解説・小池唯則)所収「津田青楓九十六年のあゆみ・・・解説にかえて・・・(小池唯則)」)

この「良寛父子傳」を中央公論九月号に発表する一年前の、昭和十一年(一九三論)中央公論一月号の「人間良寛」の中で、青楓は、自分が良寛に関心を寄せる心持を次のように述べている。

[ 私の心が良寛に引きずられるのは(中略)、良寛が生涯あらゆるものに堪へしのぶことを私に教へてくれる点にある。/堪へしのぶことは一切を放棄してしまったのちに出てくるものではない。未だ放棄し得ざる悩みの過程から生まれくる。そこに人間良寛が生きて居り、人間としての私等を引きずる力がある。](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「コラム 良寛の跡をたどって(喜多孝臣 稿)」)

続けて、「青楓のいう良寛の『堪へしのぶ』とはどういうことだろうか」ということについて、「コラム 良寛の跡をたどって(喜多孝臣 稿)」では、次のように記述している。

[ 良寛は、好んで世を避け、一切を放棄し、山の中に一人住んだ遁世者である、と多くの人たちはただそのように見ていた。しかし、青楓は、そこに葛藤する良寛の姿を見たのである。良寛の父以南は、勤皇思想家で幕府からの弾圧を受けていた。そのため京都の桂川で入水自殺をしたとされているが、高野山に身を隠したという説もある。青楓は、後者の説をとり、名を明かせずに生きる父の暗い影が良寛にさし、良寛の遁世は、複雑に渦巻く感情を堪えるさなかにあるという。](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「コラム 良寛の跡をたどって(喜多孝臣 稿)」)

さらに、昭和十六年(一九四一)の「対米宣戦布告」があった年に、青楓が綴った「常識の人」(「懶画房草筆(中央公論社)」所収)の、青楓の到達した「良寛像と自画像に」に触れている。

[ そこから青楓は、「良寛は自分から遁世したのではない、世の中がさうさせたのである」と考えを進める(「常識の人・(前掲書所収)」)。それは、あたかも良寛の生き方を国家からの弾圧により洋画の道を捨てた自らの来し方に重ねるかのようである。

「複雑な感情をぢつと押へて堪へ忍んで来た良寛はかうして常識が完備して行った。そして人間の完成へと進んだ。闘ひなから生きて行くことは人間を完成してくれる力を創造する。」(「常識の人・(前掲書所収)」)

青楓は、皆に愛される良寛の歌や詩は、「堪へしのぶ」ことによる成熟から生まれてきたものとみた。そうした良寛の生き様は、青楓にとって洋画断筆後の一つの道しるべになっていた。」(『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「コラム 良寛の跡をたどって(喜多孝臣 稿)」)

※ 青楓の良寛への傾斜というのは、まさに、洋画を断筆した、昭和八年(一九三三)の「二科会退会」後の、『書道と画道』(小山書店刊)をスタートとして、その一応のゴールは、太平洋戦争が勃発した、昭和十六年(一九四一)の『懶画房草筆』(中央公論社刊)ということになる。

『懶画房草筆』(著者 津田青楓 著 出版者 中央公論社 出版年月日 昭和16)

https://dl.ndl.go.jp/pid/1130599/1/3

(「国立国会図書館デジタルコレクション」 )

[目次

荻窪隱栖記/1p

書畫漫談/16p

無題録/21p

駄馬の如くに/25p

所有癖/37p

人情輕薄/39p

幼時の思ひ出/46p

銀狐/71p

讀書せぬ辯/80p

腹の立つ依頼/82p

冬の華/86p

河上博士と私/91p

牛久沼の翁/115p

寺田寅彦博士/124p

寺田さんと畫/133p

藝術の型/137p

近所で會ふ人々/140p

朝顏の花/148p

赤人の歌一首/152p

權益の過程/154p

湖畔/161p

野尻涼景/163p

病院風景/169p

温泉宿の泥棒/179p

栖鳳さん/189p

尾瀬沼/192p

我が別莊入の記/199p

閑談/216p

我が三様の旅/218p

日本繪畫の精神と技巧/220p

斷片/229p

人間良寛/231p

常識の人/260p

良寛と山小屋/269p

五合庵/278p

良寛の忍苦/284p

玉島圓通寺/290p

死床の良寛/306p

寫生日記/310p

短歌

習作素描歌/347p

乞食/393p

後記/448p ]

(追記)「津田青楓と河上肇」周辺

※ 「津田青楓」(明治十三年=一八八〇)は、京都(華道の去風流家元の出身だが、小卒の丁稚奉公・日露戦争従軍などの「ノンエリート」)出身、「河上肇」(明治十二年=一七七九)は、山口県(長州)の岩国(岩国藩士の、山口高校・東大卒・読売新聞記者・京大教授歴任の「エリート」)出身で、一歳年上である。

青楓が河上肇について書いたものとして、そのまとまったものとして『河上・青楓白描像クラルテ社、 1948』が挙げられるであろう。この著書は下記のアドレスで閲覧することが出来る。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1670061/1/7

[『河上・青楓白描像クラルテ社、 1948(昭和23)』

目次

留置場素描/1

河上博士の人間性/11

人を隱す/19

河上博士奧さんの此頃/31

安井の藝術と人/41

惡口循環/45

藝術家の轉向/51

出雲崎の女/57

歌作の一境地/65

風流人の科學/69

自分と自分の仕事を語る/77

漱石先生の畫事に關する手紙/83

鯛の味の如き藝術/93

牛肉と湯葉/95

高野豆腐とダリヤ/99

人間掘出し/103

漱石の書/107

大衆化と普遍化の實現/113

墨汁一滴/117

大味藝術論/129

喜劇役者の役割/135

下手もの/137

寂しき彼/141

兩端をたゝく/143

茶と繪と/147

飽心と求新/151

新時代の畫家の任務/155

繪畫的技術の階級性/165

繪日記/171

京洛雜記/185

わが住居の附近/185

御近所の御方/193

若王子プールの頃/202

秋雨の窓/209 ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)

河上肇が亡くなったのは、太平洋戦争が終結した翌年の、昭和二十一年(一九四六一)一月二十二日、青楓は、最晩年の年譜(『春秋九十五年』所収「年譜」)に、「河上肇博士栄養失調にて京都の寓居にて死亡さる」と記している。その翌年(昭和二十二年)に『懶六十三記』を再刊し、その翌年(昭和二十三年)に、上記の『河上・青楓白描像クラルテ社、 1948(昭和23)』が刊行された。

河上肇は、この青楓の著書を目にしていない。この著書で、青楓が直接的・間接的に「河上肇と夫人(秀)・家族(次女・民子)、義弟(大塚有章)・実弟(河上左京)」などに触れているのは、その「河上博士の人間性/11・人を隱す/19・河上博士奧さんの此頃/31」である。

ここでは、青楓は、「河上肇とその周辺」に関して、一切の、その「惡口循環/45」のようなことは触れていない。

しかし、その「惡口循環/45」の中で、次の、良寛の「聞道宜洗耳」に触れている。

この「聞道宜洗耳」の、「似我非為是 異我是為非/是非始在己 道即不如斯」は、これは、やはり、河上肇の、その出獄前後の、河上肇の「閉戸閑詠」(昭和十二年(一九三七)から昭和十七年(壬午、一九四二年)、そして、「河上肇と津田青楓と出後前後の二人」を赤裸々に語った「御萩と七種粥」(下記アドレスで綴った一文の抜粋)」などに対する、一つの、青楓の、その河上肇への鎮魂の一文と解して置きたい。

[ 「良寛詩集」(入矢義高 訳注/東洋文庫)

https://ameblo.jp/sawara20052005/entry-12470410293.html

聞道宜洗耳 不則道難委

洗耳其如何 莫有在見地

見地裁有在 与道相離支

似我非為是 異我是為非

是非始在己 道即不如斯

似篙極海底 祇覚一場癡

道を聞くには宜しく耳を洗うべし 不(しから)ずんば道は委(し)り難し

耳を洗うとは其れ如何ぞや 見地を在すると有る莫かれ

見地 裁(わず)かに在する有らば 道と相い離支す

我と似たらば非も是と為し 我に異ならば是も非と為す

是非始めより己に在り 道は即ち斯くの如くなら不(ず)

篙(さお)を似て海底を極む 祇(た)だ一場の癡(ち)を覚ゆるのみ ]

(補記その一) 「御萩と七種粥(河上肇)」(「青空文庫」一部抜粋)

https://www.aozora.gr.jp/cards/000250/files/2847_14486.html

[ 大正十二年九月、関東大震災の後、津田青楓氏は、三人のお子さんを東京に残し、一人の若い女を連れて、京都に移られた。当時私は京都帝大の教授をして居たが、或日思い掛けなく同氏の来訪を受け、その時から私と同氏との交際が始った。(昭和八年、私が検挙された頃、青楓氏は何回か私との関係を雑誌などに書かれた。昭和十二年、私が出獄してからも、更に二回ばかり物を書かれた。で、初対面の時のことも、その何れかで委(くわ)しく書かれている筈である。)

その後私たちは、毎月一回、青楓氏の仮寓(かぐう)に集って翰墨(かんぼく)の遊びをするようになった。その常連は、私の外には、経済学部の河田博士と文学部の狩野博士で、時には法学部の佐々木博士、竹田博士、文学部の和辻博士、沢村専太郎などいう人が加わったこともある。いつも朝から集って、夕暮時になるまで遊んだもので、会費は五円ずつ持ち寄り、昼食は然るべき料理屋から取り寄せて貰った。

当時はすでに故人となっていた有島武郎氏が京都ではいつも定宿にしていたあかまんやという素人風の宿屋があったが、そこの女主人がいつも席上の周旋に遣って来て、墨を磨すったり、食事の世話を手伝ったりしていた。(この婦人は吾々われわれのかいたものを役得に持って帰ることを楽みにしていた。いつも丸髷まるまげを結っていた此の女は、美しくもなく粋いきでもなかったが、何彼と吾々の座興を助けた。近頃聞くところによれば、何かの事情で青楓氏はこの女と絶交されたそうだが、今はもう亡くなって居るとのことである。)

私はこの翰墨会(かんぼくかい)で初めて画箋紙(がせんし)に日本画を描くことを学んだ。半截を赤毛氈(あかもうせん)の上に展(ひろ)げて、青楓氏が梅の老木か何かを描き、そこへ私に竹を添えろと云われた時、私はひどく躊躇(ちゅうちょ)したものだが、幼稚園の子供のような気持になって、恐る恐る筆を執ったのが皮切りで、その後次第に大胆になり、青楓氏と河田博士と私とで山水の合作を描き、狩野博士がそれへ賛を入れたりなどされたこともある。

河田博士は絵専門、狩野博士は書専門、私は絵と書の双方をやった。集っていた人の組合せが好かったせいか、手持無沙汰で退屈するような人は一人もなく、誰かが大字でも書くと硯(すずり)の墨はすぐ無くなるので、あかまんやの女将までが、墨磨りだけにでも一人前の役割を有もっていた。当時私は経済学の研究に夢中になっていた時代なので、月に一回のこうした清遊は、実に沙漠の中のオアシスであり、忙中の閑日月であって、この上もなく楽しいものに思えた。それは私が一生のうちに見た美しい夢の一つである。

後年囹圄(れいご)の身となるに及び、私は獄窓の下で屡々(しばしば)この昔日の清夢を想い起した。幸に生命があって再び家に帰ることがあったならば、今度こそは一切の世縁を抛(なげ)うたねばならぬ身の上であるから、ゆったりした気持で時折青楓氏の書房を訪い、たとい昔のような集りは出来なくとも、青楓氏と二人で、絵を描き字を書いて半日を過すことが出来たならば、どんなに嬉しいことであろう。出獄の日がやがて近づくにつれ、私は頻(しきり)にこうした空想に耽(ふけ)り、とうとうそんな意味のことを書いて、一度は獄中から青楓氏に手紙まで出したのであった。(その手紙は青楓氏により表装されているのを、後に見せて貰ったことがある。)

昭和十二年の六月、私は刑期が満ちて自分の家庭へ帰ることが出来た。僅か二十二円の家賃で借りたという小さな借家は、私の不在中に結婚した芳子の家と並んで、東京市の――数年前までは市外になっていた――西の郊外、杉並区天沼という所にあった。偶然にもそれは青楓氏の邸宅と、歩いて十数分の近距離にあった。何年か前に京都を引払って東京に移り、一時はプロレタリア芸術を標榜(ひょうぼう)して洋画塾を開いていた青楓氏は、その頃もはや日本画専門となられ、以前からのアトリエも売ってしまい、新たに日本式の家屋を買い取って、住んで居られた。それは宏荘(こうそう)とまでは行かずとも、相当の構えの家であり、もちろん私の借家とは雲泥の差があった。

出獄後半年たつと、昭和十三年になり、私は久振りに自分の家庭で新春を迎える喜びを有ち得たが、丁度その時、正月七日の朝のことである、青楓氏が自分のうちで書初めをしないかと誘いに来られた。私はかねてからの獄中での空想が漸(ようや)く実現されるのを喜んで、すぐに附いて行った。

二階の二間つづきの座敷が青楓氏の画室になっていた。二人はそこで絵を描いたり字を書いたりして見た。しかしそれは、私の予期に反し、獄中で空想していたほど楽しいものではなかった。何と云うことなしに索然たるものがあって、二人とも興に乗ることが出来なかった。時は過ぎ人は老いた、あの時の夢はやはり二度とは見られませんね、私は思わずそんなことを言って見たりした。

昼食時になると、私たちは階下の食堂に下りた。この室は最近に青楓氏が自分の好みで建て増しされたもりで、別号を雑炊子と称する同氏の絵に、どこか似通ったものが感じられた。同氏は油絵に日本絵具の金粉などを混用されたこともあり、日本画専門になってからも筆は総て油絵用のものを用いて居られるが、この室も、純白の壁や腰板などは洋風趣味であり、屋根裏へじかに板張りをした天井や、竹の格子子(こうしこ)の附いた丸窓などは、茶室か書院かを想わす日本趣味であった。炬燵(こたつ)も蒲団(ふとん)へ足を入れると、そこは椅子になっていて、下げた脚の底に行火(あんか)があった。障子の硝子ガラス越しに庭が見え、その庭には京都から取り寄せられたという白砂が敷き詰められていた。

炬燵の櫓やぐらを卓子にして、私は昼食を供せられた。青楓氏、夫人、令嬢、それから私、この四人が炬燵の四方に座を占めた。

私は出獄匆々(そうそう)にも銀座の竹葉亭で青楓氏の饗応(きょうおう)を受けたりしているが、その家庭で馳走になるのは之が最初であり、この時初めて同氏の家庭の内部を見たわけである。ところで私の驚いたことは、夫人や令嬢の女中に対する態度がおそろしく奴隷的なことであった。令嬢はやがて女学校に入学さるべき年輩に思えたが、まだ食事を始めぬ前から、茶碗に何か着いていると云って洗いかえさせたり、出入りの時に襖(ふすま)をしめ忘れたと云って叱ったり、事毎に女中に向って絶間なく口ぎたない小言を浴びせ掛けられるので、客に来ている私は、その剣幕に、顔を上げて見て居られない思いがした。

しかし之はいつものことらしく、青楓氏も夫人も別に之を制止するでもなかった。そればかりか、夫人の態度も頗(すこぶ)る之に似たものがあった。食後の菓子を半分食べ残し、之はそっちでお前が食べてもいいよと云って、女中に渡された仕草のうちに感じられる横柄な態度、私はそれを見て、来客の前で犬に扱われている女中の姿を、この上もなく気の毒なものに思った。貧しいがために人がその人格を無視されていることに対し、人並以上の憤懣(ふんまん)を感ぜずには居られない私である。私はこうした雰囲気に包まれて、眼を開けて居られないほどの不快と憂欝(ゆううつ)を味った。

私は先きに、人間は人情を食べる動物であると云った。こうした雰囲気の裡うちに在っては、どんな結構な御馳走でも、おいしく頂かれるものではない。しかし私はともかく箸(はし)を取って、供された七種粥(ななくさがゆ)を食べた。浅ましい話をするが、しゃれた香の物以外に、おかずとしては何も食べるものがなかったので、食いしんぼうの私は索然として箸をおいた。

人は落ち目になると僻(ひがみ)根性を起し易い。ところで私自身は、他人から見たら蕭条(しょうじょう)たる落魄(らくはく)の一老爺(いちろう)や、気の毒にも憐むべき失意不遇の逆境人と映じているだろうが、自分では必ずしもそう観念しては居ない。どんな金持でも、どんな権力者でも、恐らく私のように、目分のしたいと思うこと、せねばならぬと思うことを、与えられている自分の力一杯に振舞い得たものは、そう多くはあるまいと思うほど、私は今日まで社会人としての自分の意志を貫き通して来た。

首を回らして過去を顧みるとき、私は俯仰(ふぎょう)天地に愧(はず)る所なく、今ではいつ死んでも悔いないだけの、心の満足を得ている積りだ。破れたる)袍(おんぼう)を衣き、狐貉(こかく)を衣る者と、与(とも)に立って恥じざる」位の自負心は、窃(ひそか)に肚(はら)の底に蓄えている。

しかし何と云っても、社会的には一日毎に世人がらその姓名を忘られてゆく身の上であり、物質的には辛うじて米塩に事欠かぬ程度の貧乏人であるから、他人から、粗末に取扱われた場合、今までは気にも留めなかった些事(さじ)が、一々意識に上ぼるであろう。そうなれば、いやでもそこに一個の模型的な失意の老人が出来上る。私は注意してそれを避けねばならない。――私はこんな風に自分を警戒して居ながらも、簡素な七種粥の饗応を、何んだか自分が軽く扱われた表現であるかの如く感ぜざるを得なかった。

青楓氏が今の夫人と法律上の結婚をされる際、その形式上の媒酌人となったのは、私達夫妻であるが、私はそれを何程の事とも思っていなかった。ところが、私が検挙されてから、青楓氏の雑誌に公にされたものを見ると、先きの夫人との離縁、今の夫人との結婚、そう云ったような面倒な仕事を、私たちがみな世話して纏(まとめ)たもののように、人をして思わしめる書き振りがしてあり、殊に「私は今も尚その時の恩に感じ、これから先き永久にその恩をきようと思っている」などと云うことを、再三述懐して居られるので、最初私はひどく意外に感じたのであるが、後になると、馬鹿正直の私は、一挙手一投足の労に過ぎなかったあんな些事(さじ)を、それほどまで恩に感じていられるのかと、頗(すこぶ)る青楓氏の人柄に感心するようになっていた。

私は丁度そうした心構で初めて其の家庭の内部に臨んだのだが、そこに漂うている空気は、何も彼も私にとって復(また)甚だ意外のものであった。後から考えると、私はこの時から、この画家の人柄やその文章の真実性などに対し、漸(ようや)く疑惑を有もち始めたもののようである。

その後の十一月の末、私はまた河田博士と共に青楓氏の画房を訪うた。今度上京するのを機会に、昔のように翰墨会(かんぼくかい)を今一度やって見たいというのが博士の希望であり、私も喜んで之に賛成したのであった。吾々(われわれ)は青楓氏の画房で絵を描いたり字を書いたりして一日遊び、昼食は青楓氏の宅の近所にあるという精進料理の桃山亭で済まし、その費用は河田博士が弁ぜられる。そういうことに、予かねて打合せがしてあった。

その日私は当日の清興を空想しながら、

十余年前翰墨間

十余年前翰墨の間、

洛東相会送春還

洛東相会して春の還るを送る。

今日復逢都府北

今日復た逢ふ都府の北、

画楼秋影似東山

画楼の秋影東山に似たり。

という詩を用意して行った。画楼というのは元来彩色を施した楼閣の意味だろうが、ここでは青楓氏の画室を指したつもりであり、東山(とうざん)というのは京のひがしやまを指したのである。

漢詩の真似事を始めて間もない頃のこととて、詩は甚だ幼稚だが、実際のところ私はまだそんな期待を抱いていたのである。しかし後に書くように、画楼の秋影は私のため残念ながらその昔の東山に似ることを得なかった。

雑談を済まして吾々が筆を執り始めると、間もなく昼食時になった。ところがその時青楓氏から、桃山亭の方は夕刻そこで食事して別れることにし、昼は簡単な食事をうちで済ませてくれ、と申出があった。で、私は思い掛けなく再びここの家庭で饗応(きょうおう)にあずかる機会を有ったが、今度はその御馳走が余りにも立派なので、その立派さに比例する不快を感ぜざるを得なかった。私は正月の七種粥(ななくさがゆ)を思い出し、それと著しい対照を呈している今日の饗応ぶりを見て、簡素な待遇が必ずしもここの家風でないことを知った。

そして私は、お前一人ならどうでもいいのだが、今日は河田博士に御馳走がしたいので、という意味の無言の挨拶を、その場の雰囲気や夫人の態度から、耳に聞えるほどに感じた。結構な御馳走が次から次へ運ばれるにつれて、私の心は益々(ますます)不快になった。人間は人情を食べる動物である。折角御馳走になりながら、私の舌に長(とこしえ)に苦味を残した。それはその後反芻(はんすう)される毎に、次第に苦味を増すかに覚える。――こういうのが恐らく落目になった老人の僻(ひがみ)根性というものであろう、しかし私はそれをどうすることも出来ない。

こうした類の経験が度重なるにつれ、それは次第に私をこの画家から遠ざけた。

翰墨会の夢は再び返らず、獄中では、これからの晩年を絵でも描いて暮らそうかとさえ思ったことのある私も、今では、絵筆を手にする機会など殆ど無くなってしまった。 ](「河上肇著作集」第9巻、昭和39年、筑摩書房刊。)

※ この「御萩と七種粥(河上肇)」の初出は、『思い出(断片の部・抄出)』(昭和二十一年十月、月曜書房刊)で、太平洋戦争中に、発表の当てもなく書かれたものの一篇である。

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784773633016

(補記その二) 「閉戸閑詠(河上肇)」

https://www.aozora.gr.jp/cards/000250/files/43720_33018.html

[ 閉戸閑詠 第一集 起丁丑七月 尽辛巳十月

〔昭和十二年(一九三七)〕

野翁憐稚孫

余この歳六月十五日初めて小菅刑務所より放たる

膝にだく孫の寝顔に見入りつつ庭の葉陰に呼吸ついてをり 七月七日

花田比露思氏の来訪を受く

有りがたや七年ぶりに相見ればふるさとに似し君のおもかげ 七月七日

獄をいでて 三首

獄をいでて街を歩きつ夏の夜の行きかふ人を美しと見し

獄をいでて侘居しをれば訪ねくる人のこゝろはさまざまなりき

ありがたや静かなるゆふべ簡素なる食卓の前に妻子居ならぶ 七月二十日

(後略)

〔昭和十三年(一九三八)〕 (略)

〔昭和十四年(一九三九)〕

(前略)

津田青楓氏「君と見て久しくなりぬこのころはおとさたもなしいかにしたまふ」の歌を寄せられたるに答ふ

朝寝して虫ばみ本をつくろひて茶を飲みをれば一日はすぎぬ

人は老い着物もやれて綿出でぬよごれと見しは綿にてありき 二月二十五日

老後無事

たとひ力は乏しくも

出し切つたと思ふこゝろの安けさよ。

捨て果てし身の

なほもいのちのあるまゝに、

飢え来ればすなはち食ひ、

渇き来ればすなはち飲み、

疲れ去ればすなはち眠る。

古人いふ無事是れ貴人。

羨む人は世になくも、

われはひとりわれを羨む。 六月十九日

青楓氏を訪ひて遇はず

きかぬベル押しつゝ君が門のとに物乞ふ如く立つはさびしも 七月一日

出獄の前日を思ひ起して 二首

わかれぞと登りて見れば荒川や潮みちぬらし水さかのぼる

または見ぬ庭ぞと思ふ庭の面に真紅のダリヤ咲きてありしか 八月七日

(後略)

〔昭和十五年(一九四〇)〕

(前略)

時勢の急に押されて悪性の変質者盛んに

輩出す、憤慨の余り窃に一詩を賦す

言ふべくんば真実を語るべし、

言ふを得ざれば黙するに如かず。

腹にもなきことを

大声挙げて説教する宗教家たち。

眞理の前に叩頭する代りに、

権力者の脚下に拝跪する学者たち。

身を反動の陣営に置き、

ただ口先だけで、

進歩的に見ゆる意見を

吐き散らしてゐる文筆家たち。

これら滔々たる世間の軽薄児、

時流を趁うて趨ること

譬へば根なき水草の早瀬に浮ぶが如く、

権勢に阿附すること

譬へば蟻の甘きにつくが如し。

たとひ一時の便利身を守るに足るものありとも、

彼等必ずや死後尽く地獄に入りて極刑を受くべし。

言ふべくんば真実を語るべし、

真実の全貌を語るべし、

言ふを得ざれば黙するに如かず。 十月九日

(後略)

〔昭和十六年(一九四一〕 略

※ 「河上博士京都に引き揚げらる。」(『春秋九十五年(津田青楓著)』所収「年譜」) )

閉戸閑詠 第二集(昭和十七年度)

昭和十七年(壬午、一九四二年) (略) ](「河上肇著作集第11巻」筑摩書房/ 1965(昭和40)年)

コメント 0