応挙工房周辺(大乗寺(その六 梅花狗子図)) [応挙]

その八 大乗寺(その六 梅花狗子図)

山本礼筆「梅花狗子図」(「狗子の間」襖十一枚の内の二枚)紙本淡彩(大乗寺)

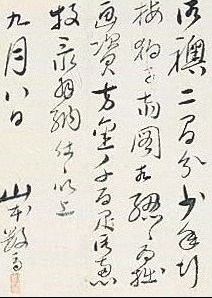

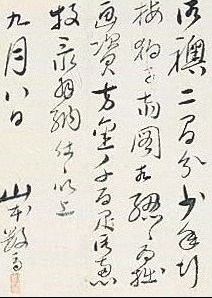

【 梅花狗子図 山本守礼筆

満開の梅の木の下でこの春生まれたばかりの子犬たちが、無邪気にじゃれ合う姿が描かれているが、子犬は応挙が好んだモチーフで、弟子達もそれを継承した。狩野派などでは、松や鷹、鶴、龍虎のような、日常的でないモチーフを扱うことが多かったのに対し、応挙は日常の生活で見慣れている物に対し慈愛の視線を送り、自然界の生きとして生けるもの全てが美しく、絵のモチーフになりうるものという考え方を持っていた。従来、絵のモチーフとして扱われることがほとんどなかった子犬が、応挙以降円山四条派の特色を担うモチーフの一つとなり、守礼も応挙の筆致で愛くるしい子犬の表情を巧みに表現している。】

(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収「狗子の間」)

守礼は、宝暦元年(一七五一)の生まれ、寛政二年(一七九〇)に没している。すなわち、天明七年(一七八七)に、この「梅花狗子図」を制作して、二年足らずで、四十歳足らずの生涯を閉じている。

本姓は藤原、旧姓は亀岡。諱は守貞、のち守礼。通称は数馬、主水。字は子敬、号を久珂、探芳斎、猶亭。山本家は京都で代々狩野探幽の流れをくむ画系で、守礼はその六代目にあたり、守礼の代で円山派に転向したともいわれている。

守礼は、弟の亀岡規礼との合作で、「使者の間」の「少年行図(守礼筆)」「採蓮図(規礼筆)」も描いているが、これも、「狗子の間」と同じく、天明七年(一七八七)の第一期(前期)には完成していて、一緒に大乗寺に納入されていたのであろう。

山本守礼筆「山水人物図」(「天袋・小襖四面の内)(上部「欄間」は「松に岩図・応挙筆)

「東京国立博物館・応挙館」→A図

A図の一部(拡大)

円山応挙筆「朝顔狗子図杉戸絵」二面 板地着色 各一六六・五×八一・三cm

「東京国立博物館・応挙館」→B図

上記は「東京国立博物館・応挙館」の障壁画の一部である。この応挙館は、元々は、尾張国(現在の愛知県大治町)の天台宗寺院、明眼院のもので、天明四年(一七八四)に、応挙が眼病で明眼院に療養していた際のお礼として揮毫したといわれている。

この応挙館は、茶人「鈍翁」として名高い旧三井物産の創業者・益田孝が、品川の邸宅で茶室として使用していたが、昭和八年(一九三三)に東京国立博物館(台東区上野)に寄贈され、同館庭園に移築されたものである。

その障壁画は、「梅図襖」(四面)、「松に岩図」(「床・壁貼付七面)、「竹図」(壁貼付二面)、「芦雁図」(襖十面)などで、上記のA図は、応挙筆「松に岩図」(「床・壁貼付七面)と一体となっている、山本守礼筆の「山水人物図」(「小袋・天袋四面の内)である。

この天明四年(一七八四)は、応挙、五十二歳、守礼が三十三歳の時で、いわゆる、応挙が、多くの門弟を抱え工房を形成し、多くの障壁画を制作した、そのスタート時点での、応挙・守礼の師弟コンビでの、今に伝わっている遺作ともいえるものであろう。

この時の、応挙の杉戸絵が、B図の「朝顔狗子図杉戸絵」で、これは、応挙の「動物画」(鶴・孔雀・兎・虎・子犬など)の、応挙風「子犬」のモデル画の一つとされているものである。

その上で、冒頭の守礼の、大乗寺「狗の間」の「梅花狗子図」を見ると、これは、紛れもなく、この「狗子」は、応挙の「朝顔狗子図杉戸絵」(B図)の「狗子」、そして、その「梅図(樹)」も、これまた、応挙の「梅図襖」をモデルにしていることが一目瞭然となって来る。

すなわち、「応挙工房の活動」と、その活動のピークとなる、数々の「応挙(応挙工房)障壁画」の、その原動力になったのは、三十代の山本守礼と、そして、二十代の応挙の嫡子・円山応瑞の二人であったのであろう。

補記一 応挙館のデジタルアーカイブ関連

http://www.dnp.co.jp/denshoubi/works/fusuma/t01.html

補記二 大乗寺のデジタルアーカイブ関連

http://www.dnp.co.jp/denshoubi/works/fusuma/d02.html

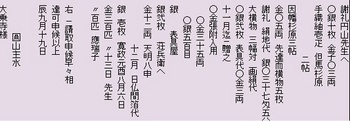

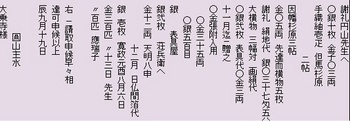

補記三 「応挙関係資料」(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収)「呉春・嶋田元直・山本守礼・秀雪亭・円山応瑞の画料等の文書」→B図 ・・・・「守礼」の部分拡大

御襖二間分少年行/梅狗子両図相認メ候拙/画資方 金千百疋御恵/投忝ク拝納仕リ候 以上

山本礼筆「梅花狗子図」(「狗子の間」襖十一枚の内の二枚)紙本淡彩(大乗寺)

【 梅花狗子図 山本守礼筆

満開の梅の木の下でこの春生まれたばかりの子犬たちが、無邪気にじゃれ合う姿が描かれているが、子犬は応挙が好んだモチーフで、弟子達もそれを継承した。狩野派などでは、松や鷹、鶴、龍虎のような、日常的でないモチーフを扱うことが多かったのに対し、応挙は日常の生活で見慣れている物に対し慈愛の視線を送り、自然界の生きとして生けるもの全てが美しく、絵のモチーフになりうるものという考え方を持っていた。従来、絵のモチーフとして扱われることがほとんどなかった子犬が、応挙以降円山四条派の特色を担うモチーフの一つとなり、守礼も応挙の筆致で愛くるしい子犬の表情を巧みに表現している。】

(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収「狗子の間」)

守礼は、宝暦元年(一七五一)の生まれ、寛政二年(一七九〇)に没している。すなわち、天明七年(一七八七)に、この「梅花狗子図」を制作して、二年足らずで、四十歳足らずの生涯を閉じている。

本姓は藤原、旧姓は亀岡。諱は守貞、のち守礼。通称は数馬、主水。字は子敬、号を久珂、探芳斎、猶亭。山本家は京都で代々狩野探幽の流れをくむ画系で、守礼はその六代目にあたり、守礼の代で円山派に転向したともいわれている。

守礼は、弟の亀岡規礼との合作で、「使者の間」の「少年行図(守礼筆)」「採蓮図(規礼筆)」も描いているが、これも、「狗子の間」と同じく、天明七年(一七八七)の第一期(前期)には完成していて、一緒に大乗寺に納入されていたのであろう。

山本守礼筆「山水人物図」(「天袋・小襖四面の内)(上部「欄間」は「松に岩図・応挙筆)

「東京国立博物館・応挙館」→A図

A図の一部(拡大)

円山応挙筆「朝顔狗子図杉戸絵」二面 板地着色 各一六六・五×八一・三cm

「東京国立博物館・応挙館」→B図

上記は「東京国立博物館・応挙館」の障壁画の一部である。この応挙館は、元々は、尾張国(現在の愛知県大治町)の天台宗寺院、明眼院のもので、天明四年(一七八四)に、応挙が眼病で明眼院に療養していた際のお礼として揮毫したといわれている。

この応挙館は、茶人「鈍翁」として名高い旧三井物産の創業者・益田孝が、品川の邸宅で茶室として使用していたが、昭和八年(一九三三)に東京国立博物館(台東区上野)に寄贈され、同館庭園に移築されたものである。

その障壁画は、「梅図襖」(四面)、「松に岩図」(「床・壁貼付七面)、「竹図」(壁貼付二面)、「芦雁図」(襖十面)などで、上記のA図は、応挙筆「松に岩図」(「床・壁貼付七面)と一体となっている、山本守礼筆の「山水人物図」(「小袋・天袋四面の内)である。

この天明四年(一七八四)は、応挙、五十二歳、守礼が三十三歳の時で、いわゆる、応挙が、多くの門弟を抱え工房を形成し、多くの障壁画を制作した、そのスタート時点での、応挙・守礼の師弟コンビでの、今に伝わっている遺作ともいえるものであろう。

この時の、応挙の杉戸絵が、B図の「朝顔狗子図杉戸絵」で、これは、応挙の「動物画」(鶴・孔雀・兎・虎・子犬など)の、応挙風「子犬」のモデル画の一つとされているものである。

その上で、冒頭の守礼の、大乗寺「狗の間」の「梅花狗子図」を見ると、これは、紛れもなく、この「狗子」は、応挙の「朝顔狗子図杉戸絵」(B図)の「狗子」、そして、その「梅図(樹)」も、これまた、応挙の「梅図襖」をモデルにしていることが一目瞭然となって来る。

すなわち、「応挙工房の活動」と、その活動のピークとなる、数々の「応挙(応挙工房)障壁画」の、その原動力になったのは、三十代の山本守礼と、そして、二十代の応挙の嫡子・円山応瑞の二人であったのであろう。

補記一 応挙館のデジタルアーカイブ関連

http://www.dnp.co.jp/denshoubi/works/fusuma/t01.html

補記二 大乗寺のデジタルアーカイブ関連

http://www.dnp.co.jp/denshoubi/works/fusuma/d02.html

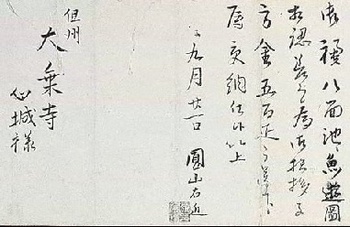

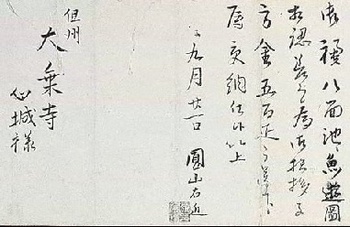

補記三 「応挙関係資料」(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収)「呉春・嶋田元直・山本守礼・秀雪亭・円山応瑞の画料等の文書」→B図 ・・・・「守礼」の部分拡大

御襖二間分少年行/梅狗子両図相認メ候拙/画資方 金千百疋御恵/投忝ク拝納仕リ候 以上

応挙工房周辺(大乗寺(その五 遊鯉図)) [応挙]

その七 大乗寺(その五 遊鯉図)

応瑞筆「遊鯉図襖」(南面の三面)(大乗寺「鯉の間」)→A図

応瑞筆「遊鯉襖」(A図の左側襖の「鯉」図)

応瑞筆「遊鯉襖」(A図の中央襖の「亀」図)

【 遊鯉図 円山応瑞筆

応瑞は応挙の息子で、天明七年(一七八七)に、本図が制作されたときには二十二歳であった。水中に泳ぐ鯉や亀が透けて見えるような透明な水景が描かれている。僅かに淡彩を施し、たっぷりと余白を取った画面は、厳しい応挙の写生画に比べると、より叙情味の強まった柔らかな作風となっている。修行の一つとして自らの意識を広げていき、又、それを縮めて、自分の内に世界を見るということをする時のために、本図に描かれた部屋は、隣接する寺の北側に位置する鯉池の風景と一体化するように工夫されている。 】(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収「鯉の間」)

大乗寺障壁画の第一期(前期)が完成したのは、天明七年(一七八七)、応挙、五十五歳、そして、嫡子・応瑞が二十二歳の時であった。応瑞については、その生涯にわたって「家法を守る」(白井華陽著『画乗要略』)という姿勢を堅持したという評が適切なのかも知れない。

それらは、上記の「鯉」の図、「亀」の図を見ただけでも、まさしく、これらは、応瑞をして応挙画風を堅持する嫡出子という印象を深くする。

なお、「応挙関係資料」(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収)を見ると、「円山主水」(応挙)の文書(書簡など)以外に、「円山右近」「源応瑞」「応瑞」「右近」(応瑞)の文書(書簡など)が多数見られ、まさしく、この大乗寺障壁画の応挙名代は、応瑞であったという印象を、これまた深くする。

「応挙関係資料」(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収)「呉春・嶋田元直・山本守礼・秀雪亭・円山応瑞の画料等の文書」→B図

この大乗寺文書は、先に紹介した次の応挙書簡(翻刻文Aなど)に対応するものと思われる。

応挙書簡(大乗寺文書)天明七年(一七八七)・天明四年(辰・一七八四)の上半分→翻刻文A

上記の二つの文書(B図と翻刻文A)を併せて読むと、概略、次のとおりとなる。

呉月渓(呉春)千疋(注・約五両) 郡山露頂の間(襖十四枚)

嶋田元直 千弐百疋(約五・二両) 地崩れで部屋崩壊による紛失(「牡丹の間」「竹の間」「雪 の間」)

山本守礼 千壱百疋(約五・一両)「狗子の間」(襖十一枚)「使者の間」(襖十一枚)の二間 (「使者の間」は、弟の亀岡規礼と合作 )

秀 雪亭 五百疋 (約二・五両) 仙人の間(襖八枚)

円山応瑞 五百疋 (約二・五両) 鯉の間(襖八枚)

これらは、天明七年(一七八七)に完成した大乗寺障壁画の前期制作にかかるものということになろう。そして、上記の「呉春・嶋田元直・山本守礼・秀雪亭・円山応瑞の画料等の文書→B図」は、それぞれの画人の直筆であって、これらの文書を大乗寺に書簡として送ったのは、この文書の一番最後に記載している応瑞と解したい。

なお、この前期制作には、応挙の「山水の間」「郭子儀の間(芭蕉の間)」そして、応瑞の「仏間」も完成しているものと思われるが、それらは「謝礼」として、例えば、上記の「翻刻文A」に続く「翻刻文B」などに、その一部が記載されている。

また、寛政七年(一七九五)に完成する、応挙の「孔雀の間」、そして、「藤の間(奥文鳴筆)」「鴨の間(源琦筆)」「猿の間(芦雪筆)」「農業の間(呉春筆)」などの後期制作にかかる経費についても、上記の文書(書簡など)に準じて、その一部は「大乗寺応挙関係資料」などに記載されている。

補記一 「鯉の間」

http://museum.daijyoji.or.jp/04sakka/04kai/04_01_05k.html

遊鯉図 円山応瑞筆 天明7年[1787年]について

この部屋は「山水の間」につながる高位な人の控室の機能をもっています。この部屋に床の間がついているのはそのためで、襖1枚で山水の間の高座敷に入って行ける位置にあります。襖に描かれた鮎が泳ぐ川は、山水の間に描かれた湖へと繋がっています。更にこの部屋は、仏間の真後にあたる部屋ですから、仏間の蓮池とここに描かれた蓮池が繋がるようになっています。

応瑞は応挙の子でこの絵を描いた時は22歳でした。池の中の鯉や亀がテーマとなっており、身体をくねらせて泳ぐ鯉や、水面に顔を出してしばし休憩中の亀など、自然の光景を一瞬時を止めたかのように表現している。淡い彩色と余白は無限の広がりを感じさせ、池の中の小宇宙はそのまま大宇宙の摂理であることを暗示しているようにも見えます。

また、この部屋も庭に向って開かれ、庭には鯉の泳ぐ池があり、ここでも絵の世界と現実の世界の一体化を試みています。

◆逃げる亀、向きを変える鯉

岩に上がって甲羅を干している亀は右から見ると左へ、左から見ると右へと向きを変えて、人から逃げるように見えます(図1)。また、同様に左端の襖に描かれ身をくねらせている鯉も、右から見ると左に、左から見ると右に身を翻すふうに見えるのです(図2)。これらは2次元平面である絵と3次元の現実空間の間で起きる現象ですが、これらを巧みに使って描くのは応挙一門の得意とするところです。

補記二 円山応挙について

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06index.html

円山応挙について

円山応挙は江戸時代中期に活躍した画家で、それまでの踏襲と伝授を主としていた日本の絵画の世界に、新しい考え方と技法を取り入れ、従来にない絵画表現を完成させた画家である。

目前の対象を見て描くという写生を基に構成する絵画手法は、それまでの日本の絵画にはみられない斬新な制作法であり、その結果として生まれる作品は人々を魅了し「写生派の祖」といわれるようになった。

しかしながら、応挙の絵は「写生派」の呼称を超えたところにその真価があって、例えば「龍」のような空想上の動物をまるで本当に生きたものを見たかのように息遣いまでを込めて描き、葉の様相を描くことで風や雨を表現する。さらに「雪松図」のように「場の一瞬の空気感」を表現した作品をも生みだすに至るのである。その芸術性の高さと日本の絵画史上での業績はもっと評価されてしかるべきである。「水墨画」「浮世絵」というどちらかといえば外国人評価の二大ジャンルのはざ間で、そのどちらでもない応挙の評価が見過ごされてきた感がある。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_01.html

第1話. 穴太村に生れる

円山応挙は享保18年(1733年)丹波の国、亀岡穴太村の農家、円山藤左衛門の次男として生まれている。農家の次男に生まれながら禁裏(御所)に出入りを許される画家にまでなったのである。人との出会いや社会の要求との合致があったとはいえ稀な例といえる。

与えられた環境の中からアートへの慧眼を育て、芸術に身を投じる例は江戸時代にあっても同様で、応挙の周辺の画家をみても呉春は京都金座の役人の息子、芦雪は淀川を警備する役人の子息であったといわれており、どちらも師の応挙よりも恵まれた環境下に生まれている。近代の画家の例をみても、小出楢重は薬問屋、安井曽太郎は木綿問屋、児島善三郎は紙問屋の子息である。名を成した画家のすべてがそうとはいえないが、一定の環境下で芸術への造詣を深めていく例は多い。一方ゴッホ、青木繁など厳しい条件の下に生まれた芸術家には壮絶な生き方の人が多い。

さて応挙はというと、農家の次男である、しかも出生の前年には西国で虫害による飢饉があり、翌年には多数の死者が出たということであるから、相当に厳しい情況に生まれている。長男以外は家を出る慣習ではあるが、負担の軽減という理由からも応挙は家を出ることを当然のことととらえていたであろう。当初は菩提寺(地元の寺)の金剛寺に預けられたらしい。金剛寺には壮年期に描いた応挙の襖絵が残されている。応挙が恩義を感じて納めたものか、あるいは高名となった応挙にゆかりの寺が依願したものかは定かではないが、天明の大火でアトリエを失った応挙が、一時期故郷に帰って制作したとも伝えられていることなどから考えても、幼くして故郷を後にしたにもかかわらず地元の人達とも友好な関係を保っていたことが想像できる。自らの出生の不運をうらむことなく人柄も平明であった応挙は、その後の人生でも行く先々で受け入れられていく。

やがて15歳の頃、上洛し京都で奉公に出る。縁あって人形や玩具、ビードロ道具を扱う「尾張屋」に奉公することになる。尾張屋での人形制作や覗き装置の絵を描くなどの仕事は応挙の資質に合っているばかりか、多くの技術を身に着けたとも思われ、応挙のその後を大きく決定付けることとなったようだ。尾張屋主人中島勘兵衛は応挙の素質を見抜いて、応挙17歳の頃狩野派の画家、石田幽汀に絵を習わせたという。石田幽汀に絵を習ったことが応挙の中でどれほどの意味をもっていたかは知るよしもないが、学んだ期間はさほど長くはなかったようで、若い奉公人の応挙であったが、この頃すでに狩野派の手法にしっくりこないものがあったのではないかと想像してしまう。若い応挙が尾張屋での手仕事をこなしながら、狩野派を体験するも動じることなく、また黙々と自らの手を動かせている様はなんとも痛快な感じであるし、その後の応挙のありようをこの時点で予兆しているようである。後年、中島勘兵衛の葬儀を応挙は池大雅とともに仕切っているから、恩義を感じていたというだけでなく絵師として身を立てた後も勘兵衛や尾張屋との付き合いがあったのだろう。

人によっては成功ののち苦難時代をことさらに表現したり、苦境時の欠乏感を補うかのように豪華絢爛な趣味にはしる例があるが、応挙にはそういうところがまったくなく、ひがみや屈折した感情がまるでないかのようである。画家として名声を高めた後もどのような注文にも応じ注文主を満足させながらも、同時に譲ることのなく自分の絵を描ききっている。この応挙の何でも呑み込んでしまうようなブラックホール的心情は、生まれながらにしてその状況を受け入れざるを得なかったその出自によるところが大きく影響しているのではないかと想像する。若くしてこの心情を持ち得たことが、その後の応挙の成功への過程でも大きく作用しているように思われる。

上田秋成が応挙の人物像を「衣食住に頓着のない面白味に欠ける人」と評しているが、少し成功すると妙に暮らしの様々にこだわりはじめる人が多いなか応挙にはそれがなく、ある意味上田秋成の指摘は当たっているといえる。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_02.html

第2話. 尾張屋勘兵衛とレンズ

応挙は15歳で京都に奉公に出ている。江戸時代は政治の中心は江戸に移っているが、天皇家や有力寺院は京都を拠点として歴史を重ね、市民の生活に根ざした工芸や芸術など、時代を動かす力はまだまだ京都が中心であった。

応挙はいくつかの奉公先を移ったようであるが、尾張屋という書画骨董や人形、玩具類を扱う店に入ったことは応挙がその後の画家として成功するうえでの基点となったようである。尾張屋は当時まだ珍しかったガラスのレンズを使った望遠鏡やのぞき眼鏡を扱っており、これらはビードロ道具ともいわれ、なかでも輸入されたのぞき眼鏡はレンズを通して見ると絵の遠近感が強調されて立体的に見えるのが珍しく流行していた。これらは眼鏡絵あるいは浮絵(うきえ)と呼ばれ使用する絵が輸入品だけでは足りず尾張屋でも描いていたようで、応挙にも描いてみろということになったのだろう。尾張屋の主人中島勘兵衛は応挙の絵の才能を見抜き、狩野派の画家石田幽汀に絵を習わせている。応挙はこの奉公先で三十三間堂など京の名所や祭りの情景など眼鏡絵を盛んに描いている。当時ののぞき眼鏡は現存しているものや、浮世絵に描かれたものなどから考えると、大小さまざまで、レンズも単眼のもの双眼のものがあり、望遠鏡の接眼レンズのように眼を近づけて見るものから、天眼鏡のように大口径レンズを通して見るタイプのものなどがある。立てた絵を直線的に見るものや、平面に置かれた絵を45度に設置された鏡に反射させて見るものなどその構造も様々であるが、レンズはいずれも凸レンズが使われている。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_03.html

第3話. 応挙と博物学

応挙は「写生の祖」といわれている。目前の対象物を観察しながら描く写生を絵画制作に取り入れ、それまでの画法を大きく変化させた。その画法は現代の日本画壇にまで受け継がれている。

応挙が42歳であった安永3年(1774年)に「解体新書」が刊行されている。「解体新書」は前野良沢、中川淳庵、杉田玄白らが明和8年(1771年)3月小塚原での死刑囚の死体解剖に立会い、オランダの解剖図譜「ターヘルアナトミア」の内容が正しいことを知って驚き、その翻訳を決意したことによるのであるが、この解体新書の挿絵を描いたのが秋田藩の若い平侍であった小田野直武という人であったことはあまり知られていない。

当時の秋田藩主佐竹義教(よしあつ)(後に号を曙山とする)は「画法綱領」「図画理解」などの絵画論の著書を刊行するなど絵に造詣深く、秋田蘭画といわれるほどこの時期秋田藩では洋画が盛んであった。平侍であった小田野直武はその画才を認められ藩主の元に出入りを許されていたという。直武は銅山検分に秋田藩を訪れた平賀源内との出会いにより、江戸に呼び出され急遽「解体新書」の挿絵を描くことになったらしい。

図柄の踏襲や師の技法伝授にひたすら精力的であったそれまでの絵師では、人体解剖という現場の刻々を観察しながら描く必要に応えることができない、という判断があったのだろう。江戸から遠く離れた秋田藩の人物が抜擢された事実は、この時代絵に求められるものも急激に変化したことの象徴的な出来事であるように思える。また、人の出会いという要因もあろうが、この時代の人の交流や才能評価の自在さには驚かされるばかりである。

時代の要求はいろいろな分野で真実をとらえようとする意欲を盛んにし、様々の事項が項目別に整理され、図入りで説明が付けられた百科全書が中国から輸入される。その内容は、当時の人々の好奇心を刺激し、知識欲を満たしてくれる格好のものとなり、同様のものを自分達でも編纂してみようという動きも盛んとなる。そのためには今までにない実証的精神が求められ、現実をふまえた試行錯誤や研究開発の姿勢が必要となったのである。絵師自身も物事に関する探究心をもち、作品それぞれに知識の裏付けが必要とされることとなる。

応挙も絵師としての名声が高まるとともに、様々の分野の知識人との交流を始めている。応挙の絵の明るく美しいところは皇家の受け入れるところとなり、皇室血縁の人々との交流が盛んとなる。宝鏡寺蓮池院尼公の元に出入りし、やがて応挙のスポンサー的存在となる円満院門主祐常の知遇を得、円満院時代と呼ばれるほど多くの作品を生み出すのである。円満院門主祐常も博物図譜の編纂を目論んでいたらしく、応挙のこの時期の写生帖には数々の昆虫、蝶、植物などの写生が残されている。また門主自身絵筆をもつ人であり、応挙から様々の技法や画法の手ほどきを受け詳しく記録に残しており、自らの考えと実現したい諸々を応挙に熱く語ったに違いない。応挙も門主の要望によく応えているようで、門主をうならせたであろうと想像できる作品を多く遺している。

応挙の写生帖には絵とともに対象への観察の痕跡があって、展覧会でも画帖への関心は高くたいへんな人気である。応挙にとってはあくまで本作品のための取材であり、メモであり、覚えであったりで、人に見せることを考えて描いたものではないが、応挙の画帖に絵画習作の域を越えた何かを感じるのは、対象物をとらえて描く視線の裏に画家としての絵画表現の目と並んで博物学者としての観察の目があるからではないかと考えている。

補記三 「応挙関係資料」(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収)「呉春・嶋田元直・山本守礼・秀雪亭・円山応瑞の画料等の文書」→B図 ・・・・「応瑞」の部分拡大

御襖八面池ニ魚遊ノ図/相認メ差上候挨拶支方ノ為/金五百疋送リ下サレ/辱ク受納仕リ候 以上 九月二十一日 円山右近

疋=疋は銭を数える語。古くは鳥目一〇文を一疋とし、のちに二五文を一疋とした。

(『江戸の絵師 「暮らしと稼ぎ」』安村敏信著・小学館)

一疋=二五文×五百疋=一万二五〇〇文 明和年間は金一両=約五〇〇〇文とすると、約二・五両

https://www.imes.boj.or.jp/cm/history/historyfaq/1ryou.pdf

・食べ物を基準にすると、1文=5~30円、1両=4~20万円、

・労賃を基準にすると、1文=30~50円、1両=20~35万円

応瑞筆「遊鯉図襖」(南面の三面)(大乗寺「鯉の間」)→A図

応瑞筆「遊鯉襖」(A図の左側襖の「鯉」図)

応瑞筆「遊鯉襖」(A図の中央襖の「亀」図)

【 遊鯉図 円山応瑞筆

応瑞は応挙の息子で、天明七年(一七八七)に、本図が制作されたときには二十二歳であった。水中に泳ぐ鯉や亀が透けて見えるような透明な水景が描かれている。僅かに淡彩を施し、たっぷりと余白を取った画面は、厳しい応挙の写生画に比べると、より叙情味の強まった柔らかな作風となっている。修行の一つとして自らの意識を広げていき、又、それを縮めて、自分の内に世界を見るということをする時のために、本図に描かれた部屋は、隣接する寺の北側に位置する鯉池の風景と一体化するように工夫されている。 】(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収「鯉の間」)

大乗寺障壁画の第一期(前期)が完成したのは、天明七年(一七八七)、応挙、五十五歳、そして、嫡子・応瑞が二十二歳の時であった。応瑞については、その生涯にわたって「家法を守る」(白井華陽著『画乗要略』)という姿勢を堅持したという評が適切なのかも知れない。

それらは、上記の「鯉」の図、「亀」の図を見ただけでも、まさしく、これらは、応瑞をして応挙画風を堅持する嫡出子という印象を深くする。

なお、「応挙関係資料」(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収)を見ると、「円山主水」(応挙)の文書(書簡など)以外に、「円山右近」「源応瑞」「応瑞」「右近」(応瑞)の文書(書簡など)が多数見られ、まさしく、この大乗寺障壁画の応挙名代は、応瑞であったという印象を、これまた深くする。

「応挙関係資料」(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収)「呉春・嶋田元直・山本守礼・秀雪亭・円山応瑞の画料等の文書」→B図

この大乗寺文書は、先に紹介した次の応挙書簡(翻刻文Aなど)に対応するものと思われる。

応挙書簡(大乗寺文書)天明七年(一七八七)・天明四年(辰・一七八四)の上半分→翻刻文A

上記の二つの文書(B図と翻刻文A)を併せて読むと、概略、次のとおりとなる。

呉月渓(呉春)千疋(注・約五両) 郡山露頂の間(襖十四枚)

嶋田元直 千弐百疋(約五・二両) 地崩れで部屋崩壊による紛失(「牡丹の間」「竹の間」「雪 の間」)

山本守礼 千壱百疋(約五・一両)「狗子の間」(襖十一枚)「使者の間」(襖十一枚)の二間 (「使者の間」は、弟の亀岡規礼と合作 )

秀 雪亭 五百疋 (約二・五両) 仙人の間(襖八枚)

円山応瑞 五百疋 (約二・五両) 鯉の間(襖八枚)

これらは、天明七年(一七八七)に完成した大乗寺障壁画の前期制作にかかるものということになろう。そして、上記の「呉春・嶋田元直・山本守礼・秀雪亭・円山応瑞の画料等の文書→B図」は、それぞれの画人の直筆であって、これらの文書を大乗寺に書簡として送ったのは、この文書の一番最後に記載している応瑞と解したい。

なお、この前期制作には、応挙の「山水の間」「郭子儀の間(芭蕉の間)」そして、応瑞の「仏間」も完成しているものと思われるが、それらは「謝礼」として、例えば、上記の「翻刻文A」に続く「翻刻文B」などに、その一部が記載されている。

また、寛政七年(一七九五)に完成する、応挙の「孔雀の間」、そして、「藤の間(奥文鳴筆)」「鴨の間(源琦筆)」「猿の間(芦雪筆)」「農業の間(呉春筆)」などの後期制作にかかる経費についても、上記の文書(書簡など)に準じて、その一部は「大乗寺応挙関係資料」などに記載されている。

補記一 「鯉の間」

http://museum.daijyoji.or.jp/04sakka/04kai/04_01_05k.html

遊鯉図 円山応瑞筆 天明7年[1787年]について

この部屋は「山水の間」につながる高位な人の控室の機能をもっています。この部屋に床の間がついているのはそのためで、襖1枚で山水の間の高座敷に入って行ける位置にあります。襖に描かれた鮎が泳ぐ川は、山水の間に描かれた湖へと繋がっています。更にこの部屋は、仏間の真後にあたる部屋ですから、仏間の蓮池とここに描かれた蓮池が繋がるようになっています。

応瑞は応挙の子でこの絵を描いた時は22歳でした。池の中の鯉や亀がテーマとなっており、身体をくねらせて泳ぐ鯉や、水面に顔を出してしばし休憩中の亀など、自然の光景を一瞬時を止めたかのように表現している。淡い彩色と余白は無限の広がりを感じさせ、池の中の小宇宙はそのまま大宇宙の摂理であることを暗示しているようにも見えます。

また、この部屋も庭に向って開かれ、庭には鯉の泳ぐ池があり、ここでも絵の世界と現実の世界の一体化を試みています。

◆逃げる亀、向きを変える鯉

岩に上がって甲羅を干している亀は右から見ると左へ、左から見ると右へと向きを変えて、人から逃げるように見えます(図1)。また、同様に左端の襖に描かれ身をくねらせている鯉も、右から見ると左に、左から見ると右に身を翻すふうに見えるのです(図2)。これらは2次元平面である絵と3次元の現実空間の間で起きる現象ですが、これらを巧みに使って描くのは応挙一門の得意とするところです。

補記二 円山応挙について

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06index.html

円山応挙について

円山応挙は江戸時代中期に活躍した画家で、それまでの踏襲と伝授を主としていた日本の絵画の世界に、新しい考え方と技法を取り入れ、従来にない絵画表現を完成させた画家である。

目前の対象を見て描くという写生を基に構成する絵画手法は、それまでの日本の絵画にはみられない斬新な制作法であり、その結果として生まれる作品は人々を魅了し「写生派の祖」といわれるようになった。

しかしながら、応挙の絵は「写生派」の呼称を超えたところにその真価があって、例えば「龍」のような空想上の動物をまるで本当に生きたものを見たかのように息遣いまでを込めて描き、葉の様相を描くことで風や雨を表現する。さらに「雪松図」のように「場の一瞬の空気感」を表現した作品をも生みだすに至るのである。その芸術性の高さと日本の絵画史上での業績はもっと評価されてしかるべきである。「水墨画」「浮世絵」というどちらかといえば外国人評価の二大ジャンルのはざ間で、そのどちらでもない応挙の評価が見過ごされてきた感がある。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_01.html

第1話. 穴太村に生れる

円山応挙は享保18年(1733年)丹波の国、亀岡穴太村の農家、円山藤左衛門の次男として生まれている。農家の次男に生まれながら禁裏(御所)に出入りを許される画家にまでなったのである。人との出会いや社会の要求との合致があったとはいえ稀な例といえる。

与えられた環境の中からアートへの慧眼を育て、芸術に身を投じる例は江戸時代にあっても同様で、応挙の周辺の画家をみても呉春は京都金座の役人の息子、芦雪は淀川を警備する役人の子息であったといわれており、どちらも師の応挙よりも恵まれた環境下に生まれている。近代の画家の例をみても、小出楢重は薬問屋、安井曽太郎は木綿問屋、児島善三郎は紙問屋の子息である。名を成した画家のすべてがそうとはいえないが、一定の環境下で芸術への造詣を深めていく例は多い。一方ゴッホ、青木繁など厳しい条件の下に生まれた芸術家には壮絶な生き方の人が多い。

さて応挙はというと、農家の次男である、しかも出生の前年には西国で虫害による飢饉があり、翌年には多数の死者が出たということであるから、相当に厳しい情況に生まれている。長男以外は家を出る慣習ではあるが、負担の軽減という理由からも応挙は家を出ることを当然のことととらえていたであろう。当初は菩提寺(地元の寺)の金剛寺に預けられたらしい。金剛寺には壮年期に描いた応挙の襖絵が残されている。応挙が恩義を感じて納めたものか、あるいは高名となった応挙にゆかりの寺が依願したものかは定かではないが、天明の大火でアトリエを失った応挙が、一時期故郷に帰って制作したとも伝えられていることなどから考えても、幼くして故郷を後にしたにもかかわらず地元の人達とも友好な関係を保っていたことが想像できる。自らの出生の不運をうらむことなく人柄も平明であった応挙は、その後の人生でも行く先々で受け入れられていく。

やがて15歳の頃、上洛し京都で奉公に出る。縁あって人形や玩具、ビードロ道具を扱う「尾張屋」に奉公することになる。尾張屋での人形制作や覗き装置の絵を描くなどの仕事は応挙の資質に合っているばかりか、多くの技術を身に着けたとも思われ、応挙のその後を大きく決定付けることとなったようだ。尾張屋主人中島勘兵衛は応挙の素質を見抜いて、応挙17歳の頃狩野派の画家、石田幽汀に絵を習わせたという。石田幽汀に絵を習ったことが応挙の中でどれほどの意味をもっていたかは知るよしもないが、学んだ期間はさほど長くはなかったようで、若い奉公人の応挙であったが、この頃すでに狩野派の手法にしっくりこないものがあったのではないかと想像してしまう。若い応挙が尾張屋での手仕事をこなしながら、狩野派を体験するも動じることなく、また黙々と自らの手を動かせている様はなんとも痛快な感じであるし、その後の応挙のありようをこの時点で予兆しているようである。後年、中島勘兵衛の葬儀を応挙は池大雅とともに仕切っているから、恩義を感じていたというだけでなく絵師として身を立てた後も勘兵衛や尾張屋との付き合いがあったのだろう。

人によっては成功ののち苦難時代をことさらに表現したり、苦境時の欠乏感を補うかのように豪華絢爛な趣味にはしる例があるが、応挙にはそういうところがまったくなく、ひがみや屈折した感情がまるでないかのようである。画家として名声を高めた後もどのような注文にも応じ注文主を満足させながらも、同時に譲ることのなく自分の絵を描ききっている。この応挙の何でも呑み込んでしまうようなブラックホール的心情は、生まれながらにしてその状況を受け入れざるを得なかったその出自によるところが大きく影響しているのではないかと想像する。若くしてこの心情を持ち得たことが、その後の応挙の成功への過程でも大きく作用しているように思われる。

上田秋成が応挙の人物像を「衣食住に頓着のない面白味に欠ける人」と評しているが、少し成功すると妙に暮らしの様々にこだわりはじめる人が多いなか応挙にはそれがなく、ある意味上田秋成の指摘は当たっているといえる。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_02.html

第2話. 尾張屋勘兵衛とレンズ

応挙は15歳で京都に奉公に出ている。江戸時代は政治の中心は江戸に移っているが、天皇家や有力寺院は京都を拠点として歴史を重ね、市民の生活に根ざした工芸や芸術など、時代を動かす力はまだまだ京都が中心であった。

応挙はいくつかの奉公先を移ったようであるが、尾張屋という書画骨董や人形、玩具類を扱う店に入ったことは応挙がその後の画家として成功するうえでの基点となったようである。尾張屋は当時まだ珍しかったガラスのレンズを使った望遠鏡やのぞき眼鏡を扱っており、これらはビードロ道具ともいわれ、なかでも輸入されたのぞき眼鏡はレンズを通して見ると絵の遠近感が強調されて立体的に見えるのが珍しく流行していた。これらは眼鏡絵あるいは浮絵(うきえ)と呼ばれ使用する絵が輸入品だけでは足りず尾張屋でも描いていたようで、応挙にも描いてみろということになったのだろう。尾張屋の主人中島勘兵衛は応挙の絵の才能を見抜き、狩野派の画家石田幽汀に絵を習わせている。応挙はこの奉公先で三十三間堂など京の名所や祭りの情景など眼鏡絵を盛んに描いている。当時ののぞき眼鏡は現存しているものや、浮世絵に描かれたものなどから考えると、大小さまざまで、レンズも単眼のもの双眼のものがあり、望遠鏡の接眼レンズのように眼を近づけて見るものから、天眼鏡のように大口径レンズを通して見るタイプのものなどがある。立てた絵を直線的に見るものや、平面に置かれた絵を45度に設置された鏡に反射させて見るものなどその構造も様々であるが、レンズはいずれも凸レンズが使われている。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_03.html

第3話. 応挙と博物学

応挙は「写生の祖」といわれている。目前の対象物を観察しながら描く写生を絵画制作に取り入れ、それまでの画法を大きく変化させた。その画法は現代の日本画壇にまで受け継がれている。

応挙が42歳であった安永3年(1774年)に「解体新書」が刊行されている。「解体新書」は前野良沢、中川淳庵、杉田玄白らが明和8年(1771年)3月小塚原での死刑囚の死体解剖に立会い、オランダの解剖図譜「ターヘルアナトミア」の内容が正しいことを知って驚き、その翻訳を決意したことによるのであるが、この解体新書の挿絵を描いたのが秋田藩の若い平侍であった小田野直武という人であったことはあまり知られていない。

当時の秋田藩主佐竹義教(よしあつ)(後に号を曙山とする)は「画法綱領」「図画理解」などの絵画論の著書を刊行するなど絵に造詣深く、秋田蘭画といわれるほどこの時期秋田藩では洋画が盛んであった。平侍であった小田野直武はその画才を認められ藩主の元に出入りを許されていたという。直武は銅山検分に秋田藩を訪れた平賀源内との出会いにより、江戸に呼び出され急遽「解体新書」の挿絵を描くことになったらしい。

図柄の踏襲や師の技法伝授にひたすら精力的であったそれまでの絵師では、人体解剖という現場の刻々を観察しながら描く必要に応えることができない、という判断があったのだろう。江戸から遠く離れた秋田藩の人物が抜擢された事実は、この時代絵に求められるものも急激に変化したことの象徴的な出来事であるように思える。また、人の出会いという要因もあろうが、この時代の人の交流や才能評価の自在さには驚かされるばかりである。

時代の要求はいろいろな分野で真実をとらえようとする意欲を盛んにし、様々の事項が項目別に整理され、図入りで説明が付けられた百科全書が中国から輸入される。その内容は、当時の人々の好奇心を刺激し、知識欲を満たしてくれる格好のものとなり、同様のものを自分達でも編纂してみようという動きも盛んとなる。そのためには今までにない実証的精神が求められ、現実をふまえた試行錯誤や研究開発の姿勢が必要となったのである。絵師自身も物事に関する探究心をもち、作品それぞれに知識の裏付けが必要とされることとなる。

応挙も絵師としての名声が高まるとともに、様々の分野の知識人との交流を始めている。応挙の絵の明るく美しいところは皇家の受け入れるところとなり、皇室血縁の人々との交流が盛んとなる。宝鏡寺蓮池院尼公の元に出入りし、やがて応挙のスポンサー的存在となる円満院門主祐常の知遇を得、円満院時代と呼ばれるほど多くの作品を生み出すのである。円満院門主祐常も博物図譜の編纂を目論んでいたらしく、応挙のこの時期の写生帖には数々の昆虫、蝶、植物などの写生が残されている。また門主自身絵筆をもつ人であり、応挙から様々の技法や画法の手ほどきを受け詳しく記録に残しており、自らの考えと実現したい諸々を応挙に熱く語ったに違いない。応挙も門主の要望によく応えているようで、門主をうならせたであろうと想像できる作品を多く遺している。

応挙の写生帖には絵とともに対象への観察の痕跡があって、展覧会でも画帖への関心は高くたいへんな人気である。応挙にとってはあくまで本作品のための取材であり、メモであり、覚えであったりで、人に見せることを考えて描いたものではないが、応挙の画帖に絵画習作の域を越えた何かを感じるのは、対象物をとらえて描く視線の裏に画家としての絵画表現の目と並んで博物学者としての観察の目があるからではないかと考えている。

補記三 「応挙関係資料」(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収)「呉春・嶋田元直・山本守礼・秀雪亭・円山応瑞の画料等の文書」→B図 ・・・・「応瑞」の部分拡大

御襖八面池ニ魚遊ノ図/相認メ差上候挨拶支方ノ為/金五百疋送リ下サレ/辱ク受納仕リ候 以上 九月二十一日 円山右近

疋=疋は銭を数える語。古くは鳥目一〇文を一疋とし、のちに二五文を一疋とした。

(『江戸の絵師 「暮らしと稼ぎ」』安村敏信著・小学館)

一疋=二五文×五百疋=一万二五〇〇文 明和年間は金一両=約五〇〇〇文とすると、約二・五両

https://www.imes.boj.or.jp/cm/history/historyfaq/1ryou.pdf

・食べ物を基準にすると、1文=5~30円、1両=4~20万円、

・労賃を基準にすると、1文=30~50円、1両=20~35万円

応挙工房周辺(大乗寺(その四 蓮池図)) [応挙]

その六 大乗寺(その四 蓮池図)

応瑞筆「蓮池図」(「仏間」北側襖二面)

応瑞筆「蓮池図」(「仏間」南側襖二面)

【 蓮池図 円山応瑞筆

仏間は客殿の中央に位置し、仏間に描かれた蓮池の図は浄土の蓮池をイメージさせる。この蓮池の図に囲まれる中に、本尊の十一面観音が安置されており、静かな水景に蓮が点在して、白い花を虚らかに咲かせている様が、平明な作風で描かれている。

輪郭を用いない付立描写による写生的な表現は、応挙の生み出したもので、息子応瑞はその表現形式を既に、充分に修得していることが理解される。仏間前面の障子の腰張りには、仏間側には蓮が、又、隣接する孔雀の間側には睡蓮が描かれ、水景のイメージで連続するように工夫されている。 】(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収「仏間」)

応瑞は、明和三年(一七六六)の生まれ、応挙の後を継いで、円山派二代目となる応挙の嫡子で継承者である。通称は、卯三郎、右近、応挙没後は父と同じ主水を襲名する(応瑞は応挙の長男と次男との二説があるが、『別冊太陽 円山応挙』所収「円山四条派系図」により次男の後継子と解したい)。

そして、天明七年(一七八七)、二十二歳の時の、この大乗寺障障壁画参加(「仏間」「鯉の間」)が、応瑞の、「応挙後継子」としての、今日確認できるデビュー作品と解したい。

応挙書簡(大乗寺文書)天明七年(一七八七)・天明四年(辰・一七八四)原文

上記の翻刻文(右側から二十六行)→翻刻文A

上記の翻刻文(二十七行から四十六行(B-1)と四十七行から五十一行(B-2))→翻刻文B

上記の応挙書簡(原文)は、翻刻文(AとB)を見ると、「天明七年丁末(一七八七)五月十五日」が最初に出て来て、末尾が「辰(天明四年=一七八四)九月十九日」と、これは、後に、その書簡などの期日を考慮せずに、「費用覚書」などに関する文書を合筆したもののように思われる。

この文書に出て来る「日付」に関することを列記すると次のとおりとなる。

天明七年丁未 → 天明七(丁未)年(一七八七)

天明八申 → 天明八(戌申)年(一七八八)

寛政元酉 → 寛政元(己酉)年(一七八九)

辰九月 → 天明四(甲辰)年(一七八四)

この応挙書簡(大乗寺文書)を、内容的に見ると、「翻刻文A」(天明七年・一七八七)と「翻刻文B-1」(天明八年・一七八八、寛政元年・一七八九)、そして、「翻刻文B-2」(天明四年・一七八四)の三区分に分かられるように思われる。

この応挙書簡で、応瑞に関しては、「翻刻文A」中に「応挙門人 嫡子 円山右近」と「翻刻文B-1」中に「金 百匹 応瑞子」と二か所に出て来る。

ここで、特記して置きたいことは、天明八年(一七八八)一月(一七八八年三月)に、いわゆる、「天明の大火」があり、京都市街の八割以上が灰燼に帰し、この応挙書簡に出て来る応挙がアトリエとして使用していた「大雲院」(四条寺町)も当時の四条堺町東入町の応挙宅も焼失してしまったということである。

この時に、完成直前の、孔雀の間に描いた「松に孔雀図」は焼失して、先に紹介した「大乗寺(その一 松孔雀図襖)」の「松孔雀図襖」は、応挙が他界する三カ月前の、寛政七年(一七九五)に、再度制作したものだということなのである。

また、上記の応挙書簡(大乗寺文書)は、大乗寺側で保管されていたものであって、例えば、ここに記されている「費用覚書」が、当時の応挙、そして、応挙工房の「画代」などを意味するものではなく、材料費や表具師などの手間賃などの、大乗寺が出費した「費用覚書」なのであろう。

即ち、『本朝画人伝(村松梢風著)巻一』所収「円山応挙」などにおいて、「(大乗寺の密英上人への報恩の為)、全部の画の寄進を申し出た」のとおり無料で請け負い、それに対し、大乗寺側としては、その折々に、好意的な謝礼や必要経費などを応挙に進呈していたと解するのが、この応挙書簡(大乗寺文書)の意味するものと解したい。

その上で、上記の書簡(翻刻文A)の「張附畫箋紙/雑用手間代/金十両/表具張附司/荘兵衛/画工六人」の、この、「金十両」というのは、表具師の「荘兵衛」に払われたもので、その後に続く「画工六人」分の「画料」などは含まれていないのであろう。

この表具師の「荘兵衛」が、応挙工房出入りの京都の表具師なのか、それとも、大乗寺出入りの但馬香住の表具師なのかは定かではないが、他の大乗寺文書などを見ると、応挙側の細かい指示などの書簡もあり、後者の地元の香住関係の表具師のように思われる。

そして、これらの大乗寺障壁画というのは、応挙側は京都で襖絵などを制作し、現地(香住)で表具師などが指示書に従って表装などを仕上げるというシステムを取っており、この種の作業の場合、現地の表具師や建具師の役割というのは、非常に大きいものがあろう。

それはそれとして、このような大乗寺障壁画の制作過程において、その時折に現地などに赴いて、表具師や建具師に指導や指示などをし、さらに、その仕上がりの具合などを確認する、いわゆる、応挙の名代のような役割を担った者が、当然に考えられるが、その役割を担ったのが誰かは、これまた、判然とはしない。

これらのことについて、上記の応挙書簡の「翻刻文B-1」の記載にある「金三百匹(注・疋) 〃 先生(注・応挙)/〃百匹(注・疋)応瑞子」の、この「応瑞子」、すなわち、「応挙嫡子 円山右近(応瑞)」が、その役割を担ったということは、この大乗寺客殿の一番中心となる「仏間」、さには、北側の庭の鯉池に面しての「鯉の間」に「遊鯉図襖」を描いたことなどからして、当然に考えられることであろう。

ここで、天明八年(一七八八)の「天明の大火」により、天明七年(一七八七)に完成している前期の作品と寛政七年(一七九五)に完成を見た後期の作品と二分されるが、後期の作品としては、「孔雀の間」の「松に孔雀図」(応挙)、「農業の間」の「四季耕作図」(呉俊)、「鴨の間」の「梅花遊禽図」(源琦)、そして、「猿の間」の「群猿図」(芦雪)などのようである。

さらに、冒頭の「蓮池図」(応瑞筆)に関連して、「仏間前面の障子の腰張りには、仏間側には蓮が、又、隣接する孔雀の間側には睡蓮が描かれ、水景のイメージで連続するように工夫されている」など、実に、精緻な組み合わせが成されており、応挙と応挙工房の面々が、いかに、この大乗寺の障壁画に真正面から取り組んでいるかの、その一端が垣間見えるようである。

補記一 応挙と大乗寺について

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_05.html

第5話. 応挙と大乗寺

行基菩薩が開祖であるといわれる大乗寺であるが、江戸中期になって現在の客殿が再建されている。時代の趨勢からか再建以前はさびれた寺であったようである。密蔵、密英 両上人の努力で現在の寺の姿になったといわれている。大乗寺再建の普請が始まった翌年の天明7年(1787年)に大乗寺の密英上人自身が京都に出かけ、応挙に襖絵の依頼をしている。その時応挙が大乗寺と交わした書簡が発見されており、そこには「棟梁円山応挙、嶋田主計四位元直、蕪村高弟呉月溪(呉春)、応挙門人山本數馬(山本守礼)、同秀権九郎(秀雪亭)、応挙嫡子円山右近(応瑞)」と6人の絵師の名が記されている。当初はこの6名で大乗寺の仕事にとりかかったのだろう。応挙を棟梁としその他の絵師を画工としているところからしても、応挙がプロデューサー的役割であったことが想像できる。嶋田元直は官位をもった応挙の門弟であったという。この花鳥画で当時人気が高かった絵師の絵が、現在の大乗寺に残されていないのは残念なことである。(大乗寺を知る その9を参照) 呉春の名に蕪村高弟と付けていることから、応挙が蕪村を尊敬していたことや、呉春が他の門人と違って、あくまで蕪村の弟子であり応挙門下では客人的な扱いの門人であったことを物語っている。大乗寺には呉春の描いた部屋が二間ある。最初に描いた襖絵は蕪村ふうの文人画であり、7年後に描いた襖絵は応挙の影響の濃いものであるところから、呉春が文人画から応挙の影響下に入り画風を変え、円山四条派と称されるまでの両極が見てとれる貴重な例といわれている。山本守礼はこのとき36歳で呉春とほぼ同年代であり、秀雪亭については詳細不明である。応挙嫡子応瑞は21歳での参加である。

大乗寺の障壁画制作にあたって、密蔵上人と応挙の間でどのような話があったのかは記録にはないが、大乗寺客殿を宗教的空間ととらえ、立体曼荼羅の障壁画による具現化という構想はどのようにして生れたのだろう。根拠はないが、二人の間でそれほど詰めた話はなかったのではないかと想像する。話し合いの中身はどれくらいの画料で描いてくれるかが主題であったのかもしれない。大乗寺再建に取り組んでいる密蔵上人の意を汲み応挙が構想を練りプランを立てたのではないか。大乗寺客殿の図面を眺めながら応挙の頭の中に立体曼荼羅として宗教的空間を構築するアイデアが浮かんだのかもしれない。装飾的な襖絵として満足させながらも、その裏に宗教的意味を隠しもたせ、それぞれの部屋ごとのテーマとなる画題を決め、絵師に部屋を割り振っていったのだろう。

客殿はその名の通り客を招くための施設であるがどの寺にもあるというものではないようだ。滋賀県の園城寺(三井寺)には初期の書院造りの典型であるとされる2つの客殿があるが、皇族を招くための施設でありいずれも絢爛な障壁画が描かれている。大乗寺の客殿はどのような役割をもっていたのだろうか?大乗寺の客殿は地方の寺としては大きいものであり、高野山金剛峰寺の縮小版となっているという。「山水の間」の構造(※1)などからの想像であるが、かなりの高位の人が定期的に訪れたのではないかと思われる。大乗寺の立地は当時出石藩の西のはずれにあり、天領や他藩のトビ地などもあって、公には微妙な地域であったという。そのためにも会合場所として身分の高い人の来訪にも備えた施設が必要であったのではないだろうか。しかし、大乗寺客殿は出石藩に頼ることなく、周辺の7カ村の協力で再建にあたったという。それにしても当時都で最も売れている絵師である応挙に寺の障壁画を依頼するについては、地方の寺としてのたいへんな決断であったであろう。それとも一部の話として伝わる応挙が幼いころ大乗寺の世話になった恩返し説が根拠なのであろうか。

再建され応挙一門の絵が収められた客殿はその規模と建物の構造と応挙の絵画による構成プランが一致して一大宗教的空間を構成するのである。様々の経緯から全ての絵が収められるまでに8年の歳月を要している。また再建当初の客殿には現存していない部屋がいくつかあり、それらの部屋にも障壁画が施されていたと思われ、部屋とともに絵も消失してしまっているのは残念なことである。(大乗寺を知る その9を参照)

※1 大乗寺客殿には一段高くなった上座が設けられ、上座へは鯉の間から入っていくことができ、鯉の間は高位な人物の控えの間としての役割をもっている。また上座の裏側に位置する藤の間は異変時に備えた武者が控える「武者隠し」の機能をもっている。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_06.html

第6話. 同じ絵を二度描いた応挙

応挙の絵には「遠目の絵」といって大きな部屋の障壁画など遠くから見るものは細かなところまで描き込まず、むしろ全体のバランスに神経を注ぎながら勢いで仕上げられた絵がある。それらの絵は精緻に描き込まれた絵とはまた違った趣で魅力のある作品となっている。大乗寺の「孔雀の間」はまさにその遠目の絵の手法で描かれている。応挙の円熟した晩年の筆技はひと筆ふた筆に点々点…でうねる松の木の幹や、孔雀の側の岩肌を見事に表現している。「松に孔雀図」を見ていると壮年期のものにはない独特の粗さというか急ぎのリズムのようなものが感じられ、それは手を抜いているというのではなく、強い精神性とどんどん先に走る完成へのイメージに 筆が必死で追いかけていくというふうで、なにやら急いでいる応挙が感じられるのである。「松に孔雀図」は金箔に墨のみで描かれており、そのストイックな色使いと応挙の切迫したとも見える筆使いとがあいまって、この間を他の部屋とは違った緊張感の漂うものにしている。応挙のこの急いでいるとも見える筆跡の背景を追ってみると、やはり応挙は急いでいたと思われるのである。

天明8年の冬、大乗寺のこの部屋に収められる「松に孔雀」の絵は応挙のアトリエである京都大雲院方丈でほぼ完成まぢかであったという。1月30日、些細な痴話喧嘩が発端であったといわれている。風の強い日であったらしい。冬の乾燥がいっそう条件を整えてしまったのかもしれない。加茂川団栗橋付近から出火した火の手はまたたく間に燃え広がり、御所にも及んで京都市中を焼き尽くしたといわれている。出火場所にちなんで「どんぐり焼け」とも呼ばれるこの天明の大火は、応挙のアトリエであった大雲院をも「松に孔雀図」とともに焼いてしまったのである。この火事で応挙がアトリエを失ったことは、避難を兼ねた仮のアトリエで呉春と寝食をともにし、この間に呉春は応挙の影響を大きく受けることとなっただとか、故郷に制作の場を求めて帰郷し、菩提寺である金剛寺に応挙の襖絵が現存するなどの結果を生むのであるが、大乗寺側は「松に孔雀図」の完成をその後7年間待たされることになる。応挙の事情を察して大乗寺の方も辛抱強く待っていたのかもしれないし、どうやら2度目の画料も支払っている様子である。

寛政7年(1795年)大乗寺障壁画第二次制作が始まり、応挙は二度目の「松に孔雀図」を、呉春は「四季耕作図」を源琦は「梅花遊禽図」を、芦雪は「群猿図」を制作するのである。この時応挙63歳、最初に描いた「松に孔雀図」から7年後であるが、この間の応挙の身体的衰えは否めず、61歳のときに病にかかり一旦回復するものの歩行も困難であり、視力も衰えていたというから、二度目の「松に孔雀の図」の制作は最後の力を振り絞っての大作ということになる。応挙自身最後の作品との思いがあったのかもしれない。大乗寺では正面向きの最も大きな部屋で仏様の前に広がる空間である。画題の孔雀は阿弥陀如来の乗り物でもある。どのような思いで制作をしていたのだろうか、現実に応挙はこの絵の完成後数ヶ月でこの世を去っている。「命あるうちの完成を…」の思いは知らずうちにも筆を走らせたのではないか。一枚でも多くを…の思いもこの時期の応挙にはあったのかもしれない。

遠目の絵という制作技法だけではなく、何かに追われるふうにも見える大乗寺「松に孔雀図」の筆跡には、急ぎの理由があったのである。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_07.html

第7話. 応挙没

応挙は寛政7年(1795年)7月17日に没している。大乗寺「松に孔雀図」を完成してのち3ヶ月後のことである。普通の画家ならば「松に孔雀図」が絶筆というところであるが、「松に孔雀図」を4月に完成させて後も保津川図屏風や備前瑜伽山寺の竹鶏図襖を描いている。晩年は目を患い歩行も困難であったと伝えられる一方、驚くばかりの多忙である。竹鶏図には落款を入れることができなかったという。

応挙の墓

京都、四条大宮より京福電鉄嵐山線に乗る。太秦(うずまさ)で降りると目前に広隆寺の山門がそびえ立つ。広隆寺は弥勒菩薩で有名な寺である。広隆寺の東側の道を少し入ったところに悟真寺がある。寺の経営する幼稚園の方が目立つが、その奥が寺である。応挙の墓はこの悟真寺にある。寺の人が墓に案内してくれた。寺は当初四条大宮にあったのを昭和の時代になって現在の場所に移転したという。そう大きくはない墓地である。まとまった区画の中に円山家各代の墓石が並べられている。正面に応挙の墓を中心に5基の墓が並んでおり、向かって右隣に応瑞、さらにその右に応立、向かって左側には応震、応誠と並んでいる。応挙を一世とするならば向かって右に二世応瑞、左に三世応震にはさまれ、さらにその外側に四世応立、五世応誠の墓があるという配置である。応挙の墓には屋根が付けられており、覗き込むようにして墓碑の文字を見る。「源応挙墓」と刻まれている。光格天皇の弟である妙法院宮真仁法親王の筆と伝えられているが、楷書に近い筆跡である。墓碑の裏には「寛政七年乙卯(きのとう)七月十七日卒」とある。応挙の法名は「円誉無三一妙居士」とする資料と「円誉無之一居士」とするものがあり、墓石に手がかりを求めるがわからず。寺に確かめてみるが墓を預かっているだけで過去帳などはないということであった。ゆかりの寺に多くの絵を遺している応挙であるが悟真寺に応挙の絵は1枚もないとのこと。「当寺に1枚でもあればねえ……」と案内の女性の言葉が残る。

応挙の没年、寛政7年(1795年)は前年よりこの年にかけて写楽が役者絵を描いた時期でもあり、この時代の人の多彩な能力と実行力には舌を巻くばかりである。

応挙の宅址

京都四条通南側の堺町との角から少し東側のところに応挙宅址の碑がある。繁華街のビルの影に石碑があり解説文が掲げられている。

「応挙は享保十八年(1733年)に生まれ、十七歳のとき京に出て…中略 この地に居をかまえたのは若い頃近くの四条道場金蓮寺(こんれんじ)の境内に借家住まいをしていた関係であろうか?…中略 寛政五年(1793年)病にかかり間もなく回復したがその後は歩行の自由を欠き視力も衰えた。それにもかかわらず毎年伏見の梅渓(うめだに)に梅を見に行くのを楽しみとしていた。…」

応挙宅址

四条通堺町東入ル南側 立売中之町

とある。

明和5年(1768年)の平安人物志には「四条麩屋町東入ルに住む」と書かれている。このとき応挙は36歳である。四条通堺町と四条麩屋町はさほど離れていないから、近いところで居を移していたことになる。門下の弟子も多く多忙な応挙には京の中心地での住まいが欠かせなかったのかもしれない。また応挙自身このあたりでの暮らしを好んでいたとも思える。アトリエとしていた大雲院も近い場所である。

大雲院址

応挙は大雲院という寺をアトリエとしていた。大雲院は天正15年(1587年)本能寺で死を遂げた織田信長・信忠父子を弔うため、命をうけた貞安上人により烏丸御池に創建したといわれている。信忠の法名からとって大雲院の名になったという。天正18年(1590年)豊臣秀吉による「町割り」(京都市街地の再編成)で寺町四条下がるに移転し、敷地も広大になったようである。天皇から勅額を下賜される京洛でも有数の寺社であったらしい。どういう経緯で応挙が大雲院を制作の場としたのかはよくわからないが、応挙の住居に近く便利であったと思われる。天明の大火では大雲院にも火が及び完成間近の「松に孔雀図」もろとも焼けてしまっている。(参照 第6話 同じ絵を二度描いた応挙) 応挙の画績に大雲院の果たした役割は測りしれなく大きい。応挙の作品の大きなものは当時の一般住居での制作は困難とも思われ、寺の広い方丈で制作されたのであれば納得がいく。明治22年の第1回京都市市議会は大雲院で開かれたというから近代まで地域にも貢献度の大きい寺であったようである。四条通り界隈の商業地としての発展にともない昭和48年(1973年)東山に移転し、四条寺町の大雲院跡地は高島屋京都店に隣接する駐車場となっており、小さな記念碑があるのみである。

応瑞筆「蓮池図」(「仏間」北側襖二面)

応瑞筆「蓮池図」(「仏間」南側襖二面)

【 蓮池図 円山応瑞筆

仏間は客殿の中央に位置し、仏間に描かれた蓮池の図は浄土の蓮池をイメージさせる。この蓮池の図に囲まれる中に、本尊の十一面観音が安置されており、静かな水景に蓮が点在して、白い花を虚らかに咲かせている様が、平明な作風で描かれている。

輪郭を用いない付立描写による写生的な表現は、応挙の生み出したもので、息子応瑞はその表現形式を既に、充分に修得していることが理解される。仏間前面の障子の腰張りには、仏間側には蓮が、又、隣接する孔雀の間側には睡蓮が描かれ、水景のイメージで連続するように工夫されている。 】(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収「仏間」)

応瑞は、明和三年(一七六六)の生まれ、応挙の後を継いで、円山派二代目となる応挙の嫡子で継承者である。通称は、卯三郎、右近、応挙没後は父と同じ主水を襲名する(応瑞は応挙の長男と次男との二説があるが、『別冊太陽 円山応挙』所収「円山四条派系図」により次男の後継子と解したい)。

そして、天明七年(一七八七)、二十二歳の時の、この大乗寺障障壁画参加(「仏間」「鯉の間」)が、応瑞の、「応挙後継子」としての、今日確認できるデビュー作品と解したい。

応挙書簡(大乗寺文書)天明七年(一七八七)・天明四年(辰・一七八四)原文

上記の翻刻文(右側から二十六行)→翻刻文A

上記の翻刻文(二十七行から四十六行(B-1)と四十七行から五十一行(B-2))→翻刻文B

上記の応挙書簡(原文)は、翻刻文(AとB)を見ると、「天明七年丁末(一七八七)五月十五日」が最初に出て来て、末尾が「辰(天明四年=一七八四)九月十九日」と、これは、後に、その書簡などの期日を考慮せずに、「費用覚書」などに関する文書を合筆したもののように思われる。

この文書に出て来る「日付」に関することを列記すると次のとおりとなる。

天明七年丁未 → 天明七(丁未)年(一七八七)

天明八申 → 天明八(戌申)年(一七八八)

寛政元酉 → 寛政元(己酉)年(一七八九)

辰九月 → 天明四(甲辰)年(一七八四)

この応挙書簡(大乗寺文書)を、内容的に見ると、「翻刻文A」(天明七年・一七八七)と「翻刻文B-1」(天明八年・一七八八、寛政元年・一七八九)、そして、「翻刻文B-2」(天明四年・一七八四)の三区分に分かられるように思われる。

この応挙書簡で、応瑞に関しては、「翻刻文A」中に「応挙門人 嫡子 円山右近」と「翻刻文B-1」中に「金 百匹 応瑞子」と二か所に出て来る。

ここで、特記して置きたいことは、天明八年(一七八八)一月(一七八八年三月)に、いわゆる、「天明の大火」があり、京都市街の八割以上が灰燼に帰し、この応挙書簡に出て来る応挙がアトリエとして使用していた「大雲院」(四条寺町)も当時の四条堺町東入町の応挙宅も焼失してしまったということである。

この時に、完成直前の、孔雀の間に描いた「松に孔雀図」は焼失して、先に紹介した「大乗寺(その一 松孔雀図襖)」の「松孔雀図襖」は、応挙が他界する三カ月前の、寛政七年(一七九五)に、再度制作したものだということなのである。

また、上記の応挙書簡(大乗寺文書)は、大乗寺側で保管されていたものであって、例えば、ここに記されている「費用覚書」が、当時の応挙、そして、応挙工房の「画代」などを意味するものではなく、材料費や表具師などの手間賃などの、大乗寺が出費した「費用覚書」なのであろう。

即ち、『本朝画人伝(村松梢風著)巻一』所収「円山応挙」などにおいて、「(大乗寺の密英上人への報恩の為)、全部の画の寄進を申し出た」のとおり無料で請け負い、それに対し、大乗寺側としては、その折々に、好意的な謝礼や必要経費などを応挙に進呈していたと解するのが、この応挙書簡(大乗寺文書)の意味するものと解したい。

その上で、上記の書簡(翻刻文A)の「張附畫箋紙/雑用手間代/金十両/表具張附司/荘兵衛/画工六人」の、この、「金十両」というのは、表具師の「荘兵衛」に払われたもので、その後に続く「画工六人」分の「画料」などは含まれていないのであろう。

この表具師の「荘兵衛」が、応挙工房出入りの京都の表具師なのか、それとも、大乗寺出入りの但馬香住の表具師なのかは定かではないが、他の大乗寺文書などを見ると、応挙側の細かい指示などの書簡もあり、後者の地元の香住関係の表具師のように思われる。

そして、これらの大乗寺障壁画というのは、応挙側は京都で襖絵などを制作し、現地(香住)で表具師などが指示書に従って表装などを仕上げるというシステムを取っており、この種の作業の場合、現地の表具師や建具師の役割というのは、非常に大きいものがあろう。

それはそれとして、このような大乗寺障壁画の制作過程において、その時折に現地などに赴いて、表具師や建具師に指導や指示などをし、さらに、その仕上がりの具合などを確認する、いわゆる、応挙の名代のような役割を担った者が、当然に考えられるが、その役割を担ったのが誰かは、これまた、判然とはしない。

これらのことについて、上記の応挙書簡の「翻刻文B-1」の記載にある「金三百匹(注・疋) 〃 先生(注・応挙)/〃百匹(注・疋)応瑞子」の、この「応瑞子」、すなわち、「応挙嫡子 円山右近(応瑞)」が、その役割を担ったということは、この大乗寺客殿の一番中心となる「仏間」、さには、北側の庭の鯉池に面しての「鯉の間」に「遊鯉図襖」を描いたことなどからして、当然に考えられることであろう。

ここで、天明八年(一七八八)の「天明の大火」により、天明七年(一七八七)に完成している前期の作品と寛政七年(一七九五)に完成を見た後期の作品と二分されるが、後期の作品としては、「孔雀の間」の「松に孔雀図」(応挙)、「農業の間」の「四季耕作図」(呉俊)、「鴨の間」の「梅花遊禽図」(源琦)、そして、「猿の間」の「群猿図」(芦雪)などのようである。

さらに、冒頭の「蓮池図」(応瑞筆)に関連して、「仏間前面の障子の腰張りには、仏間側には蓮が、又、隣接する孔雀の間側には睡蓮が描かれ、水景のイメージで連続するように工夫されている」など、実に、精緻な組み合わせが成されており、応挙と応挙工房の面々が、いかに、この大乗寺の障壁画に真正面から取り組んでいるかの、その一端が垣間見えるようである。

補記一 応挙と大乗寺について

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_05.html

第5話. 応挙と大乗寺

行基菩薩が開祖であるといわれる大乗寺であるが、江戸中期になって現在の客殿が再建されている。時代の趨勢からか再建以前はさびれた寺であったようである。密蔵、密英 両上人の努力で現在の寺の姿になったといわれている。大乗寺再建の普請が始まった翌年の天明7年(1787年)に大乗寺の密英上人自身が京都に出かけ、応挙に襖絵の依頼をしている。その時応挙が大乗寺と交わした書簡が発見されており、そこには「棟梁円山応挙、嶋田主計四位元直、蕪村高弟呉月溪(呉春)、応挙門人山本數馬(山本守礼)、同秀権九郎(秀雪亭)、応挙嫡子円山右近(応瑞)」と6人の絵師の名が記されている。当初はこの6名で大乗寺の仕事にとりかかったのだろう。応挙を棟梁としその他の絵師を画工としているところからしても、応挙がプロデューサー的役割であったことが想像できる。嶋田元直は官位をもった応挙の門弟であったという。この花鳥画で当時人気が高かった絵師の絵が、現在の大乗寺に残されていないのは残念なことである。(大乗寺を知る その9を参照) 呉春の名に蕪村高弟と付けていることから、応挙が蕪村を尊敬していたことや、呉春が他の門人と違って、あくまで蕪村の弟子であり応挙門下では客人的な扱いの門人であったことを物語っている。大乗寺には呉春の描いた部屋が二間ある。最初に描いた襖絵は蕪村ふうの文人画であり、7年後に描いた襖絵は応挙の影響の濃いものであるところから、呉春が文人画から応挙の影響下に入り画風を変え、円山四条派と称されるまでの両極が見てとれる貴重な例といわれている。山本守礼はこのとき36歳で呉春とほぼ同年代であり、秀雪亭については詳細不明である。応挙嫡子応瑞は21歳での参加である。

大乗寺の障壁画制作にあたって、密蔵上人と応挙の間でどのような話があったのかは記録にはないが、大乗寺客殿を宗教的空間ととらえ、立体曼荼羅の障壁画による具現化という構想はどのようにして生れたのだろう。根拠はないが、二人の間でそれほど詰めた話はなかったのではないかと想像する。話し合いの中身はどれくらいの画料で描いてくれるかが主題であったのかもしれない。大乗寺再建に取り組んでいる密蔵上人の意を汲み応挙が構想を練りプランを立てたのではないか。大乗寺客殿の図面を眺めながら応挙の頭の中に立体曼荼羅として宗教的空間を構築するアイデアが浮かんだのかもしれない。装飾的な襖絵として満足させながらも、その裏に宗教的意味を隠しもたせ、それぞれの部屋ごとのテーマとなる画題を決め、絵師に部屋を割り振っていったのだろう。

客殿はその名の通り客を招くための施設であるがどの寺にもあるというものではないようだ。滋賀県の園城寺(三井寺)には初期の書院造りの典型であるとされる2つの客殿があるが、皇族を招くための施設でありいずれも絢爛な障壁画が描かれている。大乗寺の客殿はどのような役割をもっていたのだろうか?大乗寺の客殿は地方の寺としては大きいものであり、高野山金剛峰寺の縮小版となっているという。「山水の間」の構造(※1)などからの想像であるが、かなりの高位の人が定期的に訪れたのではないかと思われる。大乗寺の立地は当時出石藩の西のはずれにあり、天領や他藩のトビ地などもあって、公には微妙な地域であったという。そのためにも会合場所として身分の高い人の来訪にも備えた施設が必要であったのではないだろうか。しかし、大乗寺客殿は出石藩に頼ることなく、周辺の7カ村の協力で再建にあたったという。それにしても当時都で最も売れている絵師である応挙に寺の障壁画を依頼するについては、地方の寺としてのたいへんな決断であったであろう。それとも一部の話として伝わる応挙が幼いころ大乗寺の世話になった恩返し説が根拠なのであろうか。

再建され応挙一門の絵が収められた客殿はその規模と建物の構造と応挙の絵画による構成プランが一致して一大宗教的空間を構成するのである。様々の経緯から全ての絵が収められるまでに8年の歳月を要している。また再建当初の客殿には現存していない部屋がいくつかあり、それらの部屋にも障壁画が施されていたと思われ、部屋とともに絵も消失してしまっているのは残念なことである。(大乗寺を知る その9を参照)

※1 大乗寺客殿には一段高くなった上座が設けられ、上座へは鯉の間から入っていくことができ、鯉の間は高位な人物の控えの間としての役割をもっている。また上座の裏側に位置する藤の間は異変時に備えた武者が控える「武者隠し」の機能をもっている。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_06.html

第6話. 同じ絵を二度描いた応挙

応挙の絵には「遠目の絵」といって大きな部屋の障壁画など遠くから見るものは細かなところまで描き込まず、むしろ全体のバランスに神経を注ぎながら勢いで仕上げられた絵がある。それらの絵は精緻に描き込まれた絵とはまた違った趣で魅力のある作品となっている。大乗寺の「孔雀の間」はまさにその遠目の絵の手法で描かれている。応挙の円熟した晩年の筆技はひと筆ふた筆に点々点…でうねる松の木の幹や、孔雀の側の岩肌を見事に表現している。「松に孔雀図」を見ていると壮年期のものにはない独特の粗さというか急ぎのリズムのようなものが感じられ、それは手を抜いているというのではなく、強い精神性とどんどん先に走る完成へのイメージに 筆が必死で追いかけていくというふうで、なにやら急いでいる応挙が感じられるのである。「松に孔雀図」は金箔に墨のみで描かれており、そのストイックな色使いと応挙の切迫したとも見える筆使いとがあいまって、この間を他の部屋とは違った緊張感の漂うものにしている。応挙のこの急いでいるとも見える筆跡の背景を追ってみると、やはり応挙は急いでいたと思われるのである。

天明8年の冬、大乗寺のこの部屋に収められる「松に孔雀」の絵は応挙のアトリエである京都大雲院方丈でほぼ完成まぢかであったという。1月30日、些細な痴話喧嘩が発端であったといわれている。風の強い日であったらしい。冬の乾燥がいっそう条件を整えてしまったのかもしれない。加茂川団栗橋付近から出火した火の手はまたたく間に燃え広がり、御所にも及んで京都市中を焼き尽くしたといわれている。出火場所にちなんで「どんぐり焼け」とも呼ばれるこの天明の大火は、応挙のアトリエであった大雲院をも「松に孔雀図」とともに焼いてしまったのである。この火事で応挙がアトリエを失ったことは、避難を兼ねた仮のアトリエで呉春と寝食をともにし、この間に呉春は応挙の影響を大きく受けることとなっただとか、故郷に制作の場を求めて帰郷し、菩提寺である金剛寺に応挙の襖絵が現存するなどの結果を生むのであるが、大乗寺側は「松に孔雀図」の完成をその後7年間待たされることになる。応挙の事情を察して大乗寺の方も辛抱強く待っていたのかもしれないし、どうやら2度目の画料も支払っている様子である。

寛政7年(1795年)大乗寺障壁画第二次制作が始まり、応挙は二度目の「松に孔雀図」を、呉春は「四季耕作図」を源琦は「梅花遊禽図」を、芦雪は「群猿図」を制作するのである。この時応挙63歳、最初に描いた「松に孔雀図」から7年後であるが、この間の応挙の身体的衰えは否めず、61歳のときに病にかかり一旦回復するものの歩行も困難であり、視力も衰えていたというから、二度目の「松に孔雀の図」の制作は最後の力を振り絞っての大作ということになる。応挙自身最後の作品との思いがあったのかもしれない。大乗寺では正面向きの最も大きな部屋で仏様の前に広がる空間である。画題の孔雀は阿弥陀如来の乗り物でもある。どのような思いで制作をしていたのだろうか、現実に応挙はこの絵の完成後数ヶ月でこの世を去っている。「命あるうちの完成を…」の思いは知らずうちにも筆を走らせたのではないか。一枚でも多くを…の思いもこの時期の応挙にはあったのかもしれない。

遠目の絵という制作技法だけではなく、何かに追われるふうにも見える大乗寺「松に孔雀図」の筆跡には、急ぎの理由があったのである。

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_07.html

第7話. 応挙没

応挙は寛政7年(1795年)7月17日に没している。大乗寺「松に孔雀図」を完成してのち3ヶ月後のことである。普通の画家ならば「松に孔雀図」が絶筆というところであるが、「松に孔雀図」を4月に完成させて後も保津川図屏風や備前瑜伽山寺の竹鶏図襖を描いている。晩年は目を患い歩行も困難であったと伝えられる一方、驚くばかりの多忙である。竹鶏図には落款を入れることができなかったという。

応挙の墓

京都、四条大宮より京福電鉄嵐山線に乗る。太秦(うずまさ)で降りると目前に広隆寺の山門がそびえ立つ。広隆寺は弥勒菩薩で有名な寺である。広隆寺の東側の道を少し入ったところに悟真寺がある。寺の経営する幼稚園の方が目立つが、その奥が寺である。応挙の墓はこの悟真寺にある。寺の人が墓に案内してくれた。寺は当初四条大宮にあったのを昭和の時代になって現在の場所に移転したという。そう大きくはない墓地である。まとまった区画の中に円山家各代の墓石が並べられている。正面に応挙の墓を中心に5基の墓が並んでおり、向かって右隣に応瑞、さらにその右に応立、向かって左側には応震、応誠と並んでいる。応挙を一世とするならば向かって右に二世応瑞、左に三世応震にはさまれ、さらにその外側に四世応立、五世応誠の墓があるという配置である。応挙の墓には屋根が付けられており、覗き込むようにして墓碑の文字を見る。「源応挙墓」と刻まれている。光格天皇の弟である妙法院宮真仁法親王の筆と伝えられているが、楷書に近い筆跡である。墓碑の裏には「寛政七年乙卯(きのとう)七月十七日卒」とある。応挙の法名は「円誉無三一妙居士」とする資料と「円誉無之一居士」とするものがあり、墓石に手がかりを求めるがわからず。寺に確かめてみるが墓を預かっているだけで過去帳などはないということであった。ゆかりの寺に多くの絵を遺している応挙であるが悟真寺に応挙の絵は1枚もないとのこと。「当寺に1枚でもあればねえ……」と案内の女性の言葉が残る。

応挙の没年、寛政7年(1795年)は前年よりこの年にかけて写楽が役者絵を描いた時期でもあり、この時代の人の多彩な能力と実行力には舌を巻くばかりである。

応挙の宅址

京都四条通南側の堺町との角から少し東側のところに応挙宅址の碑がある。繁華街のビルの影に石碑があり解説文が掲げられている。

「応挙は享保十八年(1733年)に生まれ、十七歳のとき京に出て…中略 この地に居をかまえたのは若い頃近くの四条道場金蓮寺(こんれんじ)の境内に借家住まいをしていた関係であろうか?…中略 寛政五年(1793年)病にかかり間もなく回復したがその後は歩行の自由を欠き視力も衰えた。それにもかかわらず毎年伏見の梅渓(うめだに)に梅を見に行くのを楽しみとしていた。…」

応挙宅址

四条通堺町東入ル南側 立売中之町

とある。

明和5年(1768年)の平安人物志には「四条麩屋町東入ルに住む」と書かれている。このとき応挙は36歳である。四条通堺町と四条麩屋町はさほど離れていないから、近いところで居を移していたことになる。門下の弟子も多く多忙な応挙には京の中心地での住まいが欠かせなかったのかもしれない。また応挙自身このあたりでの暮らしを好んでいたとも思える。アトリエとしていた大雲院も近い場所である。

大雲院址

応挙は大雲院という寺をアトリエとしていた。大雲院は天正15年(1587年)本能寺で死を遂げた織田信長・信忠父子を弔うため、命をうけた貞安上人により烏丸御池に創建したといわれている。信忠の法名からとって大雲院の名になったという。天正18年(1590年)豊臣秀吉による「町割り」(京都市街地の再編成)で寺町四条下がるに移転し、敷地も広大になったようである。天皇から勅額を下賜される京洛でも有数の寺社であったらしい。どういう経緯で応挙が大雲院を制作の場としたのかはよくわからないが、応挙の住居に近く便利であったと思われる。天明の大火では大雲院にも火が及び完成間近の「松に孔雀図」もろとも焼けてしまっている。(参照 第6話 同じ絵を二度描いた応挙) 応挙の画績に大雲院の果たした役割は測りしれなく大きい。応挙の作品の大きなものは当時の一般住居での制作は困難とも思われ、寺の広い方丈で制作されたのであれば納得がいく。明治22年の第1回京都市市議会は大雲院で開かれたというから近代まで地域にも貢献度の大きい寺であったようである。四条通り界隈の商業地としての発展にともない昭和48年(1973年)東山に移転し、四条寺町の大雲院跡地は高島屋京都店に隣接する駐車場となっており、小さな記念碑があるのみである。

応挙工房周辺(大乗寺(その三 山水図)) [応挙]

その五 大乗寺(その三 山水図)

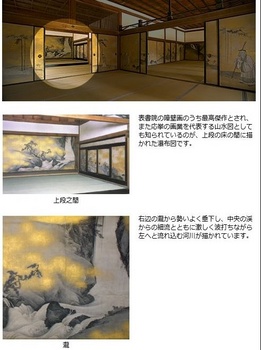

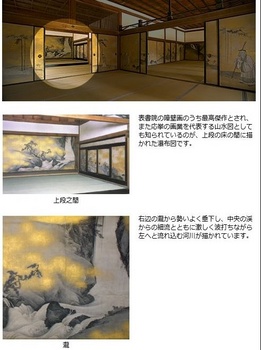

応挙筆「山水図襖」(「山水の間」西側四面、この裏面に「郭子儀の間」東四面)

各一八六・〇×一一五・〇cm 大乗寺(客殿山水の間)→A図

【 山水図 円山応挙筆

部屋の角に描かれた高山より流れ落ちる滝が流れとなって里を潤し、大河となって海に注がれるまでの様が描かれている本図は、正面から見ても側面から見ても、画中に遠景まで続く奥深い空間が感じられる構成となっている。仏教上の方位では、十一面観音の西側に位置する部屋であることから、西方世界を守護する広目天の美の世界を、美しい風景でイメージさせたとも解釈されている。床の間には正面から見た時と、左右が見た時と、それぞれ異なる風景になるよう描かれた一種のだまし絵があり、違い棚の天袋には、桃、枇杷、柘榴、葡萄という、当時は仙菓といわれた果物が描かれている。 】(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収「山水の間」)

この画面(A図)の左上の「天井に近いところに描かれた高山から流れ出た水は、右下の谷に注がれ、川となり一旦画面から消える。」その右下に隠れた川の流れは畳面をぐるっと廻り、今度は「南面右(B図の右側)の湖または内海に注がれる。」

応挙筆「山水図」(「山水の間」南面の襖・壁貼の内)→B図

そして、その内海は、上記(B図)のとおり日本海の「天の橋立(大乗寺東方50km)」のような入り江を経て、やがて海峡から広大な海につながっていく。

「この時海を眺める視点は、それまでの右西側画面(A図の「高い山の滝の流れが下流の川」と、正面南画面の「B図の高い山から内海の景」)で強調されていた上下の落差ではなく、広く水平に見渡す視点(B図の左端の敷居を基調とする)で描かれている。

応挙筆「山水図」(「山水の間」東面「床貼付」「壁貼付」の内)→C図

応挙筆「果子図」(天袋四面)(「山水の間」東面「床の間」の「天袋」)

この「山水の間」は「床の間」(東面)に面して一段高い床になっている「上座」があり、

「海の水平線は上座の一段高い床に座った人の視線に合わされて描かれている。」また、低い床に座った人からは、「高山は仰ぎ見るように描かれている。」

さらに、床の間の畳や床板を水面と見立てた構図となっている。夕暮れとともに畳の目が水面をおおう小波のように見える工夫や、床板に写る小島の楼閣はまさに明鏡止水の水面風景であるふうに見えるなど、さまざまな「空間マジック」「空間トリック」が随所に施されている。

そして、これらの「西側四面の襖絵(A図)」と「南側襖絵(二面・一面)・壁貼付絵(二面・一面)(B図)」と「東側の床の間・違い棚・天袋の床貼付絵(C図)」と一巡して、その北側(障子)を開けると、そこには、大乗寺から見下ろす眼下の日本海が見えるように工夫されているようである。

これは、補記一(山水の間)の解説文を見ながら、「大乗寺デジタルミュウジアム 」のそれぞれのバーチャル空間で、鑑賞していくと、これは、さながら、「デジタルミュウジアム 」の名に相応しいような思いを実感する。

さて、この「天袋」の右から「枇杷・桃・葡萄・柘榴」の、この「仙果」は応挙筆なのだが、さらに、「西側四面の襖絵(A図)」の上部の「小壁」(「欄間」と「襖」の間の小壁)

には、木下応受(応挙三男・木下家養子)筆の「遊亀図」が描かれている。

木下応受筆「遊亀図」紙本淡彩(山水の間)二面(襖四面=A図の上部)

同種のものが絵柄を変えて、「孔雀の間(二面)」・「郭子儀の間(四面)」にも描かれている。

補記一 山水の間

http://museum.daijyoji.or.jp/02kyaku/02kai/02_01_03k.html

山水図 円山応挙筆 天明7年[1787年]12月について

この部屋は大乗寺客殿の北側に位置した部屋であり、仏教上の方位で十一面観音の西側に位置し、西方世界を守護する広目天の存在を意味する部屋となっています。

位の高い人を迎えるための部屋で、床が一段高くなった座が用意されています。南側に隣接する「鯉の間」は控えの部屋としての役割をもち、東側の「藤の間」は要人を守る武者隠しとして設けられています。座には床の間と違い棚が設けられ、他の部屋に比べて造作に凝った部屋となっています。

山水図は深山幽谷から流れ落ちる水が滝となり川となって、大地を潤しながら大海へと注ぐ壮大な様を金箔地に墨で描いており、身分の高い人を迎える部屋らしく他の部屋に比べいっそう高潔な印象を与えます。この部屋の障壁画は高い場所を仰ぎ見る視点や低い場所を見下ろす視点、遠くを水平に見渡す視点と異なる視点を取り込みながら描かれています。

部屋の南西隅で襖が直角に接している部分の天井に近いところに描かれた高山から流れ出た水は、右下の谷に注がれ一旦画面から消えます。その右下に隠れた川の流れは畳面をぐるっと廻り、今度は南面右の湖または内海に注がれます。内海とすると天の橋立(大乗寺東方50km)のようにも見えます。やがて海峡から広大な海につながっています。この時海を眺める視点はそれまでの右側画面で強調されていた上下の落差ではなく、広く水平に見渡す視点で描かれていることがわかります。同時に大乗寺の北方にある日本海へと視線を導きます。低い床に座った人からは高山は仰ぎ見るように描かれており、また海の水平線は上座の一段高い床に座った人の視線に合わされて描かれています。このようにさまざまな視点のマジックを駆使して応挙はこの部屋を構成しているのです。

◆板や畳の面を水面と感じさせる巧みさ

この部屋の床の間や違い棚のあるところの壁面にも風景が描かれていますが、よく見ると床の間の畳や床板を水面と見立てた構図となっています。夕暮れとともに畳の目が水面をおおうさざ波のように見えたり、床板に写る小島の楼閣はまさに明鏡止水の水面風景であるふうに見えるなど、そこここに視覚のマジックを使った面白さが用意されています。

◆どちらから見てもきちんと繋がる構図

床の間と違い棚の部分の壁面はひとつの構図につながった絵柄となっています。床の間と違い棚の境に壁があって、その壁の両面にも山水の風景が描かれていますが、壁面が直角に接する部分には床の間の側から見ても、違い棚の側から見てもつながった構図となっています。

◆削られた柱

襖絵の表装をやり直した折、絵を内側に巻き込んだ部分が見つかりました。その隠されていた部分を出して新たに表装し直した結果、襖の幅が少し広くなってしまいました。その襖を入れるために柱の襖の入る部分を削って襖を収めています。山水の間には実際の太さよりも細く見える柱があるのです。

小壁 遊亀図 木下応受筆について

「山水の間」西面の欄間と長押の間に小壁があり、木下応受の筆になる遊亀図が描かれています。大乗寺の山号である「亀居山」に因んだ絵柄であるといわれており、悠然と浮かぶ亀の姿が高貴な部屋のゆったりした時間を演出しているようにも見えます。

◆欄間 透かし彫りについて

「芭蕉の間」(「郭子儀の間」)と「山水の間」の間

松林と月の絵柄です。松林は「波と獅子の欄間」と同様に天の橋立を連想させます。洗練された形に切り抜かれ、隣の部屋からの光に浮かび上がる効果を考えているようです。透過する光の強弱による影が様々に表情を変え、時々の浜辺の情景を想像させます。また木目が波紋状になっており、亀の遊ぶ池の水面に写った月と松林ともいわれ、小壁に対応させた絵柄となっています。

補記二 「空間芸術家でもあった応挙」と「絵画空間と現実空間の接点」

http://museum.daijyoji.or.jp/05temple/05_01.html

その1. 空間芸術家でもあった応挙

天明7年5月大乗寺普請を進める密英上人は上洛して応挙に会い、大乗寺の襖絵を依頼しています。応挙は密英上人の意を受けてこの障壁画空間のプランを練り、一門の絵師達に担当を割り振ったのでしょう。各部屋にテーマをもたせそれにあわせた画題を決めていったのではと思われます。画題の奥に隠された意味と、各部屋が構成する一大宗教空間のプランが応挙の頭の中にあったのでしょう。

部屋の位置や襖の開け閉め、座った時の視点の位置や現実空間との融合までを考え、それぞれの部屋の絵がつくり出すイメージと宗教的な思想空間を一致させ、立体曼荼羅を構成していく応挙は、絵師であると同時に空間芸術家としての能力も兼ね備えていたのです。

http://museum.daijyoji.or.jp/05temple/05_07.html

その7. 絵画空間と現実空間の接点

大乗寺は日本海に面した香美町香住区から内陸に少し入り、矢田川が大きくカーブを描く丘の上に建てられています。寺は東側の山を背に西向きに位置し、南方向には山岳修験道の行場(三川権現社)(注1)をもつ霊山三川山があります。また北方向には日本海に視界が大きく広がります。

客殿の西面にある「孔雀の間」の「松に孔雀図」は、ほぼ原寸大で松と孔雀が描かれています。部屋両端面襖に描かれた松の枝は前庭に向って伸び、視線を前庭にスムーズに導きます。この前庭には楠の巨木や松が植えられ絵画空間と現実空間との絶妙な一体感を意図して描かれているのです。

北面にある「山水の間」には三川山方向に描かれた深山からの渓流が、大乗寺前を流れる現実の矢田川となり、日本海方向にある大海に注ぐまでをテーマとした見事で壮大な風景絵巻が表現されています。

東方向にある「鯉の間」の前方には鯉池があり、襖に描かれた池の鯉と現実空間の鯉の棲む池との融合が意図されています。

また客殿2階に描かれた「群猿図」は三川山方向の面には山から下る猿を、日本海方向の面には海に戯れる猿の群れを描き、現実世界との関連が表現されています。

さらに「孔雀の間」と「芭蕉の間」の境の欄間には波に戯れる獅子が西向きで彫られ、西方浄土に向かう姿をを暗示しています。

このように、大乗寺客殿は個々の作品の芸術性を追求しているだけでなく、前庭と楠の巨木、三川山、日本海、矢田川、鯉池等の現実空間と絵画空間とがつながり融合することを目指したといえます。

さらに大乗寺客殿は現実空間と絵画空間を繋げ、自分自身(小宇宙)を球面状に広げ、最終的に自身が大宇宙そのものであるということ、また逆に大宇宙を収斂して自身の中に大宇宙を取り込む観想(心を集中して深く考えること)をして、本質的にマクロコスモス(大宇宙)とミクロコスモス(小宇宙、自分自身)が同一であることを知る(悟りを得る)ための密教の修行道場の空間としての機能も持っているのです。

注1 三川山の三川権現は大和の大峯山、伯奢の三徳山と並ぶ日本三大権現のひとつです。

http://museum.daijyoji.or.jp/05temple/05_08.html

その8. 大乗寺の隠された符丁

大乗寺の障壁画には様々の符丁が隠されています。その一部をご紹介しましょう。

(1) 日本海に視線を誘う

「山水の間」は山から落ちる渓流がやがて海に注ぐ過程をテーマに描かれています。川の流れは部屋をぐるりと廻って海に至るのですが、海は日本海に視線を誘うかのように客殿の北方向に広がって描かれているのです。

(2) 襖絵の背景と大乗寺の立地条件

客殿2階「猿の間」の「群猿図」の背景は北方向に海を南方向に山を描いています。大乗寺の立地は北に日本海を、南に三川山という立地であり、「群猿図」の猿が遊ぶ絵の背景は現実の風景に符丁を合わせています。

(3) 阿弥陀仏は孔雀に乗っている

仏間に安置された十一面観音の頭頂部の化仏(けぶつ)は阿弥陀如来です。阿弥陀仏の乗り物は孔雀であるので、仏間の前に位置する部屋に阿弥陀如来を象徴する孔雀が描かれているのです。

(4)「笑」は「竹」の下に「犬」

十一面観音の頭頂部の化仏のうち後頭部に位置する大笑面の方向に「狗子の間」があり、じゃれあう子犬が描かれています。「狗子の間」には竹の下に犬を描いた絵柄があり、これは漢字の「笑」を意味して大笑面に符丁を合わせたものであり、隠された意味を含ませて描かれていると考えられています。

(5) 欄間の獅子も西を向く(注「芭蕉の間」=「郭子儀の間」)

「孔雀の間」「芭蕉の間」の間に欄間があり波に戯れる獅子が透かし彫りされています。獅子は西方向に向いており、仏間の十一面観音菩薩像も西に向いて安置されていることから、欄間の獅子も西方極楽浄土を暗示しているのです。

(6) 亀居山だから亀を描く

「孔雀の間」「芭蕉の間」「山水の間」と応挙の手がけた間の小壁には亀のが描かれています。(木下応受筆)これは大乗寺の山号が亀居山であることにちなんでいます。寺の山号を描いていることから応挙の描いた3部屋は客殿の中でも重要な部屋であったことがわかります。

(7) 燕が高く飛ぶ絵柄の意味

「農業の間」の小壁の「飛燕図」(山跡鶴嶺筆)は高く飛ぶ燕の姿が描かれており、「農業の間」「使者の間」「禿山の間」の順に襖の絵柄が平地→山の登り口→山頂と高くなっていく意味と符丁を合わせているかのように描かれているのです。

(8) 欄間の絵柄が意味するもの(注「芭蕉の間」=「郭子儀の間」)

「孔雀の間」と「芭蕉の間」の間の欄間の絵柄は波に遊ぶ獅子で、「芭蕉の間」と「山水の間」の間の欄間は松林と月の絵柄です。獅子を台座にする仏は大日如来か文殊で、天橋立の近くに文殊という地名もあり、獅子や波と松林の絵柄は天橋立をイメージさせているのではないかと思われます。

(9) 隣室へ意味をつなぐ

「農業の間」「使者の間」「禿山の間」の絵柄に平地→山の登り口→山頂と高くなっていく意味を持たせていたり、「猿の間」は山から海への地形を背景に描きながら山方向の隣室は「鴨の間」で山中の池に遊ぶ鴨が描かれるなど、隣室へのつながりを意図した画題を選んでいます。これは絵師がそれぞれを描く以前に誰かが計画を立てプロデュースしたと考えられ、応挙の棟梁としての側面がうかがえるのです。

(10)つながっている絵画の世界と実風景

「孔雀の間」に描かれた孔雀や松はほぼ原寸大で、前庭の方向に伸びた松の枝はまるで前庭に植えられた現実の木の枝と見まがうばかりに描かれています。また、「鯉の間」は応瑞が水に泳ぐ鯉を幻想的なタッチで描いていますが、「鯉の間」の前庭には池があり本物の鯉が泳いでいるのです。このように絵画の世界と現実風景との融合が意図されているのです。

応挙筆「山水図襖」(「山水の間」西側四面、この裏面に「郭子儀の間」東四面)

各一八六・〇×一一五・〇cm 大乗寺(客殿山水の間)→A図

【 山水図 円山応挙筆

部屋の角に描かれた高山より流れ落ちる滝が流れとなって里を潤し、大河となって海に注がれるまでの様が描かれている本図は、正面から見ても側面から見ても、画中に遠景まで続く奥深い空間が感じられる構成となっている。仏教上の方位では、十一面観音の西側に位置する部屋であることから、西方世界を守護する広目天の美の世界を、美しい風景でイメージさせたとも解釈されている。床の間には正面から見た時と、左右が見た時と、それぞれ異なる風景になるよう描かれた一種のだまし絵があり、違い棚の天袋には、桃、枇杷、柘榴、葡萄という、当時は仙菓といわれた果物が描かれている。 】(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収「山水の間」)

この画面(A図)の左上の「天井に近いところに描かれた高山から流れ出た水は、右下の谷に注がれ、川となり一旦画面から消える。」その右下に隠れた川の流れは畳面をぐるっと廻り、今度は「南面右(B図の右側)の湖または内海に注がれる。」

応挙筆「山水図」(「山水の間」南面の襖・壁貼の内)→B図

そして、その内海は、上記(B図)のとおり日本海の「天の橋立(大乗寺東方50km)」のような入り江を経て、やがて海峡から広大な海につながっていく。

「この時海を眺める視点は、それまでの右西側画面(A図の「高い山の滝の流れが下流の川」と、正面南画面の「B図の高い山から内海の景」)で強調されていた上下の落差ではなく、広く水平に見渡す視点(B図の左端の敷居を基調とする)で描かれている。

応挙筆「山水図」(「山水の間」東面「床貼付」「壁貼付」の内)→C図

応挙筆「果子図」(天袋四面)(「山水の間」東面「床の間」の「天袋」)

この「山水の間」は「床の間」(東面)に面して一段高い床になっている「上座」があり、

「海の水平線は上座の一段高い床に座った人の視線に合わされて描かれている。」また、低い床に座った人からは、「高山は仰ぎ見るように描かれている。」

さらに、床の間の畳や床板を水面と見立てた構図となっている。夕暮れとともに畳の目が水面をおおう小波のように見える工夫や、床板に写る小島の楼閣はまさに明鏡止水の水面風景であるふうに見えるなど、さまざまな「空間マジック」「空間トリック」が随所に施されている。

そして、これらの「西側四面の襖絵(A図)」と「南側襖絵(二面・一面)・壁貼付絵(二面・一面)(B図)」と「東側の床の間・違い棚・天袋の床貼付絵(C図)」と一巡して、その北側(障子)を開けると、そこには、大乗寺から見下ろす眼下の日本海が見えるように工夫されているようである。

これは、補記一(山水の間)の解説文を見ながら、「大乗寺デジタルミュウジアム 」のそれぞれのバーチャル空間で、鑑賞していくと、これは、さながら、「デジタルミュウジアム 」の名に相応しいような思いを実感する。

さて、この「天袋」の右から「枇杷・桃・葡萄・柘榴」の、この「仙果」は応挙筆なのだが、さらに、「西側四面の襖絵(A図)」の上部の「小壁」(「欄間」と「襖」の間の小壁)

には、木下応受(応挙三男・木下家養子)筆の「遊亀図」が描かれている。

木下応受筆「遊亀図」紙本淡彩(山水の間)二面(襖四面=A図の上部)

同種のものが絵柄を変えて、「孔雀の間(二面)」・「郭子儀の間(四面)」にも描かれている。

補記一 山水の間

http://museum.daijyoji.or.jp/02kyaku/02kai/02_01_03k.html

山水図 円山応挙筆 天明7年[1787年]12月について

この部屋は大乗寺客殿の北側に位置した部屋であり、仏教上の方位で十一面観音の西側に位置し、西方世界を守護する広目天の存在を意味する部屋となっています。

位の高い人を迎えるための部屋で、床が一段高くなった座が用意されています。南側に隣接する「鯉の間」は控えの部屋としての役割をもち、東側の「藤の間」は要人を守る武者隠しとして設けられています。座には床の間と違い棚が設けられ、他の部屋に比べて造作に凝った部屋となっています。

山水図は深山幽谷から流れ落ちる水が滝となり川となって、大地を潤しながら大海へと注ぐ壮大な様を金箔地に墨で描いており、身分の高い人を迎える部屋らしく他の部屋に比べいっそう高潔な印象を与えます。この部屋の障壁画は高い場所を仰ぎ見る視点や低い場所を見下ろす視点、遠くを水平に見渡す視点と異なる視点を取り込みながら描かれています。

部屋の南西隅で襖が直角に接している部分の天井に近いところに描かれた高山から流れ出た水は、右下の谷に注がれ一旦画面から消えます。その右下に隠れた川の流れは畳面をぐるっと廻り、今度は南面右の湖または内海に注がれます。内海とすると天の橋立(大乗寺東方50km)のようにも見えます。やがて海峡から広大な海につながっています。この時海を眺める視点はそれまでの右側画面で強調されていた上下の落差ではなく、広く水平に見渡す視点で描かれていることがわかります。同時に大乗寺の北方にある日本海へと視線を導きます。低い床に座った人からは高山は仰ぎ見るように描かれており、また海の水平線は上座の一段高い床に座った人の視線に合わされて描かれています。このようにさまざまな視点のマジックを駆使して応挙はこの部屋を構成しているのです。

◆板や畳の面を水面と感じさせる巧みさ

この部屋の床の間や違い棚のあるところの壁面にも風景が描かれていますが、よく見ると床の間の畳や床板を水面と見立てた構図となっています。夕暮れとともに畳の目が水面をおおうさざ波のように見えたり、床板に写る小島の楼閣はまさに明鏡止水の水面風景であるふうに見えるなど、そこここに視覚のマジックを使った面白さが用意されています。

◆どちらから見てもきちんと繋がる構図

床の間と違い棚の部分の壁面はひとつの構図につながった絵柄となっています。床の間と違い棚の境に壁があって、その壁の両面にも山水の風景が描かれていますが、壁面が直角に接する部分には床の間の側から見ても、違い棚の側から見てもつながった構図となっています。

◆削られた柱

襖絵の表装をやり直した折、絵を内側に巻き込んだ部分が見つかりました。その隠されていた部分を出して新たに表装し直した結果、襖の幅が少し広くなってしまいました。その襖を入れるために柱の襖の入る部分を削って襖を収めています。山水の間には実際の太さよりも細く見える柱があるのです。

小壁 遊亀図 木下応受筆について

「山水の間」西面の欄間と長押の間に小壁があり、木下応受の筆になる遊亀図が描かれています。大乗寺の山号である「亀居山」に因んだ絵柄であるといわれており、悠然と浮かぶ亀の姿が高貴な部屋のゆったりした時間を演出しているようにも見えます。

◆欄間 透かし彫りについて

「芭蕉の間」(「郭子儀の間」)と「山水の間」の間

松林と月の絵柄です。松林は「波と獅子の欄間」と同様に天の橋立を連想させます。洗練された形に切り抜かれ、隣の部屋からの光に浮かび上がる効果を考えているようです。透過する光の強弱による影が様々に表情を変え、時々の浜辺の情景を想像させます。また木目が波紋状になっており、亀の遊ぶ池の水面に写った月と松林ともいわれ、小壁に対応させた絵柄となっています。

補記二 「空間芸術家でもあった応挙」と「絵画空間と現実空間の接点」

http://museum.daijyoji.or.jp/05temple/05_01.html

その1. 空間芸術家でもあった応挙

天明7年5月大乗寺普請を進める密英上人は上洛して応挙に会い、大乗寺の襖絵を依頼しています。応挙は密英上人の意を受けてこの障壁画空間のプランを練り、一門の絵師達に担当を割り振ったのでしょう。各部屋にテーマをもたせそれにあわせた画題を決めていったのではと思われます。画題の奥に隠された意味と、各部屋が構成する一大宗教空間のプランが応挙の頭の中にあったのでしょう。

部屋の位置や襖の開け閉め、座った時の視点の位置や現実空間との融合までを考え、それぞれの部屋の絵がつくり出すイメージと宗教的な思想空間を一致させ、立体曼荼羅を構成していく応挙は、絵師であると同時に空間芸術家としての能力も兼ね備えていたのです。

http://museum.daijyoji.or.jp/05temple/05_07.html

その7. 絵画空間と現実空間の接点

大乗寺は日本海に面した香美町香住区から内陸に少し入り、矢田川が大きくカーブを描く丘の上に建てられています。寺は東側の山を背に西向きに位置し、南方向には山岳修験道の行場(三川権現社)(注1)をもつ霊山三川山があります。また北方向には日本海に視界が大きく広がります。

客殿の西面にある「孔雀の間」の「松に孔雀図」は、ほぼ原寸大で松と孔雀が描かれています。部屋両端面襖に描かれた松の枝は前庭に向って伸び、視線を前庭にスムーズに導きます。この前庭には楠の巨木や松が植えられ絵画空間と現実空間との絶妙な一体感を意図して描かれているのです。

北面にある「山水の間」には三川山方向に描かれた深山からの渓流が、大乗寺前を流れる現実の矢田川となり、日本海方向にある大海に注ぐまでをテーマとした見事で壮大な風景絵巻が表現されています。

東方向にある「鯉の間」の前方には鯉池があり、襖に描かれた池の鯉と現実空間の鯉の棲む池との融合が意図されています。

また客殿2階に描かれた「群猿図」は三川山方向の面には山から下る猿を、日本海方向の面には海に戯れる猿の群れを描き、現実世界との関連が表現されています。

さらに「孔雀の間」と「芭蕉の間」の境の欄間には波に戯れる獅子が西向きで彫られ、西方浄土に向かう姿をを暗示しています。

このように、大乗寺客殿は個々の作品の芸術性を追求しているだけでなく、前庭と楠の巨木、三川山、日本海、矢田川、鯉池等の現実空間と絵画空間とがつながり融合することを目指したといえます。

さらに大乗寺客殿は現実空間と絵画空間を繋げ、自分自身(小宇宙)を球面状に広げ、最終的に自身が大宇宙そのものであるということ、また逆に大宇宙を収斂して自身の中に大宇宙を取り込む観想(心を集中して深く考えること)をして、本質的にマクロコスモス(大宇宙)とミクロコスモス(小宇宙、自分自身)が同一であることを知る(悟りを得る)ための密教の修行道場の空間としての機能も持っているのです。

注1 三川山の三川権現は大和の大峯山、伯奢の三徳山と並ぶ日本三大権現のひとつです。

http://museum.daijyoji.or.jp/05temple/05_08.html

その8. 大乗寺の隠された符丁

大乗寺の障壁画には様々の符丁が隠されています。その一部をご紹介しましょう。

(1) 日本海に視線を誘う

「山水の間」は山から落ちる渓流がやがて海に注ぐ過程をテーマに描かれています。川の流れは部屋をぐるりと廻って海に至るのですが、海は日本海に視線を誘うかのように客殿の北方向に広がって描かれているのです。

(2) 襖絵の背景と大乗寺の立地条件

客殿2階「猿の間」の「群猿図」の背景は北方向に海を南方向に山を描いています。大乗寺の立地は北に日本海を、南に三川山という立地であり、「群猿図」の猿が遊ぶ絵の背景は現実の風景に符丁を合わせています。

(3) 阿弥陀仏は孔雀に乗っている

仏間に安置された十一面観音の頭頂部の化仏(けぶつ)は阿弥陀如来です。阿弥陀仏の乗り物は孔雀であるので、仏間の前に位置する部屋に阿弥陀如来を象徴する孔雀が描かれているのです。

(4)「笑」は「竹」の下に「犬」

十一面観音の頭頂部の化仏のうち後頭部に位置する大笑面の方向に「狗子の間」があり、じゃれあう子犬が描かれています。「狗子の間」には竹の下に犬を描いた絵柄があり、これは漢字の「笑」を意味して大笑面に符丁を合わせたものであり、隠された意味を含ませて描かれていると考えられています。

(5) 欄間の獅子も西を向く(注「芭蕉の間」=「郭子儀の間」)

「孔雀の間」「芭蕉の間」の間に欄間があり波に戯れる獅子が透かし彫りされています。獅子は西方向に向いており、仏間の十一面観音菩薩像も西に向いて安置されていることから、欄間の獅子も西方極楽浄土を暗示しているのです。

(6) 亀居山だから亀を描く

「孔雀の間」「芭蕉の間」「山水の間」と応挙の手がけた間の小壁には亀のが描かれています。(木下応受筆)これは大乗寺の山号が亀居山であることにちなんでいます。寺の山号を描いていることから応挙の描いた3部屋は客殿の中でも重要な部屋であったことがわかります。

(7) 燕が高く飛ぶ絵柄の意味

「農業の間」の小壁の「飛燕図」(山跡鶴嶺筆)は高く飛ぶ燕の姿が描かれており、「農業の間」「使者の間」「禿山の間」の順に襖の絵柄が平地→山の登り口→山頂と高くなっていく意味と符丁を合わせているかのように描かれているのです。

(8) 欄間の絵柄が意味するもの(注「芭蕉の間」=「郭子儀の間」)

「孔雀の間」と「芭蕉の間」の間の欄間の絵柄は波に遊ぶ獅子で、「芭蕉の間」と「山水の間」の間の欄間は松林と月の絵柄です。獅子を台座にする仏は大日如来か文殊で、天橋立の近くに文殊という地名もあり、獅子や波と松林の絵柄は天橋立をイメージさせているのではないかと思われます。

(9) 隣室へ意味をつなぐ

「農業の間」「使者の間」「禿山の間」の絵柄に平地→山の登り口→山頂と高くなっていく意味を持たせていたり、「猿の間」は山から海への地形を背景に描きながら山方向の隣室は「鴨の間」で山中の池に遊ぶ鴨が描かれるなど、隣室へのつながりを意図した画題を選んでいます。これは絵師がそれぞれを描く以前に誰かが計画を立てプロデュースしたと考えられ、応挙の棟梁としての側面がうかがえるのです。

(10)つながっている絵画の世界と実風景

「孔雀の間」に描かれた孔雀や松はほぼ原寸大で、前庭の方向に伸びた松の枝はまるで前庭に植えられた現実の木の枝と見まがうばかりに描かれています。また、「鯉の間」は応瑞が水に泳ぐ鯉を幻想的なタッチで描いていますが、「鯉の間」の前庭には池があり本物の鯉が泳いでいるのです。このように絵画の世界と現実風景との融合が意図されているのです。

応挙工房周辺(大乗寺(その二 郭子儀図)) [応挙]

その四 大乗寺(その二 郭子儀図)

応挙筆「郭子儀図襖」八面の内 紙本金地着色 天明八(一七八八)

各一八六・〇×一一五・〇cm 大乗寺(客殿郭子儀の間)

【 天明八年一月、香住・大乗寺のために描かれた襖絵。応挙の代表作の一つである。金地を背景に、郭子儀とその孫たち七人が描かれている。郭子儀は安史の乱の平定に大功があった唐の名将。長寿を保ち、子や孫の多くが立身出世したという人物である。この絵の見どころは狂いのない描線、そして、彩色のバランスの良さであろう。応挙は金地を背景にした場合、どのような色が映えるのかを知っていた絵師だった。なお、この完成直後、天明の大火が起きている。 】

(『別冊太陽 円山応挙』所収「作品解説・五十嵐公一稿」)

現在、大乗寺にある応挙の作品は、障壁画(「松孔雀図」「郭子儀図」「山水図」)、天袋(「菓子図」)、掛軸(「王義之龍虎図」「鍾馗図」「龍門鯉魚図」「波上白骨坐禅図」「柳下狗子図」「野分図」)、屏風(「十六羅漢の図①~⑧」)(補記一のとおり)と、まさに応挙寺の名称に相応しい印象を深くする。

中でも、「波上白骨坐禅図」は、当時関心の高かった解剖学ともかかわり、骨格に基づいて人体を描こうとする応挙の作画姿勢の一端を物語るであろう。

応挙筆「波上白骨坐禅図」一幅 紙本墨画淡彩

一三二・六×五九・〇cm 大乗寺蔵

【 郭子儀図 円山応挙筆

本図の中に白い衣を着けた老人として描かれている郭子儀は、中国唐代の武将であり政治家でもあって、八人の息子と七人の娘に恵まれたことから、お目出度い題材として扱われてきた。ここでは芭蕉の葉で遊ぶ子供達への慈愛の視線を送る姿が描かれている。仏教上の方位で十一面観音の南に位置する部屋であることから、増長天の司る政治の世界をイメージさせる画題という解釈もなされている。総金地に緑青、群青、朱等、高価な絵の具を使用しており、郭子儀の顔面の表現には、当時中国から持ち来たらされた相学の知識を駆使して、高貴さを象徴する目、鼻、口等を選び、品格ある顔立ちを構成している。 】

(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収「郭子儀の間」)

補記一 「大乗寺デジタルミュウジアム 」

http://museum.daijyoji.or.jp/04sakka/04_01.html

↓

応挙の作品・文書一覧(大乗寺蔵)

補記二 応門十哲について

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E5%B1%B1%E5%BF%9C%E6%8C%99

↑

応門十哲

↓

(「大乗寺障壁画制作者(参加者)」を中心とすると、次のような案もあろう)

↓

嶋田元直 (「応挙書簡」に載るメンバー)

呉春(松村月渓)(同上)・「農業の間」「群仙露頂の間」

山本守礼 (同上)・「狗子の間」

円山応瑞 (同上)・「鯉の間」「仏間」

駒井源琦 「鴨の間」

長沢芦雪 「猿の間」

亀岡規礼 「使者の間」

奥文鳴(源正勤)「藤の間」

秀雪亭 「仙人の間」

森徹山 (「猿の間」)小壁

応挙筆「郭子儀図襖」八面の内 紙本金地着色 天明八(一七八八)

各一八六・〇×一一五・〇cm 大乗寺(客殿郭子儀の間)

【 天明八年一月、香住・大乗寺のために描かれた襖絵。応挙の代表作の一つである。金地を背景に、郭子儀とその孫たち七人が描かれている。郭子儀は安史の乱の平定に大功があった唐の名将。長寿を保ち、子や孫の多くが立身出世したという人物である。この絵の見どころは狂いのない描線、そして、彩色のバランスの良さであろう。応挙は金地を背景にした場合、どのような色が映えるのかを知っていた絵師だった。なお、この完成直後、天明の大火が起きている。 】

(『別冊太陽 円山応挙』所収「作品解説・五十嵐公一稿」)

現在、大乗寺にある応挙の作品は、障壁画(「松孔雀図」「郭子儀図」「山水図」)、天袋(「菓子図」)、掛軸(「王義之龍虎図」「鍾馗図」「龍門鯉魚図」「波上白骨坐禅図」「柳下狗子図」「野分図」)、屏風(「十六羅漢の図①~⑧」)(補記一のとおり)と、まさに応挙寺の名称に相応しい印象を深くする。

中でも、「波上白骨坐禅図」は、当時関心の高かった解剖学ともかかわり、骨格に基づいて人体を描こうとする応挙の作画姿勢の一端を物語るであろう。

応挙筆「波上白骨坐禅図」一幅 紙本墨画淡彩

一三二・六×五九・〇cm 大乗寺蔵

【 郭子儀図 円山応挙筆

本図の中に白い衣を着けた老人として描かれている郭子儀は、中国唐代の武将であり政治家でもあって、八人の息子と七人の娘に恵まれたことから、お目出度い題材として扱われてきた。ここでは芭蕉の葉で遊ぶ子供達への慈愛の視線を送る姿が描かれている。仏教上の方位で十一面観音の南に位置する部屋であることから、増長天の司る政治の世界をイメージさせる画題という解釈もなされている。総金地に緑青、群青、朱等、高価な絵の具を使用しており、郭子儀の顔面の表現には、当時中国から持ち来たらされた相学の知識を駆使して、高貴さを象徴する目、鼻、口等を選び、品格ある顔立ちを構成している。 】

(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収「郭子儀の間」)

補記一 「大乗寺デジタルミュウジアム 」

http://museum.daijyoji.or.jp/04sakka/04_01.html

↓

応挙の作品・文書一覧(大乗寺蔵)

補記二 応門十哲について

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E5%B1%B1%E5%BF%9C%E6%8C%99

↑

応門十哲

↓

(「大乗寺障壁画制作者(参加者)」を中心とすると、次のような案もあろう)

↓

嶋田元直 (「応挙書簡」に載るメンバー)

呉春(松村月渓)(同上)・「農業の間」「群仙露頂の間」

山本守礼 (同上)・「狗子の間」

円山応瑞 (同上)・「鯉の間」「仏間」

駒井源琦 「鴨の間」

長沢芦雪 「猿の間」

亀岡規礼 「使者の間」

奥文鳴(源正勤)「藤の間」

秀雪亭 「仙人の間」

森徹山 (「猿の間」)小壁

応挙工房周辺(大乗寺(その一 松孔雀図襖)) [応挙]

その四 大乗寺(その一 松孔雀図襖)

応挙筆「松孔雀図襖」十六面の内 紙本金地墨画 寛政七年(一七九五)作

大乗寺(客殿・孔雀の間)

【 寛政七年四月、香住・大乗寺の障壁画として金地に墨だけで描いた襖絵。天明八(一七八八)年一月、応挙は大乗寺の障壁画として孔雀図を描いていた。ところが、完成間近の段階で天明の大火があり、その孔雀図襖は焼失してしまった。それから八年後、応挙はこの「松孔雀図襖」を描いたのである。焼失した孔雀図襖がどのようなものだったのかはわからないが、「松孔雀図襖」は間違いなく応挙最晩年の力作である。 】

(『別冊太陽 円山応挙』所収「作品解説・五十嵐公一稿)

兵庫県北部、日本海に臨む香住に、高野山真言宗寺院の亀居山大乗寺がある。この大乗寺は別名応挙寺と呼ばれて広く知られている。それは、この寺の客殿が、応挙をはじめその門弟たち総勢十四名が、実に百六十五面の障壁画を揮毫し、さながら円山応挙工房美術館とでも称すべき貴重な美術品を有しているからに他ならない。

① 円山応挙 → 孔雀の間 郭子儀の間 山水の間 (一階)

② 円山応瑞 → 鯉の間 仏間 (一階)

③ 木下応受 → (孔雀の間・郭子儀の間 山水の間)小壁(遊亀図)

④ 駒井源琦 → 鴨の間 (二階)

⑤ 長沢芦雪 → 猿の間 (二階)

⑥ 山本守礼 → 狗子の間(一階)

⑦ 亀岡規礼 → 使者の間(一階)

⑧ 奥 文鳴 → 藤の間 (一階)

⑨ 源 正勤 → 屏風(子猷訪戴図・帰去来図)

⑩ 山口素絢 → (鴨の間・猿の間)小壁(蛾蝶図)

⑪ 森 徹山 → (猿の間)小壁(山雀図)

⑫ 秀 雪亭 → 仙人の間(一階)

⑬ 山跡鶴嶺 → (農業の間)小壁(飛燕図)

⑭ 呉春 → 農業の間 群仙露頂の間(一階)

上記の「⑨源正勤」は、「⑧奥文鳴」の別号とも解せられ、総勢十四名には、「応挙書簡」にその名がある「嶋田元直」が、参加者の一員だったように解せられる。

これらのことに関し、「補記一 円山四条派関係系図」及び「補記二 大乗寺デジタルミュウジアム 」等で、その一端に触れて置きたい。

【 松に孔雀図 円山応挙筆

本尊の十一面観音の化仏である阿弥陀は、孔雀を座とすることから仏前の間には、ほぼ実物大の三本の松と三羽の孔雀が描かれている。金地に極彩色という作品の多い中で、本図は金地に墨画という珍しい表現形式が取られており、華やかさの中に幽玄が感じられるものとなっている。淡墨で描かれた松の幹は、墨を通して金地が透けて見えるため、茶がかかった色に感じ松葉の方は黒々とした濃墨で描かれることから、金地と反対色の効果が生じ松葉の緑をイメージさせる表現となっている。また、孔雀の体の量感、金地に負けない力強い表現は応挙が鑑賞者からの距離を考えた「遠見の絵」という設定による。

仏間の前の襖は頻繁に開閉されるため、襖を閉めたときには二羽の孔雀と二本の松、開けたときには、一羽の孔雀と一本の松になりながら、開けても閉めても図柄が乱れることなく、隣の襖面につながるように工夫されている。 】(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収「孔雀の間」)

補記一 円山四条派関係系図 (『別冊太陽 円山応挙』『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』)等で作成・粗案) ※※=大乗寺障壁画参加者 ※=大乗寺障壁画参加者?

(応挙系譜)

初代 二代 三代 四代

※※円山応挙・・※※円山応瑞(次男)・・ 円山応震 ・・ 円山応立

1733-1795 1766-1829 1790-1838 1817-1875

(応挙門・応門十哲)

※※ 駒井源琦・・ 並河源章(中島来章の父)

1747-1797 ?-?

※※長沢蘆雪 ・・ 長沢芦洲 (養子)・・長沢芦鳳

1754-1799 1767-1847 1804-1871

※※山跡鶴嶺

?-?

吉村孝敬

1769-1836

※※山口素絢

1759-1818

※※奥文鳴(「大乗寺障壁画参加者」中の「源正勤」は「文鳴」の別号か?)

?-1813

僧 月僊

1741-1809

西村楠亭

1775-1834

渡辺南岳 ・・・・・・・・・・・・・・中島来章・・ 川端玉章・・・・結城素明

1767-1813 1796-1871 1842-1913 1875-1957

※※森徹山 ・・ 森 一鳳 ・・・ 森 二鳳 平福百穂

1775-1841 1798-1871 ?-1891 1877-1933

↑ 木村武山

森狙仙(森派) 1876-1942

1747-1821

(応挙門・応挙系)

※※木下応受(応挙三男・木下家養子)

1777-1815

皆川淇園

1735-1807

※嶋田元直(「応挙書簡」では「大乗寺障壁画参加者」か?)

1736-1819

※※山本守礼(規礼の兄)

1751-1790

※※秀 雪亭

?-?

※※亀岡規礼(守礼の弟)

1770-1835

東 東洋

1755-1839

岸駒(岸派)・・ 岸岱・・・・・岸連山

1756-1749 1782-1865 1804-1859

原在中(原派)・・ 原在明・・・ 原在照

1750-1837 1778-1844 1813-1872

※※呉春(蕪村門・応挙門・四条派)・松村景文・・横山清暉

1752-1811 1779-1843 1792-1864

↑ 岡本豊彦・・・塩川文麟・・幸野楳嶺・・竹内栖鳳

与謝蕪村 1773-1845 1801-1877 1844-1895 1864-1942

1716-1783 上田公長 川合玉堂

1788-1850 1873-1957

張 月樵・・・織田杏樵

1772-1832 1845-1912

柴田義董 ・・大原呑舟

1780-1819 1792-1858

望月玉蟾(望月派)・望月玉仙・・・望月玉川

1692-1755 1744-1795 1794-1852

(応挙師系図)

(江戸鍛冶橋狩野派初代) (鶴沢派初代)(鶴沢派二代)(応挙の師)

狩野探幽 → 鶴沢探山 → 鶴沢探鯨 → 石田幽汀 → 円山応挙

1602-1674 1655-1729 1687-1769 1721-1786 1733-1795

※「大乗寺」の客殿の山側に倒壊した、「牡丹の間」「竹の間」「雪の間」があり、そこに

嶋田元直の「牡丹・竹・雪」の絵があったともいわれている。

※※『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』の「大乗寺障壁製作者一覧」に「源正勤」の名もあるが、これは「奥文鳴」の別号と解せられる。実際の参加者総数十四名は、この「源正勤」を除き、「島田元直」を加えるのが妥当と思われる。

補記二 「大乗寺デジタルミュウジアム 」

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_05.html

第5話. 応挙と大乗寺

行基菩薩が開祖であるといわれる大乗寺であるが、江戸中期になって現在の客殿が再建されている。時代の趨勢からか再建以前はさびれた寺であったようである。密蔵、密英 両上人の努力で現在の寺の姿になったといわれている。大乗寺再建の普請が始まった翌年の天明7年(1787年)に大乗寺の密英上人自身が京都に出かけ、応挙に襖絵の依頼をしている。その時応挙が大乗寺と交わした書簡が発見されており、そこには「棟梁円山応挙、嶋田主計四位元直、蕪村高弟呉月溪(呉春)、応挙門人山本數馬(山本守礼)、同秀権九郎(秀雪亭)、応挙嫡子円山右近(応瑞)」と6人の絵師の名が記されている。当初はこの6名で大乗寺の仕事にとりかかったのだろう。応挙を棟梁としその他の絵師を画工としているところからしても、応挙がプロデューサー的役割であったことが想像できる。嶋田元直は官位をもった応挙の門弟であったという。この花鳥画で当時人気が高かった絵師の絵が、現在の大乗寺に残されていないのは残念なことである。(大乗寺を知る その9を参照) 呉春の名に蕪村高弟と付けていることから、応挙が蕪村を尊敬していたことや、呉春が他の門人と違って、あくまで蕪村の弟子であり応挙門下では客人的な扱いの門人であったことを物語っている。大乗寺には呉春の描いた部屋が二間ある。最初に描いた襖絵は蕪村ふうの文人画であり、7年後に描いた襖絵は応挙の影響の濃いものであるところから、呉春が文人画から応挙の影響下に入り画風を変え、円山四条派と称されるまでの両極が見てとれる貴重な例といわれている。山本守礼はこのとき36歳で呉春とほぼ同年代であり、秀雪亭については詳細不明である。応挙嫡子応瑞は21歳での参加である。

大乗寺の障壁画制作にあたって、密蔵上人と応挙の間でどのような話があったのかは記録にはないが、大乗寺客殿を宗教的空間ととらえ、立体曼荼羅の障壁画による具現化という構想はどのようにして生れたのだろう。根拠はないが、二人の間でそれほど詰めた話はなかったのではないかと想像する。話し合いの中身はどれくらいの画料で描いてくれるかが主題であったのかもしれない。大乗寺再建に取り組んでいる密蔵上人の意を汲み応挙が構想を練りプランを立てたのではないか。大乗寺客殿の図面を眺めながら応挙の頭の中に立体曼荼羅として宗教的空間を構築するアイデアが浮かんだのかもしれない。装飾的な襖絵として満足させながらも、その裏に宗教的意味を隠しもたせ、それぞれの部屋ごとのテーマとなる画題を決め、絵師に部屋を割り振っていったのだろう。

客殿はその名の通り客を招くための施設であるがどの寺にもあるというものではないようだ。滋賀県の園城寺(三井寺)には初期の書院造りの典型であるとされる2つの客殿があるが、皇族を招くための施設でありいずれも絢爛な障壁画が描かれている。大乗寺の客殿はどのような役割をもっていたのだろうか?大乗寺の客殿は地方の寺としては大きいものであり、高野山金剛峰寺の縮小版となっているという。「山水の間」の構造(※1)などからの想像であるが、かなりの高位の人が定期的に訪れたのではないかと思われる。大乗寺の立地は当時出石藩の西のはずれにあり、天領や他藩のトビ地などもあって、公には微妙な地域であったという。そのためにも会合場所として身分の高い人の来訪にも備えた施設が必要であったのではないだろうか。しかし、大乗寺客殿は出石藩に頼ることなく、周辺の7カ村の協力で再建にあたったという。それにしても当時都で最も売れている絵師である応挙に寺の障壁画を依頼するについては、地方の寺としてのたいへんな決断であったであろう。それとも一部の話として伝わる応挙が幼いころ大乗寺の世話になった恩返し説が根拠なのであろうか。

再建され応挙一門の絵が収められた客殿はその規模と建物の構造と応挙の絵画による構成プランが一致して一大宗教的空間を構成するのである。様々の経緯から全ての絵が収められるまでに8年の歳月を要している。また再建当初の客殿には現存していない部屋がいくつかあり、それらの部屋にも障壁画が施されていたと思われ、部屋とともに絵も消失してしまっているのは残念なことである。(大乗寺を知る その9を参照)

※1 大乗寺客殿には一段高くなった上座が設けられ、上座へは鯉の間から入っていくことができ、鯉の間は高位な人物の控えの間としての役割をもっている。また上座の裏側に位置する藤の間は異変時に備えた武者が控える「武者隠し」の機能をもっている。

http://museum.daijyoji.or.jp/05temple/05_09.html

その9. 行方知れずの絵

大乗寺客殿建築後20年ほど後、裏山に地崩れがあり、客殿の山側の3部屋に被害を受けたようです。壊れた3部屋は客殿では住職の私的な部屋で、それぞれ「牡丹の間」「竹の間」「雪の間」の名が付いていました。その後、壊れた部分の資材の一部はもらわれて行き、豊岡の福田での寺の建築に利用されたといいます。

応挙が大乗寺から襖絵の依頼を請けた際の書付が残っており、そこには制作にあたるメンバーに当時人気の絵師であった島田元直の名があります。しかしながら現在の大乗寺には元直の絵は1枚も残されていないのです。壊れた3部屋に描かれていたといわれる牡丹、竹、雪の絵は島田元直の筆によるものではないかと思われます。

もらわれていった資材の中に島田元直の絵も混じっていたのでしょうか? 豊岡福田の寺では1995年頃の改築時にいらなくなった廃材を焼却したということです。

http://museum.daijyoji.or.jp/04sakka/04sakka.html

上記のアドレスの「作者別検索」のうち、「源正勤」は「奥文鳴」の別号と思われ、上記の「第五話」と「その九」により、「棟梁円山応挙、嶋田主計四位元直、蕪村高弟呉月溪(呉春)、応挙門人山本數馬(山本守礼)、同秀権九郎(秀雪亭)、応挙嫡子円山右近(応瑞)」の「嶋田主計四位元直」(嶋田元直)が、「大乗寺障壁画制作者(参加者)」として加えるべきと思われる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E6%96%87%E9%B3%B4

上記のアドレスの「奥文鳴」の「代表作」中、「子猷訪戴・帰去来図屏風」は、「源正勤」「奥正勤」は、「奥文鳴」の別号と解している。

応挙筆「松孔雀図襖」十六面の内 紙本金地墨画 寛政七年(一七九五)作

大乗寺(客殿・孔雀の間)

【 寛政七年四月、香住・大乗寺の障壁画として金地に墨だけで描いた襖絵。天明八(一七八八)年一月、応挙は大乗寺の障壁画として孔雀図を描いていた。ところが、完成間近の段階で天明の大火があり、その孔雀図襖は焼失してしまった。それから八年後、応挙はこの「松孔雀図襖」を描いたのである。焼失した孔雀図襖がどのようなものだったのかはわからないが、「松孔雀図襖」は間違いなく応挙最晩年の力作である。 】

(『別冊太陽 円山応挙』所収「作品解説・五十嵐公一稿)

兵庫県北部、日本海に臨む香住に、高野山真言宗寺院の亀居山大乗寺がある。この大乗寺は別名応挙寺と呼ばれて広く知られている。それは、この寺の客殿が、応挙をはじめその門弟たち総勢十四名が、実に百六十五面の障壁画を揮毫し、さながら円山応挙工房美術館とでも称すべき貴重な美術品を有しているからに他ならない。

① 円山応挙 → 孔雀の間 郭子儀の間 山水の間 (一階)

② 円山応瑞 → 鯉の間 仏間 (一階)

③ 木下応受 → (孔雀の間・郭子儀の間 山水の間)小壁(遊亀図)

④ 駒井源琦 → 鴨の間 (二階)

⑤ 長沢芦雪 → 猿の間 (二階)

⑥ 山本守礼 → 狗子の間(一階)

⑦ 亀岡規礼 → 使者の間(一階)

⑧ 奥 文鳴 → 藤の間 (一階)

⑨ 源 正勤 → 屏風(子猷訪戴図・帰去来図)

⑩ 山口素絢 → (鴨の間・猿の間)小壁(蛾蝶図)

⑪ 森 徹山 → (猿の間)小壁(山雀図)

⑫ 秀 雪亭 → 仙人の間(一階)

⑬ 山跡鶴嶺 → (農業の間)小壁(飛燕図)

⑭ 呉春 → 農業の間 群仙露頂の間(一階)

上記の「⑨源正勤」は、「⑧奥文鳴」の別号とも解せられ、総勢十四名には、「応挙書簡」にその名がある「嶋田元直」が、参加者の一員だったように解せられる。

これらのことに関し、「補記一 円山四条派関係系図」及び「補記二 大乗寺デジタルミュウジアム 」等で、その一端に触れて置きたい。

【 松に孔雀図 円山応挙筆

本尊の十一面観音の化仏である阿弥陀は、孔雀を座とすることから仏前の間には、ほぼ実物大の三本の松と三羽の孔雀が描かれている。金地に極彩色という作品の多い中で、本図は金地に墨画という珍しい表現形式が取られており、華やかさの中に幽玄が感じられるものとなっている。淡墨で描かれた松の幹は、墨を通して金地が透けて見えるため、茶がかかった色に感じ松葉の方は黒々とした濃墨で描かれることから、金地と反対色の効果が生じ松葉の緑をイメージさせる表現となっている。また、孔雀の体の量感、金地に負けない力強い表現は応挙が鑑賞者からの距離を考えた「遠見の絵」という設定による。

仏間の前の襖は頻繁に開閉されるため、襖を閉めたときには二羽の孔雀と二本の松、開けたときには、一羽の孔雀と一本の松になりながら、開けても閉めても図柄が乱れることなく、隣の襖面につながるように工夫されている。 】(『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』所収「孔雀の間」)

補記一 円山四条派関係系図 (『別冊太陽 円山応挙』『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』)等で作成・粗案) ※※=大乗寺障壁画参加者 ※=大乗寺障壁画参加者?

(応挙系譜)

初代 二代 三代 四代

※※円山応挙・・※※円山応瑞(次男)・・ 円山応震 ・・ 円山応立

1733-1795 1766-1829 1790-1838 1817-1875

(応挙門・応門十哲)

※※ 駒井源琦・・ 並河源章(中島来章の父)

1747-1797 ?-?

※※長沢蘆雪 ・・ 長沢芦洲 (養子)・・長沢芦鳳

1754-1799 1767-1847 1804-1871

※※山跡鶴嶺

?-?

吉村孝敬

1769-1836

※※山口素絢

1759-1818

※※奥文鳴(「大乗寺障壁画参加者」中の「源正勤」は「文鳴」の別号か?)

?-1813

僧 月僊

1741-1809

西村楠亭

1775-1834

渡辺南岳 ・・・・・・・・・・・・・・中島来章・・ 川端玉章・・・・結城素明

1767-1813 1796-1871 1842-1913 1875-1957

※※森徹山 ・・ 森 一鳳 ・・・ 森 二鳳 平福百穂

1775-1841 1798-1871 ?-1891 1877-1933

↑ 木村武山

森狙仙(森派) 1876-1942

1747-1821

(応挙門・応挙系)

※※木下応受(応挙三男・木下家養子)

1777-1815

皆川淇園

1735-1807

※嶋田元直(「応挙書簡」では「大乗寺障壁画参加者」か?)

1736-1819

※※山本守礼(規礼の兄)

1751-1790

※※秀 雪亭

?-?

※※亀岡規礼(守礼の弟)

1770-1835

東 東洋

1755-1839

岸駒(岸派)・・ 岸岱・・・・・岸連山

1756-1749 1782-1865 1804-1859

原在中(原派)・・ 原在明・・・ 原在照

1750-1837 1778-1844 1813-1872

※※呉春(蕪村門・応挙門・四条派)・松村景文・・横山清暉

1752-1811 1779-1843 1792-1864

↑ 岡本豊彦・・・塩川文麟・・幸野楳嶺・・竹内栖鳳

与謝蕪村 1773-1845 1801-1877 1844-1895 1864-1942

1716-1783 上田公長 川合玉堂

1788-1850 1873-1957

張 月樵・・・織田杏樵

1772-1832 1845-1912

柴田義董 ・・大原呑舟

1780-1819 1792-1858

望月玉蟾(望月派)・望月玉仙・・・望月玉川

1692-1755 1744-1795 1794-1852

(応挙師系図)

(江戸鍛冶橋狩野派初代) (鶴沢派初代)(鶴沢派二代)(応挙の師)

狩野探幽 → 鶴沢探山 → 鶴沢探鯨 → 石田幽汀 → 円山応挙

1602-1674 1655-1729 1687-1769 1721-1786 1733-1795

※「大乗寺」の客殿の山側に倒壊した、「牡丹の間」「竹の間」「雪の間」があり、そこに

嶋田元直の「牡丹・竹・雪」の絵があったともいわれている。

※※『大乗寺(佐々木丞平・正子編著)』の「大乗寺障壁製作者一覧」に「源正勤」の名もあるが、これは「奥文鳴」の別号と解せられる。実際の参加者総数十四名は、この「源正勤」を除き、「島田元直」を加えるのが妥当と思われる。

補記二 「大乗寺デジタルミュウジアム 」

http://museum.daijyoji.or.jp/06story/06_05.html

第5話. 応挙と大乗寺

行基菩薩が開祖であるといわれる大乗寺であるが、江戸中期になって現在の客殿が再建されている。時代の趨勢からか再建以前はさびれた寺であったようである。密蔵、密英 両上人の努力で現在の寺の姿になったといわれている。大乗寺再建の普請が始まった翌年の天明7年(1787年)に大乗寺の密英上人自身が京都に出かけ、応挙に襖絵の依頼をしている。その時応挙が大乗寺と交わした書簡が発見されており、そこには「棟梁円山応挙、嶋田主計四位元直、蕪村高弟呉月溪(呉春)、応挙門人山本數馬(山本守礼)、同秀権九郎(秀雪亭)、応挙嫡子円山右近(応瑞)」と6人の絵師の名が記されている。当初はこの6名で大乗寺の仕事にとりかかったのだろう。応挙を棟梁としその他の絵師を画工としているところからしても、応挙がプロデューサー的役割であったことが想像できる。嶋田元直は官位をもった応挙の門弟であったという。この花鳥画で当時人気が高かった絵師の絵が、現在の大乗寺に残されていないのは残念なことである。(大乗寺を知る その9を参照) 呉春の名に蕪村高弟と付けていることから、応挙が蕪村を尊敬していたことや、呉春が他の門人と違って、あくまで蕪村の弟子であり応挙門下では客人的な扱いの門人であったことを物語っている。大乗寺には呉春の描いた部屋が二間ある。最初に描いた襖絵は蕪村ふうの文人画であり、7年後に描いた襖絵は応挙の影響の濃いものであるところから、呉春が文人画から応挙の影響下に入り画風を変え、円山四条派と称されるまでの両極が見てとれる貴重な例といわれている。山本守礼はこのとき36歳で呉春とほぼ同年代であり、秀雪亭については詳細不明である。応挙嫡子応瑞は21歳での参加である。

大乗寺の障壁画制作にあたって、密蔵上人と応挙の間でどのような話があったのかは記録にはないが、大乗寺客殿を宗教的空間ととらえ、立体曼荼羅の障壁画による具現化という構想はどのようにして生れたのだろう。根拠はないが、二人の間でそれほど詰めた話はなかったのではないかと想像する。話し合いの中身はどれくらいの画料で描いてくれるかが主題であったのかもしれない。大乗寺再建に取り組んでいる密蔵上人の意を汲み応挙が構想を練りプランを立てたのではないか。大乗寺客殿の図面を眺めながら応挙の頭の中に立体曼荼羅として宗教的空間を構築するアイデアが浮かんだのかもしれない。装飾的な襖絵として満足させながらも、その裏に宗教的意味を隠しもたせ、それぞれの部屋ごとのテーマとなる画題を決め、絵師に部屋を割り振っていったのだろう。

客殿はその名の通り客を招くための施設であるがどの寺にもあるというものではないようだ。滋賀県の園城寺(三井寺)には初期の書院造りの典型であるとされる2つの客殿があるが、皇族を招くための施設でありいずれも絢爛な障壁画が描かれている。大乗寺の客殿はどのような役割をもっていたのだろうか?大乗寺の客殿は地方の寺としては大きいものであり、高野山金剛峰寺の縮小版となっているという。「山水の間」の構造(※1)などからの想像であるが、かなりの高位の人が定期的に訪れたのではないかと思われる。大乗寺の立地は当時出石藩の西のはずれにあり、天領や他藩のトビ地などもあって、公には微妙な地域であったという。そのためにも会合場所として身分の高い人の来訪にも備えた施設が必要であったのではないだろうか。しかし、大乗寺客殿は出石藩に頼ることなく、周辺の7カ村の協力で再建にあたったという。それにしても当時都で最も売れている絵師である応挙に寺の障壁画を依頼するについては、地方の寺としてのたいへんな決断であったであろう。それとも一部の話として伝わる応挙が幼いころ大乗寺の世話になった恩返し説が根拠なのであろうか。

再建され応挙一門の絵が収められた客殿はその規模と建物の構造と応挙の絵画による構成プランが一致して一大宗教的空間を構成するのである。様々の経緯から全ての絵が収められるまでに8年の歳月を要している。また再建当初の客殿には現存していない部屋がいくつかあり、それらの部屋にも障壁画が施されていたと思われ、部屋とともに絵も消失してしまっているのは残念なことである。(大乗寺を知る その9を参照)

※1 大乗寺客殿には一段高くなった上座が設けられ、上座へは鯉の間から入っていくことができ、鯉の間は高位な人物の控えの間としての役割をもっている。また上座の裏側に位置する藤の間は異変時に備えた武者が控える「武者隠し」の機能をもっている。

http://museum.daijyoji.or.jp/05temple/05_09.html

その9. 行方知れずの絵

大乗寺客殿建築後20年ほど後、裏山に地崩れがあり、客殿の山側の3部屋に被害を受けたようです。壊れた3部屋は客殿では住職の私的な部屋で、それぞれ「牡丹の間」「竹の間」「雪の間」の名が付いていました。その後、壊れた部分の資材の一部はもらわれて行き、豊岡の福田での寺の建築に利用されたといいます。

応挙が大乗寺から襖絵の依頼を請けた際の書付が残っており、そこには制作にあたるメンバーに当時人気の絵師であった島田元直の名があります。しかしながら現在の大乗寺には元直の絵は1枚も残されていないのです。壊れた3部屋に描かれていたといわれる牡丹、竹、雪の絵は島田元直の筆によるものではないかと思われます。

もらわれていった資材の中に島田元直の絵も混じっていたのでしょうか? 豊岡福田の寺では1995年頃の改築時にいらなくなった廃材を焼却したということです。

http://museum.daijyoji.or.jp/04sakka/04sakka.html

上記のアドレスの「作者別検索」のうち、「源正勤」は「奥文鳴」の別号と思われ、上記の「第五話」と「その九」により、「棟梁円山応挙、嶋田主計四位元直、蕪村高弟呉月溪(呉春)、応挙門人山本數馬(山本守礼)、同秀権九郎(秀雪亭)、応挙嫡子円山右近(応瑞)」の「嶋田主計四位元直」(嶋田元直)が、「大乗寺障壁画制作者(参加者)」として加えるべきと思われる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E6%96%87%E9%B3%B4

上記のアドレスの「奥文鳴」の「代表作」中、「子猷訪戴・帰去来図屏風」は、「源正勤」「奥正勤」は、「奥文鳴」の別号と解している。

応挙工房周辺(「遊虎図襖」と「遊鶴図襖」) [応挙]

その三 「遊虎図襖」と「遊鶴図襖」

応挙筆「遊虎図襖」(襖・壁貼付二十四面)の内七面(金刀比羅宮表書院「虎の間」)

各一八二・五×一三九・五cm

「こんぴらさん」で知られる讃岐(香川)の金刀比羅宮は、海上交通の守り神として古くから信仰を集めていた。奥社まで一三六八段に及ぶ石段の、ほぼ中間に位置するところに「金刀比羅宮表書院」がある。

その表書院の四室(鶴の間・虎の間・七賢の間・山水の間)にわたって展開する応挙の障壁画は、出入りの京都の仏師の斡旋により豪商三井家の経済的援助を得て、天明七年(一七八七)と寛政六年(一七九四)の二期に分かれて(その間に天明八年=一七八八の大火があり中断)、その障壁画を完成したという。

その内の第一期の「遊虎図襖」と「遊鶴図襖」とは、天明七年(一七八七)の作とされている。上記の右側は「虎の間」東側襖四面の内の三面で、左側は「虎の間」北側八面の内の四面である。

この右側の二頭の虎も、左側の二頭の虎も、鏡像関係のように対置するポーズで、右側の虎は「水呑みの虎」、そして、左側の虎が「八方睨みの虎」とのネーミングがあり、他に「白虎」など四頭の虎が描かれている。

応挙は、これらが障壁画を現地の金刀比羅宮で制作したのではなく、京都のアトリエとして利用していた大雲院で制作したという。そして、これらの障壁画が見事にはめ込まれるその金刀比羅宮には応挙は訪れていないのである。

また、応挙は実物の虎を一度も見たこともなく、これらの障壁画の虎を描いたということなのである。そして、古代中国以来の天地の守護神としての勇猛さの象徴としての虎は、名のある画人なら誰しもが挑戦した格好なる画題であって、その画人達の虎の傑作画というものも、数多く目にしていることであろうが、上記の応挙の虎は、例えば、狩野派の勇猛さを誇る「名古屋城御本間」に描かれている虎の図ではない。

実物を基本に据えての写生画を信条とする応挙にとって、実物が存在しない「龍」を描くことよりも、実物が存している、しかし、見たこともない「虎」を、実物を見たように描くということは、それこそ至難のことであったろう。

そして、応挙は、虎の毛皮を入手し、猫をモデルにして、上記の「虎」図などを制作していたことが、次の「虎皮写生図」などで明らかになってくる。

応挙筆「虎皮写生図」 二曲一双 紙本着色 本間美術館蔵

一五〇・五×一七八・二cm (貼り切れない後脚と尾は裏側に貼ってある)

かくして、応挙は虎の名手として名を馳せることになるが、その応挙の虎の勇猛さを継承したのは「岸駒(宝暦六=一七五六又は寛延二年=一七四九~天保九年=一八三九)」、そして、日本最大の愛玩的虎を描いた芦雪(宝暦四年=一七五四~寛政十一年=一七九九)へと連なって行く。

それらのルーツは偏に、上記の「遊虎図襖」で応挙が試行した虎のポーズの可能性の追求と結びついているのであろう。

ちなみに、応挙に連なる岸駒は、虎の頭蓋骨を手に入れ、それに虎の頭の皮を被せ、その姿を様々な角度から精密に写生したという。さらに各部分の寸法を計測し、牙と歯の本数や形状まで記述している。また、少し後に虎の四肢も入手し、やはり詳細な観察記録が残っているという(富山市佐藤記念美術館蔵)。

岸駒は、芦雪のように応挙のスタッフとして仕えたことはないであろうが、応挙の解剖学的な写生技法を継承したという面においては、やはり応挙の円山派の画人で、その円山派の一角を形成する岸派の創始者ということになろう。

応挙筆「遊鶴図襖」(襖・壁貼付十六面)の内四面(金刀比羅宮表書院「鶴の間」)

各一八二・五×一三九・五cm

応挙は享保十八年(一七三三)、丹波国穴太村(現京都府亀岡市)の農家の出身である。延享四年(一七四七)、十五歳の頃、京都の呉服商に奉公し、後に、玩具商尾張屋(中島勘兵衛)の世話になり、そこで眼鏡絵を描く作業に携わる。同時に、尾張屋の援助で狩野派の石田幽汀門に入り絵の修業を積むことになる。

そして、宝暦九年(一七五九)、二十七歳の頃、「主水(もんど)」の署名を用いて、この署名によるタンチョウとマナヅルを描いた「群鶴図」(円山主水落款・個人蔵)を制作している。また、明和二年(一七六五)、三十歳の頃から、「仙嶺(せんれい)」の署名を使用し、同じくタンチョウの「双鶴図」(仙嶺落款・八雲本陣記念財団蔵)を制作している。

これらのことに関して、応挙が師事した石田幽汀の代表作品として「群鶴図屏風」(六曲一双・静岡県立美術館蔵)などがあり、若き日の応挙は、この石田幽汀門で、幽汀流のこれらの鶴の絵の技法なども習熟して行ったのであろう。

この石田幽汀の「群鶴図屏風」は、タンチョウの他に、ナベヅル・マナヅル・ソデグロツル・アネハヅルなどが描かれており、おそらく、応挙は、虎に関すること以上に、鶴の博物学的な情報を得ていたことであろう。

事実、上記の「遊鶴図襖」の四面のものは、「鶴の間」西側襖四面(「虎の間」東側襖四面の裏側)のものでタンチョウと芦との取り合わせのものであるが、この「鶴の間」の床の間に描かれている「稚松(わかまつ)双鶴図」は、ナベヅルと地面に小さく顔を出している若松との取り合わせのものなのである。

もとより、鶴は目出度い瑞鳥として恰好な画題の一つであるが、なかでも、応挙に連なる円山四条派の画人たちは、好んで描いた伝統的なテーマでもある。

例えば、天明六年(一七八六)芦雪が三十三歳の時、応挙の名代として、応挙の作品を携えて南紀の無量寺に赴き、そこで、芦雪一代の「龍図襖」と「虎図襖」などを仕上げた時の、応挙の作品は、「波上群仙図襖」(四面)と床の間貼付の『山水図』と違い棚上の戸袋貼付の「群鶴図」である。

そして、芦雪自身、その無量寺で「群鶴図襖」(六面)を描き、その二面には、応挙の飛翔の「群鶴図」から示唆を受けたのか飛翔の鶴図があり、この飛翔の鶴図が、後年(寛政六年=一七九四)に描かれる「富士越鶴図」(グライダーのような、アニメーションのような飛翔鶴図)の原型のようなのである(これらについて、下記の補記二に記したい)。

なお、この金刀比羅宮の「鶴の間」に関して、「優美な静寂宇宙のよう」(鳥居ユキ)の記事を次(補記一)に記し、障壁画(室内の床貼付(はりつけ)、壁貼付、襖、杉戸、衝立、天井などに描かれた絵の総称)の「空間マジック」「空間トリック」の妙の参考に供したい。

補記一 「優美な静寂宇宙のよう」(ファション・デザイナー 鳥居ユキ)

http://www.shikoku-np.co.jp/feature/kotohira/17/

私が初めて金刀比羅宮を訪れ、この「円山応挙鶴の間」の鶴の襖絵(ふすまえ)に出会ったのは一昨年の七月です。

京都と琴平にしかない蹴鞠(けまり)の見学に誘われて、「一生に一度はこんぴらさん参り」のつもりで、波が穏やかな瀬戸内海を渡りました。琴平の第一印象は、緑があふれる自然環境がすばらしいこと。長い歴史の中で大切に守ってきた人々の心もまた、あたたかいのだろうと、予感したのを覚えています。

円山応挙鶴の間

御本宮をお参りした後、表書院へ。神職の方に案内されて、静かに引き戸を引くとそこが「鶴の間」で、目の前のほの暗い空間に鶴の襖絵がありました。座って拝見すると、身を寄せ合った二羽の鶴。親子? それとも夫婦かしら。別の襖には、羽を広げて空を飛ぶ一羽が生き生きと描かれています。

この絵は、決して美術館などの明るい所で観るものではない。二百年あまり昔、応挙が豊かな自然に恵まれた京都で腕をふるって命を吹き込んだ鶴たちが、空を飛んで、ここにやってきたのですから。それをほぼ同じ状態で、今も間近に観ることができる。「はるばる来てよかった」と、つぶやいていました。

私は幼い時から鶴が大好きです。静かで上品で、しかも華やかなイメージがある。晴れ着の柄や千代紙の折り鶴、「夕鶴」の物語。日本人の遺伝子のせいでしょうか。

鳥居さんデザインの新しい制服

そしてまた絵画は、観るのも描くのも大好きなのです。時々、名画集をながめながら、ふと鶴の絵に心をひかれ、鶴が描けたらと思いますがいつもあきらめてしまいます。

そんな体験を思い出しながらの、応挙の鶴の絵。この部屋は全国から来た諸家の方の控えの間と伺いましたが、優美な静けさと宇宙のような広がりに、客の心も落ち着いたことでしょう。部屋の目的に合わせて鶴を選び、襖を飾った応挙のアートディレクターとしての技量に感心するばかりでした。

こんぴらさんのリニューアル「平成の大遷座祭」について、琴陵容世宮司の話を伺ったのも、この時でした。翌日、念願の蹴鞠を見学し、初の試みとして、これまで男性だけで奉納していた場を、女性にも与えたと聞き、大変興味を持ちました。改革に同感した私は、宮の女子職員の新しい制服のデザインを引き受けました。緑色と鬱金(うこん)の黄色は、あの美しい自然の森と御守りにも使われている、元気の出る色をイメージした結果です。

「一生に一度」のつもりが実は、今年の四月にも再訪しました。低くておだやかな丸い山々、一度には見切れないほどたくさんの貴重な美術品の数々、伝統を守る歌舞伎の芝居小屋。とくに応挙の鶴の襖絵は、時を超えて人の心を落ち着かせる魅力が忘れがたいものになりました。四季折々、自然のエネルギーをもらいたい。また、鶴たちに会いたいと思うのです。(2003年7月27日掲載)

補記二 無量寺の応挙と芦雪の「鶴」など

http://www.muryoji.jp/museum/index/index.html

応挙筆「群鶴図」(無量寺「違い棚の戸袋四面図の内の三面)

芦雪筆「群鶴図」(無量寺「群鶴図襖六面の内の一部)

その八 富士越鶴図

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-09-15

『江戸の絵を愉しむ(榊原悟著)』では、これまでの「垂直方向」(縦長)と「水平方向」(横長)の二次元の世界の他に、「動きを表す=反復効果」という、新たなる「鑑賞視点」を提示している。

「富士山の向こうからこちらへ、鶴が飛んで来る。一羽、二羽、三羽・・・と、隊列を組んでいるようだ。(略) このグライダーような『かたち』のくり返しが、一羽の鶴が飛んでくる航跡を表しているようにも見える。同形の反復とは、これである。まるでアニメーションだ。」

ここに、応挙が「大瀑布図」で試みた、「垂直方向(壁面=滝の落下部分)」と「水平方向」(床面=滝壺の部分)が、一つの「掛幅画」(「縦」に「ひらく」=垂直画)に、異次元の「絵巻・屏風画・襖画」(「横」に「ひらく」=水平画)だけではなく、「動きを表す=反復の効果」をも、この「富士越鶴図」で、試行したということになる。

しかし、この「動きを表す=反復の効果」は、「富士山の向こうからこちらへ、鶴が飛んで来る」という、いわゆる「遠近法」の「向こうからこちらへ」の「奥行」と一体となって、この「視覚的トリック」が実現されることになる。

ところが、この「富士越鶴図」では、「遠くのものは小さく、近くのものは大きく」という「遠近法」は、手前の「鶴」、中間の「富士山」、遠方の奥の「旭日」の関係で為され、「鶴の群れ」は、その遠近法に因らず、「同形の反復」という意表を突いた手法を併用したところに、芦雪の、この「富士越鶴図」で試行された「空間マジック」「「造形の魔術」「視覚トリック」が存在するということになろう。

そして、ここでは、「縦」と「横」との二次元だけでの世界ではなく、「奥行」を伴っての三次元の造形的な世界と、さらに、スローモーションビデオを見るよう「時間制」などをも有している、多種多様な趣向の上に成り立っている世界と言えよう。

応挙筆「遊虎図襖」(襖・壁貼付二十四面)の内七面(金刀比羅宮表書院「虎の間」)

各一八二・五×一三九・五cm

「こんぴらさん」で知られる讃岐(香川)の金刀比羅宮は、海上交通の守り神として古くから信仰を集めていた。奥社まで一三六八段に及ぶ石段の、ほぼ中間に位置するところに「金刀比羅宮表書院」がある。

その表書院の四室(鶴の間・虎の間・七賢の間・山水の間)にわたって展開する応挙の障壁画は、出入りの京都の仏師の斡旋により豪商三井家の経済的援助を得て、天明七年(一七八七)と寛政六年(一七九四)の二期に分かれて(その間に天明八年=一七八八の大火があり中断)、その障壁画を完成したという。

その内の第一期の「遊虎図襖」と「遊鶴図襖」とは、天明七年(一七八七)の作とされている。上記の右側は「虎の間」東側襖四面の内の三面で、左側は「虎の間」北側八面の内の四面である。

この右側の二頭の虎も、左側の二頭の虎も、鏡像関係のように対置するポーズで、右側の虎は「水呑みの虎」、そして、左側の虎が「八方睨みの虎」とのネーミングがあり、他に「白虎」など四頭の虎が描かれている。

応挙は、これらが障壁画を現地の金刀比羅宮で制作したのではなく、京都のアトリエとして利用していた大雲院で制作したという。そして、これらの障壁画が見事にはめ込まれるその金刀比羅宮には応挙は訪れていないのである。

また、応挙は実物の虎を一度も見たこともなく、これらの障壁画の虎を描いたということなのである。そして、古代中国以来の天地の守護神としての勇猛さの象徴としての虎は、名のある画人なら誰しもが挑戦した格好なる画題であって、その画人達の虎の傑作画というものも、数多く目にしていることであろうが、上記の応挙の虎は、例えば、狩野派の勇猛さを誇る「名古屋城御本間」に描かれている虎の図ではない。

実物を基本に据えての写生画を信条とする応挙にとって、実物が存在しない「龍」を描くことよりも、実物が存している、しかし、見たこともない「虎」を、実物を見たように描くということは、それこそ至難のことであったろう。

そして、応挙は、虎の毛皮を入手し、猫をモデルにして、上記の「虎」図などを制作していたことが、次の「虎皮写生図」などで明らかになってくる。

応挙筆「虎皮写生図」 二曲一双 紙本着色 本間美術館蔵

一五〇・五×一七八・二cm (貼り切れない後脚と尾は裏側に貼ってある)

かくして、応挙は虎の名手として名を馳せることになるが、その応挙の虎の勇猛さを継承したのは「岸駒(宝暦六=一七五六又は寛延二年=一七四九~天保九年=一八三九)」、そして、日本最大の愛玩的虎を描いた芦雪(宝暦四年=一七五四~寛政十一年=一七九九)へと連なって行く。

それらのルーツは偏に、上記の「遊虎図襖」で応挙が試行した虎のポーズの可能性の追求と結びついているのであろう。

ちなみに、応挙に連なる岸駒は、虎の頭蓋骨を手に入れ、それに虎の頭の皮を被せ、その姿を様々な角度から精密に写生したという。さらに各部分の寸法を計測し、牙と歯の本数や形状まで記述している。また、少し後に虎の四肢も入手し、やはり詳細な観察記録が残っているという(富山市佐藤記念美術館蔵)。

岸駒は、芦雪のように応挙のスタッフとして仕えたことはないであろうが、応挙の解剖学的な写生技法を継承したという面においては、やはり応挙の円山派の画人で、その円山派の一角を形成する岸派の創始者ということになろう。

応挙筆「遊鶴図襖」(襖・壁貼付十六面)の内四面(金刀比羅宮表書院「鶴の間」)

各一八二・五×一三九・五cm

応挙は享保十八年(一七三三)、丹波国穴太村(現京都府亀岡市)の農家の出身である。延享四年(一七四七)、十五歳の頃、京都の呉服商に奉公し、後に、玩具商尾張屋(中島勘兵衛)の世話になり、そこで眼鏡絵を描く作業に携わる。同時に、尾張屋の援助で狩野派の石田幽汀門に入り絵の修業を積むことになる。

そして、宝暦九年(一七五九)、二十七歳の頃、「主水(もんど)」の署名を用いて、この署名によるタンチョウとマナヅルを描いた「群鶴図」(円山主水落款・個人蔵)を制作している。また、明和二年(一七六五)、三十歳の頃から、「仙嶺(せんれい)」の署名を使用し、同じくタンチョウの「双鶴図」(仙嶺落款・八雲本陣記念財団蔵)を制作している。

これらのことに関して、応挙が師事した石田幽汀の代表作品として「群鶴図屏風」(六曲一双・静岡県立美術館蔵)などがあり、若き日の応挙は、この石田幽汀門で、幽汀流のこれらの鶴の絵の技法なども習熟して行ったのであろう。

この石田幽汀の「群鶴図屏風」は、タンチョウの他に、ナベヅル・マナヅル・ソデグロツル・アネハヅルなどが描かれており、おそらく、応挙は、虎に関すること以上に、鶴の博物学的な情報を得ていたことであろう。

事実、上記の「遊鶴図襖」の四面のものは、「鶴の間」西側襖四面(「虎の間」東側襖四面の裏側)のものでタンチョウと芦との取り合わせのものであるが、この「鶴の間」の床の間に描かれている「稚松(わかまつ)双鶴図」は、ナベヅルと地面に小さく顔を出している若松との取り合わせのものなのである。

もとより、鶴は目出度い瑞鳥として恰好な画題の一つであるが、なかでも、応挙に連なる円山四条派の画人たちは、好んで描いた伝統的なテーマでもある。

例えば、天明六年(一七八六)芦雪が三十三歳の時、応挙の名代として、応挙の作品を携えて南紀の無量寺に赴き、そこで、芦雪一代の「龍図襖」と「虎図襖」などを仕上げた時の、応挙の作品は、「波上群仙図襖」(四面)と床の間貼付の『山水図』と違い棚上の戸袋貼付の「群鶴図」である。

そして、芦雪自身、その無量寺で「群鶴図襖」(六面)を描き、その二面には、応挙の飛翔の「群鶴図」から示唆を受けたのか飛翔の鶴図があり、この飛翔の鶴図が、後年(寛政六年=一七九四)に描かれる「富士越鶴図」(グライダーのような、アニメーションのような飛翔鶴図)の原型のようなのである(これらについて、下記の補記二に記したい)。

なお、この金刀比羅宮の「鶴の間」に関して、「優美な静寂宇宙のよう」(鳥居ユキ)の記事を次(補記一)に記し、障壁画(室内の床貼付(はりつけ)、壁貼付、襖、杉戸、衝立、天井などに描かれた絵の総称)の「空間マジック」「空間トリック」の妙の参考に供したい。

補記一 「優美な静寂宇宙のよう」(ファション・デザイナー 鳥居ユキ)

http://www.shikoku-np.co.jp/feature/kotohira/17/

私が初めて金刀比羅宮を訪れ、この「円山応挙鶴の間」の鶴の襖絵(ふすまえ)に出会ったのは一昨年の七月です。

京都と琴平にしかない蹴鞠(けまり)の見学に誘われて、「一生に一度はこんぴらさん参り」のつもりで、波が穏やかな瀬戸内海を渡りました。琴平の第一印象は、緑があふれる自然環境がすばらしいこと。長い歴史の中で大切に守ってきた人々の心もまた、あたたかいのだろうと、予感したのを覚えています。

円山応挙鶴の間

御本宮をお参りした後、表書院へ。神職の方に案内されて、静かに引き戸を引くとそこが「鶴の間」で、目の前のほの暗い空間に鶴の襖絵がありました。座って拝見すると、身を寄せ合った二羽の鶴。親子? それとも夫婦かしら。別の襖には、羽を広げて空を飛ぶ一羽が生き生きと描かれています。

この絵は、決して美術館などの明るい所で観るものではない。二百年あまり昔、応挙が豊かな自然に恵まれた京都で腕をふるって命を吹き込んだ鶴たちが、空を飛んで、ここにやってきたのですから。それをほぼ同じ状態で、今も間近に観ることができる。「はるばる来てよかった」と、つぶやいていました。

私は幼い時から鶴が大好きです。静かで上品で、しかも華やかなイメージがある。晴れ着の柄や千代紙の折り鶴、「夕鶴」の物語。日本人の遺伝子のせいでしょうか。

鳥居さんデザインの新しい制服

そしてまた絵画は、観るのも描くのも大好きなのです。時々、名画集をながめながら、ふと鶴の絵に心をひかれ、鶴が描けたらと思いますがいつもあきらめてしまいます。

そんな体験を思い出しながらの、応挙の鶴の絵。この部屋は全国から来た諸家の方の控えの間と伺いましたが、優美な静けさと宇宙のような広がりに、客の心も落ち着いたことでしょう。部屋の目的に合わせて鶴を選び、襖を飾った応挙のアートディレクターとしての技量に感心するばかりでした。

こんぴらさんのリニューアル「平成の大遷座祭」について、琴陵容世宮司の話を伺ったのも、この時でした。翌日、念願の蹴鞠を見学し、初の試みとして、これまで男性だけで奉納していた場を、女性にも与えたと聞き、大変興味を持ちました。改革に同感した私は、宮の女子職員の新しい制服のデザインを引き受けました。緑色と鬱金(うこん)の黄色は、あの美しい自然の森と御守りにも使われている、元気の出る色をイメージした結果です。

「一生に一度」のつもりが実は、今年の四月にも再訪しました。低くておだやかな丸い山々、一度には見切れないほどたくさんの貴重な美術品の数々、伝統を守る歌舞伎の芝居小屋。とくに応挙の鶴の襖絵は、時を超えて人の心を落ち着かせる魅力が忘れがたいものになりました。四季折々、自然のエネルギーをもらいたい。また、鶴たちに会いたいと思うのです。(2003年7月27日掲載)

補記二 無量寺の応挙と芦雪の「鶴」など

http://www.muryoji.jp/museum/index/index.html

応挙筆「群鶴図」(無量寺「違い棚の戸袋四面図の内の三面)

芦雪筆「群鶴図」(無量寺「群鶴図襖六面の内の一部)

その八 富士越鶴図

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-09-15

『江戸の絵を愉しむ(榊原悟著)』では、これまでの「垂直方向」(縦長)と「水平方向」(横長)の二次元の世界の他に、「動きを表す=反復効果」という、新たなる「鑑賞視点」を提示している。

「富士山の向こうからこちらへ、鶴が飛んで来る。一羽、二羽、三羽・・・と、隊列を組んでいるようだ。(略) このグライダーような『かたち』のくり返しが、一羽の鶴が飛んでくる航跡を表しているようにも見える。同形の反復とは、これである。まるでアニメーションだ。」

ここに、応挙が「大瀑布図」で試みた、「垂直方向(壁面=滝の落下部分)」と「水平方向」(床面=滝壺の部分)が、一つの「掛幅画」(「縦」に「ひらく」=垂直画)に、異次元の「絵巻・屏風画・襖画」(「横」に「ひらく」=水平画)だけではなく、「動きを表す=反復の効果」をも、この「富士越鶴図」で、試行したということになる。

しかし、この「動きを表す=反復の効果」は、「富士山の向こうからこちらへ、鶴が飛んで来る」という、いわゆる「遠近法」の「向こうからこちらへ」の「奥行」と一体となって、この「視覚的トリック」が実現されることになる。

ところが、この「富士越鶴図」では、「遠くのものは小さく、近くのものは大きく」という「遠近法」は、手前の「鶴」、中間の「富士山」、遠方の奥の「旭日」の関係で為され、「鶴の群れ」は、その遠近法に因らず、「同形の反復」という意表を突いた手法を併用したところに、芦雪の、この「富士越鶴図」で試行された「空間マジック」「「造形の魔術」「視覚トリック」が存在するということになろう。

そして、ここでは、「縦」と「横」との二次元だけでの世界ではなく、「奥行」を伴っての三次元の造形的な世界と、さらに、スローモーションビデオを見るよう「時間制」などをも有している、多種多様な趣向の上に成り立っている世界と言えよう。

応挙工房周辺(「瀑布古松図床貼付」と「大瀑布図」) [応挙]

その二 「瀑布古松図床貼付」と「大瀑布図」

「瀑布古松図床貼付」(応挙筆)「金刀比羅宮・「表書院・上段之間」三面の内 紙本墨画金砂子 寛政六年(一七九四) 二六九・〇×四七七・〇cm

【 画面左端、巨大な滝から落下した水の流れは左に向かい、いったん室外に出た上で再び室内に還流し、やがては広大な水景となって終わる。水の流れが左回りに部屋を一巡することで、画中空間と現実空間とが混然一体となった世界を現出するわけである。応挙が開発した虚(画中空間)実(現実空間)が一体化した世界がここに実現したのである。『別冊太陽 円山応挙』所収「波濤と瀑布・作品解説(内山淳一稿) 】

上記の作品解説で、「いったん室外に出た上で再び室内に還流し」というのは、この「表書院」に面した庭の「林泉」(林や泉水を配して造った庭園)に「流れこみ」、そこからまた「室内に還流する」という、いわゆる、「空間マジック」「空間トリック」を、応挙が試行しているということを意味しよう。

【 六十二歳の筆になる本図は、金刀比羅宮を実際に訪ねることなく描かれたが、室内空間や屋外の地形まで綿密な情報を収集して構成された。描かれた川の流れの先の現実の屋外には水の流れがあって、室内にその音が聞こえてくる。絵画内の世界と現実が交錯する高次元の構成である。『水墨画の巨匠第十巻 応挙(安岡章太郎・佐々木丞平執筆)』所収「作品解説・図版解説(佐々木正子稿)) 】

応挙が、讃岐(香川)の金刀比羅宮表書院の障壁画に取り組んだのは、天明七年(一七八七)、五十五歳の時からで、それが完成したのは、寛政六年(一七九四)、亡くなる一年前の六十二歳ということになる。

この間に、天明八年(一七八八)、五十六歳の時に、天明の大火があり、さらに、寛政二年(一七九〇)、五十八歳の時に、一門を率いて、御所造営に伴う障壁画制作に参加している。あまつさえ、寛政五年(一七九三)、六十一歳の時に、体調を崩し、特に、眼の調子が悪化して、視力が衰えるという状況下にある。

この応挙の金刀比羅宮表書院の障壁画というのは、次のとおり膨大なものである。

「遊虎図襖」(襖・壁貼付二十四面)→ 天明七年(一七八五)

「遊鶴図襖」(襖・床貼付十六面) → 同上

「竹林七賢図襖」(襖八面) → 寛政六年(一七九四)

「山水図襖」(襖・壁貼付三十三面)→ 同上

「瀑布古松図床貼付」(床貼付三面)→ 同上

この金刀比羅宮の制作の背景には、応挙の最大の支援者ともいうべき京都の豪商三井八郎兵衛が介在しているといわれている。この障壁画に取り組んだ、天明七年(一七八五)には、同時に、但馬(兵庫)の大乗寺、京都の南禅寺帰雲院の障壁画にも取り組んでおり、それらは、応挙一門の総力を挙げて取り組んだものなのであろう。

「保津川図屏風」(応挙筆)八曲一双の右隻(一五四・五×四八三cm)

「保津川図屏風」(応挙筆)八曲一双の左隻(一五四・五×四八三cm)

上記の「保津川図屏風(八曲一双)」が、寛政七年(一七九五)六月作で、この翌月の七月十七日に、応挙は六十三年の生涯を閉じることになる。すなわち、この「保津川図屏風」が、応挙の絶筆とされるものである。

そして、この絶筆の「保津川図屏風」のルーツは、その一年前に完成された、冒頭に掲げた、金刀比羅宮表書院の床の間の「瀑布古松図床貼付」なのである。

まさに、絶筆の「保津川図屏風」の右隻と「瀑布古松図床貼付」とは一致し、それを屏風仕立てにして、さらに、その右隻に衝突するような左隻を制作し、ここに、それを左右にしての、新しい「空間マジック」「空間トリック」を創出しようとしたことが窺えるのである。

「大瀑布図」(応挙筆)一幅 紙本淡彩 安永元年(一七七二)作

三六二・八×一四四・五cm 相国寺蔵 円満院旧蔵

【 竪(縦)が三・六メートルに及ぶ巨大な滝の図。円満院門主祐常が、同院に滝がないのを惜しんで描かせたものといい、池の上に下げたとも伝える。書院の梁に掛けると、畳面でL字状に折れ曲がり、画面上方は仰ぎ見るような仰視、滝の中ほどは水平視、そして滝壺から下に描かれる流水といくつかの岩は俯瞰視の視点で描写されていることが指摘されている。滝壺付近の飛沫や流水に滴れる岩の黒さも臨場感を高めている。垂直に落下する滝と水平な流水という現実空間になぞらえた構図は、以後応挙が諸寺院の障壁画に展開することになる「虚実一体空間」のさきがけをなす作品として高く評価される。『別冊太陽 円山応挙』所収「波濤と瀑布・作品解説(内山淳一稿) 】

この「大瀑布図」については、先に、「芦雪あれこれ(その七瀑布図)」で触れた(次に関係する部分を再掲して置きたい)。この安永元年(一七七二)、四十歳の時の「大瀑布図」が、冒頭に掲げた「瀑布古松図床貼付」、そして、絶筆の「保津川図屏風」の、すなわち、「虚実一体空間」のルーツということになる。

翻って、応挙が、それまでの「主水」「仙嶺」「僊嶺」の署名から「応挙」の署名に替えたのは、明和三年(一七六六)、三十四歳の頃で、その前年の頃に、関白をつとめた二条吉忠に連なる円満院門主祐常(ゆうじょう)の知遇を得るようになった。

そして、上記の「大瀑布図」を制作した四十歳の頃から、京都の豪商三井家の知遇を得るようになり、この円満院門主祐常と三井家とが、応挙の主要な支援者ということになる。

応挙の円山家は、応挙の没(寛政元年=一七九五)後、応瑞(一七六六~一八二九)、応震(一七九〇~一八三八)、応立(一八一七~七五)が家督を継いで行くが、明治維新後の、四代目応立は、「元円満院家来」として、京都府貴嘱の身分を得ている。それは、応挙と円満院門主祐常との関係が、代々、続いていたことの証しなのでもあろう。

補記一 (再掲)「大瀑布図」新潟日報記事 (2012年9月28日掲載

新潟日報 (2012年9月28日掲載)

円山応挙の「大瀑布図」の展示作業

上記は、平成二十四年(二〇一二)に新潟県歴史博物館で開催された「若冲・応挙の至宝-京都相国寺と金閣・銀閣 名宝展-」の展示作業を、「新潟日報」が掲載したものである。

この「新潟日報」のスナップ写真が、応挙の「大瀑布図」の空前絶後の大きさと、そして、この「大瀑布図」に隠された、芦雪の企みと根っ子が同じところの「空間マジック」を伝えるのに、最も適切な一枚のように思われる。

まず、この作品の大きさは、これを展示する人(二人)と比較してみると、いかに大きいかが一目瞭然となる。

そして、この作品の展示に当たって大事な所は、天井から壁面に沿ってぶら下げて、床に達したら、その床の面に伸ばして、丁度、壁面と床との「L字」型に展示するように細工が施されているようなのである。

すなわち、滝の部分は垂直に、滝壺の部分は水平になる。すなわち、これは応挙の「空間マジック」ということになる。

そもそも、この応挙の作品は、応挙の良き理解者で最大の支援者であった円満院祐常(近江円満院三十七世、関白二条吉忠の三男)が、円満院の池に滝がないので、応挙に描かせ、池の上に懸けたとも、池に面した書院の長押に懸けたともいわれている。すなわち、この作品は、現実の庭の景色と一体化させて見ることを前提にして制作されている。

すなわち、応挙の、この作品は、あくまでも、対象を「実物大」に描くというのが基本で、その「空間マジック」も、垂直方向と水平方向との二次元的な限定的なものであった。

しかし、芦雪の「空間マジック」は、垂直方向の一次元的な世界に、「実物大」ではなく、

「『大・小』対比の演出」によって、多種多様な「無限的空間」を生み出すという、「造形の魔術」「視覚トリック」が施されているということになる。

芦雪が、応挙門に入った年次は定かではないが、芦雪の応挙門でのデビューは、安永七年(一七七八)、二十五歳の「東山名所風俗図」であった。応挙が、この「大瀑布図」を手掛けていた頃に、芦雪が応挙門に入っていたかどうかは不明であるが、芦雪が、この応挙の「大瀑布図」に大きな影響を受けていたことは、想像するに難くない。

事実、芦雪は、「実物大」を主題にしての、篠竹一本を、縦一五五・八cm、横一一・三cmの、縦・横の比率が「一四対一」という、極端に細長い画面に描いている(『竹に月図)。

芦雪に関する口碑はいろいろあり、「芦雪は応挙を試すようなことをして破門された」とかいわれているが、「実際のところはそうした形跡はない」し、応挙没後も円山家との交流は保たれ、「芦雪がその生涯にわたって応挙との関係を失うことがなかった」(『日本の美術八長沢芦雪№219宮沢新一編』)ということは、特記して置く必要があろう。

また、芦雪の、寛政十一年(一七九九・四十六歳)の、大阪での客死に関連して、自殺・毒殺・困窮による縊死とかといわれているが、これも、「もし、縊死が事実なら、困窮のためではなく、絵筆が握れなくなった、というような事情が想像される」(『前掲書・宮沢新一編)と、その真相は、巷間に伝来されていることを鵜呑みにするのは危険のように思われる。

補記二 金刀比羅宮美の世界(第十二話 円山応挙 国内最大の空間構成 佐々木丞平)

http://www.shikoku-np.co.jp/feature/kotohira/12/

【 わが国における十八世紀は絵画芸術の最も熟成した時期で、全国的にすばらしい絵画芸術作品が制作されたときでもある。円山応挙(一七三三―九五)は江戸時代中期に京都において写生派を興し、一世を風靡(ふうび)した。狩野派などの伝統描法に対し、近代に続く新しい写生という概念を確立したことは、わが国の絵画史の中でも特筆すべきことである。

金刀比羅宮表書院の障壁画は、京都の豪商三井八郎兵衛の援助によるもので、京随一といわれた応挙に障壁画制作を依頼した記録が確認できる。山水之間、七賢之間、虎之間、鶴之間を合わせると実に九十面の障壁画を描いており、これは現存する応挙の最大の空間構成になる。

応挙は天明七(一七八七)年にこれらの障壁画制作をスタートしており、寛政六(一七九四)年まで七年間の歳月を費やした。この間、天明八(一七八八)年には京都で大火があり、応挙も焼け出されている。いわゆる天明の大火であるが、こうした困難も乗り越え、応挙は五十代後半から晩年の充実した時期を金刀比羅宮の障壁画制作に充てた。

応挙の写生を元にした作風は、鶴之間の優美な鶴の姿にも顕著に現れており、さまざまな鶴のポーズが自在に描かれている。今でこそ、応挙が生み出した写生は広く浸透し、珍しいものではなくなっているが、動いている生き物のありのままの姿を写生に留め、絵画化することは当時の人々の目には大変新鮮なものに映った。しかし、応挙の描く虎は実物の虎と雰囲気が異なっているといわれる。

確かに丸味を帯びた体や顔の印象が異なっているが、それは当時、虎が輸入されていなかったために見ることも不可能であったことによる。応挙は虎の毛皮などを参考に想像して描いている。ほぼ実物大の大きさは虎を見たことのない絵師が描いたとは思えない迫力に満ち、室中にいれば、その鋭い視線に威嚇される。

七賢之間は、当時よく画題とされていた中国故事の竹林の七賢人を描いたもので、阮籍(げんせき)、※康(けいこう)、山濤(さんとう)、向秀(しょうしゅう)、劉伶(りゅうれい)、王戎(おうじゅう)、阮咸(げんかん)、といった隠士たちが描かれている。

【編注】※は鷲の京の部分がのぎへん 鳥の部分が山

さて、応挙最晩年の筆になるのが山水之間で、大床の壁貼付右側から勢いよく落ちる滝が左側へと流れていき、画中から姿を消す場所には障子腰張りの向こう側の現実の庭に水が流れており、その音が聞こえてくる。その現実の水の流れの切れるところから絵の中に再び水景が戻って来て、部屋をぐるりと一周して大海へと注ぐ構成となっている。水の生々流転の様は人の一生のようでもあり、応挙は画中にさまざまな変化を付けながら、品格に満ちた作風を展開している。

卓越した文化財は、多くの人々の芸術に対する深い理解と尊敬によって支えられてきた。そしてその芸術への理解は、その時代の文化レベルによって左右される。何百年もの間守り続けられてきた貴重な芸術作品を、われわれが担う今という時代が十分に理解するだけの力を持っていることを願っている。(2003年6月22日掲載) 】

「瀑布古松図床貼付」(応挙筆)「金刀比羅宮・「表書院・上段之間」三面の内 紙本墨画金砂子 寛政六年(一七九四) 二六九・〇×四七七・〇cm

【 画面左端、巨大な滝から落下した水の流れは左に向かい、いったん室外に出た上で再び室内に還流し、やがては広大な水景となって終わる。水の流れが左回りに部屋を一巡することで、画中空間と現実空間とが混然一体となった世界を現出するわけである。応挙が開発した虚(画中空間)実(現実空間)が一体化した世界がここに実現したのである。『別冊太陽 円山応挙』所収「波濤と瀑布・作品解説(内山淳一稿) 】