「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その五) [漱石・東洋城・寅彦]

その五「明治四十年(一九〇七)」

[漱石・四十一歳]

[明治40(1907) 1月、「野分」(『ホトトギス』)、3月末~4月初、京都・大阪に旅行、5月 『文学論』(大倉書店)、5月、入社の辞(『東京朝日新聞』)、6月、長男・純一誕生、6月~10月、「虞美人草」、6月、西園寺公望からの文士招聘会を断る、9月、牛込区早稲田南町7番地へ転居。]

1971 春の水岩ヲ抱イテ流レケリ

[前書「問うふて曰く男女相惚の時什麼(しゅうも)漱石子筆ヲ机頭ニコロガシテ曰ク天竺ニ向ツテ去レ」。什麼(しゅうも)は「そも」とも読み、「何」「如何(いかん)」など疑問をあらわす禅語。ハガキでは「天竺」を「天笠」とする。1975までの五句は、当時恋愛問題で悩み窮地におちいっていた松根豊次郎(東洋城)に宛てたはげましとなぐさめの一連のハガキのうち二通に記された句。※漱石が封書でなく、ハガキにこれらの句を認めたとことについて、東洋城の恋愛の相手が、血縁関係のない従妹の「柳原白蓮(燁子)」で、その父母の「柳澤前光(伯爵)・初子(東洋城の伯母)」の目に入ることを承知してのものとされている。]

1972 花落チテ砕ケシ影ト流レケリ

[問ふテ曰ク相思の女、男ヲ捨テタル時什麼(しゅうも)漱石子筆ヲ机頭ニ堅立シテ良久曰く日々是公日]。「良久」は「やや久しくして」の意。]

1973 朝貌や惚れた女も二三日

[前書「心中するも三十棒」。「三十棒」は「修業者を警策で激しく打つこと」。]

1974 垣間見る芙蓉に露の傾きぬ

[前書「心中せざるも三十棒」。]

1975 秋風や走狗を屠る市の中

[前書「道(い)へ道へすみやかに道へ」。「走狗は猟などで使われた犬。転じて他人の手先になって使われる人を軽蔑して言うが、ここでは東洋城の恋の悩み(煩悩)」。]

[東洋城・三十歳。写生一本の世論に対抗し、俳句の行き方が写生以外にあることを力説。かくて「子規から芭蕉へ」の還元を躬行(きゅうこう)した。]

恋すてし肚裏の寒さこらへけり

[※「肚裏(とり)」とは「 腹の中。心中。」のこと。漱石の句の前書にある「心中するも三十棒」「心中せざるも三十棒」に対応する句のように思われる。]

桜散るや木蓮もありて見ゆる堂

木蓮は亭より上に映りけり

君水打てば妾事弾かん夕涼し

[※これらの句が、東洋城と白蓮(柳原燁子)との「叶わぬ恋愛」関係の背景を物語るものかどうかは定かではないが、三十歳になっても独身(白蓮は東洋城よりも九歳前後年下)で、その前年(明治三十九年)に、「妻もたぬ我と定めぬ秋の暮れ」の句を遺している、当時の東洋城の心境の一端を物語るものと解することも、許容範囲内のことのように思われる。「明治四十三年、東洋城は三十二歳のとき北白川成久王殿下の御用掛兼職となったが、あるとき殿下から、「松根の俳句に、妻もたぬ我と定めぬ秋の暮れ、というのがあると聞くが、妻持たぬというのは本当なのか」と聞かれた。それに対して、東洋城は、「俳句は小説に近いものです」と答えた。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)と言う。この「俳句は小説に近いものです」というのは、「事実は小説よりも奇なり」の、俳人・東洋城の洒落たる言い回しであろう。]

E5AEB6E7B3BBE59BB3.jpg)

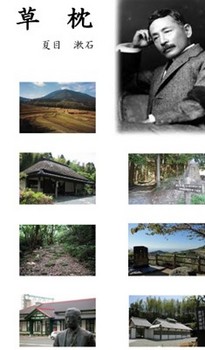

「絶縁状と白蓮事件」所収「柳原二十二代当主・柳原前光(伯爵)家系図」

http://www.kyushu-sanpo.jp/kanko/fukuoka/byakuren-c/byakuren-c.html

これは、「柳原前光(伯爵)家系図」であるが、この「柳原前光」の正妻「初子」は、東洋城の母(敏子・敏)の実姉である。大正天皇の生母(愛子)は、「柳原前光」の妹にあたる。この「柳原前光(伯爵)家系図」のような「松根東洋城家系図」のようなものは定かではない。

東洋城は、本名が「豊次郎」で次男であるが、長男が夭逝し、「松根図書→権六」家の嫡男である。実弟の「松根宗一」は、その末弟のようである。その他に、「松根卓四郎・松根新八郎」の実弟の名も、東洋城が主宰した俳誌「渋柿」に出てくるのだが、それらの実弟については、これまた、定かではない。

(付記その一)「松根宗一」周辺(「ウィキペディア」)

[松根宗一(まつねそういち、1897年4月3日 - 1987年8月7日)は、日本の昭和時代に活動した実業家。後楽園スタヂアムおよび新理研工業会長、電気事業連合会副会長を歴任し「電力界のフィクサー」「ミスター・エネルギーマン」の異名で呼ばれた。祖父は宇和島藩家老の松根図書、次兄は俳人の松根東洋城。](「ウィキペディア」)

(付記その二)「兄東洋城と私(松根新八郎稿)」(「渋柿」昭和40年1月・「東洋城先生追悼号」所収)=「国立国会図書館デジタルコレクション」

.jpg)

「兄東洋城と私(松根新八郎稿)」所収の「松根東洋城」(「式部職の大礼服」着衣)(「国立国会図書館デジタルコレクション」所収)

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/42

[東洋城が心血を注いだ、その俳誌「渋柿」は、昭和十五年(一九四〇)以降のものは、「国立国会図書館デジタルコレクション」で閲覧することが出来る。

その昭和四十年(一九六五)の一月号(「松根東洋城追悼号」)の目次は、次のようなものである。

(目次)

松根東洋城君のこと / 安倍能成/p2~3

巻頭句 / 野村喜舟/p4~23

句境表現の境 / 松根東洋城/p24~27

庭の別れ / 野村喜舟/p27~29

弔辞 / 愛知揆一/p30~30

弔辞 / 高橋誠一郎/p30~30

弔辞 / 水原秋桜子/p31~31

Sの話 / 秋元不死男/p32~34

東洋城を憶ふ / 新野良隆/p34~35

朴落葉 / 楠本憲吉/p36~37

追憶 / 黒川清之/p29~29

松中時代 / 松根東洋城/p38~39

東洋城百詠 / 三輪青舟/p124~126

東洋城先生の連句について / 小笠原樹々/p44~48

青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73

兄東洋城と私 / 松根新八郎/p74~90

老兄弟会合 / 松根東洋城/p91~91

東洋城先生とその俳句 / 尺山子 ; 山冬子 ; 博/p92~102

しみじみとした先生 / 沢田はぎ女/p103~105

歌仙(あぢきなやの巻) / 松根東洋城/p106~107

東洋城先生の人と芸術 / 渡部杜羊子/p116~120

東洋城先生を語る(座談会) / 伊予同人/p146~164

偉跡 / 西岡十四王/p40~44

東洋城年譜 / 徳永山冬子/p165~169

特別作品/p176~179

選後片言 / 野村喜舟/p188~189

懐炉 / 野村喜舟/p192~192

人生は短く芸術は長し / 島田雅山/p48~51

三畳庵の頃 / 石川笠浦/p52~53

師をめぐる人々 / 高畠明皎々/p108~110

想ひ出 / 池松禾川/p110~112

先生の遺言 / 不破博/p112~116

春雪の半日 / 野口里井/p120~121

先生病床記 / 松岡六花女/p121~122

梅旅行 / 金田無患子/p123~123

永のえにし / 堀端蔦花/p127~128

追想記 / 三原沙土/p128~129

表札と句碑 / 城野としを/p129~131

先生と私 / 井下猴々/p131~132

城先生の思ひ出 / 榊原薗人/p132~133

下駄 / 石井花紅/p133~134

二人の女弟子 / 牧野寥々/p170~174

終焉記 / 松岡凡草/p135~136

先生は生きてゐる / 田中拾夢/p136~138

葬送記 / 野口里井/p139~139

追悼会/p139~141

西山追悼渋柿大会/p142~145

新珠集 / 松永鬼子坊/p174~175

各地例会/p184~186

提案箱 / 阿片瓢郎/p187~187

誌上年賀欠礼挨拶 / 諸家/p193~197

会員名簿 / 渋柿後援会/p191~19 ]

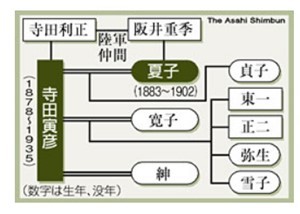

その記事中の「老兄弟会合 / 松根東洋城/p91~91」に、「東洋城兄弟(四人の男兄弟)」の写真が掲載されている。

.jpg)

「兄東洋城と私(松根新八郎稿)」所収の「「東洋城兄弟(四人の男兄弟)」(「国立国会図書館デジタルコレクション」所収)

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/50

[前列左から「宗一(六十四歳)・卓四郎(七十三歳)・東洋城(豊次郎)(八十六歳)・新八郎(八十一歳)」と思われる。後列の二人は東洋城の甥。中央に「松根家家宝の旗印(三畳敷の麻に朱墨の生首図=「「伊達の生首」)」が掲げられている。「伊達の生首」については、次のアドレスで紹介している。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-02 ]

[寅彦・三十歳。一月、長男の東一誕生。農商務省農事試験場における種芸試験を委嘱される。東京物理学校の講師となるが翌年に辞任。神経衰弱に悩まされる。]

御降や月白塞ぎ朝詣(一月「ホトトギス」二句。)

御降に尻ぞ濡れ行く草履取(同上)

[漱石・四十一歳]

[明治40(1907) 1月、「野分」(『ホトトギス』)、3月末~4月初、京都・大阪に旅行、5月 『文学論』(大倉書店)、5月、入社の辞(『東京朝日新聞』)、6月、長男・純一誕生、6月~10月、「虞美人草」、6月、西園寺公望からの文士招聘会を断る、9月、牛込区早稲田南町7番地へ転居。]

1971 春の水岩ヲ抱イテ流レケリ

[前書「問うふて曰く男女相惚の時什麼(しゅうも)漱石子筆ヲ机頭ニコロガシテ曰ク天竺ニ向ツテ去レ」。什麼(しゅうも)は「そも」とも読み、「何」「如何(いかん)」など疑問をあらわす禅語。ハガキでは「天竺」を「天笠」とする。1975までの五句は、当時恋愛問題で悩み窮地におちいっていた松根豊次郎(東洋城)に宛てたはげましとなぐさめの一連のハガキのうち二通に記された句。※漱石が封書でなく、ハガキにこれらの句を認めたとことについて、東洋城の恋愛の相手が、血縁関係のない従妹の「柳原白蓮(燁子)」で、その父母の「柳澤前光(伯爵)・初子(東洋城の伯母)」の目に入ることを承知してのものとされている。]

1972 花落チテ砕ケシ影ト流レケリ

[問ふテ曰ク相思の女、男ヲ捨テタル時什麼(しゅうも)漱石子筆ヲ机頭ニ堅立シテ良久曰く日々是公日]。「良久」は「やや久しくして」の意。]

1973 朝貌や惚れた女も二三日

[前書「心中するも三十棒」。「三十棒」は「修業者を警策で激しく打つこと」。]

1974 垣間見る芙蓉に露の傾きぬ

[前書「心中せざるも三十棒」。]

1975 秋風や走狗を屠る市の中

[前書「道(い)へ道へすみやかに道へ」。「走狗は猟などで使われた犬。転じて他人の手先になって使われる人を軽蔑して言うが、ここでは東洋城の恋の悩み(煩悩)」。]

[東洋城・三十歳。写生一本の世論に対抗し、俳句の行き方が写生以外にあることを力説。かくて「子規から芭蕉へ」の還元を躬行(きゅうこう)した。]

恋すてし肚裏の寒さこらへけり

[※「肚裏(とり)」とは「 腹の中。心中。」のこと。漱石の句の前書にある「心中するも三十棒」「心中せざるも三十棒」に対応する句のように思われる。]

桜散るや木蓮もありて見ゆる堂

木蓮は亭より上に映りけり

君水打てば妾事弾かん夕涼し

[※これらの句が、東洋城と白蓮(柳原燁子)との「叶わぬ恋愛」関係の背景を物語るものかどうかは定かではないが、三十歳になっても独身(白蓮は東洋城よりも九歳前後年下)で、その前年(明治三十九年)に、「妻もたぬ我と定めぬ秋の暮れ」の句を遺している、当時の東洋城の心境の一端を物語るものと解することも、許容範囲内のことのように思われる。「明治四十三年、東洋城は三十二歳のとき北白川成久王殿下の御用掛兼職となったが、あるとき殿下から、「松根の俳句に、妻もたぬ我と定めぬ秋の暮れ、というのがあると聞くが、妻持たぬというのは本当なのか」と聞かれた。それに対して、東洋城は、「俳句は小説に近いものです」と答えた。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)と言う。この「俳句は小説に近いものです」というのは、「事実は小説よりも奇なり」の、俳人・東洋城の洒落たる言い回しであろう。]

E5AEB6E7B3BBE59BB3.jpg)

「絶縁状と白蓮事件」所収「柳原二十二代当主・柳原前光(伯爵)家系図」

http://www.kyushu-sanpo.jp/kanko/fukuoka/byakuren-c/byakuren-c.html

これは、「柳原前光(伯爵)家系図」であるが、この「柳原前光」の正妻「初子」は、東洋城の母(敏子・敏)の実姉である。大正天皇の生母(愛子)は、「柳原前光」の妹にあたる。この「柳原前光(伯爵)家系図」のような「松根東洋城家系図」のようなものは定かではない。

東洋城は、本名が「豊次郎」で次男であるが、長男が夭逝し、「松根図書→権六」家の嫡男である。実弟の「松根宗一」は、その末弟のようである。その他に、「松根卓四郎・松根新八郎」の実弟の名も、東洋城が主宰した俳誌「渋柿」に出てくるのだが、それらの実弟については、これまた、定かではない。

(付記その一)「松根宗一」周辺(「ウィキペディア」)

[松根宗一(まつねそういち、1897年4月3日 - 1987年8月7日)は、日本の昭和時代に活動した実業家。後楽園スタヂアムおよび新理研工業会長、電気事業連合会副会長を歴任し「電力界のフィクサー」「ミスター・エネルギーマン」の異名で呼ばれた。祖父は宇和島藩家老の松根図書、次兄は俳人の松根東洋城。](「ウィキペディア」)

(付記その二)「兄東洋城と私(松根新八郎稿)」(「渋柿」昭和40年1月・「東洋城先生追悼号」所収)=「国立国会図書館デジタルコレクション」

.jpg)

「兄東洋城と私(松根新八郎稿)」所収の「松根東洋城」(「式部職の大礼服」着衣)(「国立国会図書館デジタルコレクション」所収)

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/42

[東洋城が心血を注いだ、その俳誌「渋柿」は、昭和十五年(一九四〇)以降のものは、「国立国会図書館デジタルコレクション」で閲覧することが出来る。

その昭和四十年(一九六五)の一月号(「松根東洋城追悼号」)の目次は、次のようなものである。

(目次)

松根東洋城君のこと / 安倍能成/p2~3

巻頭句 / 野村喜舟/p4~23

句境表現の境 / 松根東洋城/p24~27

庭の別れ / 野村喜舟/p27~29

弔辞 / 愛知揆一/p30~30

弔辞 / 高橋誠一郎/p30~30

弔辞 / 水原秋桜子/p31~31

Sの話 / 秋元不死男/p32~34

東洋城を憶ふ / 新野良隆/p34~35

朴落葉 / 楠本憲吉/p36~37

追憶 / 黒川清之/p29~29

松中時代 / 松根東洋城/p38~39

東洋城百詠 / 三輪青舟/p124~126

東洋城先生の連句について / 小笠原樹々/p44~48

青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73

兄東洋城と私 / 松根新八郎/p74~90

老兄弟会合 / 松根東洋城/p91~91

東洋城先生とその俳句 / 尺山子 ; 山冬子 ; 博/p92~102

しみじみとした先生 / 沢田はぎ女/p103~105

歌仙(あぢきなやの巻) / 松根東洋城/p106~107

東洋城先生の人と芸術 / 渡部杜羊子/p116~120

東洋城先生を語る(座談会) / 伊予同人/p146~164

偉跡 / 西岡十四王/p40~44

東洋城年譜 / 徳永山冬子/p165~169

特別作品/p176~179

選後片言 / 野村喜舟/p188~189

懐炉 / 野村喜舟/p192~192

人生は短く芸術は長し / 島田雅山/p48~51

三畳庵の頃 / 石川笠浦/p52~53

師をめぐる人々 / 高畠明皎々/p108~110

想ひ出 / 池松禾川/p110~112

先生の遺言 / 不破博/p112~116

春雪の半日 / 野口里井/p120~121

先生病床記 / 松岡六花女/p121~122

梅旅行 / 金田無患子/p123~123

永のえにし / 堀端蔦花/p127~128

追想記 / 三原沙土/p128~129

表札と句碑 / 城野としを/p129~131

先生と私 / 井下猴々/p131~132

城先生の思ひ出 / 榊原薗人/p132~133

下駄 / 石井花紅/p133~134

二人の女弟子 / 牧野寥々/p170~174

終焉記 / 松岡凡草/p135~136

先生は生きてゐる / 田中拾夢/p136~138

葬送記 / 野口里井/p139~139

追悼会/p139~141

西山追悼渋柿大会/p142~145

新珠集 / 松永鬼子坊/p174~175

各地例会/p184~186

提案箱 / 阿片瓢郎/p187~187

誌上年賀欠礼挨拶 / 諸家/p193~197

会員名簿 / 渋柿後援会/p191~19 ]

その記事中の「老兄弟会合 / 松根東洋城/p91~91」に、「東洋城兄弟(四人の男兄弟)」の写真が掲載されている。

.jpg)

「兄東洋城と私(松根新八郎稿)」所収の「「東洋城兄弟(四人の男兄弟)」(「国立国会図書館デジタルコレクション」所収)

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/50

[前列左から「宗一(六十四歳)・卓四郎(七十三歳)・東洋城(豊次郎)(八十六歳)・新八郎(八十一歳)」と思われる。後列の二人は東洋城の甥。中央に「松根家家宝の旗印(三畳敷の麻に朱墨の生首図=「「伊達の生首」)」が掲げられている。「伊達の生首」については、次のアドレスで紹介している。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-02 ]

[寅彦・三十歳。一月、長男の東一誕生。農商務省農事試験場における種芸試験を委嘱される。東京物理学校の講師となるが翌年に辞任。神経衰弱に悩まされる。]

御降や月白塞ぎ朝詣(一月「ホトトギス」二句。)

御降に尻ぞ濡れ行く草履取(同上)

「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その四) [漱石・東洋城・寅彦]

その四「明治三十九年(一九〇六)」

[漱石・四十歳[明治39(1906)、4月、「坊っちやん」(『ホトトギス』)、9月・「草枕」(『新小説』)、10月、「二百十日」、10月11日 、第1回「木曜会」。]

1882 春風や惟然が耳に馬の鈴(前書「『草枕』より十七句」。「惟然」は蕉門の俳人。)

1883 馬子唄や白髪も染めで暮るゝ春(同上。『草枕(二)』)

1884 花の頃を越えてかしこし馬に嫁(同上。『草枕(二)』。虚子宛書簡=「几董」調の句。)

1885 海棠の露をふるふや物狂ひ(同上。『草枕(三)』)

1886 花の影、女の影の朧かな(同上)

1887 正一位、女に化けて朧月(同上。『草枕(三)』。正一位=稲荷明神。)

1888 春の星を落して夜半のかざしかな(同上)

1889 春の夜の雲に濡らすや洗ひ髪(同上)

1890 春や今宵歌つかまつる御姿(同上)

1891 海棠の精が出てくる月夜かな(同上)

1892 うた折々月下の春ををちこちす(同上)

1893 思ひ切つて更け行く春の独りかな(同上)

1894 海棠の露をふるふや朝烏(同上。『草枕(四)』)

1895 花の影女の影を重ねけり(同上)

1896 御曹司女に化けて朧月(同上)

1897 木蓮の花許りなる空を瞻(み)る(同上。『草枕(十一)』)

1898 春風にそら解け襦子の銘は何(同上。『草枕(十三)』)

[これならわかる!夏目漱石の「草枕」](熊本市)

https://www.city.kumamoto.jp/nishi/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=8055&class_set_id=3&class_id=692

[東洋城・二十九歳。宮内省に入り、それより式部官、宮内書記官、帝室会計審査官を歴任。十月、漱石の面会日が木曜日と定められ、寺田寅彦、森田草平、鈴木三重吉、野上白川(豊一郎)、小宮豊隆、安倍能成等と知った。子規母語の俳壇は、定型と非定型とに二分された。その非定型の碧悟桐の「俳三昧」に対抗して、虚子と「俳諧散心」を興した。 ]

※いとこなる女(おみな)と春を惜しみけり(明治三十八年作。二十八歳。)

黛を濃うせよ草は芳しき (明治三十九年作。二十九歳。)

妻もたぬ我と定めぬ秋の暮 (明治三十九年作。二十九歳。)

(付記) 「 白蓮、東洋城への恋の歌」周辺

http://whiteplum.blog61.fc2.com/blog-entry-3291.html

[俳人、東洋城の親族が、白蓮の直筆短歌の色紙を遺品として保管していました。専門家によれば、書かれているのは、「白蓮が東洋城に宛てた恋の歌」。白蓮の短歌にしては乙女チックで、束の間の幸福感を感じます。

初夏や白百合の香に抱かれてぬるとおもひき若草の床 白蓮

見つかった短歌は、歌集『幻の華』(大正8(1919)年)に載っています。筆跡も、白蓮にまちがいないとのこと。色紙を保管していたのは、東洋城の義理の姪にあたる女性。

黛を濃うせよ草は芳しき 東洋城

白蓮の短歌は、東洋城のこの俳句(明治39(1906)年)への相聞歌ではないか?

現在の「渋柿」代表、同人の渡辺孤鷲さんは、そう考えています。

東洋城は、第8代の宇和島藩主であった伊達宗城(むねなり)の孫で、愛媛県尋常中学校(旧制松山中学)時代の夏目漱石の教え子でもありました。当時、校内一の美少年として知られていたのだそうです。

いとこなる女(おみな)と春を惜しみけり 東洋城

明治38(1905)年、27歳の東洋城の句から、白蓮への恋心が窺い知られます。東洋城の母、敏子は、白蓮の父である柳原前光の妻、初子の妹。つまり、白蓮と東洋城は、血縁関係のない、いとこ。明治39(1906)年、東洋城は、宮内省入省を機に柳原家に仮住まいをしており、そのころ、白蓮は、最初の夫と離婚して実家に戻っていました。まだ20歳の白蓮は、義母の隠居部屋に幽閉されて、姉の信子が差し入れてくれる、『枕草子』や『源氏物語』などを読みふけっていた。

明治41(1908)年に東洋英和女学校に編入するよりも、以前のこと。どちらから恋愛感情を打ち明けたのはわかりませんが、思い合っていたよう。しかし、結婚は許されず、東洋城は生涯、独身を貫きました。『渋柿俳句1000号史』(2001年)によれば、反対したのは東洋城の父(松根城臣)。「子どもを生んで離婚歴のある女を、由緒ある松根家の総領の妻に迎えることに反対した」。

妻もたぬ我と定めぬ秋の暮れ 東洋城

そのころ、東洋城が詠んだ句、嫡男だった東洋城の決意は固かったのでしょう。白蓮が伊藤伝右衛門と再婚するのは、それから数年後、明治44(1911)年。東洋城は、政略結婚でそのような男と結婚する白蓮を責めるような句を贈ったとか。

吾を恨む人の言伝たのまれし四国めぐりの船のかなしも 白蓮

最初の歌集『踏絵』(大正4(1915)年)に収録された、この短歌。井上洋子氏は、「恨む人とは東洋城ではないか」と推測しています。恨んでいたとして、その後の白蓮の出奔事件をどのように見ていたのか。それにしても、白蓮から贈られた色紙を大事に持っていたことになる。

夏目漱石は、教え子の恋愛問題を案じていたといいます。東京の第一高等学校に進学してからも、漱石に俳句を送り、添削してもらっており、明治40(1907)年8月21日、漱石は、2人が心中するのではないかと心配して、東洋城に、はがきを2通、送っているそう。

心中するも三十棒/朝顔や惚れた女も二三日 漱石

封書ではなくて、はがきだったのは、柳原家の人に目にしてもらい、2人の様子に注意をはらってもらうためであった、とされます。修善寺での大患にも同行することになる東洋城は、漱石に相談していたのか。村岡花子が、愛のない再婚をする白蓮をあれほどに責め、絶交までしたのは白蓮には、思い合っていたのに断念した恋があったと知っていたからでもあった? (以下略) ]

[寅彦・二十九歳。]

思ふ事の空にくだくる花火哉(明治三十九年作)

(付記) 「 備忘録(寺田寅彦)」周辺

https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/2455_10268.html

[仰臥漫録 → 夏 → 涼味→ 線香花火 → 金米糖 → 風呂の流し → 調律師 → 芥川竜之介君 → 過去帳 → 猫の死 → 舞踊 ]

(参考)「松根東洋城」の周辺

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201804190000/

「漱石山房の門下生(前列左から「松根東洋城・三重吉・森田草平・小宮豊隆」)

[(鈴木三重吉と東洋城)

明治39年10月26日の三重吉宛ての手紙で「松根はあれで可愛らしい男ですよ。そうして貴族種だから上品な所がある。然し、アタマは余りよくない。そうして直むきになる。そこで四方太と逢わない。僕は何とも思わない。あれがハイカラなら、とくにエラクなっている。伯爵の伯父や叔母や、三井が親類で、そうして三十円の月給でキュキュしているから妙だ。そうしてあの男は鷹揚である。人のうちへ来て坐り込んで、飯時が来て飯を食うに、恰も正当の事であるかの如き顔をして食う。「今日も時刻をはずして御馳走になる」とか『どうも難有う御座います』とかいったことがない。自分のうちで飯をくった様にしているからいい」と書いています。おそらく、漱石は、こういった東洋城の不器用さを愛していたのでしょう。

(森田草平と東洋城)

やはり漱石の門人の森田草平も三重吉と同様の気持ちを抱いたらしく、『続・夏目漱石』には「松根氏のことは、あるいは『いやに澄している』とか何とか、少々貶し気味のことをいったのではあるまいか。先生が氏のために大いに弁じていられるのを見ても、どうもそういう気がするし、私自身もその後三重吉が氏に対してそういう評語を下しているのを何度か耳にしたことがある。勿論、氏と三重吉はその後盛んに交通するようになった。が、三重吉は最後まで氏に対する『澄している』とか、『気取っている』とかいう評語だけは改めなかったように思う。しかし、そんなことは問題ではない。先生もいっていられるように、松根氏は上品で、落ち着いた、どこか貴族的風貌を備えた人であったーーいや、ある。氏はなお健在である。聞けば、氏の先祖は出羽山形五十七万石最上家親の一族で、元和八年最上氏改易の後は九州へ落ち、更に伊予松山の久松家へ迎えられて、その客分になっていたというから、貴族種には相違ない。伯爵の伯父というのは柳原前光伯だというようなことも、後から聞いた。が、そんなことよりも、私どもの注意を惹くのは、先生が氏の鷹揚な素質の一例として、『人のうちへ来て坐り込んで、飯時が来て飯を食うのに、恰もそれが正当のことであるような顔をして食う』一事を以てしていられる点である。こうなると、ずうずうしい奴が上品で鷹揚だというようなことにもなるが、先生がそういう積りでいっていられるのでないことは、敢て理るまでもあるまい。要するに物に拘泥しない所を上品としていられた」と書いています。

※明治39年10月21日に森田草平へ宛てた漱石の手紙には、「この東洋城というのは昔し僕が松山で教えた生徒で、僕のうちへくると先生の俳句はカラ駄目だ、時代後れだと攻撃をする俳諧師である。先達て来て玄関に赤い紙で面会日などを張り出すのは甚だ不快な感がある。『僕のために遊びにくる日を別にこしらえて下さい』と駄々っ子見たようなことをいうから、そんなことをいわないで木曜日に来て御覽といったから、とうとう我を折って来たのである。また松茸飯を食わせてやった」とあります。

(坂本四方太と東洋城)

坂本四方太も東洋城を嫌っていました。おそらく東洋城の浮世離れしているところが嫌だったのでしょう。そこで心配した漱石は、三重吉に意見を送った日(明治39年10月26日)の東洋城宛ての手紙で、東洋城にアドバイスを送っています。「四方太が来たら、つらまえて『あなたはわたしの事を馬鹿だと、おっしゃいましたそうですね』と聞いて御覧。すると四方太が『へへ、どうして』とか何とかいうから、そうしたら『先生からききました』と云い玉え。すると四方太が『ハハハ、あれを見せたんですか』という。『見せた』と僕がいう。『馬鹿は少々ひどすぎる』と君が四方太に云う。すると四方太が『ーーー』何というか知らない。それで馬鹿というものもいわれたものも平気で帰るのだ。あの発句はまずいから駄目だ。送らない。四方太を閉口させようとするなら、礼を卑(いやし)うし、辞をあつうして馬鹿といわれたことなどは素知らぬ顔をして、西片町の寓居を訪うて先生の文章論をきいて、そうして敬服して帰ってくる。二週間ばかり立ってまた行く。また敬服した顔をする。帰りがけに少々自説を述べる。然し、そこの所は愛婿たっぷりにして帰る。三度目には、先の理窟には感心し、同時に自分の説にも未練がある様にする。四度目には大に自説を主張する。但し、帰りがけに四方太の説も採用する。それから五遍六遍と行くうちに、四方太は君の事を馬鹿という事をやめて、僕の所へ端書をよこす。『東洋城は近頃非常な熱心家になってたのもしい。あの位訳のわかったものは。沢山あるまい』。そこで君の勝利に帰する。四方太を降参させるのも、馬鹿を引きこませるのも、俳句一首では駄目だよ」 ]

「阪本四方太(俳人 1873~1917)」(「島根県立図書館」)

https://www.library.pref.tottori.jp/information/cat4/cat18/post-17.html

[岩井郡大谷村(現在の岩美町大谷)に生まれる。本名四方太(よもた)。

仙台にあった第二高等学校在学中より俳句を始める。東京帝国大学に進学後、俳誌『ホトトギス』の同人および選者として活躍。鳥取に近代俳句を導入した先駆者であり、俳句グループ「卯の花会」を指導した。

東京帝大附属図書館司書として勤めながら正岡子規門下の俳人として新俳句と写生文の開拓普及に大きく貢献した。

代表作『夢の如し』は写生文として夏目漱石に絶賛された。(以下略) ]

[漱石・四十歳[明治39(1906)、4月、「坊っちやん」(『ホトトギス』)、9月・「草枕」(『新小説』)、10月、「二百十日」、10月11日 、第1回「木曜会」。]

1882 春風や惟然が耳に馬の鈴(前書「『草枕』より十七句」。「惟然」は蕉門の俳人。)

1883 馬子唄や白髪も染めで暮るゝ春(同上。『草枕(二)』)

1884 花の頃を越えてかしこし馬に嫁(同上。『草枕(二)』。虚子宛書簡=「几董」調の句。)

1885 海棠の露をふるふや物狂ひ(同上。『草枕(三)』)

1886 花の影、女の影の朧かな(同上)

1887 正一位、女に化けて朧月(同上。『草枕(三)』。正一位=稲荷明神。)

1888 春の星を落して夜半のかざしかな(同上)

1889 春の夜の雲に濡らすや洗ひ髪(同上)

1890 春や今宵歌つかまつる御姿(同上)

1891 海棠の精が出てくる月夜かな(同上)

1892 うた折々月下の春ををちこちす(同上)

1893 思ひ切つて更け行く春の独りかな(同上)

1894 海棠の露をふるふや朝烏(同上。『草枕(四)』)

1895 花の影女の影を重ねけり(同上)

1896 御曹司女に化けて朧月(同上)

1897 木蓮の花許りなる空を瞻(み)る(同上。『草枕(十一)』)

1898 春風にそら解け襦子の銘は何(同上。『草枕(十三)』)

[これならわかる!夏目漱石の「草枕」](熊本市)

https://www.city.kumamoto.jp/nishi/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=8055&class_set_id=3&class_id=692

[東洋城・二十九歳。宮内省に入り、それより式部官、宮内書記官、帝室会計審査官を歴任。十月、漱石の面会日が木曜日と定められ、寺田寅彦、森田草平、鈴木三重吉、野上白川(豊一郎)、小宮豊隆、安倍能成等と知った。子規母語の俳壇は、定型と非定型とに二分された。その非定型の碧悟桐の「俳三昧」に対抗して、虚子と「俳諧散心」を興した。 ]

※いとこなる女(おみな)と春を惜しみけり(明治三十八年作。二十八歳。)

黛を濃うせよ草は芳しき (明治三十九年作。二十九歳。)

妻もたぬ我と定めぬ秋の暮 (明治三十九年作。二十九歳。)

(付記) 「 白蓮、東洋城への恋の歌」周辺

http://whiteplum.blog61.fc2.com/blog-entry-3291.html

[俳人、東洋城の親族が、白蓮の直筆短歌の色紙を遺品として保管していました。専門家によれば、書かれているのは、「白蓮が東洋城に宛てた恋の歌」。白蓮の短歌にしては乙女チックで、束の間の幸福感を感じます。

初夏や白百合の香に抱かれてぬるとおもひき若草の床 白蓮

見つかった短歌は、歌集『幻の華』(大正8(1919)年)に載っています。筆跡も、白蓮にまちがいないとのこと。色紙を保管していたのは、東洋城の義理の姪にあたる女性。

黛を濃うせよ草は芳しき 東洋城

白蓮の短歌は、東洋城のこの俳句(明治39(1906)年)への相聞歌ではないか?

現在の「渋柿」代表、同人の渡辺孤鷲さんは、そう考えています。

東洋城は、第8代の宇和島藩主であった伊達宗城(むねなり)の孫で、愛媛県尋常中学校(旧制松山中学)時代の夏目漱石の教え子でもありました。当時、校内一の美少年として知られていたのだそうです。

いとこなる女(おみな)と春を惜しみけり 東洋城

明治38(1905)年、27歳の東洋城の句から、白蓮への恋心が窺い知られます。東洋城の母、敏子は、白蓮の父である柳原前光の妻、初子の妹。つまり、白蓮と東洋城は、血縁関係のない、いとこ。明治39(1906)年、東洋城は、宮内省入省を機に柳原家に仮住まいをしており、そのころ、白蓮は、最初の夫と離婚して実家に戻っていました。まだ20歳の白蓮は、義母の隠居部屋に幽閉されて、姉の信子が差し入れてくれる、『枕草子』や『源氏物語』などを読みふけっていた。

明治41(1908)年に東洋英和女学校に編入するよりも、以前のこと。どちらから恋愛感情を打ち明けたのはわかりませんが、思い合っていたよう。しかし、結婚は許されず、東洋城は生涯、独身を貫きました。『渋柿俳句1000号史』(2001年)によれば、反対したのは東洋城の父(松根城臣)。「子どもを生んで離婚歴のある女を、由緒ある松根家の総領の妻に迎えることに反対した」。

妻もたぬ我と定めぬ秋の暮れ 東洋城

そのころ、東洋城が詠んだ句、嫡男だった東洋城の決意は固かったのでしょう。白蓮が伊藤伝右衛門と再婚するのは、それから数年後、明治44(1911)年。東洋城は、政略結婚でそのような男と結婚する白蓮を責めるような句を贈ったとか。

吾を恨む人の言伝たのまれし四国めぐりの船のかなしも 白蓮

最初の歌集『踏絵』(大正4(1915)年)に収録された、この短歌。井上洋子氏は、「恨む人とは東洋城ではないか」と推測しています。恨んでいたとして、その後の白蓮の出奔事件をどのように見ていたのか。それにしても、白蓮から贈られた色紙を大事に持っていたことになる。

夏目漱石は、教え子の恋愛問題を案じていたといいます。東京の第一高等学校に進学してからも、漱石に俳句を送り、添削してもらっており、明治40(1907)年8月21日、漱石は、2人が心中するのではないかと心配して、東洋城に、はがきを2通、送っているそう。

心中するも三十棒/朝顔や惚れた女も二三日 漱石

封書ではなくて、はがきだったのは、柳原家の人に目にしてもらい、2人の様子に注意をはらってもらうためであった、とされます。修善寺での大患にも同行することになる東洋城は、漱石に相談していたのか。村岡花子が、愛のない再婚をする白蓮をあれほどに責め、絶交までしたのは白蓮には、思い合っていたのに断念した恋があったと知っていたからでもあった? (以下略) ]

[寅彦・二十九歳。]

思ふ事の空にくだくる花火哉(明治三十九年作)

(付記) 「 備忘録(寺田寅彦)」周辺

https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/2455_10268.html

[仰臥漫録 → 夏 → 涼味→ 線香花火 → 金米糖 → 風呂の流し → 調律師 → 芥川竜之介君 → 過去帳 → 猫の死 → 舞踊 ]

(参考)「松根東洋城」の周辺

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201804190000/

「漱石山房の門下生(前列左から「松根東洋城・三重吉・森田草平・小宮豊隆」)

[(鈴木三重吉と東洋城)

明治39年10月26日の三重吉宛ての手紙で「松根はあれで可愛らしい男ですよ。そうして貴族種だから上品な所がある。然し、アタマは余りよくない。そうして直むきになる。そこで四方太と逢わない。僕は何とも思わない。あれがハイカラなら、とくにエラクなっている。伯爵の伯父や叔母や、三井が親類で、そうして三十円の月給でキュキュしているから妙だ。そうしてあの男は鷹揚である。人のうちへ来て坐り込んで、飯時が来て飯を食うに、恰も正当の事であるかの如き顔をして食う。「今日も時刻をはずして御馳走になる」とか『どうも難有う御座います』とかいったことがない。自分のうちで飯をくった様にしているからいい」と書いています。おそらく、漱石は、こういった東洋城の不器用さを愛していたのでしょう。

(森田草平と東洋城)

やはり漱石の門人の森田草平も三重吉と同様の気持ちを抱いたらしく、『続・夏目漱石』には「松根氏のことは、あるいは『いやに澄している』とか何とか、少々貶し気味のことをいったのではあるまいか。先生が氏のために大いに弁じていられるのを見ても、どうもそういう気がするし、私自身もその後三重吉が氏に対してそういう評語を下しているのを何度か耳にしたことがある。勿論、氏と三重吉はその後盛んに交通するようになった。が、三重吉は最後まで氏に対する『澄している』とか、『気取っている』とかいう評語だけは改めなかったように思う。しかし、そんなことは問題ではない。先生もいっていられるように、松根氏は上品で、落ち着いた、どこか貴族的風貌を備えた人であったーーいや、ある。氏はなお健在である。聞けば、氏の先祖は出羽山形五十七万石最上家親の一族で、元和八年最上氏改易の後は九州へ落ち、更に伊予松山の久松家へ迎えられて、その客分になっていたというから、貴族種には相違ない。伯爵の伯父というのは柳原前光伯だというようなことも、後から聞いた。が、そんなことよりも、私どもの注意を惹くのは、先生が氏の鷹揚な素質の一例として、『人のうちへ来て坐り込んで、飯時が来て飯を食うのに、恰もそれが正当のことであるような顔をして食う』一事を以てしていられる点である。こうなると、ずうずうしい奴が上品で鷹揚だというようなことにもなるが、先生がそういう積りでいっていられるのでないことは、敢て理るまでもあるまい。要するに物に拘泥しない所を上品としていられた」と書いています。

※明治39年10月21日に森田草平へ宛てた漱石の手紙には、「この東洋城というのは昔し僕が松山で教えた生徒で、僕のうちへくると先生の俳句はカラ駄目だ、時代後れだと攻撃をする俳諧師である。先達て来て玄関に赤い紙で面会日などを張り出すのは甚だ不快な感がある。『僕のために遊びにくる日を別にこしらえて下さい』と駄々っ子見たようなことをいうから、そんなことをいわないで木曜日に来て御覽といったから、とうとう我を折って来たのである。また松茸飯を食わせてやった」とあります。

(坂本四方太と東洋城)

坂本四方太も東洋城を嫌っていました。おそらく東洋城の浮世離れしているところが嫌だったのでしょう。そこで心配した漱石は、三重吉に意見を送った日(明治39年10月26日)の東洋城宛ての手紙で、東洋城にアドバイスを送っています。「四方太が来たら、つらまえて『あなたはわたしの事を馬鹿だと、おっしゃいましたそうですね』と聞いて御覧。すると四方太が『へへ、どうして』とか何とかいうから、そうしたら『先生からききました』と云い玉え。すると四方太が『ハハハ、あれを見せたんですか』という。『見せた』と僕がいう。『馬鹿は少々ひどすぎる』と君が四方太に云う。すると四方太が『ーーー』何というか知らない。それで馬鹿というものもいわれたものも平気で帰るのだ。あの発句はまずいから駄目だ。送らない。四方太を閉口させようとするなら、礼を卑(いやし)うし、辞をあつうして馬鹿といわれたことなどは素知らぬ顔をして、西片町の寓居を訪うて先生の文章論をきいて、そうして敬服して帰ってくる。二週間ばかり立ってまた行く。また敬服した顔をする。帰りがけに少々自説を述べる。然し、そこの所は愛婿たっぷりにして帰る。三度目には、先の理窟には感心し、同時に自分の説にも未練がある様にする。四度目には大に自説を主張する。但し、帰りがけに四方太の説も採用する。それから五遍六遍と行くうちに、四方太は君の事を馬鹿という事をやめて、僕の所へ端書をよこす。『東洋城は近頃非常な熱心家になってたのもしい。あの位訳のわかったものは。沢山あるまい』。そこで君の勝利に帰する。四方太を降参させるのも、馬鹿を引きこませるのも、俳句一首では駄目だよ」 ]

「阪本四方太(俳人 1873~1917)」(「島根県立図書館」)

https://www.library.pref.tottori.jp/information/cat4/cat18/post-17.html

[岩井郡大谷村(現在の岩美町大谷)に生まれる。本名四方太(よもた)。

仙台にあった第二高等学校在学中より俳句を始める。東京帝国大学に進学後、俳誌『ホトトギス』の同人および選者として活躍。鳥取に近代俳句を導入した先駆者であり、俳句グループ「卯の花会」を指導した。

東京帝大附属図書館司書として勤めながら正岡子規門下の俳人として新俳句と写生文の開拓普及に大きく貢献した。

代表作『夢の如し』は写生文として夏目漱石に絶賛された。(以下略) ]

「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その三) [漱石・東洋城・寅彦]

その三「明治三十八年(一九〇五)」

[漱石・三十九歳]

[明治38(1905) 1月 「吾輩は猫である」(『ホトトギス』)1月 「倫敦塔」(『帝国文学』)

1月 「カーライル博物館」(『学燈』)6月 「琴のそら音」(『七人』)12月 四女・愛子誕生 ]

1872 朝貌の葉影に猫の眼玉かな(「鹿間松濤楼」宛書簡)

1873 蓮の葉に蜘蛛下りけり香を焚く(小説『一夜』より)

1874 初時雨故人の像を拝しけり(「籾山仁三郎」宛書簡。「故人の像」=「子規居士半身像)

1875 うそ寒み故人の像を拝しけり(同上)

(再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-07

「吾輩は猫である」初出/俳句雑誌「ホトトギス」(第8巻4号・1905年・明治35年1月)

https://www.facebook.com/SosekiFan/photos/a.190617470970894/1350207411678555/?type=3

「ホトトギス((第8巻)」(目次集)

http://www.hototogisu.co.jp/

第4号/明治38年(1905)1月

第5号/明治38年(1905)2月

第6号/明治38年(1905)3月

第7号/明治38年(1905)4月

第8号/明治38年(1905)5月

第9号/明治38年(1905)6月

第10号/明治38年(1905)7月

第11号/明治38年(1905)7月

第12号/明治38年(1905)8月

第13号/明治38年(1905)9月

「吾輩は猫である」(「初出」と「単行本」)

https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/soseki/syuyo-neko.html

[東洋城・二十八歳。七月、京都帝大仏法科卒業。]

※いとこなる女(おみな)と春を惜しみけり(明治三十八年作。二十八歳。)

恋猫や寺の茶寮を借り住めば(同上)

2014.9.24愛媛H新聞より

https://toonbusclub.jimdofree.com/%E6%83%A3%E6%B2%B3%E5%86%85%E7%A5%9E%E7%A4%BE-%E4%B8%80%E7%95%B3%E5%BA%B5/

「寺田寅彦の三人の妻」

https://ameblo.jp/koketsuyuzo/image-12373883266-14185283842.html

[右→再婚の妻「寛子」

左→寅彦の子供たち(左から「長男・東一、次女・弥生、三女・雪子、長女・貞子(先妻夏子との子)、次男・正二」)]

[寅彦・二十八歳。八月、高知で浜口寛子と結婚。小石川区原町(現・文京区)に住む。]

※炬燵して鏡に対す夫婦かな(昭和二十九年一月四日、「日記」より)

※睦じき顔をならべて炬燵かな(同上)

[漱石・三十九歳]

[明治38(1905) 1月 「吾輩は猫である」(『ホトトギス』)1月 「倫敦塔」(『帝国文学』)

1月 「カーライル博物館」(『学燈』)6月 「琴のそら音」(『七人』)12月 四女・愛子誕生 ]

1872 朝貌の葉影に猫の眼玉かな(「鹿間松濤楼」宛書簡)

1873 蓮の葉に蜘蛛下りけり香を焚く(小説『一夜』より)

1874 初時雨故人の像を拝しけり(「籾山仁三郎」宛書簡。「故人の像」=「子規居士半身像)

1875 うそ寒み故人の像を拝しけり(同上)

(再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-07

「吾輩は猫である」初出/俳句雑誌「ホトトギス」(第8巻4号・1905年・明治35年1月)

https://www.facebook.com/SosekiFan/photos/a.190617470970894/1350207411678555/?type=3

「ホトトギス((第8巻)」(目次集)

http://www.hototogisu.co.jp/

第4号/明治38年(1905)1月

第5号/明治38年(1905)2月

第6号/明治38年(1905)3月

第7号/明治38年(1905)4月

第8号/明治38年(1905)5月

第9号/明治38年(1905)6月

第10号/明治38年(1905)7月

第11号/明治38年(1905)7月

第12号/明治38年(1905)8月

第13号/明治38年(1905)9月

「吾輩は猫である」(「初出」と「単行本」)

https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/soseki/syuyo-neko.html

[東洋城・二十八歳。七月、京都帝大仏法科卒業。]

※いとこなる女(おみな)と春を惜しみけり(明治三十八年作。二十八歳。)

恋猫や寺の茶寮を借り住めば(同上)

2014.9.24愛媛H新聞より

https://toonbusclub.jimdofree.com/%E6%83%A3%E6%B2%B3%E5%86%85%E7%A5%9E%E7%A4%BE-%E4%B8%80%E7%95%B3%E5%BA%B5/

「寺田寅彦の三人の妻」

https://ameblo.jp/koketsuyuzo/image-12373883266-14185283842.html

[右→再婚の妻「寛子」

左→寅彦の子供たち(左から「長男・東一、次女・弥生、三女・雪子、長女・貞子(先妻夏子との子)、次男・正二」)]

[寅彦・二十八歳。八月、高知で浜口寛子と結婚。小石川区原町(現・文京区)に住む。]

※炬燵して鏡に対す夫婦かな(昭和二十九年一月四日、「日記」より)

※睦じき顔をならべて炬燵かな(同上)

「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その二) [漱石・東洋城・寅彦]

その二「明治三十七年(一九〇四)」

[漱石・三十八歳]

[明治37(1904) 4月 明治大学講師 12月「吾輩は猫である」を「山会」で朗読]

子羊物語に題す十句(『沙翁物語集(小松武治訳)』の「序」の十句)

1855 雨ともならず唯凩の吹き募る(『リア王』に対応。)

1856 見るからに涼しき島に住むからに(『テンペスト』に対応。)

1857 骸骨を叩いて見たる菫かな(『ハムレット』に対応)

1858 罪もうれし二人にかゝる朧月(ロメオとジュリエット)に対応。)

1859 小夜時雨眠るなかれと鐘を撞く(『マクベス』に対応。)

1860 伏す萩の風情にそれと覚りてよ(『十二夜』に対応。)

1861 白菊にしばし逡巡らふ鋏かな(『オセロー』に対応。)

1862 女郎花を男郎花とや思ひけん『ヴェニスの商人』に対応。

1863 人形の独りと動く日永かな(『冬物語』に対応。)

1864 世を忍ぶ男姿や花吹雪(『お気に召すまま』に対応。)

(付記) 「シェイクスピアと漱石と俳句」周辺

https://fragie.exblog.jp/23124174/

[ (前略)

幸運にも夏目漱石は「俳句と外国文学」という文章を遺しているので多少なりとも彼の考え方や姿勢といったものを窺い知ることができる。上記の引用によれば夏目漱石はわれわれ日本人が外国文学を研究・批評する際に立脚する立場の標準として俳句が大いに参考になり役に立つというのだ。ここでは他民族やその文化を自己の文化を基準に判断する傾向すなわち夏目漱石におけるethnocentrism を認めることができるであろう。恐らくこうした考えを夏目漱石は現実の外国文学研究のよりどころとして考えていたのではあるまいか。従って俳句は夏目漱石の外国文学研究の上で大きな位置を占めていたものと思われる。

漱石の文学において俳句がいかに重要なものであったか、改めて知るところとなる。さらに興味ふかいのは、シェイクスピアの言葉に俳句を寄せているということだ。

夏目漱石は小松武治訳の『沙翁物語集』序として以上十句の俳句を提示している。しかしながら一句一句の前にシェークスピアの章句を置いて意表を突いた意匠となっている。

十句がすべてシェイクスピアの作品の章句とともに引用されているのだが、ここでは数句の紹介にとどめたい。

I have full cause of weeping, but this heart

Shall break into a hundred thousand flaws

Or ere Iʼll weep, O fool! I shall go mad.

King Lear Act.Ⅱ .Sc.Ⅳ .

雨ともならず唯凩の吹き募る

That skull had a tongue in it, and could sing once;

Hamlet Act.Ⅴ .Sc.Ⅰ .

骸骨を叩いて見たる菫かな

Lady, by yonder blessed moon I swear,

That tips with silver all these fruit-tree tops.

Romeo and Juliet Act.Ⅱ .Sc.Ⅱ .

罪もうれし二人にかかる朧月

邦訳がないのが残念であるが、「リア王」「ハムレット」「ロミオとジュリエット」にどういう俳句を漱石がつけたかがわかる。ほかに「テンペスト」「マクベス」「十二夜」「オセロー」「ヴェニスの商人」「冬物語」「お気に召すまま」などへの俳句がある。

以下に俳句のみ記しますので、興味のある方はどの俳句がどの作品につけられたものか当ててみてくださいませ。(中略)

小夜時雨眠るなかれと鐘を撞く → 『マクベス』に対応。

世を忍ぶ男姿や花吹雪 → 『お気に召すまま』に対応。

白菊にしばし逡巡らふ鋏かな → 『オセロー』に対応。

見るからに涼しき島に住むからに→ 『テンペスト』に対応。

女郎花を男郎花とや思ひけん → 『ヴェニスの商人』に対応。

伏す萩の風情にそれと覺りてよ → 『十二夜』に対応。

人形の獨りと動く日永かな → 『冬物語』に対応。 ]

[東洋城・二十七歳]

[新設の京都帝大に転ず。「俳諧十夜」を興す。虚子と「四夜の月」を行ふ。]

俳諧の十夜を修す柚味噌かな(前書「『俳諧十夜』より三十一句)

瓶のものに水仙剪るや四方の春(前書「床に掛軸鏡餅は据ゑたれど瓶に花忘られたり、けさとなりて母上庭に下り立ち水仙を剪り給ふ」)

※いとこなる女(おみな)と春を惜しみけり(明治三十八年作。二十八歳。)

[年譜の「俳諧十夜」と一句目の句は、京都での比叡山延暦寺の「十夜講」にならい「句三昧に入る十夜の勤行(ごんぎょう)の俳句鍛錬会」を実施したことと、その時の一句ということになる。また、「虚子と『四夜の月』を行ふ」は、大学の冬季休暇で帰京した際、「名月(十五夜月)・待宵月(十四夜月)・十六夜(十六夜月)・立待月(十七夜)」などを、景勝地などで吟行したことのようである(『渋柿の木ま下で(中村英利子)著)』)。

二句目の前書「床に掛軸鏡餅は据ゑたれど瓶に花忘られたり、けさとなりて母上庭に下り立ち水仙を剪り給ふ」の「母上」が、宇和島藩八代藩主・伊達宗城の三女・敏子で、その二女が、柳原前光伯爵夫人・初子で、その二女(前光の芸者の子)・柳澤白蓮(燁子=あきこ)ということになる。すなわち、白蓮と東洋城とは、血縁関係のない従兄弟同士ということになる。そして、東洋城が、二十七・二十八・二十九歳の頃、この離婚して実家に身を寄せていた「柳原前光・初子」家に、寄寓していたということである。

上記の「※いとこなる女(おみな)と春を惜しみけり」(明治三十八年作。二十八歳) の、その「いとこなる女(おみな)」とは、当時の「白蓮」その人であろう。

2014.9.24愛媛H新聞より

https://toonbusclub.jimdofree.com/%E6%83%A3%E6%B2%B3%E5%86%85%E7%A5%9E%E7%A4%BE-%E4%B8%80%E7%95%B3%E5%BA%B5/

[寅彦・二十七歳]

[四月、数理物理学会において最初の研究発表「ジェットによりて生ずる毛管波に就て」を発表。九月、東京帝国大学理科大学講師となる。]

朧夜や垣根に白き牡蠣の殻(「日本」四月十一日)

そゞろ寒鶏の骨打つ台所(「日本」十一月二十日)

「寺田寅彦・妻夏子」(「朝日新聞トラベル」)

http://www.asahi.com/travel/traveler/TKY200801110159.html

「寺田寅彦・妻夏子・寛子・紳」(「朝日新聞トラベル」)

http://www.asahi.com/travel/traveler/TKY200801110159.html

(付記) 「『団栗』寺田寅彦・妻夏子」(「朝日新聞トラベル」)(抜粋)

http://www.asahi.com/travel/traveler/TKY200801110159.html

[ 夏子が突然、血を吐いたのは1900年暮れ、東京・本郷西片町の家だった。熊本の第五高等学校の学生だった寅彦が14歳の夏子と結婚したのはその3年前。結婚後も夫熊本、妻高知と離ればなれだったふたりが、ようやく東京で同居して1年もたっていなかった。17歳の幼な妻には、新しい生命が宿っていた。

翌年2月の暖かい日、寅彦は小康を得た夏子を伴って、家からほど近い小石川の植物園に行く。久しぶりの外出に喜んだ夏子は、園内の小道でドングリをハンカチいっぱい拾った。寅彦の「団栗(どんぐり)」はその思い出だ。夏子は半月後、高知に戻された。肺結核の伝染を恐れた寅彦の父・利正の判断だった。

夏子は高知市内から小舟で2時間以上かかる種崎で療養した。空気のいい浜辺でという配慮だろうが、「隔離」でもあった。5月、女児誕生。東京で吉報を知った寅彦は「幸ありて桃の若葉と照り栄へよ」という俳句を日記に記した。父から貞子と名づけた、と知らせがきた。(中略)

ふたりは仲むつまじい若夫婦だった。寅彦は、療養中の一日を記した夏子の日記を添削して、正岡子規が主宰する雑誌「ホトトギス」に投稿した。奈津女という名でその文は載り、夏子をいっとき、幸福にさせた。

夏子は1883(明治16)年、熊本で生まれた。寅彦の父利正と同郷で陸軍仲間の阪井重季(しげすえ)の長女だった。兄2人と妹がいるが、夏子だけ高知で祖母に育てられた。

阪井家は夏子にどこか冷ややかだった。東京で夏子が肺病で倒れ、若い夫婦が途方に暮れたときも、当時東京に住んでいた夏子の母がとんできて看病した気配はない。前後の年の日記は残っているのに、結婚年だけないのは、結婚に関して秘すべき事情が記してあったため、後に寅彦が廃棄した可能性が大きい。(中略)

「団栗(どんぐり)」の結末で、寅彦はドングリを拾う無邪気な遺児を見て、「始めと終わりの悲惨であった母の運命だけは、この子に繰り返させたくないものだ」と述懐する。「終わり」は理解できるが、「始めの悲惨」については不明とされていた。山田さんの推測通りなら、その意味が了解される。

寅彦は夏子を忘れられなかった。

「団栗」はじめ、いくつかの随筆にさりげなく登場させている。随筆を書くときは「吉村冬彦」というペンネームを使った。吉村は寺田家の先祖の名字であり、冬彦は「夏子」のイメージから、といわれる。

夏子の忘れ形見、貞子は母と1歳半で死別し、母の記憶はなかった。

寅彦は夏子の死後に再婚し、4人の子をもうけた。その妻も30代で急死、さらに再々婚した。3番目の妻を迎え、複雑な家庭ドラマが生じるが、それはそれでまた、別の物語である。 ]

[漱石・三十八歳]

[明治37(1904) 4月 明治大学講師 12月「吾輩は猫である」を「山会」で朗読]

子羊物語に題す十句(『沙翁物語集(小松武治訳)』の「序」の十句)

1855 雨ともならず唯凩の吹き募る(『リア王』に対応。)

1856 見るからに涼しき島に住むからに(『テンペスト』に対応。)

1857 骸骨を叩いて見たる菫かな(『ハムレット』に対応)

1858 罪もうれし二人にかゝる朧月(ロメオとジュリエット)に対応。)

1859 小夜時雨眠るなかれと鐘を撞く(『マクベス』に対応。)

1860 伏す萩の風情にそれと覚りてよ(『十二夜』に対応。)

1861 白菊にしばし逡巡らふ鋏かな(『オセロー』に対応。)

1862 女郎花を男郎花とや思ひけん『ヴェニスの商人』に対応。

1863 人形の独りと動く日永かな(『冬物語』に対応。)

1864 世を忍ぶ男姿や花吹雪(『お気に召すまま』に対応。)

(付記) 「シェイクスピアと漱石と俳句」周辺

https://fragie.exblog.jp/23124174/

[ (前略)

幸運にも夏目漱石は「俳句と外国文学」という文章を遺しているので多少なりとも彼の考え方や姿勢といったものを窺い知ることができる。上記の引用によれば夏目漱石はわれわれ日本人が外国文学を研究・批評する際に立脚する立場の標準として俳句が大いに参考になり役に立つというのだ。ここでは他民族やその文化を自己の文化を基準に判断する傾向すなわち夏目漱石におけるethnocentrism を認めることができるであろう。恐らくこうした考えを夏目漱石は現実の外国文学研究のよりどころとして考えていたのではあるまいか。従って俳句は夏目漱石の外国文学研究の上で大きな位置を占めていたものと思われる。

漱石の文学において俳句がいかに重要なものであったか、改めて知るところとなる。さらに興味ふかいのは、シェイクスピアの言葉に俳句を寄せているということだ。

夏目漱石は小松武治訳の『沙翁物語集』序として以上十句の俳句を提示している。しかしながら一句一句の前にシェークスピアの章句を置いて意表を突いた意匠となっている。

十句がすべてシェイクスピアの作品の章句とともに引用されているのだが、ここでは数句の紹介にとどめたい。

I have full cause of weeping, but this heart

Shall break into a hundred thousand flaws

Or ere Iʼll weep, O fool! I shall go mad.

King Lear Act.Ⅱ .Sc.Ⅳ .

雨ともならず唯凩の吹き募る

That skull had a tongue in it, and could sing once;

Hamlet Act.Ⅴ .Sc.Ⅰ .

骸骨を叩いて見たる菫かな

Lady, by yonder blessed moon I swear,

That tips with silver all these fruit-tree tops.

Romeo and Juliet Act.Ⅱ .Sc.Ⅱ .

罪もうれし二人にかかる朧月

邦訳がないのが残念であるが、「リア王」「ハムレット」「ロミオとジュリエット」にどういう俳句を漱石がつけたかがわかる。ほかに「テンペスト」「マクベス」「十二夜」「オセロー」「ヴェニスの商人」「冬物語」「お気に召すまま」などへの俳句がある。

以下に俳句のみ記しますので、興味のある方はどの俳句がどの作品につけられたものか当ててみてくださいませ。(中略)

小夜時雨眠るなかれと鐘を撞く → 『マクベス』に対応。

世を忍ぶ男姿や花吹雪 → 『お気に召すまま』に対応。

白菊にしばし逡巡らふ鋏かな → 『オセロー』に対応。

見るからに涼しき島に住むからに→ 『テンペスト』に対応。

女郎花を男郎花とや思ひけん → 『ヴェニスの商人』に対応。

伏す萩の風情にそれと覺りてよ → 『十二夜』に対応。

人形の獨りと動く日永かな → 『冬物語』に対応。 ]

[東洋城・二十七歳]

[新設の京都帝大に転ず。「俳諧十夜」を興す。虚子と「四夜の月」を行ふ。]

俳諧の十夜を修す柚味噌かな(前書「『俳諧十夜』より三十一句)

瓶のものに水仙剪るや四方の春(前書「床に掛軸鏡餅は据ゑたれど瓶に花忘られたり、けさとなりて母上庭に下り立ち水仙を剪り給ふ」)

※いとこなる女(おみな)と春を惜しみけり(明治三十八年作。二十八歳。)

[年譜の「俳諧十夜」と一句目の句は、京都での比叡山延暦寺の「十夜講」にならい「句三昧に入る十夜の勤行(ごんぎょう)の俳句鍛錬会」を実施したことと、その時の一句ということになる。また、「虚子と『四夜の月』を行ふ」は、大学の冬季休暇で帰京した際、「名月(十五夜月)・待宵月(十四夜月)・十六夜(十六夜月)・立待月(十七夜)」などを、景勝地などで吟行したことのようである(『渋柿の木ま下で(中村英利子)著)』)。

二句目の前書「床に掛軸鏡餅は据ゑたれど瓶に花忘られたり、けさとなりて母上庭に下り立ち水仙を剪り給ふ」の「母上」が、宇和島藩八代藩主・伊達宗城の三女・敏子で、その二女が、柳原前光伯爵夫人・初子で、その二女(前光の芸者の子)・柳澤白蓮(燁子=あきこ)ということになる。すなわち、白蓮と東洋城とは、血縁関係のない従兄弟同士ということになる。そして、東洋城が、二十七・二十八・二十九歳の頃、この離婚して実家に身を寄せていた「柳原前光・初子」家に、寄寓していたということである。

上記の「※いとこなる女(おみな)と春を惜しみけり」(明治三十八年作。二十八歳) の、その「いとこなる女(おみな)」とは、当時の「白蓮」その人であろう。

2014.9.24愛媛H新聞より

https://toonbusclub.jimdofree.com/%E6%83%A3%E6%B2%B3%E5%86%85%E7%A5%9E%E7%A4%BE-%E4%B8%80%E7%95%B3%E5%BA%B5/

[寅彦・二十七歳]

[四月、数理物理学会において最初の研究発表「ジェットによりて生ずる毛管波に就て」を発表。九月、東京帝国大学理科大学講師となる。]

朧夜や垣根に白き牡蠣の殻(「日本」四月十一日)

そゞろ寒鶏の骨打つ台所(「日本」十一月二十日)

「寺田寅彦・妻夏子」(「朝日新聞トラベル」)

http://www.asahi.com/travel/traveler/TKY200801110159.html

「寺田寅彦・妻夏子・寛子・紳」(「朝日新聞トラベル」)

http://www.asahi.com/travel/traveler/TKY200801110159.html

(付記) 「『団栗』寺田寅彦・妻夏子」(「朝日新聞トラベル」)(抜粋)

http://www.asahi.com/travel/traveler/TKY200801110159.html

[ 夏子が突然、血を吐いたのは1900年暮れ、東京・本郷西片町の家だった。熊本の第五高等学校の学生だった寅彦が14歳の夏子と結婚したのはその3年前。結婚後も夫熊本、妻高知と離ればなれだったふたりが、ようやく東京で同居して1年もたっていなかった。17歳の幼な妻には、新しい生命が宿っていた。

翌年2月の暖かい日、寅彦は小康を得た夏子を伴って、家からほど近い小石川の植物園に行く。久しぶりの外出に喜んだ夏子は、園内の小道でドングリをハンカチいっぱい拾った。寅彦の「団栗(どんぐり)」はその思い出だ。夏子は半月後、高知に戻された。肺結核の伝染を恐れた寅彦の父・利正の判断だった。

夏子は高知市内から小舟で2時間以上かかる種崎で療養した。空気のいい浜辺でという配慮だろうが、「隔離」でもあった。5月、女児誕生。東京で吉報を知った寅彦は「幸ありて桃の若葉と照り栄へよ」という俳句を日記に記した。父から貞子と名づけた、と知らせがきた。(中略)

ふたりは仲むつまじい若夫婦だった。寅彦は、療養中の一日を記した夏子の日記を添削して、正岡子規が主宰する雑誌「ホトトギス」に投稿した。奈津女という名でその文は載り、夏子をいっとき、幸福にさせた。

夏子は1883(明治16)年、熊本で生まれた。寅彦の父利正と同郷で陸軍仲間の阪井重季(しげすえ)の長女だった。兄2人と妹がいるが、夏子だけ高知で祖母に育てられた。

阪井家は夏子にどこか冷ややかだった。東京で夏子が肺病で倒れ、若い夫婦が途方に暮れたときも、当時東京に住んでいた夏子の母がとんできて看病した気配はない。前後の年の日記は残っているのに、結婚年だけないのは、結婚に関して秘すべき事情が記してあったため、後に寅彦が廃棄した可能性が大きい。(中略)

「団栗(どんぐり)」の結末で、寅彦はドングリを拾う無邪気な遺児を見て、「始めと終わりの悲惨であった母の運命だけは、この子に繰り返させたくないものだ」と述懐する。「終わり」は理解できるが、「始めの悲惨」については不明とされていた。山田さんの推測通りなら、その意味が了解される。

寅彦は夏子を忘れられなかった。

「団栗」はじめ、いくつかの随筆にさりげなく登場させている。随筆を書くときは「吉村冬彦」というペンネームを使った。吉村は寺田家の先祖の名字であり、冬彦は「夏子」のイメージから、といわれる。

夏子の忘れ形見、貞子は母と1歳半で死別し、母の記憶はなかった。

寅彦は夏子の死後に再婚し、4人の子をもうけた。その妻も30代で急死、さらに再々婚した。3番目の妻を迎え、複雑な家庭ドラマが生じるが、それはそれでまた、別の物語である。 ]

「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その一) [漱石・東洋城・寅彦]

その一「明治三十六年(一九〇三)」

[漱石・三十七歳]

[明治36(1903)1月 帰国 4月 第一高等学校講師 東京帝国大学英文科講師 10月 三女・英子誕生]」

1832 愚かなれば独りすゞしくおはします(熊本の俳人・「井上微笑」宛書簡)

1841 能もなき教師とならんあら涼し(同上)

[その書簡中に「近頃俳句杯やりたる事なく候間頗るマズキねのばかりに候」とある。子規没後は、俳句の実作から遠ざかっている雰囲気が伝わってくる。この「能もなき教師とならんあら涼し」の句は、大正五(一九一六)年に、漱石門下の松根東洋城が、俳誌「渋柿」を創刊するが、その時の大正天皇から俳句について聞かれた際の「渋柿のごときものにては候へど」の句と共に、その東洋城の句に先行する「能もなき渋柿共や門の内」(明治三十一年作)などに由来があるとされている。]

(付記) 漱石の「渋柿」の句など(その周辺)

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202106100000/

[ 渋柿の下に稲こく夫婦かな 漱石(明28)

渋柿や寺の後の芋畠 漱石(明治28)

渋柿やあかの他人であるからは 漱石(明治30)

能もなき渋柿共や門の内 漱石(明治31)

渋柿や長者と見えて岡の家 漱石(明治32)

渋柿やにくき庄屋の門構 漱石(明治34)

渋柿も熟れて王維の詩集哉 漱石(明治43)

東洋城は、本名を松根豊次郎といい、父は宇和島藩家老・松根図書(まつね・ずしょ)の息子でした。母は、宇和島藩主・伊達宗城(だて・むねなり)の娘。伯母の義弟が大正天皇の生母で、柳原白蓮は義理の従兄弟にあたります。当時、東洋城は宮内庁にいて、漱石から俳句を教わり、のちに「ホトトギス」に加わりますが、「自分の俳句の師は漱石である」と宣言し、虚子と袂をわかちました。大正5(1916)年に俳誌「渋柿」を創刊しますが、これは大正天皇から俳句について聞かれた際に「渋柿のごときものにては候へど」と答えたことに由来します。(中略)

渋柿は『我輩は猫である』『趣味の遺伝』『野分』『三四郎』に登場します。

『我輩は猫である』『趣味の遺伝』では、インスピレーションを得るための手段として、また『我輩は猫である』では甘くなるという変化の象徴として、『野分』や『三四郎』では、話の本筋ではなくつまらぬもののイメージとして登場しています。(中略)

十月二十二日〔日〕

半晴。十一時過。三時半小便をする。

〇嬉しく思ふ蹴鞠の如き菊の影

〇咋夜九時半頃胃癌の加藤さんが死んだよし。道理で眼を覚ますと人声が聞えた。余〔は〕看病のため徹夜するのかと思っていた。一等室に残るは胃潰瘍の二人である。その一人は二三日有つか有たぬかという所なり。

〇肩に来て人恨かしや赤蛸蛉

〇澁柿も熟れて王維の詩集哉(漱石日記)

ある人はインスピレーションを得るために毎日渋柿を十二個ずつ食った。これは渋柿を食えば便秘する、便秘すれば逆上は必ず起るという理論から来たものだ。(吾輩は猫である 8) (後略) ]

[東洋城・二十六歳]

[一月、夏目漱石帰朝、東大及び一高の講師となったが。それより漱石庵入りびたりの状態で、漱石によって人間と文学の修養をつむ。一高俳句会を指導。腸チフスを病み東大を休学、宇和島の郷宅で躰を養う。]

菊を見つ熱重き瞼ふたぎけり(明治三十六年作。前書「病臥(腸チフス)抄」)

行秋のチフスが長い病にて(同上)

ぬくめ鳥暁の霜に放ちけり(同上。前書「七十余日後看護婦解雇」)

[この三句目の前書「七十余日後看護婦解雇」が、後の、東洋城の「柳原白蓮(義理のいとこ)」とのロマンスやスキャンダルなどの風聞に関連して、意味深長な雰囲気を有している。]

(付記その一)[松根東洋城と謎の「生クビ」]周辺

https://www.sankei.com/article/20200305-HWGTTXIYMVKVXOAZYLIACP76UY/

[漱石の門人はあまたあれど、なかでも名門の出身というと、松根東洋城(とうようじょう)(1878~1964年)が随一ということになるでしょう。彼の父方の祖父は宇和島藩の城代家老、松根図書(ずしょ)。母は「幕末の四賢侯」の一人として名高い伊達宗城(むねなり)の娘。つまり彼は、殿様の孫なのです。

東洋城は若い頃からイケメンとして名高く、女性関係も華やかだったようです。あの柳原白蓮(義理のいとこ)ともロマンスがあった。彼の肖像を写真で確かめてみると、顔の骨格が祖父の宗城にたいへんよく似ています。面長で、鼻が高く、額が広く、理知的なのですね。そういえば一度だけお目にかかったことのある信州松代の真田家のご当主(慶応義塾大学の教授でいらっしゃる。工学博士)も、タイプの同じ上品な方でした。宗城の実子が真田家に養子に行き、最後の藩主を務めた(維新後は伯爵)。

真田の殿様が血筋からすると伊達政宗の子孫というわけで、数奇なめぐりあわせです。

さて東洋城は生まれは東京ですが、愛媛県松山市の尋常中学に通いました。このとき同校に英語教師として赴任していたのが夏目金之助すなわち漱石で、彼から英語や俳句を学んで交流は卒業後も続き、生涯の師と仰ぐこととなったのです。東洋城を正岡子規に引き合わせたのも、漱石でした。彼は小説ではなく俳句の道に進むことになりますが、自分の師は子規ではなく、漱石である、と述べています。

旧制の一高、東京帝国大学から京都帝国大学の仏法科へ。卒業後は宮内省に入り、さまざまな任に就いた後、大正8(1919)年に退官。明治43(1910)年には、自身が公務で逗留(とうりゅう)していた伊豆修善寺温泉への療養を、漱石に勧めました。胃潰瘍で苦しんでいた漱石はこれに応じたのですが、療養中に大吐血を起こしました。「修善寺の大患」です。

育ちが良すぎたせいか、東洋城は敵が多かった。私たち一般人とは異なる感覚の持ち主だったのかもしれません。児童文学の草分け、鈴木三重吉との不仲は有名ですが、森田草平や芥川龍之介ら漱石の門人たちは、どうも東洋城より三重吉の肩を持っていたようです。高浜虚子とも『国民新聞』俳壇の選者の座をめぐって確執があり、大正5年に『ホトトギス』から離脱して以降は一切つきあわなかったそうです。(中略)

■「幕末の四賢侯」伊達宗城

1818~92年。旗本・山口家の子として江戸で生まれた。ただし彼の祖父・山口直清は宇和島伊達家の出身であり、跡継ぎのなかった伊達宗紀(むねただ)の養子として宇和島藩主の座につき、殖産興業を中心とした藩政改革を進めた。長州の大村益次郎を招いて軍制の近代化に取り組み、蒸気船を建造。公武合体論者で、幕末の激動期に大きな足跡を残した。]

(「産経新聞・本郷和人の日本史ナナメ読み」/本郷和人稿(東大史料編纂所教授)」)

(付記その二) 「伊達の生首」

http://www.cyan-color.sakura.ne.jp/w-kuhyo2.html

[ わが祖先(おや)は奥の最上や天の川 東洋城

とあるように先祖が出羽の国・最上藩にいたころに「生首」の伝説は始まる。

剛勇で知られた先祖の松根新八郎が、幽霊から頼まれて仇討ちの助力をした。

ある夜、新八郎が城下を歩いていると鬼火がチラチラして幽霊が現れ、「ここは私の仇の家だが、お札が貼ってあって入れない。札を剥がしてもらえないか」と頼まれて剥がしてやったところ

幽霊は侍の姿になり、喜んで家の中へ飛び込んで行き、やがて血の滴る生首を下げて出て来た。侍の幽

霊は「何もお礼をするものがないから、これを」と、その生首を新八郎に渡したというのである。

松根家ではこれを邸内の竹薮に懇ろに葬った。

以来、生首の絵を家の旗印(畳1畳半の大きさ)とし、兜の前立ての飾りにもした。

現在この「首」は宇和島市金剛山大隆寺に移され「松根首塚」として供養が続けられている。

最上から仙台、宇和島と「生首」は髑髏となってからも松根家とともに遠い旅をしたようだ。

松根家の墓所も大隆寺にあり、東京・築地で生まれた東洋城もここに眠っている。山門の横に「黛を濃うせよ草は芳しき」の美麗な石の句碑がある。

東洋城という俳号は本名の豊次郎をもじったと聞くと、なんだか親近感が湧いて墓所の前を通る時は頭を下げる。

ちなみに、伊達政宗公のご生母は出羽最上藩のお姫様であり、宇和島藩初代藩主・伊達秀宗公は政宗公の長子である。](「松本よし乃(平成24年4月21日愛媛県現代俳句協会総会の選評から)」)

[寺田寅彦(寅日子・牛頓)・二十六歳]

[気管支炎や肺炎カタルに悩まされる。一月に帰国した漱石との交流が再開。漱石は四月より東京帝国大学文科大学講師となる。七月、東京帝国大学理科大学大学院に進学。実験物理学を研究する。文部省震災予防調査会より海水振動の調査を委嘱される。]

五月雨や根を洗はるゝ屋根の草(明治三十六年作。「日本」六月四日)

道端や草の花とも実とも知れず(同上。「日本」十月二十九日)

竹隠の君子を訪ふや五月雨(同上。前書「午後夏目先生を訪ふ」)

(付記)[『科学と科学者のはなし 寺田寅彦エッセイ集』]周辺

https://www.milive-plus2.net/biburio2016/40014/#:~:text=%E5%AF%BA%E7%94%B0%E5%AF%85%E5%BD%A6%E3%81%AF%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6%E8%80%85,%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F%E4%BA%BA%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

[寺田寅彦は物理学者としてはとても有名で、東京大学の教授をしていたことがあります。また、日本学士院の恩賜賞という、学者に送られる日本で一番権威ある賞を受賞したこともあります。一方で作家としても、大学時代に夏目漱石に出会って弟子入りし、一番弟子としてずっと文学的な活動もしてきた人です。

その寺田寅彦のエッセイ集。世の中にはたくさんのエッセイがありますが、寺田寅彦のエッセイが他とどう違うか。まず目の付け所が違います。物理学者なので、世の中のいろんな現象に目を向け、「さて、どうなっているのか」ということをずっと見ているのです。

例えば満員電車について書いているエッセイ。満員電車はできれば避けたいところですが、寺田寅彦も同じで、満員電車をどうやったら避けられるかをずっと考えました。そして、ついに導き出した結論が「ひたすら空いている電車を待つ」。

例えば御堂筋線などがとても混んでいたとしても、10分くらい待てばそれなりに空いている電車が来るんです。それがなぜかということを、具体的なデータやわかりやすい言葉で説明しています。

また、文学的な情緒は夏目漱石の弟子ならでは。僕が一番好きなところで、線香花火について述べている文章があります。

「実に適当な歩調と配置で、しかも充分な変化をもって火花の音楽が進行する。この音楽のテンポはだんだんに速くなり、密度は増加し、同時に一つ一つの火花は短くなり、火の箭(や)の先端は力弱く垂れ曲る。もはや爆裂するだけの勢力のない火弾が、空気の抵抗のためにその速度を失って、重力のために放物線をえがいて垂れ落ちるのである」

科学的な情緒、そして文学的にわかりやすく伝えようという寺田寅彦の文章の面白さがよく詰まっているところだと思います。

寺田寅彦は線香花火が大好きらしく、このあとで「線香花火の一本の燃え方には『序破急』があり『起承転結』があり、詩があり音楽がある」と書いています。これもすごく面白いと思います。

寺田寅彦のいろいろなエッセイの中に、ひとつだけ科学的な考察がほとんどないエッセイがあります。その題名がなんと『夏目漱石先生の追憶』。亡くなった夏目漱石を寺田寅彦が思い出して書いたものです。文学的に淡々と書いているのですが、先生を失って悲しい、寂しいという寺田寅彦の気持ちが伝わってくるいい文章です。夏目漱石がどういう人だったかを知りたい人が読めば、夏目漱石の別の顔がよくわかることでしょう。](「金澤晴樹稿(奈良県・東大寺学園高校2年)」)

[漱石・三十七歳]

[明治36(1903)1月 帰国 4月 第一高等学校講師 東京帝国大学英文科講師 10月 三女・英子誕生]」

1832 愚かなれば独りすゞしくおはします(熊本の俳人・「井上微笑」宛書簡)

1841 能もなき教師とならんあら涼し(同上)

[その書簡中に「近頃俳句杯やりたる事なく候間頗るマズキねのばかりに候」とある。子規没後は、俳句の実作から遠ざかっている雰囲気が伝わってくる。この「能もなき教師とならんあら涼し」の句は、大正五(一九一六)年に、漱石門下の松根東洋城が、俳誌「渋柿」を創刊するが、その時の大正天皇から俳句について聞かれた際の「渋柿のごときものにては候へど」の句と共に、その東洋城の句に先行する「能もなき渋柿共や門の内」(明治三十一年作)などに由来があるとされている。]

(付記) 漱石の「渋柿」の句など(その周辺)

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202106100000/

[ 渋柿の下に稲こく夫婦かな 漱石(明28)

渋柿や寺の後の芋畠 漱石(明治28)

渋柿やあかの他人であるからは 漱石(明治30)

能もなき渋柿共や門の内 漱石(明治31)

渋柿や長者と見えて岡の家 漱石(明治32)

渋柿やにくき庄屋の門構 漱石(明治34)

渋柿も熟れて王維の詩集哉 漱石(明治43)

東洋城は、本名を松根豊次郎といい、父は宇和島藩家老・松根図書(まつね・ずしょ)の息子でした。母は、宇和島藩主・伊達宗城(だて・むねなり)の娘。伯母の義弟が大正天皇の生母で、柳原白蓮は義理の従兄弟にあたります。当時、東洋城は宮内庁にいて、漱石から俳句を教わり、のちに「ホトトギス」に加わりますが、「自分の俳句の師は漱石である」と宣言し、虚子と袂をわかちました。大正5(1916)年に俳誌「渋柿」を創刊しますが、これは大正天皇から俳句について聞かれた際に「渋柿のごときものにては候へど」と答えたことに由来します。(中略)

渋柿は『我輩は猫である』『趣味の遺伝』『野分』『三四郎』に登場します。

『我輩は猫である』『趣味の遺伝』では、インスピレーションを得るための手段として、また『我輩は猫である』では甘くなるという変化の象徴として、『野分』や『三四郎』では、話の本筋ではなくつまらぬもののイメージとして登場しています。(中略)

十月二十二日〔日〕

半晴。十一時過。三時半小便をする。

〇嬉しく思ふ蹴鞠の如き菊の影

〇咋夜九時半頃胃癌の加藤さんが死んだよし。道理で眼を覚ますと人声が聞えた。余〔は〕看病のため徹夜するのかと思っていた。一等室に残るは胃潰瘍の二人である。その一人は二三日有つか有たぬかという所なり。

〇肩に来て人恨かしや赤蛸蛉

〇澁柿も熟れて王維の詩集哉(漱石日記)

ある人はインスピレーションを得るために毎日渋柿を十二個ずつ食った。これは渋柿を食えば便秘する、便秘すれば逆上は必ず起るという理論から来たものだ。(吾輩は猫である 8) (後略) ]

[東洋城・二十六歳]

[一月、夏目漱石帰朝、東大及び一高の講師となったが。それより漱石庵入りびたりの状態で、漱石によって人間と文学の修養をつむ。一高俳句会を指導。腸チフスを病み東大を休学、宇和島の郷宅で躰を養う。]

菊を見つ熱重き瞼ふたぎけり(明治三十六年作。前書「病臥(腸チフス)抄」)

行秋のチフスが長い病にて(同上)

ぬくめ鳥暁の霜に放ちけり(同上。前書「七十余日後看護婦解雇」)

[この三句目の前書「七十余日後看護婦解雇」が、後の、東洋城の「柳原白蓮(義理のいとこ)」とのロマンスやスキャンダルなどの風聞に関連して、意味深長な雰囲気を有している。]

(付記その一)[松根東洋城と謎の「生クビ」]周辺

https://www.sankei.com/article/20200305-HWGTTXIYMVKVXOAZYLIACP76UY/

[漱石の門人はあまたあれど、なかでも名門の出身というと、松根東洋城(とうようじょう)(1878~1964年)が随一ということになるでしょう。彼の父方の祖父は宇和島藩の城代家老、松根図書(ずしょ)。母は「幕末の四賢侯」の一人として名高い伊達宗城(むねなり)の娘。つまり彼は、殿様の孫なのです。

東洋城は若い頃からイケメンとして名高く、女性関係も華やかだったようです。あの柳原白蓮(義理のいとこ)ともロマンスがあった。彼の肖像を写真で確かめてみると、顔の骨格が祖父の宗城にたいへんよく似ています。面長で、鼻が高く、額が広く、理知的なのですね。そういえば一度だけお目にかかったことのある信州松代の真田家のご当主(慶応義塾大学の教授でいらっしゃる。工学博士)も、タイプの同じ上品な方でした。宗城の実子が真田家に養子に行き、最後の藩主を務めた(維新後は伯爵)。

真田の殿様が血筋からすると伊達政宗の子孫というわけで、数奇なめぐりあわせです。

さて東洋城は生まれは東京ですが、愛媛県松山市の尋常中学に通いました。このとき同校に英語教師として赴任していたのが夏目金之助すなわち漱石で、彼から英語や俳句を学んで交流は卒業後も続き、生涯の師と仰ぐこととなったのです。東洋城を正岡子規に引き合わせたのも、漱石でした。彼は小説ではなく俳句の道に進むことになりますが、自分の師は子規ではなく、漱石である、と述べています。

旧制の一高、東京帝国大学から京都帝国大学の仏法科へ。卒業後は宮内省に入り、さまざまな任に就いた後、大正8(1919)年に退官。明治43(1910)年には、自身が公務で逗留(とうりゅう)していた伊豆修善寺温泉への療養を、漱石に勧めました。胃潰瘍で苦しんでいた漱石はこれに応じたのですが、療養中に大吐血を起こしました。「修善寺の大患」です。

育ちが良すぎたせいか、東洋城は敵が多かった。私たち一般人とは異なる感覚の持ち主だったのかもしれません。児童文学の草分け、鈴木三重吉との不仲は有名ですが、森田草平や芥川龍之介ら漱石の門人たちは、どうも東洋城より三重吉の肩を持っていたようです。高浜虚子とも『国民新聞』俳壇の選者の座をめぐって確執があり、大正5年に『ホトトギス』から離脱して以降は一切つきあわなかったそうです。(中略)

■「幕末の四賢侯」伊達宗城

1818~92年。旗本・山口家の子として江戸で生まれた。ただし彼の祖父・山口直清は宇和島伊達家の出身であり、跡継ぎのなかった伊達宗紀(むねただ)の養子として宇和島藩主の座につき、殖産興業を中心とした藩政改革を進めた。長州の大村益次郎を招いて軍制の近代化に取り組み、蒸気船を建造。公武合体論者で、幕末の激動期に大きな足跡を残した。]

(「産経新聞・本郷和人の日本史ナナメ読み」/本郷和人稿(東大史料編纂所教授)」)

(付記その二) 「伊達の生首」

http://www.cyan-color.sakura.ne.jp/w-kuhyo2.html

[ わが祖先(おや)は奥の最上や天の川 東洋城

とあるように先祖が出羽の国・最上藩にいたころに「生首」の伝説は始まる。

剛勇で知られた先祖の松根新八郎が、幽霊から頼まれて仇討ちの助力をした。

ある夜、新八郎が城下を歩いていると鬼火がチラチラして幽霊が現れ、「ここは私の仇の家だが、お札が貼ってあって入れない。札を剥がしてもらえないか」と頼まれて剥がしてやったところ

幽霊は侍の姿になり、喜んで家の中へ飛び込んで行き、やがて血の滴る生首を下げて出て来た。侍の幽

霊は「何もお礼をするものがないから、これを」と、その生首を新八郎に渡したというのである。

松根家ではこれを邸内の竹薮に懇ろに葬った。

以来、生首の絵を家の旗印(畳1畳半の大きさ)とし、兜の前立ての飾りにもした。

現在この「首」は宇和島市金剛山大隆寺に移され「松根首塚」として供養が続けられている。

最上から仙台、宇和島と「生首」は髑髏となってからも松根家とともに遠い旅をしたようだ。

松根家の墓所も大隆寺にあり、東京・築地で生まれた東洋城もここに眠っている。山門の横に「黛を濃うせよ草は芳しき」の美麗な石の句碑がある。

東洋城という俳号は本名の豊次郎をもじったと聞くと、なんだか親近感が湧いて墓所の前を通る時は頭を下げる。

ちなみに、伊達政宗公のご生母は出羽最上藩のお姫様であり、宇和島藩初代藩主・伊達秀宗公は政宗公の長子である。](「松本よし乃(平成24年4月21日愛媛県現代俳句協会総会の選評から)」)

[寺田寅彦(寅日子・牛頓)・二十六歳]

[気管支炎や肺炎カタルに悩まされる。一月に帰国した漱石との交流が再開。漱石は四月より東京帝国大学文科大学講師となる。七月、東京帝国大学理科大学大学院に進学。実験物理学を研究する。文部省震災予防調査会より海水振動の調査を委嘱される。]

五月雨や根を洗はるゝ屋根の草(明治三十六年作。「日本」六月四日)

道端や草の花とも実とも知れず(同上。「日本」十月二十九日)

竹隠の君子を訪ふや五月雨(同上。前書「午後夏目先生を訪ふ」)

(付記)[『科学と科学者のはなし 寺田寅彦エッセイ集』]周辺

https://www.milive-plus2.net/biburio2016/40014/#:~:text=%E5%AF%BA%E7%94%B0%E5%AF%85%E5%BD%A6%E3%81%AF%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6%E8%80%85,%E3%82%82%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F%E4%BA%BA%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

[寺田寅彦は物理学者としてはとても有名で、東京大学の教授をしていたことがあります。また、日本学士院の恩賜賞という、学者に送られる日本で一番権威ある賞を受賞したこともあります。一方で作家としても、大学時代に夏目漱石に出会って弟子入りし、一番弟子としてずっと文学的な活動もしてきた人です。

その寺田寅彦のエッセイ集。世の中にはたくさんのエッセイがありますが、寺田寅彦のエッセイが他とどう違うか。まず目の付け所が違います。物理学者なので、世の中のいろんな現象に目を向け、「さて、どうなっているのか」ということをずっと見ているのです。

例えば満員電車について書いているエッセイ。満員電車はできれば避けたいところですが、寺田寅彦も同じで、満員電車をどうやったら避けられるかをずっと考えました。そして、ついに導き出した結論が「ひたすら空いている電車を待つ」。

例えば御堂筋線などがとても混んでいたとしても、10分くらい待てばそれなりに空いている電車が来るんです。それがなぜかということを、具体的なデータやわかりやすい言葉で説明しています。

また、文学的な情緒は夏目漱石の弟子ならでは。僕が一番好きなところで、線香花火について述べている文章があります。

「実に適当な歩調と配置で、しかも充分な変化をもって火花の音楽が進行する。この音楽のテンポはだんだんに速くなり、密度は増加し、同時に一つ一つの火花は短くなり、火の箭(や)の先端は力弱く垂れ曲る。もはや爆裂するだけの勢力のない火弾が、空気の抵抗のためにその速度を失って、重力のために放物線をえがいて垂れ落ちるのである」

科学的な情緒、そして文学的にわかりやすく伝えようという寺田寅彦の文章の面白さがよく詰まっているところだと思います。

寺田寅彦は線香花火が大好きらしく、このあとで「線香花火の一本の燃え方には『序破急』があり『起承転結』があり、詩があり音楽がある」と書いています。これもすごく面白いと思います。

寺田寅彦のいろいろなエッセイの中に、ひとつだけ科学的な考察がほとんどないエッセイがあります。その題名がなんと『夏目漱石先生の追憶』。亡くなった夏目漱石を寺田寅彦が思い出して書いたものです。文学的に淡々と書いているのですが、先生を失って悲しい、寂しいという寺田寅彦の気持ちが伝わってくるいい文章です。夏目漱石がどういう人だったかを知りたい人が読めば、夏目漱石の別の顔がよくわかることでしょう。](「金澤晴樹稿(奈良県・東大寺学園高校2年)」)

「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その十四) [子規・漱石・寅彦・東洋城]

その十四「明治三十五年(一九〇二)・「糸瓜・絲瓜」など」

(子規、九月十八日、「絶筆三句」、十九日、午前一時永眠(三十六歳)

https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=&season=&classification=&kigo=%E7%B3%B8%E7%93%9C&s=&select=

秋に形あらば糸瓜に似たるべし ID1461 制作年24 季節秋 分類植物 季語糸瓜

しばらくは風のもつるゝ糸瓜かな ID1462 制作年24 季節秋 分類植物 季語糸瓜

露いくつ糸瓜の尻に出あひけり ID4026 制作年25 季節秋 分類植物 季語糸瓜

蔓かれてへちまぶらりと不二の山 ID4027 制作年25 季節秋 分類植物 季語糸瓜

茶屋淋し糸瓜の蔓の這ひかゝる ID8458 制作年26 季節秋 分類植物 季語糸瓜

家一つ門は糸瓜の月夜かな ID11585 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

柴の戸に糸瓜の風の静かさよ ID11586 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

投げ出したやうな糸瓜や垣の外 ID11587 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

投げ出したやうに垣根の糸瓜哉 ID11588 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜肥え鶏頭痩せぬ背戸の雨 ID11589 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

わぐなつて残る糸瓜や屋根の上 ID11590 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

五六反叔父がつくりし糸瓜かな ID14851 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜

雪隠の窓にぶらりと糸瓜かな ID14852 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜

行く秋を糸瓜にさはる雲もなし ID14853 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜

垢すりになるべく糸瓜愚也けり ID18381 制作年29 季節秋 分類植物 季語糸瓜

秋のいろあかきへちまを畫にかゝむ ID20297 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜

へちまとは糸瓜のようなものならん ID20298 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔の貧に處る糸瓜の愚を守る ID20299 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜

西行に糸瓜の歌はなかりけり ID21889 制作年31 季節秋 分類植物 季語糸瓜

内閣を糸瓜にたとへ論ずべく ID21890 制作年31 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜とも瓢ともわかぬ目利哉 ID23012 制作年32 季節秋 分類植物 季語糸瓜

愚なる処すなはち雅なる糸瓜かな ID23888 制作年33 季節秋 分類植物 季語糸瓜

目鼻画く糸瓜の顔の長さ哉 ID23889 制作年33 季節秋 分類植物 季語糸瓜

秋ノ灯ノ糸瓜ノ尻ニ映リケリ ID24485 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

棚ノ糸瓜思フ処ヘブラ下ル ID24486 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

西ヘマハル秋ノ日影ヤ糸瓜棚 ID24487 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

病間ニ糸瓜ノ句ナド作リケル ID24488 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

病閑ニ糸瓜ノ花ノ落ツル昼 ID24489 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

日掩棚糸瓜ノ蔓ノ這ヒ足ラズ ID24490 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜サヘ仏ニナルゾ後ルゝナ ID24491 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜ニハ可モ不可モナキ残暑カナ ID24492 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜ブラリ夕顔ダラリ秋ノ風 ID24493 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

牡丹ニモ死ナズ瓜ニモ糸瓜ニモ ID24494 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

黙然ト糸瓜ノサガル庭ノ秋 ID24495 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

物思フ窓ニブラリト糸瓜哉 ID24496 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔ト糸瓜残暑ト新涼と ID24497 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔ノ棚に糸瓜モ下リケリ ID24498 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔モ糸瓜モ同ジ棚子同士 ID24499 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

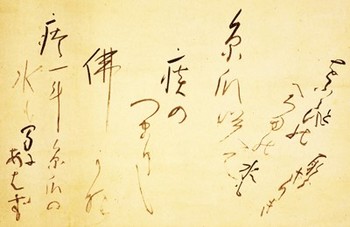

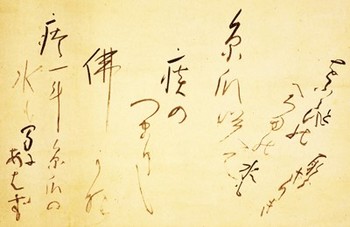

「絶筆三句」

痰一斗糸瓜の水も間にあはず ID25012 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜咲て痰のつまりし仏かな ID25013 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜

をととひのへちまの水も取らざりき ID25014 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜

(漱石、三十六歳。十二月、帰国の途につく。その直前に子規没との虚子・碧悟桐の書翰が届く。)

66 風ふけば糸瓜をなぐるふくべ哉(明治二十八年)

904 長けれど何の糸瓜とさがりけり(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十七」)

1737 容赦なく瓢を叩く糸瓜かな(明治三十二年。「子規へ送りたる句稿三十五」)

1848 一大事も糸瓜も糞もあらばこそ(明治三十六年)

(寅彦、二十五歳。『俳句と地球物理』所収「略年譜」/『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)

面白し瀬戸の絲瓜(へちま)の長短(明治三十一年作)

日一日ぶらりぶらりと絲瓜哉(同上)

世をすねて日影の絲瓜そりかへる(明治三十一~二年作)

長過て肥手桶たゝく絲瓜哉(同上)

干からびし絲瓜をつるす納屋の軒(同上)

(東洋城、二十五歳。『東洋城全句集上・中巻』)

糸瓜忌や只句を作るあな尊と(明治四十五年作)

道の家の糸瓜に起す話頭かな(大正九年作。前書「子規忌順礼 二十七句」)

(参考その一) 「絶筆三句 子規」周辺

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-05

(再掲)

https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html

「絶筆三句 子規」(紙本墨書/31.0×44.3㎝/国立国会図書館蔵)

https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html

≪〔正岡子規 著〕〔正岡子規 明治35(1902)年〕写【WB41-61】43 〔絶筆三句〕の画像(デジタルコレクション)

日本の近代文学に多大な影響を及ぼした俳人、歌人の正岡子規が臨終間際に書き残した三句。明治35(1902)年9月18日の午前11時頃、紙を貼りつけた画板を妹の律に持たせ、仰臥しながら記した。翌19日午前1時頃、子規の息は絶えた。満34歳の若さであった。病魔に苦しみながらも、死の直前まで俳人として生き抜いた壮絶な姿がうかがえる。

(書き起こし)

をととひのへちまの水も取らざりき/糸瓜咲て痰のつまりし佛かな/痰一斗糸瓜の水も間にあはず ≫

(追記)

倫敦にて子規の訃を聞て(五句)

1824 筒袖や秋の棺にしたがはず (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=秋(雑)。※子規は九月十九日に他界した。虚子から要請のあった子規追悼文に代えてこれらの句を送った。その書簡では子規の死について、「かかる病苦になやみ候よりも早く往生致す方或は本人の幸福かと存候」と述べている。その後で、「子規追悼の句何かと案じ煩ひ候へども、かく筒袖にてピステキのみ食ひ居候者には容易に俳想なるもの出現仕らず、昨夜ストーブの傍にて左の駄句を得申候。得たると申すよりは寧ろ無理やりに得さしめたる次第に候へば、只申訳の為め御笑草として御覧に入候。近頃の如く半ば西洋人にて半日本人にては甚だ妙ちきりんなものに候」と言い、これらの句を記した。句のあとに「皆蕪雑句をなさず。叱正」とある。筒袖は洋服姿。◇書簡(高浜虚子宛、明治35.12.1)。雑誌「ホトトギス」(明治36.2)。 ≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)

1825 手向くべき線香もなくて暮の秋 (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=暮の秋。◇1824。≫(「同上」)

1826 霜黄なる市に動くや影法師 (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=霧(秋)。◇1824。(「同上」)≫

1827 きりぎりすの昔を忍び帰るべし (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=きりぎりす(秋)。◇1824。≫(「同上」)

1626 招かざる薄に帰り来る人ぞ (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=薄(秋)。◇1824。≫(「同上」)

(参考その二) 「碧梧桐の『子規の回想』」周辺

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202105250000/

≪ 子規の最期については、高浜虚子の『子規居士と余』が引き合いに出されます。かたや河東碧梧桐の文が引用されることはあまりありません。『子規居士と余』は岩波文庫の『回想 子規・漱石』に収録されていますが、碧梧桐の『子規の回想』は、子規が漱石の下宿・愚陀仏庵に行くところまでしか『子規を語る』に収録されていないのです。

『子規の回想』に記された「辞世の句」を、次の回は「死後」をみていただきます。

これが終わりましたら、虚子と碧梧桐の俳句観について書かせていただきます。

二十八 辞世

ことさらに辞世の句を作らないと言った芭蕉を、さすがに芭蕉らしい、と話したこともある。また太祇の辞世の句が、平生の伎価に似ない。あれ程の蕪村にしても辞世はどこか弱々しいと言ったこともある。

古人の辞世の句をおおむね否定していたから、自分の場合にも無論思い及んだ筈であるが、どういうものか、辞世を作ることにかなり執着を持っていた。芭蕉でもない者が、芭蕉を気取るのを避けた意味であったかも知れぬ。死ぬる三日前に「九月十四日の朝」と題して文章を口誦した程、死生の間に超然としていた人であるから、考え得るなら辞世を考えてもいい、と例の強烈な心的生活力が働いていたかも知れない。

明治三十三年十八日の「病牀六尺」と四月発行の「ほととぎす」の消息は、子規自らも「近頃不覚をとった」と言っているように、辞世について閑葛藤のあったことを明らかにしている。それによって、追憶の糸たぐって見ると、その五月十三日午後六時頃、子規直筆の急便によって、私はある宴会の席上から駆け付け、虚子も宮本国手も相次いで来着したのだが、子規の阿鼻叫喚の苦悶は、真に見るに堪えぬものがあった。その夜は虚子宿直して翌十四日となり、病苦はやや平静に帰したが、疲労その極に達して、何の食欲もなく、時には失神したのかを患える程全く元気がなかった。その夜私が宿直することになったが、夜九時頃、枕元に坐っておられた母堂に、低いかすれかすれな声で、またとぎれとぎれに、自分死後如何にすべきかの心得と言ったようなようなものを、さも最後の遺言のように語るのであった。側に他人の私の居るのに関らず、随分突っ込んだ辛辣な言葉も交じる。居るにも居られずというのは、その時の私の思いで、さし出口はならず、膝をただしたまま身動きも出来なかった。

その翌日の朝のことである。三日間の絶食にも煩いされたのであろう。もういよいよ最後だというような悲観的なことのみを口にし、その応接に狼狽困倒したのであった。私の書いた消息に、

…松山の親族へ電報を打とう、何と打とうか、サヨナラ、ネギシでわかるだろうか、ゴキゲンヨウ、ネギシとしょうかなどと言わるるに到っては小生の衷心矢も楯も堪らず…ご親族への電報ならば看護人より打つかた穏やかなるべし、とて異議申立てしに、さらば露月に、カツ〇ネギシと打つてくれとて、電報頼信紙を取出さるるなど・・・。

とある。今までも幾度か病体危険を報ぜられたが、私の知る限りにおいて、ここまで切羽詰まったことはなかった。あるいは子規も他日告白しているように、以前自分が何死ぬるものか、と思っている時には周囲が顛動し、今度自分が危険だと思う時には、周囲が冷静である。と言った多少の反抗気分も手伝っていたかも知れぬ。それから、秀真の作った子規の塑像を持って来いと言って、その裏に「白題 土一塊牡丹生けたる其下に 年月日」と墨をつぎつぎ書くのであった。「病林六尺」にも、

もしこのままに眠ったらこれが絶筆であるぞと言わぬ許りの振舞。

とあるように、明らかに辞世の一句であったのだ。

「お前はこれ(塑像)を持っといでるので手がダルイかな。

「石膏というものは墨付きの心持のいいものだ。

「いくらでも書いて見たいよ。

など、静かに言われる・・・°

と同じ消息にある。どの位の大きさのものか判然記憶はしないが、ともかく仰向けに寝ていたなら、病体に触れないように持っていなけねばならない。横向きであれば、字を書くに都合のいいように向けなければならない。手がだるいより、その工夫の方に苦しみつつ、私はアア辞世の句だ、と「土一塊」の初筆で、もうじーんとと電気をかけられたようになってしまった。

ところが時経るままに天気回復して、その日の根岸祭りを祝う料理注文など、打って変わった微笑、平和な光景になった。

この祭いつも卯の花下しにして (子規)

と、さきの辞世はどこへやらと言った即吟さえ浮かぶ、周囲の愁眉を開くシーンとなった。

これが歿年五月十五日のことであった。この夏の酷暑を乗り切れば、あるいはまた余命をつなぐことが出来るであろうとも、周囲の人々と話し合っていたのであるが、幸いにして危篤を患えることもなく過ぎた。同七月の『ほととぎす」消息に、

意外の事には例の腰の患部の痛み次第に薄らぎ行きて、昨今は殆んどその疼痛を忘れらるる程とも相成り……されば子規君はその虚に乗じて元気百倍日に十句二十句を作り、写生画一枚二枚を画き、病牀六尺の原稿も手づからみとめらるることあり……

と近来の快事とさえ報じている。患部の痛みの去ったというのは、その癒着のためでなくて、かえって病勢の進行した麻痺状態でなかったであろうか。

かくて九月に入って、三、四日頃より先ず下痢症に罹り、日に三、四回の便通を見、同八日に初めて脚の水腫を発見した。当時の消息に、

…丁度点灯後小生ー碧梧桐ーと外に数人、例の枕頭にて何くれと雑談中、子規君もいつになく快詞を挟み一時病苦など忘れられたる様子ありしに、突如同君の声にて「アラッ」とさも驚きたる調子に叫ばれ候、何れも何事の起りしぞと、病人の方を注視したる際「早く灯を見せておくれ」と甚だ性急に申され、母上と妹君ランプを提げてその足の方を照されしに、子規君つくづく己が足の甲を見て「コンナに水を持ってる…」と申され…聞けばその水腫れは数日前よりその兆候見えしも、さして著しき変化も見えざれば、それと病人にも明されざりしものの由…

とある。医師は運動不足の病体には普通に見る徴候だと言っている、子規は「甚だ不気味な物じゃな」と不安な言葉を漏らしている。七、八月小康を得ていた病勢は、この水腫を皮切りに、再び猛威を逞しくして、十日の朝には腰部以下の自由を失い、かつ左右両足の位置によって激烈な痛みを感じ、モヒ剤も功を奏しないので、十二日には皮下注射を行っている。子規の苦悶状態はその極度に達したらしく、自ら「拷問」と歎息している。十三日、再び注射、十四日水腫腰部に及び、という風に加速度に昂進を示して、十八日の朝となった。

午後十時頃、いつも画を書く紙を貼る板に、唐紙を張らせたのをお律さんに持たせて、仰向けのまま何かを書こうとする。もう余り物も言わない。痰が切れないということで、かなり苦しそうな咳をする。私が筆に墨を含ませて、子規の右手に渡すしぐさを幾度も繰り返して、

糸瓜咲て痰のつまり仏かな(子規)

以下三句の絶筆が出来た。私は五月の辞世の先例もあるので、またこの辞世が笑い話の種となるのではないかの空想を描いたりした。この三句の辞世のことは、「子規言行録」に私の見たままを詳細に報告している。一句書いては休み休みして、最後の「取らざりき」を書き終えた後、筆を捨てるのも、もの臭ささそうに、穂先がシーツの上に落ちて、すこしばかり墨を印した。その画板はそのまま病室の障子に先せかけられて、誰にも見えるようになっている。子規も一度はそれを注視したようであるが、何とも口をきかない。先程この辞世を書き始めてから、一切だんまりで、誰一人口をきかないのであるから、病人の咳が時々静寂を破る外、シーンとして闇の底へ落ちて行くような、重々しい空気がよどんでしまった。それに辞世がいつまでもそこにさらされているのが辛かった。どこかへ片付けようか、と言って見たい咽が強ワ張って詰まっていた。

どうも五月の時のような余裕も活気もない、もうぐったりした子規であった。いっさい万事これでおしまいだ、と言う風に見える顔色でもあった。私は何を聞こうにも、何を話しかけようにも、頭の中が洞になって、考えも工夫もなかった。どよんだ部屋の空気に金縛りになって、指一本動かすことも出来なかった。子規は最後の元気で、句を考える力もあったのであるから、次に辞世の歌をと思わないでも無かったであろう。また、そこらに居合わす誰にでも、さらに最後の言葉を与えよう思いに耽っていたのかも知れない。不幸にして、丁度その言葉を分かつ適当な人が居なかったせいで、余儀なく、沈黙していたのかも知れない。あるいは平凡なお別れの言葉なんかと、この二月頃時々試みていた仏偶39のような、奇抜な文言でも練っていたのか。それとも最後を取り乱さないように、心の平静を破るまいとしていたのか。

遺憾ながら、この三句の辞世は、終に真の辞世になってしまった。また好個の記念の絶筆ともなってしまった。私には、それを書き終わった当時の息詰まるような沈黙の方が、一層深く焼きつけられた辞世の印象となった。≫

(子規、九月十八日、「絶筆三句」、十九日、午前一時永眠(三十六歳)

https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=&season=&classification=&kigo=%E7%B3%B8%E7%93%9C&s=&select=

秋に形あらば糸瓜に似たるべし ID1461 制作年24 季節秋 分類植物 季語糸瓜

しばらくは風のもつるゝ糸瓜かな ID1462 制作年24 季節秋 分類植物 季語糸瓜

露いくつ糸瓜の尻に出あひけり ID4026 制作年25 季節秋 分類植物 季語糸瓜

蔓かれてへちまぶらりと不二の山 ID4027 制作年25 季節秋 分類植物 季語糸瓜

茶屋淋し糸瓜の蔓の這ひかゝる ID8458 制作年26 季節秋 分類植物 季語糸瓜

家一つ門は糸瓜の月夜かな ID11585 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

柴の戸に糸瓜の風の静かさよ ID11586 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

投げ出したやうな糸瓜や垣の外 ID11587 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

投げ出したやうに垣根の糸瓜哉 ID11588 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜肥え鶏頭痩せぬ背戸の雨 ID11589 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

わぐなつて残る糸瓜や屋根の上 ID11590 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜

五六反叔父がつくりし糸瓜かな ID14851 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜

雪隠の窓にぶらりと糸瓜かな ID14852 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜

行く秋を糸瓜にさはる雲もなし ID14853 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜

垢すりになるべく糸瓜愚也けり ID18381 制作年29 季節秋 分類植物 季語糸瓜

秋のいろあかきへちまを畫にかゝむ ID20297 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜

へちまとは糸瓜のようなものならん ID20298 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔の貧に處る糸瓜の愚を守る ID20299 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜

西行に糸瓜の歌はなかりけり ID21889 制作年31 季節秋 分類植物 季語糸瓜

内閣を糸瓜にたとへ論ずべく ID21890 制作年31 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜とも瓢ともわかぬ目利哉 ID23012 制作年32 季節秋 分類植物 季語糸瓜

愚なる処すなはち雅なる糸瓜かな ID23888 制作年33 季節秋 分類植物 季語糸瓜

目鼻画く糸瓜の顔の長さ哉 ID23889 制作年33 季節秋 分類植物 季語糸瓜

秋ノ灯ノ糸瓜ノ尻ニ映リケリ ID24485 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

棚ノ糸瓜思フ処ヘブラ下ル ID24486 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

西ヘマハル秋ノ日影ヤ糸瓜棚 ID24487 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

病間ニ糸瓜ノ句ナド作リケル ID24488 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

病閑ニ糸瓜ノ花ノ落ツル昼 ID24489 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

日掩棚糸瓜ノ蔓ノ這ヒ足ラズ ID24490 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜サヘ仏ニナルゾ後ルゝナ ID24491 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜ニハ可モ不可モナキ残暑カナ ID24492 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜ブラリ夕顔ダラリ秋ノ風 ID24493 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

牡丹ニモ死ナズ瓜ニモ糸瓜ニモ ID24494 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

黙然ト糸瓜ノサガル庭ノ秋 ID24495 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

物思フ窓ニブラリト糸瓜哉 ID24496 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔ト糸瓜残暑ト新涼と ID24497 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔ノ棚に糸瓜モ下リケリ ID24498 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

夕顔モ糸瓜モ同ジ棚子同士 ID24499 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜

「絶筆三句」

痰一斗糸瓜の水も間にあはず ID25012 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜

糸瓜咲て痰のつまりし仏かな ID25013 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜

をととひのへちまの水も取らざりき ID25014 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜

(漱石、三十六歳。十二月、帰国の途につく。その直前に子規没との虚子・碧悟桐の書翰が届く。)

66 風ふけば糸瓜をなぐるふくべ哉(明治二十八年)

904 長けれど何の糸瓜とさがりけり(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十七」)

1737 容赦なく瓢を叩く糸瓜かな(明治三十二年。「子規へ送りたる句稿三十五」)

1848 一大事も糸瓜も糞もあらばこそ(明治三十六年)

(寅彦、二十五歳。『俳句と地球物理』所収「略年譜」/『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)

面白し瀬戸の絲瓜(へちま)の長短(明治三十一年作)

日一日ぶらりぶらりと絲瓜哉(同上)

世をすねて日影の絲瓜そりかへる(明治三十一~二年作)

長過て肥手桶たゝく絲瓜哉(同上)

干からびし絲瓜をつるす納屋の軒(同上)

(東洋城、二十五歳。『東洋城全句集上・中巻』)

糸瓜忌や只句を作るあな尊と(明治四十五年作)

道の家の糸瓜に起す話頭かな(大正九年作。前書「子規忌順礼 二十七句」)

(参考その一) 「絶筆三句 子規」周辺

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-05

(再掲)

https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html

「絶筆三句 子規」(紙本墨書/31.0×44.3㎝/国立国会図書館蔵)

https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html

≪〔正岡子規 著〕〔正岡子規 明治35(1902)年〕写【WB41-61】43 〔絶筆三句〕の画像(デジタルコレクション)

日本の近代文学に多大な影響を及ぼした俳人、歌人の正岡子規が臨終間際に書き残した三句。明治35(1902)年9月18日の午前11時頃、紙を貼りつけた画板を妹の律に持たせ、仰臥しながら記した。翌19日午前1時頃、子規の息は絶えた。満34歳の若さであった。病魔に苦しみながらも、死の直前まで俳人として生き抜いた壮絶な姿がうかがえる。

(書き起こし)

をととひのへちまの水も取らざりき/糸瓜咲て痰のつまりし佛かな/痰一斗糸瓜の水も間にあはず ≫

(追記)

倫敦にて子規の訃を聞て(五句)

1824 筒袖や秋の棺にしたがはず (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=秋(雑)。※子規は九月十九日に他界した。虚子から要請のあった子規追悼文に代えてこれらの句を送った。その書簡では子規の死について、「かかる病苦になやみ候よりも早く往生致す方或は本人の幸福かと存候」と述べている。その後で、「子規追悼の句何かと案じ煩ひ候へども、かく筒袖にてピステキのみ食ひ居候者には容易に俳想なるもの出現仕らず、昨夜ストーブの傍にて左の駄句を得申候。得たると申すよりは寧ろ無理やりに得さしめたる次第に候へば、只申訳の為め御笑草として御覧に入候。近頃の如く半ば西洋人にて半日本人にては甚だ妙ちきりんなものに候」と言い、これらの句を記した。句のあとに「皆蕪雑句をなさず。叱正」とある。筒袖は洋服姿。◇書簡(高浜虚子宛、明治35.12.1)。雑誌「ホトトギス」(明治36.2)。 ≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)

1825 手向くべき線香もなくて暮の秋 (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=暮の秋。◇1824。≫(「同上」)

1826 霜黄なる市に動くや影法師 (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=霧(秋)。◇1824。(「同上」)≫

1827 きりぎりすの昔を忍び帰るべし (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=きりぎりす(秋)。◇1824。≫(「同上」)

1626 招かざる薄に帰り来る人ぞ (漱石・36歳「明治35年(1902)」)

≪ 季=薄(秋)。◇1824。≫(「同上」)

(参考その二) 「碧梧桐の『子規の回想』」周辺

https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202105250000/

≪ 子規の最期については、高浜虚子の『子規居士と余』が引き合いに出されます。かたや河東碧梧桐の文が引用されることはあまりありません。『子規居士と余』は岩波文庫の『回想 子規・漱石』に収録されていますが、碧梧桐の『子規の回想』は、子規が漱石の下宿・愚陀仏庵に行くところまでしか『子規を語る』に収録されていないのです。

『子規の回想』に記された「辞世の句」を、次の回は「死後」をみていただきます。

これが終わりましたら、虚子と碧梧桐の俳句観について書かせていただきます。

二十八 辞世

ことさらに辞世の句を作らないと言った芭蕉を、さすがに芭蕉らしい、と話したこともある。また太祇の辞世の句が、平生の伎価に似ない。あれ程の蕪村にしても辞世はどこか弱々しいと言ったこともある。

古人の辞世の句をおおむね否定していたから、自分の場合にも無論思い及んだ筈であるが、どういうものか、辞世を作ることにかなり執着を持っていた。芭蕉でもない者が、芭蕉を気取るのを避けた意味であったかも知れぬ。死ぬる三日前に「九月十四日の朝」と題して文章を口誦した程、死生の間に超然としていた人であるから、考え得るなら辞世を考えてもいい、と例の強烈な心的生活力が働いていたかも知れない。

明治三十三年十八日の「病牀六尺」と四月発行の「ほととぎす」の消息は、子規自らも「近頃不覚をとった」と言っているように、辞世について閑葛藤のあったことを明らかにしている。それによって、追憶の糸たぐって見ると、その五月十三日午後六時頃、子規直筆の急便によって、私はある宴会の席上から駆け付け、虚子も宮本国手も相次いで来着したのだが、子規の阿鼻叫喚の苦悶は、真に見るに堪えぬものがあった。その夜は虚子宿直して翌十四日となり、病苦はやや平静に帰したが、疲労その極に達して、何の食欲もなく、時には失神したのかを患える程全く元気がなかった。その夜私が宿直することになったが、夜九時頃、枕元に坐っておられた母堂に、低いかすれかすれな声で、またとぎれとぎれに、自分死後如何にすべきかの心得と言ったようなようなものを、さも最後の遺言のように語るのであった。側に他人の私の居るのに関らず、随分突っ込んだ辛辣な言葉も交じる。居るにも居られずというのは、その時の私の思いで、さし出口はならず、膝をただしたまま身動きも出来なかった。

その翌日の朝のことである。三日間の絶食にも煩いされたのであろう。もういよいよ最後だというような悲観的なことのみを口にし、その応接に狼狽困倒したのであった。私の書いた消息に、

…松山の親族へ電報を打とう、何と打とうか、サヨナラ、ネギシでわかるだろうか、ゴキゲンヨウ、ネギシとしょうかなどと言わるるに到っては小生の衷心矢も楯も堪らず…ご親族への電報ならば看護人より打つかた穏やかなるべし、とて異議申立てしに、さらば露月に、カツ〇ネギシと打つてくれとて、電報頼信紙を取出さるるなど・・・。

とある。今までも幾度か病体危険を報ぜられたが、私の知る限りにおいて、ここまで切羽詰まったことはなかった。あるいは子規も他日告白しているように、以前自分が何死ぬるものか、と思っている時には周囲が顛動し、今度自分が危険だと思う時には、周囲が冷静である。と言った多少の反抗気分も手伝っていたかも知れぬ。それから、秀真の作った子規の塑像を持って来いと言って、その裏に「白題 土一塊牡丹生けたる其下に 年月日」と墨をつぎつぎ書くのであった。「病林六尺」にも、

もしこのままに眠ったらこれが絶筆であるぞと言わぬ許りの振舞。

とあるように、明らかに辞世の一句であったのだ。

「お前はこれ(塑像)を持っといでるので手がダルイかな。

「石膏というものは墨付きの心持のいいものだ。

「いくらでも書いて見たいよ。

など、静かに言われる・・・°

と同じ消息にある。どの位の大きさのものか判然記憶はしないが、ともかく仰向けに寝ていたなら、病体に触れないように持っていなけねばならない。横向きであれば、字を書くに都合のいいように向けなければならない。手がだるいより、その工夫の方に苦しみつつ、私はアア辞世の句だ、と「土一塊」の初筆で、もうじーんとと電気をかけられたようになってしまった。

ところが時経るままに天気回復して、その日の根岸祭りを祝う料理注文など、打って変わった微笑、平和な光景になった。

この祭いつも卯の花下しにして (子規)

と、さきの辞世はどこへやらと言った即吟さえ浮かぶ、周囲の愁眉を開くシーンとなった。

これが歿年五月十五日のことであった。この夏の酷暑を乗り切れば、あるいはまた余命をつなぐことが出来るであろうとも、周囲の人々と話し合っていたのであるが、幸いにして危篤を患えることもなく過ぎた。同七月の『ほととぎす」消息に、

意外の事には例の腰の患部の痛み次第に薄らぎ行きて、昨今は殆んどその疼痛を忘れらるる程とも相成り……されば子規君はその虚に乗じて元気百倍日に十句二十句を作り、写生画一枚二枚を画き、病牀六尺の原稿も手づからみとめらるることあり……

と近来の快事とさえ報じている。患部の痛みの去ったというのは、その癒着のためでなくて、かえって病勢の進行した麻痺状態でなかったであろうか。

かくて九月に入って、三、四日頃より先ず下痢症に罹り、日に三、四回の便通を見、同八日に初めて脚の水腫を発見した。当時の消息に、

…丁度点灯後小生ー碧梧桐ーと外に数人、例の枕頭にて何くれと雑談中、子規君もいつになく快詞を挟み一時病苦など忘れられたる様子ありしに、突如同君の声にて「アラッ」とさも驚きたる調子に叫ばれ候、何れも何事の起りしぞと、病人の方を注視したる際「早く灯を見せておくれ」と甚だ性急に申され、母上と妹君ランプを提げてその足の方を照されしに、子規君つくづく己が足の甲を見て「コンナに水を持ってる…」と申され…聞けばその水腫れは数日前よりその兆候見えしも、さして著しき変化も見えざれば、それと病人にも明されざりしものの由…

とある。医師は運動不足の病体には普通に見る徴候だと言っている、子規は「甚だ不気味な物じゃな」と不安な言葉を漏らしている。七、八月小康を得ていた病勢は、この水腫を皮切りに、再び猛威を逞しくして、十日の朝には腰部以下の自由を失い、かつ左右両足の位置によって激烈な痛みを感じ、モヒ剤も功を奏しないので、十二日には皮下注射を行っている。子規の苦悶状態はその極度に達したらしく、自ら「拷問」と歎息している。十三日、再び注射、十四日水腫腰部に及び、という風に加速度に昂進を示して、十八日の朝となった。

午後十時頃、いつも画を書く紙を貼る板に、唐紙を張らせたのをお律さんに持たせて、仰向けのまま何かを書こうとする。もう余り物も言わない。痰が切れないということで、かなり苦しそうな咳をする。私が筆に墨を含ませて、子規の右手に渡すしぐさを幾度も繰り返して、

糸瓜咲て痰のつまり仏かな(子規)

以下三句の絶筆が出来た。私は五月の辞世の先例もあるので、またこの辞世が笑い話の種となるのではないかの空想を描いたりした。この三句の辞世のことは、「子規言行録」に私の見たままを詳細に報告している。一句書いては休み休みして、最後の「取らざりき」を書き終えた後、筆を捨てるのも、もの臭ささそうに、穂先がシーツの上に落ちて、すこしばかり墨を印した。その画板はそのまま病室の障子に先せかけられて、誰にも見えるようになっている。子規も一度はそれを注視したようであるが、何とも口をきかない。先程この辞世を書き始めてから、一切だんまりで、誰一人口をきかないのであるから、病人の咳が時々静寂を破る外、シーンとして闇の底へ落ちて行くような、重々しい空気がよどんでしまった。それに辞世がいつまでもそこにさらされているのが辛かった。どこかへ片付けようか、と言って見たい咽が強ワ張って詰まっていた。

どうも五月の時のような余裕も活気もない、もうぐったりした子規であった。いっさい万事これでおしまいだ、と言う風に見える顔色でもあった。私は何を聞こうにも、何を話しかけようにも、頭の中が洞になって、考えも工夫もなかった。どよんだ部屋の空気に金縛りになって、指一本動かすことも出来なかった。子規は最後の元気で、句を考える力もあったのであるから、次に辞世の歌をと思わないでも無かったであろう。また、そこらに居合わす誰にでも、さらに最後の言葉を与えよう思いに耽っていたのかも知れない。不幸にして、丁度その言葉を分かつ適当な人が居なかったせいで、余儀なく、沈黙していたのかも知れない。あるいは平凡なお別れの言葉なんかと、この二月頃時々試みていた仏偶39のような、奇抜な文言でも練っていたのか。それとも最後を取り乱さないように、心の平静を破るまいとしていたのか。

遺憾ながら、この三句の辞世は、終に真の辞世になってしまった。また好個の記念の絶筆ともなってしまった。私には、それを書き終わった当時の息詰まるような沈黙の方が、一層深く焼きつけられた辞世の印象となった。≫