江戸絵画(「金」と「銀」と「墨」)の空間(その十二) [金と銀と墨の空間]

(その十二)酒井抱一筆「宇津山路図」(二幅)

右図 抱一筆「宇津山路図」一幅 個人蔵 絹本着色 一一〇・〇×四一・〇㎝

左図 抱一筆「宇津山路図」一幅 山種美術館蔵 絹本着色 一〇七・〇×三八・〇㎝

これらの抱一の「宇津山路図」は、下記のアドレスの「光琳百図」(上)に因っている。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/850491

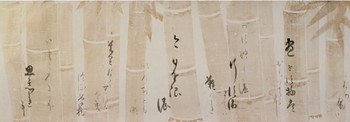

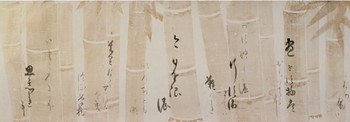

『光琳百図』(上)のうち「宇津山路図」

この抱一が模写して、『光琳百図』に掲載したものは、現在のところ見当たらないようである。この『光琳百図』の主題は、『伊勢物語』の、次の「駿河の国」の、「文を書く業平」と、その文を京へ届ける「修行僧」の二人である。

(駿河の国)

行き行きて駿河の国にいたりぬ。宇津の山にいたりて、わが入らむとする道はいと暗う細きに、つたかえでは茂り、物心ぼそく、すずろなるめを見ることと思ふに、修行者あひたり。

「かかる道はいかでかいまする」

といふを見れば、見し人なりけり。京に、その人の御もとにとて、文書きてつく。

駿河なる 宇津の山辺の うつつにも 夢にも人に 逢はぬなりけり

上記の右図では、編み笠を被った後ろ姿の修業僧が明瞭に描かれているが、左図では、その修行僧が木の陰に隠れている。こういう微妙に異なるところに、抱一の遊び心などが見えてくる。

抱一には、三幅対の「宇津山図・桜町中納言・東下り」(各九九・一×三五・〇㎝ 個人蔵)のものがあり、その「宇津山図」は次のとおりである。

酒井抱一筆 三幅対「宇津山図・桜町中納言・東下り」(絹本着色 各九九・一×三五・〇㎝ 個人蔵)のうち「宇津山図」(一幅)

この図では、「文を書く業平(?)」が、画面中央の右に描かれ、修行僧の編み笠だけが、その下の左側に描かれている。また、業平(?)の衣装の著色も異なってくる。ここで、この三幅対の「桜町中納言」とは、平安時代後期の公卿・歌人の「藤原成範(しげのり)」の異名で、平安時代初期の貴族・歌人の「在原業平(なりひら)」とは、別人なのである。

すなわち、抱一は、『伊勢物語』の主人公は、「在原業平」と特定はしないで、この三幅対の「桜町中納言」からすると「藤原成範」とする説をも提示しているようなのである(これらは、次回で触れることにする)。

とにもかくにも、先に紹介した、宗達の「宇津山図」(「伊勢物語図色紙」のうち)からスタートして、光琳の「蔦の細道図団扇」の図柄となり、『光琳百図』(抱一編著)からすると他にも、光琳の「宇津山路図」関連のものは種々あり、そして、抱一は、それらの、「宗達・光琳・始興・芦舟」の「東下り・宇津山路図」に関連して、それを総決算するような(上記の三種類など)を今に遺している。

そして、それは、『伊勢物語』の主人公は、宗達・光琳以来の「公家社会」に多く関係する「在原業平」だけではなく、「源平盛衰記」などにも関係してくる、すなわち、「武家社会」にも片足を入れている「桜町中納言(藤原成範)」を、この三幅対「宇津山図・桜町中納言・東下り」(絹本着色 各九九・一×三五・〇㎝ 個人蔵)の、その「宇津山路」は示唆しているのであろう。

(今回の抱一筆「宇津山路図(二幅)」は、『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』に因っている。)

(参考その一)

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-07-25

↓

宗達の「宇津山図」(「伊勢物語図色紙」のうち)と光琳の「蔦の細道図団扇」など

(参考その二) 在平業平(ありひらのなりひら)

没年:元慶4.5.28(880.7.9)

生年:天長2(825)

平安時代の歌人。六歌仙、三十六歌仙のひとり。平城天皇の皇子阿保親王と桓武天皇の皇女伊都内親王の子。5男だったので在五中将、在五などとも呼ばれた。右馬頭、右近衛権中将などを経て、元慶3(879)年には蔵人頭(天皇に近侍する要職)になったとも伝える。『三代実録』に「体貌閑麗,放縦にして拘わらず,略才学無し,善く倭歌を作る」と評されてその人柄がうかがわれるほかは、実像を伝えるものは少ないが,紀有常の娘を妻とし、文徳天皇の皇子で紀氏を母とする惟喬親王に親しく仕え、一方で、恋愛関係にあったともされる二条后藤原高子の引き立てを受けたことは、事実と考えられる。 『古今集』時代に先駆けて新しい和歌を生み出した優れた歌人のひとりで、紀貫之も深い尊敬の念を抱いていたことがその著書『土佐日記』によって知られる。『古今集』仮名序に「その心余りて言葉足らず」と評されるように、業平の和歌は大胆な発想による過度なまでの詠嘆に特徴があり、桜花への愛惜の情を逆説的に詠んだ「世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし」の一首をはじめ、その新鮮な表現と抒情性は後代まで常に高く評価され続けた。また斬新な発想や用語には白居易などの漢詩の表現に源泉を持つものが多く、この点でも平安朝和歌の方向を先取りしている。『伊勢物語』の一部は業平の自作かとも考えられ、その後何人もの手により、業平を思わせる主人公の物語として加筆され、成長していった。また、虚構が実録として読まれたことからさまざまな伝説の業平像が生まれ、各時代に応じた変容をみせつつ、日本の文学や文化の大きな源泉であり続けた。『古今集』には30首が入集。以下の勅撰集にも多くの歌が採られているが、『伊勢物語』の主人公の歌を業平の歌と考えて採録したものが多い。現存する『業平集』は後人が『古今集』『伊勢物語』などから歌を集めて編集したもの。<参考文献>目崎徳衛『平安文化史論』,片桐洋一『日本の作家5/在原業平・小野小町』 (山本登朗) 出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

(参考その三) 藤原成範(ふじわらのしげのり)

没年:文治3.3.17(1187.4.27)

生年:保延1(1135)

平安末期の公卿。本名は成憲。世に桜町中納言といわれた。藤原通憲(信西)と後白河天皇乳母紀二位の子。久寿1(1154)年叙爵。平治の乱(1159)でいったん解官,配流されるが許され,平清盛の娘婿であったことも手伝い、のちには正二位中納言兼民部卿に至る。また後白河院政開始以来の院司で、治承4(1180)年には執事院司となり激動の内乱期を乗りきった。一方和歌に優れ、『唐物語』の作者に擬せられている。桜を好み,風雅を愛した文化人でもあった。娘に『平家物語』で名高い小督局がいる。<参考文献>角田文衛『平家後抄』 (木村真美子) 出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

右図 抱一筆「宇津山路図」一幅 個人蔵 絹本着色 一一〇・〇×四一・〇㎝

左図 抱一筆「宇津山路図」一幅 山種美術館蔵 絹本着色 一〇七・〇×三八・〇㎝

これらの抱一の「宇津山路図」は、下記のアドレスの「光琳百図」(上)に因っている。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/850491

『光琳百図』(上)のうち「宇津山路図」

この抱一が模写して、『光琳百図』に掲載したものは、現在のところ見当たらないようである。この『光琳百図』の主題は、『伊勢物語』の、次の「駿河の国」の、「文を書く業平」と、その文を京へ届ける「修行僧」の二人である。

(駿河の国)

行き行きて駿河の国にいたりぬ。宇津の山にいたりて、わが入らむとする道はいと暗う細きに、つたかえでは茂り、物心ぼそく、すずろなるめを見ることと思ふに、修行者あひたり。

「かかる道はいかでかいまする」

といふを見れば、見し人なりけり。京に、その人の御もとにとて、文書きてつく。

駿河なる 宇津の山辺の うつつにも 夢にも人に 逢はぬなりけり

上記の右図では、編み笠を被った後ろ姿の修業僧が明瞭に描かれているが、左図では、その修行僧が木の陰に隠れている。こういう微妙に異なるところに、抱一の遊び心などが見えてくる。

抱一には、三幅対の「宇津山図・桜町中納言・東下り」(各九九・一×三五・〇㎝ 個人蔵)のものがあり、その「宇津山図」は次のとおりである。

酒井抱一筆 三幅対「宇津山図・桜町中納言・東下り」(絹本着色 各九九・一×三五・〇㎝ 個人蔵)のうち「宇津山図」(一幅)

この図では、「文を書く業平(?)」が、画面中央の右に描かれ、修行僧の編み笠だけが、その下の左側に描かれている。また、業平(?)の衣装の著色も異なってくる。ここで、この三幅対の「桜町中納言」とは、平安時代後期の公卿・歌人の「藤原成範(しげのり)」の異名で、平安時代初期の貴族・歌人の「在原業平(なりひら)」とは、別人なのである。

すなわち、抱一は、『伊勢物語』の主人公は、「在原業平」と特定はしないで、この三幅対の「桜町中納言」からすると「藤原成範」とする説をも提示しているようなのである(これらは、次回で触れることにする)。

とにもかくにも、先に紹介した、宗達の「宇津山図」(「伊勢物語図色紙」のうち)からスタートして、光琳の「蔦の細道図団扇」の図柄となり、『光琳百図』(抱一編著)からすると他にも、光琳の「宇津山路図」関連のものは種々あり、そして、抱一は、それらの、「宗達・光琳・始興・芦舟」の「東下り・宇津山路図」に関連して、それを総決算するような(上記の三種類など)を今に遺している。

そして、それは、『伊勢物語』の主人公は、宗達・光琳以来の「公家社会」に多く関係する「在原業平」だけではなく、「源平盛衰記」などにも関係してくる、すなわち、「武家社会」にも片足を入れている「桜町中納言(藤原成範)」を、この三幅対「宇津山図・桜町中納言・東下り」(絹本着色 各九九・一×三五・〇㎝ 個人蔵)の、その「宇津山路」は示唆しているのであろう。

(今回の抱一筆「宇津山路図(二幅)」は、『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』に因っている。)

(参考その一)

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-07-25

↓

宗達の「宇津山図」(「伊勢物語図色紙」のうち)と光琳の「蔦の細道図団扇」など

(参考その二) 在平業平(ありひらのなりひら)

没年:元慶4.5.28(880.7.9)

生年:天長2(825)

平安時代の歌人。六歌仙、三十六歌仙のひとり。平城天皇の皇子阿保親王と桓武天皇の皇女伊都内親王の子。5男だったので在五中将、在五などとも呼ばれた。右馬頭、右近衛権中将などを経て、元慶3(879)年には蔵人頭(天皇に近侍する要職)になったとも伝える。『三代実録』に「体貌閑麗,放縦にして拘わらず,略才学無し,善く倭歌を作る」と評されてその人柄がうかがわれるほかは、実像を伝えるものは少ないが,紀有常の娘を妻とし、文徳天皇の皇子で紀氏を母とする惟喬親王に親しく仕え、一方で、恋愛関係にあったともされる二条后藤原高子の引き立てを受けたことは、事実と考えられる。 『古今集』時代に先駆けて新しい和歌を生み出した優れた歌人のひとりで、紀貫之も深い尊敬の念を抱いていたことがその著書『土佐日記』によって知られる。『古今集』仮名序に「その心余りて言葉足らず」と評されるように、業平の和歌は大胆な発想による過度なまでの詠嘆に特徴があり、桜花への愛惜の情を逆説的に詠んだ「世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし」の一首をはじめ、その新鮮な表現と抒情性は後代まで常に高く評価され続けた。また斬新な発想や用語には白居易などの漢詩の表現に源泉を持つものが多く、この点でも平安朝和歌の方向を先取りしている。『伊勢物語』の一部は業平の自作かとも考えられ、その後何人もの手により、業平を思わせる主人公の物語として加筆され、成長していった。また、虚構が実録として読まれたことからさまざまな伝説の業平像が生まれ、各時代に応じた変容をみせつつ、日本の文学や文化の大きな源泉であり続けた。『古今集』には30首が入集。以下の勅撰集にも多くの歌が採られているが、『伊勢物語』の主人公の歌を業平の歌と考えて採録したものが多い。現存する『業平集』は後人が『古今集』『伊勢物語』などから歌を集めて編集したもの。<参考文献>目崎徳衛『平安文化史論』,片桐洋一『日本の作家5/在原業平・小野小町』 (山本登朗) 出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

(参考その三) 藤原成範(ふじわらのしげのり)

没年:文治3.3.17(1187.4.27)

生年:保延1(1135)

平安末期の公卿。本名は成憲。世に桜町中納言といわれた。藤原通憲(信西)と後白河天皇乳母紀二位の子。久寿1(1154)年叙爵。平治の乱(1159)でいったん解官,配流されるが許され,平清盛の娘婿であったことも手伝い、のちには正二位中納言兼民部卿に至る。また後白河院政開始以来の院司で、治承4(1180)年には執事院司となり激動の内乱期を乗りきった。一方和歌に優れ、『唐物語』の作者に擬せられている。桜を好み,風雅を愛した文化人でもあった。娘に『平家物語』で名高い小督局がいる。<参考文献>角田文衛『平家後抄』 (木村真美子) 出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

江戸絵画(「金」と「銀」と「墨」)の空間(その十一) [金と銀と墨の空間]

(その十一)酒井抱一筆「八橋図屏風」

酒井抱一筆「八橋図屏風」 六曲一双 絹本金地著色 各一六一・六×三九㈦・八㎝

出光美術館蔵

【 光琳に「八橋図屏風」(メトロポリタン美術館蔵)があり、『光琳百図 後編』にも掲載される同図を模した作品。『伊勢物語』第九段東下りの八橋のくだりに因む図様である。絹本描かれた本屏風は、燕子花の葉を緑青と白翠の二色で表し、光琳画より明るい印章を受ける。また燕子花の根元部分を直線的に整えたり株ごとの間隔を空けるなど、金地の余白を一層効果的に見せる抱一らしい工夫が施されている。江戸の酒問屋、永岡伊三郎の注文による制作で、後に鰻屋大黒屋へ、さらに岩崎家へと伝えられた。 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾和子・岡野智子編)))

上記の解説文中の「八橋図屏風」(メトロポリタン美術館蔵)は、前々回(尾形光琳筆「蔦の細道図団扇」)で紹介したが、下記に再掲をして置きたい。

(再掲)

尾形光琳筆「八橋図屏風」 六曲一双 紙本金地著色 メトロポリタン美術館蔵

一七九・〇×三七一・五㎝ 右隻=「青々光琳」 左隻=「法橋光琳」

尾形光琳(一六五八~一七一六)が没してから百年後の文化十二年(一八一五)、光琳を敬慕する酒井抱一(一七六一~一八二八)は、江戸で光琳百回忌の法要を営んだ。この時に、光琳画を集めて展覧会を開き、その展示作品をもとにして刊行されたのが『光琳百図』である。

この『光琳百図』は、その展示会の出品作品と、その前後に縮図を取ることのできた作品を収録する上下二冊本(上に四十七点、下に二十二点)で、本来は百年紀に上梓したかったものであろうが、実際は一~三年後の文化十三(一八一六)~十五年(一八一八)頃の光琳忌に刊行されたようである。

この版下絵は、抱一の他に、抱一の付き人の鈴木蠣潭(れいたん)やその養子の鈴木其一などが手助けをしたものなのであろう。特に、蠣潭(れいたん)は、文化十四年(一八一七)に亡くなっており、蠣潭(れいたん)の最晩年の遺作的な意味合いもあるのであろう。

さらに、抱一は、亡くなる三年前の文政九年(一八二六)に、『光琳百図』後編上下二冊本(九十五点)を上梓している。

この『光琳百図』後編上に、上記の「八橋図屏風」(光琳筆)の縮図が収載されている。それらは、下記のアドレス(国立国会図書館デジタルコレクション)で見ることが出来る。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/850491

『光琳百図』後編上のうち「燕子花図屏風」(六頁のものを合作)

上記の「燕子花図屏風」(六頁のものを合作)は、『別冊太陽 尾形光琳 「琳派」の立役者』(平凡社)のもので、それによると、光琳の「燕子花図屏風」(メトロポリタン美術館蔵)は、深川の材木問屋の豪商冬木家旧蔵のもので、光琳が江戸に下向し、冬木家に寄寓した宝暦元年(一七〇四)以降の作品ということになろう。

また、抱一の「燕子花図屏風」は、『光琳百図』との関連ですると、『光琳百図』後編上下二冊本が上梓された文政九年(一八二六)前後の作と解することも出来よう。

(別記)

酒井抱一筆「燕子花図屏風」 二曲一隻 絹本金地着色 一七㈦・一×一八三・六㎝

享和元(1801)年 出光美術館蔵

抱一には、別に「燕子花図屏風」(二曲一隻)があり、これも光琳画を念頭に置いたものなのであろうが、冒頭の「燕子花図屏風」(六曲一双)のような、単純に模したものではなく、手前に描かれた燕子花の葉先に、小さなトンボが配されるなど、抱一らしい洒落た遊び心が垣間見える。「辛酉夏月 庭柏子」の署名により、四十一歳のときの作である。

酒井抱一筆「八橋図屏風」 六曲一双 絹本金地著色 各一六一・六×三九㈦・八㎝

出光美術館蔵

【 光琳に「八橋図屏風」(メトロポリタン美術館蔵)があり、『光琳百図 後編』にも掲載される同図を模した作品。『伊勢物語』第九段東下りの八橋のくだりに因む図様である。絹本描かれた本屏風は、燕子花の葉を緑青と白翠の二色で表し、光琳画より明るい印章を受ける。また燕子花の根元部分を直線的に整えたり株ごとの間隔を空けるなど、金地の余白を一層効果的に見せる抱一らしい工夫が施されている。江戸の酒問屋、永岡伊三郎の注文による制作で、後に鰻屋大黒屋へ、さらに岩崎家へと伝えられた。 】

(『酒井抱一と江戸琳派の全貌(松尾和子・岡野智子編)))

上記の解説文中の「八橋図屏風」(メトロポリタン美術館蔵)は、前々回(尾形光琳筆「蔦の細道図団扇」)で紹介したが、下記に再掲をして置きたい。

(再掲)

尾形光琳筆「八橋図屏風」 六曲一双 紙本金地著色 メトロポリタン美術館蔵

一七九・〇×三七一・五㎝ 右隻=「青々光琳」 左隻=「法橋光琳」

尾形光琳(一六五八~一七一六)が没してから百年後の文化十二年(一八一五)、光琳を敬慕する酒井抱一(一七六一~一八二八)は、江戸で光琳百回忌の法要を営んだ。この時に、光琳画を集めて展覧会を開き、その展示作品をもとにして刊行されたのが『光琳百図』である。

この『光琳百図』は、その展示会の出品作品と、その前後に縮図を取ることのできた作品を収録する上下二冊本(上に四十七点、下に二十二点)で、本来は百年紀に上梓したかったものであろうが、実際は一~三年後の文化十三(一八一六)~十五年(一八一八)頃の光琳忌に刊行されたようである。

この版下絵は、抱一の他に、抱一の付き人の鈴木蠣潭(れいたん)やその養子の鈴木其一などが手助けをしたものなのであろう。特に、蠣潭(れいたん)は、文化十四年(一八一七)に亡くなっており、蠣潭(れいたん)の最晩年の遺作的な意味合いもあるのであろう。

さらに、抱一は、亡くなる三年前の文政九年(一八二六)に、『光琳百図』後編上下二冊本(九十五点)を上梓している。

この『光琳百図』後編上に、上記の「八橋図屏風」(光琳筆)の縮図が収載されている。それらは、下記のアドレス(国立国会図書館デジタルコレクション)で見ることが出来る。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/850491

『光琳百図』後編上のうち「燕子花図屏風」(六頁のものを合作)

上記の「燕子花図屏風」(六頁のものを合作)は、『別冊太陽 尾形光琳 「琳派」の立役者』(平凡社)のもので、それによると、光琳の「燕子花図屏風」(メトロポリタン美術館蔵)は、深川の材木問屋の豪商冬木家旧蔵のもので、光琳が江戸に下向し、冬木家に寄寓した宝暦元年(一七〇四)以降の作品ということになろう。

また、抱一の「燕子花図屏風」は、『光琳百図』との関連ですると、『光琳百図』後編上下二冊本が上梓された文政九年(一八二六)前後の作と解することも出来よう。

(別記)

酒井抱一筆「燕子花図屏風」 二曲一隻 絹本金地着色 一七㈦・一×一八三・六㎝

享和元(1801)年 出光美術館蔵

抱一には、別に「燕子花図屏風」(二曲一隻)があり、これも光琳画を念頭に置いたものなのであろうが、冒頭の「燕子花図屏風」(六曲一双)のような、単純に模したものではなく、手前に描かれた燕子花の葉先に、小さなトンボが配されるなど、抱一らしい洒落た遊び心が垣間見える。「辛酉夏月 庭柏子」の署名により、四十一歳のときの作である。

江戸絵画(「金」と「銀」と「墨」)の空間(その十) [金と銀と墨の空間]

(その十)渡辺始興筆「燕子花図屏風」

渡辺始興筆「燕子花図屏風」 六曲一双 紙本金地著色 各一七〇×三七九・七㎝

クリーブランド美術館蔵

【 始興ははじめ狩野派に学び、のち光琳の画風を慕った。本図は光琳学習の直接的な成果であり、光琳の代表作「燕子花図屏風」(根津美術館蔵)を意識しつつ、これに始興の個性を充分に発揮した傑作である。水中に深く没し、ゆるやかなリズムに配置された花叢(はなむら)の構成には、おだやかな始興画の特質がよくあらわれている。 】

(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館)』所収「作品解説186」)

渡辺始興が、近衛家煕(いえひろ)に仕えたのは、宝永五年(一七〇八)、二十六歳の頃で、この年、光琳(五十一歳)は江戸にあって、酒井雅樂頭に仕えていた頃である。この翌年の宝永六年(一七〇九)の頃、渡辺素信(始興と思われる。二十七歳)が、乾山(光琳より五歳年下、始興より二十歳年上)の絵付けを手伝っていたことが乾山焼物から明らかになっている(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館)』所収「琳派展関係略年表」)。

始興は絵師としてのスタートは、狩野派で、そして、公家の最大の大立者(摂政・関白・太政大臣を歴任)、近衛家煕に仕え、光琳・乾山・始興の次の世代の、近世写生画の創始者・円山応挙(一七三三~一七九五)が、模写したとされている「鳥類真写図巻」などを今に遺している。

渡辺始興筆「鳥類真写図巻」(部分図) 一巻 紙本著色 二六・八×一七五八・〇㎝

新町三井家旧蔵

【 江戸中期の著名な宮廷文化人・近衛家煕(予楽院、一六六七~一七三六)に家士として仕えた始興は、文芸の道に多彩な才能を示した家煕に教示されるところが多かった。『槐記(かいき)』(家煕の身辺を侍医・山科道庵が日記風に筆録したもの)にもみえるように、家煕は絵画表現の基本に即物写生を重視している。始興は、この図巻のような遺作のほかに、数多くの写生画を制作していたものと思われる。なお、近世写生画の巨匠・円山応挙(一七三三~一七九五)が本図巻を模写しており、現在、当館が所蔵する写生帖がそれである。 】

(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館)』所収「作品解説189」)

尾形光琳が没した(五十九歳)、享保元年(一七一六)に与謝蕪村が生まれ、円山応挙が生まれたのは、享保十八年(一七三三)、「光琳・乾山・始興・芦舟」時代と「若冲・蕪村・応挙・呉春」時代とは、やや活躍した時代を異にしているが、同じ京都という土壌において、十八世紀の輝かしい日本絵画の豊かな世界を、これらの絵師たちが現出していたのであった。

ともすると、前々回に取り上げた深江芦舟や、今回の渡辺始興などは、「光琳・若冲・蕪村・応挙」などの大きな影に埋没して目立たない存在であるが、「光琳・乾山」の時代と「若冲・蕪村・応挙」の時代とを結びつける、その鎹(かすがい)のような存在の絵師であった。

(別記一)茶会への招待―三井家の茶道具

下記のアドレスで、渡辺始興の「鳥類真写図巻」(十七メートルに六十三種類の鳥類が描かれている)の動画が見られる。

https://www.museum.or.jp/modules/topics/?action=view&id=120

(別記二)渡辺始興筆「草花図屏風」二曲一隻(フリーア美術館蔵)

Flowers → 草花図屏風

Type Screen (two-panel) → 二曲一隻

Maker(s) Artist: Watanabe Shiko (1683-1755) → 渡辺始興

Historical period(s) → Edo period, 18th century

School → Rinpa School

Medium Color and gold on paper → 紙本金地著色

Dimension(s) H x W (overall): 192.1 x 206.8 cm (75 5/8 x 81 7/16 in)

(参考) 渡辺始興(わたなべ しこう)

没年:宝暦5.7.29(1755.9.5)

生年:天和3(1683)

江戸中期の京都の画家。名は始興。号は景靄(けいあい)、環翠、環翠軒。禁裏や近衛家に出仕。狩野派や古典的なやまと絵の画技のほか,尾形光琳風の装飾画法にも習熟した。また近衛家煕(いえひろ)らに感化されて実物写生を試みたり、次世代の円山応挙画の出現を予告するような写生派風の作品を生み出すなど、過渡期の京都画壇を象徴する幅広い活動をした。代表作は「燕子花図屏風」(クリーブランド美術館蔵)や「梅に小禽図屏風」(ロサンゼルス,カウンティ美術館蔵)など。<参考文献>山根有三ほか編『琳派絵画全集 光琳派2』

(仲町啓子) 出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

渡辺始興筆「燕子花図屏風」 六曲一双 紙本金地著色 各一七〇×三七九・七㎝

クリーブランド美術館蔵

【 始興ははじめ狩野派に学び、のち光琳の画風を慕った。本図は光琳学習の直接的な成果であり、光琳の代表作「燕子花図屏風」(根津美術館蔵)を意識しつつ、これに始興の個性を充分に発揮した傑作である。水中に深く没し、ゆるやかなリズムに配置された花叢(はなむら)の構成には、おだやかな始興画の特質がよくあらわれている。 】

(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館)』所収「作品解説186」)

渡辺始興が、近衛家煕(いえひろ)に仕えたのは、宝永五年(一七〇八)、二十六歳の頃で、この年、光琳(五十一歳)は江戸にあって、酒井雅樂頭に仕えていた頃である。この翌年の宝永六年(一七〇九)の頃、渡辺素信(始興と思われる。二十七歳)が、乾山(光琳より五歳年下、始興より二十歳年上)の絵付けを手伝っていたことが乾山焼物から明らかになっている(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館)』所収「琳派展関係略年表」)。

始興は絵師としてのスタートは、狩野派で、そして、公家の最大の大立者(摂政・関白・太政大臣を歴任)、近衛家煕に仕え、光琳・乾山・始興の次の世代の、近世写生画の創始者・円山応挙(一七三三~一七九五)が、模写したとされている「鳥類真写図巻」などを今に遺している。

渡辺始興筆「鳥類真写図巻」(部分図) 一巻 紙本著色 二六・八×一七五八・〇㎝

新町三井家旧蔵

【 江戸中期の著名な宮廷文化人・近衛家煕(予楽院、一六六七~一七三六)に家士として仕えた始興は、文芸の道に多彩な才能を示した家煕に教示されるところが多かった。『槐記(かいき)』(家煕の身辺を侍医・山科道庵が日記風に筆録したもの)にもみえるように、家煕は絵画表現の基本に即物写生を重視している。始興は、この図巻のような遺作のほかに、数多くの写生画を制作していたものと思われる。なお、近世写生画の巨匠・円山応挙(一七三三~一七九五)が本図巻を模写しており、現在、当館が所蔵する写生帖がそれである。 】

(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館)』所収「作品解説189」)

尾形光琳が没した(五十九歳)、享保元年(一七一六)に与謝蕪村が生まれ、円山応挙が生まれたのは、享保十八年(一七三三)、「光琳・乾山・始興・芦舟」時代と「若冲・蕪村・応挙・呉春」時代とは、やや活躍した時代を異にしているが、同じ京都という土壌において、十八世紀の輝かしい日本絵画の豊かな世界を、これらの絵師たちが現出していたのであった。

ともすると、前々回に取り上げた深江芦舟や、今回の渡辺始興などは、「光琳・若冲・蕪村・応挙」などの大きな影に埋没して目立たない存在であるが、「光琳・乾山」の時代と「若冲・蕪村・応挙」の時代とを結びつける、その鎹(かすがい)のような存在の絵師であった。

(別記一)茶会への招待―三井家の茶道具

下記のアドレスで、渡辺始興の「鳥類真写図巻」(十七メートルに六十三種類の鳥類が描かれている)の動画が見られる。

https://www.museum.or.jp/modules/topics/?action=view&id=120

(別記二)渡辺始興筆「草花図屏風」二曲一隻(フリーア美術館蔵)

Flowers → 草花図屏風

Type Screen (two-panel) → 二曲一隻

Maker(s) Artist: Watanabe Shiko (1683-1755) → 渡辺始興

Historical period(s) → Edo period, 18th century

School → Rinpa School

Medium Color and gold on paper → 紙本金地著色

Dimension(s) H x W (overall): 192.1 x 206.8 cm (75 5/8 x 81 7/16 in)

(参考) 渡辺始興(わたなべ しこう)

没年:宝暦5.7.29(1755.9.5)

生年:天和3(1683)

江戸中期の京都の画家。名は始興。号は景靄(けいあい)、環翠、環翠軒。禁裏や近衛家に出仕。狩野派や古典的なやまと絵の画技のほか,尾形光琳風の装飾画法にも習熟した。また近衛家煕(いえひろ)らに感化されて実物写生を試みたり、次世代の円山応挙画の出現を予告するような写生派風の作品を生み出すなど、過渡期の京都画壇を象徴する幅広い活動をした。代表作は「燕子花図屏風」(クリーブランド美術館蔵)や「梅に小禽図屏風」(ロサンゼルス,カウンティ美術館蔵)など。<参考文献>山根有三ほか編『琳派絵画全集 光琳派2』

(仲町啓子) 出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について

江戸絵画(「金」と「銀」と「墨」)の空間(その九) [金と銀と墨の空間]

(その九)尾形光琳筆「蔦の細道図団扇」

尾形光琳筆「宇津山図団扇」 一柄 紙本金地着色 落款「法橋光琳」(裏面)

二二・〇×二二・五㎝ フリーア美術館蔵

光琳には、大作の「蔦の細道図屏風」(「宇津山図屏風」)のものはない。しかし、光琳得意の「団扇」ものに、上記のように「宇津山図団扇」がある。光琳の団扇絵は、「小西家文書」の中にも円形図案集が残されており、こと団扇絵においては、光琳の独擅場の趣きで無くもない。

この「宇津山図団扇」は、宗達の「宇津山図」(「伊勢物語図色紙」)を念頭に置いてのものであろう。

伝・俵屋宗達筆「伊勢物語図色紙」のうち「宇津山図」(MIHO MUSEUM蔵)

色紙 紙本著色 二㈣・七×二一・一㎝

『伊勢物語』の「東下り」(第九段)は、「三河(八橋)」「駿河(宇津山・富士)」「武蔵(隅田川)」の三区分される。

「三河(八ツ橋)」

から衣きつゝなれにしつましあればはるばるきぬる旅をしぞ思ふ

「駿河(宇津山・富士)」

駿河なる宇津の山辺のうつゝにも夢にも人にあはぬなりけり

時知らぬ山は富士の嶺いつとてか鹿の子まだらに雪の降るらむ

「武蔵(隅田川)」

名にし負はゞいざことゝはむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと

光琳の代表作の一つに「八ツ橋図屏風」がある。

尾形光琳筆「八橋図屏風」 六曲一双 紙本金地著色 メトロポリタン美術館蔵

一七九・〇×三七一・五㎝ 右隻=「青々光琳」 左隻=「法橋光琳」

また、この「八橋図屏風」関連では、「燕子花(かきつばた)図屏風」(根津美術館蔵)を始め、種々の「燕子花」を主題にしたものが多い。さらに、「宇津山」の次の「富士山」関連では、次の一幅ものが遺されている。

尾形光琳筆「業平東下り図(伊勢物語富士山図)」 紙本著色/一幅 江戸時代前期・18世紀 縦115.2cm 横47.3cm 五島美術館蔵

↑

https://www.gotoh-museum.or.jp/collection/col_03/01048_001.html

↓

絵師尾形光琳(1658~1716)が、『伊勢物語』第9段「東下り」富士山の節を描いた作品。主人公(在原業平〈ありわらのなりひら〉)と童子、従者の一行が京都から東国へ下る途中、富士山の麓を馬に乗って通過する場面を描く。もと十二枚折屏風(六曲一双)に描かれたうちの一扇にあたり、それを掛軸に改装した作品という。「法橋光琳」と書し、朱文方印「澗声」を捺す。江戸時代後期の絵師酒井抱一(さかいほういつ 1761~1828)が編集した版本『光琳百圖』にも所載されるが、その図には、本図にはある落款・印章の記載がなく、本図の筆者を「尾形光琳」ではなく後世の画家とする説もある。

ここで、宗達そして光琳に連なる後継者たちは、さまざまな『伊勢物語』の「東下り」の作品を今に遺しているが、こと「蔦の細道図」(「宇津山図」)関連では、前回取り上げた渡辺芦舟が、その最右翼であろう。

光琳の「八橋図屏風」「燕子花図屏風」関連では、これは、渡辺始興のものは避けて通れない(次回に取り上げる)。

さらに、今回関連で取り上げた、光琳の「業平東下り図(伊勢物語富士山図)」関連では、いろいろあるが、「江戸琳派」の創始者・酒井抱一の無二の高弟・鈴木其一に何点かの作品群がある。

そして、酒井抱一となると、「業平東下り図」の様々な作品が目白押しとなって来る。「隅田川」関連になると、下記のアドレスの、尾形乾山の「武蔵野隅田川図乱箱」なども、忘れてはならないものであろう。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-02

(参考)『伊勢物語』第九段「東下り」

(三河の国)

むかし、男ありけり。その男、身をえうなきものに思ひなして、京にはあらじ、東の方に住むべき国求めにとて行きけり。もとより友とする人、ひとりふたりして、いきけり。道知れる人もなくて惑ひ行きけり。

三河の国、八橋といふ所にいたりぬ。そこを八橋といひけるは、水ゆく河の蜘蛛手なれば、橋を八つ渡せるによりてなむ八橋といひける。その沢のほとりの木の蔭に下り居て、餉食ひけり。その沢に、かきつばたいとおもしろく咲きたり。それを見て、ある人のいはく、

「かきつばたといふ五文字を、句の上に据ゑて、旅の心をよめ」

といひければよめる。

唐衣 着つつなれにし つましあれば

はるばるきぬる 旅をしぞ思ふ

とよめりければ、みな人、餉の上に涙落して、ほとひにけり。

(駿河の国)

行き行きて駿河の国にいたりぬ。宇津の山にいたりて、わが入らむとする道はいと暗う細きに、つたかえでは茂り、物心ぼそく、すずろなるめを見ることと思ふに、修行者あひたり。

「かかる道はいかでかいまする」

といふを見れば、見し人なりけり。京に、その人の御もとにとて、文書きてつく。

駿河なる 宇津の山辺の うつつにも

夢にも人に 逢はぬなりけり

富士の山を見れば五月のつごもりに雪いと白う降れり。

時知らぬ 山は富士の嶺 いつとてか

鹿の子まだらに 雪の降るらむ

その山は、ここにたとへば比叡の山を二十ばかり重ねあげたらむほどして、なりは塩尻のやうになむありける。

(すみだ河)

なほゆきゆきて、武蔵の国と下つ総の国とのなかにいと大きなる河あり。それをすみだ河といふ。その河のほとりにむれゐて、思ひやれば、かぎりなく遠くも来にけるかな、とわびあへるに、渡守、

「はや船に乗れ、日も暮れぬ」

といふに、乗りて渡らむとするに、みな人ものわびしくて、京に思ふ人なきにしもあらず。さるをりしも、白き鳥の、はしとあしと赤き、鴫の大きさなる、水の上に遊びつつ魚を食ふ。京には見えぬ鳥なれば、みな人見しらず。渡守に問ひければ、

「これなむ都鳥」

といふを聞きて、

名にしおはば いざ言問はむ 都鳥

わが思ふ人は ありやなしやと

とよめりければ、船こぞりて泣きにけり。

尾形光琳筆「宇津山図団扇」 一柄 紙本金地着色 落款「法橋光琳」(裏面)

二二・〇×二二・五㎝ フリーア美術館蔵

光琳には、大作の「蔦の細道図屏風」(「宇津山図屏風」)のものはない。しかし、光琳得意の「団扇」ものに、上記のように「宇津山図団扇」がある。光琳の団扇絵は、「小西家文書」の中にも円形図案集が残されており、こと団扇絵においては、光琳の独擅場の趣きで無くもない。

この「宇津山図団扇」は、宗達の「宇津山図」(「伊勢物語図色紙」)を念頭に置いてのものであろう。

伝・俵屋宗達筆「伊勢物語図色紙」のうち「宇津山図」(MIHO MUSEUM蔵)

色紙 紙本著色 二㈣・七×二一・一㎝

『伊勢物語』の「東下り」(第九段)は、「三河(八橋)」「駿河(宇津山・富士)」「武蔵(隅田川)」の三区分される。

「三河(八ツ橋)」

から衣きつゝなれにしつましあればはるばるきぬる旅をしぞ思ふ

「駿河(宇津山・富士)」

駿河なる宇津の山辺のうつゝにも夢にも人にあはぬなりけり

時知らぬ山は富士の嶺いつとてか鹿の子まだらに雪の降るらむ

「武蔵(隅田川)」

名にし負はゞいざことゝはむ都鳥わが思ふ人はありやなしやと

光琳の代表作の一つに「八ツ橋図屏風」がある。

尾形光琳筆「八橋図屏風」 六曲一双 紙本金地著色 メトロポリタン美術館蔵

一七九・〇×三七一・五㎝ 右隻=「青々光琳」 左隻=「法橋光琳」

また、この「八橋図屏風」関連では、「燕子花(かきつばた)図屏風」(根津美術館蔵)を始め、種々の「燕子花」を主題にしたものが多い。さらに、「宇津山」の次の「富士山」関連では、次の一幅ものが遺されている。

尾形光琳筆「業平東下り図(伊勢物語富士山図)」 紙本著色/一幅 江戸時代前期・18世紀 縦115.2cm 横47.3cm 五島美術館蔵

↑

https://www.gotoh-museum.or.jp/collection/col_03/01048_001.html

↓

絵師尾形光琳(1658~1716)が、『伊勢物語』第9段「東下り」富士山の節を描いた作品。主人公(在原業平〈ありわらのなりひら〉)と童子、従者の一行が京都から東国へ下る途中、富士山の麓を馬に乗って通過する場面を描く。もと十二枚折屏風(六曲一双)に描かれたうちの一扇にあたり、それを掛軸に改装した作品という。「法橋光琳」と書し、朱文方印「澗声」を捺す。江戸時代後期の絵師酒井抱一(さかいほういつ 1761~1828)が編集した版本『光琳百圖』にも所載されるが、その図には、本図にはある落款・印章の記載がなく、本図の筆者を「尾形光琳」ではなく後世の画家とする説もある。

ここで、宗達そして光琳に連なる後継者たちは、さまざまな『伊勢物語』の「東下り」の作品を今に遺しているが、こと「蔦の細道図」(「宇津山図」)関連では、前回取り上げた渡辺芦舟が、その最右翼であろう。

光琳の「八橋図屏風」「燕子花図屏風」関連では、これは、渡辺始興のものは避けて通れない(次回に取り上げる)。

さらに、今回関連で取り上げた、光琳の「業平東下り図(伊勢物語富士山図)」関連では、いろいろあるが、「江戸琳派」の創始者・酒井抱一の無二の高弟・鈴木其一に何点かの作品群がある。

そして、酒井抱一となると、「業平東下り図」の様々な作品が目白押しとなって来る。「隅田川」関連になると、下記のアドレスの、尾形乾山の「武蔵野隅田川図乱箱」なども、忘れてはならないものであろう。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-02

(参考)『伊勢物語』第九段「東下り」

(三河の国)

むかし、男ありけり。その男、身をえうなきものに思ひなして、京にはあらじ、東の方に住むべき国求めにとて行きけり。もとより友とする人、ひとりふたりして、いきけり。道知れる人もなくて惑ひ行きけり。

三河の国、八橋といふ所にいたりぬ。そこを八橋といひけるは、水ゆく河の蜘蛛手なれば、橋を八つ渡せるによりてなむ八橋といひける。その沢のほとりの木の蔭に下り居て、餉食ひけり。その沢に、かきつばたいとおもしろく咲きたり。それを見て、ある人のいはく、

「かきつばたといふ五文字を、句の上に据ゑて、旅の心をよめ」

といひければよめる。

唐衣 着つつなれにし つましあれば

はるばるきぬる 旅をしぞ思ふ

とよめりければ、みな人、餉の上に涙落して、ほとひにけり。

(駿河の国)

行き行きて駿河の国にいたりぬ。宇津の山にいたりて、わが入らむとする道はいと暗う細きに、つたかえでは茂り、物心ぼそく、すずろなるめを見ることと思ふに、修行者あひたり。

「かかる道はいかでかいまする」

といふを見れば、見し人なりけり。京に、その人の御もとにとて、文書きてつく。

駿河なる 宇津の山辺の うつつにも

夢にも人に 逢はぬなりけり

富士の山を見れば五月のつごもりに雪いと白う降れり。

時知らぬ 山は富士の嶺 いつとてか

鹿の子まだらに 雪の降るらむ

その山は、ここにたとへば比叡の山を二十ばかり重ねあげたらむほどして、なりは塩尻のやうになむありける。

(すみだ河)

なほゆきゆきて、武蔵の国と下つ総の国とのなかにいと大きなる河あり。それをすみだ河といふ。その河のほとりにむれゐて、思ひやれば、かぎりなく遠くも来にけるかな、とわびあへるに、渡守、

「はや船に乗れ、日も暮れぬ」

といふに、乗りて渡らむとするに、みな人ものわびしくて、京に思ふ人なきにしもあらず。さるをりしも、白き鳥の、はしとあしと赤き、鴫の大きさなる、水の上に遊びつつ魚を食ふ。京には見えぬ鳥なれば、みな人見しらず。渡守に問ひければ、

「これなむ都鳥」

といふを聞きて、

名にしおはば いざ言問はむ 都鳥

わが思ふ人は ありやなしやと

とよめりければ、船こぞりて泣きにけり。

江戸絵画(「金」と「銀」と「墨」)の空間(その八) [金と銀と墨の空間]

(その八)深江芦舟筆「蔦の細道図屏風」

深江芦舟筆「蔦の細道図屏風」 六曲一隻 紙本金地着色

一三二・四×二六四・四㎝ 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵 重要文化財 A-12097

深江芦舟筆「蔦の細道図屏風」 六曲一隻 紙本金地着色

一五二・四×二六七・八㎝ 江戸時代・18世紀 クリーブランド美術館蔵

【 『伊勢物語』の第八段(注・「第九段」とした方が適切であろう)、業平東下りのうち、宇津の山の蔦の細道のところは、「宗達・光琳派」がしばしば描いた題材だが、芦舟はことに愛好したらしく、屏風だけでも三点遺っている。なにか特別な感慨があったのであろう。この図(注・上記の「国立博物館蔵」のもの)はそのうちのもっとも秀れた作である。業平とその従者、馬、前を歩く僧の姿、これらはいずれもすでに宗達風の「伊勢物語図」や光琳の団扇画中にみられるもの。また、重なりあう山裾をこのように横の直線にすることも、かつて宗達が「関屋図」で試みていた。しかしこの図は宗達画のような明確な画面構成を少しも感じさせない。それは「たらしこみ」を多用した山の姿や彩色が、ぼってりした印象を与えるためである。とはいえ、重なる山の配色には手前に暗褐色の山を置くなど、かなり心を用いている。芦舟として意外と思われるほど明るい赤の蔦紅葉が点々と配されているにもかかわらず、全体は重々しい土の香りにみちている。

蔦の細道は昼なお暗い道というが、ここには銀座人処罰によって父は遠島、母は自殺という悲運にあった少年深江芦舟の暗い内面が色濃く投影されているのかもしれない。 】

(『原色日本の美術14宗達と光琳(小学館)』所収「作品122「『蔦の細道図(山根有三稿)』」)

上記の解説文は、上記二図のうち上の「国立博物館蔵」のものであるが、下の「クリーブランド美術館蔵」のものも、「2014年1月15日(水) ~ 2014年2月23日(日)東京国立博物館」の「「クリーブランド美術館展─名画でたどる日本の美」で里帰りしていた。

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1624

この両者の大きく違う点は、後者では、図の右側(第一・第二扇)の下部に、前者では描かれていない「水流」を配して、馬上から降りて都への手紙を託する業平(第三扇)の、その時の心情を暗示しているかのような仕掛けを講じているような点であろうか。また、都へ帰る修業僧(第四扇の上部)が、前者では「背に負う行李」のみの表現を、後者では「行李を背負う修業僧」とより具象性を持たせている点であろう。また、従者と馬(第五扇)でも、前者の馬は、東国(江戸)の方へ顔を向けているのに対して、後者では、馬全体が前途の東国への向いており、全体として、後者の方が、『伊勢物語』の第九段(東下り)の「都へ帰る修行僧を見送る」業平の心境を具象的に表現しようと作者の姿勢が窺えるというようなことであろうか。

しかし、上記の解説文の「業平とその従者、馬、前を歩く僧の姿、これらはいずれもすでに宗達風の『伊勢物語図』」にもあるとおり、宗達の「伊勢物語図色紙」を、そのまま踏襲していると解して差し支えなかろう。

また、その「重なりあう山裾をこのように横の直線にすることも、かつて宗達が『関屋図』で試みていた」との指摘のとおり、それらも、宗達の世界をそのまま再現しているといって、これまた過言ではなかろう。

作者の深江芦舟(下記「参考」)は、尾形光琳に師事したとされているが、これらの芦舟の代表作とされている「蔦の細道図屏風」からしても、より多く、宗達(そして「宗達派」)の影響が多いことが容易に窺えるのである。

伝・俵屋宗達筆「伊勢物語図色紙」のうち「宇津山図」(MIHO MUSEUM蔵)

色紙 紙本着色 二㈣・七×二一・一㎝

(追記)

上記の解説文の「芦舟はことに(注・「蔦の細道図」を題材とすることを)愛好したらしく、屏風だけでも三点遺っている」との、もう一点の「蔦の細道図屏風」(二曲一双)は、下記のもので、米国(グリーンパーク夫人蔵)に早い時期に渡っているようである(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館)』所収「作品解説193」)。

深江芦舟筆「蔦の細道図屏風」 二曲一隻 紙本金地着色

七二・四×一八八・〇㎝ 江戸時代・18世紀 個人蔵(米国?)

『琳派 第四巻・人物 (紫紅社)』

https://www.artbooks-shikosha.com/shop/1106/SKS1000000011.html

これを見ると、「蔦の細道図屏風」の主題が、「手紙を託した業平と手紙を託されて都に帰る修行僧」の二人で、『伊勢物語』第九段(「東下り」の「宇津山道」)の場面であることが、より明瞭になって来る。

(参考) 深江芦舟(ふかえろしゅう)

1699‐1757(元禄12‐宝暦7)

江戸中期の琳派画家。名は庄六、別号は青白堂。京都銀座の年寄筆頭役深江庄左衛門の長男に生まれる。1714年(正徳4)の銀座手入れにより父は流罪となり、蘆舟も処罰を受けた。銀座年寄中村内蔵助を通じて尾形光琳を知り師事したと推定されるが、より強く宗達派の影響を受け、素朴な装飾性に溢れた物語絵や草花図を遺した。代表作に《蔦の細道図屛風》(梅沢記念館、クリーブランド美術館),《四季草花図屛風》などがある。【河野 元昭】→世界大百科事典 第2版(上記の「梅沢記念館」蔵とあるのは、現在「東京国立博物館」蔵となっている)。

深江芦舟筆「蔦の細道図屏風」 六曲一隻 紙本金地着色

一三二・四×二六四・四㎝ 江戸時代・18世紀 東京国立博物館蔵 重要文化財 A-12097

深江芦舟筆「蔦の細道図屏風」 六曲一隻 紙本金地着色

一五二・四×二六七・八㎝ 江戸時代・18世紀 クリーブランド美術館蔵

【 『伊勢物語』の第八段(注・「第九段」とした方が適切であろう)、業平東下りのうち、宇津の山の蔦の細道のところは、「宗達・光琳派」がしばしば描いた題材だが、芦舟はことに愛好したらしく、屏風だけでも三点遺っている。なにか特別な感慨があったのであろう。この図(注・上記の「国立博物館蔵」のもの)はそのうちのもっとも秀れた作である。業平とその従者、馬、前を歩く僧の姿、これらはいずれもすでに宗達風の「伊勢物語図」や光琳の団扇画中にみられるもの。また、重なりあう山裾をこのように横の直線にすることも、かつて宗達が「関屋図」で試みていた。しかしこの図は宗達画のような明確な画面構成を少しも感じさせない。それは「たらしこみ」を多用した山の姿や彩色が、ぼってりした印象を与えるためである。とはいえ、重なる山の配色には手前に暗褐色の山を置くなど、かなり心を用いている。芦舟として意外と思われるほど明るい赤の蔦紅葉が点々と配されているにもかかわらず、全体は重々しい土の香りにみちている。

蔦の細道は昼なお暗い道というが、ここには銀座人処罰によって父は遠島、母は自殺という悲運にあった少年深江芦舟の暗い内面が色濃く投影されているのかもしれない。 】

(『原色日本の美術14宗達と光琳(小学館)』所収「作品122「『蔦の細道図(山根有三稿)』」)

上記の解説文は、上記二図のうち上の「国立博物館蔵」のものであるが、下の「クリーブランド美術館蔵」のものも、「2014年1月15日(水) ~ 2014年2月23日(日)東京国立博物館」の「「クリーブランド美術館展─名画でたどる日本の美」で里帰りしていた。

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=1624

この両者の大きく違う点は、後者では、図の右側(第一・第二扇)の下部に、前者では描かれていない「水流」を配して、馬上から降りて都への手紙を託する業平(第三扇)の、その時の心情を暗示しているかのような仕掛けを講じているような点であろうか。また、都へ帰る修業僧(第四扇の上部)が、前者では「背に負う行李」のみの表現を、後者では「行李を背負う修業僧」とより具象性を持たせている点であろう。また、従者と馬(第五扇)でも、前者の馬は、東国(江戸)の方へ顔を向けているのに対して、後者では、馬全体が前途の東国への向いており、全体として、後者の方が、『伊勢物語』の第九段(東下り)の「都へ帰る修行僧を見送る」業平の心境を具象的に表現しようと作者の姿勢が窺えるというようなことであろうか。

しかし、上記の解説文の「業平とその従者、馬、前を歩く僧の姿、これらはいずれもすでに宗達風の『伊勢物語図』」にもあるとおり、宗達の「伊勢物語図色紙」を、そのまま踏襲していると解して差し支えなかろう。

また、その「重なりあう山裾をこのように横の直線にすることも、かつて宗達が『関屋図』で試みていた」との指摘のとおり、それらも、宗達の世界をそのまま再現しているといって、これまた過言ではなかろう。

作者の深江芦舟(下記「参考」)は、尾形光琳に師事したとされているが、これらの芦舟の代表作とされている「蔦の細道図屏風」からしても、より多く、宗達(そして「宗達派」)の影響が多いことが容易に窺えるのである。

伝・俵屋宗達筆「伊勢物語図色紙」のうち「宇津山図」(MIHO MUSEUM蔵)

色紙 紙本着色 二㈣・七×二一・一㎝

(追記)

上記の解説文の「芦舟はことに(注・「蔦の細道図」を題材とすることを)愛好したらしく、屏風だけでも三点遺っている」との、もう一点の「蔦の細道図屏風」(二曲一双)は、下記のもので、米国(グリーンパーク夫人蔵)に早い時期に渡っているようである(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館)』所収「作品解説193」)。

深江芦舟筆「蔦の細道図屏風」 二曲一隻 紙本金地着色

七二・四×一八八・〇㎝ 江戸時代・18世紀 個人蔵(米国?)

『琳派 第四巻・人物 (紫紅社)』

https://www.artbooks-shikosha.com/shop/1106/SKS1000000011.html

これを見ると、「蔦の細道図屏風」の主題が、「手紙を託した業平と手紙を託されて都に帰る修行僧」の二人で、『伊勢物語』第九段(「東下り」の「宇津山道」)の場面であることが、より明瞭になって来る。

(参考) 深江芦舟(ふかえろしゅう)

1699‐1757(元禄12‐宝暦7)

江戸中期の琳派画家。名は庄六、別号は青白堂。京都銀座の年寄筆頭役深江庄左衛門の長男に生まれる。1714年(正徳4)の銀座手入れにより父は流罪となり、蘆舟も処罰を受けた。銀座年寄中村内蔵助を通じて尾形光琳を知り師事したと推定されるが、より強く宗達派の影響を受け、素朴な装飾性に溢れた物語絵や草花図を遺した。代表作に《蔦の細道図屛風》(梅沢記念館、クリーブランド美術館),《四季草花図屛風》などがある。【河野 元昭】→世界大百科事典 第2版(上記の「梅沢記念館」蔵とあるのは、現在「東京国立博物館」蔵となっている)。

江戸絵画(「金」と「銀」と「墨」)の空間(その七) [金と銀と墨の空間]

(その七)俵屋宗達派「蔦の細道図屏風」(「伊年」印)

俵屋宗達派「蔦の細道図屏風」(「伊年」印) 右隻 十七世紀後半 六曲一双

各一五八・〇×三五八・四㎝ 萬野美術館蔵 紙本金地着色 重要文化財

俵屋宗達派「蔦の細道図屏風」(「伊年」印) 左隻 十七世紀後半 六曲一双

各一五八・〇×三五八・四㎝ 萬野美術館蔵 紙本金地着色 重要文化財

【 六曲一双の金地屏風に、緑青一色の濃淡だけで蔦の葉と土坡を描いたもの。上部に書かれた烏丸光広の賛から『伊勢物語』第八段に出てくる蔦かずらの生い茂った宇津の山の細道であることがわかる。話の筋は、東に行けばなにかよいことがあるだろうと、都をあとにした男が途中三河の八ツ橋を渡り、駿河の宇津の山の細道を抜け、富士の山を眺めつつ、やっとの思いで東についたが、隅田川に遊ぶ鳥が都(みやこ)鳥であると聞き、有名な「名にし負はば……」を歌を詠み、都に思いをはせる、という一種の旅日記である。この蔦の細道は、原文では、「いと暗う細きに、つたかえでは茂り、物心ぼそく……」とあって、暗く心細いことが都への郷愁をいっそうかきたてる心理的に重要なくだりであるが、この屏風ではそんなことは頓着なく、すっきりと明るく仕上げている。『伊勢物語』のくだりは、発想のための一起点にすぎず、画家の心は金と緑青のあやなす夢幻の世界を快げに飛びかっている。

それにつけても大胆、かつ斬新な構図である。屏風の大画面を左から右へゆるやかに流れる三本の線、おそらく中央の蔦を描いた細い帯は、山あいを走る蔦の細道の象徴的な表現であろう。この蔦を除いて、あとは三本の線で区切られた抽象的な面の響き合いによる構成である。

では、この屏風は宗達の作であろうか。結論からいえば宗達ではないと私は考えている。理由の第一は、空間処理の感覚が宗達とは異質のものである。宗達の画面に描かれたものは、必ず二次元の平面的な位置だけではなく、三次元の前後関係における位置もしっかりと定められている。つまり広がりと奥行が綿密な計算のうえに、きわめて整然と画面のなかに組み立てられているのである。しかるにこの屏風では、三次元的な前後関係はいっさい無視して、平面におけるパターンの効果とおもしろ味をねらっている。もちろん蔦の葉の重なりには、おのずから前後ん゛描かれているが、この蔦全体の属する空間の位どりが゜は、はっきりしておらず、そのため土坡らしき緑青(補彩が多い)の面と、賛の書かれた金地の空間との関係も明確にされていない。しかし、それは技及ばずして描きえなかったのではなく、初めその意図がなかったとみるべきであろう。

古くより、宗達でなければこれほどのものは描けまいとする説があるが、もし宗達に共通点を求めるならば、金銀泥絵巻物の世界であろう。たしかに、上下よりも左右への広がりを見せるこの屏風は、巻物的な構図をしており、技法も金銀泥絵的といえる。また名士烏丸光広の賛があることからみて、宗達が金銀泥絵巻物を媒体にして、直接または間接に影響を与えた可能性は考えられる。

宗達の作でないとする第二の理由は、その金銀泥絵巻物に関連する蔦の葉の描法である。宗達の「四季草花図」和歌巻(注・(その四)俵屋宗達画・本阿弥光悦書「四季草花下絵和歌巻」=https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-07-11)の巻末に、一面蔦の葉ばかりを描いた場面があるが、濃淡による葉の重なり、葉の配置による奥行の深さなどにおいて、この屏風より一段まさっている。同一画家の出来・不出来であることに異論はない。なお光広とされる賛は次のとおり。

行さきもつたのした道しけるより

花は昨日のあとのやまふみ

夏山のしつくを見えは青葉もや

今一入(ひとしお)のつたのしたみち

宇津の山蔦の青葉のしけりつゝ

ゆめにもうとき花の面影

書もあへすみやこに送る玉章(たまずさ)よ

いてことつてむひとはいつらは

あとつけていくらの人のかよふらん

ちよもかはらぬ蔦の細道

茂りてそむむかしの跡も残りける

たとらはたとれ蔦のほそ道

ゆかて見る宇津の山辺はうつしゑの

まことわすれて夢かとそおもふ 】

(『原色日本の美術14宗達と光琳(小学館)』所収「作品57「『蔦の細道図(山根有三稿)』」)

上記は、長い作品解説文(山根有三稿)の全文であるが、先に紹介した下記アドレスの「(その四)俵屋宗達画・本阿弥光悦書『四季草花下絵和歌巻』」とに比して、その「空間処理」と「蔦の葉の描写」などから、この作品は、「宗達」作ではなく、「宗達派(宗達工房)」作としている。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-07-11

しかし、「慶長十五年(一六一〇)前後、宗達の画業の脂(あぶら)がのりだした」頃の、「衰退した物語絵巻にかわる近世的な草花図巻の出現」(『原色日本の美術14宗達と光琳(小学館)』所収「作品19・20解説」)とまで絶賛している「四季草花下絵和歌巻」と、この「蔦の細道図屏風」とでは、その「料紙」の「下絵」としての狙いと、「下絵」的な「屏風絵」の狙いとでは、似ていて非なるものがあることに注目する必要がある。

前者のそれは、「竹(正月・冬)・梅(春)・躑躅(夏)・秋(秋)」の、いわゆる四季の景物を主題としたもので、それは「近世的な草花図巻」の下絵というものを狙っている。それに対して、後者は、「草花図巻」ではなく、『伊勢物語』の第九段「蔦の細道」の、上記の解説(「作品19・20解説」)の、その「衰退した物語絵巻」への、新しい息吹ともいえる「新物語絵巻」の「新下絵」ともいうべきものを狙っており、それは、実に斬新な発想を、その背後に潜ませている。

その斬新な発想というのは、この「蔦の細道図屏風」の「右隻」の画面と、「左隻」との画面は、「左右を入れ替えてもつながる画面」になっており、それは「どこまで行っても終わることのない、果てしない『蔦の細道』」を示唆しているような、大胆にして奇抜、奇抜にして緻密な計算の上に成り立っている画面構成なのである。

←左隻(六面)→←右隻(六面)→ ←左隻(六面)→←右隻(六面)→

【 金地に緑青(ろくしょう)の濃淡たけで表された、山の細道と蔦の葉。上部の賛をあらかじめ計算に入れた横長の画面構成には、宗達画・光悦書の和歌巻を思わせるところがある。そしてさらにこの屏風には心憎い仕掛けがある。右隻と左隻を入れ替えても、このように画面がつながって、また別な構図が現れるのだ。空のように見えていた右隻の右上部分は、山の斜面に変貌する。どこまで行っても終わることのない迷路のようだ。自由に立て回すことのできた屏風という形式ならではの発想だが、それを実に巧みに利用している。 】

(『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』)

こういう新機軸の発想による「六曲一双」(十二扇=十ニ面)という、大画面の屏風もの(各隻=一五八・〇×三五八・四㎝)に、光悦・宗達のコラボレーション(共同制作・合作・響き合い)の、「和歌巻」の、料紙もの(その代表的な「四季草花下絵和歌巻」=三三・五×九一八・七㎝)を応用する、その総元締めは、「伊年」印(工房)の、総元締めの「宗達」その人を除外しては、この作品そのものが、そぐわないであろう。

そして、これは、「料紙」もののコラボレーション(共同制作・合作・響き合い)の、「和歌巻」ものが、「光悦と宗達」ということならば、この「屏風」もののコラボレーション(共同制作・合作・響き合い)は、これは、まさしく「光広と宗達」の、この二人の、それであるということが、その原動力にあるという思いが去来するのである。

すなわち、この「蔦の細道図屏風」は、「烏丸光広と宗達(「伊年印」)との、両者の最期のコラボレーションの、その総決算的なものと解したいのである。

すなわち、「宗達と光悦」との一時代を画した本阿弥光悦は、寛永十四年(一六三七)、その七十九年の生涯を閉じた。そして、その翌年の寛永十五年(一六三八)、烏丸光広が、その六十年の生涯を閉じるのである。

そして、宗達は、その生没年が未詳だが、寛永十九年(一六㈣二)時に、「宗達の後継者宗雪は法橋位にあり、この年までに宗達死去」(『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』)とされており、「光悦・光広・宗達」の、この三人は、同時代の、同一サークル圏内の、同一時期に逝去している、極めて、相互に交響し合って切磋琢磨する間柄であったということになろう。

これらのことを念頭に置くと、ことさらに、「この屏風は宗達の作であろうか。結論からいえば宗達ではない」(『原色日本の美術14宗達と光琳(小学館)』所収「作品57「『蔦の細道図(山根有三稿)』」)という立場ではなく、「四季草花下絵和歌巻」(光悦書、宗達画)と同じく、この「蔦の細道図屏風」も、「烏丸光広書、宗達画(「伊年」印)」と「『伊年』印

」の条件を付しながら、「宗達画」と解したい。

(追記)「蔦の細道図」(「烏丸光広書、宗達画(「伊年」印)」)の「光広」の賛(署名)

『伊勢物語』の第八段(業平東下りの宇津山の「蔦の細道」)の和歌の賛は、烏丸光広の筆に因るが(その全文は上記に紹介)、その「光広」の二字の署名は、下記のとおりである。

「右隻」の第二扇(面)中央の土坡の上に「小さく」そして「旅人」のように書かれている。その第三扇(面)の和歌賛の「行さきもつたのした道」の「道」の字と比較すると、これが署名かと疑うほどに小さく書かれている。

「蔦の細道」の「左右入れ替えてもつながる画面」の仕掛けが、宗達と宗達工房の、光広へのコラージュの呼び掛けならば、この何ともけし粒ほどの光広の二字の署名は、それに応えたものなのであろう。

「蔦の細道図」(「烏丸光広書、宗達画(「伊年」印)」)の「光広」の賛(署名)=部分・拡大図

(参考)

烏丸光広(からすやまみつひろ)

没年:寛永15.7.13(1638.8.22) 生年:天正7(1579)

安土桃山・江戸時代の公卿,歌人。烏丸光宣の子。蔵人頭を経て慶長11(1606)年参議、同14年に左大弁となる。同年,宮廷女房5人と公卿7人の姦淫事件(猪熊事件)に連座して後陽成天皇の勅勘を蒙るが、運よく無罪となり、同16年に後水尾天皇に勅免されて還任。同17年権中納言、元和2(1616)年権大納言となる。細川幽斎に和歌を学び古今を伝授されて二条家流歌学を究め、歌集に『黄葉和歌集』があるほか、俵屋宗達、本阿弥光悦などの文化人や徳川家康、家光と交流があり、江戸往復時の紀行文に『あづまの道の記』『日光山紀行』などがある。西賀茂霊源寺に葬られ、のちに洛西法雲寺に移された。<参考文献>小松茂美『烏丸光広』 (伊東正子)出典 「朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について」)

俵屋宗達派「蔦の細道図屏風」(「伊年」印) 右隻 十七世紀後半 六曲一双

各一五八・〇×三五八・四㎝ 萬野美術館蔵 紙本金地着色 重要文化財

俵屋宗達派「蔦の細道図屏風」(「伊年」印) 左隻 十七世紀後半 六曲一双

各一五八・〇×三五八・四㎝ 萬野美術館蔵 紙本金地着色 重要文化財

【 六曲一双の金地屏風に、緑青一色の濃淡だけで蔦の葉と土坡を描いたもの。上部に書かれた烏丸光広の賛から『伊勢物語』第八段に出てくる蔦かずらの生い茂った宇津の山の細道であることがわかる。話の筋は、東に行けばなにかよいことがあるだろうと、都をあとにした男が途中三河の八ツ橋を渡り、駿河の宇津の山の細道を抜け、富士の山を眺めつつ、やっとの思いで東についたが、隅田川に遊ぶ鳥が都(みやこ)鳥であると聞き、有名な「名にし負はば……」を歌を詠み、都に思いをはせる、という一種の旅日記である。この蔦の細道は、原文では、「いと暗う細きに、つたかえでは茂り、物心ぼそく……」とあって、暗く心細いことが都への郷愁をいっそうかきたてる心理的に重要なくだりであるが、この屏風ではそんなことは頓着なく、すっきりと明るく仕上げている。『伊勢物語』のくだりは、発想のための一起点にすぎず、画家の心は金と緑青のあやなす夢幻の世界を快げに飛びかっている。

それにつけても大胆、かつ斬新な構図である。屏風の大画面を左から右へゆるやかに流れる三本の線、おそらく中央の蔦を描いた細い帯は、山あいを走る蔦の細道の象徴的な表現であろう。この蔦を除いて、あとは三本の線で区切られた抽象的な面の響き合いによる構成である。

では、この屏風は宗達の作であろうか。結論からいえば宗達ではないと私は考えている。理由の第一は、空間処理の感覚が宗達とは異質のものである。宗達の画面に描かれたものは、必ず二次元の平面的な位置だけではなく、三次元の前後関係における位置もしっかりと定められている。つまり広がりと奥行が綿密な計算のうえに、きわめて整然と画面のなかに組み立てられているのである。しかるにこの屏風では、三次元的な前後関係はいっさい無視して、平面におけるパターンの効果とおもしろ味をねらっている。もちろん蔦の葉の重なりには、おのずから前後ん゛描かれているが、この蔦全体の属する空間の位どりが゜は、はっきりしておらず、そのため土坡らしき緑青(補彩が多い)の面と、賛の書かれた金地の空間との関係も明確にされていない。しかし、それは技及ばずして描きえなかったのではなく、初めその意図がなかったとみるべきであろう。

古くより、宗達でなければこれほどのものは描けまいとする説があるが、もし宗達に共通点を求めるならば、金銀泥絵巻物の世界であろう。たしかに、上下よりも左右への広がりを見せるこの屏風は、巻物的な構図をしており、技法も金銀泥絵的といえる。また名士烏丸光広の賛があることからみて、宗達が金銀泥絵巻物を媒体にして、直接または間接に影響を与えた可能性は考えられる。

宗達の作でないとする第二の理由は、その金銀泥絵巻物に関連する蔦の葉の描法である。宗達の「四季草花図」和歌巻(注・(その四)俵屋宗達画・本阿弥光悦書「四季草花下絵和歌巻」=https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-07-11)の巻末に、一面蔦の葉ばかりを描いた場面があるが、濃淡による葉の重なり、葉の配置による奥行の深さなどにおいて、この屏風より一段まさっている。同一画家の出来・不出来であることに異論はない。なお光広とされる賛は次のとおり。

行さきもつたのした道しけるより

花は昨日のあとのやまふみ

夏山のしつくを見えは青葉もや

今一入(ひとしお)のつたのしたみち

宇津の山蔦の青葉のしけりつゝ

ゆめにもうとき花の面影

書もあへすみやこに送る玉章(たまずさ)よ

いてことつてむひとはいつらは

あとつけていくらの人のかよふらん

ちよもかはらぬ蔦の細道

茂りてそむむかしの跡も残りける

たとらはたとれ蔦のほそ道

ゆかて見る宇津の山辺はうつしゑの

まことわすれて夢かとそおもふ 】

(『原色日本の美術14宗達と光琳(小学館)』所収「作品57「『蔦の細道図(山根有三稿)』」)

上記は、長い作品解説文(山根有三稿)の全文であるが、先に紹介した下記アドレスの「(その四)俵屋宗達画・本阿弥光悦書『四季草花下絵和歌巻』」とに比して、その「空間処理」と「蔦の葉の描写」などから、この作品は、「宗達」作ではなく、「宗達派(宗達工房)」作としている。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-07-11

しかし、「慶長十五年(一六一〇)前後、宗達の画業の脂(あぶら)がのりだした」頃の、「衰退した物語絵巻にかわる近世的な草花図巻の出現」(『原色日本の美術14宗達と光琳(小学館)』所収「作品19・20解説」)とまで絶賛している「四季草花下絵和歌巻」と、この「蔦の細道図屏風」とでは、その「料紙」の「下絵」としての狙いと、「下絵」的な「屏風絵」の狙いとでは、似ていて非なるものがあることに注目する必要がある。

前者のそれは、「竹(正月・冬)・梅(春)・躑躅(夏)・秋(秋)」の、いわゆる四季の景物を主題としたもので、それは「近世的な草花図巻」の下絵というものを狙っている。それに対して、後者は、「草花図巻」ではなく、『伊勢物語』の第九段「蔦の細道」の、上記の解説(「作品19・20解説」)の、その「衰退した物語絵巻」への、新しい息吹ともいえる「新物語絵巻」の「新下絵」ともいうべきものを狙っており、それは、実に斬新な発想を、その背後に潜ませている。

その斬新な発想というのは、この「蔦の細道図屏風」の「右隻」の画面と、「左隻」との画面は、「左右を入れ替えてもつながる画面」になっており、それは「どこまで行っても終わることのない、果てしない『蔦の細道』」を示唆しているような、大胆にして奇抜、奇抜にして緻密な計算の上に成り立っている画面構成なのである。

←左隻(六面)→←右隻(六面)→ ←左隻(六面)→←右隻(六面)→

【 金地に緑青(ろくしょう)の濃淡たけで表された、山の細道と蔦の葉。上部の賛をあらかじめ計算に入れた横長の画面構成には、宗達画・光悦書の和歌巻を思わせるところがある。そしてさらにこの屏風には心憎い仕掛けがある。右隻と左隻を入れ替えても、このように画面がつながって、また別な構図が現れるのだ。空のように見えていた右隻の右上部分は、山の斜面に変貌する。どこまで行っても終わることのない迷路のようだ。自由に立て回すことのできた屏風という形式ならではの発想だが、それを実に巧みに利用している。 】

(『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』)

こういう新機軸の発想による「六曲一双」(十二扇=十ニ面)という、大画面の屏風もの(各隻=一五八・〇×三五八・四㎝)に、光悦・宗達のコラボレーション(共同制作・合作・響き合い)の、「和歌巻」の、料紙もの(その代表的な「四季草花下絵和歌巻」=三三・五×九一八・七㎝)を応用する、その総元締めは、「伊年」印(工房)の、総元締めの「宗達」その人を除外しては、この作品そのものが、そぐわないであろう。

そして、これは、「料紙」もののコラボレーション(共同制作・合作・響き合い)の、「和歌巻」ものが、「光悦と宗達」ということならば、この「屏風」もののコラボレーション(共同制作・合作・響き合い)は、これは、まさしく「光広と宗達」の、この二人の、それであるということが、その原動力にあるという思いが去来するのである。

すなわち、この「蔦の細道図屏風」は、「烏丸光広と宗達(「伊年印」)との、両者の最期のコラボレーションの、その総決算的なものと解したいのである。

すなわち、「宗達と光悦」との一時代を画した本阿弥光悦は、寛永十四年(一六三七)、その七十九年の生涯を閉じた。そして、その翌年の寛永十五年(一六三八)、烏丸光広が、その六十年の生涯を閉じるのである。

そして、宗達は、その生没年が未詳だが、寛永十九年(一六㈣二)時に、「宗達の後継者宗雪は法橋位にあり、この年までに宗達死去」(『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』)とされており、「光悦・光広・宗達」の、この三人は、同時代の、同一サークル圏内の、同一時期に逝去している、極めて、相互に交響し合って切磋琢磨する間柄であったということになろう。

これらのことを念頭に置くと、ことさらに、「この屏風は宗達の作であろうか。結論からいえば宗達ではない」(『原色日本の美術14宗達と光琳(小学館)』所収「作品57「『蔦の細道図(山根有三稿)』」)という立場ではなく、「四季草花下絵和歌巻」(光悦書、宗達画)と同じく、この「蔦の細道図屏風」も、「烏丸光広書、宗達画(「伊年」印)」と「『伊年』印

」の条件を付しながら、「宗達画」と解したい。

(追記)「蔦の細道図」(「烏丸光広書、宗達画(「伊年」印)」)の「光広」の賛(署名)

『伊勢物語』の第八段(業平東下りの宇津山の「蔦の細道」)の和歌の賛は、烏丸光広の筆に因るが(その全文は上記に紹介)、その「光広」の二字の署名は、下記のとおりである。

「右隻」の第二扇(面)中央の土坡の上に「小さく」そして「旅人」のように書かれている。その第三扇(面)の和歌賛の「行さきもつたのした道」の「道」の字と比較すると、これが署名かと疑うほどに小さく書かれている。

「蔦の細道」の「左右入れ替えてもつながる画面」の仕掛けが、宗達と宗達工房の、光広へのコラージュの呼び掛けならば、この何ともけし粒ほどの光広の二字の署名は、それに応えたものなのであろう。

「蔦の細道図」(「烏丸光広書、宗達画(「伊年」印)」)の「光広」の賛(署名)=部分・拡大図

(参考)

烏丸光広(からすやまみつひろ)

没年:寛永15.7.13(1638.8.22) 生年:天正7(1579)

安土桃山・江戸時代の公卿,歌人。烏丸光宣の子。蔵人頭を経て慶長11(1606)年参議、同14年に左大弁となる。同年,宮廷女房5人と公卿7人の姦淫事件(猪熊事件)に連座して後陽成天皇の勅勘を蒙るが、運よく無罪となり、同16年に後水尾天皇に勅免されて還任。同17年権中納言、元和2(1616)年権大納言となる。細川幽斎に和歌を学び古今を伝授されて二条家流歌学を究め、歌集に『黄葉和歌集』があるほか、俵屋宗達、本阿弥光悦などの文化人や徳川家康、家光と交流があり、江戸往復時の紀行文に『あづまの道の記』『日光山紀行』などがある。西賀茂霊源寺に葬られ、のちに洛西法雲寺に移された。<参考文献>小松茂美『烏丸光広』 (伊東正子)出典 「朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について」)

江戸絵画(「金」と「銀」と「墨」)の空間(その六) [金と銀と墨の空間]

(その六)俵屋宗達派「月に秋草図屏風」(「伊年」印)

俵屋宗達派「月に秋草図屏風」(右隻) 六曲一双 紙本金地着色 十七世紀前半

各一五五・一×三六〇・六㎝ 出光美術館蔵

俵屋宗達派「月に秋草図屏風」(左隻) 六曲一双 紙本金地着色 十七世紀前半

各一五五・一×三六〇・六㎝ 出光美術館蔵

【 昔から楚々(そそ)とした風情のある秋草は人々の美意識をいたく刺激したように、月明かりのなかを、はかなげな秋草が浮遊しているかのような情景は超現実的な感覚を与えるが、個々の草花の描写は写実的だ。芒(すすき)、白萩(しらはぎ)、桔梗(ききょう)など代表的な秋草が並ぶ。月は歳月を経て酸化して黒くなってしまっているが、もとは銀色に輝いていた。ところで宗達派はこのように上弦(じょうげん)の月が好みのようにみえる。満月では形におもしろみがないし、三日月ではとがりすぎていて、宗達流のおおらかな美意識はあわないのかもしれない。「宗達法橋」の署名と「伊年」印章があるが、宗達の自筆ではない工房作品に見なされている。 】

(『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』)

上記の『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』では、「右隻」だけの掲載で、「左隻」は掲載されていない。上記の「左隻」は、『原色日本の美術14宗達と光琳(小学館)』に因っている。その解説文(作品58-60「月に秋草図(山根有三稿)」)は次のとおりである。

【 六曲一双の金箔地に一面の秋草と銀泥の半月を描いたもの。いま昇ったばかりの月の光に濡れた秋草が、そここにいくつかの群れとなって、ひっそりと静まっている。露けき夜気が屏風の外までしっとりと流れでてくるかのようである。ことに尾花の描法は秀逸で、のびのびと引かれた線には快いリズムが感じられる。

宗達には確証のある、あるいは万人の認める大画面の草花図がいまだみいだされていない。しかし、金銀泥絵においては、前述のような多くの秀れた草花図を描いた宗達が、金屏風には草花図を描かなかったとは、とうてい考えられない。とくに慶長年間や元和年間の宗達なら描きそうである。この「月に秋草図」屏風こそそれだという説の強いのも当然であろう。たしかに、ここにみる的確で情趣に富んだ草花の表現や、金箔地をこれほどしっとりと感じさせる手腕はすばらしく、宗達の後継者宗雪の及ぶところではない。ただあまりにも控え目で豊かさや大らかさにやや欠けるのがすこし気になる。最近、宗達の周辺に宗雪よりはるかにすぐれた画人のいたことが明らかになりつつあるので、いましばらく断定差し控えたい。ともあれ、これは「蔦の細道図」などとともに、宗雪風より宗達風に近い大画面草花図として貴重な作品といえよう。

この屏風は月が中央になるように配置するのがよいと思われるが、そうすると各隻に捺された「伊年」印も画面の中央に集まる。そこで、室の両側に向かいあわせて置いたものと考えたい。あまり大きくない部屋に六曲一双の屏風を飾るには、当然そのような方法も必要である。この図の情趣も近くで眺めるのに適している。 】

この作品には、「『宗達法橋』の署名と『伊年』の印章がある」にもかかわらず、「俵屋宗達派(伝)」というのは紛らわしい。「俵屋宗達画(「伊年」印)」と割り切りたい。

また、上記の解説文の「この屏風は月が中央になるように配置するのがよいと思われるが、そうすると各隻に捺された『伊年』印も画面の中央に集まる」ということに関連して、酒井抱一の「月に秋草図屏風」(六曲一隻)では、その第三扇(面)の中央に、月を持ってきているものがある。しかし、こちらの月は満月で、宗達(宗達派)流の上弦の月ではない。

また、宗達(宗達派)の秋草が、「楚々として、はかなげな秋草が浮遊しているかのような超現実的な情景」に比して、抱一のそれは、その「秋草の中を大きな蔦の蔓葉が、天の満月に届くかのように、また、もう一方の蔦の蔓葉が地を這うように、右から左へと造形的・デザイン的な情景」として描かれている。

酒井抱一画「月に秋草図屏風」六曲一隻 紙本金地着色

一三九・五×三〇七・二㎝ ペンタックス株式会社蔵

ここで、改めて、宗達(宗達派)流の「天地未分化」(天上と地上の境目をなくした未分化の空間)に対して、抱一(抱一派)は、「天に月、地に秋草」の二極対比の方向に転換させている。また、「近景に秋草、遠景に月」を意識化し、さらに、それらの二極対比を、金泥の大気のような「余白処理」(空間処理)は、宗達(宗達派)流をそのままに踏襲しているということになろう。

「宗達(宗達派)の時代」のエポック(画期的な時期)を、寛永二年(一六三〇)の「宗達の法橋の叙任時期(これ以前に法橋に叙せられている)」とすると、「抱一(抱一派)の時代」のエポックは、文化十二年(一八一五)の「光琳百回忌を挙行し『光琳百図』を刊行する」ということになろう。すなわち、この両者の間には、実に、二世紀に近い年月(百八十五年)の隔たりが横たわっている。

酒井抱一筆「月に秋草図屏風」 紙本着色 二曲一隻(もと襖二面)

一六五・七×二五一・六㎝ 文政八年(一八二五)五月作 岡田美術館蔵

この右側上部の月は、上記の満月ではなく、冒頭の宗達(宗達派)流の上弦の月である。そして、秋草は、「薄・女郎花・桔梗・山帰来(実がついいている)」などで、上記の二作品とは、情趣を異にしている。もともとは、京都の五摂家の一つの二条家の襖絵として描かれたもので、引き手金具の裏側に隠された二条家の家紋が記されているという。

↓

http://www.okada-useum.com/collection/japanese_painting/japanese_painting06.html

この二条家は、抱一が、その顕彰に尽力した「尾形光琳・乾山」と深い関係のあった公家で、恐らく、抱一が、文政二年(一八一九)の秋に、名代を遣わし光琳墓碑の修築、翌年の石碑開眼供養の時も金二百疋を寄進したこと、さらに、文政六年(一八二三)に、乾山の作品集『乾山遺墨』を出版し、乾山の墓の近くにも碑を建てたことなどと、何かしらの関係があるように思われる。

大雑把に、江戸三百年を、前期(「1603年=家康、征夷大将軍となり江戸幕府を開く」以降)、中期(「1703年=中村内蔵助像/尾形光琳/大和文華館」以降)、後期(「1802年=中村芳中『光琳画譜』版行」以降)とすると、「琳派の流れ」というのは、安土桃山時代から江戸前期時代は、「本阿弥光悦・俵屋宗達」の時代、江戸中期時代は、「尾形光琳・乾山」の時代、そして、江戸後期時代は、「酒井抱一・鈴木其一」の時代と、エポック的に区分することも出来よう。

そして、「尾形光琳・乾山」は、「光悦・宗達」から多くのものを学び、「抱一・其一」は、「光琳・乾山」から多くのものを学んだということはいえるが、上記の、抱一の「月に秋草図屏風」の二例を目にすると、いかに、抱一らが、「光悦・宗達」らも眼中に置いていたかということが明瞭になってくる。

と同時に、「光悦・宗達・光琳・乾山・抱一・其一」らは、多かれ少なかれ、「鷹ケ峰工房(光悦工房)」「宗達工房(「伊年」工房)」「光琳・乾山工房(「鳴滝・二条丁字屋・入谷」工房)」、そして、「抱一・其一工房(「雨華菴」工房)など、絵師や工匠のグループを率いての、単なる、一介の「絵師・書家・工芸作家」のエキスパートではなく、総合芸術家的な、いわゆる、アートディレクター的な役割を演じていたということは、改めて、ここに特記をして置く必要があろう。

(追記)

冒頭の「月に秋草図屏風」(宗達「宗達派」)の、上弦の月も、抱一(「抱一派」)の「月に秋草図屏風」の、その満月も、銀泥が酸化して黒色に変じているのも、これまた一興である。あまつさえ、抱一(抱一派)の、もともと襖絵であった「月に秋草図屏風」の、上弦の月も、

銀泥が酸化して黒色を帯びたとは思われないけれども、黒色じみているのも、これまた、一興である。

俵屋宗達派「月に秋草図屏風」(右隻) 六曲一双 紙本金地着色 十七世紀前半

各一五五・一×三六〇・六㎝ 出光美術館蔵

俵屋宗達派「月に秋草図屏風」(左隻) 六曲一双 紙本金地着色 十七世紀前半

各一五五・一×三六〇・六㎝ 出光美術館蔵

【 昔から楚々(そそ)とした風情のある秋草は人々の美意識をいたく刺激したように、月明かりのなかを、はかなげな秋草が浮遊しているかのような情景は超現実的な感覚を与えるが、個々の草花の描写は写実的だ。芒(すすき)、白萩(しらはぎ)、桔梗(ききょう)など代表的な秋草が並ぶ。月は歳月を経て酸化して黒くなってしまっているが、もとは銀色に輝いていた。ところで宗達派はこのように上弦(じょうげん)の月が好みのようにみえる。満月では形におもしろみがないし、三日月ではとがりすぎていて、宗達流のおおらかな美意識はあわないのかもしれない。「宗達法橋」の署名と「伊年」印章があるが、宗達の自筆ではない工房作品に見なされている。 】

(『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』)

上記の『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』では、「右隻」だけの掲載で、「左隻」は掲載されていない。上記の「左隻」は、『原色日本の美術14宗達と光琳(小学館)』に因っている。その解説文(作品58-60「月に秋草図(山根有三稿)」)は次のとおりである。

【 六曲一双の金箔地に一面の秋草と銀泥の半月を描いたもの。いま昇ったばかりの月の光に濡れた秋草が、そここにいくつかの群れとなって、ひっそりと静まっている。露けき夜気が屏風の外までしっとりと流れでてくるかのようである。ことに尾花の描法は秀逸で、のびのびと引かれた線には快いリズムが感じられる。

宗達には確証のある、あるいは万人の認める大画面の草花図がいまだみいだされていない。しかし、金銀泥絵においては、前述のような多くの秀れた草花図を描いた宗達が、金屏風には草花図を描かなかったとは、とうてい考えられない。とくに慶長年間や元和年間の宗達なら描きそうである。この「月に秋草図」屏風こそそれだという説の強いのも当然であろう。たしかに、ここにみる的確で情趣に富んだ草花の表現や、金箔地をこれほどしっとりと感じさせる手腕はすばらしく、宗達の後継者宗雪の及ぶところではない。ただあまりにも控え目で豊かさや大らかさにやや欠けるのがすこし気になる。最近、宗達の周辺に宗雪よりはるかにすぐれた画人のいたことが明らかになりつつあるので、いましばらく断定差し控えたい。ともあれ、これは「蔦の細道図」などとともに、宗雪風より宗達風に近い大画面草花図として貴重な作品といえよう。

この屏風は月が中央になるように配置するのがよいと思われるが、そうすると各隻に捺された「伊年」印も画面の中央に集まる。そこで、室の両側に向かいあわせて置いたものと考えたい。あまり大きくない部屋に六曲一双の屏風を飾るには、当然そのような方法も必要である。この図の情趣も近くで眺めるのに適している。 】

この作品には、「『宗達法橋』の署名と『伊年』の印章がある」にもかかわらず、「俵屋宗達派(伝)」というのは紛らわしい。「俵屋宗達画(「伊年」印)」と割り切りたい。

また、上記の解説文の「この屏風は月が中央になるように配置するのがよいと思われるが、そうすると各隻に捺された『伊年』印も画面の中央に集まる」ということに関連して、酒井抱一の「月に秋草図屏風」(六曲一隻)では、その第三扇(面)の中央に、月を持ってきているものがある。しかし、こちらの月は満月で、宗達(宗達派)流の上弦の月ではない。

また、宗達(宗達派)の秋草が、「楚々として、はかなげな秋草が浮遊しているかのような超現実的な情景」に比して、抱一のそれは、その「秋草の中を大きな蔦の蔓葉が、天の満月に届くかのように、また、もう一方の蔦の蔓葉が地を這うように、右から左へと造形的・デザイン的な情景」として描かれている。

酒井抱一画「月に秋草図屏風」六曲一隻 紙本金地着色

一三九・五×三〇七・二㎝ ペンタックス株式会社蔵

ここで、改めて、宗達(宗達派)流の「天地未分化」(天上と地上の境目をなくした未分化の空間)に対して、抱一(抱一派)は、「天に月、地に秋草」の二極対比の方向に転換させている。また、「近景に秋草、遠景に月」を意識化し、さらに、それらの二極対比を、金泥の大気のような「余白処理」(空間処理)は、宗達(宗達派)流をそのままに踏襲しているということになろう。

「宗達(宗達派)の時代」のエポック(画期的な時期)を、寛永二年(一六三〇)の「宗達の法橋の叙任時期(これ以前に法橋に叙せられている)」とすると、「抱一(抱一派)の時代」のエポックは、文化十二年(一八一五)の「光琳百回忌を挙行し『光琳百図』を刊行する」ということになろう。すなわち、この両者の間には、実に、二世紀に近い年月(百八十五年)の隔たりが横たわっている。

酒井抱一筆「月に秋草図屏風」 紙本着色 二曲一隻(もと襖二面)

一六五・七×二五一・六㎝ 文政八年(一八二五)五月作 岡田美術館蔵

この右側上部の月は、上記の満月ではなく、冒頭の宗達(宗達派)流の上弦の月である。そして、秋草は、「薄・女郎花・桔梗・山帰来(実がついいている)」などで、上記の二作品とは、情趣を異にしている。もともとは、京都の五摂家の一つの二条家の襖絵として描かれたもので、引き手金具の裏側に隠された二条家の家紋が記されているという。

↓

http://www.okada-useum.com/collection/japanese_painting/japanese_painting06.html

この二条家は、抱一が、その顕彰に尽力した「尾形光琳・乾山」と深い関係のあった公家で、恐らく、抱一が、文政二年(一八一九)の秋に、名代を遣わし光琳墓碑の修築、翌年の石碑開眼供養の時も金二百疋を寄進したこと、さらに、文政六年(一八二三)に、乾山の作品集『乾山遺墨』を出版し、乾山の墓の近くにも碑を建てたことなどと、何かしらの関係があるように思われる。

大雑把に、江戸三百年を、前期(「1603年=家康、征夷大将軍となり江戸幕府を開く」以降)、中期(「1703年=中村内蔵助像/尾形光琳/大和文華館」以降)、後期(「1802年=中村芳中『光琳画譜』版行」以降)とすると、「琳派の流れ」というのは、安土桃山時代から江戸前期時代は、「本阿弥光悦・俵屋宗達」の時代、江戸中期時代は、「尾形光琳・乾山」の時代、そして、江戸後期時代は、「酒井抱一・鈴木其一」の時代と、エポック的に区分することも出来よう。

そして、「尾形光琳・乾山」は、「光悦・宗達」から多くのものを学び、「抱一・其一」は、「光琳・乾山」から多くのものを学んだということはいえるが、上記の、抱一の「月に秋草図屏風」の二例を目にすると、いかに、抱一らが、「光悦・宗達」らも眼中に置いていたかということが明瞭になってくる。

と同時に、「光悦・宗達・光琳・乾山・抱一・其一」らは、多かれ少なかれ、「鷹ケ峰工房(光悦工房)」「宗達工房(「伊年」工房)」「光琳・乾山工房(「鳴滝・二条丁字屋・入谷」工房)」、そして、「抱一・其一工房(「雨華菴」工房)など、絵師や工匠のグループを率いての、単なる、一介の「絵師・書家・工芸作家」のエキスパートではなく、総合芸術家的な、いわゆる、アートディレクター的な役割を演じていたということは、改めて、ここに特記をして置く必要があろう。

(追記)

冒頭の「月に秋草図屏風」(宗達「宗達派」)の、上弦の月も、抱一(「抱一派」)の「月に秋草図屏風」の、その満月も、銀泥が酸化して黒色に変じているのも、これまた一興である。あまつさえ、抱一(抱一派)の、もともと襖絵であった「月に秋草図屏風」の、上弦の月も、

銀泥が酸化して黒色を帯びたとは思われないけれども、黒色じみているのも、これまた、一興である。

江戸絵画(「金」と「銀」と「墨」)の空間(その五 [金と銀と墨の空間]

(その五)俵屋宗達画・本阿弥光悦書「花卉摺絵新古今集和歌巻」

本阿弥光悦書「花卉摺絵新古今集和歌巻」(「竹図」・部分図)

時代 桃山~江戸時代(17世紀)

素材・技法 紙本木版金銀泥摺・墨書 一巻

サイズ 34.1×全長 907.0㎝

(MOA美術館蔵)

↑

http://www.moaart.or.jp/?collections=048

↓

【金銀泥(きんぎんでい)を用いて梅・藤・竹・勺薬(しゃくやく)・蔦の下絵を反復して摺り上げた版画下絵の料紙に、『新古今和歌集』の恋歌二十一首を選んで散らし書きした一巻である。全長九メートルにおよぶもので、巻末に篆書(てんしょ)体で「光悦」の黒印が捺されている。きわめて良質の料紙で、紙背には、伝統的な図様の松葉文様が見られ、紙継ぎ部分には、「紙師宗二」の縫合印が捺されている。大胆な構成による下絵に光悦の巧みな運筆が見事にマッチし、その書画一体の構成は独自の趣きのあるものとなっている。雲母(きら)などで文様を摺った料紙は、中国からの舶来品として平安時代すでに愛好されていたが、その美意識を当世風に再興させた光悦の斬新で洗練された感覚が、下絵の金銀泥絵に見られる。書風は、筆線の濃淡や太細の変化が著しく、装飾的である。】

上記の解説の「作者名」には、「本阿弥光悦書」とあり、「俵屋宗達画」は明記されていない。そして、解説文中に、「紙師宗二」の名が出てくる。この「紙師宗二」は、鷹ケ峯の光悦村(芸術村)の住人で、光悦周辺の工匠の一人なのであろう。

そして、題名の「花卉摺絵新古今和歌巻」の「摺絵」の二字が入っている。この「料紙」に描かれている「竹」図は、肉筆画ではなく版画(「金銀泥摺」)なのである(「料紙」などについては末尾の「参考」に解説文などを引用している)。

また、この題名の「花卉摺絵新古今和歌巻」の「花卉」とあるのは、「梅・藤・竹・芍薬・蔦」の㈤種類の植物が描かれているからで、上記は、そのうちの「竹」図ということになる。

この版画の「竹」図と、前回の肉筆の「四季草花下絵和歌巻」の「竹」図(部分・拡大図)とを見比べて分かるように、この種の「金銀泥下絵和歌巻」においては、その下絵の肉筆ものと版画ものとを区別して、「肉筆もの=「宗達」、「版画もの=宗達?」という区分けは、やや、杓子定規的なものということについては、前回で触れた。

それよりも、前回に触れた、光悦の書がある「金銀泥下絵和歌巻」の下絵は、「俵屋宗達画」として、その宗達の「画」と光悦の「書」の、当代一流の「書家」と「絵師」との「コラボレーション」(「響き合い」)が、これらの「金銀泥下絵和歌巻」だと解したいのである。

下絵・俵屋宗達、書・本阿弥光悦 「花卉に蝶摺絵新古今集和歌巻」(一部)

桃山時代末期~江戸時代初期・17世紀初頭 岡田美術館蔵

「一巻 紙本金銀泥摺絵墨書 三三・三×九㈣一・七㎝」→http://www.okada-museum.com/collection/japanese_painting/japanese_painting04.html

↑

http://salonofvertigo.blogspot.com/2015/02/rimpa.html

↓

【光悦と宗達の作品もいくつか展示されていて、中でも白眉は完本の「花卉に蝶摺絵新古今集和歌巻」。今に残る光悦の書の巻物はほとんどが断簡で、巻物として完全な形で残っているのは4本しかないそうです。宗達がデザインした色変わりの綺麗な料紙の上に流麗で美しい光悦の書。うっとりするほどの逸品です。】

この「花卉に蝶摺絵新古今集和歌巻」(岡田美術館蔵)も摺絵(金銀泥摺)なのである。しかし、冒頭の「花卉摺絵新古今集和歌巻」(MOA美術館蔵)に比して、こちらは、「下絵・俵屋宗達、書・本阿弥光悦」と、俵屋宗達の名が表示されている。表示の仕方としては、「書家」と「絵師」との「コラボレーション」(「響き合い」)という視点から、こちらの方をとりたい。

(参考)

「花卉摺絵新古今集和歌巻」と尾形光琳

http://cca-kitakyushu.org/event_book/20151128/3/

↓

【さらに、光悦書の巻物作品で《花卉摺絵新古今集和歌巻》というのがあります。梅、藤の花、竹、芍薬、蔦の5種類の植物が巻物の下絵にあらわされ、その上に書が描かれています。この植物の模様も木版で、木版に金や銀を塗り、紙に押してあります。藤の部分などは同じ版木を何度も使って、連続模様が作られています。同様の金銀泥摺りの巻物は人気があったらしく、かなりの数の作品が伝わっています。あるいは、尾形家にもあったんじゃないか。そして光悦謡本の雲母摺りに関心を寄せていた光琳は、こういう金銀泥摺りの巻物における版木の使用、連続模様の視覚的効果にも興味を持っていたのではないか。】

料紙(りょうし)

【 書きものをするための紙。平安時代に上流社会で多くの紙が消費されるようになると、料紙は詩歌を美しく書くため、さらに紙質が重んじられるようになり、美意識の対象となった。なかでも奈良時代からの染め紙は色紙(しきし)として形式化され、美しくしかも薄く漉(す)ける流し漉きの技法と染色技術が組み合わさって、打曇(うちぐもり)(内曇)、飛雲(とびくも)、羅文紙(らもんし)などの漉き模様紙や、金、銀の砂子(すなご)、切箔(きりはく)、野毛(のげ)などによる加工紙、また墨流(すみなが)し、切り継(つ)ぎ、破り継ぎ、重ね継ぎなどの技法による継ぎ紙など、多種多様の料紙が工芸美術として発達した。これらは書道の発展とも関連して、現在までに多くの傑作が残されている。[町田誠之] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ) 】

(追記)

「花卉摺絵古今集和歌巻」(出光美術館)寛永5年(1628)1巻 縦33.7 横465.3

〔墨書〕(上略) 寛永五年八月日 鷹峯山大虚庵 歳七十有一

(下絵・俵屋宗達、書・本阿弥光悦)

本阿弥光悦書「花卉摺絵新古今集和歌巻」(「竹図」・部分図)

時代 桃山~江戸時代(17世紀)

素材・技法 紙本木版金銀泥摺・墨書 一巻

サイズ 34.1×全長 907.0㎝

(MOA美術館蔵)

↑

http://www.moaart.or.jp/?collections=048

↓

【金銀泥(きんぎんでい)を用いて梅・藤・竹・勺薬(しゃくやく)・蔦の下絵を反復して摺り上げた版画下絵の料紙に、『新古今和歌集』の恋歌二十一首を選んで散らし書きした一巻である。全長九メートルにおよぶもので、巻末に篆書(てんしょ)体で「光悦」の黒印が捺されている。きわめて良質の料紙で、紙背には、伝統的な図様の松葉文様が見られ、紙継ぎ部分には、「紙師宗二」の縫合印が捺されている。大胆な構成による下絵に光悦の巧みな運筆が見事にマッチし、その書画一体の構成は独自の趣きのあるものとなっている。雲母(きら)などで文様を摺った料紙は、中国からの舶来品として平安時代すでに愛好されていたが、その美意識を当世風に再興させた光悦の斬新で洗練された感覚が、下絵の金銀泥絵に見られる。書風は、筆線の濃淡や太細の変化が著しく、装飾的である。】

上記の解説の「作者名」には、「本阿弥光悦書」とあり、「俵屋宗達画」は明記されていない。そして、解説文中に、「紙師宗二」の名が出てくる。この「紙師宗二」は、鷹ケ峯の光悦村(芸術村)の住人で、光悦周辺の工匠の一人なのであろう。

そして、題名の「花卉摺絵新古今和歌巻」の「摺絵」の二字が入っている。この「料紙」に描かれている「竹」図は、肉筆画ではなく版画(「金銀泥摺」)なのである(「料紙」などについては末尾の「参考」に解説文などを引用している)。

また、この題名の「花卉摺絵新古今和歌巻」の「花卉」とあるのは、「梅・藤・竹・芍薬・蔦」の㈤種類の植物が描かれているからで、上記は、そのうちの「竹」図ということになる。

この版画の「竹」図と、前回の肉筆の「四季草花下絵和歌巻」の「竹」図(部分・拡大図)とを見比べて分かるように、この種の「金銀泥下絵和歌巻」においては、その下絵の肉筆ものと版画ものとを区別して、「肉筆もの=「宗達」、「版画もの=宗達?」という区分けは、やや、杓子定規的なものということについては、前回で触れた。

それよりも、前回に触れた、光悦の書がある「金銀泥下絵和歌巻」の下絵は、「俵屋宗達画」として、その宗達の「画」と光悦の「書」の、当代一流の「書家」と「絵師」との「コラボレーション」(「響き合い」)が、これらの「金銀泥下絵和歌巻」だと解したいのである。

下絵・俵屋宗達、書・本阿弥光悦 「花卉に蝶摺絵新古今集和歌巻」(一部)

桃山時代末期~江戸時代初期・17世紀初頭 岡田美術館蔵

「一巻 紙本金銀泥摺絵墨書 三三・三×九㈣一・七㎝」→http://www.okada-museum.com/collection/japanese_painting/japanese_painting04.html

↑

http://salonofvertigo.blogspot.com/2015/02/rimpa.html

↓

【光悦と宗達の作品もいくつか展示されていて、中でも白眉は完本の「花卉に蝶摺絵新古今集和歌巻」。今に残る光悦の書の巻物はほとんどが断簡で、巻物として完全な形で残っているのは4本しかないそうです。宗達がデザインした色変わりの綺麗な料紙の上に流麗で美しい光悦の書。うっとりするほどの逸品です。】

この「花卉に蝶摺絵新古今集和歌巻」(岡田美術館蔵)も摺絵(金銀泥摺)なのである。しかし、冒頭の「花卉摺絵新古今集和歌巻」(MOA美術館蔵)に比して、こちらは、「下絵・俵屋宗達、書・本阿弥光悦」と、俵屋宗達の名が表示されている。表示の仕方としては、「書家」と「絵師」との「コラボレーション」(「響き合い」)という視点から、こちらの方をとりたい。

(参考)

「花卉摺絵新古今集和歌巻」と尾形光琳

http://cca-kitakyushu.org/event_book/20151128/3/

↓

【さらに、光悦書の巻物作品で《花卉摺絵新古今集和歌巻》というのがあります。梅、藤の花、竹、芍薬、蔦の5種類の植物が巻物の下絵にあらわされ、その上に書が描かれています。この植物の模様も木版で、木版に金や銀を塗り、紙に押してあります。藤の部分などは同じ版木を何度も使って、連続模様が作られています。同様の金銀泥摺りの巻物は人気があったらしく、かなりの数の作品が伝わっています。あるいは、尾形家にもあったんじゃないか。そして光悦謡本の雲母摺りに関心を寄せていた光琳は、こういう金銀泥摺りの巻物における版木の使用、連続模様の視覚的効果にも興味を持っていたのではないか。】

料紙(りょうし)

【 書きものをするための紙。平安時代に上流社会で多くの紙が消費されるようになると、料紙は詩歌を美しく書くため、さらに紙質が重んじられるようになり、美意識の対象となった。なかでも奈良時代からの染め紙は色紙(しきし)として形式化され、美しくしかも薄く漉(す)ける流し漉きの技法と染色技術が組み合わさって、打曇(うちぐもり)(内曇)、飛雲(とびくも)、羅文紙(らもんし)などの漉き模様紙や、金、銀の砂子(すなご)、切箔(きりはく)、野毛(のげ)などによる加工紙、また墨流(すみなが)し、切り継(つ)ぎ、破り継ぎ、重ね継ぎなどの技法による継ぎ紙など、多種多様の料紙が工芸美術として発達した。これらは書道の発展とも関連して、現在までに多くの傑作が残されている。[町田誠之] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ) 】

(追記)

「花卉摺絵古今集和歌巻」(出光美術館)寛永5年(1628)1巻 縦33.7 横465.3

〔墨書〕(上略) 寛永五年八月日 鷹峯山大虚庵 歳七十有一

(下絵・俵屋宗達、書・本阿弥光悦)

江戸絵画(「金」と「銀」と「墨」)の空間(その四) [金と銀と墨の空間]

(その四)俵屋宗達画・本阿弥光悦書「四季草花下絵和歌巻」

俵屋宗達画・本阿弥光悦書「四季草花下絵和歌巻」(部分図=躑躅) 紙本金銀泥

三三・五×九一八・七㎝ 重要文化財 畠山記念館蔵

【 太い竹の幹のクローズアップから始まり、巻物を操るに従って、梅・躑躅(つつじ)・蔦(つた)が現れる。それぞれ、正月・春・夏・秋の四季の移り変わりを表わす。竹の表面は「たらし込み」の技法で質感が表現されている。宗達は以前、版画による料紙装飾で同様の竹をモティーフとしたが、版木を離すときに生じる金泥のムラの効果を、筆で描くときにも応用した。巻末に光悦の印章と、宗達の「伊年」の印章がある。 】(『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』)

(↓ 下図は、巻頭の「竹図」=部分図)

「本阿弥光悦」の「本阿弥」家は、刀剣の「磨ぎ・浄拭(ぬぐい)・鑑定(めきき)」を専門とする家柄である。そもそも、「本阿弥」の「阿弥」というのは、将軍家に仕えて芸能や美術などの特殊技能をつかさどった「同朋衆」が名のることが多かった。室町時代に活躍した「能阿弥・芸阿弥・相阿弥」など三阿弥と呼ばれる同朋たちは、足利将軍家で儀式の飾りつけのコーディネートや美術品の鑑定・管理などをこなし、新たな美術品を注文する際に意見を求められた家柄である。

その「同朋衆」の出の「本阿弥光悦」は、元和元年(一六一五)に徳川家康より鷹ケ峰(洛北)に広大な土地を与えられ、ここに様々な工芸に携わる職人たちと移り住んで芸術村を形成し、日本で最初の「アートディレクター」(総合芸術の演出家)兼「書家」(「寛永三筆」の一人)兼「蒔絵師」兼「陶工師」などの、当時の超一流の文化人ということになる。

もう一人の「俵屋宗達」は、光悦と縁戚関係にあるとも、本阿弥家と同じ小川町(上京区)の「蓮池家・喜多川家」出の「絵屋」(「俵屋」という屋号で「絵屋」=「屛風・掛幅のほか料紙装飾・扇絵・貝絵など、主に仕込み絵的な一種の既製品を制作・販売する」)を主宰していたともいわれているが、絵師としても法橋を授与されており、これまた、当時の超一流の文化人の一人であったのであろう。

ここで、この「四季草花下絵和歌巻」の宗達の印章の「伊年」は、宗達が主宰する「俵屋工房」(宗達を中心とする絵師・工匠等のグルーブ)の「ブランド」(他と区別できる特徴を持ち価値の高い製品)に押される印章と解せられているが、それと同じように、「法橋宗達」「宗達法橋」の署名も、「ブランド」(「俵屋工房・宗達工房」の「商標」)化されており、杓子定規に、「伊年」=「俵屋(宗達)工房」、「法橋宗達・宗達法橋」=「宗達」と、それらの物差しをもって、それらの区別をすること甚だ危険なことなのであろう。

それよりも、当時の超一流のアートディレクター兼書家の「本阿弥宗達」の「書」と、超一流の「絵屋」主宰者兼絵師の「俵屋宗達」との、その「コラボレーション」(合作・共同作業)の作品は、両者の、丁々発止とする個人作業の多い、いわゆる、「俵屋宗達画・本阿弥光悦書」とする方が、より分かり易い目安になるのかも知れない。

そして、「琳派」の立役者の尾形光琳は、この「俵屋宗達」から多くのものを学び、そして、その実弟の尾形乾山は、この「本阿弥光悦」から多くのものを学んでいて、そして、この「尾形光琳・乾山」が、安土桃山時代から江戸時代(前期)にかけての「本阿弥光悦・俵屋宗達」の、その「コラボレーション」(合作・共同作業)を引き継ぐこととなる。

【 本阿弥光悦 没年:寛永14.2.3(1637.2.27) 生年:永禄1(1558)

桃山時代から江戸初期の能書家,工芸家。刀剣の鑑定、とぎ、浄拭を家職とする京都の本阿弥家に生まれた。父は光二、母は妙秀。光悦の書は、中国宋代の能書張即之の書風の影響を受けた筆力の強さが特徴であるが、慶長期(1596~1615)には弾力に富んだ、筆線の太細・潤渇を誇張した装飾的な書風になり、元和~寛永期(1615~44)には筆線のふるえがみられ、古淡味を持つ書風へと変遷していった。近衛信尹、松花堂昭乗と共に「寛永の三筆」に数えられる。蒔絵や作陶にも非凡の才を発揮するほか,茶の湯もよくし,当代一流の文化人であった。元和1(1615)年、徳川家康から洛北鷹峰(京都市)の地を与えられ、一族、工匠と共に移住し、創作と風雅三昧の生活を送った。俵屋宗達の描いた金銀泥下絵の料紙や、木版の型文様を金銀泥ですりだした料紙に,詩歌集などを散らし書きした巻物をはじめ、多くの遺品を伝える。また典籍や謡本を、雲母ずりした料紙に光悦流の書を用いて印刷した嵯峨本の刊行なども知られ、光悦流は角倉素庵,烏丸光広など多くの追随者に受け継がれた。

(島谷弘幸)

出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について 】

【俵屋宗達(たわらやそうたつ)

生没年不詳。桃山から江戸初期の画家。出身・伝記はつまびらかでないが、およそ1600年(慶長5)ごろから1630年代にかけての活躍がうかがえる。一時「伊年(いねん)」印を用い、晩年は「対青」または「対青軒」印をもっぱらとした。京都の上層町衆(まちしゅう)の1人と思われ、公卿烏丸光広(くぎょうからすまみつひろ)や茶人千少庵(せんのしょうあん)、書・陶芸・漆芸家として名高い本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)らとの親密な交際が推定される。画業は、初め下絵や扇面画などの工芸的な仕事を主とした作画工房の絵屋(屋号「俵屋」)の主宰者であったと考えられる。1602年(慶長7)に一部修復された『平家納経』(国宝、広島・厳島(いつくしま)神社)の表紙・見返しの装飾は彼の早い時期の仕事とみられ、また15年(元和1)ごろまでは光悦書の色紙や和歌巻に金銀泥(きんぎんでい)の下絵を多く描いている。いずれも大柄の図様に金銀泥を駆使し、料紙装飾として画期的なものであるが、これらのうち『四季草花図和歌巻』(重文、東京・畠山(はたけやま)記念館)などには「伊年」の円印が押され、一時期この印を用いたことがわかる。一方、同印を押した類品はほかにも多種あり、宗達自身を含めたグループの印と解される。21年に再建された京都・養源院には松図襖(ふすま)、異獣図杉戸(ともに重文)の大作を制作し、30年(寛永7)には後水尾(ごみずのお)上皇の命により三双の金屏風(きんびょうぶ)を描き、また同年には宮中の『西行(さいぎょう)物語絵巻』を模写し、その奥書から当時すでに画家として高い地位の法橋(ほっきょう)であったことがわかる。法橋時代の宗達は屏風絵の制作に心血を注ぎ、『風神雷神図』(国宝、京都・建仁寺)をはじめ、『松島図』(ワシントン、フリーア美術館)、『関屋澪標(せきやみおつくし)図』(国宝、東京・静嘉堂(せいかどう))、『舞楽図』(重文、京都・醍醐(だいご)寺)などの傑作を残している。いずれも大胆な構図と金地に鮮麗な彩色を生かし、桃山障屏画(しょうへいが)にかわる新しい装飾画様式の確立が認められる。一方、水墨画は墨調の微妙な変化を尊んだ温雅な画風をもって、漢画のそれとは異なる日本的な墨画の世界を開いた。「伊年」印の『蓮池水禽(れんちすいきん)図』(国宝、京都国立博物館)や、『芦鴨図衝立(あしかもずついたて)』(重文、京都・醍醐寺)、『牛図』(重文、京都・頂妙寺)など優れた作品が少なくない。

町絵師としての自由な立場は、既成流派の形式にとらわれることなく、生き生きとした斬新(ざんしん)でユニークな造形を生み、色紙、巻子(かんす)(巻物)、扇面、障屏と各種の画面形式に応じた独特の構図と意匠をつくりだしている。また技法的にも「たらし込み」の手法を創案して滲(にじ)みをもった色面の多彩な変化によって新しい質感の表現を可能にした。画題のうえでは自然の花鳥、草花を描く一方、古典を顧みて物語絵に題材を求め、とくに古い絵巻などから図様を取り出して、自らの絵に蘇生(そせい)させる例はしばしばみられる。その画風も基本的には大和(やまと)絵の伝統に強く根ざすものであり、近世初期における大和絵の復興者としての名声が高い。

なお、宗達の周辺や後継には「伊年」印を用いた画風の追随者が多く輩出し、また江戸中期の尾形光琳(こうりん)は彼の芸術に深く傾倒してその様式を大成させている。宗達が創始し、光琳によって新展開されたこの装飾画の流れは一般に琳派または宗達光琳派とよばれ、江戸時代を通じて繁栄をみた。[村重 寧]

『橋本綾子・源豊宗執筆『日本美術絵画全集14 俵屋宗達』(1976・集英社) ▽山根有三著『日本の美術18 宗達と光琳』(1970・小学館) ▽水尾比呂志著『日本の美術18 宗達と光琳』(1980・平凡社) ▽仲町啓子著『名宝日本の美術19 光悦・宗達』(1983・小学館)』

[参照項目] | 障屏画 | 琳派 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 】

俵屋宗達画・本阿弥光悦書「四季草花下絵和歌巻」(部分図=躑躅) 紙本金銀泥

三三・五×九一八・七㎝ 重要文化財 畠山記念館蔵

【 太い竹の幹のクローズアップから始まり、巻物を操るに従って、梅・躑躅(つつじ)・蔦(つた)が現れる。それぞれ、正月・春・夏・秋の四季の移り変わりを表わす。竹の表面は「たらし込み」の技法で質感が表現されている。宗達は以前、版画による料紙装飾で同様の竹をモティーフとしたが、版木を離すときに生じる金泥のムラの効果を、筆で描くときにも応用した。巻末に光悦の印章と、宗達の「伊年」の印章がある。 】(『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』)

(↓ 下図は、巻頭の「竹図」=部分図)

「本阿弥光悦」の「本阿弥」家は、刀剣の「磨ぎ・浄拭(ぬぐい)・鑑定(めきき)」を専門とする家柄である。そもそも、「本阿弥」の「阿弥」というのは、将軍家に仕えて芸能や美術などの特殊技能をつかさどった「同朋衆」が名のることが多かった。室町時代に活躍した「能阿弥・芸阿弥・相阿弥」など三阿弥と呼ばれる同朋たちは、足利将軍家で儀式の飾りつけのコーディネートや美術品の鑑定・管理などをこなし、新たな美術品を注文する際に意見を求められた家柄である。

その「同朋衆」の出の「本阿弥光悦」は、元和元年(一六一五)に徳川家康より鷹ケ峰(洛北)に広大な土地を与えられ、ここに様々な工芸に携わる職人たちと移り住んで芸術村を形成し、日本で最初の「アートディレクター」(総合芸術の演出家)兼「書家」(「寛永三筆」の一人)兼「蒔絵師」兼「陶工師」などの、当時の超一流の文化人ということになる。

もう一人の「俵屋宗達」は、光悦と縁戚関係にあるとも、本阿弥家と同じ小川町(上京区)の「蓮池家・喜多川家」出の「絵屋」(「俵屋」という屋号で「絵屋」=「屛風・掛幅のほか料紙装飾・扇絵・貝絵など、主に仕込み絵的な一種の既製品を制作・販売する」)を主宰していたともいわれているが、絵師としても法橋を授与されており、これまた、当時の超一流の文化人の一人であったのであろう。

ここで、この「四季草花下絵和歌巻」の宗達の印章の「伊年」は、宗達が主宰する「俵屋工房」(宗達を中心とする絵師・工匠等のグルーブ)の「ブランド」(他と区別できる特徴を持ち価値の高い製品)に押される印章と解せられているが、それと同じように、「法橋宗達」「宗達法橋」の署名も、「ブランド」(「俵屋工房・宗達工房」の「商標」)化されており、杓子定規に、「伊年」=「俵屋(宗達)工房」、「法橋宗達・宗達法橋」=「宗達」と、それらの物差しをもって、それらの区別をすること甚だ危険なことなのであろう。

それよりも、当時の超一流のアートディレクター兼書家の「本阿弥宗達」の「書」と、超一流の「絵屋」主宰者兼絵師の「俵屋宗達」との、その「コラボレーション」(合作・共同作業)の作品は、両者の、丁々発止とする個人作業の多い、いわゆる、「俵屋宗達画・本阿弥光悦書」とする方が、より分かり易い目安になるのかも知れない。

そして、「琳派」の立役者の尾形光琳は、この「俵屋宗達」から多くのものを学び、そして、その実弟の尾形乾山は、この「本阿弥光悦」から多くのものを学んでいて、そして、この「尾形光琳・乾山」が、安土桃山時代から江戸時代(前期)にかけての「本阿弥光悦・俵屋宗達」の、その「コラボレーション」(合作・共同作業)を引き継ぐこととなる。

【 本阿弥光悦 没年:寛永14.2.3(1637.2.27) 生年:永禄1(1558)

桃山時代から江戸初期の能書家,工芸家。刀剣の鑑定、とぎ、浄拭を家職とする京都の本阿弥家に生まれた。父は光二、母は妙秀。光悦の書は、中国宋代の能書張即之の書風の影響を受けた筆力の強さが特徴であるが、慶長期(1596~1615)には弾力に富んだ、筆線の太細・潤渇を誇張した装飾的な書風になり、元和~寛永期(1615~44)には筆線のふるえがみられ、古淡味を持つ書風へと変遷していった。近衛信尹、松花堂昭乗と共に「寛永の三筆」に数えられる。蒔絵や作陶にも非凡の才を発揮するほか,茶の湯もよくし,当代一流の文化人であった。元和1(1615)年、徳川家康から洛北鷹峰(京都市)の地を与えられ、一族、工匠と共に移住し、創作と風雅三昧の生活を送った。俵屋宗達の描いた金銀泥下絵の料紙や、木版の型文様を金銀泥ですりだした料紙に,詩歌集などを散らし書きした巻物をはじめ、多くの遺品を伝える。また典籍や謡本を、雲母ずりした料紙に光悦流の書を用いて印刷した嵯峨本の刊行なども知られ、光悦流は角倉素庵,烏丸光広など多くの追随者に受け継がれた。

(島谷弘幸)

出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について 】

【俵屋宗達(たわらやそうたつ)

生没年不詳。桃山から江戸初期の画家。出身・伝記はつまびらかでないが、およそ1600年(慶長5)ごろから1630年代にかけての活躍がうかがえる。一時「伊年(いねん)」印を用い、晩年は「対青」または「対青軒」印をもっぱらとした。京都の上層町衆(まちしゅう)の1人と思われ、公卿烏丸光広(くぎょうからすまみつひろ)や茶人千少庵(せんのしょうあん)、書・陶芸・漆芸家として名高い本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)らとの親密な交際が推定される。画業は、初め下絵や扇面画などの工芸的な仕事を主とした作画工房の絵屋(屋号「俵屋」)の主宰者であったと考えられる。1602年(慶長7)に一部修復された『平家納経』(国宝、広島・厳島(いつくしま)神社)の表紙・見返しの装飾は彼の早い時期の仕事とみられ、また15年(元和1)ごろまでは光悦書の色紙や和歌巻に金銀泥(きんぎんでい)の下絵を多く描いている。いずれも大柄の図様に金銀泥を駆使し、料紙装飾として画期的なものであるが、これらのうち『四季草花図和歌巻』(重文、東京・畠山(はたけやま)記念館)などには「伊年」の円印が押され、一時期この印を用いたことがわかる。一方、同印を押した類品はほかにも多種あり、宗達自身を含めたグループの印と解される。21年に再建された京都・養源院には松図襖(ふすま)、異獣図杉戸(ともに重文)の大作を制作し、30年(寛永7)には後水尾(ごみずのお)上皇の命により三双の金屏風(きんびょうぶ)を描き、また同年には宮中の『西行(さいぎょう)物語絵巻』を模写し、その奥書から当時すでに画家として高い地位の法橋(ほっきょう)であったことがわかる。法橋時代の宗達は屏風絵の制作に心血を注ぎ、『風神雷神図』(国宝、京都・建仁寺)をはじめ、『松島図』(ワシントン、フリーア美術館)、『関屋澪標(せきやみおつくし)図』(国宝、東京・静嘉堂(せいかどう))、『舞楽図』(重文、京都・醍醐(だいご)寺)などの傑作を残している。いずれも大胆な構図と金地に鮮麗な彩色を生かし、桃山障屏画(しょうへいが)にかわる新しい装飾画様式の確立が認められる。一方、水墨画は墨調の微妙な変化を尊んだ温雅な画風をもって、漢画のそれとは異なる日本的な墨画の世界を開いた。「伊年」印の『蓮池水禽(れんちすいきん)図』(国宝、京都国立博物館)や、『芦鴨図衝立(あしかもずついたて)』(重文、京都・醍醐寺)、『牛図』(重文、京都・頂妙寺)など優れた作品が少なくない。

町絵師としての自由な立場は、既成流派の形式にとらわれることなく、生き生きとした斬新(ざんしん)でユニークな造形を生み、色紙、巻子(かんす)(巻物)、扇面、障屏と各種の画面形式に応じた独特の構図と意匠をつくりだしている。また技法的にも「たらし込み」の手法を創案して滲(にじ)みをもった色面の多彩な変化によって新しい質感の表現を可能にした。画題のうえでは自然の花鳥、草花を描く一方、古典を顧みて物語絵に題材を求め、とくに古い絵巻などから図様を取り出して、自らの絵に蘇生(そせい)させる例はしばしばみられる。その画風も基本的には大和(やまと)絵の伝統に強く根ざすものであり、近世初期における大和絵の復興者としての名声が高い。

なお、宗達の周辺や後継には「伊年」印を用いた画風の追随者が多く輩出し、また江戸中期の尾形光琳(こうりん)は彼の芸術に深く傾倒してその様式を大成させている。宗達が創始し、光琳によって新展開されたこの装飾画の流れは一般に琳派または宗達光琳派とよばれ、江戸時代を通じて繁栄をみた。[村重 寧]

『橋本綾子・源豊宗執筆『日本美術絵画全集14 俵屋宗達』(1976・集英社) ▽山根有三著『日本の美術18 宗達と光琳』(1970・小学館) ▽水尾比呂志著『日本の美術18 宗達と光琳』(1980・平凡社) ▽仲町啓子著『名宝日本の美術19 光悦・宗達』(1983・小学館)』

[参照項目] | 障屏画 | 琳派 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 】

江戸絵画(「金」と「銀」と「墨」)の空間(その三) [金と銀と墨の空間]

(その三)尾形乾山の「四季花鳥図屏風」

尾形乾山筆「四季花鳥図屏風」六曲一双 右隻 五島美術館(大東急記念文庫)蔵

尾形乾山筆「四季花鳥図屏風」六曲一双 左隻 五島美術館(大東急記念文庫)蔵

(各隻とも、一四三・九×三二六・二㎝)

この乾山の「四季花鳥図屏風」は、いわゆる、金屏風でも銀屏風でもない。また、墨一色の墨画に因るものではない。若干の着色を施した彩色画の屏風ということになろう。

そして、金屏風・銀屏風を「ハレ」(晴れ・非日常)の空間、墨画屏風を「ケ」(褻・日常)の空間とすると、彩色画屏風は、その中間でというようなことになろう。

さらに、「金・銀」は、薄く伸ばした「箔」(金箔・銀箔)と、その「箔」を粉状にしたものの「泥」(金泥・銀泥)とがある。この乾山の「四季花鳥図屏風」には、例えば、「右隻」の「第五・六扇(面)」の三匹の白鷺の下に、「金泥」で山影のようなものが描かれ、「右隻」「左隻」とも、その背景に、胡粉(白)の霞・靄のようなものと相俟って、流れるような大気を金泥で表現している。

この「金泥・銀泥」を駆使して「文字や書物を飾る『金銀泥絵の下絵』」の世界を切り拓いたのが、俵屋宗達で、その宗達下絵(金銀泥)に、本阿弥光悦が「書」(墨)で応え、その「書と絵との絶妙なハーモニー」(光悦と宗達の共同作業)が、いわゆる、「琳派」の源流ということになろう。

俵屋宗達画 本阿弥光悦書 「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」(部分図) 紙本金銀泥

三四×一四六〇㎝ 京都国立博物館蔵 重要文化財

【光悦・宗達合作による最高傑作。全長一四・六mにわたって、岸辺を飛び立ち、海を越え、対岸にたどり着くまでの鶴の群れの旅が描かれている。ゆったりとした筆さばきで描かれた鶴の飛翔は、まるで映画を見るようで、ここに全図を紹介できないのが残念だ。ふつう銀泥(ぎんでい)は歳月を経ると黒く変色してしまうのだが、第二次大戦後に発見されたこの和歌巻の場合は、描かれた当時の輝きを奇跡的に保っている。抑揚に富み、緩急自在な光悦の書は、下絵のリズムの強弱にあわせて絶妙に配されている。しかも構図と少しずらすことで、画面の奥行きを増す効果も果たす。下図は巻頭の岸辺にたたずむ鶴の群れ、上図は巻半ば過ぎの、海上を飛翔する姿。二人の天才がこの競演を心から楽しんでいたことが伝わってくる。 】『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』

(↓ 下図は「巻頭の岸辺にたたずむ鶴の群れ」)

この宗達・光悦合作の「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」が、「全長一四・六mにわたって、岸辺を飛び立ち、海を越え、対岸にたどり着くまでの鶴の群れの旅が描かれている」とするならば、冒頭の乾山の「四季花鳥図屏風」は、「六曲一双(各隻とも横=三二六・二㎝)の、光悦の本阿弥家とも縁戚関係にある京都有数の名家、雁金屋を屋号とする尾形家の三男として生を享けた乾山の、その八十一年の生涯を描いた」ものとして鑑賞することも可能であろう。

そのような鑑賞視点から、下記のアドレスで、次のように記したことを、ここに再掲をして置きたい。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/

【(再掲)

「右隻」の「第一扇(面)~第四扇(面)」に描かれた「(異様に)臥しなびく柳」の風情は、『源氏物語(宇治十帖)』の「浮舟」を抱きかかえる「匂宮」などの風情ではなく、没落して行く、光琳・乾山の生家の「雁金屋」を象徴するものとの見方も出来よう。そして、その柳のたもとの二羽の白鷺は、光琳・乾山の父(宗権)と母(乾山が十四歳の時に死別)ということになる。

とすると、この「右隻」の「第五扇(面)と第六扇(面)」の三匹の空飛ぶ白鷺は、「雁金屋」の「長男(藤三郎)・次男(市之亟=光琳)・三男(権平=乾山)」ということになる。

この長男(藤三郎)は、放蕩者で勘当されていたが、一度は家業を引き継ぎ、最期は江戸で亡くなっている。次男(市之亟=光琳)もまた、派手好きで、さながら西鶴の『好色一代男』の世之助の如き一面があり、この長男と次男とで、「雁金屋」の身代を潰したといっても良いのかも知れない。

光琳(次男・市之亟)もまた、一時、江戸に出たが、京に再帰して、画家としては大成したが、「光琳と乾山」(『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』)などの光琳像というのは、「日本にまったく珍しい超東洋的な、欲望と執念と行動欲とのおそろしく強く激しい性格であった」と、凡そ天才肌の非常識人の典型的な指摘もなされている。

(中略)

「右隻」の「柳」(春)に対する「左隻」の紅葉する「楓」周辺の白鷺は、もう既に鬼籍に入っている、乾山の「父・母」、そして、「二人の兄(長男と次男・光琳)」と「四人の妹」たちと解することも可能であろう。そして、この紅葉する楓は、死期を悟った乾山その人ということになろう。

そして、この六曲一双の「十二画面(扇)」の「絵巻物」と解すると、この「紅葉する楓」の、最終章(「左隻」の「第六扇(面)」)の「芦」は、雪を被った枯れ芦の光景のようで、それは、下記のアドレスに出て来る「たち残す 錦いくむら 秋萩の 花におくある 宮きのゝ原」(三条西実隆)の、その「宮城野ゝ原」ということになろう。】

また、そのアドレスの最後に、「江戸琳派」の創始者・酒井抱一の、次の『乾山遺墨』の「跋文」を掲載したが、その冒頭の「緒方(尾形)流」の「緒方流」の名称こそ、今に轟く「琳派」名称の源流ということになろう。

(再掲)『乾山遺墨(酒井抱一「跋文」)』

余緒方流の画を学ふ事久しと雖更其

意を得す光琳乾山一双の名家にして

世に知る處なりある年洛の妙顕寺

中本行院に光琳の墓有るを聞其跡

を尋るに墓石倒虧(キ)予いさゝか作をこし

て題字をなし其しるし迄に建其

頃乾山の墓碑をも尋るに其處を知

ものなし年を重京師の人に問と雖

さらにしらす此年十月不計して古筆

了伴か茶席に招れて其話を聞く

深省か墳墓予棲草菴のかたわら叡麓

の善養寺に有とゆふ日を侍すして行見

にそのことの如し塵を拂水をそゝき香

花をなし禮拝して草菴に帰その

遺墨を写しし置るを文庫のうちより

撰出して一小冊となし緒方流の餘光

をあらはし追福の心をなさんとす干時

文政六年発未十月乾山歳八十一没

てより此年又八十有一年なるも

又奇なり

於叡麓雨華葊抱一採筆

【 尾形乾山(おがたけんざん) 没年:寛保3.6.2(1743.7.22) 生年:寛文3(1663)

野々村仁清と並ぶ江戸中期の京焼の代表的名工,画家。江戸大奥や東福門院などの御用を勤めた京都第一流の呉服商雁金屋尾形宗謙の3男。次兄には尾形光琳がいる。曾祖父道柏の妻は本阿弥光悦の姉で、祖父宗柏が鷹ケ峯の光悦村に居を構えていたように、光悦との繋がりも強い。初名は権平、のちに深省と改名,諱は惟允,扶陸とも称し、習静堂、尚古斎、陶隠、霊海、逃禅、紫翠、伝陸などと号した。乾山はもと京都鳴滝泉谷に開いた窯名であるが、のちに号としても用いた。本阿弥光甫から光悦以来の楽焼の陶技を伝授されたとの伝えもあるが(佐原鞠塢『梅屋日記』)、元禄2(1689)年、洛北御室仁和寺の門前双ケ岡の麓に居を構え習静堂と号し、このころから御室窯にいた野々村仁清のもとで陶技を学んだ。元禄12年8月に2代仁清から正式に陶法を伝授され、二条家から拝領した鳴滝泉谷に居を移し尚古斎と号し、仁和寺からの許可を得て窯を開き、この地が京都の西北,乾の方角に位置するところから作品に「乾山」の銘を記した。 乾山窯には押小路焼の陶工孫兵衛が細工人として参加しており、押小路焼の交趾釉法と仁清伝授の釉法とを合わせながら、白化粧と釉下色絵などに代表される乾山窯独特の釉法が確立されていった。作品は「最初之絵ハ皆々光琳自筆」(『陶磁製方』)とあるように兄光琳が絵付し、乾山が作陶と画賛をする合作が主体で、この時代の作品が鳴滝乾山と呼ばれる。正徳2(1712)年洛中の二条丁字屋町に移り,窯は共同窯を使い、独自の意匠による食器類を作り出し、乾山焼の名は広く知られるようになった。享保年間(1716~36)のなかごろには江戸へ下向し、輪王寺宮公寛法親王の知遇を得て入谷に住み作陶を行い、この時期の作品は入谷乾山と呼ばれる。元文2(1737)年には下野国(栃木県)佐野に招かれて作陶を行い、この時期の作品は佐野乾山と呼ばれる。関東時代には絵画制作にも力を注ぎ、また、元文2年、江戸で『陶工必用、佐野で『陶磁製方』というふたつの陶法伝書を著している。<参考文献>小林太市郎『乾山』、五島美術館『乾山の陶芸 図録編』 (伊藤嘉章) 出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について 】

尾形乾山筆「四季花鳥図屏風」六曲一双 右隻 五島美術館(大東急記念文庫)蔵

尾形乾山筆「四季花鳥図屏風」六曲一双 左隻 五島美術館(大東急記念文庫)蔵

(各隻とも、一四三・九×三二六・二㎝)

この乾山の「四季花鳥図屏風」は、いわゆる、金屏風でも銀屏風でもない。また、墨一色の墨画に因るものではない。若干の着色を施した彩色画の屏風ということになろう。

そして、金屏風・銀屏風を「ハレ」(晴れ・非日常)の空間、墨画屏風を「ケ」(褻・日常)の空間とすると、彩色画屏風は、その中間でというようなことになろう。

さらに、「金・銀」は、薄く伸ばした「箔」(金箔・銀箔)と、その「箔」を粉状にしたものの「泥」(金泥・銀泥)とがある。この乾山の「四季花鳥図屏風」には、例えば、「右隻」の「第五・六扇(面)」の三匹の白鷺の下に、「金泥」で山影のようなものが描かれ、「右隻」「左隻」とも、その背景に、胡粉(白)の霞・靄のようなものと相俟って、流れるような大気を金泥で表現している。

この「金泥・銀泥」を駆使して「文字や書物を飾る『金銀泥絵の下絵』」の世界を切り拓いたのが、俵屋宗達で、その宗達下絵(金銀泥)に、本阿弥光悦が「書」(墨)で応え、その「書と絵との絶妙なハーモニー」(光悦と宗達の共同作業)が、いわゆる、「琳派」の源流ということになろう。

俵屋宗達画 本阿弥光悦書 「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」(部分図) 紙本金銀泥

三四×一四六〇㎝ 京都国立博物館蔵 重要文化財

【光悦・宗達合作による最高傑作。全長一四・六mにわたって、岸辺を飛び立ち、海を越え、対岸にたどり着くまでの鶴の群れの旅が描かれている。ゆったりとした筆さばきで描かれた鶴の飛翔は、まるで映画を見るようで、ここに全図を紹介できないのが残念だ。ふつう銀泥(ぎんでい)は歳月を経ると黒く変色してしまうのだが、第二次大戦後に発見されたこの和歌巻の場合は、描かれた当時の輝きを奇跡的に保っている。抑揚に富み、緩急自在な光悦の書は、下絵のリズムの強弱にあわせて絶妙に配されている。しかも構図と少しずらすことで、画面の奥行きを増す効果も果たす。下図は巻頭の岸辺にたたずむ鶴の群れ、上図は巻半ば過ぎの、海上を飛翔する姿。二人の天才がこの競演を心から楽しんでいたことが伝わってくる。 】『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』

(↓ 下図は「巻頭の岸辺にたたずむ鶴の群れ」)

この宗達・光悦合作の「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」が、「全長一四・六mにわたって、岸辺を飛び立ち、海を越え、対岸にたどり着くまでの鶴の群れの旅が描かれている」とするならば、冒頭の乾山の「四季花鳥図屏風」は、「六曲一双(各隻とも横=三二六・二㎝)の、光悦の本阿弥家とも縁戚関係にある京都有数の名家、雁金屋を屋号とする尾形家の三男として生を享けた乾山の、その八十一年の生涯を描いた」ものとして鑑賞することも可能であろう。

そのような鑑賞視点から、下記のアドレスで、次のように記したことを、ここに再掲をして置きたい。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/

【(再掲)

「右隻」の「第一扇(面)~第四扇(面)」に描かれた「(異様に)臥しなびく柳」の風情は、『源氏物語(宇治十帖)』の「浮舟」を抱きかかえる「匂宮」などの風情ではなく、没落して行く、光琳・乾山の生家の「雁金屋」を象徴するものとの見方も出来よう。そして、その柳のたもとの二羽の白鷺は、光琳・乾山の父(宗権)と母(乾山が十四歳の時に死別)ということになる。

とすると、この「右隻」の「第五扇(面)と第六扇(面)」の三匹の空飛ぶ白鷺は、「雁金屋」の「長男(藤三郎)・次男(市之亟=光琳)・三男(権平=乾山)」ということになる。

この長男(藤三郎)は、放蕩者で勘当されていたが、一度は家業を引き継ぎ、最期は江戸で亡くなっている。次男(市之亟=光琳)もまた、派手好きで、さながら西鶴の『好色一代男』の世之助の如き一面があり、この長男と次男とで、「雁金屋」の身代を潰したといっても良いのかも知れない。

光琳(次男・市之亟)もまた、一時、江戸に出たが、京に再帰して、画家としては大成したが、「光琳と乾山」(『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』)などの光琳像というのは、「日本にまったく珍しい超東洋的な、欲望と執念と行動欲とのおそろしく強く激しい性格であった」と、凡そ天才肌の非常識人の典型的な指摘もなされている。

(中略)

「右隻」の「柳」(春)に対する「左隻」の紅葉する「楓」周辺の白鷺は、もう既に鬼籍に入っている、乾山の「父・母」、そして、「二人の兄(長男と次男・光琳)」と「四人の妹」たちと解することも可能であろう。そして、この紅葉する楓は、死期を悟った乾山その人ということになろう。

そして、この六曲一双の「十二画面(扇)」の「絵巻物」と解すると、この「紅葉する楓」の、最終章(「左隻」の「第六扇(面)」)の「芦」は、雪を被った枯れ芦の光景のようで、それは、下記のアドレスに出て来る「たち残す 錦いくむら 秋萩の 花におくある 宮きのゝ原」(三条西実隆)の、その「宮城野ゝ原」ということになろう。】

また、そのアドレスの最後に、「江戸琳派」の創始者・酒井抱一の、次の『乾山遺墨』の「跋文」を掲載したが、その冒頭の「緒方(尾形)流」の「緒方流」の名称こそ、今に轟く「琳派」名称の源流ということになろう。

(再掲)『乾山遺墨(酒井抱一「跋文」)』

余緒方流の画を学ふ事久しと雖更其

意を得す光琳乾山一双の名家にして

世に知る處なりある年洛の妙顕寺

中本行院に光琳の墓有るを聞其跡

を尋るに墓石倒虧(キ)予いさゝか作をこし

て題字をなし其しるし迄に建其

頃乾山の墓碑をも尋るに其處を知

ものなし年を重京師の人に問と雖

さらにしらす此年十月不計して古筆

了伴か茶席に招れて其話を聞く

深省か墳墓予棲草菴のかたわら叡麓

の善養寺に有とゆふ日を侍すして行見

にそのことの如し塵を拂水をそゝき香

花をなし禮拝して草菴に帰その

遺墨を写しし置るを文庫のうちより

撰出して一小冊となし緒方流の餘光

をあらはし追福の心をなさんとす干時

文政六年発未十月乾山歳八十一没

てより此年又八十有一年なるも

又奇なり

於叡麓雨華葊抱一採筆

【 尾形乾山(おがたけんざん) 没年:寛保3.6.2(1743.7.22) 生年:寛文3(1663)

野々村仁清と並ぶ江戸中期の京焼の代表的名工,画家。江戸大奥や東福門院などの御用を勤めた京都第一流の呉服商雁金屋尾形宗謙の3男。次兄には尾形光琳がいる。曾祖父道柏の妻は本阿弥光悦の姉で、祖父宗柏が鷹ケ峯の光悦村に居を構えていたように、光悦との繋がりも強い。初名は権平、のちに深省と改名,諱は惟允,扶陸とも称し、習静堂、尚古斎、陶隠、霊海、逃禅、紫翠、伝陸などと号した。乾山はもと京都鳴滝泉谷に開いた窯名であるが、のちに号としても用いた。本阿弥光甫から光悦以来の楽焼の陶技を伝授されたとの伝えもあるが(佐原鞠塢『梅屋日記』)、元禄2(1689)年、洛北御室仁和寺の門前双ケ岡の麓に居を構え習静堂と号し、このころから御室窯にいた野々村仁清のもとで陶技を学んだ。元禄12年8月に2代仁清から正式に陶法を伝授され、二条家から拝領した鳴滝泉谷に居を移し尚古斎と号し、仁和寺からの許可を得て窯を開き、この地が京都の西北,乾の方角に位置するところから作品に「乾山」の銘を記した。 乾山窯には押小路焼の陶工孫兵衛が細工人として参加しており、押小路焼の交趾釉法と仁清伝授の釉法とを合わせながら、白化粧と釉下色絵などに代表される乾山窯独特の釉法が確立されていった。作品は「最初之絵ハ皆々光琳自筆」(『陶磁製方』)とあるように兄光琳が絵付し、乾山が作陶と画賛をする合作が主体で、この時代の作品が鳴滝乾山と呼ばれる。正徳2(1712)年洛中の二条丁字屋町に移り,窯は共同窯を使い、独自の意匠による食器類を作り出し、乾山焼の名は広く知られるようになった。享保年間(1716~36)のなかごろには江戸へ下向し、輪王寺宮公寛法親王の知遇を得て入谷に住み作陶を行い、この時期の作品は入谷乾山と呼ばれる。元文2(1737)年には下野国(栃木県)佐野に招かれて作陶を行い、この時期の作品は佐野乾山と呼ばれる。関東時代には絵画制作にも力を注ぎ、また、元文2年、江戸で『陶工必用、佐野で『陶磁製方』というふたつの陶法伝書を著している。<参考文献>小林太市郎『乾山』、五島美術館『乾山の陶芸 図録編』 (伊藤嘉章) 出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について 】

江戸絵画(「金」と「銀」と「墨」)の空間(その二) [金と銀と墨の空間]

(その二)山口素絢の「夏冬白鷺図屏風」

山口素絢「夏冬白鷺図屏風」 六曲一双(右隻) 紙本銀地墨画

山口素絢「夏冬白鷺図屏風」 六曲一双(左隻) 紙本銀地墨画 各一五五・三×三五四・三cm 「プライスコレクション」蔵(「夏のシラサギ、冬のシラサギ」)

【 総銀地に墨で、右隻には夏の、左隻には冬のシラサギを配した景が描かれています。水辺で遊ぶシラサギの一方で、雪のつもった木の上で身を寄せ合うシラサギの寒そうなこと! 水辺の涼しさ、雪のなかの凍えるような寒さを銀箔地が際だたせています。また、特に左隻には夜の景を表したものとも考えられています。なお、この作品は、もとは両面に絵が描かれた屏風の裏面だったと思われます。なぜなら、両端の扇(パネル)がやや変色しており、これは折りたたんだ時に外側に露出するためと考えられるからです。 】

(『若冲が来てくれました プライスコレクション 江戸絵画の美と生命』所収「作品解説(紺野朋子稿)」)

山口素絢「夏冬白鷺図屏風」(右隻)→四扇・五扇(部分図・拡大図)

山口素絢「夏冬白鷺図屏風」(左隻)→ 四扇・五扇(部分図・拡大図)

一 山口素絢(そけん)は、京都の生まれ、円山応挙の高弟で、応門十哲の一人である。

応挙門の源琦が「唐(から)美人画」の名手とすると、素絢は「倭(やまと)美人画」の名手として知られている。

二 上記の「作品解説」の、「特に左隻には夜の景を表したものとも考えられています。なお、この作品は、もとは両面に絵が描かれた屏風の裏面だったと思われます。なぜなら、両端の扇(パネル)がやや変色しており、これは折りたたんだ時に外側に露出するためと考えられるからです」のとおり、もともとは「六曲一双」の屏風絵ではなく、「六曲一隻」の「表と裏」の屏風絵ということになる。

三 この「表と裏」の屏風絵で、「表」を「金=ゴールド」、そして、「裏」を「銀=シルバー」の世界での代表的な作品が、「表(金=ゴールド)=風神雷神図(尾形光琳)」・「裏(銀=シルバー)=夏秋草図(酒井抱一)」であった。

四 その江戸琳派の創始者・酒井抱一が切り拓いた「表=金・コールド」と「裏=銀・シルバー」との対比の世界を、その抱一の高弟・池田孤邨は、「表(金=ゴールド)=紅葉に流水図(装飾画)」、そして、「裏(銀=シルバー)=山水図(水墨画・文人画)」の世界へと転換させたのであった。

五 これらの屏風の「表」と「裏」との対比は、「逆さ屏風」(屏風の「天」と「地」を逆転させて立てる=葬礼)に通ずる「様(さま)こと屏風」(表裏を反転させる)を意図したものと換言して差し支えなかろう。

六 この「様こと屏風」の観点から、「金=ゴールド」を「華やぎ・表・日・昼・婚礼」の世界とすると、「銀=シルバー」は、「翳り・裏・月・夜・葬礼」の世界ということになる。

七 しかし、冒頭の素絢の「夏冬白鷺図屏風」は、「表」も「裏」も「銀(シルバー)」の世界で、その「表」に「夏・昼・動の白鷺」、そして、「裏」に「冬・夜・静の白鷺」を描いている。この「銀(シルバー)」の「六曲一双」又は「六曲一隻(裏・表)」というのは、

「金(ゴールド)」のそれらに比すると、その作品例は極めて少ない。

八 それは、冒頭の「夏冬白鷺図屏風」を見ても、「銀(シルバー)」は、長い年月に酸化して黒色に変化するという特性があり、この「銀(シルバー)」を「墨」だけで、その作者の意図する「主題」を描くということは、容易ならざるものがあろう。

九 この作品が、「六曲一隻(裏・表)」の屏風絵とすると、その空間を飾ったのは、昼(表)と夜(裏)との使い分けであったのであろうか。しかし、表も裏も、総銀地ということになると、その場面転換の妙は、これまた、容易ならざるものがあろう。

十 いずれにしろ、「六曲一双」の「総銀地(シルバー)」の、応挙門・山口素絢の、この作品は、特筆に値するという雰囲気が伝わってくる。

【 山口素絢(やまぐちそけん) 1759‐1818(宝暦9‐文政1)

江戸後期の円山派画家。通称は武次郎,字は伯後,山斎と号す。京都の人。円山応挙に画技を学び,1795年(寛政7)師に従って香住の大乗寺障壁画制作に参加する。1813年(文化10)版の《平安人物志》により,そのころ祇園袋町に住していたことがわかる。人物画をよくして時様の和美人を得意とし,同門源琦の唐美人と併称された。著書に《倭人物画譜》,代表作に《草花図襖》(根津美術館)などがある。素岳はその子。(河野元昭稿) 】(『世界大百科事典 第2版』)

山口素絢「夏冬白鷺図屏風」 六曲一双(右隻) 紙本銀地墨画

山口素絢「夏冬白鷺図屏風」 六曲一双(左隻) 紙本銀地墨画 各一五五・三×三五四・三cm 「プライスコレクション」蔵(「夏のシラサギ、冬のシラサギ」)

【 総銀地に墨で、右隻には夏の、左隻には冬のシラサギを配した景が描かれています。水辺で遊ぶシラサギの一方で、雪のつもった木の上で身を寄せ合うシラサギの寒そうなこと! 水辺の涼しさ、雪のなかの凍えるような寒さを銀箔地が際だたせています。また、特に左隻には夜の景を表したものとも考えられています。なお、この作品は、もとは両面に絵が描かれた屏風の裏面だったと思われます。なぜなら、両端の扇(パネル)がやや変色しており、これは折りたたんだ時に外側に露出するためと考えられるからです。 】

(『若冲が来てくれました プライスコレクション 江戸絵画の美と生命』所収「作品解説(紺野朋子稿)」)

山口素絢「夏冬白鷺図屏風」(右隻)→四扇・五扇(部分図・拡大図)

山口素絢「夏冬白鷺図屏風」(左隻)→ 四扇・五扇(部分図・拡大図)

一 山口素絢(そけん)は、京都の生まれ、円山応挙の高弟で、応門十哲の一人である。

応挙門の源琦が「唐(から)美人画」の名手とすると、素絢は「倭(やまと)美人画」の名手として知られている。

二 上記の「作品解説」の、「特に左隻には夜の景を表したものとも考えられています。なお、この作品は、もとは両面に絵が描かれた屏風の裏面だったと思われます。なぜなら、両端の扇(パネル)がやや変色しており、これは折りたたんだ時に外側に露出するためと考えられるからです」のとおり、もともとは「六曲一双」の屏風絵ではなく、「六曲一隻」の「表と裏」の屏風絵ということになる。

三 この「表と裏」の屏風絵で、「表」を「金=ゴールド」、そして、「裏」を「銀=シルバー」の世界での代表的な作品が、「表(金=ゴールド)=風神雷神図(尾形光琳)」・「裏(銀=シルバー)=夏秋草図(酒井抱一)」であった。

四 その江戸琳派の創始者・酒井抱一が切り拓いた「表=金・コールド」と「裏=銀・シルバー」との対比の世界を、その抱一の高弟・池田孤邨は、「表(金=ゴールド)=紅葉に流水図(装飾画)」、そして、「裏(銀=シルバー)=山水図(水墨画・文人画)」の世界へと転換させたのであった。

五 これらの屏風の「表」と「裏」との対比は、「逆さ屏風」(屏風の「天」と「地」を逆転させて立てる=葬礼)に通ずる「様(さま)こと屏風」(表裏を反転させる)を意図したものと換言して差し支えなかろう。

六 この「様こと屏風」の観点から、「金=ゴールド」を「華やぎ・表・日・昼・婚礼」の世界とすると、「銀=シルバー」は、「翳り・裏・月・夜・葬礼」の世界ということになる。

七 しかし、冒頭の素絢の「夏冬白鷺図屏風」は、「表」も「裏」も「銀(シルバー)」の世界で、その「表」に「夏・昼・動の白鷺」、そして、「裏」に「冬・夜・静の白鷺」を描いている。この「銀(シルバー)」の「六曲一双」又は「六曲一隻(裏・表)」というのは、

「金(ゴールド)」のそれらに比すると、その作品例は極めて少ない。

八 それは、冒頭の「夏冬白鷺図屏風」を見ても、「銀(シルバー)」は、長い年月に酸化して黒色に変化するという特性があり、この「銀(シルバー)」を「墨」だけで、その作者の意図する「主題」を描くということは、容易ならざるものがあろう。

九 この作品が、「六曲一隻(裏・表)」の屏風絵とすると、その空間を飾ったのは、昼(表)と夜(裏)との使い分けであったのであろうか。しかし、表も裏も、総銀地ということになると、その場面転換の妙は、これまた、容易ならざるものがあろう。

十 いずれにしろ、「六曲一双」の「総銀地(シルバー)」の、応挙門・山口素絢の、この作品は、特筆に値するという雰囲気が伝わってくる。

【 山口素絢(やまぐちそけん) 1759‐1818(宝暦9‐文政1)

江戸後期の円山派画家。通称は武次郎,字は伯後,山斎と号す。京都の人。円山応挙に画技を学び,1795年(寛政7)師に従って香住の大乗寺障壁画制作に参加する。1813年(文化10)版の《平安人物志》により,そのころ祇園袋町に住していたことがわかる。人物画をよくして時様の和美人を得意とし,同門源琦の唐美人と併称された。著書に《倭人物画譜》,代表作に《草花図襖》(根津美術館)などがある。素岳はその子。(河野元昭稿) 】(『世界大百科事典 第2版』)

「光琳・乾山そして蕪村」周辺覚書(その二十六ー二) [光琳・乾山・蕪村]

その二十六の二 乾山の「四季花鳥図屏風」(その二)(その一の続き=「長文」の関係で表示出来ないので、分割アップ) → 画像かフォントの違いなどによって、「全体が反映されない」ようである。以下のアドレスで、まだ、全体は反映していないが、画像(艶隠者)とその後半は見られる。

↓

https://nangouan.blog.so-net.ne.jp/2018-07-05

(下記で、後半部分が「全部反映」しているかも知れない。原因は(二)と[二]の不揃いによるのかも?)

↓

㈡ 「椎本」に、

河ぞひの柳のおきふしなびく水のかげなど、おろかならずををかしきをといい、あるひは「浮舟」に、

いとをかしく……なびきたるを、いと限りなうらうたしとみ給り……、心ぼそくおぼえて、つと附きて抱かれたるを4、いとらうたしとおぼす

ということばがそこに自ら想いおこされる。(p190)

㈢ 乾山はつねに柳を女とみたので、(前に述べたように)好んで濃艶な柳の絵を描き、そ

れにたとえば左のような歌を賛している。

露けさもありぬ柳の朝ねがみ

人にもがなや春の面かげ

また左方の楓の紅葉の梢は気高くろうろうしいのに対して、腰は萩すすきをまつわせて愛嬌づいた姿は、おのづから大君と中君との対照をあらわし、「総角」にこの姉妹を詠んだ薫中納言の歌を想わせる。

秋のけしきもしらづがほに あおき枝の

かたえはいとこく紅葉したるを

おなじえをわきてそめける山ひめに

いづれかふかき色ととはゞや

すなわちこの絵の楓の紅葉はその梢と腰とに、気高く勝気な姉君と、花やかになまめかしい妹君との二人の姿をほうふつとして示している。(p190-191)

㈣ それはいずれにしても、『源氏』にあやしくこまやかに展開されたような王朝の情痴の世界を、ただの男女の姿で描くと平凡になり弱くなる。乾山はそれを木草の花にうつしてあらわすことにより、人の男女の情痴を山河の草木に、ひいては全自然に瀰漫(びまん)させて夢幻化し、一種はなやかに幽玄な想観を美しく展開している。すなわち優婉を壮麗にし、柔弱と剛健とをあわせ、婦女の私語のうちに山水の説法を聴こうとする彼の生涯の課題を、その死の直前にいたって、芸術の創作のうちについに燦然と実現したのである。(p192)

㈤ さて柳の根もとにひとり淋しく立ってつれをもとめる白鷺、それは浮舟の心霊のすがたにちがいない。とすれば左の空からそれを誘いにくる三羽の白鷺は、薫のそれまた父宮や大君のそれであろうか。まえの二羽には父宮と大君と心の霊の姿があり、あとの一羽は薫の心であるとしてもよい。とすれば、おもだかの花の中に立って己れも救いを求めるような一羽は、あるいは乾山じしんのやがて解脱する心霊かもしれぬ。六月に花咲くおもだかの中に立ってひとり空を眺めるこの鷺は、あたかも六月三日にこの世を去った乾山のすがたとして実にふさわしい。とすれば左隻の右端(注・左端?)、美しく咲きみだれた萩や菊の中にたのしく休らう四・五匹の鷺は、すでに清浄の楽土に安住した宇治君や大君であり、また乾山の父母や愛人たちであるかも知れぬ。(p193)

㈥ 文章に巧みな者が己れの感慨を文字に書くように、画家はそれを絵に描く。されば絶筆とも遺言ともいうべきこの絵において、乾山が宇治十帖を描くとともに、それに託して、そこに彼じしんの姿とまた忘れえぬ人々のそれを描きあらわしたことは決してふしぎではない。かえってもう死ぬまぎわになって、ただ単に、なんの感動も追想もない花鳥画をいとも冷静に描いていたということのほうがよほどおかしい。よく見ると、この絵はたしかにこの世にたいする彼のわかれの絵であることがわかる。かれの解脱をこまやかに象徴することがわかる。(p193-194)

十三 これらの「乾山の象徴論―楓柳芦屏風」(『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』)の鑑賞視点というのは、その「解説(「小林太市郎先生における光琳・乾山と私」・山根有三稿)」のとおり、「小林教授は、つねに作品の内面を読む人であり、もっぱら芸術の本質を説く芸術学者」的な面が濃厚で、「『欲望の造形』『魂魄』の理論による絵の読みこみが目立ち」過ぎるという「不如意」な面を内包しているのかも知れない。それらを踏まえながら、「その絶筆とも遺言ともいうべき」、この作品(「四季花鳥図屏風」)の鑑賞視点などを記して置きたい。

㈠ 「右隻」の「第一扇(面)~第四扇(面)」に描かれた「(異様に)臥しなびく柳」の風情は、『源氏物語(宇治十帖)』の「浮舟」を抱きかかえる「匂宮」などの風情ではなく、没落して行く、光琳・乾山の生家の「雁金屋」を象徴するものとの見方も出来よう。そして、その柳のたもとの二羽の白鷺は、光琳・乾山の父(宗権)と母(乾山が十四歳の時に死別)ということになる。

㈡ とすると、この「右隻」の「第五扇(面)と第六扇(面)」の三匹の空飛ぶ白鷺は、「雁金屋」の「長男(藤三郎)・次男(市之亟=光琳)・三男(権平=乾山)」ということになる。

この長男(藤三郎)は、放蕩者で勘当されていたが、一度は家業を引き継ぎ、最期は江戸で亡くなっている。次男(市之亟=光琳)もまた、派手好きで、さながら西鶴の『好色一代男』の世之助の如き一面があり、この長男と次男とで、「雁金屋」の身代を潰したといっても良いのかも知れない。光琳(次男・市之亟)もまた、一時、江戸に出たが、京に再帰して、画家としては大成したが、「光琳と乾山」(『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』)などの光琳像というのは、「日本にまったく珍しい超東洋的な、欲望と執念と行動欲とのおそろしく強く激しい性格であった」と、凡そ天才肌の非常識人の典型的な指摘もなされている。

㈢ そして、乾山については、「習静堂の艶(やさ)縁者」(『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』所収)との指摘もなされている。

『扶桑近代艶(やさ)隠者(第三巻)』(西鷺軒橋泉 [作] ; 西鶴 [序・画])所収「嵯峨の風流男(やさおとこ)」

↑

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he13/he13_03265/he13_03265_0003/he13_03265_0003.html

↓

上記の西鶴の「嵯峨の風流男(やさおとこ)」は、乾山をモデルにしていて、若くして隠遁者(隠者)として、俗世間との縁を断ち切る生活に入るが、それは、一見、「ストイック」(禁欲的に自己を律する姿勢)的に見られるが、その本質は、それに甘んじている、一種の「エピキュリアン」(享楽主義者)的な面が濃厚であるというのである。

それを図解した挿絵が、上記のもので、左側の女性に囲まれて遊興三昧の男が、光琳をモデルした男、それを見ていて、その中には足を踏み入れない右側の人物が乾山をモデルにしている「嵯峨の風流男(やさおとこ)」、すなわち、「艶(やさ)隠者」乾山、その人という見方である。

㈣ しかし、これは、『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』での、一つの問題提示的な見方であって、冒頭の「四季花鳥図屏風」は、その「霊海」(乾山の禅号)などからして、「艶(やさ)隠者」という世界のものではなく、「黄檗宗の修業僧・(霊海)乾山」の世界のものということについては、下記のアドレスなどで触れて来た。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-13

㈤ さらに、乾山の最期についての、今に、「乾山一世・尾形乾山」、そして、「光琳二世・尾形乾山」の名をとどめているのに比して、全くの、下記のアドレスで紹介した、「乾山の縁故者は皆無であった」ということは、壮絶な、「黄檗宗の修業僧・(霊海)乾山」の最期であったことは、特記をして置きたい。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-16

↓

(再掲)

乾山の最期については、いずれの年譜関係も、「寛保三年(一七四三)六月二日、乾山没(享年八十一)」程度で、詳しいことは分からない。これらの年譜の基になっているのは、次の寛永寺の坊官日記の「上野奥御用人中寛保度御日記」(寛保三年六月二日の項)に因っている。

【 乾山深省事先頃より相煩ひ候処 養生相叶はず今朝(六月二日)死亡の旨 進藤周防守方へ兼而心安く致候に付 深省懇意の医師罷越物語申候 無縁の者にて 取仕廻等の儀仕遣はし候者もこれ無く 深省まかり在候 地主次郎兵衛と申者世話致し遣はし候得共 軽きものにつき難儀いたし候由 就而者何卒取仕廻まかりなり候程の 御了簡なされ遣され下され候様に仕つり度由 周防守より左衛門へ申聞候に付 坊官中迄申入候処 何れも相談これあり 御先代御不便にも思召候者の儀不便の事にも候間 仕廻ひ入用金一両下され然るべく候無縁の者の儀に候間 幸ひ周防守世話これあり候につき 周防守より次郎兵衛へ右之段申聞く 尤も吃度御上より下され候とこれ無く、役人中了簡をもつて下され候間 相応に取仕廻ひ遣はし候様に申聞様 周防守へ坊官中申聞られ 金子相渡し 深省事当地に寺もこれ無く候につき 坂本善養寺へ相頼み葬り候由 無縁の者の儀不便の事に候間 右の趣き善養寺へ申談じ 過去帳に記置 同忘年忌回向致し遣はし候様申聞 金一両相渡し是にて右回向これ有る様に取計ひ遺し候様申達し、然るべく旨何れも申談じ 当善養寺は左衛門懇意につきも同人方より申遣し然べく旨申入置候 】

(『乾山 都わすれの記(住友慎一著)』・『尾形乾山第三巻研究研究編(リチャード・ウィルソン、小笠原左江子著)』)

(注など)

1 進藤周防守は、輪王寺宮の側近で、乾山とは知己の間柄のように解せられる。しかし、

乾山がお相手役を仰せつかっていた、輪王寺宮・公寛親王は、元文三年(一七三八)に四十三歳亡くなっており、乾山が没した寛保三年(一七四三)の頃には、輪王寺との関係は疎遠になっていたのであろう。

2 光琳・乾山の江戸での支援者であった深川の材木商・冬木家の当主・冬木都高も、公寛親王と同じ年(元文三年)に亡くなっており、冬木家との関係も、これまた疎遠になっていたのであろう。

3 上記の「深省懇意の医師」というのは、光琳三世を継ぐ「立林何帛」(前加賀藩医官・白井宗謙)のようにも思われるが、その医師が「何帛」としても、乾山の葬儀を取り仕切るような関係でなかったようにも思われる(何帛が乾山より「光琳模写宗達の扇面図」を贈られたのも元文三年で、乾山が没する頃は、やはり交誼は希薄になっていたのかも知れない)。

4 冬木家の関係で交遊関係が出来た、筑島屋(坂本米舟)や俳人・長谷川馬光との関係も、元文二年(一七三七)二月から翌年の三月までの一年有余の、佐野の長逗留などで、やはり、乾山が没する頃は、その交遊関係の密度は以前よりは希薄になっていたのかも知れない。

5 その上で、上記の晩年の乾山を看取った「地主次郎兵衛」というのは、寛永寺近くの、乾山の入谷窯のあった、その「地主・次郎兵衛」で、乾山亡き後、江戸の「二代・乾山」を襲名することとなる、その人と解したい。そして、この「次郎兵衛」は、乾山の佐野逗留時代の鋳物奉行・大川顕道(号・川声)などと交誼のある、天明鋳物型造り師の「次郎兵衛」その人なのかも知れない(『乾山 都わすれの記(住友慎一著)』)。

6 いずれにしろ、乾山が、寛保三年(一七四三)、六月二日(光琳の命日)に、その八十一年の生涯を閉じた時には、その六十九年の生涯を送った「京都時代」、そして、それ以降の、「光琳二世・絵師且つ乾山一世・陶工、尾形深省(乾山)」十二年の「江戸・佐野時代」を通して、その最期を看取ったものは、上記の、寛永寺の坊官日記の「上野奥御用人中寛保度御日記」の通り、乾山の縁故者は皆無で、乾山が開窯した「入谷窯」(「地主次郎兵衛」他)関係者などのみの寂しいものであったのであろう。

㈥ さらに、この、冒頭の「四季花鳥図屏風」の題名は、『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』での「楓柳芦屏風」の方が、より主題がはっきりしている。その理由は、ここに出て来る「鳥」は、「白鷺」のみで、その「草花」も、「春」から「秋」にかけての、「夏」の草花が主題という趣きで、「四季花鳥図」という題名はそぐわない面もある。

まず「右隻」の「柳」(春)の下には、「菖蒲」(五月)、そして、「沢瀉・芙蓉」(六・七月)、「末摘花」(六月)、そして、「左隻」に行き、「花桔梗・うきぐさ・真菰・萩・すすき」(七月)、紅葉(八・九月)で、いわゆる「琳派」が画題とする「四季(「春・夏・秋・冬」または「一月~十二月」)花鳥図」とは趣を異にしているのである。

㈦ その上で、「右隻」の「柳」(春)に対する「左隻」の紅葉する「楓」周辺の白鷺は、もう既に鬼籍に入っている、乾山の「父・母」、そして、「二人の兄(長男と次男・光琳)」と「四人の妹」たちと解することも可能であろう。そして、この紅葉する楓は、死期を悟った乾山その人ということになろう。そして、この六曲一双の「十二画面(扇)」の「絵巻物」と解すると、この「紅葉する楓」の、最終章(「左隻」の「第六扇(面)」)の「芦」は、雪を被った枯れ芦の光景のようで、それは、下記のアドレスに出て来る「たち残す 錦いくむら 秋萩の 花におくある 宮きのゝ原」(三条西実隆)の、その「宮城野ゝ原」ということになろう。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-16

↓

(再掲)

↓

この「花におくある」というのは、咲き始める「春の花」でなく、咲き終わる「秋の花(秋の花野)」の、その「花のおく(奥)ある)」、「花野の、その先に」、それが、上記の、生まれ故郷の京の都から遠く離れた東国の「宮きのゝ原」(宮城野原)、そして、その「奥」は、すなわち、「黄泉(よみ)の国」という暗示なのであろう。

㈧ このように解してくると、この「左隻」の「第一扇(面)~第三扇(面)」の「蛇籠」 周辺の光景は、下記のアドレスで紹介した、「武蔵野隅田川図乱箱」の、その「武蔵野」と「隅田川」の光景となって来る。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-02

(再掲)

↓

【 箱の内側には桐材の素地に直接「蛇籠に千鳥図」を描き、裏面に「薄図」を描いている。「薄図」に「華洛紫翠深省八十一歳画」という落款があるので、乾山が没する寛保三年(一七四三)の作とわかる。図様にいずれも宗達が金銀泥下絵で試みて以来この流派の愛好した意匠だが、乾山はそれを様式化した線で図案風に描いた。図案風といっても、墨と金泥と緑青の入り乱れた薄の葉の間に、白と赤の尾花が散見する「薄図」は、老乾山の堂々とした落款をことほぐとともに、来世を待つ老乾山の夢を象徴して美しく寂しく揺れている。乾山の霊魂は「蛇籠に千鳥図」の千鳥のように、現世の荒波から身をさけて、はるか彼岸へ飛んでゆくのであろう。この図はそのような想像を抱かせるだけのものをもっている。 】(『原色日本美術14 宗達と光琳(山根有三著)』の「作品解説117・118」)

㈨ そして、この「武蔵野隅田川図乱箱」の「蛇籠」に続く、「左隻」の「紅葉する楓」(乾山)は、乾山の最期の地の、「乾山深省事先頃より相煩ひ候処 養生相叶はず今朝(六月二日)死亡の旨 進藤周防守方へ兼而心安く致候に付 深省懇意の医師罷越物語申候 無縁の者にて」(「上野奥御用人中寛保度御日記」)の、その上野寛永寺付近の入谷窯周辺の光景と解したいのである。その「無縁の者」のままに亡くなった乾山のもとに、京都の一代の栄光を浴した「雁金屋」の、皆、黄泉の国にいる同胞が、その黄泉の国へと誘うように解したいのである。

㈩ 最後に、光琳の百回忌を営み、光琳展図録ともいうべき『光琳百図』を刊行し、続いて、『乾山遺墨』をも刊行した、「江戸琳派」の創設者の酒井抱一の、その『乾山遺墨』の「跋文」を掲載して置きたい。

余緒方流の画を学ふ事久しと雖更其

意を得す光琳乾山一双の名家にして

世に知る處なりある年洛の妙顕寺

中本行院に光琳の墓有るを聞其跡

を尋るに墓石倒虧(キ)予いさゝか作をこし

て題字をなし其しるし迄に建其

頃乾山の墓碑をも尋るに其處を知

ものなし年を重京師の人に問と雖

さらにしらす此年十月不計して古筆

了伴か茶席に招れて其話を聞く

深省か墳墓予棲草菴のかたわら叡麓

の善養寺に有とゆふ日を侍すして行見

にそのことの如し塵を拂水をそゝき香

花をなし禮拝して草菴に帰その

遺墨を写しし置るを文庫のうちより

撰出して一小冊となし緒方流の餘光

をあらはし追福の心をなさんとす干時

文政六年発未十月乾山歳八十一没

てより此年又八十有一年なるも

又奇なり

於叡麓雨華葊抱一採筆

(『乾山 琳派からモダンまで(求龍堂刊)』所収「乾山と琳派―抱一が『乾山遺墨』に込めるもの―(岡野智子稿)」)

↓

江戸博本『乾山遺墨』跋文翻刻

↓

翻刻は『酒井抱一 江戸情緒の精華』(大和文華館 二〇一四)所収の宮崎もも氏翻刻(国立国会図書館本)を参照しつつ行った。

↓

https://nangouan.blog.so-net.ne.jp/2018-07-05

(下記で、後半部分が「全部反映」しているかも知れない。原因は(二)と[二]の不揃いによるのかも?)

↓

㈡ 「椎本」に、

河ぞひの柳のおきふしなびく水のかげなど、おろかならずををかしきをといい、あるひは「浮舟」に、

いとをかしく……なびきたるを、いと限りなうらうたしとみ給り……、心ぼそくおぼえて、つと附きて抱かれたるを4、いとらうたしとおぼす

ということばがそこに自ら想いおこされる。(p190)

㈢ 乾山はつねに柳を女とみたので、(前に述べたように)好んで濃艶な柳の絵を描き、そ

れにたとえば左のような歌を賛している。

露けさもありぬ柳の朝ねがみ

人にもがなや春の面かげ

また左方の楓の紅葉の梢は気高くろうろうしいのに対して、腰は萩すすきをまつわせて愛嬌づいた姿は、おのづから大君と中君との対照をあらわし、「総角」にこの姉妹を詠んだ薫中納言の歌を想わせる。

秋のけしきもしらづがほに あおき枝の

かたえはいとこく紅葉したるを

おなじえをわきてそめける山ひめに

いづれかふかき色ととはゞや

すなわちこの絵の楓の紅葉はその梢と腰とに、気高く勝気な姉君と、花やかになまめかしい妹君との二人の姿をほうふつとして示している。(p190-191)

㈣ それはいずれにしても、『源氏』にあやしくこまやかに展開されたような王朝の情痴の世界を、ただの男女の姿で描くと平凡になり弱くなる。乾山はそれを木草の花にうつしてあらわすことにより、人の男女の情痴を山河の草木に、ひいては全自然に瀰漫(びまん)させて夢幻化し、一種はなやかに幽玄な想観を美しく展開している。すなわち優婉を壮麗にし、柔弱と剛健とをあわせ、婦女の私語のうちに山水の説法を聴こうとする彼の生涯の課題を、その死の直前にいたって、芸術の創作のうちについに燦然と実現したのである。(p192)

㈤ さて柳の根もとにひとり淋しく立ってつれをもとめる白鷺、それは浮舟の心霊のすがたにちがいない。とすれば左の空からそれを誘いにくる三羽の白鷺は、薫のそれまた父宮や大君のそれであろうか。まえの二羽には父宮と大君と心の霊の姿があり、あとの一羽は薫の心であるとしてもよい。とすれば、おもだかの花の中に立って己れも救いを求めるような一羽は、あるいは乾山じしんのやがて解脱する心霊かもしれぬ。六月に花咲くおもだかの中に立ってひとり空を眺めるこの鷺は、あたかも六月三日にこの世を去った乾山のすがたとして実にふさわしい。とすれば左隻の右端(注・左端?)、美しく咲きみだれた萩や菊の中にたのしく休らう四・五匹の鷺は、すでに清浄の楽土に安住した宇治君や大君であり、また乾山の父母や愛人たちであるかも知れぬ。(p193)

㈥ 文章に巧みな者が己れの感慨を文字に書くように、画家はそれを絵に描く。されば絶筆とも遺言ともいうべきこの絵において、乾山が宇治十帖を描くとともに、それに託して、そこに彼じしんの姿とまた忘れえぬ人々のそれを描きあらわしたことは決してふしぎではない。かえってもう死ぬまぎわになって、ただ単に、なんの感動も追想もない花鳥画をいとも冷静に描いていたということのほうがよほどおかしい。よく見ると、この絵はたしかにこの世にたいする彼のわかれの絵であることがわかる。かれの解脱をこまやかに象徴することがわかる。(p193-194)

十三 これらの「乾山の象徴論―楓柳芦屏風」(『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』)の鑑賞視点というのは、その「解説(「小林太市郎先生における光琳・乾山と私」・山根有三稿)」のとおり、「小林教授は、つねに作品の内面を読む人であり、もっぱら芸術の本質を説く芸術学者」的な面が濃厚で、「『欲望の造形』『魂魄』の理論による絵の読みこみが目立ち」過ぎるという「不如意」な面を内包しているのかも知れない。それらを踏まえながら、「その絶筆とも遺言ともいうべき」、この作品(「四季花鳥図屏風」)の鑑賞視点などを記して置きたい。

㈠ 「右隻」の「第一扇(面)~第四扇(面)」に描かれた「(異様に)臥しなびく柳」の風情は、『源氏物語(宇治十帖)』の「浮舟」を抱きかかえる「匂宮」などの風情ではなく、没落して行く、光琳・乾山の生家の「雁金屋」を象徴するものとの見方も出来よう。そして、その柳のたもとの二羽の白鷺は、光琳・乾山の父(宗権)と母(乾山が十四歳の時に死別)ということになる。

㈡ とすると、この「右隻」の「第五扇(面)と第六扇(面)」の三匹の空飛ぶ白鷺は、「雁金屋」の「長男(藤三郎)・次男(市之亟=光琳)・三男(権平=乾山)」ということになる。

この長男(藤三郎)は、放蕩者で勘当されていたが、一度は家業を引き継ぎ、最期は江戸で亡くなっている。次男(市之亟=光琳)もまた、派手好きで、さながら西鶴の『好色一代男』の世之助の如き一面があり、この長男と次男とで、「雁金屋」の身代を潰したといっても良いのかも知れない。光琳(次男・市之亟)もまた、一時、江戸に出たが、京に再帰して、画家としては大成したが、「光琳と乾山」(『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』)などの光琳像というのは、「日本にまったく珍しい超東洋的な、欲望と執念と行動欲とのおそろしく強く激しい性格であった」と、凡そ天才肌の非常識人の典型的な指摘もなされている。

㈢ そして、乾山については、「習静堂の艶(やさ)縁者」(『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』所収)との指摘もなされている。

『扶桑近代艶(やさ)隠者(第三巻)』(西鷺軒橋泉 [作] ; 西鶴 [序・画])所収「嵯峨の風流男(やさおとこ)」

↑

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he13/he13_03265/he13_03265_0003/he13_03265_0003.html

↓

上記の西鶴の「嵯峨の風流男(やさおとこ)」は、乾山をモデルにしていて、若くして隠遁者(隠者)として、俗世間との縁を断ち切る生活に入るが、それは、一見、「ストイック」(禁欲的に自己を律する姿勢)的に見られるが、その本質は、それに甘んじている、一種の「エピキュリアン」(享楽主義者)的な面が濃厚であるというのである。

それを図解した挿絵が、上記のもので、左側の女性に囲まれて遊興三昧の男が、光琳をモデルした男、それを見ていて、その中には足を踏み入れない右側の人物が乾山をモデルにしている「嵯峨の風流男(やさおとこ)」、すなわち、「艶(やさ)隠者」乾山、その人という見方である。

㈣ しかし、これは、『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』での、一つの問題提示的な見方であって、冒頭の「四季花鳥図屏風」は、その「霊海」(乾山の禅号)などからして、「艶(やさ)隠者」という世界のものではなく、「黄檗宗の修業僧・(霊海)乾山」の世界のものということについては、下記のアドレスなどで触れて来た。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-13

㈤ さらに、乾山の最期についての、今に、「乾山一世・尾形乾山」、そして、「光琳二世・尾形乾山」の名をとどめているのに比して、全くの、下記のアドレスで紹介した、「乾山の縁故者は皆無であった」ということは、壮絶な、「黄檗宗の修業僧・(霊海)乾山」の最期であったことは、特記をして置きたい。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-16

↓

(再掲)

乾山の最期については、いずれの年譜関係も、「寛保三年(一七四三)六月二日、乾山没(享年八十一)」程度で、詳しいことは分からない。これらの年譜の基になっているのは、次の寛永寺の坊官日記の「上野奥御用人中寛保度御日記」(寛保三年六月二日の項)に因っている。

【 乾山深省事先頃より相煩ひ候処 養生相叶はず今朝(六月二日)死亡の旨 進藤周防守方へ兼而心安く致候に付 深省懇意の医師罷越物語申候 無縁の者にて 取仕廻等の儀仕遣はし候者もこれ無く 深省まかり在候 地主次郎兵衛と申者世話致し遣はし候得共 軽きものにつき難儀いたし候由 就而者何卒取仕廻まかりなり候程の 御了簡なされ遣され下され候様に仕つり度由 周防守より左衛門へ申聞候に付 坊官中迄申入候処 何れも相談これあり 御先代御不便にも思召候者の儀不便の事にも候間 仕廻ひ入用金一両下され然るべく候無縁の者の儀に候間 幸ひ周防守世話これあり候につき 周防守より次郎兵衛へ右之段申聞く 尤も吃度御上より下され候とこれ無く、役人中了簡をもつて下され候間 相応に取仕廻ひ遣はし候様に申聞様 周防守へ坊官中申聞られ 金子相渡し 深省事当地に寺もこれ無く候につき 坂本善養寺へ相頼み葬り候由 無縁の者の儀不便の事に候間 右の趣き善養寺へ申談じ 過去帳に記置 同忘年忌回向致し遣はし候様申聞 金一両相渡し是にて右回向これ有る様に取計ひ遺し候様申達し、然るべく旨何れも申談じ 当善養寺は左衛門懇意につきも同人方より申遣し然べく旨申入置候 】

(『乾山 都わすれの記(住友慎一著)』・『尾形乾山第三巻研究研究編(リチャード・ウィルソン、小笠原左江子著)』)

(注など)

1 進藤周防守は、輪王寺宮の側近で、乾山とは知己の間柄のように解せられる。しかし、

乾山がお相手役を仰せつかっていた、輪王寺宮・公寛親王は、元文三年(一七三八)に四十三歳亡くなっており、乾山が没した寛保三年(一七四三)の頃には、輪王寺との関係は疎遠になっていたのであろう。

2 光琳・乾山の江戸での支援者であった深川の材木商・冬木家の当主・冬木都高も、公寛親王と同じ年(元文三年)に亡くなっており、冬木家との関係も、これまた疎遠になっていたのであろう。

3 上記の「深省懇意の医師」というのは、光琳三世を継ぐ「立林何帛」(前加賀藩医官・白井宗謙)のようにも思われるが、その医師が「何帛」としても、乾山の葬儀を取り仕切るような関係でなかったようにも思われる(何帛が乾山より「光琳模写宗達の扇面図」を贈られたのも元文三年で、乾山が没する頃は、やはり交誼は希薄になっていたのかも知れない)。

4 冬木家の関係で交遊関係が出来た、筑島屋(坂本米舟)や俳人・長谷川馬光との関係も、元文二年(一七三七)二月から翌年の三月までの一年有余の、佐野の長逗留などで、やはり、乾山が没する頃は、その交遊関係の密度は以前よりは希薄になっていたのかも知れない。

5 その上で、上記の晩年の乾山を看取った「地主次郎兵衛」というのは、寛永寺近くの、乾山の入谷窯のあった、その「地主・次郎兵衛」で、乾山亡き後、江戸の「二代・乾山」を襲名することとなる、その人と解したい。そして、この「次郎兵衛」は、乾山の佐野逗留時代の鋳物奉行・大川顕道(号・川声)などと交誼のある、天明鋳物型造り師の「次郎兵衛」その人なのかも知れない(『乾山 都わすれの記(住友慎一著)』)。

6 いずれにしろ、乾山が、寛保三年(一七四三)、六月二日(光琳の命日)に、その八十一年の生涯を閉じた時には、その六十九年の生涯を送った「京都時代」、そして、それ以降の、「光琳二世・絵師且つ乾山一世・陶工、尾形深省(乾山)」十二年の「江戸・佐野時代」を通して、その最期を看取ったものは、上記の、寛永寺の坊官日記の「上野奥御用人中寛保度御日記」の通り、乾山の縁故者は皆無で、乾山が開窯した「入谷窯」(「地主次郎兵衛」他)関係者などのみの寂しいものであったのであろう。

㈥ さらに、この、冒頭の「四季花鳥図屏風」の題名は、『小林太市郎著作集六・日本芸術論Ⅱ・光琳と乾山』での「楓柳芦屏風」の方が、より主題がはっきりしている。その理由は、ここに出て来る「鳥」は、「白鷺」のみで、その「草花」も、「春」から「秋」にかけての、「夏」の草花が主題という趣きで、「四季花鳥図」という題名はそぐわない面もある。

まず「右隻」の「柳」(春)の下には、「菖蒲」(五月)、そして、「沢瀉・芙蓉」(六・七月)、「末摘花」(六月)、そして、「左隻」に行き、「花桔梗・うきぐさ・真菰・萩・すすき」(七月)、紅葉(八・九月)で、いわゆる「琳派」が画題とする「四季(「春・夏・秋・冬」または「一月~十二月」)花鳥図」とは趣を異にしているのである。

㈦ その上で、「右隻」の「柳」(春)に対する「左隻」の紅葉する「楓」周辺の白鷺は、もう既に鬼籍に入っている、乾山の「父・母」、そして、「二人の兄(長男と次男・光琳)」と「四人の妹」たちと解することも可能であろう。そして、この紅葉する楓は、死期を悟った乾山その人ということになろう。そして、この六曲一双の「十二画面(扇)」の「絵巻物」と解すると、この「紅葉する楓」の、最終章(「左隻」の「第六扇(面)」)の「芦」は、雪を被った枯れ芦の光景のようで、それは、下記のアドレスに出て来る「たち残す 錦いくむら 秋萩の 花におくある 宮きのゝ原」(三条西実隆)の、その「宮城野ゝ原」ということになろう。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-16

↓

(再掲)

↓

この「花におくある」というのは、咲き始める「春の花」でなく、咲き終わる「秋の花(秋の花野)」の、その「花のおく(奥)ある)」、「花野の、その先に」、それが、上記の、生まれ故郷の京の都から遠く離れた東国の「宮きのゝ原」(宮城野原)、そして、その「奥」は、すなわち、「黄泉(よみ)の国」という暗示なのであろう。

㈧ このように解してくると、この「左隻」の「第一扇(面)~第三扇(面)」の「蛇籠」 周辺の光景は、下記のアドレスで紹介した、「武蔵野隅田川図乱箱」の、その「武蔵野」と「隅田川」の光景となって来る。

https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-02

(再掲)

↓

【 箱の内側には桐材の素地に直接「蛇籠に千鳥図」を描き、裏面に「薄図」を描いている。「薄図」に「華洛紫翠深省八十一歳画」という落款があるので、乾山が没する寛保三年(一七四三)の作とわかる。図様にいずれも宗達が金銀泥下絵で試みて以来この流派の愛好した意匠だが、乾山はそれを様式化した線で図案風に描いた。図案風といっても、墨と金泥と緑青の入り乱れた薄の葉の間に、白と赤の尾花が散見する「薄図」は、老乾山の堂々とした落款をことほぐとともに、来世を待つ老乾山の夢を象徴して美しく寂しく揺れている。乾山の霊魂は「蛇籠に千鳥図」の千鳥のように、現世の荒波から身をさけて、はるか彼岸へ飛んでゆくのであろう。この図はそのような想像を抱かせるだけのものをもっている。 】(『原色日本美術14 宗達と光琳(山根有三著)』の「作品解説117・118」)