「光琳・乾山そして蕪村」周辺覚書(その二十五) [光琳・乾山・蕪村]

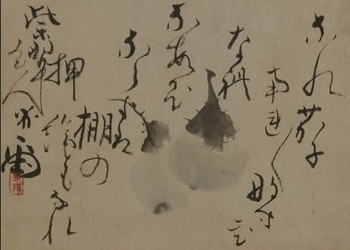

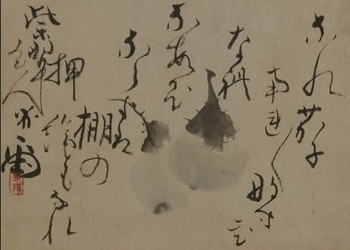

その二十五 光琳画・乾山書の「銹絵寒山拾得図角皿」

光琳画・乾山書「銹絵寒山拾得図角皿」 重要文化財:江戸時代(18世紀):京都国立博物館蔵 二枚 三・三×二一・八㎝ 二・八×二一・八㎝

【 二枚の皿に寒山と拾得の図を描いた角皿で二枚一組になっている。寒山図の土坡に打たれた点描に光琳独特のリズムが感じられる。寒山図には「青々光琳画之」、拾得図には「寂明光琳画之」と落款を書しているので、やはり元禄十四年以前の作であろうか。拾得図の賛に「従来是拾得 不是偶然称 別無親眷属 寒山是我兄 両人心相似 誰能徇俗情 若問年多少 黄河幾度清」とあり、兄光琳の協力を得て作陶に生きようとする乾山の心がしのばれ、鳴滝初期の代表作の一つに挙げられる。 】 (『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』所収「作品解説287」)

(メモ)

一 東京国立博物館創立百年を記念し、「創立百年記念特別展 琳派」展が開催されたのは、昭和四十七年(一九七二)のことで、今から四十七年前ということになる。その当時には、上記の光琳・乾山合作の「銹絵寒山拾得図角皿」は、未だ重要文化財には指定されていないで、個人蔵であった。これが、平成二十七年(二〇一五)に、京都国立博物館が落札し、現在は、京都国立博物館蔵となっている。そして、この平成三十年(二〇一八)四月から五月まで、東京青山の根津美術館で公開されていた。

https://www.njss.info/offers/kanpoView/6654976/

https://ex.artnavi-bt.com/exhibition/1654

二 左の「寒山図」の賛は、『寒山詩』(唐の寒山撰)の次の三言古詩の引用のようである。

我居山 (我レ山ニ居ス)

勿人識 (人識ルコト勿レ)

白雲中 (白雲ノ中)

常寂寂 (常ニ寂寂《ジャクジャク》)

光琳の別号に「寂明」(右の「拾得図」の落款「寂明光琳」)があり、この「寒山」は、光琳その人と解したい。

三 右の「拾得図」の賛は、左の「寒山図」の賛に対応する乾山の漢詩のようである。

従来是拾得 (従来是レ拾得)

不是偶然称 (不是偶然ノ称)

別無親眷属 (別ニ親眷属《シンケンゾク》無ク)

寒山是我兄 (寒山ハ是レ我ガ兄)

両人心相似 (両人ノ心ハ相似ル)

誰能徇俗情 (誰カ能ク俗情ニ徇《シタ》ガワン)

若問年多少 (若シ年ノ多少ヲ問ハバ)

黄河幾度清 (黄河幾度カ清シ)

意味するところのものは、「兄の光琳が寒山とすれば、私は拾得で、その名のとおり、兄に拾われて今日がある。兄の他頼るべき身内もなく、この二人の心は相通じて、その兄弟の関係は、永遠の黄河の清らかさに例えられる」のようなことであろう。とすれば、この「拾得」は、乾山その人ということになる。

四 上記のように、「寒山図」と「拾得図」の賛を解すると、兄の寒山(光琳)が、「巻物」を広げ、弟の拾得(乾山)に、「詩・書・画・作陶」の何たるかを告げ、弟の拾得(乾山)は、「箒」を持って、その教えを拾い集めている図ということになる。

五 ここで、「光琳の肖像画」というものが存在するのかどうか、次のアドレスで、「芸術新潮(2005年10月号)」に掲載されているようである。それは、『先哲像伝(原徳斎著)』に掲載されているもののようである。その他に、下記の「新編歌俳百人撰」所収のようなものもある。

http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000039911

http://base1.nijl.ac.jp/~rekijin/syouzou/ok0008/html/thumok0008.html

↓

新編歌俳百人撰 (柳下亭種員、一陽斎豊国:画 国文学研究資料館 ヤ2/207)

↓

『新編歌俳百人撰(柳下亭種員著・一陽斎豊国画)』所収「尾形光琳(肖像)」

六 それに比して「乾山の肖像画」となると、「光琳の肖像画」よりも、さらにベールに閉ざされているが、『尾形光琳 元禄町人の造型(赤井達郎著)』で、下記の「乾山像」(木造)が紹介されているのに遭遇した。

『尾形光琳 元禄町人の造型(赤井達郎著)』所収「乾山木造」(京都・西福寺)

七 京都西福寺(京都市東山区轆轤《ろくろ》町)は、安国寺恵瓊(えけい)のために建てられたもので、享保十一年(一七二六)に二條綱平によって再興されたとの由来が伝えられている。二條綱平は、五摂家(近衛家・九条家・鷹司家・一条家・二条家)の一つの二條家の当主で、内大臣・右大臣・左大臣・関白を経て、のち落飾して円覚敬信院と号し、享保十七年(一七三二)、六十一歳で没している。

八 この二條綱平卿と光琳・乾山との交遊関係は、元禄二年(一六八九)に遡り、乾山が仁和寺(「御室御所」称せられるように皇室と関係の深い門跡寺院)門前に「習静堂」を建て、そこに移住した頃とされている。時に、綱平卿、十八歳、乾山、二十七歳、そして、光琳、三十二歳の頃である。

九 これらのことは、二条家の『内々御番所日次記』(二條家から寄贈されて慶應大学蔵)で、尾形家(長男・藤三郎、次男・光琳、三男・乾山など)の「二条家伺候回数」などにより、当時の二条家と尾形家との関係が明瞭となって来る(『二條家御庭焼と光琳・乾山(住友慎一著)』)。

十 これらを見て行くと、綱平卿の「絵画などのお伽衆」が「光琳」、「作陶などのお伽衆」が「乾山」というのが浮かび上がって来る。

十一 そして、これらのことは、元禄七年(一六九四)に、乾山は綱平卿から、綱平卿の鳴滝の山荘(千百余坪)を譲り受け、ここに、いわゆる、乾山の「鳴滝窯」が開窯されるのである。すなわち、「絵師・書家・作陶家、尾形乾山」のスタートなのである。

十二、乾山の兄の光琳が、絵師として最高峰たる「法橋」になったのは、元禄十四年(一七〇一)、光琳、四十四歳、そして、乾山、三十九歳の時であった。この光琳の「法橋」の推挙は、紛れもなく、二条家の綱平卿(三十歳)なのであろう。

十三 この綱平卿の甥に当たる東山天皇の第三皇子が「公寛親王」で、公寛親王は、正徳四年(一七一四)、十八歳の時に、江戸上野の東叡山寛永寺の輪王寺の法嗣として下向し、享保三年(一七一八)に一時帰京している。

十四 そして、京都西福寺には、「公寛親王・二條綱平栄子夫妻・乾山」の四体一具の像が安置されている。その寺伝に因れば、公寛親王は、この寺で乾山を引見したことが伝えられている。この享保三年(一七一八)時には、光琳は没しており(正徳六年・五十九歳没)、乾山が、「二條綱平栄子夫妻」、そして、「公寛親王」の「絵画・書・作陶」などのお伽衆のような関係が生じていたのであろう。

十五 二条綱平が関白に叙任したのは、享保七年(一七二二)、乾山が六十歳の時である。そして、享保十六年(一七三一)、乾山、六十九歳の時に、二度目の帰京していた公寛親王の江戸下向の私的な随行の一員として、京都を後にし、以後、寛保三年(一七四三)、その八十一年の生涯を閉じるまで、東国の江戸(そして、一時期、下野の佐野など)での生活を送ることとなる。

十六 光琳・乾山兄弟にあって、終生、この二人の兄弟の庇護者であった二條綱平卿は、享保十七年(一七三二)、乾山、七十歳の時に、六十一歳で瞑目する。そして、江戸の唯一の庇護者である公寛親王は、元文三年(一七三八)、乾山、七十六歳時に、その四十二年の生涯を閉じるのである。

十七 ここで、冒頭の光琳画・乾山書「銹絵寒山拾得図角皿」を見て頂きたい。この「寒山図」も、そして、「拾得図」も、光琳、四十四歳(法橋になる)の頃(又は以前)の作なのある。

十八 そして、この光琳の描く「寒山図」は、法体の「京都西福寺」の木造、すなわち、「乾山=《雁金屋三男・権平》」その人と解することも可能であろう。そして、有髪の「拾得図」こそ、一代の伊達男の「光琳=《雁金屋次子・市之丞》」その人と解することも可能であろう。

十九 いずれにしろ、この「銹絵寒山拾得図角皿」(光琳画・乾山書)には、さまざまなドラマが内包されており、それが海外でなく、国内の「京都国立博物館蔵」になったことに対しても、そのドラマの一端を見る思いがする。

光琳画・乾山書「銹絵寒山拾得図角皿」 重要文化財:江戸時代(18世紀):京都国立博物館蔵 二枚 三・三×二一・八㎝ 二・八×二一・八㎝

【 二枚の皿に寒山と拾得の図を描いた角皿で二枚一組になっている。寒山図の土坡に打たれた点描に光琳独特のリズムが感じられる。寒山図には「青々光琳画之」、拾得図には「寂明光琳画之」と落款を書しているので、やはり元禄十四年以前の作であろうか。拾得図の賛に「従来是拾得 不是偶然称 別無親眷属 寒山是我兄 両人心相似 誰能徇俗情 若問年多少 黄河幾度清」とあり、兄光琳の協力を得て作陶に生きようとする乾山の心がしのばれ、鳴滝初期の代表作の一つに挙げられる。 】 (『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』所収「作品解説287」)

(メモ)

一 東京国立博物館創立百年を記念し、「創立百年記念特別展 琳派」展が開催されたのは、昭和四十七年(一九七二)のことで、今から四十七年前ということになる。その当時には、上記の光琳・乾山合作の「銹絵寒山拾得図角皿」は、未だ重要文化財には指定されていないで、個人蔵であった。これが、平成二十七年(二〇一五)に、京都国立博物館が落札し、現在は、京都国立博物館蔵となっている。そして、この平成三十年(二〇一八)四月から五月まで、東京青山の根津美術館で公開されていた。

https://www.njss.info/offers/kanpoView/6654976/

https://ex.artnavi-bt.com/exhibition/1654

二 左の「寒山図」の賛は、『寒山詩』(唐の寒山撰)の次の三言古詩の引用のようである。

我居山 (我レ山ニ居ス)

勿人識 (人識ルコト勿レ)

白雲中 (白雲ノ中)

常寂寂 (常ニ寂寂《ジャクジャク》)

光琳の別号に「寂明」(右の「拾得図」の落款「寂明光琳」)があり、この「寒山」は、光琳その人と解したい。

三 右の「拾得図」の賛は、左の「寒山図」の賛に対応する乾山の漢詩のようである。

従来是拾得 (従来是レ拾得)

不是偶然称 (不是偶然ノ称)

別無親眷属 (別ニ親眷属《シンケンゾク》無ク)

寒山是我兄 (寒山ハ是レ我ガ兄)

両人心相似 (両人ノ心ハ相似ル)

誰能徇俗情 (誰カ能ク俗情ニ徇《シタ》ガワン)

若問年多少 (若シ年ノ多少ヲ問ハバ)

黄河幾度清 (黄河幾度カ清シ)

意味するところのものは、「兄の光琳が寒山とすれば、私は拾得で、その名のとおり、兄に拾われて今日がある。兄の他頼るべき身内もなく、この二人の心は相通じて、その兄弟の関係は、永遠の黄河の清らかさに例えられる」のようなことであろう。とすれば、この「拾得」は、乾山その人ということになる。

四 上記のように、「寒山図」と「拾得図」の賛を解すると、兄の寒山(光琳)が、「巻物」を広げ、弟の拾得(乾山)に、「詩・書・画・作陶」の何たるかを告げ、弟の拾得(乾山)は、「箒」を持って、その教えを拾い集めている図ということになる。

五 ここで、「光琳の肖像画」というものが存在するのかどうか、次のアドレスで、「芸術新潮(2005年10月号)」に掲載されているようである。それは、『先哲像伝(原徳斎著)』に掲載されているもののようである。その他に、下記の「新編歌俳百人撰」所収のようなものもある。

http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000039911

http://base1.nijl.ac.jp/~rekijin/syouzou/ok0008/html/thumok0008.html

↓

新編歌俳百人撰 (柳下亭種員、一陽斎豊国:画 国文学研究資料館 ヤ2/207)

↓

『新編歌俳百人撰(柳下亭種員著・一陽斎豊国画)』所収「尾形光琳(肖像)」

六 それに比して「乾山の肖像画」となると、「光琳の肖像画」よりも、さらにベールに閉ざされているが、『尾形光琳 元禄町人の造型(赤井達郎著)』で、下記の「乾山像」(木造)が紹介されているのに遭遇した。

『尾形光琳 元禄町人の造型(赤井達郎著)』所収「乾山木造」(京都・西福寺)

七 京都西福寺(京都市東山区轆轤《ろくろ》町)は、安国寺恵瓊(えけい)のために建てられたもので、享保十一年(一七二六)に二條綱平によって再興されたとの由来が伝えられている。二條綱平は、五摂家(近衛家・九条家・鷹司家・一条家・二条家)の一つの二條家の当主で、内大臣・右大臣・左大臣・関白を経て、のち落飾して円覚敬信院と号し、享保十七年(一七三二)、六十一歳で没している。

八 この二條綱平卿と光琳・乾山との交遊関係は、元禄二年(一六八九)に遡り、乾山が仁和寺(「御室御所」称せられるように皇室と関係の深い門跡寺院)門前に「習静堂」を建て、そこに移住した頃とされている。時に、綱平卿、十八歳、乾山、二十七歳、そして、光琳、三十二歳の頃である。

九 これらのことは、二条家の『内々御番所日次記』(二條家から寄贈されて慶應大学蔵)で、尾形家(長男・藤三郎、次男・光琳、三男・乾山など)の「二条家伺候回数」などにより、当時の二条家と尾形家との関係が明瞭となって来る(『二條家御庭焼と光琳・乾山(住友慎一著)』)。

十 これらを見て行くと、綱平卿の「絵画などのお伽衆」が「光琳」、「作陶などのお伽衆」が「乾山」というのが浮かび上がって来る。

十一 そして、これらのことは、元禄七年(一六九四)に、乾山は綱平卿から、綱平卿の鳴滝の山荘(千百余坪)を譲り受け、ここに、いわゆる、乾山の「鳴滝窯」が開窯されるのである。すなわち、「絵師・書家・作陶家、尾形乾山」のスタートなのである。

十二、乾山の兄の光琳が、絵師として最高峰たる「法橋」になったのは、元禄十四年(一七〇一)、光琳、四十四歳、そして、乾山、三十九歳の時であった。この光琳の「法橋」の推挙は、紛れもなく、二条家の綱平卿(三十歳)なのであろう。

十三 この綱平卿の甥に当たる東山天皇の第三皇子が「公寛親王」で、公寛親王は、正徳四年(一七一四)、十八歳の時に、江戸上野の東叡山寛永寺の輪王寺の法嗣として下向し、享保三年(一七一八)に一時帰京している。

十四 そして、京都西福寺には、「公寛親王・二條綱平栄子夫妻・乾山」の四体一具の像が安置されている。その寺伝に因れば、公寛親王は、この寺で乾山を引見したことが伝えられている。この享保三年(一七一八)時には、光琳は没しており(正徳六年・五十九歳没)、乾山が、「二條綱平栄子夫妻」、そして、「公寛親王」の「絵画・書・作陶」などのお伽衆のような関係が生じていたのであろう。

十五 二条綱平が関白に叙任したのは、享保七年(一七二二)、乾山が六十歳の時である。そして、享保十六年(一七三一)、乾山、六十九歳の時に、二度目の帰京していた公寛親王の江戸下向の私的な随行の一員として、京都を後にし、以後、寛保三年(一七四三)、その八十一年の生涯を閉じるまで、東国の江戸(そして、一時期、下野の佐野など)での生活を送ることとなる。

十六 光琳・乾山兄弟にあって、終生、この二人の兄弟の庇護者であった二條綱平卿は、享保十七年(一七三二)、乾山、七十歳の時に、六十一歳で瞑目する。そして、江戸の唯一の庇護者である公寛親王は、元文三年(一七三八)、乾山、七十六歳時に、その四十二年の生涯を閉じるのである。

十七 ここで、冒頭の光琳画・乾山書「銹絵寒山拾得図角皿」を見て頂きたい。この「寒山図」も、そして、「拾得図」も、光琳、四十四歳(法橋になる)の頃(又は以前)の作なのある。

十八 そして、この光琳の描く「寒山図」は、法体の「京都西福寺」の木造、すなわち、「乾山=《雁金屋三男・権平》」その人と解することも可能であろう。そして、有髪の「拾得図」こそ、一代の伊達男の「光琳=《雁金屋次子・市之丞》」その人と解することも可能であろう。

十九 いずれにしろ、この「銹絵寒山拾得図角皿」(光琳画・乾山書)には、さまざまなドラマが内包されており、それが海外でなく、国内の「京都国立博物館蔵」になったことに対しても、そのドラマの一端を見る思いがする。

光琳・乾山そして蕪村」周辺覚書(その二十四) [光琳・乾山・蕪村]

その二十四 乾山の「禊図屏風」

A Shinto ceremony → 禊図屏風 (フリーア美術館蔵)

Type Screen (two-panel) 二曲一隻

Maker(s) Artist: Attributed to Ogata Kenzan (1663-1743) 尾形乾山

Historical period(s) Edo period, 1615-1868

Medium Color on paper 紙本着色

Dimension(s) H x W: 173.5 x 177 cm (68 5/16 x 69 11/16 in)

(メモ)

一 乾山の作品としては、二曲一隻の屏風画として大作である。落款はないが、右の端に下記の朱印(「深省」)が押されていて、乾山作というのが分かる。

二 原題は「A Shinto ceremony」(神道儀式)だが、下記の「禊図」(光琳筆)を念頭に置いたもので、「禊図屏風」として置きたい。

尾形光琳筆「禊図」 一幅 紙本着色 畠山記念館蔵

九七・〇×四二・六㎝

【『伊勢物語』六十五段禊を絵画化したもの。人物のポーズと配置は、宗達も利用した『異本伊勢物語絵巻』(鎌倉時代末の作か)を踏襲するが、縦長の拡幅画の画面に合わせて、水流を光琳好みの意匠化された形に変え、狩野派風の樹木を添えている。 】(『もっと知りたい 尾形光琳(仲町啓子著)』)

三 上記の解説文の『伊勢物語』(六十五段)の絵画化というのは、『異本伊勢物語絵巻』との関連に焦点を当てたものであるが、上記の光琳の「禊図」は、「家隆禊図」と言われ、次の解説文の方が分かり易い。

【 この図は藤原家隆(一一五八~一二三七)の「風そよぐならの小川の夕暮にみそぎぞ夏のしるしなりける」の歌意を描いたもので「家隆禊図」ともいわれる。左下に暢達(ちょうたつ)した線にまかせて、簡潔に水流の一部を表わし、流れに対して三人の人物が飄逸な姿で描かれ、色調は初夏のすがすがしさを思わせる。「法橋光琳」の落款、「道崇」の方印がある。 】(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』所収「作品解説131」)

四 『伊勢物語』の川は、「恋せじと御手洗河にせしみそぎ神はうけずもなりにけるかな」の「御手洗川(みたらしがわ)」(神社の近くを流れていて、参拝人が口をすすぎ手を洗い清める川)だが、これが家隆の川は、「風そよぐならの小川の夕暮にみそぎぞ夏のしるしなりける」で、「奈良の小川」ではなく、「京都の上賀茂神社境内の楢の木の下を流れている御手洗川」ということになる。光琳画の「禊図」の右端上部に描かれている「狩野派流の樹木」は、その「楢の木」ということになる。

五 そして、冒頭の乾山の「禊図屏風」では、左隻に、光琳が描く「楢の木」を配して、右隻には、「蛇籠」(護岸・水流制御などに使う円筒形に編んだかごに石を詰めたもの)などを配して、遠く、江戸にあって、京都の上賀茂神社の「六月の禊」などに思いを馳せての作と解したい。

六 この右隻の「蛇籠」などについては、下記のアドレスの「武蔵野隅田川図乱箱」の「蛇籠」などが思い起こされてくる。

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-02

(参考)伊勢物語絵巻六五段(在原なりける男)

↑

http://ise-monogatari.hix05.com/4/ise-065.arihara.html

↓

むかし、おほやけおぼして使う給ふ女の、色ゆるされたるありけり。大御息所とていますがりけるいとこなりけり。殿上にさぶらひける在原なりける男の、まだいと若かりけるを、この女あひしりたりけり。男、女方ゆるされたりければ、女のある所に来てむかひをりければ、女、いとかたはなり、身も亡びなむ、かくなせそ、といひければ、

思ふにはしのぶることぞ負けにける逢ふにしかへばさもあらばあれ

といひて曹司におり給へれば、例の、この御曹司には、人の見るをも知らでのぼりゐければ、この女、思ひわびて里へゆく。

されば、何のよきことと思ひて、いき通ひければ、皆人聞きて笑ひけり。つとめて主殿司の見るに、沓はとりて、奥になげ入れてのぼりぬ。

かくかたはにしつつありわたるに、身もいたづらになりぬべければ、つひにほろびぬべしとて、この男、いかにせむ、わがかかる心やめたまへ、と仏神にも申しけれど、いやまさりにのみおぼえつつ、なほわりなく恋しうのみおぼえければ、陰陽師、神巫よびて、恋せじといふ祓への具してなむいきける。祓へけるままに、いとど悲しきこと数まさりて、ありしよりけに恋しくのみおぼえければ、

恋せじと御手洗河にせしみそぎ神はうけずもなりにけるかな

といひてなむいにける。

この帝は、顔かたちよくおはしまして、仏の御名を御心に入れて、御声はいと尊くて申し給ふを聞きて、女はいたう泣きけり。かかる君に仕うまつらで、宿世つたなく、悲しきこと、このをとこにほだされて、とてなむ泣きける。かかるほどに、帝きこしめしつけて、このをとこをば流しつかはしてければ、この女のいとこの御息所、女をばまかでさせて、蔵にこめてしをりたまうければ、蔵にこもりて泣く。

海人の刈る藻にすむ虫のわれからと音をこそ泣かめ世をば恨みじ

と泣きをれば、このをとこ、人の国より夜ごとに来つつ、笛をいとおもしろく吹きて、声はをかしうてぞ、あはれに歌ひける。かかれば、この女は蔵にこもりながら、それにぞあなるとは聞けど、あひ見るべきにもあらでなむありける。

さりともと思ふらむこそ悲しけれあるにもあらぬ身をしらずして

と思ひ居り。をとこは、女しあはねば、かくし歩きつつ、人の国に歩きて、かくうたふ。

いたづらにゆきては来ぬるものゆゑに見まくほしさに誘はれつつ

水の尾の御時なるべし。大御息所も染殿の后なり。五条の后とも。

(現代語訳)

昔、天皇が御寵愛になって召しつかわれた女で、禁色を許された者があった。大御息所としておいでになられたお方の従妹であった。殿上に仕えていた在原という男で、まだたいそう若かった者を、この女は愛人にしていた。男は、宮殿内の女房の詰所に出入りを許されていたので、女のところに来て向かい合って座っていたところ、女が、とてもみっともない、身の破滅になりますから、そんなことはやめなさい、と言ったので、男は

あなたを思う心に忍ぶ心が負けてしまいました、あなたに会える喜びにかえられれば、どうなってもよいのです

と読んだ。(そして女が)曹司に下ると、例の男は、この曹司に、人目を憚らずについて来たので、この女は、困り果てて実家に帰ったのだった。

すると(男は)、なんと都合のよいことだと思って、(女の実家に)通って行ったので、人々が聞きつけて笑ったのであった。朝方に、主殿司がその様子を見ると、男は靴を手に取って、それを沓脱の奥に投げ入れて昇殿したのだった。

このように見苦しいことをしながら過ごしているうちに、これでは自分もだめになってしまって、遂には破滅してしまうだろうからとて、この男は、どうしよう、このようにはやる心を静めて下さいと神仏に御願い申し上げたが、いよいよ思いが募るのを覚えて、やはりやたらと恋しいとのみ思えたので、陰陽師や神巫を呼んで、恋せじというおはらいの道具を持参して(川へ)いったのだった。しかし、お祓いをするにつけても、ますますいとしいと思う心が募って来て、もとよりもいっそう恋しく思われたので、(男は)

恋をすまいと御手洗河にしたみそぎを、神は受け入れては下さいませんでした

と読んで、立ち去ったのだった。

この時の帝は、顔かたちが美しくいらして、仏の名号をお心にかけられ、お声もたいそう尊く念仏を唱えられるので、それを聞いて、女はひどく泣いた。このような尊い君におつかいせずに、宿世つたなく悲しいことに、この男にほだされてしまった、といって泣いたのだった。そのうちに、帝が事情をお知りになって、この男をば流罪になさったので、この女の従姉の御息所が女を呼びつけて、蔵に閉じ込めてしまった。それで女は、蔵にこもって泣いたのだった。そして、歌うには

海人の刈る藻に住む虫のワレカラのように、声を立てて泣きましょう、世の中を恨むことなどしないで

するとこの男は、他国より夜毎にやってきては、笛をたいそう上手に吹いて、美しい声で、哀れげに歌ったのだった。それで、女は蔵にこもりながら、男がそこにいるらしいと思いつつ聞いていたが、互いにあうこともならなかったのだった。そこで女は、

あの方がいつかは会えると思っていらっしゃるようなのが悲しい、生きているかわからぬようなわが身の境遇を知らないままに

と思っていたのだった。男の方は、女があってくれないので、このように笛を吹いて他国を歩きながら、次のように歌うのであった。

会えると思って行っては空しくもどってくるのだが、それは会いたい思いに誘われてのことなのだ

水の尾帝の次代のことであろう。大御息所というのも染殿の后のことだと言われている。あるいは五条の后とも言われている。

A Shinto ceremony → 禊図屏風 (フリーア美術館蔵)

Type Screen (two-panel) 二曲一隻

Maker(s) Artist: Attributed to Ogata Kenzan (1663-1743) 尾形乾山

Historical period(s) Edo period, 1615-1868

Medium Color on paper 紙本着色

Dimension(s) H x W: 173.5 x 177 cm (68 5/16 x 69 11/16 in)

(メモ)

一 乾山の作品としては、二曲一隻の屏風画として大作である。落款はないが、右の端に下記の朱印(「深省」)が押されていて、乾山作というのが分かる。

二 原題は「A Shinto ceremony」(神道儀式)だが、下記の「禊図」(光琳筆)を念頭に置いたもので、「禊図屏風」として置きたい。

尾形光琳筆「禊図」 一幅 紙本着色 畠山記念館蔵

九七・〇×四二・六㎝

【『伊勢物語』六十五段禊を絵画化したもの。人物のポーズと配置は、宗達も利用した『異本伊勢物語絵巻』(鎌倉時代末の作か)を踏襲するが、縦長の拡幅画の画面に合わせて、水流を光琳好みの意匠化された形に変え、狩野派風の樹木を添えている。 】(『もっと知りたい 尾形光琳(仲町啓子著)』)

三 上記の解説文の『伊勢物語』(六十五段)の絵画化というのは、『異本伊勢物語絵巻』との関連に焦点を当てたものであるが、上記の光琳の「禊図」は、「家隆禊図」と言われ、次の解説文の方が分かり易い。

【 この図は藤原家隆(一一五八~一二三七)の「風そよぐならの小川の夕暮にみそぎぞ夏のしるしなりける」の歌意を描いたもので「家隆禊図」ともいわれる。左下に暢達(ちょうたつ)した線にまかせて、簡潔に水流の一部を表わし、流れに対して三人の人物が飄逸な姿で描かれ、色調は初夏のすがすがしさを思わせる。「法橋光琳」の落款、「道崇」の方印がある。 】(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』所収「作品解説131」)

四 『伊勢物語』の川は、「恋せじと御手洗河にせしみそぎ神はうけずもなりにけるかな」の「御手洗川(みたらしがわ)」(神社の近くを流れていて、参拝人が口をすすぎ手を洗い清める川)だが、これが家隆の川は、「風そよぐならの小川の夕暮にみそぎぞ夏のしるしなりける」で、「奈良の小川」ではなく、「京都の上賀茂神社境内の楢の木の下を流れている御手洗川」ということになる。光琳画の「禊図」の右端上部に描かれている「狩野派流の樹木」は、その「楢の木」ということになる。

五 そして、冒頭の乾山の「禊図屏風」では、左隻に、光琳が描く「楢の木」を配して、右隻には、「蛇籠」(護岸・水流制御などに使う円筒形に編んだかごに石を詰めたもの)などを配して、遠く、江戸にあって、京都の上賀茂神社の「六月の禊」などに思いを馳せての作と解したい。

六 この右隻の「蛇籠」などについては、下記のアドレスの「武蔵野隅田川図乱箱」の「蛇籠」などが思い起こされてくる。

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-02

(参考)伊勢物語絵巻六五段(在原なりける男)

↑

http://ise-monogatari.hix05.com/4/ise-065.arihara.html

↓

むかし、おほやけおぼして使う給ふ女の、色ゆるされたるありけり。大御息所とていますがりけるいとこなりけり。殿上にさぶらひける在原なりける男の、まだいと若かりけるを、この女あひしりたりけり。男、女方ゆるされたりければ、女のある所に来てむかひをりければ、女、いとかたはなり、身も亡びなむ、かくなせそ、といひければ、

思ふにはしのぶることぞ負けにける逢ふにしかへばさもあらばあれ

といひて曹司におり給へれば、例の、この御曹司には、人の見るをも知らでのぼりゐければ、この女、思ひわびて里へゆく。

されば、何のよきことと思ひて、いき通ひければ、皆人聞きて笑ひけり。つとめて主殿司の見るに、沓はとりて、奥になげ入れてのぼりぬ。

かくかたはにしつつありわたるに、身もいたづらになりぬべければ、つひにほろびぬべしとて、この男、いかにせむ、わがかかる心やめたまへ、と仏神にも申しけれど、いやまさりにのみおぼえつつ、なほわりなく恋しうのみおぼえければ、陰陽師、神巫よびて、恋せじといふ祓への具してなむいきける。祓へけるままに、いとど悲しきこと数まさりて、ありしよりけに恋しくのみおぼえければ、

恋せじと御手洗河にせしみそぎ神はうけずもなりにけるかな

といひてなむいにける。

この帝は、顔かたちよくおはしまして、仏の御名を御心に入れて、御声はいと尊くて申し給ふを聞きて、女はいたう泣きけり。かかる君に仕うまつらで、宿世つたなく、悲しきこと、このをとこにほだされて、とてなむ泣きける。かかるほどに、帝きこしめしつけて、このをとこをば流しつかはしてければ、この女のいとこの御息所、女をばまかでさせて、蔵にこめてしをりたまうければ、蔵にこもりて泣く。

海人の刈る藻にすむ虫のわれからと音をこそ泣かめ世をば恨みじ

と泣きをれば、このをとこ、人の国より夜ごとに来つつ、笛をいとおもしろく吹きて、声はをかしうてぞ、あはれに歌ひける。かかれば、この女は蔵にこもりながら、それにぞあなるとは聞けど、あひ見るべきにもあらでなむありける。

さりともと思ふらむこそ悲しけれあるにもあらぬ身をしらずして

と思ひ居り。をとこは、女しあはねば、かくし歩きつつ、人の国に歩きて、かくうたふ。

いたづらにゆきては来ぬるものゆゑに見まくほしさに誘はれつつ

水の尾の御時なるべし。大御息所も染殿の后なり。五条の后とも。

(現代語訳)

昔、天皇が御寵愛になって召しつかわれた女で、禁色を許された者があった。大御息所としておいでになられたお方の従妹であった。殿上に仕えていた在原という男で、まだたいそう若かった者を、この女は愛人にしていた。男は、宮殿内の女房の詰所に出入りを許されていたので、女のところに来て向かい合って座っていたところ、女が、とてもみっともない、身の破滅になりますから、そんなことはやめなさい、と言ったので、男は

あなたを思う心に忍ぶ心が負けてしまいました、あなたに会える喜びにかえられれば、どうなってもよいのです

と読んだ。(そして女が)曹司に下ると、例の男は、この曹司に、人目を憚らずについて来たので、この女は、困り果てて実家に帰ったのだった。

すると(男は)、なんと都合のよいことだと思って、(女の実家に)通って行ったので、人々が聞きつけて笑ったのであった。朝方に、主殿司がその様子を見ると、男は靴を手に取って、それを沓脱の奥に投げ入れて昇殿したのだった。

このように見苦しいことをしながら過ごしているうちに、これでは自分もだめになってしまって、遂には破滅してしまうだろうからとて、この男は、どうしよう、このようにはやる心を静めて下さいと神仏に御願い申し上げたが、いよいよ思いが募るのを覚えて、やはりやたらと恋しいとのみ思えたので、陰陽師や神巫を呼んで、恋せじというおはらいの道具を持参して(川へ)いったのだった。しかし、お祓いをするにつけても、ますますいとしいと思う心が募って来て、もとよりもいっそう恋しく思われたので、(男は)

恋をすまいと御手洗河にしたみそぎを、神は受け入れては下さいませんでした

と読んで、立ち去ったのだった。

この時の帝は、顔かたちが美しくいらして、仏の名号をお心にかけられ、お声もたいそう尊く念仏を唱えられるので、それを聞いて、女はひどく泣いた。このような尊い君におつかいせずに、宿世つたなく悲しいことに、この男にほだされてしまった、といって泣いたのだった。そのうちに、帝が事情をお知りになって、この男をば流罪になさったので、この女の従姉の御息所が女を呼びつけて、蔵に閉じ込めてしまった。それで女は、蔵にこもって泣いたのだった。そして、歌うには

海人の刈る藻に住む虫のワレカラのように、声を立てて泣きましょう、世の中を恨むことなどしないで

するとこの男は、他国より夜毎にやってきては、笛をたいそう上手に吹いて、美しい声で、哀れげに歌ったのだった。それで、女は蔵にこもりながら、男がそこにいるらしいと思いつつ聞いていたが、互いにあうこともならなかったのだった。そこで女は、

あの方がいつかは会えると思っていらっしゃるようなのが悲しい、生きているかわからぬようなわが身の境遇を知らないままに

と思っていたのだった。男の方は、女があってくれないので、このように笛を吹いて他国を歩きながら、次のように歌うのであった。

会えると思って行っては空しくもどってくるのだが、それは会いたい思いに誘われてのことなのだ

水の尾帝の次代のことであろう。大御息所というのも染殿の后のことだと言われている。あるいは五条の后とも言われている。

「光琳・乾山そして蕪村」周辺覚書(その二十三) [光琳・乾山・蕪村]

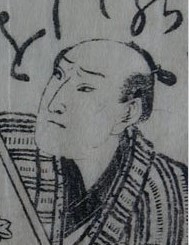

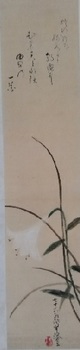

その二十三 乾山の「竹図」

尾形乾山筆「竹図」 一幅 紙本墨画 個人蔵 三〇・一×四三・三㎝

【 竹や笹も乾山の好画題で、絵画よりも銹絵染付の角皿や小向付が一般的である。大小の竹、それに笹葉を濃淡で描き分けて奥行きを表している。絵賛の「冷淡古人風」と落款が本紙の半分を領し、画賛を自負した乾山らしい一作である。本幅には古筆了意の模本も添っており、伝来の確かさがうかがわれる。 】(『尾形乾山開窯三〇〇年・京焼の系譜「乾山と京のやきもの」展』所収「作品解説一六六」)

(メモ)

一 落款の、「八十一写」から、乾山が没する寛保三年(一七四三)の作ということになる。この落款「紫翠深省(次の二字=「個事」=「居士」の意か?)八十一写」の、その「深省」の次の二字(「個事」のように読める)が「居士」の当て字と解すると、乾山は亡くなる最晩年まで、黄檗宗の独照性円より授かった、禅号の「霊海」の、その在家僧(居士)という意識を持ち続けていたということになる。

二 「冷淡古人風」の「四字」の賛の「古人風」というのは、乾山その人に焦点を当てて、その「古人」(古人・故人・旧人)とは、乾山の無二の家兄・尾形光琳その人と解したい。

その上で、「冷淡」とは、「苦しんだり悩んだりしないで、『見たまま・感じたまま』を、率直に表現する」、その「古人・光琳」の「画風」に因っているという意に解したい。

三 ずばり、上記の乾山の「竹図」は、次の光琳画・乾山書の「銹絵竹図角皿」の光琳の画「竹図」を、見本にして、その賛のとおり、「古人風(光琳風)」に「冷(感情をたかぶらせない)・淡(かざらず)」に、描いたというのであろう。

光琳画・乾山書「銹絵竹図角皿」H-2.8 D-22 W-21.9 出光美術館蔵

↑

http://www.miho.or.jp/booth/html/artcon/00004464.htm

↓

この乾山の賛「雨洗娟々浄(雨娟々ト浄ヲ洗イ)/風吹細々香(風細々ト香ヲ吹ク)」は、杜甫の『杜少陵集』(巻十四)に、その由来があるようである。上記の乾山の「竹図」(掛幅)は、寛保三年(一七四二)、八十一歳の亡くなる最晩年(江戸在住)のものであるが、光琳画・乾山書「銹絵竹図角皿」は、正徳二年(一七一二、光琳、五十五歳、乾山、五十歳)、「鳴滝の乾山窯を廃し、二条寺町西入ル丁子屋町へ移り、焼物商売を始める」の、それ以前の「鳴滝時代」か、それ以降の「二条丁子屋町時代」かの、「京都時代」の作ということになる。その「京都時代」の落款は、「乾山陶隠深省」で、この「陶隠」の「陶」は、「陶工」、そして、「隠」は「隠士・隠民」(逸民・逸士)を意味しているのであろう。

四 光琳には、乾山の賛の「冷淡(古人風)」の水墨画がある。次の「竹虎図」などが、それに当たる。そして、この「竹虎図」の「竹」の描写も、冒頭の乾山の「竹図」と同一世界のものであろう。

尾形光琳筆「竹虎図」 紙本墨画 28.3×39.0cm 江戸時代(18世紀) 京都国立博物館蔵 A甲539 落款「青々光琳」 印章「方祝」

↑

http://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kinsei/item09.html

↓

著色の花鳥図や草花図などを描く時の光琳には、どこかしら肩肘張ったように見受けられる場合があるが、墨画に関してはまことに軽妙で、親しみ易い作品が多い。その代表作品が「維摩図」と本図である。竹林を背景にちんまりと腰をおろした虎は、いたずらっ子のようなやんちゃな眼をして横を睨む。中国画の影響を受けた狩野山楽などの「龍虎図」が、強烈な力と力の対決の場面に仕上げているのに比すれば、これはもはや戯画とでも称すべき画風であって、本図が対幅であったとすれば、龍もまた愛くるしい龍であるに違いない。それにしても戯画を描くということは、画家の自由性を物語って余りある。

尾形乾山筆「竹図」 一幅 紙本墨画 個人蔵 三〇・一×四三・三㎝

【 竹や笹も乾山の好画題で、絵画よりも銹絵染付の角皿や小向付が一般的である。大小の竹、それに笹葉を濃淡で描き分けて奥行きを表している。絵賛の「冷淡古人風」と落款が本紙の半分を領し、画賛を自負した乾山らしい一作である。本幅には古筆了意の模本も添っており、伝来の確かさがうかがわれる。 】(『尾形乾山開窯三〇〇年・京焼の系譜「乾山と京のやきもの」展』所収「作品解説一六六」)

(メモ)

一 落款の、「八十一写」から、乾山が没する寛保三年(一七四三)の作ということになる。この落款「紫翠深省(次の二字=「個事」=「居士」の意か?)八十一写」の、その「深省」の次の二字(「個事」のように読める)が「居士」の当て字と解すると、乾山は亡くなる最晩年まで、黄檗宗の独照性円より授かった、禅号の「霊海」の、その在家僧(居士)という意識を持ち続けていたということになる。

二 「冷淡古人風」の「四字」の賛の「古人風」というのは、乾山その人に焦点を当てて、その「古人」(古人・故人・旧人)とは、乾山の無二の家兄・尾形光琳その人と解したい。

その上で、「冷淡」とは、「苦しんだり悩んだりしないで、『見たまま・感じたまま』を、率直に表現する」、その「古人・光琳」の「画風」に因っているという意に解したい。

三 ずばり、上記の乾山の「竹図」は、次の光琳画・乾山書の「銹絵竹図角皿」の光琳の画「竹図」を、見本にして、その賛のとおり、「古人風(光琳風)」に「冷(感情をたかぶらせない)・淡(かざらず)」に、描いたというのであろう。

光琳画・乾山書「銹絵竹図角皿」H-2.8 D-22 W-21.9 出光美術館蔵

↑

http://www.miho.or.jp/booth/html/artcon/00004464.htm

↓

この乾山の賛「雨洗娟々浄(雨娟々ト浄ヲ洗イ)/風吹細々香(風細々ト香ヲ吹ク)」は、杜甫の『杜少陵集』(巻十四)に、その由来があるようである。上記の乾山の「竹図」(掛幅)は、寛保三年(一七四二)、八十一歳の亡くなる最晩年(江戸在住)のものであるが、光琳画・乾山書「銹絵竹図角皿」は、正徳二年(一七一二、光琳、五十五歳、乾山、五十歳)、「鳴滝の乾山窯を廃し、二条寺町西入ル丁子屋町へ移り、焼物商売を始める」の、それ以前の「鳴滝時代」か、それ以降の「二条丁子屋町時代」かの、「京都時代」の作ということになる。その「京都時代」の落款は、「乾山陶隠深省」で、この「陶隠」の「陶」は、「陶工」、そして、「隠」は「隠士・隠民」(逸民・逸士)を意味しているのであろう。

四 光琳には、乾山の賛の「冷淡(古人風)」の水墨画がある。次の「竹虎図」などが、それに当たる。そして、この「竹虎図」の「竹」の描写も、冒頭の乾山の「竹図」と同一世界のものであろう。

尾形光琳筆「竹虎図」 紙本墨画 28.3×39.0cm 江戸時代(18世紀) 京都国立博物館蔵 A甲539 落款「青々光琳」 印章「方祝」

↑

http://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kinsei/item09.html

↓

著色の花鳥図や草花図などを描く時の光琳には、どこかしら肩肘張ったように見受けられる場合があるが、墨画に関してはまことに軽妙で、親しみ易い作品が多い。その代表作品が「維摩図」と本図である。竹林を背景にちんまりと腰をおろした虎は、いたずらっ子のようなやんちゃな眼をして横を睨む。中国画の影響を受けた狩野山楽などの「龍虎図」が、強烈な力と力の対決の場面に仕上げているのに比すれば、これはもはや戯画とでも称すべき画風であって、本図が対幅であったとすれば、龍もまた愛くるしい龍であるに違いない。それにしても戯画を描くということは、画家の自由性を物語って余りある。

「光琳・乾山そして蕪村」周辺覚書(その二十二) [光琳・乾山・蕪村]

その二十二 乾山の「百合図」

尾形乾山筆「百合図」 一幅 紙本着色 大山崎山荘美術館蔵

30×52.5cm

↑

https://www.asahibeer-oyamazaki.com/chinese/collection/050.html

(メモ)

一 上記のアドレスの解説記事を見ると、「柳宗悅」の旧蔵品で、アサヒビールの「山本為三郎」所蔵となった作品のようである。この種のものは何点かあるようである。

尾形乾山筆「百合図」一幅 紙本着色 個人蔵 元文三年(一七三八)作

一一六・七×二六・六㎝

【 款記から元文三年(一七三八)、乾山七十六歳の作と判明する。一見素朴ながら味わい深い作。ゆっくりと引かれた線に、乾山らしい重々しさと雅味がある。「燈(ともしび)の夜を残すかと朝露にひかりことなるゆりの一花」は、室町時代の公家歌人三条西実隆の歌。 】(『もっと知りたい 尾形光琳(仲町啓子著)』)

↓

この作品の印章らしきものは、朱で「権平」(乾山の幼時の頃の名)の「平」を図案化した「花押」のようである。この花押の他に、「巾着」形の「花押」があるが、「平」の花押は、主として文書や晩年のものに使用しているのかも知れない。

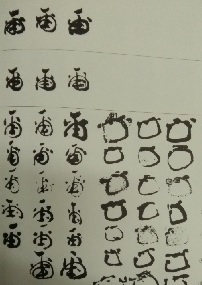

(『尾形乾山第三巻研究編(リチャード・ウィルソン、小笠原左江子著)』)

所収「乾山の花押」

二 上記の図の歌賛は、どちらも、三条西実隆の「燈(ともしび)の夜(よ)を残すかと朝露にひかりことなるゆりの一花」である。歌賛がなく、扇面の「百合図」もある。皆、同時の頃の作品なのであろう。

尾形乾山筆「百合図扇面」(ファインバーグ・コレクション)

↑

https://blog.goo.ne.jp/shinakoji/e/f72a998bcf1e993d681c44eab1adc0b6

三 乾山の「百合」を主題とした名品も多い。

http://www.miho.or.jp/booth/html/artcon/00000888.htm

↓

「乾山銹絵百合形向付」MIHO MUSEUM蔵(益田鈍翁旧蔵) 高:5.2cm 口径:15.8cm 底径:5.8cm

【 型造りの向付で,器表面には型離れを容易にするためにあてられたと考えられる布の圧痕(布目)が残っている。銹絵で花弁の縁どりとしべが描かれ,全体に半透明の釉が掛

けられているが,外底部だけは露胎になっている。

乾山焼ではごく一般的な白泥を塗る手法も,この向付に関しては全く用いられていない。現在,京都の法蔵寺に所蔵されている鳴滝窯跡出土陶片のなかに,ほとんど同一の向付の口縁部破片が存在することから,この種の向付がすでに鳴滝時代には作られていたことが知られ,製作年代を考えるうえでの大きな手掛かりとなっている。

五客中四客に「乾山」の銹絵銘が施されているが,いずれも書体が極めてよく似通っており,同一人物の手によるものと推定される。銘は,くずしの少ない整った書体のもので,これは乾山焼の銘としては古相を示すものと考えられている。】

尾形乾山筆「百合図」 一幅 紙本着色 大山崎山荘美術館蔵

30×52.5cm

↑

https://www.asahibeer-oyamazaki.com/chinese/collection/050.html

(メモ)

一 上記のアドレスの解説記事を見ると、「柳宗悅」の旧蔵品で、アサヒビールの「山本為三郎」所蔵となった作品のようである。この種のものは何点かあるようである。

尾形乾山筆「百合図」一幅 紙本着色 個人蔵 元文三年(一七三八)作

一一六・七×二六・六㎝

【 款記から元文三年(一七三八)、乾山七十六歳の作と判明する。一見素朴ながら味わい深い作。ゆっくりと引かれた線に、乾山らしい重々しさと雅味がある。「燈(ともしび)の夜を残すかと朝露にひかりことなるゆりの一花」は、室町時代の公家歌人三条西実隆の歌。 】(『もっと知りたい 尾形光琳(仲町啓子著)』)

↓

この作品の印章らしきものは、朱で「権平」(乾山の幼時の頃の名)の「平」を図案化した「花押」のようである。この花押の他に、「巾着」形の「花押」があるが、「平」の花押は、主として文書や晩年のものに使用しているのかも知れない。

(『尾形乾山第三巻研究編(リチャード・ウィルソン、小笠原左江子著)』)

所収「乾山の花押」

二 上記の図の歌賛は、どちらも、三条西実隆の「燈(ともしび)の夜(よ)を残すかと朝露にひかりことなるゆりの一花」である。歌賛がなく、扇面の「百合図」もある。皆、同時の頃の作品なのであろう。

尾形乾山筆「百合図扇面」(ファインバーグ・コレクション)

↑

https://blog.goo.ne.jp/shinakoji/e/f72a998bcf1e993d681c44eab1adc0b6

三 乾山の「百合」を主題とした名品も多い。

http://www.miho.or.jp/booth/html/artcon/00000888.htm

↓

「乾山銹絵百合形向付」MIHO MUSEUM蔵(益田鈍翁旧蔵) 高:5.2cm 口径:15.8cm 底径:5.8cm

【 型造りの向付で,器表面には型離れを容易にするためにあてられたと考えられる布の圧痕(布目)が残っている。銹絵で花弁の縁どりとしべが描かれ,全体に半透明の釉が掛

けられているが,外底部だけは露胎になっている。

乾山焼ではごく一般的な白泥を塗る手法も,この向付に関しては全く用いられていない。現在,京都の法蔵寺に所蔵されている鳴滝窯跡出土陶片のなかに,ほとんど同一の向付の口縁部破片が存在することから,この種の向付がすでに鳴滝時代には作られていたことが知られ,製作年代を考えるうえでの大きな手掛かりとなっている。

五客中四客に「乾山」の銹絵銘が施されているが,いずれも書体が極めてよく似通っており,同一人物の手によるものと推定される。銘は,くずしの少ない整った書体のもので,これは乾山焼の銘としては古相を示すものと考えられている。】

「光琳・乾山そして蕪村」周辺覚書(その二十一) [光琳・乾山・蕪村]

その二十一 乾山の「青・白桔梗図」

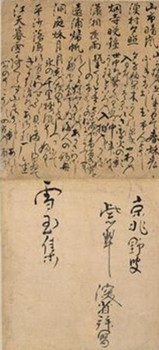

Blue and white flowers on slender stalks → 青・白桔梗図(フリーア美術館蔵)

Type Hanging scroll (mounted on panel) → 掛幅

Maker(s) Artist: Inscription and seals of Ogata Kenzan (1663-1743)→尾形(緒方)乾山

Historical period(s) Edo period, 18th-19th century

Medium Color on paper → 紙本着色

Dimension(s) H x W (image): 128.5 × 47.3 cm (50 9/16 × 18 5/8 in)

(メモ)

一 元文五年(一七四〇)、乾山、七十八歳時の作。落款は「京兆七十八翁緒方深省画」。原題は「Blue and white flowers on slender stalks」(細い茎の青と白の花)だが、桔梗の花のようである。

二 この「青と白の花」は、先に紹介した「花籠図」(福岡市美術館・松永コレクション)、そして、「花籠桔梗図扇面」(フリーア美術館蔵)と同じ「青と白の桔梗図」なのであろう。

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-13

↓

乾山筆「花籠図」(福岡市美術館蔵)の「部分図」

↓

乾山筆「花籠桔梗図扇面」(フリーア美術館蔵)の「部分図」

三 晩年の乾山が、執拗に描く初秋の花「桔梗」は、上記のアドレスで、蕪村の「修行者(すぎょうしゃ)の径(こみち)にめずる桔梗かな」の句を引用しながら、『伊勢物語』(第九段「宇津の山」)が、その背景となっているのではないかということについて記したが、

やはり、遠く東国の江戸にあって、生まれ故郷の西国の京都への思いというのが、この「青と白の桔梗」の背景なのではないかという思いを深くする。

(再掲)

【 修行者(すぎょうしゃ)の径(こみち)にめずる桔梗かな

(蕪村、安永六年=一七七七、六十二歳)

句意は、「行脚の僧が、小径の傍らの桔梗を見つけ、しばし見とれている」のようなことであろうが、この「修業者」を、黄檗宗の修業僧・(霊海)乾山、そして、浄土宗の行脚僧・(釈)蕪村と置き換えてみると、この句のイメージが鮮明になって来る。

その上で、この句の背景は、『源氏物語』(「野分」の段)ではなく、『伊勢物語』(第九段「宇津の山」)が、その背景となって来る。

( 行き行きて駿河の国にいたりぬ。宇津の山にいたりて、わが入らむとする道はいと暗う細きに、つたかえでは茂り、物心ぼそく、すずろなるめを見ることと思ふに、修行者あひたり。

「かかる道はいかでかいまする」

といふを見れば、見し人なりけり。京に、その人の御もとにとて、文書きてつく。

駿河なる 宇津の山辺の うつつにも 夢にも人に 逢はぬなりけり。) (『伊勢物語』(第九段「宇津の山」) 】

四 そして、乾山の、この望郷の思いは、家兄光琳への思いと繋がっているのであろう。これまた、先に紹介した、光琳の「白地秋草模様小袖」にも、「青と白の桔梗」が描かれている。

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-11

↓

光琳筆「白地秋草模様小袖」(東京国立博物館蔵)の「部分拡大図」

五 次の「色絵桔梗文盃台(はいだい)」は、乾山陶器の白眉の一つに数えられている。

乾山作「色絵桔梗文盃台」一基 色絵(上絵付) 高火度焼成 MIHO MUSEUM蔵

高七・〇 口径五・二 鍔径一四・八 底径六・〇 ㎝

【 盃台とは引盃(ひきさかずき)を乗せる台で、円筒形の高台に鍔(つば)が付き、中央の筒内に盃に残った酒露や湑(したみ)を流すようになっています。茶事の懐石で用いられ、客の数だけ乗せて持ち出します。通常、引盃と対になっているため漆器製品が多いですが、湑穴のない渡盞(とさん)には誠治染付など磁器製のものが見られます。この盃台はとても手の込んだ作りと意匠になっています。まず、そのしっかりとした成形技術。裾広がりの円錐形円筒高台に、透かしを設けた不整形の鍔が付けられていますが、鍔はわずかに下がり気味とはいえ、成形、焼成には高度な製陶技術が発揮されていることに驚かされます。次にそのデザイン性。鍔の表面には白泥と染付で桔梗の花弁が描かれ、さらに金彩で花弁と蕊(しべ)が描かれ、その裏面には白化粧と染付で下地を作り、その上から赤、緑、金の丸文が金の格子文と格子間に施されています。口縁には白化粧下地の上に外側に簡略化された瑞雲文、内側には半花文が赤と染付で施され七宝輪違文、その中に赤で唐花文を施しています。成形技術もさることながら、このデザイン性の素晴らしさは、乾山の卓抜した意匠力のなせる技でしょう。全面に透明釉を掛けて本焼した上絵付け色絵製品で、底は土見せ、きめ細かな白土が確認でき、中央に窯瑕(かまきず)が生じていますが、大きく伸びやかな乾山名が銹絵で記されています。この盃台は乾山の斬新で大胆な感性が存分に発揮された、乾山陶の白眉といっていい作品でしょう。】(『乾山 琳派からモダンまで(求龍堂刊)』所収「作品解説8」)

六 乾山には、「桔梗」を主題にした名品が多い。

http://www.miho.or.jp/booth/html/artcon/00000674.htm

↓

乾山銹絵染付桔梗図筒向付

↓

京都 江戸時代中期 18-19c 乾山陶製、色絵 H-8.8 D-7

↓

https://blogs.yahoo.co.jp/les_fleurs3106/GALLERY/show_image.html?id=45239412&no=6

Blue and white flowers on slender stalks → 青・白桔梗図(フリーア美術館蔵)

Type Hanging scroll (mounted on panel) → 掛幅

Maker(s) Artist: Inscription and seals of Ogata Kenzan (1663-1743)→尾形(緒方)乾山

Historical period(s) Edo period, 18th-19th century

Medium Color on paper → 紙本着色

Dimension(s) H x W (image): 128.5 × 47.3 cm (50 9/16 × 18 5/8 in)

(メモ)

一 元文五年(一七四〇)、乾山、七十八歳時の作。落款は「京兆七十八翁緒方深省画」。原題は「Blue and white flowers on slender stalks」(細い茎の青と白の花)だが、桔梗の花のようである。

二 この「青と白の花」は、先に紹介した「花籠図」(福岡市美術館・松永コレクション)、そして、「花籠桔梗図扇面」(フリーア美術館蔵)と同じ「青と白の桔梗図」なのであろう。

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-13

↓

乾山筆「花籠図」(福岡市美術館蔵)の「部分図」

↓

乾山筆「花籠桔梗図扇面」(フリーア美術館蔵)の「部分図」

三 晩年の乾山が、執拗に描く初秋の花「桔梗」は、上記のアドレスで、蕪村の「修行者(すぎょうしゃ)の径(こみち)にめずる桔梗かな」の句を引用しながら、『伊勢物語』(第九段「宇津の山」)が、その背景となっているのではないかということについて記したが、

やはり、遠く東国の江戸にあって、生まれ故郷の西国の京都への思いというのが、この「青と白の桔梗」の背景なのではないかという思いを深くする。

(再掲)

【 修行者(すぎょうしゃ)の径(こみち)にめずる桔梗かな

(蕪村、安永六年=一七七七、六十二歳)

句意は、「行脚の僧が、小径の傍らの桔梗を見つけ、しばし見とれている」のようなことであろうが、この「修業者」を、黄檗宗の修業僧・(霊海)乾山、そして、浄土宗の行脚僧・(釈)蕪村と置き換えてみると、この句のイメージが鮮明になって来る。

その上で、この句の背景は、『源氏物語』(「野分」の段)ではなく、『伊勢物語』(第九段「宇津の山」)が、その背景となって来る。

( 行き行きて駿河の国にいたりぬ。宇津の山にいたりて、わが入らむとする道はいと暗う細きに、つたかえでは茂り、物心ぼそく、すずろなるめを見ることと思ふに、修行者あひたり。

「かかる道はいかでかいまする」

といふを見れば、見し人なりけり。京に、その人の御もとにとて、文書きてつく。

駿河なる 宇津の山辺の うつつにも 夢にも人に 逢はぬなりけり。) (『伊勢物語』(第九段「宇津の山」) 】

四 そして、乾山の、この望郷の思いは、家兄光琳への思いと繋がっているのであろう。これまた、先に紹介した、光琳の「白地秋草模様小袖」にも、「青と白の桔梗」が描かれている。

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-06-11

↓

光琳筆「白地秋草模様小袖」(東京国立博物館蔵)の「部分拡大図」

五 次の「色絵桔梗文盃台(はいだい)」は、乾山陶器の白眉の一つに数えられている。

乾山作「色絵桔梗文盃台」一基 色絵(上絵付) 高火度焼成 MIHO MUSEUM蔵

高七・〇 口径五・二 鍔径一四・八 底径六・〇 ㎝

【 盃台とは引盃(ひきさかずき)を乗せる台で、円筒形の高台に鍔(つば)が付き、中央の筒内に盃に残った酒露や湑(したみ)を流すようになっています。茶事の懐石で用いられ、客の数だけ乗せて持ち出します。通常、引盃と対になっているため漆器製品が多いですが、湑穴のない渡盞(とさん)には誠治染付など磁器製のものが見られます。この盃台はとても手の込んだ作りと意匠になっています。まず、そのしっかりとした成形技術。裾広がりの円錐形円筒高台に、透かしを設けた不整形の鍔が付けられていますが、鍔はわずかに下がり気味とはいえ、成形、焼成には高度な製陶技術が発揮されていることに驚かされます。次にそのデザイン性。鍔の表面には白泥と染付で桔梗の花弁が描かれ、さらに金彩で花弁と蕊(しべ)が描かれ、その裏面には白化粧と染付で下地を作り、その上から赤、緑、金の丸文が金の格子文と格子間に施されています。口縁には白化粧下地の上に外側に簡略化された瑞雲文、内側には半花文が赤と染付で施され七宝輪違文、その中に赤で唐花文を施しています。成形技術もさることながら、このデザイン性の素晴らしさは、乾山の卓抜した意匠力のなせる技でしょう。全面に透明釉を掛けて本焼した上絵付け色絵製品で、底は土見せ、きめ細かな白土が確認でき、中央に窯瑕(かまきず)が生じていますが、大きく伸びやかな乾山名が銹絵で記されています。この盃台は乾山の斬新で大胆な感性が存分に発揮された、乾山陶の白眉といっていい作品でしょう。】(『乾山 琳派からモダンまで(求龍堂刊)』所収「作品解説8」)

六 乾山には、「桔梗」を主題にした名品が多い。

http://www.miho.or.jp/booth/html/artcon/00000674.htm

↓

乾山銹絵染付桔梗図筒向付

↓

京都 江戸時代中期 18-19c 乾山陶製、色絵 H-8.8 D-7

↓

https://blogs.yahoo.co.jp/les_fleurs3106/GALLERY/show_image.html?id=45239412&no=6

「光琳・乾山そして蕪村」周辺覚書(その二十) [光琳・乾山・蕪村]

その二十 乾山の「乙御前図」

Uzume (Okame) and flowers → 乙御前図 (フリーア美術館蔵)

Type Hanging scroll (mounted on panel) → 掛幅

Maker(s) Artist: Signature of Ogata Kenzan (1663-1743)

Historical period(s) Edo period, 18th-19th century

Medium Color, ink, and gold on paper → 金地紙本着色

Dimension(s) H x W: 29.3 x 53.6 cm (11 9/16 x 21 1/8 in)

(メモ)

一 乾山の、この「乙御前(おとごぜん)図」は、光琳の次の「乙御前図」を念頭に置いたものであろう。

尾形光琳筆「乙御前図」(国華百九十七号=明治三十九年十月)

↓

https://www.kosho-zou-zou.net/bookshelf/art/1939-2013-11-21-05-57-44

二 乾山の落款は、「京兆逸士七十七翁 紫翠深省」で、元文四年(一七三九)作ということになる。この前年(元文三年)には、京都の若冲(二十三歳)は、「父没に伴い四代目源左衛門となり家督相続」の頃、蕪村は江戸の夜半亭(日本橋本石町)にあって絵俳書『卯月庭訓(露月ら編)』に蕪村の最初の作品「鎌倉誂物」と題する「自画賛」が収載された頃である。

三 光琳の落款は、「法橋光琳」で、光琳が法橋に叙せられたのは、元禄十四年(一七〇一・四十四歳)で、それ以降の作品ということになる。この落款の署名の前に「以利休居士」云々とあり、この「乙御前」(お多福・ウズメ・オカメ)は、利休居士愛用のものと何か関係があるのかも知れない。

四 因みに、「茶の湯釜の形状のひとつで、丈が低く、口造りは姥口で、全体にふっくらとした形の釜」が「乙御前釜」で、「朝夕になれしなじみの姥口を、人に吸せんことおしぞ思ふ」などの狂歌もあるようである。

http://verdure.tyanoyu.net/kama_otogoze.html

↓

五 光琳・乾山とは尾形家(京都有数の呉服商「雁金屋」)とは姻戚関係にある本阿弥光悦作の「赤楽茶碗」の一つに、銘が「乙御前」のものがある。

本阿弥光悦 赤樂茶碗 「乙御前」 重要文化財 江戸時代(十七世紀) 個人蔵

八・八×十一・五×三・一㎝ (高さ×口径×高台径)

↑

https://otogoze.exblog.jp/10981496/

↓

上記のアドレスでは、「『乙御前』とは『お多福・おかめ』のことで、茶碗を上から見た姿がいかにも「お多福・おかめ」の下膨れの福々しい顔の輪郭とよく似ているところから、表千家不審庵初代の江岑宗左(こうしん そうさ)によって命銘された」と紹介されている。

この「赤楽茶碗(銘=乙御前)」については、『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』では、次のとおり解説されている。

【 まるみ豊かな、しかもあたかもお多福の面相のように歪んだ口部の作振にちなんで「乙御前」と名付けられたらしく、箱の蓋表に千宗旦らしい筆跡で「ヲトコセ」と書されている。口作りは一方を内に抱えこませ、一方は端反りにつくり、胴から腰にかけてふっくらとまるく、高台はあたかもまるく平らな土片を押し付けたかのように造られている。赤土の上にかかった釉はよく溶けている。口部と高台際に山割れが生じている。大阪の平瀬家、名古屋の森川家に伝来した。】

(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』所収「作品解説266」)

六 上記の解説中にある「名古屋の森川家に伝来した」の「名古屋の森川家」が、次のアドレスに出て来る「森川勘一郎(如春庵)」家のことで、いわゆる「新佐野乾山真贋論争」にも、その名が見られる方なのである。下記のアドレスもので、関係するところを「参考」として抜粋して置きたい。

↓

http://www.ab.cyberhome.ne.jp/~tosnaka/201107/kyouyaki_iroe_kenzan.html

↓

「参考」

・昭和34年(1959年)、古美術商の斎藤素輝氏と「米政」こと米田政勝氏が、栃木県文化財保護委員の飯塚伊平氏から紹介された太田清平氏のところで佐野乾山といわれる陶器を見せられ、本物と確信しました。

・「米政」は東京国立博物館陶磁室長の林屋晴三氏に佐野乾山の話をし、林屋氏は京都の森川勇氏(森川勘一郎(如春庵)の三男)を「米政」に案内して佐野乾山といわれる陶器を見せました。

・斎藤氏は「米政」から森川氏を紹介され、森川氏が用意した大量の現金を持って佐野に赴き、太田氏所有の約40点の作品を買いました。その後森川氏は精力的に乾山の作品を探し求め、その数は約200 点にのぼりました。また、同時に乾山の自筆による手控帳も多数(現在のところ15冊)発見されました。

・また森川氏が佐野乾山の蒐集を始める前の昭和33年(1958年)暮れ、仏文学者で美術評論家、骨董品収集家でもある青柳瑞穂氏も斎藤氏を通じて数点の作品を買い集めました。(ただし、後述の「桔梗図長角皿」、「朝顔図小角皿」、「秋海棠図小角皿」は青柳氏が京都の骨董屋で発見したものであり、斎藤氏のルートから入手したものではありません)

・昭和36年(1961年)12月、来日中のバーナード・リーチ氏は、助手の水尾比呂志氏から多数の佐野乾山が新発見されたことを聞き、師匠である六代乾山の娘尾形奈美氏と共に京都嵐山の森川氏のもとを訪れました。バーナード・リーチ氏は森川氏の蒐集した約70点の陶器を見て、素晴らしいと絶賛しました。陶器は全て楽焼で、その内6個の陶器には明るいトマト色の赤の釉が使ってあり、明らかに3度目の火に入れたもの(錦窯による上絵付けの手法による)だったそうです。

(出典:http://homepage2.nifty.com/hokusai/sano/kenzan.htm)

七 『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』では、光琳三世・立林何帛の、次の「乙御前図」も紹介されている。

立林何帛筆「乙御前図」 一幅 紙本着色 個人蔵 一一五・〇×五〇・二㎝

「宝暦辛末臘月日 逸幽於洞房写之」 「方祝」朱方円 「太青之印」白文方

【 画中に横向きの扇面を描き、その中に乙御前(お多福)を描く。画面いっぱいのこの構図法は琳派の特色を示す。さらに衣服の千鳥・流水文を散らし、色少ない画面にもかかわらず、豪華さが感じられる。款記の「宝暦辛末臘月日 逸幽於洞房写之」は宝暦元年(一七五一)の十二月で、制作年が知られるところにいっそう価値が高い。 】

(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』所収「作品解説198」)

八 光琳の「乙御前」、そして、乾山の「乙御前」、さらに、何帛の「乙御前」の、いわゆる、「初代光琳→二代・光琳(乾山)→三代光琳(何帛)」の、その見事なる継承を証しする、その「乙御前」のオンパレードの、いわゆる、「点」が、一本の「線」に結びついたような、そんな思いが去来するのである。

Uzume (Okame) and flowers → 乙御前図 (フリーア美術館蔵)

Type Hanging scroll (mounted on panel) → 掛幅

Maker(s) Artist: Signature of Ogata Kenzan (1663-1743)

Historical period(s) Edo period, 18th-19th century

Medium Color, ink, and gold on paper → 金地紙本着色

Dimension(s) H x W: 29.3 x 53.6 cm (11 9/16 x 21 1/8 in)

(メモ)

一 乾山の、この「乙御前(おとごぜん)図」は、光琳の次の「乙御前図」を念頭に置いたものであろう。

尾形光琳筆「乙御前図」(国華百九十七号=明治三十九年十月)

↓

https://www.kosho-zou-zou.net/bookshelf/art/1939-2013-11-21-05-57-44

二 乾山の落款は、「京兆逸士七十七翁 紫翠深省」で、元文四年(一七三九)作ということになる。この前年(元文三年)には、京都の若冲(二十三歳)は、「父没に伴い四代目源左衛門となり家督相続」の頃、蕪村は江戸の夜半亭(日本橋本石町)にあって絵俳書『卯月庭訓(露月ら編)』に蕪村の最初の作品「鎌倉誂物」と題する「自画賛」が収載された頃である。

三 光琳の落款は、「法橋光琳」で、光琳が法橋に叙せられたのは、元禄十四年(一七〇一・四十四歳)で、それ以降の作品ということになる。この落款の署名の前に「以利休居士」云々とあり、この「乙御前」(お多福・ウズメ・オカメ)は、利休居士愛用のものと何か関係があるのかも知れない。

四 因みに、「茶の湯釜の形状のひとつで、丈が低く、口造りは姥口で、全体にふっくらとした形の釜」が「乙御前釜」で、「朝夕になれしなじみの姥口を、人に吸せんことおしぞ思ふ」などの狂歌もあるようである。

http://verdure.tyanoyu.net/kama_otogoze.html

↓

五 光琳・乾山とは尾形家(京都有数の呉服商「雁金屋」)とは姻戚関係にある本阿弥光悦作の「赤楽茶碗」の一つに、銘が「乙御前」のものがある。

本阿弥光悦 赤樂茶碗 「乙御前」 重要文化財 江戸時代(十七世紀) 個人蔵

八・八×十一・五×三・一㎝ (高さ×口径×高台径)

↑

https://otogoze.exblog.jp/10981496/

↓

上記のアドレスでは、「『乙御前』とは『お多福・おかめ』のことで、茶碗を上から見た姿がいかにも「お多福・おかめ」の下膨れの福々しい顔の輪郭とよく似ているところから、表千家不審庵初代の江岑宗左(こうしん そうさ)によって命銘された」と紹介されている。

この「赤楽茶碗(銘=乙御前)」については、『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』では、次のとおり解説されている。

【 まるみ豊かな、しかもあたかもお多福の面相のように歪んだ口部の作振にちなんで「乙御前」と名付けられたらしく、箱の蓋表に千宗旦らしい筆跡で「ヲトコセ」と書されている。口作りは一方を内に抱えこませ、一方は端反りにつくり、胴から腰にかけてふっくらとまるく、高台はあたかもまるく平らな土片を押し付けたかのように造られている。赤土の上にかかった釉はよく溶けている。口部と高台際に山割れが生じている。大阪の平瀬家、名古屋の森川家に伝来した。】

(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』所収「作品解説266」)

六 上記の解説中にある「名古屋の森川家に伝来した」の「名古屋の森川家」が、次のアドレスに出て来る「森川勘一郎(如春庵)」家のことで、いわゆる「新佐野乾山真贋論争」にも、その名が見られる方なのである。下記のアドレスもので、関係するところを「参考」として抜粋して置きたい。

↓

http://www.ab.cyberhome.ne.jp/~tosnaka/201107/kyouyaki_iroe_kenzan.html

↓

「参考」

・昭和34年(1959年)、古美術商の斎藤素輝氏と「米政」こと米田政勝氏が、栃木県文化財保護委員の飯塚伊平氏から紹介された太田清平氏のところで佐野乾山といわれる陶器を見せられ、本物と確信しました。

・「米政」は東京国立博物館陶磁室長の林屋晴三氏に佐野乾山の話をし、林屋氏は京都の森川勇氏(森川勘一郎(如春庵)の三男)を「米政」に案内して佐野乾山といわれる陶器を見せました。

・斎藤氏は「米政」から森川氏を紹介され、森川氏が用意した大量の現金を持って佐野に赴き、太田氏所有の約40点の作品を買いました。その後森川氏は精力的に乾山の作品を探し求め、その数は約200 点にのぼりました。また、同時に乾山の自筆による手控帳も多数(現在のところ15冊)発見されました。

・また森川氏が佐野乾山の蒐集を始める前の昭和33年(1958年)暮れ、仏文学者で美術評論家、骨董品収集家でもある青柳瑞穂氏も斎藤氏を通じて数点の作品を買い集めました。(ただし、後述の「桔梗図長角皿」、「朝顔図小角皿」、「秋海棠図小角皿」は青柳氏が京都の骨董屋で発見したものであり、斎藤氏のルートから入手したものではありません)

・昭和36年(1961年)12月、来日中のバーナード・リーチ氏は、助手の水尾比呂志氏から多数の佐野乾山が新発見されたことを聞き、師匠である六代乾山の娘尾形奈美氏と共に京都嵐山の森川氏のもとを訪れました。バーナード・リーチ氏は森川氏の蒐集した約70点の陶器を見て、素晴らしいと絶賛しました。陶器は全て楽焼で、その内6個の陶器には明るいトマト色の赤の釉が使ってあり、明らかに3度目の火に入れたもの(錦窯による上絵付けの手法による)だったそうです。

(出典:http://homepage2.nifty.com/hokusai/sano/kenzan.htm)

七 『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』では、光琳三世・立林何帛の、次の「乙御前図」も紹介されている。

立林何帛筆「乙御前図」 一幅 紙本着色 個人蔵 一一五・〇×五〇・二㎝

「宝暦辛末臘月日 逸幽於洞房写之」 「方祝」朱方円 「太青之印」白文方

【 画中に横向きの扇面を描き、その中に乙御前(お多福)を描く。画面いっぱいのこの構図法は琳派の特色を示す。さらに衣服の千鳥・流水文を散らし、色少ない画面にもかかわらず、豪華さが感じられる。款記の「宝暦辛末臘月日 逸幽於洞房写之」は宝暦元年(一七五一)の十二月で、制作年が知られるところにいっそう価値が高い。 】

(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』所収「作品解説198」)

八 光琳の「乙御前」、そして、乾山の「乙御前」、さらに、何帛の「乙御前」の、いわゆる、「初代光琳→二代・光琳(乾山)→三代光琳(何帛)」の、その見事なる継承を証しする、その「乙御前」のオンパレードの、いわゆる、「点」が、一本の「線」に結びついたような、そんな思いが去来するのである。

「光琳・乾山そして蕪村」周辺覚書(その十九) [光琳・乾山・蕪村]

その十九 乾山の「秋萩和歌扇面」

尾形乾山「秋萩和歌扇面」 一幅 紙本墨書 寛保二年(一七四二)作

MIHO MUSEUM蔵 三八・〇×五三・七㎝

「たち残す 錦いくむら 秋萩の 花におくある 宮きのゝ原 紫翠深省 八十歳」

【晩年、乾山は多くの絵画や書を残しています。屏風のような大作も多いことから、老齢にしてはあまりに多く、また、大きい作例に真偽のほどを疑う向きもありますが、七十歳からの十年ほどの間に実に精力的に描き残したといえます。乾山の書画は、むしろ小幅の掛軸に味のあるものが多く見られるのではないでしょうか。瀟洒な花鳥画はじめ、禅機溢れる水墨画まで、中には扇に絵を描いたり書を認めたりした作品も見られます。これは扇の地紙に和歌を認めたものを軸装した作品です。江戸下向以降の乾山の動向は不明な部分が多いのは事実ですが、残された作品や書状などから、その様子はわずかながら見えてくる気もします。求めに応じて書いたものか、自らの手慰みに認めたものかはわかりませんが、末広がりの扇に託して認めた和歌の字間から、最晩年の齢(よわい)八十歳、達観した乾山の優しい心持ちが伝わってくるかのようです。この和歌は三条西実隆が詠んで、『雪玉集』に収められています。】(『乾山 琳派からモダンまで(求龍堂刊)』)

(メモ)

一 これもまた、三条西実隆『雪玉集』の一首、「たち残す/錦いくむら/秋萩の/花におくある/宮きのゝ原」、そして、落款は、「紫翠深省 八十歳」と、亡くなる一年前のものである。

二 上記の解説文の、「求めに応じて書いたものか、自らの手慰みに認めたものかはわかりませんが、末広がりの扇に託して認めた和歌の字間から、最晩年の齢(よわい)八十歳、達観した乾山の優しい心持ちが伝わってくるかのようです」の、これは、「自らの手慰みに認めたもの」ではなく、これは、まさしく、「求めに応じて書いたもの」で、この落款「紫翠深省 八十歳」と、その「印章」からして、これは、乾山最晩年の「絶筆」に近いものと解したい。

三 乾山の最期については、いずれの年譜関係も、「寛保三年(一七四三)六月二日、乾山没(享年八十一)」程度で、詳しいことは分からない。これらの年譜の基になっているのは、次の寛永寺の坊官日記の「上野奥御用人中寛保度御日記」(寛保三年六月二日の項)に因っている。

【 乾山深省事先頃より相煩ひ候処 養生相叶はず今朝(六月二日)死亡の旨 進藤周防守方へ兼而心安く致候に付 深省懇意の医師罷越物語申候 無縁の者にて 取仕廻等の儀仕遣はし候者もこれ無く 深省まかり在候 地主次郎兵衛と申者世話致し遣はし候得共 軽きものにつき難儀いたし候由 就而者何卒取仕廻まかりなり候程の 御了簡なされ遣され下され候様に仕つり度由 周防守より左衛門へ申聞候に付 坊官中迄申入候処 何れも相談これあり 御先代御不便にも思召候者の儀不便の事にも候間 仕廻ひ入用金一両下され然るべく候無縁の者の儀に候間 幸ひ周防守世話これあり候につき 周防守より次郎兵衛へ右之段申聞く 尤も吃度御上より下され候とこれ無く、役人中了簡をもつて下され候間 相応に取仕廻ひ遣はし候様に申聞様 周防守へ坊官中申聞られ 金子相渡し 深省事当地に寺もこれ無く候につき 坂本善養寺へ相頼み葬り候由 無縁の者の儀不便の事に候間 右の趣き善養寺へ申談じ 過去帳に記置 同忘年忌回向致し遣はし候様申聞 金一両相渡し是にて右回向これ有る様に取計ひ遺し候様申達し、然るべく旨何れも申談じ 当善養寺は左衛門懇意につきも同人方より申遣し然べく旨申入置候 】

(『乾山 都わすれの記(住友慎一著)』・『尾形乾山第三巻研究研究編(リチャード・ウィルソン、小笠原左江子著)』)

(注など)

1 進藤周防守は、輪王寺宮の側近で、乾山とは知己の間柄のように解せられる。しかし、

乾山がお相手役を仰せつかっていた、輪王寺宮・公寛親王は、元文三年(一七三八)に四十三歳亡くなっており、乾山が没した寛保三年(一七四三)の頃には、輪王寺との関係は疎遠になっていたのであろう。

2 光琳・乾山の江戸での支援者であった深川の材木商・冬木家の当主・冬木都高も、公寛親王と同じ年(元文三年)に亡くなっており、冬木家との関係も、これまた疎遠になっていたのであろう。

3 上記の「深省懇意の医師」というのは、光琳三世を継ぐ「立林何帛」(前加賀藩医官・白井宗謙)のようにも思われるが、その医師が「何帛」としても、乾山の葬儀を取り仕切るような関係でなかったようにも思われる(何帛が乾山より「光琳模写宗達の扇面図」を贈られたのも元文三年で、乾山が没する頃は、やはり交誼は希薄になっていたのかも知れない)。

4 冬木家の関係で交遊関係が出来た、筑島屋(坂本米舟)や俳人・長谷川馬光との関係も、元文二年(一七三七)二月から翌年の三月までの一年有余の、佐野の長逗留などで、やはり、乾山が没する頃は、その交遊関係の密度は以前よりは希薄になっていたのかも知れない。

5 その上で、上記の晩年の乾山を看取った「地主次郎兵衛」というのは、寛永寺近くの、乾山の入谷窯のあった、その「地主・次郎兵衛」で、乾山亡き後、江戸の「二代・乾山」を襲名することとなる、その人と解したい。そして、この「次郎兵衛」は、乾山の佐野逗留時代の鋳物奉行・大川顕道(号・川声)などと交誼のある、天明鋳物型造り師の「次郎兵衛」その人なのかも知れない(『乾山 都わすれの記(住友慎一著)』)。

6 いずれにしろ、乾山が、寛保三年(一七四三)、六月二日(光琳の命日)に、その八十一年の生涯を閉じた時には、その六十九年の生涯を送った「京都時代」、そして、それ以降の、「光琳二世・絵師且つ乾山一世・陶工、尾形深省(乾山)」十二年の「江戸・佐野時代」を通して、その最期を看取ったものは、上記の、寛永寺の坊官日記の「上野奥御用人中寛保度御日記」の通り、乾山の縁故者は皆無で、乾山が開窯した「入谷窯」(「地主次郎兵衛」他)関係者などのみの寂しいものであったのであろう。

四 この乾山の最期を看取った「地主・次郎兵衛」(「二代乾山・次郎兵衛」)の、「三代乾山・宮崎富之助」宛ての「二代乾山ヨリ三代乾山ヘ譲状」などが、次のアドレスにより紹介されている。

↑

http://www.ab.cyberhome.ne.jp/~tosnaka/201107/kyouyaki_iroe_kenzan.html

↓

【 右正伝末期に是を相写、ならびに乾山申銘、末々に相成、陶器に相記可焼事、今相伝者也、尤末に至、横合より違乱申者無之者也。深省儀致病死と 早速武江東叡山准后様御納戸へ我等遂伺公、病死之趣申上庄屋方にて奉願候処、則金子壱両被下置、其方如何共取置候様に被仰付、寺も御末寺被下、医王山 寺へ罷出、右取置可申様被仰付候、尤三日に至、日牌料御付被下置候事。

于時寛保三癸亥歳六月二日

右之通、我等へ末期に相送候処紛無之者也、依之貴方儀、右流れ懇望に付、右逸々相譲者也、為後証添書加へ候処仍如件。

明和三年戌三月 日 二代目也 乾山

弟子宮崎富之助殿 】

五 ここで、「たち残す 錦いくむら 秋萩の 花におくある 宮きのゝ原 紫翠深省 八十歳」の、この、三条西実隆の、この歌意などに触れて置きたい。

この「宮きのゝ原」は、次のアドレスのものなどが詳しい。

http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000213518

↓

「いま宮城野又は宮城野原と呼んでいるのは,榴が岡の東,木の下の北に続く十町に六町ほどの平原で,もとの練兵場即ち現在の各種運動競技場と国立仙台病院並に仙台中央卸売市場などのある所をさしているが,古の宮城野とは遠く海岸地帯まで打ち続いた広漠たる原野であったらしい。かの『東鑑』に見る源頼朝が奥州征伐に向った文治年間頃(一一八五-八九)の国分原は大体この原を指したものと見られている。また,『古今集』に「宮城野の本荒の小萩露をおもみ風をまつごと君をこそ待て」とある本荒(もとあら)の里もこの原のうちであると見れば,相当広い原野であったことが想像される。それが時代の推移につれ,畑となり田となり,また,人の住む所となって次第に草原は減り,地域は狭められて僅かに一角の宮城野原となったのである。(後略)」

この「花におくある」というのは、咲き始める「春の花」でなく、咲き終わる「秋の花(秋の花野)」の、その「花のおく(奥)ある)」、「花野の、その先に」、それが、上記の、生まれ故郷の京の都から遠く離れた東国の「宮きのゝ原」(宮城野原)、そして、その「奥」は、すなわち、「黄泉(よみ)の国」という暗示なのであろう。

ここまで来れば、この実隆の歌の出だしの、「たち残す/錦いくむら/秋萩の/」の,この「たち残す」は、「断ち残す」と「発ち残す」、と「断つ」と「発つ」が掛けられており、「錦いくむら/秋萩の/」は、「光悦・宗達、そして、光琳・乾山」が目指した、いわゆる、「琳派の雅(みやび)の世界(創作の世界)」ということになろう。

六 さらに続けるならば、この三条西実隆の、「花におくある 宮きのゝ原」は、蕪村の師の夜半亭一世・早野巴人の、次の絶吟に繋がっている。

こしらへて有りとは知らず西の奧 (夜半亭一世・早野巴人の絶吟)

そして、夜半亭一世・早野巴人が瞑目した、寛保二年(一七四に)六月六日、その絶吟を記録した内弟子の蕪村(当時の号「宰鳥」又は「宰町)の、その時の様子を、宝暦五年(一七五五)に刊行された、宋阿(巴人)十三回忌追善俳諧遺句集『夜半亭発句帖(雁宕ら編)』に寄せての、その「跋」(蕪村)」に次のように記している。

【阿師没する後、しばらくかの空室に坐し、遺稿を探て一羽烏といふ文作らんとせしもいたづらにして歴行十年の后、飄々として西に去んとする時、雁宕が離別の辞に曰、再会興宴の月に芋を喰事を期せず、倶に乾坤を吸べきと。(以下略)」(訳「師の夜半亭宋阿(巴人)が亡くなった時、その夜半亭の空屋で、師の遺稿をまとめて一羽烏という遺稿集を作ろうとしたが、何もすることが出来ずに、ついつい関東・東北を歴行すること十年の後に、あてどなく西帰の上洛をしようとした際の、兄事する雁宕の離別の言葉は、「今度再開して宴を共にする時には、月を見て芋を喰らうような風雅のことではなく、お互いに、天地を賭しての勝負をしたことなどを話題にしたい」ということでした。)】

ここからが、蕪村のスタートなのである。その夜半亭一世・早野巴人が瞑目した、寛保二年(一七四に)六月六日の、その一年後の、六月二日(光琳の命日)に、乾山は、その八十一年の生涯を閉じたのである。

尾形乾山「秋萩和歌扇面」 一幅 紙本墨書 寛保二年(一七四二)作

MIHO MUSEUM蔵 三八・〇×五三・七㎝

「たち残す 錦いくむら 秋萩の 花におくある 宮きのゝ原 紫翠深省 八十歳」

【晩年、乾山は多くの絵画や書を残しています。屏風のような大作も多いことから、老齢にしてはあまりに多く、また、大きい作例に真偽のほどを疑う向きもありますが、七十歳からの十年ほどの間に実に精力的に描き残したといえます。乾山の書画は、むしろ小幅の掛軸に味のあるものが多く見られるのではないでしょうか。瀟洒な花鳥画はじめ、禅機溢れる水墨画まで、中には扇に絵を描いたり書を認めたりした作品も見られます。これは扇の地紙に和歌を認めたものを軸装した作品です。江戸下向以降の乾山の動向は不明な部分が多いのは事実ですが、残された作品や書状などから、その様子はわずかながら見えてくる気もします。求めに応じて書いたものか、自らの手慰みに認めたものかはわかりませんが、末広がりの扇に託して認めた和歌の字間から、最晩年の齢(よわい)八十歳、達観した乾山の優しい心持ちが伝わってくるかのようです。この和歌は三条西実隆が詠んで、『雪玉集』に収められています。】(『乾山 琳派からモダンまで(求龍堂刊)』)

(メモ)

一 これもまた、三条西実隆『雪玉集』の一首、「たち残す/錦いくむら/秋萩の/花におくある/宮きのゝ原」、そして、落款は、「紫翠深省 八十歳」と、亡くなる一年前のものである。

二 上記の解説文の、「求めに応じて書いたものか、自らの手慰みに認めたものかはわかりませんが、末広がりの扇に託して認めた和歌の字間から、最晩年の齢(よわい)八十歳、達観した乾山の優しい心持ちが伝わってくるかのようです」の、これは、「自らの手慰みに認めたもの」ではなく、これは、まさしく、「求めに応じて書いたもの」で、この落款「紫翠深省 八十歳」と、その「印章」からして、これは、乾山最晩年の「絶筆」に近いものと解したい。

三 乾山の最期については、いずれの年譜関係も、「寛保三年(一七四三)六月二日、乾山没(享年八十一)」程度で、詳しいことは分からない。これらの年譜の基になっているのは、次の寛永寺の坊官日記の「上野奥御用人中寛保度御日記」(寛保三年六月二日の項)に因っている。

【 乾山深省事先頃より相煩ひ候処 養生相叶はず今朝(六月二日)死亡の旨 進藤周防守方へ兼而心安く致候に付 深省懇意の医師罷越物語申候 無縁の者にて 取仕廻等の儀仕遣はし候者もこれ無く 深省まかり在候 地主次郎兵衛と申者世話致し遣はし候得共 軽きものにつき難儀いたし候由 就而者何卒取仕廻まかりなり候程の 御了簡なされ遣され下され候様に仕つり度由 周防守より左衛門へ申聞候に付 坊官中迄申入候処 何れも相談これあり 御先代御不便にも思召候者の儀不便の事にも候間 仕廻ひ入用金一両下され然るべく候無縁の者の儀に候間 幸ひ周防守世話これあり候につき 周防守より次郎兵衛へ右之段申聞く 尤も吃度御上より下され候とこれ無く、役人中了簡をもつて下され候間 相応に取仕廻ひ遣はし候様に申聞様 周防守へ坊官中申聞られ 金子相渡し 深省事当地に寺もこれ無く候につき 坂本善養寺へ相頼み葬り候由 無縁の者の儀不便の事に候間 右の趣き善養寺へ申談じ 過去帳に記置 同忘年忌回向致し遣はし候様申聞 金一両相渡し是にて右回向これ有る様に取計ひ遺し候様申達し、然るべく旨何れも申談じ 当善養寺は左衛門懇意につきも同人方より申遣し然べく旨申入置候 】

(『乾山 都わすれの記(住友慎一著)』・『尾形乾山第三巻研究研究編(リチャード・ウィルソン、小笠原左江子著)』)

(注など)

1 進藤周防守は、輪王寺宮の側近で、乾山とは知己の間柄のように解せられる。しかし、

乾山がお相手役を仰せつかっていた、輪王寺宮・公寛親王は、元文三年(一七三八)に四十三歳亡くなっており、乾山が没した寛保三年(一七四三)の頃には、輪王寺との関係は疎遠になっていたのであろう。

2 光琳・乾山の江戸での支援者であった深川の材木商・冬木家の当主・冬木都高も、公寛親王と同じ年(元文三年)に亡くなっており、冬木家との関係も、これまた疎遠になっていたのであろう。

3 上記の「深省懇意の医師」というのは、光琳三世を継ぐ「立林何帛」(前加賀藩医官・白井宗謙)のようにも思われるが、その医師が「何帛」としても、乾山の葬儀を取り仕切るような関係でなかったようにも思われる(何帛が乾山より「光琳模写宗達の扇面図」を贈られたのも元文三年で、乾山が没する頃は、やはり交誼は希薄になっていたのかも知れない)。

4 冬木家の関係で交遊関係が出来た、筑島屋(坂本米舟)や俳人・長谷川馬光との関係も、元文二年(一七三七)二月から翌年の三月までの一年有余の、佐野の長逗留などで、やはり、乾山が没する頃は、その交遊関係の密度は以前よりは希薄になっていたのかも知れない。

5 その上で、上記の晩年の乾山を看取った「地主次郎兵衛」というのは、寛永寺近くの、乾山の入谷窯のあった、その「地主・次郎兵衛」で、乾山亡き後、江戸の「二代・乾山」を襲名することとなる、その人と解したい。そして、この「次郎兵衛」は、乾山の佐野逗留時代の鋳物奉行・大川顕道(号・川声)などと交誼のある、天明鋳物型造り師の「次郎兵衛」その人なのかも知れない(『乾山 都わすれの記(住友慎一著)』)。

6 いずれにしろ、乾山が、寛保三年(一七四三)、六月二日(光琳の命日)に、その八十一年の生涯を閉じた時には、その六十九年の生涯を送った「京都時代」、そして、それ以降の、「光琳二世・絵師且つ乾山一世・陶工、尾形深省(乾山)」十二年の「江戸・佐野時代」を通して、その最期を看取ったものは、上記の、寛永寺の坊官日記の「上野奥御用人中寛保度御日記」の通り、乾山の縁故者は皆無で、乾山が開窯した「入谷窯」(「地主次郎兵衛」他)関係者などのみの寂しいものであったのであろう。

四 この乾山の最期を看取った「地主・次郎兵衛」(「二代乾山・次郎兵衛」)の、「三代乾山・宮崎富之助」宛ての「二代乾山ヨリ三代乾山ヘ譲状」などが、次のアドレスにより紹介されている。

↑

http://www.ab.cyberhome.ne.jp/~tosnaka/201107/kyouyaki_iroe_kenzan.html

↓

【 右正伝末期に是を相写、ならびに乾山申銘、末々に相成、陶器に相記可焼事、今相伝者也、尤末に至、横合より違乱申者無之者也。深省儀致病死と 早速武江東叡山准后様御納戸へ我等遂伺公、病死之趣申上庄屋方にて奉願候処、則金子壱両被下置、其方如何共取置候様に被仰付、寺も御末寺被下、医王山 寺へ罷出、右取置可申様被仰付候、尤三日に至、日牌料御付被下置候事。

于時寛保三癸亥歳六月二日

右之通、我等へ末期に相送候処紛無之者也、依之貴方儀、右流れ懇望に付、右逸々相譲者也、為後証添書加へ候処仍如件。

明和三年戌三月 日 二代目也 乾山

弟子宮崎富之助殿 】

五 ここで、「たち残す 錦いくむら 秋萩の 花におくある 宮きのゝ原 紫翠深省 八十歳」の、この、三条西実隆の、この歌意などに触れて置きたい。

この「宮きのゝ原」は、次のアドレスのものなどが詳しい。

http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000213518

↓

「いま宮城野又は宮城野原と呼んでいるのは,榴が岡の東,木の下の北に続く十町に六町ほどの平原で,もとの練兵場即ち現在の各種運動競技場と国立仙台病院並に仙台中央卸売市場などのある所をさしているが,古の宮城野とは遠く海岸地帯まで打ち続いた広漠たる原野であったらしい。かの『東鑑』に見る源頼朝が奥州征伐に向った文治年間頃(一一八五-八九)の国分原は大体この原を指したものと見られている。また,『古今集』に「宮城野の本荒の小萩露をおもみ風をまつごと君をこそ待て」とある本荒(もとあら)の里もこの原のうちであると見れば,相当広い原野であったことが想像される。それが時代の推移につれ,畑となり田となり,また,人の住む所となって次第に草原は減り,地域は狭められて僅かに一角の宮城野原となったのである。(後略)」

この「花におくある」というのは、咲き始める「春の花」でなく、咲き終わる「秋の花(秋の花野)」の、その「花のおく(奥)ある)」、「花野の、その先に」、それが、上記の、生まれ故郷の京の都から遠く離れた東国の「宮きのゝ原」(宮城野原)、そして、その「奥」は、すなわち、「黄泉(よみ)の国」という暗示なのであろう。

ここまで来れば、この実隆の歌の出だしの、「たち残す/錦いくむら/秋萩の/」の,この「たち残す」は、「断ち残す」と「発ち残す」、と「断つ」と「発つ」が掛けられており、「錦いくむら/秋萩の/」は、「光悦・宗達、そして、光琳・乾山」が目指した、いわゆる、「琳派の雅(みやび)の世界(創作の世界)」ということになろう。

六 さらに続けるならば、この三条西実隆の、「花におくある 宮きのゝ原」は、蕪村の師の夜半亭一世・早野巴人の、次の絶吟に繋がっている。

こしらへて有りとは知らず西の奧 (夜半亭一世・早野巴人の絶吟)

そして、夜半亭一世・早野巴人が瞑目した、寛保二年(一七四に)六月六日、その絶吟を記録した内弟子の蕪村(当時の号「宰鳥」又は「宰町)の、その時の様子を、宝暦五年(一七五五)に刊行された、宋阿(巴人)十三回忌追善俳諧遺句集『夜半亭発句帖(雁宕ら編)』に寄せての、その「跋」(蕪村)」に次のように記している。

【阿師没する後、しばらくかの空室に坐し、遺稿を探て一羽烏といふ文作らんとせしもいたづらにして歴行十年の后、飄々として西に去んとする時、雁宕が離別の辞に曰、再会興宴の月に芋を喰事を期せず、倶に乾坤を吸べきと。(以下略)」(訳「師の夜半亭宋阿(巴人)が亡くなった時、その夜半亭の空屋で、師の遺稿をまとめて一羽烏という遺稿集を作ろうとしたが、何もすることが出来ずに、ついつい関東・東北を歴行すること十年の後に、あてどなく西帰の上洛をしようとした際の、兄事する雁宕の離別の言葉は、「今度再開して宴を共にする時には、月を見て芋を喰らうような風雅のことではなく、お互いに、天地を賭しての勝負をしたことなどを話題にしたい」ということでした。)】

ここからが、蕪村のスタートなのである。その夜半亭一世・早野巴人が瞑目した、寛保二年(一七四に)六月六日の、その一年後の、六月二日(光琳の命日)に、乾山は、その八十一年の生涯を閉じたのである。

「光琳・乾山そして蕪村」周辺覚書(その十八) [光琳・乾山・蕪村]

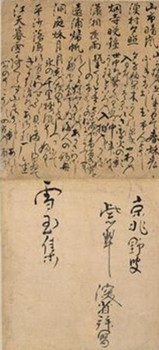

その十八 乾山の「瀟湘八景和歌」

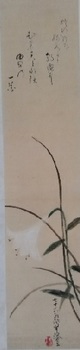

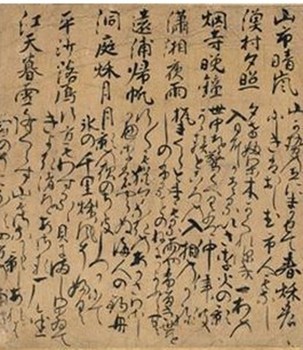

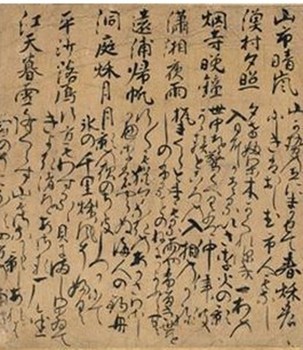

乾山「瀟湘八景和歌」一幅 紙本墨書 三九・四×一八・〇㎝ MIHO MUSEUM蔵)

(下部の落款=京兆野叟/紫翠深省拝写/雪玉集)

「瀟湘八景和歌」(上部拡大図)

山市晴嵐 山かせの立にまかせて春秋の にしきはおしむ市人もなし

漁村夕照 夕けふり木かくれ深き一村の 入日にかはるいさり火の影

烟寺晩鐘 世中を驚くへくは沖津波 かゝるところの入相のかね

瀟湘夜雨 梶まくらとまもる雨やふるき世の しのふることのねにかよふらむ

遠浦帰帆 行くゆくも猶夕なきのあかさりし 遍りもやらぬ海人の釣舟

洞庭秋月 月影の夜のさゝみしつかにて 氷の千里秋風そふく

平沙落雁 行方もわするゝ貝にましりゐて きよき渚をあさる雁金

江天暮雪 降くらす山もさなから影しあれは 雪のそこなる四方の浦波

【乾山は漢籍や和歌の素質があり、古典に造詣が深かったといわれています。またそれ故、作品の中に文学性がこめられているものが多いこともよく知られるところです。その多くは定家詠十二カ月花鳥和歌や三十六歌仙和歌、源氏物語や伊勢物語、謡曲などからの引用ですが、室町後期の公家、三条西実隆(一四五五~一五三七)の私家集『雪玉集(せつぎょくしゅう)』に本歌が見出せる作品も少なくありません。この掛幅は、乾山が三条西実隆の雪玉集にも傾倒していたことを物語る好例といえるでしょう。本来は粘葉装(※でっちゅうそう)仕立てであったと思われる紙面には、三条西実隆が瀟湘八景にちなんで詠んだ八首の和歌がその名称とともに認められています。「乃」の字など、乾山の書の特徴である定家風と光悦流が混じりあったような書風が顕著に見られます。その下に記された落款から、乾山晩年の書写と推察され、こういった小幅にこそ乾山の魅力が凝縮されているといっても過言ではありません。また、歌仙絵の場合もそうですが、この掛幅にも慶長切りの裂地(※※)が使われているのも見どころのひとつといえるでしょう。 】(『乾山 琳派からモダンまで(求龍堂刊)』)

(注)

一 粘葉装(※でっちゅうそう) → 書籍の装丁の一種で胡蝶装(こちょうそう)ともいわれる。

二 慶長切りの裂地(※※)→ 軸装に仕立てる「裂地=生地」で、下記の「裂地」仕立てのもの。

慶長切りの裂地(※※)→ 上部の「裂字=生地」

(メモ)

一 この乾山の「瀟湘八景和歌」(一幅)は、「絵」は描かれていない「書」だけのものだが、これぞまさしく乾山の「瀟湘八景」という印象を深くする。

二 これまでに、いわゆる「瀟湘八景」について、下記のアドレスなどで触れて来たが、それらのものと併せ見ていくと、この乾山のものが一際引き立って来る思いがする。

1 探幽(そして雪舟)の「瀟湘八景」など

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-04-01

2 大雅の「江天暮雪図(「東山清音帖」より」) など

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-04-25

3 芦雪の「宮島八景図」など

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-10-10

三 下記のアドレスで紹介した雪舟の「瀟湘八景図」に、今回の乾山が取り上げた三条西実隆の瀟湘八景に因んだ歌を併記すると、次のとおりとなる。

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/archive/c2306106715-1

山市晴嵐 山かせの立にまかせて春秋の にしきはおしむ市人もなし

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「山市晴嵐」

漁村夕照 夕けふり木かくれ深き一村の 入日にかはるいさり火の影

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「漁村夕照」

烟寺晩鐘 世中を驚くへくは沖津波 かゝるところの入相のかね

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「烟寺晩鐘」

瀟湘夜雨 梶まくらとまもる雨やふるき世の しのふることのねにかよふらむ

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「瀟湘夜雨」

遠浦帰帆 行くゆくも猶夕なきのあかさりし 遍りもやらぬ海人の釣舟

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「遠浦帰帆」

洞庭秋月 月影の夜のさゝみしつかにて 氷の千里秋風そふく

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「洞庭秋月」

平沙落雁 行方もわするゝ貝にましりゐて きよき渚をあさる雁金

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「平沙落雁」

江天暮雪 降くらす山もさなから影しあれは 雪のそこなる四方の浦波

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「荒天暮雪」

四 雪舟と三条西実隆とは、室町後期の同時代の人である。雪舟は、応永二十七年(一四二〇)~永正三年(一五〇六)、三条西実隆は、康正元年(一四五五)~天文六年(一五三七)、雪舟が日本水墨画の大成者とするならば、三条西実隆は、当時の室町公家文化の代表者で、その六十二年間にわたる日記『実隆公記』は当時の文化界を知る貴重な史料となっている。

五 三条西実隆の『雪玉集』は、次のアドレスの「国立国会図書館デジタルコレクション」で、その全文が閲覧出来る。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2561175

乾山「瀟湘八景和歌」一幅 紙本墨書 三九・四×一八・〇㎝ MIHO MUSEUM蔵)

(下部の落款=京兆野叟/紫翠深省拝写/雪玉集)

「瀟湘八景和歌」(上部拡大図)

山市晴嵐 山かせの立にまかせて春秋の にしきはおしむ市人もなし

漁村夕照 夕けふり木かくれ深き一村の 入日にかはるいさり火の影

烟寺晩鐘 世中を驚くへくは沖津波 かゝるところの入相のかね

瀟湘夜雨 梶まくらとまもる雨やふるき世の しのふることのねにかよふらむ

遠浦帰帆 行くゆくも猶夕なきのあかさりし 遍りもやらぬ海人の釣舟

洞庭秋月 月影の夜のさゝみしつかにて 氷の千里秋風そふく

平沙落雁 行方もわするゝ貝にましりゐて きよき渚をあさる雁金

江天暮雪 降くらす山もさなから影しあれは 雪のそこなる四方の浦波

【乾山は漢籍や和歌の素質があり、古典に造詣が深かったといわれています。またそれ故、作品の中に文学性がこめられているものが多いこともよく知られるところです。その多くは定家詠十二カ月花鳥和歌や三十六歌仙和歌、源氏物語や伊勢物語、謡曲などからの引用ですが、室町後期の公家、三条西実隆(一四五五~一五三七)の私家集『雪玉集(せつぎょくしゅう)』に本歌が見出せる作品も少なくありません。この掛幅は、乾山が三条西実隆の雪玉集にも傾倒していたことを物語る好例といえるでしょう。本来は粘葉装(※でっちゅうそう)仕立てであったと思われる紙面には、三条西実隆が瀟湘八景にちなんで詠んだ八首の和歌がその名称とともに認められています。「乃」の字など、乾山の書の特徴である定家風と光悦流が混じりあったような書風が顕著に見られます。その下に記された落款から、乾山晩年の書写と推察され、こういった小幅にこそ乾山の魅力が凝縮されているといっても過言ではありません。また、歌仙絵の場合もそうですが、この掛幅にも慶長切りの裂地(※※)が使われているのも見どころのひとつといえるでしょう。 】(『乾山 琳派からモダンまで(求龍堂刊)』)

(注)

一 粘葉装(※でっちゅうそう) → 書籍の装丁の一種で胡蝶装(こちょうそう)ともいわれる。

二 慶長切りの裂地(※※)→ 軸装に仕立てる「裂地=生地」で、下記の「裂地」仕立てのもの。

慶長切りの裂地(※※)→ 上部の「裂字=生地」

(メモ)

一 この乾山の「瀟湘八景和歌」(一幅)は、「絵」は描かれていない「書」だけのものだが、これぞまさしく乾山の「瀟湘八景」という印象を深くする。

二 これまでに、いわゆる「瀟湘八景」について、下記のアドレスなどで触れて来たが、それらのものと併せ見ていくと、この乾山のものが一際引き立って来る思いがする。

1 探幽(そして雪舟)の「瀟湘八景」など

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-04-01

2 大雅の「江天暮雪図(「東山清音帖」より」) など

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-04-25

3 芦雪の「宮島八景図」など

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2017-10-10

三 下記のアドレスで紹介した雪舟の「瀟湘八景図」に、今回の乾山が取り上げた三条西実隆の瀟湘八景に因んだ歌を併記すると、次のとおりとなる。

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/archive/c2306106715-1

山市晴嵐 山かせの立にまかせて春秋の にしきはおしむ市人もなし

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「山市晴嵐」

漁村夕照 夕けふり木かくれ深き一村の 入日にかはるいさり火の影

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「漁村夕照」

烟寺晩鐘 世中を驚くへくは沖津波 かゝるところの入相のかね

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「烟寺晩鐘」

瀟湘夜雨 梶まくらとまもる雨やふるき世の しのふることのねにかよふらむ

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「瀟湘夜雨」

遠浦帰帆 行くゆくも猶夕なきのあかさりし 遍りもやらぬ海人の釣舟

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「遠浦帰帆」

洞庭秋月 月影の夜のさゝみしつかにて 氷の千里秋風そふく

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「洞庭秋月」

平沙落雁 行方もわするゝ貝にましりゐて きよき渚をあさる雁金

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「平沙落雁」

江天暮雪 降くらす山もさなから影しあれは 雪のそこなる四方の浦波

雪舟筆「瀟湘八景」(狩野探幽「写」: 寛文十一年《一六七一》「写」=紙本墨画、巻子装、三三・一×五二〇・九cm、早稲田大学図書館 )のうちの「荒天暮雪」

四 雪舟と三条西実隆とは、室町後期の同時代の人である。雪舟は、応永二十七年(一四二〇)~永正三年(一五〇六)、三条西実隆は、康正元年(一四五五)~天文六年(一五三七)、雪舟が日本水墨画の大成者とするならば、三条西実隆は、当時の室町公家文化の代表者で、その六十二年間にわたる日記『実隆公記』は当時の文化界を知る貴重な史料となっている。

五 三条西実隆の『雪玉集』は、次のアドレスの「国立国会図書館デジタルコレクション」で、その全文が閲覧出来る。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2561175

「光琳・乾山そして蕪村」周辺覚書(その十七) [光琳・乾山・蕪村]

その十七 乾山の「花籠桔梗図扇面」

(表面)

Balloon Flowers in a Basket → 花籠桔梗図扇面 (フーリア美術館蔵)

Type Fan → 扇面

Maker(s) Artist: Ogata Kenzan (1663-1743) → 尾形乾山

Historical period(s) Edo period, early 18th century 江戸・十八世紀

Medium Color and gold on paper 紙本金地着色

Dimension(s) H x W: 18.4 x 15 cm (7 1/4 x 5 7/8 in) → 一八・四×十五・〇㎝

(裏面)

↓

(参考)

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-05-26

↓

尾形乾山筆「花籠図」一幅 四九・二×一一二・五cm 重要文化財 福岡市美術館蔵(旧松永美術館蔵)

↓

『乾山遺墨』(酒井抱一刊)によれば、十二枚屏風絵の一つと考えられ、現在その屏風絵は分散して残るものは少ない。この図はとくに優れ、乾山の画才が非凡で、卓越したことを証明する作品である。図上の歌に「花といへば千種ながらにあだならぬ色香にうつる野辺の露かな」(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館)』)

↓

「花といへは千種なからにあたならぬ色香にうつる野辺の露かな」は、「三条西実隆」の歌である。

(メモ)

一 乾山には、「三条西実隆」の歌賛が多い。冒頭の「花籠桔梗図扇面」(表面)は、「花籠に盛られた桔梗図」なのだが、その裏面に、何と、先に取り上げた「花籠図」(福岡市美術館蔵(旧松永美術館蔵))の歌賛と同じものの、「花といへは千種なからにあたならぬ色香にうつる野辺の露かな」が記されている。

この歌は、乾山の愛唱歌と解して差し支えなかろう。この乾山の「花籠図」について、この「三条西実隆」の歌から、次のように鑑賞文を綴っているものもある。

【「花といへは千種なからにあたならぬ色香にうつる野辺の露かな」と記すところから、「『源氏物語』の「野分」の段より取材したと考え、三つの花籠は王朝女性の濃艶な姿を象徴すると見る説がある。それはともかく、この籠や草花の描写には艶冶なうちにも野趣があり、ひそやかになにごとかを語りかけてくるのは確かである。「京兆逸民」という落款からみても、乾山が江戸へ下った六十九歳以後の作品となる。】

(『原色日本美術14 宗達と光琳(山根有三著)』の「作品解説114」)

乾山の、その八十一年の生涯において、女性の影というのは見られない。乾山は、九歳の時に下の妹を亡くし、十四歳の時に、母と二人の妹を亡くしている。父を亡くしたのは、貞享四年(一六八七)、二十五歳の時、その時に、名を「権平」から「深省」に改めている。

この「深省」は、文字通り、「深く省みる。反省する」という意で、内向的・内省的な乾山の一面を端的に物語っている。そして、元禄二年(一六八九)、二十七歳にして、御室仁和寺門前、「双ヶ岡(ならびがおか)」の麓に「習静堂」を建てて、隠棲生活に入るのである。

この「習静堂」の「習静」とは、「習禅、すなわち悟るために禅を学ぶ」ことの意で、黄檗宗の禅僧、独照性円の弟子となり、その独照性円より「霊海」の号を授かっている。すなわち、乾山は、出家僧ではないが、在家で禅の修行をしている「修行者」・「居士」というのが、当時の乾山の実像ということになろう。

それらのことは、乾山の他の号の「陶隠・逃禅・傅(扶)陸・尚古斎」等々が、「隠逸を悦び、禅機との結びつきを考え、往古を尊ぶ諸号」の、それらの由来と関係してくるものなのであろう。

さらに、乾山は「双岡散人(ならびがおかさんじん)」の署名や印章を用いる場合があるが、これもまた、乾山の「習静堂」が、隠士の先達・吉田兼好の、その「双岡法師」に因んでのものなのであろう。

そもそも、乾山が、御室仁和寺門前、「双ヶ岡」の麓に「習静堂」を建てたのは、その「双岡法師」こと、『徒然草』の吉田兼好を慕ってのものと解することも出来よう。もう一つ、乾山が好んで用いる号の「紫翠」は、杜牧の「千峰ハ紫翠ニ横タウ」などの、御室あたりの風景に因んでのものなのかも知れない。

(これらのことは、(『尾形乾山開窯三〇〇年・京焼の系譜「乾山と京のやきもの」展』所収「文人 乾山その人(武内範男稿)」を参考としている。)

さて、この隠士の禅の修行者のような乾山(陶隠・逃禅・傅(扶)陸・尚古斎等々)の生涯に、三条西実隆の「花といへは千種なからにあたならぬ色香にうつる野辺の露かな」の、この『源氏物語』の「野分」の段の背景にある、「あだ(婀娜=艶冶)ならぬ色香」などの日々があったとするならば、それはそれで、乾山の生涯に、一つの彩りを添えるものであろう。

二 上記は、主として、「花籠図」(参考)に関してのものであるが、冒頭の「花籠桔梗図扇面」(表面)と「和歌賛(「花といへは千種なからにあたならぬ色香にうつる野辺の露かな」)」(裏面)に接すると、下記の蕪村の「桔梗」の句に関連させて、別な鑑賞視点というのが浮かび上がってくる。

修行者(すぎょうしゃ)の径(こみち)にめずる桔梗かな

(蕪村、安永六年=一七七七、六十二歳)

句意は、「行脚の僧が、小径の傍らの桔梗を見つけ、しばし見とれている」のようなことであろうが、この「修業者」を、黄檗宗の修業僧・(霊海)乾山、そして、浄土宗の行脚僧・(釈)蕪村と置き換えてみると、この句のイメージが鮮明になって来る。

その上で、この句の背景は、『源氏物語』(「野分」の段)ではなく、『伊勢物語』(第九段「宇津の山」)が、その背景となって来る。

【行き行きて駿河の国にいたりぬ。宇津の山にいたりて、わが入らむとする道はいと暗う細きに、つたかえでは茂り、物心ぼそく、すずろなるめを見ることと思ふに、修行者あひたり。

「かかる道はいかでかいまする」

といふを見れば、見し人なりけり。京に、その人の御もとにとて、文書きてつく。

駿河なる 宇津の山辺の うつつにも 夢にも人に 逢はぬなりけり 】

(『伊勢物語』(第九段「宇津の山」)

三 冒頭の「花籠桔梗図扇面」(表面)の落款は次のとおりである。

「京兆逸民紫翠深省」 → 「京兆」(首府を意味する)・「逸民」(世俗を離れ隠遁生活に入った者)・「紫翠」(杜牧の「千峰ハ紫翠ニ横タウ」=御室の原風景)・「深省」(杜甫の「人ヲシテ深省ヲ発セ令ム」=内的性向に赴く)などの意が込められているか。「京兆逸民」から、「江戸下向」以降の、乾山、六十九歳以降の作ということになる。

「花籠桔梗図扇面」(表面)の落款(拡大図)

四 三条西実隆については、以下のとおり。

三条西実隆 さんじょうにしさねたか (1455―1537)

室町後期の公卿(くぎょう)、学者。三条西家は正親町(おおぎまち)三条家の庶流。父は公保(きんやす)、母は甘露寺親長(かんろじちかなが)の姉。1460年(寛正1)公保の死没により6歳で三条西家の当主となる。応仁(おうにん)の乱が起こった1467年(応仁1)は13歳のときで、実隆と母は鞍馬寺(くらまでら)の坊に難を避け、母はそこで病没する。後花園(ごはなぞの)、後土御門(ごつちみかど)、後柏原(ごかしわばら)、後奈良(ごなら)の4代にわたる天皇に仕え、とくに後柏原天皇の信任厚く、1506年(永正3)に内大臣に任ぜられる。足利義稙(あしかがよしたね)が将軍職についた1508年から、実隆は義稙政権を支持し、朝廷と幕府のパイプ役を務める。このため1509年から1512年まで、毎年の正月に義稙臣下の大内義興(よしおき)や細川高国(たかくに)の来賀を受けている。1516年廬山寺(ろざんじ)において落飾し、法名堯空(ぎょうくう)、逍遙院(しょうよういん)と号する。1520年に至って、高国が家督をめぐる澄元(すみもと)との抗争に敗れ近江(おうみ)へ敗走すると、それまで親しくしていた高国との関係が薄れ、さらに高国と将軍義稙との不和に遭遇すると、武家社会に対する失望から実隆の現実政治への関心は急速に冷却していき、以前からの学問・文芸の生活に立ち戻っていった。

実隆は一条兼良(いちじょうかねら)やその子冬良(ふゆら)とともに学才・歌才の誉れ高く、飯尾宗祇(いいおそうぎ)から古今伝授を受けたほか、『源氏物語』『伊勢(いせ)物語』の権威であった。また当代一流の能書家としても知られ、地方大名などの求めに応じ揮毫(きごう)した。彼の書は富商武野紹鴎(たけのじょうおう)からの援助とともに、貧しい三条西家の経済を支える収入源でもあった。著書に『詠歌大概抄(たいがいしょう)』『源氏物語細流抄』、有職(ゆうそく)に関する『装束抄』、日記に『実隆公記』、歌集に『雪玉集(せつぎょくしゅう)』『聴雪集(ちょうせつしゅう)』、歌日記に『再昌草(さいしょうそう)』などがある。[新井孝重](日本大百科全書(ニッポニカ))

(表面)

Balloon Flowers in a Basket → 花籠桔梗図扇面 (フーリア美術館蔵)

Type Fan → 扇面

Maker(s) Artist: Ogata Kenzan (1663-1743) → 尾形乾山

Historical period(s) Edo period, early 18th century 江戸・十八世紀

Medium Color and gold on paper 紙本金地着色

Dimension(s) H x W: 18.4 x 15 cm (7 1/4 x 5 7/8 in) → 一八・四×十五・〇㎝

(裏面)

↓

(参考)

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-05-26

↓

尾形乾山筆「花籠図」一幅 四九・二×一一二・五cm 重要文化財 福岡市美術館蔵(旧松永美術館蔵)

↓

『乾山遺墨』(酒井抱一刊)によれば、十二枚屏風絵の一つと考えられ、現在その屏風絵は分散して残るものは少ない。この図はとくに優れ、乾山の画才が非凡で、卓越したことを証明する作品である。図上の歌に「花といへば千種ながらにあだならぬ色香にうつる野辺の露かな」(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館)』)

↓

「花といへは千種なからにあたならぬ色香にうつる野辺の露かな」は、「三条西実隆」の歌である。

(メモ)

一 乾山には、「三条西実隆」の歌賛が多い。冒頭の「花籠桔梗図扇面」(表面)は、「花籠に盛られた桔梗図」なのだが、その裏面に、何と、先に取り上げた「花籠図」(福岡市美術館蔵(旧松永美術館蔵))の歌賛と同じものの、「花といへは千種なからにあたならぬ色香にうつる野辺の露かな」が記されている。

この歌は、乾山の愛唱歌と解して差し支えなかろう。この乾山の「花籠図」について、この「三条西実隆」の歌から、次のように鑑賞文を綴っているものもある。

【「花といへは千種なからにあたならぬ色香にうつる野辺の露かな」と記すところから、「『源氏物語』の「野分」の段より取材したと考え、三つの花籠は王朝女性の濃艶な姿を象徴すると見る説がある。それはともかく、この籠や草花の描写には艶冶なうちにも野趣があり、ひそやかになにごとかを語りかけてくるのは確かである。「京兆逸民」という落款からみても、乾山が江戸へ下った六十九歳以後の作品となる。】

(『原色日本美術14 宗達と光琳(山根有三著)』の「作品解説114」)

乾山の、その八十一年の生涯において、女性の影というのは見られない。乾山は、九歳の時に下の妹を亡くし、十四歳の時に、母と二人の妹を亡くしている。父を亡くしたのは、貞享四年(一六八七)、二十五歳の時、その時に、名を「権平」から「深省」に改めている。

この「深省」は、文字通り、「深く省みる。反省する」という意で、内向的・内省的な乾山の一面を端的に物語っている。そして、元禄二年(一六八九)、二十七歳にして、御室仁和寺門前、「双ヶ岡(ならびがおか)」の麓に「習静堂」を建てて、隠棲生活に入るのである。

この「習静堂」の「習静」とは、「習禅、すなわち悟るために禅を学ぶ」ことの意で、黄檗宗の禅僧、独照性円の弟子となり、その独照性円より「霊海」の号を授かっている。すなわち、乾山は、出家僧ではないが、在家で禅の修行をしている「修行者」・「居士」というのが、当時の乾山の実像ということになろう。

それらのことは、乾山の他の号の「陶隠・逃禅・傅(扶)陸・尚古斎」等々が、「隠逸を悦び、禅機との結びつきを考え、往古を尊ぶ諸号」の、それらの由来と関係してくるものなのであろう。

さらに、乾山は「双岡散人(ならびがおかさんじん)」の署名や印章を用いる場合があるが、これもまた、乾山の「習静堂」が、隠士の先達・吉田兼好の、その「双岡法師」に因んでのものなのであろう。

そもそも、乾山が、御室仁和寺門前、「双ヶ岡」の麓に「習静堂」を建てたのは、その「双岡法師」こと、『徒然草』の吉田兼好を慕ってのものと解することも出来よう。もう一つ、乾山が好んで用いる号の「紫翠」は、杜牧の「千峰ハ紫翠ニ横タウ」などの、御室あたりの風景に因んでのものなのかも知れない。

(これらのことは、(『尾形乾山開窯三〇〇年・京焼の系譜「乾山と京のやきもの」展』所収「文人 乾山その人(武内範男稿)」を参考としている。)

さて、この隠士の禅の修行者のような乾山(陶隠・逃禅・傅(扶)陸・尚古斎等々)の生涯に、三条西実隆の「花といへは千種なからにあたならぬ色香にうつる野辺の露かな」の、この『源氏物語』の「野分」の段の背景にある、「あだ(婀娜=艶冶)ならぬ色香」などの日々があったとするならば、それはそれで、乾山の生涯に、一つの彩りを添えるものであろう。

二 上記は、主として、「花籠図」(参考)に関してのものであるが、冒頭の「花籠桔梗図扇面」(表面)と「和歌賛(「花といへは千種なからにあたならぬ色香にうつる野辺の露かな」)」(裏面)に接すると、下記の蕪村の「桔梗」の句に関連させて、別な鑑賞視点というのが浮かび上がってくる。

修行者(すぎょうしゃ)の径(こみち)にめずる桔梗かな

(蕪村、安永六年=一七七七、六十二歳)

句意は、「行脚の僧が、小径の傍らの桔梗を見つけ、しばし見とれている」のようなことであろうが、この「修業者」を、黄檗宗の修業僧・(霊海)乾山、そして、浄土宗の行脚僧・(釈)蕪村と置き換えてみると、この句のイメージが鮮明になって来る。

その上で、この句の背景は、『源氏物語』(「野分」の段)ではなく、『伊勢物語』(第九段「宇津の山」)が、その背景となって来る。

【行き行きて駿河の国にいたりぬ。宇津の山にいたりて、わが入らむとする道はいと暗う細きに、つたかえでは茂り、物心ぼそく、すずろなるめを見ることと思ふに、修行者あひたり。

「かかる道はいかでかいまする」

といふを見れば、見し人なりけり。京に、その人の御もとにとて、文書きてつく。

駿河なる 宇津の山辺の うつつにも 夢にも人に 逢はぬなりけり 】

(『伊勢物語』(第九段「宇津の山」)

三 冒頭の「花籠桔梗図扇面」(表面)の落款は次のとおりである。

「京兆逸民紫翠深省」 → 「京兆」(首府を意味する)・「逸民」(世俗を離れ隠遁生活に入った者)・「紫翠」(杜牧の「千峰ハ紫翠ニ横タウ」=御室の原風景)・「深省」(杜甫の「人ヲシテ深省ヲ発セ令ム」=内的性向に赴く)などの意が込められているか。「京兆逸民」から、「江戸下向」以降の、乾山、六十九歳以降の作ということになる。

「花籠桔梗図扇面」(表面)の落款(拡大図)

四 三条西実隆については、以下のとおり。

三条西実隆 さんじょうにしさねたか (1455―1537)

室町後期の公卿(くぎょう)、学者。三条西家は正親町(おおぎまち)三条家の庶流。父は公保(きんやす)、母は甘露寺親長(かんろじちかなが)の姉。1460年(寛正1)公保の死没により6歳で三条西家の当主となる。応仁(おうにん)の乱が起こった1467年(応仁1)は13歳のときで、実隆と母は鞍馬寺(くらまでら)の坊に難を避け、母はそこで病没する。後花園(ごはなぞの)、後土御門(ごつちみかど)、後柏原(ごかしわばら)、後奈良(ごなら)の4代にわたる天皇に仕え、とくに後柏原天皇の信任厚く、1506年(永正3)に内大臣に任ぜられる。足利義稙(あしかがよしたね)が将軍職についた1508年から、実隆は義稙政権を支持し、朝廷と幕府のパイプ役を務める。このため1509年から1512年まで、毎年の正月に義稙臣下の大内義興(よしおき)や細川高国(たかくに)の来賀を受けている。1516年廬山寺(ろざんじ)において落飾し、法名堯空(ぎょうくう)、逍遙院(しょうよういん)と号する。1520年に至って、高国が家督をめぐる澄元(すみもと)との抗争に敗れ近江(おうみ)へ敗走すると、それまで親しくしていた高国との関係が薄れ、さらに高国と将軍義稙との不和に遭遇すると、武家社会に対する失望から実隆の現実政治への関心は急速に冷却していき、以前からの学問・文芸の生活に立ち戻っていった。

実隆は一条兼良(いちじょうかねら)やその子冬良(ふゆら)とともに学才・歌才の誉れ高く、飯尾宗祇(いいおそうぎ)から古今伝授を受けたほか、『源氏物語』『伊勢(いせ)物語』の権威であった。また当代一流の能書家としても知られ、地方大名などの求めに応じ揮毫(きごう)した。彼の書は富商武野紹鴎(たけのじょうおう)からの援助とともに、貧しい三条西家の経済を支える収入源でもあった。著書に『詠歌大概抄(たいがいしょう)』『源氏物語細流抄』、有職(ゆうそく)に関する『装束抄』、日記に『実隆公記』、歌集に『雪玉集(せつぎょくしゅう)』『聴雪集(ちょうせつしゅう)』、歌日記に『再昌草(さいしょうそう)』などがある。[新井孝重](日本大百科全書(ニッポニカ))

「光琳・乾山そして蕪村」周辺覚書(その十六) [光琳・乾山・蕪村]

その十六 光琳の「白地秋草模様小袖」

↓

http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/199303

↓

「白地秋草模様小袖」 尾形光琳 東京都 江戸 1領 東京国立博物館 東京都台東区上野公園13-9 重文指定年月日:19740608 国宝指定年月日: 登録年月日: 独立行政法人国立文化財機構 重要文化財(美術品)

↓

白綾地、袷仕立の小袖に、桔梗・菊・薄・萩などの秋草模様が墨・藍・代赭【たいしや】などの色で描かれている。これは光琳が江戸深川の豪商冬木家に逗留した折、その妻女のために麗筆をふるったものと伝えている。白地に軽妙な筆遣いで描かれた淡雅な秋草文様は光琳の個性ある筆致を示している。元禄初頭に流行をみた描絵小袖の数少ない遺品の一つとしても価値が高い。

(メモ)

一 「琳派展開関係略年表」(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』所収)の、宝永元年(一七〇四)の項に、次のような記載がある。

【光琳(四十七歳)「中村内蔵助像」(大和文華館)を描く。中村元伸に道崇の文字考を頼む(文書)。「大公望図」「禊図」このころ描くか。一説には秋ごろ江戸に下向、材木商冬木家に寄寓か。「冬木小袖」(本館蔵)あり。】

この「材木商冬木家に寄寓」し、その妻女のために麗筆をふるった「冬木小袖」が、冒頭の「白地秋草模様小袖」である。この種の、光琳が絵を描いた小袖は、当時の浮世草子『好色文伝授』(一六九九年刊)の中にも取り上げられているほど、評判の高いものであった(『もっと知りたい 尾形光琳(仲町啓子著)』)。

また、光琳の肖像画として名高い「中村内蔵助像」(大和文華館)は、次のアドレス(文化遺産オンライン)で紹介されている。

http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/190706

そして、「大公望図」(京都国立博物館蔵・重要文化財)は、光琳の中国明代の版本『神仏奇踪』の仙人を応用したものとして、これまた名高いもので、これまた、次のアドレス(文化遺産オンライン)で紹介されている。

http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/150621

さらに、「禊図」(畠山記念館蔵)については、『伊勢物語』第六十五段を絵画化したものとして、これまた、光琳の傑作画として夙に知られているものである。

https://blog.goo.ne.jp/87hanana/e/f5314ad2173ee035efc87bd919572928

二 光琳が、江戸深川宿弁天木場の材木商の冬木家を知り合ったのは、光琳、そして、乾山の支援者であった、五摂家のひとつの名門二条家(当主綱平)に因るものとされている(『乾山都わすれの記(住友慎一著)』)。そして、光琳の江戸在住時代は、宝永元年(一七〇四・四十七歳)から、その間に一時帰京はしているが、宝永七年(一七一〇・五十三歳)の頃までとされている(『前掲年表』)。

三 乾山の江戸下向は、享保十六年(一七三一・六十九斎)の時で、『前掲年表』では、「京都から江戸入谷へ移る。輪王寺の庇護を窯を開く」とある。この「輪王寺の庇護」というのは、「輪王寺宮」(宮門跡の一つの上野東叡山寛永寺貫主が兼務)となった「公寛法親王」(二條綱平の甥)の知遇を得て、乾山の江戸下向も、この公寛法親王に随行してのものとされている。そして、その庇護を受けて、上野寛永寺に近い、当時の入谷村で開窯をしたということなのであろう。

四 乾山が、輪王寺宮となった公寛法親王の、絵や陶芸のお伽衆(側近の役)として、江戸下向したというのは、紛れもないことであるが、実際に江戸在住時代の乾山を支えたのは、光琳が嘗てお世話にになった、深川の材木商の冬木家で、また、入谷窯を開いたのも冬木家の支援によるものであろう(『乾山都わすれの記(住友慎一著)』)。

五 この冬木家(四代・郡高、光琳が世話になったのは三代・政卿)を介して、乾山は、六軒堀の材木商「筑島屋」(坂本米舟=江戸本所の材木商で、屋号は筑島屋。絵をよくして雪花斎と号し,英一蝶とまじわる。尾形乾山の晩年の世話をした)を知り、その坂本米舟の御内室の絵の指導や、また、その米舟の湯島の長屋に住んでいた俳人・長谷川馬光との交遊関係も生じたようである(『乾山都わすれの記(住友慎一著)』)。

六 また、江戸の乾山を佐野へと招聘した、大川顕道(鋳物奉行)、松村広休(佐野奉行代官家)、正田道明(天明鋳物師の宗家)そして、須藤杜川(「越名河岸」の廻船問屋)らも、全て、冬木家と取引関係などの何らかの関係があったのであろう。その冬木家の斡旋や依頼などにより、元文二年(一七三七・七十五歳)から翌三年(一七三八・七十六歳)にかけて、乾山は、下野(栃木県)の佐野に赴き(壬生や黒羽などの滞在も含む)、その須藤杜川の「仙庵」(茶室名)に越名(こえな)窯、さらに、大川邸・松村邸にも築窯して、作陶の指導などに当たったようである(『佐野乾山の実像(住友慎一著)』など)。

七 ここで、いわゆる「佐野乾山」ものなどの蒐集家(「住友ミュウジアム」創設者)で、光琳・乾山研究家である住友慎一関係著書を掲載して置きたい。

一 光琳・乾山関係文書集成(上・下)→ 上巻(解説・資料編) 下巻(資料編)

二 尾形乾山手控集成(下野佐野滞留記期記録)→ 「尾形乾山手控」(手控原文と翻刻文)

三 二條家御庭焼と光琳 乾山 → 「二城家御庭焼」関連の資料と解説など(限定千部)

四 佐野乾山の実像 → 「佐野乾山の作品と箱書」など

五 乾山 都わすれの記 → 「京下向道中記・江戸在住記・佐野道中記」などの翻刻文

六 六十九歳の旅立ち →「江戸への旅路・江戸での不本意な日々」など「五」の解説文

七 光琳・乾山の真髄をよむ →「『杜若素と光琳・乾山』など三十章にわたる鑑賞文等」

八 乾山が佐野から江戸に帰ってきた「元文三年(一七三八・七十六歳)」の「前掲年表」に「何帛 乾山より光琳模写宗達の扇面図を贈られる」とあり、当時の、二代目光琳こと乾山の後継者となる、光琳三代目・「立林何帛(かげい)」(乾山の「京兆逸民」に倣い「鶴岡逸民」の号を有している)の名が記載されている。

立林何帛筆「松竹梅図屏風」二曲一隻 紙本金地着色 東京国立博物館蔵(A-11154)

九 乾山は、法橋画家たる光琳のような、冒頭の描絵小袖などは手に負えない代物と、この種のものは見受けないが、蕪村もまた、「小糸かたより申し候は、白ねりのあはせに山水を画(えが)きくれ候様にとの事に御座候。これはあしき物好きとぞんじ候。我等書き候てはことの外きたなく成候」と、決して、手を染めようとはしなかった。

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/search/?keyword=%E8%95%AA%E6%9D%91%E3%81%AE%E6%9B%B8%E7%B0%A1

しかし、蕪村の愛弟子の呉春は、「白絖地雪中藪柑子図描絵小袖」などを今に遺しており、絵画のゼネラリストの「光琳・応挙・呉春」などは、どのような注文でもこなすだけの技量と経験を有しているのに対し、より、自己の心象風景を大事にする、すなわち、文人気質のスペシャリスト的狭い世界での「乾山・蕪村」の両者は、共通土俵上を歩んでいたとゆう思いを深くする。

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2011.html

↓

http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/199303

↓

「白地秋草模様小袖」 尾形光琳 東京都 江戸 1領 東京国立博物館 東京都台東区上野公園13-9 重文指定年月日:19740608 国宝指定年月日: 登録年月日: 独立行政法人国立文化財機構 重要文化財(美術品)

↓

白綾地、袷仕立の小袖に、桔梗・菊・薄・萩などの秋草模様が墨・藍・代赭【たいしや】などの色で描かれている。これは光琳が江戸深川の豪商冬木家に逗留した折、その妻女のために麗筆をふるったものと伝えている。白地に軽妙な筆遣いで描かれた淡雅な秋草文様は光琳の個性ある筆致を示している。元禄初頭に流行をみた描絵小袖の数少ない遺品の一つとしても価値が高い。

(メモ)

一 「琳派展開関係略年表」(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』所収)の、宝永元年(一七〇四)の項に、次のような記載がある。

【光琳(四十七歳)「中村内蔵助像」(大和文華館)を描く。中村元伸に道崇の文字考を頼む(文書)。「大公望図」「禊図」このころ描くか。一説には秋ごろ江戸に下向、材木商冬木家に寄寓か。「冬木小袖」(本館蔵)あり。】

この「材木商冬木家に寄寓」し、その妻女のために麗筆をふるった「冬木小袖」が、冒頭の「白地秋草模様小袖」である。この種の、光琳が絵を描いた小袖は、当時の浮世草子『好色文伝授』(一六九九年刊)の中にも取り上げられているほど、評判の高いものであった(『もっと知りたい 尾形光琳(仲町啓子著)』)。

また、光琳の肖像画として名高い「中村内蔵助像」(大和文華館)は、次のアドレス(文化遺産オンライン)で紹介されている。

http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/190706

そして、「大公望図」(京都国立博物館蔵・重要文化財)は、光琳の中国明代の版本『神仏奇踪』の仙人を応用したものとして、これまた名高いもので、これまた、次のアドレス(文化遺産オンライン)で紹介されている。

http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/150621

さらに、「禊図」(畠山記念館蔵)については、『伊勢物語』第六十五段を絵画化したものとして、これまた、光琳の傑作画として夙に知られているものである。

https://blog.goo.ne.jp/87hanana/e/f5314ad2173ee035efc87bd919572928

二 光琳が、江戸深川宿弁天木場の材木商の冬木家を知り合ったのは、光琳、そして、乾山の支援者であった、五摂家のひとつの名門二条家(当主綱平)に因るものとされている(『乾山都わすれの記(住友慎一著)』)。そして、光琳の江戸在住時代は、宝永元年(一七〇四・四十七歳)から、その間に一時帰京はしているが、宝永七年(一七一〇・五十三歳)の頃までとされている(『前掲年表』)。

三 乾山の江戸下向は、享保十六年(一七三一・六十九斎)の時で、『前掲年表』では、「京都から江戸入谷へ移る。輪王寺の庇護を窯を開く」とある。この「輪王寺の庇護」というのは、「輪王寺宮」(宮門跡の一つの上野東叡山寛永寺貫主が兼務)となった「公寛法親王」(二條綱平の甥)の知遇を得て、乾山の江戸下向も、この公寛法親王に随行してのものとされている。そして、その庇護を受けて、上野寛永寺に近い、当時の入谷村で開窯をしたということなのであろう。

四 乾山が、輪王寺宮となった公寛法親王の、絵や陶芸のお伽衆(側近の役)として、江戸下向したというのは、紛れもないことであるが、実際に江戸在住時代の乾山を支えたのは、光琳が嘗てお世話にになった、深川の材木商の冬木家で、また、入谷窯を開いたのも冬木家の支援によるものであろう(『乾山都わすれの記(住友慎一著)』)。

五 この冬木家(四代・郡高、光琳が世話になったのは三代・政卿)を介して、乾山は、六軒堀の材木商「筑島屋」(坂本米舟=江戸本所の材木商で、屋号は筑島屋。絵をよくして雪花斎と号し,英一蝶とまじわる。尾形乾山の晩年の世話をした)を知り、その坂本米舟の御内室の絵の指導や、また、その米舟の湯島の長屋に住んでいた俳人・長谷川馬光との交遊関係も生じたようである(『乾山都わすれの記(住友慎一著)』)。

六 また、江戸の乾山を佐野へと招聘した、大川顕道(鋳物奉行)、松村広休(佐野奉行代官家)、正田道明(天明鋳物師の宗家)そして、須藤杜川(「越名河岸」の廻船問屋)らも、全て、冬木家と取引関係などの何らかの関係があったのであろう。その冬木家の斡旋や依頼などにより、元文二年(一七三七・七十五歳)から翌三年(一七三八・七十六歳)にかけて、乾山は、下野(栃木県)の佐野に赴き(壬生や黒羽などの滞在も含む)、その須藤杜川の「仙庵」(茶室名)に越名(こえな)窯、さらに、大川邸・松村邸にも築窯して、作陶の指導などに当たったようである(『佐野乾山の実像(住友慎一著)』など)。

七 ここで、いわゆる「佐野乾山」ものなどの蒐集家(「住友ミュウジアム」創設者)で、光琳・乾山研究家である住友慎一関係著書を掲載して置きたい。

一 光琳・乾山関係文書集成(上・下)→ 上巻(解説・資料編) 下巻(資料編)

二 尾形乾山手控集成(下野佐野滞留記期記録)→ 「尾形乾山手控」(手控原文と翻刻文)

三 二條家御庭焼と光琳 乾山 → 「二城家御庭焼」関連の資料と解説など(限定千部)

四 佐野乾山の実像 → 「佐野乾山の作品と箱書」など

五 乾山 都わすれの記 → 「京下向道中記・江戸在住記・佐野道中記」などの翻刻文

六 六十九歳の旅立ち →「江戸への旅路・江戸での不本意な日々」など「五」の解説文

七 光琳・乾山の真髄をよむ →「『杜若素と光琳・乾山』など三十章にわたる鑑賞文等」

八 乾山が佐野から江戸に帰ってきた「元文三年(一七三八・七十六歳)」の「前掲年表」に「何帛 乾山より光琳模写宗達の扇面図を贈られる」とあり、当時の、二代目光琳こと乾山の後継者となる、光琳三代目・「立林何帛(かげい)」(乾山の「京兆逸民」に倣い「鶴岡逸民」の号を有している)の名が記載されている。

立林何帛筆「松竹梅図屏風」二曲一隻 紙本金地着色 東京国立博物館蔵(A-11154)

九 乾山は、法橋画家たる光琳のような、冒頭の描絵小袖などは手に負えない代物と、この種のものは見受けないが、蕪村もまた、「小糸かたより申し候は、白ねりのあはせに山水を画(えが)きくれ候様にとの事に御座候。これはあしき物好きとぞんじ候。我等書き候てはことの外きたなく成候」と、決して、手を染めようとはしなかった。

http://yahan.blog.so-net.ne.jp/search/?keyword=%E8%95%AA%E6%9D%91%E3%81%AE%E6%9B%B8%E7%B0%A1

しかし、蕪村の愛弟子の呉春は、「白絖地雪中藪柑子図描絵小袖」などを今に遺しており、絵画のゼネラリストの「光琳・応挙・呉春」などは、どのような注文でもこなすだけの技量と経験を有しているのに対し、より、自己の心象風景を大事にする、すなわち、文人気質のスペシャリスト的狭い世界での「乾山・蕪村」の両者は、共通土俵上を歩んでいたとゆう思いを深くする。

http://www.kuroeya.com/05rakutou/index-2011.html

「光琳・乾山そして蕪村」周辺覚書(その十五) [光琳・乾山・蕪村]

その十五 乾山の「絵画八」(「茄子図」)

尾形乾山筆「茄子図」一幅 紙本墨色 福岡市美術館蔵(松永コレクション)

二〇・〇×二七・五㎝ 「省(花押)」

↑

https://artsandculture.google.com/asset/茄子図/IgE4VP8xzNkYqg?hl=ja

↓

【一口茄子とでもいえそうな可愛らしいのが三つ。それだけを水墨で描いている。茄子の素朴な描写や用墨法には、すさまじいばかりの魄力と水々しい潤いがある。乾山自筆の賛は「なれ茄子(なすび)なれなれ茄子なるならば ならねば棚の押絵ともなれ」と読める。落款には印の代わりに花押を書いており、よほど磊落な気持でこの作品を描いたのであろう。】(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』)

「茄子」を描いた水墨画というよりも、「書の人」乾山の見事な和歌(狂歌の類いか?)の散らし書きの「書」が主体のものという雰囲気である。

乾山の書体には、「光悦風」「張即之風」「定家風」「普段の走り書きの書体」とかに分けられ、この和歌の散らし書きは、「乾山の定家風書体」(根津美術館蔵)のもののようである(『光琳・乾山の真髄をよむ(住友慎一著)』)。

次の「兼好法師図」の書体も、その「定家風書体」のものであろう。

尾形乾山筆 「兼好法師図」 一幅 紙本墨色 梅澤記念館蔵

【 兼好法師が粗末な庵で読書しています。筆使いはいかにも素人風ですが、遁世者の精神をダイレクトに表すような描写です。兼好作の画中の和歌は、隠棲したつもりの場所が依然、憂き世であることを詠むもの。江戸生活に対する乾山自身の不本意な思いも投影されているかもしれません。乾山の絵画はしばしば、自らの境遇や内面が反映しているように感じられます。】

↑

http://www.nezu-muse.or.jp/jp/nezunet/nezunet_page87.html

↓

この「兼好法師図」の和歌(『兼好法師集』)は、次のものであろう(新千載集初出)。

↓

すめば又 うき世なりけり よそながら 思ひしままの 山里もがな (新千載2106)

↑

http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/kenkou.html

蕪村筆「『学問は』句賛自画像」 一幅 紙本墨画淡彩

二八・七×二一・五㎝ 柿衛文庫蔵

「書窓懶眠 学問は尻からぬけるほたるかな 蕪村 (趙)(大居)」

【句の成立は明和八年と推定。「懶眠」は怠惰なものうい眠りの意。蛍は尻ばかり光らせていることに言いかける。ユーモラスな句に、心地よく眠る蕪村自身とおぼしき人物を描く。新出作品 】(『没後二二〇年蕪村(逸翁美術館・柿衛文庫編)』)

(メモ)

一 この蕪村の「『学問は』自画賛」、もう一つのものがあって、『東と西の蕪村(佐野市立吉沢記念美術館編)』に出品されていた、下記のものがある。

「学問は」自画賛 紙本墨画淡彩 一幅 八七・二×二七・〇㎝ 個人蔵

二 そこには、「書窓懶眠といふ題を/探りて麦林の句法に倣ふ」との前書きが付与されている。麦林は中川乙由(一六七五~一七三九)の別号で、彼を中心に伊勢蕉門は「麦林派」と呼ばれ、平俗な作風を展開した。蛍の光を集めて夜も学問に励んだ故事(「蛍雪の功」)

と、諺(「尻から抜ける」=聞いてもすぐ忘れる)とを踏まえた句である。

三 この蕪村の自画賛と、上記の乾山の「兼好法師図」とが、同じような雰囲気を有している。どちらも、自画像という趣きで、どちらも、隠士的な「籠り居の詩人」(『与謝蕪村の小さな世界(芳賀徹著)』)という風情である。

冬ごもり妻にも子にもかくれん坊 (明和七年=一七七〇、蕪村=五十五歳)

居眠りて我にかくれん冬ごもり (安永四年=一七七五、蕪村=六十歳)

冬ごもり仏にうときこころかな (安永三年=一七七四、蕪村=五十九歳)

この「冬ごもり仏にうときこころかな」の句は、兼好法師の「後の世のこと心に忘れず、仏の道疎からぬ、心憎し」(『徒然草四段』)を踏まえている。

四 冒頭の乾山の、「なれ茄子(なすび)なれなれ茄子なるならば ならねば棚の押絵ともなれ」も、これまた、兼好法師好きの、「隠士・籠り居の詩人」の、「京兆逸民・乾山」と、「名を沽(う)りて俗を引く逸民・蕪村」の、その真底に居する自画像と解して差し支えなかろう。

尾形乾山筆「茄子図」一幅 紙本墨色 福岡市美術館蔵(松永コレクション)

二〇・〇×二七・五㎝ 「省(花押)」

↑

https://artsandculture.google.com/asset/茄子図/IgE4VP8xzNkYqg?hl=ja

↓

【一口茄子とでもいえそうな可愛らしいのが三つ。それだけを水墨で描いている。茄子の素朴な描写や用墨法には、すさまじいばかりの魄力と水々しい潤いがある。乾山自筆の賛は「なれ茄子(なすび)なれなれ茄子なるならば ならねば棚の押絵ともなれ」と読める。落款には印の代わりに花押を書いており、よほど磊落な気持でこの作品を描いたのであろう。】(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編)』)

「茄子」を描いた水墨画というよりも、「書の人」乾山の見事な和歌(狂歌の類いか?)の散らし書きの「書」が主体のものという雰囲気である。

乾山の書体には、「光悦風」「張即之風」「定家風」「普段の走り書きの書体」とかに分けられ、この和歌の散らし書きは、「乾山の定家風書体」(根津美術館蔵)のもののようである(『光琳・乾山の真髄をよむ(住友慎一著)』)。

次の「兼好法師図」の書体も、その「定家風書体」のものであろう。

尾形乾山筆 「兼好法師図」 一幅 紙本墨色 梅澤記念館蔵

【 兼好法師が粗末な庵で読書しています。筆使いはいかにも素人風ですが、遁世者の精神をダイレクトに表すような描写です。兼好作の画中の和歌は、隠棲したつもりの場所が依然、憂き世であることを詠むもの。江戸生活に対する乾山自身の不本意な思いも投影されているかもしれません。乾山の絵画はしばしば、自らの境遇や内面が反映しているように感じられます。】

↑

http://www.nezu-muse.or.jp/jp/nezunet/nezunet_page87.html

↓

この「兼好法師図」の和歌(『兼好法師集』)は、次のものであろう(新千載集初出)。

↓

すめば又 うき世なりけり よそながら 思ひしままの 山里もがな (新千載2106)

↑

http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/kenkou.html

蕪村筆「『学問は』句賛自画像」 一幅 紙本墨画淡彩

二八・七×二一・五㎝ 柿衛文庫蔵

「書窓懶眠 学問は尻からぬけるほたるかな 蕪村 (趙)(大居)」

【句の成立は明和八年と推定。「懶眠」は怠惰なものうい眠りの意。蛍は尻ばかり光らせていることに言いかける。ユーモラスな句に、心地よく眠る蕪村自身とおぼしき人物を描く。新出作品 】(『没後二二〇年蕪村(逸翁美術館・柿衛文庫編)』)

(メモ)

一 この蕪村の「『学問は』自画賛」、もう一つのものがあって、『東と西の蕪村(佐野市立吉沢記念美術館編)』に出品されていた、下記のものがある。

「学問は」自画賛 紙本墨画淡彩 一幅 八七・二×二七・〇㎝ 個人蔵

二 そこには、「書窓懶眠といふ題を/探りて麦林の句法に倣ふ」との前書きが付与されている。麦林は中川乙由(一六七五~一七三九)の別号で、彼を中心に伊勢蕉門は「麦林派」と呼ばれ、平俗な作風を展開した。蛍の光を集めて夜も学問に励んだ故事(「蛍雪の功」)

と、諺(「尻から抜ける」=聞いてもすぐ忘れる)とを踏まえた句である。

三 この蕪村の自画賛と、上記の乾山の「兼好法師図」とが、同じような雰囲気を有している。どちらも、自画像という趣きで、どちらも、隠士的な「籠り居の詩人」(『与謝蕪村の小さな世界(芳賀徹著)』)という風情である。

冬ごもり妻にも子にもかくれん坊 (明和七年=一七七〇、蕪村=五十五歳)

居眠りて我にかくれん冬ごもり (安永四年=一七七五、蕪村=六十歳)

冬ごもり仏にうときこころかな (安永三年=一七七四、蕪村=五十九歳)

この「冬ごもり仏にうときこころかな」の句は、兼好法師の「後の世のこと心に忘れず、仏の道疎からぬ、心憎し」(『徒然草四段』)を踏まえている。

四 冒頭の乾山の、「なれ茄子(なすび)なれなれ茄子なるならば ならねば棚の押絵ともなれ」も、これまた、兼好法師好きの、「隠士・籠り居の詩人」の、「京兆逸民・乾山」と、「名を沽(う)りて俗を引く逸民・蕪村」の、その真底に居する自画像と解して差し支えなかろう。

「光琳・乾山そして蕪村」周辺覚書(その十四) [光琳・乾山・蕪村]

その十四 乾山の「絵画七」(「楓図」)

尾形乾山筆「楓図」一幅 紙本着色 一〇九・八×四〇・四cm

「京兆七十八翁 紫翠深省写・『霊海』朱文方印」 MIHO MUSEUM蔵

「幾樹瓢零秋雨/裡千般爛熳夕/陽中」

【同じ紅葉でもこちらは、縦長の画面に大きく枝とともに色づいた楓が描かれています。秋雨に濡れて葉は赤みが増し、さらに夕陽に照り映えていっそう赤々と風情は弥増しに増す。そんな詩意を受けてこの絵は描かれたのでしょう。幹にはたらし込みの技法も見られ、これぞ琳派といった絵になっています。ただし、画面上方の着賛は漢詩で、ここには乾山の文人的な部分が色濃く出ています。今にも枝につかんばかりの勢いで所狭しと記された筆づかいは、雄渾で迷いがなく、どこまでも「書の人」であった兼山らしさが滲み出ています。落款から乾山晩年、七十八歳の作と知れます。 】『乾山 琳派からモダンまで(求龍堂刊)』

乾山、七十八歳は、元文五年(一七四〇)に当たり、蕪村、二十五歳の時で、その翌年の六月六日に、江戸で内弟子として仕えた夜半亭宋阿(早野巴人)が、その六十七年の生涯を閉じる。

蕪村、晩年の自叙伝「新花積」に、当時のことを次のように記している。

「いささか故ありて、余は江戸をしりぞきて、しもつふさ結城の雁宕がもとをあるじとして、日夜俳諧に遊び、邂逅(たまさか)にして柳居が筑波まうでに逢ひてここかしこに席をかさね、或ひは潭北と上野に同行して処々にやどりをともにし、松島のうらづたひして好風におもてをはらひ、外の浜の旅寝に合浦(ごうほ)の玉のかへるさをわすれ、とざまかうざまとして、既に三とせあまりの星霜をふりぬ。」

この奥羽行脚の際の、寛保三年(一七四三)の作とされている、下野(栃木県)の遊行柳での「柳散り清水涸れ石処々」の句を、蕪村は晩年になって(「溌墨生痕」の押印)、下記のとおり一幅ものを遺している。

与謝蕪村筆「『柳ちり』自画賛」 一幅 紙本淡彩 逸翁美術館蔵

五八・六×三六・七cm 款「蕪村」 印「溌墨生痕」(白文方印)

賛「赤壁前後の賦字々みな絶妙/あるか中に山高月小水落石出と/いふものことにめてたく孤霍の群鶏を/出るかことし/むかしみちのくに行脚せしに/遊行柳のもとに忽右の句を/おもひ出て/柳ちり清水かれ石ところどころ」

冒頭の乾山の書画一体の世界と、上記の蕪村の書画一体の世界とは、乾山のそれがまさしく光琳風の、いわゆる琳派的な世界とすると、蕪村のそれはまさしく、水墨画風の文人画の世界ということで、好対照をなしている。

しかし、それぞれの画面の、その「画と賛(詩文)と落款」との、この絶妙なる書画一体の空間は、両者の文人的気質の類似性をまざまざと見せつけてくれる。

それ以上に、七十八歳の乾山と、二十五歳の蕪村とが、共に、故郷の西国(乾山=京都、蕪村=大阪)を後にして、遠く江戸(東京)に移住し、乾山が上野・輪王寺付近の入谷(当時・村)とすると、蕪村はその近くの日本橋本石町に住んでいたということは、まさしく、その境涯を一にしているという思いがする。

さらに、上記の蕪村の『新花積』に出てくる、「雁宕」(夜半亭宋阿の高弟、結城の俳人、蕪村の兄弟子で江戸座の有力俳人=砂岡雁宕)、「柳居」(幕臣で俳人、「五色墨運動(蕉風復興運動)」の中心人物=佐久間柳居)、そして、「潭北」(夜半亭宋阿の知友、俳人で、『民家分量記』の著書を有する啓蒙家=常盤潭北)というのは、当時の江戸俳壇の一角を占めている著名俳人である。

そして、乾山が、享保十六年(一七二一)に江戸に下向し、光琳も世話になった深川の材木商の冬木家を介して知り合った、乾山の俳諧の師となる長谷川馬光は、「佐久間柳居・中川宗瑞・松本珪林・大場蓼和」と共に、俳諧集『五色墨』を刊行し、当時の点取り俳諧の風潮を蕉風復古への機運を醸成した「五色墨運動」の中核を担っている著名俳人なのである。

その馬光の師は、松尾芭蕉の畏友・山口素堂で、素堂が葛飾(東京都江東区深川)に住んで居たことから、この素堂俳諧の系譜は、葛飾派と言われ、一世・素堂、二世・馬光、三世・溝口素丸と引き継がれ、後に、蕪村の次の時代を担う、小林一茶は、この葛飾派の俳人の一人である。

そもそも、山口素堂は、単に、俳諧だけではなく、「茶・書・能・詩・歌」をよくし,芭蕉との親交を通して、その天和の漢詩文調に多大な影響を与えた隠士的文人として名高い人である。

まさに、「京兆逸民・華洛散人・陶隠・逃禅・霊海」等の隠士的号を有する乾山が、その晩年の江戸にあって、隠士的な、「俳・茶・書・能・詩・歌」など全般に通ずる、素堂・馬光の葛飾派の世界に身を置いたということは、自然の流れでもあったのかも知れない。

そもそも、雁宕・蕪村などを育んだ夜半亭宋阿(早野巴人)は、芭蕉門の双璧、其角と嵐雪の高弟の一人で、江戸座点取り俳諧の巨匠の一人であるが、俗化する当時の江戸座俳壇の中にあって、「祗空・巴人は心の芥(あくた)吐き尽して跡すらすらと出でたるこそ泥に染まぬ蓮より潔よし」(『常盤潭北著『今の月日』)と記されているとおり、高邁な精神と、蕪村に教示した「師の句法に泥(なづ)むべからず」の俳諧自在の精神を、終生持ち続けた、すなわち、素堂と同じく、孤高の隠士的な面を多々有する俳人の一人だったのである。

そして、何よりも、夜半亭宋阿(早野巴人)は、乾山が晩年に居を構えていた、下野(栃木県)の佐野と同じ、その下野の北に位置する那須烏山の生まれ(潭北も同じ)、そして、早くから江戸(東京)に出て、そこで、俳諧宗匠となり、何と、享保十二年(一七二七)、五十二歳の時に、何と、当時、六十五歳の乾山の住む京都へと江戸から移住して行くのである。

そして、夜半亭宋阿(早野巴人)は、その乾山の住む京都にあって、京都俳壇の一角を占める「望月宋屋・高井几圭・三宅嘯山」等々の名立たる俳人を育み、後に、蕪村が名跡を継ぐこととなる「夜半亭俳諧」の礎を築くのである。

さらに、その京都在住の夜半亭宋阿(早野巴人)を、再び、江戸へと再帰させた、その人こそ、蕪村の兄弟子の結城の俳人の砂岡雁宕なのである。雁宕は、遠く、奥州の仙台にも、そして、光琳・乾山らが住む京都にも、幅広く交流を有する実業人でもあり、その雁宕の勧めにより、夜半亭宋阿(早野巴人)が、江戸に再帰したのは、元文二年(一七三七)、六十二歳の時で、この時、乾山は七十五歳で、京都より江戸に移住していたのである。

江戸在住時代の、七十五歳以降の乾山(深川・上野・入谷)と、六十二歳以降の宋阿(早野巴人)と二十二歳以降の蕪村(日本橋本石町)との関係は、これらを証しするものは何ら存在しないが、ただ一つ、蕪村が晩年に記した、上記の『新花積』の、その一節は、当時の、乾山と蕪村とを結びつける有力な背景の一つであることは間違いなかろう。

↑

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko31/bunko31_a0600/bunko31_a0600_p0018.jpg

↓

蕪村著・呉春挿絵『新花摘』(左「常盤潭北像」、右「宰町・蕪村」像)

この左側の人物を、江戸在住時代の、「京兆逸民」の号を名乗る晩年の「尾形乾山」、そして、右側の人物を、次の、「大阪・京都」からの「逸民」たる「若き日の蕪村」と解すると、当時の、「乾山と蕪村」との関係の一端が見えて来る。

「蕪村は父祖の家産を破敗(ははい)し、身を洒々落洛(しゃしゃらくらく)の域に置きて、神仏聖賢の教えに遠ざかり、名を沽(う)りて俗を引く逸民なり」(『嗚呼俟草(おこたりぐさ)・田宮仲宣著』)

尾形乾山筆「楓図」一幅 紙本着色 一〇九・八×四〇・四cm

「京兆七十八翁 紫翠深省写・『霊海』朱文方印」 MIHO MUSEUM蔵

「幾樹瓢零秋雨/裡千般爛熳夕/陽中」

【同じ紅葉でもこちらは、縦長の画面に大きく枝とともに色づいた楓が描かれています。秋雨に濡れて葉は赤みが増し、さらに夕陽に照り映えていっそう赤々と風情は弥増しに増す。そんな詩意を受けてこの絵は描かれたのでしょう。幹にはたらし込みの技法も見られ、これぞ琳派といった絵になっています。ただし、画面上方の着賛は漢詩で、ここには乾山の文人的な部分が色濃く出ています。今にも枝につかんばかりの勢いで所狭しと記された筆づかいは、雄渾で迷いがなく、どこまでも「書の人」であった兼山らしさが滲み出ています。落款から乾山晩年、七十八歳の作と知れます。 】『乾山 琳派からモダンまで(求龍堂刊)』

乾山、七十八歳は、元文五年(一七四〇)に当たり、蕪村、二十五歳の時で、その翌年の六月六日に、江戸で内弟子として仕えた夜半亭宋阿(早野巴人)が、その六十七年の生涯を閉じる。

蕪村、晩年の自叙伝「新花積」に、当時のことを次のように記している。

「いささか故ありて、余は江戸をしりぞきて、しもつふさ結城の雁宕がもとをあるじとして、日夜俳諧に遊び、邂逅(たまさか)にして柳居が筑波まうでに逢ひてここかしこに席をかさね、或ひは潭北と上野に同行して処々にやどりをともにし、松島のうらづたひして好風におもてをはらひ、外の浜の旅寝に合浦(ごうほ)の玉のかへるさをわすれ、とざまかうざまとして、既に三とせあまりの星霜をふりぬ。」

この奥羽行脚の際の、寛保三年(一七四三)の作とされている、下野(栃木県)の遊行柳での「柳散り清水涸れ石処々」の句を、蕪村は晩年になって(「溌墨生痕」の押印)、下記のとおり一幅ものを遺している。

与謝蕪村筆「『柳ちり』自画賛」 一幅 紙本淡彩 逸翁美術館蔵

五八・六×三六・七cm 款「蕪村」 印「溌墨生痕」(白文方印)

賛「赤壁前後の賦字々みな絶妙/あるか中に山高月小水落石出と/いふものことにめてたく孤霍の群鶏を/出るかことし/むかしみちのくに行脚せしに/遊行柳のもとに忽右の句を/おもひ出て/柳ちり清水かれ石ところどころ」

冒頭の乾山の書画一体の世界と、上記の蕪村の書画一体の世界とは、乾山のそれがまさしく光琳風の、いわゆる琳派的な世界とすると、蕪村のそれはまさしく、水墨画風の文人画の世界ということで、好対照をなしている。

しかし、それぞれの画面の、その「画と賛(詩文)と落款」との、この絶妙なる書画一体の空間は、両者の文人的気質の類似性をまざまざと見せつけてくれる。

それ以上に、七十八歳の乾山と、二十五歳の蕪村とが、共に、故郷の西国(乾山=京都、蕪村=大阪)を後にして、遠く江戸(東京)に移住し、乾山が上野・輪王寺付近の入谷(当時・村)とすると、蕪村はその近くの日本橋本石町に住んでいたということは、まさしく、その境涯を一にしているという思いがする。

さらに、上記の蕪村の『新花積』に出てくる、「雁宕」(夜半亭宋阿の高弟、結城の俳人、蕪村の兄弟子で江戸座の有力俳人=砂岡雁宕)、「柳居」(幕臣で俳人、「五色墨運動(蕉風復興運動)」の中心人物=佐久間柳居)、そして、「潭北」(夜半亭宋阿の知友、俳人で、『民家分量記』の著書を有する啓蒙家=常盤潭北)というのは、当時の江戸俳壇の一角を占めている著名俳人である。

そして、乾山が、享保十六年(一七二一)に江戸に下向し、光琳も世話になった深川の材木商の冬木家を介して知り合った、乾山の俳諧の師となる長谷川馬光は、「佐久間柳居・中川宗瑞・松本珪林・大場蓼和」と共に、俳諧集『五色墨』を刊行し、当時の点取り俳諧の風潮を蕉風復古への機運を醸成した「五色墨運動」の中核を担っている著名俳人なのである。

その馬光の師は、松尾芭蕉の畏友・山口素堂で、素堂が葛飾(東京都江東区深川)に住んで居たことから、この素堂俳諧の系譜は、葛飾派と言われ、一世・素堂、二世・馬光、三世・溝口素丸と引き継がれ、後に、蕪村の次の時代を担う、小林一茶は、この葛飾派の俳人の一人である。

そもそも、山口素堂は、単に、俳諧だけではなく、「茶・書・能・詩・歌」をよくし,芭蕉との親交を通して、その天和の漢詩文調に多大な影響を与えた隠士的文人として名高い人である。

まさに、「京兆逸民・華洛散人・陶隠・逃禅・霊海」等の隠士的号を有する乾山が、その晩年の江戸にあって、隠士的な、「俳・茶・書・能・詩・歌」など全般に通ずる、素堂・馬光の葛飾派の世界に身を置いたということは、自然の流れでもあったのかも知れない。

そもそも、雁宕・蕪村などを育んだ夜半亭宋阿(早野巴人)は、芭蕉門の双璧、其角と嵐雪の高弟の一人で、江戸座点取り俳諧の巨匠の一人であるが、俗化する当時の江戸座俳壇の中にあって、「祗空・巴人は心の芥(あくた)吐き尽して跡すらすらと出でたるこそ泥に染まぬ蓮より潔よし」(『常盤潭北著『今の月日』)と記されているとおり、高邁な精神と、蕪村に教示した「師の句法に泥(なづ)むべからず」の俳諧自在の精神を、終生持ち続けた、すなわち、素堂と同じく、孤高の隠士的な面を多々有する俳人の一人だったのである。

そして、何よりも、夜半亭宋阿(早野巴人)は、乾山が晩年に居を構えていた、下野(栃木県)の佐野と同じ、その下野の北に位置する那須烏山の生まれ(潭北も同じ)、そして、早くから江戸(東京)に出て、そこで、俳諧宗匠となり、何と、享保十二年(一七二七)、五十二歳の時に、何と、当時、六十五歳の乾山の住む京都へと江戸から移住して行くのである。

そして、夜半亭宋阿(早野巴人)は、その乾山の住む京都にあって、京都俳壇の一角を占める「望月宋屋・高井几圭・三宅嘯山」等々の名立たる俳人を育み、後に、蕪村が名跡を継ぐこととなる「夜半亭俳諧」の礎を築くのである。

さらに、その京都在住の夜半亭宋阿(早野巴人)を、再び、江戸へと再帰させた、その人こそ、蕪村の兄弟子の結城の俳人の砂岡雁宕なのである。雁宕は、遠く、奥州の仙台にも、そして、光琳・乾山らが住む京都にも、幅広く交流を有する実業人でもあり、その雁宕の勧めにより、夜半亭宋阿(早野巴人)が、江戸に再帰したのは、元文二年(一七三七)、六十二歳の時で、この時、乾山は七十五歳で、京都より江戸に移住していたのである。

江戸在住時代の、七十五歳以降の乾山(深川・上野・入谷)と、六十二歳以降の宋阿(早野巴人)と二十二歳以降の蕪村(日本橋本石町)との関係は、これらを証しするものは何ら存在しないが、ただ一つ、蕪村が晩年に記した、上記の『新花積』の、その一節は、当時の、乾山と蕪村とを結びつける有力な背景の一つであることは間違いなかろう。

↑

http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko31/bunko31_a0600/bunko31_a0600_p0018.jpg

↓

蕪村著・呉春挿絵『新花摘』(左「常盤潭北像」、右「宰町・蕪村」像)

この左側の人物を、江戸在住時代の、「京兆逸民」の号を名乗る晩年の「尾形乾山」、そして、右側の人物を、次の、「大阪・京都」からの「逸民」たる「若き日の蕪村」と解すると、当時の、「乾山と蕪村」との関係の一端が見えて来る。

「蕪村は父祖の家産を破敗(ははい)し、身を洒々落洛(しゃしゃらくらく)の域に置きて、神仏聖賢の教えに遠ざかり、名を沽(う)りて俗を引く逸民なり」(『嗚呼俟草(おこたりぐさ)・田宮仲宣著』)