「鶴下絵三十六歌仙和歌巻(光悦書・宗達画)」周辺(その三) [光悦・宗達・素庵]

その三 「序」(その三)

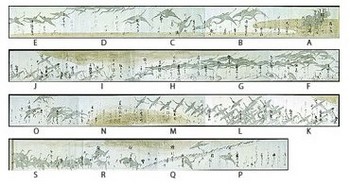

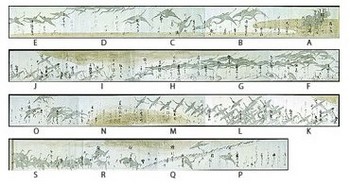

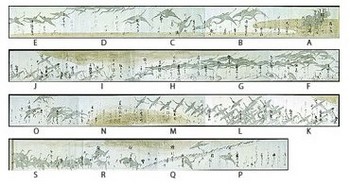

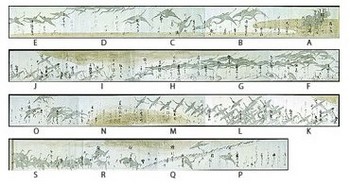

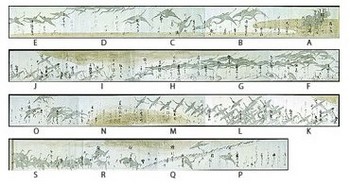

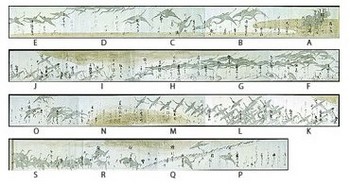

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻、別称『鶴図下絵和歌巻』」(絵・俵屋宗達筆 書・本阿弥光悦筆 紙本著色・34.0×1356.0cm・江戸時代(17世紀)・ 重要文化財・A甲364・京都国立博物館蔵)

https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kinsei/item02.html

【 室町時代、摂関家の近衛尚道(関白太政大臣、歌人、能書家)は、俊成が三首ずつ選出した本(俊成本)に、さらに尚道好みの一首を加えて歌仙歌合をつくった。尚道通補『三十六人歌合』(尚道増補本と略称)と呼ばれる。

天理図書館の尚通増補本の奥書には、「右歌仙哥尤号秀悦/之歌三首筒俊成卿被注/置了奥一首者近衛殿尚通公/被書加訖(右歌仙の哥、尤も秀逸と号するの歌、三首ずつ俊成卿注し置かれ了(おわ)んぬ。奥一首は近衛殿尚通公書き加へられ訖(おわ)んぬ。)とある。

その天理図書館本では、一六人は各四首、二〇人は各三首が選歌されている。合計一二四首。尚道増補本の歌仙一六人の増補歌は、僧正遍照の代表歌「天津風」以外、すべて公任選『三十六人撰』のなかから選ばれている。尚通増補本は、俊成本に公任本所収の歌を追増補した秀歌撰で、後世、書写の過程で、脱落や増補が加わり、いくつかの異本が生じたものと考えられる。(中略)

『鶴下絵和歌巻』の和歌本文は、尚通増補本の歌から各一首を選んで揮毫したものだ。揮毫者は染筆にあたって、この尚通増補本をもとに自身の好みの一首歌仙本の「手控え」をつくったと考えられる。(中略)

『鶴下絵和歌巻』は、最初に左方の歌人一八名、ついで右方の歌人一八名の歌一首ずつを書き連ねている。その結審は公任本にならう。『鶴下絵和歌巻』の和歌本文は、大きな失敗を二つ犯している。すなわち(五番左)素性法師と(六番左)猿丸大夫の順番を間違えて揮毫したことだ。これでは、三六人の歌合は成立しない。なぜなら、歌合の番いはすでに決定しているからだ。また、(一八番右)中務の和歌を揮毫し終えて、(一一番右)源重之と(一二番右)源信明朝臣の歌を書き漏らしたことに気づき、最後に、(一〇右)大中臣頼基と(一三番)源順の歌のあいだに、その二首を本紙上部に細字で書き入れたことだ。

和歌本文中にも、「見せ消ち(元の字を読めるままにし、且つ抹消していることを示す消し方)」による訂正箇所が数か所見られる。たとえば、徽子女王の歌は、最初「ぬる夢にうつゝのうさもわすられて おもひわするゝほどぞはかなき」と書き、誤りに気づき、「わするゝ」の左側に抹消点を打ち、「なくさむ」と右側に傍書し訂正する。写本では、目移りによる誤写・誤字・脱字はつきものだ。ゆえに、「見せ消ち」は許容されている。しかし、調度手本の当該和歌巻では、それはたいへん見苦しいものがある。和歌巻としては、失敗作となる。和歌巻の揮毫者はそのことを無念に思ったであろう。

本揮毫者は、最後の和歌を染筆し終えて、はたして古歌染筆の慣例を破ってまで自身の印を誇らしく捺印しようとするものだろうか。なんの意義があるのか。とうてい捺印できるものではない。先学はそのことをなぜ疑問に思わなかったのだろう。

当初、そこには印章が捺されていなかったと考えるのが自然ではないか。捺印された「光悦」印が光悦の意思や光悦の存在とは関係なく、後世に捺された「後印」(偽印)ではないかと疑った根拠はそこにある。 】(『宗達絵画の解釈学(林進著・慶文舎刊・2016年)』「『三十六歌仙歌合』を探る」「歌人名の表記は『尚通増補本』」)

(周辺メモ)

一 【『鶴下絵和歌巻』の和歌本文は、尚通増補本の歌から各一首を選んで揮毫したものだ。揮毫者は染筆にあたって、この尚通増補本をもとに自身の好みの一首歌仙本の「手控え」をつくったと考えられる。】関連について

公任撰の『三十六人撰』、俊成の『俊成三十六人歌合』については、先の「序(その一)」で触れている。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-02-19

これらは、『王朝秀歌選(樋口芳麻呂校注・岩波文庫)』に収載され、『尚道増補本』についても、その『俊成三十六人歌合』の「解題」で紹介されており、【『鶴下絵和歌巻』の和歌本文(和歌と歌人名)は、この『尚通増補本』に基本的に依拠しているということについて、正面から異を唱える人は少ないのではなかろうか。

しかし、それは『俊成三十六人歌合・尚通増補本』であって、「歌合=『歌の作者を左右に分け、その詠んだ歌を各一首ずつ組み合わせて、判者が批評、優劣を比較して勝負を判定した一種の文学的遊戯。平安初期以来宮廷や貴族の間で流行した。歌競べ。歌結び。』(精選版 日本国語大辞典)」が前提となり、例えば、「佐竹本三十六歌仙(絵巻)」でも「上巻(左方)」と「下巻(右方)」との二巻からなり立っていたというのが原則である。

そして、それは、「序(その一)」で触れたように、次のような「上巻(左方)」(十八人)と「下巻(右方)」(十八人)との番い(組合せ)が基本となっている

(再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-02-19

「「三十六歌仙」とは、一般的には、藤原公任(966-1041)による歌合形式の秀歌撰『三十六人撰』(以下略称「撰」)にもとづく三十六人の歌人を指す。

その歌人は、「柿本人麻呂(上段①)=紀貫之(下段①)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね・上段②)=伊勢(下段②)、大伴家持(上段③)=山部赤人(下段③)、在原業平(上段④)=僧正遍昭(下段④)、素性法師(上段⑤)=紀友則(下段⑤)、猿丸大夫(上段⑥)=小野小町(下段⑥)、藤原兼輔(上段⑦)=藤原朝忠(下段⑦)、藤原敦忠(上段⑧)=藤原高光(下段⑧)、源公忠(上段⑨)=壬生忠岑(下段⑨)、斎宮女御(上段⑩)=大中臣頼基(下段⑩)、藤原敏行(上段⑪)=源重之(下段⑪)、源宗于(むねゆき・上段⑫)=源信明(下段⑫)、藤原清正(きよただ・上段⑬)=源順(下段⑬)、藤原興風(上段⑭)=清原元輔(下段⑭)、坂上是則(上段⑮)=藤原元真(もとざね・下段⑮)、小大君(上段⑯)=藤原仲文(下段⑯)、大中臣能宣(上段⑰)=壬生忠見(下段⑰)、平兼盛(上段⑱)=中務(なかつかさ・下段⑱)」である。

これが、『鶴下絵和歌巻』では、二巻ものでなく一巻もので、当初から「34.0×1356.0cm」の長大な料紙(鶴下絵)に、公任の選んだ「三十六歌仙」を、「歌合」(左方と右方との番い)形式ではく「一首秀歌選」形式で、その三十六人の「歌人名と和歌一首」を揮毫したものという見方が、最も素直な理解のように思われる。その順序を羅列すると次のとおりとなる。

「1人麿→2躬恒→3家持→4業平→5素性→6猿丸→7兼輔→8敦忠→9公忠→10斎宮→11宗于→12敏行→13清正→14興風→15是則→16小大君→17能宣→18兼盛 :19 貫之→20伊勢→21赤人→22遍照→23友則→24小町→25朝忠→26高光→27忠岑→28頼基→29重之→30信明→31順→32元輔→33元真→34仲文→35忠見→36中務」

二 【『鶴下絵和歌巻』は、最初に左方の歌人一八名、ついで右方の歌人一八名の歌一首ずつを書き連ねている。その結審は公任本にならう。『鶴下絵和歌巻』の和歌本文は、大きな失敗を二つ犯している。すなわち(五番左)素性法師と(六番左)猿丸大夫の順番を間違えて揮毫したことだ。これでは、三六人の歌合は成立しない。なぜなら、歌合の番いはすでに決定しているからだ。また、(一八番右)中務の和歌を揮毫し終えて、(一一番右)源重之と(一二番右)源信明朝臣の歌を書き漏らしたことに気づき、最後に、(一〇右)大中臣頼基と(一三番)源順の歌のあいだに、その二首を本紙上部に細字で書き入れたことだ。】関連について

この『鶴下絵和歌巻』を、「歌合」形式ではなく「一首秀歌選」形式と解するならば、「(五番左)素性法師と(六番左)猿丸大夫の順番を間違えて揮毫した」というミスは許容範囲

ということになる。そして、「(一八番右)中務の和歌を揮毫し終えて、(一一番右)源重之と(一二番右)源信明朝臣の歌を書き漏らしたことに気づき、最後に、(一〇右)大中臣頼基と(一三番)源順の歌のあいだに、その二首を本紙上部に細字で書き入れたことだ」ということは、下記のとおり、上部の落下する鶴の箇所に、見事に八行の散らし書きで揮毫したもので、ミスというよりもそれを逆手に取っての妙手として称賛に値するものとの解も可能であろう(これは「O図で後述)。

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻、別称『鶴図下絵和歌巻』」の「O図」

三 【本揮毫者は、最後の和歌を染筆し終えて、はたして古歌染筆の慣例を破ってまで自身の印を誇らしく捺印しようとするものだろうか。なんの意義があるのか。とうてい捺印できるものではない。先学はそのことをなぜ疑問に思わなかったのだろう。当初、そこには印章が捺されていなかったと考えるのが自然ではないか。捺印された「光悦」印が光悦の意思や光悦の存在とは関係なく、後世に捺された「後印」(偽印)ではないかと疑った根拠はそこにある。】関連について

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻、別称『鶴図下絵和歌巻』」の「S図」

ここは大きな問題点を内包しているので、このスタート時点の「序」で触れるというよりも、全体(A図~S図)を通して、そして最終のゴール地点でどのように解すべきものなのかとステップを踏んで行きたい。

ここでは、序(その一)で触れた、昭和四十七年(一九七二)に東京国立博物館創立100年を記念して開催された「創立百年記念特別展 琳派」展の図録『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』に収載されている、次の参考E図を紹介して置きたい。

参考E図 56 金銀泥薄下絵和歌巻(猿書)本阿弥光悦 一巻 畠山記念美術館

紙本墨書 32.5×465.0㎝

【 金銀泥で大胆に薄を描いた巻物に、『新古今集』の中から抄出した和歌を揮毫する。巻末には本文と同筆で「猿書」の署名を加えるが、それが何を意味するものか明らかではない。しかし、本文の筆致はまぎれもなく光悦のもの。とすれば、この”猿”と光悦とは、如何なる関係にあるのだろうか。 】(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』所収「作品56 解説」)

ここに捺されている「光悦」の印と、『鶴下絵和歌巻』の巻末の「光悦」の印とは、同種のもののように解したい。そして、この「猿(申)書」とは、これも、「序」(その一)で触れている『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭編著・2004年)』で、その「字母表」(後述)の「光悦・素庵・黒雪・嵯峨本」で紹介されている、「徳川家康に厚く用いられ、駿府から京に進出して徳川家お抱えの大夫として活躍。のち慶長15(1610)年5月に駿府を出奔して高野山に籠もり、服部慰安斎暮閑を名乗ったがその2年後には帰参して観世左近大夫暮閑と称する」(出典: 朝日日本歴史人物事典)の、その「黒雪」その人の書と解することも出来よう(これらのことに関しては、最終地点のゴールの地点で明らかにされることで、ここでは問題提起にとどめて置きたい)。

(追記一)

「参考E図 56 金銀泥薄下絵和歌巻(猿書)本阿弥光悦 一巻 畠山記念美術館 紙本墨書 32.5×465.0㎝」の解説中、「『新古今集』の中から抄出した和歌を揮毫する」の『新古今集』は『古今集』のミスで、この歌は「年ふればよはひは老いぬしかはあれど花をし見れば物思ひもなし」(藤原良房)の『古今集』の一首である。

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/yosihusa.html

染殿の后のおまへに花瓶(はながめ)に桜の花をささせたまへるを見てよめる

年ふれば齢(よはひ)は老いぬしかはあれど花をし見れば物思ひもなし(古今52)

【通釈】年を重ねたので齢は老いた。そうではあるが、美しい花を見れば、悩みなどありはしない。

【語釈】◇染殿の后 良房の娘、明子(あきらけいこ。828-900)。文徳天皇の女御、清和天皇の母。のち皇太后、太皇太后を称される。

【補記】染殿の后、すなわち娘明子(あきらけいこ)の御前の花瓶に挿した桜を見て詠んだという歌。桜の花は、天皇の母となった娘の隠喩であり、その栄華の隠喩である。

(追記二)『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭編著・2004年)』では、「僧覚盛の歌合形式」を参考としているのだが(P57)、そこでの「三十六歌仙」は次のようなもので、それと『鶴下絵和歌巻』のものとの関連は、次のようになる。

http://www.arc.ritsumei.ac.jp/opengadaiwiki/index.php/三十六歌仙

『鶴下絵和歌巻』と『覚盛本(東洋画題綜覧)』との関連(注一※は「左方」、※※=「右方」、注二=括弧書きの「和歌」は『鶴下絵和歌巻』のもの)

※ほのぼのと明石の浦のあさ霧に島がくれゆく舟をしぞ思ふ 柿本人麿

※※桜散る木の下かぜはさむからで空にしられぬ雪ぞ降りける 紀貫之

(白露の時雨もいたくもる山の下葉残らず色づきにけり)

※いつくとも春の光はわかなくにまだみよし野の山は雪ふる 几河内躬恒

※※三輪の山いかにまち見む年ふとも尋ぬる人もあらじと思へば 伊勢

※春の野にあさる雉の妻こひにおのがありかをそこと知れつゝ 中納言家持

(かささぎの渡せる橋に置く霜の白きを見れば夜ぞ更けにける)

※※和歌の浦にしほみちくればかたをなみ葦べをさして田鶴なきわたる 山辺赤人

(明日からは若菜摘まむと占めし野に昨日も今日も雪は降りつつ)

※世の中にたえてさくらのなかりせば春のこころはのどけからまし 在原業平

(月やあらぬ春や昔の春ならぬ 我が身一つは元の身にして)

※※たらちねはかゝれとてしもぬばたまの我が黒髪はなですやありなむ 僧正遍昭

(末の露本の滴や世の中の遅れ先立つためしなるらむ)

※見渡せばやなぎさくらをこきまぜて都ぞ春のにしきなりける 素性法師

(今来むと言ひしばかりに長月の有明の月を待ち出つるかな)

※※夕ざればさほの河原のかは風に友まどはして千鳥なくなり 紀友則

(東路の小夜の中山なかなかに何しか人を思ひ初めけむ)

※をちこちのたつきもしらぬ山中におぼつかなくも呼子鳥かな 猿丸太夫

※※わびぬればみをうき草のねをたえてさそふ水あらばいなむとぞ思ふ 小野小町

(色見えで移ろふものは世の中の 人の心の花にぞありける)

※みじか夜のふけゆくまゝに高砂のみねの松風ふくかとぞ聞く 中納言兼輔

(みかの原分きて流るる泉川 いつ見きとてか恋しかるらむ)

※たれをかも知る人にせむ高砂の松もむかしの友ならなくに 藤原興風

※※かくばかりへがたく見ゆる世の中にうらやましくもすめる月かな 藤原高光

※ゆきやらで山路くらしつ郭公いま一こゑのきかまほしさに 源公忠朝臣

※※子の日する野辺に小松のなかりせば千代のためしに何をひかまし 壬生忠岑

(春立つと言うばかりにやみよ吉野の山も霞みて今朝は見ゆらむ)

※琴の音にみねの松風かよふらしいづれのをよりしらべそめけむ 斎宮女御

(寝る夢に現(うつつ)の憂さを忘られて思ひ慰む程ぞかなしき)

※※ひとふしに千代をこめたる杖なればつくともつきじ君がよはひは 大中臣頼基

※秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる 藤原敏行

※※風をいたみいはうつ波のおのれのみくだけてものを思ふころかな 源重之

(筑波山端山繁(しげ)山繁けれども 思ひ入るに障らざりけり)

※ときはなる松のみどりも春くればいまひとしほの色まさりけり 源宗于朝臣

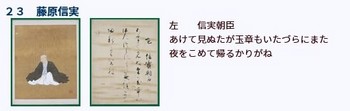

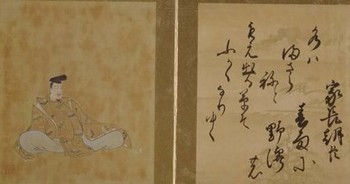

※※恋しさはおなじ心にあらずとも今よひの月を君みざらめや 源信明朝臣

(あたら夜の月と花とを同じくは あはれ知れらむ人に見せばや)

※天つ風ふけゐの浦にすむたづのなどか雲井に帰らざるべき 藤原清正

(子の日しに占めつる野辺の姫小松引かでや千代の蔭を待たまし)

※※水のおもにてる月なみを数ふれば今宵ぞ秋のもなかなりける 源順

※※あふことの絶えてしなくばなかなかに人をも身をも恨みざらまし 中納言朝忠

(万代(よろづよ)の初めと今日を祈り置きて今行末は神ぞ知るらむ)

※伊勢の海ちひろの浜にひろふともここそ何てふかひかあるべき 権中納言敦忠

(身にしみて思ふ心の年経(ふ)れば 遂に色にも出でぬべきかな)

※※秋の野ははぎのにしきをふるさとに鹿の音ながらうつしてしかな 清原元輔

(契りなき互(かたみ)に袖を絞りつつ末の松山波越さじとは)

※みよし野の山のしら雪つもるらしふる里寒くなりまさるなり 坂上是則

※※咲きにけり我が山里の卯の花は垣根にきえぬ雪と見るまで 藤原元真

(あらたまの年を送りて降る雪に 春とも見えぬ今日の空かな)

※岩はしの夜のちぎりもたえぬべし明くるわひしきかつらぎの神 三条院女蔵人左近

※※有明の月の光りをまつほどに我夜のいたく更けにけるかな 藤原仲文

※千年までかぎれる松もけふよりは君がひかれてよろづ代やへむ 大中臣能宣

(御垣守り衛士(ゑじ)のたく火の夜は燃え昼は消えつつ物をこそ思へ)

※※やかずとも草は萌えなむ春日野はたゞ春の日に任せたらなむ 壬生忠見

※くれてゆく秋のかたみにおくものはわがもとゆひの霜にぞありける 平兼盛

※※秋風の吹くにつけてもとはぬかな荻の葉ならば音はしてまし 中務

此の三十六歌仙を画いたものは数々あるが藤原信実筆の絵巻が最も聞えてゐる、もと佐竹侯爵家の秘宝であつたが、今は分割せられて諸家に蔵せらる。此の外

岩佐勝以筆扁額 川越市喜多院所蔵

狩野元信筆 西本願寺飛雲閣蔵

狩野探幽筆 京都妙心寺蔵

狩野探幽筆 下野東照宮蔵

土佐光起筆 同

松花堂筆 近衛公爵家旧蔵

尾形光琳筆 益田孝男蔵

なほ後世、三十六歌仙に擬して種々の三十六歌仙が現はれた。(『東洋画題綜覧』金井紫雲)

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻、別称『鶴図下絵和歌巻』」(絵・俵屋宗達筆 書・本阿弥光悦筆 紙本著色・34.0×1356.0cm・江戸時代(17世紀)・ 重要文化財・A甲364・京都国立博物館蔵)

https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kinsei/item02.html

【 室町時代、摂関家の近衛尚道(関白太政大臣、歌人、能書家)は、俊成が三首ずつ選出した本(俊成本)に、さらに尚道好みの一首を加えて歌仙歌合をつくった。尚道通補『三十六人歌合』(尚道増補本と略称)と呼ばれる。

天理図書館の尚通増補本の奥書には、「右歌仙哥尤号秀悦/之歌三首筒俊成卿被注/置了奥一首者近衛殿尚通公/被書加訖(右歌仙の哥、尤も秀逸と号するの歌、三首ずつ俊成卿注し置かれ了(おわ)んぬ。奥一首は近衛殿尚通公書き加へられ訖(おわ)んぬ。)とある。

その天理図書館本では、一六人は各四首、二〇人は各三首が選歌されている。合計一二四首。尚道増補本の歌仙一六人の増補歌は、僧正遍照の代表歌「天津風」以外、すべて公任選『三十六人撰』のなかから選ばれている。尚通増補本は、俊成本に公任本所収の歌を追増補した秀歌撰で、後世、書写の過程で、脱落や増補が加わり、いくつかの異本が生じたものと考えられる。(中略)

『鶴下絵和歌巻』の和歌本文は、尚通増補本の歌から各一首を選んで揮毫したものだ。揮毫者は染筆にあたって、この尚通増補本をもとに自身の好みの一首歌仙本の「手控え」をつくったと考えられる。(中略)

『鶴下絵和歌巻』は、最初に左方の歌人一八名、ついで右方の歌人一八名の歌一首ずつを書き連ねている。その結審は公任本にならう。『鶴下絵和歌巻』の和歌本文は、大きな失敗を二つ犯している。すなわち(五番左)素性法師と(六番左)猿丸大夫の順番を間違えて揮毫したことだ。これでは、三六人の歌合は成立しない。なぜなら、歌合の番いはすでに決定しているからだ。また、(一八番右)中務の和歌を揮毫し終えて、(一一番右)源重之と(一二番右)源信明朝臣の歌を書き漏らしたことに気づき、最後に、(一〇右)大中臣頼基と(一三番)源順の歌のあいだに、その二首を本紙上部に細字で書き入れたことだ。

和歌本文中にも、「見せ消ち(元の字を読めるままにし、且つ抹消していることを示す消し方)」による訂正箇所が数か所見られる。たとえば、徽子女王の歌は、最初「ぬる夢にうつゝのうさもわすられて おもひわするゝほどぞはかなき」と書き、誤りに気づき、「わするゝ」の左側に抹消点を打ち、「なくさむ」と右側に傍書し訂正する。写本では、目移りによる誤写・誤字・脱字はつきものだ。ゆえに、「見せ消ち」は許容されている。しかし、調度手本の当該和歌巻では、それはたいへん見苦しいものがある。和歌巻としては、失敗作となる。和歌巻の揮毫者はそのことを無念に思ったであろう。

本揮毫者は、最後の和歌を染筆し終えて、はたして古歌染筆の慣例を破ってまで自身の印を誇らしく捺印しようとするものだろうか。なんの意義があるのか。とうてい捺印できるものではない。先学はそのことをなぜ疑問に思わなかったのだろう。

当初、そこには印章が捺されていなかったと考えるのが自然ではないか。捺印された「光悦」印が光悦の意思や光悦の存在とは関係なく、後世に捺された「後印」(偽印)ではないかと疑った根拠はそこにある。 】(『宗達絵画の解釈学(林進著・慶文舎刊・2016年)』「『三十六歌仙歌合』を探る」「歌人名の表記は『尚通増補本』」)

(周辺メモ)

一 【『鶴下絵和歌巻』の和歌本文は、尚通増補本の歌から各一首を選んで揮毫したものだ。揮毫者は染筆にあたって、この尚通増補本をもとに自身の好みの一首歌仙本の「手控え」をつくったと考えられる。】関連について

公任撰の『三十六人撰』、俊成の『俊成三十六人歌合』については、先の「序(その一)」で触れている。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-02-19

これらは、『王朝秀歌選(樋口芳麻呂校注・岩波文庫)』に収載され、『尚道増補本』についても、その『俊成三十六人歌合』の「解題」で紹介されており、【『鶴下絵和歌巻』の和歌本文(和歌と歌人名)は、この『尚通増補本』に基本的に依拠しているということについて、正面から異を唱える人は少ないのではなかろうか。

しかし、それは『俊成三十六人歌合・尚通増補本』であって、「歌合=『歌の作者を左右に分け、その詠んだ歌を各一首ずつ組み合わせて、判者が批評、優劣を比較して勝負を判定した一種の文学的遊戯。平安初期以来宮廷や貴族の間で流行した。歌競べ。歌結び。』(精選版 日本国語大辞典)」が前提となり、例えば、「佐竹本三十六歌仙(絵巻)」でも「上巻(左方)」と「下巻(右方)」との二巻からなり立っていたというのが原則である。

そして、それは、「序(その一)」で触れたように、次のような「上巻(左方)」(十八人)と「下巻(右方)」(十八人)との番い(組合せ)が基本となっている

(再掲)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-02-19

「「三十六歌仙」とは、一般的には、藤原公任(966-1041)による歌合形式の秀歌撰『三十六人撰』(以下略称「撰」)にもとづく三十六人の歌人を指す。

その歌人は、「柿本人麻呂(上段①)=紀貫之(下段①)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね・上段②)=伊勢(下段②)、大伴家持(上段③)=山部赤人(下段③)、在原業平(上段④)=僧正遍昭(下段④)、素性法師(上段⑤)=紀友則(下段⑤)、猿丸大夫(上段⑥)=小野小町(下段⑥)、藤原兼輔(上段⑦)=藤原朝忠(下段⑦)、藤原敦忠(上段⑧)=藤原高光(下段⑧)、源公忠(上段⑨)=壬生忠岑(下段⑨)、斎宮女御(上段⑩)=大中臣頼基(下段⑩)、藤原敏行(上段⑪)=源重之(下段⑪)、源宗于(むねゆき・上段⑫)=源信明(下段⑫)、藤原清正(きよただ・上段⑬)=源順(下段⑬)、藤原興風(上段⑭)=清原元輔(下段⑭)、坂上是則(上段⑮)=藤原元真(もとざね・下段⑮)、小大君(上段⑯)=藤原仲文(下段⑯)、大中臣能宣(上段⑰)=壬生忠見(下段⑰)、平兼盛(上段⑱)=中務(なかつかさ・下段⑱)」である。

これが、『鶴下絵和歌巻』では、二巻ものでなく一巻もので、当初から「34.0×1356.0cm」の長大な料紙(鶴下絵)に、公任の選んだ「三十六歌仙」を、「歌合」(左方と右方との番い)形式ではく「一首秀歌選」形式で、その三十六人の「歌人名と和歌一首」を揮毫したものという見方が、最も素直な理解のように思われる。その順序を羅列すると次のとおりとなる。

「1人麿→2躬恒→3家持→4業平→5素性→6猿丸→7兼輔→8敦忠→9公忠→10斎宮→11宗于→12敏行→13清正→14興風→15是則→16小大君→17能宣→18兼盛 :19 貫之→20伊勢→21赤人→22遍照→23友則→24小町→25朝忠→26高光→27忠岑→28頼基→29重之→30信明→31順→32元輔→33元真→34仲文→35忠見→36中務」

二 【『鶴下絵和歌巻』は、最初に左方の歌人一八名、ついで右方の歌人一八名の歌一首ずつを書き連ねている。その結審は公任本にならう。『鶴下絵和歌巻』の和歌本文は、大きな失敗を二つ犯している。すなわち(五番左)素性法師と(六番左)猿丸大夫の順番を間違えて揮毫したことだ。これでは、三六人の歌合は成立しない。なぜなら、歌合の番いはすでに決定しているからだ。また、(一八番右)中務の和歌を揮毫し終えて、(一一番右)源重之と(一二番右)源信明朝臣の歌を書き漏らしたことに気づき、最後に、(一〇右)大中臣頼基と(一三番)源順の歌のあいだに、その二首を本紙上部に細字で書き入れたことだ。】関連について

この『鶴下絵和歌巻』を、「歌合」形式ではなく「一首秀歌選」形式と解するならば、「(五番左)素性法師と(六番左)猿丸大夫の順番を間違えて揮毫した」というミスは許容範囲

ということになる。そして、「(一八番右)中務の和歌を揮毫し終えて、(一一番右)源重之と(一二番右)源信明朝臣の歌を書き漏らしたことに気づき、最後に、(一〇右)大中臣頼基と(一三番)源順の歌のあいだに、その二首を本紙上部に細字で書き入れたことだ」ということは、下記のとおり、上部の落下する鶴の箇所に、見事に八行の散らし書きで揮毫したもので、ミスというよりもそれを逆手に取っての妙手として称賛に値するものとの解も可能であろう(これは「O図で後述)。

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻、別称『鶴図下絵和歌巻』」の「O図」

三 【本揮毫者は、最後の和歌を染筆し終えて、はたして古歌染筆の慣例を破ってまで自身の印を誇らしく捺印しようとするものだろうか。なんの意義があるのか。とうてい捺印できるものではない。先学はそのことをなぜ疑問に思わなかったのだろう。当初、そこには印章が捺されていなかったと考えるのが自然ではないか。捺印された「光悦」印が光悦の意思や光悦の存在とは関係なく、後世に捺された「後印」(偽印)ではないかと疑った根拠はそこにある。】関連について

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻、別称『鶴図下絵和歌巻』」の「S図」

ここは大きな問題点を内包しているので、このスタート時点の「序」で触れるというよりも、全体(A図~S図)を通して、そして最終のゴール地点でどのように解すべきものなのかとステップを踏んで行きたい。

ここでは、序(その一)で触れた、昭和四十七年(一九七二)に東京国立博物館創立100年を記念して開催された「創立百年記念特別展 琳派」展の図録『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』に収載されている、次の参考E図を紹介して置きたい。

参考E図 56 金銀泥薄下絵和歌巻(猿書)本阿弥光悦 一巻 畠山記念美術館

紙本墨書 32.5×465.0㎝

【 金銀泥で大胆に薄を描いた巻物に、『新古今集』の中から抄出した和歌を揮毫する。巻末には本文と同筆で「猿書」の署名を加えるが、それが何を意味するものか明らかではない。しかし、本文の筆致はまぎれもなく光悦のもの。とすれば、この”猿”と光悦とは、如何なる関係にあるのだろうか。 】(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』所収「作品56 解説」)

ここに捺されている「光悦」の印と、『鶴下絵和歌巻』の巻末の「光悦」の印とは、同種のもののように解したい。そして、この「猿(申)書」とは、これも、「序」(その一)で触れている『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭編著・2004年)』で、その「字母表」(後述)の「光悦・素庵・黒雪・嵯峨本」で紹介されている、「徳川家康に厚く用いられ、駿府から京に進出して徳川家お抱えの大夫として活躍。のち慶長15(1610)年5月に駿府を出奔して高野山に籠もり、服部慰安斎暮閑を名乗ったがその2年後には帰参して観世左近大夫暮閑と称する」(出典: 朝日日本歴史人物事典)の、その「黒雪」その人の書と解することも出来よう(これらのことに関しては、最終地点のゴールの地点で明らかにされることで、ここでは問題提起にとどめて置きたい)。

(追記一)

「参考E図 56 金銀泥薄下絵和歌巻(猿書)本阿弥光悦 一巻 畠山記念美術館 紙本墨書 32.5×465.0㎝」の解説中、「『新古今集』の中から抄出した和歌を揮毫する」の『新古今集』は『古今集』のミスで、この歌は「年ふればよはひは老いぬしかはあれど花をし見れば物思ひもなし」(藤原良房)の『古今集』の一首である。

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/yosihusa.html

染殿の后のおまへに花瓶(はながめ)に桜の花をささせたまへるを見てよめる

年ふれば齢(よはひ)は老いぬしかはあれど花をし見れば物思ひもなし(古今52)

【通釈】年を重ねたので齢は老いた。そうではあるが、美しい花を見れば、悩みなどありはしない。

【語釈】◇染殿の后 良房の娘、明子(あきらけいこ。828-900)。文徳天皇の女御、清和天皇の母。のち皇太后、太皇太后を称される。

【補記】染殿の后、すなわち娘明子(あきらけいこ)の御前の花瓶に挿した桜を見て詠んだという歌。桜の花は、天皇の母となった娘の隠喩であり、その栄華の隠喩である。

(追記二)『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭編著・2004年)』では、「僧覚盛の歌合形式」を参考としているのだが(P57)、そこでの「三十六歌仙」は次のようなもので、それと『鶴下絵和歌巻』のものとの関連は、次のようになる。

http://www.arc.ritsumei.ac.jp/opengadaiwiki/index.php/三十六歌仙

『鶴下絵和歌巻』と『覚盛本(東洋画題綜覧)』との関連(注一※は「左方」、※※=「右方」、注二=括弧書きの「和歌」は『鶴下絵和歌巻』のもの)

※ほのぼのと明石の浦のあさ霧に島がくれゆく舟をしぞ思ふ 柿本人麿

※※桜散る木の下かぜはさむからで空にしられぬ雪ぞ降りける 紀貫之

(白露の時雨もいたくもる山の下葉残らず色づきにけり)

※いつくとも春の光はわかなくにまだみよし野の山は雪ふる 几河内躬恒

※※三輪の山いかにまち見む年ふとも尋ぬる人もあらじと思へば 伊勢

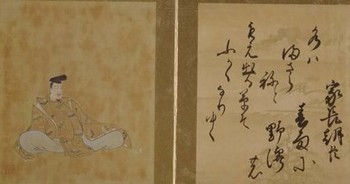

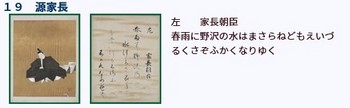

※春の野にあさる雉の妻こひにおのがありかをそこと知れつゝ 中納言家持

(かささぎの渡せる橋に置く霜の白きを見れば夜ぞ更けにける)

※※和歌の浦にしほみちくればかたをなみ葦べをさして田鶴なきわたる 山辺赤人

(明日からは若菜摘まむと占めし野に昨日も今日も雪は降りつつ)

※世の中にたえてさくらのなかりせば春のこころはのどけからまし 在原業平

(月やあらぬ春や昔の春ならぬ 我が身一つは元の身にして)

※※たらちねはかゝれとてしもぬばたまの我が黒髪はなですやありなむ 僧正遍昭

(末の露本の滴や世の中の遅れ先立つためしなるらむ)

※見渡せばやなぎさくらをこきまぜて都ぞ春のにしきなりける 素性法師

(今来むと言ひしばかりに長月の有明の月を待ち出つるかな)

※※夕ざればさほの河原のかは風に友まどはして千鳥なくなり 紀友則

(東路の小夜の中山なかなかに何しか人を思ひ初めけむ)

※をちこちのたつきもしらぬ山中におぼつかなくも呼子鳥かな 猿丸太夫

※※わびぬればみをうき草のねをたえてさそふ水あらばいなむとぞ思ふ 小野小町

(色見えで移ろふものは世の中の 人の心の花にぞありける)

※みじか夜のふけゆくまゝに高砂のみねの松風ふくかとぞ聞く 中納言兼輔

(みかの原分きて流るる泉川 いつ見きとてか恋しかるらむ)

※たれをかも知る人にせむ高砂の松もむかしの友ならなくに 藤原興風

※※かくばかりへがたく見ゆる世の中にうらやましくもすめる月かな 藤原高光

※ゆきやらで山路くらしつ郭公いま一こゑのきかまほしさに 源公忠朝臣

※※子の日する野辺に小松のなかりせば千代のためしに何をひかまし 壬生忠岑

(春立つと言うばかりにやみよ吉野の山も霞みて今朝は見ゆらむ)

※琴の音にみねの松風かよふらしいづれのをよりしらべそめけむ 斎宮女御

(寝る夢に現(うつつ)の憂さを忘られて思ひ慰む程ぞかなしき)

※※ひとふしに千代をこめたる杖なればつくともつきじ君がよはひは 大中臣頼基

※秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞおどろかれぬる 藤原敏行

※※風をいたみいはうつ波のおのれのみくだけてものを思ふころかな 源重之

(筑波山端山繁(しげ)山繁けれども 思ひ入るに障らざりけり)

※ときはなる松のみどりも春くればいまひとしほの色まさりけり 源宗于朝臣

※※恋しさはおなじ心にあらずとも今よひの月を君みざらめや 源信明朝臣

(あたら夜の月と花とを同じくは あはれ知れらむ人に見せばや)

※天つ風ふけゐの浦にすむたづのなどか雲井に帰らざるべき 藤原清正

(子の日しに占めつる野辺の姫小松引かでや千代の蔭を待たまし)

※※水のおもにてる月なみを数ふれば今宵ぞ秋のもなかなりける 源順

※※あふことの絶えてしなくばなかなかに人をも身をも恨みざらまし 中納言朝忠

(万代(よろづよ)の初めと今日を祈り置きて今行末は神ぞ知るらむ)

※伊勢の海ちひろの浜にひろふともここそ何てふかひかあるべき 権中納言敦忠

(身にしみて思ふ心の年経(ふ)れば 遂に色にも出でぬべきかな)

※※秋の野ははぎのにしきをふるさとに鹿の音ながらうつしてしかな 清原元輔

(契りなき互(かたみ)に袖を絞りつつ末の松山波越さじとは)

※みよし野の山のしら雪つもるらしふる里寒くなりまさるなり 坂上是則

※※咲きにけり我が山里の卯の花は垣根にきえぬ雪と見るまで 藤原元真

(あらたまの年を送りて降る雪に 春とも見えぬ今日の空かな)

※岩はしの夜のちぎりもたえぬべし明くるわひしきかつらぎの神 三条院女蔵人左近

※※有明の月の光りをまつほどに我夜のいたく更けにけるかな 藤原仲文

※千年までかぎれる松もけふよりは君がひかれてよろづ代やへむ 大中臣能宣

(御垣守り衛士(ゑじ)のたく火の夜は燃え昼は消えつつ物をこそ思へ)

※※やかずとも草は萌えなむ春日野はたゞ春の日に任せたらなむ 壬生忠見

※くれてゆく秋のかたみにおくものはわがもとゆひの霜にぞありける 平兼盛

※※秋風の吹くにつけてもとはぬかな荻の葉ならば音はしてまし 中務

此の三十六歌仙を画いたものは数々あるが藤原信実筆の絵巻が最も聞えてゐる、もと佐竹侯爵家の秘宝であつたが、今は分割せられて諸家に蔵せらる。此の外

岩佐勝以筆扁額 川越市喜多院所蔵

狩野元信筆 西本願寺飛雲閣蔵

狩野探幽筆 京都妙心寺蔵

狩野探幽筆 下野東照宮蔵

土佐光起筆 同

松花堂筆 近衛公爵家旧蔵

尾形光琳筆 益田孝男蔵

なほ後世、三十六歌仙に擬して種々の三十六歌仙が現はれた。(『東洋画題綜覧』金井紫雲)

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻(光悦書・宗達画)」周辺(その二) [光悦・宗達・素庵]

その二 「序」(その二)

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻、別称『鶴図下絵和歌巻』」(絵・俵屋宗達筆 書・本阿弥光悦筆 紙本著色・34.0×1356.0cm・江戸時代(17世紀)・ 重要文化財・A甲364・京都国立博物館蔵)

https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kinsei/item02.html

【 『鶴下絵和歌巻』の本紙は、厚葉の間似合紙で、表裏両面には厚く白色具引きが施されている。そのため、見た目の想像を裏切る重量感がある。幅三〇・一センチ、長さ一三五六・〇センチになる長巻の和歌巻だが、すべてを展開した状態で見れば、超横長画面の絵画作品である。表紙は原装で、石畳地牡丹丸文金襤、見返しは金箔地だ。保存は良好。

『鶴下絵和歌巻』のように、長い巻物の全巻に、鶴の群れを連続して描ききった作品はこれまでになかった。その斬新な画面構成は、四〇〇年後のいまも新鮮な魅力を放っている。

下絵には金銀泥を用い、巻首の箇所、画面右側下部の此方岸(こちらぎし・画面手前の浜辺)から、巻尾近くの、向こう岸を暗示させるもう一つの岸辺へ、海上高く、鶴の大群が鳴きながら飛び渡る光景が長大に描かれている。開いた嘴から、鶴の鳴き声が聞こえてくるようだ。(中略) 鶴は海を渡り、二つの岸辺の往還を繰り返す。本図には、広大な空間、いのちの輝きが描かれている。

この「潮の満ち引き」のモチーフは、宗達画の重要モチーフであり、『平家納経』化城喩品(けじょうゆほん)の表紙絵・見返絵や宗達筆『松島図屏風』に見ることができる。そのモチーフは、いつまでも変わらぬ状態(常なる状態)はなにもないという無常観を表す。 】

(『宗達絵画の解釈学(林進著・慶文舎刊・2016年)』「モチーフは『潮の満ち引き』」)

ここに出てくる「鶴」・「潮の満ち引き」と『平家納経』化城喩品などの表紙絵・見返絵との関連については、『尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館他主催)』図録の「1-26 光悦謡本(上製本)『俊寛』『殺生石』『千手重衡』『盛久』(四帖)」などで、その関連を見ることが出来る。

参考C図 『尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館他主催)』図録の「1-26 光悦謡本(上製本)『俊寛』『殺生石』『千手重衡』『盛久』(四帖)」の「二帖(左=盛久、右=殺生石)」 彩箋墨刷 各23.9×18.0㎝ 法政大学能楽研究所・法政大学鴻山文庫

【 江戸初期刊行の古活字本で、雲母摺模様を持つ光悦流書体の謡本を「光悦謡本」とよぶ。慶長期に復活された雲母摺模様で表紙を装飾した光悦謡本は、版行謡本史上、最も重要な謡本として、その美術的価値が高く評価されている。光悦謡本には、装幀面や節付の体系の違いなどから、十種類以上に分類されているが、角倉素庵刊行の「嵯峨本」の謡本がこの光悦謡本と同一なのか、光悦謡本の制作に本阿弥光悦がどの程度関与したのか、さらに光悦謡本の刊行の経緯などについては諸説があり、いまだ見解は定まっていない。

この上製本は光悦謡本の中では最も早くに刊行されたものとされており、およそ慶長十年(一六〇五)から十二年(一六〇七)にかけての刊行とみられている。上製本の装幀面の特徴は、雲母模様を表紙にだけ摺り、本文料紙には雲母摺模様や色替り料紙をもたないことで、華麗さでは、特製本や色替り異装本に劣るが、光悦謡本の中でも最も流布した本の一つであったらしく、現在も比較的多くの伝本が残されている。

なお、料紙装飾における雲母摺りは、いわゆる「桃山文化」の終焉とともに幕を閉じるが、雲母摺りの復活とほぼ時期を同じくして普及し始めた冊子本の表紙の空摺り文様は、江戸末期まで広く行われた。(高橋裕次稿) 】(『尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館他主催)』図録の「1-26 光悦謡本(上製本)『俊寛』『殺生石』『千手重衡』『盛久』(四帖)」)

この「鹿と流水」の雲母摺模様の表紙を持つ謡本の「盛久」は、「平家納経」とゆかりの平家の主馬判官「盛久」をシテ(主人公)とする四番目物(五番立て演能の四番目に演ぜられる物)で、そのストリーは次のようなものである。

【観世十郎元雅作。長門本「平家物語」による。源氏に捕えられて鎌倉に送られることになった主馬判官(しゅめのはんがん)盛久は、護送役の土屋三郎に頼んで清水観音を訪れ祈願する。由比ケ浜で処刑されようとしたとき、盛久の手の経の巻物から発する光で太刀持ちは目がくらみ太刀を落とす。この話を耳にした頼朝は盛久を許す。】(『精選版 日本国語大辞典』)

〇 ほのぼのと明石の浦の朝霧に 島隠れ行く舟をしぞ思ふ

(「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」の巻頭首・「撰」一番上段・人麻呂の六首目・「前十五番歌合」十五番の左=人麻呂・『古今・序14と巻第九・羇旅歌409・よみ人知らず』)

〇 和歌の浦に潮満ち来れば潟をなみ 葦辺をさして鶴(たづ)鳴き渡る

(「撰」三番上段・赤人の三首目・「前十五番歌合」十五番の左=赤人・『古今・序14』 )

(「表記は『王朝秀歌選(樋口芳麻呂校注・岩波文庫))』『古今和歌集(窪田章一郎校注・角川ソフィア文庫』に因る。」)

【 『鶴下絵和歌巻』は歌仙名と本文は尚通増補本(注・後述)を用いながら、佐竹本『三十六歌仙』(注・後述)の歌仙の配列にならい、和歌本文を揮毫した。下絵として「州浜の景」「波濤の景」「海を鳴き渡る鶴の群れの景」を描く。そのモチーフは、和歌三神のひとり万葉歌人の山辺赤人の有名な詠歌「和歌の浦に潮満ち来れば潟(かた)をなみ 葦辺をさして鶴(たづ)鳴き渡る」の叙景歌を絵画化したものである。 】(『宗達絵画の解釈学(林進著・慶文舎刊・2016年)』「「『鶴下絵和歌巻』の下絵の主題」)

『宗達絵画の解釈学(林進著・慶文舎刊・2016年)』では、「和歌三神のひとり万葉歌人の山辺赤人の有名な詠歌『和歌の浦に潮満ち来れば潟(かた)をなみ 葦辺をさして鶴(たづ)鳴き渡る』の叙景歌を絵画化したものである」とするのであるが、その叙景歌の「和歌の浦」のイメージだけではなく、「ほのぼのと明石の浦の朝霧に 島隠れ行く舟をしぞ思ふ」(「人麻呂・人丸・よみ人知らず」作)の「明石の浦」そして、「平家納経」の「厳島の浦々」、さらに、平家物語に由来のある能「盛久」の処刑の場の「由比ガ浜」などのイメージをダブらせることも可能であろう。

さらに付け加えるならば、『鶴下絵和歌巻』の巻頭の一首「ほのぼのと明石の浦の朝霧に 島隠れ行く舟をしぞ思ふ」は人麻呂の作ではなく、隠岐の国に流刑になった小野篁(たかむら)作との伝承もあり(『今昔物語』)、承久の乱で敗北し、隠岐に配流された後鳥羽上皇のイメージをも連想させる。

1 みよし野は山もかすみて白雲のふりにし里に春は来にけり(摂政太政大臣=藤原良経『新古今・巻第一・春歌上』=『新古今』はこの歌から始まる)

2 ほのぼのと春こそ空に来にけらし天の香具山かすみたなびく(太上天皇=後鳥羽上皇=『新古今』の巻頭に次ぐ二番目の御製)

899 あまざかる鄙のなが路を漕ぎくれば明石のとよりやまと島見ゆ(人麿=『新古今・巻第十・羇旅歌)

1894 石川や瀬見の小河の清ければ月もながれを尋ねてぞすむ(鴨長明=『新古今・巻第十九・神祇歌』)

参考B図「群鶴蒔絵硯箱」一合「蓋表」(東京国立博物館蔵)

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0048252

この「群鶴蒔絵硯箱」の「「蓋表」は、「群鶴(千羽鶴)と流水(水紋)」の図である。この「流水」は、「『潮の満ち引き』のモチーフは、宗達画の重要モチーフであり、そのモチーフは、いつまでも変わらぬ状態(常なる状態)はなにもないという無常観を表す」(『林・前掲書』)と同一趣旨のものと解することが出来よう。

https://www.aozora.gr.jp/cards/000196/files/975_15935.html

【 行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。(中略)知らず、生れ死ぬる人、いづかたより來りて、いづかたへか去る。又知らず、かりのやどり、誰が爲に心を惱まし、何によりてか目をよろこばしむる。そのあるじとすみかと、無常をあらそひ去るさま、いはゞ朝顏の露にことならず。 】(『方丈記(鴨長明著)』)

『方丈記』の作者、鴨長明は、後鳥羽院に見出された歌人であった。その歌論書の『無名抄(「せみのを川事」)』に、「1894 石川や瀬見の小河の清ければ月もながれを尋ねてぞすむ」が『新古今和歌集』に入集したことに、「この哥(歌)の入りて侍るが、生死の余執(よしゅう=心に残って離れ去ることのない執着)ともなるばかり嬉しく侍るなり」としるしている。また、「ほのぼのと明石の浦の朝霧に島隠れ行く舟をしぞ思ふ」(『古今・序14と巻第九・羇旅歌409・よみ人知らず』)について、その『無名抄(「俊恵歌躰」)』で「是等こそ餘情内に籠り、景気空に浮びて侍れ」と師の俊恵の評を書きとどめている。

899 あまざかる鄙のなが路を漕ぎくれば明石のとよりやまと島見ゆ(人麿=『新古今・巻第十・羇旅歌)

〇 ほのぼのと明石の浦の朝霧に島隠れ行く舟をしぞ思ふ(「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」の巻頭首・「撰」一番上段・人麻呂の六首目・「前十五番歌合」十五番の左=人麻呂・『古今・序14と巻第九・羇旅歌409・よみ人知らず』)

1 みよし野は山もかすみて白雲のふりにし里に春は来にけり(摂政太政大臣=藤原良経『新古今・巻第一・春歌上』=『新古今』はこの歌から始まる)

2 ほのぼのと春こそ空に来にけらし天の香具山かすみたなびく(太上天皇=後鳥羽上皇=『新古今』の巻頭に次ぐ二番目の御製)

この『新古今集(899)』の「あまざかる…」の歌と『古今集(409)』の「ほのぼのと…」の歌とは、同じ「明石の浦」の景気の歌と解せよう。そして、その「やまと(大和)島」の、「みよし野(吉野=「み」は美称の接頭語=大和国の歌枕)」に春が訪れ、そして、その「天の香具山(大和三山の一つ畝傍山=「天」は天から人が降りてきたという伝説に由来する)」は、「ほのぼのと朝焼けの霞がたなびいている」という一連のイメージが彷彿と浮かんでくる。

この『新古今集』の巻頭の一首の作者・藤原(九条)良経は、その「仮名序」を起筆し、さらに、「三十六歌仙絵巻(歌仙絵)」の白眉とされている「佐竹本三十六歌仙絵」の詞書を染筆したとの伝承のある九条家第二代当主で、その書は後京極流と称された書の名手である。

参考D図 重要文化財 指定名称:紙本墨書九条良経消息(道家装束之事)

後京極良経筆 1幅 紙本墨書 33.3×87.5 鎌倉時代・13世紀 東京国立博物館 B-2368

http://www.emuseum.jp/detail/100366/000/000%3Fd_lang%3Dja%26s_lang%3Dja%26word%3D%25E9%2581%2593%25E5%25AE%25B6%26class%3D%26title%3D%26c_e%3D%26region%3D%26era%3D%26cptype%3D%26owner%3D%26pos%3D1%26num%3D3%26mode%3Dsimple%26century%3D

【この書状は、良経(1169~1206)が子息・道家(1193~1252)の元服の儀式に際して着用する装束などの故実について、父・兼実(1149~1207)に質問したもの。それに対して、兼実が書状の余白に返答を書き記している。良経は、道家の昇殿の日取を三日が難しいならば五日でどうかと記し、息子の晴れ姿を待つ父親の心情が表れている。後京極良経は、法性寺流・藤原忠通の孫にあたる。藤原俊成や定家らと交流があり、自身の書は後京極流を生み出した。後京極流は、法性寺流を継承し発展させた流派である。】

そもそも『新古今和歌集』は、後鳥羽上皇による勅撰であり、御自身の御製歌を二番歌にしているが、これは上皇の自信作の一つなのであろう。そして、この「ほのぼのと」の初句は、人麻呂作との伝承のある「ほのぼのと…」歌の、言わば「本歌取り」の一首とも解せよう。

ここで、重要なことは、現存する最古の「佐竹本三十六歌仙」は、「後京極良経」(藤原良経=一一六九~一二〇六)の没する元久三年(一二〇六)に近い頃の成立と推計すると、『新古今集』が成った元久二年(一二〇五)前後に、後鳥羽院上皇が、藤原公任撰『三十六人撰』の三十六人の歌人の「似絵」(大和絵風の肖像画)を、「新三十六人歌合画帖」(「左方帖」十六番目)に登場する「信実朝臣」(藤原信実)に描かせ、その書は後京極良経に染筆させた

という推計も当然に許容されることであろう。

そして、この後鳥羽院は、承久三年(一二二一)七月、承久の乱に敗れて隠岐に配流され、没する凡そ二十年間、『新古今集』の改訂、『後鳥羽院御自歌合』・『遠島歌合』・『時代不同歌合』そして『後鳥羽院御口伝』を編むなど精力的に和歌活動に没頭する。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-12-19

(再掲)

酒井抱一筆「三十六歌仙図屏風」二曲一双 一六四・五×一八〇・〇㎝ ブライスコレクション(心遠館コレクション)→B図(下記のA図(歌仙名入り)と下記のメモ番号に一致

A図(歌人名入り)

http://melonpankuma.hatenablog.com/entry/2018/07/06/200000

(藤原公任撰「三十六歌仙」)・(藤原公任撰「三十六歌仙」右方・左方)・(「百人一首)

のメモ(A図=歌人名・B図番号と一致、「左・右」は「歌合」番号、「百」=『百人一首』)

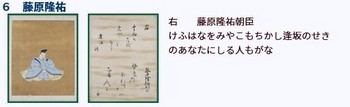

女流歌人(5)

28 伊勢:裳だけなので袖の色数が少ない、右手を顔に 右二 → 百19

15 小野小町:裳唐衣。顔を最も隠しぎみ。額に手を当てる 右六 → 百 9

36 斎宮女御:几帳に隠れる 左一〇

6 小大君:裳唐衣で左向き 左一六

33 中務:裳唐衣で右手に扇、もしくは、顔が下向き 右一八

僧侶(2)

27 僧正遍昭:赤黄色の法衣で右上を向く 右四 → 百12

12 素性法師:画面左向き 左五 → 百21

武官(4)

2 在原業平:青衣で矢を背負い右手を顎 左四 → 百17

19 藤原高光:赤衣で矢を背負う 右八

9 壬生忠岑:黒衣か白衣。片膝付き足裏を見せた背姿 右九 → 百30

34 藤原敏行:黒衣の武官姿、文官姿の時は右手を顔に 左一二→ 百18

翁(5)

7 柿本人麻呂:腕を開き、くつろいだ姿勢で画面左上を向く 左一 →百3

23 山部赤人:目尻に皺。狩衣で画面右を向き両手を膝 右三 →百4

11 猿丸太夫:黒袍か狩衣で画面左向きの横顔 左六 →百5

22 源順:白狩衣か赤袍で画面右向きの横顔 右一三

24 坂上是則:立てた笏を右手で押さえ画面右を振返る 左一五 →百31

文官(20)→ 直衣・狩衣(9)

35 源重之:正面向き。左膝を立て扇を持った左手で頬杖 右一一

30 源信明:左手で頬杖をつき画面右方向に体を横に傾けて思案顔 右一二

5 藤原清正:画面右を振返る 左一三

18 藤原興風:左膝を立て手を顎に。衣冠束帯の時は左向きの横顔 左一四 →百34

17 清原元輔:赤衣もしくは画面右上を見て右手の笏を肩にかつぐ 右一四 →百42

13 藤原元真:太め。右もしくは右上を向いた横顔で萎烏帽子が前に倒れる 右一五

20 藤原仲文:右を向いた横顔で萎烏帽子が後に倒れる 右一六

14 壬生忠見:丸顔、右手に扇 右一七 →百41

8 平兼盛:太め。㉕と比べてより丸顔で体を傾ける 左一八 →百40

文官(20)→ 衣冠束帯(11)

21 紀貫之:立てた笏を左手で押さえる 右一 →百35

4 凡河内躬恒:笏を持つ左手を顎に左膝を立てて振返る 左二 →百29

16 大伴家持:右手に笏を持ち、画面右を振返る 左三 →百 6

32 紀友則:両手を腹の前で組んで目をつぶる 右五 →百33

3 藤原兼輔:右手笏を持ち顔の前に立てる 左七 →百27

31 藤原朝忠:瓜実顔もしくは太めで笏を持つ横顔 右七 →百44

1 藤原敦忠:手をかざして画面右を振返る 左八 →百43

10 源公忠:立てた笏を右手で押さえる 左九

25 大中臣頼基:大きく太めの体。画面右向きで持ち物なし 右一〇

29 源宗于:画面左向きで丸顔 左一一 →百28

18 大中臣能宣:画面左向き。もしくは、笏を両手で構える 左一七 → 百49

ここで、次のこと追記して置きたい。

(追記一)『本阿弥行状記』の「後鳥羽院関連」について(『本阿弥行状記と光悦(正木篤三著)』に因る)

【中巻125段】後鳥羽院の菊一文字のこと(「菊一文字は・・・」)

菊一文字は後鳥羽院勅作、稀なるものにて、甚だ御作の趣御名人なり。これは能神の御神禮などに可致ものなり。適ありても、大名小名方にてもさし科にはしたまはず、甚だおそれあることなり。

【中巻126段】後鳥羽院の遠島御百首のこと(「遠島御百首の・・・」)

遠島御百首の内後鳥羽院遠島御製

我こそは新しまもりよおきの海のあらき浪風心してふけ

家隆卿より島へ参られける。程へて立帰らんとせられければ、波風あらく吹て船の出べき様なければかく御製。

(追記二)参考C図 『尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館他主催)』図録の「1-26 光悦謡本(上製本)『俊寛』『殺生石』『千手重衡』『盛久』(四帖)」・「二帖(左=盛久、右=殺生石)」の「殺生石」関連について

www.tessen.org/dictionary/explain/sessyoseki

【 本作では、鳥羽院を苦しめた玉藻前(妖怪 九尾の狐)の故事が描かれています。

後シテが登場する場面で述べられることによれば、この妖怪は、インドでは班足太子(はんぞくたいし)に命じて千人の王を殺させた塚の神であり、また中国では周王朝の幽王を誑かして国を傾けさせた后 褒姒(ほうじ)であるといい、その妖怪が日本へ渡ってきたのが、この玉藻前であるといいます。能楽の成立した中世の世界観では、天竺(インド)・震旦(中国)・本朝(日本)の三国によってこの世界は構成されていると考えられており、まさしく全世界を股にかけて人々を恐怖に陥れる妖怪として、この玉藻前(九尾の狐)は造形されていると言えましょう。その妖怪の執心が凝り固まった那須野の殺生石も、高僧・玄翁の祈祷によって打ち砕かれることとなります。先端がとがっていない金づちのことを「げんのう(玄能/玄翁)」と言いますが、それは本作で玄翁和尚が巨石を打ち砕いたところから「石を砕くもの」という意味で命名されたものであり、それだけ本作は人口に膾炙したものであったと言えましょう。 】

(追記三)『平家納経』願文見返絵「鹿図」関連について

https://j-art.hix05.com/17sotatsu/sotatsu01.heike.html

(紙本金銀泥 27.5×24.8㎝ 厳島神社 国宝)

【俵屋宗達の作品のうち、年代がはっきりしている最古のものは、慶長七年(1602)に行われた厳島神社所蔵「平家納経」補修作業に参加した際の補作である。平家納経とは、長寛二年(1164)に、平清盛が一門を率いて厳島神社に参拝したした際に奉納した経巻で、願文を添えて三十三巻からなり、各巻とも法華経の経文に金銀泥で描かれた図柄が添えられていた。これの保存状態が悪くなったため、補修作業が行われたわけだが、その作業に宗達も加わったのである。平家納経といえば、重要文化財として認識されていたはずであり、それの補修作業に加わったということは、宗達の技量が世に認められていたことを物語ると考えてよい。この時宗達は、三十歳前後だったと推測される。】

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻、別称『鶴図下絵和歌巻』」(絵・俵屋宗達筆 書・本阿弥光悦筆 紙本著色・34.0×1356.0cm・江戸時代(17世紀)・ 重要文化財・A甲364・京都国立博物館蔵)

https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kinsei/item02.html

【 『鶴下絵和歌巻』の本紙は、厚葉の間似合紙で、表裏両面には厚く白色具引きが施されている。そのため、見た目の想像を裏切る重量感がある。幅三〇・一センチ、長さ一三五六・〇センチになる長巻の和歌巻だが、すべてを展開した状態で見れば、超横長画面の絵画作品である。表紙は原装で、石畳地牡丹丸文金襤、見返しは金箔地だ。保存は良好。

『鶴下絵和歌巻』のように、長い巻物の全巻に、鶴の群れを連続して描ききった作品はこれまでになかった。その斬新な画面構成は、四〇〇年後のいまも新鮮な魅力を放っている。

下絵には金銀泥を用い、巻首の箇所、画面右側下部の此方岸(こちらぎし・画面手前の浜辺)から、巻尾近くの、向こう岸を暗示させるもう一つの岸辺へ、海上高く、鶴の大群が鳴きながら飛び渡る光景が長大に描かれている。開いた嘴から、鶴の鳴き声が聞こえてくるようだ。(中略) 鶴は海を渡り、二つの岸辺の往還を繰り返す。本図には、広大な空間、いのちの輝きが描かれている。

この「潮の満ち引き」のモチーフは、宗達画の重要モチーフであり、『平家納経』化城喩品(けじょうゆほん)の表紙絵・見返絵や宗達筆『松島図屏風』に見ることができる。そのモチーフは、いつまでも変わらぬ状態(常なる状態)はなにもないという無常観を表す。 】

(『宗達絵画の解釈学(林進著・慶文舎刊・2016年)』「モチーフは『潮の満ち引き』」)

ここに出てくる「鶴」・「潮の満ち引き」と『平家納経』化城喩品などの表紙絵・見返絵との関連については、『尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館他主催)』図録の「1-26 光悦謡本(上製本)『俊寛』『殺生石』『千手重衡』『盛久』(四帖)」などで、その関連を見ることが出来る。

参考C図 『尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館他主催)』図録の「1-26 光悦謡本(上製本)『俊寛』『殺生石』『千手重衡』『盛久』(四帖)」の「二帖(左=盛久、右=殺生石)」 彩箋墨刷 各23.9×18.0㎝ 法政大学能楽研究所・法政大学鴻山文庫

【 江戸初期刊行の古活字本で、雲母摺模様を持つ光悦流書体の謡本を「光悦謡本」とよぶ。慶長期に復活された雲母摺模様で表紙を装飾した光悦謡本は、版行謡本史上、最も重要な謡本として、その美術的価値が高く評価されている。光悦謡本には、装幀面や節付の体系の違いなどから、十種類以上に分類されているが、角倉素庵刊行の「嵯峨本」の謡本がこの光悦謡本と同一なのか、光悦謡本の制作に本阿弥光悦がどの程度関与したのか、さらに光悦謡本の刊行の経緯などについては諸説があり、いまだ見解は定まっていない。

この上製本は光悦謡本の中では最も早くに刊行されたものとされており、およそ慶長十年(一六〇五)から十二年(一六〇七)にかけての刊行とみられている。上製本の装幀面の特徴は、雲母模様を表紙にだけ摺り、本文料紙には雲母摺模様や色替り料紙をもたないことで、華麗さでは、特製本や色替り異装本に劣るが、光悦謡本の中でも最も流布した本の一つであったらしく、現在も比較的多くの伝本が残されている。

なお、料紙装飾における雲母摺りは、いわゆる「桃山文化」の終焉とともに幕を閉じるが、雲母摺りの復活とほぼ時期を同じくして普及し始めた冊子本の表紙の空摺り文様は、江戸末期まで広く行われた。(高橋裕次稿) 】(『尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館他主催)』図録の「1-26 光悦謡本(上製本)『俊寛』『殺生石』『千手重衡』『盛久』(四帖)」)

この「鹿と流水」の雲母摺模様の表紙を持つ謡本の「盛久」は、「平家納経」とゆかりの平家の主馬判官「盛久」をシテ(主人公)とする四番目物(五番立て演能の四番目に演ぜられる物)で、そのストリーは次のようなものである。

【観世十郎元雅作。長門本「平家物語」による。源氏に捕えられて鎌倉に送られることになった主馬判官(しゅめのはんがん)盛久は、護送役の土屋三郎に頼んで清水観音を訪れ祈願する。由比ケ浜で処刑されようとしたとき、盛久の手の経の巻物から発する光で太刀持ちは目がくらみ太刀を落とす。この話を耳にした頼朝は盛久を許す。】(『精選版 日本国語大辞典』)

〇 ほのぼのと明石の浦の朝霧に 島隠れ行く舟をしぞ思ふ

(「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」の巻頭首・「撰」一番上段・人麻呂の六首目・「前十五番歌合」十五番の左=人麻呂・『古今・序14と巻第九・羇旅歌409・よみ人知らず』)

〇 和歌の浦に潮満ち来れば潟をなみ 葦辺をさして鶴(たづ)鳴き渡る

(「撰」三番上段・赤人の三首目・「前十五番歌合」十五番の左=赤人・『古今・序14』 )

(「表記は『王朝秀歌選(樋口芳麻呂校注・岩波文庫))』『古今和歌集(窪田章一郎校注・角川ソフィア文庫』に因る。」)

【 『鶴下絵和歌巻』は歌仙名と本文は尚通増補本(注・後述)を用いながら、佐竹本『三十六歌仙』(注・後述)の歌仙の配列にならい、和歌本文を揮毫した。下絵として「州浜の景」「波濤の景」「海を鳴き渡る鶴の群れの景」を描く。そのモチーフは、和歌三神のひとり万葉歌人の山辺赤人の有名な詠歌「和歌の浦に潮満ち来れば潟(かた)をなみ 葦辺をさして鶴(たづ)鳴き渡る」の叙景歌を絵画化したものである。 】(『宗達絵画の解釈学(林進著・慶文舎刊・2016年)』「「『鶴下絵和歌巻』の下絵の主題」)

『宗達絵画の解釈学(林進著・慶文舎刊・2016年)』では、「和歌三神のひとり万葉歌人の山辺赤人の有名な詠歌『和歌の浦に潮満ち来れば潟(かた)をなみ 葦辺をさして鶴(たづ)鳴き渡る』の叙景歌を絵画化したものである」とするのであるが、その叙景歌の「和歌の浦」のイメージだけではなく、「ほのぼのと明石の浦の朝霧に 島隠れ行く舟をしぞ思ふ」(「人麻呂・人丸・よみ人知らず」作)の「明石の浦」そして、「平家納経」の「厳島の浦々」、さらに、平家物語に由来のある能「盛久」の処刑の場の「由比ガ浜」などのイメージをダブらせることも可能であろう。

さらに付け加えるならば、『鶴下絵和歌巻』の巻頭の一首「ほのぼのと明石の浦の朝霧に 島隠れ行く舟をしぞ思ふ」は人麻呂の作ではなく、隠岐の国に流刑になった小野篁(たかむら)作との伝承もあり(『今昔物語』)、承久の乱で敗北し、隠岐に配流された後鳥羽上皇のイメージをも連想させる。

1 みよし野は山もかすみて白雲のふりにし里に春は来にけり(摂政太政大臣=藤原良経『新古今・巻第一・春歌上』=『新古今』はこの歌から始まる)

2 ほのぼのと春こそ空に来にけらし天の香具山かすみたなびく(太上天皇=後鳥羽上皇=『新古今』の巻頭に次ぐ二番目の御製)

899 あまざかる鄙のなが路を漕ぎくれば明石のとよりやまと島見ゆ(人麿=『新古今・巻第十・羇旅歌)

1894 石川や瀬見の小河の清ければ月もながれを尋ねてぞすむ(鴨長明=『新古今・巻第十九・神祇歌』)

参考B図「群鶴蒔絵硯箱」一合「蓋表」(東京国立博物館蔵)

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0048252

この「群鶴蒔絵硯箱」の「「蓋表」は、「群鶴(千羽鶴)と流水(水紋)」の図である。この「流水」は、「『潮の満ち引き』のモチーフは、宗達画の重要モチーフであり、そのモチーフは、いつまでも変わらぬ状態(常なる状態)はなにもないという無常観を表す」(『林・前掲書』)と同一趣旨のものと解することが出来よう。

https://www.aozora.gr.jp/cards/000196/files/975_15935.html

【 行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし。世の中にある人とすみかと、またかくの如し。(中略)知らず、生れ死ぬる人、いづかたより來りて、いづかたへか去る。又知らず、かりのやどり、誰が爲に心を惱まし、何によりてか目をよろこばしむる。そのあるじとすみかと、無常をあらそひ去るさま、いはゞ朝顏の露にことならず。 】(『方丈記(鴨長明著)』)

『方丈記』の作者、鴨長明は、後鳥羽院に見出された歌人であった。その歌論書の『無名抄(「せみのを川事」)』に、「1894 石川や瀬見の小河の清ければ月もながれを尋ねてぞすむ」が『新古今和歌集』に入集したことに、「この哥(歌)の入りて侍るが、生死の余執(よしゅう=心に残って離れ去ることのない執着)ともなるばかり嬉しく侍るなり」としるしている。また、「ほのぼのと明石の浦の朝霧に島隠れ行く舟をしぞ思ふ」(『古今・序14と巻第九・羇旅歌409・よみ人知らず』)について、その『無名抄(「俊恵歌躰」)』で「是等こそ餘情内に籠り、景気空に浮びて侍れ」と師の俊恵の評を書きとどめている。

899 あまざかる鄙のなが路を漕ぎくれば明石のとよりやまと島見ゆ(人麿=『新古今・巻第十・羇旅歌)

〇 ほのぼのと明石の浦の朝霧に島隠れ行く舟をしぞ思ふ(「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」の巻頭首・「撰」一番上段・人麻呂の六首目・「前十五番歌合」十五番の左=人麻呂・『古今・序14と巻第九・羇旅歌409・よみ人知らず』)

1 みよし野は山もかすみて白雲のふりにし里に春は来にけり(摂政太政大臣=藤原良経『新古今・巻第一・春歌上』=『新古今』はこの歌から始まる)

2 ほのぼのと春こそ空に来にけらし天の香具山かすみたなびく(太上天皇=後鳥羽上皇=『新古今』の巻頭に次ぐ二番目の御製)

この『新古今集(899)』の「あまざかる…」の歌と『古今集(409)』の「ほのぼのと…」の歌とは、同じ「明石の浦」の景気の歌と解せよう。そして、その「やまと(大和)島」の、「みよし野(吉野=「み」は美称の接頭語=大和国の歌枕)」に春が訪れ、そして、その「天の香具山(大和三山の一つ畝傍山=「天」は天から人が降りてきたという伝説に由来する)」は、「ほのぼのと朝焼けの霞がたなびいている」という一連のイメージが彷彿と浮かんでくる。

この『新古今集』の巻頭の一首の作者・藤原(九条)良経は、その「仮名序」を起筆し、さらに、「三十六歌仙絵巻(歌仙絵)」の白眉とされている「佐竹本三十六歌仙絵」の詞書を染筆したとの伝承のある九条家第二代当主で、その書は後京極流と称された書の名手である。

参考D図 重要文化財 指定名称:紙本墨書九条良経消息(道家装束之事)

後京極良経筆 1幅 紙本墨書 33.3×87.5 鎌倉時代・13世紀 東京国立博物館 B-2368

http://www.emuseum.jp/detail/100366/000/000%3Fd_lang%3Dja%26s_lang%3Dja%26word%3D%25E9%2581%2593%25E5%25AE%25B6%26class%3D%26title%3D%26c_e%3D%26region%3D%26era%3D%26cptype%3D%26owner%3D%26pos%3D1%26num%3D3%26mode%3Dsimple%26century%3D

【この書状は、良経(1169~1206)が子息・道家(1193~1252)の元服の儀式に際して着用する装束などの故実について、父・兼実(1149~1207)に質問したもの。それに対して、兼実が書状の余白に返答を書き記している。良経は、道家の昇殿の日取を三日が難しいならば五日でどうかと記し、息子の晴れ姿を待つ父親の心情が表れている。後京極良経は、法性寺流・藤原忠通の孫にあたる。藤原俊成や定家らと交流があり、自身の書は後京極流を生み出した。後京極流は、法性寺流を継承し発展させた流派である。】

そもそも『新古今和歌集』は、後鳥羽上皇による勅撰であり、御自身の御製歌を二番歌にしているが、これは上皇の自信作の一つなのであろう。そして、この「ほのぼのと」の初句は、人麻呂作との伝承のある「ほのぼのと…」歌の、言わば「本歌取り」の一首とも解せよう。

ここで、重要なことは、現存する最古の「佐竹本三十六歌仙」は、「後京極良経」(藤原良経=一一六九~一二〇六)の没する元久三年(一二〇六)に近い頃の成立と推計すると、『新古今集』が成った元久二年(一二〇五)前後に、後鳥羽院上皇が、藤原公任撰『三十六人撰』の三十六人の歌人の「似絵」(大和絵風の肖像画)を、「新三十六人歌合画帖」(「左方帖」十六番目)に登場する「信実朝臣」(藤原信実)に描かせ、その書は後京極良経に染筆させた

という推計も当然に許容されることであろう。

そして、この後鳥羽院は、承久三年(一二二一)七月、承久の乱に敗れて隠岐に配流され、没する凡そ二十年間、『新古今集』の改訂、『後鳥羽院御自歌合』・『遠島歌合』・『時代不同歌合』そして『後鳥羽院御口伝』を編むなど精力的に和歌活動に没頭する。

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-12-19

(再掲)

酒井抱一筆「三十六歌仙図屏風」二曲一双 一六四・五×一八〇・〇㎝ ブライスコレクション(心遠館コレクション)→B図(下記のA図(歌仙名入り)と下記のメモ番号に一致

A図(歌人名入り)

http://melonpankuma.hatenablog.com/entry/2018/07/06/200000

(藤原公任撰「三十六歌仙」)・(藤原公任撰「三十六歌仙」右方・左方)・(「百人一首)

のメモ(A図=歌人名・B図番号と一致、「左・右」は「歌合」番号、「百」=『百人一首』)

女流歌人(5)

28 伊勢:裳だけなので袖の色数が少ない、右手を顔に 右二 → 百19

15 小野小町:裳唐衣。顔を最も隠しぎみ。額に手を当てる 右六 → 百 9

36 斎宮女御:几帳に隠れる 左一〇

6 小大君:裳唐衣で左向き 左一六

33 中務:裳唐衣で右手に扇、もしくは、顔が下向き 右一八

僧侶(2)

27 僧正遍昭:赤黄色の法衣で右上を向く 右四 → 百12

12 素性法師:画面左向き 左五 → 百21

武官(4)

2 在原業平:青衣で矢を背負い右手を顎 左四 → 百17

19 藤原高光:赤衣で矢を背負う 右八

9 壬生忠岑:黒衣か白衣。片膝付き足裏を見せた背姿 右九 → 百30

34 藤原敏行:黒衣の武官姿、文官姿の時は右手を顔に 左一二→ 百18

翁(5)

7 柿本人麻呂:腕を開き、くつろいだ姿勢で画面左上を向く 左一 →百3

23 山部赤人:目尻に皺。狩衣で画面右を向き両手を膝 右三 →百4

11 猿丸太夫:黒袍か狩衣で画面左向きの横顔 左六 →百5

22 源順:白狩衣か赤袍で画面右向きの横顔 右一三

24 坂上是則:立てた笏を右手で押さえ画面右を振返る 左一五 →百31

文官(20)→ 直衣・狩衣(9)

35 源重之:正面向き。左膝を立て扇を持った左手で頬杖 右一一

30 源信明:左手で頬杖をつき画面右方向に体を横に傾けて思案顔 右一二

5 藤原清正:画面右を振返る 左一三

18 藤原興風:左膝を立て手を顎に。衣冠束帯の時は左向きの横顔 左一四 →百34

17 清原元輔:赤衣もしくは画面右上を見て右手の笏を肩にかつぐ 右一四 →百42

13 藤原元真:太め。右もしくは右上を向いた横顔で萎烏帽子が前に倒れる 右一五

20 藤原仲文:右を向いた横顔で萎烏帽子が後に倒れる 右一六

14 壬生忠見:丸顔、右手に扇 右一七 →百41

8 平兼盛:太め。㉕と比べてより丸顔で体を傾ける 左一八 →百40

文官(20)→ 衣冠束帯(11)

21 紀貫之:立てた笏を左手で押さえる 右一 →百35

4 凡河内躬恒:笏を持つ左手を顎に左膝を立てて振返る 左二 →百29

16 大伴家持:右手に笏を持ち、画面右を振返る 左三 →百 6

32 紀友則:両手を腹の前で組んで目をつぶる 右五 →百33

3 藤原兼輔:右手笏を持ち顔の前に立てる 左七 →百27

31 藤原朝忠:瓜実顔もしくは太めで笏を持つ横顔 右七 →百44

1 藤原敦忠:手をかざして画面右を振返る 左八 →百43

10 源公忠:立てた笏を右手で押さえる 左九

25 大中臣頼基:大きく太めの体。画面右向きで持ち物なし 右一〇

29 源宗于:画面左向きで丸顔 左一一 →百28

18 大中臣能宣:画面左向き。もしくは、笏を両手で構える 左一七 → 百49

ここで、次のこと追記して置きたい。

(追記一)『本阿弥行状記』の「後鳥羽院関連」について(『本阿弥行状記と光悦(正木篤三著)』に因る)

【中巻125段】後鳥羽院の菊一文字のこと(「菊一文字は・・・」)

菊一文字は後鳥羽院勅作、稀なるものにて、甚だ御作の趣御名人なり。これは能神の御神禮などに可致ものなり。適ありても、大名小名方にてもさし科にはしたまはず、甚だおそれあることなり。

【中巻126段】後鳥羽院の遠島御百首のこと(「遠島御百首の・・・」)

遠島御百首の内後鳥羽院遠島御製

我こそは新しまもりよおきの海のあらき浪風心してふけ

家隆卿より島へ参られける。程へて立帰らんとせられければ、波風あらく吹て船の出べき様なければかく御製。

(追記二)参考C図 『尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館他主催)』図録の「1-26 光悦謡本(上製本)『俊寛』『殺生石』『千手重衡』『盛久』(四帖)」・「二帖(左=盛久、右=殺生石)」の「殺生石」関連について

www.tessen.org/dictionary/explain/sessyoseki

【 本作では、鳥羽院を苦しめた玉藻前(妖怪 九尾の狐)の故事が描かれています。

後シテが登場する場面で述べられることによれば、この妖怪は、インドでは班足太子(はんぞくたいし)に命じて千人の王を殺させた塚の神であり、また中国では周王朝の幽王を誑かして国を傾けさせた后 褒姒(ほうじ)であるといい、その妖怪が日本へ渡ってきたのが、この玉藻前であるといいます。能楽の成立した中世の世界観では、天竺(インド)・震旦(中国)・本朝(日本)の三国によってこの世界は構成されていると考えられており、まさしく全世界を股にかけて人々を恐怖に陥れる妖怪として、この玉藻前(九尾の狐)は造形されていると言えましょう。その妖怪の執心が凝り固まった那須野の殺生石も、高僧・玄翁の祈祷によって打ち砕かれることとなります。先端がとがっていない金づちのことを「げんのう(玄能/玄翁)」と言いますが、それは本作で玄翁和尚が巨石を打ち砕いたところから「石を砕くもの」という意味で命名されたものであり、それだけ本作は人口に膾炙したものであったと言えましょう。 】

(追記三)『平家納経』願文見返絵「鹿図」関連について

https://j-art.hix05.com/17sotatsu/sotatsu01.heike.html

(紙本金銀泥 27.5×24.8㎝ 厳島神社 国宝)

【俵屋宗達の作品のうち、年代がはっきりしている最古のものは、慶長七年(1602)に行われた厳島神社所蔵「平家納経」補修作業に参加した際の補作である。平家納経とは、長寛二年(1164)に、平清盛が一門を率いて厳島神社に参拝したした際に奉納した経巻で、願文を添えて三十三巻からなり、各巻とも法華経の経文に金銀泥で描かれた図柄が添えられていた。これの保存状態が悪くなったため、補修作業が行われたわけだが、その作業に宗達も加わったのである。平家納経といえば、重要文化財として認識されていたはずであり、それの補修作業に加わったということは、宗達の技量が世に認められていたことを物語ると考えてよい。この時宗達は、三十歳前後だったと推測される。】

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻(光悦書・宗達画)」周辺(その一) [光悦・宗達・素庵]

その一 「序」(その一)

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻、別称『鶴図下絵和歌巻』」(絵・俵屋宗達筆 書・本阿弥光悦筆 紙本著色・34.0×1356.0cm・江戸時代(17世紀)・ 重要文化財・A甲364・京都国立博物館蔵)

https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kinsei/item02.html

【本阿弥光悦の書蹟の代表作ということでも従来から著名な1巻。装飾芸術家としての俵屋宗達(活躍期、1602−1635)の真骨頂がみごとに発揮された作品である。描かれているモチーフはただ鶴のみに限られる。長大な巻物の冒頭から繰り広げられる鶴の群れは、一様に金と銀の泥で表現される。あるいは飛翔し、あるいは羽を休めて寄りつどう鶴の姿態は、単純そのものの筆使いで捉えられていながら、そのシルエットの美しさは比類がない。料紙装飾という限定された課題のなかで、ぎりぎりまで個性を表出し得た宗達の手腕を見てとることができよう。】

(周辺メモ)

一 「三十六歌仙」とは、一般的には、藤原公任(966-1041)による歌合形式の秀歌撰『三十六人撰』(以下略称「撰」)にもとづく三十六人の歌人を指す。その歌人は、「柿本人麻呂(上段①)=紀貫之(下段①)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね・上段②)=伊勢(下段②)、大伴家持(上段③)=山部赤人(下段③)、在原業平(上段④)=僧正遍昭(下段④)、素性法師(上段⑤)=紀友則(下段⑤)、猿丸大夫(上段⑥)=小野小町(下段⑥)、藤原兼輔(上段⑦)=藤原朝忠(下段⑦)、藤原敦忠(上段⑧)=藤原高光(下段⑧)、源公忠(上段⑨)=壬生忠岑(下段⑨)、斎宮女御(上段⑩)=大中臣頼基(下段⑩)、藤原敏行(上段⑪)=源重之(下段⑪)、源宗于(むねゆき・上段)=源信明(下段)、藤原清正(きよただ・上段)=源順(下段)、藤原興風(上段)=清原元輔(下段)、坂上是則(上段)=藤原元真(もとざね・下段)、小大君(上段)=藤原仲文(下段)、大中臣能宣(上段)=壬生忠見(下段)、平兼盛(上段)=中務(なかつかさ・下段)」である。 この三十六人の歌人のうち、十首六人、三首三十人の、百五十首を選出している。

二 藤原俊成(1114-1204)は、この公任の『三十六人撰』に選入された歌人三十六人について、各三首を選出した歌仙歌合形式の『俊成三十六人歌合』(以下略称「俊」)を編み、そこで公任の『三十六人撰』の歌四十三首は温存し、六十五首は自己の好みにかなう歌に入れ替えをしている。また、この『俊成三十六人歌合』では、公任の『三十六人撰』の上段の歌人は「左」に、その下段の歌人は「右」に配置されている。

三 「鶴下絵三十六歌仙和歌巻(光悦書・宗達画)」では、『俊成三十六人歌合』を基調として、その三十六人の各歌人の三首のうちの一首を選出しているが、歌人(例・柿本人麻呂)によっては、公任の『三十六人撰』から選出されているものがある。これは、下記のアドレスの「宗達を検証する : 宗達の居住地、及び宗達の社会的基盤について(林進稿)」によると、公任の『三十六人撰』や『俊成三十六人歌合』をテキストとしたのではなく、別の「三十六人歌合」(藤原俊成撰・近衛尚通増補)をテキストにしていると指摘している。

また、その「宗達を検証する : 宗達の居住地、及び宗達の社会的基盤について(林進稿)」では、この「鶴下絵三十六歌仙和歌巻(光悦書・宗達画)」の書は、本阿弥光悦の書ではなく、「角倉素庵」の書であるとの異説を展開している。

http://www.lit.kobe-u.ac.jp/art-history/ronshu/20131.pdf

四 この「宗達を検証する : 宗達の居住地、及び宗達の社会的基盤について(林進稿)」は、『宗達絵画の解釈学(林進著・慶文舎刊・2016年)』のなかで、その全貌の一端を知ることが出来る。

その展開の口火になったものが、『没後三七〇年記念 角倉素庵---光悦・宗達・尾張徳川義直との交友関係の中で(大和文華館<林進>編・2002年)』で、これらに対し、『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭編著・2004年)』で、「最近では、嵯峨本のみならず、これまで光悦と考えられてきた多くの筆跡を素庵にアトリビュート(属性を書き換える)しようとする展覧会も企画された」として、その「アトリビュート」にブレーキを掛けることを意図してものと、その『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭編著・2004年)』を解することも出来よう。

五 その『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭編著・2004年)』の、その末尾の「鼎談 江戸文化をコーディネートした光悦(渡辺憲司・田中優子・河野元昭)」の、この「鼎談」の「鼎」(古代中国で使われた三本足の鉄のかま)が色々な示唆を与えてくれる。その鼎の「三本足」に因んで、「光悦・宗達・素庵」(トリオ)の「鶴図下絵三十六歌仙(光悦・宗達・素庵)周辺」の探索を指向したい。

この『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭編著・2004年)』は、今に続く『光悦 琳派の創始者(河野元昭編・宮帯出版社・2015年)』と『宗達絵画の解釈学(林進著・慶文舎刊・2016年)』と相対立している。

六 ここで、上記の『光悦 琳派の創始者(河野元昭編・宮帯出版社・2015年)』の目次は次のようなものである。

Ⅰ 序論 「光悦私論」(河野元昭稿)

Ⅱ 光悦とその時代

「光悦と日蓮宗」(河内将芳稿)

「近世初頭の京都と光悦村」(河内将芳稿)

「光悦と寛永の文化サロン」(谷端昭夫稿)

「光悦と蒔絵師五十嵐家」(内田篤呉稿)

「光悦と能-能役者との交流」(天野文雄稿)

「光悦と朱屋田中勝介・宗因」(岡佳子稿)

「光悦と茶の湯」(谷端昭夫稿)

Ⅲ 光悦の芸術

「書画の二重奏への道-光悦書・宗達画和歌巻の展開」(玉蟲敏子稿)

「光悦の書」(根本知稿)

「光悦蒔絵」(内田篤呉稿)

「光悦の陶芸(岡佳子稿)

Ⅳ 光悦その後

「フリーアと光悦-光悦茶碗の蒐集」(ルイーズ・A・コート稿)

七 この「目次」の「Ⅱ 光悦とその時代」に「光悦と嵯峨本(光悦と素庵)」の一項目を入れ、そして、この「Ⅲ 光悦の芸術」の「書画の二重奏への道-光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」は、『日本美術のことばと絵((玉蟲敏子著・角川選書・2016年)』を経て、次のステップを期待しての、「和歌・書・画の三重奏の道―光悦・宗達・素庵らの和歌巻の展開」のようなネーミング、言わば「光悦・宗達・素庵」(トリオ)の「鶴図下絵三十六歌仙(光悦・宗達・素庵)周辺」の、そんな周辺探索を指向することとしたい。

八 この「光悦・宗達・素庵」(トリオ)の組み合わせは、小説家(フランス文学者)・辻邦生著『嵯峨野明月記(新潮社・1971)』の「一の声(光悦)」「二の声(宗達)「三の声(素庵)」などが念頭にあることは言うまでもない。

「一の声(光悦)」=私が角倉与一(素庵)から私の書に対する賛辞でみちた手紙を受け取ったのもその頃のことだ。私は与一とはすでに十五年ほど前、角倉了以殿と会った折、一度会っているはずだが、むろんまだ、十二、三の少年だったわけで、直接な面識はほとんどないに等しかった。

「二の声(宗達)」=本阿弥(光悦)は角倉与一(素庵)からおのれ(宗達)の四季花木の料紙を贈られ、和歌集からえらんだ歌をそれに揮毫していて、それが公家や富裕の町衆のあいだで大そうな評判をとったことは、すでにおれのところに聞こえていた。

「三の声(素庵)」=わたしは史記を上梓したあと、観世黒雪(徳川家と親しい能役者・九世観世大夫)の校閲をたのんで、華麗な謡本に熱中していた。その頃は、本阿弥(光悦)がすでに装幀、体裁、版下を引きうけ、細心な指示をあたえていた。史記で用いた雲母摺りの唐草模様を、さらに華やかにするため、表紙の色を変え、題簽をあれこれと工夫した。

九 この辻邦生の『嵯峨野明月記(新潮社・1971)』が刊行された翌年(1972)、東京国立博物館創立100年を記念して、「創立百年記念特別展 琳派」が開催され、その図録が『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』が刊行されている。

この図録(出品目録)には、「1風神雷神図屏風~50伊勢物語色紙」(「宗達」関係)・「51色紙(ベルリン美術館蔵)~104『光流四墨』」(「光悦・素庵・宗達・光広・嵯峨本」関係)・「105菊図屏風~120和歌巻」(「宗雪・相説・宗真」関係)・「121尾形宗謙草書巻~183乾山・芙蓉図扇面」(「宗謙・光琳・乾山」関係)・「184始興・耕作図~205宗理・禊図」(「始興・芦舟・光甫・何帛・芳中・宗理」関係)・「206抱一・夏秋草図屏風~240其一・菖蒲に蛾図」(「抱一・其一」関係)・「241光悦・舟橋蒔絵硯箱~259桜蒔絵螺鈿硯箱」(「光悦・光琳」関係)・「260光悦・黒楽茶碗~305乾山・色絵椿散文向付」(光悦・光甫・光琳・乾山)が収載され、「光悦・宗達・素庵・光琳・乾山・抱一・其一」関連のものとしては、その「琳派展関係略年表」と併せ、未だに、最もスタンダードな図録として、その意義はいささかも色褪せていない。

しかし、ここには、「鶴下絵三十六歌仙和歌巻、別称『鶴図下絵和歌巻』」(絵・俵屋宗達筆 書・本阿弥光悦筆 紙本著色・34.0×1356.0cm・江戸時代(17世紀)・ 重要文化財・A甲364・京都国立博物館蔵)は収載されていない。

この「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」が、陶芸家の文化勲章受章者・荒川豊蔵によって愛知県の旧家で発見されたのは昭和三十五年(一九六〇)の頃で(『宗達絵画の解釈学(林進著・慶文舎刊・2016年)』)、その後、京都国立博物館に寄託され、のち文化庁の所有を経て、京都国立博物館に配置換えされて、昭和五十二年(一九七七)六月に重要文化財に指定されている。

この最初の 図版掲載は、林屋辰三郎ほか編『光悦』(第一法規出版、1964年)においてであるが、「創立百年記念特別展 琳派」が開催された昭和四十七年(一九七二)当時は、未だ展示するには時期尚早の状況であったのかも知れない。しかし、この「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」の先行作品のような下記の小品(参考A図・参考B図)が展示され、その作品解説は、次のとおりである。

参考A図「四季草花下絵和歌短冊帖(千羽鶴)」一帖(山種美術館蔵)

俵屋宗達(絵)・本阿弥光悦(書) 紙本・金銀泥絵・彩色・墨書・短冊・画帖(1冊18枚のうち1枚) 37.6×5.9㎝

https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/248875

【93「短冊帖・本阿弥光悦」一帖(山種美術館蔵)

もと6曲1双の屏風に20枚貼り交ぜであったもので、現在は18枚が短冊帖に改装され、残る2枚は散佚した。金銀泥で描く装飾下絵は、桔梗に薄・波に千羽鶴・団菊・藤・つつじ・萩・朝顔ほかさまざまあり、いずれも構図に工夫が凝らされている。中に、胡粉を引いたものや金銀の砂子を撒いたものも散見する。とくに銀泥で描いた部分は墨付きの都合で、肉眼でも判然としない箇所があるが、その下絵を縫って見え隠れする豊潤な筆致がかえって立体感を生み出している。慶長年間の筆。(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』)の「モノクロ図版」の解説 】

参考B図「群鶴蒔絵硯箱」一合「蓋表」(東京国立博物館蔵)

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0048252

【258 「群鶴蒔絵硯箱」(東京国立博物館蔵)

方形、削面、隅切の被蓋造で、身の左に水滴と硯を嵌め、右に筆置と刀子入を置いた形式は琳派特有のものである。総体を沃懸地に仕立て、蓋表から身の表にかけて、流水に5羽の鶴が飛翔する図を表している。水文は描割で簡単に表わし、その上に厚い鉛板を嵌めこんで鶴を配し、くちばしや脚には銅板を用いている。一見無造作で簡略化した表現のように見えるが、各材料の用法などには充分配慮がゆきとどいた優品の一つである。(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』) )の「モノクロ図版」の解説 】

十 そして、平成二十年(二〇〇八)に開催された「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館他主催)」になると、その図録には、「1-03俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆◎(重要文化財=◎)鶴下絵三十六和歌巻 京都国立博物館」として「P56・P57・P58」の三頁見開きで、この長大な絵巻物(「34.0×1356.0cm」)の全貌が収載されることとなる。

さらに、「1-20本阿弥光悦筆『四季草花下絵新古今集和歌色紙帖』東京・五島美術館」・「1-22観世流謡本『藍染川・慶長十一年観世黒雪奥書』奈良・大和文華館」・「1-26光悦謡謡本(上製本)『盛久』東京・法政大学能楽研究所・法政大学鴻山文庫」などが収載され、

「光悦・宗達・素庵」(トリオ)の「鶴図下絵三十六歌仙(光悦・宗達・素庵)周辺」探索の、その入り口は開放されているような、そんな思いを深くする。

「鶴下絵三十六歌仙和歌巻、別称『鶴図下絵和歌巻』」(絵・俵屋宗達筆 書・本阿弥光悦筆 紙本著色・34.0×1356.0cm・江戸時代(17世紀)・ 重要文化財・A甲364・京都国立博物館蔵)

https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kinsei/item02.html

【本阿弥光悦の書蹟の代表作ということでも従来から著名な1巻。装飾芸術家としての俵屋宗達(活躍期、1602−1635)の真骨頂がみごとに発揮された作品である。描かれているモチーフはただ鶴のみに限られる。長大な巻物の冒頭から繰り広げられる鶴の群れは、一様に金と銀の泥で表現される。あるいは飛翔し、あるいは羽を休めて寄りつどう鶴の姿態は、単純そのものの筆使いで捉えられていながら、そのシルエットの美しさは比類がない。料紙装飾という限定された課題のなかで、ぎりぎりまで個性を表出し得た宗達の手腕を見てとることができよう。】

(周辺メモ)

一 「三十六歌仙」とは、一般的には、藤原公任(966-1041)による歌合形式の秀歌撰『三十六人撰』(以下略称「撰」)にもとづく三十六人の歌人を指す。その歌人は、「柿本人麻呂(上段①)=紀貫之(下段①)、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね・上段②)=伊勢(下段②)、大伴家持(上段③)=山部赤人(下段③)、在原業平(上段④)=僧正遍昭(下段④)、素性法師(上段⑤)=紀友則(下段⑤)、猿丸大夫(上段⑥)=小野小町(下段⑥)、藤原兼輔(上段⑦)=藤原朝忠(下段⑦)、藤原敦忠(上段⑧)=藤原高光(下段⑧)、源公忠(上段⑨)=壬生忠岑(下段⑨)、斎宮女御(上段⑩)=大中臣頼基(下段⑩)、藤原敏行(上段⑪)=源重之(下段⑪)、源宗于(むねゆき・上段)=源信明(下段)、藤原清正(きよただ・上段)=源順(下段)、藤原興風(上段)=清原元輔(下段)、坂上是則(上段)=藤原元真(もとざね・下段)、小大君(上段)=藤原仲文(下段)、大中臣能宣(上段)=壬生忠見(下段)、平兼盛(上段)=中務(なかつかさ・下段)」である。 この三十六人の歌人のうち、十首六人、三首三十人の、百五十首を選出している。

二 藤原俊成(1114-1204)は、この公任の『三十六人撰』に選入された歌人三十六人について、各三首を選出した歌仙歌合形式の『俊成三十六人歌合』(以下略称「俊」)を編み、そこで公任の『三十六人撰』の歌四十三首は温存し、六十五首は自己の好みにかなう歌に入れ替えをしている。また、この『俊成三十六人歌合』では、公任の『三十六人撰』の上段の歌人は「左」に、その下段の歌人は「右」に配置されている。

三 「鶴下絵三十六歌仙和歌巻(光悦書・宗達画)」では、『俊成三十六人歌合』を基調として、その三十六人の各歌人の三首のうちの一首を選出しているが、歌人(例・柿本人麻呂)によっては、公任の『三十六人撰』から選出されているものがある。これは、下記のアドレスの「宗達を検証する : 宗達の居住地、及び宗達の社会的基盤について(林進稿)」によると、公任の『三十六人撰』や『俊成三十六人歌合』をテキストとしたのではなく、別の「三十六人歌合」(藤原俊成撰・近衛尚通増補)をテキストにしていると指摘している。

また、その「宗達を検証する : 宗達の居住地、及び宗達の社会的基盤について(林進稿)」では、この「鶴下絵三十六歌仙和歌巻(光悦書・宗達画)」の書は、本阿弥光悦の書ではなく、「角倉素庵」の書であるとの異説を展開している。

http://www.lit.kobe-u.ac.jp/art-history/ronshu/20131.pdf

四 この「宗達を検証する : 宗達の居住地、及び宗達の社会的基盤について(林進稿)」は、『宗達絵画の解釈学(林進著・慶文舎刊・2016年)』のなかで、その全貌の一端を知ることが出来る。

その展開の口火になったものが、『没後三七〇年記念 角倉素庵---光悦・宗達・尾張徳川義直との交友関係の中で(大和文華館<林進>編・2002年)』で、これらに対し、『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭編著・2004年)』で、「最近では、嵯峨本のみならず、これまで光悦と考えられてきた多くの筆跡を素庵にアトリビュート(属性を書き換える)しようとする展覧会も企画された」として、その「アトリビュート」にブレーキを掛けることを意図してものと、その『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭編著・2004年)』を解することも出来よう。

五 その『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭編著・2004年)』の、その末尾の「鼎談 江戸文化をコーディネートした光悦(渡辺憲司・田中優子・河野元昭)」の、この「鼎談」の「鼎」(古代中国で使われた三本足の鉄のかま)が色々な示唆を与えてくれる。その鼎の「三本足」に因んで、「光悦・宗達・素庵」(トリオ)の「鶴図下絵三十六歌仙(光悦・宗達・素庵)周辺」の探索を指向したい。

この『日本の美術№460 光悦と本阿弥流の人々(河野元昭編著・2004年)』は、今に続く『光悦 琳派の創始者(河野元昭編・宮帯出版社・2015年)』と『宗達絵画の解釈学(林進著・慶文舎刊・2016年)』と相対立している。

六 ここで、上記の『光悦 琳派の創始者(河野元昭編・宮帯出版社・2015年)』の目次は次のようなものである。

Ⅰ 序論 「光悦私論」(河野元昭稿)

Ⅱ 光悦とその時代

「光悦と日蓮宗」(河内将芳稿)

「近世初頭の京都と光悦村」(河内将芳稿)

「光悦と寛永の文化サロン」(谷端昭夫稿)

「光悦と蒔絵師五十嵐家」(内田篤呉稿)

「光悦と能-能役者との交流」(天野文雄稿)

「光悦と朱屋田中勝介・宗因」(岡佳子稿)

「光悦と茶の湯」(谷端昭夫稿)

Ⅲ 光悦の芸術

「書画の二重奏への道-光悦書・宗達画和歌巻の展開」(玉蟲敏子稿)

「光悦の書」(根本知稿)

「光悦蒔絵」(内田篤呉稿)

「光悦の陶芸(岡佳子稿)

Ⅳ 光悦その後

「フリーアと光悦-光悦茶碗の蒐集」(ルイーズ・A・コート稿)

七 この「目次」の「Ⅱ 光悦とその時代」に「光悦と嵯峨本(光悦と素庵)」の一項目を入れ、そして、この「Ⅲ 光悦の芸術」の「書画の二重奏への道-光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」は、『日本美術のことばと絵((玉蟲敏子著・角川選書・2016年)』を経て、次のステップを期待しての、「和歌・書・画の三重奏の道―光悦・宗達・素庵らの和歌巻の展開」のようなネーミング、言わば「光悦・宗達・素庵」(トリオ)の「鶴図下絵三十六歌仙(光悦・宗達・素庵)周辺」の、そんな周辺探索を指向することとしたい。

八 この「光悦・宗達・素庵」(トリオ)の組み合わせは、小説家(フランス文学者)・辻邦生著『嵯峨野明月記(新潮社・1971)』の「一の声(光悦)」「二の声(宗達)「三の声(素庵)」などが念頭にあることは言うまでもない。

「一の声(光悦)」=私が角倉与一(素庵)から私の書に対する賛辞でみちた手紙を受け取ったのもその頃のことだ。私は与一とはすでに十五年ほど前、角倉了以殿と会った折、一度会っているはずだが、むろんまだ、十二、三の少年だったわけで、直接な面識はほとんどないに等しかった。

「二の声(宗達)」=本阿弥(光悦)は角倉与一(素庵)からおのれ(宗達)の四季花木の料紙を贈られ、和歌集からえらんだ歌をそれに揮毫していて、それが公家や富裕の町衆のあいだで大そうな評判をとったことは、すでにおれのところに聞こえていた。

「三の声(素庵)」=わたしは史記を上梓したあと、観世黒雪(徳川家と親しい能役者・九世観世大夫)の校閲をたのんで、華麗な謡本に熱中していた。その頃は、本阿弥(光悦)がすでに装幀、体裁、版下を引きうけ、細心な指示をあたえていた。史記で用いた雲母摺りの唐草模様を、さらに華やかにするため、表紙の色を変え、題簽をあれこれと工夫した。

九 この辻邦生の『嵯峨野明月記(新潮社・1971)』が刊行された翌年(1972)、東京国立博物館創立100年を記念して、「創立百年記念特別展 琳派」が開催され、その図録が『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』が刊行されている。

この図録(出品目録)には、「1風神雷神図屏風~50伊勢物語色紙」(「宗達」関係)・「51色紙(ベルリン美術館蔵)~104『光流四墨』」(「光悦・素庵・宗達・光広・嵯峨本」関係)・「105菊図屏風~120和歌巻」(「宗雪・相説・宗真」関係)・「121尾形宗謙草書巻~183乾山・芙蓉図扇面」(「宗謙・光琳・乾山」関係)・「184始興・耕作図~205宗理・禊図」(「始興・芦舟・光甫・何帛・芳中・宗理」関係)・「206抱一・夏秋草図屏風~240其一・菖蒲に蛾図」(「抱一・其一」関係)・「241光悦・舟橋蒔絵硯箱~259桜蒔絵螺鈿硯箱」(「光悦・光琳」関係)・「260光悦・黒楽茶碗~305乾山・色絵椿散文向付」(光悦・光甫・光琳・乾山)が収載され、「光悦・宗達・素庵・光琳・乾山・抱一・其一」関連のものとしては、その「琳派展関係略年表」と併せ、未だに、最もスタンダードな図録として、その意義はいささかも色褪せていない。

しかし、ここには、「鶴下絵三十六歌仙和歌巻、別称『鶴図下絵和歌巻』」(絵・俵屋宗達筆 書・本阿弥光悦筆 紙本著色・34.0×1356.0cm・江戸時代(17世紀)・ 重要文化財・A甲364・京都国立博物館蔵)は収載されていない。

この「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」が、陶芸家の文化勲章受章者・荒川豊蔵によって愛知県の旧家で発見されたのは昭和三十五年(一九六〇)の頃で(『宗達絵画の解釈学(林進著・慶文舎刊・2016年)』)、その後、京都国立博物館に寄託され、のち文化庁の所有を経て、京都国立博物館に配置換えされて、昭和五十二年(一九七七)六月に重要文化財に指定されている。

この最初の 図版掲載は、林屋辰三郎ほか編『光悦』(第一法規出版、1964年)においてであるが、「創立百年記念特別展 琳派」が開催された昭和四十七年(一九七二)当時は、未だ展示するには時期尚早の状況であったのかも知れない。しかし、この「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」の先行作品のような下記の小品(参考A図・参考B図)が展示され、その作品解説は、次のとおりである。

参考A図「四季草花下絵和歌短冊帖(千羽鶴)」一帖(山種美術館蔵)

俵屋宗達(絵)・本阿弥光悦(書) 紙本・金銀泥絵・彩色・墨書・短冊・画帖(1冊18枚のうち1枚) 37.6×5.9㎝

https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/248875

【93「短冊帖・本阿弥光悦」一帖(山種美術館蔵)

もと6曲1双の屏風に20枚貼り交ぜであったもので、現在は18枚が短冊帖に改装され、残る2枚は散佚した。金銀泥で描く装飾下絵は、桔梗に薄・波に千羽鶴・団菊・藤・つつじ・萩・朝顔ほかさまざまあり、いずれも構図に工夫が凝らされている。中に、胡粉を引いたものや金銀の砂子を撒いたものも散見する。とくに銀泥で描いた部分は墨付きの都合で、肉眼でも判然としない箇所があるが、その下絵を縫って見え隠れする豊潤な筆致がかえって立体感を生み出している。慶長年間の筆。(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』)の「モノクロ図版」の解説 】

参考B図「群鶴蒔絵硯箱」一合「蓋表」(東京国立博物館蔵)

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/E0048252

【258 「群鶴蒔絵硯箱」(東京国立博物館蔵)

方形、削面、隅切の被蓋造で、身の左に水滴と硯を嵌め、右に筆置と刀子入を置いた形式は琳派特有のものである。総体を沃懸地に仕立て、蓋表から身の表にかけて、流水に5羽の鶴が飛翔する図を表している。水文は描割で簡単に表わし、その上に厚い鉛板を嵌めこんで鶴を配し、くちばしや脚には銅板を用いている。一見無造作で簡略化した表現のように見えるが、各材料の用法などには充分配慮がゆきとどいた優品の一つである。(『創立百年記念特別展 琳派(東京国立博物館編・1972年)』) )の「モノクロ図版」の解説 】

十 そして、平成二十年(二〇〇八)に開催された「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館他主催)」になると、その図録には、「1-03俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆◎(重要文化財=◎)鶴下絵三十六和歌巻 京都国立博物館」として「P56・P57・P58」の三頁見開きで、この長大な絵巻物(「34.0×1356.0cm」)の全貌が収載されることとなる。

さらに、「1-20本阿弥光悦筆『四季草花下絵新古今集和歌色紙帖』東京・五島美術館」・「1-22観世流謡本『藍染川・慶長十一年観世黒雪奥書』奈良・大和文華館」・「1-26光悦謡謡本(上製本)『盛久』東京・法政大学能楽研究所・法政大学鴻山文庫」などが収載され、

「光悦・宗達・素庵」(トリオ)の「鶴図下絵三十六歌仙(光悦・宗達・素庵)周辺」探索の、その入り口は開放されているような、そんな思いを深くする。

狩野永納筆「新三十六人歌合画帖」(その十八) [三十六歌仙]

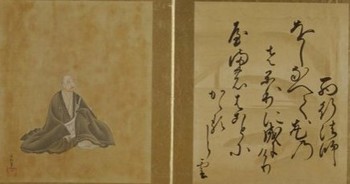

その十八 入道三品釈阿と西行法師

狩野永納筆「新三十六歌仙画帖(入道三品釈阿)」(東京国立博物館蔵)各22.4×19.0

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0056425

狩野永納筆「新三十六歌仙画帖(西行法師)」(東京国立博物館蔵)各22.4×19.0

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0056426

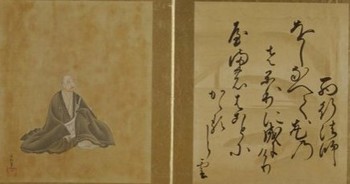

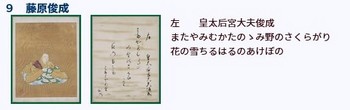

左方十八・皇太后宮大夫俊成

http://www.ikm-art.jp/degitalmuseum/num/001/0010710000.html

又や見むかた野のみのゝ桜がり/はなのゆきちるはるのあけぼの

右方十八・西行法師

http://www.ikm-art.jp/degitalmuseum/num/001/0010711000.html

をしなべて花のさかりになりにけり/やまのはごとにかゝるしらくも

(狩野探幽本)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-01-05

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖(左方十八・皇太后宮大夫俊成」(東京国立博物館蔵)各33.5×26.1

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0009411

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖(左方十八・西行法師」(東京国立博物館蔵)各33.5×26.1

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0009429

(参考)

フェリス女学院大学蔵『新三十六歌仙画帖』

https://www.library.ferris.ac.jp/lib-sin36/sin36list.html

(周辺メモ)

藤原俊成(ふじわらのとしなり(-しゅんぜい)) 永久二年~元久元年(1114-1204) 法号:釈阿 通称:五条三位

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syunzei2.html

藤原道長の系譜を引く御子左(みこひだり)家の出。権中納言俊忠の子。母は藤原敦家女。藤原親忠女(美福門院加賀)との間に成家・定家を、為忠女との間に後白河院京極局を、六条院宣旨との間に八条院坊門局をもうけた。歌人の寂蓮(実の甥)・俊成女(実の孫)は養子である。

「俊頼が後には、釈阿・西行なり。釈阿は、やさしく艶に、心も深く、あはれなるところもありき。殊に愚意に庶幾する姿なり」(後鳥羽院「後鳥羽院御口伝」)。

「聞く人ぞ涙はおつる帰る雁なきて行くなる曙の空」(新古59)

【通釈】聞いている人の方こそ涙はこぼれ落ちるのだ。北へ帰る雁が鳴いて飛んでゆく曙の空よ。

「いくとせの春に心をつくし来ぬあはれと思へみ吉野の花」(新古100)

【通釈】幾年の春に心を尽くして来たのだろう。憐れと思ってくれ、吉野の桜の花よ。

「またや見む交野(かたの)の御野(みの)の桜がり花の雪ちる春の曙」(新古114)

【通釈】再び見ることができるだろうか、こんな光景を。交野の禁野に桜を求めて逍遙していたところ、雪さながら花の散る春の曙に出遭った。

「駒とめてなほ水かはむ山吹の花の露そふ井手の玉川」(新古159)

【通釈】馬を駐めて、さらに水を飲ませよう。山吹の花の露が落ち添う井手の玉川を見るために。

「昔思ふ草の庵(いほり)の夜の雨に涙な添へそ山ほととぎす(新古201)

【通釈】昔を思い出して過ごす草庵の夜――悲しげな鳴き声で、降る雨に涙を添えてくれるな、山時鳥よ。

「雨そそく花橘に風過ぎて山ほととぎす雲に鳴くなり」(新古202)

【通釈】雨の降りそそぐ橘の花に、風が吹いて過ぎる――すると、ほととぎすが雨雲の中で鳴いている。

「我が心いかにせよとて時鳥雲間の月の影に鳴くらむ」(新古210)

【通釈】私の心をどうせよというので、ほととぎすは雲間から漏れ出た月――それだけでも十分あわれ深い月影のもとで鳴くのだろう。

「誰かまた花橘に思ひ出でむ我も昔の人となりなば」(新古238)

【通釈】橘の花の香をかげば、亡き人を懐かしく思い出す――私も死んで過去の人となったならば、誰がまた橘の花に私を思い出してくれることだろうか。

「伏見山松の蔭より見わたせば明くる田の面(も)に秋風ぞ吹く」(新古291)

【通釈】伏見山の松の蔭から見渡すと、明けてゆく田の面に秋風が吹いている。

「水渋(みしぶ)つき植ゑし山田に引板(ひた)はへてまた袖ぬらす秋は来にけり」(新古301)

【通釈】夏、袖に水渋をつけて苗を植えた山田に、今や引板を張り渡して見張りをし、さらに袖を濡らす秋はやって来たのだ。

「たなばたのとわたる舟の梶の葉にいく秋書きつ露の玉づさ」(新古320)

【通釈】七夕の天の川の川門を渡る舟の梶――その梶の葉に、秋が来るたび何度書いたことだろう、葉に置いた露のように果敢ない願い文(ぶみ)を。

「いとかくや袖はしをれし野辺に出でて昔も秋の花は見しかど」(新古341)

【通釈】これほどひどく袖は涙に濡れ萎れたことがあったろうか。野辺に出て、昔も今のように秋の花々を眺めたことはあったけれど。

「心とや紅葉はすらむ立田山松は時雨にぬれぬものかは」(新古527)

【通釈】木々は自分の心から紅葉するのだろうか。立田山――その山の紅葉にまじる松はどうか、時雨に濡れなかっただろうか。そんなはずはないのだ。

「かつ氷りかつはくだくる山川の岩間にむせぶ暁の声」(新古631)

【通釈】氷っては砕け、砕けては氷る山川の水が、岩間に咽ぶような暁の声よ。

「ひとり見る池の氷にすむ月のやがて袖にもうつりぬるかな」(新古640)

【通釈】独り見ていた池の氷にくっきりと照っていた月が、そのまま、涙に濡れた袖にも映ったのであるよ。

「今日はもし君もや訪(と)ふと眺むれどまだ跡もなき庭の雪かな」(新古664)

【通釈】今日はもしやあなたが訪ねて来るかと眺めるけれど、まだ足跡もない庭の雪であるよ。

「雪ふれば嶺の真榊(まさかき)うづもれて月にみがける天の香久山」(新古677)

【通釈】雪が降ると、峰の榊の木々は埋もれてしまって、月光で以て磨いているかのように澄み切った天の香具山よ。

「夏刈りの芦のかり寝もあはれなり玉江の月の明けがたの空」(新古932)

【通釈】夏刈りの芦を刈り敷いての仮寝も興趣の深いものである。玉江に月が残る明け方の空よ。

「立ちかへり又も来てみむ松島や雄島(をじま)の苫屋波に荒らすな」(新古933)

【通釈】再び戻って来て見よう。それまで松島の雄島の苫屋を波に荒れるままにしないでくれ。

「難波人あし火たく屋に宿かりてすずろに袖のしほたるるかな」(新古973)

【通釈】難波人が蘆火を焚く小屋に宿を借りて、わけもなく袖がぐっしょり濡れてしまうことよ。

世の中は憂きふししげし篠原(しのはら)や旅にしあれば妹夢に見ゆ(新古976)

【通釈】篠竹に節が多いように、人生は辛い折節が多い。篠原で旅寝していれば、妻が夢に見えて、また辛くなる。

「うき世には今はあらしの山風にこれや馴れ行くはじめなるらむ」(新古795)

【通釈】辛い現世にはもう留まるまいと思って籠る嵐山の山風に、これが馴れてゆく始めなのだろうか。

「稀にくる夜半も悲しき松風をたえずや苔の下に聞くらむ」(新古796)

【通釈】稀に訪れる夜でも悲しく聴こえる松風を、亡き妻は絶えず墓の下で聞くのだろうか。

「山人の折る袖にほふ菊の露うちはらふにも千代は経ぬべし」(新古719)

【通釈】仙人が花を折り取る、その袖を濡らして香る菊の露――それを打ち払う一瞬にも、千年が経ってしまうだろう。

「君が代は千世ともささじ天(あま)の戸や出づる月日のかぎりなければ」(新古738)

【通釈】大君の御代は、千年とも限って言うまい。天の戸を開いて昇る太陽と月は限りなく在り続けるのだから。

「近江(あふみ)のや坂田の稲をかけ積みて道ある御代の始めにぞ舂(つ)く」(新古753)

【通釈】近江の坂田の稲を積み重ねて掛け、正しい道理の通る御代の最初に舂くのである。

「思ひあまりそなたの空をながむれば霞を分けて春雨ぞふる」(新古1107)

【通釈】思い悩むあまり、あなたの住む方の空を眺めると、霞を分けて春雨が降っている。

逢ふことはかた野の里の笹の庵(いほ)しのに露ちる夜半の床かな(新古1110)

【通釈】あの人に逢うことは難く、交野の里の笹葺きの庵の篠に散る露ではないが、しきりと涙がこぼれる夜の寝床であるよ。

「憂き身をば我だに厭ふいとへただそをだに同じ心と思はむ」(新古1143)

【通釈】辛い境遇のこの身を、自分自身さえ厭うています。あなたもひたすら厭うて下さい、せめてそれだけはあなたと心が一つだと思いましょう。

「よしさらば後の世とだに頼めおけつらさに堪へぬ身ともこそなれ」(新古1232)

【通釈】仕方ない、それなら、せめて来世だけでも約束して下さい。我が身は貴女のつらい仕打ちに堪えられず死んでしまいますから。

「あはれなりうたた寝にのみ見し夢の長き思ひに結ぼほれなむ」(新古1389)

【通釈】はかないことである。転た寝に見ただけの短い夢のような逢瀬が、長い恋となって私は鬱屈した思いを抱き続けるのだろう。

「思ひわび見し面影はさておきて恋せざりけむ折ぞ恋しき」(新古1394)

【通釈】歎き悲しむ今は、逢瀬の時に見た面影はさておいて、あの人をまだ恋していなかった頃のことが慕わしく思われるのである。

「五月雨は真屋の軒端の雨(あま)そそぎあまりなるまでぬるる袖かな」(新古1492)

【通釈】五月雨は、真屋の軒端から落ちる雨垂れが余りひどいように、ひどく涙に濡れる袖であるよ。

「嵐吹く峯の紅葉の日にそへてもろくなりゆく我が涙かな」(新古1803)

【通釈】嵐が吹き荒れる峰の紅葉が日に日に脆くなってゆくように、感じやすくなり、こぼれやすくなってゆく我が涙であるよ。

「杣山(そまやま)や梢におもる雪折れにたへぬ歎きの身をくだくらむ」(新古1582)

【通釈】杣山の木々の梢に雪が重く積もって枝が折れる――そのように、耐えられない嘆きが積もって我が身を砕くのであろう。

「暁とつげの枕をそばだてて聞くも悲しき鐘の音かな」(新古1809)

【通釈】暁であると告げるのを、黄楊の枕をそばだてて聞いていると、何とも悲しい鐘の音であるよ。

「いかにせむ賤(しづ)が園生(そのふ)の奧の竹かきこもるとも世の中ぞかし」(新古1673)

【通釈】どうしよう。賤しい我が園の奧の竹垣ではないが、深く引き籠って生きようとも、世間から逃れることはできないのだ。

「忘れじよ忘るなとだにいひてまし雲居の月の心ありせば」(新古1509)

【通釈】私も忘れまい。おまえも忘れるなとだけは言っておきたいものだ。殿上から眺める月に心があったならば。

「世の中を思ひつらねてながむればむなしき空に消ゆる白雲」(新古1846)

【通釈】世の中のことを次から次へ思い続けて、外を眺めていると、虚空にはなかく消えてゆく白雲よ。

「思ひきや別れし秋にめぐりあひて又もこの世の月を見むとは」(新古1531)

【通釈】思いもしなかった。この世と訣別した秋に巡り逢って、再び生きて月を眺めようとは。

「年暮れし涙のつららとけにけり苔の袖にも春や立つらむ」(新古1436)

【通釈】年が暮れたのを惜しんで流した涙のつららも解けてしまった。苔の袖にも春が来たのであろうか。

「今はわれ吉野の山の花をこそ宿の物とも見るべかりけれ」(新古1466)

【通釈】出家した今、私は吉野山の桜を我が家のものとして眺めることができるのだ。

「照る月も雲のよそにぞ行きめぐる花ぞこの世の光なりける」(新古1468)

【通釈】美しく輝く月も、雲の彼方という遥か遠い世界を行き巡っている。それに対して桜の花こそはこの世界を照らす光なのだ。

「老いぬとも又も逢はむと行く年に涙の玉を手向けつるかな」(新古1586)

【通釈】老いてしまったけれども、再び春に巡り逢おうと、去り行く年に涙の玉を捧げたのであった。

「春来ればなほこの世こそ偲ばるれいつかはかかる花を見るべき」(新古1467)

【通釈】春が来ると、やはりこの現世こそが素晴らしいと心惹かれるのである。来世ではいつこのような花を見ることができようか。そんなことは分かりはしないのだから。

「今日とてや磯菜つむらん伊勢島や一志(いちし)の浦のあまの乙女子」(新古1612)

【通釈】今日は正月七日というので、若菜の代りに磯菜を摘んでいるのだろうか。伊勢島の一志の浦の海人の少女は。

「昔だに昔と思ひしたらちねのなほ恋しきぞはかなかりける」(新古1815)

【通釈】まだ若かった昔でさえ、亡くなったのは昔のことだと思っていた親――その親が今もなお恋しく思われるとは、はかないことである。

「しめおきて今やと思ふ秋山の蓬がもとにまつ虫のなく」(新古1560)

【通釈】自身の墓と定めて置いて、今はもうその時かと思う秋山の、蓬(よもぎ)の繁る下で、私を待つ松虫が鳴いている。

「荒れわたる秋の庭こそ哀れなれまして消えなむ露の夕暮」(新古1561)

【通釈】一面に荒れている秋の庭は哀れなものだ。まして、今にも消えそうな露が庭の草木に置いている夕暮時は、いっそう哀れ深い。

「今はとてつま木こるべき宿の松千世をば君となほ祈るかな」(新古1637)

【通釈】今となっては、薪を伐って暮らすような隠棲の住まいにあって、その庭先に生える松に寄せて、千歳の齢を大君に実現せよと、なおも祈るのである。

「神風や五十鈴の川の宮柱いく千世すめとたてはじめけむ」(新古1882)

【通釈】五十鈴川のほとりの内宮(ないくう)の宮柱は、川の水が幾千年も澄んでいるように幾千年神が鎮座されよと思って建て始めたのであろうか。

「月さゆるみたらし川に影見えて氷にすれる山藍の袖」(新古1889)

【通釈】澄み切った月が輝く御手洗川に、小忌衣(おみごろも)を着た人の影が映っていて、その氷で摺り付けたかのような山藍の袖よ。

「春日野のおどろの道の埋れ水すゑだに神のしるしあらはせ」(新古1898)

【通釈】春日野の茨の繁る道にひっそり流れる水――そのように世間に埋もれている私ですが、せめて子孫にだけでも春日の神の霊験をあらわして下さい。

「今ぞこれ入日を見ても思ひこし弥陀(みだ)の御国(みくに)の夕暮の空」(新古1967)

【通釈】今目の当りにしているのがそれなのだ、入日を眺めては思い憧れてきた、阿弥陀如来の御国、極楽浄土の夕暮の空よ。

(参考)家長日記 俊成九十賀屏風歌

https://blog.goo.ne.jp/jikan314/e/8dbad5ec177891bf86de8431bbfcdb89

(周辺メモ)西行(さいぎょう) 元永元~建久元(1118~1190) 俗名:佐藤義清 法号:円位

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/saigyo.html

藤原北家魚名流と伝わる俵藤太(たわらのとうた)秀郷(ひでさと)の末裔。紀伊国那賀郡に広大な荘園を有し、都では代々左衛門尉(さえもんのじょう)・検非違使(けびいし)を勤めた佐藤一族の出。父は左衛門尉佐藤康清、母は源清経女。俗名は佐藤義清(のりきよ)。弟に仲清がいる。年少にして徳大寺家の家人となり、実能(公実の子。待賢門院璋子の兄)とその子公能に仕える。保延元年(1135)、十八歳で兵衛尉に任ぜられ、その後、鳥羽院北面の武士として安楽寿院御幸に随うなどするが、保延六年、二十三歳で出家した。法名は円位。鞍馬・嵯峨など京周辺に庵を結ぶ。出家以前から親しんでいた和歌に一層打ち込み、陸奥・出羽を旅して各地の歌枕を訪ねた。久安五年(1149)、真言宗の総本山高野山に入り、以後三十年にわたり同山を本拠とする。

「岩間とぢし氷も今朝はとけそめて苔の下水みちもとむらん」(新古7)

【通釈】岩と岩の間を閉ざしていた氷も、立春の今朝は解け始めて、苔の生えた下を流れる水が通り道を探し求めていることだろう。

「ふりつみし高嶺のみ雪とけにけり清滝川の水の白波」(新古27)

【通釈】冬の間に降り積もった高嶺の雪が解けたのであるよ。清滝川の水嵩が増して白波が立っている。

「吉野山さくらが枝に雪ちりて花おそげなる年にもあるかな」(新古79)

【通釈】吉野山では桜の枝に雪が舞い散って、今年は花が遅れそうな年であるよ。

「吉野山こぞのしをりの道かへてまだ見ぬかたの花をたづねむ」(新古86)

【通釈】吉野山――ここで去年枝折(しおり)をして目印をつけておいた道とは道を変えて、まだ見ない方面の花をたずね入ろう。

「ながむとて花にもいたくなれぬれば散る別れこそ悲しかりけれ」(新古126)

【通釈】じっと見つめては物思いに耽るとて、花にもひどく馴染んでしまったので、散る時の別れが一層悲しいのだった。

「聞かずともここをせにせむほととぎす山田の原の杉のむら立」(新古217)

【通釈】たとえ聞こえなくとも、ここを時鳥の声を待つ場所としよう。山田の原の杉林を。

「ほととぎす深き峰より出でにけり外山のすそに声のおちくる」(新古218)

【通釈】時鳥は深い峰から今出たのだな。私が歩いている外山の山裾に、その声が落ちて来る。

「道の辺に清水ながるる柳蔭しばしとてこそ立ちとまりつれ」(新古262)

【通釈】道のほとりに清水が流れる柳の木蔭――ほんのしばらくのつもりで立ち止まったのだった。

「よられつる野もせの草のかげろひて涼しくくもる夕立の空」(新古263)

【通釈】もつれ合った野一面の草がふと陰って、見れば涼しげに曇っている夕立の空よ。

「あはれいかに草葉の露のこぼるらむ秋風立ちぬ宮城野の原」(新古300)

【通釈】ああ、どれほど草葉の露がこぼれているだろうか。秋風が吹き始めた。宮城野の原では今頃――。

「雲かかる遠山畑(とほやまばた)の秋されば思ひやるだにかなしきものを」(新古1562)

【通釈】雲がかかっている、遠くの山の畑を眺めると、そこに暮らしている人の心が思いやられるが、ましてや秋になれば、いかばかり寂しいことだろう――思いを馳せるだけでも切なくてならないよ。

「月を見て心浮かれしいにしへの秋にもさらにめぐり逢ひぬる」(新古1532)

【通釈】月を見て心が浮かれた昔の秋に、再び巡り逢ってしまったことよ。

「夜もすがら月こそ袖にやどりけれ昔の秋を思ひ出づれば」(351)[新古1533]

【通釈】一晩中、月ばかりが涙に濡れた袖に宿っていた。昔の秋を思い出していたので。

「白雲をつばさにかけてゆく雁の門田のおもの友したふなり」(新古502)

【通釈】白雲を翼に触れ合わせて飛んでゆく雁が鳴いているのは、門田に残る友を慕っているのだ。

心なき身にもあはれは知られけり鴫(しぎ)たつ沢の秋の夕暮(新古362)

【通釈】心なき我が身にも、哀れ深い趣は知られるのだった。鴫が飛び立つ沢の秋の夕暮――。

「きりぎりす夜寒に秋のなるままに弱るか声の遠ざかりゆく」(新古472)

【通釈】蟋蟀は秋が深まり夜寒になるにつれて衰弱するのか、鳴き声が遠ざかってゆく。

「秋篠や外山の里やしぐるらむ伊駒(いこま)の岳(たけ)に雲のかかれる」(新古585)

【通釈】秋篠の外山の里では時雨が降っているのだろうか。生駒の山に雲がかかっている。

「津の国の難波の春は夢なれや葦の枯葉に風わたるなり」(新古625)

【通釈】古歌にも詠まれた津の国の難波の春は夢であったのだろうか。今や葦の枯葉に風がわたる、その荒涼とした音が聞こえるばかりである。

「さびしさに堪(た)へたる人のまたもあれな庵ならべむ冬の山里(新古627)

【通釈】寂しさに耐えている人が私のほかにもいればよいな。庵を並べて住もう――「寂しさ増さる」と言われる冬の山里で。

「おのづから言はぬを慕ふ人やあるとやすらふほどに年の暮れぬる」(新古691)

【通釈】言葉をかけない私を、ひょっとして、慕ってくれる人もあるかと、ためらっているうちに、年が暮れてしまいました。

「面影の忘らるまじき別れかな名残を人の月にとどめて」(新古1185)

【通釈】いつまでも面影の忘れられそうにない別れであるよ。別れたあとも、あの人がなごりを月の光のうちに留めていて…。

「くまもなき折しも人を思ひ出でて心と月をやつしつるかな」(新古1268)

【通釈】隈もなく照っている折しも、恋しい人を思い出して、自分の心からせっかくの明月をみすぼらしくしてしまったよ。

「はるかなる岩のはざまに独り居て人目思はで物思はばや」(新古1099)

【通釈】人里を遥かに離れた岩の狭間に独り居て、他人の目を気にせず物思いに耽りたいものだ。

「数ならぬ心のとがになし果てじ知らせてこそは身をも恨みめ」(新古1100)

【通釈】身分不相応の恋をしたことを、賤しい身である自分の拙い心のあやまちとして諦めはすまい。あの人にこの思いを知らせて、拒まれた上で初めて我が身を恨もうではないか。

「なにとなくさすがに惜しき命かなありへば人や思ひ知るとて」(新古1147)

【通釈】なんとはなしに、やはり惜しい命であるよ。生き永らえていたならば、あの人が私の思いを悟ってくれるかもしれないと。

「今ぞ知る思ひ出でよとちぎりしは忘れむとての情けなりけり」(新古1298)

【通釈】今になって分かった。思い出してと約束を交わしたのは、私を忘れようと思っての、せめてもの情けだったのだ。

「逢ふまでの命もがなと思ひしはくやしかりける我が心かな」(新古1155)

【通釈】あの人と逢うまでは命を永らえたいと思ったのは、今にしてみれば浅はかで、悔やまれる我が心であったよ。

「人は来(こ)で風のけしきの更けぬるにあはれに雁のおとづれて行く」(新古1200)

【通釈】待つ人は来ないまま、風もすっかり夜が更けた気色になったところへ、しみじみと哀れな声で雁が鳴いてゆく。

「待たれつる入相の鐘のおとすなり明日もやあらば聞かむとすらむ」(新古1808)

【通釈】待たれた入相の鐘の音が聞こえる。明日も生きていたならば、またこうして聞こうというのだろうか。

「古畑のそはの立つ木にゐる鳩の友よぶ声のすごき夕暮」(新古1676)

【通釈】焼き捨てられた古畑の斜面の立木に止まっている鳩が、友を呼ぶ声――その響きが物寂しく聞こえる夕暮よ。

「吉野山やがて出でじと思ふ身を花ちりなばと人や待つらむ」(新古1619)

【通釈】吉野山に入って、そのまますぐには下山しまいと思う我が身であるのに、花が散ったなら帰って来るだろうと都の人々は待っているのだろうか。

「山里にうき世いとはむ友もがな悔しく過ぎし昔かたらむ」(新古1659)

【通釈】この山里に、現世の生活を捨てた友がいたなら。虚しく過ぎた、悔やまれる昔の日々を語り合おう。

「世の中を思へばなべて散る花の我が身をさてもいづちかもせむ」(新古1471)

【通釈】世の中というものを思えば、すべては散る花のように滅んでゆく――そのような我が身をさてまあ、どうすればよいのやら。

「世をいとふ名をだにもさはとどめおきて数ならぬ身の思ひ出(い)でにせむ」(新古1828)

【通釈】世を厭い捨てたという評判だけでも、そのままこの世に残しておいて、数にも入らないような我が身の思い出としよう。

「都にて月をあはれと思ひしは数よりほかのすさびなりけり」(新古937)

【通釈】都にあって月を哀れ深いと思ったのは、物の数にも入らないお慰みなのであった。

神路山月さやかなる誓ひありて天(あめ)の下をば照らすなりけり(新古1878)

【通釈】神路山の月がさやかに照るように、明らかな誓いがあって、慈悲の光はこの地上をあまねく照らしているのであった。

「さやかなる鷲の高嶺の雲ゐより影やはらぐる月よみの森」(新古1879)

【通釈】霊鷲山にかかる雲から現れた月は、さやかな光をやわらげて、この国に月読の神として出現し、月読の杜に祀られている。

「年たけてまた越ゆべしと思ひきや命なりけりさやの中山」(新古987)

【通釈】年も盛りを過ぎて、再び越えることになろうと思っただろうか。命があってのことである。小夜の中山よ。

「風になびく富士の煙の空に消えてゆくへも知らぬ我が心かな」(新古1613)

【通釈】風になびく富士山の煙が空に消えて、そのように行方も知れないわが心であるよ。

狩野永納筆「新三十六歌仙画帖(入道三品釈阿)」(東京国立博物館蔵)各22.4×19.0

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0056425

狩野永納筆「新三十六歌仙画帖(西行法師)」(東京国立博物館蔵)各22.4×19.0

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0056426

左方十八・皇太后宮大夫俊成

http://www.ikm-art.jp/degitalmuseum/num/001/0010710000.html

又や見むかた野のみのゝ桜がり/はなのゆきちるはるのあけぼの

右方十八・西行法師

http://www.ikm-art.jp/degitalmuseum/num/001/0010711000.html

をしなべて花のさかりになりにけり/やまのはごとにかゝるしらくも

(狩野探幽本)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-01-05

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖(左方十八・皇太后宮大夫俊成」(東京国立博物館蔵)各33.5×26.1

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0009411

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖(左方十八・西行法師」(東京国立博物館蔵)各33.5×26.1

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0009429

(参考)

フェリス女学院大学蔵『新三十六歌仙画帖』

https://www.library.ferris.ac.jp/lib-sin36/sin36list.html

(周辺メモ)

藤原俊成(ふじわらのとしなり(-しゅんぜい)) 永久二年~元久元年(1114-1204) 法号:釈阿 通称:五条三位

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syunzei2.html

藤原道長の系譜を引く御子左(みこひだり)家の出。権中納言俊忠の子。母は藤原敦家女。藤原親忠女(美福門院加賀)との間に成家・定家を、為忠女との間に後白河院京極局を、六条院宣旨との間に八条院坊門局をもうけた。歌人の寂蓮(実の甥)・俊成女(実の孫)は養子である。

「俊頼が後には、釈阿・西行なり。釈阿は、やさしく艶に、心も深く、あはれなるところもありき。殊に愚意に庶幾する姿なり」(後鳥羽院「後鳥羽院御口伝」)。

「聞く人ぞ涙はおつる帰る雁なきて行くなる曙の空」(新古59)

【通釈】聞いている人の方こそ涙はこぼれ落ちるのだ。北へ帰る雁が鳴いて飛んでゆく曙の空よ。

「いくとせの春に心をつくし来ぬあはれと思へみ吉野の花」(新古100)

【通釈】幾年の春に心を尽くして来たのだろう。憐れと思ってくれ、吉野の桜の花よ。

「またや見む交野(かたの)の御野(みの)の桜がり花の雪ちる春の曙」(新古114)

【通釈】再び見ることができるだろうか、こんな光景を。交野の禁野に桜を求めて逍遙していたところ、雪さながら花の散る春の曙に出遭った。

「駒とめてなほ水かはむ山吹の花の露そふ井手の玉川」(新古159)

【通釈】馬を駐めて、さらに水を飲ませよう。山吹の花の露が落ち添う井手の玉川を見るために。

「昔思ふ草の庵(いほり)の夜の雨に涙な添へそ山ほととぎす(新古201)

【通釈】昔を思い出して過ごす草庵の夜――悲しげな鳴き声で、降る雨に涙を添えてくれるな、山時鳥よ。

「雨そそく花橘に風過ぎて山ほととぎす雲に鳴くなり」(新古202)

【通釈】雨の降りそそぐ橘の花に、風が吹いて過ぎる――すると、ほととぎすが雨雲の中で鳴いている。

「我が心いかにせよとて時鳥雲間の月の影に鳴くらむ」(新古210)

【通釈】私の心をどうせよというので、ほととぎすは雲間から漏れ出た月――それだけでも十分あわれ深い月影のもとで鳴くのだろう。

「誰かまた花橘に思ひ出でむ我も昔の人となりなば」(新古238)

【通釈】橘の花の香をかげば、亡き人を懐かしく思い出す――私も死んで過去の人となったならば、誰がまた橘の花に私を思い出してくれることだろうか。

「伏見山松の蔭より見わたせば明くる田の面(も)に秋風ぞ吹く」(新古291)

【通釈】伏見山の松の蔭から見渡すと、明けてゆく田の面に秋風が吹いている。

「水渋(みしぶ)つき植ゑし山田に引板(ひた)はへてまた袖ぬらす秋は来にけり」(新古301)

【通釈】夏、袖に水渋をつけて苗を植えた山田に、今や引板を張り渡して見張りをし、さらに袖を濡らす秋はやって来たのだ。

「たなばたのとわたる舟の梶の葉にいく秋書きつ露の玉づさ」(新古320)

【通釈】七夕の天の川の川門を渡る舟の梶――その梶の葉に、秋が来るたび何度書いたことだろう、葉に置いた露のように果敢ない願い文(ぶみ)を。

「いとかくや袖はしをれし野辺に出でて昔も秋の花は見しかど」(新古341)

【通釈】これほどひどく袖は涙に濡れ萎れたことがあったろうか。野辺に出て、昔も今のように秋の花々を眺めたことはあったけれど。

「心とや紅葉はすらむ立田山松は時雨にぬれぬものかは」(新古527)

【通釈】木々は自分の心から紅葉するのだろうか。立田山――その山の紅葉にまじる松はどうか、時雨に濡れなかっただろうか。そんなはずはないのだ。

「かつ氷りかつはくだくる山川の岩間にむせぶ暁の声」(新古631)

【通釈】氷っては砕け、砕けては氷る山川の水が、岩間に咽ぶような暁の声よ。

「ひとり見る池の氷にすむ月のやがて袖にもうつりぬるかな」(新古640)

【通釈】独り見ていた池の氷にくっきりと照っていた月が、そのまま、涙に濡れた袖にも映ったのであるよ。

「今日はもし君もや訪(と)ふと眺むれどまだ跡もなき庭の雪かな」(新古664)

【通釈】今日はもしやあなたが訪ねて来るかと眺めるけれど、まだ足跡もない庭の雪であるよ。

「雪ふれば嶺の真榊(まさかき)うづもれて月にみがける天の香久山」(新古677)

【通釈】雪が降ると、峰の榊の木々は埋もれてしまって、月光で以て磨いているかのように澄み切った天の香具山よ。

「夏刈りの芦のかり寝もあはれなり玉江の月の明けがたの空」(新古932)

【通釈】夏刈りの芦を刈り敷いての仮寝も興趣の深いものである。玉江に月が残る明け方の空よ。

「立ちかへり又も来てみむ松島や雄島(をじま)の苫屋波に荒らすな」(新古933)

【通釈】再び戻って来て見よう。それまで松島の雄島の苫屋を波に荒れるままにしないでくれ。

「難波人あし火たく屋に宿かりてすずろに袖のしほたるるかな」(新古973)

【通釈】難波人が蘆火を焚く小屋に宿を借りて、わけもなく袖がぐっしょり濡れてしまうことよ。

世の中は憂きふししげし篠原(しのはら)や旅にしあれば妹夢に見ゆ(新古976)

【通釈】篠竹に節が多いように、人生は辛い折節が多い。篠原で旅寝していれば、妻が夢に見えて、また辛くなる。

「うき世には今はあらしの山風にこれや馴れ行くはじめなるらむ」(新古795)

【通釈】辛い現世にはもう留まるまいと思って籠る嵐山の山風に、これが馴れてゆく始めなのだろうか。

「稀にくる夜半も悲しき松風をたえずや苔の下に聞くらむ」(新古796)

【通釈】稀に訪れる夜でも悲しく聴こえる松風を、亡き妻は絶えず墓の下で聞くのだろうか。

「山人の折る袖にほふ菊の露うちはらふにも千代は経ぬべし」(新古719)

【通釈】仙人が花を折り取る、その袖を濡らして香る菊の露――それを打ち払う一瞬にも、千年が経ってしまうだろう。

「君が代は千世ともささじ天(あま)の戸や出づる月日のかぎりなければ」(新古738)

【通釈】大君の御代は、千年とも限って言うまい。天の戸を開いて昇る太陽と月は限りなく在り続けるのだから。

「近江(あふみ)のや坂田の稲をかけ積みて道ある御代の始めにぞ舂(つ)く」(新古753)

【通釈】近江の坂田の稲を積み重ねて掛け、正しい道理の通る御代の最初に舂くのである。

「思ひあまりそなたの空をながむれば霞を分けて春雨ぞふる」(新古1107)

【通釈】思い悩むあまり、あなたの住む方の空を眺めると、霞を分けて春雨が降っている。

逢ふことはかた野の里の笹の庵(いほ)しのに露ちる夜半の床かな(新古1110)

【通釈】あの人に逢うことは難く、交野の里の笹葺きの庵の篠に散る露ではないが、しきりと涙がこぼれる夜の寝床であるよ。

「憂き身をば我だに厭ふいとへただそをだに同じ心と思はむ」(新古1143)

【通釈】辛い境遇のこの身を、自分自身さえ厭うています。あなたもひたすら厭うて下さい、せめてそれだけはあなたと心が一つだと思いましょう。

「よしさらば後の世とだに頼めおけつらさに堪へぬ身ともこそなれ」(新古1232)

【通釈】仕方ない、それなら、せめて来世だけでも約束して下さい。我が身は貴女のつらい仕打ちに堪えられず死んでしまいますから。

「あはれなりうたた寝にのみ見し夢の長き思ひに結ぼほれなむ」(新古1389)

【通釈】はかないことである。転た寝に見ただけの短い夢のような逢瀬が、長い恋となって私は鬱屈した思いを抱き続けるのだろう。

「思ひわび見し面影はさておきて恋せざりけむ折ぞ恋しき」(新古1394)

【通釈】歎き悲しむ今は、逢瀬の時に見た面影はさておいて、あの人をまだ恋していなかった頃のことが慕わしく思われるのである。

「五月雨は真屋の軒端の雨(あま)そそぎあまりなるまでぬるる袖かな」(新古1492)

【通釈】五月雨は、真屋の軒端から落ちる雨垂れが余りひどいように、ひどく涙に濡れる袖であるよ。

「嵐吹く峯の紅葉の日にそへてもろくなりゆく我が涙かな」(新古1803)

【通釈】嵐が吹き荒れる峰の紅葉が日に日に脆くなってゆくように、感じやすくなり、こぼれやすくなってゆく我が涙であるよ。

「杣山(そまやま)や梢におもる雪折れにたへぬ歎きの身をくだくらむ」(新古1582)

【通釈】杣山の木々の梢に雪が重く積もって枝が折れる――そのように、耐えられない嘆きが積もって我が身を砕くのであろう。

「暁とつげの枕をそばだてて聞くも悲しき鐘の音かな」(新古1809)

【通釈】暁であると告げるのを、黄楊の枕をそばだてて聞いていると、何とも悲しい鐘の音であるよ。

「いかにせむ賤(しづ)が園生(そのふ)の奧の竹かきこもるとも世の中ぞかし」(新古1673)

【通釈】どうしよう。賤しい我が園の奧の竹垣ではないが、深く引き籠って生きようとも、世間から逃れることはできないのだ。

「忘れじよ忘るなとだにいひてまし雲居の月の心ありせば」(新古1509)

【通釈】私も忘れまい。おまえも忘れるなとだけは言っておきたいものだ。殿上から眺める月に心があったならば。

「世の中を思ひつらねてながむればむなしき空に消ゆる白雲」(新古1846)

【通釈】世の中のことを次から次へ思い続けて、外を眺めていると、虚空にはなかく消えてゆく白雲よ。

「思ひきや別れし秋にめぐりあひて又もこの世の月を見むとは」(新古1531)

【通釈】思いもしなかった。この世と訣別した秋に巡り逢って、再び生きて月を眺めようとは。

「年暮れし涙のつららとけにけり苔の袖にも春や立つらむ」(新古1436)

【通釈】年が暮れたのを惜しんで流した涙のつららも解けてしまった。苔の袖にも春が来たのであろうか。

「今はわれ吉野の山の花をこそ宿の物とも見るべかりけれ」(新古1466)

【通釈】出家した今、私は吉野山の桜を我が家のものとして眺めることができるのだ。

「照る月も雲のよそにぞ行きめぐる花ぞこの世の光なりける」(新古1468)

【通釈】美しく輝く月も、雲の彼方という遥か遠い世界を行き巡っている。それに対して桜の花こそはこの世界を照らす光なのだ。

「老いぬとも又も逢はむと行く年に涙の玉を手向けつるかな」(新古1586)

【通釈】老いてしまったけれども、再び春に巡り逢おうと、去り行く年に涙の玉を捧げたのであった。

「春来ればなほこの世こそ偲ばるれいつかはかかる花を見るべき」(新古1467)

【通釈】春が来ると、やはりこの現世こそが素晴らしいと心惹かれるのである。来世ではいつこのような花を見ることができようか。そんなことは分かりはしないのだから。

「今日とてや磯菜つむらん伊勢島や一志(いちし)の浦のあまの乙女子」(新古1612)

【通釈】今日は正月七日というので、若菜の代りに磯菜を摘んでいるのだろうか。伊勢島の一志の浦の海人の少女は。

「昔だに昔と思ひしたらちねのなほ恋しきぞはかなかりける」(新古1815)

【通釈】まだ若かった昔でさえ、亡くなったのは昔のことだと思っていた親――その親が今もなお恋しく思われるとは、はかないことである。

「しめおきて今やと思ふ秋山の蓬がもとにまつ虫のなく」(新古1560)

【通釈】自身の墓と定めて置いて、今はもうその時かと思う秋山の、蓬(よもぎ)の繁る下で、私を待つ松虫が鳴いている。

「荒れわたる秋の庭こそ哀れなれまして消えなむ露の夕暮」(新古1561)

【通釈】一面に荒れている秋の庭は哀れなものだ。まして、今にも消えそうな露が庭の草木に置いている夕暮時は、いっそう哀れ深い。

「今はとてつま木こるべき宿の松千世をば君となほ祈るかな」(新古1637)

【通釈】今となっては、薪を伐って暮らすような隠棲の住まいにあって、その庭先に生える松に寄せて、千歳の齢を大君に実現せよと、なおも祈るのである。

「神風や五十鈴の川の宮柱いく千世すめとたてはじめけむ」(新古1882)

【通釈】五十鈴川のほとりの内宮(ないくう)の宮柱は、川の水が幾千年も澄んでいるように幾千年神が鎮座されよと思って建て始めたのであろうか。

「月さゆるみたらし川に影見えて氷にすれる山藍の袖」(新古1889)

【通釈】澄み切った月が輝く御手洗川に、小忌衣(おみごろも)を着た人の影が映っていて、その氷で摺り付けたかのような山藍の袖よ。

「春日野のおどろの道の埋れ水すゑだに神のしるしあらはせ」(新古1898)

【通釈】春日野の茨の繁る道にひっそり流れる水――そのように世間に埋もれている私ですが、せめて子孫にだけでも春日の神の霊験をあらわして下さい。

「今ぞこれ入日を見ても思ひこし弥陀(みだ)の御国(みくに)の夕暮の空」(新古1967)

【通釈】今目の当りにしているのがそれなのだ、入日を眺めては思い憧れてきた、阿弥陀如来の御国、極楽浄土の夕暮の空よ。

(参考)家長日記 俊成九十賀屏風歌

https://blog.goo.ne.jp/jikan314/e/8dbad5ec177891bf86de8431bbfcdb89

(周辺メモ)西行(さいぎょう) 元永元~建久元(1118~1190) 俗名:佐藤義清 法号:円位

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/saigyo.html

藤原北家魚名流と伝わる俵藤太(たわらのとうた)秀郷(ひでさと)の末裔。紀伊国那賀郡に広大な荘園を有し、都では代々左衛門尉(さえもんのじょう)・検非違使(けびいし)を勤めた佐藤一族の出。父は左衛門尉佐藤康清、母は源清経女。俗名は佐藤義清(のりきよ)。弟に仲清がいる。年少にして徳大寺家の家人となり、実能(公実の子。待賢門院璋子の兄)とその子公能に仕える。保延元年(1135)、十八歳で兵衛尉に任ぜられ、その後、鳥羽院北面の武士として安楽寿院御幸に随うなどするが、保延六年、二十三歳で出家した。法名は円位。鞍馬・嵯峨など京周辺に庵を結ぶ。出家以前から親しんでいた和歌に一層打ち込み、陸奥・出羽を旅して各地の歌枕を訪ねた。久安五年(1149)、真言宗の総本山高野山に入り、以後三十年にわたり同山を本拠とする。

「岩間とぢし氷も今朝はとけそめて苔の下水みちもとむらん」(新古7)

【通釈】岩と岩の間を閉ざしていた氷も、立春の今朝は解け始めて、苔の生えた下を流れる水が通り道を探し求めていることだろう。

「ふりつみし高嶺のみ雪とけにけり清滝川の水の白波」(新古27)

【通釈】冬の間に降り積もった高嶺の雪が解けたのであるよ。清滝川の水嵩が増して白波が立っている。

「吉野山さくらが枝に雪ちりて花おそげなる年にもあるかな」(新古79)

【通釈】吉野山では桜の枝に雪が舞い散って、今年は花が遅れそうな年であるよ。

「吉野山こぞのしをりの道かへてまだ見ぬかたの花をたづねむ」(新古86)

【通釈】吉野山――ここで去年枝折(しおり)をして目印をつけておいた道とは道を変えて、まだ見ない方面の花をたずね入ろう。

「ながむとて花にもいたくなれぬれば散る別れこそ悲しかりけれ」(新古126)

【通釈】じっと見つめては物思いに耽るとて、花にもひどく馴染んでしまったので、散る時の別れが一層悲しいのだった。

「聞かずともここをせにせむほととぎす山田の原の杉のむら立」(新古217)

【通釈】たとえ聞こえなくとも、ここを時鳥の声を待つ場所としよう。山田の原の杉林を。

「ほととぎす深き峰より出でにけり外山のすそに声のおちくる」(新古218)

【通釈】時鳥は深い峰から今出たのだな。私が歩いている外山の山裾に、その声が落ちて来る。

「道の辺に清水ながるる柳蔭しばしとてこそ立ちとまりつれ」(新古262)

【通釈】道のほとりに清水が流れる柳の木蔭――ほんのしばらくのつもりで立ち止まったのだった。

「よられつる野もせの草のかげろひて涼しくくもる夕立の空」(新古263)

【通釈】もつれ合った野一面の草がふと陰って、見れば涼しげに曇っている夕立の空よ。

「あはれいかに草葉の露のこぼるらむ秋風立ちぬ宮城野の原」(新古300)

【通釈】ああ、どれほど草葉の露がこぼれているだろうか。秋風が吹き始めた。宮城野の原では今頃――。

「雲かかる遠山畑(とほやまばた)の秋されば思ひやるだにかなしきものを」(新古1562)

【通釈】雲がかかっている、遠くの山の畑を眺めると、そこに暮らしている人の心が思いやられるが、ましてや秋になれば、いかばかり寂しいことだろう――思いを馳せるだけでも切なくてならないよ。

「月を見て心浮かれしいにしへの秋にもさらにめぐり逢ひぬる」(新古1532)

【通釈】月を見て心が浮かれた昔の秋に、再び巡り逢ってしまったことよ。

「夜もすがら月こそ袖にやどりけれ昔の秋を思ひ出づれば」(351)[新古1533]

【通釈】一晩中、月ばかりが涙に濡れた袖に宿っていた。昔の秋を思い出していたので。

「白雲をつばさにかけてゆく雁の門田のおもの友したふなり」(新古502)

【通釈】白雲を翼に触れ合わせて飛んでゆく雁が鳴いているのは、門田に残る友を慕っているのだ。

心なき身にもあはれは知られけり鴫(しぎ)たつ沢の秋の夕暮(新古362)

【通釈】心なき我が身にも、哀れ深い趣は知られるのだった。鴫が飛び立つ沢の秋の夕暮――。

「きりぎりす夜寒に秋のなるままに弱るか声の遠ざかりゆく」(新古472)

【通釈】蟋蟀は秋が深まり夜寒になるにつれて衰弱するのか、鳴き声が遠ざかってゆく。

「秋篠や外山の里やしぐるらむ伊駒(いこま)の岳(たけ)に雲のかかれる」(新古585)

【通釈】秋篠の外山の里では時雨が降っているのだろうか。生駒の山に雲がかかっている。

「津の国の難波の春は夢なれや葦の枯葉に風わたるなり」(新古625)

【通釈】古歌にも詠まれた津の国の難波の春は夢であったのだろうか。今や葦の枯葉に風がわたる、その荒涼とした音が聞こえるばかりである。

「さびしさに堪(た)へたる人のまたもあれな庵ならべむ冬の山里(新古627)

【通釈】寂しさに耐えている人が私のほかにもいればよいな。庵を並べて住もう――「寂しさ増さる」と言われる冬の山里で。

「おのづから言はぬを慕ふ人やあるとやすらふほどに年の暮れぬる」(新古691)

【通釈】言葉をかけない私を、ひょっとして、慕ってくれる人もあるかと、ためらっているうちに、年が暮れてしまいました。

「面影の忘らるまじき別れかな名残を人の月にとどめて」(新古1185)

【通釈】いつまでも面影の忘れられそうにない別れであるよ。別れたあとも、あの人がなごりを月の光のうちに留めていて…。

「くまもなき折しも人を思ひ出でて心と月をやつしつるかな」(新古1268)

【通釈】隈もなく照っている折しも、恋しい人を思い出して、自分の心からせっかくの明月をみすぼらしくしてしまったよ。

「はるかなる岩のはざまに独り居て人目思はで物思はばや」(新古1099)

【通釈】人里を遥かに離れた岩の狭間に独り居て、他人の目を気にせず物思いに耽りたいものだ。

「数ならぬ心のとがになし果てじ知らせてこそは身をも恨みめ」(新古1100)

【通釈】身分不相応の恋をしたことを、賤しい身である自分の拙い心のあやまちとして諦めはすまい。あの人にこの思いを知らせて、拒まれた上で初めて我が身を恨もうではないか。

「なにとなくさすがに惜しき命かなありへば人や思ひ知るとて」(新古1147)

【通釈】なんとはなしに、やはり惜しい命であるよ。生き永らえていたならば、あの人が私の思いを悟ってくれるかもしれないと。

「今ぞ知る思ひ出でよとちぎりしは忘れむとての情けなりけり」(新古1298)

【通釈】今になって分かった。思い出してと約束を交わしたのは、私を忘れようと思っての、せめてもの情けだったのだ。

「逢ふまでの命もがなと思ひしはくやしかりける我が心かな」(新古1155)

【通釈】あの人と逢うまでは命を永らえたいと思ったのは、今にしてみれば浅はかで、悔やまれる我が心であったよ。

「人は来(こ)で風のけしきの更けぬるにあはれに雁のおとづれて行く」(新古1200)

【通釈】待つ人は来ないまま、風もすっかり夜が更けた気色になったところへ、しみじみと哀れな声で雁が鳴いてゆく。

「待たれつる入相の鐘のおとすなり明日もやあらば聞かむとすらむ」(新古1808)

【通釈】待たれた入相の鐘の音が聞こえる。明日も生きていたならば、またこうして聞こうというのだろうか。

「古畑のそはの立つ木にゐる鳩の友よぶ声のすごき夕暮」(新古1676)

【通釈】焼き捨てられた古畑の斜面の立木に止まっている鳩が、友を呼ぶ声――その響きが物寂しく聞こえる夕暮よ。

「吉野山やがて出でじと思ふ身を花ちりなばと人や待つらむ」(新古1619)

【通釈】吉野山に入って、そのまますぐには下山しまいと思う我が身であるのに、花が散ったなら帰って来るだろうと都の人々は待っているのだろうか。

「山里にうき世いとはむ友もがな悔しく過ぎし昔かたらむ」(新古1659)

【通釈】この山里に、現世の生活を捨てた友がいたなら。虚しく過ぎた、悔やまれる昔の日々を語り合おう。

「世の中を思へばなべて散る花の我が身をさてもいづちかもせむ」(新古1471)

【通釈】世の中というものを思えば、すべては散る花のように滅んでゆく――そのような我が身をさてまあ、どうすればよいのやら。

「世をいとふ名をだにもさはとどめおきて数ならぬ身の思ひ出(い)でにせむ」(新古1828)

【通釈】世を厭い捨てたという評判だけでも、そのままこの世に残しておいて、数にも入らないような我が身の思い出としよう。

「都にて月をあはれと思ひしは数よりほかのすさびなりけり」(新古937)

【通釈】都にあって月を哀れ深いと思ったのは、物の数にも入らないお慰みなのであった。

神路山月さやかなる誓ひありて天(あめ)の下をば照らすなりけり(新古1878)

【通釈】神路山の月がさやかに照るように、明らかな誓いがあって、慈悲の光はこの地上をあまねく照らしているのであった。

「さやかなる鷲の高嶺の雲ゐより影やはらぐる月よみの森」(新古1879)

【通釈】霊鷲山にかかる雲から現れた月は、さやかな光をやわらげて、この国に月読の神として出現し、月読の杜に祀られている。

「年たけてまた越ゆべしと思ひきや命なりけりさやの中山」(新古987)

【通釈】年も盛りを過ぎて、再び越えることになろうと思っただろうか。命があってのことである。小夜の中山よ。

「風になびく富士の煙の空に消えてゆくへも知らぬ我が心かな」(新古1613)

【通釈】風になびく富士山の煙が空に消えて、そのように行方も知れないわが心であるよ。

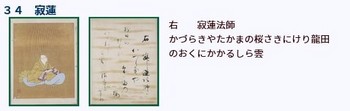

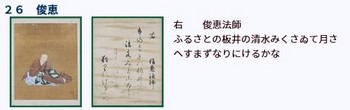

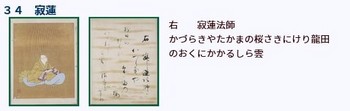

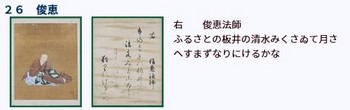

狩野永納筆「新三十六人歌合画帖」(その十七) [三十六歌仙]

その十七 寂蓮法師と俊恵法師

狩野永納筆「新三十六歌仙画帖(寂蓮法師)」(東京国立博物館蔵)各22.4×19.0

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0056423

狩野永納筆「新三十六歌仙画帖(俊恵法師)」(東京国立博物館蔵)各22.4×19.0

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0056424

左方十六・寂蓮法師

http://www.ikm-art.jp/degitalmuseum/num/001/0010708000.html

かつらぎやたかまのさくらさきにけり/たつたのおくにかかるしら雲

右方十七・俊恵法師

http://www.ikm-art.jp/degitalmuseum/num/001/0010709000.html

故郷の板井の清水み草ゐて/月さへすまずなりにける哉

(狩野探幽本)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-12-19

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-12-31

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖(右方十六・寂蓮法師)」(東京国立博物館蔵)各33.5×26.1

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0009427

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖(左方十七・俊恵法師」(東京国立博物館蔵)各33.5×26.1

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0009428

(参考)

フェリス女学院大学蔵『新三十六歌仙画帖』

https://www.library.ferris.ac.jp/lib-sin36/sin36list.html

(周辺メモ)寂蓮( じゃくれん) 生年未詳~建仁二(1202) 俗名:藤原定長 通称:少輔入道

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/jakuren.html

生年は一説に保延五年(1139)頃とする。藤原氏北家長家流。阿闍梨俊海の息子。母は未詳。おじ俊成の猶子となる。定家は従弟。尊卑分脈によれば、在俗時にもうけた男子が四人いる。

建仁元年(1201)には和歌所寄人となり、新古今集の撰者に任命される。しかし翌年五月の仙洞影供歌合に参加後まもなく没し、新古今の撰集作業は果せなかった。

「寂蓮は、なほざりならず歌詠みし者なり。あまり案じくだきし程に、たけなどぞいたくは高くはなかりしかども、いざたけある歌詠まむとて、『龍田の奥にかかる白雲』と三躰の歌に詠みたりし、恐ろしかりき。折につけて、きと歌詠み、連歌し、ないし狂歌までも、にはかの事に、故あるやうに詠みし方、真実の堪能と見えき」(後鳥羽院御口伝)。

「今はとてたのむの雁もうちわびぬ朧月夜の明けぼのの空」(新古58)

【通釈】今はもう北の国へ帰らなければならない時だというので、田んぼにいる雁も歎いて鳴いたのだ。朧ろ月の春の夜が明けようとする、曙の空を眺めて…。

「葛城(かづらき)や高間の桜咲きにけり立田の奥にかかる白雲」(新古87)

【通釈】葛城の高間山の桜が咲いたのだった。竜田山の奧の方に、白雲がかかっているのが見える。

「思ひたつ鳥はふる巣もたのむらんなれぬる花のあとの夕暮」(新古154)

【通釈】谷へ帰ろうと思い立った鶯は、昔なじみの巣をあてにできるだろう。馴れ親しんだ花が散ってしまったあとの夕暮――。しかし家を捨てた私は、花のほかに身を寄せる場所もなく、ただ途方に暮れるばかりだ。

「散りにけりあはれうらみの誰(たれ)なれば花の跡とふ春の山風」(新古155)

【通釈】桜は散ってしまったよ。ああ、この恨みを誰のせいにしようとして、花の亡き跡を訪れるのだ、山から吹く春風は。花を散らしたのは、ほかならぬお前ではないか、春風よ。

「暮れてゆく春の湊(みなと)はしらねども霞におつる宇治の柴舟」(新古169)

【通釈】過ぎ去ってゆく春という季節がどこに行き着くのか、それは知らないけれども、柴を積んだ舟は、霞のなか宇治川を下ってゆく。

「鵜かひ舟高瀬さしこすほどなれや結ぼほれゆく篝火の影」(新古252)

【通釈】鵜飼船がちょうど浅瀬を棹さして越えてゆくあたりなのか、乱れて小さくなってゆく篝火の炎よ。

「さびしさはその色としもなかりけり槙(まき)立つ山の秋の夕暮」(新古361)

【通釈】なにが寂しいと言って、目に見えてどこがどうというわけでもないのだった。杉檜が茂り立つ山の、秋の夕暮よ。

「月はなほもらぬ木(こ)の間も住吉の松をつくして秋風ぞ吹く」(新古396)

【通釈】住吉の浜の松林の下にいると、月は出たのに、繁り合う松の梢に遮られて、相変わらず光は木の間を漏れてこない。ただ、すべての松の樹を響かせて秋風が吹いてゆくだけだ。

「野分(のわき)せし小野の草ぶし荒れはてて深山(みやま)にふかきさを鹿の声」(新古439)

【通釈】私が庵を結んでいる深山に、今宵、あわれ深い鹿の声が響いてくる。先日野分が吹いて、草原の寝床が荒れ果ててしまったのだ。

「物思ふ袖より露やならひけむ秋風吹けばたへぬものとは」(新古469)

【通釈】物思いに涙を流す人の袖から学んだのだろうか、露は、秋風が吹けば堪えきれずに散るものだと。

「ひとめ見し野辺のけしきはうら枯れて露のよすがにやどる月かな」(新古488)

【通釈】このあいだ来た時は人がいて、野の花を愛でていた野辺なのだが、秋も深まった今宵来てみると、その有様といえば、草木はうら枯れて、葉の上に置いた露に身を寄せるように、月の光が宿っているばかりだ。

「むら雨(さめ)の露もまだひぬ槙の葉に霧立ちのぼる秋の夕暮」(新古491)

【通釈】秋の夕暮、俄雨が通り過ぎていったあと、その露もまだ乾かない針葉樹の葉群に、霧がたちのぼってゆく。

「かささぎの雲のかけはし秋暮れて夜半(よは)には霜やさえわたるらむ」(新古522)

【通釈】カササギが列なって天の川に渡すという空の橋――秋も終り近くなった今、夜になれば霜が降りて、すっかり冷え冷えとしているだろうなあ。

「かささぎの雲のかけはし秋暮れて夜半(よは)には霜やさえわたるらむ」(新古522)

【通釈】カササギが列なって天の川に渡すという空の橋――秋も終り近くなった今、夜になれば霜が降りて、すっかり冷え冷えとしているだろうなあ。

「ふりそむる今朝だに人の待たれつる深山の里の雪の夕暮」(新古663)

【通釈】雪が降り始めた今朝でさえ、やはり人の訪問が待たれたよ。今、山奥の里の夕暮、雪は深く降り積もり、いっそう人恋しくなった。この雪では、誰も訪ねてなど来るまいけれど。

「老の波こえける身こそあはれなれ今年も今は末の松山」(新古705)

【通釈】寄る年波を越え、老いてしまった我が身があわれだ。今年も歳末になり、「末の松山波も越えなむ」と言うが、このうえまた一年を越えてゆくのだ。

「思ひあれば袖に蛍をつつみても言はばや物をとふ人はなし」(新古1032)

【通釈】昔の歌にあるように、袖に蛍を包んでも、その光は漏れてしまうもの。私の中にも恋の火が燃えているので、胸に包んだ想いを口に出して伝えたいのだ。この気持ちを尋ねてくれる人などいないのだから。

「ありとても逢はぬためしの名取川くちだにはてね瀬々の埋(むも)れ木」(新古1118)

【通釈】生きていても、思いを遂げられない例として浮き名を立てるだけだ。名取川のあちこちの瀬に沈んでいる埋れ木のように、このままひっそりと朽ち果ててしまえ。

「うらみわび待たじ今はの身なれども思ひなれにし夕暮の空」(新古1302)

【通釈】あの人のつれなさを恨み、嘆いて、今はもう待つまいと思う我が身だけれど、夕暮れになると、空を眺めて待つことに馴れきってしまった。

「里は荒れぬ空しき床のあたりまで身はならはしの秋風ぞ吹く」(新古1312)

【通釈】あの人の訪れがさっぱり絶えて、里の我が家は荒れ果ててしまった。むなしく独り寝する床のあたりまで、壁の隙間から秋風が吹き込んで来る――身体の馴れ次第では、気にもならないほどの隙間風が…。

「涙川身もうきぬべき寝覚かなはかなき夢の名残ばかりに」(新古1386)

【通釈】恋しい人を夢に見て、途中で目が覚めた。その儚い名残惜しさに、川のように涙を流し、身体は床の上に浮いてしまいそうだ。なんて辛い寝覚だろう。

「高砂の松も昔になりぬべしなほ行末は秋の夜の月」(新古740)

【通釈】高砂の老松も、いつかは枯れて昔の思い出になってしまうだろう。その後なお、将来にわたって友とすべきは、秋の夜の月だ。

「尋ねきていかにあはれと眺むらん跡なき山の嶺のしら雲」(新古836)

【通釈】遠く高野までたずねて来て、どんなに悲しい思いで山の景色を眺めておられることでしょう。亡き兄上は煙となって空に消え、ただ山の峰には白雲がかかっているばかりです。

「立ち出でてつま木折り来(こ)し片岡のふかき山路となりにけるかな」(新古1634)

【通釈】庵を立ち出ては薪を折って来た丘は、住み始めた頃に比べると、すっかり木深い山道になったものだ。「

「数ならぬ身はなき物になしはてつ誰(た)がためにかは世をも恨みむ」(新古1838)

【通釈】物の数にも入らない我が身は、この世に存在しないものとして棄て果てた。今はもう、誰のために世を恨んだりするだろうか。

「紫の雲路(くもぢ)にさそふ琴の音(ね)にうき世をはらふ嶺の松風」(新古1937)

【通釈】浮世の迷妄の雲を払う峰の松風が吹き、紫雲たなびく天上の道を極楽浄土へと誘う琴の音が響きあう。

「これや此のうき世のほかの春ならむ花のとぼそのあけぼのの空」(新古1938)

【通釈】これこそが、現世とは別世界にあると聞いていた極楽の春なのだろう。美しい浄土の扉を開くと、曙の空に蓮華の花が咲き満ちている。

(周辺メモ)俊恵(しゅんえ) 永久一(1113)~没年未詳 称:大夫公

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syune.html

源俊頼の息子。母は木工助橘敦隆の娘。兄の伊勢守俊重、弟の叡山阿闍梨祐盛も千載集ほかに歌を載せる歌人。子には叡山僧頼円がいる(千載集に歌が入集している)。大治四年(1129)、十七歳の時、父と死別。その後、東大寺に入り僧となる。弟子の一人鴨長明の歌論書『無名抄』の随所に俊恵の歌論を窺うことができる。

「春といへば霞みにけりな昨日まで浪まに見えし淡路島山」(新古6)

【通釈】春というので、霞んでしまったなあ。昨日まで波間に見えていた淡路島山よ。

「楸(ひさき)おふる片山かげにしのびつつ吹きけるものを秋の初風」(新古274)

【通釈】楸の生える片山の陰に、人目を忍ぶようにして吹いているのだった、秋の初風は。

「立田山梢まばらになるままにふかくも鹿のそよぐなるかな」(新古451)

【通釈】立田山の山深くでは、紅葉も散り果て、梢と梢の間が広くなったので、鹿がその下を歩くと、深く積もった落葉がサヤサヤ鳴るのが聞こえてくるのであるよ。

「み吉野の山かきくもり雪ふれば麓の里はうちしぐれつつ」(新古588)

【通釈】吉野の山が霞んで見えないほど雪が降り乱れるので、麓の里には繰り返し時雨が降る。

「我が恋は今をかぎりと夕まぐれ荻ふく風の音づれて行く」(新古1308)

【通釈】私の恋は、今がもう堪え得る限度だという、そんな夕暮に、荻を吹く風が音立てて過ぎてゆく。

「神風や玉串の葉をとりかざし内外(うちと)の宮に君をこそ祈れ」(新古1883)

【通釈】伊勢神宮の内宮・外宮で、榊の葉を手に取り、また挿頭にして、大君の栄えを祈るのです。

「かりそめの別れと今日を思へどもいさやまことの旅にもあるらむ」(新古881)

【通釈】一時だけの別れであると今日の別れを思うけれども、さあどうか、まさしく二度と帰ることのない旅なのであろうか。

狩野永納筆「新三十六歌仙画帖(寂蓮法師)」(東京国立博物館蔵)各22.4×19.0

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0056423

狩野永納筆「新三十六歌仙画帖(俊恵法師)」(東京国立博物館蔵)各22.4×19.0

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0056424

左方十六・寂蓮法師

http://www.ikm-art.jp/degitalmuseum/num/001/0010708000.html

かつらぎやたかまのさくらさきにけり/たつたのおくにかかるしら雲

右方十七・俊恵法師

http://www.ikm-art.jp/degitalmuseum/num/001/0010709000.html

故郷の板井の清水み草ゐて/月さへすまずなりにける哉

(狩野探幽本)

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-12-19

https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-12-31

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖(右方十六・寂蓮法師)」(東京国立博物館蔵)各33.5×26.1

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0009427

狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖(左方十七・俊恵法師」(東京国立博物館蔵)各33.5×26.1

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0009428

(参考)

フェリス女学院大学蔵『新三十六歌仙画帖』

https://www.library.ferris.ac.jp/lib-sin36/sin36list.html

(周辺メモ)寂蓮( じゃくれん) 生年未詳~建仁二(1202) 俗名:藤原定長 通称:少輔入道

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/jakuren.html

生年は一説に保延五年(1139)頃とする。藤原氏北家長家流。阿闍梨俊海の息子。母は未詳。おじ俊成の猶子となる。定家は従弟。尊卑分脈によれば、在俗時にもうけた男子が四人いる。

建仁元年(1201)には和歌所寄人となり、新古今集の撰者に任命される。しかし翌年五月の仙洞影供歌合に参加後まもなく没し、新古今の撰集作業は果せなかった。

「寂蓮は、なほざりならず歌詠みし者なり。あまり案じくだきし程に、たけなどぞいたくは高くはなかりしかども、いざたけある歌詠まむとて、『龍田の奥にかかる白雲』と三躰の歌に詠みたりし、恐ろしかりき。折につけて、きと歌詠み、連歌し、ないし狂歌までも、にはかの事に、故あるやうに詠みし方、真実の堪能と見えき」(後鳥羽院御口伝)。

「今はとてたのむの雁もうちわびぬ朧月夜の明けぼのの空」(新古58)

【通釈】今はもう北の国へ帰らなければならない時だというので、田んぼにいる雁も歎いて鳴いたのだ。朧ろ月の春の夜が明けようとする、曙の空を眺めて…。

「葛城(かづらき)や高間の桜咲きにけり立田の奥にかかる白雲」(新古87)

【通釈】葛城の高間山の桜が咲いたのだった。竜田山の奧の方に、白雲がかかっているのが見える。

「思ひたつ鳥はふる巣もたのむらんなれぬる花のあとの夕暮」(新古154)

【通釈】谷へ帰ろうと思い立った鶯は、昔なじみの巣をあてにできるだろう。馴れ親しんだ花が散ってしまったあとの夕暮――。しかし家を捨てた私は、花のほかに身を寄せる場所もなく、ただ途方に暮れるばかりだ。

「散りにけりあはれうらみの誰(たれ)なれば花の跡とふ春の山風」(新古155)

【通釈】桜は散ってしまったよ。ああ、この恨みを誰のせいにしようとして、花の亡き跡を訪れるのだ、山から吹く春風は。花を散らしたのは、ほかならぬお前ではないか、春風よ。

「暮れてゆく春の湊(みなと)はしらねども霞におつる宇治の柴舟」(新古169)

【通釈】過ぎ去ってゆく春という季節がどこに行き着くのか、それは知らないけれども、柴を積んだ舟は、霞のなか宇治川を下ってゆく。

「鵜かひ舟高瀬さしこすほどなれや結ぼほれゆく篝火の影」(新古252)

【通釈】鵜飼船がちょうど浅瀬を棹さして越えてゆくあたりなのか、乱れて小さくなってゆく篝火の炎よ。

「さびしさはその色としもなかりけり槙(まき)立つ山の秋の夕暮」(新古361)

【通釈】なにが寂しいと言って、目に見えてどこがどうというわけでもないのだった。杉檜が茂り立つ山の、秋の夕暮よ。

「月はなほもらぬ木(こ)の間も住吉の松をつくして秋風ぞ吹く」(新古396)

【通釈】住吉の浜の松林の下にいると、月は出たのに、繁り合う松の梢に遮られて、相変わらず光は木の間を漏れてこない。ただ、すべての松の樹を響かせて秋風が吹いてゆくだけだ。

「野分(のわき)せし小野の草ぶし荒れはてて深山(みやま)にふかきさを鹿の声」(新古439)

【通釈】私が庵を結んでいる深山に、今宵、あわれ深い鹿の声が響いてくる。先日野分が吹いて、草原の寝床が荒れ果ててしまったのだ。

「物思ふ袖より露やならひけむ秋風吹けばたへぬものとは」(新古469)

【通釈】物思いに涙を流す人の袖から学んだのだろうか、露は、秋風が吹けば堪えきれずに散るものだと。

「ひとめ見し野辺のけしきはうら枯れて露のよすがにやどる月かな」(新古488)

【通釈】このあいだ来た時は人がいて、野の花を愛でていた野辺なのだが、秋も深まった今宵来てみると、その有様といえば、草木はうら枯れて、葉の上に置いた露に身を寄せるように、月の光が宿っているばかりだ。

「むら雨(さめ)の露もまだひぬ槙の葉に霧立ちのぼる秋の夕暮」(新古491)

【通釈】秋の夕暮、俄雨が通り過ぎていったあと、その露もまだ乾かない針葉樹の葉群に、霧がたちのぼってゆく。

「かささぎの雲のかけはし秋暮れて夜半(よは)には霜やさえわたるらむ」(新古522)

【通釈】カササギが列なって天の川に渡すという空の橋――秋も終り近くなった今、夜になれば霜が降りて、すっかり冷え冷えとしているだろうなあ。

「かささぎの雲のかけはし秋暮れて夜半(よは)には霜やさえわたるらむ」(新古522)

【通釈】カササギが列なって天の川に渡すという空の橋――秋も終り近くなった今、夜になれば霜が降りて、すっかり冷え冷えとしているだろうなあ。

「ふりそむる今朝だに人の待たれつる深山の里の雪の夕暮」(新古663)

【通釈】雪が降り始めた今朝でさえ、やはり人の訪問が待たれたよ。今、山奥の里の夕暮、雪は深く降り積もり、いっそう人恋しくなった。この雪では、誰も訪ねてなど来るまいけれど。

「老の波こえける身こそあはれなれ今年も今は末の松山」(新古705)

【通釈】寄る年波を越え、老いてしまった我が身があわれだ。今年も歳末になり、「末の松山波も越えなむ」と言うが、このうえまた一年を越えてゆくのだ。

「思ひあれば袖に蛍をつつみても言はばや物をとふ人はなし」(新古1032)

【通釈】昔の歌にあるように、袖に蛍を包んでも、その光は漏れてしまうもの。私の中にも恋の火が燃えているので、胸に包んだ想いを口に出して伝えたいのだ。この気持ちを尋ねてくれる人などいないのだから。

「ありとても逢はぬためしの名取川くちだにはてね瀬々の埋(むも)れ木」(新古1118)

【通釈】生きていても、思いを遂げられない例として浮き名を立てるだけだ。名取川のあちこちの瀬に沈んでいる埋れ木のように、このままひっそりと朽ち果ててしまえ。

「うらみわび待たじ今はの身なれども思ひなれにし夕暮の空」(新古1302)

【通釈】あの人のつれなさを恨み、嘆いて、今はもう待つまいと思う我が身だけれど、夕暮れになると、空を眺めて待つことに馴れきってしまった。

「里は荒れぬ空しき床のあたりまで身はならはしの秋風ぞ吹く」(新古1312)

【通釈】あの人の訪れがさっぱり絶えて、里の我が家は荒れ果ててしまった。むなしく独り寝する床のあたりまで、壁の隙間から秋風が吹き込んで来る――身体の馴れ次第では、気にもならないほどの隙間風が…。

「涙川身もうきぬべき寝覚かなはかなき夢の名残ばかりに」(新古1386)

【通釈】恋しい人を夢に見て、途中で目が覚めた。その儚い名残惜しさに、川のように涙を流し、身体は床の上に浮いてしまいそうだ。なんて辛い寝覚だろう。

「高砂の松も昔になりぬべしなほ行末は秋の夜の月」(新古740)

【通釈】高砂の老松も、いつかは枯れて昔の思い出になってしまうだろう。その後なお、将来にわたって友とすべきは、秋の夜の月だ。

「尋ねきていかにあはれと眺むらん跡なき山の嶺のしら雲」(新古836)

【通釈】遠く高野までたずねて来て、どんなに悲しい思いで山の景色を眺めておられることでしょう。亡き兄上は煙となって空に消え、ただ山の峰には白雲がかかっているばかりです。

「立ち出でてつま木折り来(こ)し片岡のふかき山路となりにけるかな」(新古1634)

【通釈】庵を立ち出ては薪を折って来た丘は、住み始めた頃に比べると、すっかり木深い山道になったものだ。「

「数ならぬ身はなき物になしはてつ誰(た)がためにかは世をも恨みむ」(新古1838)

【通釈】物の数にも入らない我が身は、この世に存在しないものとして棄て果てた。今はもう、誰のために世を恨んだりするだろうか。

「紫の雲路(くもぢ)にさそふ琴の音(ね)にうき世をはらふ嶺の松風」(新古1937)

【通釈】浮世の迷妄の雲を払う峰の松風が吹き、紫雲たなびく天上の道を極楽浄土へと誘う琴の音が響きあう。

「これや此のうき世のほかの春ならむ花のとぼそのあけぼのの空」(新古1938)

【通釈】これこそが、現世とは別世界にあると聞いていた極楽の春なのだろう。美しい浄土の扉を開くと、曙の空に蓮華の花が咲き満ちている。

(周辺メモ)俊恵(しゅんえ) 永久一(1113)~没年未詳 称:大夫公

https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syune.html

源俊頼の息子。母は木工助橘敦隆の娘。兄の伊勢守俊重、弟の叡山阿闍梨祐盛も千載集ほかに歌を載せる歌人。子には叡山僧頼円がいる(千載集に歌が入集している)。大治四年(1129)、十七歳の時、父と死別。その後、東大寺に入り僧となる。弟子の一人鴨長明の歌論書『無名抄』の随所に俊恵の歌論を窺うことができる。

「春といへば霞みにけりな昨日まで浪まに見えし淡路島山」(新古6)

【通釈】春というので、霞んでしまったなあ。昨日まで波間に見えていた淡路島山よ。

「楸(ひさき)おふる片山かげにしのびつつ吹きけるものを秋の初風」(新古274)

【通釈】楸の生える片山の陰に、人目を忍ぶようにして吹いているのだった、秋の初風は。

「立田山梢まばらになるままにふかくも鹿のそよぐなるかな」(新古451)

【通釈】立田山の山深くでは、紅葉も散り果て、梢と梢の間が広くなったので、鹿がその下を歩くと、深く積もった落葉がサヤサヤ鳴るのが聞こえてくるのであるよ。

「み吉野の山かきくもり雪ふれば麓の里はうちしぐれつつ」(新古588)

【通釈】吉野の山が霞んで見えないほど雪が降り乱れるので、麓の里には繰り返し時雨が降る。

「我が恋は今をかぎりと夕まぐれ荻ふく風の音づれて行く」(新古1308)

【通釈】私の恋は、今がもう堪え得る限度だという、そんな夕暮に、荻を吹く風が音立てて過ぎてゆく。

「神風や玉串の葉をとりかざし内外(うちと)の宮に君をこそ祈れ」(新古1883)